Luis Izquierdo-Mosso

Textos de comisariado para el catálogo de la exposición DALIMITAR Museu de l’Empordà, Figueres, 2004, Museu Morera, Lleida, 2005

DALIMITABA

“Cada uno tiene sus brújulas y sus barómetros, personalmente Dalí me ha servido siempre para adivinar el rumbo de quienes lo juzgan. Cuando quiero entender de entrada a alguien que me presentan sin mayores referencias, me las arreglo para sacar a Dalí de algún cajón del diálogo. Si me dicen (sintetizo una opinión que puede durar diez minutos): ‘es un estupendo hijo de mala madre’, siento que hay contacto y que todo puede andar bien. Si en cambio la respuesta se corta por el lado de: ‘Dejando aparte su pintura es un ser moralmente despreciable’, cierro el cajón y me despido lo antes posible porque está claro que me ha tocado aguantar a un señor bien y pocas cosas me cuestan más que eso en la vida.”1

El Dalí catalizador que presenta Cortázar, capaz de detectar la especie más común de hipócrita, sitúa al artista en un plano moral que tiñe toda su vida desde el niño tirano hijo del notario hasta el viejo que besa la mano del rey con toda la pasión que le es posible. El Dalí artista más conocido del siglo XX, el personaje de vida más pública y obra más publicada, el paladín de la incorrección política, de la incorrección a secas, ha pasado por nuestras vidas consiguiendo no dejar a nadie indiferente. Así no nos costará hacer la prueba que propone Cortázar con cualquiera que se nos ponga por delante, porque todos tenemos algo que decir de Dalí, o, más bien, todos somos interrogados por la existencia de un personaje como Dalí.

Dalí como nuevo Sócrates, apunta Julio. Un nuevo Sócrates, otra mosca cojonera, o una hormiga cojonera, o un átomo, en todo caso cojonero, destinado a sacudir nuestras conciencias burguesas sometidas a su implacable ironía que hace parecer lo que no es y ser lo que a duras penas parece. La ironía característica del sabio ateniense contamina toda la obra daliniana y buena parte de la actividad artística del siglo veinte.

Ironía y mayéutica, la otra llave del maestro favorito de Platón, la llave que, a base de preguntas hábilmente dirigidas, abre nuestras almas para encontrar en ellas las grandes verdades, la Belleza, la Justicia, la Bondad, todo lo que podía interesar a un filósofo ingenuo y pillín del siglo V antes del Cristo. Nuestro artista, nuestro Sócrates en negativo, también nos interroga constantemente desde sus obras, nos plantea enigmas sinfín, quiere sacar algo de nuestro interior, nos ayuda a parir, a vomitar, a cagar, como si dentro lleváramos un tesoro y su misión como artista fuera ayudarnos a descubrirlo. El artista como sacerdote, intermediario entre la divinidad y los humanos, como taumaturgo, como comadrona, representa una tradición que ya estaba en Altamira y que el arte de nuestra época ha llevado a extremos de todo tipo.

Pero el carácter socrático de la actividad de Dalí, visible especialmente en las pasiones encontradas que produce el personaje, no proviene de la pretensión platónica de descubrir valores eternos detrás de las vulgares apariencias.

1 Julio Cortázar, “Último Round”, tomo II, Pág. 214, ed. Siglo XXI, 4ªed., Madrid 1974

Entre Platón y Freud ha llovido mucho y Dalí ha quedado totalmente impregnado. Ya no son las brillantes, divinas, ideas las que se ocultan en el fondo de cada alma, sino una banda de terribles fuerzas, impulsos, deseos inconfesables que pugnan por salir y sólo lo hacen camuflados en las fantasías, en los sueños, en el arte. Toda la tradición racionalista occidental, todos los empeños por iluminar la realidad, esos empeños de los que proviene la ciencia y otras flores de la modernidad, son recogidos por Freud para, en una de esas contradicciones que nos recorren, elaborar una teoría que pretende el no-vamás: mostrar lo invisible. La razón, la memoria y la conciencia son la espuma, la costra que cubre, que tapa todos los elementos inconscientes, a los que a duras penas puede controlar.

La realidad se oculta, siempre lo ha hecho, pero ahora tenemos indicios desde los que desvelar la realidad aparente y llegar a la realidad de más allá, la que navega bajo la superficie, la que fascina a los surrealistas, y cuya búsqueda permite a Dalí convertir en obra artística lo mejor de sus miserias y de las nuestras. El psicoanálisis constituye la coartada perfecta para justificar la intención del movimiento surrealista de remover los tabúes, los prejuicios morales, las convenciones sociales. El Dalí aún estudiante en la Academia de Bellas Artes en Madrid, impresionado por la lectura de “La interpretación de los sueños “, la obra clave de Freud, se introducirá por la puerta grande en el grupo surrealista algunos años después de que André Breton escribiera el primer Manifiesto Surrealista, en 1924, en el que reivindica el método freudiano de asociación libre como modelo a seguir en la creación artística. Así pues, nuestro artista, cual Sócrates enloquecido, se afana en proclamar en su obra todas la obsesiones, deseos y delirios, retratados con la técnica más convincente y una falta de pudor que, a pesar de que estaba en la base del carácter anticonvencional del ideario surrealista, fue llevado por Dalí a unos niveles que sorprendieron a sus más recatados compañeros de grupo2 .

El joven Dalí empuja con fuerza la corriente que se proclama demoledora de los corsés mentales que, entre otras cosas, habían llevado al mundo al estupor de la estúpida guerra del 1914 al 1918, aquel cataclismo con el que comienza de verdad el siglo XX (el mismo que cuentan que acabó el 11 de septiembre de 2001) y que fue caldo de cultivo de la reacción Dadá, la necesaria respuesta aparentemente nihilista gestada en el Cabaret Voltaire de la neutral Zurich. De aquellas lluvias Dadá vinieron los lodos surrealistas, barros nutritivos que fagocitó Dalí con hambre de robinsón caníbal.

De todas las vanguardias artísticas que campaban por la convulsa Europa de posguerra y que fueron catadas por el joven Dalí, inevitablemente nuestro artista tenía que caer en el surrealismo, producto contradictorio donde los haya, que pasa del nihilismo Dadá3 a la ortodoxia marxista (si ésta existiera), que funde la pasión por el delirio, por el absurdo, con el análisis sistemático de la realidad social sobre la que construir una revolución. Contradicción, confusión, unión de contrarios o dialéctica, todo sirve al surrealismo como fórmula mágica. “Transformar el mundo, ha dicho Marx; cambiar la vida, ha dicho Rimbaud:

2 El rechazo y la preocupación por la escatología manifestada en obras como “el juego lúgubre” (1929) son un buen ejemplo.

3 El dadaísmo y el surrealismo como movimientos contradictorios quedan bien definidos por Guy Debord: “el dadaísmo ha querido suprimir el arte sin realizarlo; y el surrealismo ha querido realizar el arte sin suprimirlo” (La société du spectacle, Gallimard, París, 1992, Pág.186)

para nosotros, estas dos consignas no son más que una”, dice Breton en el Diccionario abreviado del surrealismo4

No era nueva para Dalí la adscripción a la intención revolucionaria que se deriva del marxismo. El ardor con que el adolescente de Figueres sigue los acontecimientos de la revolución rusa queda plasmado en sus diarios de juventud, la amistad y la colaboración con líderes izquierdistas como Jaume (Met) Miravitlles, encajan perfectamente en su adscripción al grupo surrealista y a sus planteamientos políticos. En aquellos tiempos convulsos, Dalí bebe de la sopa primordial en la que germinaron los totalitarismos modernos, los auténticos, los científicos, los de los gulags y los auschwitz. La compatibilidad entre Freud y Marx está en entredicho a pesar de la intención surrealista de fusionarlos, “en el plano de la filosofía nada hay más opuesto al marxismo que el freudismo” dice Miravitlles5, aunque, al menos, tienen en común el intento de socavar los cimientos de la cultura burguesa, que era el punto de confluencia de surrealistas y comunistas. El nuevo arte surrealista quiere convertirse en instrumento de liberación del individuo con las armas que la teoría freudiana proporciona y cree que ello será posible sólo en un mundo liberado según las pautas de la economía política marxista. Sin embargo, corrían malos tiempos para realzar la individualidad en una Europa en que el estalinismo y todo tipo de fascismos se confundían en su empeño de convertir al individuo en parte de una masa ciega. El “malestar en la cultura “6 se había convertido en una infección generalizada. Pero sigamos a nuestro Salvador Dalí en su lúcido intento de explicar la complejidad de la situación en medio de la vorágine: en abril de1934 pronunció una conferencia en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, en una época agónica que antecedió en unos meses a la revolución de octubre y en dos años al golpe de estado y guerra civil en España, una época en que los fascismos mostraban una cara que sólo podía desembocar en el cataclismo que se inició cinco años después, una época, en fin, en que la relación de Dalí con el grupo surrealista, con Breton concretamente, presagiaba una ruptura abrupta. Esta conferencia se titulaba “Por un tribunal terrorista de responsabilidades intelectuales”7, en la que, a pesar del título epatante, intenta aclarar algunas de las cuestiones que estaban en juego y lo hace con una clarividencia que no me resisto a utilizar. Empieza sin rodeos: “Una de las virtudes subversivas en el orden moral que caracterizan la actividad del grupo surrealista, reside en el hecho de que los surrealistas son, por encima de todo, unos traidores, unos traidores de nuestra clase de origen; en efecto: los surrealistas (…) somos los representantes genuinos del último grado de descomposición de la cultura burguesa, y es por esto mismo por lo que somos nosotros los que encarnamos el punto álgido y dramático de las contradicciones truculentas de la cultura burguesa – Estas contradicciones se objetivan involuntariamente en uno de los descubrimientos científicos más

4 A. Breton, P.Eluard, “Diccionario ilustrado del surrealismo”, ed. Siruela, Madrid 2003, Pág.62

5 En un panfleto titulado “contra la cultura burguesa” de 1931, citado en Félix Fanés, “Salvador Dalí, La construcción de la imagen 1925-1930”, ed.Electa. Madrid 1999, Pág.205

6 Título de un texto de Freud decisivo para comprender todos los movimientos que han reivindicado un equilibrio más justo entre los derechos de los individuos y la necesidad de control social.

7 Se trata de un texto inédito hasta que fue publicado en Félix Fanés, op. cit. respetando el idioma original, catalán, y la ortografía y sintaxis desaforadas del autor. Los párrafos citados han sido traducidos para evitar complicaciones innecesarias.

importantes de nuestro tiempo, el descubrimiento del mundo subconsciente por el “psicoanálisis” de Freud”

A partir de aquí pone las bases del surrealismo como práctica para liberar los contenidos inconscientes, recorriendo todos los caminos que lo permitan: escritura automática, el sueño como material artístico, y siempre en ausencia de cualquier tipo de cortapisa moral. La oposición entre deseo y norma social queda anulada en el surrealismo, pero esta subversión no ha podido caminar junto a la subversión social que pretende el comunismo:

“Las imágenes surrealistas nos dan la llave de las tendencias vitales, de las aspiraciones reales de nuestro espíritu, a las cuales, como es sabido, se opone furiosamente la vida convencional determinada por los factores morales económicos de la organización social, es por eso que el mundo surrealista tiende a la ruina de la organización social existente… Los surrealistas han hecho más que lo posible por una colaboración conjunta con el partido comunista, pero esta colaboración ha sido imposible por los antagonismos fundamentales existentes en el plano cultural y moral, cada día más graves, entre los surrealistas y los comunistas.”

Tras defender la necesidad de un arte libre frente a las reticencias comunistas, se defiende de una acusación que cayó sobre él y fue el motivo principal de separación del grupo surrealista:

“Recientemente ha circulado el rumor absurdo, propagado por los amigos del sensacionalismo fácil, que Salvador Dalí se había convertido al hitlerismo. Esta noticia circula rápidamente por los círculos revolucionarios de París y, como sé que ha llegado también, más o menos confusamente, hasta aquí, una vez más tengo que desmentir tan absurda noticia lo más categóricamente posible.

Todos los que conocen mis escritos saben de sobra cómo mis ideas son las más antagónicas e irreconciliables con la ideología nacionalsocialista.”

Y para defenderse, nada mejor que situar breve pero perspicazmente el problema del nazismo:

“El hitlerismo no es un capricho de un pintor de paredes. El hitlerismo no es ‘la antorcha entre los dientes’

El hitlerismo no es la última convulsión del capitalismo después de la cual se llegará como si nada al comunismo triunfante…

El hitlerismo representa un vasto movimiento ideológico quizá tan extenso e importante como la Reforma- El hitlerismo es esencialmente un movimiento de masas- el hitlerismo obedece a realidades económicas y sociales nuevas que no habían sido previstas por nadie- anticapitalismo de las clases medias, antagonismos nuevos surgidos entre las clases medias y el proletariado, etc.,etc .Pero, por encima de todo, le Hitlerismo supone la resurrección truculenta de la realidad de los problemas sicológicos y vitales subestimados por el comunismo”

La crítica al economicismo marxista, concretamente al comunismo soviético, como un reduccionismo que no considera otros niveles y necesidades (“psicológicas”) del ser humano se ha convertido en un lugar común para explicar el rápido desmontaje del sistema a partir de la caída del muro de Berlín el 1989, así como se puede criticar al liberalismo globalizador que nos gobierna ahora con parecidos argumentos. Dalí se muestra con una perspicacia que sorprende menos cuando se le va conociendo. No contento con su análisis, propone una revisión del marxismo para superar estos defectos, llegando a una desiderata tan absurda que temo que se haya cumplido.

“No dudo en absoluto que los antagonismos, que actualmente se presentan como irreductibles, entre, por una parte, el pensamiento genial y ejemplar del Marques de Sade y, por otra, las ideas comunistas, encontrarán en el porvenir una conciliación dialéctica”

Y tras defenderse a su manera de la calificación de loco, vendido a sus clientes de la nobleza y de la alta burguesía, libertino y consumidor de drogas para conseguir las visiones de sus cuadros (“allí donde trabajo más es en Port Lligat, donde…a las cinco de la mañana ya estoy sentado al trabajo, y, en lugar de opio, me alimento con los sensacionales erizos de mar del cabo de Creus y las no menos sensacionales habas tiernas del país”) , lanza una breve proclama pidiendo, sin mucha convicción, el tribunal terrorista del título de la conferencia. Nada si se compara con la proclama aparecida en un manuscrito fragmentario preparado para la conferencia que dio en Barcelona, junto con su amigo, miembro del grupo surrealista, el poeta René Crevel8, en septiembre de 1931, en plena euforia republicana, y con la intención de mostrar el surrealismo como movimiento revolucionario compatible con el comunismo:

“Me dirijo a las juventudes decentes y revolucionarias para decirles: Defendeos de todo sentimentalismo, de todos los convencionalismos que os han impuesto los monopolizadores de la cultura y del espíritu, sed anticristianos, sed crueles, bajad a la calle de la subversión, luminosa como un sueño, pero antes de bajar, antes de abandonar las habitaciones infectas de vuestras familias que apestan de ácido úrico, de mal tabaco, de buenos sentimientos y de mierda, corregid sin piedad a vuestros parientes, escupid sobre la bandera de vuestra patria y sobre todo aquello que ya empezáis a avergonzaros de haber amado, y entonces bajad a la calle de la subversión, luminosa como un sueño oscuro.” 9

Que este planteamiento era totalmente incompatible con todo tipo de comunismos, incluso si se toma como un juego estético, es evidente. Incompatible con fascismos, capitalismos y con cualquier sistema social existente. Es una proclama revolucionaria que en la forma y en el fondo tiene un inconfundible tufo nietzscheano.

Sólo él faltaba para completar el gran trío de la hermenéutica, de la interpretación de la realidad: los filósofos de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud, los que mostraron que la realidad siempre se oculta, que la apariencia siempre se disfraza de realidad y que hay que recorrer un arduo camino para no dejarse engañar, y, aún, nunca estaremos seguros de haber llegado a buen puerto. Si Freud desmontó la apariencia sicológica y Marx la económica y política, Nietzsche desmonta la moral, la moral occidental, platónica, cristiana, burguesa, hipócrita. Ellos marcan el pensamiento del siglo XX, nadie ha podido escapar a su influjo, y Dalí, el artista del siglo, menos que nadie. A pesar del obvio influjo de las teorías de Freud en su obra y de la inevitable influencia de Marx en los avatares políticos a los que Dalí no fue ajeno, incluso contando con la profunda complicidad entre Marx y Dalí, basada en que ninguno de los dos era marxista, podemos afirmar que es el espíritu

8 Suicidado en 1934, según Dalí por no poder superar las contradicciones entre marxismo y surrealismo, tal como cuenta en el capítulo ‘cómo llegar a ser surrealista’ de Salvador Dalí y André Parinaud, “Confesiones inconfesables”, ed. Bruguera, Barcelona 1975, 9 Texto también publicado en Félix Fanés, op.cit., Pág.254, donde se aportan datos muy interesantes sobre la relación entre Dalí, surrealismo y comunismo. Igualmente, el párrafo ha sido traducido.

nietzscheano el que deambula por las entretelas de la vida-obra daliniana, un espíritu que va mas allá del conocimiento que Dalí tuviera de la obra del filósofo intempestivo10 .

La adscripción de Dalí a la herencia nietzscheana, más que a la de los otros dos patriarcas de la sospecha, deriva de su tendencia a transgredir todos los límites, concretamente los de la interpretación de su obra, basada más en una hermenéutica abierta que en la aplicación de un código estricto. Foucault lo dice mejor: “Una hermenéutica que se ciñe a una semiología tiende a creer en la existencia absoluta de los signos: abandona la violencia, lo inacabado, la infinitud de las interpretaciones, para hacer reinar el terror del índice y sospechar del lenguaje. Reconocemos aquí al marxismo posterior a Marx. Por el contrario, una hermenéutica que se desarrolla sobre sí misma entra en el dominio de los lenguajes que no dejan de implicarse a sí mismos, en esa región intermedia entre la locura y el puro lenguaje. Es en esto en lo que reconocemos a Nietzsche”11. Y en esto reconocemos a Dalí, y en esto Dalí forma parte del núcleo esencial del arte del siglo pasado, como Duchamp, como Picasso. Los códigos de acceso a las obras de arte se multiplican en aras de una libertad de interpretación que se supone infinita, he ahí la locura. La libertad de interpretación en la obra de Dalí se verá más patente si le aplicamos su método paranoico-crítico, en el que es la subjetividad del observador la que da sentido a la obra de la misma manera que el delirio paranoico ordena la realidad. Por tanto, nada de sometimiento a códigos preestablecidos, a normas estrictas como las que marcaban la mayoría de las prácticas artísticas del pasado, Dalí cumple estrictamente una de las pautas más identificables del arte del siglo XX: la libertad del artista para crear, manipular y hasta negar el código con que se entiende su obra. Es en esta libertad en la que podemos entender la animadversión que mostraba contra algunas manifestaciones del arte moderno y la reivindicación de artistas del pasado a los que da un nuevo sentido, como Meissonier, por ejemplo. Si Marx y Freud han tenido seguidores abundantes, organizados en grupos de disciplina férrea, ortodoxos enfrentados, a veces a muerte (pregunten a Trotski), a heterodoxos y disidentes, los no menos abundantes seguidores del que hizo hablar a Zaratustra no han fundado partidos, ni agrupaciones a las que se acceda a través de un examen, ni han repartido carnets de buen nietzscheano. Tampoco nuestro artista ampurdanés ha tenido seguidores reconocidos en el mundo del arte, no ha creado escuela. Nadie en su sano juicio se declararía daliniano, antes bien, al contrario, la norma era (y es) lanzar sobre el artista de Figueres todo tipo de acusaciones, frecuentemente justificadas, o, taparlo bajo el famoso espeso manto de silencio en que se han formado, por ejemplo, varias generaciones de estudiantes de arte españoles. Dalí ha conseguido que todos tengamos el derecho de no ser como él, de ser único (genio, divino…) Podemos no ser dalinianos por las mismas razones por

10 Ian Gibson en “La vida excessiva de Salvador Dalí”(Ed. Empúries, Barcelona 1998) menciona (Pág. 113) la impresión que causó en Dalí, cuando aún estudiaba el bachillerato, la lectura de “Así habló Zaratustra”, la obra clave de Nietzsche: “ Nietzsche me cayó en las manos en el momento oportuno con “¡Dios ha muerto!”. Eso me sorprendió. Todo lo que había aprendido con esfuerzo sobre la no existencia de Dios se volvió ligeramente sospechoso. Dios nunca había existido, ¿cómo podía morirse de golpe? Inmediatamente llegué a la conclusión de que Zaratustra era grandioso en su fortaleza, pero infantil, y que yo, Dalí, podía ser mucho mejor si quería.”

11 Michel Focault, “Nietzsche, Freud, Marx”, Ed Anagrama, Barcelona 1970, Pág.41,42

las que el filósofo francés Comte-Sponville declara:” ¿Porqué no soy nietzscheano? Porque no me gustan ni los brutos ni los sofistas ni los estetas”12 No cuesta encontrar en la vida, real o ficticia, de Dalí ejemplos de brutalidad, de maldad rebuscada, de crueldad gratuita (si es que la crueldad pudiera no serlo). El Dalí que explica, con todo tipo de detalles deliberadamente estomagantes, como empuja y humilla a un mendigo paralítico y ciego13 , se muestra con una ausencia de compasión que recuerda la que Nietzsche predica para el superhombre, el que supera la pringosa moral cristiana en la que el débil de toda condición impone su ley degenerada. Sí, el pintor y el filósofo son sofistas, no creen en la verdad única, retuercen el lenguaje hasta convertirlo en un campo de batalla, juegan con él hasta desorientarnos y llevarnos al terreno en que brilla su poder. Sofistas y estetas, todo deviene materia artística, el arte desvela la realidad y la constituye, todo tiene sentido sólo por y para el arte. El filósofo-filólogo hace emanar su pensamiento de la poesía, la tragedia griega, la música con la misma pasión con que el pintor transforma en arte todo lo que toca.

Los dos artistas, pensadores moralistas, asumen el azar como elemento clave para entender la realidad, el azar necesario. El método paranoico-crítico de Dalí, en su intento por sistematizar el caos, no es más que una muestra del deseo humano de claridad, de conocimiento, de ley y orden, de refugio en la tempestad, realizado a sabiendas de que, una vez perdido el Padre, muerto Dios y su protección, hemos de negociar con el caos. Con el caos en forma de mal, de azar, de sinrazón, de orfandad. A partir de Nietzsche se abre una época de sálvese-quien-pueda en que la ingenuidad del creyente se ve sustituida por el cinismo del que sabe que no hay salvación. Y cínico es Dalí, en todos los sentidos, también en el de la identificación con aquella escuela filosófica derivada de Sócrates y caracterizada por un rechazo a las convenciones sociales, llevado a sus últimas consecuencias por el legendario Diógenes, el que vivía en un tonel, el que provocaba a los ciudadanos de mil maneras, el calificado por Platón de “Sócrates delirante”. Delirante parece Dalí, el nuevo Sócrates que decía Cortazar, el antisócrates, el que da la vuelta a los dogmas, el que, incluso en sus expresiones de amor al dinero, a la Iglesia o a Franco desprende un aroma de descreimiento, de inocencia, que le acerca más al niño, al superhombre, que al resentido, al siervo, al degenerado. El moralista Nietzsche y su profeta Zaratustra braman contra los hombres buenos, los que no pueden crear, los que son el comienzo del final, los que no dicen nunca la verdad14, y nuestro Dalí, que no es bueno, tampoco dice la verdad, también es el comienzo del final, como el propio Nietzsche, atrapados en la urdimbre de sus santas contradicciones. Ambos hombres se ocultan, desaparecen bajo su obra, predican lo que jamás llegaron a ser: fuertes, dominantes, sanos. Ambos pasan por locos, son locos que se enfrentan a todo lo correcto, lo familiar, artística, moral, políticamente correcto. Aceptan ser incomprendidos, malinterpretados, despreciados o ignorados. Lo desmitifican todo, especialmente a sí mismos.

12 Citado por Fernando Savater en “Diccionario Filosófico”, Ed. Planeta, Barcelona 1995, Pág.275

13 Los detalles en Salvador Dalí y André Parinaud, op. cit., Pág. 256, 257.

14 Cfr. F. Nietzsche “Ecce Homo” ‘porqué soy un destino’.

Nuestro Dalí también asumió el papel de gran bufón, de payaso de las bofetadas, quizá con el mismo espíritu de sacrificio que el Judas del relato de Borges ‘Tres versiones de Judas’15, en que un teólogo razonablemente desaforado propone que el auténtico héroe del evangelio es Judas, no Jesús, ya que Judas pagó no sólo con su vida, sino con el infinito sacrificio del infierno y la ignominia eterna, el papel decisivo que jugó para que la pasión de Cristo fuera posible. El gran papel de Dalí puede haber sido el de redentor que se sacrifica para que todos los demás luzcan impunemente sus virtudes. Precisamente ese Dalí antihéroe, anticristo, es reflejado con una terrible lucidez por Giovanni Papini en su obra “El Libro negro” de 1951 en la que continúan las andanzas de su personaje Gog, creado para el libro del mismo título aparecido en 1931, una encarnación del mal en todas sus caras, que se dedica a buscar la satisfacción por todo el mundo y entra en contacto con todo tipo de personajes. El Dalí de la ficción rechaza una entrevista con Gog con unas palabras que reflejan hasta qué punto la ficción puede iluminar la realidad:

“-Váyase, mister Gog, no soy yo el hombre que usted busca. Usted no podría comprender ni siquiera uno de mis pensamientos. Usted ama a los hombres originales, y yo estoy muy por encima de la originalidad, puesto que represento lo nuevo en lo eterno. Usted busca a los hombres inteligentes, y yo estoy por encima de la inteligencia dado que soy el genio absoluto, el genio ‘tout court’. No puedo decir que soy semejante a usted, que está sumergido en las bañeras de la trivialidad. En estos tiempos mi empresa es demasiado importante y no puedo perder ni siquiera un minuto para reparar ese mecanismo gastado que es su cerebro.

-Pero ¡señor Dalí...!

- ¿Tal vez quiere saber qué es lo que estoy haciendo? Es cosa demasiado difícil para usted. Simplemente estoy transformando en formas y signos nuevos toda la realidad humana y Divina; estoy dando vuelta al mundo que todos conocen a fin de mostrar la otra parte, el anverso, el otro lado. La verdad es como la Luna, que muestra solamente una de sus fases. Solamente mi genio puede imponer una segunda y más auténtica visión del universo. Dios ha dejado su creación a medio hacer, corresponde ahora a Salvador Dalí completarla y terminarla. Por todo ello estoy obligado a rehacer a Dios, es decir, la idea errada y baja que tienen los hombres de Dios. Dalí no es un artista como lo fueron todos los artistas hasta hoy, sino un creador que ha de abrir la segunda era de la Humanidad: antes de Dalí y después de Dalí. Dalí es el único redentor y la pintura es su evangelio. ¿Cómo quiere, pues, que pueda perder ni un solo minuto con usted? Váyase o le haré expulsar por mi ángel gendarme.” 16

15 En su libro “Ficciones”.

16 Giovanni Papini, “Gog y El Libro Negro”, Ed. Círculo de lectores, Barcelona 1969, Pág.411,412

DALIMITARA

Dalí también conoce su suerte, y podría suscribir sin rubor las palabras de Nietzsche: “Alguna vez irá unido mi nombre al recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada, mediante un conjuro, contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita.”17

Esa crisis llegó, la crisis se llamó siglo XX. Que Dalí represente en su vida, en su obra y en su actitud, gran parte de los excrementos del siglo XX, ya ha sido dicho, con los matices inevitables, por voces autorizadas. Si para Luis Racionero es “El artista del siglo XX”18, para Ignacio Gómez de Liaño es un resumen del siglo, no limitándose a reflejarlo, sino interviniendo en su configuración19 . Y un siglo cargado de paradojas y de contradicciones no puede dejar indemne a uno de sus más selectos actores.

El artista Dalí, de obra ingente y polimórfica, tiende a ser relegado en el contexto del arte contemporáneo al papel de un surrealista que, tras una época de explosión creativa, se convirtió, a partir de los años cuarenta, en un fantasma que deambulaba arrastrando las cadenas de la ambición económica, la infamia ideológica y el populismo más kitsch. La negación de la influencia o, como mínimo, de la relación de la obra daliniana con algunas corrientes del arte que se hace ahora, es un tópico de la historiografía del arte extendido con una persistencia digna de mejor causa.

Estos primeros años del siglo XXI nos invitan, nos obligan, a revisar el siglo anterior y toda su desazón. Veamos como muestra un encomiable intento de condensar lo más importante del arte del siglo XX y de cómo Dalí paga sus muchos pecados viéndose arrinconado en un lugar marginal en la gran fiesta a la que son convidados todos los que han dicho algo en las artes del siglo.

En “Arte del siglo XX”20, magna y accesible obra en la que un grupo de expertos alemanes hacen un repaso al arte del siglo en todas sus facetas, Dalí está perfectamente encajado en el surrealismo y recibe 14 menciones en el índice de nombres, índice que tiene tanto valor como cualquier estadística y que nos servirá como indicativo de la influencia y la importancia atribuida al artista en relación con otros. Que las catorce menciones a Dalí se conviertan en 114 a Picasso parece natural, hablamos del pintor por excelencia, el que simboliza la pintura moderna, de la que todos los pintores beben, quieran o no; la importancia de Picasso no está en entredicho para ningún experto en arte, su dedicación testaruda a la confección de objetos artísticos se valora independientemente de su vida personal o política. Y si Picasso es el artista que “hace”, Duchamp es el artista que “no hace”, o que hace poco, que piensa, el padre de todas las batallas conceptuales del arte contemporáneo. No es extraño, pues, que las referencias a Duchamp sean necesariamente abundantes en cualquier obra sobre arte del siglo XX. Concretamente en la

17 F. Nietzsche, “Ecce Homo”, ed. Alianza, Madrid 1982, pg.123.

18 Artículo del mismo título en la revistaTuria, num.66-67, Teruel, 2003, Pág.311-312.

19 En “Un siglo para Dalí”, Babelia, diario El País, sábado 17 de enero, 2004.

20 VVAA. (edición de Ingo F.Walther) “Arte del siglo XX”, ed. Taschen, Colonia, 2001

obra que nos ocupa son 5821. El hecho de que sean prácticamente la mitad de las referidas a Picasso ya nos indica que la Historia del Arte es más historia de lo que se ve que de lo que se piensa (si ambas cosas fueran separables). Si la influencia de Picasso afecta básicamente a las formas, la de Duchamp (el amigo de Dalí22) incide en todo lo demás, los “fondos”, los contenidos, el porqué, el para qué.

Aceptando la dificultad clásica de distinguir estrictamente el fondo de la forma, no podemos dejar de aceptar la evidencia de que hay dos tendencias, la ‘formalista’ y la ‘conceptualista’, que se han entrelazado a lo largo del arte del siglo reciente, la primera más interesada en tomar, crear y recrear apariencias concretadas en objetos, y la segunda más preocupada de actitudes e intenciones transmitidas a través de objetos pero también de textos, acciones, actuaciones y todo tipo de elementos significativos. Que Dalí nada entre estas dos aguas es tan evidente como que la historiografía del arte tiene una tendencia predominantemente formalista, nada extraña en una disciplina en cuyos estudios se corre en el riesgo de diferenciar con precisión las pinturas de los fabulosos flamencos van Eyck, van der Weyden o van der Goes (todos del siglo XV). Esta puede ser la explicación de que, después del tándem PicassoDuchamp, algunos de los artistas más citados en nuestra obra de referencia sean Kandinsky, Mondrian y Malevich (43, 39 y 35 menciones, respectivamente), el inventor de la pintura abstracta, el místico holandés y el idealista ruso, quienes desarrollan una obra en la que todo se sacrifica a la forma, esperando, eso sí, que las nuevas formas propicien un nuevo mundo. Las 25 menciones a Miró redundan en el aprecio por el artista creador de un mundo icónico propio, repetido y reconocible, que de joven quería asesinar la pintura y vivió una larga vida como pintor23 . Si comparamos las menciones a Dalí con las dedicadas a artistas que no participaron en las llamadas vanguardias históricas, entran dentro de lo previsible las 44 menciones a Beuys, dada su importancia como hechicero que conjura el arte alemán de la posguerra y dado que los autores son alemanes y ven más claro lo que pasa más cerca. Las 21 menciones a Warhol o las 28 a Rauschemberg son, como mínimo, ejemplo de la importancia que adquiere el arte americano como representante del país que lidera el mundo en la segunda mitad del siglo. Precisamente nuestro empordanés tronado y su astuta musa fueron maestros en utilizar el hecho de cobijarse en el país más poderoso del mundo para difundir su obra, su fama y ampliar su patrimonio. Lo que en ellos era avidez de dólares, arte comercial y sumisión al capitalismo, en otros no es sino la utilización hábil de nuevas estrategias, tal como se observa en casos tan respetables como las de ese creador de bibelots kitsch, proclamado artista conceptual, llamado Jeff Koons, o ese curioso fenómeno de globo propagandístico que es el nuevo arte británico (como si esas tres palabras

21 Esta relación de menciones se mantiene casi invariable en otras obras del mismo género, como “A history of 20th.century art” de Bernard Blistène (Flammarion, París, 2001): Dalí,6, Picasso, 56, Duchamp, 29, Miró, 11, Warhol, 12.

22 Sobre la relación, artística y personal, de Dalí y Duchamp se puede ver el texto de Pilar Parcerisas “Dalí i Duchamp, una partida d’escacs” en el catálogo-libro de la exposición “Dalí, afinitats electives” celebrada en Barcelona en 2004.

23 “Miró, que quería asesinar cobardemente a la pintura, tuvo el valor de dejarse comer por el folklore”, S.Dalí “Los cornudos del viejo arte moderno” Tusquets, Barcelona 1990, Pág.80.

tuvieran sentido juntas) de los Damian Hirst, hermanos Chapman24, Sarah Lucas y demás reyes del escándalo prefabricado e idóneo para un público formado en los concursos de televisión, probablemente el mismo público que puede esperar dos horas de cola bajo el sol para gozar del museo Dalí de Figueres.

“Los cornudos del viejo arte moderno” es un panfleto de 1956 con el que Dalí contraataca y justifica el aparente divorcio entre él y buena parte de las prácticas y movimientos artísticos que se impusieron en la segunda mitad del siglo, especialmente la pintura informalista. Su crítica feroz y perspicaz no hace sino situarle, una vez mas, en el centro de la controversia, en ese papel que no abandonó nunca.

Controversia produce aún su adscripción a un franquismo, con el que hizo un matrimonio de conveniencia que no ha sido olvidado en muchos ambientes artísticos e intelectuales españoles, especialmente catalanes. Dalí fue políticamente incorrecto antes de que se inventara el término. Sus relaciones con la dictadura española, que sirvieron, entre otras cosas, para la construcción de su teatro-museo de Figueres y la preservación de la cala de Port Lligat frente a la especulación urbanística, se convirtieron en relaciones con los gobiernos democráticos que la siguieron, mostrando la obviedad de que los artistas no son querubines que revolotean sin mancharse sobre las ciénagas del poder, sino que dependen de las estructuras del poder no menos que éste necesita el colchón ideológico que el arte proporciona. Ciertamente el católifranquismo cursi de Dalí no era la mejor carta de presentación para una generación traumatizada por la sumisión impuesta.

La combinación de incomodidad política y estética ha ganado para Dalí el desprecio de todos los bienpensantes herederos del papanatismo romántico que sostiene que “un gran artista es siempre un gran hombre”25, conclusión a la que llega Tàpies después de una emocionada visita a Picasso. Si esta ecuación fuera correcta es seguro que ni Dalí, ni Picasso ni, por supuesto, Tàpies, serian considerados grandes artistas. Sea lo que sea eso de ‘gran hombre’.

En definitiva, nada que objetar a la expulsión de Dalí a los márgenes del arte del siglo. El Dalí bocazas, mejor escritor que pintor, despreciador de la pintura moderna frente a la pintura ‘pompier’, que rebusca sin escrúpulos en todas las formas artísticas y antiartísticas, que dinamita el surrealismo desde dentro, el hombre-anuncio, inmoral e incorrecto, popular y banal, no puede ser ejemplo para jóvenes artistas, para jóvenes de cualquier tipo.

Nada que objetar si no fuera porque las prácticas artísticas de los últimos sesenta años se han dispersado por una multitud de caminos acompasados a los cambios de todo tipo que nos van carcomiendo y porque Dalí, en una furibunda huida hacia delante, ha transitado muchos de esos senderos, iniciando unos y profundizando otros, extendidos como un rizoma bajo un manto de tópicos y de silencio, brotando donde menos se espera.

Esta exposición pretende, dentro de la más bendita modestia a pesar de realizarse en el contexto del ‘año Dalí’, mostrar algunas concomitancias, paralelismos y penetraciones recíprocas entre la obra daliniana y algunos

24 Certero Dinos Chapman al decir “no importa, sólo es arte” comentando la destrucción de obras suyas y de otras figuras del presunto Joven Arte Británico, pertenecientes a la colección del publicista Saatchi, en el incendio de unos almacenes en Londres en mayo de 2004.

25 Antoni Tàpies, “La práctica del arte”, Ed. Ariel, Barcelona 1971, Pág.79.

significativos compases del arte actual del que participan muchos artistas actuales, jóvenes y no tanto, a pesar de que, a menudo, tienen de Dalí un conocimiento brumoso, especialmente si se compara con el brillante alud de información que manejan sobre otros clásicos del siglo XX. Nada de reivindicar a Dalí como paladín, aventajado o pionero del arte actual, nada de homenajes a una vida y una obra que parodian la esencia misma del homenaje.

Los artistas participantes en esta muestra no se adscribirían nunca a un club de seguidores de Dalí ni tienen por qué serlo, pero sí han aceptado, heroicamente, que su obra sea relacionada con alguno de los quehaceres del artista ampurdanés.

DALIMITARTE

La exposición se estructura en torno a doce de los elementos característicos extraídos de entre la polimórfica actividad artística de Dalí, representados cada uno de ellos por un artista en cuya obra aparece claramente ese aspecto, y dispuestos en el más absurdo orden alfabético, comenzando por lo

Arquitectónico:

Escenógrafo, constructor de espacios transitables, decorador, diseñador de un pabellón recreativo para la Feria Mundial de Nueva York de 1939, o, especialmente, constructor durante casi cincuenta años de su propia casa en Port Lligat, restaurador de un decrépito castillo en Púbol. Todo esto es Dalí, el admirador de Gaudí cuando el modernismo era considerado como una aberración estética, el artista que trabajó en contacto con las novedades arquitectónicas (por ejemplo, la cúpula geodésica) con la misma pasión con que trataba todas las novedades tecnológicas. Dalí pasó de la representación de la arquitectura en sus cuadros, bajo la influencia directa de G. de Chirico, siguiendo la estela de una tradición casi tan antigua como la propia pintura, a la construcción de espacios reales, físicos. Concibió los espacios como “objetos de funcionamiento simbólico”, en la más estricta ortodoxia surrealista, culminando en su Teatro-Museo de Figueres la realización del ideal de edificioespectáculo, de laberinto y de parque de atracciones.

La relación de Dalí con la arquitectura no es circunstancial, como ya mostró la exposición ‘Dalí arquitectura’ de 1996 en la casa Milá en Barcelona, y tampoco lo es en una buena parte del arte contemporáneo, en el que se pueden encontrar planteamientos arquitectónicos en instalaciones, esculturas, o intervenciones en el paisaje (land-art)

Entre la decoración abigarrada de la tradición modernista y el funcionalismo frío de la tradición Bauhaus, Dalí se decantó siempre por la exhuberancia, por lo orgánico que se desparramaba en cada rincón de los edificios de un Gaudí, y detestaba la frialdad racionalista de un Mies van der Rohe, por ejemplo. Durante mucho tiempo pareció que la arquitectura funcionalista respondía mejor a las necesidades sociales y a los condicionamientos técnicos y económicos: acero y cristal, líneas rectas, rascacielos alineados como fichas de dominó. Dalí pasó su travesía del desierto arquitectónico si dejar de meterse con Le Corbusier, una de sus dianas favoritas para criticar al arte que no le gustaba. Pero en las últimas dos décadas lo moderno ha devenido posmoderno, y la arquitectura se ha ido acercando a lo que algunos extraviados como Dalí siempre defendieron. La técnica (informática, nuevos materiales…) y la necesidad social (diversión, edificios singulares, llamativos…)

se han combinado para volver a una arquitectura organicista, de parque temático, decorativa, a veces bonita.

Así se explica el éxito de obras como la de Frank O. Gehry, que, con su equipo de ingenieros cibernéticos puede llenar el mundo de edificios tipo museo Guggenheim de Bilbao, eso sí, cambiando la piel de titanio por otros materiales igualmente caros. O el asombroso caso de Santiago Calatrava, ese ingeniero constructor de esculturas inmensas que pretenden servir como torres de comunicación, puentes, aeropuertos o estadios, llevando su antifuncionalismo al extremo de evitar, a veces, que los edificios funcionen. Pero de todo esto, Dalí no tiene la culpa.

La arquitectura daliniana es, definitivamente, orgánica, con estructura de ser vivo, en la que entramos para ser digeridos, es, como la belleza, Comestible (“La belleza será comestible o no será”)

La comida es la satisfacción de una necesidad fisiológica realizada en una inmensa variedad de fórmulas culturales. Esta convivencia entre la necesidad natural y la diversidad cultural sitúa a la comida y todo lo que la rodea en el centro del quehacer ritual humano. El arte, igual que la religión, como no puede evitar meterse en lo que más importa a los humanos, ha tocado siempre el tema de la comida. Su representación devino un género clásico de la pintura: el bodegón. Pero el arte contemporáneo, en su afán insaciable de explorar todos los rincones de la realidad, no se ha conformado con la representación de cosas comestibles como ejercicio visual-gustativo, sino que ha pisado todos los caminos que rodean el comer: la producción, la descomposición, la digestión y la evacuación.

Toda una orgía a base de realizar obras con materias comestibles, rituales en los que se come o en los que se usa lo comestible con todas las connotaciones posibles, y todo tipo de representaciones de lo comestible. Dalí no se queda atrás en esta obsesión por la comida: el pan, el pan fálico o el pan sombrero, el pan como granos que se extienden por la fachada de su Torre Galatea. Y las tortillas, y los huevos, enteros o al plato, las habichuelas como yin-yang, autorretrato blando con beicon, Gala con costilla de cordero en el hombro, Gala que está para comérsela, amor caníbal. Una auténtica fijación oral-anal, por seguir el esquema psicoanalítico.

La carga de significados que preña todo lo relacionado con el comer fue uno de los principales materiales del Dalí Icónico, del Dalí fiel a esa característica básica del surrealismo que es la creación de imágenes simbólicas y la reutilización de símbolos tradicionales para darles nuevos significados. Para un buen observador todo es susceptible de convertirse en símbolo, todo puede ser interpretado. Dalí llevó esta situación a las últimas consecuencias al convertirse él mismo en un símbolo, un icono del ‘genio’; un icono que usa iconos (bigotes), que crea iconos (relojes blandos), y que transforma el significado de todo tipo de símbolos preexistentes: de los huevos al plato al Ángelus de Millet, de Leda a la Virgen, de las hormigas a los ángeles. Vivimos en una época cargada de iconos y profundamente iconoclasta, una contradicción a la que Dalí no es ajeno.

Muchos artistas contemporáneos trabajan con iconos reconocibles, de entre los cuales el cuerpo humano y todas sus variantes no es el menos importante, las transformaciones dalinianas del icono cuerpo no son más que el eslabón de una cadena interminable.

Otra cosa es la utilización de iconos de la cultura popular como elementos artísticos. Cuando se habla de Dalí como antecesor del Pop por su uso de iconos propios de la sociedad moderna (como la botella de Coca-Cola en “La poesía de América”), se tiende a olvidar que fue la publicidad la que utilizó y utiliza la imaginería daliniana, a la inversa que los artistas Pop, que usan la imaginería publicitaria como argumento de sus obras.

Y si el arte minimalista quiso descargarse de este exceso de significado, el conceptual tomó precisamente la cuestión del significado como tema artístico, llegando el primero a convertirse en un modelo para la decoración de cuartos de baño y el segundo a producir artistas como Jeff Koons y muchos otros que, en su uso de la imagineria popular en un contexto de marketing posmoderno, han alcanzado algunas de las metas del Dalí mas perverso.

Esta iconoclastia moderna es la que ata firmemente lo icónico a lo irónico en gran parte del arte actual.

La inextricable mezcla de humor y mala leche que llamamos ironía, esa burla fina y disimulada que dicen los diccionarios y que suele ser incompatible con el sentido trágico, es como una savia que recorre toda la obra de Dalí y, en aparente paradoja, gran parte del arte de este siglo especialmente trágico que ha sido el veinte. Por razones que alguien sabrá no es fácil encontrar muestras de humor en el arte de tiempos pasados, aunque actualmente todas las formas posibles de aplicaciones del humor y la ironía han inundado las prácticas artísticas de todo tipo.

La abundancia de artistas que actualmente recurren al humor no hace sino confirmar la necesidad de descargar esos fantasmas que desde el inconsciente nos atenazan. Desde que Freud atribuyó al chiste un valor catártico, desde que el humor, en todas sus acepciones, se reconoce como un instrumento para desvelar deseos o certezas ocultas, lo irónico se funde con lo Onírico. No podía faltar un ingrediente específico del surrealismo, de Dalí especialmente. Lo onírico como calle mayor que nos conduce al mundo de lo inconsciente, siguiendo literalmente el esquema del psicoanálisis. Desde que Freud y los surrealistas se empeñaron en empujarnos por los procelosos caminos que discurren por nuestras alcantarillas emocionales, no ha dejado de haber artistas que nos iluminan el recorrido.

Curiosamente, muchos de los intentos de mostrar en el arte esa otra realidad que se presenta en los sueños se realizan usando el medio que, por definición, representa la realidad: la fotografía. Prácticamente desde su inicio se usó la capacidad de realismo de la fotografía para imitar la verosimilitud de las imágenes oníricas, tan reales hasta que despertamos. Actualmente son legión los artistas que usan el medio fotográfico y el vídeo (el cine en el caso de Dalí) para representar deseos, temores o cualquier tipo de fantasías. Entre las fotos preparadas para aparentar un realismo del que carecen (Jeff Wall) y las preparadas para manifestar decididamente pesadillas (Sandy Skoglund) hay un amplio abanico bajo el que se cobijan muchos artistas actuales. Dalí llegó a decir que la pintura era fotografía en color hecha a mano, y la técnica hiperrealista de la mayoría de sus cuadros lo confirma, pero Dalí nunca hizo fotos, aunque usara abundantemente la fotografía, fue Pintor, decididamente pintor. Cuando Dalí quiso ser artista, quiso ser pintor, cuando Dalí empezó a ser artista, empezó a pintar. Nos encontramos ante un pintor precoz, vocacional, apasionado por el oficio, por la técnica y por sus aplicaciones. Un pintor que navegó con un pincel en la mano entre las múltiples

prácticas artísticas que caracterizan el arte de un siglo en que la pintura está en perpetua crisis, siempre justificándose, siempre moribunda, siempre renaciendo. Un pintor que no renunció a ninguna posibilidad técnica de la pintura, del pincel más fino a los tentáculos de un pulpo y su tinta, de la ayuda de fotos a la de un asistente de taller. Un pintor que confiaba tanto en la pintura que incluso integraba en ella las, en su tiempo, nuevas tecnologías cibernéticas: “estas mismas máquinas son de una rara utilidad en la pintura, ya que pueden hacer puntos y trazos, tal como los mencioné el otro día. Ellas crean la ilusión de una distancia espacial, aunque se trate de una superficie plana. Gracias a ellas la pintura da un paso adelante, y se puede incluso decir que está salvada por esta técnica nueva. Quien salva la pintura, salva el conjunto del arte”26. No es aventurado valorar la capacidad prospectiva de Dalí viendo la influencia de la informática en parte de la pintura actual. La pintura del siglo XX ha pisado muchos caminos y Dalí ha pasado por la mayoría de ellos con mayor o menor fortuna, usando la pintura sin prejuicios, excepto su desprecio notable por el formalismo de la pintura abstracta y la mística que le acompaña.

Cuando Dalí no pudo pintar, no dejó de ser artista, casi dejó de ser. A pesar de todos sus devaneos con técnicas más frías que el depositar pasta de color sobre una superficie, en sus últimos años de actividad pintó. Pintó unos cuadros que transmiten una convulsión formal que sería posmoderna si no fuera por el mal de Parkinson contra el que fueron pintados, unos cuadros en los que la feroz lucha entre muebles y violonchelos reflejan con pasión la música de su situación personal en la vorágine de la decadencia. También así Dalí utiliza el arte como portavoz de lo Privado. Lo biográfico, incluso los aspectos más sórdidos, convertido en material artístico básico en la obra de Dalí. Desde el surrealismo canónico que usa el arte como vía de reconocimiento de las interioridades mas inconfesables, hasta la creación de un personaje tópico, reconocible, una máscara que se supone que oculta la auténtica personalidad, hay una oscilación que Dalí ha recorrido en todos sus grados. No hay sentimiento, idea, opinión, afecto o desafecto del artista catalán que no haya sido difundido, mistificado por él mismo, tanto en su obra plástica como literaria. Fue Dalí el que publicó su Vida Secreta, que, automáticamente dejó de serlo, incluso podemos dudar de que sea su vida. La ambigüedad en que se mueve Dalí convierte la multidifusión de su vida en la cortina que la oculta. Nunca sabremos cómo era Dalí como nunca sabremos cómo es la persona con la que dormimos (incluso aunque durmamos solos).

Buena parte del arte actual también se mueve en este dilema entre los artistas que pretenden representar su vida “real” (practicando un arte documentalista como Nan Goldin) o los que se crean un personaje al que convierten en tema de su obra. El exhibicionismo y el narcisismo presentados en salsa de fetichismo se convierten en ingredientes imprescindibles en este mundo en el que la disolución del “yo” es proporcional a su reconstrucción, a su impostura. La identidad personal se ha convertido en un tema recurrente en el arte contemporáneo, presente en acciones, declaraciones y manipulaciones del cuerpo como contenedor de esa identidad. El descubrimiento freudiano del sexo como algo más que una acción con función reproductora lo ha convertido en protagonista de muchas obras de carácter biográfico.

26 Dalí en Alain Bosquet, “Entretiens avec Salvador Dalí” 1976 (Éditions du Rocher, Monaco, pag.165,166)

Esta incansable lucha por la identidad (o contra la identidad) se resuelve a veces en la indumentaria, esa prolongación del cuerpo que nos carga de significados. Sin duda el primer adorno que hizo el primer homínido fue Prêt-a porter, Dalí no iba a ser menos y convirtió el vestido en obra artística como señal de esa identidad buscada. La ropa como intermediario entre el cuerpo como naturaleza y la sociedad como convención es un tema suculento en el que han caído muchos artistas. Y no me refiero a los costureros cuya sobrevaloración es paralela a la banalización que promueven algunos artistas en su inmersión en el mundo de “la moda” y que Dalí transcendió como diseñador de estampados, de sombreros, de joyas, de vestuario para teatro y de una indumentaria para sí mismo calculada con la precisión necesaria para transmitir la imagen que interponer entre él y el resto del mundo. Aparte del componente simbólico y fetichista, la ropa es una mercancía que, cuando se usa en un contexto artístico, puede servir para representarse como tal mercancía, para representar el hecho comercial. Arte y comercio son dos mundos cuya intimidad es promiscua, en el caso de Dalí es explícita, es el Dalí que se vende, el de los múltiples, ediciones, pósteres, grabados, el de los bibelots, el merchandising, las imitaciones, los falsos. El que permite que su obra sea utilizada en todo tipo de objetos de consumo, como antes lo fue su venerado “Ángelus” de Millet. El incesto entre Arte y Comercio cometido por Dalí-Gala produjo el curioso fenómeno respecto a la valoración de su obra del aumento simultáneo de su precio y del menosprecio con que ha sido tratado por muchos santones del arte moderno. Pero el comercio va ganando terreno por la simple aplicación de la lógica del capitalismo de consumo al mercado del arte. Nadie se extraña ya de encontrarse con museos que funcionan bajo un régimen de franquicia, exposiciones patrocinadas por empresas de la más variada condición y tiendas de museos repletas de productos en que la frontera entre obra de arte y souvenir se diluye al llegar a la caja registradora. Y no sólo la habilidad para venderse es la única reconocida en algunos artistas de prestigio, sino que muchos otros trabajan considerando al mercado como objeto de su obra. El mercado o su negación, como en el caso del arte conceptual de intención política.

Pero, tanto los que se dedican descaradamente a establecer estrategias comerciales, como los que niegan las más elementales bases al sistema económico en que nos movemos, simplemente hacen un arte Provocador. Sacudir conciencias, remover convicciones, emocionar, asquear, intrigar, son algunos de los ideales enarbolados por una legión de artistas del siglo. El escándalo como una de las Bellas Artes no es un invento reciente, pero es una constante trabajada con esmero por artistas, por lo demás, de condición muy diferente. Incluso las artes más populares (la televisión masiva, por ejemplo) parodian a su pesar esta intención provocativa aún a riesgo de asesinar por sobredosis la capacidad de sorpresa del público. Pero, no temamos, esta capacidad no decaerá mientras se cultiven unas convicciones irreductibles en medio de una mente anegada de ignorancia. Que sexo y religión sigan siendo los ámbitos más susceptibles de producir escándalo es una prueba más de lo lejos que estamos del triunfo de la Razón.

La provocación está presente en la obra daliniana como una actitud vital inevitable para una persona que encaja difícilmente en las convenciones sociales y que decide potenciar este aspecto incorporándolo en su obra. Ya el

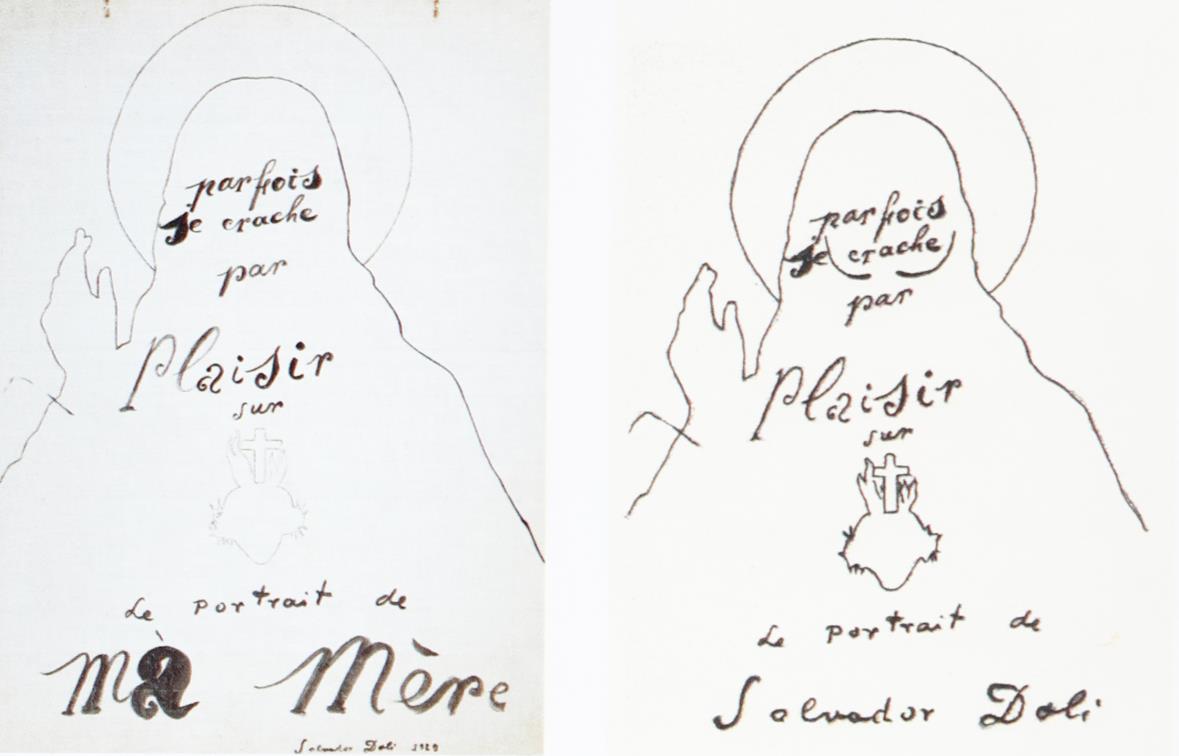

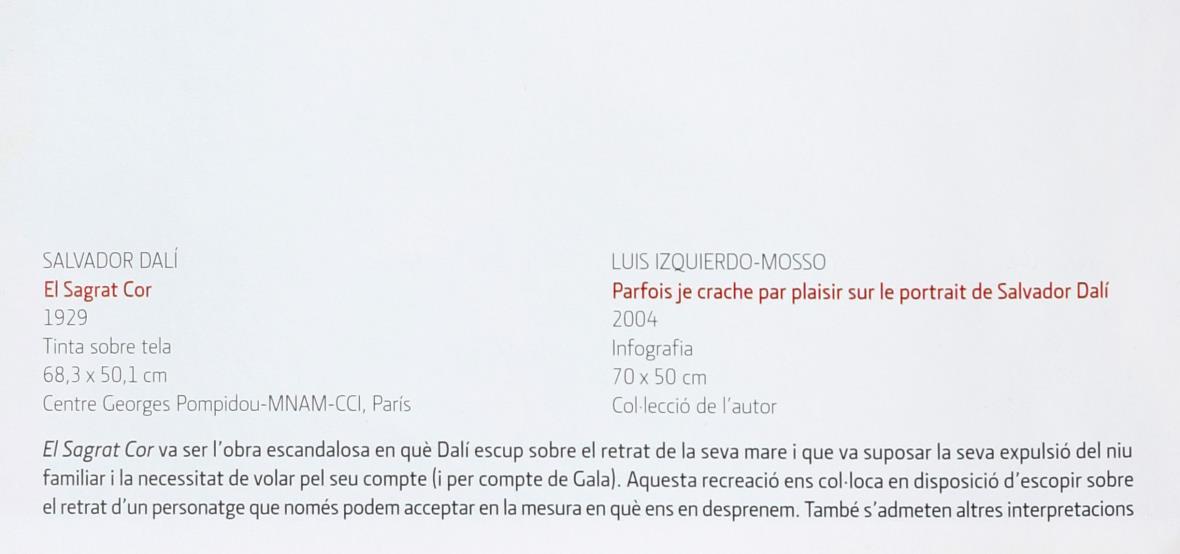

surrealismo pretendía provocar rechazo en el espectador burgués tanto en las formas plásticas como en los fondos ideológicos. Desde que Dalí escribe sobre una silueta del Sagrado Corazón “a veces escupo sobre el retrato de mi madre” en 1929 hasta cualquiera de sus encuentros con el general Franco, muchas obras, actitudes y declaraciones del pintor se convierten en motivo de escándalo.

Pero buena parte de ese Dalí provocativo hay que buscarlo en su actividad Textual. La del Dalí escritor, pero no el artista que escribe sobre su actividad, sino el artista que usa el texto como lugar de expresión, de creación, que elabora teorías, delirios o mundos que no se limitan a servir de pie de foto a sus imágenes. Un artista que aprovecha del texto todas sus posibilidades: las formales y las semánticas, que los fuerza y recrea siempre que sea necesario, que construye libros que nos dieran la impresión de que su obra plástica es un simple divertimento. Un artista que se declara mejor escritor que pintor, valoración que va ganando terreno a su pesar.

La palabra como material también es una constante en sectores significativos del arte contemporáneo: el conceptual ha usado y abusado de la palabra como soporte obvio del concepto, produciendo secuelas en las que el texto aparece en todo tipo de soportes como en la obra de Jenny Holzer. La incorporación de la palabra al arte plástico se hace con tal variedad de formas e intenciones que casi cumple la vieja aspiración del lenguaje (de los lenguajes) de recrear el mundo, de producir una realidad duplicada, una realidad Virtual Si nos centramos en el significado más habitual de lo virtual (una de las palabras mas manoseadas actualmente) pongamos que se refiere a los procesos o subterfugios que aparentan la realidad de manera verosímil, generalmente utilizando mecanismos de tecnología cada vez más sofisticada y, frecuentemente, demandando la participación activa del espectador, del receptor, es decir, interactuando con el público. En sentido amplio se podría decir que la obra de arte siempre tiene una condición de virtual, lo mismo que cualquier signo que represente la realidad. Pero no entraremos en disquisiciones semánticas y trataré de centrar la cuestión: Dalí recoge y amplía la tradición Futurista, Dadá y Surrealista en la creación de artefactos que requirieran la intervención del público y que, frecuentemente, simulaban la realidad con la combinación de imagen, sonido, movimiento y todo lo que la tecnología le permitiera, que era muy poco si se compara con el espectacular desarrollo de los medios informáticos que Dalí no pudo ni vislumbrar. Actualmente la técnica permite la construcción de máquinas y procesos que recrean la realidad sensorial con una verosimilitud asombrosa, y el arte no se desentiende de estos nuevos instrumentos. El reto a que se enfrenta el artista frente a las nuevas tecnologías es sacarlas de la caseta de feria y convertirlas en instrumentos de expresión, no sólo de impresión. Si con el cine se consiguió, esperemos que también pase con el arte digital, cibernético, multimedia, en la red, o comoquiera que se diga.

De momento señalemos las conexiones entre el Dalí fascinado por toda nueva tecnología de reproducción y producción de realidad y el trabajo de muchos artistas que indagan en las posibilidades de los nuevos medios, los cuales son idóneos para los artistas que comparten con él un carácter Visionario, “dícese del que, por su fantasía exaltada, se figura y cree con facilidad cosas quiméricas”, dice el diccionario. Hablamos de un Dalí creador de mundos, delirante, excesivo, profético. La subversión de la realidad, la superación de la

realidad en que se basó el surrealismo se transforma inevitablemente en la recreación de una realidad paralela, propia, supeditada a los deseos del creador.

Lo visionario es un ítem que engloba todos los anteriores en que se organiza esta exposición, es una forma de llamar al presunto artista total, al artista con una determinación y con una capacidad de influencia, de cualquier influencia, como para convertir en arte cualquier cosa o situación que le rodee. El artista chaman, taumaturgo o catalizador, de que hemos hablado antes, el artista redentor o payaso, el artista que, saliéndose de los límites convencionales del arte, no sabemos si lo engrandece (al arte) o si lo diluye en la realidad hasta hacerlo invisible; un arte “infiniteeeesimaaaal”, que diría Dalí.

Entre las “modalidades artísticas más típicas del vanguardismo: la abstracción (ya geométrica, ya gestual), los ready made y un arte entendido como puro activismo lúdico”27 Dalí resulta inclasificable, un artista que crea su propia categoría o que combina las ya existentes hasta hacerlas irreconocibles. La modestia del planteamiento de esta exposición nos ha evitado otras combinaciones de aspectos, de ítems, que también serían terreno abonado para encontrar conexiones entre la obra daliniana y el trabajo de artistas actuales, incluso muy actuales, con el gran ahorro que supone no tener que tratar cuestiones como Dalí y la política, el dinero, el cinema, los juegos ópticos, la ciencia, el plagio y autoplagio, las performances, la vulgaridad, la familia, el retrato, el retrato de millonarias/os, el sexo, la terapia, la cultura de masas (aspecto tocado en una exposición reciente) y algunos otros que también hubieran merecido una atención especial. Pero, aunque dalimitar no puede con todo, no pierde la esperanza en futuras oportunidades, a cargo de futuros oportunistas, que nos hagan gozar de unas relaciones no por ocultadas menos excitantes.

27 Según Ignacio Gómez de Liaño en un esclarecedor y desencantado artículo sobre la ya secular crisis del arte:” A la Vuelta del Siglo de las Vanguardias”, Revista Arte y Parte, nº29, octubre, noviembre 2000, Pág.52.

(de la página 186 del catálogo de DALIMITAR)