国立大学法 人 徳 島 大 学 総合科学 部 創立150周年記念誌

2

徳島大学総合科学部創立150周年に寄せて 徳島大学長 河村 保彦

3 記念誌発刊に寄せて

徳島大学総合科学部創立150周年記念事業委員会委員長/徳島大学総合科学部長 髙橋 晋一

4 人生の基盤を築いた大学時代 徳島大学渭水会会長 石井 博

5 創立150周年に寄せて 歴代学部長からのメッセージ 学問の花開いて 常三島と高良斉 丸山 幸彦 そろそろいいでしょう…それでもなお… 熊谷 正憲 思い出深い総合科学部 分割解体は残念至極 和田 眞 人事を尽くして定年(天命)を待つ 石川 榮作 総合科学部の命題 アカデミズムを求めて 平井 松午

8 歴代学校長・学部長

9 沿 革

10 徳島大学総合科学部150年のあゆみ 師範学校時代 1874-1949 学芸学部〜教育学部時代 1949-1986 総合科学部時代 1986-

24 写真で見る150年 建物の配置の変遷 学生生活 常三島キャンパスの四季

32 四世代からのメッセージ

岡田治図子さん(徳島県師範学校 1949年卒業生) 竹内 菊世さん(学芸学部 1955年卒業生) 松永 健治さん(教育学部 1988年卒業生) 工藤 有紗さん(総合科学部4年)

34 徳島大学渭水会のあゆみ

36 年 表

39 教育組織の変遷

40 徳島大学の歌

41 学章・学旗

編集後記

COLUMN

12 わが青春時代 師範学校〜青年学校教員養成所へ 佐藤 豊

15 江川のほとりの学び舎で 岡田治図子

16 夏休みの巡回公演 教育の原点となったサークル活動 濱尾 巧久

17 弓道との出会い 野口 幸司

18 教育学部で学んだこと 安倍 久恵

19 楽しかった渭水寮生活 西谷 靖

21 リーダークライスと総合科学部連 田内 康之

23 総合科学部で得たかけがえのない経験 武知 実波

徳島大学総合科学部

創立150周年に寄せて

徳島大学総合科学部は、本年(2024年)、前身である徳島師範期成学校の創設か ら数えて150周年を迎えます。今から50年前の昭和49年(1974)には、創立100 周年を記念して渭水会(本学部同窓会)によって『教学百年』という書物が編纂さ れました。伝統ある学部の歴史を詳細に記録したこの資料を紐解きますと、150年 前がどのような時代だったかもみえてきます。

明治新政府が廃藩置県(1871年)などの改革を断行して権力集中を図っていた この時代、近代化政策の一環として急がれたのが国民皆学の制度づくりでした。近 代国家の土台となる国民への教育を重視する明治政府は、欧米をモデルとした「学 制」によって国民皆学の理想を実現しようとし、またそれによって教員の増加も急 務となりました。明治7年(1874)の徳島師範期成学校の創設は、こうした近代 化の流れに位置づくものであり、また地域社会にとっては教育の普及を後押しする ことになったため、意義あるものだったといえるでしょう。

150年前の開校式は、5月1日に開催されたそうです。『教学百年』が引用する参 加者の記録には、当日は「快晴。風烟すこぶる和煦」(53頁)だったとあります。 つまり総合科学部の歴史は、〝風にたなびくかすみも非常に穏やかで、温かい〟と いう好天の中でスタートしたのです。もちろんその後の150年は、軍国主義教育の 主導を求められた戦時下や、復興と同時並行的に教員養成を求められた戦後、さら にその後のたび重なる制度改革など、決して好天ばかりではありませんでした。し かしながら、総合科学部は時代の変化にも柔軟に対応しつつ、新たな課題に果敢に 挑戦する豊かな教養人を育み続け、地域社会に貢献してきました。その伝統をしっ かりと受け継ぎながら、今後もよりよい社会の実現に向けて教育・研究に邁進して まいります。

最後になりましたが、これまで徳島大学総合科学部をご支援いただきました学生・ 卒業生・教職員・地域の皆様、本当にありがとうございました。今後ともご支援・ ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

徳島大学長 河村 保彦

Yasuhiko Kawamura

記念誌発刊に寄せて 徳島大学総合科学部は、令和6年(2024)、その前身である徳島師範期成学校の 創設から数えて150周年を迎えました。

総合科学部の歴史は、明治7年(1874)に小学校教員養成のために設置された 徳島師範期成学校の創設に遡ります。その後、徳島県師範学校、官立徳島師範学校 など数度の改称・再編を経て、昭和24年(1949)の学制改革により徳島大学学芸 学部となり、昭和41年(1966)に徳島大学教育学部に改称、昭和61年(1986) の改組により徳島大学総合科学部が設置されました。平成28年(2016)の学部改 組により、それまでの3学科(人間文化学科・社会創生学科・総合理数学科)から 文系の社会総合科学科1学科となり、現在、国際教養・心身健康・地域デザインの 3コースの組織体制のもと、専門分野の知識・技能と総合的・学際的な視点を兼ね 備え、地域社会の課題解決に貢献できる実践人材の養成に努めてまいりました。

本学部は、1874年の創立以来、3万人あまりの卒業生を世に送り出すとともに、 人文・社会・人間科学の各分野にわたり価値ある研究成果を発信し、また、それら の成果を地域・社会貢献に活かしてまいりました。これも卒業生や地域の皆様のお 力添えの賜と、深く感謝申し上げる次第です。

今般、創立150周年記念事業の一環として、記念誌を発刊する運びとなりました。 時代や社会が移り変わる中で、本学部の組織や教育体制にもさまざまな変化があり ましたが、本記念誌の刊行が、学部の長い歩みを振り返り、今後のさらなる前進と 飛躍につながる機会となればと思っております。

これまでの歴史と伝統を引き継ぎ、また、本学部の知的資源を基盤として教育・ 研究環境をさらに整備し、地域社会を支える優れた人材の育成、地域活性化、新た な価値の創造に貢献できるような学部作りにこれからも全力を注いでまいります。 今後とも引き続きご指導ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

徳島大学総合科学部 創立150周年記念事業委員会 委員長 徳島大学総合科学部長 髙橋 晋一 Shinichi Takahashi

人生の基盤を築いた大学時代 総合科学部創立150周年おめでとうございます。卒業生の一人として、大学時代 の特に思い出に残るエピソードを紹介させていただきます。

「おまはん、モデルせえへんで」

突然の話で驚きました。声の主は、彫刻家の坂東文夫先生。大学時代、美術専攻 の友人の制作現場に遊びに行った時に、いきなり声がかかりました。先生は、当時 54歳。徳島県が全国インターハイ開催に向けて整備した鳴門運動公園の彫刻「至純」 や「野上彰詩碑」、井戸寺の「薬師如来」、池田小学校「子ども群像」など次々と意 欲的に制作に挑んでいました。

モデル。面白そうだなあ。やってみようか…。好奇心旺盛な私は、チャレンジす ることにしました。この決断が、後に200回を超えるモデル体験になるとは想像も しませんでした。

モデルは4年間続きました。モデルをさせて頂いた戦没者を慰霊する彫刻「父の像」 は、設置場所が徳島中央公園内の城山の東側。もう50年以上立ち続けていて、い つでも会いに行けます。モデルの記念にと、坂東先生から2メートル15センチの「父 の像」を、50センチに小さくした作品を頂きました。この作品は、今も、毎日見 える自宅1階の三角コーナーに置いています。

日々、黙々と粘土と格闘している先生は、制作中、一言も話さず緊迫した空気が 常に張り詰めていました。休憩時間も寡黙で言葉数は少ないが、時折ユーモアたっ ぷりに話されたり、経験から得た人生の金言を話してくれました。

モデルの休憩時間にポツリと「毎日毎日制作していく中で、昨日まで見えなかっ たものが新たに見えたときの喜びが生きがいやなあ」とおっしゃった言葉は、先生 がお亡くなりになられて何年も経ちますが、今でも心に残っています。

愚直に日々コツコツと努力を続けていくこと。この継続の中で見えてくるものが ある。大学時代に学んだ坂東先生の言葉が、今も私の人生を支えています。

徳島大学渭水会会長 石井 博

Hiroshi Ishii

創立150周年に寄せて 学問の花開いて 常三島と高良斉 歴代学部長からのメッセージ

総合科学部前の駐車場は江戸時代徳島藩家老の山崎家の屋敷跡です。ここに生ま れ、後に高家に養子に入った高良斎は日本が鎖国のただなかにあった200年前の 1820年代、長崎出島の医師シーボルトが開いた鳴滝塾に医学を学び、近代日本の 眼科学の祖といわれるようになった人です。鳴滝塾での教育内容は専門分野(医師 養成)に止まらず、シーボルトは今の言葉で言う人文・社会・自然諸科学の分野に わたってヨーロッパの最新の学術を塾生に教え実践させております。近代日本の総 合大学の走りといってよいでしょう。良斎がシーボルトに提出したレポート「日本 疾病志」で「わが国でも、この疾病は全国に日一日と広がっていく。…若しあなた がヨ-ロッパに帰られて、この疾病を十分取り扱った本を我々に送ってくれるなら ば、それは我々の大なる幸福のみならず、日本人全体の幸福であろう」と書いてい ます。鎖国のなかで視野が狭くなっていた当時において「日本人全体の幸福」とい うことを明確にいう良斎の視野の広さには驚くべきものがあります。時代は変わっ ていますが、大学という場において人文・社会・自然の基礎的諸分野の研究・教育 がなされ、そのなかで幅広い視野と専門分野の知識を身につけた学生が巣立ってい くことの必要性には変わりはありません。総合科学部および前身の学部・学校の教 員・学生諸氏に敬意を表するとともに、今後の総合科学部の発展を祈念します。

幸彦 Yukihiko Maruyama

(1991年4月1日〜1995年3月31日)

そろそろいいでしよう…それでもなお… 定年後20年、改めて徳島大学、総合科学部の現状を拝見しますと、その発展・ 充実に目を見張ります。私を特に引き付けたのは、理工学部、生物資源産業学部の 創設、教養教育院の設置、大学院後期課程の拡充でした。関係の方々の並々ならぬ 尽力の賜物と頭が下がります。

在職中、大学は法人化され、教養部は総合科学部と統合されました。その後しば らくして本部から、総合科学部と工学部とがー緒に博士課程を創設しないかとの話 があり、それからは、度重なる委員会・教授会の開催、文科省との折衝が繰り返さ れました。「文理技」の統合を意図する私たちのプランは文科省・担当者の理解を 得られませんでした。その間の2年間は激動の時でした。私は教職員の方々に多大 の負担と迷惑をおかけしてしまいました。

その後、法人化のことなどに対する検証の限界・困難さを背負いつつ、大学・学 部は新構想を練り上げ、その実現をなしとげていかれたのです。そろそろゆっくり 教育・研究ができるのではとすら思われます。

それでもなお大学・学部には、自然変動、世界情勢の激化、社会保障費の増大等 によるひっ迫した国家財政、人口構成の変化等々に対する課題克服に寄与すること が益々期待されています。閑暇こそ教育・研究に不可欠だと十分承知したうえで、 厳しい予算にあえぎつつ、成果を上げていかざるを得ません。更なる進展を遠くか らお祈りしています。

熊谷 正憲

Masanori Kumagai

(2003年4月1日〜2005年3月31日)

丸山

思い出深い総合科学部 分割解体は残念至極

総合科学部(総科)の前身・徳島師範期成学校開校から150年おめでとうござい ます。師範学校から学芸学部、教育学部、総科に名前こそ変わりましたが、師範期 成の精神は脈々と今も尚。

さて在職中、何と言っても盤根錯節の総科改組が一番の思い出。教養部廃止(平 成5年3月)、総科に統合(2学科)は懐かしい。名物教授が横行闊歩。机を叩いて 叱られたことも。教授会の一コマ、「4字熟語が好きなお前は朝令暮改、そんな奴 に学部長は任せられない」の爆弾発言。その先生とは、お酒を学内で呑み呉越同舟? 平成17年2月?(学部長就任前)、「総科を分割、自然システム学科は工学部と統 合し新工学部を、人間社会学科は単独で新学部を創設する改組が計画中」と、徳島 新聞に根も葉もない“虚偽報道”が掲載。この計画は私の考え方と正反対。

近年になって惹起された複雑で多様化する地球環境問題など諸々の問題解決には、 文系と理系の学問を総合・融合(文理融合)、俯瞰的「知の総合化」の考え方が不 可欠。そこで、博士後期課程設置を計画、不易流行を掲げて文科省と折衝、徹夜作 業の連続、事務方のサポートに感謝。お蔭様で地方大学の総合科学系学部で、広島 大学に続いて人文・社会・自然系分野に博士後期課程設置が認可(平成21年、学 部は3学科)。

しかし、徳島新聞の“虚偽報道”から11年後、総科の分割は現実に。教養部も消え、 徳島大学は総合大学から職業大学にシフトか? 残念至極。科学と社会・人間をつ なぐ総科の試みは、学問のタコツボ化を廃し、「知の総合化」を目指すもの。新総 科の益々の発展を祈ります。

人事を尽くして定年(天命)を待つ 39年間勤めた徳島大学で最も苦しくて、最も楽しかったのは、総合科学部長を務 めた4年間(平成21~24年度)でした。当時は全国どこの大学でも耐震改修が行わ れており、私たちの総合科学部も数年にわたり改修工事が続きました。一方、教授 会では団塊世代のたくさんの先生方の後任人事が続きましたので、まさに「改修、 回収(人事資料)」の連続でした。人事は新規採用のほか昇任人事を含めると、な んと全部で67件にもなりました。数年後に定年退職を控えていた学部長退任時の評 議会では、「人事を尽くして定年(天命)を待つ」の名言(迷言)を残しました。2 号館(音楽棟と美術棟)の耐震改修に伴い、学部長としての最後の仕事となった「け やきホール」の設置も、経費の面での紆余曲折の末、なんとか3年がかりで完成さ せることができました。教員生活最後の1年間は教養教育院へ配置換えとなりまし たが、定年退職記念講演は、予算難の「苦悩」から生まれた「けやきホール」で、「板 東俘虜収容所『第九』百年の国際交流に学ぶ――真の歓喜、究極の教養とは何か― ―」というテーマで行うことができて、本当に幸せでした。ベートーヴェン『第九』 のように、さまざまな「苦悩」を超えて真の「歓喜」に辿り着くことができた39年 間の徳島大学教員生活でした。徳島大学の今後ますますのご発展をお祈りいたします。

和田 眞

Makoto Wada

(2005年4月1日〜2009年3月31日)

石川 榮作

Eisaku Ishikawa

(2009年4月1日〜2013年3月31日)

総合科学部の命題 アカデミズムを求めて 平成25年(2013)4月より4年間、学部長を務めました。その間、学部改組によ り総合科学部は大きく再編されました。具体的には、総合科学部の理系の教員・学 生定員が、工学部を母体とする理工学部、新設の生物資源産業学部、教養教育院な どに再配置され、総合科学部を人文社会系・人間科学系からなる社会総合学科に再 編したことです。これは、明治7年(1874)以来、師範学校、学芸学部、教育学部、 さらに文理融合型教育を目指した総合科学部と続く140余年の歴史の中で、大きな 転換点の一つであったかも知れません。

第二次大戦後、大学自治の下に教育研究活動が行われてきましたが、平成16年 (2004)4月の国立大学法人化以降、競争原理の下に各大学には効率化と変革が求 められてきています。総合科学部の改組はそうした‘変革’の一コマともいえますが、 当時の教職員ならびに学生の皆さんには大きな混乱を与えることになりました。改 革が‘実のある結果’につながっていることを願うばかりです。

とは言え、これまで総合科学部が目指してきた教養教育をベースとするアカデミ ズムやサイエンスの追求という命題が変わったわけではありません。総合科学部の 英語表記はこれまで通り‘Faculty of Integrated Arts and Sciences’です。総合科 学部に関わってきた皆さんにはぜひ、これからも学問や研究の醍醐味を求め続けて いただきたいと思っています。

Shogo Hirai

(2013年4月1日〜2017年3月31日)

平井 松午

歴代学校長・学部長 徳島県師範学校(前身諸校を含む)

氏 名

初代

2

3

4

5

就任期間

檜垣 直吉 1874年7月5日 〜 1876年12月

山田 楽 1877年4月2日 〜 1878年3月

松村 如蘭 1878年3月 〜 1878年7月

四十宮哲太郎 1878年11月11日 〜 1882年2月1日

岡本 斯文 1882年2月21日 〜 1885年9月10日

6 秋山 正儀 1885年9月10日 〜 1886年9月2日

7 山田 邦彦 1886年9月2日 〜 1890年5月7日

8 沢村 勝支 1890年7月25日 〜 1892年4月2日

9 三宅五郎三郎 1892年4月2日 〜 1896年6月1日

10 松尾 貞次郎 1896年6月1日 〜 1899年6月28日

11 岩崎 春二郎 1899年6月28日 〜 1902年8月31日

12 小田 省吾 1902年9月15日 〜 1907年7月1日

13

渡辺 千治郎 1907年7月1日 〜 1919年11月22日

14 伊藤 義彦 1919年11月22日 〜 1923年2月2日

15 原 安馬 1923年2月2日 〜 1928年4月20日

16

矢島 喜源次 1928年4月20日 〜 1932年3月28日

17 近藤 為治 1932年3月28日 〜 1938年4月11日

18 長谷川亀太郎 1938年4月11日 〜 1942年3月31日

19 甲藤 義治 1942年3月31日 〜 1945年7月25日

20 寿美 金三郎 1945年7月25日 〜 1946年8月22日

21 加藤 清一 1946年8月22日 〜 1949年5月31日

22 鶴田 常吉 1949年5月31日 〜 1951年3月31日

徳島県女子師範学校

氏 名 就任期間

初代 寄藤 好美 1908年3月27日 〜 1917年7月6日

2 伊藤 義彦 1917年7月6日 〜 1919年11月23日

3 森岡 格 1919年11月23日 〜 1924年7月16日

4 近森 幸衛 1924年7月16日 〜 1928年3月26日

5 田辺 長助 1928年3月26日 〜 1933年8月28日

6 山口 泰平 1933年8月28日 〜 1938年4月12日

7 西村虎之助 1938年4月12日 〜 1942年3月31日

8 佐藤仙一郎 1942年3月31日 〜 1943年3月31日

徳島大学学芸学部 氏 名 就任期間

初代 鶴田 常吉 1949年5月31日 〜 1960年3月21日

2 岡田 克弘 1960年4月1日 〜 1964年3月31日

3 河原 貞夫 1964年4月1日 〜 1968年3月31日

教育学部 氏 名 就任期間

初代 河原 貞夫 1966年4月1日 〜 1968年3月31日

2 天野美亀雄 1968年4月1日 〜 1970年3月31日

3 沖野 舜二 1970年4月1日 〜 1972年3月31日

4 髙橋 正臣 1972年4月1日 〜 1974年3月31日

5 古市恵太郎 1974年4月1日 〜 1976年3月31日

6 下泉 正敏 1976年4月1日 〜 1980年3月31日

7 平島 卓 1980年4月1日 〜 1980年7月20日

8 下泉 正敏 1980年7月20日 〜 1980年8月19日

9 濱口 實 1980年8月20日 〜 1982年8月19日

10 松浦 祐紘 1982年8月20日 〜 1984年8月19日

11 脇 健 1984年8月20日 〜 1989年3月31日

12 生田 豊 1989年4月1日 〜 1990年3月31日

総合科学部

氏 名 就任期間

初代 脇 健 1986年4月22日 〜 1989年3月31日

2 生田 豊 1989年4月1日 〜 1991年3月31日

3 丸山 幸彦 1991年4月1日 〜 1995年3月31日

4 吉森 章夫 1995年4月1日 〜 1999年3月31日

5 石原 徹 1999年4月1日 〜 2003年3月31日

6 熊谷 正憲 2003年4月1日 〜 2005年3月31日

7 和田 眞 2005年4月1日 〜 2009年3月31日

8 石川 榮作 2009年4月1日 〜 2013年3月31日

9 平井 松午 2013年4月1日 〜 2017年3月31日

10 栗栖 聡 2017年4月1日 〜 2021年3月31日

11 髙橋 晋一 2021年4月1日 〜 現在

明治 7 (1874)年 5月

徳島師範期成学校の創設(旧徳島城西の丸 藩校「長久館」跡) 11 (1878)年 12月 徳島女子師範学校を富田浦(現 徳島市富田浜1丁目付近)に設置 18 (1885)年 2月

旧西の丸の徳島師範学校・徳島中学校の校舎が焼失 9月 徳島師範学校・徳島中学校が富田浦町(現在の県庁舎付近)に移転 23 (1890)年 7月 徳島尋常師範学校に女子部を設置 32 (1899)年 4月 徳島県師範学校が常三島の現在地に新築移転

41 (1908)年 4月 徳島県師範学校女子部を分離独立し、徳島県女子師範学校を設置 昭和 18 (1943)年 4月

19 (1944)年 4月

徳島県師範学校および徳島県女子師範学校を発展的に解消し、官立徳島師範学校(男子部・女子部)を 設置

県立青年学校教員養成所を再編して官立徳島青年師範学校を設置 20 (1945)年 7月 徳島大空襲により、徳島師範学校・徳島工業専門学校・徳島医学専門学校の校舎焼失

24 (1949)年 5月 国立大学設置法により徳島大学を設置(学芸学部・医学部・工学部の3学部)

26 (1951)年 4月 師範学校の廃止により、徳島大学学芸学部附属小学校・中学校・幼稚園に改称

27 (1952)年 5月 旧師範・女子師範・青年師範卒業生を含めた3校合同の学芸学部同窓会の創立。総会を開催

29 (1954)年 9月 同窓会館「洗心苑」が学芸学部校地に竣工

40 (1965)年 4月 教養部を設置

41 (1966)年 4月 学芸学部を教育学部と改称 4月 教育学部に養護学校教員養成課程・幼稚園教員養成課程を増設 4月 教育学部附属養護学校の設置

42 (1967)年 3月 教育学部校舎(現1号館)新営工事が竣工

44 (1969)年 6月 大学紛争激化で教養部棟・医学部棟の一部が封鎖。8月2日解除

50 (1975)年 4月 教育学部に養護教諭特別別科を設置

52 (1977)年 4月 教育学部に養護教諭養成課程を設置

61 (1986)年 4月 教育学部を改組して総合科学部総合科学科を設置(4コース8ピーク) 平成 5 (1993)年 4月 教養部の廃止統合に伴い、総合科学部総合科学科を人間社会学科(5コース)、自然システム学科 (4コース)の2学科に再編

6 (1994)年 4月 大学院人間・自然環境研究科修士課程(人間環境専攻・自然環境専攻)を設置

11 (1999)年 4月 全学共通教育センターを設置

13 (2001)年 4月 人間社会学科を7コース/4大講座、自然システム学科を3コース/3大講座に再編

15 (2003)年 4月 大学院人間・自然環境研究科に臨床心理学専攻(修士課程)を増設

16 (2004)年 4月 国立大学法人法により国立大学法人徳島大学の設立 21 (2009)年 4月 総合科学部2学科を人間文化学科・社会創生学科・総合理数学科の3学科7コースに再編 大学院人間・自然環境研究科を再編して、大学院総合科学教育部博士前期課程(地域科学専攻・臨床心 理学専攻)および博士後期課程(地域科学専攻)を設置 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス(SAS)研究部を設置 28 (2016)年 4月 総合科学部3学科を総合科学部社会総合科学科4コースに再編 大学院SAS研究部を大学院総合科学研究部に再編 令和 3 (2021)年 4月 大学院総合科学教育部と大学院先端技術科学教育部を改組し、大学院創成科学研究科〔博士前期課程 (地域創成専攻・臨床心理学専攻ほか)/博士後期課程(創成科学専攻)〕を設置 6 (2024)年 4月 公共政策コースと地域創生コースを統合し地域デザインコースを新設、国際教養コース・心身健康 コースと合わせて総合科学部社会総合科学科3コースとなる

徳島大学総合科学部

師範学校時代 1874-1951 明治維新により誕生した新政府は、富国強兵・殖産 興業による近代化に重点を置いていました。その土台 となる国民への教育の必要性が唱えられると、欧米を モデルとした学制を導入して小学校の設置を急速に進 めました。それと同時に課題となったのが教員養成で す。

これをうけて徳島県(当時は名東県)では、明治7 年(1874)5月1日、小学校教員養成を目的として 徳島師範期成学校が創設されました。場所は旧徳島城 西の丸の藩校長久館の跡地(現在の内町小学校付近) で、撃剣場を教室に、西の丸書院を講堂に、家屋を寄 宿舎として利用しました。第1期入学生は34人。入 学試験の成績やその後の進度によって学生を甲乙の2 組に分け、甲組は乙組を生徒役に授業の実習をしてい ました。翌8年(1875)には附属小学校や附属変則 中学校(後の徳島中学校)が設立され、学生達の教育 実習の場ともなりました。

ここから始まった歴史が、現在の総合科学部へとつ ながっています。

富田浦へ移転、そして常三島へ 明治4年(1871)の廃藩置県以来、徳島県は「徳島」 「名東」「高知」と、県名と県域の変遷を繰り返し、明 治13年(1880)にやっと徳島県に落ち着きました。 これに伴い、徳島師範期成学校も幾度かの改称を経て、 同年4月に徳島師範学校と改称。

明治18年(1885)2月、火災により西の丸校舎が 全焼してしまい、9月に富田浦町(現 徳島県庁舎付 近)に新築移転しました。

徳島師範学校と徳島中学校が併設された富田浦校舎 は、生徒数の増加によって次第に手狭となり、また、 両校の教育理念・方法も異なったことから、両校を分 離することとなりました。明治31年(1898)、徳島 市常三島に新校舎の建設が始まり、翌年4月には移転 が完了しました。当初は「箸箱のような細長い教室一 棟」だけでしたが、その後、次第に教室や寄宿舎など が整備されていきました。現在へと続く常三島キャン パスの誕生です。

教育制度の変遷 明治~大正~昭和で国の制度が大きく変化し、また 世界規模の戦争が勃発した激動の時代、教育制度や教 員養成のあり方も時代の影響を受けてきました。

明治19年(1886)の師範学校令では、農業・手工・ 兵式体操を男子生徒に、家事を女子生徒に課する学科 編成になりました。

昭和に入ると軍国主義的な教育内容が盛り込まれて いきます。アジア・太平洋戦争下の昭和19年・20年 頃には学徒動員により、男子部は軍需工場での勤労奉 仕、女子部は農作業や奉仕作業に従事するなど、学校 としての機能はほぼ停止していました。

創立当時の徳島師範期成学校講堂(上) と教室(下)

旧徳島城西の丸にあった藩校長久館跡に設置。

右手は城山。1875年9月

出典:『徳島県師範学校沿革略誌 完』

明治32年師範学校男子部生徒の制服姿 モデルは前田鶴吉氏。1899年

明治11年の徳島師範学校第1回卒業記念写真 アルバムには「寫眞」とあり、歴史を感じる。1878年4月

富田浦校舎の平面図

徳島師範学校と徳島中学校、附属小学校の校舎が並置されていた。 1885年9月~1899年3月、現 徳島県庁舎付近

徳島大学総合科学部

徳島県師範学校の正門 常三島校舎

寄宿舎「渭水寮」

学生達は寄宿舎で 共同生活をした 1930年

運動会(武装競争)

運動会は春秋2回開催していたが、 1906年より秋季1回になった。1900年

思い出のアルバム 佐藤 豊

Minoru Sato

昭和18年

青年学校教員養成所

卒業

師範学校の購買室 昼食を購入する学生達はきっちりと詰襟を着ている 1939年

わが青春時代 師範学校〜青年学校教員養成所へ

入学前から「師範学校の渭水寮は厳しい」と聞いていて、少々不安でした。入寮後は風呂も下級 生が最後、2年生は早朝から自炊・掃除をしなければならず、その後に自転車で通学です。時に農 業実習のために吉野川の開墾地に行くこともあり、忙しくする日々でした。娯楽室での卓球が息 抜きの一つでした。

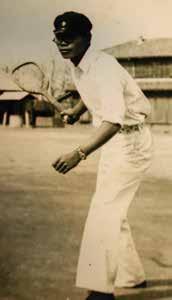

テニスと射撃が得意で選手になりましたが、スケート・バレー・籠 ろうきゅう 球(バスケットボール)は苦 手、勉強では心理学が難しかった です。苦手なピアノを間違えると手 を叩かれました。「弾けなんだら卒 業ささん」と言われましたが、結局 卒業できました。昭和17年の養成 所移転では学生が手伝いました。

塩気のある井戸を掘りなおした が、なかなか水が出なかったことな どが思い出されます。

テニスの選手 卒業記念で友人達と羽目外す:後列右から二人目

女子教育の高まり 男女別学を前提に女子教員の需要が高まってくると、 明治11年(1878)に徳島女子師範学校が設立されま したが、当初は生徒が集まらず同13年(1880)に廃 止されました。

明治23年(1890)7月に師範学校に設置された女 子部は、同41年(1908)4月に徳島県女子師範学校 として独立しました。校舎は、当時既に徳島市徳島町 に開設されていた徳島県立高等女学校(現 徳島県立 城東高校)に併設する形で、両校の並置は昭和20年 (1945)7月に徳島大空襲で焼失するまで続き、本県 の女子教育及び女子教員養成を担いました。

高等女学校・女子師範学校運動会 昭和初期

戦前の女子師範学校正門 正門には、「徳島県女子師範学校」「徳島県立徳島高等女学校」 のほかに、「裁縫補習学会」の看板もかかる

徳島高等女学校・女子師範学校生徒の制服 左から創立当時、明治44年頃、昭和7年。大正中期から洋装となった。 服装や髪型に時代の変遷を感じる

戦災前の高等女学校・女子師範学校の校舎全景 現在の徳島県立城東高校付近。1942年 徳島県立文書館提供

徳島大学総合科学部

徳島大空襲前後の常三島校舎

1945年3月24日 米軍撮影の常三島地区 3pr-21bc-5m096-2V006a.

戦火による焼失と復興 昭和20年(1945)7月4日未明、B-29が徳島市上 空に飛来し、約2時間にわたり焼夷弾を投下。この徳 島大空襲により徳島市の約62%が焼失し、死者約 1,000人、被災者70,295人、罹災世帯17,183世帯(徳 島市の発表による)という甚大な被害をもたらしまし た。

常三島キャンパスも男子部、女子部、附属小学校・ 幼稚園及び寄宿舎すべて灰燼となり、男子部に引き継 がれていた長久館の図書や什器も焼失してしまいまし た。わずかに焼け残った守衛室に学校首脳陣が集合し て復興への方針が協議され、10月5日、男子部は麻 植郡鴨島町(現 吉野川市)の筒井製絲工場を借り受 けて授業を再開。女子部は江川遊園地(後の吉野川遊 園地)内に建てたバラックを仮校舎としました。昭和 22年(1947)9月には男子部が徳島市田宮町の渭城 中学校(現 城北高校)へ移転。机、椅子も揃わず、 なかには一学級全員が板間に座って授業を受けたクラ スもありました。同年12月、常三島に校舎が復興し、 念願の帰還を果たしました。

1945年7月5日 米軍撮影の常三島地区 3pr-5m318-3V091b.

勤労動員出勤中の徳島師範隊 1945年元日の朝、尼ヶ崎市住友金属プロペラ会社園田寮にて 男子部の臨時校舎となった筒井製絲工場

戦災後復興した常三島の木造校舎 右手奥に戦災を免れた守衛室が見える。 ここで復興会議が行われた

岡田 治図子

Chizuko Okada

昭和24年

徳島県師範学校本科 女子部卒業

江川のほとりの学び舎で バラックでの学生生活 昭和21年(1946)6月10日、徳島県師 範学校本科女子部に入学しました。前年 7月4日の徳島大空襲で校舎は全焼し、 男子部は麻植郡鴨島町(現・吉野川市) の筒井製絲工場、女子部は江川遊園地 (吉野川遊園地)内に建てられたバラッ クが仮校舎でした。女子部の入学生は2 クラス88名。教室には黒板と教卓、小さ な小さなベビーオルガン1台がありまし た。戦後のものがなかった時代です。教 科書もなく、ひたすら黒板の板書をたよりに勉学に励みました。

校舎復興を目指して

江川遊園地の仮校舎前で入学式の記念写真。 モンペに下駄履き、セーラー服の初々しい少女たち。 筆者は前から2列目左端

戦禍で失われた校舎復興の資金集めに、先生方や男子部共々一丸となって劇団が結成 されました。県下各地の小学校や芝居小屋で公演を行うのです。音楽・舞踊・寸劇など演 目は多彩で、なかでも近藤良三(哲司郎)先生の独唱、三橋都美子先生のダンスなど今も 忘れ得ません。団員は日々練習に打ち込み、他の学生もそれぞれチケット販売や会場設 営、団員の食事の用意など裏方の仕事に大忙しでした。

待望の常三島校舎へ

昭和24年(1949)、卒業間際の3年生の3学期、待ちに待った常三島校舎へ! 板張り の廊下を下駄履きで闊歩する男子部の笑顔が印象的でした。待望の音楽室にもスタンド ピアノが……うれしかった!! 音楽会も一度だけ男子部と合同で行いました。3月16日の 卒業式まで新校舎で過ごした期間は短かったけれど、それだけに凝縮した感動で満ちて いました。

私達の卒業後、学制改革により徳島師範学校は徳島青年師範学校とともに学芸学部の 母体として包括され、1949年5月31日、新制徳島大学が発足しました。

私は昭和4年生まれ。満州事変、日中戦争、太平洋戦争、そして終戦と、人間形成で最 も大切な幼少期を戦争とともに生きました。不自由 な生活を当然として、不安のみの起伏の道のりは短 くもあり長いようでもありました。今ある事を感謝 しながら 。

本科3年、常三島校舎にて。

前列中央は家政科の山本 正(まさ)先生。

前から2列目、右から2人目が筆者

COLUMN

学芸学部〜教育学部時代 1949-1990[昭和24年〜平成2年]

新制徳島大学の発足 昭和20年(1945)の敗戦は、教育にも大きな変革 をもたらしました。同22年(1947)の学校教育法に より、学校の体系は「六・三・三・四」制へと改めら れ、24年(1949)には国立大学設置法により新制国 立大学69校が発足しました。

徳島大学には学芸学部・医学部・工学部の3学部が 置かれましたが、これらは徳島師範学校・徳島青年師 範学校を含む6つの諸学校を包括・再編したものでした。

教養および教職に関する学部を置くことを求めた文部 省の要請に応じ、師範学校の系譜を引く学芸学部が一 般教育と教員養成を担いました。発足当初は小学校及 び中学校教員を養成する四年制2課程、二年制3課程 でスタートし、翌25年(1950)に通信教育部、38年 (1963)に養護教員養成課程が設置されるなど拡充し ていきました。

昭和61年(1986)の改組により総合科学部が設置 され、教育学部は平成2年(1990)3月末に廃止さ れました。 徳島大学総合科学部

思い出のアルバム 渭水会顧問 濱尾 巧久

Yoshihisa Hamao

昭和40年

学芸学部四年制小学校 教員養成課程卒業

夏休みの巡回公演 教養部の設置、教育学部へ

その後、一般教養の教育体制の確立が求められると、 昭和40年(1965)に教養部が設置されました。これ により学芸学部が担当してきた一般教育を効果的に行 う仕組みができました。またその翌年には学芸学部が 教育学部へと改称され、さらなる教育体制の充実が図 られました。幼稚園、小・中・高等学校、養護学校(現 特別支援学校)とすべての校種の教員養成課程を備え、 多くの教員を輩出し続け、長らく徳島県の学校教育を 根底から支える教育機関でした。

教育の原点となったサークル活動

昭和36年(1961)徳島大学学芸学部に入学し、児童文化研究部に入部しました。休み時間や 放課後には「渭水寮」内にあった部室に集合し、山奥の小学校に出向いて子ども達と直接触れ合 える「巡回公演」について皆んなで計画を立てました。

最初の訪問先は那賀郡木頭村(当時)の海川小・北川小等で、人形劇の舞台と人形、小道具、 紙芝居、そして一週間分の自分達の食料を持ってバスに乗り込み現地へ向かいました。

私達の拙い演技に、子ども達が目を輝かせて見入ってくれる姿に心震えたこ とを、60年も前のことですが今も鮮明に覚え ています。夜は学校の図書室や家庭科室に泊 めていただき、闇夜に広がるホタルの群舞に目 を奪われたことも懐かしい思い出であり、この 経験が私の教員としての原点であると感謝し ています。

保護者や地域の人も楽しみに 訪れてくれた

人形劇の舞台の 前で

木造建築時代の学芸学部本館 徳島大学発足以降、次第に校舎の整備が進み、1955年までに本館、 職業科教室、生物学教室、地理学教室、化学教室、音楽教室、物理教室、 官舎、男子寮舎、女子寮などが次々と建設された

体育館 小松島市和田島にあった飛行機の格納庫を移築した ものだった

「昭和36年徳島大学学芸学部乃図」

吉田昌功氏(1975 1978年 絵画教員)による油彩画。当時の様子が精密 に描かれている。現在も総合科学部学部長室脇の廊下に展示されている 音楽教室の増築工事の様子 1955年

思い出のアルバム 徳島新聞NIEコーディネーター 野口 幸司

Koji Noguchi

昭和56年 教育学部中学校 教員養成課程卒業

弓道との出会い 第27回全日本学生弓道選手権大会で 弓を引く(1979年 日本武道館)

学生時代は、総合グラウンドにある弓道場で弓の稽古に明け暮れていました。3回生の夏に出 場した全日本学生弓道選手権大会。日本武道館の特設射場で1本外せば終わりという個人決勝 射詰の6本目まで的中させた経験は、今も弓道を続ける原動 力になっています。徳島県弓道連盟の会長は、弓道部の顧問 だった大惠俊一郎先生です。会長の指名で弓道連盟の会計 理事を勤めるなど、徳島大学で弓道と出会ったことが今の生 活に大きな影響を与えています。現在、常三島キャンパスに近 い徳島新聞社で働き、夕方から武道館で弓を引いています。 武道館で会長にお会いすると、学生時代さながらの射技指導 が始まり、気持ちまで大学時代に帰っていくようです。

徳島大学総合科学部

入学挨拶会の会場へ

急ぐ保護者 1956年

男女仲良く 体育の授業でダンスを踊る

教養部の新棟

現在の総合科学部3号館。1966年3月竣工

思い出のアルバム フリーアナウンサー 安倍 久恵

Hisae Abe 昭和58年 教育学部養護 教諭養成課程卒業

技能教科講習会

夏休みには現職教員を対象に体育、 音楽、美術などの技能教科の講習会が 開催された。1956年

教育学部の新棟

現在の総合科学部1号館。1967年3月竣工。

経済成長期には木造校舎の建て替えが進められた

教育学部で学んだこと 「保健室に来る子どもの心に寄り添う」という先輩の言葉が胸に響き入学した養護教諭養成 課程では、中学校での教育実習や卒業論文の実験に忙しく過ごしました。在学中に教育学部と 総合科学部(準備)の二枚看板となり、時代の変化を感じました。

ワンダーフォーゲル部で穂高登山、2年から美術部、教育学部 の阿波おどり連「ちるど連」に参加し、大学祭実行委員会では大 坂峠からの貫歩でスタンプ係や大鍋で飴湯を作るなど、皆で協力 し行事を成し遂げる楽しさを学びました。

卒業生の皆様が多方面で社会や徳島に貢献されていることに 敬意を表し、皆様のご活躍と徳島大学のさらなる発展を心よりお 祈り申し上げます。

大学祭実行委員として受付を 担当。筆者は左端

西谷 靖

Yasushi Nishitani

昭和34年

学芸学部四年制小学校 教員養成課程卒業

楽しかった渭水寮生活 昭和30年(1955)に学芸 学部に入学した頃は、まだ敗 戦の色が残り衣食住も十分 とは言えない時代でしたが、 今思い出しても、大学生活 は毎日が楽しくきらめいてい ました。

私は4年間、大学の寄宿 舎「渭水寮」で生活しまし た。1階が食堂と学生の部 活室、2階が寮の部屋でし た。寮の建物は松茂の兵舎 を移築したそうで、寮舎はまさに兵舎。普通の部屋には必要のない 棚のようなものがあり、それが銃を立てる銃掛だったのです。急拵 えだったのか板張りの壁は隙間がひどく、冬は北風が吹き込んでき ました。

戦後復興した渭水寮

自室炊飯の夜食

夜な夜なお腹がすくので、 米を買ってきて茶瓶に入れ、 火鉢でご飯を炊いたこともあ りました。次の日、お茶を入れ て湯呑に注ぐと、ご飯粒が出 てきて大笑いしたことがありました。

若き日の筆者

学芸学部の正門前で

渭水寮は自治が認められており、すべて寮生会議 で決定し実践していました。新入生歓迎会、渭水寮 祭、送別会、寮生遠足(女子寮生勧誘)、歌声集会、避難訓練、風呂わかし当番、会議室 の清掃当番、突跋行事など。学部の厚生課も研究室並みによく面倒を見てくれ、主要行事 には学部長が来賓として参列し、祝辞をいただいていました。 「眉山の緑春たけて 赤紫に夜は明けぬ」で始まる渭水寮歌を、行事や集会、朝な夕な によく歌って士気と共通意識を高めたものでした。

渭水寮の仮装行列「桃太郎の凱旋」

1年生の時、大学祭に参加すること になりました。テーマは昔話の「桃太 郎の凱旋」。青鬼役だった私は裸で全 身に青い絵の具を塗りました。その寒 かったこと! 終了するとすぐ銭湯に飛 び込みました。「寮生です」と告げる と、「よく洗って」と許してくれました。

寮生活は先輩後輩の縦の関係が幅 を利かせていましたが、全てが楽しい 生活でした。学年、研究室、出身地も さまざまな者が寝食を共にする集団生活のため、多様な体験ができて、考え方、生き方に 幅と深さが育ったと思います。

角帽に詰襟の青春時代、映画の一シーンのよう な思い出の数々、昭和は遠くなりにけり。

寮生遠足。鳴門公園の千畳敷で 楽しくフォークダンス

総合科学部時代 [昭和61年〜]

総合科学部の発足

いわゆる「大学紛争」は徳島大学にも波及し、昭和 44年(1969)には教養部や医学部が封鎖されました。

紛争そのものはその後収束に向かいましたが、こうし た事態をうけた大学では、一般教育のさらなる充実と ともに専門的な研究・教育の推進に取り組みました。 それは人材養成の基盤になるものとして、地域社会か ら要請されたものでもありました。

昭和52年(1977)、文部省では鳴門市に新たな教 員養成大学を設置する構想が浮上しました。これに対 し、構想への協力要請をうけた徳島大学側でも議論が 進められましたが、その中心となった教育学部では、 新大学へは分離移行をせず一般学部へ改組する方針を 決定しました。

その後、文系・理系のバランスや幅広い分野でいか に魅力ある教育を実践するかといった議論が始まりま す。教育や組織面にも及ぶ検討は長きにわたって継続 しましたが、その議論が昭和61年(1986)の総合科 学部誕生につながることになります。

先進的な教育を目指して 昭和63年(1988)発行の『総合科学部 新しい時 代への躍進』は、発足3年目になる総科が学部として 「躍進」するために作成した冊子です。そこには「日 本でもまだ数少ない教育システムによる新しいタイプ の学生が吉野川の限りない水資源のように、次々と今 育まれつつある」という一文があります。教育学部や 教養部に由来する豊富な専攻を背景として、文系・理 系を融合して広い視野と深い専門性の涵養を目指した 総科の教育には先進性がありましたが、一方で受験生 の側にはその先進性ゆえに何が学べるのかについての 不安があったようです。

そこで、総科の教育内容を広く知らしめようと作成 されたのがこの冊子でした。「どんなところですか?」「幅 広すぎて内容が希薄なのでは?」といった疑問を紹介 しながら、Q&Aのかたちで多様な教員の存在と、文 理にまたがる幅広い教育内容をアピールしています。 また「社会の幅広い分野で活躍できる人材の養成」を 目標として打ち出し、教員養成を主目的としていた教 育学部時代との違いも強調しています。幅広い視野と 専門性を兼ね備える「T字夕イプ」の教育方針は、総 合科学部の創立当初からみられる特徴でもあったのです。

『総合科学部 新しい時代への躍進』 1988年発行

総合科学部創設記念式典 1986年10月15日、総合科学部1号館301講義室にて開催

徳島大学創立120周年記念モニュメント除幕式 河崎良行氏(徳島大学名誉教授)によるモニュメント「調和 と発展」が渭水会により寄贈された。1994年5月

移りゆく案内表示 平成初期の総合科学部案内表示には、今はない音楽 棟・美術棟(現在は2号館)が。改組とともに表示も移 り変わっていった

新入生を迎える1号館南の桜並木

思い出のアルバム 徳島市職員、渭水会理事

田内 康之

Yasuyuki Tauchi

平成5年 総合科学部卒業

リーダークライスと総合科学部連

私が徳島大学総合科学部に入学した1989年は、元号が「昭和」から「平成」になった最初の 年。今からちょうど35年前のことです。私は、総合科学科 文化コース ピークⅠ(英語英文学教 室)に所属し、英語学を専攻しましたが、在学中は2つのサークル活動も行っていました。

まず「徳島大学リーダークライス」。毎年開催される合 唱祭、合唱コンクールや定期演奏会、また小学校等を訪問 する地方演奏会(隔年開催)に向けて、団員一丸となって 練習したのが良い思い出となっています。

もう1つが阿波おどり「総合科学部連」。1年生は踊り手 として、2年生からは鳴り物(大太鼓)として、あまり練習は しませんでしたが阿波おどりを堪能しました。

徳島市立文化センターで歌う (後列右から2人目)

大学法人化と大学院改革、 文系学部へ 総合科学部は昭和61年(1986)に1学科で発足し ましたが、平成5年(1993)には人間社会学科と自 然システム学科の2学科に再編され、両学科にまたが るカリキュラムによって文系・理系を問わない広い視 野と専門性をもった人材養成に努める体制が整いまし た。

その後は幾度に渉る改組を繰り返してきましたが、 平成16年(2004)4月1日に国立大学法人法により 国立大学法人徳島大学が設立されたことは大きな画期 の一つで、組織や制度、運営・経営面での変化を迫ら れることになり、それが学部にも影響を与えました。

同じ頃、教員組織と教育組織を分離した大学院大学 としての組織改編が進められました。平成6年(1994)、 人間環境専攻および自然環境専攻の2専攻として発足 していた大学院人間・自然環境研究科は、大学院重点 化という流れのなかで15年(2003)には臨床心理学 専攻を加えてより深い専門性をもった教育を進めまし た。その後、平成21年(2009)には教員組織として「地 域創生総合科学」研究を推進する大学院ソシオ・アー ツ・アンド・サイエンス研究部が設置され、さらに常 三島地区での統合が進んだ29年度(2017)からは、 大学院社会産業理工学研究部となっています。

学部教育では、平成21年(2009)に2学科体制か ら人間文化学科・社会創生学科・総合理数学科の3学 科7コースに再編され、文系・理系への分化と融合を 併せもつ編成によって地域課題への実践的な学びを提 供するようになりました。

そして、さらに大きな変化を生む改組が平成28年 (2016)4月に登場します。それは理工学部・生物資 源産業学部の発足と同時に、人文系と社会系の学問を 中心とした社会総合科学科の1学科体制を発足させた ことでした。国際教養・公共政策・心身健康・地域創 生の4コースを置き、グローバル化が進む現代社会の 様々な課題を解決する人材養成に取り組むことを目指 したもので、ここに総合科学部は徳島大学唯一の文系 学部となったのです。

明るくのびやかな学生たち 昭和63年(1988)の冊子『総合科学部 新しい時 代への躍進』には、何度か「明るくのびやか総科の仲 間」というキャッチフレーズが登場します。そのフレー ズ通りに「明るくのびやか」に勉学やアルバイト、サー クル活動に明け暮れる日々が学生自身によって語られ ており、また恋愛や将来の夢について少しだけ吐露す る姿なども記録されています。

こうした学生の姿は今も昔もそれほど変わっていな いと思われます。しかし、令和2年(2020)2月に始 まる新型コロナウイルスによるパンデミックは、新年 度を目前にした本学部にも影響し始めました。その後、 留学はもちろん部活やサークルなど地域での活動さえ も滞る事態となったことは、記憶に新しいところです。 学生たちの明るさを奪うような、経験したことのない 状況での教育活動では、教職員や学生にとって試行錯 誤の毎日でしたが、オンライン授業の積極的な導入等 によって何とか前に進んでいきました。

どうやら本来の明るさも取り戻しつつある令和6年 (2024)、1学科4コースだった総合科学部は国際教養・ 心身健康・地域デザインの3コース体制に生まれ変わ りました。多様化が進む現代社会において山積する諸 課題に、総合的な観点から「のびやか」にアプローチ できる実践的な人材養成を目指しています。

総合科学部3号館 美しく整備されたキャンパスを季節の樹木が彩る

けやきホール

2014年、徳島大学地域連携プラザが完成。2Fの「けやきホール」 は新入生ガイダンスやさまざまな式典、行事に使用されている。写真はオープンキャン パスのもよう

思い出のアルバム プロサーファー、THE MINAMI主宰 武知 実波

Minami Takechi

平成28年総合科学部卒業 平成30年大学院 総合科学教育部修了

地域社会との協働 地域住民による河川清掃ボランティア「アドプト・プロ グラム吉野川」に参加。2009年7月 カルチャーラウンジ 1号館2Fのカルチャーラウンジは 学生と留学生の異文化交流スペース

海外留学プログラム

短期・長期の豊富な海外留学プログラムで、 グローバル社会に対応できる人材を育成。 写真はスウェーデンのルンド大学

総合科学部で得たかけがえのない経験 このたびは総合科学部創立150周年おめでとうございます。英語教育と国際的な学びを得るた め総合科学部に入学し、学業とプロサーファー活動を両立できた学生時代はかけがえのないもの です。在学中耳にした「徳島って何もない」という学生の一言に心動かされ、サーフィンを通して徳 島の魅力を知ってもらおうと徳島大学サーフィン部を設立しま した。今も後輩たちがサーフィンを魅力として発信してくれて いることを誇りに思います。現在私は日本サーフィン連盟の教 育担当理事としてサーフィンが持つ可能性の拡張に努めると 同時に、地域による教育機会の格差のない社会の実現を目指 して学習塾の運営を行なっております。道を示してくださった 先生方には心より感謝申し上げます。総合科学部の今後益々 のご発展を祈念しております。

サーフィンと徳島の魅力を発信! 筆者は左端

写真で見る150年 建物の配置の変遷 1967年撮影の常三島地区全景。吉野川大橋 はまだ架かっておらず(1968年着工)、国道11 号線も現在より西を通っている。校舎は木造 から鉄筋へと移行しつつある

常三島キャンパスの景観は時代によって大き く変化してきましたが、これに大きく関わって いるのが国道11号線です。昭和40年代に始まっ た吉野川バイパス工事により、教育学部(当時) 敷地の西側が新道等に譲渡され、助任川沿いの 埋立地がその代替地となりました。

昭和48年(1973)11月に北常三島交差点~ かちどき橋南詰間の工事が完了。その後、助任 川沿いに学生会館、生協食堂、大学開放実践セ ンター、図書館南側駐車場などが次々と整備さ れていきました。

航空撮影による昭和30年代、学芸学部時代の 常三島キャンパス全景。矢間愛雅教官が撮影 したもの。木造の校舎が並んでいる。助任川に は、上流から筏流しで運ばれてきた木材が浮 かんでいる(1955年)

常三島キャンパス今昔 ―1号館―

現在の総合科学部1号館といえば、上からみたかたちがEの 字であることがトレードマークといってよいでしょう。キャンパ スマップの上でも目に付くそのかたちは、迷子になりがちな新 入生にも説明しやすいものです。そんな歴代の迷子たちが入 学直後の移動で頼ったであろう『履修の手引』の建物配置図 を紐解きますと、現状とは異なる過去の姿が浮かび上がって きます。

昭和30年代、まだ学芸学部だった頃の『手引』の配置図で は、北端にある体育館の南側に東西に細長く列をつくる校舎 が確認できます。これが昭和42年(1967)には工事によって 逆コの字型につながり始めていることがうかがえます。さらに その2年後、ようやくE型の建物が登場します。

なお、「1号館」という呼称は平成5年(1993)の教養部廃 止統合に伴って付けられたものでした。その年の配置図によ ると、1号館の南にある現在の3号館は「共通教育A館」と なっています。建物の配置だけではなく、呼称の変化にもその 時代が刻まれているといってよいでしょう。

昭和34年度『履修の手引』(学芸学部)

昭和42年度『履修の手引』(教育学部)

昭和60年代の常三島キャンパス全景では、国道11号線は現在の位置に。E字型の校舎はもちろん教育(Education)のEを象ったもの。 川沿いのプールやテニスコートは今はなく、「助任の丘」として整備されている

COLUMN

写真で見る150年 学生生活 入学式・卒業式 令和6年度入学式にて 河村学長の式辞

昭和31年度徳島大学入学式学生代表答辞。工学部講堂、1956年 昭和31年度卒業式。工学部講堂、1957年3月15日

徳島大学交響楽団の奏楽や、

徳島大学リーダークライスの学歌 は式典に欠かせない

平成4年度卒業式。徳島市立体育館、1993年

大学にとって重要な式典である入学式・卒業式の変遷 を写真で振り返ってみましょう。師範学校時代は学内講 堂で、昭和24年(1949)に徳島大学となってからは工 学部講堂において行われていました。男子学生は詰襟の 正装で、当時の厳かな空気を感じることができます。昭 和後期は大塚講堂での挙行で、卒業式では女子学生の袴 姿が定番に。学部の増設とともに学生数も増加し、平成 に入ると徳島市立体育館、平成14年(2002)からはア スティとくしまに会場を移しています。

令和2年(2020)、新型コロナウィルスの影響で入学式・ 卒業式が中止に。翌3年は代表者(学生8人)のみで行い、 式典の様子をライブ配信しました。感染症への対応に大 変苦労した数年でしたが、そんななかでも学生達はしな やかに、たくましく日々を重ねてきました。

令和5年度徳島大学卒業式。2024年

学位記授与。2024年

謝恩会のもよう

令和2年度卒業式・修了式は、 ときわホール(アスティとくしま 内)よりライブ配信した。2021年

睡魔に敗れた様子の人も…

1970年代の教育学部・相撲集中講義のもよう。土俵は渭 水寮のそばにあり、四本柱屋根付きの立派なものだった

現在の講義はプロジェクターやパソコンを使って行われる

教員になる者が大半だった教育学部時代とは違い、総合科学部 生は就活も至上命題。就活のため大阪ドームへ。2009年

決戦下の自動車訓練の様子。自動車の操縦、分解・修 理の実習が行われた。後ろの建物は渭水寮。1939年 授業風景

学芸学部時代の講義風景。

黒板に白墨(チョーク)の「板書」が懐かしい

上勝町橿原地区で1年生が草刈り体験。総合科学部で は、フィールドワークによる体験型授業でさまざまな地 域課題に取り組んでいる。2000年

卒論の追い込み。手書き ワープロ パソコン と移り変わっても、大変さは変わらない

昭和32年秋季運動会の仮装行列。ゼミやサークルなどで趣向をこらした仮装や 応援合戦が繰り広げられた。1957年

実行委員会による手作り看板

徳島大学マスコットキャラクター 「とくぽん」も大活躍

体育大会・学園祭ほか タバコの火付け競争。参加し ているのは教官? 1955年

学芸学部体育大会。体操服 に時代を感じる。1956年

春の五月祭、秋の常三島祭は、学生が企画・主催する二大イベント

文化系サークルやゼミの発表・展示が行われる

近所の飼い犬だろう

か? 犬も放し飼いの のどかな時代

学生会館横にあった購 買の様子。飲んでいる のは岡田牛乳。撮影年 不明/学芸学部時代

事務職員と教官が一緒になって野球の試合。「女子学生からの黄色い 声援に気合いを入れて打席にたったら空振り三振」と、ある教官の談 話。撮影年不明/学芸学部時代

周年の節目に 学園創設80周年並びに 学部設立5周年記念行事 1955年11月20日~22日、記 念式典や体育大会、音楽会、 園遊会、展示などさまざまな 催しが行われた。上写真は、 城山近くにあった徳島市民会 館で行われた式典の様子

開学120周年記念事業 120年の節目の記念事業は1994 年5月14日、徳島大学渭水会の主 催で行われた。記念式典に続き、 本学卒業生である版画家・吹田文 明氏による記念講演を開催。河崎 良行氏(徳島大学名誉教授)制作 のモニュメント「調和と発展」が渭 水会より寄贈され、除幕式が執り 行われた。教育学部と総合科学部 を象徴する2つのラインが螺旋を 描き絡み合いながら天へと伸びる モニュメントは、常三島キャンパス のシンボルとして親しまれている

「調和と発展」

常三島キャンパス今昔 徳島大学教育学部創立 100周年記念事業 1974年12月1日、徳島県郷土 文化会館において、記念式 典、国立教育研究所長・平塚 益徳氏による記念講演など を開催。徳島大学交響楽団に よる「大学祝典序曲」(ブ ラームス作曲)の記念演奏が 華を添えた

吹田文明氏(昭和22年 徳島師範学校卒業)による記念講演

―阿波おどり―

徳島と言えば阿波おどり。「雷連」(理工学部電子電気システム コース)、「螺旋連」(生物資源産業学部)など、学部やコースの特徴 をとらえた連名を掲げて演舞場に躍り込みます。教育学部の阿波お どり連は「ちるど連」。なかなかよくできたネーミングです。浴衣の図 案も自分達で考え、幼稚園課程は「不二家のペコちゃん」を描くな ど、課程ごとに個性を打ち出していました。「総合科学部連」となって からも、夕暮れのキャンパス内に 響く鳴り物に、夏の訪れを感じて いたものでした。現在は「総合科 学部連」の活動はなく、「徳島大 学連」などで阿波おどりを楽しん でいるようです。

教育学部最後の年の「ちるど連」。 総合科学部連と合同で演舞場へ踊り込んだ。1988年8月 キャンパスで踊りの練習に励む総合科学部連

COLUMN

写真で見る150年 正門から続く約50mの欅並木 は、創立100周年記念に植樹 された。新緑、紅葉、冬枯れと 四季折々に装いを変え、キャン パスを彩る

生協食堂前のソメイヨシノ 深緑の夏のキャンパス

LEDによるライトアップ

雪景色のキャンパス。

南国・徳島では珍しい

光景

欅並木の紅葉

試練の1月

常三島キャンパス今昔 ―ユーカリの木―

総合科学部1号館の南棟~中棟間の中庭に、ひときわ大きな木があります。木肌に特徴 のあるこの木は、フトモモ科のユーカリで、師範学校時代の植樹と伝えられています。師範 学校や学芸学部時代の古写真にも、渭水寮の前に立っているのを見ることができます。こ の木が戦火をどうくぐり抜けたのか資料は残って いませんが、1世紀にわたって代々の若者達の成 長を見守ってきた証人といえます。平成24年 (2012)、この木を大切に守り伝えていこうと、 徳島大学渭水会により記念碑が建立されまし た。豊かに葉を繁らせ、春には房のような花を咲 かせるユーカリに会いに行ってみませんか?

木の足元に設置された記念碑は河崎良行名誉教授のデザイン

COLUMN

四世代からのメッセージ 徳島県師範学校 1949年卒業

総合科学部へのメッセージをお願いします。

岡田 治図子さん Chizuko Okada

創立150周年おめでとうございます。伝統を創り受け継ぎ、更に新しい飛躍の伝統を築かれたことに 心からの敬意とお祝いを申し上げます。私達は当時、江川遊園地のバラックが仮校舎でした。現在の 総合科学部に至る発展に感動を覚えています。母校の飛躍は大きい力であり喜びです。今後とも地域 社会に開かれた大学として新たな伝統を築かれますようお祈りしています。

学生時代を振り返って、どんな世の中でしたか?

満州事変、日中戦争、太平洋戦争、そして終戦と、人間形成でもっとも大切な幼少期を戦争とともに 生きました。徳島県師範学校本科女子部に入学したのは終戦まもない1946年。バラックの仮校舎で、 教室には黒板と教卓、小さなベビーオルガン1台があるだけでした。ものがない時代で不自由はしまし たが、平和のなかで学べる喜びをかみしめていました。

学生時代の思い出やエピソードを教えてください。

徳島大空襲で焼失した校舎復興のため、先生方や男子部(当時は女子部と男子部に分かれていた) と協力して劇団を結成し、県下各地の小学校や芝居小屋で公演を行って資金集めをしました。音楽、 ダンス、演劇など演目は多彩で、日々練習に打ち込みました。下級生は、チケット販売や会場設営、食 事の用意など裏方の仕事にも大忙しでした。

後輩へのメッセージをお願いします。

きらめく青春真っ只中の皆さん、恵まれた環境で柔軟な思考力をフル回転している皆さんに老婆心 乍らの想いを―。二度とない今を大切に、チャンスを逃さず失敗を恐れず、失敗は謙虚に反省し、失敗 と反省の繰り返しで前進を。地域社会が皆さんに寄せる期待は絶大です。輝く青春、悔いなく楽しい学 生生活を送られるようお祈りしています。

● プロフィール 徳島市在住。県内の小学校、特別支 援学校などに勤務しながら、「徳島 作家の会」「阿波の歴史を小説にす る会」「徳島ペンクラブ」に所属し、 執筆活動を続ける。2007年、文芸同 人誌「飛行船」を創刊し、代表を務め る。徳島新聞夕刊に連載した『徳島 のペスタロッチ』、第38回徳島県出 版文化賞を受賞した『大河汪汪 母 なる吉野川』など著書も多い。

学芸学部 1955年卒業

総合科学部へのメッセージをお願いします。

● プロフィール 小松島市在住。1949年卒業後は、 県内の小学校・中学校で音楽教諭と して勤務し、合唱部の指導にも打ち 込む。「地域に歌を」と、小松島合唱 団花みずきを結成。指導・指揮を務 め、2001年には四国支部代表とし て第13回全日本おかあさんコーラ ス全国大会に出場。現在は、女声合 唱団「欅」で元気に合唱を楽しんで いる。

竹内 菊世さん

Kikuyo Takeuchi

多くの若者が県外の大学を目指す中、徳島に留まってくれたことに感謝したいです。県外からの進学 者なら尚更。地方が元気に呼吸をしていくためには、若者の力が絶対に必要。あなたたちは、いてくれ るだけで有難い存在です。

学生時代を振り返って、どんな世の中でしたか?

不自由していた物資が豊富に出回り、お金が威力を発揮し始めました。町には人が溢れ勢いがあり ました。徳島という地方都市が個性的に活力を付けていった時代でした。徳島をどう発展させるかに 県民は一生懸命で、東京も大阪もあまり関心がなかったように思います。東新町は憧れの商店街、秋 田町は大人になったら遊びに行く町、常三島は上品な学生街、祖谷は近寄り難い秘境、海部は湘南に も匹敵する夏の遊び場。映画だけが唯一の身近な娯楽。日曜ごとに朝から立見で、三本立てに誘い 合って出かけました。

学生時代の思い出やエピソードを教えてください。

殆どが地味で真面目な地方出身の学生だった女子寮で、画期的な催しがありました。男子寮と合同 で淡路島へ遠足をしたのです。鳴門海峡をフェリーで渡り、歩いて淡路城址へ。持参した録音機で フォークダンスを踊りました。曲から曲へ移るほんの一刻、組んでいる男性と話す。夢見心地。なんて 初心で可愛かったのでしょう。また、社交ダンスが大流行で、男子学生の殆どがダンス靴を提げていま した。乏しい小遣いの中からレッスン料を工面して、付焼刃のステップを練習し、パーティに行きまし た。学生が独自で開催するダンスパーティーが日曜ごとに開かれていて、レッスン料を惜しまずステッ プを身に付けた男女のカップルが踊ると、まさにスターでした。

後輩へのメッセージをお願いします。

90年生きて来て、学生時代なんてほんの瞬きをする間でした。その瞬きの何と鮮明で濃厚なこと。語 れといわれればいくらでも吹き出して来るだけ思い出は尽きません。この濃い時代、一生の中で最も残 る時代を今生きているあなた。世間体とか風潮に惑わされず、自由に闊達に、したいことをして伸び伸 びと過ごして欲しいと思います。

師範学校から学芸学部~教育学部、そして総合科学部へと変遷しながら徳島県の教育界を支える人材を輩出してきた徳島大学。 それぞれの時代の卒業生、そして今を生きる現役の総合科学部生からメッセージをいただきました。

教育学部 1988年卒業

総合科学部へのメッセージをお願いします。

松永 健治さん

Kenji Matsunaga

創立150周年を心よりお祝い申し上げます。長い歴史を受け継ぎ、多くの優れた人材を多方面に輩出 し、社会に貢献をされてきました。その功績に深く敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展と、 学生・教職員の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。

学生時代を振り返って、どんな世の中でしたか?

まだ、児童・生徒だけでなく大学生も土曜日に授業のあった時代です。在学中に大鳴門橋が開通 し、本州との距離は少し縮まりましたが、神戸淡路鳴門自動車道の全線開通はまだ10年先で、部活動 の関西遠征にはフェリーを利用する等、今とは交通事情が違っていました。一方、徳島駅前には、徳島 そごうが開店した直後で、丸新百貨店と共に県内に複数のデパートがあるなど華やかで活気に満ちあ ふれた時代であったと思います。

学生時代の思い出やエピソードを教えてください。

私たちの1学年後輩が、教育学部として最後の卒業生となりました。伝統ある教育サッカー部に所属 していましたが、1年生の冬に工学部と合併し、徳島大学サッカー部として再出発したことは大きな出 来事でした。大学の卒論では、数学科小林先生のゼミ生3人で、調査結果をコンピュータでまとめる際 に、当時まだめずらしかった統計処理ソフトを、英語の説明書を読み解きながら用いました。卒業時、 私たちに三木康楽賞をいただいたことは、誠にありがたく、そして良き思い出です。

後輩へのメッセージをお願いします。

現職教員である私も、職業人としては終盤を迎えています。振り返って思うのは、常に多くの方々との 繋がりに助けられながら現在に至っているということです。一緒に仕事をした方々はもちろんですが、 学生時代や若い頃に出会った方々とのご縁は、終盤になるほど強く濃く感じられます。どうか、今、あな たの周りにいる友人や、これから出会う方々との繋がりを大切にしてください。運命は偶然だけではな いように思います。

● プロフィール

総合科学部心身健康コースに在学 中。専攻は臨床心理学で、徳島被 害者支援センターにおいてボラン ティア活動に従事。大学3年次に総 合科学部成績優秀者として表彰。現 在は、卒業研究として、非行少年を テーマに調査を進めている。将来の 夢は、心理学を活かし、誰もが安心 安全に暮らせる社会になるように 貢献すること。広島県広島市出身。

● プロフィール 徳島市在住。1988年教育学部小学 校教員養成課程卒業。上分小、福島 小、城東小学校など県内の小学校、 鳴門教育大学附属小学校(1994 ~2005年)で勤務。全国学力・学 習状況調査小学算数問題作成委員 (2008年)、徳島県立総合教育セン ター指導主事・班長(2009~2015 年)、徳島市教育研究所長(2019~ 2020年)を歴任。徳島県小学校教 育研究会事務局長として小学校教 育の推進に携わる。徳島市応神小 学校長を経て、現在、徳島市内町小 学校長。

総合科学部 4年 総合科学部へのメッセージをお願いします。

Arisa Kudo

総合科学部創立150周年おめでとうございます。常三島キャンパスにおいて、グローバルな視点を持 ち、多様な学問領域を学びながらも専門性を身につけることができる、総合科学部での大学生活は今 後の自分にとって必ず役に立つものであると思います。今後も多くの学生の学びの場として、地域に根 差した大学として、総合科学部の歴史が紡がれますよう、さらなるご発展をお祈り申し上げます。 学生時代を振り返って、どんな世の中でしたか? 大きな出来事は、新型コロナウイルス感染症の拡大だと思います。これまでの日常生活からガラッと 変わったコロナ禍では、休校やオンライン授業など学生生活にも様々な制限がかかり戸惑いました。ま た、近年では自然災害が頻発・激甚化し、防災・減災対策が重要視されています。私自身も高校時代 の被災体験を通して、当たり前ではない環境に感謝するとともに、家族や友人との時間をより大切にし ようという気持ちになりました。

学生時代の思い出やエピソードを教えてください。

私の大学生活は、学業・部活動・ボランティア活動・アルバイトで大忙しでした。特に部活動では、ダ ンス・かるた・ハンドメイド・学生団体、と4つも兼部をしていました。両立は大変でしたが、人とのつな がりも増え、たくさんの思い出、そして自分自身の成長へとつながりました。何事もすぐに結果が出なく ても、諦めずに努力をすれば、いつか自分に返ってきます。人生は一度きり! 色々なことにチャレンジし てきてよかったです。

先輩たちへ、そして後輩へのメッセージをお願いします。

先輩方がつなげてきた総合科学部の歴史の中で、記念すべき150周年に現役生として携わることが でき、大変光栄に思います。人生の夏休みと言われる大学生活ですが、時間が過ぎるのはあっという 間です。自分の可能性を信じ、後悔することのないよう、有意義な学生生活を過ごしてほしいと思いま す。今後の皆様のご活躍をお祈り申し上げます。

徳島大学

渭水会のあゆみ 同窓会館「洗心苑」は1954年、徳島大学創立 80周年記念事業として建設。茶室も備えた立 派なもので、1989年に取り壊されるまで渭水 会の会合はもちろん、学部の作法室、華道部・ 茶道部の稽古にも利用された

徳島大学渭水会は、明治41年(1908)発足の師範学校同窓会を源に 現在の総合科学部まで母校とともに116年の長い歴史を歩んできました。

渭水の流れのように脈々と、これからも母校とともに――

徳島大学渭水会は、師範学校~学芸学部~教育学部 ~総合科学部の卒業生による同窓会です。

昭和49年(1974)刊行の『教学百年』を紐解くと、 明治41年(1908)3月、師範学校本科卒業生が中心 となって同窓会をたちあげたとあります。その同窓会 の名が「渭水会」。以降は、学芸学部同窓会、教育学 部同窓会など、母校の変遷にともなって同窓会の名称 や活動も推移してきました。

昭和61年(1986)4月、総合科学部への改組にと もない「徳島大学渭水会」と改称。師範学校から総合 科学部に至る卒業生、在校生、教職員などが属する同 窓会となり、現在に至っています。

卒業生が再会し旧交を温める同窓会の開催を支援す るとともに、同窓生の活躍 や総合科学部の現状を会報 やWebサイトを使って紹 介するなど、母校と卒業生 をつなぐ役割も担っていま す。また、渭水会会長賞を はじめ、学部や学生の支援 事業も行っています。

師範学校時代の「渭水会」会則 (『徳島県師範学校一覧』より)1913年

和暦 西 暦 月 事 項

明治42年 1909 11月 師範学校卒業生の同窓会「渭水会」の第1回総 会を師範学校講堂で開催

大正元年 1912 12月 同窓会誌「渭水会報 第1号」発刊

昭和6年 1931 4月 私立渭水会幼稚園を設立(昭和19年3月廃止) 26年 1951 5月 旧師範・女子師範・青年師範卒業生を含めた3 校合同の学芸学部同窓会を創立

29年 1954 9月 徳島大学創立80周年記念 同窓会館「洗心苑」が 竣工(平成元年取り壊し)

49年 1974 5月 徳島大学創立100周年記念『教学百年』刊行 61年 1986 4月 総合科学部の発足に伴い、教育学部同窓会を 「徳島大学渭水会」と改称

平成6年 1994 5月 徳島大学創立120周年記念モニュメント「調和 と発展」「徳不孤」寄贈(河崎良行名誉教授 作) 1号館前

8年 1996 第16回現代日本彫刻展受賞作「a Knot in the Sea」(山上れい氏 作)を設置

22年 2010 5月 同窓生有志が助任の丘に蜂須賀桜を植樹 24年 2012 10月 ユーカリの木 記念碑建立(河崎良行名誉教授 デザイン)

26年 2014 10月 徳島大学創立140周年記念に「水の調べ」寄贈 (鎌田邦宏氏 作)

27年 2015 3月 渭水会会長賞(優秀学生表彰)を新設

29年 2017 1月 総合科学部設置30周年記念「児童文学作家 く すのきしげのり氏講演会」を開催

令和元年 2019 11月 徳島大学設置70周年記念ホームカミングデー を開催 (注)1949年の国立大学徳島大学設置より70年を指す

6年 2024 10月 徳島大学総合科学部創立150周年記念行事開催 (総合科学部との共催)

会報の発行

徳島大学 渭水会の活動 同窓生の親睦・交流を支援 当会の活動、同窓生の活 躍を紹介する「渭水会々 報」を発行しています

師範学校時代の「渭水会報」 第1号。1912年発行

現在は年1回発行。卒業生や大学 関係者の作品が表紙を飾る

周年記念事業

周年の節目には、記念史の刊行、講演会やイ ベントの開催など独自の記念事業を行ってき ました。なかでも、創立100年記念に刊行し た『教学百年』は、明治 ~ 昭和期の徳島の教 育史とも言えるものです。また、卒業生の芸 術作品を寄贈するなどキャンパスの環境整備 にも貢献してきました。

助成事業制度によって同窓会の開催を支援しています。令和元年 (2019)には、徳島大学設置70周年記念事業として、初のホーム カミングデーを主催しました。

助成事業 音楽研究室卒業生に よる研修会のもよう。2023年の助 成事業のひとつ

『教学百年』 1974年、創立 100周年を機に発行した百年 史。教育学部教授の福井好行 氏が中心となって編纂

「水の調べ」(鎌田邦宏氏 作) 2014年、創立140周年記念に寄贈 「a Knot in the Sea」 (山上れい氏 作)1996年寄贈

学生支援事業

平成26年度(2014)に「渭水会 会長賞」を創設。学業成績優秀 で研究及び学生としての活動全 般において優れた学生・院生を表 彰しています。本年(2024)で 10回を数え、37人の学生・院生 に賞をお贈りしました。

ホームカミングデー 古写真の パネル展示「常三島キャンパスデジ タルアーカイブ」や、「同窓会in学 食」を開催。2019年

教育の根源を考えさせられる 「徳は孤ならず。必ず隣有り」の碑

第1回渭水会会長賞表彰式 2015年3月 令和5年度受賞者とともに。2024年3月 「調和と発展」「徳不孤」 (河崎良行名誉教授 作) 創立120周年記念に制作・寄 贈。輝く巨大なモニュメントの 足元にある「徳不孤」は論語 からの抜粋で、田中繁夫(双 鶴)元渭水会会長の筆による もの。1994年寄贈

年表 師範学校時代

和 暦 西暦年 月 日

あ ゆ み

明治 4年 1871 7月14日 徳島県の設置(のち名東県・高知県となる)

5年 1872

8月2日

7年 1874 5月1日

8年 1875 10月27日

徳島師範期成学校が旧徳島城西の丸 藩校「長久館」跡(現・内町小学校付近)に 創設される(入学者34人)

徳島師範期成学校に附属の小学校を設置 12月2日 名東県師範学校に附属変則中学校(のちの徳島中学校)を設置

11年 1878 12月 高知県が徳島女子師範学校を富田浦(元勧工場跡・現 徳島市富田浜1丁目付近) に設置(明治13年6月30日に廃止し、徳島中学校附属女学校を設置)

13年 1880 3月2日 高知県から分離して徳島県を再置

18年 1885 2月10日 旧西の丸の徳島師範学校・徳島中学校の校舎が焼失 9月12日 徳島師範学校・徳島中学校が富田浦町に移転(現在の県庁舎付近)

22年 1889 2月11日

10月1日 市制施行により徳島市が誕生(人口6万1084人、全国第10位)

23年 1890 7月 徳島尋常師範学校に女子部を設置。入学者30人

10月30日

27年 1894 8月1日

32年 1899 4月1日 徳島県師範学校が常三島の現在地に新築移転

37年 1904 2月8日

41年 1908 4月1日 徳島県師範学校女子部を分離独立し、徳島県女子師範学校を設置 (県立徳島高等女学校に併設)

4月15日 皇太子(のちの大正天皇)が来校し授業台覧

42年 1909 11月6日 師範学校卒業生による同窓会「渭水会」の第1回総会を開催

廃藩置県

学制発布

社会の出来事

大日本帝国憲法発布

教育勅語発布

日清戦争(~1895)

日露戦争(~1905)

43年 1910 8月29日 韓国併合

45年 1912 1月1日 中華民国成立

大正 3年 1914 7月28日

第一次世界大戦勃発 4年 1915 5月1日 師範学校40年創立記念式を挙行、『徳島県師範学校沿革略誌』を編纂出版

6年 1917 3月

7年 1918 7月

ロシア革命

米騒動

9年 1920 1月10日 国際連盟発足 11年 1922 10月20日 徳島高等工業学校(のちの徳島大学工学部)が常三島に開校 11月28日 摂政宮(のちの昭和天皇)が来校し授業台覧

12月30日 ソビエト連邦成立

12年 1923 9月1日 関東大震災

14年 1925 4月22日

治安維持法公布 昭和 4年 1929 10月24日 世界大恐慌始まる

6年 1931 9月18日 満州事変

8年 1933 2月24日 日本が国際連盟を脱退

12年 1937 7月7日 日中戦争(~1945)

13年 1938 4月1日 国家総動員法公布 7月 徳島県女子師範学校の水泳指導に前畑秀子氏らが来校

14年 1939 9月1日 第二次世界大戦勃発(~1945)

16年 1941 7月22日 皇国主義教育のもと、従来の校友会を改組して学徒振励隊を組織 12月8日 ハワイ真珠湾攻撃(太平洋戦争が勃発)

18年 1943 4月1日 官制改正により、徳島県師範学校および徳島県女子師範学校を発展的に解消 し、官立徳島師範学校(男子部・女子部)を設置

19年 1944 4月1日 県立青年学校教員養成所を再編して官立徳島青年師範学校を設置

20年 1945 7月4日 徳島市中心部が空襲被災、徳島師範学校・徳島工業専門学校・徳島医学専門学校の校舎焼失 8月 広島、長崎に原爆投下。ポツダム宣言受諾 8月15日 第二次世界大戦終結(終戦)

21年 1946 11月3日 日本国憲法公布 12月21日 昭和南海地震

学芸学部〜教育学部時代

和 暦 西暦年 月 日

昭和22年 1947 3月31日

24年 1949 5月31日 国立大学設置法により徳島大学を設置(学芸学部・医学部・工学部の3学部) 学芸学部に事務部、教務部、教育研究所、図書分館、附属学校を配置 7月15日 昭和24年度(第1回)徳島大学入学式を挙行

10月1日

11月2日 徳島大学開学祝賀会を工学部講堂で挙行(以後、開学記念日となる)

25年 1950 6月19日 学芸学部に2年制の小学校保育兼修課程を設置(昭和38年3月廃止)

6月25日

9月1日 学芸学部に通信教育部を設置(昭和34年3月廃止)

26年 1951 4月1日 師範学校の廃止により、徳島大学学芸学部附属小学校・中学校・幼稚園に改称 1951 9月8日

27年 1952 5月2日 附属図書館を常三島地区に設置

5月19日 旧師範・女子師範・青年師範卒業生を含めた3校合同の学芸学部同窓会の創立。 総会を開催

社会の出来事

教育基本法公布

中華人民共和国成立

朝鮮戦争勃発

サンフランシスコ平和条約調印

28年 1953 2月1日 テレビ放送開始

29年 1954 3月1日 ビキニ環礁での米国の水爆実験により 第五福竜丸が「死の灰」を浴びる 1954 9月30日 同窓会館「洗心苑」が学芸学部校地に竣工(平成元年取り壊し)

30年 1955 11月23日 学芸学部振興会会則の制定

31年 1956 12月18日 日本の国際連合加盟承認

33年 1958 12月23日 東京タワー完成

38年 1963 4月1日 学芸学部に2課程54学科目の設置を定める。養護教員養成課程(定員30名)の 設置(昭和50年5月12日廃止)

11月22日 ケネディ大統領暗殺事件

39年 1964 10月1日 東海道新幹線開通

10月10日 東京オリンピック開催

40年 1965 4月1日 教養部を設置(平成5年3月31日廃止)

4月1日 学芸学部に学芸専攻科を設置(翌年4月に教育専攻科に改称)

41年 1966 4月1日 学芸学部を教育学部と改称(平成2年3月31日廃止)

4月1日 教育学部に養護学校教員養成課程・幼稚園教員養成課程を増設

4月5日 教育学部附属養護学校の設置

6月30日

42年 1967 3月25日 教育学部校舎(現1号館)新営工事が竣工

4月1日 教育学部に特別教科(看護)教員養成課程(定員20名)を増設

6月1日 養護教諭養成所を附置(昭和54年3月廃止)

44年 1969 6~7月 大学紛争激化で教養部棟・医学部棟の一部が封鎖(8月2日解除)

ビートルズ初公演

7月20日 アポロ11号が人類初の月面着陸成功

45年 1970 3月15日 大阪で日本万国博覧会開催

47年 1972 2月19日 あさま山荘事件

5月15日 沖縄が本土復帰

48年 1973 10月 第1次オイルショック

49年 1974 5月1日 徳島大学教育学部同窓会編『教学百年』を刊行 12月1日 徳島大学教育学部創立100周年記念式典を開催

50年 1975 4月1日 教育学部に養護教諭特別別科を設置(昭和61年4月21日廃止)

52年 1977 4月1日 教育学部に養護教諭養成課程を設置(平成2年3月31日廃止)

53年 1978 8月12日 日中平和友好条約調印

54年 1979 1月13日 共通1次試験の開始

55年 1980 7月19日 モスクワオリンピック開幕。 日本、米国、西欧など不参加

58年 1983 9月1日

大韓航空機撃墜事件

総合科学部時代

和 暦 西暦年 月 日 あ ゆ み

社会の出来事

昭和61年 1986 4月1日 男女雇用機会均等法施行

4月22日 教育学部を改組して総合科学部総合科学科を設置 (学生定員250名、4コース8ピーク)

4月 教育学部同窓会を「徳島大学渭水会」と改称

4月26日 チェルノブイリ原子力発電所事故 62年 1987 4月1日 国鉄分割民営化、JR誕生

平成 元 年 1989 4月1日

消費税スタート(3%)

6月4日 天安門事件

11月9日 ベルリンの壁崩壊

2年 1990 10月3日 東西ドイツ統一

3年 1991 1月17日 湾岸戦争勃発

12月25日 ソビエト連邦崩壊

5年 1993 4月1日 教養部の廃止統合に伴い、総合科学部総合科学科を人間社会学科(5コース)、 自然システム学科(4コース)の2学科に再編(学生定員270名)

6年 1994 4月1日 大学院人間・自然環境研究科修士課程(人間環境専攻・自然環境専攻)を設置

7年 1995 1月17日 阪神・淡路大震災 3月20日 地下鉄サリン事件

11年 1999 4月1日 全学共通教育センターを設置(平成28年3月31日廃止)

4月5日 明石海峡大橋開通

13年 2001 4月1日 人間社会学科を7コース/4大講座、自然システム学科を3コース/3大講座に 再編

9月11日 アメリカ同時多発テロ事件

15年 2003 3月20日 イラク戦争開戦

4月1日 大学院人間・自然環境研究科に臨床心理学専攻(修士課程)を増設

16年 2004 4月1日 国立大学法人法により国立大学法人徳島大学を設立

10月23日 新潟県中越地震

18年 2006 11月4日 総合科学部創設二十周年事業を実施

21年 2009 4月1日 総合科学部2学科を人間文化学科・社会創生学科・総合理数学科の3学科 7コースに再編

大学院人間・自然環境研究科を再編して、大学院総合科学教育部博士前期課程 (地域科学専攻・臨床心理学専攻)および博士後期課程(地域科学専攻)を設置 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス(SAS)研究部を設置

22年 2010 6月13日

小惑星探査機「はやぶさ」帰還 23年 2011 3月11日 東日本大震災

28年 2016 1月1日 マイナンバー制度開始

4月1日

総合科学部3学科を総合科学部社会総合科学科4コースに再編(学生定員170 名)/工学部7学科を理工学部理工学科に再編/生物資源産業学部生物資源産 業学科を新設

大学院SAS研究部を大学院総合科学研究部に再編

大学院ソシオテクノサイエンス研究部を大学院理工学研究部に再編 大学院生物資源産業学研究部・教養教育院・教職教育センターを設置 29年 2017 4月1日 大学院総合科学研究部、大学院理工学研究部および大学院生物資源産業学研究 部を再編し、大学院社会産業理工学研究部を設置 令和 2年 2020 2月

3年 2021 4月1日 大学院総合科学教育部と大学院先端技術科学教育部を改組し、大学院創成科学 研究科〔博士前期課程(地域創成専攻・臨床心理学専攻ほか)/博士後期課程 (創成科学専攻)〕を設置

6年 2024 4月1日 公共政策コースと地域創生コースを統合し地域デザインコースを新設、国際教養 コース・心身健康コースと合わせて総合科学部社会総合科学科3コースとなる 10月19日 総合科学部創立150周年記念式典を挙行

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) の世界的大流行

創設

教育組織の変遷 明治7年(1874)5月1日 徳島師範期成学校

改称

明治13年(1880)4月16日 徳島師範学校

改称

明治26年(1893)3月21日 徳島県尋常師範学校

改称

明治31年(1898)3月19日 徳島県師範学校

改称

昭和18年(1943)4月1日 官立徳島師範学校

改称

明治8年(1875)11月18日 名東県師範学校

改称

明治10年(1877)1月29日 高知県徳島師範学校

改称

明治20年(1887)1月7日 徳島尋常師範学校

増設

改称

明治9年(1876)9月25日 明治9年(1876)12月25日

高知県師範学校分校 高知県師範学校徳島支校

新設

明治11年(1878)12月 徳島女子師範学校

明治13年6月廃止

新設

大正11年(1922)3月1日 徳島県立実業補習学校教員養成所

再編

明治23年(1890)7月 徳島県尋常師範学校 女子部

独立

明治41年(1908)4月1日

徳島県女子師範学校

昭和26年3月31日廃止

再編・新設

昭和24年(1949)5月31日 学芸学部

・昭和24年5月

四年制2課程 二年制3課程

「徳島大学」の設置

昭和10年(1935)4月 徳島県立青年学校教員養成所

改称

昭和19年(1944)4月1日 官立徳島青年師範学校

昭和26年3月31日廃止

徳島師範学校、徳島青年師範学校、徳島医科大学、徳島医学専門学校、徳島高等学校および徳島 工業専門学校を包括して学芸学部、医学部および工学部の3学部からなる徳島大学が設置される

附属小学校・中学校・幼稚園

昭和25年9月

・昭和38年4月

通信教育部 養護教員養成課程

改称

昭和41年(1966)4月1日 教育学部

・昭和41年4月

昭和42年4月

昭和50年4月

・昭和52年4月

養護教諭特別別科

附属小学校・中学校・ 幼稚園・養護学校

教育学部 養護学校教員養成課程 幼稚園教員養成課程 特別教科(看護 )教員養成課程

養護教諭養成課程 平成2年3月31日廃止

新設

再編・新設

昭和61年(1986)4月22日 総合科学部

・昭和61年4月

・平成5年4月

・平成21年4月

総合科学科 人間社会学科 自然システム学科 人間文化学科 社会創生学科 総合理数学科

・平成28年4月 社会総合科学科

現在に至る

昭和61年4月22日 鳴門教育大学に移管

平成6年(1994)4月1日

大学院人間・自然環境研 究科 修士課程

再編 分離

昭和40年(1965)4月1日 教養部

平成5年3月31日 廃止

新設

昭和40年(1965)4月1日 学芸専攻科

改称

昭和41年(1966)4月1日 教育専攻科

昭和61年4月22日 廃止

新設

昭和42年(1967)6月1日 養護教諭養成所

昭和54年3月31日 廃止

平成24年9月30日廃止

分離・再編

平成28年(2016)4月1日 理工学部・生物産業資源 学部・教養教育院

現在に至る

新設

再編 再編 新設

博士前期課程

博士後期課程

平成21年(2009)4月1日 大学院総合科学教育部 令和2年(2020)4月1日 大学院創成科学研究科 令和2年3月 募集停止

博士前期課程

博士後期課程

現在に至る

地域科学専攻

臨床心理学専攻

地域科学専攻

地域創成専攻 臨床心理学専攻ほか 創成科学専攻

徳島大学の歌 入学式や卒業式などの式典で高らかに歌われる大学歌「徳島大学の歌」は、昭和30年(1955)1月に選定されました。 歌詩は公募により選ばれた日野裕喜氏(当時学生)の作品、作曲は当時の東京藝術大学音楽学部教授・松本民之助氏 によるものです。近藤哲司郎氏(徳島大学教授・当時)によって混声四部合唱に編曲され、現在も徳島大学合唱団「徳 島大学リーダークライス」によって大切に歌い継がれています。

徳島大学の歌 眉山にかをる青嵐 流れにやどす栄光の あゝ青春の夢つどひ 称へあれ 称へあれ

峰おごそかに仰ぎみる そびゆる道の遠きこそ あゝ新生の曙を 誇りあれ 誇りあれ

鳴門にくろく渦なせる まなびの海の千尋にも あゝ躍進の力みち 栄えあれ 栄えあれ

うつして清き吉野川 ほまれは高き学園に われら世紀の扉をあけむ わが 徳島大学

剣のすがたとこしへに 理想の境とあくがれて われらたゆまず延びゆかん わが 徳島大学

はてなき潮高なりて 真理を求めてとどまらじ われら文化の炬をあげむ わが 徳島大学

松 本 民之助 作曲

日 野 裕 喜 作詩 作詩/日野 裕喜 作曲/松本民之助

合唱編曲:近藤 哲司郎 管弦楽編曲:宮澤 一人 合 唱:徳島大学リーダークライス 管弦楽:徳島大学交響楽団

学章・学旗 徳島県師範学校校旗。中央に「師」 の文字がデザインされている(1907 年2月3日)

徳島県師範学校 校旗 師範学校時代の校章がいつ制定されたの かは記録がありません。渭水会が昭和 49年(1974)に発行した徳島大学教育 学部(当時)百年史『教学百年』による と、明治40年(1907)2月に制作され た徳島県師範学校校旗に、校章がデザイ ンされているのを見ることができます。 校旗は職員や学生、卒業生の寄附金によ り制作され、同年11月3日、運動場にお いて披露式が行われました。校旗及び梓 弓録を撮影した絵葉書が寄付者に配られ たそうです。

徳島大学学章

徳島大学学旗

徳島大学 学章 昭和30年(1955)1月、大学歌とともに学章 が選定されました。剣山と鳴門の渦潮をモチー フに、中央には「学」の文字がデザインされ ています。当時の制服は詰襟に学帽。バッジ は欠かせないものでした。

徳島大学 学章と校旗 現在の学章は、平成13年(2001)に制定されました。UNIVERSITY とTOKUSHIMAの頭文字であるUとTを基調としてデザインされて います。背面に配置された四角形は、徳島大学の位置する四国を示し ています。Uの重なりは、大学の学術と教育の成果が地域や国際社会 の発展に貢献し、知と文化がこだまのように継承されていく姿を象徴 しています。全体の色調は、四国を発して世界に羽ばたく人材を生み 出す悠久の流れを象徴する吉野川と、若人の夢を象徴する徳島の青い空、 青い海、さらには徳島の誇る特産物である藍の色などをイメージして います。

総合科学部コミュニケーション・マーク

現在もWebサイトや広報に活用されている「総合科学部コミュニケーショ ン・マーク」は、平成25年(2013)1月15日に制定されました。平成21 年(2009)4月の改組により人間文化学科、社会創生学科、総合理数学科 の三学科体制で再スタートした総合科学部。その魅力を高め、社会に向け て広くアピールするためにロゴマークの公募を行い、小柴雅樹氏(デザイナー、 兵庫県在住)の作品が選ばれました。Integrated Arts and Sciencesの頭 文字が、直線と曲線の組み合わせで擬人的にデザインされています。

編集後記 徳島大学総合科学部は、その前身である徳島師範期成学校の創設(1874年)から 数えて150周年を迎えました。その記念事業の一環として、ここに150周年記念誌を 刊行できましたことは、ひとえに関係各位、卒業生の皆様、地域の方々のご支援・ご理解 とご協力の賜物と謹んで御礼申し上げます。

150年という長い歴史をもつ総合科学部ですが、今の常三島キャンパスにはそれを 感じさせるものはほとんど見当たらず、ごく普通の大学風景が広がっています。この たび記念誌発刊にあたり、いろいろと振り返ってみて初めて今はもう見えなくなって しまった歴史が浮かび上がってきました。明治はおろか昭和も遠くになった昨今、幸い にも大正生まれの大先輩をはじめ多くの貴重な〝証言〟をこの記念誌に盛り込むこと もできました。往事を知る方々には懐かしく感じていただけることでしょうし、若い 人にとっては未知のものとして新鮮に映るかもしれません。ご協力くださった皆様に は改めて御礼申し上げます。

イギリスの歴史家、E.H.カーは「過去は現在の光に照らされて初めて知覚できる ようになり、現在は過去の光に照らされて初めて十分理解できるようになる」と述べて います(近藤和彦訳『歴史とは何か 新版』2022年 岩波書店)。この記念誌では、

150年にわたる過去をたどりながら現在に至りましたが、さて未来を照らす光はどんな ものとなるでしょうか。若人の未来を照らす〝灯火〟であろうとする総合科学部、 150年のその先の未来を今後とも見守っていただけたら幸いです。

徳島大学総合科学部創立150周年記念事業委員会 記念誌編纂部会一同 編纂部会(50音順)

石原 由貴 内海 千種 大井美弥子 衣川 仁(部会長)

佐原 理 髙橋 晋一 平井 松午 三浦 哉

参考文献

● 学制百年史(文部科学省HP) https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317552.htm

● 『徳島県師範学校沿革略誌 完』(1915年)

● 徳島大学教育学部同窓会編『教学百年』(1974年)

● 徳島大学50年史編集委員会編『徳島大学五十年史』(2000年)

● 徳島大学60年史編集小委員会編『徳島大学60年史』(2010年)

● 山川浩實『徳島大空襲』(徳島県立博物館 2005年)

徳島大学総合科学部創立150周年記念誌

発行日/2024年10月19日発行

発 行/徳島大学総合科学部 徳島県徳島市南常三島町1-1 Tel. 088-656-7103 Fax. 088-656-7298

編 集/徳島大学総合科学部創立150周年記念事業委員会 記念誌編纂部会

制 作/株式会社 坂東印刷

※本書の内容を無断で転記・転載することを禁じます。