Taller Introducción al alfabeto Dʉmʉna y creación de materiales

Ismael Conchacala Gil

Karol Ramirez

Julian Malo Barros

Atshintukua, Guajira

2019

Ismael Conchacala Gil

Karol Ramirez

Julian Malo Barros

Atshintukua, Guajira

2019

El alfabeto dʉmʉna ha tenido un proceso largo para llegar acuerdos entre los tres departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira para el debido desarrollo de la escritura. Dado que existen variadas formas fonéticas y expresiones propias de la región, lograr un alfabeto oficial sigue siendo un desafío a la que se le debe apostar mayor interés en la investigación entre estudiantes, maestros y la comunidad en general.

Muchos de los maestros que hablan la lengua dʉmʉna lo han hecho desde su conocimiento, práctica y desde su saber cotidiano. Sin embargo, la necesidad de ampliar y observar las variaciones fonéticas de la lengua dʉmʉna es un ejercicio que se hace necesario ya que nos puede abrir pasos para entender nuestro entorno diverso y nos puede permitir el reconocimiento de otras regiones que han tenido su propio proceso de transformación.

El taller realizado en el Colegio, Internado Atshintukua, los profesores hablantes de la lengua dʉmʉna y los que no son hablantes, procuran centralizar algunas discusiones con respecto a las variaciones fonéticas de la región. Por un lado es evidente la resistencia cuando se genera otra mirada, otro tipo de análisis y propuestas, tal como se demostró cuando los talleristas Julián, Ismael y Karol presentaron su propia experiencia de investigación y procesos educativos.

Para los talleristas (Tutores de la lengua dʉmʉna) hablar desde las experiencias de un colectivo, es un ejercicio meramente investigativo, en la que no buscan anular algunas propuestas que se ha venido desarrollando en las escuelas y desde las organizaciones. Las actividades que se realiza fuera y dentro de las instituciones con fines al fortalecimiento de la lengua dʉmʉna aporta para generar mayor conocimiento y las distintas perspectivas permiten ahondar temas de interés común.

Dadas las tensiones que se genera frente a las diversas expresiones fonéticas y distintos orígenes de análisis y estudios lingüísticos, los tutores en primer lugar hacen una invitación al reconocimiento, bases que permite dialogar y construir para la permanencia de nuestra lengua dʉmʉna como evidenciamos en las siguientes afirmaciones:

- Valorar las otras perspectivas, análisis, estudios o investigaciones sobre la lengua dʉmʉna es un proceso que fortalece.

- Se debe invitar a los jóvenes, profesores y a estudiantes a escribir la lengua dʉmʉna, sobre todo en un contexto donde se habla poco la lengua ancestral.

- Las variaciones fonéticas es parte de la riqueza de una lengua, no es un problema, no es para corregir, no se puede traumar a un niño homogeneizando las formas de pronunciar.

- Los maestros deben estar dispuesto a nuevos hallazgos sobre la lengua dʉmʉna, también deben investigar como herramienta práctica y segura para el aprendizaje y la enseñanza.

- Investigar y acudir otros procesos y no quedarnos con una fuente o una base de análisis de un lingüista. Una lengua está en continuo cambio y la investigación debe ser permanente.

- Escribir aunque requiere unanimidad, es un proceso lento, el español tiene mucho variante y una sola escritura, pero para eso, se necesita escribir, ensayar la escritura Wiwa en un continuo ejercicio con la oralidad.

- Es fundamental crear materiales que puede ser huellas valiosas para las siguientes generaciones, muchas palabras y modo de pensar de los Wiwa han desaparecido en la medida que dʉmʉna pierde hablantes.

Taller Introducción al alfabeto Dʉmʉna y creación de Materiales

El taller se da inició invitando a los maestros a emplear las distintas formas de saludar en el contexto Wiwa usando los siguientes términos:

Ade Papá Kawa hermano

Abu Mamá Singʉma ?

Sizi Señor (desconocido) Kujte Sentado

Atu Hermano mayor de la hermana Kʉjte Recostado

Te Estar de pie ʉnte Sentados

¿Ade kute ki mʉnuku?

¿Papá estás de pie? ¿Abu gaga ki mʉnuku?

Zha se nengugʉmpanu Mira como se nos oscurece Duga

¿Mamá estás acostada?

Menor

Los saludos entre los Wiwa suele ser muy particulares, en primer lugar se saluda de acuerdo el parentesco, también se emplea saludos de acuerdo las circunstancias climáticas o las acciones que otros está realizando.

Se hizo Lectura del Libro Album Abusedario1, es un material elaborado con palabras que no tiene variaciones fonéticas el cual los maestro leyeron el texto para ejercitar la lectura, identificar el sonido de los alfabetos y para aprender más vocabulario.

Palabras homónimas

Te: parado

Te. Huerta

Definición y contexto de la lengua dʉmʉna

Actividad 1: Se forma tres grupos y a cada grupo se le asigna un tema por desarrollar.

Se dibujó el mapa de la Guajira y las ubicaciones de las comunidades Wiwa en la Sierra. Se discutió algunos fenómenos de relaciones interculturales, la cercanía que tiene los Wiwa con las poblaciones de la comunidad Wayuú, con las

El taller con los maestros del Internado Atshintukua fue pensando para exponer inicialmente un breve acercamiento sociolingüístico en la que dé cuenta de nuestra composición social y cultural que permite abrir otras formas de mirar nuestra realidad y nuestras formas de ser Wiwa. Debido a este ejercicio, de entender primero nuestro entorno, se propuso en diálogo algunas clasificaciones que se hace dentro y fuera de las comunidades Wiwa en relación a la vitalidad lingüística.

La lengua dʉmʉna en vía de extinción: En relación al tema de discusión se decía que es evidente la pérdida gradual de la lengua dʉmʉna, algunos padres hablantes de la lengua reconocen que a sus hijos les hablan solo en castellano y los hijos de algunos de los profesores no saben la lengua dʉmʉna. Esto es una situación que sigue sucediendo, muchas familias Wiwa se han sentido cómodos hablando castellano, en este sentido además de las diversas formas de discriminación para esta generación la lengua dʉmʉna simplemente no goza de ningún prestigio ni garantías local y mucho menos nacional.

Desde la constitución pareciera que la vulnerabilidad y el riesgo de una lengua indígena conviene para alarmar, pero al mismo tiempo no existe acciones con mayor compromiso para invitar a las comunidades salvaguardar la riqueza lingüística, siendo un país donde se habla muchas lenguas nativas. La

arqueología y otras ciencias humanas muchas veces generan investigaciones cuando una comunidad desaparece, hay más valor en las reliquias y descubrimientos de elementos en comunidades indígenas que desaparecieron para estudiar pero existe poca atención a las comunidades que están tratando de proteger y mantener un país diverso étnicamente.

La lengua dʉmʉna se está perdiendo: Para algunos maestros se pierde por que es la decisión de las comunidades, para otros es preferible seguir educando dentro y fuera de la comunidad para generar ambientes de reconocimiento como lo establece la ley de Lengua Nativas, a la no discriminación por hablar un idioma diferente.

Los maestros se cuestionaban si esta etiqueta es una conveniencia política y habría que seguir indagando quienes se siente a gusto con estas etiquetas, puesto que muchas familias Wiwa siguen hablando la lengua dʉmʉna y le siguen hablando a sus hijos, por lo que estas etiquetas no puede generalizarse y convertir una estigma.

Rescatar o fortalecer la lengua dʉmʉna: El termino rescatar “la cultura, la lengua” genera varias lecturas, al situar la lengua dʉmʉna sobre una cultura cambiante, ¿Qué se rescata y para que rescatar? Decir que una lengua necesita ser fortalecida, evidentemente que se necesita mayor fuerza en un contexto donde se habla más el castellano a la vez, se debe entender que los Wiwa han estado hablando la lengua dʉmʉna desde hace siglos. En los contextos más conservadores aun se conserva historias, cuentos, cantos, historias sobre el origen, todo el sistema religioso sigue practicándose y se conduce mediante la lengua ancestral. Es cierto que se ha perdido conocimiento, pero fortalecer no indica a reconstruir a partir de una pérdida total, una lengua indígena una vez que muere el último hablante no se puede volver a revivir. En el caso particular de los Wiwa hay personas de la comunidad que no saben hablar castellano, esto indica que la lengua dʉmʉna goza de buena posición para seguir permaneciendo.

Aunque estos procesos educativos contribuye en el desarrollo lingüístico, para una comunidad que mantiene la oralidad y la comunicación escrita, no debe estar ligada solo a las iniciativas del Estado o proyectos a fines, también es justo que las misma comunidades se den la tarea de hablar la lengua dʉmʉna, hablarle a sus hijos sin ningún sentimiento de inferioridad. Bien afirmaba un maestro que le indigna al ver que el interés por la lengua dʉmʉna se situé solo porque se logra un proyecto, da la sensación que nos deben pagar o hacer un programa financiado para amar nuestra identidad. Ahora bien todos los esfuerzos son necesarios y estos talleres precisamente busca generar conciencia para que los mismos profesores aprendan el idioma y los que son hablantes les enseñe a sus hijos y

estudiantes ya que son figuras visibles que al hacerlo dando como resultado el ánimo y entusiasmo a otros miembros de la comunidad Wiwa.

Grupo 3 (Julián Malo). Propuesta para creación y divulgación de la lengua dʉmʉna

Para algunos maestros la lengua dʉmʉna se está convirtiendo como una asignatura de poca importancia, se ha trasladado al aula el aprendizaje pero sigue desarticulado en el núcleo familiar y muchas veces no está en el corazón de la comunidad, por lo que los esfuerzos de las instituciones se ve limitado. Cabe mencionar que algunas escuelas están realizando ejercicio de nombrar las partes del cuerpo, hacer listado del nombre de las semillas, pero ninguno de estos ejercicios se puede evidenciar en el ambiente educativo, queda relegado a un ejercicio de aula. Algunos profesores dan cuenta que en este proceso el logro no es llegar a acuerdos para oficializar un alfabeto, el mayor trabajo está en el campo y para esto se requiere un continuo registro, actividades fuera y dentro de las comunidades.

Algo positivo es que son pocos los colegios donde hablan mayormente español y la mayoría de las sedes hay hablantes de la lengua dʉmʉna y otras lenguas, aunque en la Guajira sigue siendo minoría los hablantes de la lengua nativa a comparación de los otros departamentos. Se debe crear espacios

extracurriculares para propiciar aprendizaje desde la cotidianidad. Al mismo tiempo dedicar más espacios dentro de las aulas si queremos que dʉmʉna sea la lengua oficial entre las comunidades Wiwa.

El grupo concluyó que no se está escribiendo, no se produce materiales y los hablantes terminan hablando el castellano. Crear materiales es comenzar anotar palabras, historias de la comunidad, sobre las escuelas, ancianos, manual de instrucciones y otros conocimientos. En el contexto donde se habla poco el dʉmʉna se puede hacer materiales en audio para que los Wiwa que no hablan la lengua puedan aprender.

Introducción al Alfabeto dʉmʉna

Se inició esta jornada exponiendo una serie de materiales que otros han elaborado, entre ellos se encontraba materiales realizados por los jóvenes del Cesar, llamado Laboratorio de Lengua, algunas notas y apuntes realizado por Ismael Conchacala, Los misionero Lorenzo Larry, Dottie Hoppe, también Wiwa que desde su oficio dieron aportes como Santiago Gil, Ambrosio Mojica, copias de materiales que ha trabajado la organización Wiwa sobre el sistema alfabeto dʉmʉna y algunas reglas gramaticales y finalmente a aportes de la lingüista María Trillo.

En la exposición de estos materiales los profesores pudieron observar distintos técnicas de elaboración materiales didácticas. Hicieron algunas anotaciones sobre palabras que tienen aspiraciones; ujtena (utena), shashka (shashihka). Estas palabras fueron punto de discusión ya que algunos no estaban de acuerdo en eliminar las aspiraciones aunque las reglas demuestren que dicho fenómeno generalmente sucede cuando se presenta las vocales como la u, i, y la ʉ

Uno de los materiales que genero mayor atención fue Simakʉtsha2 escrito e ilustrado por Martin Montero integrante del colectivo de jóvenes Wiwa del Cesar donde narra la historia de un ave odiado antes del amanecer.

Combinaciones y algunos sonidos particulares en la lengua dʉmʉna

Tener en cuenta en el momento de leer en dʉmʉna:

-C, k: En la lengua dʉmʉna usamos la letra “k” mientras que en castellano suele usarse la “c”, “k” y la “q”, para representar un mismo sonido.

-La “F” no hace parte del sistema fonético en dʉmʉna, por eso algunos Wiwa la “f” en español suelen remplazar con el sonido de la “p”.

-Ge, Gi: en dʉmʉna no se ajusta a las reglas del castellano por eso usamos la “ge” como “gue” y “gi” como “gui” en castellano.

-La H se usa como para pausar y aspirar, algunos variantes sirve para escribir Zhamai-Zhamahi. También es un recurso que se usa para combinar; Sh, Zh, zh, dz. Esto último ha ido transformándose en el proceso de la escritura de dzh y ha sido remplazado con la dz. Por último la combinación Ch en dʉmʉna es tsh.

Otro de los temas difíciles fue el uso de la “y” que se ha usado para pluralizar, según acuerdos logrados desde las comunidades por ejemplo:

-Uraganyina, para los tutores, la “y” es un buen recurso para seguir usando como un vocal para escribir palabras como “yuna”, “ayu” “yama”, mientras el sonido “lli” en castellano se representa con “dz” y no hay motivos para atribuir otras combinaciones. A demás se debe tener en cuenta las siguientes variaciones:

-Kawanyina, si se escribe de esta manera, al reducir queda de esta manera Kawanya y se verán forzado escribir kawandza en modo reducido.

-Kawandzina

-Kawandza es la reducción de Kawandzina.

La lengua dʉmʉna generalmente toma recursos que Ismael llama atajo y ese fenómeno ayuda a comprender algunos comportamiento.

Para los Wiwa de la región el sonido “lli” en dʉmʉna “dzi” en la palabra dzira, se escribe cuando el sonido se presenta al principio de la palabra mientras que para pluralizar se usa “yi” 2 Disponible en Issu Wiwa

Se ha venido discutiendo en el marco de la recuperación y fortalecimiento cultural, dejar de usar algunas palabras que para unos se parecen al castellano, o es castellanizado, pero desde las bases lingüísticas es común que algunas palabras se vea permeado a la lengua ancestral o una palabra propia que se pretende asemejar al castellano. El fenómeno común es cuando se pronuncia nombres, animales y objetos asimilando al sonido de la lengua dʉmʉna como lo vemos en las siguientes palabras:

-Paka

-Galina

-Purku

-Uyeta

-Kabayu

Para algunos es mejor buscar un nombre propio para otros esto hace parte de la riqueza de una lengua y su capacidad de adaptarse y transformar un sonido, en ese cambio dichas palabras termina siendo propia de una lengua nativa.

Pero también la lengua dʉmʉna emplea una gama de metáforas para referirse algunos objetos o palabras que son nuevas en su contexto:

Celular: ruamashinamba, ge shina, se refiere literalmente la cuerda de fuego o la cuerda de pensamiento. La cuerda de pensamiento se acoge basándose en los mayores cuando se comunicaban espiritualmente o mediante pensamiento.

Gashawa: Cucarrón, le atribuyen al carro.

Magʉra: Gallinazo para referirse al avión.

Kʉnkʉna: Guerrilla

El uso de algunos sufijos

-Ga

-Abuga, Misiga: Que indica el uso de la –ga. En este caso indica quien hace la acción por ejemplo, si decimos; Misiga zhama ga, el sufijo –ga está indicando que el gato fue quien se comió la comida. Otro ejemplo es; abuga nakawanka, es decir, la mamá me lo dio.

Se hizo también algunas discusiones sobre las distintas maneras de hablar de locaciones.

-Ka

Dziraka-Dziramba-Dzirrarga

Uragaka-Uragamba-uragʉrga

Gegaka-Gegamba-Gegʉrga

Gagʉruaka-Gagʉruamba-Gagʉruarga

Kamkeka-Kamkemba-Kamkerga

-mba

-Urragamba

-Kʉnguimba

La profesora Fidelina, hizo una sugerencia también hablar de los colores, observando que en la mayoría de las regiones ʉtshiki lo usan para referirse azul o verde.

Sʉntashi-Azul

ʉtshʉki-verde

Formas de la tierra

kamke

karrua

Katena

Katama

kamena

KaskiaKanguiya

Kangaga

Se hizo un repaso sobre uso de los siguientes grupos de alfabeto:

*El uso del alfabeto “t”

*El uso del alfabeto “d”

*El uso del alfabeto “n”

*El uso del alfabeto “r”

*El uso de la “i”

El uso de la “p”, “k” y “t”

En esta sesión se observó las interjecciones de algunos variantes cuando un vocal como la “u” o la “ʉ” se presenta antes de “p”, “k” y “t”. En otros variantes no se necesita dar estas explicaciones.

El uso de la h, s y z

El uso de dz y tsh

El uso de la w y la y

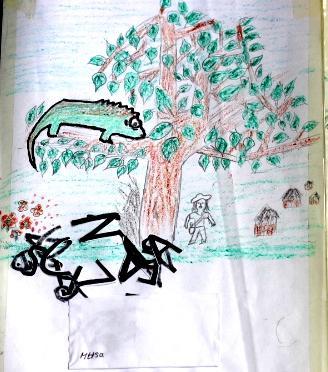

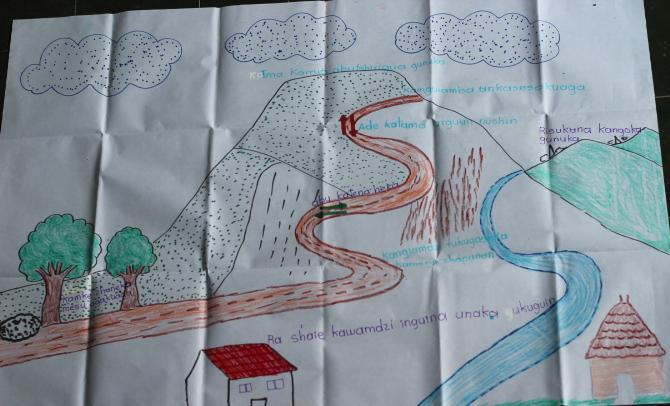

Trabajos y didácticas elaborados durante el taller

Este material se realiza en el marco del Taller Introducción al alfabeto Dʉmʉna y creación de Materiales; que hace parte de un curso propiciado por la OWYBT

(Organización Wiwa Gonawindua Yugumayʉn Bunkuanarua Tayrona), realizado en el segundo periodo de 2019 con los maestros de la Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta.

El material consiste un álbum de imágenes, plegable, que se puede hacer lectura de imágenes de adelante hacia atrás. El material invita hacer lectura de imágenes a interpretar acciones propuestas mediante los dibujos también cada imagen cuenta una serie de alfabeto con la que pueden interactuar y formar palabras o hacer historias relacionada con las imágenes.

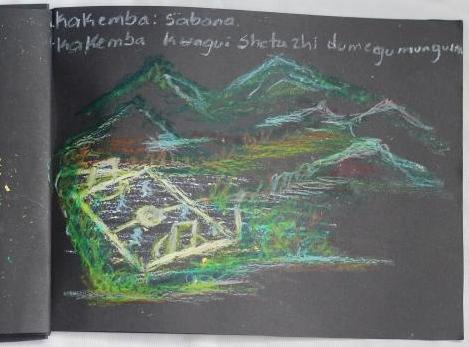

Material elaborado para identificar las formas de las montañas

Materiales elaborado por los maestros para aprender el uso de los sufijo –mba.