AÑO 18 - N°157 - 2022 NOVIEMBRE

A / TODO DISTORSIONADO- ORDÓÑEZ /EL CAMPO DIGITAL DE LAS MARCAS

LARRAZABAL / LA GRUESA CON MÁS DUDAS

SALVARO

MERCADO DE TRIGO- POEHLS / TACONEANDO- VIGNAU / LAS 31 A FEDERICO

COACHING-

TRIGO

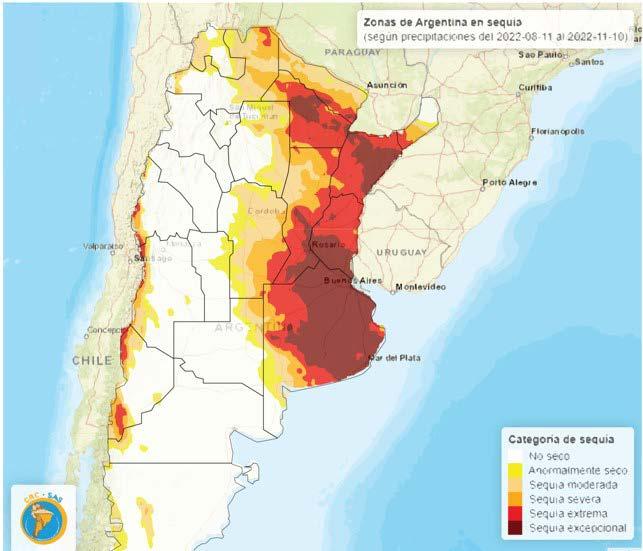

SEQUÍA- TRISTÁN

EL AJUSTE HÍDRICO- CAMBARERI / MANO A MANO CON FERNANDO GARCÍA / EL QUINCHO DE HORIZONTE

AGROPECUARIAS-

QUE CERTEZAS-

/

SILVEIRA D´AVILA /

RUGGIERO EL

Y LA

/ ENERGÍAS RENOVABLES- SZLER

ESPECIAL FERTILIZACIÓN

4. Sumario

6. Editorial Seleccionado

Por: Juan Carlos Grasa

8.

El lote y la góndola Todo distorsionado

Por: Iván Ordóñez

10.

Investigación

Bioestimulantes

Por: Cesar Eugenio Quintero y Nicolas Rouillet

14. Protagonistas del cambio Los robots en el agro Por: Diego Peydro

18.

Investigación

¿Qué opinan los usuarios del análisis de suelo?

Por: Amancay Herrera y Carina Rosa Álvarez

24.

Coaching

¿Por qué tan pocas personas dicen ‘amo mi trabajo’?

Por: Diego Ruggiero

26.

Mercados

La gruesa con más dudas que certezas Por: Sebastián Salvaro

28.

Mano a mano con Fernando García: “Hay que volver a pensar en escalas temporales y espaciales”

Por: Juan Carlos Grasa

32.

Taconeando

Herederas: ¿casos aislados, bichos raros, o unas bendecidas?

Por: Lic. Cecilia Vignau

34. Informe

El Campo Digital de las Marcas Agropecuarias

Por: Mariano Larrazabal

36.

El Quincho de Horizonte by New Holland

En la dulce espera

Por: Sebastián Nini

40. Investigación

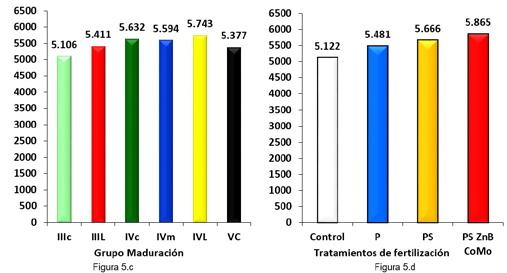

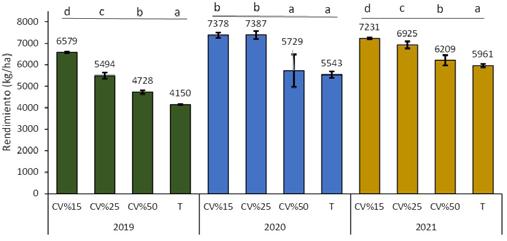

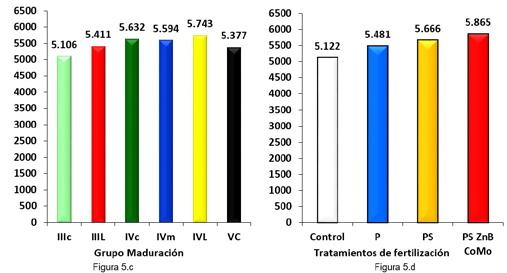

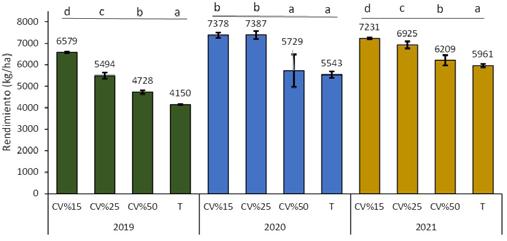

Respuesta a la fertilización en soja según variedad y grupo de madurez en años climáticos contrastantes Por: Gustavo Ferraris y Fernando Mousegne

46.

Las 31 de avalian a Federico Silveira d´Avila, Corporate Communications CNH Industrial

48.

Investigación

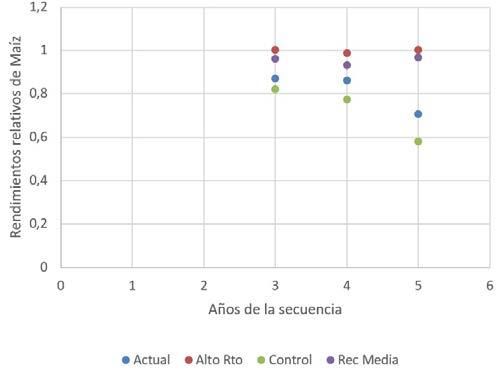

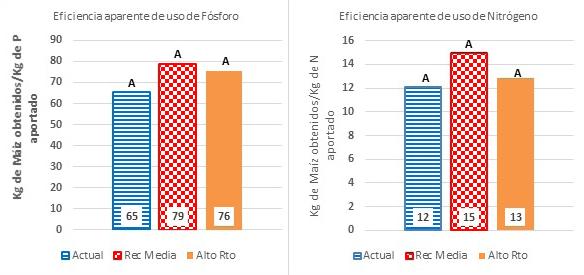

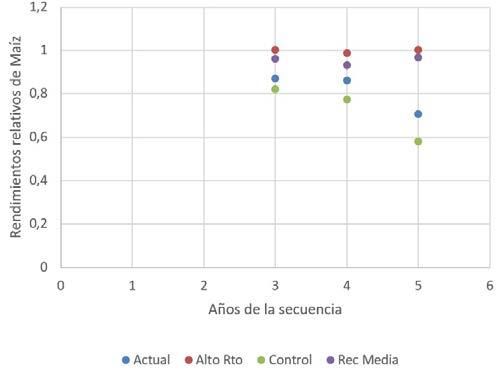

Aportes de estrategias de fertilización a la producción de maíz en la región pampeana

Por: Nicolás Rouillet, Andrés Grasso y Martín Diaz-Zorita

54.

Investigación

Manejo de nutrientes en soja Por: Nicolás Rouillet, Andrés Grasso y Martín Diaz-Zorita

60. Investigación

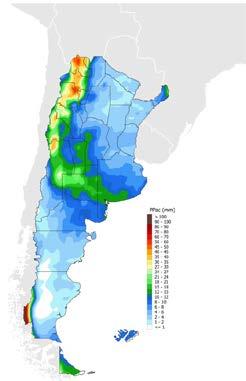

POTASIO en cultivos extensivos del litoral argentino

Por: Juan Orcellet, Cesar Quintero, Enrique Figueroa, María Fernanda González Sanjuan y Fernando Garcia

66.

Informe

Los micronutrientes cada vez son más necesarios Por: Luis Ventimiglia

70. Investigación

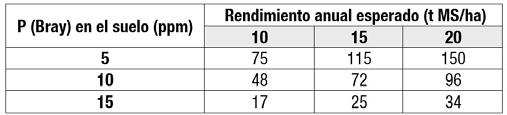

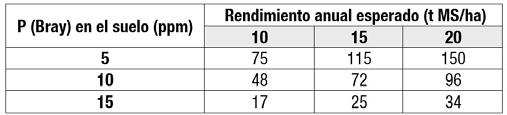

Fertilización en pasturas: planificar es clave Por: María Alejandra Marino, Germán Berone, Pablo Cicore y Pedro Errecart

76. Informe Ventajas y ¿desventajas? de las energías renovables Por: Nuala Szler

80. Informe Mercado de Trigo Por: Fidel Poehls

82. Investigación

Factores determinantes de las pérdidas de nitrógeno por volatilización en maíz Por: Mirta Toribio, Adrián Correndo, y Nahuel Reussi Calvo

86. Investigación El cultivo de maíz y su eficiencia del uso del agua y nitrógeno en el noreste de Argentina Por: Salvador Prieto Angueira

90.

Informe El trigo y la sequía Por: Héctor Tristán

92. Investigación

¿Evolucionamos en la aplicación de fertilizantes sólidos en Argentina?

Por: Santiago Tourn, Pedro Platz, Matilde Mur, Víctor Merani, Emiliano Ladreche , Luciano Larrieu, Daniel Ferro, Juan Manuel Vázquez y Facundo Guillino

96. Vidriera

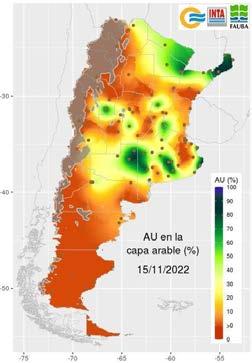

98. Informe El ajuste hídrico Por: Matías Cambareri

Sumario 4 Año 18 - Edición 157 - Noviembre 2022 HA Especial Fertilización

EDITORIAL

Seleccionado STAFF

La llegada de las lluvias trajo algo de alivio en las zonas productivas, despejando dudas entre los que tenían la sembradora cargada para arrancar la tarea de siembra. El trigo y la cebada bien gracias, vieron pasar el agua lejos y los resultados serán calamitosos, no habrá una espiga bien cargada ni para ponerle a la estampita de San Cayetano.

Mirando el mundial con un ojo en los parti dos y con el otro en el teléfono para ver qué idea macabra se le ocurre al gobierno, los productores encaran una campaña difícil con una tercera niña que no despeja el horizonte.

En este contexto, pero con el invalorable aporte de Fertilizar, les acercamos una edición en la que hemos concentrado a los máximos referentes de la fertilización en la Argentina. Un verdadero seleccionado de especialistas en nutrición, nos brindan un aporte invalorable para esta campaña.

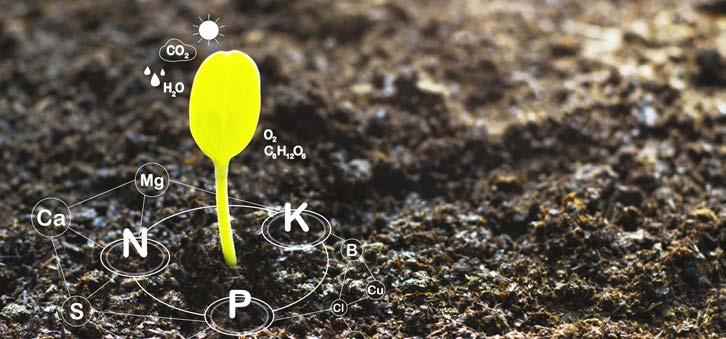

Juan Manuel Orcellet, Cesar Quinte ro, Enrique Figueroa, Maria Fernanda González Sanjuan y Fernando Garcia nos traen un tema que empezó a preocu par en la zona de Entre Ríos, ya que se han evidenciado suelos con bajos niveles de potasio. Estas deficiencias pueden haberse acentuado debido a la elevada extracción sin reposición, como resultado de la intensi ficación de la agricultura en dicha región. Los micronutrientes, cada vez son más necesarios, por Luis Ventimiglia

Sobre Manejo de nutrientes en soja escri ben: Martin Díaz-Zorita, Nicolas Roui llet y Andres Grasso y el mismo trio nos hablan de Fertilización a la producción de maíz en la región pampeana ya que a la tradicional fertilización con nitrógeno (N) y fósforo (P), se suman numerosos trabajos que documentan en las últimas campañas respuestas a azufre (S) y zinc (Zn)

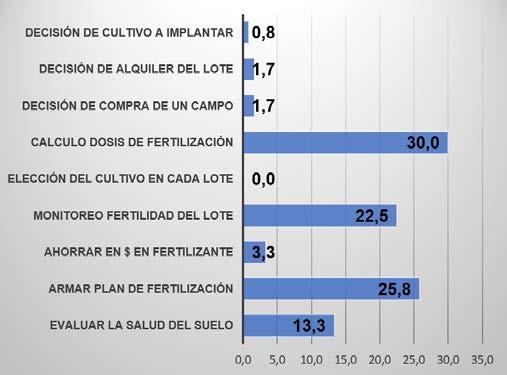

¿Qué opinan los usuarios del análisis de suelo? El análisis de suelo es una tecnología

de bajo costo que colabora en el diagnósti co nutricional de los suelos y ayuda a para tomar decisiones de manejo de alto nivel de inversión. Sin embargo, aún es baja la adopción de esta herramienta en nuestro país. Amancay Herrera y Carina Rosa Álvarez nos acercan este informe.

Actualmente, la oferta de Bioestimulantes es abundante y se espera que la cantidad y complejidad de estos productos aumente aún más con el tiempo debido a varios fac tores. Cesar Eugenio Quintero y Nicolas Rouillet desarrollan un artículo imperdible.

Iván Ordóñez y su El lote y la góndola, con una columna imperdible: Toda distorsio nado. “El kilo de carne picada se consigue a la irrisoria suma 4,3 dólares oficiales, un producto que en Chile se paga 16,6 dólares, en Brasil 10 y en Paraguay 7,2. Sin embargo, nunca los argentinos comieron menos carne vacuna per cápita que ahora. ¿Por qué? Por una razón obvia: nunca fueron tan pobres”. Y así nos deja pensando…

Fertilización en pasturas, Respuesta a la fer tilización en soja según variedad y grupo de madurez en años climáticos contrastantes y mucho más para este dossier de fertilizan tes del mes de noviembre.

Las 31 de avalian a Federico Silveira; el mano a mano con el Messi de los fertilizan tes: Fernando García ; el Quincho de New Holland, un gran encuentro de cada mes.

Nuestros columnistas: Cecilia Vignau, Sebastián Salvaro, Nuala Szler, Fidel Poehls, Hector Tristan, Diego Ruggiero y Mariano Larrazabal completan el álbum de figuras para que ustedes, nuestros queridos lecto res, accedan a la más valiosa información de agro.

Hasta la próxima edición!

Juan Carlos Grasa Director

DIRECTOR RESPONSABLE PROPIETARIO

Juan Carlos Grasa juancarlos@horizontea.com

COORDINACIÓN GENERAL

Verónica Varrenti veronica@horizontea.com

ASESOR LETRADO

Raúl Emilio Sánchez

COLUMNISTAS

Cecilia Vignau Diego Peydro Diego Ruggiero Hector Tristan Iván Ordóñez Mariano Larrazabal Matías Cambareri Mauro Bianco Gaido Nuala Szler Sebastian Salvaro

COLABORADORES

Adrián Correndo, Amancay Herrera Andrés Grasso Carina Rosa Álvarez Cesar Quintero Daniel Ferro Emiliano Ladreche Enrique Figueroa Facundo Guillino Fernando Garcia Fernando Mousegne Fidel Poehls Germán Berone Gustavo Ferraris Juan Orcellet Juan Manuel Vázquez Luciano Larrieu Luis Ventimiglia María Alejandra Marino

María Fernanda González Sanjuan Martín Diaz-Zorita Matilde Mur Mirta Toribio Nahuel Reussi Calvo Nicolás Rouillet Pablo Cicore Pedro Errecart Pedro Platz

Salvador Prieto Angueira Santiago Tourn Víctor Merani

DISEÑO

HA EDICIONES 113-768-0560

FOTOGRAFÍA

Martín Gómez Álzaga datos@fotositio.net

Jorge Gruppalli jorgegruppalli@yahoo.com.a

María Cristina Carlino Bajczman cbajczman@fibertel.com.ar

Av. Santa Fe 4922 piso 2º A -(1425) CABA Tel.: (011) 3971 6588 info@horizontea.com www. horizonteadigital.com

La publicación de opiniones personales vertidas por colaboradores y entrevistados no implica que sean necesariamente compartidas por la dirección de Horizonte A. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin la autorización expresa del editor.

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD info@horizontea.com

N° Prop. Intelectual 52705116 SSN - 1668-3072

Editorial - Staff HA 6

distorsionado Todo

y la góndola

El programa dólar soja para traer liqui daciones de soja del verano a octubre costó un millón y medio de millones de pesos. El central compró dólares a 200 pesos que ahora vende a menos de 160 a los importadores, para poder hacerlo emi tió pesos que luego recompró con LELIQs. Desde que finalizó el BCRA pierde un promedio 100 millones de dólares diarios de reservas mientras crece la deuda por importaciones y la situación se torna insostenible. Al precio oficial no hay dólares que alcancen. El Minis tro de Economía quiere lo mejor de los 2 mundos: un dólar atractivo para que se liquiden las exportaciones (los únicos obli gados a liquidar a los 7 días de despachar la mercadería son los exportadores de granos) sin generar presión sobre el dólar de los importadores y se pasea prometien do “dólares de exportación especiales” a quién se lo pida, “qué florezcan miles de tipos de cambio” parece ser el lema. La sequía invierno – primavera se llevó puestas 8 millones de toneladas de trigo (quizás más) y crece el nerviosis mo. Todo el Planeta #Campo especula con el dólar soja II, la revancha.

Uno de los problemas de la “teoría eco nómica kirchnerista” (para ponerle algún nombre) es que con el objetivo de resolver un problema coyuntural trastoca los incen tivos de todos los agentes generando un problema futuro. Hoy nadie quiere liquidar porque todos esperan un nuevo dólar soja, agravando el problema. El otro concentrarse en stocks en vez de incenti

var los flujos. El tipo de cambio real multi lateral, una medida utilizada para medir el poder de compra del peso en el mundo, nos muestra que en su versión “oficial” el peso está ridículamente atrasado, solo un 20% más barato que antes de abandonar la Convertibilidad en septiembre de 2001 e igual de caro que el día que Cristina Kirchner dejó el mando. Como todos los agentes de la economía esperan una devaluación, por lo tanto nadie quiere soltar sus dólares al mismo tiempo que todos quieren desprenderse de sus pesos, y hay muchos, muchísimos pesos.

En los mercados de alimentos si a esto se suma la sequía se genera un descontrol total: la cebolla aumentó en un año un 572% medido en pesos y un 300% medido en dólares. Esta esta ba particularmente barata en octubre de 2021, lo que generó una menor intención de siembra e inversión y sobrevino la se quía incrementando su escasez. Según el INDEC los argentinos pagamos el kilo de cebolla a 2,3 dólares oficiales, mientras que en un supermercado boliviano se venden online a 85 centa vos de dólar. Es obvio que al productor de cebolla le conviene arbitrar el mercado y vender sus cebollas en Argentina hasta que se equipare el precio ¿por qué no lo hace? Es muy sencillo: porque al dólar oficial el importador no consigue dólares para pagarle. Al paralelo la distancia se acorta (la cebolla se pagaría a 1,3 dólares), pero Argentina sigue presentando una oportunidad.

La sequía tiene otro costado. Argentina ya contaba la carne vacuna más barata (y de mayor calidad) de Sudamérica, pero debi do a la sequía los ganaderos se despren den rápidamente de su hacienda generan do un exceso de oferta. El kilo de carne picada se consigue a la irrisoria suma 4,3 dólares oficiales, un producto que en Chile se paga 16,6 dólares, en Brasil 10 y en Paraguay 7,2. Sin embargo, nunca los argentinos comieron menos carne vacuna per cápita que ahora. ¿Por qué? Por una razón obvia: nunca fueron tan pobres.

Argentina es una de las economías más cerradas del mundo, con una legislación laboral extremadamente anticuada y un Estado que consume el 40% del PBI. Es imposible que la economía crezca de esta manera: no hay oportunidades para la in versión o la exportación, con un consumo de una población totalmente empobrecida el país se encuentra en un estancamiento secular. Los argentinos se preguntan permanente ¿cuándo explota? y esto nos obliga a cuestionarnos si a esta altura la sociedad no quedó sorda.

El bum fue hace rato.

Por Iván Ordóñez Economista especializado en Agronegocios

EL LOTE

Bioestimula

Investigación HA

10

Bioestimulantes

Enla última década, el concepto de bio estimulante ha ido ganando interés en la ciencia. Esencialmente por dos motivos. El primero es la adopción del término por la academia en un intento de describir un tipo de sustancias que muestran efectos caracte rísticos en las plantas. El otro se relaciona a las regulaciones del mercado de estos insu mos agropecuarios distintos a los fertilizantes tradicionales y fitosanitarios; dado que no cumplen ninguna de las funciones tradiciona les como nutrientes o biosidas.

Actualmente, la oferta de bioestimulantes es abundante y se espera que la cantidad y complejidad de estos productos aumente aún más con el tiempo debido a varios fac tores. El concepto de economía circular, es uno de los factores que motiva al desarrollo de bioestimulantes. Lo que significa que cada vez más residuos (agrícolas, urbanos o industriales) van a reciclarse y utilizarse en la agricultura y horticultura.

Un bioestimulante, es una sustancia o microorganismo, utilizado con el objetivo de mejorar el crecimiento de las plantas Desde un punto de vista conceptual, un bioestimu lante es cualquier sustancia o microorganis mo que se aplica a las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia nutricional, la toleran cia al estrés abiótico y/o los rasgos de cali dad en las cosechas independientemente de su composición nutricional. Por extensión los bioestimulantes también incluyen productos comerciales que contienen mezclas de tales sustancias y microorganismos.

Los biofertilizantes o bioestimulantes micro bianos, son aquellos que contienen células vivas o latentes de cepas microbianas, fi jadoras de nitrógeno, hongos micorrízicos, solubilizadores de fósforo, etc. En general, microorganismos potenciadores de diversos nutrientes o productores de sustancias acti vas, que se utilizan para aplicar a las semillas o al suelo con el objetivo de incrementar el número de estos microorganismos en el me dio y acelerar los procesos microbianos de tal forma que se aumenten las cantidades de nutrientes que pueden ser asimiladas por las plantas o se hagan más rápidos los procesos fisiológicos que influyen sobre el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Además, el

80% de los microorganismos aislados de las raíces tienen capacidad de sintetizar y liberar auxinas como metabolito secundario. A esto se suman efectos indirectos como el control de ciertas enfermedades.

En los agroquímicos, el entendimiento del modo de acción es clave para poder con trolar y certificar que el producto podrá ge nerar diversos resultados. Sin embargo, los bioestimulantes normalmente poseen alguna dificultad para poder determinar con claridad su modo de acción debido a la naturaleza compleja de sus componentes, incluso una misma sustancia puede intervenir en más de una ruta metabólica. Un ejemplo- microbia no- de este proceso es trichoderma sp, con capacidad para promover el crecimiento y mejorar los rendimientos y a la vez, funcionar como bio controlador.

Si bien existen varias propuestas para cla sificar los bioestimulantes, los grupos más aceptados en la actualidad son:

1- Las sustancias Húmicas (SH), son constituyentes de la materia orgánica de los suelos, provenientes de la descomposición de plantas, animales y/o microbios. Son compuestos heterogéneos, normalmente clasificados según el peso molecular y solu bilidad en huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Estos compuestos provienen por lo general de la materia orgánica humificada naturales (suelos volcánicos) compost y/ vermicompuesto o de depósitos naturales (leonardita x ejemplo).

Se reconoce la capacidad de estas sustan cias como contribuyentes esenciales de la fertilidad tanto físico químico, como biológica de los suelos pero también una mejora en el status de los cultivos, a través de una mejora en la nutrición, balance hormonal y mitiga ción de estrés abiótico

Con respecto a la mejora en la nutrición, la presencia de SH permite un incremento en la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, lo que permite una mejora en la ab sorción de macro y micronutrientes. Por otro lado podrían disminuir parcialmente el acom plejamiento de fósforo con el calcio aumen tado su disponibilidad. Se describe de estas

11 HA Investigación

Por: Ing Agr PhD Cesar Eugenio Quintero1 Ing Agr Nicolas Rouillet2 1 Edafología UNER 2 Fertilizar Asociación Civil

sustancias su aporte en la actividad hormo nal ya que contienen grupos funcionales que permiten la señalización de estos procesos fisiológicos. También estimulan su liberación al medio por interacción positiva con mi croorganismos del suelo. Se ha propuesto también la contribución de las sustancias húmicas en la morigeración del stress biótico mediante la estimulación de la actividad de la microflora rizosférica.

2- Los aminoácidos (AA) y mezclas peptídicas, son producidos de la hidrólisis de subproductos de la industria, restos de ani males como por ejemplo la piel, sangre, etc. Contienen también otras sustancias nitroge nadas no proteicas como por ejemplo la glici na betaina, y la prolina sustancias con cono cidos beneficios contra el estrés abiótico, por su efecto osmoprotector. Por ejemplo, está documentado que la glicina/betaina pueden contribuir a mantener la fotosíntesis de la hoja frente a situaciones de estrés salino, por su actividad antioxidante. En el suelo, esti mulan la actividad microbiana, mineralizando más NO3- y favoreciendo su absorción. Por otro lado, el efecto quelante de estas sustan cias mejoraría la disponibilidad de nutrientes y su absorción por las raíces

3.- Los extractos de algas, son sustancias utilizadas no sólo como productos agrícolas sino también para uso humano directo como productos farmacéuticos o comestibles. En la agricultura se utilizan desde la antigüedad como fertilizantes pero su efecto como bio estimulante se ha reportado recientemente. Las algas pardas son las de mayor uso en el sector agrícola. Las más conocidas son Ascophyllum nodosum, Fucus sp.,Ecklonia máxima, Laminaria sp., Macrocystis pyrifera, etc .Aunque otras sustancias como la carra genina, provienen de las algas rojas.

Las algas pueden ser aplicadas en suelo, en sistemas hidropónicos o vía aspersión en las hojas. Contienen diversas fitohormonas en composición como auxinas, citoquininas y ácido absicico por ejemplo. Aunque también contienen otras sustancias como las betai nas que les provee a este tipo de sustancias beneficios anti estrés.

Sus polisacáridos contribuyen a mejorar la retención de agua y la aireación del suelo. Por otro lado retienen cationes. Posee efecto positivo en la germinación y el establecimien to de cultivos asociado a su efecto hormonal, uno de los aspectos más relacionados al uso de extractos en los cultivos.

4.- Las hormonas vegetales. Existen 10 ti pos o grupos de fitohormonas con funciones y estructuras conocidas, de gran potencial. Las auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido

abscísico y etileno; son utilizados frecuen temente en la agricultura intensiva. Las fun ciones como enraizantes, en la germinación de semillas, para la maduración y calidad de frutas, la tolerancia diversos tipos de estrés y aumento del rendimiento; son las más des tacadas.

5- Los Elicitores, activan las defensas de las plantas ante el estrés biótico o abiótico. Son sustancias químicas, microorganismos o condiciones físicas, de distinto origen que pueden desencadenar respuestas fisioló gicas y morfológicas en las plantas. Imitan la acción de las moléculas de señalización vegetal y producen especies reactivas de oxígeno (ROS) que estimulan a la planta para que produzca hormonas de defensa y mecanismos antioxidantes, enzimáticos o no enzimáticos, para mitigar los efectos de las ROS. Tienen gran potencial para reducir la utilización de sustancias tóxicas (fungicidasinsecticidas-etc.), para la producción más ecológica-orgánica-sustentable.

En Argentina, los elicitores comerciales son a base de Fosfito de Potasio, que es inductor de la síntesis de fitoalexinas por lo cual es anti fúngico. Estos metabolitos secundarios impiden o retardan la entrada del patógeno a las plantas, pero también limitan su actividad en el tejido u órgano que ha sido infectado. Otros productos como: Ac. Salicílico, Jasmo nato de metilo, Quitosano, Benzotiazol; el Si y metales pesados como Cadmio y Plomo, etc. han sido utilizados también como Elicito res con diversos objetivos. Como resistencia a patógenos, modular compuestos fenólicos en frutas y verduras que le dan aroma, sabor, astringencia, color, etc. Las plantas que son expuestas a distintos elicitores, ya sean de origen biótico o abiótico, toleran mejor las situaciones de estrés, ya sea por alta radia ción UV, ataque de enfermedades o estrés nutricional, por deficiencias o excesos, y presentan un mayor valor nutritivo.

La respuesta de los cultivos a la aplicación de bioestimulantes es variable, dependiendo no sólo de las condiciones de crecimiento del cultivo, sino del cultivo evaluado en sí y su estado nutricional. En un intento de agru par esas respuestas, recientemente un grupo de investigadores encabezado por Danny Geelen de la universidad de Ghent, Bélgica evaluó de la efectividad a campo mediante un análisis estos productos en 180 ensa yos realizados sobre cultivos y ambientes representativos. Los resultados analizados encontraron diferencias promedio de un 1418%. Tanto las sustancias húmicas como los hidrolizados proteicos sobre un total de 80 ensayos promediaron un 16% de respuesta.

Los extractos de Algas, mostraron las res

puestas más consistentes sobre 86 casos con un 17% de mejora. Esta consistencia en los extractos de algas, probablemente se deban a la estandarización en los métodos de extracción y formulación. Por último las aplicaciones de sustancias inorgánicas (Sili cio) arrojaron un 16% de aumento.

Los métodos de aplicación en que los bio estimulantes son utilizados actualmente por asesores y productores es en semilla, foliar y al suelo. Las aplicaciones foliares tienen la ventaja de la simplificación logística, permi ten al productor aplicar junto con productos fitosanitarios y, de esa forma disminuir los costos de la aplicación. Aplicaciones simples o dobles o múltiples mostraron respuestas si milares (15 a 19 %). El aumento en el número de aplicaciónes no mejora la respuesta del cultivo según detalla este metaanalisis.

Llamativamente, la aplicación de bioestimu lantes al suelo, mostró una respuesta 10% superior a las aplicaciones foliares y a semi llas (28.8 vs 17%) Las aplicaciones al suelo estarían mejorando la eficiencia de uso de nutrientes o mejorando la actividad microbia na en la rizosfera.

Otra aproximación de este estudio, fue eva luar la respuesta a la aplicación de bioesti mulantes en la secuencia de cultivos. 2 años de aplicación mostraron mejores respuestas que el primer año (20.4-vs 16.7%). Cuando se compararon las respuestas por cultivos, los cultivos de leguminosas tuvieron una respuesta de 21% sobre 28 casos mientras que los cultivos de cereales en 30 ensayos obtuvieron un 13.6%. Destacable es la res puesta de los cultivos de verduras con casi un 23%.

La brecha de rendimiento fue mayor en los ambientes con limitaciones, en las zonas con falta de precipitaciones sobre un total de 62 casos la diferencia y consistencia fue la mayor, casi un 25%. En las regiones áridas y semiáridas, los cultivos están expuestos a temperaturas mayores, la aplicación de los bioestimulantes podría estar preparando al cultivo para situaciones de estrés abiótico.

En síntesis, los bioestimulantes surgen hoy con fuerza para complementar la nutrición “tradicional” y hacer frente a las situaciones de estrés cada vez más frecuentes ante el cambio climático. Además, proponen una estrategia más amigable con el ambiente y ecológica al incluir productos derivados natu rales que mejoran la producción y reducen la utilización de algunos químicos sintéticos.

Bibliografía disponible en www.horizonteadigital.com

12 Investigación HA

Los métodos de aplicación en que los bioestimulantes son utilizados actualmente por asesores y productores es en semilla, foliar y al suelo.

Ing. Agr. Andrés Mendez

Ing. Agr. Andrés Mendez

Los robots en el agro

La introducción de la Inteligencia artificial y la robótica en el agro permiten mayor eficiencia y precisión en labores como la siembra, la pulverización, la fertilización, la cosecha y hasta el ordeñe en el tambo, asistiendo a productores grandes, medianos y chicos a lo largo de todo nuestro país. Un verdadero especialista como Andrés Méndez analiza la revolución de la llegada de la robótica y su impacto a futuro

Por: Diego Peydro Conductor de AgroTV

14 Protagonistas del cambio HA

Lallegada de la robótica a la producción agropecuaria actual genera un cambio de paradigmas, llevando a nuestro país hacia un sistema que nos permite mayor competitividad global. Máquinas con Inte ligencia artificial, automatismo y cámaras decidirán por sí solas las actividades a reali zar con trazabilidad.

» Andrés, ¿cómo evoluciona y qué impacto futuro en el sector agro alimentario mundial consideras que tendrá estos avances tecnológicos?

Desde que nació la agricultura de preci sión - con algunos sistemas que eran ya prácticamente automatizado y robotizados o con prescripciones - se empezó a avan zar, pero fíjate que en el año 2005 nosotros trajimos un disertante japonés de AP y él mostró cómo un tractor que llevaba los implementos salía solo del galpón, traba jaba y volvía a guardarse solo…desde ese año hasta ahora, si lo analizamos, práctica mente no avanzamos tanto, pero sí se está logrando implementar la tecnología.

Hoy se siguen viendo los mismos robots pero siempre asistidos con personas que

están con un control remoto a la vista, en tonces creo que estamos en un momento donde el avance es rápido pero después el ajuste de ese avance termina siendo bas tante lento.

» ¿Por qué crees que sucede de esa manera?

Desde mi punto de vista, creo que muchas veces el conocimiento no avanza de la misma manera que avanza la tecnología. Lo cierto es que hoy tenemos robots tanto acuáticos - se ven mucho en Japón, en las plantaciones de arroz- como robots aéreos, los conocemos como drones –que fueron mutando del relevamiento de imágenes hacia la acción –

Eso lo anticipamos en el año 2002 cuando empezamos con los congresos, desde ahí vemos que las imágenes satelitales son cada vez más precisas, con mayor periodi cidad y mayor definición.

» ¿Cómo están trabajando con los drones para no solo detectar las malezas sino también controlarlas con los mismos?

Ya pudimos ver aplicaciones que detectan la maleza, la identifican y aplican distintos productos activos en función a qué malezas es, sale el dron y realiza la aplicación. Eso ya lo hemos hecho y se pudo lograr un buen trabajo. Hoy termina siendo un pro ducto caro por la escala, pero que yo creo que en breve eso se va a ir simplificando y se va a ir adoptando de otra manera.

Después tenemos la robótica puesta en lo terrestre, obviamente más visible y más fuerte para los productores y los contratis tas, es donde podemos ver robots chicos, medianos y grandes para distintas escalas de producción.

» ¿Qué es lo que ya podemos ver en el campo, en acción?

Dentro del mundo de la innovación también está la maquinaria actual robotizada y auto matizada, hoy una cosechadora automati zada y robotizada prácticamente se maneja sola, se asiste por una persona, se autorre gula y hacen todo prácticamente perfecto; eso va generando una inteligencia que se va cargando a esos softwares y permiten una mejora continua. Hay acciones que

15 HA Protagonistas del cambio

ningún ser humano puede realizar y que los robots de hace cinco años tampoco lo po dían hacer y hoy sí lo realizan. Al igual que los cambios de regulación de la velocidad de avance de la máquina (hoy funcionan mucho mejor) con lo cual creemos que ese va a ser parte del futuro.

» ¿Crees que esto va a traer cambios en los planteos agrícolas?

Creo que nos iremos llevando por otro Esquema Agrario de producción agrícola, muy diferente al actual. Creo que todos los esquemas de robóticas van a estar disponi bles, cada uno va a usar el que más le con venga o el que quiera. Países que no tienen organismos genéticamente modificados van a ir a una tendencia de robot más de control mecánico que de control químico.

» ¿Qué rol juegan los productos biológicos en el avance de la agricultura?

Los productos biológicos creo que serán el cambio real del mercado. Hay productos biológicos que son hechos con bacterias extremófilas, productos que aplicados con un robot sería de un resultado espectacular.

» Al igual que los sistemas intensivos en Alemania, Méndez destaca la llegada de los robots de ordeñe al tambo que mejoran los niveles de eficiencia y logran una producción cada vez más sostenible

La robótica en la ganadería ya es necesaria por muchas cosas, por un lado, no se con sigue gente para trabajar; y por otro lado, el nivel de capacitación y de compromiso que tiene que tener esa persona es complejo de encontrar. Los robots - al hacer movi mientos repetitivos - logran que los mismos animales se acostumbren a ellos y no al ser humano. Así producen más están más tranquilos.

» ¿Cómo está respaldando la digitalización y la trazabilidad el seguimiento del proceso y la certificación en la producción de alimentos?

El seguimiento en cuanto a digitalización es lo que permite tener la trazabilidad y saber en dónde se deben corregir algunos puntos que haya que corregir. Esto además permi te la entrada a otros mercados. El manejo de la microvariabilidad suelo - creo que es para lo que vienen estos robots- en algún momento se va a concretar mediante los algoritmos. Hace años que en Argentina las AgTech invierten e innovan revolucio nando el sistema agropecuario. El futuro se encuentra en ser más eficientes en cada eslabón de la cadena con la asistencia de soluciones digitales.

» ¿Cuál es la importancia de crear ecosistemas dinámicos, abiertos y colaborativos?

En Argentina estamos avanzando bastante rápido porque estamos logrando que se integren distintas tecnologías en platafor mas y así digitalizar el agro.Hoy los satélites solucionan gran parte de ese paso, no transmiten video pero sí datos. Después empieza la trazabilidad del proceso, eso es la vidriera de lo que se está produciendo. Hoy haciendo ese proceso muchos están duplicando el valor de su producto.

» ¿Cómo deben ser diseñadas estas plataformas interactivas AgTech para que sean simples en el momento de su uso?

El sistema de aplicaciones de startups y plataformas AgTech debe ser abierto y po derse integrar, hoy todos los monitores se comunican en una nube y uno baja el dato que necesita. Lo que antes teníamos en un disquete, hoy lo tenemos en tiempo real.

Ese proceso de hacer fácil lo complicado, hace que la gente lo use; lo mismo sucede con las AgTech, todos pueden entender el funcionamiento y las tomas de decisiones, es ahí donde se simplifica y se empiezan a adoptar las tecnologías

» ¿Las AgTech buscan posicionar a la Argentina como un referente mundial en el campo de la agrotecnología y así exportar conocimientos?

En Córdoba hay empresas que tienen 700 empleados tecnológicos. Ya se exportaron más de 2.000 millones de dólares en lo referido a softwares y algo de tecnología, se prevé para el año que viene 10.000 millones de dólares, es decir, estaríamos quintupli cando el valor en un año. Esto quiere decir que quizá en cinco años estemos supe rando esa venta y eso le quitaría presión al mercado de los granos.

Gracias Andrés!

16 Protagonistas del cambio HA

“Países que no tienen organismos genéticamente modificados van a ir a una tendencia de robot más de control mecánico que de control químico.”

¿Qué opinan los usuarios del análisis de suelo?

Por: Amancay Herrera y Carina Rosa Álvarez

18 Investigación HA

» La importancia y objetivo del trabajo

El análisis de suelo es una tecnología de bajo costo que colabora en el diagnóstico nutricional de los suelos y ayuda a para tomar decisiones de manejo de alto nivel de inversión. Sin embargo, aún es baja la adopción de esta herramienta en nuestro país.

Las causas de la baja adopción son multi factoriales y variadas. A pesar de ello, hay evidencia de las limitaciones nutricionales para el normal crecimiento y producción de cultivos. El análisis de suelo, sumado al correspondiente diagnóstico y plan nu tricional, es el primer paso, no único, para comenzar a medir, conocer la situación de los lotes, y evaluarlo a través del tiem po. El objetivo de este trabajo fue generar información para delinear estrategias que conduzcan a una mayor adopción y/o retención del uso del análisis de suelo.

» Alcances de la encuesta

Se utilizó el análisis de las encuestas de Satisfacción al Cliente realizadas en forma anual por el Laboratorio SUELOFERTILR (Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda, ACA), de la localidad de Per gamino desde el año 2009 hasta el año 2019. Del año 2009 al 2014 se realizaron en promedio 105 encuestas por año y en el período 2015 al 2018 un promedio 41 encuestas anuales. Para la encuesta del año 2019 se reelaboraron y agregaron preguntas siendo 58 el número de res puestas relevadas. El total de encuestas del período 2009-2019 fue de 855. Los usuarios que contestaron pertenecen a localidades muy variadas de la zona in fluencia de la región pampeana.

» Las preguntas y sus respuestas

¿Cuál es el mejor medio para difundir la importancia del análisis de suelo?

Para la difusión de la importancia de realizar análisis de suelos, los usuarios y potenciales usuarios prefieren de formas directas de difusión como las exposicio nes a campo y charlas, y también prefie ren por recomendación (72%) en com paración con publicidad en sus diversos formatos.

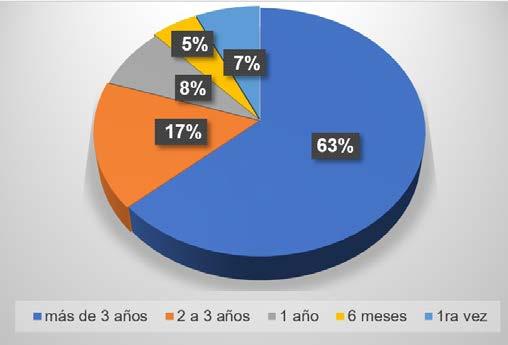

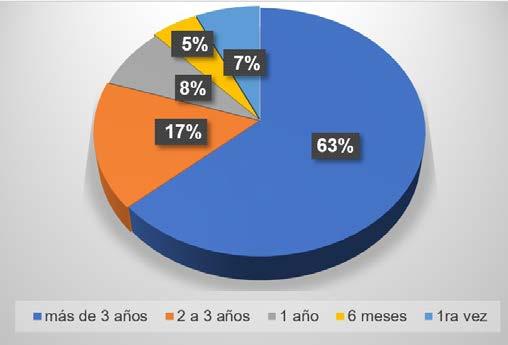

¿Cuánto hace que utiliza el servicio?

La suma de usuarios de más de 3 años y entre 2 a 3 años, representó el 80% de respuestas, indicando que la práctica del análisis de suelo se transforma en un “hábito” (Figura 1). El bajo coeficiente de variación de los usuarios de más de 3 años permite inferir, que han comprobado la utilidad del análisis de suelo, y por ello, repiten el servicio. A su vez, se destaca el alto coeficiente de variación de los usua rios de antigüedad de 1 año y 6 meses,

� Figura 1. ¿Cuánto hace que utiliza el servicio? Antigüedad del cliente: porcentaje de res puestas sobre número total de respuestas acerca del periodo de tiempo que el usuario utiliza los servicios del laboratorio, desde el año 2009 al 2018, n:774. Referencias: Más de 3 años: que utiliza servicio de análisis de suelo; 2 a 3 años: que utiliza el servicio de análisis de suelo; 1 año: que utiliza en análisis de suelo; 6 meses: que utiliza el análisis de suelo; 1ra vez: es la primera vez que utiliza el análisis de suelo.

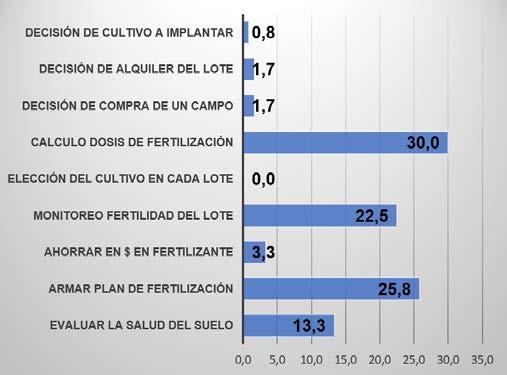

� Figura 2. ¿Cuál es el objetivo de realizar del Análisis de Suelo? Objetivo del Análisis de suelo, n=120. Año 2019.

19 HA Investigación

En relación con la frecuencia con que realiza análisis de suelos, el 32% usuarios respondió una vez al año, seguido del 29% que respondió cada 6 meses.

� Figura 3. ¿Cómo les resulta en Nivel de dificultad la interpretación del análisis de suelo? Nivel de dificultad en la interpretación del análisis de suelo, n=58. Año 2019.

relacionados a aquellas personas que realizan análisis de suelo ocasionalmente. Se deben incluir en la planificación de acción de los laboratorios, estrategias de retención direccionadas a estos usuarios fluctuantes con el objetivo que encuen tren la utilidad y se conviertan en usua rios fieles en el futuro. Los usuarios más antiguos podrían contribuir a mostrar las ventajas de su utilización.

¿Con qué frecuencia realiza análisis de suelo?

En relación con la frecuencia con que realiza análisis de suelos, el 32% usuarios respondió una vez al año, seguido del 29% que respondió cada 6 meses. Esto coincide con los muestreos para cultivos anuales, como maíz, soja de primera, girasol, y dobles cultivos como trigo- ce bada /soja de segunda. Esta información puede utilizarse para reforzar exposicio nes, publicidad, información, etc. cercana a estas fechas claves.

¿Cuán importante es cada aspecto del servicio del laboratorio?

� Figura 4. ¿Cómo les resulta en Nivel de dificultad de elaboración de una recomendación de fertilización? Nivel de dificultad en la elaboración de una recomendación de fertilización, n=58. Año 2019.

Los aspectos inherentes a la calidad del servicio y la exactitud y precisión en los análisis de suelo fueron los más relevan tes para los usuarios, ameritando, entre varias acciones, la participación y difusión de los resultados satisfactorios obtenidos en las rondas PROINSA (Programa de Inter laboratorios para suelos agropecua rios) *. Otro ítem altamente valorado es la atención de reclamos, remarcando la necesidad de personal experto en esta área en los laboratorios: atención y ade cuada respuesta a las variadas consultas, inquietudes y reclamos. El ítem plazo de entrega de resultados también se encuentra entre los más destacados, lo cual justifica el esfuerzo en eficientizar los procedimientos, mejorarlos, cumplir con los planes de mantenimiento y calibración de los equipos, compra de insumos por adelantado, adecuada capacidad de per sonal, en cantidad y entrenamiento.

¿Cuál es el objetivo de realizar del Análisis de Suelo y qué lo motiva hacerlo? ¿Quién realiza el muestreo?

Los objetivos principales de realizar análisis de suelo fueron todos relaciona dos con el diagnóstico de la fertilidad y la fertilización (Figura 2). Asimismo, las motivaciones principales y finalidades de este son maximizar la producción y realizar el cálculo de una correcta dosis

20 Investigación HA

de fertilizante (90 %). Ambas situaciones relacionadas con una correcta interpreta ción y elaboración del plan de fertilización. Reforzar la utilidad del análisis de suelo para estos objetivos es fundamental para que el usuario repita el servicio. El desafío es adicionar el aspecto ambiental que puede aportar el análisis de suelo. Elabo rar, por ejemplo, proyectos de medición de evolución del carbono orgánico de los lotes, agregando valor al análisis de suelo, o bien mediciones que permitan una va loración más integral de la calidad de los suelos.

El 72% de las personas que realizan el muestreo son ingenieros y/o servicios contratados, sin embargo, el 63,7% desconfía de esta etapa, siendo el se gundo factor en orden de desconfianza. Son necesarios instructivos de muestreo claros y especializados por tipo de mues treo: diagnóstico químico, en secano, en regantes, situaciones de salinidad, sodici dad, análisis físico, etc. Se puede evaluar realizar videos. El muestreo ambientando puede colaborar con un muestreo más seguro.

¿Cómo les resulta en Nivel de dificultad la interpretación del análisis de suelo y la elaboración de una recomendación de fertilización? ¿Cuál es la etapa del análisis de suelo que le genera más confianza?

La interpretación de los resultados del laboratorio y armar un plan de fertilización parecería no presentar mayores limitan tes, ya que los usuarios, respondieron “fá cil” y “muy fácil” en las preguntas (Figuras 3 y 4). Sin embargo, cuando se preguntó indirectamente acerca de la confianza que tienen en cada etapa, la más vulnerable resultó “armar recomendación de fertili zación”. Se infiere, según esta pregunta indirecta, que existe una cierta dificultad y/o desconfianza, en los usuarios del aná lisis de suelo encuestados, para elaborar

Es un Programa de Interlaboratorios para suelos agropecuarios, que tiene la finalidad de determinar el desem peño de cada laboratorio participante mediante la comparación de sus re sultados con los de todos los demás participantes.

Con este fin se distribuye una misma muestra de suelo: "ítem de ensayo" a todos los laboratorios participantes y se realiza una evaluación estadística de los resultados que ellos emiten. Los ensayos de laboratorios utilizarán como protocolo técnico las Normas IRAMSAGPyA.

La participación en estos ensayos de

el plan de recomendación de fertilización. Los servicios del análisis de suelo y/o los asesores deben acompañar a las etapas más vulnerables del proceso: el armado del plan de fertilización y, el muestreo de suelo.

» Conclusiones

El reto es aumentar la producción y, para lelamente, favorecer la reducción del im pacto ambiental. El aumento de produc ción no puede basarse únicamente en la expansión de la superficie, ya que resulta en pérdidas de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero y exposición de tierras frágiles a procesos erosivos (Andrade, 2016). El aumento de la pro ducción debe centrarse en tecnologías de procesos y de conocimiento que permitan revertir la degradación de suelos, la con taminación química y hacer un uso más racional de los recursos e insumos. De la misma manera, para determinar las nece

aptitud por comparaciones interlabora torios:

• Refuerza el interés de los laboratorios en el aseguramiento de la calidad de sus resultados

• Sienta las bases para la toma de acciones correctivas cuando los re sultados no alcanzan los niveles de aceptación requeridos.

• Provee a los laboratorios participan tes de un mecanismo para evaluar y demostrar a sus clientes o a los orga nismos de acreditación u otra tercera parte la competencia técnica y con fianza en los resultados que producen.

sidades de fertilización, primero es nece sario conocer la aptitud agrícola del suelo, conocer las limitantes y clasificarlos según su destino productivo, su potencialidad, y los requerimientos de manejo para su uso (Alvarez et al., 2015). Definida la aptitud del suelo, el análisis de suelo es una he rramienta inicial y base para el armado de un correcto diagnóstico.

El desafío modesto, pero estratégico para los laboratorios, es reducir la incertidum bre al momento de armar un plan de re comendación, desembocando en conse cuencias “sinérgicas” para el usuario del análisis de suelo y el ambiente. Al mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes, se incrementa la rentabilidad del cultivo, el beneficio económico para el productor, colaborando, simultáneamente, con el cuidado del medio ambiente.

Bibliografía disponible en www.horizonteadigital.com

Investigación HA

PROINSA. Programa de Interlaboratorios para suelos agropecuarios

¿Por qué tan pocas personas dicen ‘amo mi trabajo’?

El mundo es más amplio que la mera jornada laboral y sus obligaciones.

Por: Ing. Agr. Diego Hernán Ruggiero Director Asociado & Business Coach en ActionCOACH Global

» Confianza

La interacción social históricamente ha sido clave en el desarrollo humano. Dedi car tiempo a socializar, a conocer perso nas fuera del ámbito laboral y sus tópicos, es indispensable para desarrollar vínculos y confianza. El individuo vive entre necesi dades exclusivamente propias y otras que están vinculadas con su entorno social.

“Repito que el grupo no es tonto. La gente siempre tiene el poder”

Es importante trazar metas y objetivos que sean visibles, concretos, que no dejen resquicio a la ambigüedad. La persona que puede ver claramente a dónde debe llegar, qué debe conseguir, tiene una ventaja importante para conseguirlo. Generar un entorno de colaboración y de confianza ayuda a la consecución de logros.

Un individuo que vive en estas circunstan cias tiene bajo nivel de estrés, sentimientos de realización profesional y personal. Ade más, una persona en estas circunstancias tiende a ocuparse más de ayudar a otros, confía en ellos, a pesar de conocerlos poco o desconocerlos.

“Ya no nos vemos unos a otros como personas; ahora somos clientes, accionis

tas, empleados, avatares, perfiles online, nombres en una pantalla, direcciones de correo electrónico y gastos a los que se guir la pista”

Una persona que labora en ambientes adversos difícilmente piensa en ayudar a los demás, en contribuir al desarrollo de la empresa. De esta manera inicia una diná mica negativa que distancia al individuo del grupo y al revés.

No hay colaboración, no hay unidad ni compromiso. Solo hay egoísmo.

» Carácter y liderazgo

La “abundancia destructiva” es el resulta do de dar mayor importancia a la conse cución de metas que a la protección de las personas involucradas en el tema. Esto su cede cuando los seres humanos, cegados por los resultados, olvidan qué era lo que los entusiasmaba en primer lugar.

“El liderazgo, el verdadero liderazgo, no es el baluarte de quienes se sientan en lo más alto. Es la responsabilidad de cualquiera que forme parte del grupo”

La identificación con una tribu, cultura u organización implica la adopción de sus valores, historia, creencias, tradiciones y símbolos. Un individuo se define a través

de la cultura en la que se reconoce. Un empleado que se sabe parte una empresa porta pública y orgullosamente símbolos de esta. Por todo esto es importante pro curar la identidad de los empleados, antes que los resultados y la productividad.

Una empresa de gran carácter genera un ambiente en el que los trabajadores se saben protegidos por sus superiores y todos saben que sus similares también los respaldarán en cualquier situación. La de bilidad de carácter empresarial ocasiona que cada trabajador sienta que depende de sí mismo para avanzar y que debe cuidar al mismo tiempo su espalda. Es importante fortalecer el carácter porque gracias a él es posible afianzar una organi zación, a pesar de que los resultados sean variantes.

El líder es quien marca la cultura de una organización. Es importante saber condu cir un negocio, pero lo es más la calidad del ambiente y de los vínculos entre los empleados. Por ello, un líder no debe pen sar en su éxito, poder o riqueza, esto solo lo lleva a convertirse en tirano. Un buen líder delega responsabilidades para otorgar poder de decisión, comparte lo que sabe, pregunta para aprender y vincula personas que pueden ayudarse a ser mejores. Ser un buen líder es una característica que tiene que ver con confianza, que implica responsabilidad, honestidad e integridad.

Un auténtico liderazgo procura que los vín culos entre las personas sean verdaderos. Para lograr esta meta, es indispensable que las personas digan lo que es necesa rio decir, lo que necesita escuchar el líder o su compañero de al lado. Sobre esta base es posible sembrar lealtad y confianza, carácter. La integridad es clave porque implica sinceridad, honestidad cuando no se está de acuerdo o cuando se ha come tido un error. La integridad es el cimiento de una organización. Los directivos que tienen su mirada sólo en el valor de las acciones de la organización, difícilmente podrán inspirar algo en los trabajadores. Los resultados inmediatos y un sano am biente laboral no van de la mano. Podría decirse que el buen liderazgo se parece al ejercicio, en cuanto a que las mejoras que trae consigo son visibles en el mediano y largo plazo.

Entrá en ¨Action¨ no dejes que te pase a vos en tu empresa.

24

25 PARA UN PRODUCTOR LÍDER, UNA NUTRICIÓN SUPERIOR. N Nitrógeno S Azufre Zn Zinc P Fósforo ® ® Dis tribuidores Oficiales en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas | Bunge Argentina S.A. Visitá: www.es.microessentials.com © 2022. Producto elaborado por The Mosaic Company Todos los derechos reservados. MicroEssentials y FUSION son marcas registradas de The Mosaic Company

La gruesa con más dudas que certezas

Por: Sebastian Salvaro - Co founder y Director de AZ Group

El mercado internacional desde los fundamentos sigue sólido, aunque las variables macroeconómicas siguen presionando las cotizaciones de maíz y soja. En Argentina la falta de precipitaciones está provocando retrasos en las siembras y dudas sobre el área total de los granos.

Desdecomienzos de la campaña 2022/23 los problemas climáticos y las variables macroeconómicas se en cuentran generando volatilidad en el mercado tanto internacional como local. Desde el plano económico, el fortalecimiento del dólar frente a la canasta de monedas, como consecuen cia de la suba de tasa de interés de referencia de la FED, presiona las cotizaciones de los granos. Sin embargo, la estimación de una posible caída en la producción de Estados Unidos tanto de soja como de maíz; con una relación stock/consumo en ambos cultivos por debajo del 10%, se encuentra generando sostén de precios. A esto se le suma la guerra entre Rusia y Ucrania que sigue provocando subas de precios asociados a la incertidumbre sobre la oferta a nivel mundial. Los valores, en Chicago, de los tres cultivos trigo, maíz y soja se ubican dentro de los máximos de los últimos años.

Por su parte, los fondos especulativos continúan en una posición neta compra da tanto en maíz como en soja, luego de alcanzar volúmenes máximos históricos. Al cierre de esta edición, la posición neta comprada de maíz se ubicaba en 34,5 mill. de t y 13,8 mill. de t en soja.

Con respecto a Sudamérica, se estima un crecimiento en el área de maíz y soja en Brasil, para la campaña 2022/23. En el caso de soja, la superficie pasaría de 41,4 a 42,9 mill. de

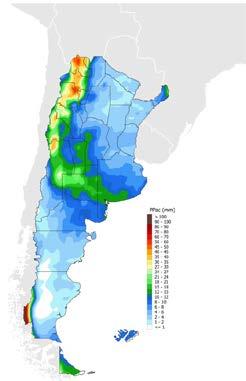

� Posición neta de las fondos especulativos, en Chicago

ha y en maíz de 21,59 a 22,4 mill. de ha. La producción de la oleaginosa se estima récord en 152 mill. de t. Esto dependerá de cómo se desarrolle el cultivo, con un interrogante en la región sur del país por pronósticos de meno res precipitaciones al promedio. Dicha región aporta entre 15-20% del total del país.

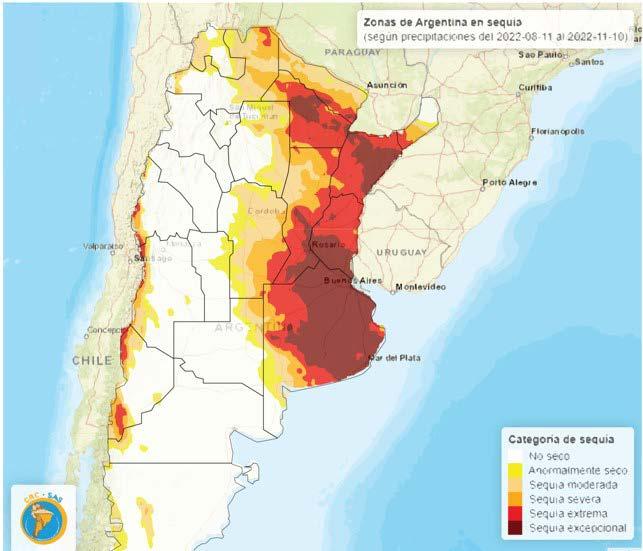

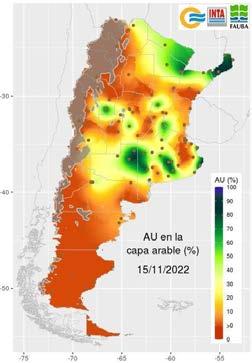

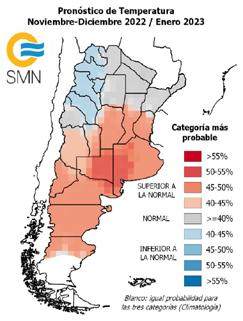

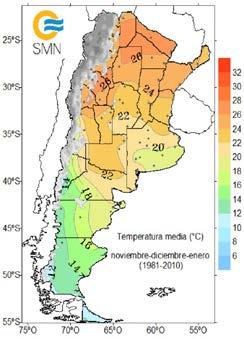

En Argentina la falta de precipitaciones se encuentra condicionando los avances de siembra de la gruesa. En el caso del maíz, el 23% del área se encontraba implantada según datos del Ministerio de Agricultura, al cierre de esta edición. Muy por debajo del 40% de igual fecha del año anterior. Esto supone una caída en la superficie total con maíz temprano, que en general, se ubica en torno al 35% de la superficie total con el cereal. Esto provocará mayor oferta sobre los meses pasada la cosecha de soja, asociado a un mayor volumen de siembra de fechas tardías.

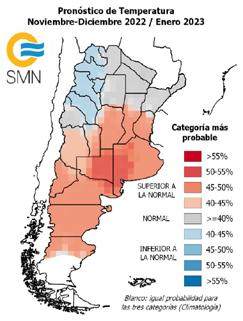

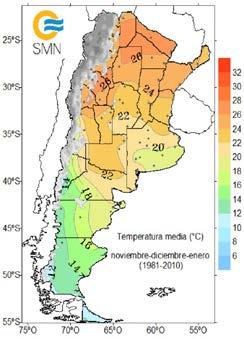

En el caso de soja también las siembras pre sentan un retraso frente al histórico. Según datos publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario, al 5 de noviembre el área implantada de la región núcleo alcanzaba al 5% cuando históricamente este porcentaje asciende al 45%. Esto es consecuencia de la falta de precipitaciones. A eso se le suma que los pronósticos de mediano y largo plazo no son alentadores, con una niña presente hasta entrado el mes de febrero.

� Avance de siembra de maíz en Argentina

El principal interrogante de cara a la cose cha de la gruesa es con cuánto volumen va a contar el productor. No sólo por los retrasos de siembra ya mencionados sino también por la expectativa de rendimiento que podría tener si sigue acentuando las menores precipitaciones en la principal zona productiva de Argentina.

En cuanto a los precios, la menor expectativa de oferta a nivel local y la firmeza desde los precios internacionales generan que los pre cios futuros tanto de soja como de maíz continúen por encima de los promedios. A pesar de esto, los productores no se en cuentran con un gran porcentaje de com promisos de cara a la cosecha gruesa. Claramente, esto es consecuencia, prin cipalmente, de la incertidumbre productiva.

Si bien venimos de campañas con precios altos y rendimientos promedios, hoy la per spectiva nos obliga a analizar más de cerca las necesidades de la empresa y los mov imientos, como toda partida de ajedrez. Nadie quiere quedar en jaque mate.

Fuente: AZ Group sobre la base de CFTC.

Fuente: AZ Group sobre la base MAGyP.

Por último, se vuelve a instalar para el mer cado de Soja disponible local la idea de que el gobierno para poder nuevamente bajarle las tensiones al frente cambiario, poder realizar un nuevo capítulo a un tipo de cambio diferencial por un tiempo acotado. Desde AZ hemos realizado varios focus group para poder entender cuál sería la idea del productor para avanzar en ventas y los resultados no han dejado nada en claro como sí lo fue en septiembre. Antes la respuesta directa fue, “vendemos si se acorta la brecha cambiaria” y se logró una venta récord para ese mes, pero ahora entran otros factores, como por ejemplo si van a seguir discriminados aquellos empresarios que tienen soja o hayan tomado el beneficio a fin de luego poder tomar finan ciamiento, si pierden libertad de acción para por ejemplo comprar usd MEP u algún otro factor. En conclusión, dentro del gran gris, el beneficio debería ser sustancialmente mayor al capítulo I del Dólar Soja.

28

“Hay que volver a pensar en escalas temporales y espaciales”

FERNANDO

García

Fernando García es Profesor de Fertilidad de Suelos y Nutrición de Cultivos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Fue Director Regional del programa América Latina-Cono Sur del IPNI. Charlamos con él en las oficinas de Fertilizar Asociación Civil. Una mirada sobre la realidad argentina y en relación a otros países productores, nos deja la siguiente inquietud, ¿qué tan bien cuidamos nuestro suelo?

Por: Juan Carlos Grasa

» Fernando, ¿cómo ves la evolución de los fertilizantes en Argentina?

La aparición de tecnologías con gran oferta del sector científico y tecnológico, sumado a una industria que da la posibilidad de tener productos distintos –siempre dentro de los 4 requisitos: fuente-dosis –momento y forma- cuando se le suma la oferta de servicios y de productos, vemos que se ha ampliado mucho. Lo que uno ve de relevante en los últimos años es justamen te ese crecimiento, que incluye por supuesto a los biológicos y a los bioestimulantes.

» ¿Respecto a los suelos, se ve reflejado ese crecimiento?

En cuanto a los suelos, en general y lamentablemente, seguimos en deuda no solo en cuanto al desbalance nutricional sino también en cuanto al manejo de los suelos en general –la erosión sigue siendo un proble ma muy grave a nivel mundial y en Argentina también lo es-

La relación de los últimos años de menos soja y más maíz y trigo, mejoró la situación; la SD ayuda, pero no puede solucionar todo. La rotación y las medidas de conservación de suelos colaboran en mitigar la erosión. Hoy la agricultura se expandió a zonas más marginales, y allí la aplicación del Nitrógeno y el Fos foro son fundamentales, si bien son suelos con poca historia de agricultura.

Nos preocupa la diversificación de las rotaciones, en eso ayudaron mucho los CC y C de servicio, pero tampoco debemos solo apoyarnos en esto, no hay bala de plata, son sistemas cada día más complejos con un escenario cada día más móvil.

» ¿Crees que a la fertilización le pasó lo que a las malezas?

De alguna manera sí, la realidad es que deberíamos haber tenido planes siempre, pero escaló la simplifi cación. Hoy hay que aprovechar la disposición de un CC para mejorar la condición del suelo, tal vez nutrir más ese CC porque es el que va a dejar en una forma orgánica el nutriente que va a tomar el cultivo siguien te. Por ejemplo, en Bolivia estamos fertilizando la cobertura y no el cultivo, y esto es de lo que se trata la complejizacion, nos da oportunidades y genera desafíos.

» ¿Ves a la industria de los fertilizantes preparada para afrontar la coyuntura?

La industria creció mucho, hay mucha oferta de pro ductos, el punto es que quedan herramientas sin utili zar, por ejemplo, los Muestreos. ¿Cómo se enfrenta la seca desde el punto de vista de la nutrición? Hoy, hay que hacer diagnóstico y la herramienta principal es el análisis de suelo. Debemos saber cómo está nuestro suelo, cuál es la oferta –fosforo, potasio y zinc dependen mucho de la oferta-, cuál la deman da – nitrógeno y azufre son muy dependiente de la demanda- La realidad es que no logramos que esta herramienta se la utilice con frecuencia.

» Quizá sea más un tema cultural que de disponibilidad para el productor. Lo novedoso no debe eclipsar lo importante

Si bien hay muchas herramientas disponibles, la realidad es que falta nivel de adopción. Agradezco a Fertilizar Asociación Civil que haya destinado plata y tiempo a cosas importantes y no solo a lo urgente. No debemos dejar de hacer lo básico, una vez que implementamos eso vamos a captar el valor de las AgTech y de las herramientas disponibles.

El escenario es muy cambiante y complejo, arranca mos este año con la noticia de que los fertilizantes eran caros, a mitad de camino no había stock, pasado

29

Mano a Mano

el medio año y la noticia era que no había llovido…es decir, muchas aristas para un mismo productor.

» ¿Por qué crees que en nuestro país se falla a la hora de medir? Pienso si no será que el productor sabe que el número no le va a dar bien y prefiere entonces evitar hacerlo

Argentina de a poco va mejorando, pero pensemos que Brasil muestrea el 60% de los suelos, nosotros menos de la mitad. Quizá falten más Fertilab o más Tecnoagro para que exista más disponibilidad cerca del productor. El tema es la variabilidad que hay dentro del lote. Asignar un recur so que es caro –se invierte mucho en un fertilizante- debe ir al lugar del lote donde se lo necesita. En muchos casos pasaba que la fertilización variable no fertilizaba mal, sino que lo hacía con una distribución que no era eficiente.

Hay países que tienen balance de nu trientes positivo. El de EEUU ya no es tan positivo como antes, pero han dejado un legado de contaminación que va a durar unos cuantos años; China hizo un cap en el uso de fertilizantes, es decir, no pueden usar más de lo que usaron hasta el 2020.

» ¿Cómo está Argentina en cuanto a la curva de adopción?

La curva de Kuznets se aplica en la situa ción actual de Argentina, se adopta una tecnología masivamente, por ejemplo, el caso del potasio, tiene baja eficiencia; cuando se empiezan a poner restricciones o se le agrega ciencia y tecnología, cada vez se hace más eficiente.

Entonces, China está debajo de todo, EEUU y Francia están arriba (ya hicieron el desastre); donde estamos nosotros? Con ganas de hacerlo…Otra cuestión, qué pasa cuando al fertilizante lo perciben ba rato? No hacen análisis de suelo y aplican más, eso es lo que sucedió, por ejemplo, en EEUU.

» Sabemos que en nuestro país hay mucho campo arrendado, ¿ves alguna diferencia entre el arrendado y el propio?

El arrendado tiene un tratamiento excesi vamente defensivo lo que implica que le recorta todo lo que puede, es demasiado prudente en cuanto a la inversión, no arriesga. Los campos propios le dan mu cha importancia al balance del suelo.

Las nuevas generaciones vinieron con otro chip, es una generación que nació con la SD, el planteo soja-soja, tranquilidad en sistema simplista; los de ahora se encuen tran con el desafío de malezas resistentes – trajo la ventaja de volver a pensar en el sistema- y la nutrición dentro del sistema. Sumado a esto, la biotecnología aporta una herramienta muy eficaz a la hora de planificar campañas. Una de las cosas que deberíamos hacer con la nutrición, es dejar de pensar en cultivo por cultivo, hay que volver a pensar en escalas temporales y espaciales

Lo que se hace con un lote hoy, impacta varios años después, entonces la escala

temporal varía. Se nutre un sistema no solo un cultivo. Sumado a esto, lo que se hace en un lote impacta en el de al lado, porque integras una cuenca.

» En un país cortoplacista como el nuestro, no debe ser fácil cambiar el paradigma

Sí, porque además al que arrenda no le va a importar demasiado porque no sabe hasta cuándo va a tener ese lote dispo nible, pero hay que pensar en todos los recursos y los insumos. Si el de al lado de mi lote no controla, probablemente voy a sufrir también yo las consecuencias.

Nutrir significa ser más eficiente en el uso de la tierra, en el uso del agua y en la in versión del hibrido de semillas, para lograr eficiencia y efectividad.

Gracias Fernando!

Mano a mano HA

La curva de Kuznets es una representación gráfica de una hipótesis planteada por Simon Kuznets (de la hipótesis de Kuznets) consis tente en que, los países pobres serían, en un principio, igualitarios; sin embargo, a medida que se van desarrollando, el ingreso se concentra y la distribución del ingreso empeora.

Tu búsqueda por superarte. El origen de una nueva experiencia en semillas.

Conocé nuestros productos en www.neogensemillas.com

Unidos desde el origen

IFTY

TACONE NDO

Herederas:

¿casos aislados, bichos raros, o unas bendecidas?

El mes pasado habíamos comentado que, en el marco de Día de la Mujer Rural, El Instituto Nacional de Es tadística y Censos (INDEC) presentó un dosier estadístico cuyo principal objetivo es ampliar la información obtenida en el Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18). Y como de ese análisis surgió que 43.108 explotaciones agropecuarias están gestionadas por mujeres yo me quede pensando… ¿Cómo fue que esas mujeres llegaron a liderar sus estableci mientos? El 80% de ellas son dueñas de la tierra que gestionan. ¿Cómo obtuvieron la propiedad de la tierra? Y si el 52% de ellas pertenece al rango etario de 40 a 64 años, supondremos que nacieron en una generación donde los sesgos de género estaban todavía muy arraigados ¿Con qué obstáculos se encontraron en el ca mino?

Todo ese pensamiento me llevó a enten der que desarrollo rural, propiedad y gé nero están estrechamente relacionados.

nunca sean titulares de las tierras, gozan do únicamente de su uso mediante su relación con el padre, esposo, hermano o cuñado. En nuestro país no existen restricciones formales ni consuetudinarias que impidan a una mujer acceder a la tierra que por derecho le corresponde o adquirirla en el mercado si así lo desea. Pero entonces, ¿Por qué sólo el 20% de los Establecimientos Agropecuarios (EAP) organizados bajo el tipo jurídico de perso na humana, están en propiedad de muje res? ¿Qué está pasando con las herede ras? ¿Y qué incidencia tiene este hecho en el desarrollo económico sostenible?

» Recurso relevante

El concepto de Desarrollo Rural surge en la década de los 70´ como un campo independiente del desarrollo económico. Se configura no sólo como una disciplina académica sino como una línea de inves tigación y como fuente de generación de políticas estratégicas específicas para el medio rural.

Por Cecilia Vignau Licenciada en Administración Agropecuaria

Desde que aparecieron las primeras explotaciones agrícolas, la tierra es con siderada como determinante del estatus social, fuente de poder y de riqueza. La tierra, es base para la vivienda, la pro ducción de alimentos y el progreso de actividades económicas. Adquiere ade más, gran relevancia cultural y religiosa en algunas regiones y más de una guerra se ha librado en su nombre. En gran parte del mundo, el mecanismo de acceso a la tierra más frecuente para las mujeres se da a través de relaciones de parentesco. Pero la preferencia por los hombres en la herencia y el privilegio masculino en el matrimonio hacen que estas mujeres

En muchos países se considera aún que el desarrollo rural está exclusivamente ligado a los problemas de las áreas mar ginales y de la producción campesina de subsistencia. Sin embargo, una visión más amplia del modelo pondrá además énfasis en la infraestructura, la provisión y adecuación de servicios, el papel de las ciudades intermedias, la complementarie dad entre actividades agrícolas y no agrí colas, contemplando el rol de los diferen tes actores de la cadena agroalimentaria y el Estado. Entonces el desarrollo rural puede ser entendido como una tendencia hacia la modernización y mejora de las

32

TACO

NEANDO

condiciones de vida, que incluye no solo a los productores agropecuarios sino al conjunto de la población que reside y trabaja en el ámbito rural. Este proceso genera, teóricamente mayores oportuni dades de trabajo e ingreso en las zonas rurales, por lo cual se reducen o eliminan las condiciones de pobreza.

Y como sin igualdad de oportunidades no hay desarrollo, el enfoque de género debe permear a todas las actividades vincula das a las políticas públicas para el desa rrollo rural. En el año 1979, la ONU apro bó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en el Art 14 expre sa: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales a fin de asegurar su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios” Y dentro de esos beneficios, el uso de la tierra y el acceso a los recursos es de gran relevancia.

» Herederas

En Argentina, el mayor volumen de tierras se encuentra en posesión de particulares. El acceso de mujeres y varones a la tierra en nuestro país está canalizado en gran medida por la herencia familiar. Las dispo siciones legales que regulan la herencia, surgidas del derecho colonial español y validadas en nuestra Constitución, son netamente igualitaristas en lo que res pecta a la sucesión. ¿Por qué entonces es tan evidente, en el escenario rural ar gentino, el proceso de concentración de la tierra por vía masculina?. Estas 35 mil productoras, que son dueñas de la tierra que gerencian… ¿Son casos aislados, bi chos raros, o unas bendecidas? La mayor longevidad de las mujeres hace más fre cuente la existencia de viudas herederas. Pero… ¿Dónde están las hijas herederas? ¿Es que los productores agropecuarios no engendran mujeres? No. Aparente mente lo que aconteció se podría definir como una sucesión controlada por vía intergeneracional masculina en la conduc ción y jefatura de la explotación. Práctica que expulsa selectivamente a las herede ras con mecanismos indirectos pero no por ello menos eficaces.

El patrón de desvinculación por sexo se puede armar de la siguiente manera: Uno de los hijos varones asume el gerencia miento de la explotación, los otros se profesionalizan para acompañar la gestión del padre y hermano o instalan empren dimientos comerciales relacionados en el pueblo cercano. Las hijas en cambio, emigran de la explotación por matrimonio, a estudiar y emplearse en el sector de servicios o para instalar negocios no rela cionados con la actividad agraria. Alguna de ellas usualmente se queda, casada o soltera, para colaborar con la madre. En el caso de que este casada, el esposo se suma a la conducción de la explotación con el resto de los hombres, constituyen

do la familia extendida del productor, con sus mismos derechos. La consecuencia inmediata de este patrón se ve más refle jada en la dirección de la EAP que en la titularidad legal de la tierra que surge más adelante, como una consecuencia de la desvinculación. Es decir, la mujer que es dejada de lado en la toma de decisiones, pierde afinidad con la explotación y cuan do llega el momento de heredar, acepta que los varones de la familia compren su parte. No ve el negocio como parte de su vida y cede sus derechos más por subestimación de sus propias habilidades gerenciales que por desinterés.

» Estatus

La Unidad de Cambio Rural (UCAR) en una publicación del año 2013, identifica como “estatus profesional agrario” al re conocimiento público de las capacidades de gestión de los medios de producción de las personas que desarrollan una actividad agraria. Este reconocimiento, otorgador de derechos económicos entre otros, implica generalmente el acceso a la membresía en las cooperativas, las capacitaciones tecnológicas, el crédito y la representación gremial frente a políticas agropecuarias. Y es tal cual… ¿Cuántas veces hemos escuchado el cuento de la productora que va a comprar una ma quinaria con la chequera en la mano y el vendedor le pregunta que opina su mari do y cuándo va a pasar a firmar? Imagi nemos si en lugar de comprar un tractor, se le ocurre comprar el campo del vecino!

Los sesgos de género contribuyen a legi timar ese estatus en la figura masculina, impactando directamente en un posicio namiento diferencial frente al acceso, uso y control de los factores productivos. La principal brecha de género que se obser va en el caso de las mujeres rurales es la desvinculación entre la propiedad legal de la tierra y la producción. Mujeres titulares de predios cuyo uso no gozan o no con trolan. No reconocer esta situación como un problema constituye una severa limi tante para el desarrollo rural sostenible.

Las actoras rurales se siguen reduciendo a medida que estas propietarias por he rencia abandonan el espacio rural porque ya no aceptan el lugar de subalternas. Y en ese abandono, muchas veces moti vado por factores de desigualdad intrafa miliar, nos estamos perdiendo todos los aportes positivos que las mujeres tienen en la economía. Un modelo de desarrollo agrario debe considerar los costos de las desigualdades de género en el acceso a los recursos productivos más significati vos.

El Censo 2018 nos permitió visualizar el problema. En orden de revertirlo en los próximos 6 años, necesitamos empezar a empoderar jóvenes rurales y ayudarlas a creer en su capacidad de gestión. Darles el estatus de: productora agropecuaria. Que no es poca cosa!.

HA Taconeando

El Campo Digital de las Marcas Agropecuarias

sabes 100% con qué te vas a encontrar, prepárate para tomar decisiones y mover el volante. Utilizando positivamente las métricas y los monitoreos, nos permite reaccionar, modificando el enfoque de la campaña de agromarketing.

Si las marcas agropecuarias se vendan los ojos y tapan sus orejas, es claro que estarán dando mal de comer a sus clientes. ¡¡¡Todo vuelve!!!

nocultivo, el Offline. Ahora, es el tiempo de integrar las herramientas, lograr una buena rotación de estrategias y cosechar clientes todo el año.

Si no sabes cómo sembrar semillas digi tales, busca ayuda, asesórate con profe sionales que hablen el lenguaje del negocio, mirá de frente. En el presente escenario digi tal, no se puede fertilizar a medias.

Ing. Agr. Mariano Larrazabal. Consultor en agromarketing digital y social media - Bialar.

@AgroBialar

del arado a la siembra directa, de regar por inundación al riego por go teo. El Marketing Agropecuario avanza y se transforma. La publicidad digital cambió la forma en que las marcas agropecuarias se comunican con su público objetivo. Los avances del agromarketing con el uso de las herramientas tecnológicas y digitales abren surcos y fertilizan los mensajes del campo.

Pasamos

Uno de los errores más importantes en el que las marcas agropecuarias podrían caer es encerrarse en prejuicios, preconceptos y limitarse a formatos de comunicación añejos.

El productor ha modificado su forma de acceder a la información, analizar y decidir, siendo este mecanismo el principal eje de evolución que la comunicación del agro debe tomar en cuenta. El agricultor ya no escucha ni recibe los mensajes de la misma manera, no podemos insistir con el mismo formato y la básica creatividad de siempre. Tenemos enfrente a un sector con un grado de segmentación amplio que no se queda sentado en el sofá, sino que ahora se expre sa, demanda, conoce su poder y participa en internet. Todas las edades están ahí, no subestimes, infórmate y asómbrate de cómo se han adaptado a lo digital y al social media los agricultores.

Ahora, si el internet de las cosas cambió o modificó al campo, ¿pensabas que la pu blicidad se iba a quedar atrás?

La publicidad tradicional, es conservadora. Sabemos qué alambrado saltar, cómo es el suelo del bajo y nos sentimos a gusto para dos en ese lugar. Sabemos que si sembra mos soja cosecharemos soja. En cambio, en relación con lo digital, también sabemos un montón, pero no conocemos la velocidad o dirección hacia dónde se moverá.

En la comunicación y publicidad digital no

Si de ventajas hablamos, existen muchas. Los mensajes aceleran y van a alta veloci dad, llegando a la tranquera de cada campo, con nombre, apellido y email, por sistema productivo y edad. Los que gestionan el marketing agropecuario deben conocer las reacciones de cada segmento, tendrán que escuchar, analizar sus opiniones y accionar en consecuencia. Lograr hacer una auto crítica para mejorar y rentabilizar tiempo, recursos e inversión y fundamentalmente el contenido, el enfoque del mensaje del producto o servicio. Es la etapa de acercar aguas, de conocer si lo que hacemos gusta o no, empatizar y desarrollar estrategias de cercanía, crear comunidades.

Hay que animarse a sembrar el Online en una tierra que viene produciendo un mo

Las redes están colmadas de competidores, no solo las marcas agrícolas sino el público en general, por lo que, si tu post o tweet no tiene un contenido interesante, estará lixivia do en minutos.

Es importante que nuestro mensaje, tanto como empresa y marca, se dirija al corazón del cliente, que sea lo más natural y coti diano posible con el valor agregado «Más Humano». La mayoría de las veces el cliente recuerda más la experiencia que el mensaje.

Otros cambios e innovaciones vendrán y tenemos que estar atentos. Lo que es se guro, que aquellas marcas que se adapten actúen y den pasos digitales firmes serán las más resilientes a los cambios tecnológicos del futuro y lograrán cosechar «comunidades afines», obteniendo altos rindes.

34

Informe HA

el q u i n cho el q u i n cho

DE HORIZONTE A PERIODISMO A LA CARTA

byNewHolland

En la dulce espera

Por: Sebastián Nini Periodista

cada 15 de mes una pareja cami na a pedir o a dar gracias a una iglesia cercana al seminario metropolitano, para seguir en la lucha, para que no flaqueen sus intentos, para que el tan ansiado sueño llegue con el empujón divino que solo la ma dre de Dios puede darles.

Como

Mientras tanto este martes de noviembre trajo los primeros calores serios e invitaba a prender el aire y acomodarse en la silla para compartir ese espacio tan intimo que desde hace varios años tratamos de compartir con amigos que al final de la noche serán mucho más amigos que dos horas atrás. Algunos temas estarán a flor de piel para la mayoría de nosotros, la realidad del momento, Messi, el mundial, el país y el mundo. Un noviem bre como cualquier otro, donde ya estamos hablando de la Navidad y los precios de los alquileres del verano son una quimera inal canzable.

Como cada quincho las previas forman par te de las expectativas que tenemos todos, invitados y anfitriones. Apenas diez minutos después de las siete de la tarde enciendo el zoom para esperar la presencia de los invita dos.

necesita llevar documento porque lleva el acento. Cordobesa de Córdoba capital, vive hace unos años en Unquillo y actualmente se encuentra en Buenos Aires. Es Licenciada en comunicación y periodista agropecuaria, diri ge una revista que se dedica puntualmente a la frutihorticultura. Viene de familia, abuelos y padres, vinculados a la frutihorticultura. “Toda una vida atravesada por las frutas y verdu ras”, nos dice.

Está en pareja con su socio de la revista y del estudio de comunicación. Jugó al hockey federada hasta los treinta y tres años, se reti ró previo a la pandemia, pero aún disfruta del juego a un nivel más relajado.

Daniel Aprile

Fanático del Tenis de mesa, deporte que en su infancia practicó en Ferro y que hoy juega por todos lados, no le gusta que lo llamen ping-pong como si se hablara de un juego que practicamos previo a un asado con amigos, o un espacio de esparcimiento que comparte su vida con un metegol y un sapo. Remarca que se trata de un deporte federado y olímpico y nos cuenta que la NASA lo ha reconocido como uno de los deportes más completos.

Ana Laura Campetella

Se presenta y casi como dice el potro, no

Está casado con Viviana Valles, periodista como él, a quien conoció en la profesión. Disfruta del aire libre, los deportes y todo aquello que se hace por fuera del trabajo, y

36

Los invitados

dice que allí es donde más productiva está su cabeza. Apasionado de disfrutar del tiempo libre.

Nicolas Gangoni

Nacido y criado en Lobos, como Juan Carlos Grasa, cuarenta y cinco años, ca sado, tiene tres hijos de dieciséis, catorce y diez años. Se casó hace tres años, antes de la pandemia. Juega al golf y se define como un fanatico. Hizo todos los deportes que se le ocurrieron, desde los de equipo hasta el paracaidismo. Juega al golf con su padre y también trata de inculcarlo a sus hijos, entiende que el golf es un espa cio para compartir sin tener el mismo nivel de juego. Empezó a tomar clases cuando desde John Deere comenzaron a vender las maquinas para el mantenimiento de canchas.

Es Licenciado en mecanización agrícola. Su padre tiene una concesionaria de ma quinaria agrícola por este motivo su rela ción familia y trabajo es algo difusa ya que trabaja con todos ellos.

Federico Landgraf

Tiene cuarenta y nueve años, porteño pero correntino por adopción, con cuatro her manos, es Licenciado en administración de empresas y está casado con Mechi desde el año 2007. Es papá de Olivia de catorce años, Vicente de diez y Antonio de ocho. Hace no mucho tiempo se golpeó la espalda al caer del caballo y ese golpe lo llevó a volver a jugar al golf para recuperar se. Actualmente y en muy poco tiempo de haber retomado lo hace con un fanatismo que en su casa les cuesta creer. Con sus hijos disfruta de compartir algo de golf y la propuesta de invierno con el sky.

Fanático del mate y del tereré. Aunque su vínculo con el campo es ganadero por el campo familiar, su trabajo está en lo agrí cola desde CONINAGRO y CASAFE.

¿Cómo

llegas a este quincho?

Una mujer en la cima, así se siente hoy Ana tras haber alcanzado tantos logros personales, en este momento Ana está en Buenos Aires con la presentación de un proyecto muy grande “la fruta en tu escue la” que lo coordina hace ya tiempo.

Una persona mirando al horizonte, para Daniel es un momento de disfrute, de meditación y aprovechamiento de los mo mentos.

El arranque de una carrera, esa imagen a Nicolas Gangoni le da la esperanza de