4 minute read

Gutartig vergrößert

Benigne Prostatahyperplasie – von der Entstehung bis zur chirurgischen Therapie

Jeder Mann und wahrscheinlich jede Frau lernt im Laufe des Lebens mindestens ein Wort Griechisch: Prostata. Auf Deutsch: die Vorsteherdrüse. Sie ist eine Geschlechtsdrüse, welche unterhalb der Blase die Harnröhre umgibt. Das in ihr gebildete Sekret enthält u. a. das prostataspezifische Antigen (PSA), macht ein Drittel des Samenergusses aus und ist vor allem für die Beweglichkeit der Samenzellen und damit für die Fruchtbarkeit des Mannes essenziell. Das ist die ursprüngliche physiologische Funktion der Prostata. Mit zunehmendem Alter geht ihr „schöpferischer Aspekt“ mehr und mehr verloren und sie kann sich gutartig vergrößern (histologisch benigne Prostatahyperplasie, BPH).

Erschwertes Urinieren

Wussten Sie, dass fast jeder dritte Mann ab 65 Jahren wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung Probleme mit dem Wasserlassen hat? Da die Prostata die

Harnröhre unter der Blase umschließt, kann ihr Wachstum zu einer mechanischen Einengung der Harnröhre und Erhöhung des Auslasswiderstandes (benigne Prostataobstruktion, BPO) führen und somit das Urinieren erschweren. Anfänglich versucht die Blase – vergleichbar mit einem Bodybuilder –, durch muskulären Aufbau (Hypertrophie des Musculus detrusor vesicae) den erhöhten Widerstand zu kompensieren. Das erste Zeichen einer Dekompensation der Blase ist eine nicht vollständige Entleerung (sogenannte Restharnbildung). Die Patienten beobachten häufig ein verzögertes, erschwertes oder verlängertes Wasserlassen mit Nachtröpfeln (Entleerungssymptome). Durch die erwähnten Umbauvorgänge in der Blase kommt es auch zu sogenannten Speichersymptomen wie plötzlichem (imperativem) und vermehrtem Harndrang (Pollakisurie), Urinverlust unter Harndrang (Dranginkontinenz) und dem vermehrten nächtlichen Wasserlassen (Nykturie). V. a. die Speichersymptome beeinträchtigen die Lebensqualität Betroffener besonders stark und führen sie zum Haus- oder Facharzt. Bei leichten Symptomen helfen Verhaltensmaßnahmen wie die Vermeidung von bestimmten Getränken, z. B. größeren Mengen Kaffee, zur Nacht GASTAUTOR: Prof. Dr. Sascha Ahyai weniger zu trinken oder probaVorstand der Klinik torisch das eine oder andere für Urologie, Med Uni Graz pflanzliche Mittel. Bei stärkeren Symptomen gibt es inzwischen mehrere Medikamente, welche in Abhängigkeit von den Beschwerden, der Prostatagröße, der Restharnbildung oder auch von gleichzeitig bestehenden Erektionsstörungen rezeptiert werden können. Bessern sich die Symptome nicht ausreichend, ist die Lebensqualität trotz der Prostatamedikamente weiter eingeschränkt (relative Operationsindikation) oder kommt es gar zu Harnverhaltungen, rezidivierenden Infekten oder Blasensteinbildungen (absolute OP-Indikationen), ist eine Operation angeraten.

Operative Möglichkeiten

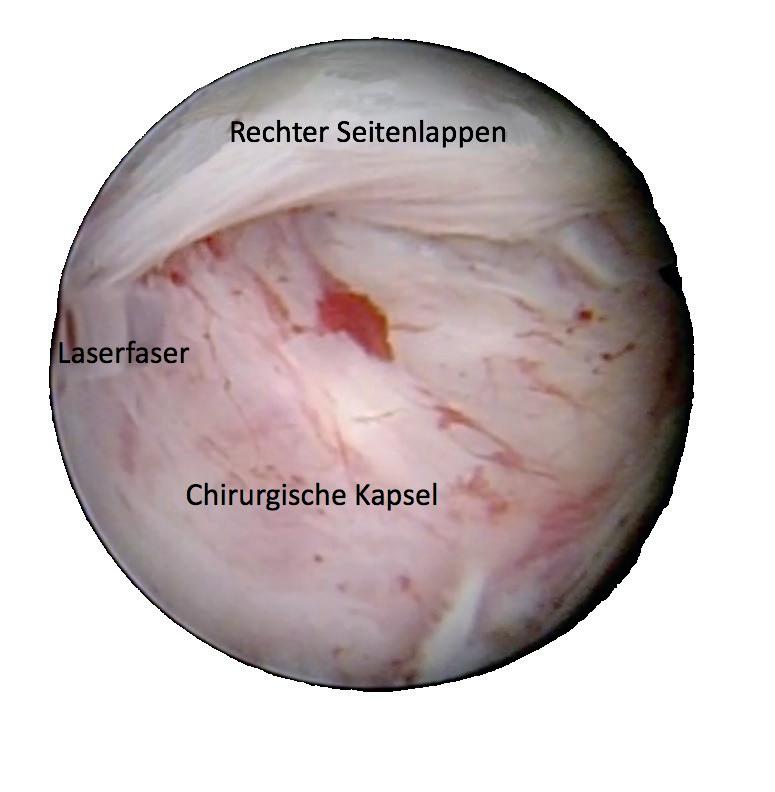

Je nach apparativer Ausstattung, Expertise, Komorbiditäten und v. a. individuellen Patientenerwartungen wird dann die gutartige Prostatavergrößerung in unterschiedlichem Ausmaß abgetragen (abladiert). In einer modernen (universitären) Urologie ist dies eine Operation (transurethral) über die Harnröhre in Form einer Resektion (Ausschälung), Vaporisation (Verdampfung) oder Enukleation (Entkernung). Die einzelnen Verfahren/Techniken unterscheiden sich hierbei meist in ihrem Verhältnis von Invasivität und Effektivität. Aus Metaanalysen zwecks eines Vergleichs der verschiedenen Verfahren wissen wir, dass ein größerer Prostatagewebeabtrag in der Regel auch mit einem größeren und nachhaltigeren Operationserfolg verbunden ist. So zeigte dies die offene Operation (Adenomenukleation). Sie ist jedoch aufgrund ihrer Invasivität (Bauchschnitt, Wundinfektion), ihrer Komplikationsrate (Blutungen, Transfusionen) und des langen postoperativen Krankenhausaufenthalts in einer modernen Urologie bis auf wenige Ausnahmen obsolet. Der Trend geht insgesamt, auch bei sehr großen Prostatadrüsen, in Richtung (laserbasierte) der Prostataenukleation, z. B. der Holmium-Laser-Enukleation der Prostata (HoLEP). Es wird hier die offene Operation ohne Bauchschnitt imitiert. D. h., es wird über die Harnröhre (transurethral) die gesamte innere Drüse der Prostata mittels einer Laserfaser und simultaner Verödung der Gefäße abgetragen (enukleiert). Die HoLEP zeichnet sich durch ihre hohe Effektivität, ihre geringe Invasivität und einen kurzen Krankenhausaufenthalt aus. Die Patienten können meist am ersten oder zweiten Tag nach der Operation katheterfrei entlassen werden. Ein weiterer Vorteil der transurethralen Prostataenukleation besteht darin, dass sie bei allen Prostatagrößen (> 30 ml) eingesetzt und anschließend das gesamte abladierte Gewebe mikroskopisch (histologisch) auf Prostatakrebs untersucht werden kann. Hauptgrund dafür, dass diese minimalinvasive Methode nicht ubiquitär

angewendet wird, ist die verlängerte Lernkurve der HoLEP oder anderer transurethraler Techniken der Prostataenukleation, z. B. mittels Thuliumlasers (ThuLEP) oder bipolaren Stroms (PKEP), welche vergleichbar gute Ergebnisse erzielen. Auch wenn die HoLEP inzwischen auf Platz zwei in der chirurgischen Versorgung der benignen Prostatavergrößerung gerutscht ist, bleibt die transurethrale Resektion der Prostata (TURP) außerhalb spezialisierter Zentren die vorwiegend angewandte Technik bei Prostaten (≤ 80 ml). Sie wird zunehmend als bipolare TURP eingesetzt. Dies ermöglicht die Resektion der Prostata in physiologischer Kochsalzlösung und reduziert/verhindert die seltene, jedoch schwerwiegende Komplikation des TUR-Syndroms (einer hypoosmolaren Einschwemmungshypervolämie) der monopolaren TURP.

Neue erfolgversprechende Methoden

© Urologie – Medizinische Universität Graz Zugelassen und vielversprechend anmutend, jedoch noch mit fehlenden v. a. Mittel- und Langzeitergebnissen, sind eine neue Wasserdampf(Rezüm)- und Wasserstrahl(Aquabeam)Methode. Rezüm erlaubt sogar den Einsatz in lokaler Betäubung und ist somit für besonders kranke Patienten mit hohem Narkoserisiko geeignet. Der Effekt der Behandlung zeigt sich jedoch meist erst „spürbar“ nach drei Monaten. Auch wenn die Effektivität von Rezüm teils mehr an eine medikamentöse Therapie erinnert, zeigen neuere Kongressveröffentlichungen, dass durch Rezüm die meisten Katheterträger nach der Therapie wieder ohne Katheter urinieren können. Gleichzeitig konserviert es den Samenerguss beim Orgasmus (ProgradeEjakulation) und stellt für meist jüngere Patienten eine interessante Therapieoption dar. Eine Prograde-Ejakulation scheint auch einer der Hauptvorteile der Aquaablation zu sein. Bei Letzterer handelt es sich um eine roboterassistierte Operation, bei der athermisch Prostatagewebe nach der intraoperativen ultraschallgestützten Vermessung der Prostata exakt abgetragen werden kann. Dazu muss der Patient jedoch regungslos in Vollnarkose bleiben. Aktuellen Publikationen zufolge dürfte eine Anwendung sogar bei großen Prostatadrüsen (bis 160 ml) effektiv sein. Im Anschluss an die Aquaablation wird i. d. R. eine transurethrale Blutstillung (mittels elektrischer Schlinge) durchgeführt, um Blutungskomplikationen zu reduzieren. Es bedarf noch weiterer Erfahrung, um unseren Patienten mit letzteren zwei OP-Methoden eine fundierte Empfehlung zu geben. Fazit: Die Zeit von „One size fits all“ ist auch in der (chirurgischen) Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung vorbei. Eine detaillierte Betrachtung und Beratung des Patienten gibt uns Urologen die Möglichkeit und verantwortungsvolle Aufgabe, eine auf den Patienten, seine Prostatagröße und Erwartungen optimal zugeschnittene Therapie zu empfehlen und ihn an das entsprechende Zentrum zu überweisen. <

Literatur beim Autor.

Abbildung: Holmium Laser Enukleation der Prostata (HoLEP).