1BACHILLERATO

1BACHILLERATO

Julio Ariza Conejero

Ildefonso Coca Mérida

Juan Antonio González Romano (coordinador)

Beatriz Hoster Cabo

M.ª del Carmen Lachica Aguilera

Alberto Ruiz Campos

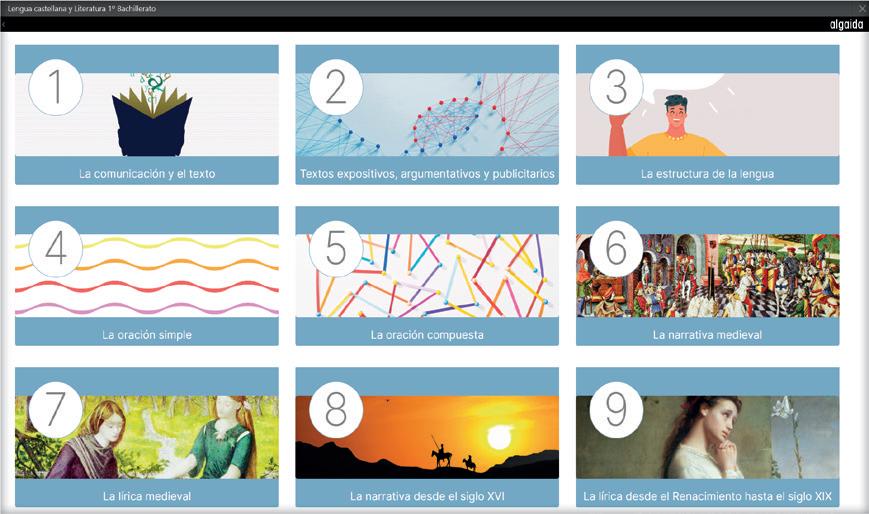

En la presentación de cada unidad encontrarás lo siguiente:

• Una imagen representativa de la unidad.

• Un índice de los contenidos de la unidad.

• Unas cuestiones previas para la reflexión como introducción.

Las unidades desarrollan los contenidos ordenadamente mediante epígrafes que incluyen diversos recursos.

Cuadros sinópticos, esquemas, mapas y tablas que organizan visualmente la teoría.

Informaciones y recursos complementarios, biografías y argumentos de obras literarias.

Situaciones de aprendizaje: tareas contextualizadas de carácter práctico y competencial para aplicar los conocimientos aprendidos.

Actividades que incluyen ejercicios prácticos, cuestiones basadas en textos o tareas que requieren documentarse o investigar.

Textos para practicar el comentario y trabajar los aspectos lingüísticos y literarios.

Cada unidad concluye con las siguientes páginas especiales: Síntesis de la unidad Resumen de los principales contenidos de la unidad para facilitar su repaso.

Prueba de evaluación Cuestiones vinculadas a un texto cuya resolución te permitirá aplicar los conocimientos adquiridos y comprobar el aprendizaje.

Comentario de texto resuelto

Modelos resueltos de comentarios de texto en los que se identifica el tema, la estructura y la intencionalidad de cada uno de ellos. Igualmente, se ofrece una orientación para desarrollar una argumentación crítica.

Toma la palabra

Sección en la que, a partir de textos relacionados con la temática de la unidad, se plantean técnicas orales de debate, tertulias, mesas redondas, etc.

Hacia la prueba

Propuesta de cuestiones para ensayar un modelo de prueba preuniversitaria.

Guía de lectura

Destinadas a la comprensión de diversas obras literarias completas (unidades 6-10) a través de orientaciones y actividades.

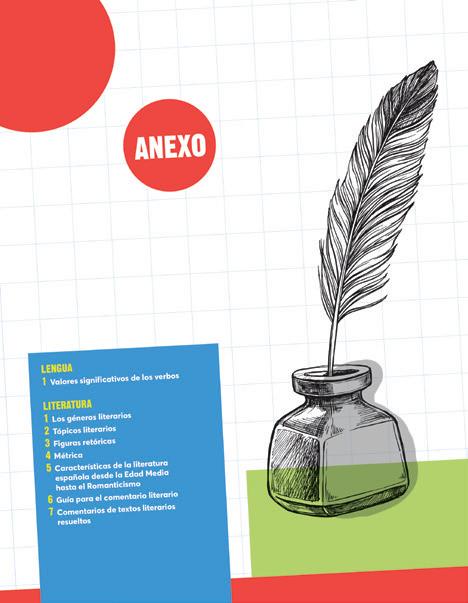

ANEXO

LENGUA: valores significativos de los verbos.

LITERATURA: los géneros literarios, tópicos literarios, figuras retóricas, métrica, características de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, guía para el comentario literario, comentarios de textos literarios resueltos.

de un año de duración desde su activación.

Tu nuevo proyecto digital EduDynamic lo compone:

■ Libro digital.

■ Parque digital de recursos complementarios.

CUBRE TODOS LOS CONTENIDOS

Incluye todas las unidades, secciones y actividades de tu libro impreso.

ACTIVIDADES INTEGRADAS

Todas las actividades del libro impreso en formato digital interactivo.

Integradas en el propio libro digital, para trabajar en él.

EVALUACIÓN Y TRAZABILIDAD

Contiene actividades autoevaluables.

Actividades para que tu docente las pueda evaluar.

COMPATIBLE: INTEGRACIÓN CON ENTORNOS VIRTUALES Y PLATAFORMAS

Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

Permite diferentes usos, itinerarios y secuencias didácticas.

Puedes descargar tu libro en tu dispositivo o bien trabajar en él en tu zona privada.

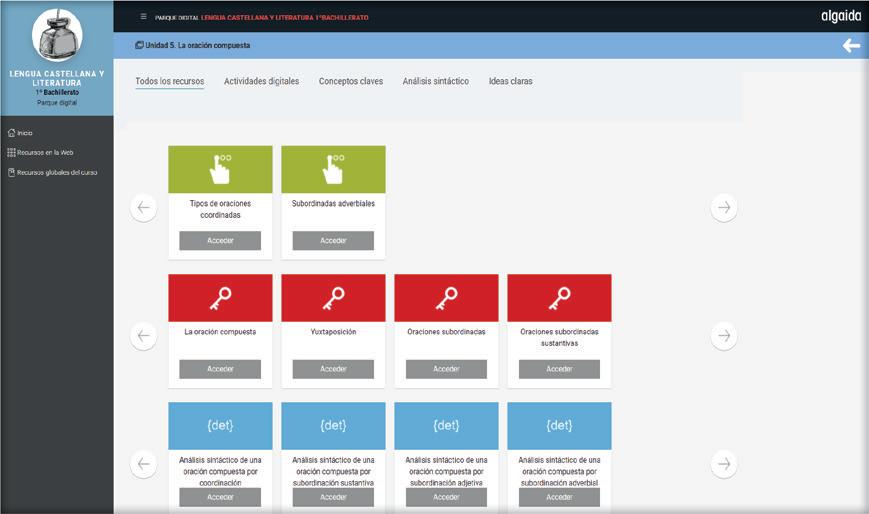

En las unidades podrás encontrar:

■ Recursos de la unidad:

• Actividades interactivas.

• Recursos instructivos.

• Audiovisuales.

• Información y documentación.

■ Recursos complementarios.

■ Recursos globales del curso para consultar en todo momento: acceso a las herramientas educativas de Google; Diccionario de la RAE; Fundación del Español Urgente (FUNDEU): Reglas de ortografía, Dudas más frecuentes de la A a la Z; Wikilengua del español; Instituto Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

■ + Recursos.

■ PDF de la unidad.

Zona web con recursos digitales

complementarios:

■ Recursos de las unidades organizados por tipología:

• Conceptos claves.

• Ejercicios interactivos.

• Ideas claras.

• Mapas conceptuales.

• Pasatiempos.

■ Otros recursos digitales.

■ Recursos globales del curso para realizar consultas.

1 La comunicación

2 Variedades de la lengua

3 Lengua y sociedad. Los textos

4 Las propiedades del texto

5 Inclusión del discurso ajeno en el propio

Síntesis de la unidad

Prueba de evaluación: «El misterio de la cripta embrujada»

Comentario de texto resuelto:

«Humanidad digital»

Toma la palabra: «Dialogar implica saber escuchar»

Hacia la prueba: «Una cumbre del clima vital»

1 ¿De cuántas formas crees que nos comunicamos cada día?

2 ¿Quiénes crees que hablan mejor el español?

3 ¿Desde qué perspectivas podemos estudiar una lengua?

4 ¿Crees que algunas personas usan la lengua mejor que otras? ¿Por qué?

El fenómeno que vamos a analizar a continuación constituye una de las claves de la evolución de los seres humanos. La comunicación ha significado para hombres y mujeres la posibilidad de adaptar y transformar la realidad según sus necesidades, es decir, la oportunidad de sobrevivir y mejorar las condiciones de su existencia.

La comunicación se define como la transmisión, por parte de un emisor, de un conjunto de signos que es percibido e interpretado por un receptor en un espacio y un tiempo determinados.

La vida en sociedad no es sino una sucesión de prácticas comunicativas: nuestra manera de hablar o de vestir, nuestros gestos, la organización de nuestra mesa de trabajo, si tenemos o no un teléfono móvil y otros muchos actos que realizamos a diario informan sobre nuestra forma de ser. Tiene valor informativo incluso aquello que decidimos no hacer.

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comunicarse de manera eficaz y adecuada en un determinado contexto; ello implica respetar un amplio conjunto de reglas que abarcan de lo gestual a lo visual o lo lingüístico. Este último aspecto incluye tanto las reglas de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las propias de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.

En el proceso de comunicación verbal intervienen los siguientes elementos:

¬ Referente: realidad material o conceptual sobre la que trata el mensaje.

¬ Emisor: elemento inicial del proceso que produce un mensaje. Se identifica con el hablante o el escritor en una comunicación lingüística.

¬ Receptor: elemento final del proceso que interpreta el mensaje. Se trata del oyente o del lector en la comunicación verbal.

¬ Canal: medio físico de la transmisión, con propiedades específicas, que determina la naturaleza de las señales que se transmiten. La comunicación (oral, visual, táctil, etc.) utiliza canales diferentes que hacen necesario el uso de signos distintos: sonidos, grafías, braille, etc.

¬ Código: conjunto de signos y reglas para combinarlos. Para que una comunicación se pueda producir, es necesario que el emisor y el receptor compartan el código. Las señales de tráfico, los lenguajes de programación informática o las lenguas, entre ellas la española, son códigos. De este modo, todos los hispanohablantes compartimos el código del español.

La competencia lingüística (también llamada, por algunos autores, competencia gramatical) hace referencia al dominio del código lingüístico (vocabulario, formación de palabras y frases, pronunciación, ortografía y semántica).

Las distintas culturas codifican elementos comunicativos no verbales que no son instintivos, sino aprendidos.

Por ejemplo, bien sabemos en nuestra cultura que el movimiento de la cabeza de arriba abajo indica afirmación y que moverla de un lado a otro expresa negación; sin embargo, en países como Bulgaria, Grecia o Turquía, los mismos movimientos son interpretados de manera inversa.

También el apretón de manos es una forma habitual de saludo en casi todo el mundo, pero la reverencia es un saludo tradicional que permanece solo en países asiáticos.

¬ Señal (mensaje o signo): una señal puede definirse como un elemento material cuya percepción nos informa de la existencia de otra realidad, ya sea material (una mesa, un árbol) o conceptual (una idea, una emoción). Al ser material, ha de percibirse mediante algún sentido: la vista —letras impresas, dibujos…—, el oído —palabras oídas, truenos, temblor de voz…—, el tacto, el gusto… Al emitir una señal, alteramos las condiciones iniciales del canal (al pintar un cuadro o al escribir, alteramos las condiciones iniciales de un lienzo, una hoja de papel o una pantalla). Hay diversos tipos de señales:

. Indicios: señales naturales que indican algo, como las canas (indicio de edad) o el humo (indicio de fuego).

. Iconos: signos que mantienen una relación de semejanza con el objeto representado (por ejemplo, las señales de cruce, badén o curva en las carreteras, un retrato, una caricatura, etc.).

. Símbolos: elementos u objetos materiales que, por convención o asociación (es decir, no son naturales, son creados libremente por los seres humanos), se consideran representativos de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. (por ejemplo, la bandera de un país es símbolo de ese país, la paloma es el símbolo de la paz). El signo lingüístico, como verás a continuación, se corresponde con este tipo de señales.

¬ Situación, contexto: son dos conceptos interrelacionados que hacen referencia al ámbito físico, cultural o lingüístico en el que se emite y se recibe el mensaje. La situación o el contexto pueden determinar esencialmente el modo en que debemos emitir o comprender un mensaje. Por ejemplo, la oración Está colgado desde hace tiempo significará de modo distinto según la situación comunicativa en que se emita (hablando de un cuadro, de un ordenador o de un trapecista). De igual modo, el contexto determinará el uso formal de la lengua si estamos, por ejemplo, exponiendo un trabajo.

El proceso de comunicación arriba descrito representa gran parte de las relaciones interpersonales establecidas por los seres humanos y es aplicable a todas las situaciones en las que se constata la transmisión de un mensaje. Además, habría que añadir a este proceso un nuevo elemento: la retroalimentación.

¬ La retroalimentación es aquella información procedente del receptor como respuesta al mensaje recibido y que tiene influencia sobre el comportamiento subsiguiente del emisor original. Nos referimos con ello a la apertura del circuito comunicativo y al intercambio de papeles entre emisor y receptor. La retroalimentación puede ser intencionada o no: un gesto o un silencio del receptor pueden influir en la conducta del emisor, hasta el punto de hacerle modificar parcial o totalmente su discurso.

En tanto que parte del proceso, estos elementos del proceso comunicativo aparecen interrelacionados tal como se describe en el siguiente gráfico.

El emisor transmite un mensaje al receptor. Este mensaje tiene un contexto y un referente que el destinatario puede captar. También es necesario que emisor y receptor compartan un código común, mediante el cual el primero codifica y el segundo descodifica el mensaje. El último elemento es el contacto, que para Jakobson es un canal físico y una conexión psicológica entre el emisor y el receptor, lo que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación.

Con todos estos elementos estudiados, ya puede producirse la comunicación.

No obstante, cuando se inicia el proceso, pueden intervenir otros factores cuya consideración es importante. Son los siguientes:

¬ Ruido: conjunto de señales que está presente a la salida del canal (receptor) y que estaba ausente en su entrada (emisor). Dicho de otro modo, implica ruido cualquier perturbación que distorsione la recepción nítida del mensaje. El ruido interviene siempre en la comunicación, y su existencia hace necesaria la redundancia. Hay ruido, por ejemplo, cuando estudiamos oyendo la radio o cuando dos o más personas nos hablan al mismo tiempo. Desde un punto de vista amplio, también se puede hablar de «ruido interno» o «ruido psicológico» (circunstancias y pensamientos que rodean al emisor y receptor).

¬ Redundancia: cantidad de elementos que podrían eliminarse sin pérdida de información esencial, pero que son deseables para compensar el ruido. Son redundantes las repeticiones del mensaje, las aclaraciones, el exceso de ejemplificaciones o subir el volumen en una conversación. La redundancia también afecta a la estructura morfosintáctica de la lengua. Así, en la oración Las niñas son listas, la información de femenino aparece en tres palabras (las, niñas, listas) y la de plural en cuatro (las, niñas, listas y son). Esto asegura la correcta comprensión del mensaje.

Los códigos sustitutivos se basan en el lenguaje verbal sobre el que se realiza una nueva codificación: el alfabeto dactilológico, el braille o el morse.

1 Desde que nos levantamos cada día participamos en diversos actos comunicativos. Incluso nuestra vestimenta puede comunicar algo a los demás, aunque no sea intencionadamente. Haz un recuento de los principales actos comunicativos de un día cualquiera.

2 Elige dos de esos actos comunicativos y explica todos los elementos que intervienen en el mismo.

3 Haz lo mismo con un anuncio publicitario de televisión.

4 Para comunicarnos es indispensable compartir un código. ¿Sucede esto en el texto que sigue a continuación? Justifica tu respuesta.

Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo enamorado prófugo confundido sintió las primeras punzadas notas detonaciones reminiscencias sacudidas precursoras seguidoras creadoras multiplicadoras transformadoras extinguidoras de la helada la vacación la transfiguración la acción la inundación la cosecha. Pensó recordó imaginó inventó miró oyó talló

cardó concluyó corrigió anudó pulió desnudó volteó rajó barnizó fundió la piedra la esclusa la falleba la red la antena la espita la mirilla la artesa la jarra la podadora la aguja la aceitera la máscara la lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó erigió consagró bautizó pulverizó unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió lijó el reloj el banco el submarino el arco el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo el yelmo el torno el roble el caracol el gato el fusil el tiempo el naipe el torno el vino el bote el pulpo el labio el peplo el yunque, para luego antes ahora después nunca siempre a veces con el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos encresparlos podarlos en el bosque río arenal ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna mundo viaje día trompo jaula vuelta pez ojo malla turno flecha clavo seno brillo tumba ceja manto flor ruta aliento raya, y así se volvió tierra.

Luis Britto García http://elcajondesastre.blogcindario.com

Hablamos de lenguaje verbal cuando, para comunicarnos, hacemos uso de un tipo especial de símbolo: el lenguaje verbal.

El signo lingüístico es la base del lenguaje natural humano en tanto constituyente esencial de las diversas lenguas.

Los seres humanos, al hablar las diversas lenguas, usamos los signos lingüísticos que constituyen y, al hacerlo, podemos desarrollar diversas funciones. Llamamos funciones del lenguaje a las aplicaciones que podemos dar a una lengua. Los lingüistas, desde muy antiguo, se han preocupado por delimitar estas funciones, ya que entendían que la utilidad real de la lengua debería ir más allá de la simple transmisión de información.

En este sentido, es el lingüista ruso Roman Jakobson quien, basándose en su esquema de la comunicación, distingue las siguientes funciones, según el elemento predominante en un determinado acto comunicativo:

Fue uno de los más destacados lingüistas del siglo XX. En sus Ensayos de lingüística general se incluye su famoso artículo «Lingüística y poética» (1960), donde expone su teoría sobre las funciones del lenguaje.

¬ Función referencial o representativa (asociada al referente). Es la más habitual y está presente en casi todos los mensajes en mayor o menor medida. Mediante esta función, el emisor señala un hecho objetivo, sin expresar sus sentimientos ni intentar provocar una reacción en el receptor: Estamos en la estación de autobuses. Hoy es lunes.

¬ Función expresiva o emotiva (asociada al emisor). El mensaje refleja la actitud subjetiva del hablante, sus emociones, opiniones y percepciones: ¡Qué buena es la clase de Lengua! ¡Qué bien me lo paso!

¬ Función apelativa o conativa (asociada al receptor ). El emisor llama la atención al receptor o desea actuar sobre su conducta: Tráeme un vaso de agua. Camarero, un café. ¿Vienes al cine?

El Diccionario de la lengua española define simpatía como el «Modo de ser y carácter de una persona que la hacen atractiva o agradable a las demás». En el ámbito lingüístico, la simpatía es una condición muy interesante para establecer una buena comunicación. En este sentido, se relaciona con el término empatía, es decir, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

¬ Función fática o de contacto (asociada al canal). Se da cuando usamos el lenguaje para abrir, mantener o interrumpir el canal entre emisor y receptor: ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Estás ahí? Buenos días. Hasta luego.

¬ Función metalingüística (asociada al código). Se usa el lenguaje para hablar del lenguaje mismo: diccionarios, clases de Lengua. También en el uso común: No sé qué significa «nirvana». Hay dos clases de adjetivos.

¬ Función poética o estética (asociada al mensaje). El lenguaje desempeña una función poética cuando su fin es llamar la atención sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. Se da, sobre todo, en los textos literarios, aunque también lo podemos hallar en anuncios y mensajes publicitarios, textos periodísticos e, incluso, en el habla cotidiana: No está el horno para bollos.

La mayoría de los enunciados presenta varias funciones del lenguaje, dependiendo de la situación y de la intención comunicativa del individuo. Para establecer la oportuna jerarquía, podemos servirnos de determinadas marcas lingüísticas que nos hacen pensar en el predominio de una u otra función. Hay que aclarar que el hecho de que aparezca alguna de ellas no implica que se dé la función correspondiente.

Referente

Se informa objetivamente de un referente.

Referencial o representativa

● Predominio del indicativo.

● Términos no valorativos.

● Orden lógico.

● Modalidad declarativa.

● Empleo de la primera persona gramatical.

● Adjetivos valorativos.

Hoy es martes.

La película dura dos horas. El avión despegará a las seis. El flamenco nació en España.

Yo quiero que seas tú quien imparta el curso.

Emisor

El emisor expresa emociones y sentimientos.

Expresiva o emotiva

● Verbos de percepción, opinión o deseo.

● Modalidad exclamativa.

● Orden «marcado»: descomposición del orden lógico buscando destacar ciertos elementos.

● Diminutivos con valor afectivo.

● Empleo de la segunda persona gramatical.

● Llamadas de atención (vocativos).

La función fue insoportable. Pienso que se equivoca. ¡Lo conseguí!

De la Navidad, prefiero los reencuentros. ¡Qué criaturita más linda!

¿Quieres venir conmigo? Ricardo, ¡abre ese archivo!

Receptor

Trata de influir en el receptor para que responda o actúe.

Código

Se refiere al propio código.

Canal

Se manifiesta el establecimiento del contacto.

Mensaje

El mensaje es intervenido mediante procedimientos lingüísticos.

Apelativa o conativa

Metalingüística

Fática o de contacto

Poética o estética

● Modalidad interrogativa o exhortativa.

● Empleo de imperativos y subjuntivos.

● Interjecciones.

● Uso de las funciones referencial o expresiva con carácter apelativo.

¡Te he dicho que te calles! ¡Estudia!

¡Eh, tú!

Son las tres. Tengo hambre.

● Tecnicismos propios de la lingüística. «El» es un artículo.

● Modalidad interrogativa.

● Interjecciones.

● Frases hechas.

● Recursos retóricos.

● Desviación del lenguaje común.

● Frases hechas de uso común.

¿Sí? ¿Me oyes?

¿Eh? No te oigo, habla más alto. Buenos días.

Verde que te quiero verde. Tres tristes tigres.

Las paredes oyen.

5 Analiza las funciones del lenguaje en los siguientes enunciados (considera la intención y los medios lingüísticos):

a) Te he dicho cientos de veces que no llegues tarde.

b) Rondaba mi corazón una chica de mirada celestial.

c) ¿Hola? ¿Puedes oírme bien?

d) Pedro, me pica la nariz, pero tengo las manos manchadas de pintura...

e) Está lloviendo mucho.

f) ¿Qué significa «entelequia»?

g) Lo siento mucho.

h) Le duele el alma.

6 Comenta las funciones del lenguaje en el siguiente texto.

Era mi madre, que me había seguido los pasos. Cuando quité los ojos de los gusarapos del estanque.

—Que tengo un lunar que se mueve.

—Eso no tiene importancia ninguna, hijo. —La vi junto a mí furibunda.

—¿Qué haces tú aquí, madre?

—¿Cómo que qué hago yo aquí? ¡Mentiroso! ¡Al que hay que preguntarle eso es a ti! ¿Tú no tenías que estar ahora mismo en la escuela? ¿Eh?

—Es que me ha mandado un trabajo don Sabino —me excusé como pude.

—¡Qué trabajo ni qué niño muerto! ¡Tú lo que eres es un mentiroso! Anoche hablé con don Sabino y me dijo que hace tres días que faltas. ¡Ya estás andando a la escuela!

—Yo con don Sabino no vuelvo —me negué.

—¿Cómo que no?

En estas andábamos cuando llegó Vevo. Venía pisando despacio, como asomando a la mirilla de su único ojo.

—Al colegio hay que ir, Toñito —le dio la razón a mi madre.

—¡Yo con don Sabino no vuelvo!

—¿Y eso por qué?

Y entonces ya, viéndome cogido como me vi, no me quedó otra que soltar la verdad si quería que mi madre no me llevase otra vez con don Sabino.

—Porque tengo una enfermedad —le dije exagerando.

—¿Una enfermedad? ¿Cuál?

—Que tengo un lunar que se mueve.

—Eso no tiene importancia ninguna, hijo —fingió por consolarme mi madre—. Tu tío Nicolás, que en paz descanse, tuvo uno que le cogía el cuerpo entero. Y mira, luego murió de viejo.

—Sí, pero es que el mío se alimenta del sudor y de la tinta, y se aparea con otro lo mismo que si fuese un animal que me habitara la sangre.

—¿Comensalismo? —apuntó el bibliotecario.

—Eso —afirmé yo, confiando en que Vevo me diese la razón.

—¿Y eso es cosa mala? —se temió mi madre.

—El comensalismo, señora, no es más que una forma de convivencia entre animales de distinta especie.

—Oiga, pero qué asco, ¿no?

—Debo decirle, señora —argumentó Vevo con entusiasmo culto—, que, si la intuición no me falla, lo que está sucediendo en el cuerpo de su hijo Toñito es todo un milagro de la naturaleza, un descubrimiento científico verdaderamente único que le hará un hombre célebre en los anales de nuestra larga Historia Natural. Anda, entra que lo veamos, Toñito.

—¡Bah! ¡Pamplinas! —despreciaba mi madre—. Eso te lo quita con una pomada don Ramón Peña.

José A. Ramírez Lozano El domador de erratas, Algaida7 Busca diferentes funciones del lenguaje en titulares de prensa y analiza sus procedimientos lingüísticos.

Como sabemos, las situaciones comunicativas que afrontamos a diario no son siempre iguales. Cada una de ellas (estudios, trabajo, familia, amigos, etc.) requiere un enfoque distinto para que el resultado comunicativo sea exitoso. Con el fin de practicar la actitud y el tono que debemos emplear en cada caso, os proponemos una actividad práctica sencilla pero muy apropiada y que puede resultar de gran utilidad en nuestra vida cotidiana.

Dramatizad en el aula las siguientes situaciones. Recordad, como hemos estudiado, que es importante adaptarse al contexto (canal, receptor, etc.) y ser cordial en todo momento. A continuación, también, indicad qué función del lenguaje predomina en cada una de las situaciones y explicad pormenorizadamente los medios lingüísticos que habéis empleado para conseguir vuestros objetivos comunicativos. Intentad igualmente que se produzca el menor ruido comunicativo posible y evitad las redundancias, tal y como hemos aprendido.

A Te quejas en la recepción de un hotel porque tu habitación no ha sido recogida.

B Agradeces que hayan intentado ayudarte, aunque no hayas conseguido tu objetivo.

C Es tu primer día de clase y preguntas al conserje dónde está tu aula.

D Te recreas ante tus amigos explicándoles cómo has sido el único en aprobar un examen de Lengua.

E Le dices a tu profesora que no entiendes el concepto de redundancia.

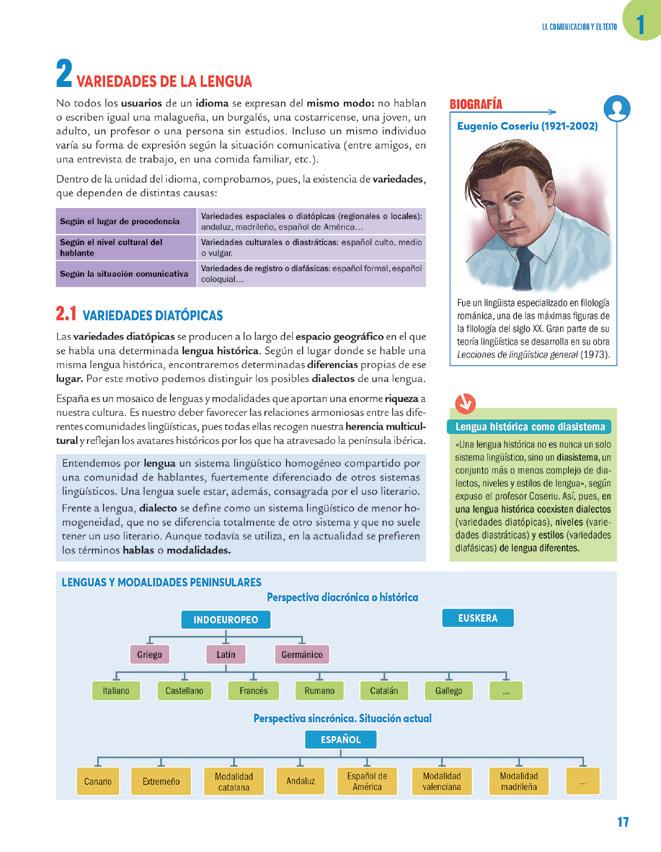

No todos los usuarios de un idioma se expresan del mismo modo: no hablan o escriben igual una malagueña, un burgalés, una costarricense, una joven, un adulto, un profesor o una persona sin estudios. Incluso un mismo individuo varía su forma de expresión según la situación comunicativa (entre amigos, en una entrevista de trabajo, en una comida familiar, etc.).

Dentro de la unidad del idioma, comprobamos, pues, la existencia de variedades, que dependen de distintas causas:

Según el lugar de procedencia Variedades espaciales o diatópicas (regionales o locales): andaluz, madrileño, español de América…

Según el nivel cultural del hablante Variedades culturales o diastráticas: español culto, medio o vulgar.

Según la situación comunicativa Variedades de registro o diafásicas: español formal, español coloquial…

Las variedades diatópicas se producen a lo largo del espacio geográfico en el que se habla una determinada lengua histórica. Según el lugar donde se hable una misma lengua histórica, encontraremos determinadas diferencias propias de ese lugar. Por este motivo podemos distinguir los posibles dialectos de una lengua.

España es un mosaico de lenguas y modalidades que aportan una enorme riqueza a nuestra cultura. Es nuestro deber favorecer las relaciones armoniosas entre las diferentes comunidades lingüísticas, pues todas ellas recogen nuestra herencia multicultural y reflejan los avatares históricos por los que ha atravesado la península ibérica.

Entendemos por lengua un sistema lingüístico homogéneo compartido por una comunidad de hablantes, fuertemente diferenciado de otros sistemas lingüísticos. Una lengua suele estar, además, consagrada por el uso literario.

Frente a lengua, dialecto se define como un sistema lingüístico de menor homogeneidad, que no se diferencia totalmente de otro sistema y que no suele tener un uso literario. Aunque todavía se utiliza, en la actualidad se prefieren los términos hablas o modalidades.

Fue un lingüista especializado en filología románica, una de las máximas figuras de la filología del siglo XX. Gran parte de su teoría lingüística se desarrolla en su obra Lecciones de lingüística general (1973).

Lengua histórica como diasistema «Una lengua histórica no es nunca un solo sistema lingüístico, sino un diasistema, un conjunto más o menos complejo de dialectos, niveles y estilos de lengua», según expuso el profesor Coseriu. Así, pues, en una lengua histórica coexisten dialectos (variedades diatópicas), niveles (variedades diastráticas) y estilos (variedades diafásicas) de lengua diferentes.

El término dialecto se ha visto afectado desde hace algunas décadas por connotaciones negativas relacionadas con un estilo inferior o vulgar del uso lingüístico. Por este motivo, en los documentos oficiales, se ha sustituido por otros más neutros como «variedad» o «modalidad lingüística». Pero, en el lenguaje de los especialistas, un dialecto es, simplemente y sin ninguna carga prejuiciosa, un término que se emplea para designar a una variedad de lengua que es compartida por una comunidad; por tanto, un dialecto es la forma que tenemos de hablar una lengua. De hecho, los hablantes hablamos dialectos, no lenguas.

En España coexisten varias lenguas oficiales. Cuatro de ellas proceden del latín: el castellano o español, lengua común para todos, el catalán, el valenciano y el gallego. El euskera es de origen prerrománico, es decir, ya existía en nuestra península antes de la llegada del latín. También tiene estatus legal de lengua propia la fabla aragonesa.

Además de las lenguas oficiales, podemos hablar de modalidades regionales, que no poseen rango de lengua. Algunas de ellas son de origen latino (el leonés y el asturiano) y otras son variedades del español: andaluz, murciano, extremeño, español de Cataluña, español de América, etc.

Es necesario conocer y respetar estas variantes. Se trata de modalidades diferentes, ni mejores ni peores, susceptibles todas ellas tanto de desarrollar una norma culta como de sufrir atropellos, prejuicios o vulgarismos.

Observa, a continuación, en el cuadro que te ofrecemos, cuáles son las principales características de los dialectos más hablados del español.

Andaluz Canario

1. Vocales: poseen una gran riqueza de timbre vocálico.

2. Seseo: pronunciación de c-z como s: grasia por gracia.

3. Ceceo: pronunciación de s como c-z: zolo por solo. Socialmente está mal considerado, por lo que no se da entre las personas cultas.

4. Yeísmo: pronunciación de ll como y: yeno por lleno.

5. Aspiración de consonantes:

a. La h procedente de f inicial latina: jumo por humo.

b. La j: coha por coja.

c. La s implosiva, al final de palabra, puede aspirarse (puroh por puros) o desaparecer (ratone por ratones). En el interior de sílaba puede aspirarse (mohca por mosca) o reduplicarse (jutto por justo).

6. Neutralización de l/r: arpiste por alpiste; bebel por beber.

7. Pérdida de la d, g, r intervocálicas: quemaúra por quemadura, auja por aguja; pea por pera.

8. Pérdida de la l, r, n finales: caná por canal, vendé por vender, marró por marrón.

9. Relajación de la ch: mushasho por muchacho.

10. Sustitución de vosotros por ustedes: ustedes estudiáis o ustedes estudian.

11. No hay laísmo, leísmo, loísmo.

12. En su léxico hay influjo del leonés, portugués, aragonés, murciano, valenciano y catalán.

Características leonesas:

1. Utilización de i, u en lugar de e y o: golpi por golpe y abaju por abajo.

2. Conservación del grupo mb: lamber por lamer.

3. Inserción de la i ante la vocal final: alabancia por alabanza.

4. Terminación en -in, -ino: librín (libro), cerecina (cereza).

5. Uso del artículo con el posesivo: el mi rebaño.

6. Cambio de l en r en los grupos pl-, cl- y -fl: praza, cravé, frauta por plaza, clavé, flauta.

7. Pérdida de -d- intervocálica: sonío por sonido.

Características andaluzas:

1. Aspiración de la h procedente de f latina: jambre por hambre.

2. Aspiración o desaparición de la s final: arbolej, verde por árboles, verdes

3. Aspiración de la j: diho por dijo.

4. Yeísmo: cabayo por caballo.

5. Seseo: carisia por caricia.

6. Ceceo (en proceso de desaparición): pazta por pasta.

7. Neutralización de r y l finales de sílaba: vendel, arta por vender, alta.

1. Ceceo, seseo y yeísmo.

2. Confusión r y l: barcón por balcón.

3. Aspiración de la j: cuaho por cuajo.

4. Aspiración de la s o asimilación a la consonante siguiente: cojta por costa, illa por isla.

5. Aspiración de la h: jablar por hablar.

6. Asimilación de la r: canne por carne.

7. Empleo de ustedes por vosotros.

8. Utilización del pretérito perfecto simple por el compuesto: vine hoy por he venido hoy.

9. Empleo del verbo ser como auxiliar de intransitivos: soy nacida en por he nacido en.

10. Empleo del verbo haber como personal: habían muchos por había muchos.

11. Léxico: términos guanches, gallegos, portugueses e hispanoamericanos.

Rasgos aragoneses y catalanes:

1. Conservación de la consonantes sordas intervocálicas: pescatero, acachar, cocote por pescadero, agachar, cogote.

2. Palatalización de la l inicial: lluego por luego.

3. Desaparición de la -d- intervocálica: piazo por pedazo.

4. Mantenimiento de ns: panso por paso.

5. Diminutivo en -ico, -icio, -iquio: cochecico.

6. Conservación en algún caso de cl, pl, fl: flamarada por llamarada. Rasgos meridionales:

1. Ceceo, seseo y yeísmo

2. Confusión r y l: mujel por mujer, arzó por alzó.

3. Tendencia a aspirar la j: corahe (coraje).

4. Pérdida de la s final: tomate (tomates).

5. Pérdida de -b- y -d- intervocálicas: caeza, crúo por cabeza, crudo.

1. Se mantiene la f inicial latina: farina por harina.

2. Se conserva la p, t, k intervocálicas: napo, marito y lacuna por nabo, marido, laguna

3. Se conservan los grupos iniciales pl-, cl- y fl-: pluvia, clamar y flamarada por llover, llamar y llamarada (del latín pluvia, clamare, flamma).

4. La inicial g- o j- dan ch o ts: choven, tsugar dan joven, jugar.

5. En lugar de ch castellana hay it: muito, dito por mucho, dicho.

6. Uso de ll en lugar de j: muller por mujer.

7. Permanece el diptongo ie en vez de i: cuchiello por cuchillo.

8. Uso de pronombre yo y tú con preposición: pa yo, a tú.

9. Metátesis: probe por pobre.

10. Frecuencia del diminutivo -ico: cielico.

11. Cambio de esdrújulas a graves: arbóles, catolíco.

12. La e y la o diptongan: tiengo por tengo.

13. Se pierde el final: fuen por fuente.

1. Aspiración fuerte en la jota castellana y aspiración débil de la s.

2. Cierre de vocales átonas: E>I, O>U: la dispensa, almuhada, intierro.

3. Reducción de los grupos consonánticos cultos de ciertas palabras castellanas: Aránido, ojetivo, linia, istituto

4. Imposible pronunciación de la x castellana: esiste, esterior, esamen

5. Aparición de yod epéntica: matancia, andancio

6. Uso de artículo ante pronombre posesivo: los sus, la tu, los nuestros

7. Sufijos diminutivos en: -ín, -ino, -ina.

8. Los nombres de árbol conservan de la lengua leonesa la terminación al: la nogal, la cerezal…

9. Uso del vocativo chacho, chacha apócope de muchacho y muchacha

10. Omisión o elisión de la vocal final de determinadas partículas (preposiciones, artículos, conjunciones) cuando la palabra siguiente empieza por vocal: s’ha caído, t’has dado

11. Presencia de arcaísmos leoneses en preposiciones: pos, entanto, ceo, esmientras

12. Pérdida de la [r] del infinitivo junto a pronombre enclítico: decime, contame, dame (decirme, contarme y darme en español estándar).

13. Restos verbales de la lengua leonesa: yo dije, vosotros dijistis, tu dijisti, ellos dijon

14. Utilización de la preposición pa en sentido de dirección: voy pa en cá el Juan.

15. Utilización de artículo ante nombre propio: la Paca, el Jose

16. Permanencia del grupo latino -mb-: lamber, lombo, camba

17. Léxico: Quizás aquí es donde más patente quede la distancia entre el castellano estándar y el español leonés. El léxico varía según la provincia. También puede darse el caso de coincidir el léxico con el de otras provincias no leonesas, como Asturias, Extremadura y Miranda del Duero. Campo semántico de las plantas: zreizal (cerezo en español estándar), pomal (manzano), gallaroto (gállaras)…; campo semántico de las frutas y verduras: alcahueta (melocotón), poma (manzana), calbote (castaña), zarangüénganos (grosellas)…; campo semántico de los animales: santorrostro (lagartija), pitolejón (mirlo), gorrupendulo (oropendola), gochu, puerco (cerdo), espertejo (murciélago), rato (rata), gafura (víbora), tabarro (abejorro), pardal (gorrión), viquina (cernícalo), chicharra (cigarra), raposo (zorro), mostalilla (comadreja), coruja (lechuza)…; campo semántico de la geografía: furaco (agujero), hondón (fondo del río)…; campo semántico de la casa: lar (cocina), sobrao (desván), terrao (terraza)…; campo semántico de las actividades y utensilios domésticos: achiperres/telares (trastos), forqueta (tenedor), barrila (botijo)…; campo semántico de las partes del cuerpo: cuesta (espalda), párpago (párpado), dea (dedo del pie), napias (nariz)…; campo semántico de la comunicación: palra (habla), alderique (debate), entrugón (preguntón), berrar (gritar), marmullo (murmullo), bocarón (que insulta), charrar (charlar)…; campo semántico del campo: facera (tierra del campo), semar (sembrar)…

1. Cierre de vocales finales e, o en i, u: motu, ‘moto’, mereci, ‘merece’.

2. Diminutivos en -in, -ino/a: guapín, sidrina

3. Tendencia a conservar la f- inicial latina: fío, fiu, fiyu, ‘hijo’.

4. Uso del artículo delante del posesivo + sustantivo: la mi camisa, ‘mi camisa’.

5. Diptongación del verbo ser: ye mío, ‘es mío’, yes tontu, ‘eres tonto’.

6. Formas verbales con -en: escuchen la radio, ‘escuchan la radio’.

7. Plurales femeninos en -es: faldes, ’faldas’.

8. Ñ por n: ñube, ‘nube’.

9. Uso de verbos pronominales sin pronombre: caí en la calle, ‘me caí en la calle’.

10. Uso del pretérito perfecto simple por el compuesto: ayer escribí un correo electrónico, ‘he escrito’.

11. Colocación del pronombre átono después del verbo: llamo me por teléfono, ‘me llamó’.

12. Apócope de -e después de n, r, l, z: pon mucho dinero, ‘pone mucho dinero’; val poco ese ordenador, ‘vale’.

13. Non por no.

14. Diversas realizaciones de l en y, ch, ts: yima, chima, tsima, ‘lima’.

15. Supresión de -r en infinitivos con pronombre enclítico: esperalu, ‘esperarlo’.

16. Asturianismos: guapu, ‘bonito, hermoso’, prestar, ‘gustar’.

17. Uso de diptongos: reimar, ‘remar’, moura, ‘mora’.

18. Ch, ts por l: chumbre, tsumbre, ‘lumbre’.

19. Influjo del gallego.

VARIEDADES

1. El seseo, yeísmo y voseo (utilización de vos por tú). Se usa para dirigirse a una persona con la que se tiene confianza o igualdad. Para situaciones de respeto se usa usted. El voseo solamente se emplea en la segunda persona del singular. En plural se usa ustedes, nunca vosotros. El voseo modifica el verbo: se usan plurales de segunda persona cantás, tenés, e imperativos andá, vení. Se utilizó en España hacia 1500, pero desapareció. Es una característica del habla de algunos países de Hispanoamérica: Argentina, Uruguay, Paraguay y América Central. Alternan el vos y el tú en Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile. En el resto se utiliza tú: Méjico, Perú, Las Antillas, etc. Los escritores hispanoamericanos lo utilizan en sus obras. Por ejemplo: Vos creés que estás en esta pieza pero no estás (en Rayuela, de Julio Cortázar).

2. Cambio de e por i y al revés: vistido por vestido, cevil por civil

3. Cambio de o por u y al revés: cuete por cohete, josticia por justicia

4. Cambio de ei por ai y al revés: raina por reina¸ beile por baile.

5. Caída de la d intervocálica: cuidao por cuidado

6. Cambio de r por l: málmol por mármol

7. Aspiración de la h inicial.

8. Adverbialización de los adjetivos: «que te vaya bonito» por «que te vaya bien».

DEL ESPAÑOL

Hablas de tránsito

In uencia del leonés

In uencia del aragonés

In uencia del catalán

In uencia del gallego

Las variedades culturales dependen del grado de formación de los hablantes. Aunque se podrían señalar abundantes matices y divisiones, generalmente se establecen tres niveles: culto, medio y vulgar.

¬ El nivel culto se caracteriza por el uso variado y coherente de estructuras sintácticas y por la riqueza léxica. Frente al registro vulgar, el culto persigue la pulcritud y la precisión en el uso del lenguaje, y exige del hablante cuidado en la pronunciación, propiedad morfológica y sintáctica, corrección ortográfica y amplitud de vocabulario, además de un permanente ejercicio de lectura y de reflexión lingüística. El registro culto es posible y deseable independientemente de la modalidad del español que el hablante posea (un hablante usuario de la modalidad andaluza o canaria, por ejemplo, puede hacer uso del nivel culto de la lengua sin renunciar a su modalidad).

¬ El nivel medio implica corrección. Es propio de aquellos hablantes que, habiendo desarrollado un código lingüístico lo suficientemente elaborado como para desenvolverse en diversas situaciones comunicativas, no han alcanzado el nivel máximo de precisión verbal (porque no lo necesitan).

¬ El nivel vulgar se caracteriza por la presencia en el texto de vulgarismos. Se llaman así las incorrecciones (siempre en relación con la norma) cometidas por los hablantes en los actos comunicativos. Los vulgarismos no son, sin embargo, exclusivos del registro vulgar: cualquier hablante culto o medio puede incurrir en ellos, a veces de forma voluntaria. Los vulgarismos se dan en los tres niveles fundamentales de la lengua (fónico, léxico-semántico y morfosintáctico).

En cuanto al uso de estas variedades, la diferencia fundamental es que un hablante culto o medio puede cambiar de registro con facilidad según la situación comunicativa, frente al hablante vulgar, al que habitualmente le será imposible hacerlo.

8 Con la ayuda de la página web del Instituto Cervantes, investiga el número de hablantes del español frente a los de otras lenguas.

9 En la misma página o en otras similares, investiga en torno a la importancia de tener, mantener y promover una lengua de prestigio político y cultural.

Para comprender todo lo relacionado con las características de las diferentes variedades, conviene detenerse en el concepto de «norma lingüística». Entendemos por norma lingüística el conjunto de procedimientos que garantiza la unidad del idioma.

En toda lengua existe una preocupación por fijar su uso correcto, es decir, por establecer una norma que contenga las diversas formas de hablar efectivamente utilizadas por la colectividad, y que, a su vez, rechace las formas incorrectas, vulgares o descuidadas. La norma culta sirve de guía y se caracteriza por su universalidad, por su arraigo cultural y por su estabilidad. En el caso del español, la norma está fijada por la Real Academia Española.

10 Explica los vulgarismos que encuentres y razona a qué nivel de la lengua pertenecen. Añade a continuación alguno que hayas conocido y quieras comentar con el resto de la clase.

a) *Es un pograma al que la gente va a contar sus poblemas.

b) *Enséñame las afotos.

c) *¡Marchando una ración de cocretas!

d) *Yo me apetece de salir.

e) *El Pepe no viene.

Los vulgarismos en el nivel textual ignoran o desprecian las estructuras propias de algunos tipos de escritos: cartas, instancias, recursos, etc.

Nivel fónico

Pérdida, adición o cambio de sonidos: *ca (casa), *alborto (aborto), *polígano (polígono), *asín (así).

Desplazamientos acentuales: *telégrama, *carácteres.

Nivel morfosintáctico

Empleo analógico de verbos irregulares: *andé, *conducí.

Empleo erróneo de determinantes: *la Alicia, *este aula.

Reducción de diptongos: *Uropa (Europa), *po (pues).

Ultracorrecciones: *bacalado; *efestivamente.

Leísmo, loísmo, laísmo: A mi hermano *le vi esta mañana; *Lo di una torta; *La dije muchas cosas. Empleo erróneo de construcciones homónimas: Esta tarde va *a ver una fiesta (Esta tarde va a haber una fiesta); Voy *haber qué hace (Voy a ver qué hace).

Conversión de hiatos en diptongos: *vidio (vídeo).

Metátesis (intercambio del lugar de los sonidos): *Grabiel (Gabriel), *Idelfonso (Ildefonso), *probe (pobre).

Queísmo y dequeísmo: Me di cuenta *que estaba mal; Resulta *de que no vino.

Empleo de la 3.ª persona en lugar de la 1.ª: Yo no lo *ha visto (Yo no lo he visto).

Frecuentes errores de concordancia o anacolutos: *Yo me gustaría ir Nivel léxico-semántico Confusión entre términos muy parecidos: entrenar por entrenarse; oír por escuchar.

Confusiones de consonantes: *abujero (agujero), *agüelo (abuelo), *güevo (huevo).

Empleo de palabras contagiadas por su significado en otras lenguas: resetear, deletear.

Etimologías populares: *andalias (sandalias); *gomáticos (neumáticos), *mondarina (mandarina).

Creación de sílabas o palabras innecesarias: *concretación (concreción).

Empleo de giros con significados inapropiados: *a nivel de; *en base a.

Uso de palabras malsonantes.

Cuanto más relajada es la atmósfera en una situación comunicativa, más suavizan también los interlocutores su nivel de exigencia respecto al uso que hacen de la lengua, con el consiguiente riesgo de incurrir en algún vulgarismo: cometer incorrecciones gramaticales respecto a la norma, despreciar estructuras peculiares de los textos, no guardar el turno de palabra en contextos orales, faltar a las normas de cortesía, elevar excesivamente el volumen de una conversación o no respetar la distancia social. Ampliad vuestra información sobre los vulgarismos más habituales en español, dividid en grupos la clase y grabad en formato digital diversos episodios en los que abunden los vulgarismos. Posteriormente, reproducid las grabaciones en clase, señalad los vulgarismos conforme aparezcan y proponed una versión correcta de los mismos.

Posteriormente entablad un debate en clase en el que argumentéis la importancia de evitar y corregir los vulgarismos. ¿Qué os parece que la RAE haya admitido recientemente la validez de algunos vulgarismos?

Las diversas situaciones comunicativas generan los llamados registros idiomáticos o variedades de situación.

Una misma persona puede utilizar diferentes registros: formal, familiar, coloquial, y es un hecho comprobado que cuanto mayor es la cultura del hablante, más facilidad tiene para adaptarse a los distintos registros.

Diversos factores determinan la elección de uno u otro registro:

¬ El canal o medio de expresión utilizado. La lengua escrita es distinta de la hablada; de este modo, el canal también influye en la selección del tipo de texto (no es lo mismo escribir un artículo que un pregón).

¬ El referente de la comunicación. No se habla igual en una tertulia literaria que en una gastronómica o viendo la retransmisión de un partido de baloncesto entre amigos.

¬ El propio carácter de quien habla, que puede generar un estilo personal.

¬ La atmósfera o tensión comunicativa. Nos referimos a la situación en que se produce la comunicación y el grado de relación entre el emisor y el receptor (mayor o menor confianza, conocimiento o desconocimiento mutuo...). Una manifestación específica de la atmósfera comunicativa es el denominado «factor grupo»: la pertenencia a un determinado colectivo condiciona la forma de expresión.

Se suele distinguir entre registro formal (se habla y escribe manteniendo las distancias) e informal o coloquial.

Predominio de la función expresiva (abundancia de palabras con valores puramente expresivos)

● Interjecciones: ¡Oh!; ¡Eh!; ¡Uf!

● Formas verbales lexicalizadas: ¡Anda!; ¡Vaya!

● Empleo impersonal de tú, uno… en vez de la primera persona gramatical: Tú no sabes qué hacer cuando…

● Repeticiones para transmitir intensidad: El plato está rico rico.

● Ordenación subjetiva de la frase: El pan a mí me gusta mucho.

● Uso de léxico valorativo: Cari, ven aquí; Esto me mola; La película es bestial.

● Diminutivos y aumentativos con valor afectivo: amorcito; niñato.

● Expresiones afectuosas e insultos ficticios: mamoncete; chiqui.

Finalidad eminentemente práctica (el lenguaje coloquial es bastante económico)

● Elipsis, dada la elevada dependencia del contexto: Este si yo te contara

● Escasa variedad de nexos conjuntivos (polivalencia de que): No me digas que he sido yo, que yo no he sido, que te lo digo yo.

● Dicción rápida.

● Uso de palabras «comodín» o «baúl»: eso, tema, cosa, hacer, coger, echar, etc., válidas para cualquier contexto.

Presencia simultánea de los interlocutores (favorece la espontaneidad y motiva la falta de elaboración del mensaje)

● Ruptura frecuente de la construcción sintáctica: Yo diría bueno, me parece que sí

● Frases cortas con casi total ausencia de subordinadas: Es tarde, yo me voy, ¿me acompañas?

● Uso de un vocabulario limitado (en especial, en adjetivos y adverbios) con pocos sinónimos: importante; bueno; malo.

● Ausencia de orden lógico en el desarrollo de los contenidos.

● Frecuentes repeticiones.

11 Busca en el texto anterior ejemplos de los rasgos del lenguaje coloquial (pronunciación relajada, frases inacabadas, muletillas, repeticiones, incoherencias, uso de modismos, frases hechas, exclamaciones, apelaciones al emisor…).

12 Convierte a un registro formal el texto anterior.

13 Al hablar de la situación comunicativa, hemos mencionado el «factor grupo». Es frecuente que los grupos (familia, amigos muy cercanos) empleen expresiones que difícilmente se entienden fuera de ese grupo, pues normalmente hacen referencia a experiencias vividas entre sus componentes. Piensa en alguno de los grupos a los que perteneces (clase, familia, amigos), aporta algún ejemplo de expresión que cobre un sentido especial dentro de ese grupo y explícalo oralmente ante la clase.

Hay que advertir que la variedad coloquial supone una forma relajada de hablar, pero no vulgar, es decir, no contiene necesariamente incorrecciones. Un hablante culto, en una situación coloquial, no cometerá apenas vulgarismos; en cambio, un hablante vulgar sí incurrirá en ellos y, probablemente, será incapaz de alcanzar un registro formal.

Situada en el Madrid de los años 80, Bajarse al moro (1985) es una obra teatral de José Luis Alonso de Santos. Se trata de una comedia de jóvenes que buscan su sitio en el mundo. Con humor e ironía, no exentos a veces de amargura, José Luis Alonso de Santos nos muestra a unos personajes que se debaten entre la marginalidad y la integración, así como el lenguaje vivo de la calle, el habla coloquial y la jerga marginal de una parte de la juventud, reflejo de la realidad social de una época.

(Se abre la puerta de la calle y aparece la cabeza de Chusa, veinticinco años, gordita, con cara de pan y gafas de aro.)

Chusa.— ¿Se puede pasar? ¿Estás visible? Que mira, que esta es Elena, una amiga muy maja. Pasa, pasa, Elena.

(Entra y detrás Elena con una bolsa en la mano, guapa, de unos veintiún años, la cabeza a pájaros y buena ropa.)

Este es Jaimito, mi primo. Tiene un ojo de cristal y hace sandalias. Elena.— (Tímidamente.) ¿Qué tal?

Jaimito.— ¿Quieres también mi número de carnet de identidad? No te digo. ¿Se puede saber dónde has estado? No viene en toda la noche, y ahora tan pirada como siempre.

Chusa.— He estado en casa de esta. ¿A que sí, tú? No se atrevía a ir sola a por sus cosas por si estaba su madre, y ya nos quedamos allí a dormir.

(Saca cosas de comer de los bolsillos.) ¿Quieres un bocata?

Jaimito.— (Levantándose del asiento muy enfadado, con la sandalia en la mano.) Ni bocata ni leches. Te llevas las pelas, y la llave, y me dejas aquí colgao, sin un duro… ¿No dijiste que ibas a por papelillo?

Chusa.— Iba a por papelillo, pero me encontré a esta, ya te lo he dicho. Y como estaba sola…

Jaimito.— ¿Y esta quién es?

Chusa.— Es Elena.

Jaimito.— Eso ya lo he oído, que no soy sordo. Elena.

Elena.— Sí, Elena.

Jaimito.— Que quién es, de qué va, de qué la conoces…

Chusa.— De nada. Nos hemos conocido anoche, ya te lo he dicho. (…)

Jaimito.— ¡Anda que…! Lo que yo te diga.

Chusa.— Pon tus cosas por ahí. Mira, ese es el baño, ahí está el colchón. (Al ver la cara que está poniendo Jaimito.) Se va a quedar a vivir aquí.

Jaimito.— Sí, encima de mí. Si no cabemos, tía, no cabemos. A todo el que encuentra lo mete aquí. El otro día al mudo, hoy a esta. ¿Tú te has creído que esto es el refugio El Buen Pastor, o qué?

Chusa.— No seas borde.

Elena.— No quiero molestar. Si no queréis, no me quedo y me voy.

Jaimito.— Eso es, no queremos.

Chusa.— (Enfrentándose a él.) No tiene casa. ¿Entiendes? Se ha escapado. Si la cogen por ahí tirada… No seas facha. ¿Dónde va a ir? No ves que no sabe, además.

Jaimito.— Pues que haga un cursillo, no te jode. Yo lo que digo es que no cabemos. Y no digo más.

14 En la vida social es frecuente escuchar el adjetivo friki. La Real Academia de la Lengua ya admite este término (friki/friqui).

a) ¿Sabes qué significa? Explícalo con tus propias palabras.

b) ¿Conoces su origen lingüístico? Esta palabra se relaciona con el término inglés freak

c) ¿Crees que tiene un sentido peyorativo o denigrante?

d) ¿Calificarías a alguna persona cercana como friki? Explica tus razones.

e) ¿Crees que todos somos en cierto modo frikis con respecto a algo? Razona, de igual modo, tu respuesta.

f) En caso de que no te consideres friki, ¿crees que podrías llegar a serlo? ¿En relación con qué?

La elección del registro viene determinada por la situación comunicativa. Dependiendo de dicha situación, deberemos optar en cada caso por un registro formal o coloquial. Además, la situación también determina el canal (oral o escrito) que debamos emplear y este a su vez condiciona el registro (los textos orales son, por lo general, más adecuados para el registro informal o coloquial). A continuación, te ofrecemos una serie de situaciones. Con los conocimientos que ya posees, indica, en cada caso, el registro (formal / coloquial) y el canal que emplearías (oral / escrito). Justifica posteriormente cada una de tus respuestas, y ten en cuenta que puedes emplear matices (hay distintos grados de formalidad dentro de un mismo registro). Cuando te sea posible, ejemplifica mediante actuaciones tanto correctas como incorrectas:

A Propones a tus amigos y amigas ir a estudiar en lugar de acudir a una fiesta.

B Te cita la jefa de estudios de tu centro para comentar un asunto disciplinario que ha sucedido en tu clase.

C Saludas a la jefa de estudios junto a unas personas desconocidas en la cafetería del centro durante el recreo. Quieres hablar con ella en privado.

D Decides con tu familia dónde pasar las próximas vacaciones.

E Reclamas a tu ayuntamiento que arregle el acerado de tu calle.

F Decides contactar con una empresa para solicitar trabajo.

G Te presentas a ti mismo/a en una entrevista de trabajo.

H Inicias tu declaración de intenciones en una entrevista de trabajo.

I Reclamas una calificación tras los exámenes finales.

J Expones una cuestión del temario en clase.

Cuando hablamos o escribimos lo hacemos porque necesitamos decir algo. La necesidad comunicativa nos lleva a construir textos que se adecuen a nuestra intención. Por ello, la lengua, el sistema de comunicación que usamos a diario, es mucho más que un conjunto de sonidos, morfemas, palabras o sintagmas. Lo realmente importante de una lengua es el uso que hacemos de la misma, y ello implica considerar los textos que podemos componer con los elementos anteriormente citados y, más aún, la intención que nos lleva a crear, decir, escribir, leer o escuchar dichos textos. Más allá del análisis gramatical de los componentes menores de una lengua se encuentra, pues, el estudio de los textos, que son los que realmente constituyen una unidad de intención y encierran un sentido comunicativo completo.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término texto del siguiente modo:

Texto. (Del lat. textus).

1. m. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos.

De la anterior definición deducimos lo siguiente:

¬ Los textos pueden estar formados por uno o múltiples enunciados. En ocasiones bastará con una sola palabra o, incluso, un solo sonido: ¡Eh!, ¡Hola!, Vale, etc. Otras veces, será un conjunto de enunciados, como sucede en los poemas, las cartas, los anuncios publicitarios, las leyes, las novelas, etc.

¬ Los textos deben ser coherentes, es decir, han de presentar una adecuada conexión entre sus enunciados y, además, adaptarse de forma lógica y consecuente a la situación comunicativa. Todo texto, sea oral o escrito, responde siempre a una intención del emisor y, además de presentarse como una sucesión de oraciones aceptables gramaticalmente (es decir, ajustadas a las normas o reglas morfosintácticas), debe tejer una red razonable de significados y adecuarse a un determinado contexto comunicativo. Ello implica elegir el tipo de texto apropiado, ajustarlo a nuestras intenciones (convencer, obligar, informar a alguien, gestionar una solicitud, captar la atención, emocionar a nuestro interlocutor, atemorizarlo, calmar los ánimos de un auditorio, etc.) y acomodarlo a las características del receptor. Por ejemplo, no usaríamos el mismo registro para saludar a nuestros amigos o a un desconocido, ni nos dirigiríamos igual a un familiar que al personal funcionario de cualquier organismo público; de igual modo, las personas mayores requieren un tratamiento de cortesía que no es necesario con personas de nuestra edad, etc.

¬ El canal de difusión puede ser, también, diverso. Por lo general, hablamos de textos orales o escritos: si queremos solicitar una beca, redactaremos un escrito; si deseamos contar una anécdota en una reunión de amigos, lo haremos oralmente. No olvides que, a diferencia del texto oral —más espontáneo—, el escrito requiere planificación, organización de sus ideas, revisión y corrección, además de una presentación adecuada. El texto escrito, por otra parte, implica cuidar esmeradamente la sintaxis, la ortografía y la puntuación, así como evitar las palabras comodín, las frases hechas o las muletillas.

Podemos considerar las siguientes propiedades del texto: tipología, adecuación, coherencia y cohesión.

La sociedad actual es muy compleja y en la misma se generan múltiples procesos comunicativos, lo que conlleva una amplia diversidad de textos que pueden clasificarse según su naturaleza, su contenido, su intención y su estructura. Los más habituales son los siguientes:

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS SEGÚN SU NATURALEZA

● Función: divulgar los avances producidos en el ámbito de la ciencia y la técnica; exponer pautas de funcionamiento de objetos o maquinaria.

Textos científico-técnicos

● Funciones de lenguaje: referencial y apelativa (informar, explicar y convencer).

● Carácter: expositivo. Pueden aparecer elementos argumentativos.

● Código: acusada inclusión de referencias propias del ámbito científico (terminología específica).

● Función: su objetivo es el estudio del ser humano y de su entorno.

● Funciones de lenguaje: referencial, expresiva, apelativa y estética.

● Carácter: expositivo y argumentativo.

Textos humanísticos

● Código: rigor y claridad en la exposición. Variedad en la forma y en los contenidos, con posible inclusión de argumentos diversos. Los textos humanísticos se manifiestan generalmente en forma de ensayo, un subgénero que aúna la exposición, el punto de vista subjetivo y cierta voluntad de estilo literario.

● Función: regulan las relaciones entre los individuos y las diversas administraciones públicas.

● Funciones de lenguaje: referencial y apelativa.

Textos jurídico-administrativos

● Carácter: instructivo, expositivo y argumentativo. Textos escritos de estructura prefijada y reconocible, que facilita su lectura e interpretación. Su carácter objetivo y universal puede ser compatible con argumentaciones diversas que apoyan las normas o las sentencias dictadas.

● Código: uso denotativo y objetivo del lenguaje. Tendencia a fórmulas y estructuras conservadoras y prefijadas. Posible aparición de argumentos de tipo social, jurídico, de salud, de tradición, de progreso, etc.

● La literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua.

Textos literarios

● Funciones de lenguaje: poética, referencial (narración de hechos objetivos), expresiva (lírica), apelativa (ensayo y textos sociales), metalingüística (ensayo literario).

● Carácter: expositivo (narrativo, descriptivo), argumentativo (apelativo), emotivo.

● Código: estructuras prefijadas (lírica, drama, novela…), uso personal del código lingüístico (recursos retóricos).

● Los textos periodísticos tratan de captar y dar determinado tratamiento (escrito, oral, visual o gráfico), a la información en cualquiera de sus formas y variedades.

Textos periodísticos

● Funciones de lenguaje: referencial (presentación de hechos noticiables), apelativa (artículos de opinión, ensayo), expresiva (artículos de opinión), poética (uso de recursos retóricos, figuras literarias).

● Carácter: expositivo (narrativo, descriptivo), argumentativo, emotivo.

● Código: estructuras prefijadas (tipología de textos periodísticos: noticia, reportaje, columna), uso personal del código lingüístico (recursos retóricos).

● Los textos publicitarios son aquellos que tratan de divulgar noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

Textos publicitarios

● Funciones de lenguaje: referencial (presentación de novedades), expresiva (transmisión de experiencias personales, transmisión de emociones), apelativa (llamada al consumo), poética (recursos retóricos de todo tipo, en formato escrito, visual o sonoro).

● Carácter: expositivo (narrativo, descriptivo), argumentativo, emotivo.

● Código: mezcla del código lingüístico y códigos visuales (imágenes, gráficos, etc.), uso personal del código lingüístico (recursos retóricos lingüísticos y visuales).

Además de esta clasificación, podemos organizar los textos según su finalidad o carácter. Hablamos, en este caso, de diversas tipologías textuales básicas.

Textos descriptivos

Textos narrativos

Textos expositivo-explicativos

Textos argumentativos

Textos instructivo-preceptivos

Textos dialogados o conversacionales

Nos sirven para representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Ejemplo: las guías de viaje.

Usados para referir acciones, historias o hechos, bien reales o ficticios. Ejemplo: los cuentos y las novelas.

Se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una palabra, texto o doctrina. Ejemplo: los reportajes, los libros de texto.

Mediante este tipo de textos defendemos o rechazamos, aportando razones diversas, alguna idea, proyecto o pensamiento. La publicidad suele ser argumentativa.

Nos sirven para conocer las normas de funcionamiento de un objeto o sociedad. Son instructivos los manuales de primeros auxilios, las leyes o las instrucciones de funcionamiento de cualquier objeto.

Suponen un intercambio comunicativo entre varios interlocutores. Un texto dialogado puede ser, a su vez, narrativo (un interlocutor cuenta una historia), argumentativo (dos o más interlocutores ofrecen su punto de vista sobre un hecho), etc.

Elegir un tipo u otro de texto es una cuestión esencial. Pensemos en lo siguiente: ¿Sería coherente redactar un decreto usando sonetos o cuartetos? ¿Nos conviene utilizar la argumentación si solo queremos transmitir información?

¿Compondríamos un cuento para transmitir las instrucciones de montaje de un mueble?

Como se puede comprobar, las distintas clasificaciones nos muestran una amplia variedad de textos y situaciones. Cada uno de ellos tiene una función principal y cuenta con un destinatario o grupo de destinatarios ideales. Ajustar todos estos componentes implica adecuarse al contexto comunicativo.

La adecuación al contexto comunicativo es otra de las condiciones que debe cumplir un texto.

Denominamos adecuación al grado de adaptación por parte del emisor a la situación comunicativa y a las normas sociales, personales y lingüísticas en las que se produce un acto comunicativo.

Para que un texto sea adecuado se deben considerar los siguientes aspectos.

El registro lingüístico

Este concepto alude al modo de expresarse que se adopta en función de las circunstancias. Puede ser formal, si nos encontramos ante desconocidos o hablamos en público, o coloquial, si se produce entre amigos.

El registro formal implica mantener cierta distancia entre los interlocutores. Se manifiesta mediante el uso de procedimientos para abrir o cerrar diálogos u otras intervenciones, por la utilización de fórmulas de tratamiento, en la inclusión de tecnicismos y en el cuidado por la entonación, sintaxis, estructura de los textos, etc.

El registro coloquial, más unido al contexto inmediato, presenta mayor emotividad, espontaneidad y falta de elaboración: frases inacabadas, uso de interjecciones (¡Oh!, ¡Eh!, ¡Uf! ), formas verbales lexicalizadas (¡Anda!, ¡Vaya!), repeticiones: (Esta es la buena buena de veras), ordenación subjetiva de la frase (La peli, tú no te imaginas lo bonita que es), uso de términos propios de grupos (No me mola nada), uso de diminutivos afectivos (¡Vaya tela con el niñito…!), etc.

Según sea la situación, habremos de escoger más o menos cuidadosamente nuestro vocabulario. Del mismo modo, usaremos con cierta frecuencia sinónimos y otros mecanismos para evitar repeticiones.

Las situaciones formales exigen usar expresiones de cortesía de modo ineludible (tratamiento ante desconocidos, sobre todo si son personas mayores: usted, señor, señora, don o doña; encabezamientos y cierres en cartas: Estimado/a amigo/a; tratamiento de cargos: Ilmo. Sr.). Muchas situaciones informales también requieren cortesía. Es lo que se conoce con el nombre de cordialidad. Nunca debe abusarse de la confianza.

Según sea nuestra intención y la situación, elegiremos textos orales o escritos. Algunas situaciones requieren documentos escritos de forma obligatoria y, en muchos casos, con formato preestablecido: instancias, solicitudes, currículos, etc.

Afecta a múltiples aspectos textuales: la ortografía, las concordancias (*La gente piensan…), la puntuación (*Este estudio, muestra la validez…), la estructura oracional (*Yo, para mí, pienso…) o los vulgarismos (*Resulta de que…).

Una buena presentación implica que el texto sea legible, ordenado, claro e, incluso, agradable a la vista. Debe evitarse el desorden y la confusión y, si escribimos a mano, cuidar nuestra caligrafía. Además, conviene considerar:

a. La organización del texto: índice, portada adecuada y título, epígrafes (esenciales para separar bloques de un mismo texto), bibliografía empleada, etc.

b. El uso correcto de convenciones en el procesador de texto: una fuente (tipo de letra) de fácil lectura, un tamaño legible (12 puntos), el uso adecuado de la tipografía (negrita, subrayados, cursivas, etc.), márgenes, o la inserción de tablas, dibujos o imágenes en el documento.

15 Piensa en la siguiente situación y reflexiona en torno a las posibilidades que a continuación te ofrecemos. Estás en clase. Apenas conoces a tu profesor o profesora. Te parece que va demasiado deprisa.

a) Escribes una nota en la que solicitas que vaya un poco más despacio. La metes en un sobre, le pones un sello y se la envías a su domicilio.

b) Comentas entre tus compañeros que va muy deprisa y que te gustaría que fuese un poco más despacio. Decides escribir un poema para solicitarle que vaya más despacio.

c) Esperas a que termine la clase, te levantas y le dices: ¿Puede repetir todo lo que ha dicho?

d) Te levantas inopinadamente y, a voz en grito, vociferas: ¡Más despacio, hombre!

e) Te levantas lentamente, te diriges hacia el profesor y, en silencio, al oído, le dices: ¡Un poquito más lento, quillo!

f) Pides permiso para hablar y dices: ¿Podría aminorar el ritmo de su exposición, a fin de que la información transmitida por usted pueda ser captada e interpretada en mi mente de forma adecuada?

¿Qué error de adecuación aprecias en cada una de estas posibilidades? Explica cuál sería el texto correcto que deberías emplear en este caso.

16 Reflexiona sobre lo explicado en estas páginas, piensa ahora en los siguientes contextos comunicativos y elabora un texto inadecuado y uno adecuado en cada caso. Explica los errores y aciertos de cada uno:

a) Vas sentado en el autobús y una señora mayor se queda de pie. Decides cederle el asiento, pero temes ofenderle.

b) Pides excusas a un amigo por no poder acudir a su fiesta de cumpleaños.

c) Quieres ver un partido de fútbol en un canal de pago y un conocido (no amigo) tuyo lo ha contratado.

d) Recibes una llamada de un operador telefónico que desea hacerte una oferta, pero no dispones de tiempo para atenderlo.

La coherencia determina qué información es la que se ha de comunicar y cómo se debe hacer (orden, grado de precisión, estructura, etc.).

Para que un texto sea coherente debe ajustarse a los siguientes criterios:

¬ Intención. Un texto es coherente si responde a su intención comunicativa: expresar un estado de ánimo o nuestra opinión, persuadir al interlocutor, convencerlo, atemorizarlo, ofrecerle información…

¬ Estructura. Orden de las partes del texto (decidir si lo importante va al principio o al final, los encabezamientos, la organización de los párrafos para que las ideas avancen de forma inteligible…). Para que un texto presente esta propiedad textual ha de desarrollar un tema o tópico de manera que progresivamente se vaya añadiendo información nueva (rema) a la información ya conocida por el contexto. La progresión temática representa el armazón del texto, ya que supone la concatenación y la conexión jerárquica de los temas.

El lingüista francés Bernard Combettes establece diversos tipos de progresión temática, según sea la fórmula utilizada para encadenar los temas y los remas en la sucesión de oraciones.

Progresión de tema constante: a un mismo tema se le van asignando distintos remas, es decir, el mismo tema aparece en sucesivas oraciones con remas diferentes [Gabriel es inteligente. Ø (Gabriel) Es muy rápido pensando. Ø (Gabriel) Siempre dice cosas oportunas]. Es el esquema más simple con el que el escritor no pone en peligro la interpretación, ya que el lector difícilmente se extravía, al haber siempre un punto común —en este caso [Gabriel]— entre todas las frases.

Progresión de tema evolutivo o lineal: responde a una concatenación de temas, esto es, el rema de una proposición o parte de este se convierte en tema de la siguiente. [Esta mañana he estado en la peluquería. Ø (en la peluquería) También estaba la vecina. Ø (la vecina) Me ha dicho que...]. Es frecuente en la exposición de acontecimientos en cadena, en el que uno es la causa del otro.

Progresión de temas derivados: puede entenderse como una variante de los dos esquemas anteriores. Al ser el tema constante un colectivo o un objeto, llamado hipertema, este se puede descomponer en partes, de forma que resulta lícito tematizar los diferentes miembros, llamados subtemas, sucesivamente. En el caso de que el hipertema aparezca explícito, este puede ocupar tanto la posición de tema como de rema: [La obra de J. R. Jiménez suele dividirse en tres etapas: etapa de la poesía intimista [....]; etapa de la poesía pura [....]; etapa de la poesía deshumanizada [...]]. En el ejemplo, el hipertema es [tres etapas], que a su vez se desglosa en tres subtemas, correspondientes a cada etapa.

¬ Tipología. Selección tanto del tipo de texto que se quiere producir (poema, carta, anuncio, ensayo, novela, informe, noticia, etc.) como de la modalidad discursiva que se desea dar al mismo: narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo…

¬ Función. Para la elaboración del texto hay que elegir la función del lenguaje predominante: referencial, expresiva, apelativa, poética, metalingüística, fática.

¬ Cantidad. Un texto coherente debe ofrecer la cantidad justa de información, ni más ni menos. Para ello es imprescindible considerar a quién se dirige el texto y determinar, así, qué es necesario decir, qué podemos omitir y qué grado de precisión necesitamos alcanzar.

¬ Volumen y tono. Un volumen o un tono inapropiados convierten en incoherente un texto. Piénsese en un poema amoroso recitado a gritos o una receta médica susurrada al oído.

Pero todavía hemos de considerar otras cuestiones para construir un texto eficaz. A continuación, os ofrecemos algunas claves para ayudaros a decidir y encontrar lo que queremos decir, ordenarlo claramente en una estructura textual efectiva y, finalmente, transformarlo en palabras.

Además de todo lo anterior, para que un texto alcance su intención comunicativa con eficacia, debe presentar una buena cohesión en su estructura.

La cohesión es la propiedad de la estructura textual por la que se establecen enlaces entre los enunciados que componen un texto. La cohesión actúa como un mecanismo de conexión entre las oraciones mediante recursos semánticos y sintácticos.

Recursos semántico-textuales

Recursos sintáctico-textuales

Repeticiones léxicas (totales o parciales), progresión temática… que constituyen una red semántica que permite entender correctamente el texto.

Sustituciones pronominales, elipsis, conectores que aseguran una correcta progresión temática del contenido. Ello implica utilizar enlaces adecuados entre las oraciones y los párrafos. Las oraciones cohesionadas —conectadas mutuamente— vinculan la comprensión de cada una de ellas con la comprensión de las demás y, por tanto, refuerzan la coherencia del texto.

Recursos semántico-textuales de cohesión

¬ Recurrencia o cohesión léxico-semántica. Mediante estos recursos podemos relacionar palabras que han aparecido por medio de diferentes expresiones.

. Sinonimia: sustitución de una palabra por un sinónimo. Ha muerto su abuela: falleció hace quince días.

. Correferencia o sinonimia textual: se recurre a una expresión que en determinado contexto apunta al mismo referente: Los excursionistas pasaron el día en Granada. Por fin pudieron disfrutar en la ciudad nazarí de un verdadero descanso.

. Hiperonimia (referente ampliado): se opta por otra palabra que la englobe (hiperónimo). Por ejemplo: Compró plátanos. Le encanta la fruta.

. Hiponimia (referente restringido): se sustituye un término por otro más restringido: Trajo la comida. La verdura la colocó en la cesta verde.

. Antonimia: el contraste entre términos contribuye a relacionar las partes de un texto: Yo soy lento; tú rápido.

. Derivación: por otra palabra derivada de la primera: Fueron a la selva: los paisajes selváticos los vuelven locos.

¬ Redes léxicas. Cada texto se construye empleando términos de una o varias redes léxicas correspondientes a los núcleos temáticos sobre los que trata. Así, en un texto sobre enseñanza, aparecerán palabras como alumna, colegio, examinar, asignatura, etc.

Recursos sintáctico-textuales de cohesión

Además de los recursos semánticos, disponemos de otras herramientas lingüísticas para conectar las oraciones. Se trata de los mecanismos sintáctico-textuales (deícticos, elipsis, conectores), los encargados de establecer la sintaxis del texto:

¬ Sustitución. Empleo de pronombres, determinantes y adverbios (los llamados deícticos) para aludir a referentes ya mencionados o que se van a mencionar, sin repetir las mismas palabras.

. Anáfora. Si mediante un pronombre nos referimos a algo que ya se ha nombrado, nos encontramos ante una referencia anafórica: Tus primos son muy simpáticos. Los vi ayer.

. Catáfora. Si el pronombre se refiere a algo que va a aparecer más adelante, la referencia es catafórica: Su casa es muy bonita: Luisa vive en Cuenca.

. Elipsis. Obviamos algo ya nombrado: Los alumnos escribieron un poema. Celebraban el centenario del instituto.

. Recurrencia sintáctica. Consiste en la repetición de estructuras gramaticales (paralelismo) en diversas partes de un texto.

. Conectores discursivos. Los nexos textuales tienen carácter supraoracional y los usamos para combinar oraciones. Los más usuales son los siguientes.

Argumentativos. Marcan diferencias o relaciones semánticas entre dos partes del discurso.

Aditivos y de precisión

Añaden una idea a la anterior o la precisan.

A decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de hecho, encima, en el fondo, en realidad, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo.

Adversativos

Oponen una idea a la anterior. Su significado es similar a la conjunción coordinante pero ; la diferencia es que se pueden combinar con ella: No estaba en clase pero, eso sí, había justificado su falta.

Concesivos Presentan una restricción a la idea anterior.

Consecutivos e ilativos Plantean una consecuencia derivada de la oración anterior.

Ahora bien, (antes) al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí, no obstante, por el contrario, sin embargo, todo lo contrario.

Así y todo, aun así, con todo, de cualquier manera, de todas (formas-maneras), en cualquier caso.

Así pues, consiguientemente, de (este-ese) modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por ende, por tanto, por lo tanto, pues.

Reformuladores. Permiten explicar o retomar lo expuesto de otra manera. Explicativos Explican o aclaran la oración anterior. A saber, es decir, esto es, o sea.

Reformuladores o rectificativos

Vuelven a decir lo mismo que la oración anterior de manera distinta o reformulan una idea errónea anterior para expresarla correctamente.

Dicho con otras palabras, dicho en otros términos, dicho de otra (forma-manera), de otro modo, más claramente, más llanamente, hablando en plata, más bien, mejor dicho, por mejor decir.

Recapitulativos

Resumen lo dicho anteriormente y sirven para introducir una conclusión de lo dicho.

A fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitiva, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo, total.

Estructuradores. Sirven para organizar el discurso.

De ordenación Ordenan las partes de un texto.

De apoyo argumentativo

Ejemplificativos

De digresión

Sirven para introducir nuevos argumentos que apoyen lo dicho.

Aportan ejemplos derivados de lo que se acaba de exponer.

Introducen un tema distinto, relacionado directa o indirectamente con lo anteriormente dicho.

A continuación, antes (de-que) nada, de (una-otra) parte, en (primer-segundo...) lugar-término, finalmente, para empezar, para terminar, primeramente.

Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien.

Así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia.

A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto.