64 Literary Journalism Studies,

��

64 Literary Journalism Studies,

��

Provatipográfica

José Machado

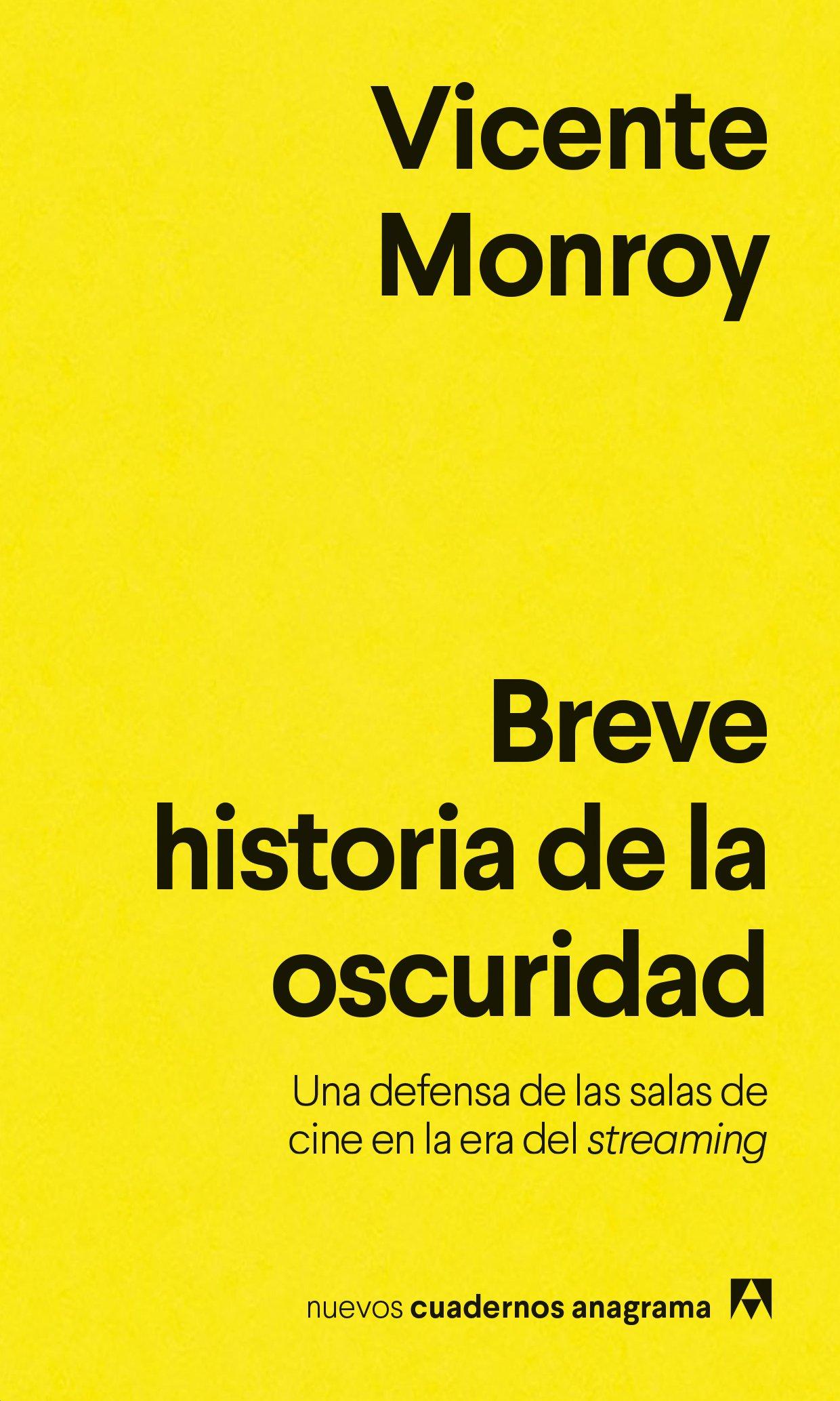

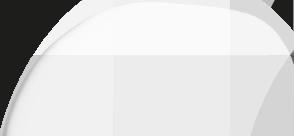

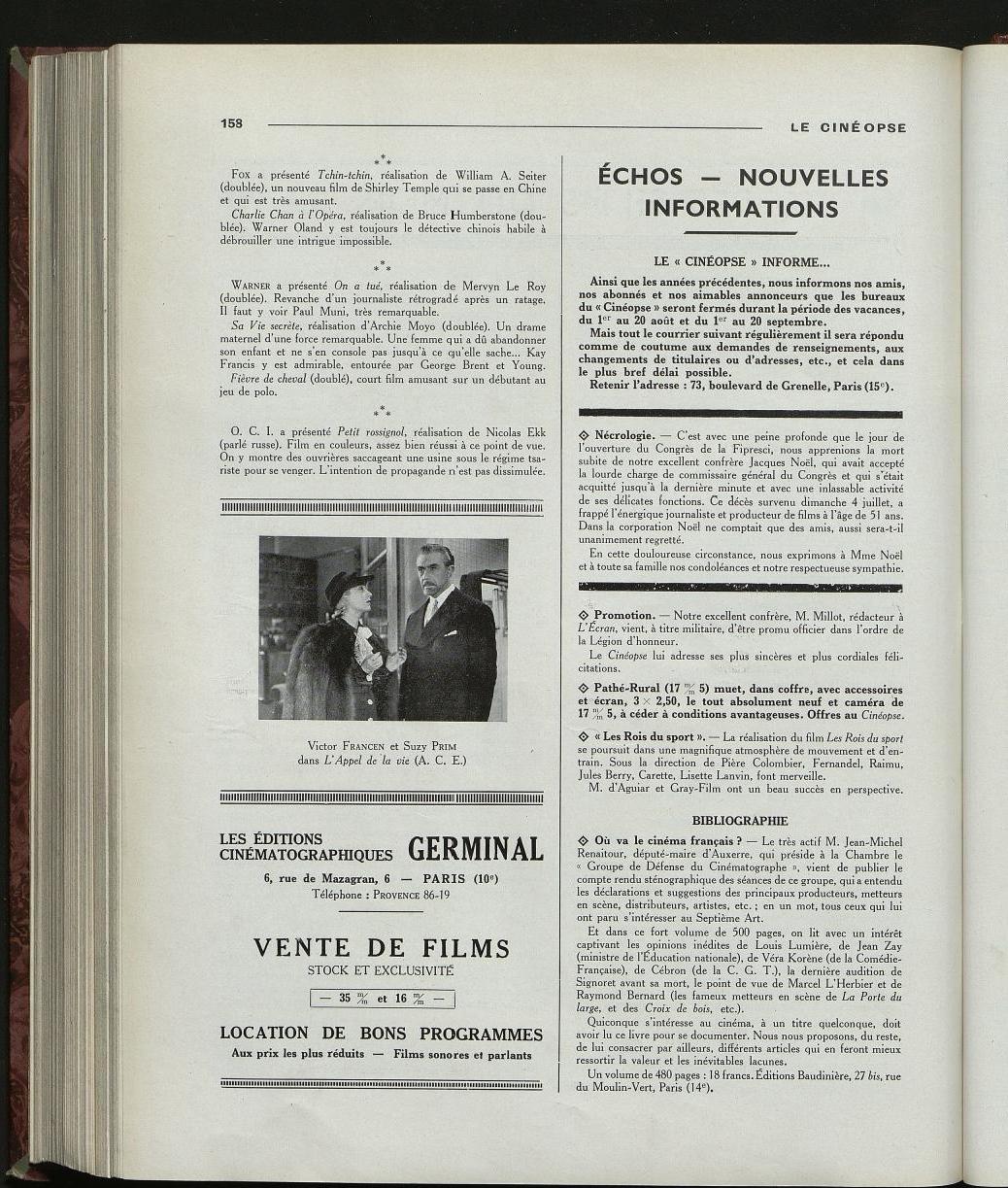

Recordo Françoise Giroud numa memória que atravessa todo este número. Para David Lynch, o poema inédito de Ricardo Tiago Moura. Graças a Francisco de Almeida Dias que traduziu a recensão de Sandra Paoli ao ensaio de Paolo Stellino — Françoise Giroud, publisher, não aprovaria o título por se recusar a grafar interrogações, mas — Poderá o cinema ajudar a repensar Nietzsche? Quero ler, que Christopher Small antecipa, o também 3.º número, da Outskirts. De Espanha, um texto inédito do programador e autor de Breve historia de la oscuridad, Vicente Monroy. Com Alberto Valente, o que os programadores podem esperar da 2.ª edição do ECAM FORUM em junho. Este terceiro número da gray-film publica nas últimas páginas a reprodução de La Cinématographie Française que se tornou clandestina na França ocupada.

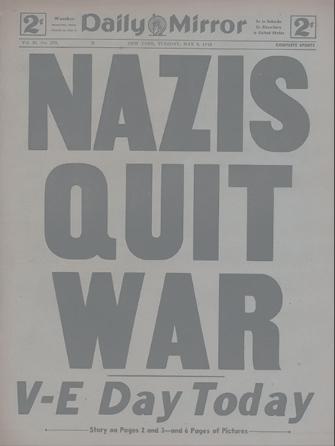

Sem jornalismo («é estar lá, no sítio onde bate o coração do mundo», nas palavras de Françoise Giroud) não há democracia. A manifesta e não exagerada morte da imprensa — pouco a pouco — é a melhor notícia para populistas: não é novidade que no digital já não necessitam de reinstalar a prática secular da censura prévia. Sem imprensa livre, quem nos quer liderar monopolizará o espaço público com propaganda e desinformação. Enriquecem os que se apresentam como ex-jornalistas, com falta de ética, dão mau nome à profissão. Têm uma nova carreira e arregimentam-se emcartéis de maus profissionais-facilitadores: um wonder de baixo nível da consultadoria de preconceitos que tentam injetar nos ciclos noticiosos à custa da dos meios parasitados (credibilidade perdida para informar) e da precariedade que esmaga quem trabalha em jornalismo. O mundo é um poço sem fundo de opportunities para capital do alheio controlar títulos e, com os mínimos alcançar a concentração da propriedade indireta dos orgãos (até então credíveis); ao mesmo tempo, oportunistas armam, por inteligencia artificial, exércitos de bots; e, do outro lado do espelho, viram o bico ao prego da liberdade de expressão (não do indíviduo, mas de perfis digitais falsos que promovem novos tiranos). Valorizemos o trabalho dos jornalistas. Viva a Liberdade de Imprensa! ��

07 Nocéutudoéperfeito

Ricardo Tiago Moura

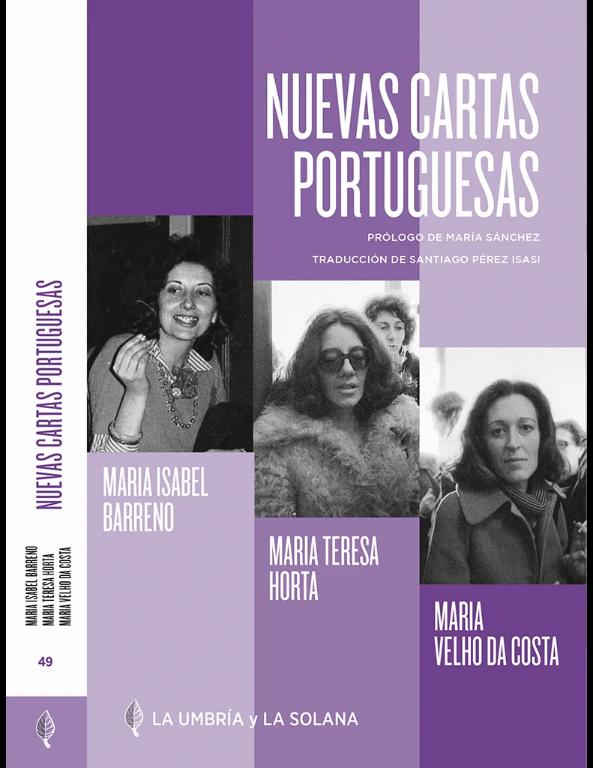

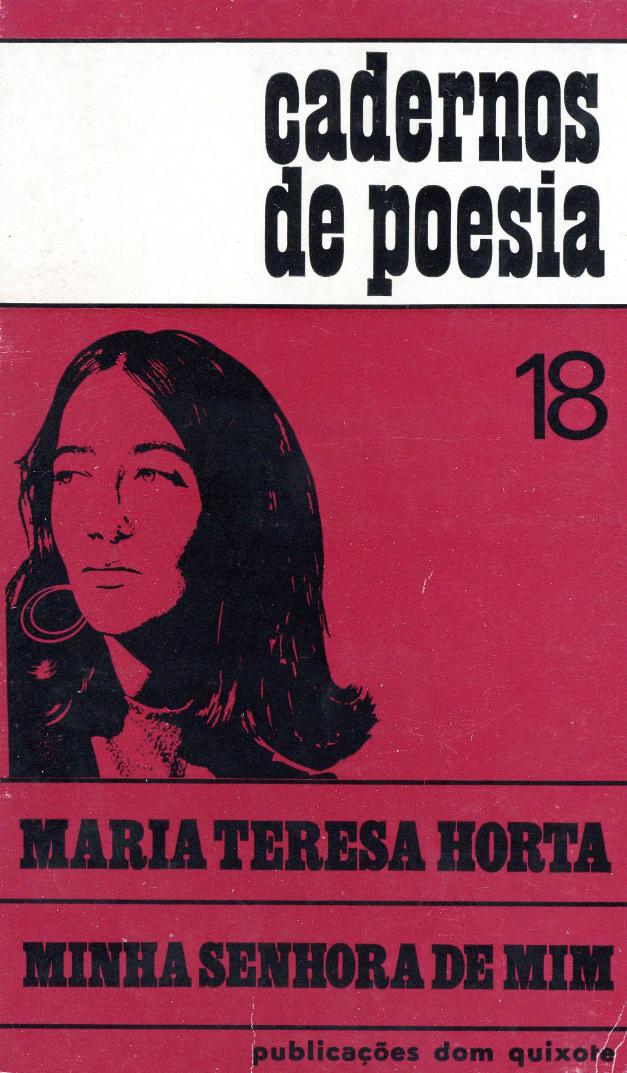

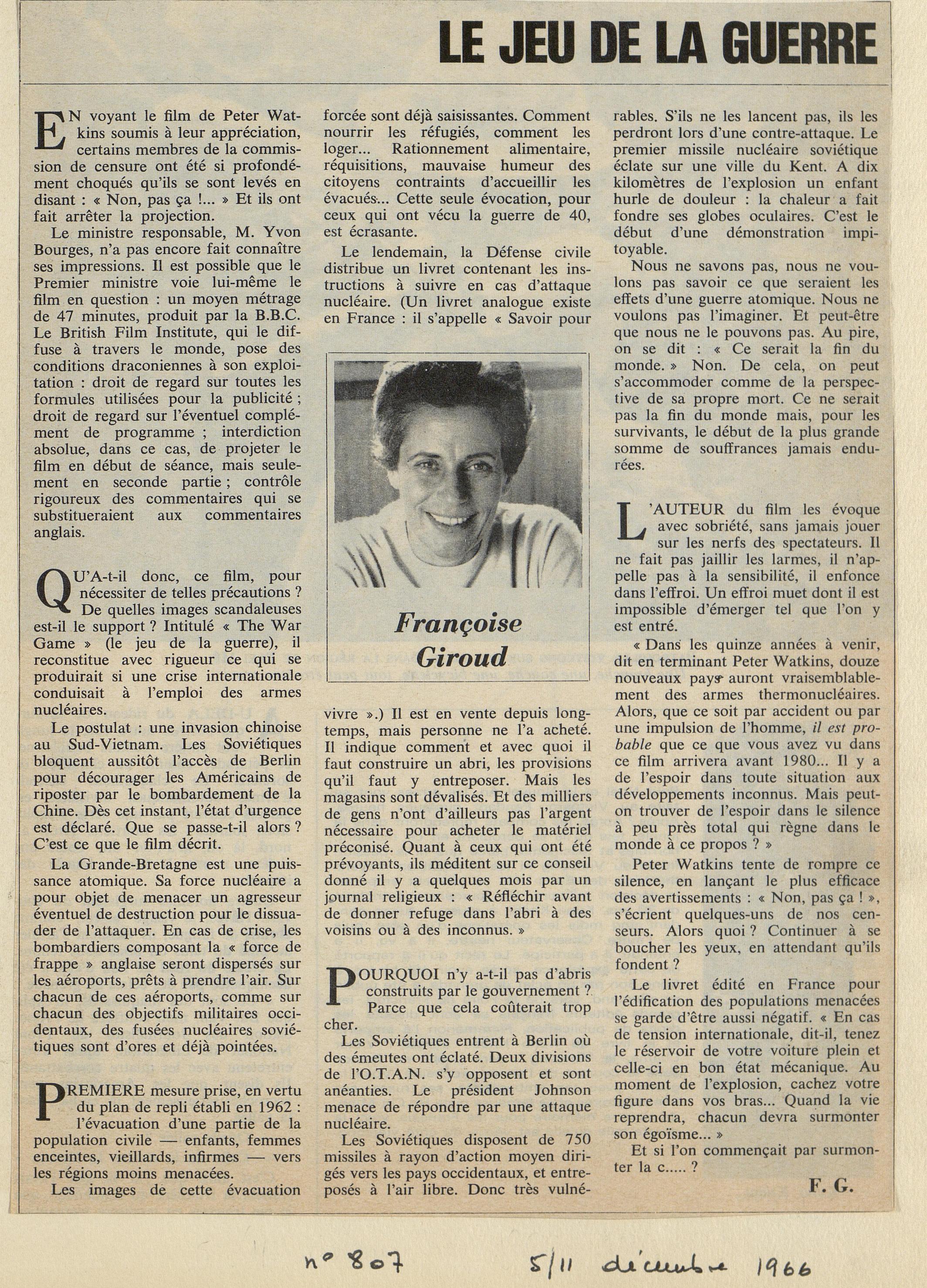

13 Inmemoriam:Medesavim/Minhasenhoradequê

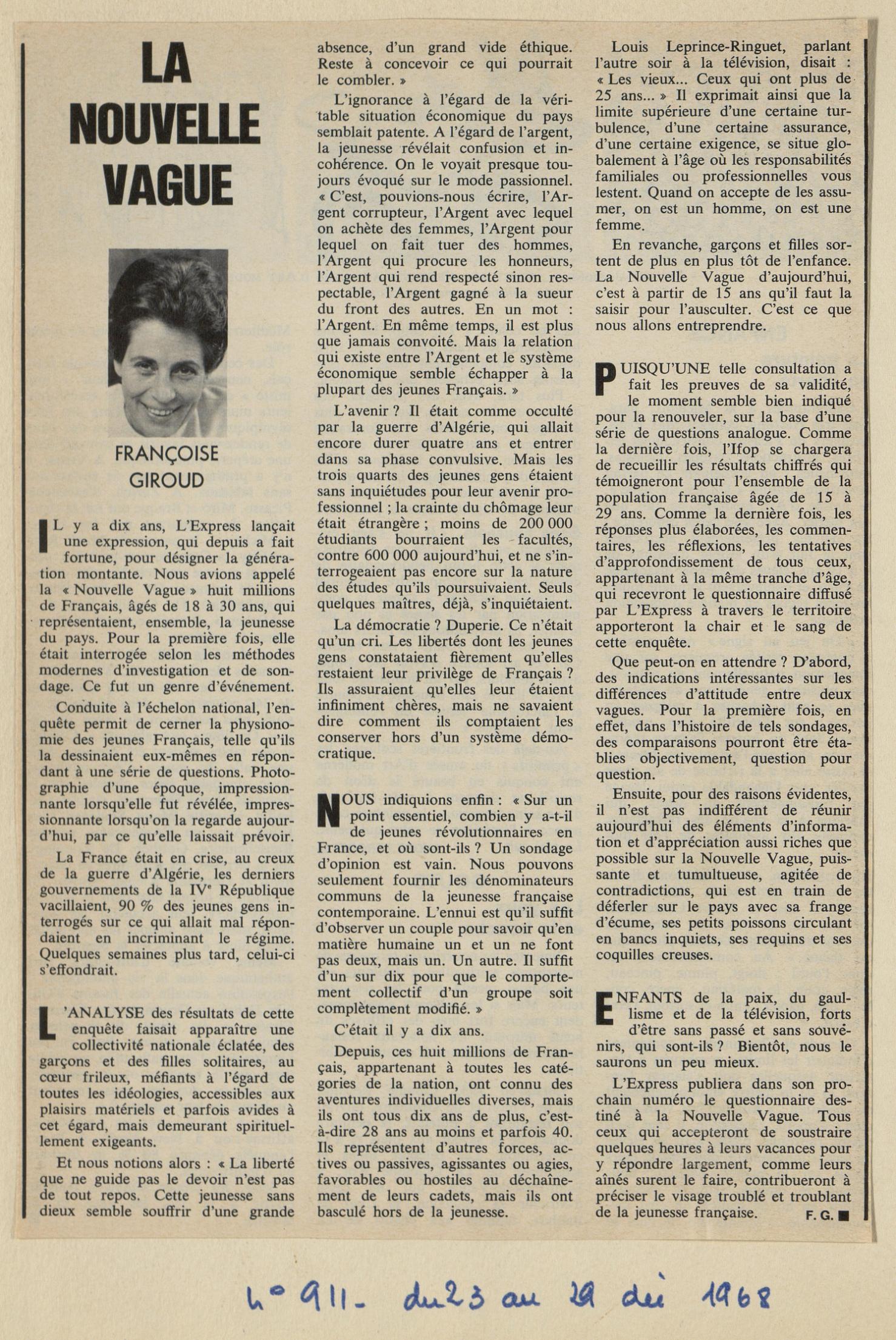

Maria Teresa Horta, Sá de Miranda, Ana Luísa Amaral

18 Labrisayelvendaval/Abrisaeovendaval

Vicente Monroy

27 PoderáocinemaajudararepensarNietzsche?

Sandra Paoli

31 Entrevista:Segundaediçãodo«ECAMFORUM»

Alberto Valverde

41 Entrevista:«OutskirtsFilmMagazine»

Christopher Small

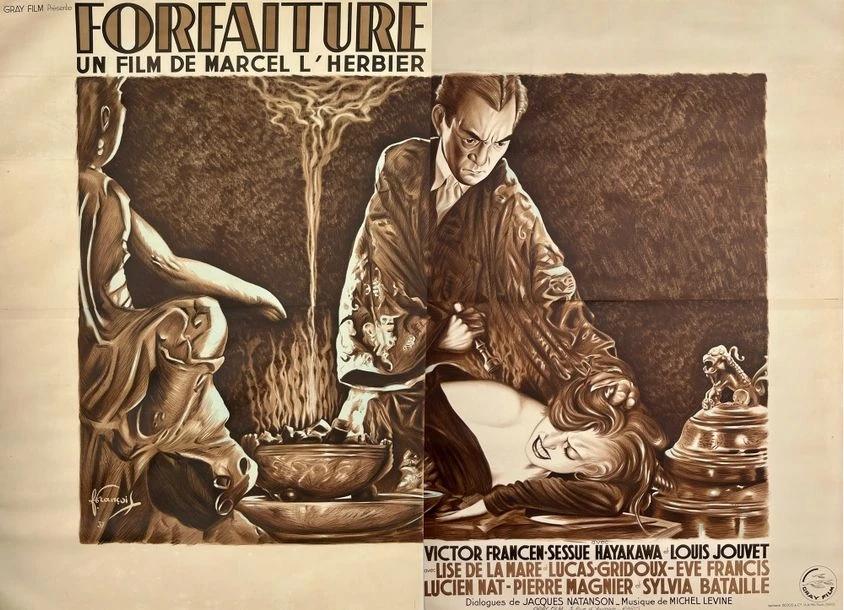

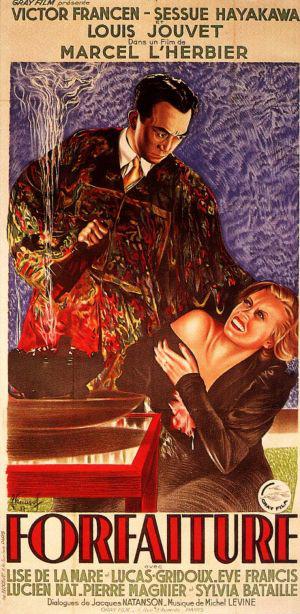

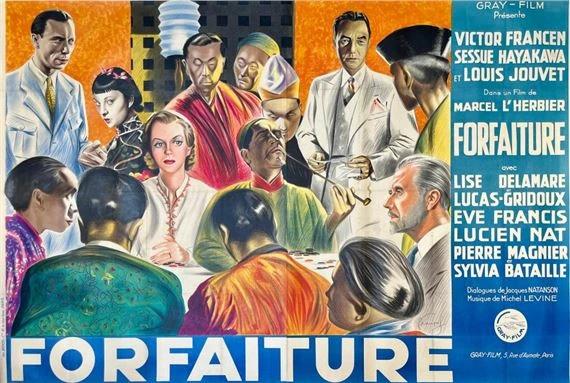

45 Quemdeunomeàgray-film?(III)

José Machado

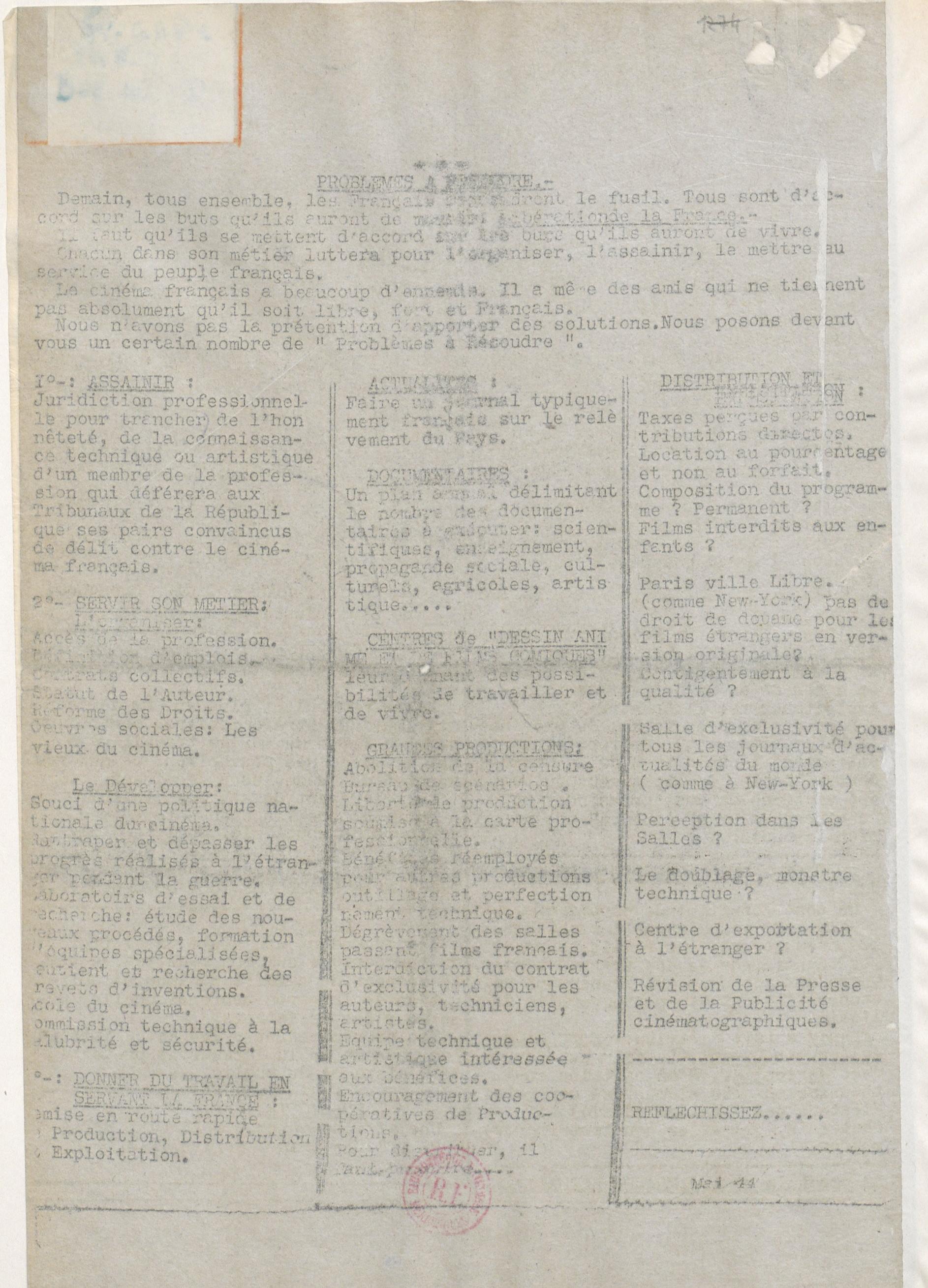

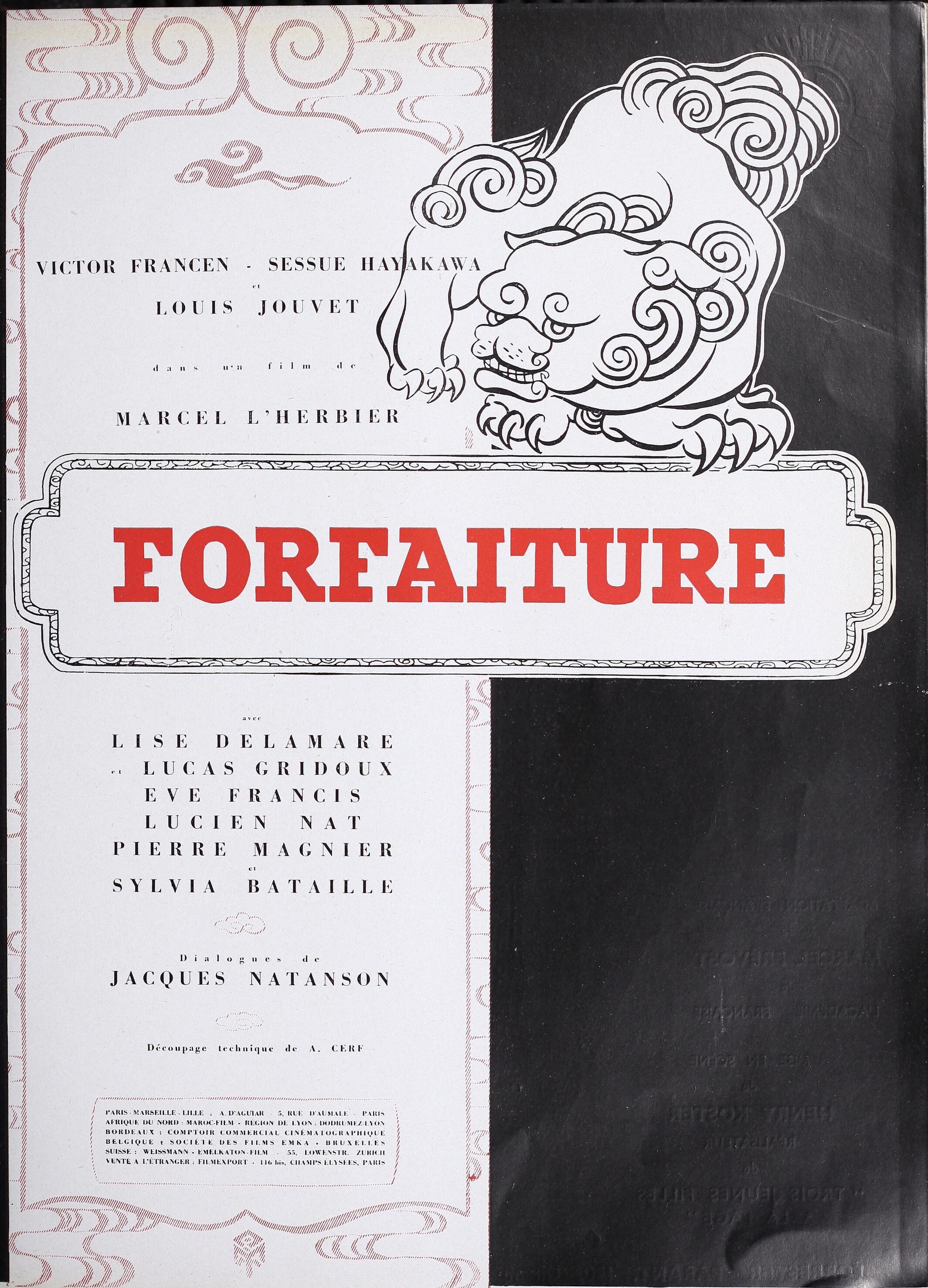

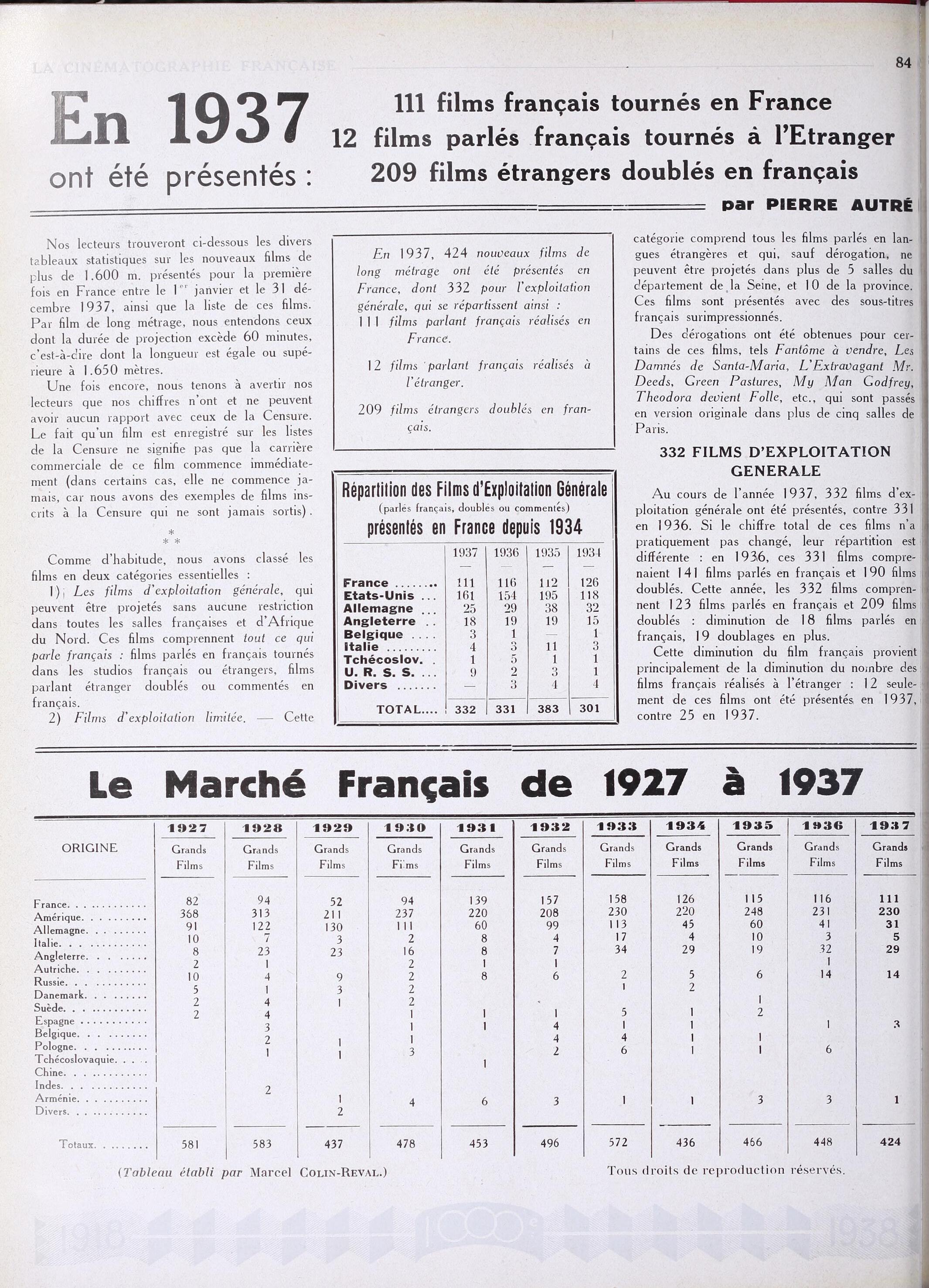

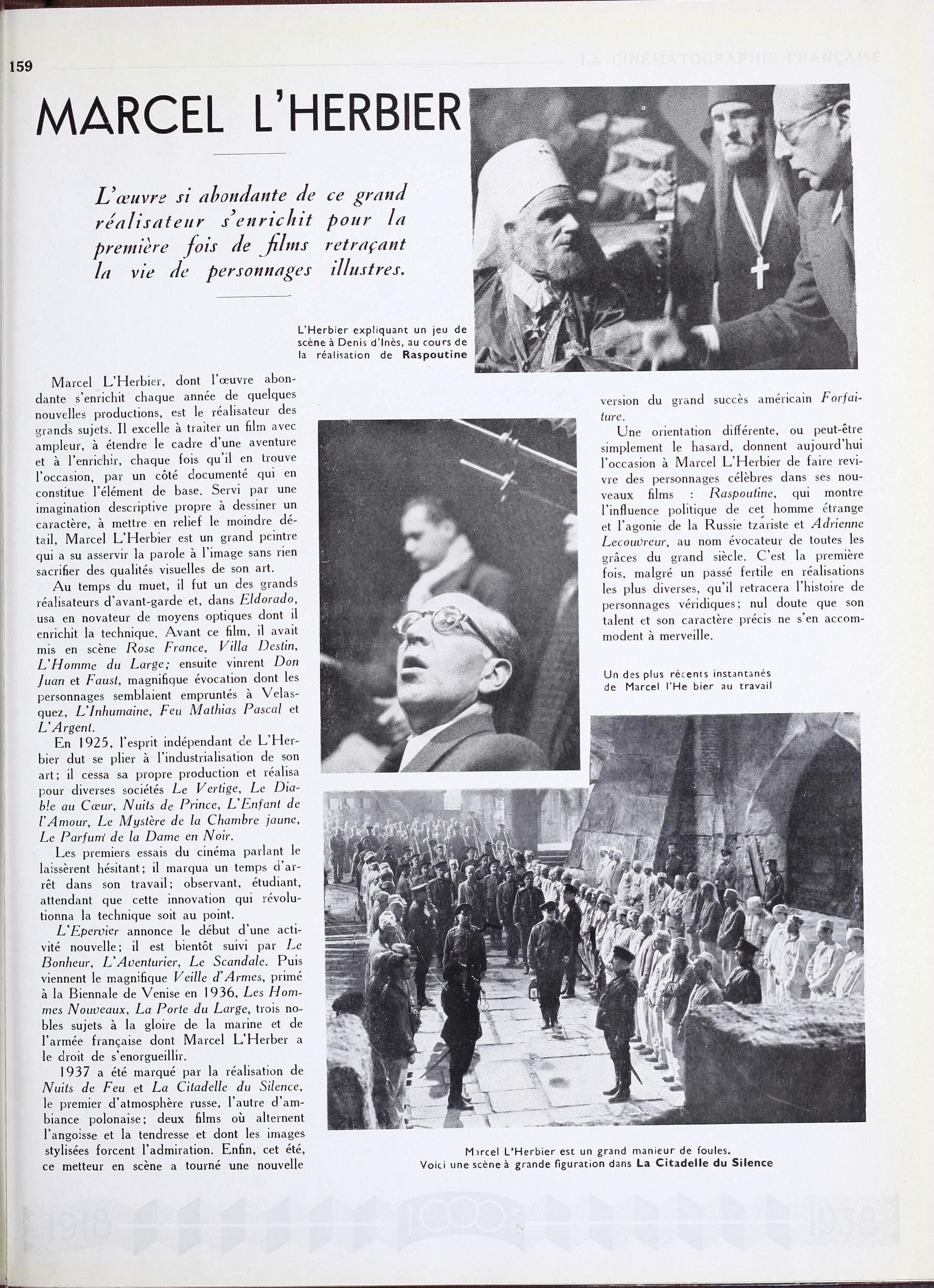

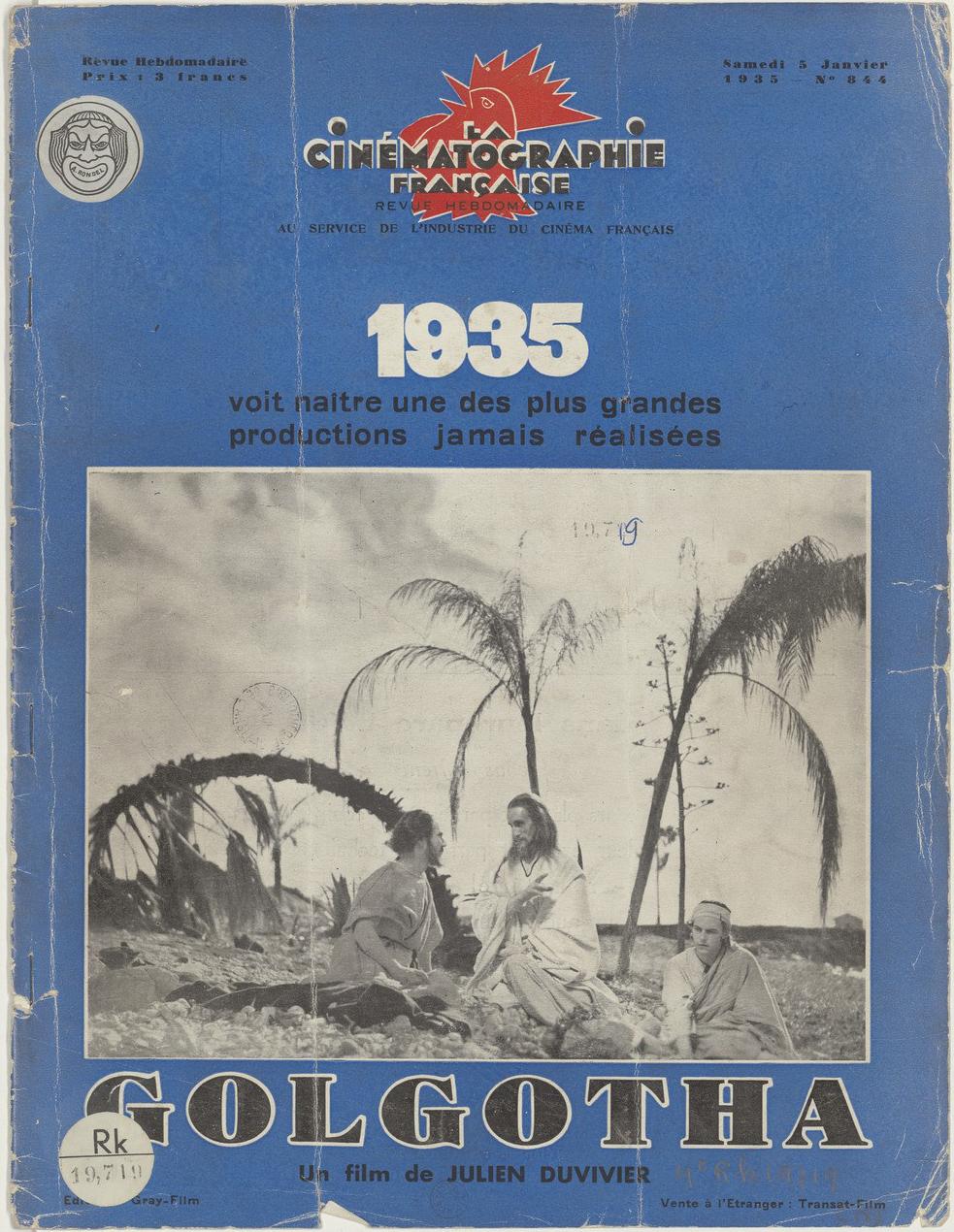

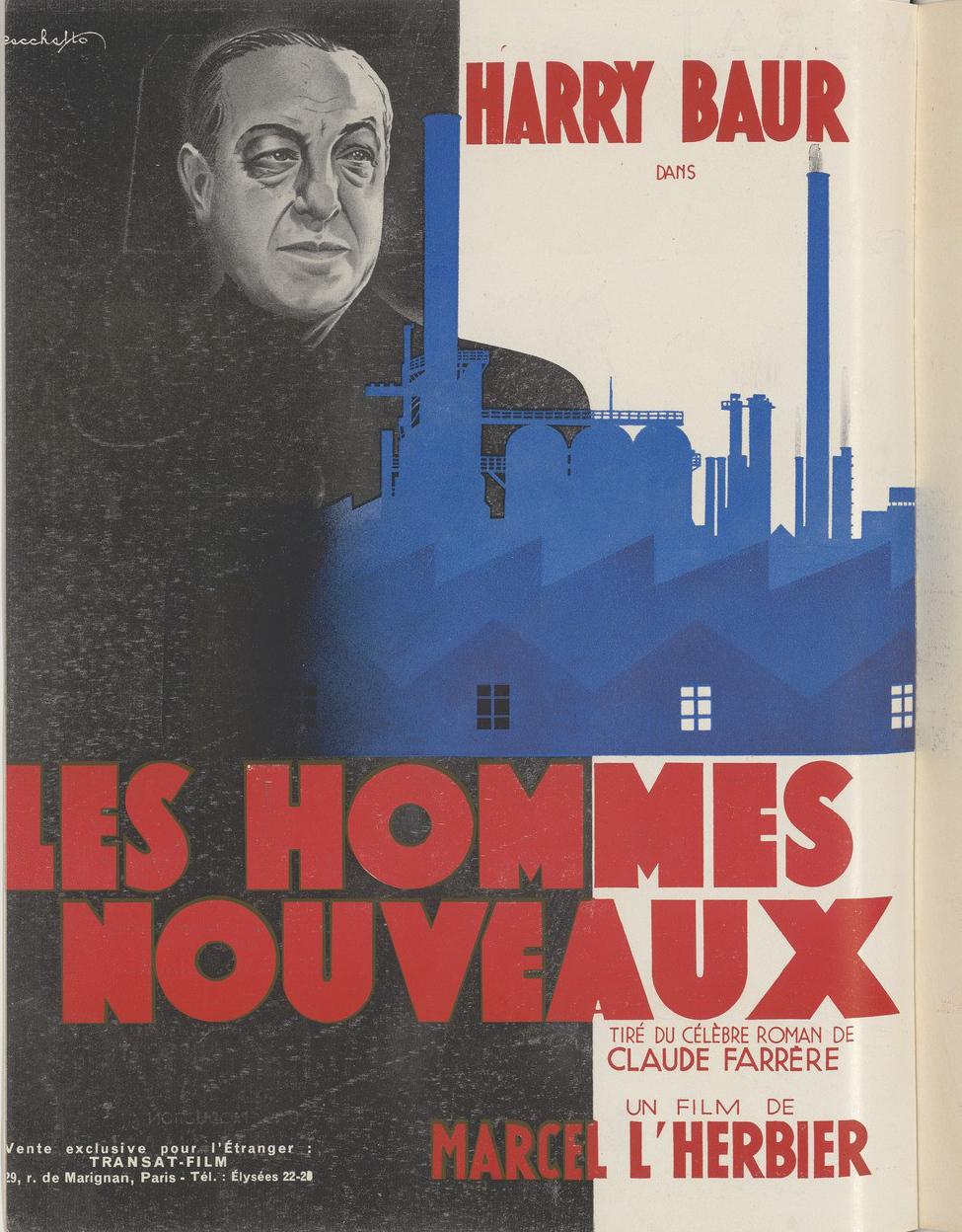

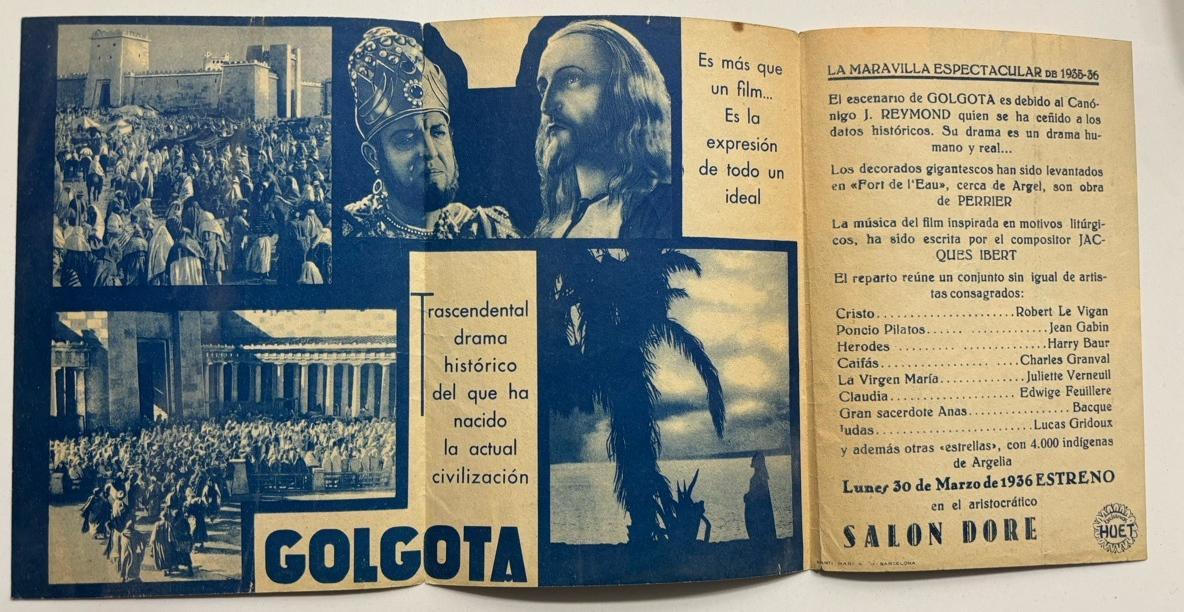

262 Fac-símile:«LaCinématographieFrançaise»(1918–1966): interrompidaentre1940a45eclandestinanaFrança ocupada

Directoreeditor: José Machado (CCPJ n.º TE74)

ProjetoGráfico: Ø. Itemzero

Paginação: José Machado

Participamnestenúmero: Alberto Valverde, Christopher Small, Francisco de Almeida Dias, Ricardo Tiago Moura, Sandra Paoli e Vicente Monroy.

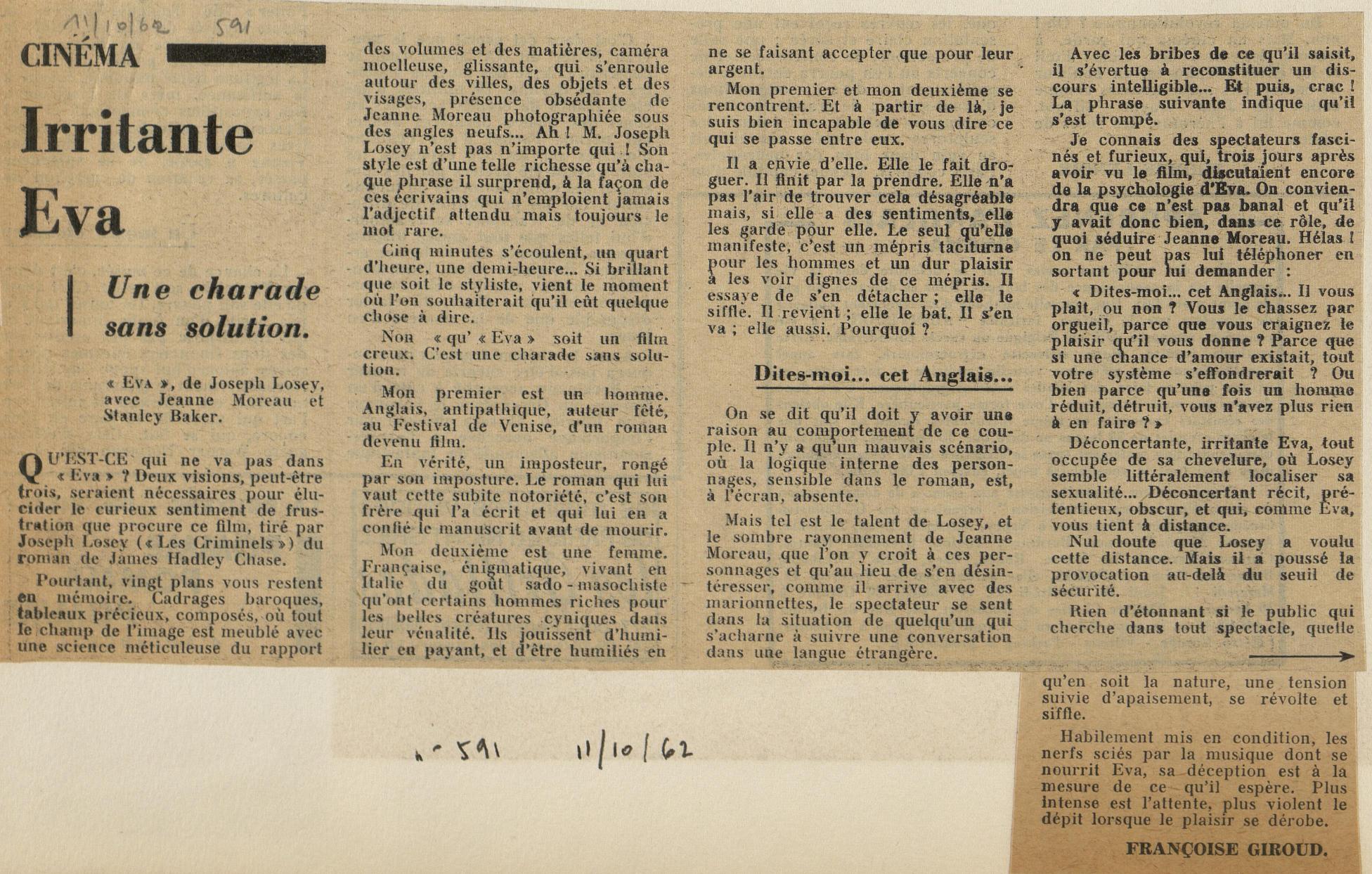

Capa: Composição a partir de fotografia em Berlim em fevereiro de 2025 de José Machado com fotografia de Françoise Giroud (atribuída a Pierre Vals [1909–2003] em 1946).

Distribuição digital e gratuita com periodicidade quadrimestral. Estatuto Editorial disponível em https://estatuto.gray-film.eu/

Correspondência: E.C. Picoas - Ap. 1088, 1052-001 Lisboa, Portugal machado@gray-film.eu • https://gray-film.eu/

A marca europeia gray-film© e o título registado, em Portugal, na ERC com o n.º 128046, são propriedade de José Machado. ISSN: 2976-0917

A fonte, Taca©, do logótipo gray-film foi desenhada por Rúben R. Dias.

Sede, do editor e da redação, em Lisboa: Av. de Casal Ribeiro, n.º 17 - 3.º Esq. Fte.

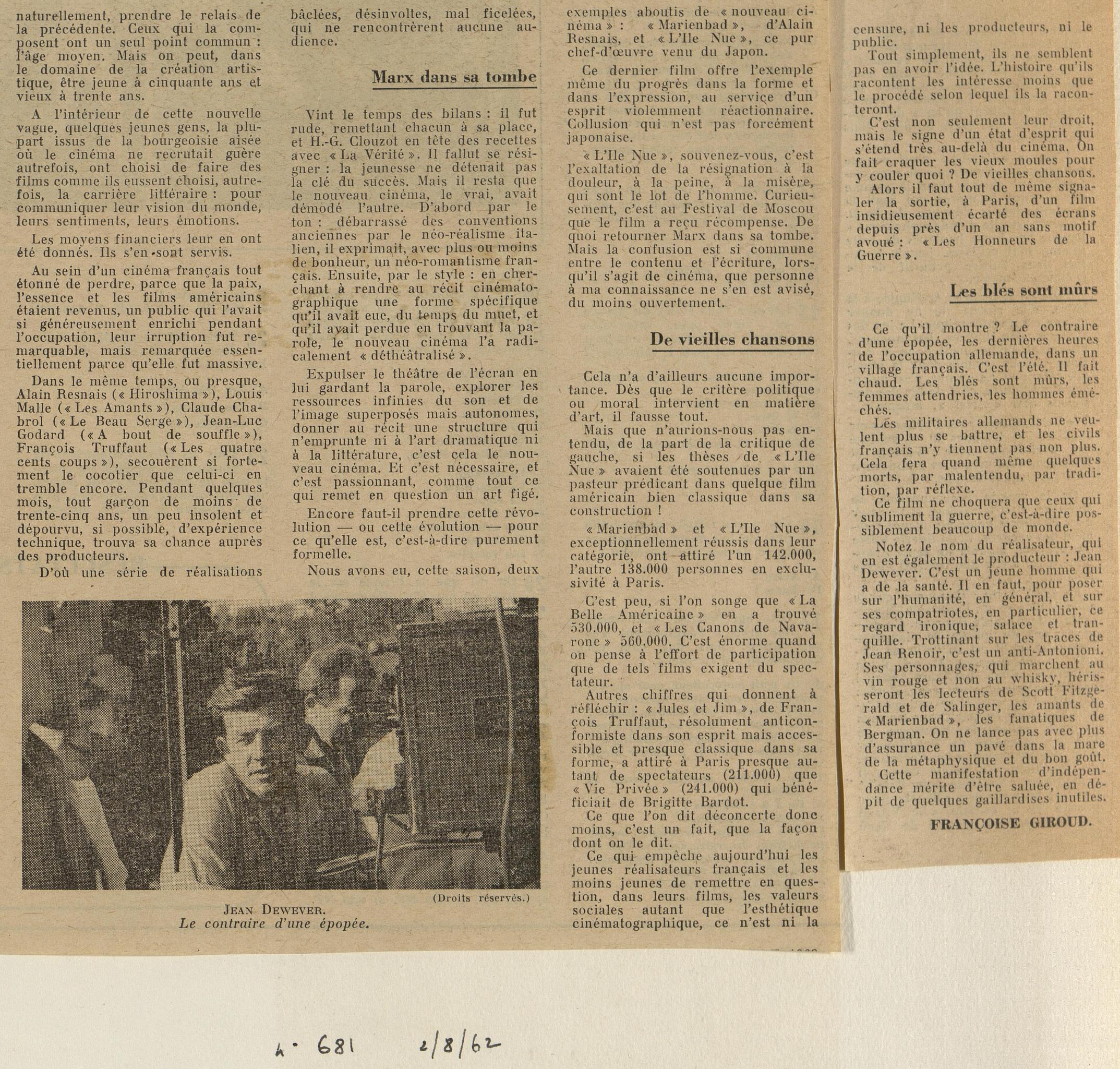

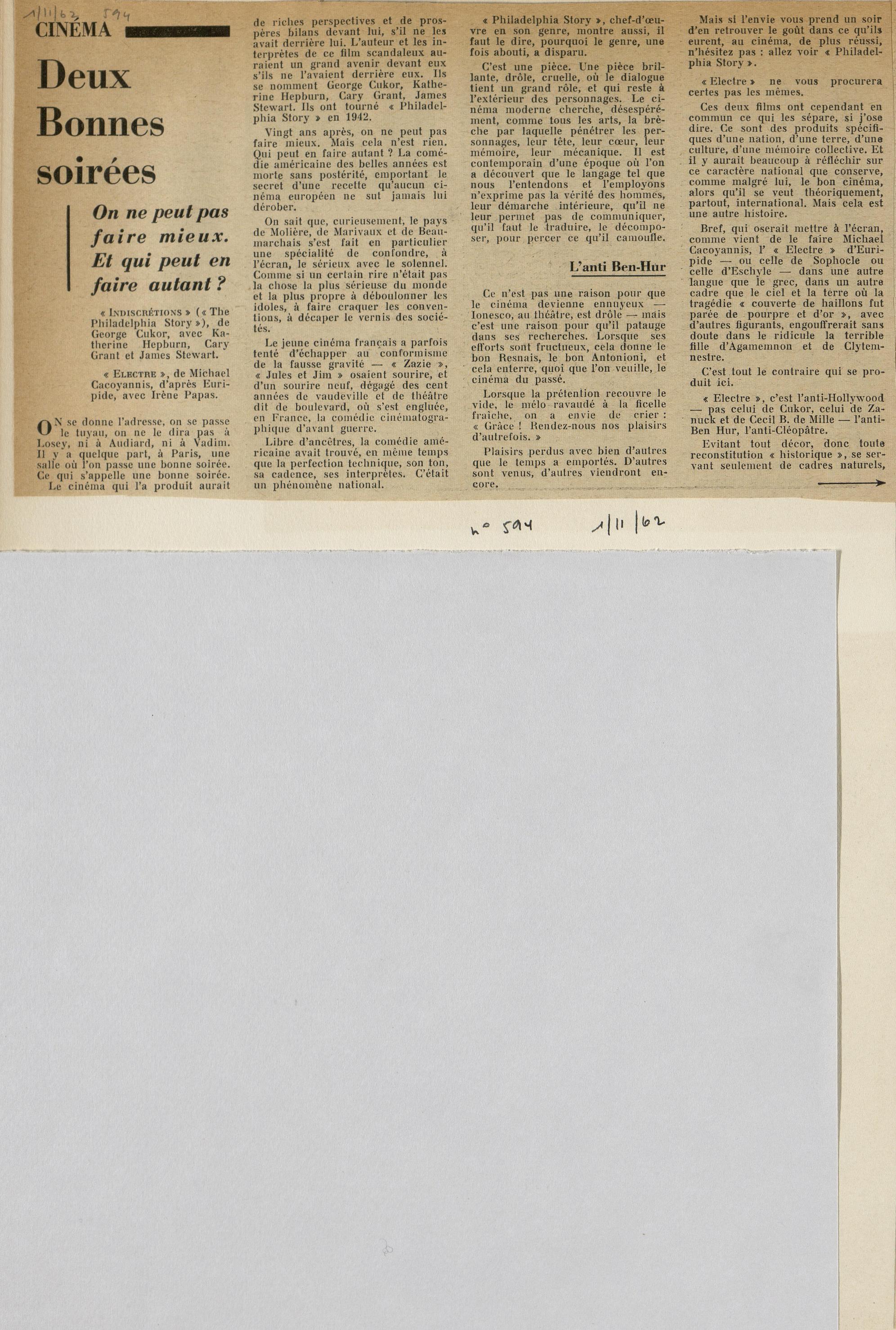

�� Rodagem de «Mystères de Paris» (Félix Gandéra, 1935). Atrás de Françoise Giroud, o assistente de realização, Marcel Cravenne. Cortesia: «L’Express»

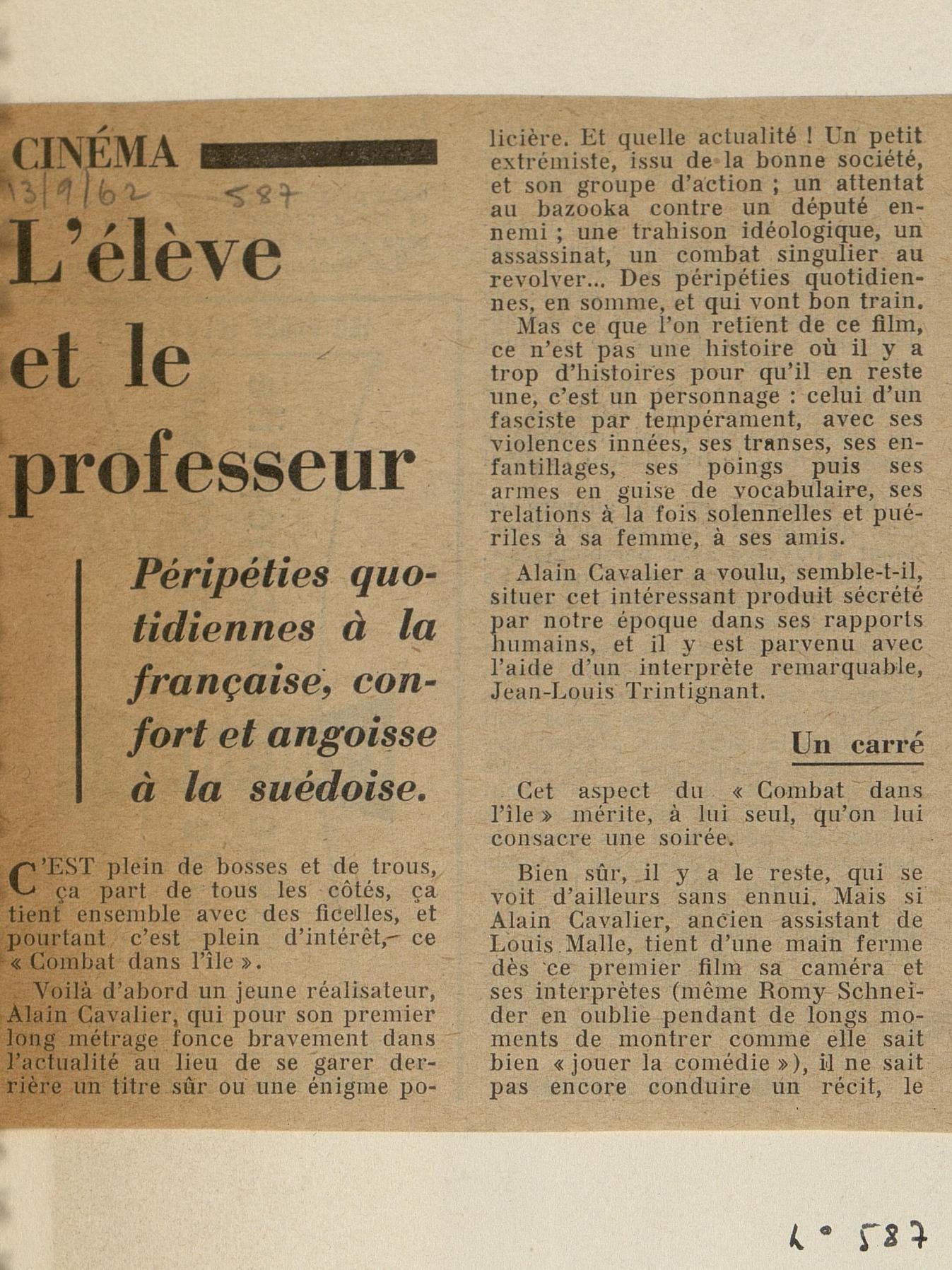

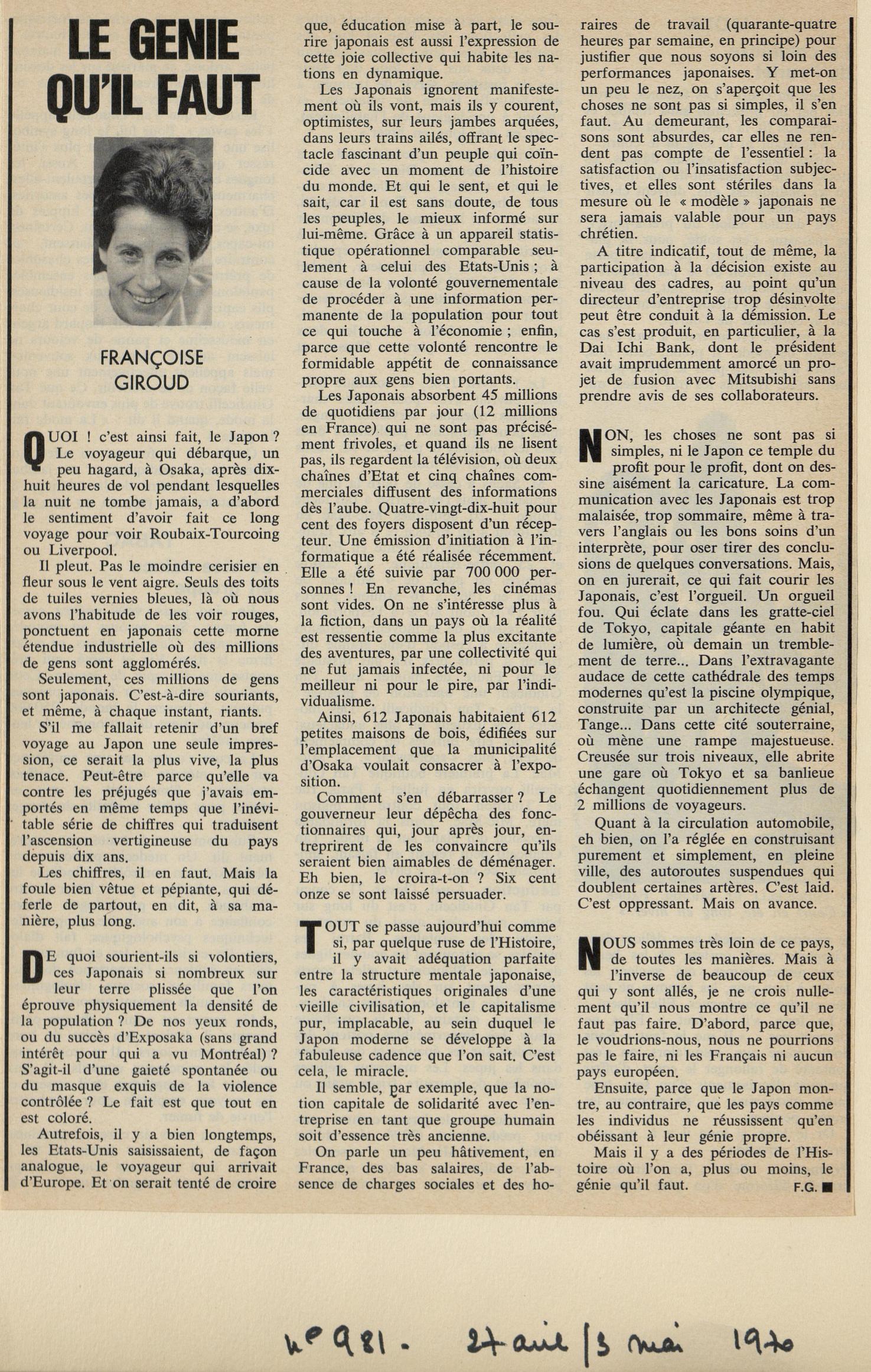

�� Rodagem de «La grande illusion» (Jean Renoir, 1937). Não há outra mulher na equipa técnica: a «script-girl» assina Gourdji, apelido de família de Françoise Giroud. Nasceu em 1916 na cidade de Lausanne. Sobre o cineasta Jean Renoir: «é o primeiro homem que respeitei». Fotografia de Micheline Pelletier. Direitos adquiridos à Getty Images.

Poema Ricardo Tiago Moura

operava na tela vazio frio acima subindo à cintura industrial a cabeça seguindo sombras caminhos demais descendo ao filme para sentir medo: fazia por apagar qualquer vestígio com as palavras nas suas imagens essa coisa suja ou uma linguagem de personagens unas livres de si mesmas:

ocupava sincero vossa pele vizinha perturbada extensão em poça de lama amável: límpida: eco ao espelho no eco do espelho acordada rotina:

vivia contínuo sem repetição aterrados os pesadelos em carne viva brilhando no escuro sentadas as cadeiras de tanto esperar:

recomeçava outro sem nunca contar mas ainda dizendo tens as tuas qualidades eu tenho as minhas visões às vezes estranhas bastante podendo entranhar-se:

havia jesus-maria-josé coração novamente fugindo da américa saber nascer sempre imprevisto acidente pelas estradas demais correr por dentro e viver no fim:

Poema

Sá de Miranda

Comigo me desavim,

Sou posto em todo perigo; Não posso viver comigo

Nem posso fugir de mim.

Com dor da gente fugia,

Antes que esta assi crecesse:

Agora já fugiria

De mim, se de mim pudesse.

Que meo espero ou que fim

Do vão trabalho que sigo

Pois que trago a mim comigo

Tamanho imigo de mim?

Poema

Maria Teresa Horta

Comigo me desavim minha senhora de mim

sem ser dor ou ser cansaço nem o corpo que disfarço

Comigo me desavim minha senhora de mim

nunca dizendo comigo o amigo nos meus braços

Comigo me desavim minha senhora de mim

recusando o que é desfeito no interior do meu peito

O poema da página anterior foi escrito por um homem, que viveu entre 1481 e 1558, Francisco Sá de Miranda. O segundo foi escrito por uma mulher. Minha Senhora de Mim (1971), do livro homónimo apreendido pela PIDE-DGS. Maria Teresa Horta (1937–2025) leu pela primeira vez o poema Comigo me desavim, quando o dei a ler, no dia 9 de maio de 2003. Na página seguinte, o poema Minha Senhora de Quê (1990), do primeiro livro de Ana Luísa Amaral (1956–2022).

Poema

Ana Luísa Amaral

dona de quê se na paisagem onde se projectam pequenas asas deslumbrantes folhas nem eu me projectei

se os versos apressados me nascem sempre urgentes: trabalhos de permeio refeições doendo a consciência inusitada

dona de mim nem sou se sintaxes trocadas o mais das vezes nem minha intenção se sentidos diversos ocultados nem do oculto nascem (poética do Hades quem dera!)

dona de nada senhora nem de mim: imitações de medo os meus infernos

Vicente Monray é programador da Cineteca de Madrid, autor de várias obras, a última Breve historia de la oscuridad — Una defensa de las salas de cine en la era del streaming (Ed. Anagrama, 2025). O texto inédito que escreveu para a gray-film foi traduzido do castelhano para o português por José Machado.

Texto Vicente Monroy

La anécdota es de sobra conocida: George Méliès descubrió su vocación de cineasta el 28 de diciembre de 1895, en la primera proyección pública del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Pero su fascinación no estuvo motivada por la viveza de las imágenes ni por la impresión de los cuerpos embalsamados en movimiento, sino por un detalle mucho más sutil: el temblor de las hojas de los árboles movidas por la brisa al fondo de la famosa vista La comida del bebé.

¿Por qué, entre todas las maravillas que la nueva invención ofrecía, se sintió conmovido precisamente por ese detalle aparentemente insustancial? Aquel temblor era la promesa que el cine, objeto amoroso, hacía a sus amantes. Mucho más valiosa que cualquier realidad, era una caricia de los dioses menores: la presencia, advertida como por primera vez, del aire conmovido. El corazón secreto del fenómeno cinematográfico.

Esa brisa caprichosa, ignorada por los propios Lumière, ¿no era, sin duda, la misma que Aby Warburg había advertido un par de años antes en su revolucionaria tesis sobre la pintura de Botticelli? Un vientecillo que atravesaba clandestinamente toda la historia del arte, levantando desde tiempos inmemoriales las faldas de las ninfas. «Cuando en el arte sopla el viento, una ninfa anda cerca». Pero nunca su presencia había estado tan próxima, casi al alcance de la mano.

Medio siglo después, en 1944, D. W. Griffith concedía su última entrevista mientras se preparaba para morir en una cama de hospital. Al hacer balance de lo que había sido el cine en sus primeros cincuenta años, sentenciaba melancólicamente: «Lo que le falta al cine de hoy es belleza de los árboles movidos por el viento».

Entre el descubrimiento de Méliès en 1895 y la melancólica reflexión de Griffith en 1944, el cine había cambiado radicalmente, ávido de expulsar al rebelde azar de sus imágenes. El invento sin futuro se había convertido en una gran industria, y el asombro primitivo había dejado paso a nuevas visiones más acordes con la reformulación del mundo al abrigo del capital.

Como en el famoso texto de Benjamin, la brisa, convertida en vendaval, «se arremolina en las alas del ángel», arrastrándolo hacia un absorbente paradigma industrial que, unas décadas más tarde, Pasolini definiría como una «verdadera, absoluta, incognoscible irrealidad».

Irrealidad: este término embrujó la prosa de Pasolini en sus últimos años de vida como una trágica obsesión, representando la imposibilidad de encontrar una forma de autenticidad representativa en el seno del nuevo orden capitalista. La claridad y la frontalidad con las que los maestros antiguos representaban los cuerpos y los paisajes era irrepetible, porque la realidad había sido suplantada por una copia de sí misma. Una farsa. La palabra ya no podía consumar su viejo vínculo con la imagen sin la ayuda de extraños

Texto

Vicente Monroy

A anedota é bem conhecida: George Méliès descobriu a sua vocação de cineasta a 28 de dezembro de 1895, na primeira projeção pública do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Mas o seu fascínio não era motivado pela vivacidade das imagens ou pela impressão dos corpos embalsamados em movimento, mas por um pormenor muito mais subtil: o tremor das folhas das árvores movidas pela brisa ao fundo da famosa vista Le Repas de Bébé. Por que razão, entre todas as maravilhas que a nova invenção oferecia, se sentiu comovido precisamente por este pormenor aparentemente insubstancial? Aquele tremor era a promessa que o cinema, objeto de amor, fazia aos seus amantes. Muito mais valiosa do que qualquer realidade, era uma carícia dos deuses menores: a presença, notada como se fosse a primeira vez, do ar enternecido. O coração secreto do fenómeno cinematográfico. Essa brisa caprichosa, ignorada pelos próprios Lumières, não era, sem dúvida, a mesma que Aby Warburg tinha notado alguns anos antes na sua tese revolucionária sobre a pintura de Botticelli? Uma brisa que atravessou clandestinamente toda a história da arte, levantando as saias das ninfas desde tempos imemoriais. «Quando o vento sopra na arte, uma ninfa caminha por perto». Mas a sua presença nunca esteve tão perto, quase ao alcance da mão.

Meio século depois, em 1944, D. W. Griffith deu a sua última entrevista enquanto se preparava para morrer numa cama de hospital. Fazendo um balanço do que era o cinema nos seus primeiros cinquenta anos, declarou tristemente: «O que falta ao cinema de hoje é a beleza das árvores movidas pelo vento».

Entre a descoberta de Méliès em 1895 e a reflexão melancólica de Griffith em 1944, o cinema mudou radicalmente, ansioso por expulsar o acaso rebelde das suas imagens. A invenção sem futuro tornara-se uma grande indústria, e a maravilha primitiva dera lugar a novas visões mais alinhadas com a reformulação do mundo ao abrigo do capital.

Tal como no célebre texto de Benjamin, a brisa, agora um vendaval, «gira em torno das asas do anjo», conduzindo-o em direcção a um paradigma industrial absorvente que, algumas décadas mais tarde, Pasolini definiria como uma «verdadeira, absoluta e incognoscível irrealidade».

Irrealidade: este termo assombrou a prosa de Pasolini nos seus últimos anos como uma obsessão trágica, representando a impossibilidade de encontrar uma forma de autenticidade representativa no seio da nova ordem capitalista. A clareza e a frontalidade com que os antigos mestres representavam os corpos e as paisagens eram irrepetíveis, porque a realidade tinha sido suplantada por uma cópia de si mesma. Uma farsa. A palavra já não podia consumar o seu antigo vínculo com a imagem sem a ajuda de estranhos rituais e de concessões trágicas ao desconhecido. O segredo perdeu-se para sempre, como se uma espessa cortina de fumo se tivesse colocado entre o nosso olhar

rituales y trágicas cesiones a lo incognoscible. El secreto se había perdido para siempre, como si una cortina de humo denso se hubiera interpuesto entre nuestra mirada y las cosas.

«No quedan verdaderas imágenes en la Tierra — se quejaría Werner Herzog una década más tarde, haciéndose eco del pesimismo pasoliniano —. Habría que ir a Marte o a Saturno para encontrar imágenes claras, transparentes».

¿Qué fue de los dioses menores? ¿Qué fue de la brisa que movía las hojas de los árboles de las hermosas vistas Lumière, sin que nadie se percatara de ella o pudiera controlarla? Hoy sabemos que el cine era demasiado joven, un arte iluso, cuando la cultura de masas lo raptó, lo instrumentalizó, lo moldeó como herramienta publicitaria y de dominación cultural. Aunque pocos historiadores se atrevan a confesarlo, en la historia que cuentan los libros de cine el Plan Marshall juega un papel más importante que Ciudadano Kane.

Un arte al servicio de la construcción de una imagen hegemónica del mundo, sometido a las reglas del mercado como cualquier otro objeto industrial. Pero no como cualquiera. Cineastas, actores, festivales… todos se sumaron solícitamente a la tarea de crear, no imágenes que reflejaran la realidad, sino imágenes que la ocultaran, suplantándola por una vana fantasía. Destino febril del sueño utópico, que no por ello fue inalcanzable. La historia del cine se escribe como la de una luz cegadora — luz de las stars, los flashes, los grandes reflectores del cine — que oculta las pequeñas luminarias del pensamiento.

Griffith intuyó esta brecha que se estaba abriendo en el interior de las imágenes, en su núcleo más indivisible. Lo real se distanciaba de lo real. Percibió los primeros síntomas de una afección que anunciaba la desnaturalización del cine, pero difícilmente habría podido imaginar el panorama actual, la mutación del cine en contenido, donde el viento es una simulación digital y los rostros, filtrados por algoritmos, han perdido cualquier vibración genuina.

¿Qué pensaría al ver una de nuestras películas rodadas enteramente sobre pantallas de croma, donde hasta el más mínimo temblor en el paisaje es preprogramado? ¿Y al observar la circulación incesante de imágenes en redes sociales como Instagram o TikTok, donde los gestos y las emociones humanas han sido reducidos a mercancía diseñada para ser consumida y descartada en cuestión de segundos?

El azar de las hojas agitadas por la brisa, y con ella, todos los pequeños milagros del aire conmovido, preparan su exilio hacia un pasado irrecuperable o, para los que cargamos con el terrible peso de la esperanza, hacia un futuro todavía inalcanzable. En su lugar, en nuestras alas se enreda un vendaval de imágenes que chocan violentamente unas contra otras, superponiéndose y contradiciéndose, luchando por captar nuestra atención cada vez más dispersa, al precio de sacrificar su significado más profundo. Una sobrecarga que no amplía nuestra mirada, sino que la satura hasta el colapso.

«Autoritaria, direccional y que induce a lo ilusorio»: así definía Paul Sharits la sala de cine, porque nos dirige hacia una imagen categórica y definida de antemano por el déspota cineasta en complicidad con el maquiavélico arquitecto. Para Sharits, recuperar la libertad de la mirada pasaba por romper las barreras de la sala de cine, escapar de su perversa oscuridad, multiplicar

e as coisas.

«Não há imagens verdadeiras na Terra — queixar-se-ia Werner Herzog uma década depois, fazendo eco do pessimismo pasoliniano —. Teria de ir a Marte ou Saturno para encontrar imagens claras e transparentes».

O que aconteceu aos deuses menores? O que aconteceu à brisa que movia as folhas das árvores nas belas vistas de Lumière, sem que ninguém se apercebesse ou conseguisse controlá-la? Hoje sabemos que o cinema era muito jovem, uma arte ilusória, quando a cultura de massas o sequestrou, o instrumentalizou e o moldou como uma ferramenta de publicidade e de domínio cultural. Embora poucos historiadores se atrevam a admitir, na história contada pelos livros de cinema, o Plano Marshall desempenha um papel mais importante do que Citizen Kane.

Uma arte ao serviço da construção de uma imagem hegemónica do mundo, sujeita às regras do mercado como qualquer outro objeto industrial. Mas não como qualquer outra pessoa. Cineastas, actores, festivais... todos se uniram avidamente à tarefa de criar, não imagens que reflectissem a realidade, mas imagens que a ocultassem, substituindo-a por uma fantasia vã. Destino febril do sonho utópico, que não era inalcançável. A história do cinema é escrita como a história de uma luz ofuscante — luz das estrelas, dos flashes, dos grandes holofotes do cinema — que esconde as pequenas luminárias do pensamento.

Griffith apercebeu-se desta lacuna que se estava a abrir dentro das imagens, no seu núcleo mais indivisível. O real estava a distanciar-se do real. Apercebeu-se dos primeiros sintomas de uma condição que anunciava a desnaturalização do cinema, mas dificilmente poderia imaginar o panorama atual, a mutação do cinema no conteúdo, onde o vento é uma simulação digital e os rostos, filtrados por algoritmos, perderam qualquer vibração genuína.

O que pensaria ao ver um dos nossos filmes filmado inteiramente sobre telas chroma key, onde até o mais pequeno tremor na paisagem é pré-programado? E ao observar a circulação incessante de imagens em redes sociais como o Instagram ou o TikTok, onde os gestos e as emoções humanas foram reduzidos a bens concebidos para serem consumidos e descartados em questão de segundos?

O acaso das folhas agitadas pela brisa, e com ela, todos os pequenos milagres do ar enternecido, preparam o seu exílio para um passado irrecuperável ou, para aqueles de nós que carregam o peso terrível da esperança, para um futuro ainda inatingível. Em vez disso, um turbilhão de imagens enreda as nossas asas, colidindo violentamente umas com as outras, sobrepondo-se e contradizendo-se, lutando para captar a nossa atenção cada vez mais dispersa, ao preço de sacrificar o seu significado mais profundo. Uma sobrecarga que não nos amplia a visão, mas satura-a até ao ponto do colapso.

«Autoritário, direccional e que induz ao ilusório»: assim definiu Paul Sharits o cinema, porque nos encaminha para uma imagem categórica definida de antemão pelo cineasta despótico em cumplicidade com o arquitecto maquiavélico. Para Sharits, recuperar a liberdade do olhar significava quebrar as barreiras do cinema, escapar à sua escuridão perversa, multiplicar os ecrãs para evitar imagens totémicas e erradicar de uma vez por todas as visões da caverna de Platão. Na sua conceção, o cinema era uma armadilha para os ol-

las pantallas para evitar las imágenes totémicas y extirpar de una vez por todas las visiones de la caverna platónica. En su concepción, la sala de cine era una trampa para el ojo — espacio donde la mirada es encauzada, restringida, manipulada —. Fantaseaba con un espacio visual abierto, donde la percepción fuera fluida, dilatada, libre de ataduras. Un universo de pequeñas imágenes libres y en perpetua expansión.

Pero cuando las imágenes salieron por fin de la sala — los muros derribados, las pantallas multiplicadas, las visiones extirpadas de la oscuridad de la caverna platónica — la utopía de Sharits se reveló una distopía. Nuestra mirada, dividida entre incontables estímulos visuales — televisores, ordenadores, tablets, smartphones, pantallas publicitarias — se dispersó en todas direcciones.

Demasiado tarde, empezamos a entender que la sobreproducción de imágenes no nos otorga una mayor capacidad para observar, sino que erosiona nuestra percepción. Ya lo dijo Godard: la gran pantalla crea memoria, la pequeña crea olvido.

Cuando una película nos llama por nuestro nombre y nos tutea, se estrecha un antiguo vínculo entre la imagen, el relato y el mundo. Incorporamos sus imágenes en nuestros gestos, las encarnamos. Algunas de ellas nos acompañan para siempre. Con sus secretos y sus quizás.

La mayor parte de las imágenes diseñadas para las televisiones y los dispositivos portátiles son perfectamente reemplazables, las vemos nacer y morir sin duelo. Solo afirman o niegan vagamente, sin secretos ni quizás. Su objetivo es no estorbar mucho, que no notemos su ausencia cuando den paso a las siguientes a toda velocidad en un baile eufórico. Es la maquinaria ideal del consumo, resultado de décadas de refinamiento: espectadores insomnes, esclavos de las imágenes, que apenas podemos cerrar los ojos para dormir. Tenemos los ojos bien abiertos. Pero, en nuestro deambular contemporáneo, ¿acaso llegamos a ver? La lógica de lo cada vez más visible — dice Jean-Louis Comolli — se opone en una refriega indecisa a su contrario, la parte de sombra, lo que no se muestra, el fuera de campo, lo sustraído, lo aún no visible y lo tal vez jamás visible.

La producción de contenido fomenta el borrado, la tachadura, el encubrimiento, el palimpsesto, la laguna, la falta. Aparenta mostrarlo todo para no dejarnos ver.

¿Cómo reenfocar la mirada? ¿Cómo señalar su dirección? Deberíamos empezar, quizás, por descubrir cuáles son las imágenes ausentes, aquellas que hemos olvidado o que nos han sido arrebatadas. Las imágenes que, sin que nos demos cuenta, han sido borradas de nuestro horizonte visual, eclipsadas por otras más seductoras y convenientes. Las tachaduras, los encubrimientos, los palimpsestos, las lagunas, las faltas. Todas las imágenes ocultas detrás de lo visible.

La cultura de masas levanta muros de imágenes tramposas entre nosotros y el mundo.

El cine es un gran continente que nos invita a explorarlo y colonizarlo en compañía. Pero hoy, cada vez con mayor frecuencia, vemos las películas en soledad. En nuestros hogares, e incluso en espacios públicos, en trayectos de metro y autobús, rodeados de gente, en pequeñas pantallas portátiles que nos aíslan en pensamientos igual de pequeños, apenas pensamientos (ningún

hos — um espaço onde o olhar é canalizado, restringido, manipulado. Fantasiava sobre um espaço visual aberto, onde a perceção fosse fluida, expandida e livre de restrições. Um universo de imagens pequenas, livres e em constante expansão.

Mas quando as imagens finalmente saíram da sala — as paredes derrubadas, as telas multiplicadas, as visões extirpadas da escuridão da caverna de Platão — a utopia de Sharits revelou-se uma distopia. O nosso olhar, dividido entre inúmeros estímulos visuais — televisores, computadores, tablets, smartphones, ecrãs publicitários — espalhava-se em todas as direções.

Tarde demais, começamos a compreender que a sobreprodução de imagens não nos dá uma maior capacidade de observação, mas antes corrói a nossa percepção. Godard já o disse: o ecrã grande cria memória, o ecrã pequeno cria esquecimento.

Quando um filme nos chama pelo nome e se nos dirige informalmente, fortalece-se um antigo laço entre a imagem, a história e o mundo. Incorporamos as suas imagens nos nossos gestos, incorporamo-las. Alguns deles ficam connosco para sempre. Com os seus segredos e os seus quiçás.

A maioria das imagens concebidas para televisão e dispositivos portáteis são perfeitamente substituíveis; vemo-los emergir e morrer sem luto. Apenas afirmam ou negam vagamente, sem segredos ou talvez. O seu objetivo não é incomodar muito, para que não nos apercebamos da sua ausência quando dão lugar aos próximos a toda a velocidade numa dança eufórica. É a maquinaria ideal do consumo, fruto de décadas de refinamento: espectadores insones, escravos das imagens, que mal conseguem fechar os olhos para dormir.

Temos os olhos bem abertos. Mas, no nosso deambular contemporânea, será que chegámos a ver? A lógica do que é cada vez mais visível — diz Jean-Louis Comolli — opõe-se numa luta indecisa ao seu oposto, a parte da sombra, o que não é mostrado, o fora de campo, o subtraído, o ainda não visível e talvez nunca visível.

A produção de conteúdos estimula o apagamento, o riscamento, a ocultação, o palimpsesto, a lacuna, a falta. Finge mostrar tudo para não deixar que o vejamos.

Como refocar o olhar? Como sinalizar a sua direção? Talvez devêssemos começar por descobrir quais são as imagens em falta, aquelas que nos esquecemos ou que nos foram tiradas. Imagens que, sem que nos apercebêssemos, foram apagadas do nosso horizonte visual, eclipsadas por outras mais sedutoras e convenientes. As supressões, os encobrimentos, os palimpsestos, as lacunas, os erros. Todas as imagens escondidas por detrás do visível.

A cultura de massas levanta muros de imagens enganadoras entre nós e o mundo.

O cinema é um vasto continente que nos convida a explorá-lo e a colonizá-lo em conjunto. Mas hoje em dia, cada vez mais, vemos filmes sozinhos. Nas nossas casas, e até mesmo nos espaços públicos, nas viagens de metro e de autocarro, rodeados de pessoas, em pequenos ecrãs portáteis que nos isolam em pensamentos igualmente pequenos, quase pensamentos (nenhum deus é tão pequeno que os sustente).

A crise do cinema não transforma apenas a nossa relação com a im-

dios es tan menor como para sostenerlos).

La crisis del cine no solo transforma nuestra relación con la imagen, sino también con aquellos que nos rodean. En este sentido, la progresiva desaparición de espacios comunitarios como las salas de cine esconde una perversa estrategia consumista. La cultura de las plataformas nos encierra en rutinas cada vez más solitarias, en las que somos más vulnerables a campañas de marketing e intereses comerciales. El cine, en su trágica transformación en contenido, se aproxima cada vez más a las formas publicitarias. Ahora sí, por fin parece decidido a convertirse en el objeto soñado de la cultura de masas. «Autoritario, direccional y que induce a lo ilusorio».

Las plataformas han monopolizado el espacio y la atención de los medios y los espectadores, recreciendo los taludes que separan el camino principal de la historia del cine de sus márgenes. Hace un par de décadas, los optimistas pronosticaban que los formatos digitales democratizarían el consumo y la producción cinematográfica. Pero, una vez más, la utopía se revela distopía: la aparente diversidad de los catálogos que nos prometen horas de desconexión en la comodidad de nuestros hogares esconde una forma sofisticada de homogeneización. Una gran imagen de un brillo más artificial que nunca, que eclipsa las imágenes ausentes.

De un tiempo a esta parte, tenemos la sensación de asistir al cine como vago monumento al cine, o aún peor: como el souvenir de un viaje que hicimos a aquel hermoso continente, y del que hoy apenas nos quedan algunos recuerdos borrosos. La repetición y la nostalgia campan a sus anchas entre la cinefilia, como ladrones de viejos tesoros. El tiempo parece suspendico, y la historia se repite como farsa.

¡Pobre cine, atrapado en sí mismo, en sus propios cuentos chinos, repitiendo incansable las mismas tristes imágenes, incapaz de encontrar la salida de este ciclo de autocontemplación!

¿Cuál es la imagen ausente? ¿Cuál es la vieja promesa olvidada que los dioses menores susurraban a sus amantes a través de la brisa?

Una imagen del futuro.

Volver a las salas no significa, para mí, regresar al pasado, ni recuperar los viejos rituales e índices de audiencia. Al contrario: no creo que nos haga falta un cine como el de antes, sino un cine nuevo, todavía por imaginar, hecho para espectadores valientes, que se atrevan a ir a buscarlo.

Volver a las salas significa retomar la conversación y el compromiso. No es un lugar añorado, sino un espacio de oportunidad para el pensamiento en comunidad, donde buscar, en compañía, en los márgenes de la historia del cine que todavía se zafan de las grandes narrativas publicitarias, las imágenes del futuro, pérfidamente subyugadas y humilladas, pero que deben haber dejado una huella, un trazo, una leve conmoción aérea.

Imágenes de escala humana, que se resistan a las imposiciones de la industria, a la luz deslumbrante de la cultura de masas. Ajenas a los grandes festivales, los premios, los estrenos, los titulares, decididas a ayudarnos a imaginar otros mundos posibles. Quizás sea un iluso, pero creo que las ninfas no andan tan lejos como pensamos — como quieren hacernos pensar —, y solo esperan que un soplo de brisa las haga regresar. ��

agem, mas também com aqueles que nos rodeiam. Neste sentido, o desaparecimento progressivo de espaços comunitários como as salas de cinema esconde uma estratégia consumista perversa. A cultura das plataformas aprisiona-nos em rotinas cada vez mais solitárias, onde ficamos mais vulneráveis às campanhas de marketing e aos interesses comerciais. O cinema, na sua trágica transformação em conteúdo, aproxima-se cada vez mais da forma publicitária.

Agora, parece finalmente determinado a tornar-se o objeto de sonho da cultura de massas. «Autoritário, direcional e que induz ao ilusório».

As plataformas monopolizaram o espaço e a atenção dos media e dos espectadores, alargando as lacunas que separam o caminho principal da história cinematográfica das suas margens. Há algumas décadas, os otimistas previam que os formatos digitais democratizariam o consumo e a produção cinematográfica. Mas, mais uma vez, a utopia revela-se distopia: a aparente diversidade dos catálogos que nos prometem horas de relaxamento no conforto das nossas casas esconde uma forma sofisticada de homogeneização. Uma grande imagem de um brilho mais artificial do que nunca, que ofusca as imagens em falta.

Há já algum tempo que temos a sensação de que vamos ao cinema como um vago monumento ao cinema, ou pior ainda: como o souvenir de uma viagem que fizemos àquele belo continente, do qual hoje só temos algumas vagas recordações. A repetição e a nostalgia correm soltas entre os cinéfilos, como ladrões de velhos tesouros. O tempo parece suspenso e a história repete-se como uma farsa.

Pobre cinema, preso em si mesmo, nas suas próprias histórias fantásticas, repetindo incansavelmente as mesmas imagens tristes, incapaz de encontrar uma saída para este ciclo de autocontemplação!

Qual é a imagem que falta? Qual é a antiga promessa esquecida que os deuses menores sussurraram aos seus amantes através da brisa?

Uma imagem do futuro.

Para mim, regressar aos cinemas não significa regressar ao passado ou resgatar antigos rituais e audiências. Pelo contrário: não creio que precisemos de um cinema como o anterior, mas sim de um cinema novo, ainda por imaginar, feito para espectadores corajosos que ousam ir à sua procura.

Regressar aos quartos significa retomar a conversa e o envolvimento. Não é um lugar de saudade, mas antes um espaço de oportunidade para o pensamento comunitário, onde podemos procurar, em companhia, nas margens da história do cinema que ainda escapam às grandes narrativas publicitárias, imagens do futuro, pérfidamente subjugado e humilhado, mas que devem ter deixado uma marca, um rasto, um ligeiro choque aéreo. Imagens à escala humana que resistem às imposições da indústria e à luz ofuscante da cultura de massas. Não afetados pelos grandes festivais, pelos prémios, pelas estreias, pelas manchetes, determinados a ajudar-nos a imaginar outros mundos possíveis. Talvez esteja iludido, mas acho que as ninfas não vagueiam tão longe como pensamos — como querem que pensemos — e estão apenas à espera de uma brisa que as traga de volta. ��

�� Nietzschesulloschermo—Saggidifilosofiadelcinema (Nietzschenoecrã—Ensaiosdefilosofianocinema).

Autor:PaoloStellino.EdiçãoitalianadaMeltemi,2025.

Nietzsche

Texto/Tradução

Sandra Paoli / Francisco de Almeida Dias

No momento em que terminava o percurso de vida do autor de Also sprach Zarathustra (Assim falou Zaratustra), o cinema vivia ainda a sua fase embrionária. Quando, em março de 1895, foi projetada a primeira curta-metragem dos irmãos Auguste e Louis Lumière, o filósofo alemão estava já tomado por aquela loucura que não o iria abandonar até ao fim dos seus dias. Como teria ele considerado a sétima arte é matéria de conjeturas. Apesar disso, podemos entrever o seu pensamento em muitos filmes, tão numerosos quantos os problemas ainda em aberto, ligados à sua interpretação. Até porque se mantêm em voga leituras estereotipadas e redutivas da sua obra, muitas vezes baseadas em mal-entendidos e manipulações.

Não é o único obstáculo. A própria filosofia do cinema, olhada por vezes com ceticismo, pode ser considerada menos “filosófica” de outros âmbitos, como o da metafísica, da epistemologia ou da lógica. De mais a mais, devem ser tidas em conta as diferenças entre a filosofia, essencialmente escrita, e o cinema, uma arte principalmente visual. São diferenças, essas entre a filosofia e a sétima arte, que podem levar a pensar que um intercâmbio fecundo entre ambas seja impossível.

O volume de Paolo Stellino debruça-se sobre estes temas e “propõe-se mostrar, através de exemplos concretos, como a sétima arte pode ajudar a pensar e repensar determinadas questões filosóficas relativas ao pensamento nietzschiano”.

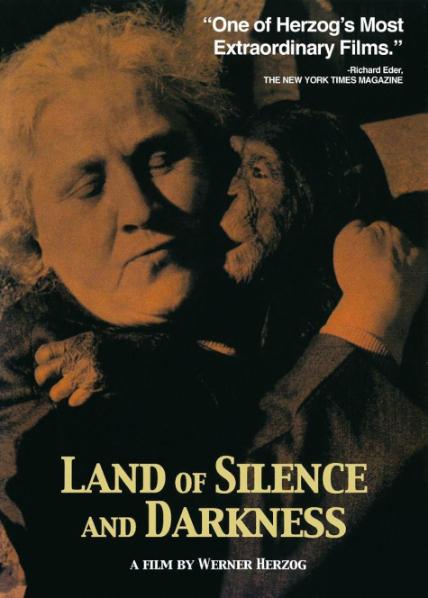

Recorre a exemplos como F for Fake (1973) de Orson Welles, Rashōmon (1950) de Akira Kurosawa, NoPaísdoSilêncioe daObscuridade (1971) de Werner Herzog, A Corda (1948) de Alfred Hitchcock, Parasitas (2019) de Bong Joon-ho e O Cavalo de Turim (2011) de Béla Tarr.

São diversos os períodos de realização dos filmes propostos, muito distintos os realizadores e as histórias que contam, mas todos permitem refletir sobre alguns dos conceitos da filosofia de Nietzsche. Stellino consegue evidenciar a ligação entre cada um dos filmes e os elementos que se propõe repensar. Quando necessário, contextualiza a génese do filme e ilustra a visão que o realizador tem do filósofo alemão, ou sintetiza outros estudos sobre as obras que analisa. Tudo isto para examinar de um modo novo uma conceção proposta.

F for Fake (1973) de Orson Welles e Rashōmon (1950) de Akira Kurosawa revelam-se sugestões preciosas para uma reflexão sobre a crítica nietzschiana da verdade e do perspetivismo gnosiológico.

Graças a NoPaísdoSilêncioe daObscuridade (1971) de Werner Herzog é possível repensar a representação do irrepresentável, problema ligado ao perspetivismo nietzschiano. Filme emblemático, este de Herzog, cujo objetivo é o de superar a diferença entre a experiência que têm do mundo os surdos-mudos e aqueles sem alguma deficiência visual.

A Corda (1948) de Alfred Hitchcock permite refletir sobre as consequências práticas do perspetivismo moral e da crítica de Nietzsche à moral judaico-cristã. Põe questões cruciais, como a dos limites e dos confins da responsabilidade intelectual e o tipo de ligação que se estabelece entre o que é teorizado pelos pensadores e as consequências práticas que podem derivar das suas teorias.

Com a leitura de Parasitas (2019) do realizador Bong Joon-ho, são postas em evidência tanto as analogias com AGenealogia da Moral, quanto as que se estabelecem com o romance de Dostojevski Memórias do Subsolo. A análise comparada das três obras favorece um aprofundamento do fenómeno do ressentimento.

Particularmente significativo é O Cavalo de Turim (2011) de Béla Tarr, estimulante para novas reflexões acerca da ideia do eterno retorno, sobre a morte de Deus e sobre o niilismo. Ainda que o cineasta húngaro tenha querido especificar numa entrevista que a sua não era uma obra de filosofia, “O Cavalo de Turim”, assim escreve Stellino, “pode ser compreendido apenas se se tiver em conta o seu contexto nietzschiano”.

Convincente a tese, clara a expressão. O autor tem ainda razão quando afirma que Nietzsche sullo schermo [Nietzsche no ecrã] é acessível até aos neófitos do filósofo. Em nossa opinião a publicação vai mais além. Leva o leitor a fruir das obras da sétima arte com um novo olhar, aberto a outras perspetivas e a numerosas facetas, estimulando ainda leituras e releituras do grande filósofo alemão. Um filósofo do século XX, atual ainda no novo milénio. ��

Texto de Sandra Paoli escrito para a gray-film e publicado, em simultâneo, com a revista ytali. no original italiano. Francisco de Almeida Dias traduziu para português a recensão ao livro de Paolo Stellino, Nietzsche sullo schermo — Saggi di filosofia del cinema (Nietzsche no ecrã — Ensaios de filosofia no cinema). Edição italiana da editora Meltemi Press (2025).

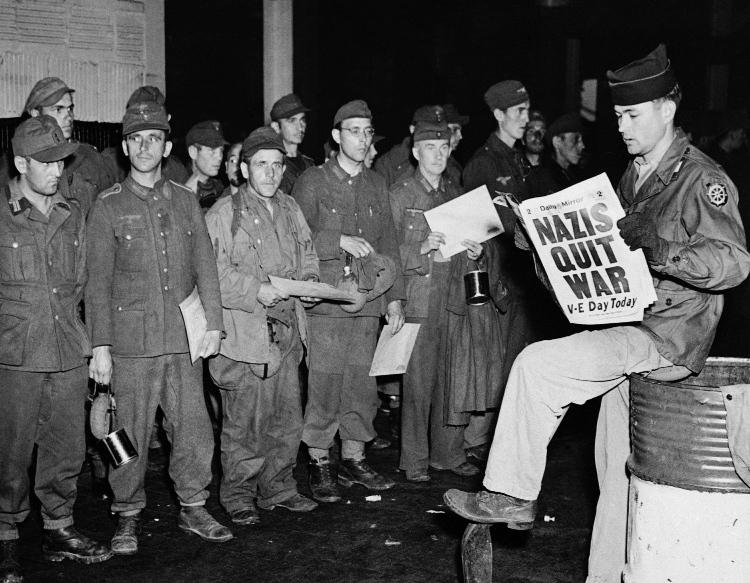

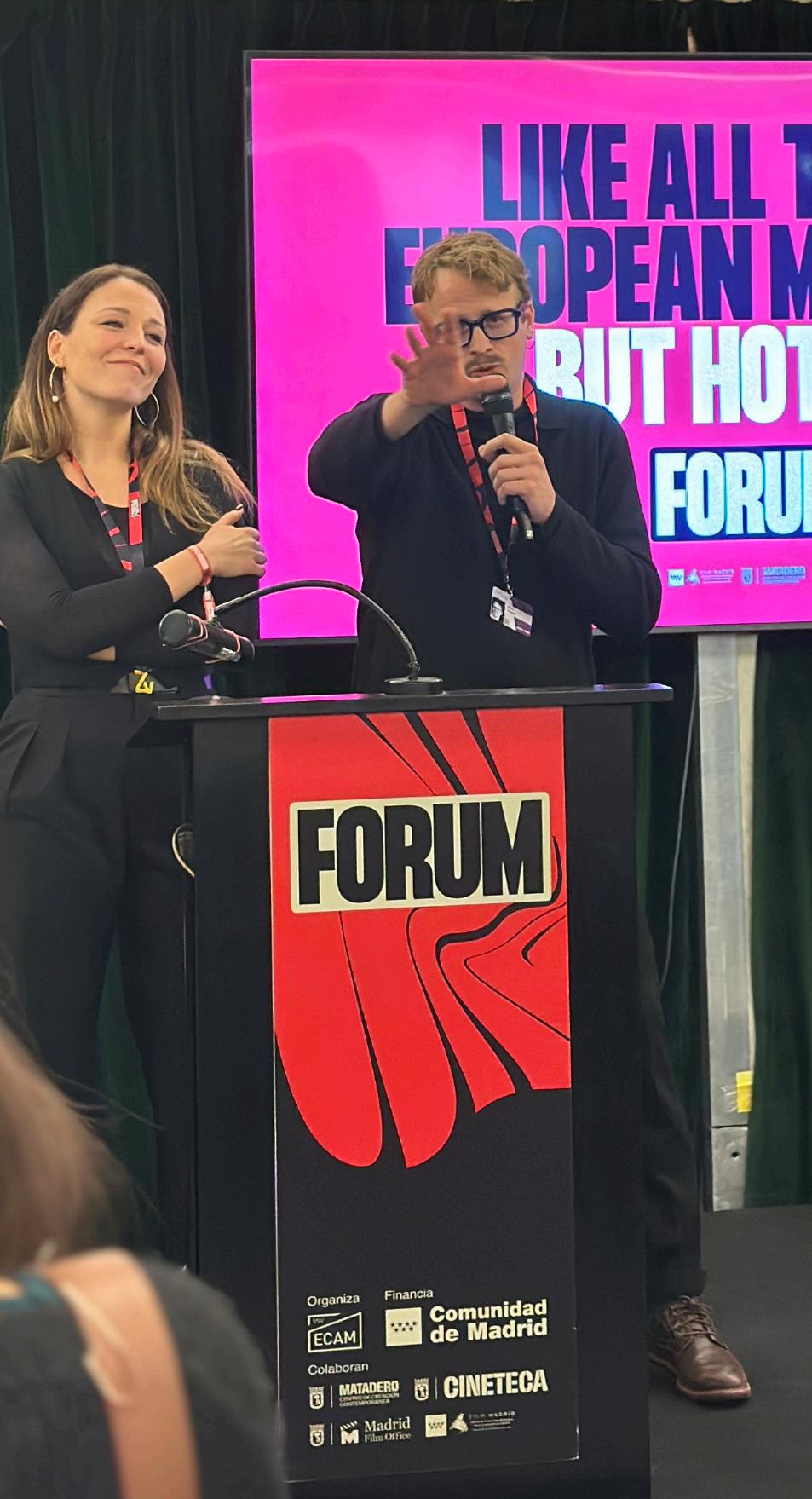

�� 16defebrero:presentaciónenBerlíndela2ªedición delECAMFORUMenelMartin-Gropius-Bau,duranteel EuropeanFilmMarket(EFM).Laentrevistaal coordinadorAlbertoValverdeenlalibrería8y½enel7 demarzo.La2ªedicióntendrálugardel10al13de juniode2025,tambiénenMadrid.

José Machado — Ayer terminaran las fechas, el deadline de la última convocatoria para el FORUM. ¿Tenéis cifras?

Alberto Valverde — Hemos cerrado y, en general, expectativas superadas: 201 proyectos en desarrollo y 70 works in progress nos han llegado. Y bueno, el año pasado [1.ª edición] creo que fueron 105 y 35, o sea que casi es completamente doblar. La decisión un poco también de abrir formalmente a proyectos internacionales ha ido bien y más allá de las cantidades, nombres muy potentes de cineastas internacionales y nacionales, así que ahora el problema es: tantos proyectos tan buenos y habrá que hacer una selección; no poder tener espacio para todos…

J.M. — ¿Y por la representatividad de países?

A.V. — España es país receptor, en primera posición; Argentina en segunda; Colombia en tercera; pero, por ejemplo, en el works in progress, estaba viendo esta mañana que tenemos proyectos de Noruega, de Palestina, de Lituania, de Rumanía, de Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, Dominicana… Por ser un proyecto tan joven como que nos ha llegado realmente de todas partes. Estados Unidos…

J.M. — Por la motivación de los participantes, coproducciones o encontrar socios o asociados en España, habrá diferentes motivaciones... ¿Cuál es tu percepción?

A.V. — Nosotros mismos vamos como entendiendo mejor quiénes somos y cómo podemos ayudar, pero la idea, en la parte del foro de coproducción de proyectos en desarrollo es principalmente ayudar a los proyectos a encontrar coproductores, financiadores, y los perfiles que traemos van por ahí. Y al mismo tiempo, también, presentamos con distribuidores, agentes de ventas y programadores de festivales para que empiecen a tener, un poco, percepción porque además nos lo pidan. El año pasado, por ejemplo, trajimos programadores muy enfocados a ver los works in progress y nos dijeron: — nos

�� 16defevereiro:apresentaçãoemBerlimda2.ªedição doECAMFORUMnoMartin-Gropius-Bau,duranteo EuropeanFilmMarket(EFM).Aentrevistacomo coordenadorAlbertoValverdedecorreuemMadrid,na livraria8y½,nodia7demarço.A2.ªediçãoterálugar de10a13dejunhode2025,tambémemMadrid.

J.osé Machado — Ontem terminou o prazo para a chamada final de inscrições para o FORUM. Têm números?

Alberto Valverde — Fechámos e, no geral, superámos as expectativas: chegaram-nos 201 projetos em desenvolvimento e 70 works in progress. E bem, no ano passado [1.ª edição] creio que foram 105 e 35, portanto é quase o dobro. A decisão de abrir formalmente a projetos internacionais foi bem-sucedida e, para além da quantidade, há nomes muito fortes de cineastas internacionais e nacionais, pelo que agora o problema é: tantos bons projetos e teremos de fazer uma seleção; não poder haver espaço para todos…

J.M. — E quanto à representatividade dos países?

A.V. — A Espanha é o país receptor, na primeira posição; Argentina em segundo; Colômbia em terceiro; Mas, por exemplo, nos works in progress, estava a ver esta manhã que temos projetos da Noruega, Palestina, Lituânia, Roménia, Colômbia, Brasil, Peru, Guatemala, República Dominicana… Para um projeto tão jovem, pois realmente chegaram-nos de todo o lado, EUA…

J.M. — Da motivação dos participantes, e las coproduções, ou da procura de sócios ou parceiros em Espanha, haverá motivações diferentes… Qual é a tua percepção?

A.V. — Nós próprios estamos gradualmente a compreender melhor quem somos e como podemos ajudar, mas a ideia, no fórum de coprodução para projetos em desenvolvimento, é sobretudo ajudar os projetos a encontrar coprodutores e financiadores, e os perfis que trazemos vão por aí. E, ao mesmo tempo, também, nos apresentamos a distribuidores, agentes de vendas e programadores de festivais para que possam começar a ter, um pouco, de percepção porque também nos solicitam. No ano passado, por exemplo, trouxemos programadores altamente focados para ver os works in progress e disseram-nos: — também gostaríamos de assistir ao pitch e aprender sobre projetos em fases iniciais. Assim sendo, no desenvolvimento de projetos,

gustaría asistir al pitch también y conocer proyectos en fases iniciales. Entonces, en desarrollo de los proyectos, buscamos más eso, los proyectos españoles que tengan un potencial y que estén activamente buscando coproducción internacional y, del otro lado — los proyectos internacionales que recibimos —, buscamos normalmente que estén buscando socios en España, busquen coproducción con España. No necesariamente porque al final, como que el pool de invitados que traemos es amplio, europeos (europeos, sobre todo), pero de Latinoamérica y de otras partes también y entonces al final es un foro de coproducción internacional con lo que poco a poco vamos encontrando, creo, nuestra identidad. Y del otro lado el works in progress está mucho más enfocado a que películas, ya con un corte que puedes hacer en distinta fase, encuentren agentes de ventas, si no lo tienen, y prèmiere en festivales; y distribuidores que las ven, programadores de festivales nacionales también.

J.M. — Para esta segunda edición, seguiréis invitando a programadores de festivales internacionales.

A.V. — El año pasado, por ejemplo, tuvimos programadores que venían de Locarno, Rotterdam, Sundance, Toronto, New York Film Festival y del festival New Directors/New Films de allí [Nueva York, MoMA]. Pero la lista es larga… Zúrich, Thessaloniki, vino gente de Cannes, de la Quincena de Cineastas, de Berlinale…

J.M. — Además de SEMINCI [Valladolid], San Sebastián…

A.V. — Gijón, D’A [Barcelona], Málaga…

J.M. — ¿Cuál fue el feedback de los programadores de estar ahí, en el FORUM, para su trabajo de programación?

A.V. — Fue muy positivo porque piensa que hemos encontrado (que al final es lo más bonito del trabajo) que siete de las ocho películas ya se han estrenado y en muchos casos se han estrenado en festivales, que las vieron y se conocieron y se reunieron en FORUM y, en muchos casos, otras cosas tan bonitas que es que han hecho un estreno en un festival nivel clase A como puede ser el caso de Los tortuga de Belén Funes, pero luego de pronto fue a Thessaloniki, fue a Les Arcs, fue a una serie de sitios, de festivales, que también estuvieron aquí y que lo conocieron aquí. Entonces es como, sí, que vimos unos resultados bastante positivos.

Y del lado suyo, también la impresión, nosotros con la primera edición, era una apuesta fuerte en cuanto a dónde estamos poniendo el estándar de calidad. Subjetivo, pero realmente nos estamos enfocando en una calidad muy alta de proyectos, tanto en desarrollo como en las distintas secciones.

Y la apuesta que hacíamos era traer invitados también de un nivel muy alto y de festivales de clase A: que se encontrasen proyectos — que no les fuesen interesantes o que les pareciese que solo parcialmente tuviesen las expectativas —, y lo que nos encontramos fue realmente ya in situ y luego pasados los meses y lo que nos encontramos cuando vamos viendo que sali-

procuramos mais isso, projetos espanhóis que têm potencial e procuram ativamente a coprodução internacional e, por outro lado — os projetos internacionais que recebemos — normalmente procuramos aqueles que procuram parceiros em Espanha, procurem a coprodução com Espanha. Não necessariamente, porque no final de contas o grupo de convidados que trazemos é amplo, europeus (europeus, sobretudo), mas também da América Latina e de outros lugares, e portanto no final é um fórum de coprodução internacional com o qual, aos poucos, vamos encontrando, creio, a nossa identidade. E por outro lado, os works in progress são muito mais focados em que os filmes, já com um corte que se pode fazer em diferentes fases, encontrem agentes de vendas, caso não tenham, e estreando-se em festivais; e distribuidores que os vejam, programadores de festivais nacionais também.

J.M. — Para esta segunda edição, continuarão a convidar programadores de festivais internacionais.

A.V. — No ano passado, por exemplo, tivemos programadores vindos de Locarno, Roterdão, Sundance, Toronto, New York Film Festival e do New Directors/New Films Festival, de lá [Nova Iorque, MoMA]. Mas a lista é longa… Zurique, Salónica, veio gente de Cannes, da Quinzena de Cineastas, da Berlinale…

J.M. — Para além da SEMINCI [Valladolid], San Sebastián…

A.V. — Gijón, D’A [Barcelona], Málaga…

J.M. —Qual foi o retorno dos programadores pelo facto de lá terem estado, no FORUM, para o seu trabalho de programação?

A.V. — Foi muito positivo porque acho que descobrimos (o que no final é a parte mais bonita do trabalho) que sete dos oito filmes já foram estreados e em muitos casos foram estreados em festivais, que os viram e se conheceram e se encontraram no FORUM e, em muitos casos, outra coisa tão bonita é que tiveram uma estreia num festival de classe A, como foi o caso de Los tortuga de Belén Funes, mas de repente foi para Salónica, foi para Les Arcs, foi para uma série de sítios, festivais, que também aqui estavam e que conheceram o filme aqui. Portanto, é como se, sim, víssemos resultados bastante positivos.

E do seu lado, também na impressão, com a primeira edição, fizemos uma aposta forte em termos de onde estávamos a pôr o padrão de qualidade. É subjetivo, mas estamos realmente a focar-nos na elevada qualidade de projetos, tanto em desenvolvimento como nas diferentes secções.

E a aposta que fazíamos era trazer convidados de altíssimo nível e de festivais de classe A: que encontrassem projetos — que poderiam não lhes interessar ou que lhes parecesse corresponder apenas parcialmente às expectativas —, e o que encontrámos já estava realmente in situ e assim que passaram os meses os encontrámos, quando vamos vendo que saímos por aí fora e — desde pessoas que ouviram falar, pessoas que não vieram, pessoas que estão a conhecer o FORUM —é, na verdade, as pessoas que vieram de fora, que eram muito top, encontraram projetos, que não paravam de nos

mos por ahí fuera y — gente que ha oído hablar, gente que no ha venido, gente que está conociendo FORUM —, es realmente que la gente que venía de fuera, que era muy top, se encontró proyectos que no pararon de decirnos que eran muy top también. Revisando algunas aplicaciones ya de los proyectos que nos han mandado mucha gente que estuvo el año pasado — en algunos casos reconvertidos en productores o productores que estuvieron invitados, que no se han mandado proyectos ahora —, hacían énfasis en esto, como en la alta calidad de lo que vieron ya en la primera edición, del nivel de invitado y del nivel de proyecto.

J.M. — Estuve en la primera edición de FORUM, finalizando estudios en la ECAM. Este año, hicieron en Berlin, en el European Film Market, una presentación de FORUM, yo ahí estaba y Ana David (es programadora de varios sitios y también de Berlinale o Márgenes) pero que me estaba comentando eso, de la calidad de los proyectos; y que había dicho el mismo Pedro Fernandes Duarte [de la productora Primeira Idade] que estaba muy atento…

A.V. — Claro, es un caso perfecto, ¿no? Además, una persona tan brillante como Ana David que no ha estado en persona, pero que a través de otra gente, y nos ocurrió, nos ha ocurrido con otra gente; parece que los primeros pasos han ido bien, han sido fuertes… Esperamos que sigan siendo, una segunda edición, el reto es mantenerlo, sino mejorarlo.

Al final el reto del proyecto realmente es: ser un punto de encuentro relevante en un ecosistema tan rico como el que ya hay en España; es aparecer nuevo y ser un punto de encuentro relevante a nivel España y un poco a nivel Europa, nos gustaría, como unos encuentros con un perfil muy único, en el que sepas que va a haber proyectos muy potentes y que tienes que estar y que nuestro problema realmente sea como mantener un formato pequeño, queremos mantener, que nuestro problema sea decirle a la gente que no pero nos gustaría que manteniendo un nivel muy alto, sirviese mucho y se consolidase en España como un espacio de industria potente pero que también y, se verá más este año, y con lo que he visto que ha entrado tanto en desarrollo como en W.I.P. hay cineastas muy potentes a nivel internacional, con sus próximos proyectos que nos los han mandado, que si el ambiente de selección los selecciona, me gustaría que ya fuese una segunda edición, un espacio que esté hablando también no solo a España, que esté hablando de un sitio al que venir a conocer proyectos internacionales. Pero bueno, uno de los retos es eso, yo creo. Querer mantener un formato pequeño-mediano.

J.M. — Con espacios también no muy grandes, ¿no?

A.V. — Eso es. No crecer, crecer, crecer; sino, un formato pequeño-mediano que justifique al final, en esas fechas en junio, viajar, visitar, venir a conocer proyectos — ya nos hemos encontrado —, te lo decía antes, pero ya nos hemos encontrado productoras independientes europeas muy potentes que, proactivamente —o nos encontramos en un mercado y nos dicen quiero ir a FORUM — nos escriben directamente diciendo quiero ir a FORUM; la forma, entonces, esto es como un muy buen sitio en un proyecto que apenas acaba de nacer.

dizer, que também eram muito top. Analisando algumas das candidaturas de projetos que muitas pessoas que lá estiveram no ano passado nos enviaram — em alguns casos, reconvertidos em produtores ou produtores que foram convidados, mas que ainda não enviaram projetos — enfatizaram isso, a alta qualidade do que viram na primeira edição, tanto a nível de convidados como a nível de projeto.

J.M. — Estive na primeira edição do FORUM, a concluir os estudos na ECAM. Este ano, em Berlim, no European Film Market, fizeram uma apresentação do FORUM, eu estava lá e a Ana David (é programadora de vários sítios e também da Berlinale ou do Márgenes), mas ela estava a falar-me da qualidade dos projetos que chegaram ao FORUM; e havia dito o mesmo o Pedro Fernandes Duarte [da produtora Primeira Idade] que estava muito atento…

A.V. — Claro, é um caso perfeito, não é? Também uma pessoa tão brilhante como a Ana David que não esteve lá pessoalmente, mas através de outras pessoas, e aconteceu connosco, aconteceu connosco com outras pessoas; parece que os primeiros passos foram bons, foram fortes… Esperamos que assim continuem, uma segunda edição, o desafio é mantê-lo, se não melhorálo.

No final, o desafio do projeto realmente é: ser um ponto de encontro relevante num ecossistema tão rico como o que existe já em Espanha, é aparecer novo e ser um ponto de encontro relevante ao nível de Espanha e um pouco ao nível da Europa, gostaríamos, como uns encontros com um perfil muito único, em que se sabe que haverá projetos muito fortes e que se tem de lá estar e que o nosso problema é realmente como manter um formato pequeno, queremos manter, que o nosso problema é dizer às pessoas que não, mas gostaríamos que, mantendo um nível muito elevado, fosse muito útil e se consolidasse em Espanha como um espaço de indústria forte, mas que também e, se verá mais este ano, e com o que vi que entrou tanto em desenvolvimento como nos W.I.P. Há cineastas muito fortes a nível internacional, com os seus próximos projetos que nos foram enviados, e se o processo de seleção os selecionar, gostaria que fosse uma segunda edição, um espaço que falasse não só de Espanha, mas também de um lugar onde as pessoas pudessem vir e descobrir projetos internacionais. Mas bem, um dos desafios é que, penso eu. Querendo manter um formato pequeno-médio.

J.M. — Com espaços que também não sejam muito grandes, não é?

A,V. — É isso. Não cresça, cresça, cresça; mas sim um formato pequeno-médio que justifica, no fundo, nestas datas de Junho, viajar, visitar, vir conhecer projectos — já nos conhecemos —, já vos disse, mas já conhecemos produtores independentes europeus muito poderosos que, proactivamente — ou nos encontramos num mercado e dizem-nos que querem ir ao FORUM — escrevem-nos directamente a dizer que querem ir ao FORUM; a forma, então, é como um lugar muito bom num projeto que acaba de nascer.

Queremos manter o formato e consolidá-lo, não revolucioná-lo, mas haverá formas, na perspectiva de novos acordos internacionais, de que no final seja um evento mais interessante para os cidadãos de Madrid, para a

Queremos mantener el formato y consolidarlo y no revolucionarlo, pero sí que habrá como, desde el punto de vista de nuevos acuerdos internacionales, que al final es un evento más interesante para la ciudadanía de Madrid, para la industria española y para la industria internacional. Y conjugando eso, que es algo bastante extraño, creo que somos unos encuentros de industria, sin un festival, digamos, no es a la abrida de un festival, no es la sección de industria de un festival…

J.M. — No es un festival más, porque hay muchos eventos…

A.V. — Claro. Pero a la vez, al ser en Matadero, y en trabajo con el Ayuntamiento, y con Matadero y con la Cineteca, hay una parte que son unos encuentros de industria que pueden tener ese carácter más cerrado o propio de industria, con una parte abierta para reflexionar, con gente que viene desde la tecnología, gente que son poetas, de la escritura, del teatro, de la biología, que se juntan con gente del cine a pensar un poco sobre el proceso de creación. Entonces, como unos encuentros para reflexionar en paralelo a un foro de coproducción, creo que es algo extraño, al mismo tiempo que no está en un festival, de cine. Creo que es algo extraño que nos hace singulares, aparte de salir de una escuela de cine. ��

indústria espanhola e para a indústria internacional. E combinando isto, o que é bastante raro, acho que somos encontros da indústria, sem um festival, digamos, não é a abertura de um festival, não é a secção da indústria de um festival...

J.M. — Não é mais um festival, porque existem muitos eventos…

A.V. — Claro. Mas, ao mesmo tempo, estando no [centro de criação contemporânea] Matadero [de Madrid], e trabalhando com a autarquia, e com o Matadero e com a Cineteca [municipal de Madrid], há um aspeto que são os encontros da indústria que podem ter este caráter mais fechado ou específico da indústria, com uma parte aberta à reflexão, com pessoas que vêm da tecnologia, pessoas que são poetas, da escrita, do teatro, da biologia, que se reúnem com pessoas da indústria cinematográfica para pensar um pouco sobre o processo criativo. Portanto, enquanto encontros de reflexão paralelos a um fórum de coprodução, acho que é algo raro, ao mesmo tempo que não está num festival de cinema. Acho que é algo raro que nos torna únicos, para além de partir de uma escola de cinema. ��

Entrevistador

José Machado

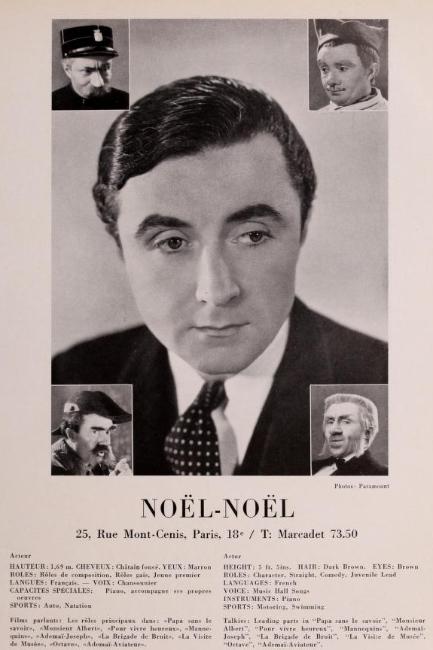

Chamei-lhe maestro: da Critics Academy do Festival de Locarno (assisti in loco na edição de 2022) à fundação da independente Outskirts Film Magazine, que é um dos quatro editores.

De Locarno, na inspiradora Critics Academy (com participantes dos 18 aos 35 anos) Christopher Small deu espaço a novas vozes com os seus textos críticos que também compuseram a pauta do primeiro número da belíssima revista Outskirts. E, novidade a partir deste ano, os contributos da Critics Academy vão alimentar a Notebook da plataforma de streaming MUBI. Christopher Small estará ainda a editar nos dias do Festival de Locarno (entre 6 e 16 de agosto) a publicação oficial Pardo Daily. Trabalhou anteriormente como programador no festival Sheffield DocFest e para a plataforma de streaming DAFilms.com da Doc Alliance. Escreveu e dirigiu Communists! que se estreeou na competição de 2021 do Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Será preciso aguardar pelo mês de junho para ver impresso o terceiro número da revista Outskirts, que se encontra em pré-venda. Depois de nos termos reencontrado na Berlinale, à distância, em abril, logo que soube da continuidade da Outskirts, que não saiu nenhum número em 2024, enviei-lhe, de uma só vez, as perguntas:

— How does a super cross-editor of a new generation of critics shape and position the magazine?

— There’s still a need for criticism nowadays with fresh voices?

— This still drives the next issue of Outskirts?

— How did you compartmentalise the editorial priorities?

Christopher Small — Yes, I've been very fortunate to run the Critics Academy now for eight editions. And an interesting aspect of doing this is that, over time, I get a sense of how young critics are changing and what their priorities are and what they're interested in and so on… And I have to say that particularly in the last few years, since the pandemic, there's been a really big shift, which means, that for example the kind of workshops that we do have to change, the kind of publications they contribute to have to change, the types of texts they write have to change. In general I would say this shift, not always positive, is one towards more personal kinds of texts that use a lot of «I» — first person — and center the experience of, in this case, being at a film festival… This is [a] really obvious change that I think is linked to the sense that film criticism is going through, for 10 or 15 years, a really big transformation. For young critics this means that for their whole life as people who wanted to write about films, they've been told that the profession is basically dead… And therefore because this has taken up their entire professional lives or their entire lives as cinephiles, they do not feel depressed as perhaps an older person would, even myself, somebody who understood in a personal way what existed before and now knowing that it doesn't really exist in the same way. Instead, they feel liberated — liberated, to write different kinds of criticism, to do things that have no relationship to money, to work other kinds of jobs in order to be film critics, and so on. You know, there are young critics who work for years in regular jobs and save up lots of money and then go to study a master’s in film programming, for example. And these divisions between different roles transform with this as well. So there are more programmers, there are more filmmakers who are also critics. It's a really active mix. And with respect to Outskirts and the part of Pardo Daily and Locarno, of course, this pool of young critics that are within my orbit or the orbit of this program are people that I draw on when I’m assembling teams or looking for contributors. So they write for Outskirts or they've joined the editorial team of Pardo because I simply know their work ethic and what they’re curious about. I know what kind of writing they're capable of doing. And so I'm able to give them these jobs because I can find a place for them. Even and especially people who have different tastes to me or different skills. And we can create a complementary team. And yeah, in some way I could say that Outskirts is a magazine primarily of films of the past. Of course, it’s always trying to put films from the past into dialogue with films of the present, but I can’t lie: most of what we write about is films from the past. But that doesn't mean that the writers have to be very old or from different older generations. We have some older people, but also a lot of young people who are writing about these films, discovering them for the first time, engaging with different kinds of filmmakers, engaging with different kinds of writing. So this has always been really important to me and everything I’ve done, without me necessarily having thought much about it consciously. ��

Christopher Small — Sim, tenho sido muito afortunado por estar a dirigir a Critics Academy já há oito edições. E um aspeto interessante de fazer isto é que, com o tempo, percebo como os críticos jovens estão a mudar, quais são as suas prioridades, aquilo em que estão interessados e assim por diante… E devo dizer que, particularmente nos últimos anos, desde a pandemia, tem havido uma mudança muito grande, o que significa que, por exemplo, o género de workshops que temos de mudar, o tipo de publicações para as quais eles [críticos jovens] contribuem tem de mudar, os tipos de textos que escrevem têm de mudar. De um modo geral diria que esta mudança, nem sempre positiva, é no sentido dos tipos de textos mais pessoais que utilizam muito o «eu» — a primeira pessoa — e centram a experiência de, neste caso, estar num festival de cinema... Esta é uma mudança realmente óbvia que penso estar ligada à sensação de que a crítica cinematográfica está a passar, nos últimos 10 ou 15 anos, por uma transformação realmente grande. Para os críticos jovens isto significa que, durante toda a sua vida como pessoas que queriam escrever sobre filmes, lhes foi dito que a profissão estava basicamente morta… E, portanto, como isto ocupou toda a sua vida profissional ou toda a sua vida como cinéfilos, não se sentem deprimidos como talvez uma pessoa mais velha se sentiria, até mesmo eu, alguém que compreendeu de uma forma pessoal o que existia antes e agora sabe que isto não existe realmente da mesma forma. Em vez disso, sentem-se libertos — libertos para escrever diferentes tipos de crítica, para fazer coisas que não têm qualquer relação com dinheiro, para trabalhar noutro tipo de empregos para serem críticos de cinema, e assim por diante. Sabe, há jovens críticos que trabalham durante anos em empregos regulares, juntam muito dinheiro e depois vão estudar um mestrado em programação cinematográfica, por exemplo. E estas divisões entre diferentes papéis também se transformam com isso. Portanto, há mais programadores, há mais cineastas que também são críticos. É uma mistura muito ativa. E no que diz respeito à Outskirts e à parte do Pardo Daily e Locarno, claro, este grupo de jovens críticos que estão dentro da minha órbita ou da órbita deste programa são pessoas a quem recorro quando estou a reunir equipas ou à procura de colaboradores. Depois escrevem para o Outskirts ou juntam-se à equipa editorial do Pardo porque simplesmente conheço a sua ética de trabalho e as suas curiosidades. Sei que tipo de escrita são capazes de fazer. E depois consigo dar-lhes esses empregos porque consigo encontrar um lugar para eles. Mesmo e principalmente pessoas que têm gostos diferentes dos meus ou capacidades diferentes. E podemos criar uma equipa complementar. E sim, de certa forma poderia dizer que a Outskirts é uma revista maioritariamente de filmes antigos. Claro que é sempre uma tentativa de pôr filmes antigos em diálogo com filmes contemporâneos, mas não posso mentir: a maior parte do que escrevemos é sobre filmes antigos. Mas isso não significa que quem escreve tenha de ser muito velho ou de diferentes gerações anteriores. Temos algumas pessoas mais velhas, mas também muitos jovens que estão a escrever sobre estes filmes, a descobri-los pela primeira vez, a interagir com diferentes tipos de cineastas, a interagir com diferentes tipos de escrita. Portanto, isso sempre foi muito importante para mim e tudo o que fiz, sem que eu tenha necessariamente pensado muito sobre isso de forma consciente. ��

Memória de Ayres d’Aguiar, n. 1896

Edição

José Machado

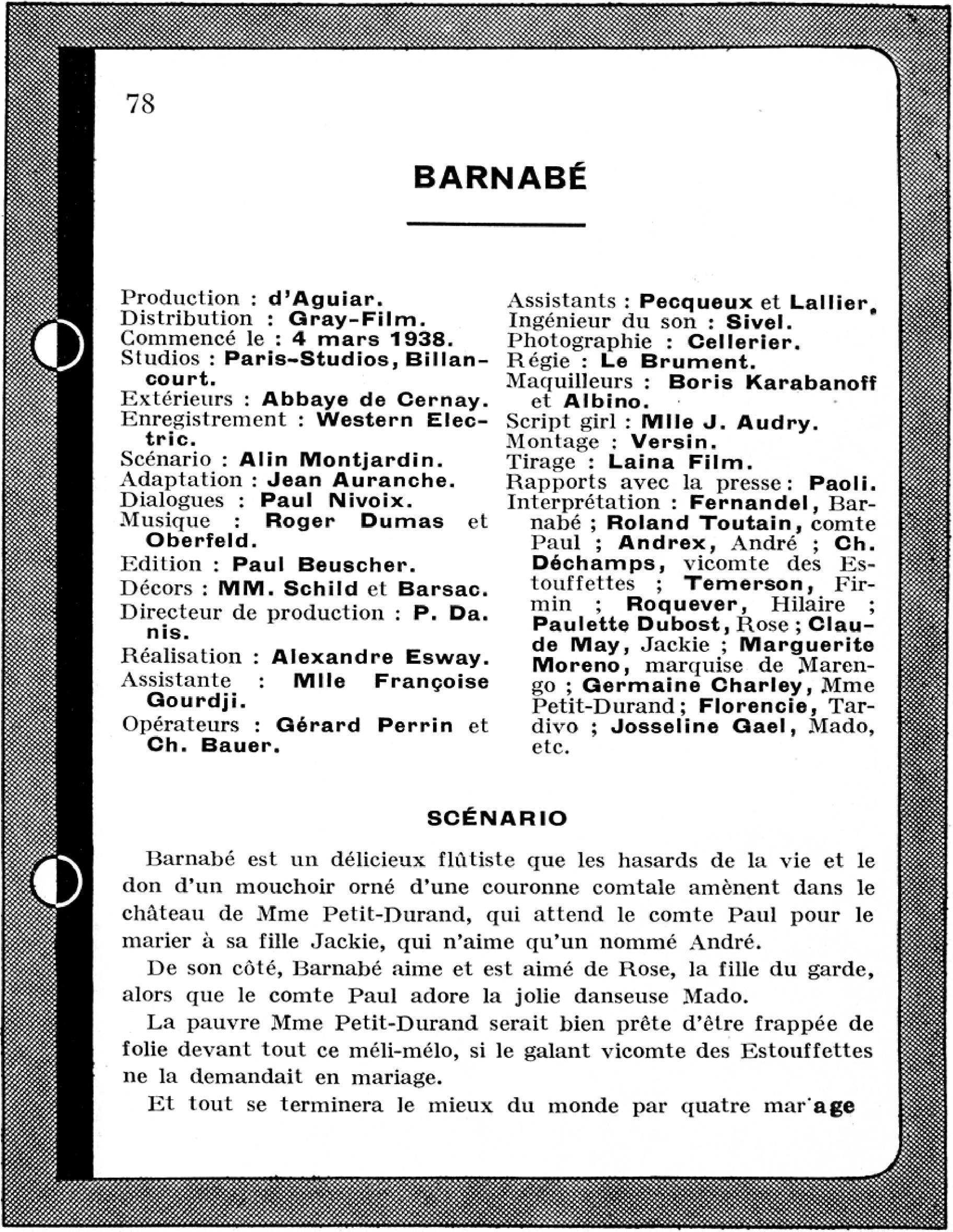

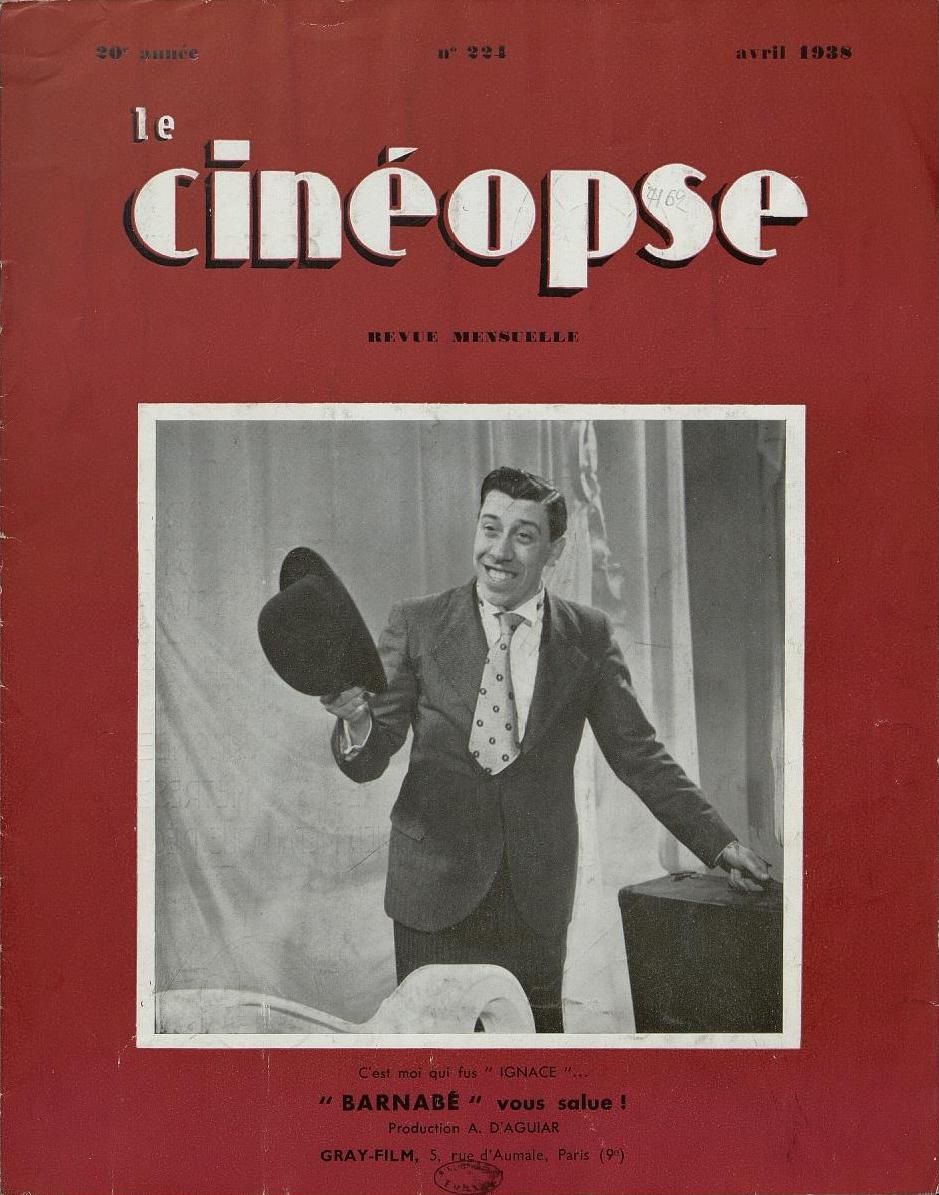

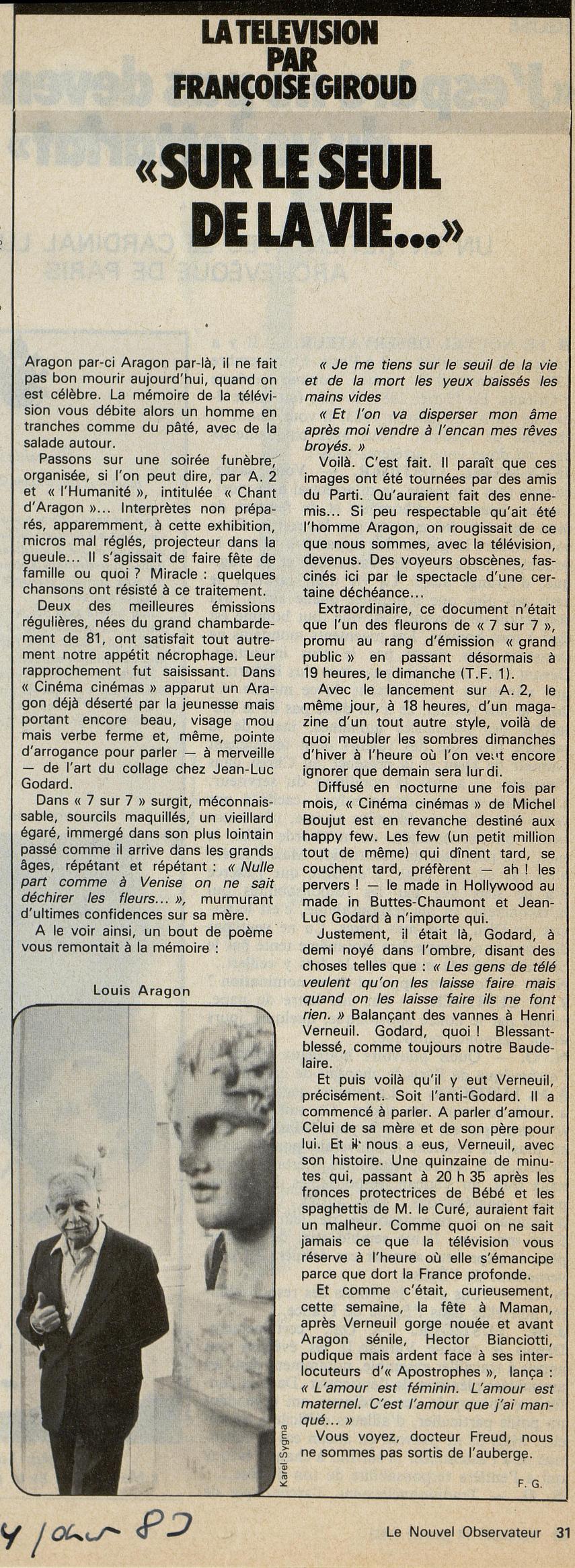

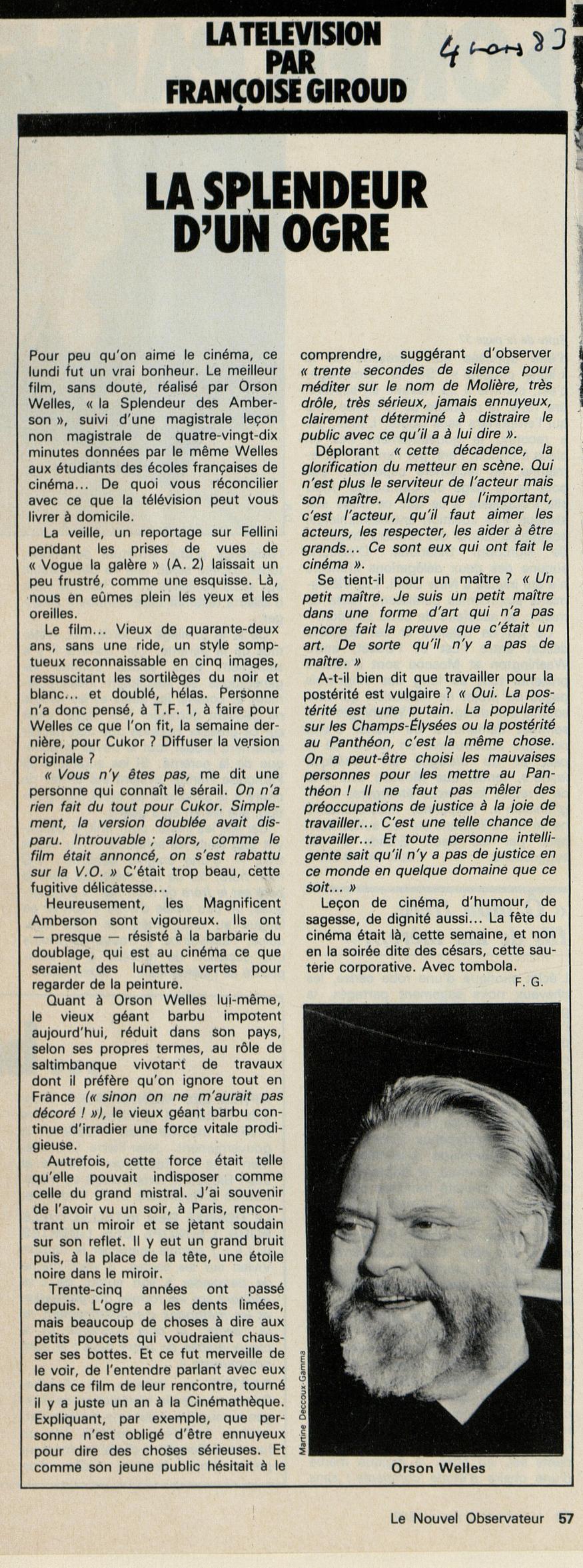

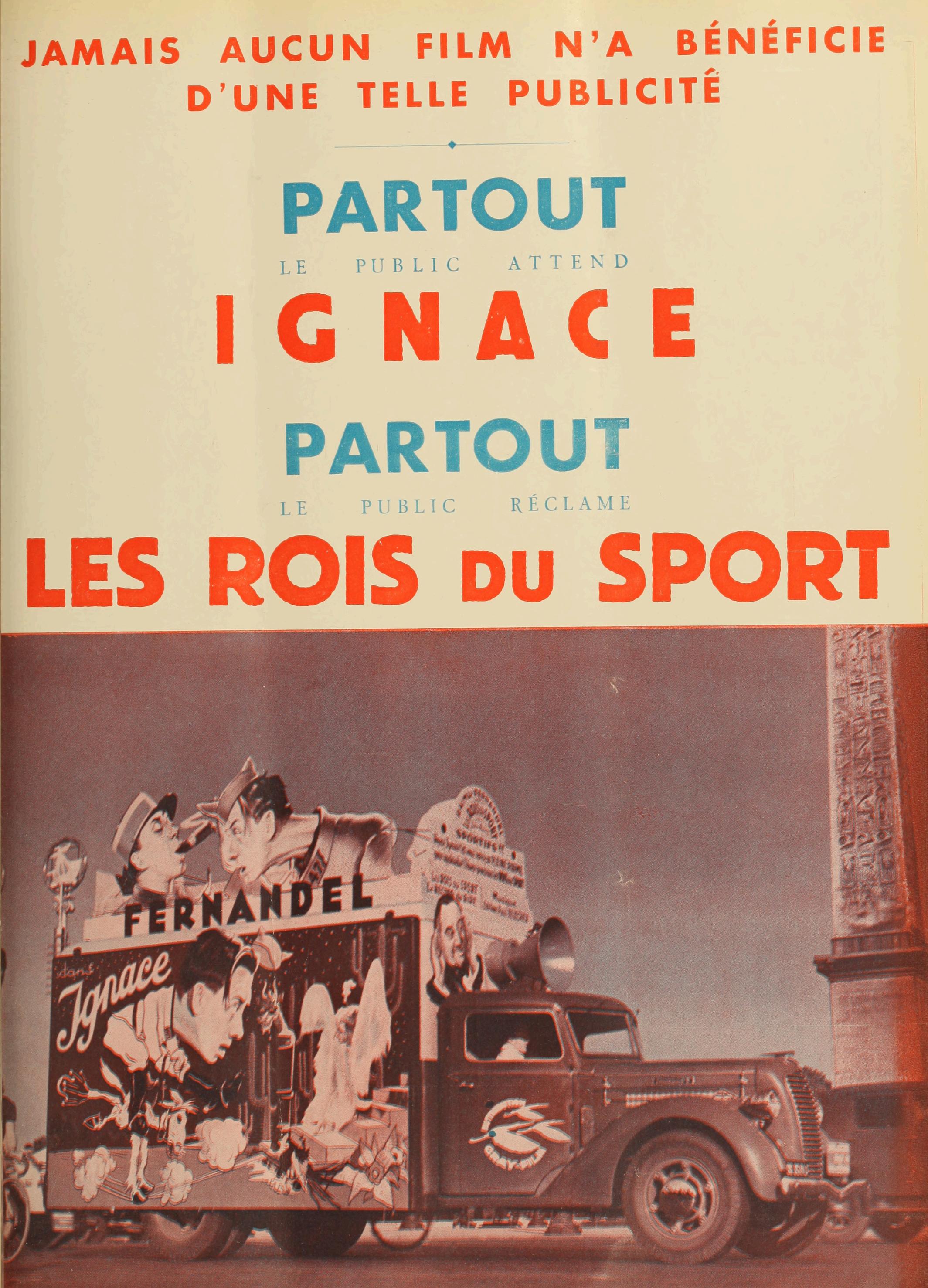

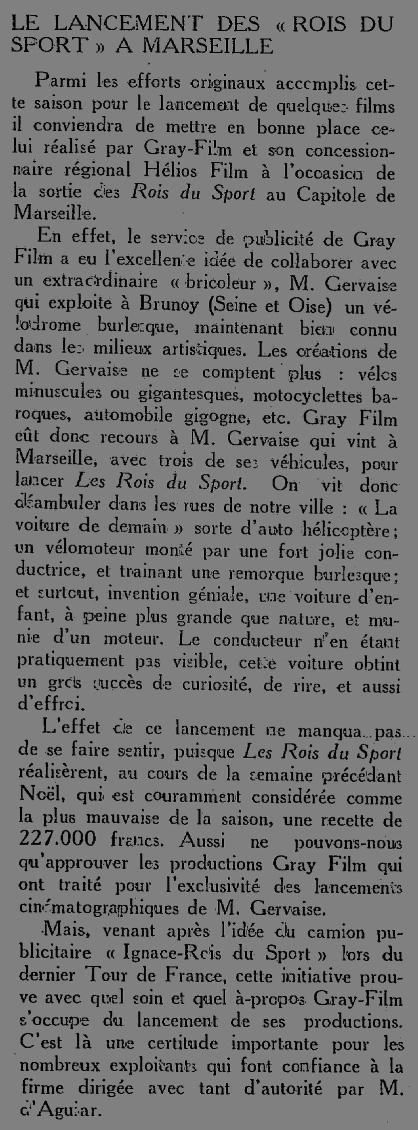

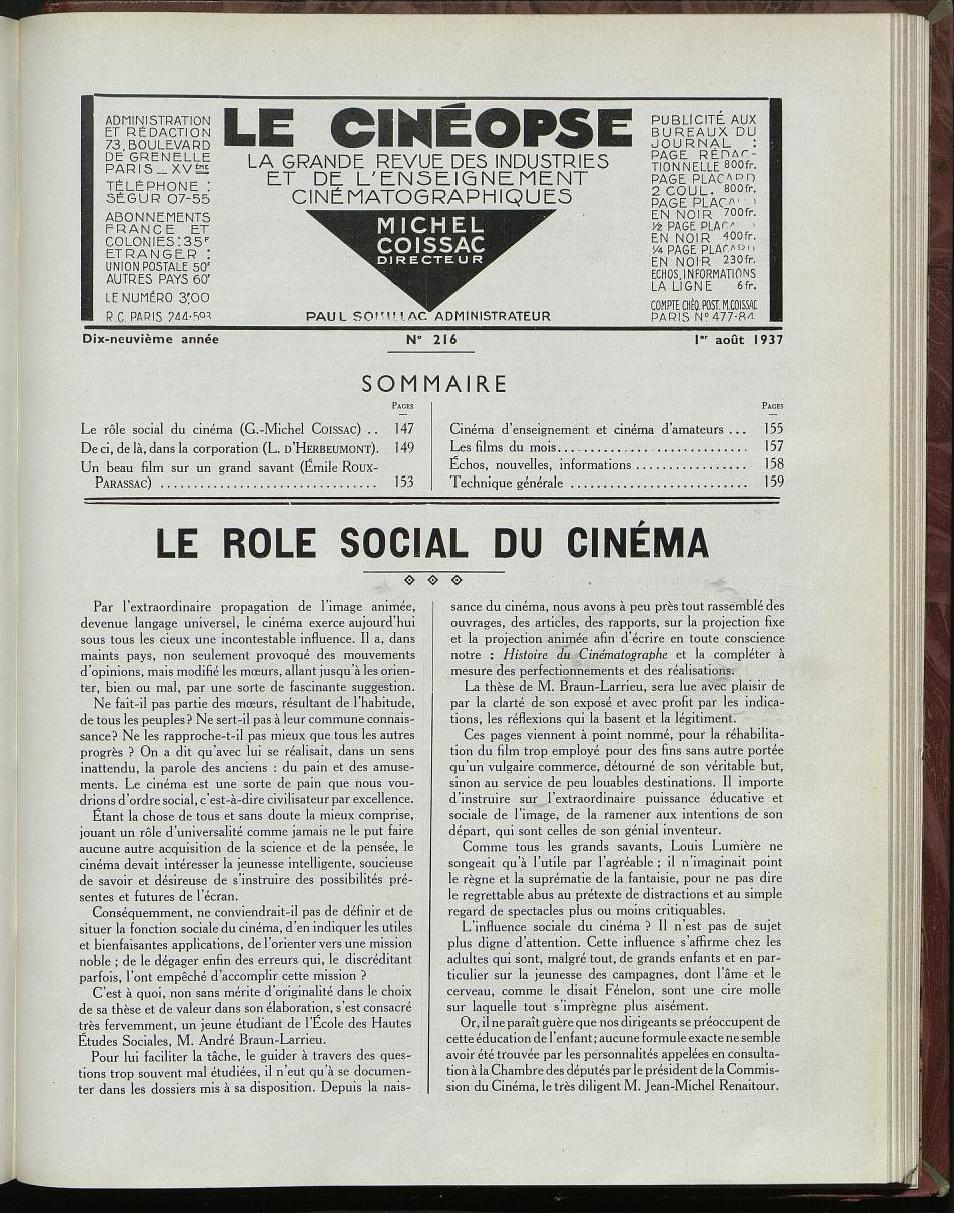

Virgínia de Castro e Almeida (a Gi, letra G em gray) apresentou Renée Vallée a Ayres d’Aguiar: casaram e foi ele gestor da sociedade criada em abril de 1925. O casal conhece uma terceira mulher que trabalhou para a Gray-Film como braço-direito de cineastas, creditada Gourdji, o apelido de família de Françoise Giroud (1916–2003). Agente de ligação na Resistência Francesa na Segunda Guerra Mundial, em 1943 foi encarcerada, em Fresnes, pela Gestapo. Foi chefe de redação da revista Elle de 1946 à 1953; fundou com J.-J. ServanSchreiber a L’Express em 1953 (em 1958 cunhou o termo La Nouvelle Vague) até 1974. Integrou o governo francês de Valéry Giscard d'Estaing, nas pastas da Condição Feminina (em 1976) e da Cultura (de 1976 a 1977). Foi colunista do Le Nouvel Observateur de 1983 até à sua morte.

Nas suas memórias, em Leçons particulières (Librairie Arthème Fayard, 1990), Françoise Giroud escreveu:

Mes méditations métaphysiques furent provisoirement remplacées par la perspective d’un « exploit » : j’allais devenir assistante, la première. Le métier était, jusque-là, fermé aux femmes.

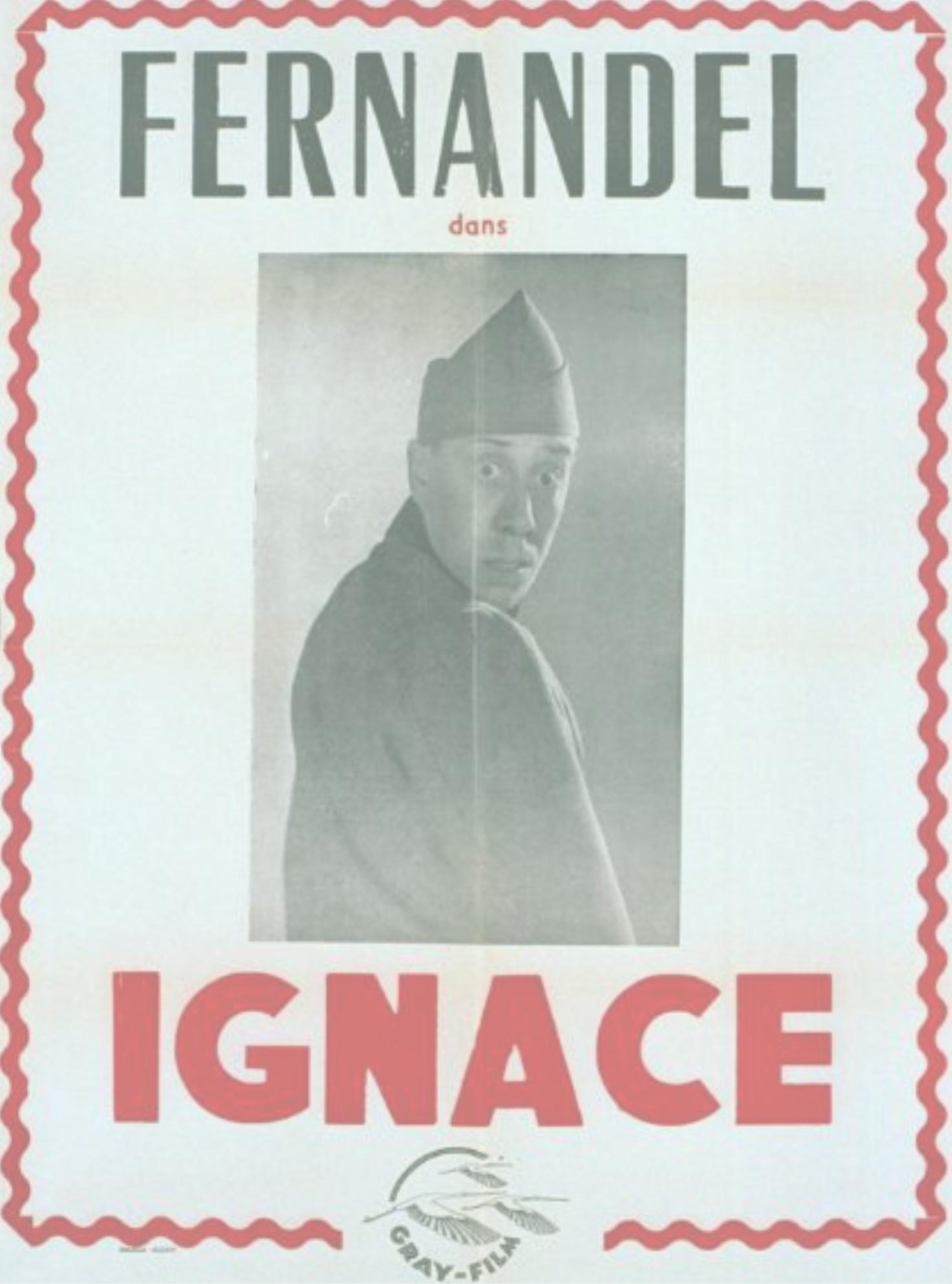

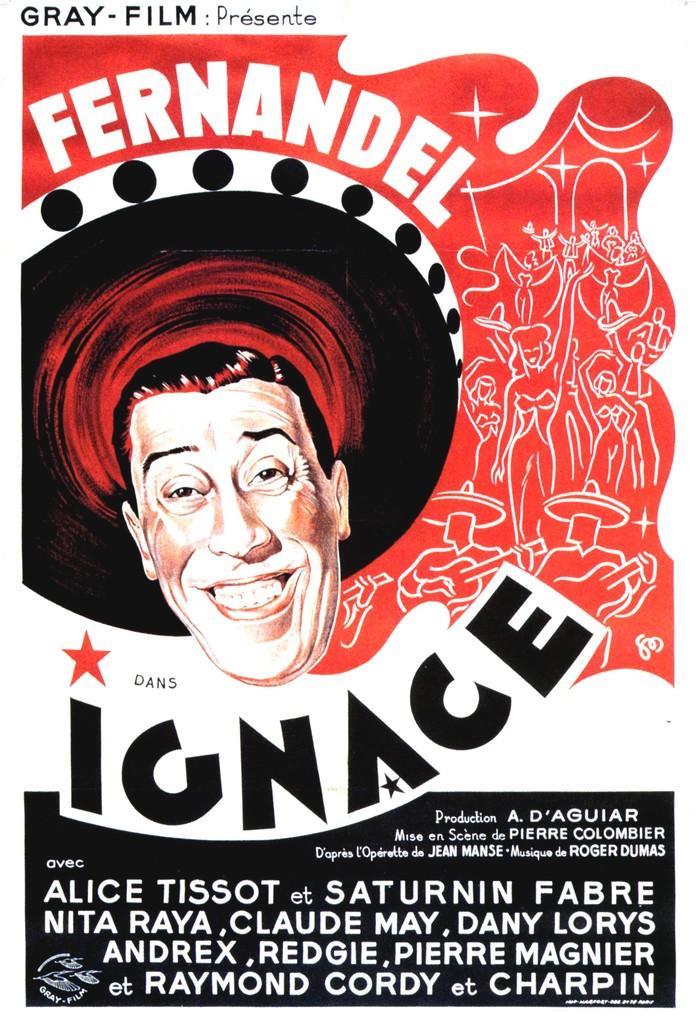

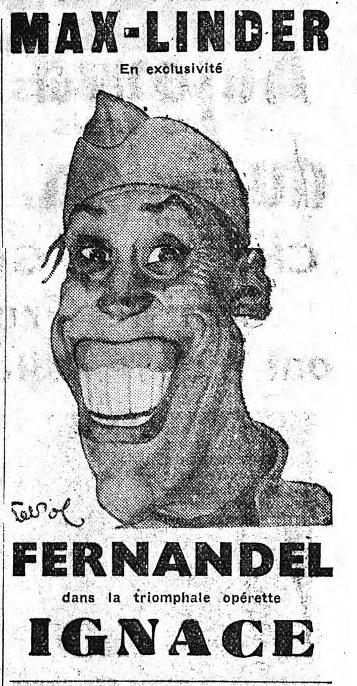

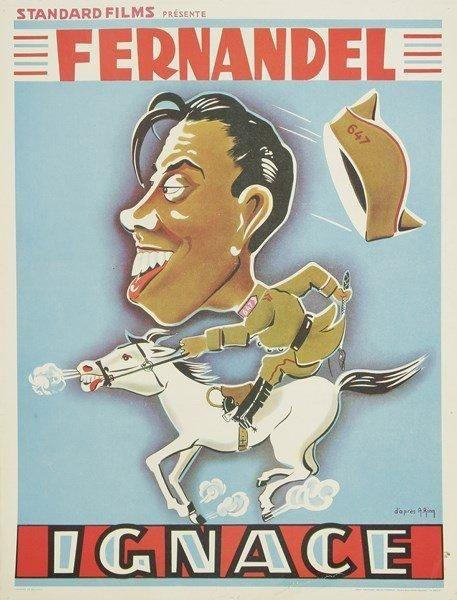

Je devais cette promotion à un producteur portugais, Ayres d’Aguiar, et surtout à sa femme. D’Aguiar était un personnage fort distingué qui possédait, étrangement, le sens de l’invention comique. C’est lui qui a produit, et parfois réalisé, la plupart des films de Fernandel. Une mine d’or.

[…]

Françoise Giroud escreveu:

As minhas meditações metafísicas foram temporariamente substituídas pela perspectiva de uma «proeza»: tornar-me-ia assistente, a primeira. Até essa altura, a profissão estava fechada às mulheres. Devo esta promoção a um produtor português, Ayres d’Aguiar, e sobretudo à sua mulher [Renée Vallée]. D’Aguiar era uma personagem muito distinta que possuía, estranhamente, um sentido de invenção cómica. Foi ele quem produziu e, por vezes, realizou a maioria dos filmes de Fernandel. Uma mina de ouro. Mas era ainda preciso saber-se como o fazer. O mecanismo cómico é de uma precisão cujas molas d’Aguiar manipulava como um relo-

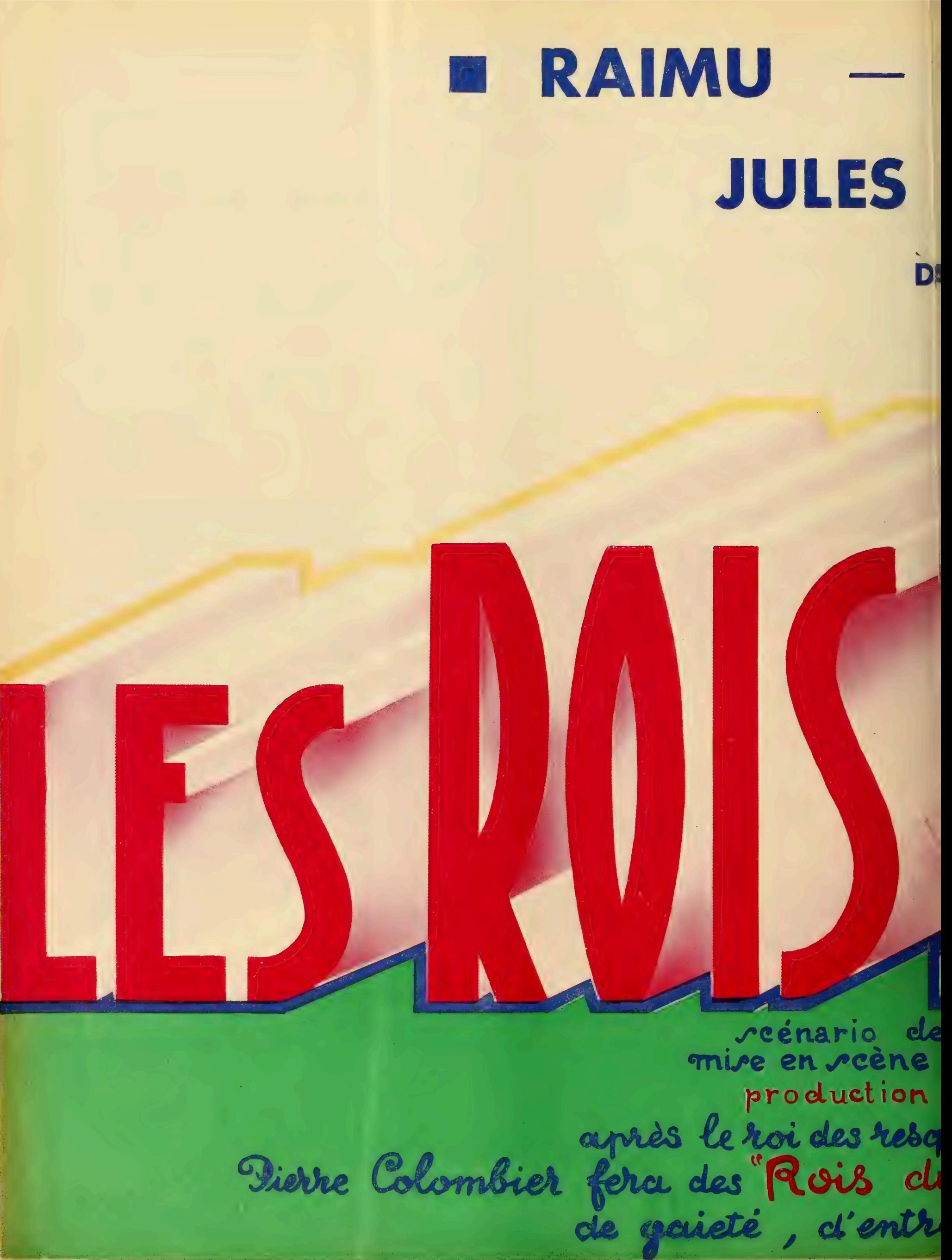

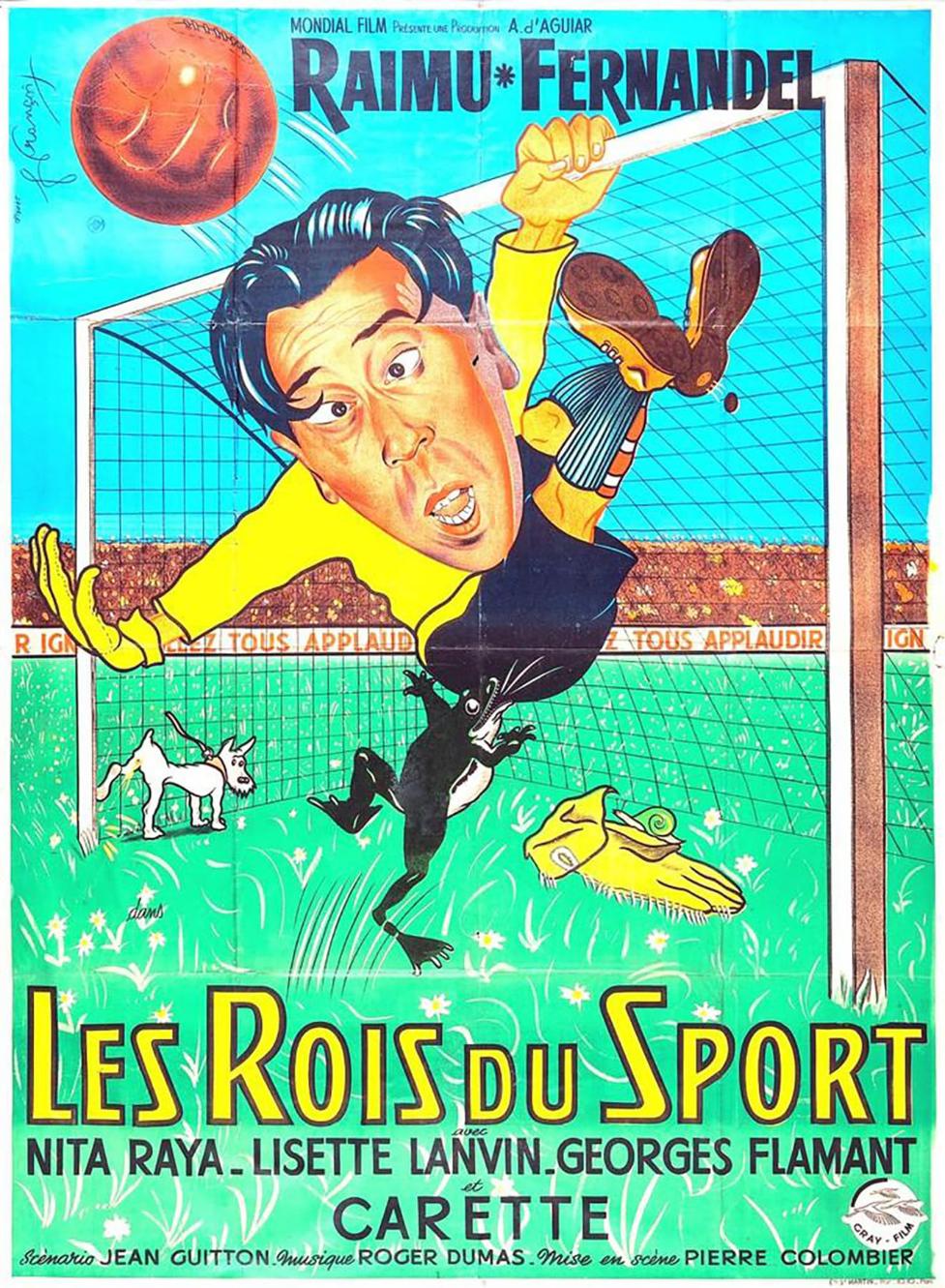

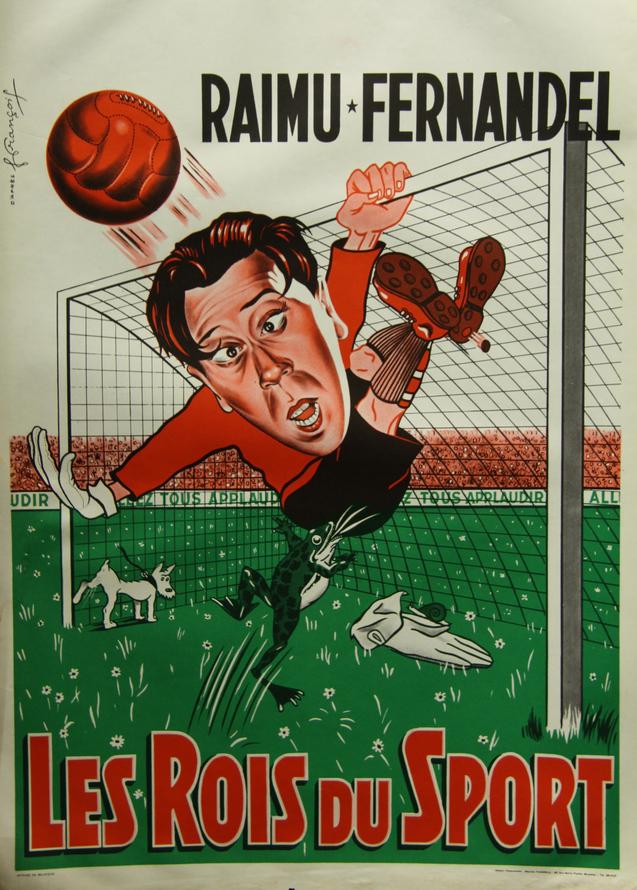

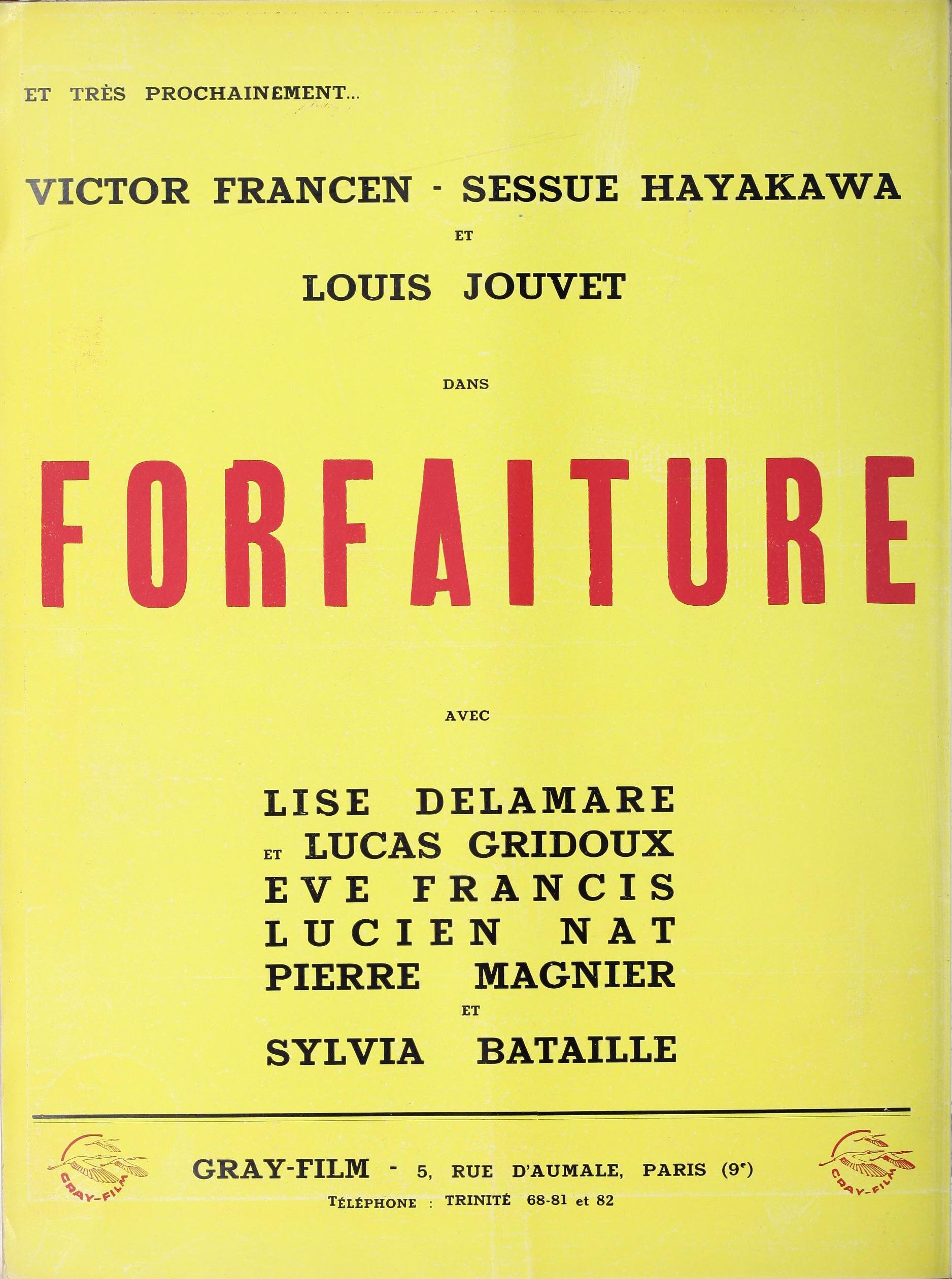

Trabalhei para ele por duas vezes. Quando começou a obra Les Rois du , que juntou Raimu e Fernandel, a sua mulher insistiu que me nomeasse primeira assistente de realização do metteur en scène, Pière Colombier. Ela participou muito nas suas atividades. Ele confiava no julgamento dela e aceitou. Foi um risco, porque o filme era pesado. Uma figuração enorme; duas estrelas difíceis, Raimu especialmente, cada uma recusando-se a esperar pela outra nem por trinta segundos no plateau, pelo que foi necessário sincronizar os seus movimentos; um realizador que teve o seu momento de glória, mas que agora se embriagava ao amanhecer. Duro, duro. Mas as coisas correram bem. Ganhei um pouco de vaidade e outros compromissos como assistente. Acho que também passei a ambição a outros argumentistas que nunca imaginaram poder fazer "como um rapaz". Dez anos depois, uma delas, Jacqueline Audry, iria realizar o seu primeiro filme. Nesse dia, as pessoas ficaram surpreendidas, pois, além disso, ela era bonita.

Encore fallait-il savoir faire. Le comique est une mécanique de précision dont d’Aguiar manipulait les ressorts comme un horloger.

J’avais travaillé pour lui à deux reprises. Quand il mit en chantier Les Rois du sport, qui réunissait Raimu et Fernandel, sa femme insista pour qu’il me nomme première assistante du metteur en scène, Pière Colombier. Elle participait beaucoup à son activité. Il se fiait à son jugement. Il accepta.

C'était un risque, car le film était lourd. Une immense figuration ; deux vedettes difficiles, Raimu surtout, chacune refusant d'attendre l'autre ne fût-ce que trente secondes sur le plateau, de sorte qu'il fallait synchroniser leurs déplacements ; un réalisateur qui avait eu son heure de gloire mais qui, maintenant, s'enivrait dès l'aurore. Dur, dur. Mais les choses se passèrent bien. J'en tirai un peu de vanité et d'autres engagements comme assistante.

Je crois avoir donné aussi de l'ambition à d'autres scriptes qui n'avaient jamais imaginé de pouvoir faire « comme un garçon ». Dix ans plus tard, l'une d'elles, Jacqueline Audry, allait réaliser son premier film. Ce jour – là, on s’étonna que, de surcroît, elle fût jolie.

�� FundadoporFrançoiseGiroudeJean-Jacques Servan-Schreiber(àesquerda)em1953: «L’Express»comumacontrataçãodedestaque,o PrémioNobeldaLiteraturaFrançoisMauriace, de55a56,«seumelhorinimigo»,AlbertCamus. Emcima,reuniãodoconselhoderedação(1968).

�� HuguesNéel,MarcUllmann,FrançoiseGiroud, Jean-JacquesFaust,PhilippeGrumbacheRoger ThérondnoL’Express.FotografiadeJ.RRoustang.

�� FrançoiseGiroudeJean-JacquesServan-Schreiber, companheirodeFrançoise,quetambémse dedicouaojornalismodepoisdaGuerra:omais jovemnasecçãointernacionaldo«LeMonde». FilhodeEmileServan-Schreiber,editor,judeu,do jornal«LesEchos».Comodinheirodafamília(e emparceriacomFrançoiseGiraud)«L’Express»foi durantenoveanosaediçãodesábadodojornal dopai,atéqueem1964,«L’Express»,passaaser autónoma,considerada«revistaTimefrancesa».

�� Paris,21demaiode1979.FrançoiseGiroud,que ocuparacargosministeriaisde1974a1977nas áreasdaCondiçãoFemininaedaCultura,com Jean-JacquesServan-Schreiber(1924–2006) duranteaapresentaçãoda«5.ªlista:Emprego, Igualdade,Europa»paraaseleiçõeseuropeias.A partirdosfinaisdosAnos90,Jean-Jacques,sofreu deumadoençadegenerativamental(quenão eraAlzheimer).Françoisemorreuaos86anos,no dia19dejaneirode2003,emNeuilly,apósum traumatismocraniano.

Dezembro 1949

ManifestaçãodeapoioaHenriLangloisemfrenteàCinematecaFrancesa.

ClaudeChabrol,Jean-LucGodard,AnneGodardeMireilleDarc.L’Express,19/02/1968.

Jean-LucGodardfilmaumamanifestaçãoemParis,06/05/1968.

No livro Profession Journaliste (Hachette Littératures, 2001), traduzido para português por António Rodrigues e publicado, em outubro de 2002, pela Editorial Inquérito (adquirida nos Anos 80 pela família Lyon de Castro, este Profissão Jornalista — Conversas com Martine de Rabaudy, quarto livro de Françoise Giroud por esta editora portuguesa, foi publicado três meses antes da morte de Françoise Giroud e ano e meio antes do editor português Francisco Lyon de Castro morrer).

Françoise Giroud [transcrição de um excerto do segundo capítulo, Dirigir uma redação, sobre a intuição] — Sentir que as coisas, as mentalidades, estão em evolução, aquilo que se designa por «facto da sociedade» ou «ar do tempo». Vou citar-lhe um exemplo longínquo, mas concreto. Um dia, durante os anos 50, encontrava-me no gabinete de Pierre Lazareff. Sugiro-lhe: «Pierre, é necessário criar uma rubrica automóvel no France-Soir.» Ele desata a rir e responde-me: «Aí está uma ideia de uma jovem burguesa do décimo sexto bairro.» Arrasto-o até à janela que fica por cima da Rua de Réaumur e mostro-lhe os carros estacionados no pátio: «Está a ver aqueles carros, Pierre? Pertencem todos aos trabalhadores da sua tipografia». Oito dias depois, a rubrica era criada no France-Soir.

Martine de Rabaudy — No entanto, Lazareff era sem dúvida o jornalista mais instintivo, o mais interessado pelos outros.

Françoise Giroud — Sim, mas mesmo assim havia-lhe escapado um fenómeno poderoso. Com os seus Bentleys, ele estava fora da jogada. Foi um dos primeiros a dispor de telefone no carro. E, tal como um garoto com um brinquedo novo, não parava de se servir dele. Morava em Louveciennes e, tanto na vinda como na ida, o motorista tinha de passar pelo túnel de Saint-Cloud: durante esse curto espaço de tempo, as comunicações ficavam cortadas, e isso enlouquecia-o. Um dia, Max Corre, o diretor de France Dimanche — não tem nada a ver com o que este jornal se tornou mais tarde —, telefona a Pierre para o seu carro a partir do dele e diz-lhe: «Pierre, eu também tenho um telefone.» Irritado, Pierre responde-lhe com a sua vivacidade de espírito: «Só um momento, estou a falar na outra linha.» Assim era Pierre, com a sua necessidade de ser o pioneiro em tudo.

Quando se está à frente de um jornal, é necessário observar-se a si próprio, manter-se vigilante, não se desligar das pessoas.

É difícil. Tudo leva a isso. Tem-se carro e motorista. É-se convidado para os melhores sítios, sempre no meio dos mesmos. Acabamos por só nos vermos uns aos outros, dentro do mesmo grupo. O que Raymond Barre, com o seu sentido agudo das realidades, chamava «os efeitos enganadores do microcosmos». Falava desse pequeno meio político-mediático, concentrado em Paris, que não vê além dele próprio.

Um dia, o duque de Choiseul largou: «Os relógios dos nossos políticos estão todos atrasados seis meses.» Para continuar a ser útil na relojoaria, o relógio de um chefe de redação tem a obrigação de estar adiantado algumas horas.

Françoise Giroud — O outro perigo que nos espera é quando o jornal se desenvolve demasiado. Sempre gostei de estruturas pequenas. Em determinada altura, L’Express tinha quatrocentos empregados. No princípio, éramos uns trinta. No fim, eu cruzava-me no elevador com pessoas cujo nome desconhecia. Sentia que algo já não estava a funcionar, nem para mim, nem para eles. É necessário saber dar um nome a cada cara e uma função a cada nome. A partir daí, fico com medo e perco o interesse. Não tenho apetência pelo gigantismo. Nunca tive. É essa a razão por que as empresas industriais com trezentos mil empregados ou mais me afligem.

Martine de Rabaudy — Quando dirigia uma redação, era lida todas as semanas. É possível ser um grande diretor sem nunca escrever?

Françoise Giroud — É evidente que sim. Há grandes diretores que são unicamente animadores, catalisadores. Durante quase cinquenta anos foi o caso de Roger Thérond no Match. Antes dele, o de Hervé Mille. Pierre Lazareff raras vezes escrevia e de forma medíocre. Hoje, Edwy Plenel proíbe-se a si próprio de escrever no Le Monde desde que tomou conta da chefia da redacção, considerando que a sua empreitada, que já é pesada no dia-a-dia, se localiza noutros campos. Um grande diretor pode imprimir o seu cunho sem escrever. Quando se consegue fazer as duas coisas, tanto melhor, mas não é indispensável. O escrever é uma vantagem que permite ter a hipótese de continuar a profissão quando se abandona um cargo hierárquico, seja por uma questão de idade, seja por qualquer outra razão. Tenho esse privilégio e essa felicidade: entregar o meu texto todas as semanas.

Martine de Rabaudy — A tradição quer que num jornal as pessoas se tratem por tu seja qual for a ordem hierárquica. Fazia-o e com quem?

Françoise Giroud — É efetivamente um hábito, mas nunca o utilizei. Abomino a familiaridade e não trato quase ninguém por tu. À excepção dos meus filhos e netos. Jean-Jacques [Servan-Schreiber] e eu não nos tratávamos por tu!

Martine de Rabaudy — Essa preferência pelo «você» faz-me lembrar um diálogo em La Grande Illusion de Jean Renoir, filme em que foi anotadora e em cujo diálogo participou para algumas cenas. Em determinado momento, Jean Gabin (o marechal de campo) dirige-se desta forma a Pierre Fresnay (o capitão de Boïeldieu): «Conhecemo-nos desde há oito meses e tratamo-nos ainda por ‘você’.» Fresnay responde-lhe: «Trato a minha mãe por você e trato a minha mulher por você.» Poderia assinar.

Françoise Giroud — Não chegava a tratar a minha mãe por você, o que exprime um comportamento de classe social, conforme transparece em La Grande Illusion. Simplesmente, não gosto de tratar as pessoas por tu. Por vezes isto choca alguns dos meus amigos chegados.

Martine de Rabaudy — Em Les Hommes et les Femmes, [Os Homens e as Mulheres] livro resultante das vossas conversas sobre o assunto, Bernard-Henry

Lévy adianta: «Faz parte das raras mulheres que souberam tornar compatíveis posições de poder e de sedução.» Responde-lhe: «Retrospectivamente, essa combinação não era assim tão difícil.» Que outras mulheres souberam conjugar esses dois elementos?

Françoise Giroud — Lembro-me dessa observação de BHL. Em França, diria que uma mulher como Edmonde Charles-Roux também conseguiu essa combinação… E, talvez, Michèle Cotta.

Martine de Rabaudy — «O que tentei transmitir é uma determinada forma de se conduzir como mulher num meio masculino.» Entre o cinema e o jornalismo, qual desses dois universos de forte densidade masculina se mostrou mais receptivo a essa «determinada forma»?

Françoise Giroud — Os dois eram, por igual, adversos às mulheres, fechados mesmo. Não havia nenhuma mulher nas equipas técnicas dos filmes, enquanto agora elas estão lá, e ao mais alto nível. No meu tempo só havia as técnicas de montagem, fechadas nas suas cabinas de montagem, e, na cena, a anotadora, isolada no meio de uns quarenta homens, não fazia sombra a ninguém. Elemento não desprezível, as actrizes, começando pela vedeta e indo até aos pequenos papéis, perfumavam tudo isto de feminilidade, de caprichos, de idílios malucos. Era então necessário dar provas de diplomacia, incluindo a anotadora, para acalmar as ondas. Nesses momentos de loucura, a misoginia já não tinha razão de ser.

A imprensa é algo de totalmente diferente. Em 1946 não existia uma única mulher na redacção de Le Figaro, e havia um único exemplar na rubrica de espectáculos de Le Monde. No France-Soir existiam algumas jornalistas, mas nenhuma chefe de serviço. Anuía-se em dar-lhes uma caneta, mas nunca uma função de autoridade.

As mulheres só tinham direito de entrada nas revistas femininas. Nem se pode falar de misoginia. Não tem nome. Estava levantado um muro, uma espécie de cordão sanitário.

Não sei se consegue imaginar o escândalo que Jean-Jacques provocou no meio da imprensa quando me confiou a redacção do L’Express. Os seus inimigos — já então os tinha — divertiram-se fazendo chacota de que, vinda da imprensa feminina, eu não devia ser muito perigosa. E além disso previam que, de qualquer maneira, o jornal fracassaria por completo ao fim de seis meses.

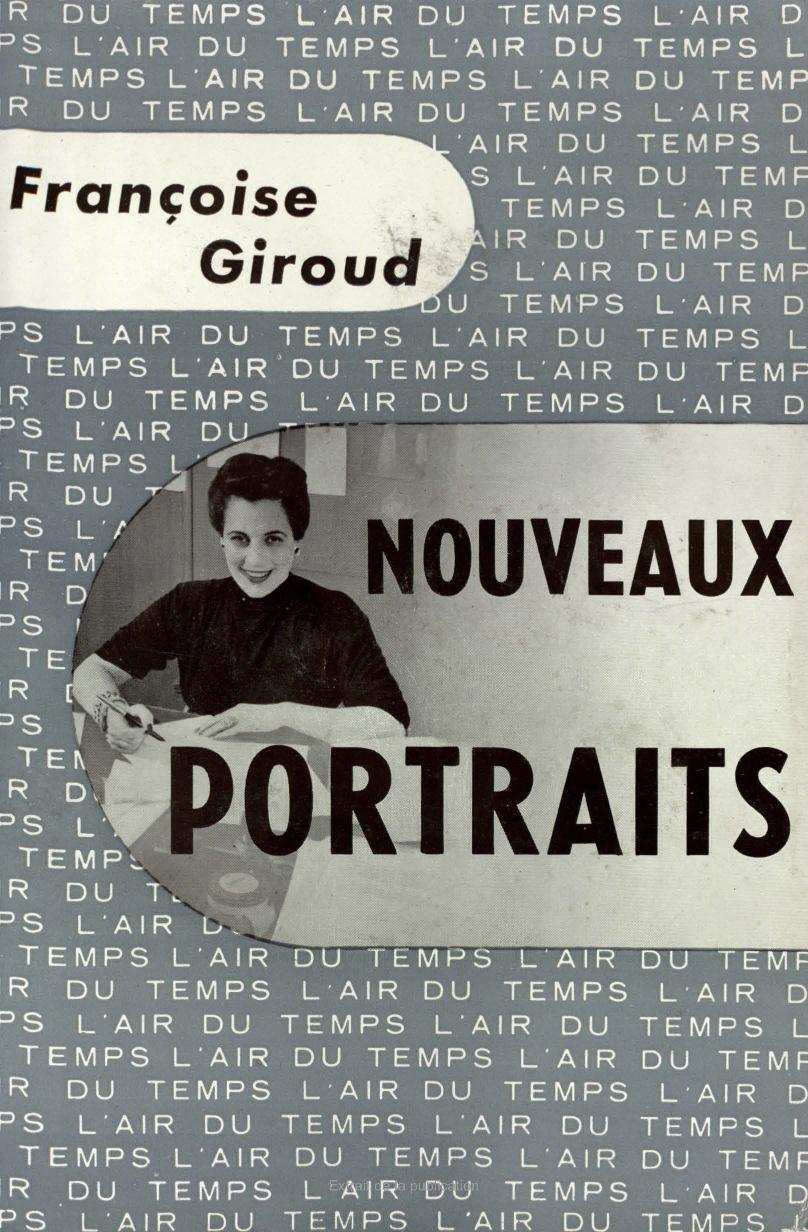

A única operação de sedução que eu devia fazer era no seio da pequena equipa da redacção do L’Express e dos seus amigos políticos, Pierre Mendès France em primeiro lugar e Simon Nora, que com o seu grupo de economistas das finanças da nação, tinha o domínio sobre a rubrica económica. O L’Express terá sido o primeiro semanário a tratar esse assunto com seriedade. Esses homens não me tornaram de forma alguma a vida difícil. Foram cooperantes e carinhosos. Durante o episódio argelino de JeanJacques, nem um único dos «meus homens», para falar como na canção de Barbara [Mes hommes], tentou desestabilizar-me. François Mauriac teve o trabalho de escrever a Jean-Jacques: «Não se preocupe, tudo está a correr bem, a nossa pequena directora está a desembaraçar-se às mil maravilhas.»