4 minute read

Anderthalb Jahre gefangen in Jugoslawien

Von Kristof Ladis

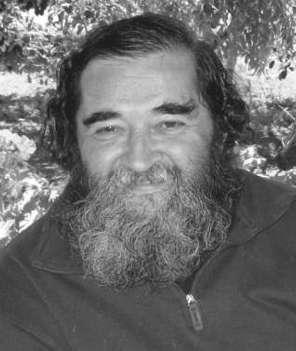

Ich wurde am 26. November 1918 in einem Krankenhaus in Czernowitz geboren. Mein Vater Witold von Krzysztofowicz, ein Bukowiner Armenier, und meine Mutter Maria geborene Zawadzka aus Tarnopol/Galizien lebten damals in Carapciu am Czeremosch (heute ukrainische Nordbukowina), und zwar auf einem Gut, das mein Urgroßvater gekauft hatte. Ich wuchs dreisprachig auf (Französisch, Deutsch und Polnisch), wobei PolKristof Ladis mit Sohn Nicholas nisch die Umgangssprache war. Ukrainisch und Rumänisch kamen nach und nach dazu. Ich hatte einen zwei Jahre älteren Bruder und eine vier Jahre ältere Schwester, die inzwischen gestorben sind. Bis zum Alter von 14 Jahren wurden wir zu Hause von einem Privatlehrer unterrichtet, der auch bei uns wohnte. Ich war 14 Jahre alt, als ich auf das polnische Gymnasium in Lem studierte Forstwirtschaft. Bei Ausbruch des Krieges wurde ich zum Regiment „Patru Pionieri“ (Vier Pioniere) nach Czernowitz eingezogen, welches mit der rumänischen Armee am Feldzug gegen die Sowjetunion den Don hinauf teilnahm und schließlich vor Kriegsende im Mai 1945 in Piatra Olt aufgelöst wurde. Meine gesamte Familie landete als Flüchtlinge im südrumänischen Craiova. rumänische Holzverarbeitung tätig war. Im Juli 1948 beschloss ich, dass ich den Rest meines Lebens nicht hinter dem Eisernen Vorhang leben wollte und sprang um Mitternacht unweit von Turnu Severin in die Donau. Die Jugoslawen steckten mich etwa einen Monat lang ins Gefängnis und dann in eine Mine zur Arbeit. Als sie herausgefunden hatten, dass ich etwas von Forstwirtschaft verstand, versetzten sie mich in die serbischen Berge, um bei der Ausbeutung der Wälder zu helfen. Ich lernte rasch Serbisch und schrieb alle Berichte, da sonst kaum jemand um mich herum lesen und schreiben konnte. So las ich in der Zeitung von den politischen Veränderungen in Jugoslawien. Bis zu einem gewissen Grad schwebte ich immer in Gefahr. Ich lebte damals in den Wäldern in einer kleinen Hütte hoch über dem Dorf. In den Wäldern versteckten sich immer noch fanatische Anti-Titoisten die mich für einen Kommunisten hätten halten kön-

Advertisement

nen, weil ich in das kommunistische Jugoslawien geflohen war. Sie hatten, wie in der Kriegszeit, eine Vorliebe dafür, Leute wie mich einzufangen und ihnen die Kehle durchzuschneiden. Das war eine Art nationale Gepflogenheit, etwas, womit man sich zu brüsten pflegte.

Jedenfalls war ich enorm erleichtert, als man mich 1950 eines Tages in einen Zug in Richtung Westen setzte. Ich wurde mit einer Gruppe von Gefangenen unterschiedlicher Nationalität an die italienische Grenze gebracht. Wir hatten gehört, dass eine Woche zuvor eine solche Gruppe direkt an der Grenze exekutiert worden war. Aber dieses Mal war es Tag, als wir losmarschiert sind; an der Grenze sagte man uns, wir sollten losrennen. Wir liefen, bis wir italienische Grenzposten trafen. Wir hatten Glück gehabt: Für uns war das jugoslawische Abenteuer vorbei.

Ich ging nach Frankreich und lebte dort als Flüchtling. Das Leben in Frankreich, und insbesondere in Paris, war extrem schwierig, weil ich keine Arbeitserlaubnis besaß. Ich fand als illegaler Arbeiter lediglich schwere und zumeist schmutzige Arbeiten, die lausig bezahlt wurden. Aber im zweiten Jahr arbeitete ich beim Centre du Livre Suisse, und ich erinnere mich bis heute gerne an die angenehme und geistreiche Atmosphäre, die dort herrschte. Aber ich hatte immer noch keine Arbeitserlaubnis. Ich blickte voll Dankbarkeit auf die zweieinhalb Jahre zurück, die ich in Paris verbracht hatte, und war froh, als ich 1952 über den Atlantik einer aussichtsreicheren Zukunft entgegensegelte.

Neue Heimat Oregon

In Oregon angekommen, hatte ich viel mehr Möglichkeiten. Ein Jahr lang arbeitete ich für eine Holzhandlung, zumeist in den Wäldern oder an den Seen, wo ich die Stämme klassifizierte. Mein Ziel war es, Geld zu verdienen, um mein 1939 durch den Ausbruch des Krieges unterbrochenes Studium fortsetzen zu können. So studierte ich Politikwissenschaften, zuerst am Reed College in Portland, Oregon, dann ging ich an die University of Chicago, um das Diplom und den Doktortitel zu erwerben. Dort lernte ich auch meine Kommilitonin und spätere Frau Jane Mc Williams kennen. Unser Sohn Nicholas arbeitet als Kolumnist bei der New York Times; er ist zweifacher Pulitzer-Preisträger.

Nach abgeschlossener Ausbildung erhielt ich verschiedene Stellen als Forscher an der Columbia-Universität und am Hoover Institut an der StanfordUniversität. Ich hatte Lehraufträge an der Temple University und der University of Waterloo in Ontario in Kanada. Zwischenzeitlich veröffentlichte ich zahlreiche Artikel, hauptsächlich über geopolitische Fragen, durch die ich auch in Europa, insbesondere in der Sowjetunion, bekannt wurde, wo ich mehrmals Vorträge gehalten habe. Besonders interessierten mich Grenzen und Grenzgebiete, über die ich eine Studie veröffentlichte, die vielfach gedruckt wurde. Ich

wollte aber immer nach Oregon zurückkehren, und so habe ich 1971 zu meinem Glück eine Stelle an der Portland State University angenommen, wo ich bis zu meiner Pensionierung unterrichtet habe. Danach habe ich mich dem Verfassen von Buchbesprechungen zugewandt, was ich bis heute, im Alter von 90 Jahren noch tue.

Übersetzung aus dem Englischen: Michael Augustin, Leonberg

Professor Ladis Kristof ist am 15. Juni 2010 gestorben.