4 minute read

Tra via degli Scogli e via Brigata Etna, scopriamo le principali tracce del vecchio “pomerio” cittadino

from April 2021

di Anna Cecchini

Un rituale complesso governava la fondazione di una città romana o etrusca. Il primo solco, che delimitava il confine vero e proprio, dove erano interrati simboli religiosi per assicurare alla futura città benessere, prosperità, pace e giustizia, era tracciato con l’aratro. In attesa di edificare le fortificazioni, era tracciato un secondo solco circolare più esterno. La striscia di terra compresa tra il primo e il secondo solco veniva chiamato pomerio (probabilmente da post-moerium, dopo le mura). In questo territorio i sacerdoti confinavano gli spettri, i fantasmi, i demoni delle malattie e gli spiriti della guerra, della fame, delle pestilenze e tutto ciò che poteva recare pregiudizio alla città e ai suoi abitanti. Era proibito fabbricare, arare ed entrare in armi. Una sorta di “zona franca” a presidio della città.

Advertisement

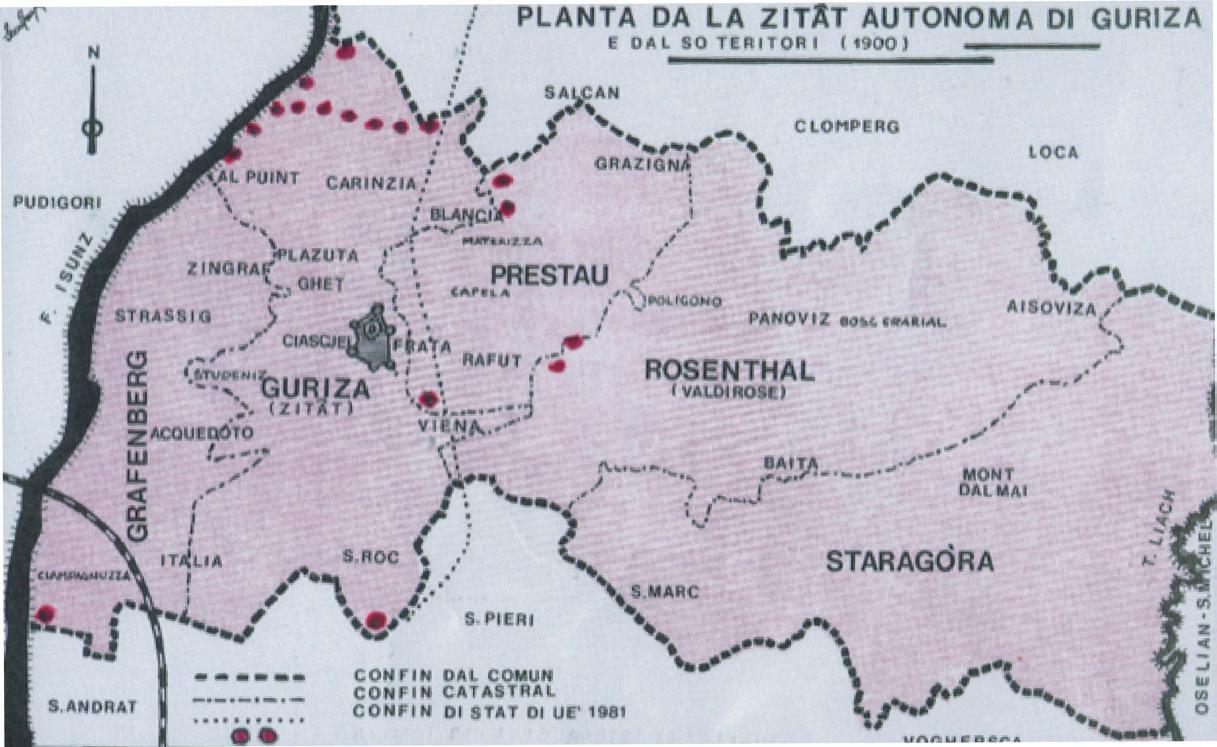

Anche Gorizia ha il suo pomerio, anche se ha poco a che fare con le reminiscenze romane. I confini cittadini furono disegnati al tempo di Maria Teresa e del figlio Giuseppe II. Dopo il terremoto del periodo napoleonico, con un avviso del Capitanato circolare del 24 marzo 1840, entrato in vigore il 1° giugno dello stesso anno, veniva costituito un “distretto di circondario” di Gorizia, così come riportato in un documento giacente nell’Archivio Statale di Gorizia (ASG Trib. Civ. Prov. b317 f536).

Gli Austriaci quindi decisero di tracciare questi confini segnandoli con dei cippi distanti circa 500 metri l’uno dall’altro e identificati con la scritta “Pomerio di Gorizia”, completi di numeri a indicare la strada e lettere alfabetiche che indicavano la progressiva. Questa linea, che delimitava un percorso di circa 35 chilometri di sviluppo, mutuava il termine latino ma, di fatto, individuava il confine del distretto goriziano, che confinava con la circoscrizione distrettuale di Aidussina.

Alcuni di questi cippi sono arrivati fino a noi e si trovano lungo le direttrici principali della città, secondo i quattro punti cardinali. Alcuni sono ben visibili, altri quasi interrati, altri ancora accostati ai recinti delle abitazioni sorte in seguito, ma la gran parte è andata perduta.

Se ne rintracciano due (confine nord) in via Monte Santo, contraddistinti con i numeri 4 e 5 mentre a Salcano ce n’è uno con il numero 8 e poi, verso Nova Gorica, uno con il numero 9. Il confine est del Pomerio si trovava a S. Pietro, in messo ai campi, tra la Vertoibizza e la linea ferroviaria slovena, e reca il numero stradale 55. Il numero 62 invece si trova in via dei Grabizio. A Sant’Andrea il cippo di via Pola non riporta alcun numero ma, trovandosi in un giardino privato, è probabile che sia stata spostata e non siamo in grado di stabilire a quale strada campestre corrispondesse.

Ma le tracce più consistenti, che permettono pure una piacevole passeggiata, le troviamo tra via degli Scogli e Brigata Etna. In queste giornate primaverili, pur fra tante limitazioni, un breve giro nella campagna in piena fioritura può consentirci tante e piacevoli riflessioni.

Se ci portiamo in via Montesanto laddove ha inizio via Brigata Etna, troveremo proprio sull’angolo il primo cippo, posto a ridosso di un muro di cinta, che inaugura il percorso. E di cui dobbiamo distinguere con un po’ di attenzione le incisioni ormai sbiadite degli scalpellini. Proseguiamo lungo la via osservando piccoli appezzamenti coltivati, vigne e campi di lavanda, immaginando quella che fu la fiorente area orticola goriziana, che, oltre uva, susine e ciliegie, forniva il nutrimento dei bachi per l’industria tessile della seta che, dal Settecento, aveva reso famosa la città e richiamava operai e piccoli imprenditori da tutto l’Impero. Alcuni gelsi secolari sono ancora qui, a testimoniare un piccolo pezzo della storia economica e antropologica della città. Questi gelsi, minacciati oggi come i cippi dai lavori in corso per la realizzazione delle opere d’irrigazione della zona, sono balzati all’onore della cronaca grazie alla campagna promossa da Legambiente, che ha posto all’attenzione cittadina e delle autorità, la necessità di tutelarli tramite il loro inserimento nel novero degli alberi monumentali o notevoli per continuare a raccontare a tutti un pezzo di storia della città.

Se proseguiamo quindi la passeggiata e osserviamo attentamente i bordi strada, li noteremo, questi testimoni silenziosi dell’opera dell’uomo. Non li considereremo più semplici “alberi” ma formidabili narratori. E se guarderemo a terra con attenzione, troveremo anche i cippi. Alcuni seminterrati e un po’ storti. Altri più diritti e orgogliosi.

Dovremo abbassarci, allontanare dalla pietra qualche ciuffo di lamio o di tarassaco per scoprire le scritte sbiadite e riflettere su quanti confini contenga la città e quanto indietro dobbiamo andare per respirare la sua storia. Magari guardando giù scopriremo qualche ciuffetto di sclopit che raccoglieremo per un risotto. Poi ci rialzeremo, ci puliremo le ginocchia sporche d’erba, guarderemo a est verso Collio e Brda che si stanno colorando del bianco dei ciliegi. Guarderemo la sommità brulla del Sabotino e poi verso quel confine a nord, tristemente chiuso, aspettando che il muro cada di nuovo.