Descarga de un tornado. Nws.noaa.gov

Descarga de un tornado. Nws.noaa.gov

Cap 04

LA TIERRA SÓLIDA Y FLUIDA

GONZALO DUQUE ESCOBAR

A la Universidad Nacional de Colombia en sus 150 años.

A nivel del mar la presión es de una atmósfera (una columna de 10 m de agua ó 1 Kg.f / cm2).

Tabla 4. Componentes del aire seco al nivel del mar.

Molécula % en volumen Molécula % en volumen N2 78,08 He 0,00052 O2 20,95 Kr 0,00011 Ar 0,93 H2 0,00005 CO2 0,031 CH2 0,00002 Ne 0,0018

Durán-Gold-Taberner. Atlas de Geología, Edibook S. A. 1992.

La composición porcentual de la atmósfera está dominada por el nitrógeno (78.88%) y el oxígeno (20.95%). En los primeros niveles de la atmósfera (región de la troposfera), el gradiente de densidad disminuye: cada 5.5 km. en altitud se supera el 50% de la masa atmosférica, por ejemplo a 11 km. de altitud, se tiene por debajo el 75% y por encima el 25% de la masa atmosférica; también en esta región el gradiente térmico cae, pues la temperatura promedio disminuye en 6C por kilómetro de elevación.

El nitrógeno atmosférico se recicla mediante las actividades humanas y la acción de los microorganismos sobre los desperdicios animales. El oxígeno es reciclado principalmente por la respiración de los animales y las plantas mediante la acción de la fotosíntesis. El dióxido de carbono, que se mezcla con el aire, se recicla mediante la respiración y la fotosíntesis en la dirección opuesta al oxígeno, pero también bajo su forma de H2. El ozono es el producto de la escisión de la molécula de oxígeno en átomos individuales, por acción de la radiación solar, y que se une a moléculas de oxígeno biatómico.

Figura 10. Regiones térmicas de la atmósfera. Tomado de El Clima Futuro, John Gribbin.

Químicamente la atmósfera se divide en tres capas: la homosfera sobre los primeros 100 km., con proporción constante de componentes; la heterosfera, hasta los 900 km., con predominio de gases ligeros, y la exosfera, donde se da el escape de las partículas ligeras.

Pero también físicamente la atmósfera puede dividirse convenientemente en capas térmicas, donde el nivel más bajo es la troposfera o esfera de cambios variables, es decir, de cambios meteorológicos; allí las nubes se pueden clasificar como bajas hasta 2500 m.s.n.m., intermedias entre 2500 y 6000 y altas por encima de los 6000 m.s.n.m. Por el color y el ambiente las nubes pueden ser de agua o de hielo; las primeras dan colores grisáceos debido al agua ya condensada, y en las segundas se trata de vapor de agua por debajo del punto de congelación, origen del granizo. Por la morfología se denominan las nubes como estratos, nimbos, cúmulos y cirros.

Por encima de la troposfera está la estratosfera, a unos 10 km. de altitud; es la región de las corrientes de chorro de la zona de interconfluencia tropical que genera los cambios climáticos de lluvia y sequedad intertropicales. A 30 km., y dentro de la estratosfera, está la capa de Ozono de la cual depende la vida en la Tierra; más arriba está la región caliente que termina en la estratopausa a unos 50 km. de altitud. El clima bimodal de Colombia está controlado por la zona de interconfluencia tropical. Se trata de un Ecuador meteorológico donde convergen los Alisios del nordeste y sudeste.

Más arriba se encuentra la mesosfera donde la temperatura cae hasta -80C y que termina en la mesopausa a 80 km. de altitud.

Por encima de la mesopausa se da la reflexión de las ondas de radio en la noche y por debajo de ella la reflexión en el día. En la mesopausa se presenta un contraste brusco de temperaturas pese a que la densidad del aire es del orden de la millonésima de g/cm3

La última región es la termosfera, llamada ionosfera porque las capas de la región están calientes y enrarecidas; allí se forman las auroras polares.

A 200 km. orbitan satélites para observar la superficie del planeta, útiles en estudios geológicos, militares y evaluación de cosechas; a 900 km. los satélites para observar el espacio exterior: es la altura alcanzada en programas tipo trasbordador. Algunos satélites de observación meteorológica se ubican a 35000 Km., desde donde obtienen una visión panorámica del planeta.

A más de 900 Km., en la exosfera, se hacen investigaciones relacionadas con los nuevos materiales y la biotecnología, dos tecnologías que entrarán en escena para el tercer milenio

En la exosfera tenemos la magnetosfera alcanzada por los rayos cósmicos, es la zona de las fajas de Van Allen. La presión del viento solar ejercida sobre la magnetosfera genera una deformación del campo magnético terrestre y una dinámica de pulsaciones. En las épocas de tormentas magnéticas solares, asociadas a los ciclos mensuales de manchas solares, la intensidad del campo magnético terrestre muestra bruscas oscilaciones que interfieren en las medidas de prospección magnetométrica que ejecutan los geofísicos. Es importante el magnetismo terrestre no sólo por las posibilidades que genera para la navegación sino también para la prospección de recursos minerales y administración de sistemas de riego útiles en los planes de seguridad agroalimentaria.

Es un geoide de capas concéntricas con densidad creciente hacia el interior y radio medio de 6370 Km. La observación directa del interior de la Tierra sólo es factible para las zonas más superficiales; sobre la composición y estructura del resto se dispone de la información extraída de fenómenos naturales, principalmente del comportamiento de las ondas sísmicas.

Cuando se produce un sismo parten desde el hipocentro ondas P y S que se propagan en todas direcciones siguiendo leyes perfectamente conocidas. Así, las variaciones de la trayectoria y velocidad de estas ondas, obedecen a cambios de la naturaleza y estructura del medio por el que viajan.

En general, a profundidades pequeñas, 30 a 40 Km. bajo los continentes y 6 a 12 Km. bajo los océanos, la velocidad aumenta bruscamente. A 2900 Km. la velocidad de las ondas P desciende en tanto que las ondas S desaparecen; estos indicios se interpretan como discontinuidades o zonas que delimitan capas en la estructura del planeta.

Figura 11 Trayectoria de las ondas sísmicas. A partir del epicentro las ondas marchan con trayectorias similares a las propuestas, pues la densidad de la Tierra responde a un modelo de capas esféricas concéntricas, cuya geometría se anuncia con las trayectorias críticas. Tomado de Longwell y Flint, Geología Física.

El modelo clásico resulta de la interpretación del comportamiento de las ondas sísmicas. Ninguna perforación ha llegado al MOHO, discontinuidad que separa la corteza del manto superior. En la corteza distinguimos la corteza oceánica densa (SIMA) y la continental ligera (SIAL), separadas ambas por la discontinuidad de CONRAD que explicaría el comportamiento anómalo de ondas sísmicas, probablemente por una zona andesítica entre las dos regiones.

Por debajo de la corteza encontramos el manto superior, donde se establecen las corrientes de convección; se trata de una masa en flujo plástico cuya composición presenta desorden atómico. Dentro de ella, a 480 Km. de profundidad, está la discontinuidad de los 20, llamada así porque una estación sismológica ubicada a 2240 Km. del epicentro detecta un comportamiento anómalo de las ondas sísmicas interiores (1 son casi 112 Km. sobre la superficie).

Tabla 5. Estructura de la Tierra.

Componente Estructural Profundidad (Km.) Presión (kbar) Densidad (Kg/m3) Temperatura (C)

Corteza 0-50 0-100 0-3000 0-500 Discontinuidad de Mohorovicic

Componente Estructural Profundidad (Km.) Presión (kbar) Densidad (Kg/m3) Temperatura (C)

Manto superior 50-400 100-150 3000-3500 500-1750

Zona transición 400-1000 150-325 3500-4500 1750-2000

Manto profundo 1000-2900 325-1325 4500-10000 2000-3000 Discontinuidad de Gutenberg

Núcleo exterior 2900-5100 1325-3300 10000-2100 3000-3600

Núcleo sólido 5100-6370 3300-3750 12100-12500 3600-4000

Adaptado de Sydney Clark. La estructura de la Tierra, Orbis, 1986.

Figura 12. Corte ideal del planeta Tierra, estructura plana con acercamiento. Los valores dependen del modelo geofísico adoptado. Tomado de La Tierra en Movimiento, J Gribbin.

El manto profundo con densidad entre 4.3 y 5.5 g/cm3, termina en la discontinuidad de Gutenberg; se considera sólido y con ordenamiento atómico. Más al interior encontramos el núcleo de Fe y Ni; se supone que la envoltura exterior es líquido gaseosa puesto que puede ser cruzada por las ondas P pero no por las S. Por último está el núcleo sólido (supuesto así porque las ondas S reaparecen) con densidad de 15 g/cm3 y una temperatura del orden de los 5000 C.

No obstante, el promedio de densidad de la Tierra sólida es de 5.5 g/cm3, en virtud de la participación del manto inferior (5.0 g/cm3) y el núcleo exterior (5.7 g/cm3).

Un modelo actual de la Tierra sólida, a la luz de la teoría de la tectónica de placas y de la trayectoria de las ondas sísmicas debe asumir rangos de espesores de capas, densidades y composiciones de

materiales terrestres, además de irregularidades de forma y errores de observación. Pueden compararse los de la tabla anterior con los de la figura siguiente.

La corteza está dividida en grandes placas que se generan en las dorsales oceánicas y se destruyen en las fosas oceánicas. Nacen del manto y regresan al manto.

La corteza oceánica alcanza una vida media de 150 millones de años, como si la Tierra mudara de piel. Sobre la corteza oceánica flota la continental, y cabalgándola puede alcanzar edades hasta de 3.000 millones de años. La parte externa de la Tierra o litosfera, la conforman las placas rígidas constituidas por la corteza propiamente dicha y el manto superior.

Por debajo de la litosfera tenemos la astenosfera que es el manto blando, entre 100 y 700 Km. de profundidad, donde las corrientes de convección están en concurso. Más abajo, la mesosfera equivale al manto profundo y rígido. La última región es el núcleo, ya descrito.

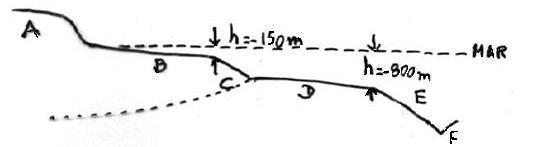

4.2.1 Teoría de la isostasia. Explica las raíces de las montañas, y por lo tanto, la manera como un continente flota sobre la corteza oceánica. Esta teoría de presiones iguales, en la cual se soportan las anteriores hipótesis, se vale de dos modelos isostáticos, uno vertical propuesto por Airy y otro horizontal, por Pratt.

El modelo isostático vertical, supone una superficie isostática que soporta en cada uno de sus puntos el peso de una columna compuesta de SIAL y de SIMA; en los continentes el SIAL tiene mayor espesor que el SIMA, en los ambientes oceánicos lo contrario. El modelo isostático horizontal supone que cada punto de la superficie isostática soporta el peso de una columna de SIAL en la zona de los continentes o de SIMA en las zonas oceánicas.

El proyecto MOHOLE, nacido en el año geofísico internacional (1950), propuso hacer una perforación para alcanzar el manto terrestre cuya localización se basa en las siguientes premisas: el SIAL flota sobre el SIMA y entre ambos el contraste de densidades es del 10% (2.7 y 3.0), respectivamente. Si un témpano de hielo emerge el 10% sobre el agua (pues las densidades son 0,9 y 1,0 respectivamente), lo mismo hará el SIAL sobre el SIMA.

Así, la perforación tendrá que buscar las grandes depresiones de la corteza terrestre para evitar las raíces de las montañas; si se utilizan las fosas oceánicas, obviando la profundidad del océano, sería necesario perforar 4 Km. de roca para alcanzar el manto.

Figura 13. Modelos isostáticos. A la izquierda se ilustra el modelo isostático vertical de Airy y a la derecha el modelo isostático horizontal de Pratt. Con h se señalan los espesores y con las densidades.

En la superficie isostática las presiones litostáticas dependen del modelo asumido. Deberá tenerse en cuenta que el espesor medio de la corteza en las zonas continentales es de 60 Km., contra sólo 5 Km. en las zonas oceánicas, de conformidad con el principio de la isostasia

Tabla 6. Composición promedio de la corteza, del manto y del planeta Tierra. Manto % en peso Corteza % en peso Tierra % en peso O 44,07 O 45,60 Fe 35,00 Mg 22,61 Si 27,30 O 30,00 Si 21,10 Al 8,36 Si 15,00 Fe 6,57 Fe 6,22 Mg 13,00 Ca 2,20 CA 4,66 Ni 2,40 Al 1,87 Mg 2,76 S 1,90 Ti 0,43 Na 2,27 Ca 1,10 Na 0,42 K 1,84 Al 1,10 Cr 0,29 Ti 0,63 Na 0,57 Ni 0,16 H 0,15 Cr 0,26 K 0,11 P 0,11 Mn 0,22 Mn 0,11 Mn 0,11 Co 0,13 Durán-Gold-Taberner. Atlas de Geología, Edibook S. A. 1992.

Definitivamente, se vive en el planeta mar. Los océanos, con una superficie de 360 millones de Km.2 , se constituyen en uno de los nuevos espacios para el hombre y fuente de recursos naturales. Cubren 4/5 del hemisferio Sur y más de 3/5 del hemisferio Norte. La densidad media de la hidrosfera es de 1gr/cm3. La composición de los mares es: 96.4% de agua, 3.5% de sales (de Cl, Na, Mg, S, Ca, K, Br, B, Sr) y 0.1% de otros elementos.

El mar es una masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre y cada una de las partes en que se considera divida dicha masa.

En conjunto los mares, lagos y ríos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y suman 1.500 millones de km.3. Los mares ocupan el 85% del volumen de las aguas de la Tierra. Por la acción de las mareas, las corrientes marinas y el oleaje, se encuentran constantemente en movimiento.

Cuadro 4. La composición del agua del mar

Compuesto

Cloruro de sodio Cloruro de magnesio Sulfato de magnesio Sulfato de calcio Sulfato de potasio

Carbonato de calcio Bromuro de magnesio

Fórmula Gramos * % de Sales

Cl Na Cl2 Mg SO4 Mg SO4 Ca SO4 K2 CO3 Ca º Br2 Mg

27,213 3,807 1,658 1,260 0,863 0,123 0,076

77,558 10,878 4,737 3,600 2,465 0,345 0,217

Raymond Furon. El agua en el mundo, Payot, 1967 * Composición en 35 gr de sales por litro de agua de mar.

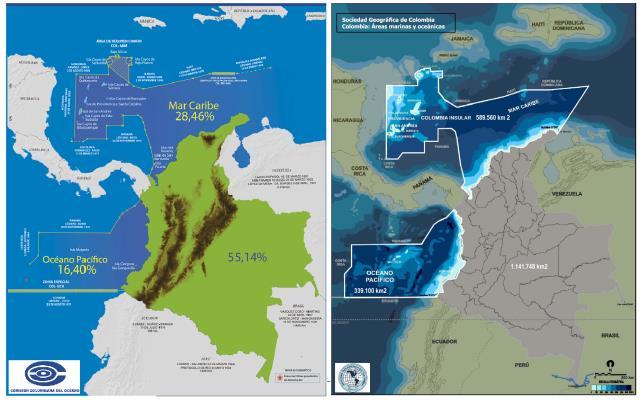

Colombia posee dos océanos y un lugar de privilegio por su posición geoestratégica. Además, es el cuarto país del mundo por su riqueza hídrica, enriquecida de biodiversidad. El fondo del mar es muy variado y posee gran riqueza de formas: fosas, dorsales, cuencas, plataformas, surcos, etc. En el mar de zócalo y en el talud continental, se continúan las formas de tierra firme. En el perfil hipsográfico, el zócalo continental se señala como plataforma continental, la cual emergió en los períodos de glaciación, y hoy se encuentra cubierta de agua; esta plataforma que llega en promedio a 150 m de profundidad, extendiéndose 200 km. mar adentro, es de interés para las naciones por sus recursos biológicos y mineros.

Mar adentro el relieve oceánico resulta muy accidentado, se presentan cordilleras cuyos picos explican arcos de islas y otras formas del relieve marino. La relación entre profundidades y alturas de las tierras sumergidas y emergidas muestra predominio de las primeras: en la profundidad media es de 3760 m (destacándose la fosa de las Marianas a 11033 m de profundidad) y en las emergidas el promedio alcanza sólo 822 m (destacándose el Everest con 8848 m). El promedio de una y otra porción da aproximadamente 3000 m sumergidos.

Figura 14. Perfil hipsográfico. De izquierda a derecha: A. continente, B. plataforma continental, C. talud continental, D. plataforma pelágica, E. talud oceánico, F. fosa abisal. Adaptado de Diccionario Rioduero de Geología.

Las zonas climáticas de la Tierra son una de las características más importantes del planeta, que aparecen determinando el paisaje, la vegetación y la vida animal, y estableciendo un límite a la explotación humana del entorno. Tienen un profundo efecto sobre la cultura. Las condiciones climáticas determinan los niveles de actividad económica, y no es casualidad que los desarrollos industriales se localicen con preferencia dentro de la región climática templada.

El clima, o modelo meteorológico a largo plazo de una región, depende de varios factores: la latitud, que determina lo caliente o fría de una zona, como la extensión e influencia de sus estaciones; las características de las masas de aire predominantes, sean calientes o frías y húmedas o secas, y los factores físicos tales como la distribución relativa de la tierra, el mar, las montañas, los valles, los bosques y los glaciares.

Las regiones ecuatoriales son cálidas durante todo el año porque las masas de aire llegadas a ella son cálidas, húmedas y llevan lluvias regulares a lo largo de todo el año. Los climas monzónicos de la India el sudeste asiático y China deben sus características a sus vientos estacionales provenientes de direcciones opuestas; vientos cálidos y húmedos que se alternan con otros cálidos y secos para producir veranos nubosos y húmedos e inviernos secos.

Los climas desérticos propios de amplias zonas situadas a ambos lados del ecuador, están situados en las regiones anticiclónicas y estables donde el aire cálido y seco origina cielos despejados y poca lluvia.

En las altitudes medias de ambos hemisferios el aire subtropical cálido suele yuxtaponerse al aire frío subpolar, lo que da origen a frecuentes perturbaciones. Las áreas de estas zonas tienen el clima templado, disfrutando del aire subtropical en verano pero padeciendo en invierno corriente ocasionales de aire frío subpolar.

Los climas mediterráneos de California, el sudeste de Australia y la propia región mediterránea se encuentran generalmente en las costas occidentales de los continentes con tendencia a ser secos en verano y tener inviernos suaves y poco lluviosos.

Más cerca de los polos, las regiones climáticas están controladas por las masas de aire polar, origen de tiempo frío y seco a lo largo de todo el año con breves veranos soleados.

4.4.1 El clima polar. Como el de Vostok en la Antártida y Groenlandia, muestra inviernos largos y fríos, y casi ninguna precipitación, pues los polos son desiertos.

4.4.2 El clima de taiga. Como el de Alaska, la península del Labrador y Yakutsk en la Siberia Oriental, muestra ligera precipitación, veranos cortos y fríos en inviernos largos muy fríos.

4.4.3 El clima de montaña. Como el de ciudad de Méjico y los andes suramericanos, muestra un clima que varía con la altitud, la latitud y la exposición a los rayos solares.

4.4.4 El clima de estepa. Como el de Cloncurry Australia, Irán y Nigeria, muestra ligera precipitación, veranos cálidos e inviernos fríos en algunos lugares.

4.4.5 El clima tropical. Como el de Manaos Brasil, Borneo, Java y Sumatra, muestra lluvias densas con sólo uno o dos meses secos, además calor bochornoso.

4.4.6 Clima templado. Como el de Amsterdan Holanda, la región de los grandes lagos y el sur de Chile, muestra precipitación en todas las estaciones y temperaturas variables.

4.4.7 Clima monzónico y subtropical. Como del de Madrás en la India, la Florida y los Llanos Orientales y la Costa Norte colombiana; siempre es caluroso y presenta a menudo estaciones secas y lluviosas.

4.4.8 Clima mediterráneo. Como el de Orán en el norte de África y California, es cálido, tiene precipitaciones leves, inviernos suaves y veranos secos.

4.4.9 Clima desértico cálido. Como el de Assuán en Egipto, la península de California, Namibia y el norte de Chile, que tienen precipitaciones insignificantes y todos los meses calurosos.

Son un conjunto de fenómenos de mucha variabilidad. Los más importantes en nuestro medio son la precipitación y la temperatura del aire, que se combinan con otros elementos como la humedad relativa, el brillo solar, la nubosidad, la radiación y los vientos. Los factores y elementos del clima se diferencian entre sí en que los primeros son fijos para cada lugar; como son la latitud, la altitud y la exposición, y los segundos varían continuamente, pero se correlacionan con los factores para la definición del clima.

4.5.1 La precipitación. Sin agua no existiría vida; si contribuye a la formación del suelo, también lo erosiona. Las lluvias se miden en pluviómetros, al milímetro, el cual equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Al analizar la precipitación de un lugar debe hacerse referencia a la intensidad, duración, frecuencia y distribución de los aguaceros a lo largo del año.

4.5.2 La temperatura. Es el elemento climático que más relación tiene con la distribución de los cultivos y se origina de la energía radiante del Sol. También varía en estrecha relación con la altitud permitiendo clasificar los pisos térmicos caliente, templado, frío y páramo, conforme las altitudes varían de kilómetro en kilómetro. Importa siempre la oscilación diaria entre día y noche.

4.5.3 La radiación e irradiación. La primera alude a la caída directa de los rayos solares sobre la superficie terrestre y la segunda al desprendimiento de ondas calóricas de la superficie de la tierra para dispersarse en la atmósfera. De ellos depende la variación de la temperatura entre día y noche. Donde hay baja humedad relativa, como en la sabana, se dan heladas en la noche después de días con alta radiación. En las vertientes, donde la humedad relativa y la nubosidad es alta la radiación es baja y no se dan heladas porque la irradiación o pérdida de calor es escasa.

4.5.4 La humedad del aire. Es el agua existente en forma de vapor y se relaciona directamente con la temperatura. Por cada 15C de temperatura se puede doblar en peso la cantidad de vapor de agua del aire y al contrario, cayendo la temperatura se pierde vapor de agua en forma de neblina, llovizna o lluvia. La humedad es absoluta si alude a la cantidad de vapor de agua, en gramos, por unidad de volumen de aire, en metros cúbicos. La humedad relativa si alude a la proporción de vapor de agua en relación con el que podría contener en el punto de saturación. Esta se da en %.

4.5.5 El brillo solar. Son las horas de Sol que llegan cada año a la superficie terrestre. Las zonas con alta nubosidad tienen bajo brillo solar. Para medirlo se usa el heliógrafo, instrumento que concentra los rayos del Sol en una esfera de cristal, y los hace incidir en una cinta de papel que quema cuando la intensidad calorífica por centímetro cuadrado y minuto alcanza más de 0.8 calorías.

4.5.6 La nubosidad. Alude a la cantidad de nubes que se presentan en la atmósfera, originadas por concentración de vapor de agua y que pueden condensarse produciendo lluvia. La presencia de nubes se debe a la circulación de vientos intertropicales y de valle a montaña. Nuestro clima es bimodal en razón de que la zona de interconfluencia tropical se desplaza en diciembre hacia el Perú y en junio hacia Cuba, generado dos épocas de lluvia en su paso por Colombia. Las zonas de laderas, contiguas a las partes altas, de la zona andina colombiana, se caracterizan por la frecuente presencia de nubes que en el día circulan desde los valles del Cauca y el Magdalena, a las cordilleras vecinas.

4.5.7 La presión atmosférica. Es el peso de una columna de aire, que a nivel del mar de 760 mm de mercurio. A nivel del nevado del Ruiz desciende a 380 mm. También disminuye la presión atmosférica con la temperatura y el contenido de humedad del aire. Por regla general el aire caliente se expande haciéndose más liviano, pero también con el calor puede aumentar la cantidad de vapor de agua en el aire, caso en el cual su densidad se incrementa haciéndolo más pesado.

4.6. Los vientos. Son movimientos de masa de aire entre zonas de alta y baja presión. La erosión eólica no es frecuente en zonas de ladera, pero los vientos persistentes traen como consecuencia el secamiento del suelo, lo que ocasiona aridez. Sobre corrientes oceánicas frías, sobre lagos y sobre valles bajos (donde la masa atmosférica sobre yaciente atenúa la radiación solar), el aire es relativamente frío y suele asentarse, razón por la cual, se establece una zona de alta presión.

Colombia compren de presenta seis regiones naturales, así: la Andina, cuya superficie alcanza 305.000 km2. Por el este, la Amazonía, con una superficie de 403.348 km2 y la Orinoquía, cuya superficie es 310.000 Km2. Al norte del país, la región Caribe, cuya superficie es 132.218 Km2, y al este la región Pacífica con una superficie de 83.170 Km2; además, por ambos costados además de estas regiones continentales cuenta con áreas oceánicas, representada por la región Insular, tanto del Caribe como del Pacífico Colombiano.

En Colombia, aunque gracias a la presencia de las cordilleras se tiene todos los climas, en su zona andina predomina el de montaña tropical, mientras que en los valles interandinos el clima dominante es el de selva tropical ecuatorial. Dicha región, biodiversa por demás, muestra temperaturas medias que varían entre 28° en los ambientes cálidos y húmedos de las zonas bajas, hasta 0° C bajo cero en las cumbres nevadas.

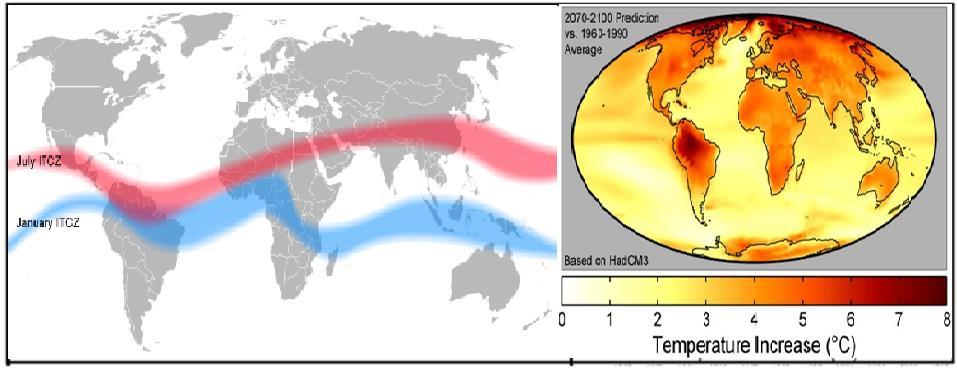

El clima de la Región Andina de Colombia es bimodal: las lluvias se inician con los equinoccios y los veranos con los solsticios; además está condicionado por la temperatura del Océano Pacífico: en consecuencia, para la región andina, las temporadas de lluvias inician con los Equinoccios, en Marzo 21 y Septiembre 22, mientras las temporadas veraniegas lo hacen con los Solsticios, a partir de Junio 21 y Diciembre 22.

Durante los años de El Niño las temporadas veraniegas son en promedio más secas, arrecian los incendios forestales y los huracanes en el Caribe. Y durante La Niña, las lluvias y deslizamientos son el común denominador, lo que se refleja en aumento inusitado de los caudales de los ríos e inundaciones en las zonas bajas mal drenadas, además de pérdidas económicas por bloqueo de vías.

Los Llanos Orientales, salvo en la Serranía de La Macarena, presentan un clima intertropical lluvioso de sabana, con una estación de lluvias muy marcada y otra de sequía. La temperatura media anual es de 27º C, con máximos y mínimos anuales de 33º y22º C, en su orden.

En tanto, al sur se pasa del clima de sabana al Clima húmedo y lluvioso, para continuar con el de selva súper húmeda en La Amazonía, donde el clima húmedo y cálido, con 28°C de temperatura promedio, presenta lluvias abundantes durante todo el año.

Mientras en la Región Pacífica prevalece un clima cálido con temperatura media de 28°C y un régimen pluviométrico intenso, en la Región del Caribe colombiano predomina un clima cálido donde alternan épocas de sequía y lluvias continuas, y una marcada influencia de los vientos alisios del Nor-Este, en la zona más norte.

En la región insular del Caribe, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, muestra un clima cálido semi-húmedo, con un período de lluvias que se concentra entre octubre y noviembre, al estar influenciado por los alisios del Nor-Este. La temperatura media anual es de 27,3°C.

Nuestra problemática contempla la amenaza del cambio climático con sus graves consecuencias hidrogeológicas, en un escenario de cuencas deforestadas y frágiles montañas, con usos conflictivos del suelo como las de la zona andina colombiana.

Mientras La Niña hace más húmedos o agudos los inviernos, en temporadas del Niño tendremos veranos más intensos con riesgo de sequías e incendioos forestales, dado el carácter bimodal del clima de la zona andina colombiana.

Con el calentamiento global, se han exacerbado los eventos climáticos extremos, incrementándose su intensidad y frecuencia. Esto es, se ha dado un cambio en la amenaza hidrometeorológica, conforme los períodos de retorno de los eventos extremos se han acortado por el calentamiento global, lo que también incrementa el riesgo, y por lo tanto la necesidad de emplear diseños quer conducen a obras más costosas para mantener el mismo estándar en los factores de seguridad.

Al observar las dos últimas Niñas 20007/8 y 2010/11, pese a su condición intrínseca similar y moderada, los efectos dejan ver una dinámica creciente del calentamiento global, que anuncia consecuencias cada vez mayores, tal cual lo advertimos al observar la Sabana de Bogotá convertida en una “Venecia” y la lista de 30 municipios colombianos como Gramalote, que afectados por las pasadas olas invernales de la segunda Niña, requieren reasentamiento.

Mientras en la primera Niña se afectaron solo 100 municipios y decenas de miles de colombianos, en la segunda Niña fueron 400 los municipios y millones los colombianos que resultaron damnificados. Se puede calcular el Riesgo R, para una obra civil con una vida útil determinada de n años, en función del Período de Retorno Tr de una amenaza dada. Veamos colmo se hace esto:

En la siguiente fórmula: R =Riesgo de falla, Tr= Período de retorno de las amenazas y n= vida útil de una obra. Tr y n, en años. La conclusión es que las obras se diseñan del lado de la falla, donde R>50% pues de lo contrario la ciudad no sería viable: obsérvense los valores de la diagonal.

Como fundamento, 1/Tr es la probabilidad temporal del evento.

R=1-(1-1/Tr)n

Valores de R n = Vida útil de una obra Años 10 25 50 100 250 500 1000 Tr = Período de retorno de la amenaza

10 0,65 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 25 0,34 0,64 0,87 0,98 1,00 1,00 1,00 50 0,18 0,40 0,64 0,87 0,99 1,00 1,00 100 0,10 0,22 0,39 0,63 0,92 0,99 1,00 250 0,04 0,10 0,18 0,33 0,63 0,87 0,98 500 0,02 0,05 0,10 0,18 0,39 0,63 0,86 1000 0,01 0,02 0,05 0,10 0,22 0,39 0,63

TABLA. Cálculo del riesgo R=1-(1-1/Tr)n

Obsérvese el incremento de R de 0,63 a 0,98 para una obra con una vida útil “n” de 100 años, cuando el período de retorno “Tr” de la amenaza cambia de 100 a 25 años: es el caso de los eventos hidrometeorológicos, exacerbados por el calentamiento global.

Para la amenaza sísmica en Colombia, las obras fundamentales se diseñan con una vida útil de 100 años, considerando un evento sísmico de diseño con un período de retorno de 475 años.

Ahora, respecto a la confiabilidad de los diseños, mientras las obras subterráneas como en el caso de túneles y cimentaciones sometidas a grandes cargas, comportan una incertidumbre del 30%, las estructuras de concreto suelen tener incertidumbres del 6%. En los ambientes tropicales, donde los suelos residuales y macizos rocosos presentan mayores complejidades (tectonismo, vulcanismo, suelos especiales… ), la incertidumbre suele ser aún mayor.

En las obras subterráneas, dicha incertidumbre está asociada a la disposición aleatoria de las discontinuidades y variaciones litológicas imponderables, y a los cambios en el macizo rocoso de la cimentación por la nueva carga que altera el flujo subterráneo. En las estructuras de concreto, si bien la disposición y resistencia de los materiales se conocen, la incertidumbre se explica sobre todo, por los cambios de rigidez entre placas y columnas, y por las asimetrías estructurales.

* Ref: Dinámicas del clima andino colombiano

A pesar de los acuerdos internacionales legalmente obligatorios que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las evidencias que deja el dramático deshielo de las cumbres nevadas de Colombia y las lluvias anticipadas de julio tras un verano prolongado para la región andina del país, permiten afirmar que definitivamente han resultado insuficientes las acciones para prevenir los efectos del calentamiento del planeta, fenómeno explicado con un 90% de certeza por la actividad humana, y en especial por el uso intensivo de los combustibles fósiles.

Imagen 21: Dinámica anual de la Zona de Confluencia Intertropical ITCZ mostrando los cambios en Julio y en Enero (Fuente: Canal Clima), y pronóstico del incremento de temperaturas a nivel global asociado al cambio climático (Fuente: fondear.org).

Pero lo grave de esta modificación del clima global que surge de un modelo de desarrollo éticamente perverso, donde se proponen investigaciones en ahorro energético y desarrollo de nuevas fuentes de energía, solo para no detener una máquina industrial que desperdicia recursos naturales para mantener un consumo desmedido, son las graves consecuencias resultantes sobre el medio ambiente. De ahí que, frente a la impotencia que se advierte para enfrentar las causas del problema, habrá que considerar fórmulas de adaptación más locales, a fin de mitigar las consecuencias de un fenómeno que se traduce en desastres naturales y mayor pobreza para pueblos enteros, como contrapartida a los apetitos del mercado. Si bien el papel del Estado y la austeridad como valor están de por medio, la preservación y extensión de los bosques, las prácticas agroforestales y silvopastoriles, y la mitigación de la vulnerabilidad del hábitat frente a amenazas como flujos de lodo, deslizamientos e inundaciones, hacen parte de esa adaptación. Al subir la temperatura del planeta este siglo, entre 1,8º y 4º C de acuerdo a las características que presenten diferentes zonas, como consecuencia de la fusión de los glaciares también se incrementará el nivel medio de los océanos entre 18 y 59 centímetros dependiendo la cuantía de la gravimetría de cada lugar. Las cuantías esperadas para Colombia son del orden de +3º C en la Región Andina y de +4º C en nuestras regiones costeras y de la Orinoquia y la Amazonía; además de un incremento alto del nivel del mar en el Caribe. Estos valores estimados para un escenario moderado, que serán definitivos para la pérdida de los ecosistemas glaciares de la patria, y graves para nuestras ciudades costeras y ecosistemas del litoral Caribe, afectarán el territorio mediterráneo. En la región andina las condiciones para las zonas de vida cambiarán en unos 500 m hacia niveles de mayor altitud, generando conflictos entre el tamaño de los predios y la nueva aptitud del suelo: por ejemplo la actividad cafetera de estructura minifundista invadirá el escenario de las tierras templadas, y estas el de los bosques de niebla que emigrarán a las praderas de los actuales páramos.

Pero esto no es todo, también se modificará la temperatura de las aguas de los océanos, fenómeno que a su vez provocará una mayor inestabilidad en la dinámica de la atmósfera y por lo tanto el desequilibrio generalizado en la máquina atmosférica, cuyas turbulencias se expresarán con olas de calor causantes de extensas sequías y frecuentes huracanes y vendavales cuando arrecie El Niño, o con lluvias violentas de mayor intensidad y promedios históricos más altos, desencadenando riadas, inundaciones y deslizamientos en las temporadas de La Niña.

No siendo despreciable el impacto de los fenómenos climáticos exacerbados para el medio urbano colombiano, para dimensionar su perjuicio en el medio rural, esta puede ser una cadena típica de eventos: al arreciar las lluvias, se incrementarán las tasas de erosión de las laderas de fuerte pendiente, conforme avance la socavación de los torrentes, causando la sedimentación de ciénagas y demás humedales en los valles de salida de los ríos, valles que también resultarán inundados. Igualmente colapsará el transporte rural y con él la economía del campo, pues se reducirá la movilidad y conectividad de estas comunidades a causa de la destrucción de los escasos caminos de montaña, como por el anegamiento y destrucción de los carreteables en las zonas llanas. Y con la mayor turbulencia de las aguas del mar a causa de la carga en suspensión aportada por los ríos e incrementada por la erosión costera dado el mayor ímpetu del oleaje, se reducirá la eficiencia de la fotosíntesis marina y por lo tanto el potencial de pesca, e incluso el de las cosechas de las tierras de cultivo fertilizadas con menos guano proveído por las bandadas que encontrarán menos peces. [Ref: LA PATRIA, Manizales, 2010-07-19]

Imagen 22: Extensiones y fronteras marítimas de Colombia. Comisiones Colombiana del Océano y Geográfica de Colombia.

Cuando el 90% de las mercancías del planeta se desplaza por mares y el protagonismo de la economía planetaria ha pasado de la Cuenca del Atlántico a la del Pacífico, los colombianos, que por no haber tenido una visión marítima perdimos a Panamá y hemos sido sorprendidos por las decisiones sobre los límites del territorio insular, podemos resolver esa “anemia económica” típica de las regiones mediterráneas del planeta, entrando al Siglo XXI con políticas públicas y acciones estratégicas orientadas a sacar provecho de la posición geoestratégica de nuestro territorio, llevando el desarrollo a nuestras costas.

Además de una superficie continental de 1´141.748 km2, cuenta con 928.660 km2 de áreas marítimas separadas por una línea de costa de 2900 km, 1600 kilómetros en el Mar Caribe y 1.300 km en el Océano Pacífico. Limitamos por mar con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití, y a pesar de no haber mostrado interés conquistar esta frontera para satisfacer las necesidades de la nación, nuestras reivindicaciones marítimas comprenden la zona contigua de 24 millas náuticas, una plataforma continental de 6.528 km de extensión, la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas y el mar territorial de 12 millas náuticas. Mientras el Caribe colombiano con 589 mil Km2 de extensión brilla por sus ecosistemas coralinos, manglares, playas, lagunas costeras y estuarios, y una plataforma con praderas de pastos marinos y fondos rocosos y blandos de arena y fango, con variada fauna y flora, lo que incluye las islas, cayos, bajos y el mar abierto que rodea al Archipiélago de San Andrés y Providencia, también el Pacífico colombiano con 339 mil Km2, y sus costas húmedas de arena, acantilados y manglares, hace parte de un sistema insular que parte de la Isla Cocos en Costa Rica, pasa por Gorgona y Malpelo en Colombia y cierra en las Islas Galápagos de Ecuador, para conformar un corredor marino utilizado por ballenas, tortugas, atunes y especies migratorias. Para empezar, el país que tiene una deuda histórica con poblados y comunidades costeras, en especial con las del Pacífico, por no haber mirado a nuestros martes para traducir las actividades tradicionales como la pesca y transporte marino en términos de su desarrollo, además de prevenir enclaves como el de Buenaventura, debe ahora avanzar empleando la ciencia y la tecnología al conocimiento de las dinámicas ambientales de nuestros mares y de su relación con la atmósfera, vigilando de paso el patrimonio biótico y proyectando el potencial aprovechamiento de los recursos

oceánicos en sus aguas, los fondos y el subsuelo de esta frágil y desconocida frontera, donde debemos la conservación y el conocimiento de sus lugares más biodiversos.

Aún más, si por el medio ecosistémico brillan nuestros mares, por lo cultura aún más: la del Caribe que tiene profunda huella en el desarrollo de la modernidad colombiana, pasa por “cien años de soledad”; por la Cumbia, el Porro, el Vallenato, el Bullerengue y el Mapalé, resultado de la argamasa de elementos indígenas, africanos y españoles; por el arroz con coco y las murallas de Cartagena; o por el sombrero “vueltiao” y la mochila arhuaca. Y en el Pacífico, la tierra de los Currulaos como Mi Buenaventura de Petronio Álvarez, su cultura evoca la Marimba de chonta, el Cununo macho y hembra y la Tambora o bombo; por la Chirimía y los Bailes de Pellejos; pasa también su cultura por la cestería y sombrerería de pajillas obtenidas de la vena del chocolatillo y del amargo, y la orfebrería de Itsmina elaborada en metales finos.

Lo anterior, asunto que obliga a emprender un ordenamiento territorial y geopolítico que haga visible lo étnico y lo cultural de Colombia, que valore la componente estratégica de nuestros mares, empiece por el fortalecimiento institucional y el desarrolle la infraestructura social y productiva de las regiones y territorios económicamente más pobres. Sólo llevando el progreso a los pobladores de nuestras costas y regiones insulares de la patria, podremos ejercer como Nación soberanía y dominio sobre nuestros mares, y abrir las puertas a los dos mayores océanos del planeta desde la mejor esquina de América.

[Ref.: La Patria. Manizales, 2015.06.22]

Calificado como “el proyecto más ambicioso de Latinoamérica y una puerta de entrada al mercado de Asia y Oceanía” por el Presidente Santos, surge Alianza del Pacífico como un acuerdo que, además de contemplar el libre comercio entre Chile, México, Perú y Colombia, gradualmente desmontaría aranceles y, según el Presidente Peña Nieto de México, traería el bienestar al propender por el libre flujo de personas, servicios y capitales, en dicha región. El Presidente de Perú, Ollanta Humala, señaló: “el gran reto es cerrar la brecha de desigualdad; no somos la región más pobre del mundo, pero somos la región más desigual”.

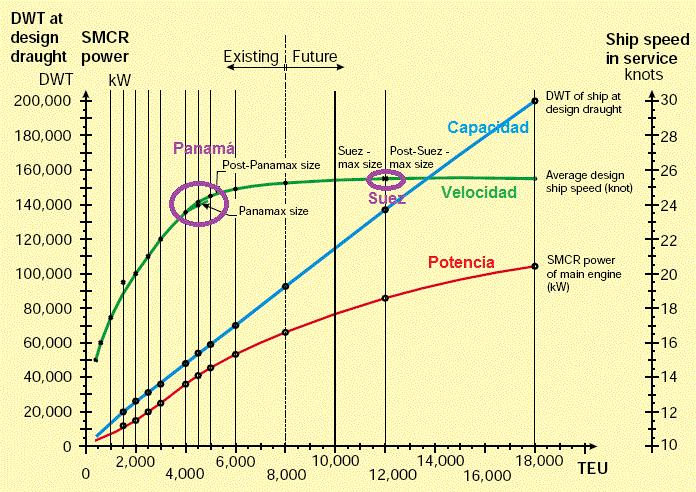

Imagen 23: Barcos Clases Panamá de 4500 TEU y Suez de 12000 TEU. Con los súper barcos, los fletes caen 5 veces gracias a las economías de escala. Adaptada de vinamaso.net

Los Congresos de Chile y Colombia, ya aprobaron eliminar aranceles para el 90 por ciento de los productos. Sin duda alguna ese sería el potencial del acuerdo de lograrse una integración económica, pero orientada al incremento de una producción que complemente sectores estratégicos en función de ventajas comparativas, para buscar el desarrollo de la competitividad a parir de sinergias culturales, que permitan elevar el nivel de vida de estos pueblos relativamente similares en términos de desarrollo y que representan un mercado de 209 millones de personas con un Producto Interno Bruto PIB de dos billones de dólares, equivales al 35 por ciento de la población y al 35 por ciento del PIB de América Latina y el Caribe, región cuya población alcanza 589 millones de habitantes y donde se genera un PIB de 5,6 billones de dólares.

En el Financial Times, el columnista Samuel George de la Fundación Bertelsmann, calificó el modelo de integración comercial, de capitales y de cooperación de estos cuatro países, políticamente estables, como “un referente para los países en desarrollo”, pero subraya atributos que lo diferencia del Mercado Común del Sur -Mercosur-, argumentando pesadez y lentitud de los países miembros, y desestimando que sólo Brasil cuenta con 196 millones de habitantes y un PIB de 2,2 billones de dólares y que el Mercosur, del que Colombia es sólo “país asociado”, permite la libre circulación de los ciudadanos del bloque. Ahora, si la Cuenca del Pacífico, donde la nueva organización tiene ventajas de posición geoestratégica que no posee Brasil, es el nuevo escenario de la economía planetaria al estar habitada por cerca de la mitad de la población del planeta y generar 2/3 de la economía mundial, ninguno de los países de la costa pacífica de Latinoamérica -salvo Panamá con el nuevo canal, posee puertos dotados para barcos de más de 12 mil contenedores, ni genera carga contenedorizada suficiente, con destino a Asia-Oceanía. Además, si bien los temas de la globalización comportan controversia por los desequilibrios en las negociaciones -de forma inequívoca por ampliar la brecha entre la economía urbana y la rural, y posiblemente entre las economías desarrolladas y emergentes- también en el caso de Colombia, mirar a los mares, aunque sea un suceso más que relevante, nuestra bicentenaria historia viene siendo mancillada por otro episodio tan nefasto como el de Panamá (1903), con San Andrés (2012), lo que pone en evidencia una Colombia con dos mares pero sin visión marítima. En primer lugar, porque mientras en el litoral del hemisferio norte aparecen puertos notables cada 200 km, en 2900 kilómetros de costa colombiana -1600 en el Caribe y 1300 en el Pacífico- apenas contamos con diez puertos, cinco destacados, pero profundas asimetrías de desarrollo portuario entre mares y una capacidad limitada para operar sólo en el escenario del Atlántico o en las costas del Pacífico americano. En mercancías diferentes a carbón y petróleo, mientras nuestras exportaciones con valor agregado van y vienen por el Atlántico, por el Pacífico operamos con Buenaventura moviendo importaciones. Y en segundo lugar, dado que para entrar al Pacífico tenemos un retraso de 100 años: en el contexto regional, mientras en Panamá avanza una nueva ruta que complementará la del Canal de 1914, buscando el tránsito de embarcaciones tipo Suez de 12 mil contenedores, que ofrecen fletes 5 veces menores que las del tipo Pánamax de 4 mil quinientos contenedores, Colombia considera haber “modernizado” a Cartagena y Buenaventura, al dragar dichos puertos para admitir embarcaciones tipo Pánamax, cuyos fletes no hacen rentable transitar el extenso Pacífico hasta Asia.

[Ref: La Patria, Manizales, 2013-05-27]

Las causas de la perenne crisis humanitaria y ambiental del Pacífico Colombiano, donde miles de ciudadanos han estado reclamando la atención de demandas legítimas relacionadas con derechos fundamentales, parten no sólo de la expoliación de su riqueza minero-forestal, de las consecuencias de un modelo de desarrollo caracterizado por una economía extractiva y de enclave, de la destrucción de su biodiversidad y del desaprovechado potencial hídrico y marítimo, sino también del centralismo vallecaucano, del desconocimiento de sus culturas ancestrales indígena y afrocolombiana, y de la ausencia del Estado que ha favorecido la ilegalidad y la presencia de grupos armados.

Pese a que Buenaventura, aunque responde por el 53% del comercio marítimo y le tributa $5,5 billones anuales al país, con su crisis expresa las contradicciones del Pacífico colombiano, región de 83 mil kilómetros cuadrados con baja movilidad social, aislamiento geográfico y debilidad institucional ubicada en medio de la densa selva tropical húmeda, en cuyo territorio limitado por la cordillera Occidental que actúa como barrera natural, vive cerca de un millón de personas, el 90% negra y el 4% indígena, la mitad habitando el Chocó, casi un tercio Nariño y el resto el Valle y Cauca. Allí sobresalen tres centros urbanos que suman 700 mil habitantes (Buenaventura, Tumaco y Quibdó).

Respecto a los movimientos sociales, en primer lugar, hace una semana, luego de 17 días de justos reclamos, Chocó logró un acuerdo de inversiones con el Gobierno y levantó el paro. En segundo lugar, contrariamente hace una semana con el movimiento cívico que se adelantó en Buenaventura casi a la par, no se logró concretar el preacuerdo logrado entre el Comité de paro y una comisión del Gobierno, consistente en la creación de un fondo exclusivo con manejo autónomo local, en lugar de la declaratoria de una emergencia económica, social y ecológica, dado que sobre las fórmulas gravitan, de un lado la ineficiencia del Estado e injerencia de una clase política corrupta, y del otro la ineficacia de los órganos de control garantizando el manejo impoluto de $10 billones que entregarían en 10 años.

Aunque lo fundamental obliga a fortalecer las instituciones, combatir las actividades ilegales extractivas, poner fin al conflicto armado, y mejorar tanto la cobertura como la calidad de la educación y la salud, habrá que impulsar una mayor conectividad con el resto del país superando las barreras naturales que lo impiden con inversión en infraestructura estratégica, para luego desarrollar la estructura productiva de la región orientada a generar valor agregado, empleo formal

y un mayor aprovechamiento del sistema portuario en Tumaco, Buenaventura y Cupica articulando su desarrollo a la Cuenca del Pacífico, además de recuperar la cuenca y la hidrovía del Atrato, como la carretera a Quibdó desde Antioquia y el Eje Cafetero.

Antes que criminalizar la protesta social, de enviar el Esmad a reprimir brutalmente el movimiento contradiciendo el espíritu de una Colombia en posconflicto, debemos combatir la desesperanza para prevenir conflictos, mitigando factores detonantes como pudieron ser: la pérdida de $21 mil millones del contrato de 2014 pactado en obras para la carretera Quibdó–Ánimas–Nóvita entre la Gobernación de Chocó y la Unión Temporal Istmina; o el presunto desfalco del hospital de Buenaventura que maneja un presupuesto cercano a $40 mil millones, situación relacionada con la muerte de un concejal y la destitución de un alcalde.

Finalmente, habrá que enfrentar la crisis del Pacífico no solo mirando a Buenaventura, donde las inversiones en infraestructura al igual que los desarrollos portuarios cada vez menos intensivos en mano de obra, sólo benefician al capital exportador, pero no a una población ni a un territorio donde la crisis se extiende de sur a norte: primero, porque la tragedia parte de Tumaco donde sus habitantes en medio de una gran riqueza natural que se subraya por el potencial para industrias asociadas a mariscos y cacao, viven con unas NBI del 60 por ciento; y segundo, porque Belén de Bajirá, estratégico territorio del Urabá Chocoano para el Corredor de la Américas y la integración de nuestros mares, con sus ricos yacimientos mineros y enorme potencial agropecuario, espera ver transformadas en oportunidades dichas bondades, antes que la desmembración y colonización de su territorio disputado por Antioquia.

[Ref.: La Patria. Manizales, 2017/06/5]

RESUMEN: además de advertirse sobre el fuerte impacto de un puerto sobre los ecosistemas vecinos a la ensenada de Tribugá, se propone hacer socias del proyecto a las comunidades ancestrales del territorio para prevenir un modelo de enclave, y como opción ambiental a Cupica para articular los mares de Colombia mediante un ferrocarril interoceánico que llegaría al complejo portuario antioqueño y se complementaría con el Atrato. Este tren transitando por Vigía y Chigorodó para no interferir el tapón del Darién, empalmaría el proyecto a un sistema intermodal de carga para Colombia soportado en ferrovías e hidrovías. Es la oportunidad para hacer bien una obra que impulse el crecimiento económico, les sirva a las comunidades y resguarde el medio ambiente. Esta sería la manera.

…

Un proyecto peligroso Mejorar la infraestructura y el transporte es esencial para expandir el sector productivo, más ahora que nuestra economía se fundamenta en la minería extractiva, el petróleo crudo y el carbón. Para

eso, es fundamental (1) articular con un sistema intermodal de carga más eficiente el Altiplano con el Caribe, Buenaventura y Urabá, y (2) conectar el océano Pacífico con el Atlántico por el Chocó Biogeográfico.

La construcción de un puerto en el Golfo de Tribugá busca mejorar la conectividad y, por lo tanto, aumentar las exportaciones Para que eso suceda, es necesario además utilizar el potencial de las hidrovías y construir túneles para ferrocarriles cruzando nuestras cordilleras, lo que 50% y 25% respecto al modo carretero respectivamente, generando un crecimiento en mayor proporción de las exportaciones e importaciones.

Mientras que en Europa hay un puerto cada 100 kilómetros, en Colombia los principales puertos están concentrados en cuatro ciudades: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Por eso, otro gran puerto en el Pacífico podría ser un instrumento de desarrollo para conectar esa región con el resto del país.

Sin embargo, aunque sean necesarios para conectar los mares, los puertos no son suficientes para crear desarrollo –los mejores ejemplos son Buenaventura y Cartagena–. Por eso, el puerto de Tribugá puede no tener un impacto positivo si su construcción no se acompaña de políticas públicas, planes y estrategias para reducir la pobreza y para respetar los derechos bioculturales de ese territorio y sus poblaciones.

Lamentablemente, en Colombia la ley y las políticas ambientales se han adaptado más a los desafíos del mercado que a los retos del desarrollo sostenible. Con el enfoque erróneo, los megaproyectos como el del puerto de Tribugá pueden amenazar seriamente ciertas áreas sensibles ecológica y culturalmente.

¿Desarrollo o protección del medio ambiente?

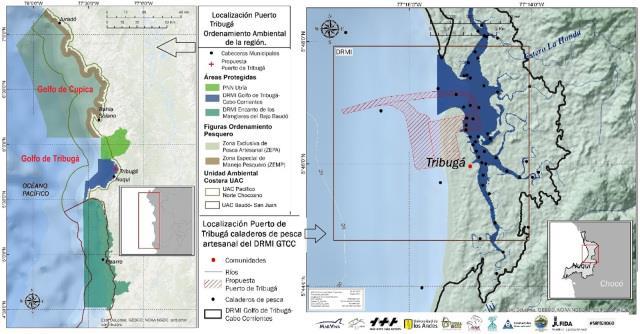

Imagen 24C. Izq. Localización del puerto y caladeros de pesca artesanal. Der. Ordenamiento ambiental de la región. Fuente: Organización MarViva.

La construcción del puerto de Tribugá ha interesado durante mucho tiempo a políticos y empresarios del Eje Cafetero –que buscan conectarse con el Pacífico– y del Chocó –que pese a tener costas en dos océanos buscan puertos y vías para accederlos–En 2006 se creó la organización Promotora Arquímedes S.A, con el propósito de construir y operar el puerto de Tribugá. Desde entonces, Arquímedes ha buscado ajustar su diseño a las condiciones ambientales del entorno. Por eso propuso construir el 80 por ciento de su infraestructura en mar,

para lograr el licenciamiento ambiental. También se ha contemplado construir un ferrocarril a Quibdó y terminar la vía terrestre a Risaralda, con el propósito de crear una “Ciudad-Puerto”. Sin embargo, muchos ambientalistas han advertido que la construcción del puerto tendría impactos funestos para el medio ambiente por:

La amenaza para los cientos de hectáreas de manglares que hay en el golfo;

El impacto del dragado y de los vertimientos sobre las playas donde anidan las tortugas;

El daño a la ruta migratoria de las ballenas jorobadas, que todos los años llegan a esta región, y

La pérdida de biodiversidad que implicaría construir carreteras y trenes en medio de la selva. Además, la Academia de Ciencias de California, el Instituto Carnegie de Ciencias, la Institución Central Clima y la Universidad de California en Berkeley señalan que en el presente siglo los bosques de coníferas tropicales y subtropicales tendrán que adaptarse a una velocidad de 80 metros por año, mientras que los manglares tendrán que hacerlo a 950 metros por año. …

Imagen 24D: Izq. Ferrocarril desde Cupica al Complejo Portuario de Antioquia pasando por Vigía, e hidrovía del Atrato. Fuente: El Colombiano. Der. Dinámica del comercio y tráfico marítimo vs. PIB mundial e Índice OCDE, entre 1975 y 2016. Fuente: Puertos y navieras …

En caso de que no se cuente con la voluntad de la comunidad o que se encuentre que los manglares del Golfo, la ensenada o el Parque Nacional Natural Utría resultarían afectados por el puerto, es necesario contemplar otras alternativas:

Una opción es construir el puerto en el extremo sur del Golfo, donde el medio es rocoso y la morfología costera protegería el puerto de la corriente oceánica de dirección Noreste. A diferencia de la barra de la ensenada de Tribugá, donde existe una alta vulnerabilidad sísmica, esta zona parece más apta para la construcción de un puerto profundo.

Y si no fuera en Tribugá, 90 kilómetros más al norte se encuentra el Golfo de Cupica. Esta alternativa favorecería un paso transoceánico más corto, siempre que se construya el Ferrocarril Verde Urabá-Cupica propuesto desde la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Esa línea pasaría por Vigía del Fuerte y Chigorodó, hasta llegar al complejo portuario antioqueño, de manera que se complementaría con la hidrovía del Río Atrato.

En todo caso, la construcción de un nuevo puerto en la región del Pacífico no debe desconocer los derechos de este territorio biodiverso y pluricultural. Las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí habitan no han recibido nada en más de 200 años de olvido y desconocimiento de su cosmovisión. Por eso, la clave está en no repetir la historia de Buenaventura, el puerto vallecaucano que le representa a la Nación impuestos por 5,5 billones de pesos al año. Si se busca un verdadero desarrollo, es necesario partir del enorme potencial pesquero del Pacífico colombiano. Eso implicaría dotar a la comunidad de un astillero para embarcaciones pesqueras, equipos para el procesamiento de pescados y mariscos, fuentes de energía y unidades térmicas para refrigerar la cosecha marina, sistemas de conectividad para sacar dichos alimentos, y programas integrales de formación y capacitación en estas materias. Lo anterior podría traducirse en decenas de miles de empleos dignos y remunerados para los habitantes del Pacífico. Sin embargo, para llegar a ese objetivo también es necesario:

Ordenar el territorio y blindar el patrimonio natural y cultural en áreas estratégicas; Convertir las rentas de los recursos primarios y megaproyectos en capacidades humanas; Fortalecer el quehacer de las instituciones ambientales y la sociedad civil; Fortalecer los procesos culturales endógenos y construir paisajes resilientes en los ecosistemas, y Proteger las comunidades rurales de pescadores y artesanos de las agresiones de un modelo “de enclave”.

La importancia de otro puerto Pacífico

Imagen 24D. Izq. Colombia: red ferroviaria actual y propuesta. Fuente: ANI. Der. Corredor Bimodal Cafetero por el Norte del Tolima por el Túnel Cumanday de 42 km a 1250 msnm, conectando el Magdalena Centro con el Corredor del Cauca. Fuente: La Patria …

En la cuenca del Pacífico se producen dos tercios del PIB mundial y habita cerca de la mitad de la población del planeta. Allí está el nuevo escenario de la economía planetaria. Por eso, el eje Urabá-Tribugá puede ser un complemento de la nueva troncal transoceánica entre Europa y Asia que ha llegado a Panamá, y convertirse en una forma de acceder desde Colombia al Pacífico el siglo XXI.

La ampliación del Canal de Panamá aumentará entre 300 y 600 millones de tonelada-año su capacidad de carga. Con esa ampliación, se permite ahora el tránsito de embarcaciones tipo Suez

de 12 mil contenedores (TEU) cuya economía en fletes supera cinco veces la de los Panamax de 4500 TEU.

Ante ese nuevo panorama, habrá oportunidades para que Colombia construya un paso de cabotaje desde el complejo portuario antioqueño hasta Cupica o Tribugá. Nuestro país puede aprovechar (1) las limitaciones del Canal de Panamá, cuyas esclusas deben reutilizar el 40 por ciento del agua, y (2) el hecho de que el comercio contenedorizado ha crecido en el largo plazo a tasas que varían entre 1,5 y 2 veces el PIB global.

Un puerto en Tribugá con ferrocarril de conexión al Atrato, o un puerto en Cupica articulado con el complejo portuario antioqueño mediante el ferrocarril Urabá-Cupica con mayor ventaja, pueden ser oportunidades para atraer carga de cabotaje y crear un paso interoceánico por Colombia. Además, el Ferrocarril del Atrato que llegaría al complejo portuario de Antioquia contribuirá a la estructuración de un sistema intermodal de carga mediante corredores logísticos que integren con líneas ferroviarias el Altiplano, Buenaventura y Urabá-Chocó. En ese escenario, la hidrovía del Atrato, cuya capacidad es de 150 millones de toneladas-año o 50 trenes de 10 mil toneladasdía, resulta necesaria

La locomotora del carbón andino exportado a Asia, gracias a la alta calidad y abundancia de dicho mineral, puede sustituir la caída del precio de los hidrocarburos cuyas reservas amenazan agotamiento. Esas exportaciones además de hacer rentable la hidrovía del Magdalena, pueden financiar la variante Loboguerrero dotada de viaductos y túneles, el corredor férreo para salvar la cordillera Central y la extensión del tren a Urabá y el Chocó, lo que conformaría los grandes corredores y las plataformas logísticas de nuestra región Andina.

En suma, un proyecto de este tipo con el enfoque correcto puede traer enormes beneficios para la región si las comunidades propietarias de las tierras participan como socias.

[Ref: Razón Pública. Bogotá, 2019-06-10.]

El Estudio Nacional del Agua ENA (Ideam 2014) se ocupó de la Huella Hídrica en Colombia. Como herramienta que permite estimar el contenido de agua oculta en cualquier bien o servicio consumidos, la huella hídrica HH, además de tener en cuenta el agua consumida y contaminada, y sus usos directos e indirectos en procesos antrópicos, se basa en un desarrollo de tres conceptos previos: el Agua Verde, que mide el agua dulce superficial o subterránea incorporada y que no retorna a la cuenca origen; el Agua Azul, si se valora solo el agua de precipitación; y el Agua Gris, si trata del volumen de agua contaminada en la cadena de suministros.

Según el ENA, en la demanda hídrica nacional, que en 2012 alcanzó 35.987 millones de metros cúbicos, la participación de usos por sector fue: 46,6% agrario, 21,5% energético, 8,5% pecuario, 8,2% doméstico, 5,9% industrial, 4,6% acuícola, 3,4% minero e hidrocarburos y 1,3% servicios. De dicha demanda, el 67% se concentró en el área hidrográfica de los ríos Magdalena y Cauca, el 16% en el Caribe y el 12% en la Orinoquía. En los cultivos permanentes, el de mayor HH azul fue la palma de aceite, seguido del plátano y la caña de azúcar; por su parte el de menor HH azul fue el café, que constituye también el cultivo permanente con la mayor HH verde de Colombia, seguido de caña, palma de aceite y plátano, mientras que el de la menor HH verde se encontró en flores y follajes.

En los cultivos transitorios la mayor HH azul le correspondió al arroz de riego, seguido de la papa y el maíz, mientras la menor estuvo en el arroz secano. La mayor HH verde la presentó el maíz y el arroz de riego nuevamente, seguidos de la yuca y la papa, en tanto que la menor estuvo en los cultivos de trigo. En la Orinoquía y Amazonía los pastos de corte y forrajeros no presentaron HH azul por comportarse como cultivos transitorios de secano. Se denomina agricultura de secano la que en lugar de irrigación, utiliza la lluvia. En pastos ganaderos, mientras por áreas sobresalieron Vichada, Meta, Casanare, Antioquia, Arauca y Córdoba, al abarcar cerca de la mitad del pasto de Colombia, contrariamente, la superficie destinada a la ganadería extensiva en el Eje Cafetero solo representó el 2,3% y en el Tolima el 3%.

Al cuantificar la HH verde y azul para el sector agrícola y pecuario, como único sector con las dos huellas hídricas, el ENA estima a nivel nacional, una participación porcentual de 11% de HH azul, contra el 89% de HH verde. Pero otra cosa ocurre en la cuenca Cauca-Magdalena que cubre el 24% del área continental. Al respecto, dada la concentración del 70 % la actividad agrícola y del 80% del PIB del país en dicho territorio, allí se generó el 68% de la HH verde agrícola y el 66% de la HH azul agrícola; a esto se añade, que pese a la gran oferta hídrica de Colombia, la cuenca Magdalena-Cauca, aunque concentra 32,5 millones de habitantes equivalentes al 65% de la población del país, sólo posee el 12% de su patrimonio hídrico subterráneo y el 13% de las escorrentías.

Si en la gran cuenca del Cauca-Magdalena sobresalen los valles del Cauca y Alto Magdalena por la abundancia de aguas subterráneas, dicha disponibilidad resulta precaria en el Magdalena Medio y Bajo y en el cañón del Cauca. Esto es fundamental para las previsiones sobre los efectos del ENOS (El Niño y La Niña), donde se prevén variaciones de caudales con respecto al periodo de referencia (2010), según los escenarios proyectados por el IMAT, así: Para el Magdalena Alto, reducciones del 1% al 42% durante el Niño e incrementos mayores del 30% durante La Niña; para el Magdalena Medio, con El Niño se presentarían disminuciones entre 1% y 35%, y con La Niña incrementos del 7% al 30%; para el Bajo Magdalena durante El Niño reducciones entre 20% y 46%, y con La Niña incrementos que superarían el 20%; en tanto que para la Cuenca del Rio

Cauca, con El Niño las disminuciones excederían el 30%, y con La Niña los incrementos serían del 12% al 60%.

* [La Patria. Manizales, 2018-08-27]

Imagen 26. Biocapacidad V.S. Huella ecológica percápita por países, al 2014. En verde, superávit, y en rojo déficit. Fuente: Global Footprint Network

RESUMEN: La creciente huella ecológica de Colombia, consecuencia del crecimiento de su población y de un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico a costa de los ecosistemas y del bienestar social, amenaza la capacidad biológica y la estructura ecológica del país. Dado el peso de la deforestación, de la contaminación del agua, del uso intensivo del automóvil y de una expansión urbana irresponsable, los retos para la sustentabilidad ambiental de Colombia no solo pasan por las políticas urbanas, del agua, y del agro, sino también por las del transporte y del sector energético. Mientras a nivel global la biocapacidad percápita es de 1,8 ha y en Colombia de 3,4 ha, nuestra huella percápita en 2014, llegó a 1,9 ha.

Entre 1960 y 2017, mientras la población de los centros urbanos del mundo pasó del 33,5% al 54,7%, en Colombia en dicho período el porcentaje varío del 45% al 77%. Si las demandas al planeta continúan con un horizonte en el cual al 2030, tres cuartas partes del consumo energético mundial provendrá de combustibles fósiles, la huella ecológica cuyo percápita en Colombia alcanzando 2 hectáreas excede el percápita de 1,2 hectáreas como límite de la capacidad del planeta, en el 2035 se requerirá el equivalente a dos Tierras, salvo que modifiquemos el actual modelo de desarrollo consumista. Sí además de las actividades agrícolas e industriales, también la expansión urbana continúa presionando la estructura ecológica, se generarán impactos al medio ambiente en las áreas urbanas, al romperse el equilibrio territorial y desestabilizar el hábitat.

Si un concepto central en la conservación ambiental mundial, es “el desarrollo sostenible” descrito en el Informe de la Comisión de Bruntland (1987), como un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, además de combatir la contaminación como problemática

de la cual todos somos responsables, debemos propiciar una estructura urbana compatible con una movilidad sostenible en materia de emisiones, y un urbanismo soportado en un modelo de ocupación territorial no conflictivo que se adapte al cambio climático. De ahí la necesidad de una política pública orientada a la silvicultura urbana y al cuidado de las áreas protegidas que en la ciudad no hemos tenido.

En Colombia, donde 735 de los 1122 municipios talan al menos una hectárea de bosques al año, un tema fundamental en la estabilidad del territorio lo constituye la conservación de los ecosistemas, máxime ahora cuando la amenaza del calentamiento global arrecia: si destruimos los bosques, no sólo estamos arrasando sumideros de carbono -dado que la captura de dióxido de carbono CO2 por metro cuadrado al año es de 212 gramos en el follaje y de 646 gramos en las raíces-, sino que también estaríamos generando riesgo de suministro de agua a través del descontrol hídrico y pluviométrico, incrementando de paso el mayor riesgo de sequías e inundaciones.

No olvidemos que el cambio climático está comprometiendo al 63% de las ciudades del mundo, y que 1600 millones de habitantes del planeta son pobres que enfrentan la carencia de alimentos, agua y medicinas, entre otros recursos que provee el ecosistema que estamos degradando para satisfacer los apetitos del mercado en un modelo de desarrollo consumista e irresponsable; esto, en un mundo con 60 mil especies de árboles, en el cual a pesar de que cerca del 46% de los bosques han sido arrasados, la deforestación como amenaza continúa: para el caso de Colombia, donde tenemos 7500 especies arbóreas y las dinámicas deforestadoras continúan, hemos reducido el 80% del hábitat de algunas, entre las cuales aparecen: abarco, caobas, cedros, palo rosa canelo de los andaquíes, con amenaza severa.

La huella ecológica, como indicador de in-sostenibilidad que mide la superficie requerida, no sólo para obtener los recursos y el aire que respiramos, sino también para absorber los residuos de una determinada población -entre ellos el CO2 como gas con efecto de invernadero que vertido a la atmósfera puede reducir la nubosidad y las precipitaciones-, obliga a mirar el tema de la energía y los combustibles: en Colombia según la UPME (2015), el consumo de energía se concentra en los sectores transporte (40,90%), industrial (29,36%), residencial (16,72%) y sector terciario (5%). Si bien en el Transporte la principal fuente son los combustibles fósiles; en cuanto a la industria, el cambio en la actividad económica desde la producción artesanal a la agroindustria y a la producción de bienes de capital, ha intensificado el uso de energía; y respecto los hogares, el 70% de la energía eléctrica lo consumen aire acondicionado, ventilación y electrodomésticos.

Finalmente: al 2030, Colombia debe establecer como meta, tres ejes fundamentales: incrementar las energías renovables no convencionales, apostarle a mejorar la eficiencia energética, y a reestructurar el transporte para bajar el uso de hidrocarburos, apostándole a un transporte intermodal de carga con trenes e hidrovías en lugar de tractomulas; y desarrollando sistemas colectivos limpios de transporte urbano, en lugar de una movilidad motorizada basada en automóviles particulares. * Profesor Universidad Nacional de Colombia. [Ref.: La Patria. 2018-10-8]

Las Cuatro Estaciones para reflexionar sobre cambio climático. El estilo de sentir y pensar que entrega con sus violines la inmensa fuerza de la música vivaldiana, tal cual ocurre con su libro de cuatro conciertos para orquesta y violín titulado Las Cuatro Estaciones, guarda proporciones con la vivacidad antagónica del cambio climático, gracias a una

propuesta que parece emular El Niño cuando muestra la energía y sensacionalismo de la sequía estival, o La Niña al interpretar el gélido y melancólico invierno. Ver en: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/7148/gonzaloduqueescobar.201124.pdf

Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Consideraciones sobre el pasado presente y futuro del desarrollo del Eje Cafetero, en la región del Antiguo Caldas: para este trabajo cuyo hilo conductor es la historia, primero se presentan algunos hechos asociados a la Conquista y la; luego se señalan algunos aspectos relevantes de la economía a partir de la fundación de Manizales ocurrida en el marco de la Colonización antioqueña; enseguida se señalan los impactos del formidable período de los ferrocarriles cafeteros; y se sigue con otro período de verdadero, para culminar con un periodo de verdadera crisis social y ambiental, cuyo inicio coincide con la segregación del Departamento de. Ver en: https://alejandria-d.unal.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/143/Eje_Cafetero__retrospectiva_y%20prospectiva_del_desarrollo..pdf

La erosión del suelo y su relación con el agua. La erosión es la degradación y el transporte del suelo y de la roca, ocasionados por diferentes procesos físicos y químicos que se dan en la superficie de la Tierra gracias a la acción combinada de varios factores, como el agua, la temperatura, la gravedad el viento los gases y la vida vegetal y animal. Aquí se centra la atención en la erosión hídrica. Ver en https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57121/erosiondesuelos.pdf

La sed de los cafetos. En el área de influencia del Macizo Ruiz - Tolima habita cerca de 3 millones de personas, por las hoyas de los ríos Cauca y Gran Río de la Magdalena. En ambos costados se desarrollan dos ciudades discontinuas, el Eje Cafetero con centro en Pereira y un sistema dipolar configurado por Honda-Dorada e Ibagué. Posiblemente hacia el futuro la conurbación del Eje Cafetero interactúe sobre la otra conurbación entre la Dorada e Ibagué. Este fenómeno demográfico y urbanístico, relacionado con la zona cafetera, exige previsiones de muy largo plazo y extrema urgencia con relación al uso del Parque de Los Nevados, como fuente reguladora de agua. Ver en: http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/boletines_ambientales/boletin6.pdf

Una política ambiental pública para Manizales

Esta ponencia en el Marco del Foro "Políticas Públicas Ambientales", pretende contribuir a las reflexiones de la sociedad civil, interesada en una respuesta estructural a los conflictos que ha vivido la ciudad, en el ocaso de la ola invernal de las dos Niñas de los últimos años. Entre los asuntos públicos uno de los principales problemas de Manizales, se relaciona la problemática del riesgo asociado a los fenómenos naturales, aunque pese a su fragilidad la ciudad ha logrado sobreponerse y emprender una ruta de aciertos tecnológicos en los temas ambientales. Ver en: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/9586/gonzaloduqueescobar.201217.pdf …

Amenaza para la Reserva de Río Blanco en Manizales.

Caldas: marco territorial e histórico.

El territorio caldense: ¿un constructo cultural?

El modelo de ocupación urbano – territorial de Manizales.

Fundamentos de economía y transportes. Geociencias y Medio Ambiente.

Cambio climático y sustentabilidad del territorio.

Crecimiento con deuda social.

Cultura del agua en los ríos urbanos.

Degradación del hábitat y gestión ambiental.

Desarrollo urbano y huella ecológica.

Desarrollo y ruralidad en la región cafetalera

Deuda histórica con el Pacífico Colombiano.

Diez años del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia PCCC

Dinámicas del clima andino colombiano

El camino por el Río Grande de La Magdalena

El desastre del río Mira.

El desarrollo urbano y económico de Manizales.

El Estado y la función del suelo urbano en Manizales.

El Ferrocarril Cafetero para la competitividad de Colombia.

El futuro de la ciudad: caso Manizales.

El Río Grande, su ecosistema y la hidrovía

El ocaso del bosque andino y la selva tropical

El territorio del río Grande de la Magdalena.

El siniestro de Mocoa, designio de la imprevisión.

Gobernanza forestal para la ecorregión andina.

Huracán Iota: tifón que abate a San Andrés.

Huracanes y terremotos acechan.

Institucionalidad en el Paisaje Cultural Cafetero.

Los guetos urbanos o la ciudad amable.

Llega el invierno, ¿pero la vulnerabilidad qué?

El Cuidado de la Casa Común: Agua y Clima

El futuro de la ciudad: caso Manizales.

El Golfo de Cupica, una alternativa para el puerto en Tribugá

El territorio caldense, un constructo cultural.

Ferrocarril Cafetero y Túnel Cumanday.

Ferrocarril Interoceánico Urabá-Cupica.

Fundamentos de CT&S y Economía

Gestión y política pública, para el patrimonio natural en Colombia

Guerra o Paz, y disfunciones socioambientales en Colombia.

Huella hídrica en Colombia

Manizales, ¿ciudad del agua?

Manizales: Foro del Agua 2019.

Nuestras aguas subterráneas.

Nuestro frágil patrimonio hídrico.

Nuestros bosques de niebla en riesgo.

ONG: desarrollo sostenible, gestión del riesgo y cambio climático.

Por falta de bosques con el agua al cuello.

¿Qué hacer con la vía al Llano?

¿Réquiem por la Reserva de Río Blanco?

Ríos urbanos para Manizales.

Un país con grandes retos ambientales.

Un Plan de Acción para el megaproyecto San José

Anexo 1: Fisiografía y Geodinámica de los Andes de Colombia

Anexo 2: Cambio Climático en Colombia: La Amenaza.

Anexo 3: Riesgo sísmico: los terremotos

Anexo 4: Desafíos del Complejo Volcánico Ruiz –Tolima

Anexo 5: El desastre de Armero por la erupción del Ruiz

Anexo 6: Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia

Anexo 7: Preservación Ambiental e Hídrica del PCC.

Anexo 8: Túnel Manizales

Anexo 9: Geomecánica

Anexo 10: Guía astronómica

Anexo 11: Astrofísica y Estrellas

Anexo 12: La Luna

Anexo 13: Colombia tropical, ¿y el agua qué?

.

Anexo 14: Pacífico biogeográfico y geoestratégico

Anexo 15: El camino por el Río Grande de La Magdalena

Anexo 16: El Río Cauca en el desarrollo de la región.

Anexo 17: El desarrollo urbano y económico de Manizales.

Anexo 18: Plusvalía urbana para viabilizar el POT

Anexo 19: El futuro de la ciudad.

Anexo 20: Introducción a la economía del transporte.

Anexo 21: Introducción a la teoría económica.

Anexo 22: El territorio caldense: ¿un constructo cultural?

.

Anexo 23: Eje Cafetero: construcción social e histórica del territorio

Anexo 24: Colombia intermodal: hidrovías y trenes

Anexo 25: Sustentabilidad y decrecimiento económico .

Anexo 26: UMBRA: La Ecorregión Cafetera en los mundos de Samoga

Anexo 27: Textos “verdes”

Anexo 28: Videoteca del Museo Interactivo Samoga

HOME: Manual de geología para ingenieros.

CONTENIDO: Cap01 Ciclo geológico, Cap02 Materia y Energía, Cap03 El sistema Solar, Cap04 La Tierra sólida y fluida, Cap05 Los minerales, Cap06 Vulcanismo, Cap07 Rocas ígneas, Cap08 Intemperismo ó meteorización, Cap09 Rocas sedimentarias, Cap10 Tiempo geológico, Cap11 Geología estructural, Cap12 Macizo rocoso, Cap13 Rocas Metamórficas, Cap14 Montañas y teorías orogénicas, Cap15 Sismos, Cap16 Movimientos masales, Cap17 Aguas superficiales, Cap18 Aguas subterráneas, Cap19 Glaciares y desiertos, Cap20 Geomorfología; Lecturas complementarias; Bibliografía. A la Universidad Nacional de Colombia en sus 150 años.