La narration est-elle une façon de penser les archives ?

Hoang Gia Han Nguyen Promotion 2019 • 2021

Sous la direction de Delphine Gauly & Anne Mortal

DSAA Design graphique et Narration Multimédia

Lycée Jacques Prévert

Hoang Gia Han Nguyen Promotion 2019 • 2021

Sous la direction de Delphine Gauly & Anne Mortal

DSAA Design graphique et Narration Multimédia

Lycée Jacques Prévert

Janvier 2020, dès l’entrée de Jeu de Paume à Paris (fig.01), un phénomène étrange capture l’attention des nouveaux arrivants. Des murs blancs habituels de l’exposition sont envahis d’images. Entassées les unes sur les autres, déployées du plafond jusqu’au sol, sans espace, ni aucun lien visible entre elles. Plus on s’approche de ces images et essaye d’en distinguer une, plus on se sent submergé dans une sorte d’abstraction. Néanmoins, on distingue vaguement quelques caractéristiques des images du web : des logos de réseaux sociaux, des bannières publicitaires, des images stockées,... Que racontent ces images ? On se tourne alors vers les fiches d’information. L’exposition est intitulée le Supermarché des images1. Quant à ces murs imposants, c’est en effet un œuvre d’Evan Roth : Since you were born. Réalisée à partir des images enregistrées dans son cache web depuis la naissance de sa fille -avec le peu d’indices fournis, comme la plupart des visiteurs du Supermarché des images, on part à l’enquête d’une suite logique, d’un récit sur cette petite fille que l’on n’a jamais rencontrée.

Ainsi, Marta Ponsa - responsable des projets artistiques et de l’action culturelle à Jeu De Paume - résume la démarche et l’intention principale d’Evan Roth :

« Photos de famille, logos, captures d’écran et bannières publicitaires s’accumulent en saturant l’espace virtuel qui entoure le spectateur pour faire apparaître un portrait à la fois personnel et universel du XXIe siècle. Roth propose ainsi une autre façon de conserver les données en ligne, transformée en installation artistique permanente conçue par des algorithmes, en narration créée par la technologie. Au passage, il nous confronte aussi physiquement à la grand quantité d’images avec laquelle nous sommes en contact au quotidien. »2

1L’exposition s’est déroulée du 11 février 2020 au 7 juin 2020. L’ensemble des oeuvres de l’exposition questionnent les métamorphoses du monde des images en parallèle de l’économie.

2M. Ponsa, « Evan Roth », dans Le supermarché des images , Gallimard,p. 44-45, 2020 4Ibid.

En effet, à côté de son intention, Evan Roth suggère qu’il existe bien des ressources créatives dans les archives numériques, et notamment, la possibilité de leur mise en récit. Ainsi, on constate trois aspects importants dans sa démarche : le discours, le public (lieu d’exposition) et le moyen technique. « Transformée en installation artistique » ou « en narration » comme dit Marta Ponsa, tout cela est une manière de penser les archives contemporaines ? Cependant ces règles s’appliquent-elles aux archives traditionnelles ?

« Des Youtubeurs plongent dans les archives de presse à la recherche de trésors cachés de l’histoire »3

Voici le titre d’un journal un an après l’appel au projet de création vidéo par Retro News, le site des archives de presse de la Bibliothèque Nationale Français. Neuf youtubeurs ont été invités pour travailler sur des thèmes qui leur sont chers en mobilisant ce fond d’archive. Étienne Manchette, responsable contenus à la BNF déclare « Ce qui nous intéresse, c’est de narrer tout ce que raconte un journal, du gros titre à tout le derrière qui fait la petite histoire. »4 La série compte 18 vidéos d’une durée d’environ 3 minutes sur les thématiques phares au travers de 3 siècles de journalisme, d’actualité, de débats, de Unes et d’informations de dernière minute.

3C. RODRIGUEZ, « Des Youtubeurs plongent dans les archives de presse à la recherche de trésors cachés de l’histoire », 20minutes.fr , 2020.

Comme le cas de la BNF, aujourd’hui, on peut observer une grande métamorphose des archives traditionnelles qui s’actualisent par le biais de la narration. Qui sont les acteurs de ces changements ?

Faisant partie de la génération C (la génération connectée), je suis à la fois fascinée et effrayée, comme devant cette œuvre d’Evan Roth, par la surabondance des documents qui circulent dans le web, par la nature de l’image-document qui oscille entre le monde physique et l’immatériel, par l’ordre et le désordre, par le désir utopique de la mémoire de conserver le hic et nunc à travers des processus de sélection, de hiérarchisation et de l’oubli ; et enfin, sur l’expérience qu’on fait des archives en tant qu’individu, mais aussi collectif. Tous ces questionnements se manifestent autour des archives et leur transmission par la narration - un phénomène, une technique qui semble indispensable dans notre société actuelle. Le thématique de l’archivage étant large, ce mémoire vise à traiter le phénomène de l’appropriation des archives et leur mise en récit.

Comme les deux cas mentionnés plus haut : Since you were born d’Evan Roth et Rétro News de la BNF, les archives sont intégrées d’autant plus dans des processus de création, que ce soit par le fond ou par la forme. Ainsi, d’une grande transversalité, leur mise en récit s’efface les frontières entre disciplines : de l’art et la technique jusqu’à la politique, l’ethnographie, l’économie, etc. D’où vient une telle puissance des archives dans le monde actuel ? Avant même d’aborder des questions d’image et de narration, il sera indispensable d’examiner à la loupe les pratiques archivistiques existantes.

5Jacques Derrida (1930-2004) est philosophe français. Il remet en question la phénoménologie et la métaphysique traditionnelle, et introduit une nouvelle manière de penser les sciences humaines. Dans l’archivage, son essaie Mal d’archive nous remet en question la conception des archives.

Dans un premier temps, parmi des questionnements sur l’archivage, on commence par se demander si le geste d’archive est neutre, dénué de sens, ou au contraire, il existe une narration au sein des archives, un discours d’archiviste ? Dans tous les cas, il semble pertinent d’appréhender le discours original avant d’en établir un nouveau. Surtout, il ne faut pas oublier que « la structure technique de l’archive archivant détermine aussi la structure du contenu archivable dans son surgissement même et dans son rapport à l’avenir. » C’est ce que souligne Jacques Derrida5 dans son ouvrage Mal d’archive. Ainsi, il faudra garder en esprit que notre conception des archives déterminera les approches possibles à celle-ci.

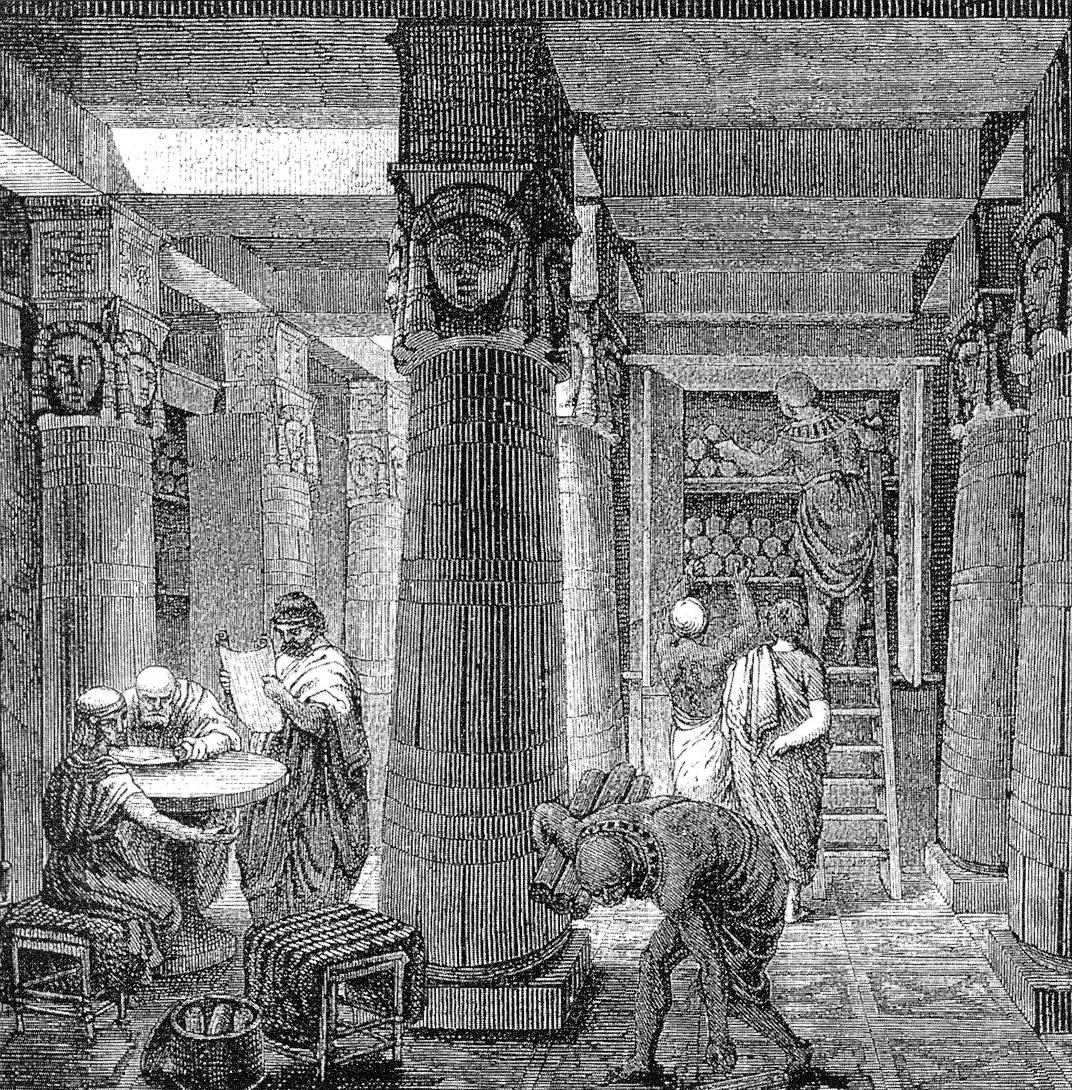

En effet, le geste d’archiver a beaucoup évolué dans l’histoire. Pour commencer, découvrons la Bibliothèque d’Alexandrie. Fondée sous Ptolémée I vers 323 avant J-C, la bibliothèque incarne avant tout le mythe du désir de l’homme de rassembler en un seul lieu clos les livres du monde entier. On peut ainsi dire, qu’à son avènement, l’archivage consiste plutôt dans la construction du lieu de stockage et l’acquisition de nouveaux documents.

De plus, dans cette gravure du XIXe siècle (fig.02) de O’Von Corven, l’artiste illustre le milieu d’archivage antique et les premiers gestes d’archiver. Dans l’ensemble, on voit un lieu aménagé pour le stockage avec un haut plafond supporté par de multiples colonnes. À droite, sur une moitié de la gravure, il y a des étagères sur lesquelles on dépose des rouleaux d’un même format. Une échelle se repose contre les étagères, donnant une indice de la grande hauteur du lieu. Sans oublier, à gauche comme à droite de la gravure, on peut observer différentes activités reliées aux archives : la mise en étagère, la transportation et la consultation des rouleaux.

En outre, le mythe de la Bibliothèque d’Alexandrie se termine par plusieurs hypothèses de destruction, souvent reliées aux conflits de l’ordre politique (guerre civile, conflit religieux, conquête). Ces hypothèses de destruction ne suggèrent-elles pas l’existence d’un discours de pouvoir ? Plus précisément, Ptolémée I, après avoir accédé au trône, tient à faire d’Alexandrie la capitale culturelle du monde hellénistique, voire de dépasser Athènes. N’est-ce pas dans sa volonté d’acquisition et d’ouverture à de plus en plus de savoir du monde, au sein d’une même structure qu’est formé le discours de pouvoir par Ptolémée ?

Ensuite, on a la Bibliothèque nationale de France (BNF)6 . Étant une des plus anciennes structures archivistiques encore active à ce jour, l’archivage au sein de la BNF évolue et entretient un lien étroit avec l’histoire du pays. Elle hérite, d’abord, de la tradition des bibliothèques des rois et des savants. Cette tradition est instaurée par Charles V en 1368 lorsqu’il installe sa collection des livres dans une salle spécialement aménagée dans le Louvre. Deux siècles plus tard, François I y introduit un nouveau principe en ordonnant un dépôt de tous les livres imprimés dans son royaume. Jusque-là, on voit que le monde archivistique tourne encore autour de la question d’acquisition : une politique active d’accroissement des collections. Suite à cet accroissement perpétuel des fonds, vers 1719, l’abbé Bignon, nommé bibliothécaire du Roi, est amené à organiser la Bibliothèque en départements : Imprimés, Manuscrits, Médailles et Pierres gravées, Planches gravées et Recueils d’estampes, Titres et Généalogies. Cette classification lui permet d’envisager ensuite l’accès de 6-

Cf. « Histoire de la Bibliothèque nationale de France », sur BnFSite institutionnel, s. d. (en ligne : https://www.bnf.fr/fr/histoire-de-la-bibliotheque-nationale-defrance ; consulté le 16 décembre 2020)

la Bibliothèque aux savants comme aux simples curieux avec des salles de lecture et des registres de prêt. Puis, à la Révolution française, c’est qu’avec l’entrée d’un grand nombre des documents confisqués qu’on connaît une vraie nécessité de catalogage : Léopold Delisle a réalisé le Catalogue général des livres imprimés en plusieurs volumes pour faciliter le travail de recherches au sein de la Bibliothèque Nationale. Sans oublier vers la fin du XXe siècle, la Convergence numérique a en-

traîné de nombreux changements dans l’organisation de la Bibliothèque. Ce rapprochement des industries culturelles et médiatiques avec le secteur de l’informatique et des télécommunications ouvre de nouvelles possibilités de stockage avec la numérisation des documents. De nos jours, l’héritage de l’ancienne Bibliothèque des Rois continue à toucher différent public grâce aux multiples structures de la Bibliothèque Nationale de France, spécialement la bibliothèque virtuelle Gallica.

Grâce à l’étude de la Bibliothèque d’Alexandrie et la Bibliothèque Nationale de France, on envisage l’archivage à son avènement. Ainsi, on en déduit quelques pratiques archivistiques (ou gestes d’archiver) fondées sur la construction d’un lieu singulier. Ce dernier se distingue de tout autre lieu, il impose de nouveaux ordres géographiques, sociaux et politiques à son entourage. En outre, les archives dans l’histoire semblent reliées à des structures administratives, autoritaires. Cela nous rappelle l’existence d’un discours dominant au sein des archives qui structure notre regard. Serge Margel l’affirme dans ses écritures sur l’anthropologie des archives :

« De façon implicite, il y aurait toujours dans l’archive un discours qui divise et sépare les objets, entre le légitime et l’illégitime, le pertinent et l’impertinent, le signifiant et l’insignifiant, ou le majeur et le mineur »7

Les archives sont-elles toujours un lieu clos et structuré comme ce qu’on a pu observer dans la partie précédente ? D’autre part, y a t’il toujours des traces de l’activité de l’homme au sein des archives? À l’ère numérique, les documents se transforment en données. La plupart des gestes d’archivage tels que la récolte, la conservation et la restitution des documents sont alors pris en charge par les machines. On peut très bien observer ce phénomène dans l’œuvre d’Evan Roth (fig.01). L’artiste a laissé délibérément accumuler des images dans son cache web. Par conséquent, on y retrouve des images que notre cerveau a l’habitude d’ignorer, voire des images qu’on déteste (par exemple, des bannières publicitaires, des icônes, des images pixelisées, etc.). De plus, l’automatisme du numérique rend les archives encore plus organiques que jamais. Cet adjectif était d’abord assigné à des fonds d’archives traditionnelles par de nombreux théoriciens. Comment un fond d’archives peut-il être organique ou vivant ? Marie-Anne Chabin explique qu’« un fond d’archives ne se crée pas; il se constitue tout au long de la vie de son producteur, jusqu’à la mort de ce dernier […]: c’est le décès qui clôt le fonds et en fait une entité documentaire complète »8. Peut-on considérer l’archivage du web comme un

7MARGEL Serge, Les archives fantômes : Recherches anthropologiques sur les institutions de la culture, Fécamp, Nouvelles Éditions Lignes, 2013.

8M.-A. CHABIN, Je pense donc j’archive : L’archive dans la société de l’information, Editions L’Harmattan, 1999

simple regroupement des fonds d’archives ?

Néanmoins, il y a beaucoup d’écarts entre l’archivage numérique et l’archivage traditionnel. D’abord, c’est cette absence voire l’impossibilité d’une clôture naturelle dans les archives numériques. En effet, la plupart des données perdurent même à la disparition de son producteur. Avec plus de 50% de la population mondiale a l’accès à Internet9. À part les structures institutionnelles, les utilisateurs du web deviennent eux-même des acteurs de l’archivage numérique. Ensemble et individuellement, ils participent à la production des données et créent de l’archivage un écosystème avec des fonctionnements et gestions uniques.

Pour donner un exemple, ce n’est que très récemment que la question se pose sur la gestion des pages de profil Facebook des utilisateurs décédés. On peut alors demander de supprimer ou de “mémoriser” le compte avec tous les contenus (photos, posts, souvenirs) reliés à la personne. Ce droit est accordé à des membres de famille ou une personne désignée en amont par l’utilisateur. On voit dans le cas de Facebook une tentative de rapprochement du monde réel et virtuel dans la question d’archivage.

D’une manière inévitable, plus on avance dans le temps, plus les bases de données s’agrandissent et s’agrandissent en taille et en complexité. Lorsqu’on entre dans ces archives numériques, on ne se rend plus compte de la limite d’espace, ni de temps. Un seul sentiment domine comme disait Chabin « Devant elle (l’archive), il se peut qu’on soit seul, à la manière de l’individu confronté à la foule »10 Face à cet empilement de documents sans catalogue, la conception d’un nouvel outil était indispensable. Ainsi, à l’invention des moteurs de recherche à la fin du XXe siècle, apparaît un nouveau geste d’archivage. Dans un effort de comprendre en quoi consiste le geste d’archivage d’un moteur de recherche, étudions Google Search avec Jean-Claude Guédon. Dans son article sur la fameuse barre de recherche, Guédon nous rappelle des mnémotechniques dans l’histoire, donc l’écriture qui permet d’extérioriser et de matérialiser la mémoire.

D’abord, Guédon raconte une histoire d’archivage fondée sur l’écriture et ses compléments techniques : sa morphologie (alphabet, syllabes,...) et ses vecteurs (tablette d’argile, Codex, l’écran d’ordinateur,..). Il nous montre aussi une adaptation de la mémoire, ou plus précisément de l’archivage de la mémoire qui relie étroitement aux développements techniques. Par exemple, le rouleau facilite plus une lecture à voix haute (d’un orateur au public) avec sa forme longue à dérouler au fur et à mesure de la récitation. On peut imaginer qu’il était difficile de se repérer à l’intérieur d’un rouleau. Au contraire, l’invention du Codex avec des pages - sur lequel

le corps du texte est divisé - permettait de choisir et citer des passages. Ici, on a une déconstruction du texte qui permet de structurer la mémoire lors de sa récitation. Dans une phrase, l’écriture même est devenue un véritable geste d’archivage.

Ensuite, il s’intéresse aux problématiques d’archivage contemporain. Pour hiérarchiser le web, Google se focalise sur les liens entre les documents, sur les requêtes des utilisateurs (leur fréquence, leur origine, leur durée). Par la suite, ces critères intégrés dans les algorithmes prennent en charge le travail colossal de l’archivage du web. On ne parle plus des kilomètres linéaires, des cotes d’archive, des catalogues,... Sur une simple requête avec des mots-clés, le moteur nous renvoie directement aux documents. C’est ainsi le paradoxe à l’ère numérique où chacun est un acteur d’archivage, mais le geste d’archivage est complètement aliéné de l’homme. Ainsi, l’homme entame une nouvelle économie de l’attention, de visibilité des documents. En outre,le temps de réponse et le nombre de résultats semblent remplacer la crédibilité et l’autorité des sources. Plus précisément, pour une recherche simple par mot-clés “DSAA”, par exemple, on voit (fig.03) tout afficher en haut, avant tout autre résultat : environ 432 000 résultats (0,48 secondes). En résumé, avec son

FIG.03. Résultat de recherche du mot-clés «DSAA» Capture d’écran le 18/12/2020

moteur de recherche, Google extériorise la mémoire pour se concentrer sur la dimension factuelle de l’information, autrement dit l’entreprise impose son discours dominant sur la mémoire.

En résumé, on a observé dans cette première partie plusieurs gestes d’archivage depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ces pratiques ne cessent de développer, de complexifier pour répondre au besoin d’archivage et au désir de constituer une mémoire; d’abord, à travers la construction d’un lieu clos, distinct où sont réunis tous les contenus archivables; puis une déconstruction des archives jusqu’à son écriture, une sorte libération des documents qui renforce les liens entre contenus. Malgré tous ces changements, le geste d’archiver n’est jamais neutre. Il procure toujours un discours - Serge Margel explique - « souverain et dominant, qui institue un droit de regard sur les autres cultures, en dehors comme au dedans, qui structure l’observation », une forme de domination « de l’enquêteur à l’enquêté »11 . 11S. MARGEL, Les archives fantômes : Recherches anthropologiques sur les institutions de la culture, Fécamp, Nouvelles Éditions Lignes, 2013, p. 10-11.

Dans un deuxième temps, lorsqu’il explique des gestes de l’archivage contemporain, Serge Margel nous rappelle les idées de l’historien de Certeau, en démontrant ce double horizon auquel s’ouvrent les gestes d’archivage. D’un côté, ils permettent de nouveaux écrits historiques, et de l’autre, une falsification de l’histoire :

« Ce geste consiste à “isoler” un corps, comme on le fait en physique, et à dénaturer les choses pour les constituer en pièces qui viennent combler les lacunes d’un ensemble posé a priori [...] Il est la trace des actes qui modifient un ordre reçu et une vision sociale. Inspiratrice de signes offerts à des traitements spécifiques, cette rupture n’est donc pas seulement ni d’abord l’effet d’un “regard”. Il y faut une opération technique [...]. L’archive substitue notre produit à un passé reçu. Elle fait progressivement oublier ce qu’elle est supposée représenter. »12

Ci-dessus, Certeau parle d’une opération technique qui modifie l’ordre et la vision sociale. En effet, lorsque les artistes s’approprient les archives, ils apportent un nouveau discours au geste d’archivage. Cependant, quelles sont les opérations techniques mises en œuvre par les artistes ? Il nous faudra étudier ce phénomène de l’appropriation des archives en s’appuyant sur trois aspects fondamentaux d’archivage : le discours, le lieu, les acteurs.

12M. de CERTEAU, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p.94 ; cité dans ibid.

13La revue Struktury est une annexe du périodique littéraire Kamena, sous-titré Rubrique des arts plastiques (Dział plastyczny), publié entre mai 1959 et novembre 1961. 14Struktury, no 1, 15 mai 1959, supplément de Kamena, no 8-9 (174-175), p. 7

15M. Arnoux, « V –Rapports subtils. La rencontre d’Anka Ptaszkowska avec Daniel Buren », dans La réalité en partage : Pour une histoire des relations artistiques entre l’Est et l’Ouest en Europe pendant la guerre froide, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2020, p. 111-146

Jusque-là, on sait qu’il existe un discours dominant au sein des archives. Dans le monde artistique, c’est la domination des galeries et des expositions sur les artistes. À partir des années 50, cette problématique était relevée par les fondateurs de la galerie Foksal, une nouvelle forme d’archivage par les artistes et les critiques d’art. Les politiques de la galerie Foksal étaient d’abord développées dans la revue polonaise Struktury (Structure)13, dont l’éditorial du premier numéro souligne :

« Nous nous efforcerons de défendre l’art moderne dans toute sa diversité et sa complexité, sans nous borner à soutenir l’un ou l’autre des courants dominants. À côté des articles spécialisés, peut-être un peu ardus pour un lecteur profane, nous proposerons aussi des textes visant à familiariser le public avec les questions artistiques. »14

Anka Ptaszkowska faisait partie de l’équipe éditoriale de Struktury, et contribuait à la conception de la galerie Foksal en 1966. Dans ses articles, elle développe avec Wiesław Borowski les théories du lieu sous ses trois aspects : le phénomène de l’exposition, le fonctionnement de l’art et le cadre de la création artistique. Ils insistent sur la façon dont l’exposition est devenue un phénomène autonome et «n’a aucune relation avec l’acte créateur, pas plus qu’avec l’œuvre, qui y perd sa singularité, ou qu’avec l’artiste.»15

En outre, il faut se rappeler du contexte de la création des galeries vers les années 60 avec l’arrivée de l’art conceptuel. L’art se tournait vers des formes éphémères (happenings, performances, etc.) et dématérialisées (des idées et théories au lieu de l’objet) qui risquent plus facilement de disparaître de la mémoire collective. Alors, en plein milieu artistique, s’élève la grande question d’archivage des œuvres. Dans ce contexte, les fondateurs de la galerie Foksal tenaient à créer un lieu artistique à double fonction d’exposition et d’archivage dans lequel le discours artistique de l’artiste est mis en avant, tout le reste n’est que secondaire. Dans la revue Marges, Marie Tyl explique la démarche de la Galerie :

« La galerie veut mettre la création en son cœur, s’effacer pour donner à voir ce qui dans l’œuvre se tisse du lien de l’artiste au monde. Elle cherche non pas à exposer l’œuvre, mais à rendre sensible le processus créatif. Les trois critiques vont chercher à déconditionner la présentation de l’art, en faisant de la galerie Foksal un lieu dont la raison unique est l’artiste, libre de s’en emparer. »16

16- M. TYL, « Archive vivante – Archive critique. La galerie comme archive en Pologne dans les années 1970 : l’exemple de la galerie Foksal », Marges, n° 25, no 2, Presses universitaires de Vincennes, 2017, p. 47-60

Le site du galerie Foksal capture d’écran le 18/12/2020

17Traduit de l’anglais. « About gallery », sur Galeria Foksal, (en ligne : https://www.galeriafoksal.pl/en/o-galerii/ ; consulté le 18 décembre 2020).

18Cf. : Culture.pl, Archiwum Galerii Foksal, 9 mars 2017, 6:43 (en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=T1Ro8vn26mI&ab_channel=Culture.pl)

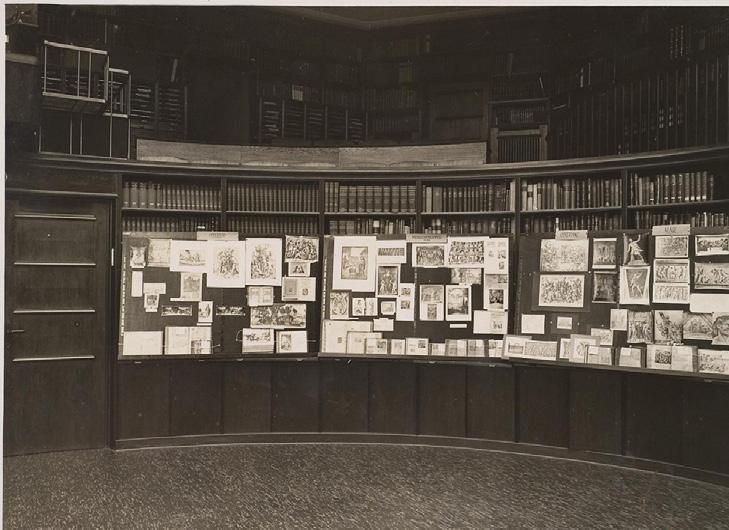

Examinons d’abord les dispositifs qui ont été mis en place pour réaliser ces idées révolutionnaires (fig.04 et fig.05). Trois artistes - Zbigniew Gostomski, Edward Krasiński et Zygmunt Targowski - ont conçu l’apparence de la galerie. Il faut savoir que jusqu’à ce jour, tout est resté inchangé : de son intérieur (armoires, étagères et chaises) jusqu’à son identité visuelle (typographie, mise en page des invitations et des affiches à l’extérieur de la galerie). La galerie affirme : « Ce sont des mini-chefsd’œuvre artistiques, à travers lesquels la Foksal Gallery peut être identifiée. »17

Ensuite, parlons de la typographie de la Galerie Foksal (fig.04) : une police sans empattement, condensée, d’une graisse importante. D’un côté, très neutre, cette typographie reflète la politique de la galerie de ne rien imposer aux artistes. Les affiches purement typographiques amplifient encore plus cette neutralité dans l’intervention de la galerie : elles ne faitent pas des œuvres d’une mise en page; elles se limitent à la fonction du communication des collections. De l’autre, grâce à sa graisse importante, la typographie reste très impactante, prête à attirer l’attention du public. En outre, l’usage de cette typographie aujourd’hui sur le site web du Galerie (fig.05) a créé une vraie continuité dans son discours artistique au fur des siècles.

Enfin, dans cette photo sur les archives de la Galerie18 (fig.06) , on voit une série des boîtes d’une même structure avec une différence légère en épaisseur, sur laquelle sont inscrits directement les noms des artistes. Dans le classement même des dossiers, la Galerie met en avant l’artiste, et pas son origine, ni un quelconque mouvement artistique. L’étiquetage dans son ensemble n’est pas homogène ce qui suggère différentes époques de la Galerie. Le dos de la boîte est découpé, contrecollé avec du plexiglass et laissé transparent. Ainsi, on peut avoir un aperçu des documents qui se trouvent à l’intérieur. L’idée venait d’une expédition à l’étranger de Wielas Borowski (un des fondateurs de la galerie) vers les années 1970, qui a inspiré ensuite Krzysztof Wodiczko pour faire le design de la boîte d’archivage de la Galerie Foksal tel qu’on connaît aujourd’hui. En termes de documents conservés, on peut y retrouver toutes sortes d’images et de textes qui permettent de remémorer l’œuvre dans son ensemble : photos, négatifs, lettres correspondances, textes théoriques, manifestes, catalogue d’exposition, etc.

L’appropriation des archives se manifeste non seulement dans le discours artistique mais aussi dans sa structure. Réinventer le lieu d’archivage nous permet-il de donner de nouvelles fonctions aux archives? Afin d’élaborer ces questionnements, on va interroger dans la partie suivante l’installation de l’exposition Nouvelles histoires des Fantômes - le fruit d’une collaboration entre le philosophe Georges Didi-Huberman et l’artiste Arno Gisinger. L’exposition s’est déroulée en 2014 au Palais de Tokyo à Paris. Elle est d’abord un prolongement des pensées de l’historien de l’art Aby Warburg dans son œuvre inachevée l’Atlas Mnémosyne. Créée entre 1921 et 1929, Warburg rassemblait des reproductions d’œuvres qui sont très lointaines dans le temps, le style ou la technique. Son intention était de chercher à dévoiler des images survivantes de la pathosformel, c’est-à-dire, des rebondissements du passé vers le présent par la transmission inconsciente des formes et des gestes entre l’Antiquité et la Renaissance

Il y a t’il un lien entre le travail de Warburg et l’archivage ? Il faut savoir qu’au début du XXe siècle, l’arrivée des bobines de film plastique permet une reproduction rapide des images. Par la photographie, l’historien s’engage dans une démarche de dématérialisation des œuvres - entre la peinture et la sculpture, entre le détail microscopique et l’ensemble géant. Sans cette première étape cruciale, le travail de composition, de classement et d’analyse d’un corpus d’images aussi gigantesque et hétérogène seront quasi impossible. Puis, il faut mentionner aussi le travail d’exposition de Warburg. Exposées au sein de la bibliothèque de K.B.W (fig.07), les planches de Warburg sont accrochées sur la surface incurvée des étagères. Cela nous rappelle la forme elliptique de l’orbite planétaire - découverte par Johannes Kepler en 1605 - un symbole de la spontanéité du cosmos pendant la Renaissance et selon le chercheur Daniel Becker :

« [...] un exemple de la pensée dialectique de Warburg : Entre le monde antique et le présent, entre rituel et culture, entre mythes et rationalité, son processus de pensée se déplace comme les ellipses entre leurs deux points focaux. Ses espaces conceptuels proviennent de la tension des deux pôles. »19

Ce dispositif de monstration lui permet de toucher des lecteurs qui se rendent à la bibliothèque. Il démontre ainsi le désir préalable de Warburg de partager ses connaissances. Dans ce sens, en 2012, Roland Recht a transformé le travail de Warburg dans un ouvrage relié, une véritable œuvre à œuvre. En ajoutant un schéma informatif qui accompagne chaque planche, Recht s’ouvre la possibilité d’accéder 19D. BECKER, « Atlas or oracle? | ZKM », ZKM Magazine, 9 janvier 2017 (en ligne : https://zkm.de/en/magazine/ [node:blog-post-date:value:custom:Y]/[node:blog-post-date:value:custom:m]/atlas-or-oracle ; consulté le 05 décembre 2020)

Ancienne exposition des planches de l’Atlas Mnémosyne à K.B.W (Bibliothèque d’études culturelles de Warburg) Fond de l’Institut Warburg

Vue de l’exposition « Nouvelles Histoires de fantômes » de Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger

2014.

20cf. L’entretien de Franck Yeznikian, Histoires de Fantômes pour Grandes Personnes-G. Didi-Huberman avec Marie Richeux, 2013, 28:42 (en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=j_Ge7hn9lyA&ab_channel=FranckYeznikian ; consulté le 10 février 2021)

21S. MARGEL, Les archives fantômes : Recherches anthropologiques sur les institutions de la culture, Fécamp, Nouvelles Éditions Lignes, 2013 22cf. Y. Gianikian et A. R. Lucchi, Notre caméra analytique: Mise en catalogue des images et objets, 1er édition, Paris, Post Éditions, 2015

aux sources des images parallèlement à la consultation des planches. Didi-Huberman et Gisinger, eux aussi, ont réussi à prolonger les pensées de Warburg dans l’espace contemporain. D’abord, on retrouve dans l’installation numérique de l’exposition (fig.08) ce symbole planétaire, cette même forme incurvée par le biais d’une projection. L’espace physique de l’exposition devient encore plus malléable avec la possibilité de projeter des images sur toutes les surfaces - une revisite du dispositif des toiles noires tendues de Warburg à l’ère numérique. Les spectateurs sont alors invités à déambuler au-dessus et entre les images, en même temps que leur esprit se divague dans le monde visuel. Or, le choix artistique de Gisinger d’intervenir sur une surface de plus de 125 mètres linéaires20 amplifie encore plus l’univers warburgien. Sans oublier, les images aussi se métamorphosent. On retrouve dans ce nouvel espace muséal une sélection d’extraits de films et de motifs picturaux qui encerclaient sur les côtés des photographies réalisées par Gisinger.

Dans les parties précédentes, on a vu une transformation du discours et du lieu d’archivage par les non-archivistes. Ces métamorphoses ne résultent-elles pas d’une participation des nouveaux acteurs de l’archivage contemporain ?

« Qui décide de prendre l’archive pour témoin, de quelle manière et à quelles conditions ? Qui peut se donner le pouvoir d’une telle métamorphose du pouvoir, qui peut l’assumer, sans devoir aussitôt répondre d’une nouvelle configuration de l’histoire, des liens entre l’histoire et la mémoire, l’histoire, la mémoire et l’événement ? »21

Ci-dessus, Serge Margel suggère l’implication de ceux qui travaillent avec les archives dans l’écriture de l’histoire. Parallèlement, selon lui, les archives s’ouvrent à de nouvelles pratiques d’écriture, notamment l’image et du son. On abordera Notre caméra analytique22 de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi. Leur pratique cinématographique nous permettra d’éclaircir les propos de Margel. La particularité dans le travail de Gianikian et Ricci Lucchi se trouve dans leurs matières premières : des images d’archives, des bobines de films détériorés, oubliés entre les guerres du XXe qu’ils qualifient des found footages. Ainsi, ils entament un débat éthique sur l’usage des archives dans le documentaire : faut-il continuer à chercher ce qui est déjà perdu ou faut-il plutôt exploiter ce qui y est encore ? Non-conformiste, le duo refuse de mettre en spectacle des images trouvées de manière commerciale, c’est-à-dire qu’ils n’entament aucun travaux de restauration ou d’augmentation (par exempe : la colorisation, la mise en format 16 : 9, le scénarisation) qui risquent de trahir l’histoire d’image elle-même.

À la place, un peu à la manière de Godard23, le duo développe la caméra analytique (fig.09), un outil qui permet d’observer minutieusement les images retrouvés, photogramme par photogramme, afin d’exploiter le pouvoir ontologique de l’image. Le terme ontologie en philosophie consiste à étudier l’être indépendamment de ses déterminants particuliers. À savoir, l’ontologie de l’image, chez Godard, surgit lorsque le cinéaste extrait les images de leur contexte narratif pour en faire ses propres montages. Ainsi, Godard redonne de la visibilité à certaines images, et évoque de nouvelles associations d’idées avec d’autres. Dans le cas de la caméra analytique, le montage de Gianikian et Lucchi inclut des manques et des tâches, des griffures et des coutures représentés sur les bobines (fig.10). En parallèle, il faut mentionner un montage très riche derrière ces images récupérées. Dans Su tutte le vette è pace24 (1999), par exemple, on retrouve des jeux de ralentissement, des changements de cadrages qui attirent le regard sur un corps ou un visage en particulier.

23cf. V. Jacques, « Godard et son langage », La Vie des idées, La Vie des idées, 9 juillet 2015 (en ligne : https://laviedesidees.fr/Godard-et-son-langage.html ; consulté le 11 février 2021)

24Su tutte le vette è pace (1999) est un film documentaire au sujet du Front alpin, durant les batailles menées par l’armée royale italienne et ses alliés contre l’armée de l’Autriche-Hongrie dans les Alpes entre 1915-1918. Les matières premières sont originaires des archives de Luca Comerio, pionnier du documentaire de guerre.

Enfin, on voit surgir l’enjeux de la narration dans l’appropriation des archives. Les deux cinéastes surnommé « empêcheur de l’oublie » ont fait dialoguer le passéprésent et cherché les sens cachés dans les archives. Ils ont apporté aussi un nouveau discours historique, un regard non-historien en redonnant de la visibilité aux images oubliés, destinés à disparaître. Pour aller plus loin dans l’idée d’un engagement éthique dans notre société de l’information, Stéphane Vial dans son ouvrage L’être et l’écran, introduit la notion de responsabilité :

« Dans ces conditions, celles et ceux qui ont la charge de concevoir ces appareils doivent être considérés comme philosophiquement responsables de l’expérience, c’est-à-dire de tout ce qui s’offre à être perçu, vécu, éprouvé. Aussi, l’ontophanie numérique n’est pas seulement une phénoménologie nouvelle : elle engage une phénoménologie créative, qui résulte d’un processus de fabrication. »25

D’une part, il demande aux acteurs du numérique d’être responsable de l’expérience qu’ils conçoivent. D’autre part, il souligne une propriété qui engage de la créativité et de la fabrication : l’ontophanie. Ce terme philosophique, dont l’étymologie convoque la dimension de l’être (ontos) et de l’apparaître (phaïnô), s’agit d’interroger la technicité du processus de la manifestation. Et, l’ontophanie numérique questionne la manière dont les êtres et les choses nous apparaissent à travers les écrans, autrement dit, comment les écrans modifient notre perception du monde. L’ontophanie numérique peut-elle être le mot d’ordre dans notre approche narrative aux archives ?

02. La narration est-elle une manière

Le geste d’archiver est-il différent de raconter une histoire ? Mutatis mutandis, on tentera de rapprocher les deux notions : l’archivage et la narration à travers leurs pratiques. On analysera le mouvement microhistoria (micro-histoire) introduit en Italie à la fin des années 70. En effet, cette pratique de la narration évoquent de nombreuses ressemblances à l’archivage. Notamment, elle s’intéresse au récit historique qui oscillent entre la mémoire collective (le majeur) et l’expérience personnelle (le mineur). En France, la micro-histoire est devenue un courant historiographique majeur à la fin des années 1980. Paul-André Rosental résume le contexte de l’époque :

« Les certitudes de la nouvelle histoire, dominante depuis deux décennies, étaient alors remises en cause [...] À l’heure de l’effondrement des grandes idéologies, la micro-histoire se fondait sur un principe de curiosité et de fraîcheur face au monde [...] elle proposait une mise en scène nouvelle du scénario historique, à la fois déconcertante et complice.»26

En effet, le mouvement micro-histoire est né d’un besoin de rupture, de changement de l’ordre curiosité et de fraîcheur face au monde. Cependant, quelles étaient les idéologies qui précédaient la micro-histoire ? Quelles nouveautés les historiens peuvent-ils apporter à l’écriture du passé ? En pratique, la micro-histoire peut être constituée par des récits de nature diverses comme des autobiographies, des lettres, des journaux, etc. Elles racontent aussi bien des souvenirs intimes que

des événements relevant de traces substantielles et d’indices. Or, cette démarche de collection et de sélection de la micro-histoire ne nous rappelle-t-elle pas celui de l’archivage ?

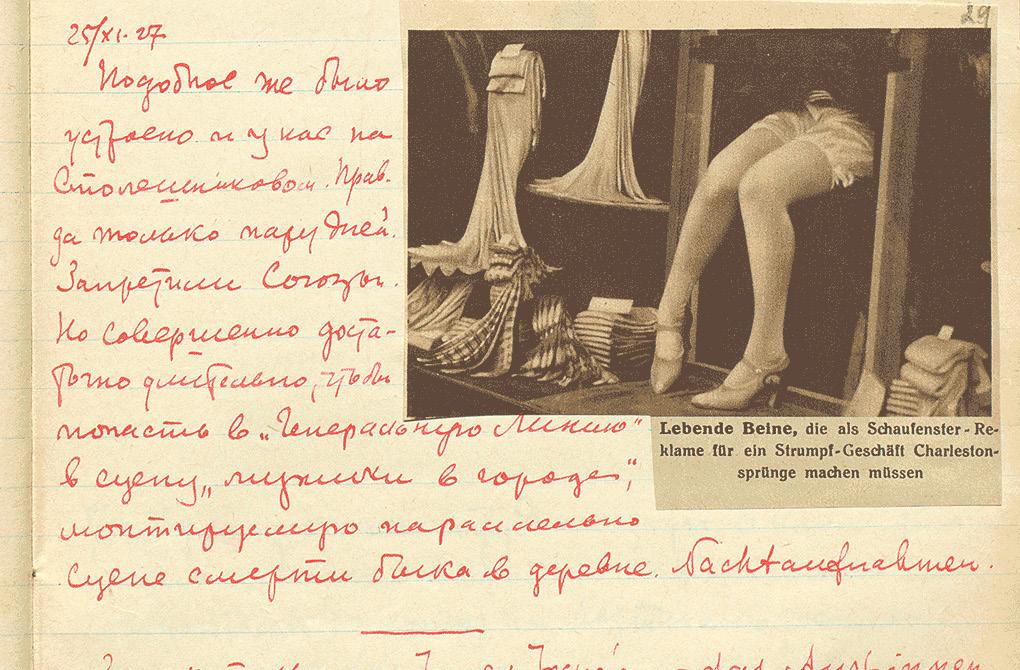

En outre, avant même l’apparition du terme microhistoria et sa vulgarisation par les historiens en Italie, dès la fin des années 1920, Sergueï Eisenstein, réalisateur et théoricien Russe, dans son journal pour le projet d’adaptation cinématique du Capital de Karl Marx (fig.11) semble déjà utiliser ce méthode de récolte dans la vie quotidien les données de l’oeuvre. On peut y observer une sédimentation d’images, de citations, de coupures de journaux et des légendes rédigées par lui-même : un rapprochement invraisemblable des éléments qu’il appelle « collants ». L’intention du réalisateur Eisenstein ressemble-t-il à celle des micro-historiens ? Suite à sa conférence à l’université Sorbonne en 1930, ces mots ont été rédigé dans la revue Documents :

« Un but : rendre concret. Rendre concret quoi ? [...] Rendre concrètes, tangibles, claires comme le jour les théories les plus abstraites, les conclusions mêmes des raisonnements et des conjectures les moins accessibles au profane. »27

27R.DESNOS, “La ligne générale”, Documents, 1930.

FIG.11. Extrait du journal de Sergueï Eisenstein Archives d’État de la littérature et de l’art en Russie (RGALI),1928

28Historien et chercheur, Philippe Artières travaille sur l’histoire contemporaine de l’écriture. Notamment, à partir d’un corpus d’archives inattendues comme des autobiographies de prisonniers, des archives d’une entreprise de néon, des affiches de l’atelier populaire des BeauxArts de Paris, les billets des anarchistes, il cherche une nouvelle forme d’écriture non littéraire de l’histoire pour sa thèse doctorat.

29Bureau des archives populaires du Centre PompidouParole à Philippe Artières, sur le site de Centre Pompidou (https://www. centrepompidou.fr)

Pour terminer, le rapprochement des archives et des récits historiques ne se fait pas qu’en théorie. Au contraire, en 2017, l’historien Philippe Artières a réalisé un projet d’archivage aussi ambivalent qu’ambitieux : Le Bureau des archives populaires au Centre Pompidou. C’était à l’occasion du 40ème anniversaire du Centre, Philippe Artières était l’invité d’honneur. Dans l’intention, le service de la Parole du Centre Pompidou voulait instaurer la présence régulière d’une figure intellectuelle de la sphère des sciences humaines dans ses locaux, afin d’y réintroduire les débats de la société. Ensemble, un historien et une institution culturelle ont construit le projet d’archivage sensible en recueillant des paroles, des souvenirs et parfois même des documents personnels des visiteurs. Pour éclairer le terme « sensible », Artières explique lors de son interview avec Jean-Max Colard :

« J’entends par archives populaires, non pas les traces des visiteurs ou usagers depuis 1977, mais l’ensemble des impressions présentes qui habitent chacun dans la relation qu’il a au Centre Pompidou. J’espère faire émerger un portrait en creux, composé des fragments de chacun dans la relation intime qu’il entretient avec ce lieu. »28

À première vue (fig.12), le Bureau est une véritable performance d’art, une installation théâtrale avec Philippe Artières revêtue d’une blouse grise, installé derrière son bureau en carton à l’intérieur du Centre, répétant au passage des visiteurs : « Confiez-moi l’un de vos souvenirs du Centre Pompidou ! ». Cette installation est le fruit de ses observations lors du repérage des lieux. Artières relève deux types d’archivage au sein de la géographie archivistique du Centre Pompidou. D’un côté, se trouve des archives à l’accès restreint, dont la consultation exige des autorisations :

«[...] un service des archives regroupant l’ensemble des traces de l’activité des agents de cet établissement, avant leur versement aux Archives nationales. Y était conservé aussi bien les rapports de la sécurité après un incident que les archives des différentes présidences ou de l’ensemble des services.»30

30- P. ARTIÈRES, Le Bureau des archives populaires, 1er édition, Paris, Manuella Éditions, 2019, p.36-37

Philippe Artières au Bureau des archives populaire publié sur le blog des bénévoles Art Session, le 26 juin 2017

De l’autre côté, se trouve une autre forme de conservation plus restreinte, qui s’oppose complètement au fonctionnement du premier : « comme une salle de trésor : la Bibliothèque Kandinsky [...] sans mur et sans porte où l’on pratique une politique de désherbage régulière »31. En effet, ces derniers sont des archives de création. Ses collections s’enrichissent particulièrement à partir des dons des artistes qui ont exposé leurs œuvres au Centre Pompidou et surtout, au musée Art moderne. Artières évoque le fonctionnement de la bibliothèque par l’image d’une « désherbage régulière ». À ce propos, il faut comprendre que des sélections rigoureuses sont en jeu afin d’éliminer les mauvaises herbes. Cette politique de la bibliothèque Kandinsky ne nous rappelle pas le discours dominant évoqué lors de l’analyse du galerie Foksal ?

C’est pourquoi, malgré les lieux d’archivage existants au Centre, Artières constate qu’il ne peut pas y conserver les archives sensibles et populaires. Il lui fallait imaginer un autre dispositif pour recueillir les mémoires vives. Pour cela, Artières prenait recours aux textes de Michel Foucault sur l’hétérotopie32, Des espaces autres, qu’il cite dans son rapport du projet :

«[...] les hétérotopies ont, par rapport à l’espace restant, une fonction. Celleci se déploie entre deux pôles extrêmes. Ou bien elles ont pour rôle de créer un espace d’illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l’espace réel [...] ou bien, au contraire, créent un autre espace aussi bien arrangé que le nôtre, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé, brouillon.»33

En effet, la structure d’ensemble du Centre Pompidou - avec son forum, ses géants plateaux superposés, sa propre salle de cinéma, sa bibliothèque, son musée, sa cafétéria - ressemble parfaitement à ces espaces autres de Michel Foucault. Cependant, à quoi ressemble la tentative d’archivage d’une hétérotopie34 de Philippe Artières ? Quelle était son approche archivistique face à la complexité culturelle du Centre Pompidou ? Examinons un peu plus près le dispositif d’Artières (fig.13 et fig.14). Comme évoqué plus haut, l’installation se compose d’un bureau très économique en matière pauvre (le carton) donc qu’on ne tente même pas de cacher; un agent ordinaire, anonyme, vêtue d’une blouse grise un peu rigide. Sur ce bureau modeste, quelques papiers, un stylo et un micro pour enregistrer. De cet agencement, on aperçoit tout de suite un décalage entre Le bureau des archives populaire et le prestige du Centre Pompidou. Surtout, l’installation déjoue l’autorité qu’on prête souvent aux bureaux et aux agents.

L’ensemble de l’installation est rythmé par l’identité visuelle impactant Bureau

31P. ARTIÈRES, Le Bureau des archives populaires, 1er édition, Paris, Manuella Éditions, 2019, p.36-37

34ibid., titre du premier chapitre de l’ouvrage

32Hétérotopie : terme introduit par Michel Foucault. Un hétérotopie s’agit d’une localisation physique de l’utopie. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l’imaginaire, comme un théâtre.

33M.FOUCAULT, Des espaces autres,1967

35cf. J. Lavrador, « Beaubourg : le petit théâtre des archives de Philippe Artières 36J.-C. GUÉDON, « Google : une mémoire en trompe-l’oeil », Intermédialités, n o 18, 7 mai 2012, p. 121-13

37É. MÉCHOULAN, « Des archives à l’archive », Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, n o 18, 2011, p. 9

archives POP réalisé par Susanna Shannon. On retrouve le logotype partout : sur les côtés du bureau en carton, sur la blouse d’archiviste, sur les papiers de présentation du projet, etc. Réalisé à partir d’un jeu typographique simple et efficace, imitant l’effet d’un pochoir, le titre du projet est écrit en creux sur des aplats monochromes. Le dernier mot qui permet de caractériser le projet entier - pop dans populaire - est mis en valeur par des grands motifs ronds qui rappellent, à son tour, les motifs des processus d’impression issus de la culture populaire des années 60. De sa conception, son apparence peu officielle et décontractée, le Bureau des archives populaire a réussi à installer une atmosphère légère et favorable aux échanges. Ainsi, dans ce petit théâtre bien construit, Artières va jouer le rôle du archiviste pendant un an, en respectant les étapes d’archivage : déposition, inventaire et restitution35. De plus, à travers chaque interaction avec des visiteurs durant la performance, Artières crée parallèlement une narration. Son récit met en lumière des processus de l’archivage et témoigne le travail d’un archiviste qui prend soin des souvenirs, des fragments de l’ordre de la micro-histoires. Il valorise ainsi le travail d’archivage et rend visibles ceux qui étaient souvent passés inaperçus dans des établissements culturels. Son intention rejoint les propos de Jean-Claude Guédon sur la mémoire collective ou méta-mémoire dans son article sur l’archivage numérique : « un récit stabilisé qui constitue des souvenirs individuels classées par l’écriture et préservé par des institutions. »36

Pour résumer, Philippe Artières semble avoir construit une nouvelle hétérotopie dans l’hétérotopie, afin d’y recueillir les liens personnels, l’intimité que chacun entretient avec le Centre Pompidou. De son rapprochement du domaine archivistique et celui du récit, l’historien a donné naissance à une nouvelle forme d’archivage, adaptée aux paroles. Enfin, quittant la sphère du micro-histoire, dans le courant archivistique contemporain, Mechoulan affirme l’importance des éléments mineurs et inattendu :

« Plutôt que d’en escamoter ou d’en amoindrir le principe, il faut partir de ces lieux aporétiques en lesquels convergent la décision et l’involontaire, l’institutionnel et l’organique, la fin et le commencement, le discontinu et le continu, l’événement et le système, l’a priori et l’histoire, le savoir et l’action, la pensée et le pouvoir, l’oubli et la mémoire. C’est sans doute ce qui fait justement du geste d’archiver une des plus fascinantes activités des êtres humains. »37

Dans la partie précédente, on a vu des ressemblances dans le geste d’archiver et celui de raconter une histoire. Une approche narrative des archives sera donc envisageable. Cependant, quelles sont les caractéristiques de l’archivage qui favorisent la narration ? Dans sa thèse Archives et émotions, Anne Klein affirme la puissance émotionnelle présente dans les archives. Selon elle, il existe des propriétés du document qui suscite de l’émotion (l’authenticité, la dimension matérielle et les traces du passage du temps) mais aussi les conditions de l’utilisation qui favorisent l’émergence et la prédominance de l’émotion

Quelles sont les natures du document archivé ? Aujourd’hui, on trouve dans les archives des éléments textuels, visuels et sonores. Chacun de ces éléments participe au récit de manière différente. Si les éléments textuels semblent plus proches du récit traditionnel, il faut se demander quelle place ils laissent à la création. Le défi pour la narration serait-il alors dans la visualisation du texte ? Quant aux éléments sonores et visuels qui possèdent déjà un grand pouvoir ontologique, le travail se trouve t’il dans la composition ou dans leur mise en relation ? Enfin, tout aussi important, quel rôle devrait-on accorder à l’imagination dans l’archivage ? Ne risque-ton pas une falsification de l’histoire ? Si oui, à quel but ?

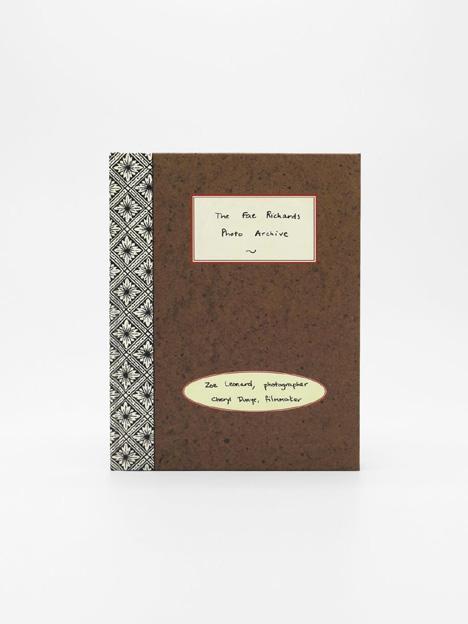

Pour donner un exemple, The Fae Richards Photo Archive (fig.15) est une œuvre du photographe américain Zoe Leonard. Sortie de l’imagination, cette œuvre raconte la vie de Fae Richards entre 1908 et 1973. À partir des photos et un journal fictif, Leonard dévoile comment la carrière d’une actrice noire et lesbienne durant les années 30 serait perturbée et détruite par le racisme à cause de sa résistance aux stéréotypes. Dans l’imitation des gestes d’archivage, Zoe Leonard a réalisé une collection de 78 impressions de gélatine, quatre tirages chromogènes et un carnet (fig.15 et 16) de sept pages dactylographiées pour construire l’existence fantomale de l’actrice Fae Richards. Parmi les photos exposées, deux thèmes principaux construisent l’identité du protagoniste. D’un côté, ce sont des photos de plateaux, des portraits de presse dans lesquelles la femme est bien habillé et posé sous une lumière artificiel. De l’autre, les images intimes de la vie quotidienne et de son enfance dans lesquelles on voit apparaître d’autres personnages de l’histoire. Au contraire des grands tirages professionnels, le quotidien du personnage prend forme des clichés photomatons et polaroïdes, ou encore des tirages en très petits formats. Sans doute, l’image photographiée remplit déjà assez bien son rôle de témoin.

Mais, c’est bien la diversité des formats et la qualité hétérogène des papiers photos qui augmentent profondément le réel du récit. Concrètement, en contraste avec des grands tirages professionnels, des petits clichés jaunâtres témoignent du temps passé, de l’enfance qui précède la carrière de l’actrice.Sans oublier, le travail d’archivage est complété par un album photo avec des légendes dactylographiées. Kristen Lubben, curateur de la Fondation Magnum, décrit le contenu de l’album :

Dans le travail de Zoe Leonard, la valeur testimoniale des archives vient compléter le discours de l’artiste dans l’espace imaginaire de la narration. Elle s’ajoute de l’intrigue à l’histoire et donne envie d’y écouter. En effet, The Fae Richards Photo Archive lutte pour la vie des femmes noires et des histoires qui ont sûrement existé, mais qui n’ont jamais été documentées. De ce point, le projet est exemplaire d’un usage éthique de l’archivage. Enfin, le goût de l’archive n’est pas limité à une simple exploitation des archives existantes. Il se manifeste également dans la création des archives avec des intentions narratives précises, ou encore une falsification justifiée comme dans l’œuvre de Zoe Leonard. 37Citation traduit de l’anglais. cf. « Kristen Lubben on The Fae Richards Photo Archive », sur Aperture, 14 juillet 2016 (en ligne : https://aperture.org/editorial/kris - ten-lubben-zoe-leonard-cheryl-dunye-fae-richards-photo-archive/ ; consulté le 17 février 2021)

« Ce livre joue avec les faits et la fiction, l’artifice et l’authenticité. Il renvoie à la forme d’un carnet retrouvé, avec une étiquette manuscrite, une couverture en carton, un autographe de Fae Richards sur le premier page, des photographies vieillies et en détresse, et des légendes dactylographiées sur une vieille machine à écrire. »38

FIG.15. L’album photo LÉONARD Zoé, The Fae Richards Photo Archive, 1993-1996.

FIG.16. Les impressions gélatines LÉONARD Zoé, The Fae Richards Photo Archive, 1993-1996.

Quelles sont les conditions pour une narration ? Les médias et les nouvelles technologies ont-ils changé profondément notre manière de construire un récit ? S’ouvrent t-il à de nouvelles possibilités narratives des archives ? Par la suite, on va étudier le concept Der Erzähl (ce qui raconte) de Walter Benjamin et l’œuvre numérique You, the world and I de Jon Rafman. Décalées dans le temps, ces deux œuvres nous permettront de questionner les enjeux de la narration et notamment son rapport avec la mémoire et la révolution technique.

Il paraît important de décortiquer les contextes sociaux et techniques dans lesquels évolue la narration. Walter Benjamin était philosophe, historien de l’art et traducteur de nationalité allemande. En 1936, son essai « Le conteur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov »39 nous invite à étudier le récit à travers la figure du conteur ou Der Erzähl (ce qui raconte). Il commence par distinguer trois formes de communication : le roman, l’information et le récit. Selon lui, le roman, qui est relié au livre, s’éloigne peu à peu de la narration car : « Écrire un roman, c’est faire ressortir par tous les moyens ce qu’il y a d’incommensurable dans la vie. [...] le roman révèle la profonde aboulie du vivant. »40 Quant à l’information, celle-ci est nettement opposée à la narration : « [...] l’information fournissant à nos préoccupations immédiates un point de repère, qui trouve le plus grand nombre d’auditeurs.[...] C’est par là qu’elle se révèle incompatible avec l’esprit même de la narration. »41 De son époque, Benjamin observe les mutations de la communication à l’arrivée des nouvelles technologies et médias. C’était l’information qui a emporté l’intérêt général grâce à son approche directe et rapide à la réalité. Parallèlement, il nous alerte sur la perte de la narration car la vie moderne trop intense et bruyante ne laisse guère la place à l’ennui. Alors que celui-ci est une première condition pour la narration : « L’ennui est l’oiseau de rêve qui couve l’œuf de l’expérience. [...] Plus l’auditeur est oublieux de lui-même, plus ce qu’il entend s’imprime profondément en lui. »42

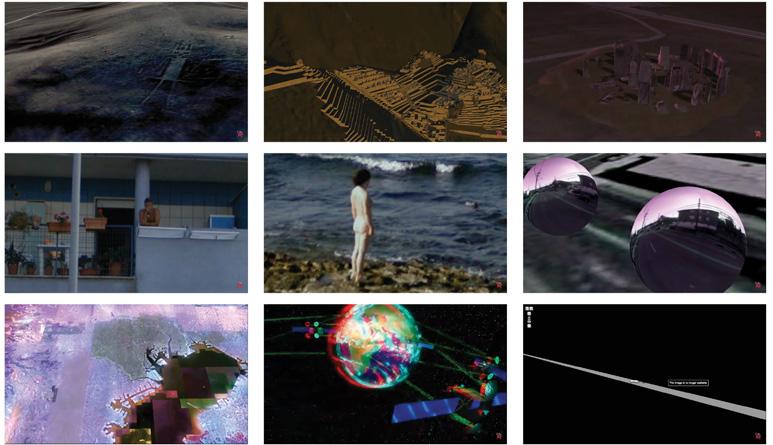

Du côté de Jon Rafman, l’artiste s’intéresse à l’impact de la technologie sur la conscience dans sa démarche artistique. D’une part, il célèbre et embrasse la culture numérique en admirant la vastitude et les merveilles des mondes virtuels. D’autre part, il met l’accent sur une forme de mélancolie qui s’installe dans les interactions sociales à l’ère des médias, à l’aliénation de soi. Dans le cas de You, the world and I, Rafman a voulu retranscrire la célèbre histoire d’amour de la mythologie grecque, celle d’Eurydice et d’Orphée à l’ère numérique par un jeu d’images et de sons. Son œuvre est fortement influencée par la figure du flâneur baudelairien. Le flâneur est un concept introduit pour la première fois en 1863, dans Le peintre de la vie moderne : de son appréhension de la ville de Paris, le flâneur baudelairien constitue des tableaux de ville en mouvement, submergés par le flux des circulations et des sensations vives. En 1974, le flâneur est ré-exploité par Georges Perec dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Sur la place de Saint-Sulpice, pendant trois jours consécutifs et à différents moments de la journée, Perec prend note de tout ce qu’il voit pour en faire une liste représentant la vie quotidienne, sa monotonie, mais aussi ses variations (du temps, de la lumière et du vivant). L’écrivain exploite ici l’idée d’observation et de saisie de la ville. Enfin, en adoptant cette posture du flâneur devant les flux d’images virtuelles, Jon Rafman réinvente nos expérienc -

39Publié dans Œuvres III, Gallimard, Paris, 2000, pp. 114-151

40« Le Narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov (première partie), par Walter Benjamin. », sur Dormira jamais, 22 mai 2011 (en ligne : http://dormirajamais.org/narrateur/ ; consulté le 21 février 2021) 41ibid. 42ibid.

es. Il relève ainsi un certain enjeu du flâneur et de l’épuisement à l’ère numérique. Pour raconter la surabondance étouffante des archives numériques, faut-il adopter la posture du flâneur ? Par la suite, on étudiera les enjeux du narrateur.

Tout d’abord, Benjamin relie la figure du narrateur à une fonction, une sagesse qui manifeste à travers la narration. La sagesse vient des expériences acquises lors d’un voyage (le narrateur voyageur) ou, lors d’un long séjour dans un même endroit (le conteur sédentaire). Dans l’œuvre de Rafman, le narrateur est présent à travers une voix-off qui accompagne les spectateurs au long du récit. Cela nous renvoie à la forme primitive de la narration : l’oral. En effet, le narrateur en quête de narration s’engage dans des interactions sociales et des échanges de connaissances. Benjamin l’explique dans son essai : « Ce que le narrateur raconte, il le tient de l’expérience, de la sienne propre ou de l’expérience communiquée. Et à son tour il en fait l’expérience de ceux qui écoutent son histoire. » Faute de réponse du spectateur, la voix-off dans le récit de Jon Rafman résonne comme des pensées intimes du protagoniste face aux souvenirs : d’un rythme lent, des intonations claires et amplifiées, d’une voix parfois émue ou hésitante, etc. Sans doute, cette voix-off d’une qualité comique professionnelle, évoque bien de l’émotion et de l’intimité du récit.

Ensuite, la sagesse, selon Benjamin, est nécessaire pour mettre en abyme le récit. L’expression « mise en abyme » remonte jusqu’à André Gide en 1893 dans son Journal: « J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre [...]» La mise en abyme est alors un procédé de représentation d’une œuvre dans une œuvre similaire, par exemple un film dans un film, ou encore une image dans une image. Dans la narration, cela consiste à créer des énigmes qui vont élargir la portée du récit original. Selon Benjamin, « la raison en est que nul événement ne nous atteint que tout imprégné déjà d’explications.» et que le rôle du narrateur est de raconter « l’extraordinaire, le merveilleux [...] avec la plus grande précision », mais il « n’impose pas au lecteur l’enchaînement psychologique des événements.» Enfin, les mots d’ordre d’une narration semblent être la liberté d’interprétation.

Dans le cas de Jon Rafman, comme on avait évoqué plus haut, c’est une mise en abyme de la mythologie grecque au XXIe siècle. À l’origine, le mythe raconte l’histoire d’Orphée, fils de la muse d’éloquence et de la poésie, qui est descendu jusqu’en enfer pour retrouver sa bien-aimée; cependant, Orphée a rompu sa promesse avec Hadès de ne pas se retourner avant l’arrivée au pays des vivants; et ainsi, il a perdu son Eurydice à jamais. Le mythe d’Orphée et d’Eurydice - symbole de l’amour sacri-

fié - est très exploité dans l’histoire de la peinture. Cependant, les tableaux réalisés ne représentent pas souvent une mise en abyme de l’histoire originale. En refusant de réaliser qu’une simple illustration du mythe, Nicolas Poussin, peintre classique du XVIIe siècle tente de prolonger l’histoire avec son tableau Un paysage avec d’Orphée et d’Eurydice. (fig.17)

Au premier coup d’œil, le tableau semble raconter un temps qui précède le drame tel qu’on le connaît déjà bien. La lumière dorée et la nature dégagent une ambiance paisible. Cependant, regardons minutieusement, et des éléments perturbateurs remontent au premier plan : Eurydice placé au centre du tableau et à l’écart de tout, la distraction d’Orphée par sa propre musique, l’absence de la communication à travers les regards des personnages, etc. Sans aller plus loin, tous ces signes éparpillés et cachés dans le tableau représentent une énigme du narrateur Poussin. La scène figée dans le temps permet une liberté d’interprétation à tous ceux qui regardent son tableau.

Un dernier point important sur le narrateur, Benjamin souligne la nécessité de laisser sa trace digitale dans le récit : « Elle (la narration) assimile la chose à la vie même de celui qui la raconte pour la puiser de nouveau en lui. Ainsi adhère à la narration la trace du narrateur comme au vase en terre cuite la trace de la main du potier.» Si dans le tableau de Poussin, cette trace est laissé dans l’image du Château-Gaillard à Les Andelys où Poussin est né, dans You, the world and I, Jon Rafman nous raconte le mythe d’Orphée et Eurydice du point de vue de sa propre histoire d’amour à l’ère numérique.

Le talisman du narrateur est un terme évoqué dans le récit Le mouchoir de la série Rastelli raconte de Walter Benjamin. L’ouvrage écrit entre 1928 et 1935 est un témoin pratique de son essai sur la narration. Parmi les personnages principaux, le capitaine O, possède une vieille pipe qu’il tenait de son grand-père, « la pipe qu’il débourrait avant de commencer et après avoir fini, mais qu’il laissait tranquillement s’éteindre, si cela se trouvait, en cours de narration. » Cette pipe mais aussi la ceinture en cuir, le bateau, le mouchoir, etc. sont des objets auxquels Benjamin accorde une grande attention car ce sont des objets porteurs de la narration.

L’idée d’un « objet » est intéressante car il évoque un usage de choses à la fois physiques et psychiques. Ne serait-il pas une forme de fétichisme qui soit avantageux à la narration ? Puis, la notion du temps est aussi très présente dans les ar-

guments de Benjamin : «[...] s’il n’y a plus de bonnes histoires à écouter, c’est aussi que les choses ne durent plus de la bonne manière.» Si on revient brièvement dans le domaine archivistique, on retrouve un paradoxe du temps de l’expérience. De nos jours, il paraît logique qu’avec la surabondance des documents à consulter, le temps de nos expériences au sein des archives serait aussi conséquent. Au contraire, avec l’invention des moteurs de recherches, le temps consacré aux archives est réduit au maximum et par conséquent, les potentielles expériences narratives. Alors, on ne peut nier la praticité des moteurs de recherches à titre informatif, mais il faudrait une autre approche afin d’enrichir nos expériences des archives.

Quel est le talisman du narrateur Jon Rafman ? Tout d’abord, on reconnaît assez rapidement deux types d’images dans You, the world and I (fig.16) : des captures de Google Street View (9-Eyes) et des paysages 3D. Plus précisément, ces paysages 3D représentent des monuments historiques très connus comme l’ancienne cité Machu Picchu, la pyramide de Gizeh, le Stonehenge, etc. Quant aux captures de Google Street View, on retrouve des images anodines d’une ville italienne au bord de mer et, sans oublier, quelques silhouettes anonymes, floutées par la politique de l’entreprise. Ces images ont un point en commun : leur grande résolution qui renvoie à leur nature numérique. Composée de millions de pixels, plus la résolution de l’image est élevée, plus on a la possibilité de zoomer dans les détails, et de balader à l’intérieur de l’image. Jon Rafman exploite cette dimension de l’image pour son récit.

You, the world and I est une invitation à voyager dans ces espaces virtuels à la fois familiers et étrangers de notre Terre. Les images sont fixes, mais le spectateur se balade (survole presque) à gauche, à droite, de loin puis de près. C’est aussi un voyage dans les pensées le plus intime. À partir de cette matière brute et impersonnelle des images récupérées, Jon Rafman a façonné des modes d’apparition / disparition de l’image sur l’écran et des changements de lumières pour attirer notre attention. Il a su comparer le hic et nunc des images numériques (aussitôt apparus, aussitôt supprimés) avec le drame de la mort.

Afin de construire un récit des archives, il nous faudrait d’abord un plan. Bien qu’il n’y ait pas une seule recette pour tous les récits d’où l’intérêt de la narratologie (science de la narration), le schéma narratif semble être un bon point de départ.

Un schéma narratif classique se compose de 5 éléments qui séquencent le récit. La situation initiale met en route le récit et aide à la compréhension de celui-ci. L’élément déclencheur ou perturbateur rompt l’équilibre de l’histoire en confrontant avec la situation initiale. Les péripéties sont des chaînes d’événements provoqués par l’élément perturbateur et qui entraînent des actions engagées par les personnages pour atteindre leur but. Cet élément est généralement conclu par un climax où toute la tension des péripéties va exploser. Et enfin, le dénouement met un terme aux actions et conduit à la situation finale qui redevient stable.

À partir de cette base, un schéma narratif peut évoluer en fonction des intentions de l’auteur. Notamment, il existe des figures de style qui changent l’ordre d’apparition des éléments d’un récit, par exemple, l’analepse (un retour en arrière, ou un flashback en cinéma et bande dessinée) et prolepse (une anticipation des faits pour créer l’intrigue).

Cependant, un schéma narratif s’applique-t-il aussi bien à une narration écrite qu’à une narration visuelle ? Ici, on peut faire lien à différents outils qui permettent d’envisager et de structurer le déroulement visuel: une composition (pour les images fixes), un storyboard (pour les images animées), un chemin de fer (pour les éditions) et un zoning (pour les sites web). Au vu de ces nombreux outils, peut-on considérer que c’est ainsi que la narration s’adapte à la nature des images et des supports ?

Quelles sont les ressources narratives que l’on peut trouver au sein des archives ? Comment la narration est influencée voire déterminée par notre choix de matière narrative ? À l’ère numérique, on peut constater une grande tension entre la mémoire personnelle et la mémoire collective : l’un ne va pas sans l’autre, il n’est plus question de les traiter séparément dans la narration. Marie-Anne Chabin l’a résumé dès le premier chapitre de son ouvrage sur l’archivage contemporain :

« Les archives sont finalement une sécrétion humaine. Elles traduisent les qualités et les défauts des hommes, en l’occurrence la rigueur ou les incohérences, l’impatience ou la retenue, les bonnes et les mauvaises intentions, les lenteurs et les excès, les craintes et l’enthousiasme, les contradictions et les négligences, les échecs et les réussites.»43

En effet, derrière n’importe quelles archives, ce sont des individus faisant partie de la société. Lorsqu’on extrait et raconte des archives, on extrait et raconte des portraits d’individus, leurs rapports avec le monde et leurs problèmes sociaux, politiques, ethnographiques, etc. Ainsi, la mise en récit de ces portraits semble établir un lien ininterrompu entre l’archivage et le présent. De ce point de vue, Éric Rondepierre est un artiste exemplaire. Il travaille sur l’autobiographie et la fiction à partir des archives d’images cinématographiques et argentiques.

43M.-A. CHABIN, Je pense donc j’archive : L’archive dans la société de l’information, s. l., Editions L’Harmattan, 1999

44cf. site d’Eric Rondepierre (en ligne : http:// ericrondepierre.com/oeuvres.html ; consulté le 26 février 2021).

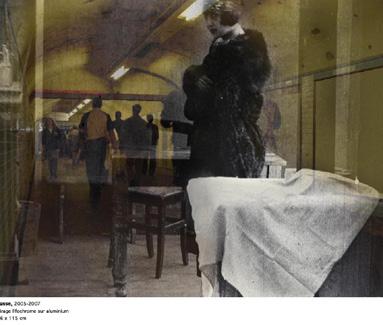

Éric Rondepierre44, né en 1950 à Orléans, est cinéaste, plasticien et comédien professionnel. À partir des années 90, il exploite les angles morts du dispositif cinématographique en y extractant des photogrammes de manière précise (par critère de composition, colorimétrie ou encore par sens d’humour) et ensuite, réalise des séries de tirages en grand format de ces photogrammes. En 2007, il expose une série d’images intitulée Parties communes (fig.19) au Galerie Léo Scheer. Les images utilisées par Rondepierre sont extraites de deux catégories d’archives différentes : celles des films muets du début du XXe siècle et celles d’une autre œuvre work in progress, Agendas. qui enregistre jour pour jour le quotidien de l’artiste. À partir de cette base, deux couches de temps cohabitent et donnent sens à un monde nouveau, à une autre réalité qui n’est pas tout à fait le passé, ni le présent. Comment l’artiste a procédé à la manipulation de ces images afin d’arriver à une narration ?

Dans ses compositions, on retrouve souvent au premier plan des personnages en noir et blanc extraits des archives de films muet, et en arrière, des scènes du quotidien de l’artiste (couloir du métro, un trottoir, une vestige, etc). D’une manière fantomatique, les personnages en noir et blanc interagissent avec l’environnement et d’autres personnages contemporains. Ce dialectique entre le passé et le présent établit une forme de continuité du récit à l’intérieur de chaque composition. Ainsi, Rondepierre met en valeur la différence des sources.

Extraits de la collection RONDEPIERRE Eric, Parties communes ,2007

Au contraire, dans les collages de Max Ernst entre 1919 et 1922 (fig.20), on retrouve une volonté de supprimer la trace des sources d’image récupérée qui sont, par ailleurs, très variés (des gravures populaires du dernier siècle, des vieux catalogues illustrés d’appareils scientifiques ou domestiques, des feuilletons, etc). Quelle était l’intention de Max Ernst qui pourrait justifier une telle volonté ? Si Rondepierre cherche à établir un lien entre la mémoire collective des films muets avec la réalité de son quotidien, Max Ernst s’éloigne du réel pour créer un monde théâtral insolite et menaçant des cauchemars.

De nos jours, les réseaux sociaux permettent à l’individu d’avoir son espace intime, privé au sein de l’espace public. En plus, ayant une très grande portée, ce média a sans doute un rôle essentiel dans la narration et la transmission des archives. Comment relie-t-on les archives et les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qu’on peut bien y raconter ? Les réseaux sociaux représentent-ils de nouveaux lieux pour l’archivage ?

En 2015, le Projet Madeleine45 par Clara Beaudoux a attiré une grande attention sur Twitter. En effet, à l’arrivée dans son nouvel appartement à Paris, cette journaliste de France Info retrouve des archives personnelles du précédent occupant de son appartement, enfermé et oublié dans une cave. N’ayant pas l’envie de jeter ces objets chargés de souvenir du dernier siècle, elle a lancé un inventaire de la cave et partage les photos en direct sur Twitter avec le hashtag #Madeleineproject (fig.21) : des valises remplies de photos, de diplôme, des lettres d’amour, des objets insolites, etc. d’une femme nommée Madeleine.

Pendant 4 saisons (entre 2015 et 2017), Clara Beaudoux va garder ce même dispositif narratif simple et efficace : une photo, une légende, un post. La continuité du récit est apportée par le fameux hashtag qui donne accès, à n’importe quel moment, à la totalité des posts du projet. Ce dispositif “léger” permet une grande flexibilité dans la narration-enquête du journaliste. Quant au choix du réseau Twitter où l’attention du public est très influencée par les tendances introduites dans les hashtags, Clara Beaudoux a réussi à attirer l’intérêt du public vers la mémoire personnelle. En outre, selon Beaudoux, l’histoire de Madeleine donne un aperçu sur la vie du XXe siècle à travers des sujets universels comme la guerre et l’amour. 44-

cf.C. BEAUDOUX, « Madeleine project », s. d. (en ligne : https://madeleineproject.fr/le-projet-4/ ; consulté le 14 décembre 2020)

Capture d’écran des archives du projet Madeleine, saison 01

en ligne : http://www.madeleineproject.fr/archives/saison1/

Captures d’écrans des stories de Eva Contenu en ligne : https://www.instagram.com/eva.stories

À l’inverse du démarche documentariste de Clara Beaudoux, @eva.stories est un récit imaginaire sur la vie quotidienne d’Eva, une jeune fille juive, durant l’Holocauste. La narration est faite entièrement à partir des “stories” sur Instagram, une forme d’enregistrement de vidéo instantanée avec un temps limité d’une minute. Ces vidéos d’une minute sont ensuite archivées en ordre chronologique par l’application. Pour un événement historique tragique, @eva.stories a pris le risque d’adopter un langage visuel très contemporain avec des filtres et des effets d’Instagram. Ainsi, ce récit veut s’adresser à une génération plus jeune, la génération connectée.

Enfin, à partir de ces deux exemples de récit sur Twitter et Instagram, on voit la possibilité d’un nouveau lieu contemporain pour l’archivage, cependant, l’usage des réseaux sociaux risque-t-il d’abolir le prestige des archives ?

De l’édition à l’écran, l’ère numérique nous offre une multitude de dispositifs pour raconter l’histoire des archives. Comment passe-t-on d’un support à l’autre ? Dans cette dernière partie, on va examiner le Projet Zeituhr 1938 de Frederick Baker.

Le réalisateur à double nationalité autriche-anglais, Frederick Baker (souvent appelé Fred Baker), est également archéologue et enseignant universitaire. Né en 1965, il a d’abord suivi des études d’anthropologie et d’archéologie à l’université de Cambridge, puis, poursuivi une carrière de recherche en humanités numériques et d’enseignement cinématographique. En 2007, Baker a publié des théories du genre “ambient film” dans son ouvrage The Art of Projectionism qui consiste à questionner le rapport entre le cinéma et les nouveaux médias afin de proposer une expérience globale du film.Pour le 80ème anniversaire de Anschluss, en 2018, une équipe transversale dirigée par le cinéaste Frederick Baker et l’historienne Heidemarie Uhl, ont travaillé sur le projet Zeituhr 1938. Ce documentaire mémoriel décrit en détail les premières 24 heures de l’occupation Nazis en Autriche. Il est réalisé sur un fond combiné des patrimoines physiques de la Chancellerie fédérale à Ballhausplatz (Vienne) et des archives immatérielles tels sont des films, des photos et des enregistrements sonores par des témoins d’Anschluss et leur proches.

Le point central du projet Zeituhr 1938 était le système de data visualisation qui permet de relier tous les documents collectés au sein d’une même projection. Un code couleur a été mise en place pour distinguer les différentes sources et informations : le rouge indique le résumé d’événement; l’orange fait référence aux documents des archives de Vienne; le vert, ceux d’États fédéraux, le jaune, les sources internationales; et le bleu représent les faits divers de la vie courante. Au centre de cette data visualisation, on retrouve le schéma emblématique du radar : développé à la fin des années 20, le radar a joué un rôle important dans la 2e guerre mondiale, un des fondements de la stratégie militaire du XXe siècle. Dès le début, l’affichage des cercles concentriques blancs sur fond noir - représentant les ondes du radar - attire l’attention des spectateurs vers le centre de la projection. Sans oublier la grande horloge imposant sur le haut du radar, une telle disposition des premiers éléments met le spectateur dans une sorte de préparation pour l’arrivée des événements. Les cibles s’affichent ensuite en fonction de l’heure indiquée sur l’horloge. Simultanément, elles dévoilent des cartes postales numériques sur le timeline à droite. La carte postale reste très minimaliste : bichromie, elle reprend le code couleur pour le fond. Les textes y sont écrits en noir ou blancs avec une police sans sérif, légèrement arrondie. Tout en haut, le grand titre affiche la date et le lieu de l’événement,

suivi par une description de l’événement.

Ensuite, les photos d’enquêtes, représentant de l’événement sont affichées en petit format, alignées à gauche avec une possibilité de visualiser en grande. Tout en bas de la carte, on trouve la mention source suivie d’un bouton d’ouverture : on y découvre en plus les textes originaux, autres photos et vidéos témoignages. En somme, la data visualisation est très sobre, évoquant la communication institutionnelle. Elle tente de simplifier la grande quantité de l’information dans sa complexité, tout en préservant la diversité et la globalité des événements. Dépassant les procédures laborieuses du monde d’archivage, Zeituhr 1938 une nouvelle approche à l’histoire à travers la data visualisation. Cependant, en matière de récit, le spectateur ne peut découvrir qu’une partie très petite de l’histoire durant son expérience : par exemple, le moment où il passe devant la place, ou le temps d’une visite sur internet. De ce point de vue, le récit général du documentaire est-il fragmenté? En outre, il y a t’il des enjeux dans l’usage combiné des sources dites officielles du gouvernement et d’autres sources plus populaires ?

Enfin, sans oublier, le documentaire est destiné pour une diffusion multi-plateformes allant du print jusqu’au numérique, notamment, pour la grande projection (fig.23) sur le façade de la Maison d’histoire de l’Autriche (Haus der Geschichte Österreich) et en direct sur un plateforme en ligne (fig.24). Le but étant de toucher la plus grande cible et en particulier la génération Internet - ceux qui, d’après Frederick Baker, ont besoin d’une nouvelle approche à l’histoire. Cette œuvre s’inscrit dans le courant de notre société de l’information, plus précisément, dans un monde saturé de l’image et des relations conflictuelles entre le passé et le présent, le matériel et le numérique, l’intimité et le public.

Vue de la projection du projet Zeituhr 1938

Capture d’écran du site Zeituhr 1938

http://zeituhr1938.hdgoe.at/

Au lieu de songer vers le futur inconnu, notre regard devrait porter sur les archives où se cache une source inépuisable pour la création.

On a constaté qu’il existe depuis l’Antiquité différentes pratiques archivistiques : passant d’une politique d’accroissement des fonds d’archives à une évaluation rigoureuse; d’un lieu d’archivage clos et unique à des espaces ouverts et multidisciplinaires; d’un discours dominant à l’invitation des échanges. Malgré leurs différences dans l’espace-temps, ces pratiques se développent sur trois déterminants : le lieu, le discours et les acteurs des archives. Ces derniers évoluent étroitement avec le changement de nature du document archivé. Dans la pratique, l’archivage et la narration semblent partager de nombreux points en commun : l’acte de la collection et de la sélection d’éléments de la vie quotidienne; ou encore, leur rapport étroit à l’histoire et à la mémoire; et enfin leur capacité d’éveiller en chacun de nous des émotions. De ce fait, les nouveaux enjeux (politiques, sociaux et culturelles) naissent lors du rapprochement de ces deux domaines, comme l’idée des archives vivantes et populaires de Philippe Artières, ou la falsification des archives dédiés à une narration par Zoé Leonard, ou encore, l’adaptation de la posture du flâneur à l’ère numérique par Jon Rafman.

Enfin, à propos de la mise en récit des archives, il faudra penser aux matières narratives, les reconnaître pour en extraire des sources. Il faudra envisager différents moyens de raconter l’histoire parmi les innombrables techniques qu’apportent le numérique, sans oublier de relever quel type discours et public auxquels on veut s’adresser afin d’établir sa narration. Tout cela est valable pour des archives tangibles aussi bien que des archives numériques.