Inhaltsverzeichnis

1 - Einleitung

2 - Historische Einordnung

2.1 - Entwicklung der Stadt Bern und der Architektur am Ende des 19. Jahrhunderts

2.2 - Curjel & Moser

3 - Die Pauluskirche

3.1 - Wettbewerbsverfahren und -programm

3.2 - Baubeschrieb

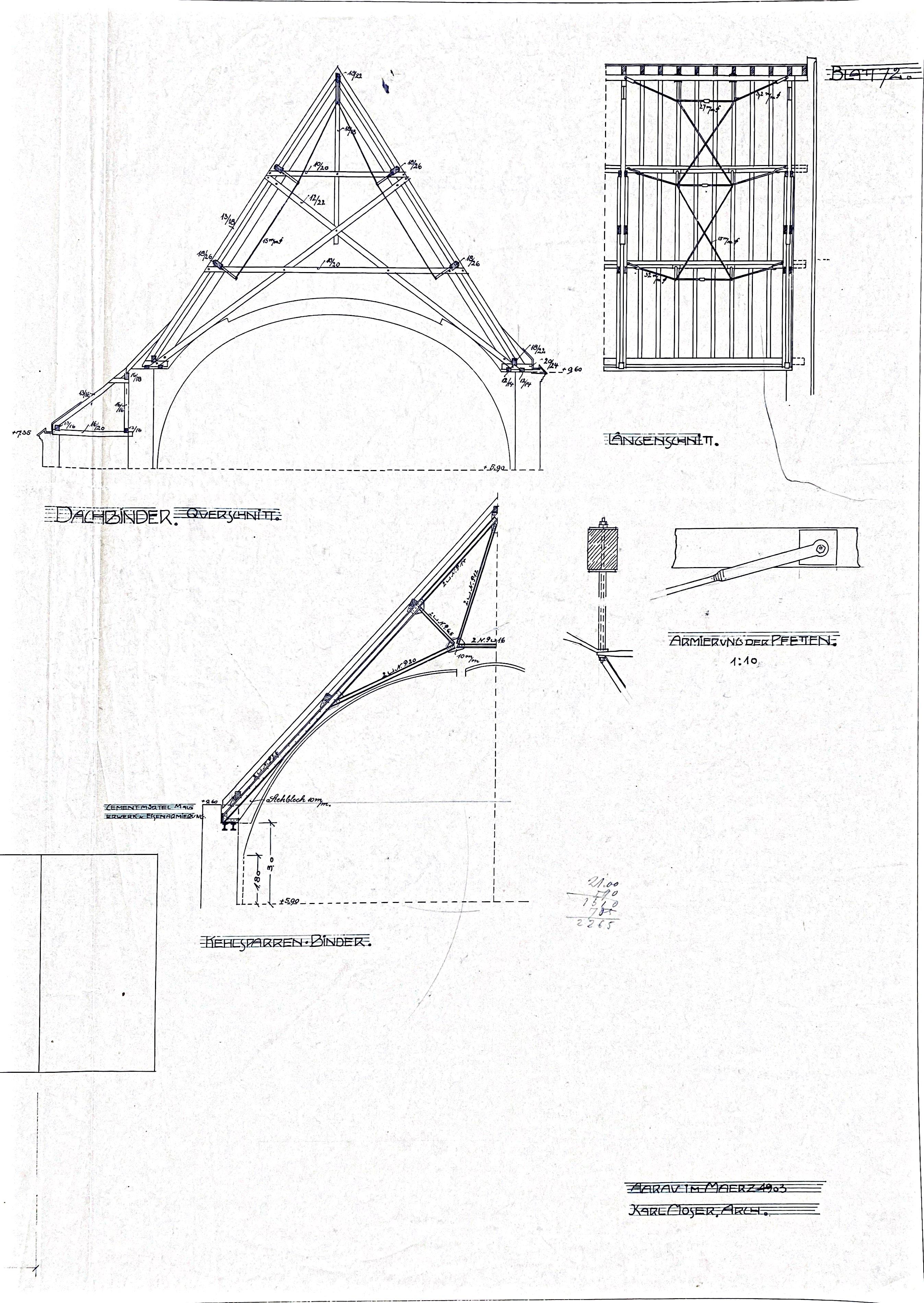

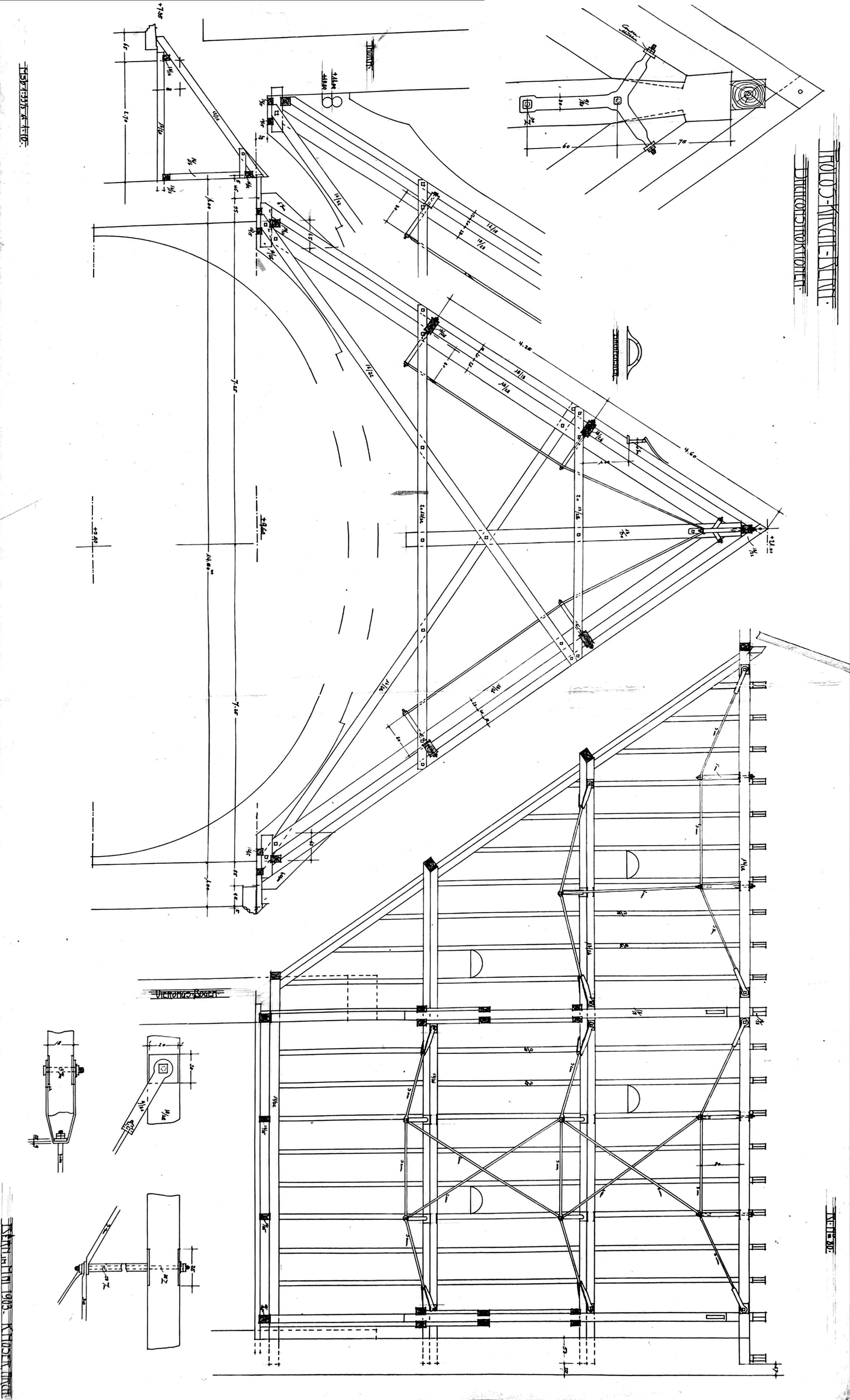

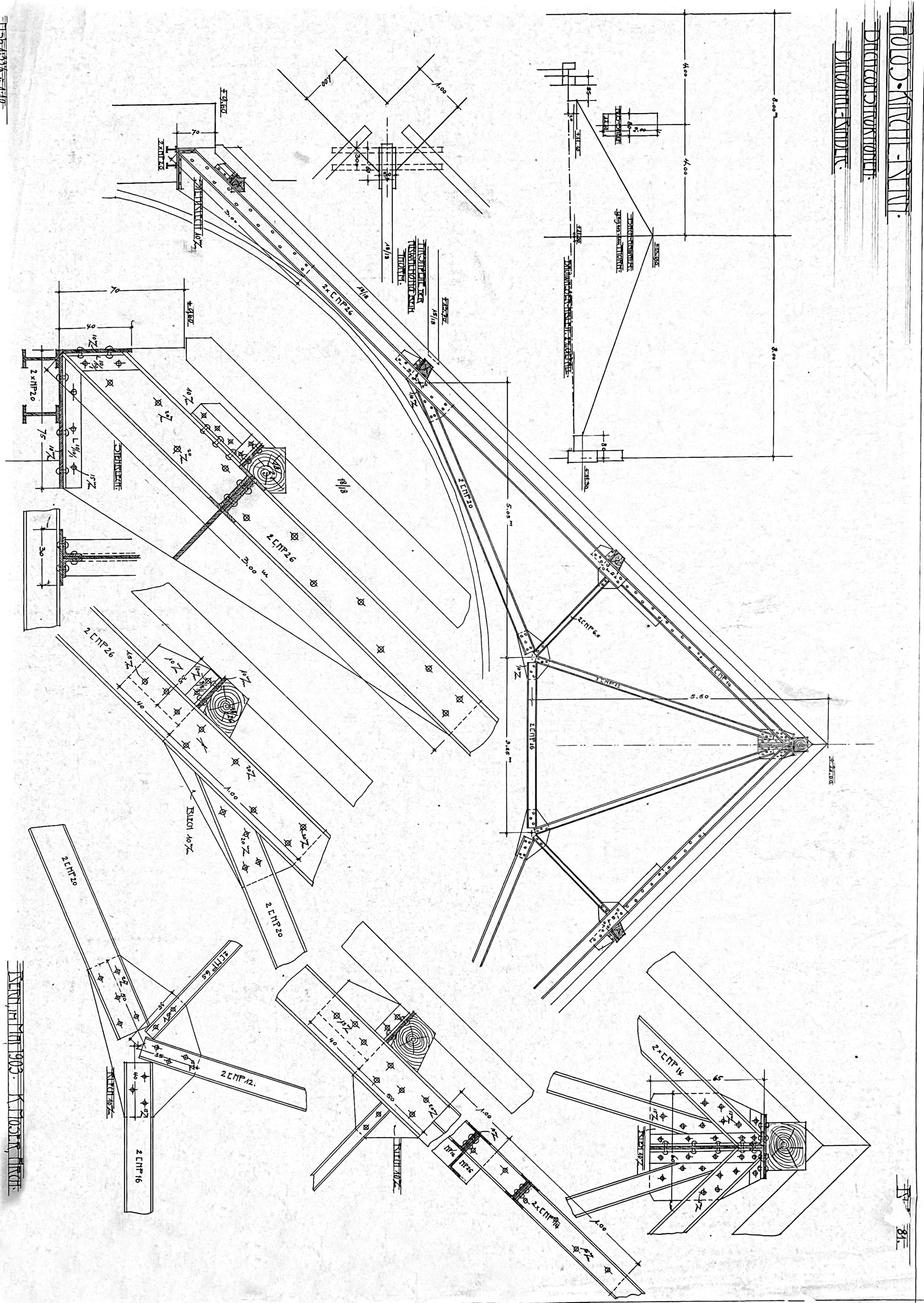

4 - Konstruktion und Baugeschichte des Dachwerkes

4.1 - Beschrieb Konstruktions- und Funktionsprinzip des Dachwerkes

4.2 - Bauablauf

4.3 - Unterschiede Planstand / Bau

4.4 - Entwurfsprozess und Materialwahl

5 - Zusammenfassung und Ausblick

6 - Literaturverzeichnis

7 - Abbildungs- und Planverzeichnis

8 - Anhang

8.1 - Pläne aus Scan und 3D-Modell

8.2 - Pläne aus dem Nachlass Karl Moser, gta Archiv ETH Zürich

8.3 - Fotos

1 - Einleitung

Die reformierte Pauluskirche im Länggassquartier in Bern wurde von 1902 bis 1905 durch das Karlsruher Architekturbüro Curjel & Moser errichtet. Der Jugendstilbau ist heute eines der bedeutendsten Werke dieses Stils in der Schweiz und steht als solches unter Denkmalschutz.

Im Innern als Kreuzgrundriss angelegt, gliedern sich vier Emporen an den grossen Hauptraum an. Der ca. 72 Meter hohe Glockenturm zur Freiestrasse hin prägt sowohl das Volumen des Gebäudes, wie auch das Bild des Quartiers. In einer hybriden Konstruktion aus Mauerwerk, Beton, Holz und Eisen errichtet, nutzt der Bau das ganze Spektrum der zu der Zeit verfügbaren Baumaterialien. Seit der Fertigstellung wurde die Kirche nur einmal in der Farbkonzeption und der Position der Orgel verändert, beide Eingriffe wurden jedoch wieder rückgängig gemacht. Somit handelt es sich bei der Pauluskirche, aufgrund ihrer stilistischen Ausbildung, wie auch der hybriden Konstruktion, um ein bau- und konstruktionsgeschichtlich bedeutendes Werk. Dies zugleich zu einer Zeit, in der sich sowohl die Architektur, wie auch das Werk von Curjel & Moser, in einem grossen Wandel befand.

Diese Arbeit widmet sich der Konstruktion und Baugeschichte der Kirche und vor allem des Dachwerks über dem Kirchenraum. Anhand von diesem soll die Verwendung moderner Baumaterialien, wie auch die Konstruktionsphilosophie von Cujrel & Moser zu der Zeit, aufgezeigt werden.

Folgend wird zuerst genauer auf die Architektur der Kirche eingegangen und diese in die Schweizer Kirchenbaugeschichte, sowie in das Werk von Curjel & Moser eingeordnet. Anhand eines detaillierten Konstruktionbeschriebes und des Bauablaufes wird folgend das statische Funktionsprinzip erläutert.

Abschliessend wird auf Abweichungen zwischen dem Entwurf und dem fertiggestellten Gebäude eingegangen. Anhand des Entwurfsprozesses von Curjel & Moser wird die hybride Konstruktionsweise eingeordnet und es werden Thesen was dazu bewogen haben könnte aufgestellt.

Mit einem 3D-Scanner wurde das Dachwerk vor Ort vermessen und danach am Computer in ein 3D-Modell umgewandelt, welches es erlaubt, Grundrisse und Schnitte anzulegen, sowie Konstruktionsdetails zu untersuchen. Neben dem 3D-Modell des Daches dienen insbesondere Entwurfs- und Baupläne aus dem Archiv von Karl Moser am gta-Institut der ETH als Quelle. Weitere Primär- und Sekundärliteratur über die Kirche, den Kirchenbau und das Werk von Curjel & Moser helfen den Bau in die Geschichte einzuordnen.

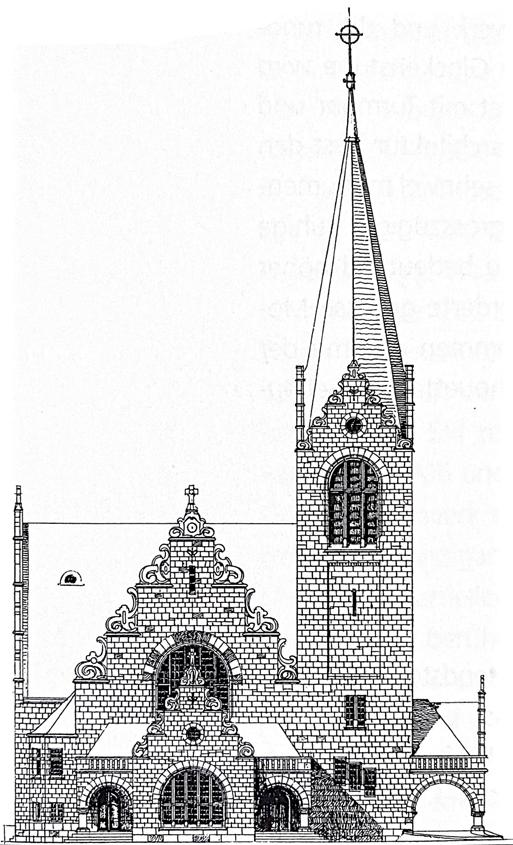

Abb. 1: Ansicht von der Freiestrasse aus

2 - Historische Einordnung

2.1 - Entwicklung der Stadt Bern und der Architektur am Ende des 19. Jahrhunderts

Im Zuge der Industrialisierung der Schweiz und der Anbindung der Stadt Bern an das Eisenbahnnetz in den 1850er Jahren wuchs die Stadt und insbesondere ihre Aussenquartiere, in welchen Fabriken gebaut wurden, stark an. Das Länggassquartier erfuhr dabei vor allem durch den Zuzug der Schokoladenfabrik Tobler 18651, sowie des Baus des Dampftrames 18952 einen starken Bevölkerungszuwachs und es verdoppelte sich die Einwohnerzahl3. Mit dieser Vergrösserung des Quartiers wurde der Platz in der Heiliggeistkirche im Stadtzentrum knapp und der Wunsch nach der Gründung einer eigenen Gemeinde für das Quartier grösser.4 1896 wurde schliesslich der Entschluss zur Gründung der Kirchgemeinde gefasst und mit dem Planungsverfahren für die Pauluskirche begonnen.

Die Gründung der Kirchgemeinde fiel in eine Zeit, in der sich die Architektur und der Kirchenbau wandelte. Nach der Reformation dauerte es bis ins 16. und 17. Jahrhundert bevor sich, von Frankreich ausgehend, eine eigene protestantische Kirchenform auszubilden begann.5 Zuvor wurden viele der Kirchen von katholischen Gemeinden übernommen und den Bedürfnissen des reformierten Gottesdienstes angepasst. Erst mit der Zeit begann man sich über von Grund auf protestantische Kirchen Gedanken zu machen.6 Daraus entwickelte sich ein Zentralbau, bei dem die Gemeinde ein integraler Bestandteil der Predigt war7 Regulative gaben dabei immer wieder neue Planungsvorgaben an, so zum Beispiel das ab 1860 verbreite «Eisenacher Regulativ».8 Auf dieses folgte ab 1891 das Wiesbadener Programm, welches eine Einheit von Kanzel, Altar und Orgel forderte. Ein Grundriss wie ein Kreuz ermöglicht es der Gemeinde so nah wie möglich an der Kanzel zu sitzen. Emporen erweiterten die Sitzplatzanzahl auf günstige und einfache Weise.9/10

In die Schweiz gelangte das neue Programm erstmals mit dem Wettbewerb und Bau der Kirche Enge in Zürich von Friedrich Bluntschi (1891). Sie diente als Vorbild für viele weitere Kirchen bis zum 1. Weltkrieg.11 In dieser Zeit war insbesondere das Büro Curjel & Moser für die weitere Entwicklung dieser Konzepte in der Schweiz verantwortlich.12

1 Keller 2001, S.4.

2 Rupp et al. 1990, S.62.

3 Keller 2001, S.4.

4 Ebd., S.5.

5 Schnell 1999, S.15.

6 Kienzle 1937, S.12.

7 Germann 1963, S.163.

8 Das Eisenacher Regulativ lehnte sich noch an der Anordnung und Gestaltung der Kirchen des Mittelalters an.

9 Germann 1963, S.152.

10 Die Ringkirche in Wiesbaden, von 1892 bis 1894 von Johannes Otzen erbaut war die erste Kirche, die diesem Typus folgte.

11 Schnell 1999, S.18.

12 Keller 2001, S.9.

Mit dem Wiesenbadener Programm wurde nun auch eine Vermischung der Stile propagiert, wobei dies vorerst Stile aus dem Mittelalter waren.13 Erst durch das aufkommende Arts-and-Crafts Movement aus England orientierte man sich mehr an den Formen und Ornamenten der Natur, lokalen Traditionen und handwerklichen Techniken. Dies wurde durch die Bildung des Heimatschutzes (in der Schweiz 1905 gegründet) verstärkt. Daraus entwickelte sich unter anderem der Jugendstil, welchen auch Curjel & Moser in ihre Entwürfe aufnahmen.14

Schliesslich setzte sich auch ein Wandel in der Konstruktion und Bautechnik ein. Von Frankreich ausgehend, wurden neue Materialien wie Eisen, Stahl und Beton in den Kirchenbau aufgenommen.15 Oftmals aus Kostengründen verwendet, bildeten die neuen Techniken aber erst mit der Zeit eine eigene Formensprachen aus.16

Karl Moser hat dazu 1927 mit der in Sichtbeton gehaltenen Antoniuskirche in Basel einen wichtigen Meilenstein für die technische Entwicklung des Kirchenbaus in der Schweiz errichtet.

2.2 - Curjel & Moser

Das Büro Curjel & Moser wurde 1888 von Robert Curjel und Karl Moser in Karlsruhe gegründet und bestand bis 1915.

Robert Curjel (1859–1925) war ein in St.Gallen geborener, deutscher Architekt, der nach seinem Studium in Karlsruhe nach Wiesbaden ging und dort Karl Moser kennenlernte. Nach ihrer gemeinsamen Tätigkeit arbeitete er beim Bayerischen Baubund.17

Karl Moser (1860–1936) wurde in Baden in eine Familie von Architekten und Baumeistern geboren, sein Vater Robert Moser war als Architekt in Aarau tätig.18

Die Schaffenszeit von Karl Moser verlief parallel zu den vorher erwähnten Entwicklungen in der Architektur. Das Werk kann in drei Phasen eingeteilt werden:

- Die erste Phase, in der er zusammen mit Robert Curjel von 1888 bis 1915 von Karlsruhe aus zuerst im Historismus und später im Jugendstil baute und dabei auch viele Kirchen realisierte.

- Die zweite Phase, in der er von 1915 bis 1928 an der ETH als Lehrer tätig war und eine neue Generation prägte.

- Die dritte Phase, in der er, nach seiner Lehrtätigkeit in Zürich, sich dem Neuen Bauen zuwandte und zu einem «Vater der Moderne» wurde.19/20

13 Schnell 1999, S.18.

14 Keller 2001, S.11.

15 Schnell 1999, S.20.

16 Ebd, S.21.

17 Weibel 2004, abgerufen am 24.Juli 2022.

18 Oechslin 2010, Bd.1, S.406.

19 Keller 2001, S.13.

20 Kienzle 1937, S.8.

Sein Studium an der ETH und später an der École des Beaux-Arts in Paris war noch von einer konservativen und historisierten Architekturauffassung geprägt. Gerade an der ETH war die Lehre von Gottfried Semper noch sehr präsent. Diese konservative Lehrmeinung prägte sein frühes Werk, er kontrastierte dies jedoch bereits da durch seine freie künstlerische Tätigkeit, die zeitgenössischer war.21

Curjel & Moser gründeten 1888 das Büro und erhielten durch Wettbewerbsgewinne erste Aufträge. Karlsruhe blühte in dieser Zeit auf, es gab viele Aufträge und ein reiches Kunstschaffen, durch welches sich der Jugendstil etablierte.22 Dieser versuchte, die dekorativen Künste wieder mit der Architektur zusammenzubringen. Im Vergleich zu anderen Städten wurde sich im Karlsruher Jugendstil jedoch nicht komplett von historischen Formen losgesagt, sondern man nutzte diese in «persönlich-freien Variationen».23

Dies taten auch Curjel & Moser, die den Jugendstil in ihren Arbeiten aufnahmen, jedoch eine eher zurückhaltende Auffassung davon hatten. Vielmehr als auf die stilistische Ausarbeitung gingen sie auf die Raumwirkung und die Disposition des Grundrisses ein.24 Der Entwurfsprozess ging dabei vom Programm und dessen Ansprüchen aus und entwickelte daraus das Gebäude und dessen Ausdruck.25

In den Bauten des Jugendstils arbeiteten sie immer eng mit verschiedenen, oft jungen Künstlern zusammen. Die Kollaborationen waren ein Zusammenspiel, welche das Werk nicht nur schmücken, sondern bereichern sollten. Curjel & Moser begleiteten dabei die Entstehung der Arbeiten eng und sah die Künstler als gleichberechtige Partner an.26

Das Gebäude der Universität Zürich bildet den Abschluss und Höhepunkt der Karlsruher Jahre. Sowohl im Grundriss wie auch in der Gestaltung der Fassade agierte das Büro hier am situativsten und freisten.27

1915 folgte Moser dem Ruf an die ETH Zürich. In seiner Lehrtätigkeit war er bestrebt, den Unterricht zeitgenössischer zu gestalten. Neben der Einführung konkreter Entwurfsaufgaben beschäftigte er sich insbesondere mit der Konstruktion und Auswahl der Baumaterialien, welche sich immer an den neusten Entwicklungen orientierte.28

Sein Unterrichtet war pragmatisch und von Diskussionen auf Augenhöhe mit den Studierenden geprägt, wovon er selbst auch profitierte.

So kam Moser unter anderem durch seine Studierenden mit dem Neuen Bauen in Kontakt. Es war eine noch junge Bewegung, der sich Moser anschloss und die eine erneute produktive Phase nach seiner Lehrtätigkeit einläutete.29

21 Kienzle 1937, S.6.

22 Ebd., S.9.

23 Ebd., S.11.

24 Ebd., S.11.

25 Ebd., S.13.

26 Ebd., S.18.

27 Ebd., S.15.

28 Ebd., S.26.

29 Ebd., S.32.

Sein Interesse für das Neue Bauen verstärkte sich nach Reisen in die Niederlande, wo dieses bereits stark verbreitet war.

1927 wurde er zum ersten Vorsitzenden des CIAM gewählt30 und setzte sich als Jurymitglied für den Entwurf von Le Corbusier für den Völkerbundhauptsitz in Genf ein.31 Seine Auffassung des Neuen Bauens leitete sich auch aus der Haltung im Jugendstil ab. Er entwarf von den Bedürfnissen und Räumen des Gebäudes aus. Es entstanden klar geordnete Gebäude, mit einer sachlichen und reduzierten Ausdrucksweise.32

Durch seine reiche Bautätigkeit, die grösstenteils in der Schweiz stattfand, seine Lehrtätigkeit an der ETH und der engen Zusammenarbeit mit der Kunst und der jungen Generation, hatte Karl Moser die schweizerische Architektur Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark geprägt und sie in eine moderne Zeit geführt.33

Die Pauluskirche entstand während der produktiven Karlsruher Phase und ist Ausdruck der engen Verknüpfung von Architektur und Kunst, wie es Curjel & Moser zu der Zeit verfolgten. Zugleich ist an der Entwicklung des Projektes, zwischen Wettbewerb und Ausführung, die Aufnahme des Jugendstils in die Arbeiten des Büros sichtbar. Dass die Kirche heute als einer der bedeutendsten Jugendstilbauten der Schweiz angesehen wird, verdeutlicht die Qualität und Bedeutung der Arbeiten des Büros.

Die Kirche ist dabei Teil einer Entwicklungsreihe von sakralen Bauten, in denen sie die Architektur und Auffassung des kirchlichen Raumes immer weiterdachten. In dieser Zeit lösten sie sich zunehmend vom Historismus, hin zu einer freien und durchmischten Gestaltung, welche an der Pauluskirche gut sichtbar ist.34

So steht die Pauluskirche in ihrer Gestaltung und ihrem Grundriss aber auch nicht allein da. Gerade die evangelischreformierte Pauluskirche in Basel, 1891–1901 (in ihrer Gestaltung und Disposition des Innenraumes) oder die evangelische Johanniskirche in Kalrsruhe, 1900–1904 (in der räumlichen Anordnung und städtebaulichen Wirkung des Turmes) behandeln ähnliche Themen wie die Pauluskirche in Bern.

30 Oechslin 2010, Bd.1, S.410.

31 Keller 2001, S.13.

32 Kienzle 1937, S.32.

33 Ebd., S.38.

34 Ebd., S.13.

3 - Die Pauluskirche

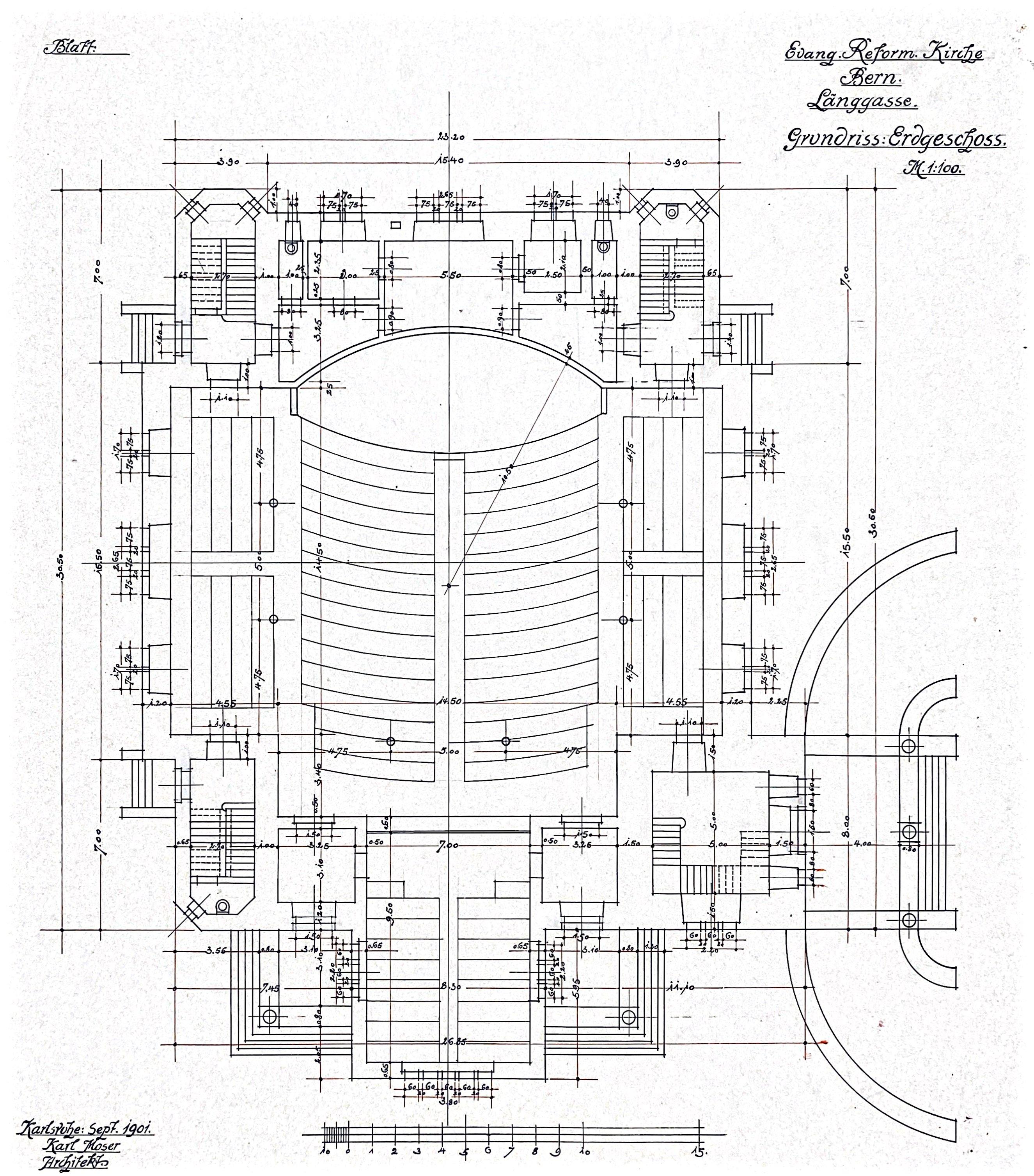

3.1 - Wettbewerbsverfahren und -programm

Curjel & Moser gewannen 1900 den offenen Wettbewerb für den Neubau der Pauluskirche in Bern. Das Wettbewerbsprogramm suchte nach einer Kirche mit rund 1000 Plätzen, Konfirmandenraum, Sakristei, Nebenräumen sowie einem Kirchenturm. In der Disposition der Räume basierte der Wettbewerb direkt auf dem Wiesbadener Programm. Aussergewöhnlich war der Konfirmandenraum, welcher bei grossen Anlässen zum Hauptraum dazugeschaltet werden sollte.

3.2

- Baubeschrieb

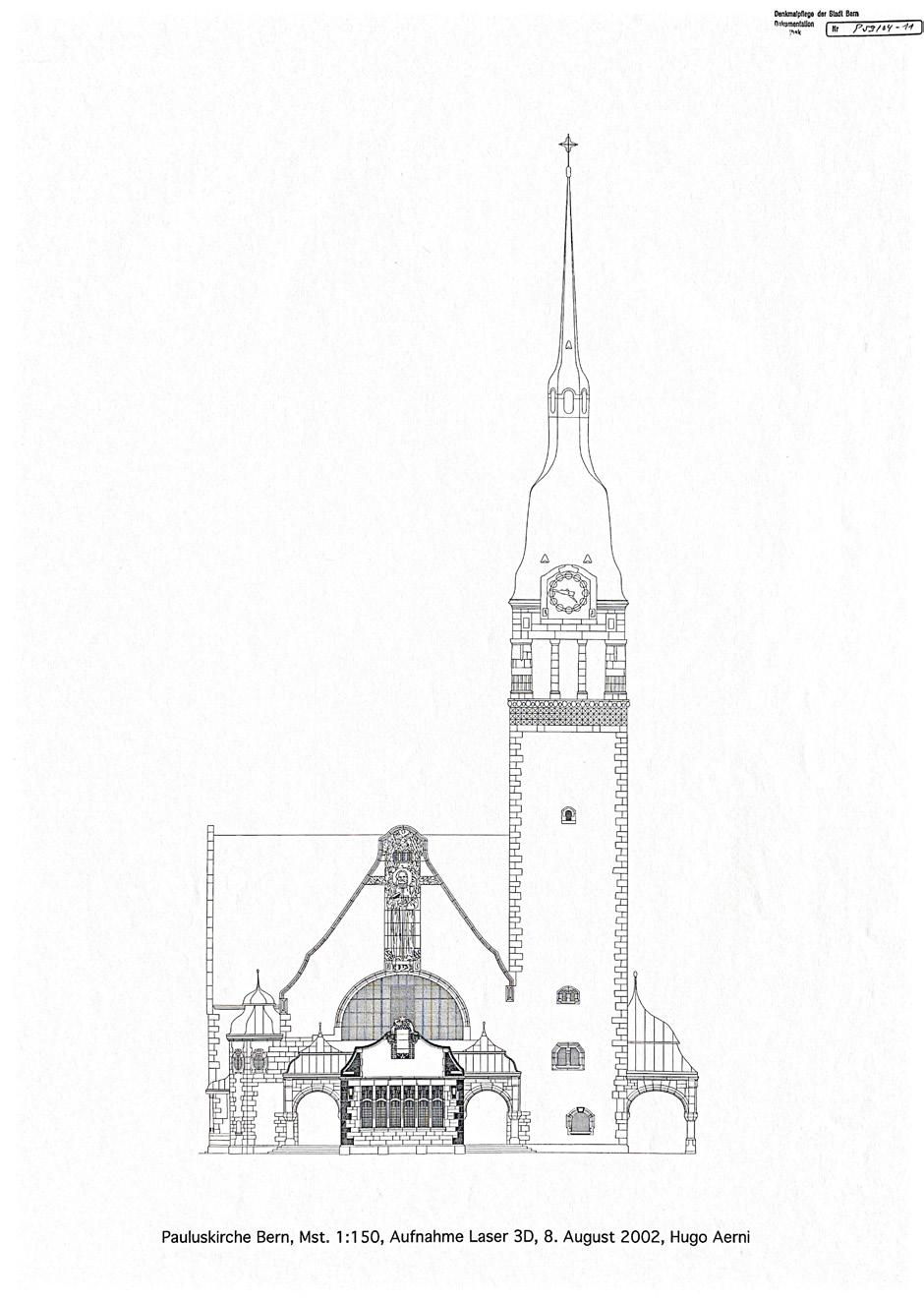

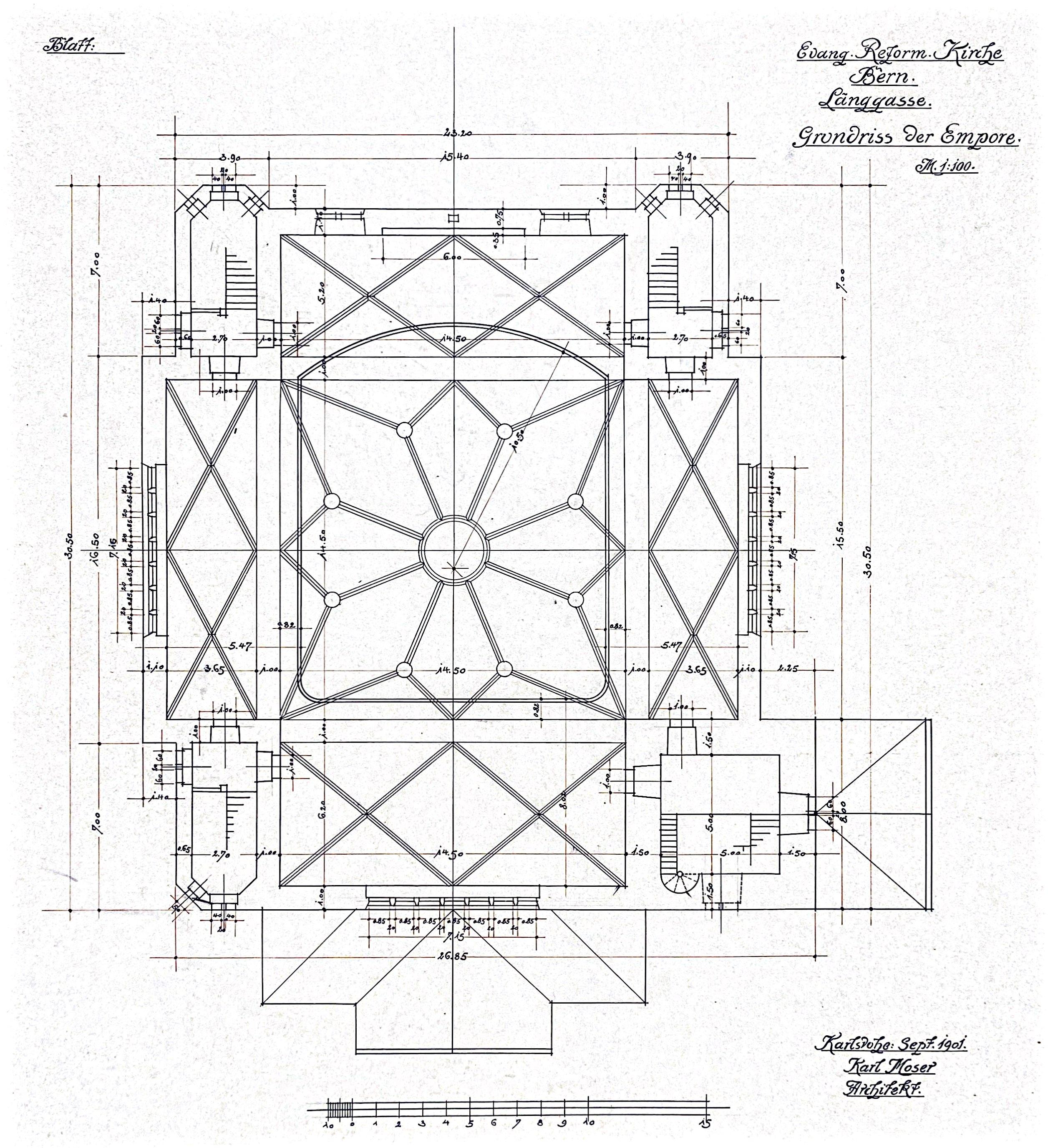

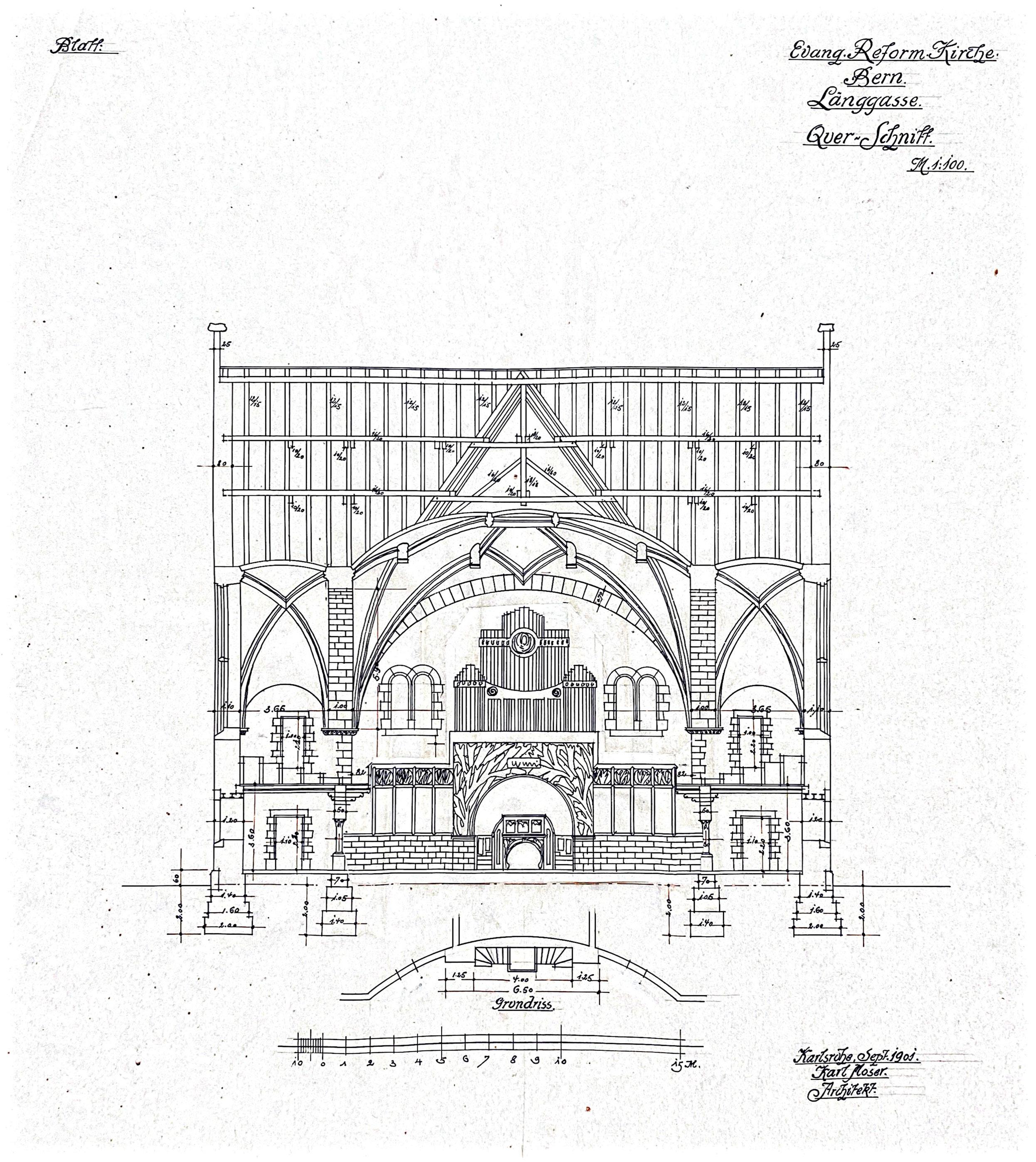

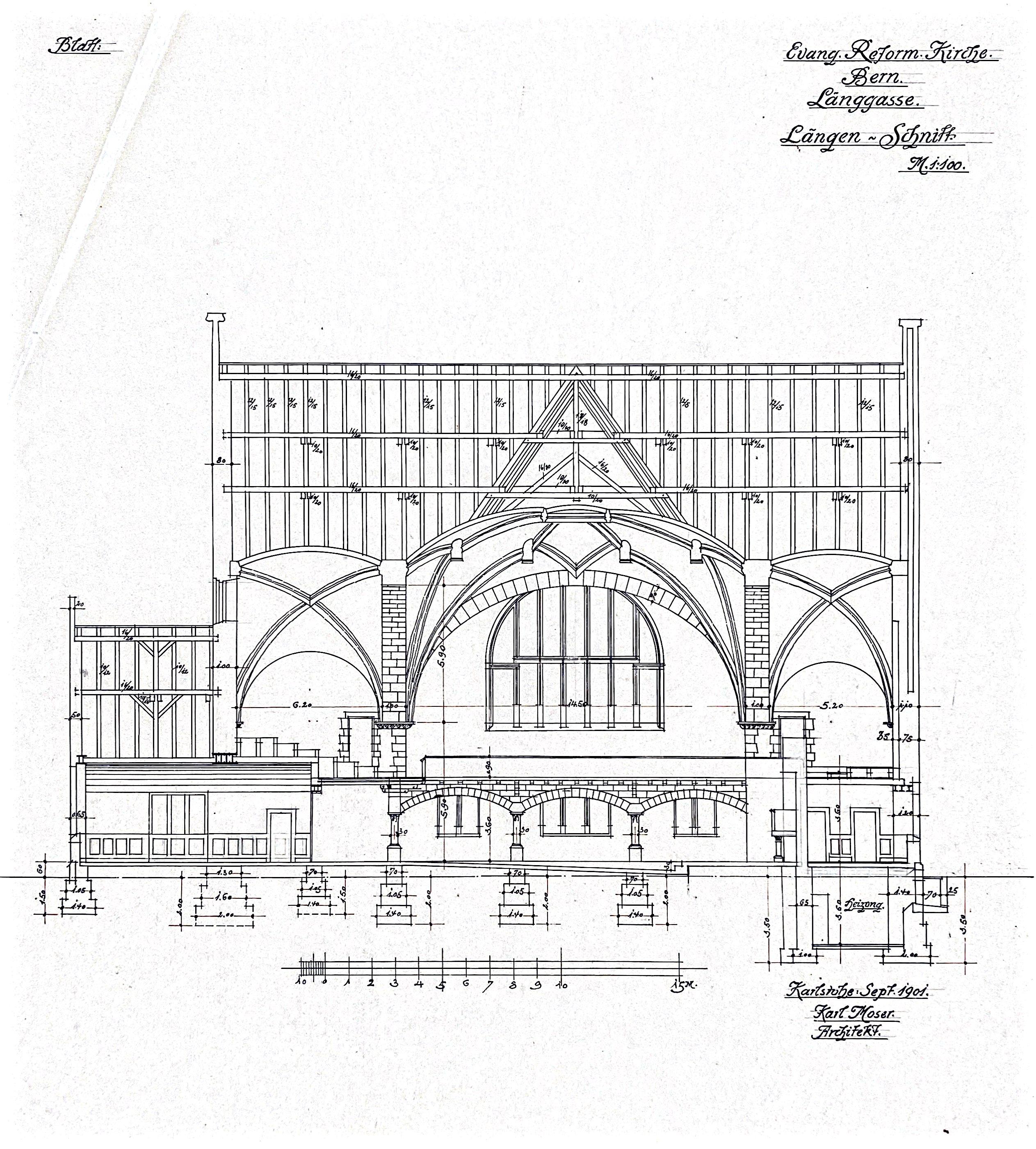

Die vielen Entwicklungen, die damals in der Architektur passierten, zeigen sich auch in der Weiterbearbeitung des Projektes für die Pauluskirche von Curjel & Moser. Während das Siegerprojekt sich stilistisch an der deutschen Renaissance orientierte, wurden diese Elemente im Verlaufe der Planung durch Jugendstilornamente ersetzt. Die ursprünglich als Sichtmauerwerk ausgestaltete Fassade wurde verputzt und auch das Glockenspiel und der Turmhelm änderten sich deutlich (Plan 1). Somit entstand das heutige Bild und Proportionierung des Baues erst in der Ausführungsplanung.

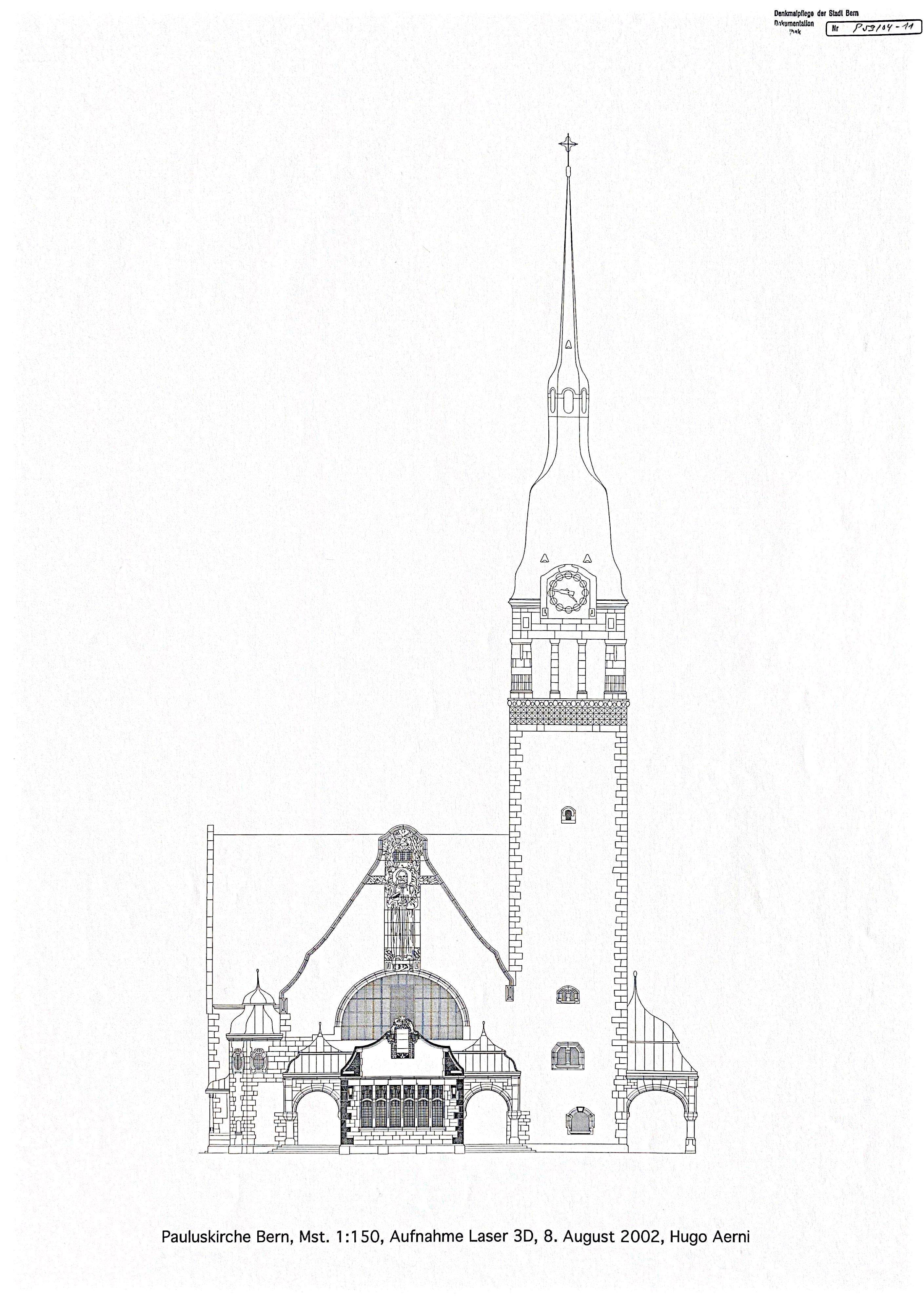

Die Kirche besteht volumetrisch aus zwei Teilen, einem viergiebligen Hauptbau, der als Kreuz angeordnet ist und dem südlich angefügten, ca. 72 Meter hohen, Kirchenturm mit Glockenspiel. Der Turm prägt mit dem mehrfach gewölbten, spitz zulaufenden Turmhelm aus Kupfer das Bild der Kirche und des ganzen Quartiers.

Der flächige, weisse Verputz bindet den Körper des Turmes und des Hauptbaus zusammen. Sichtmauerwerk in den Ecken, sowie grosse Reliefs in den Giebeln, verfeinern die Erscheinung. Jeweils ein grosses Rundbogenfenster ist in jeder Giebelfassade über den Emporen eingelassen und erhellt den Innenraum.

Der Konfirmandenraum sitzt in der Hauptachse zur Freiestrasse. Dadurch bietet dieser gute Sicht auf die Kanzel, verschiebt aber auch den Haupteingang aus der Hauptachse nach links und rechts.

Der Bau steht auf einem Plateau und ist von einer gestalteten Gartenanlage umgeben. Dies überhöht die städtebauliche Wirkung der Kirche und hebt sie von der heutigen dichten Quartierstruktur ab.

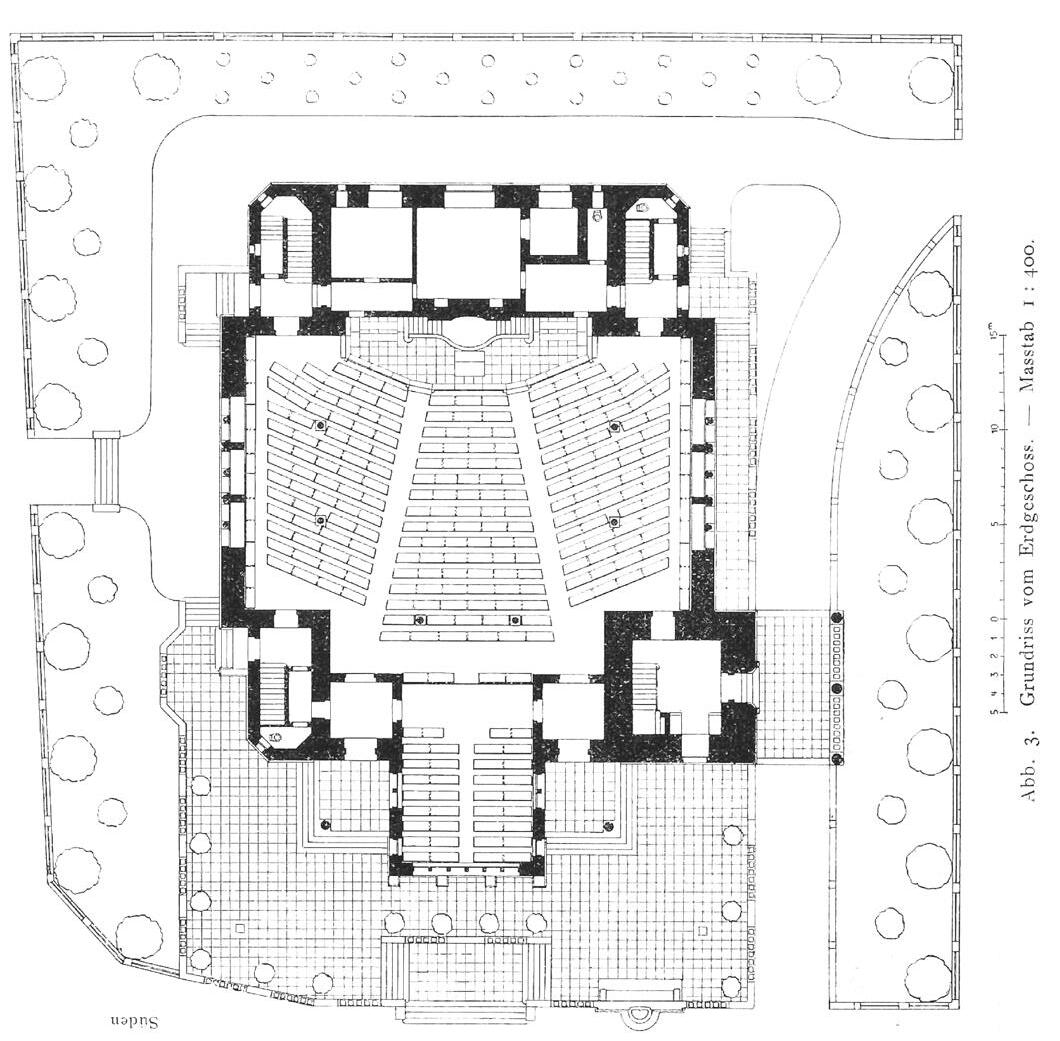

Im Innern des Zentralbaus bilden sich durch den Kreuzgrundriss vier Schenkel aus, welche jeweils von einer Empore überdeckt sind (Plan 2). Die nordöstliche Empore trägt die Orgel, davor steht der Altar mit Kanzelwand. Hinter dieser befinden sich Nebenräume. In den Ecken des Kreuzgrundrisses liegen jeweils die Zugänge zu den Emporen. Überspannt wird der Innenraum durch ein an die Gotik angelehntes Rippengewölbe. Das Rippengewölbe scheint auf vier grossen Rundbögen zu ruhen, welche wiederrum die Emporen überspannen und so jeweils eine freie Sicht auf die Kanzel erlauben.

Die Kirche wird sowohl Innen als auch Aussen durch eine reiche Ornamentik und Farbgestaltung verziert. Wiederkehrende Motive, wie Blätter oder Naturbilder, binden das Gebäude zusammen. Der Detailgrad und die Vielfältigkeit in den Ornamenten ist dabei sehr hoch, so sind zum Beispiel die sichtbaren Ecksteine jeweils in einem unterschiedlichen Muster behauen.

Plan 2: Grundriss

Die Farbgestaltung im Innern (Abb. 2) ist in einem Blauton mit Akzenten aus Blattgold gehalten. Damit weist sie grosse Ähnlichkeit zu der Pauluskirche in Basel (1891–1901) auf. Der Innenraum wird durch die Steinfigur «Christus als Kinderfreund», welche hinter der Kanzel steht, sowie der vier grossen Glasfenster von Max Laueger geprägt. Ein grosser, im Jugendstil gehaltenen, Kronleuchter ist von der Mitte des Gewölbes abgehangen und erleuchtet den Innenraum zusätzlich. Die Ornamente am Kronleuchter lassen sich auch an anderen kleineren Leuchten, zum Beispiel an der Fassade, wiederfinden. Somit entsteht ein Bau, der eine Verbindung aus modernen und historischen Stilformen ist und diese frei interpretiert zu einem neuen Ganzen verknüpft. Obwohl diese Stile teils historisiert sind, ist die Konstruktion pragmatisch und modern entworfen. Die Kirche wurde zu grossen Teilen aus Mauerwerk und Holz errichtet und punktuell mit Beton und Eisen ergänzt. Diese modernen Materialien sind jedoch nicht sichtbar verwendet, sondern explizit kaschiert. So sind die grossen Rundbögen über den Emporen aus Beton konstruiert, jedoch als Steinquader bemalen.

Hervorzuheben ist die städtebauliche Wirkung der Pauluskirche. Curjel & Moser verstanden es, die volumetrische Gestaltung der Kirchen so zu wählen, dass diese städtebaulich prägend wird. Dies wird insbesondere durch den hohen Turm, der an prominenter Stelle steht, erreicht. Wie auch die Pauluskirche in Bern, wurden ihre Kirchen oft in aufkommenden Stadtteilen gebaut und prägten diese Regionen so von Beginn an mit.35/36

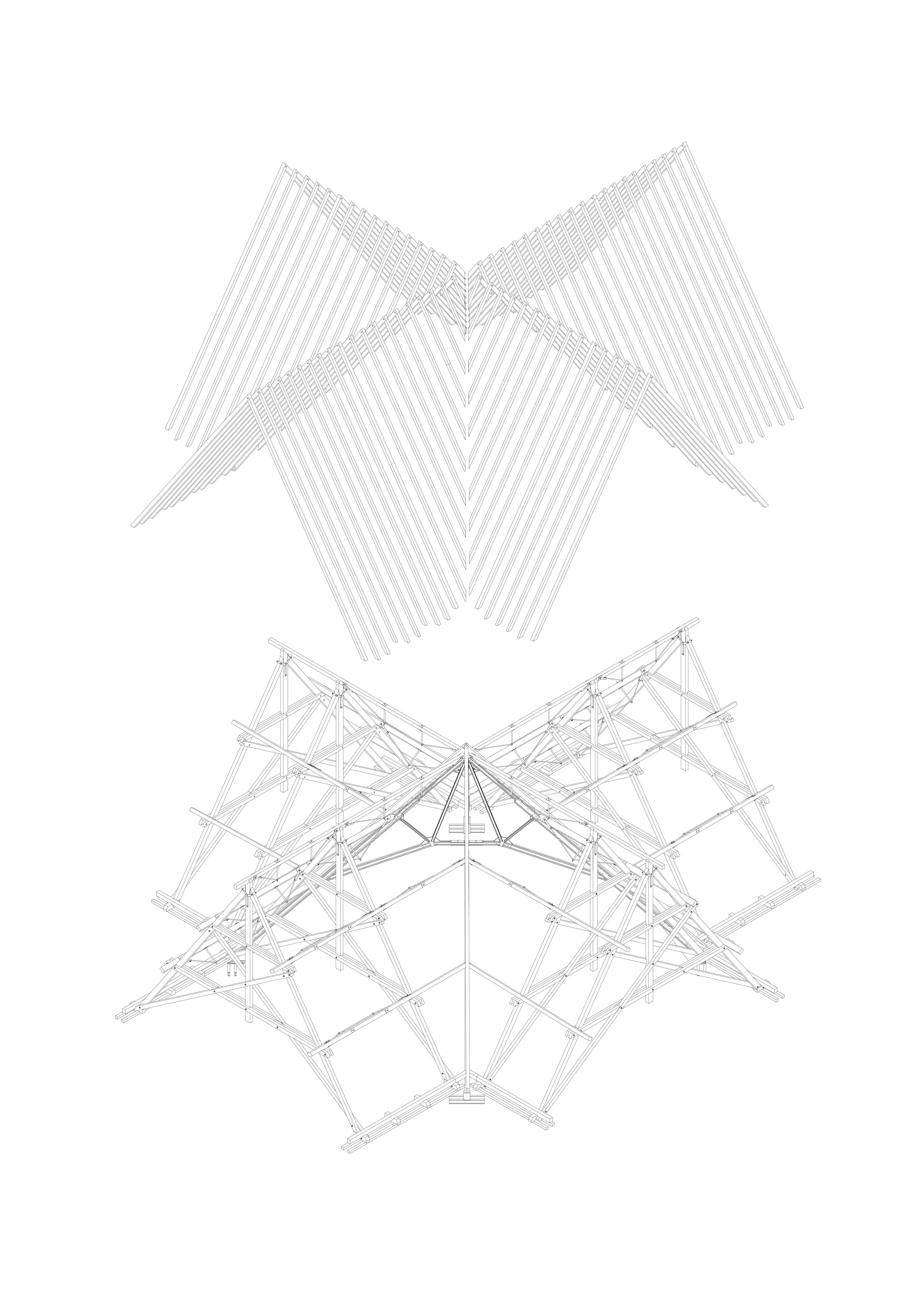

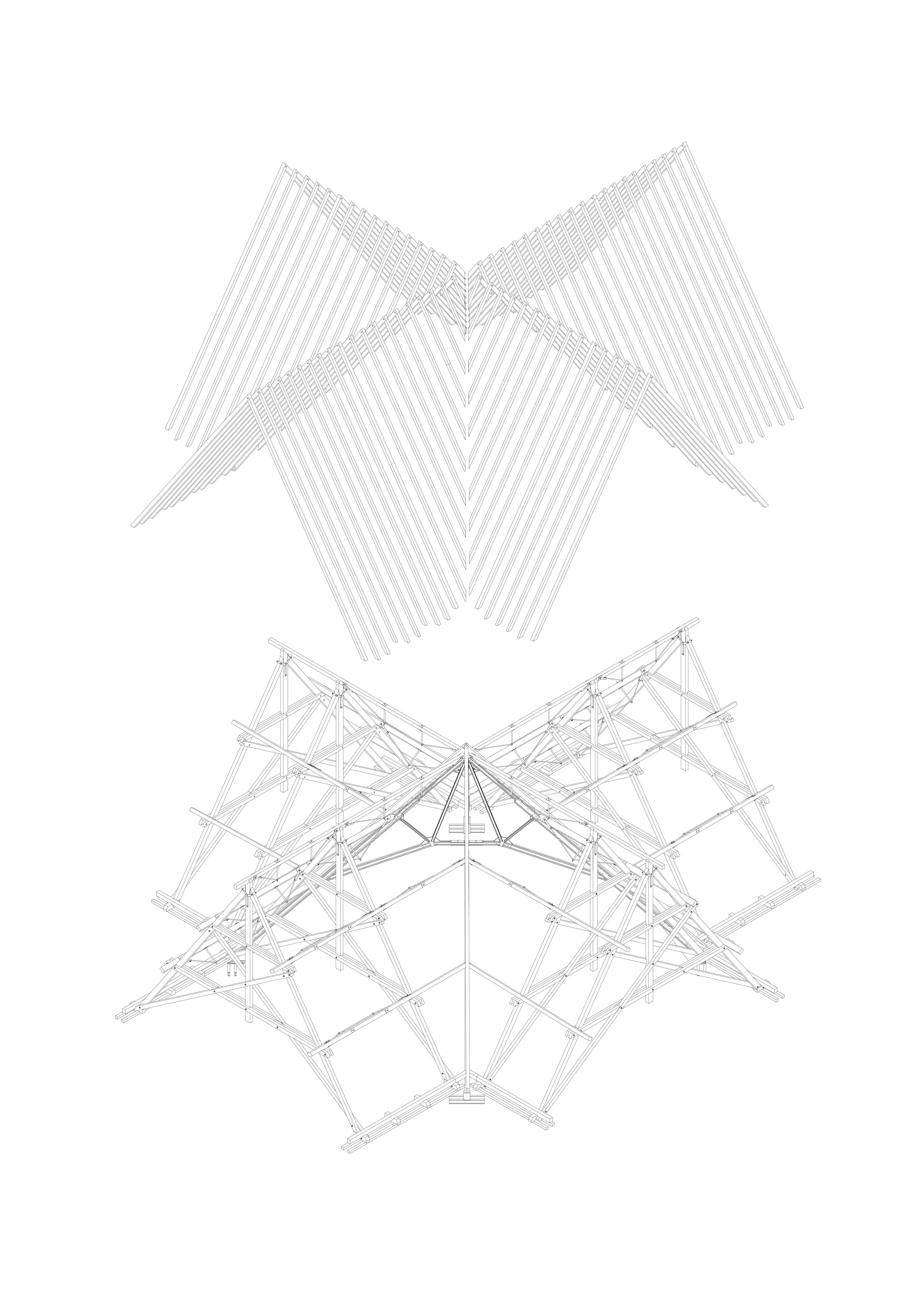

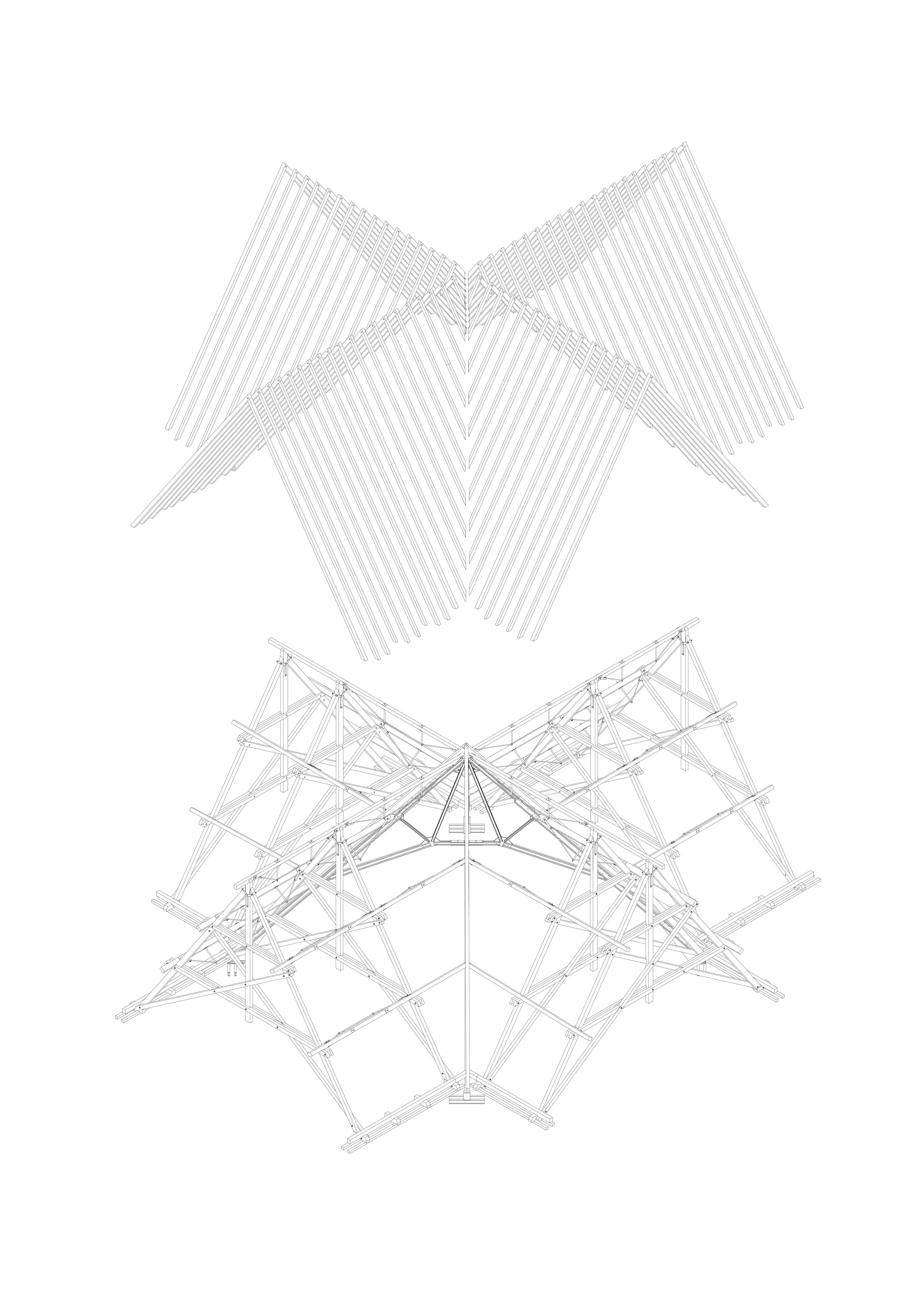

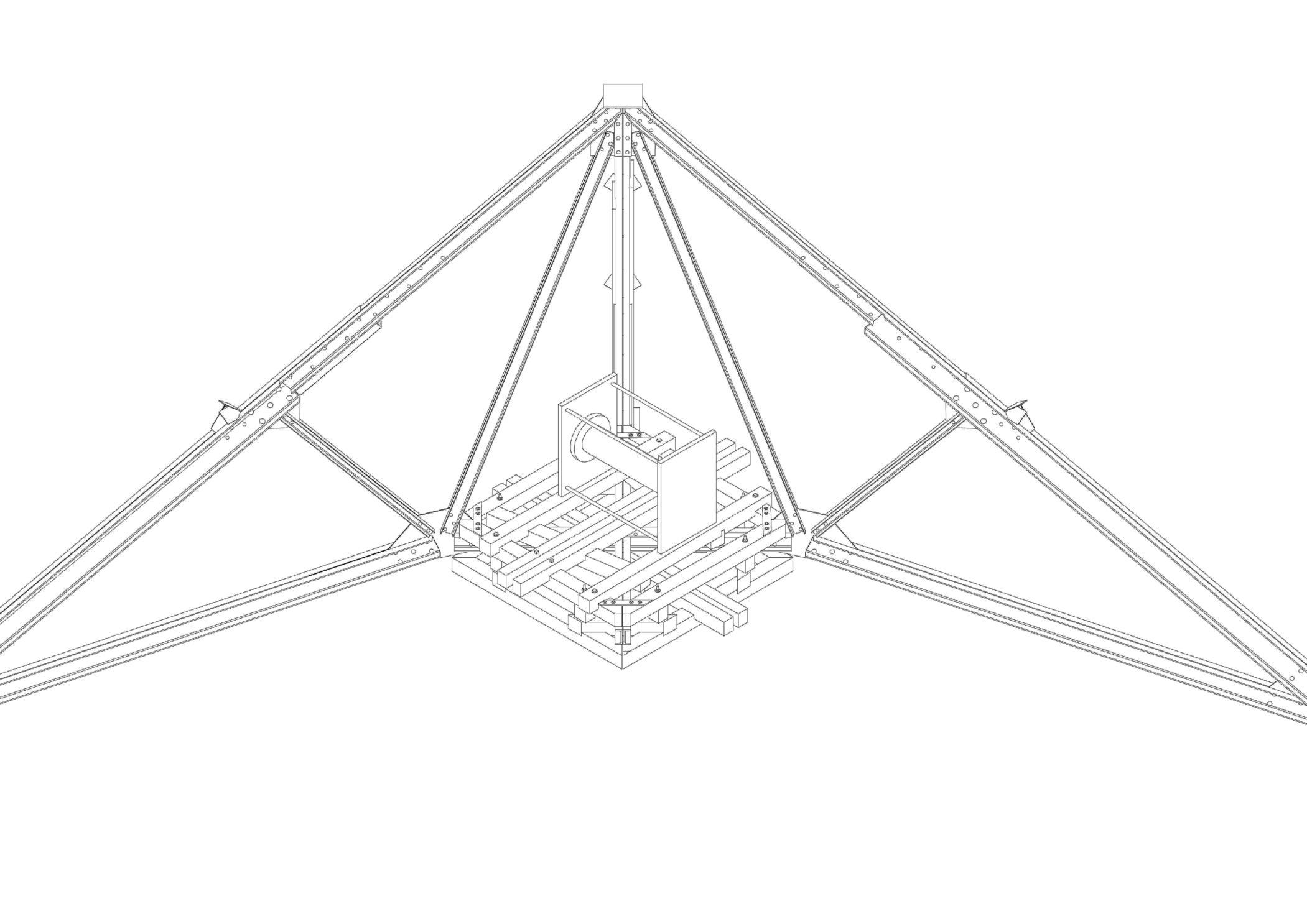

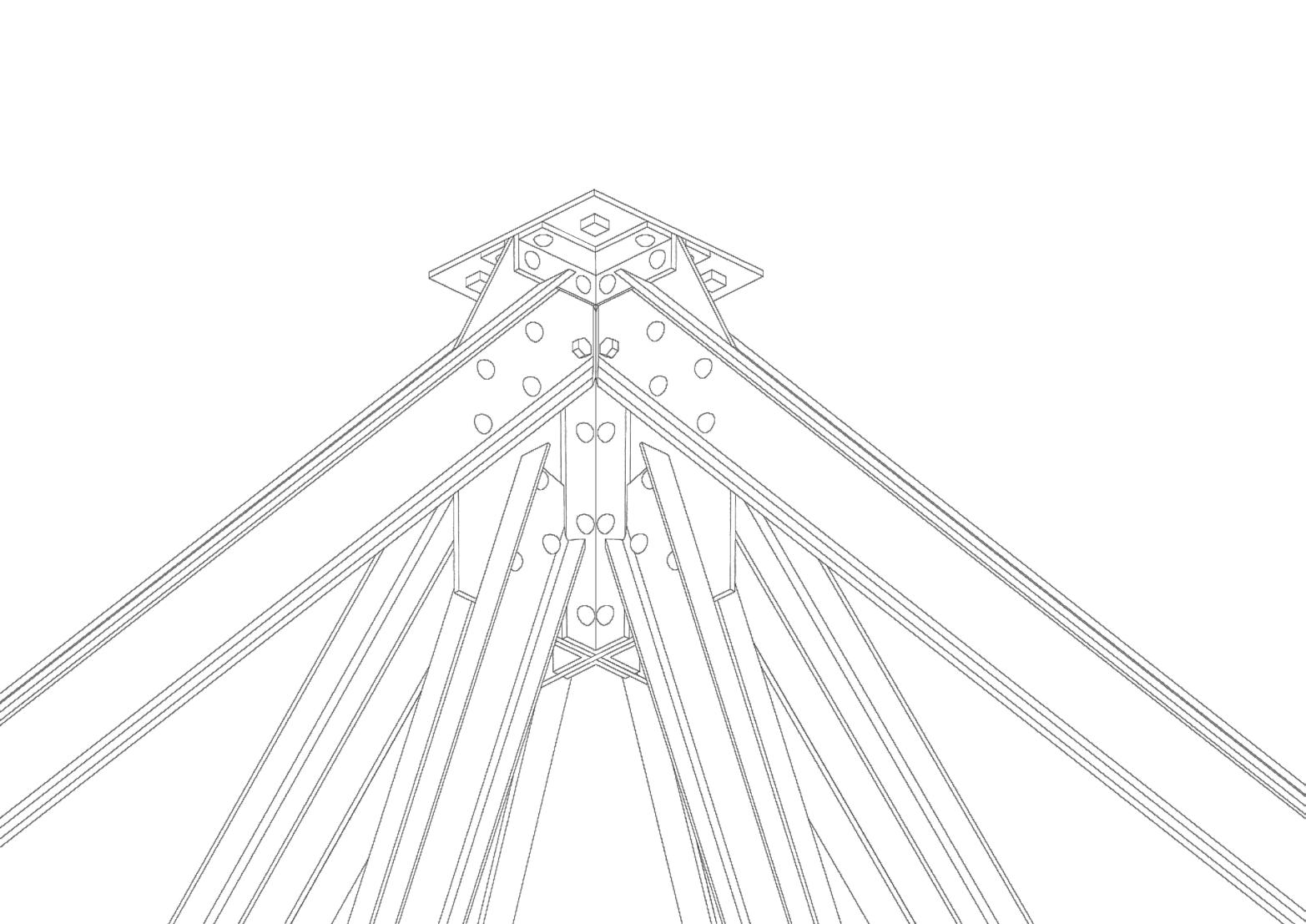

In folgenden Kapiteln wird nun vertieft auf die Konstruktion, Funktionsweise und Baugeschichte des Dachwerkes über dem Kirchenhauptraum eingegangen (Abb. 3).

35 Oechslin 2010, Bd.1, S.186.

36 Mit dieser Haltung folgten sie den Theorien zur Stadt von Camillo Sitte. Dieser setzte sich für eine Stadtplanung ein, welche visuell leicht wiedererkennbar war und klare Bezugspunkte hatte. Vgl. Oechslin 2010, Bd.1, S.185.

Abb. 2: Innenraum mit Altar, Steinfigur und Orgel

Abb. 3: Dachwerk von Innen

Abb. 4: Explosionsaxonometrie des Dachwerkes

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

4 - Konstruktion und Baugeschichte des Dachwerkes

4.1 - Beschrieb Konstruktions- und Funktionsprinzip des Dachwerkes

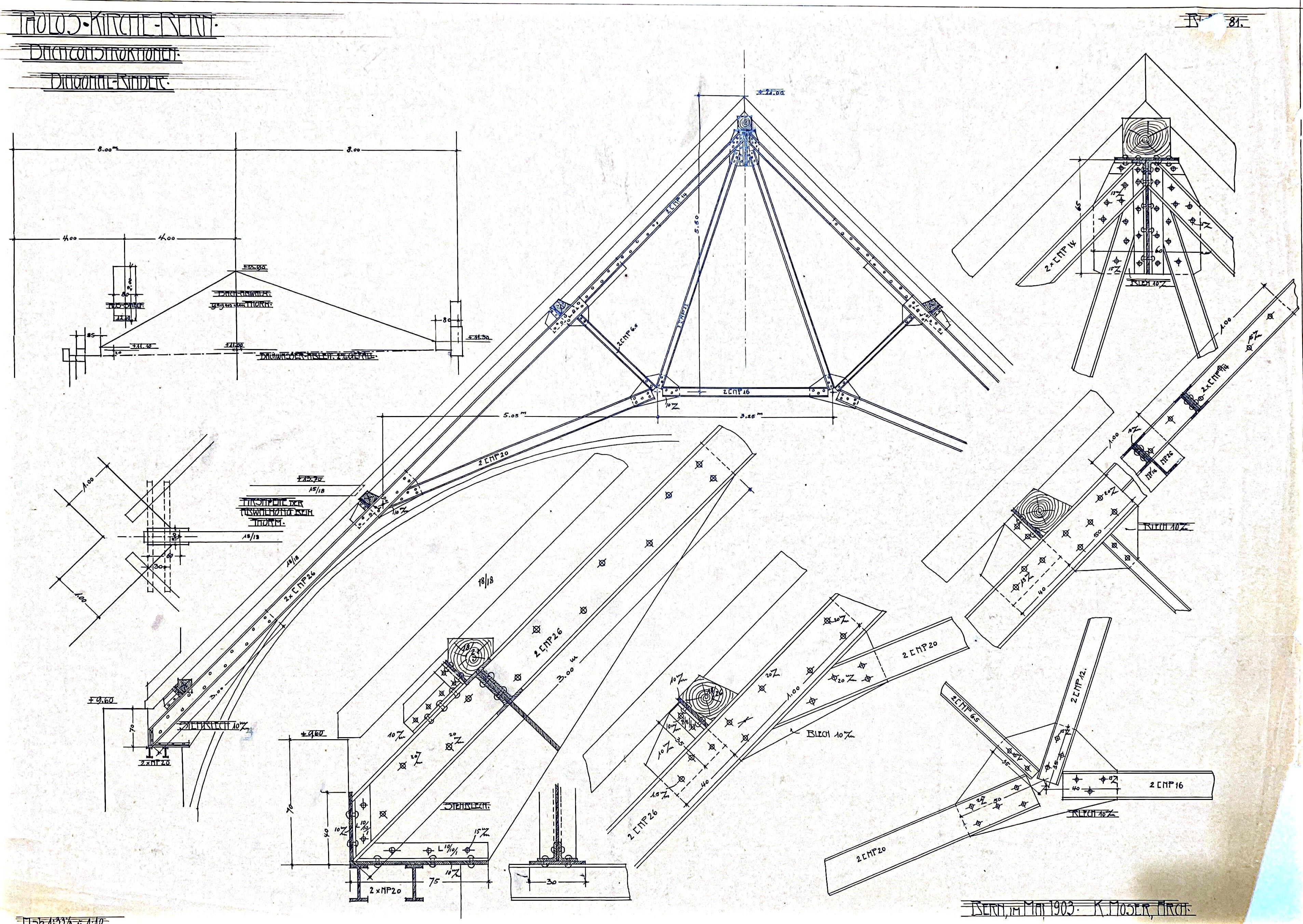

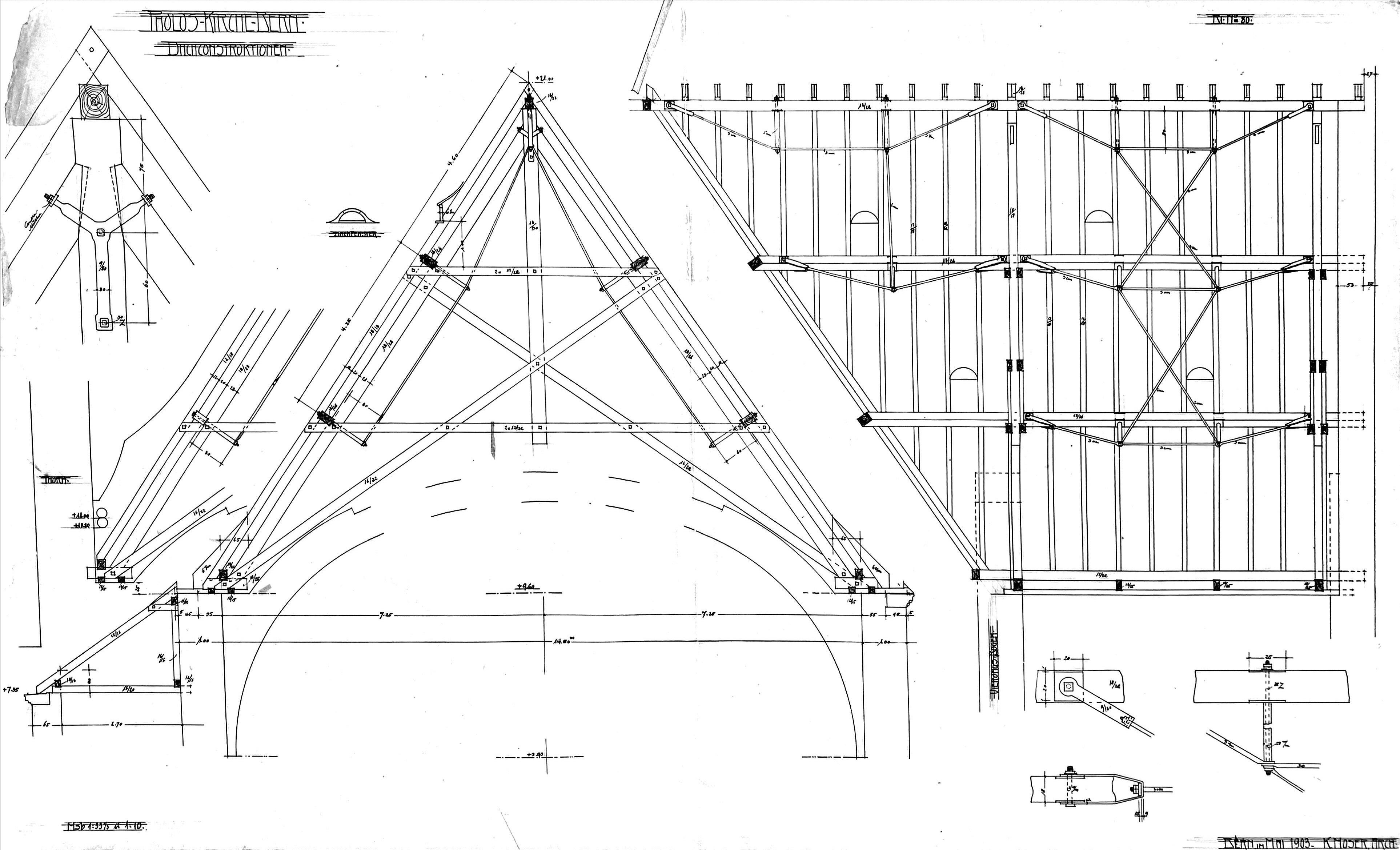

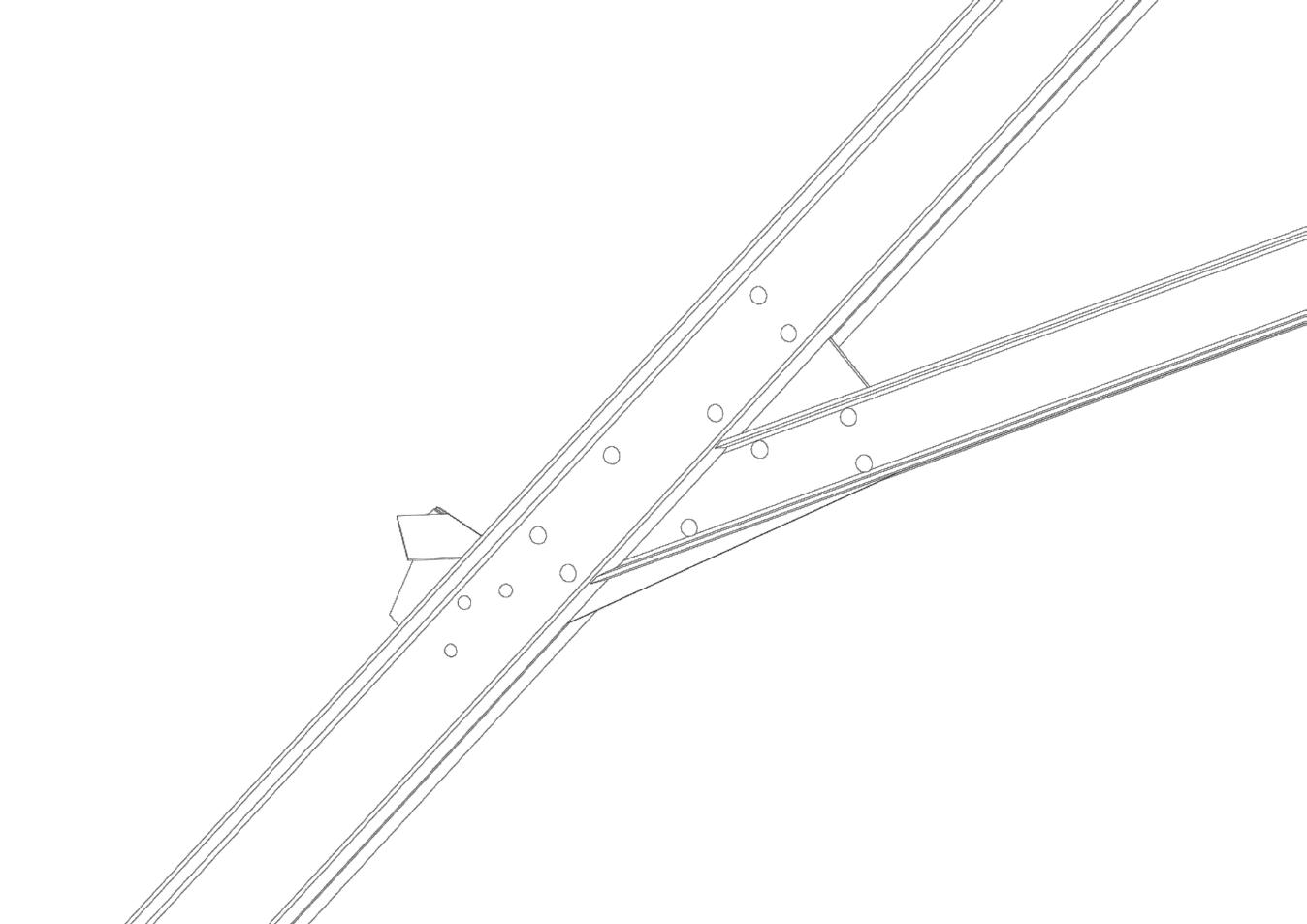

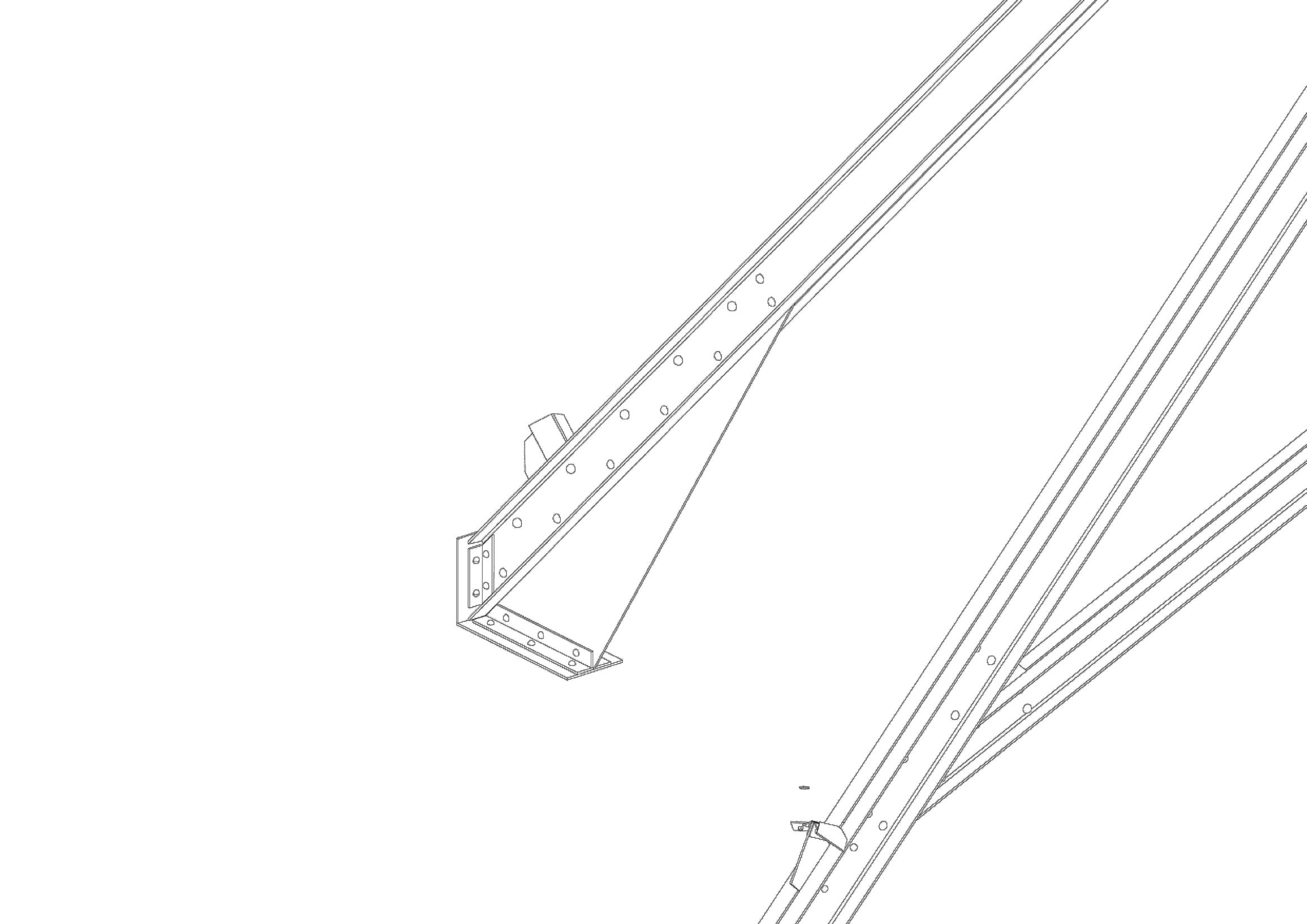

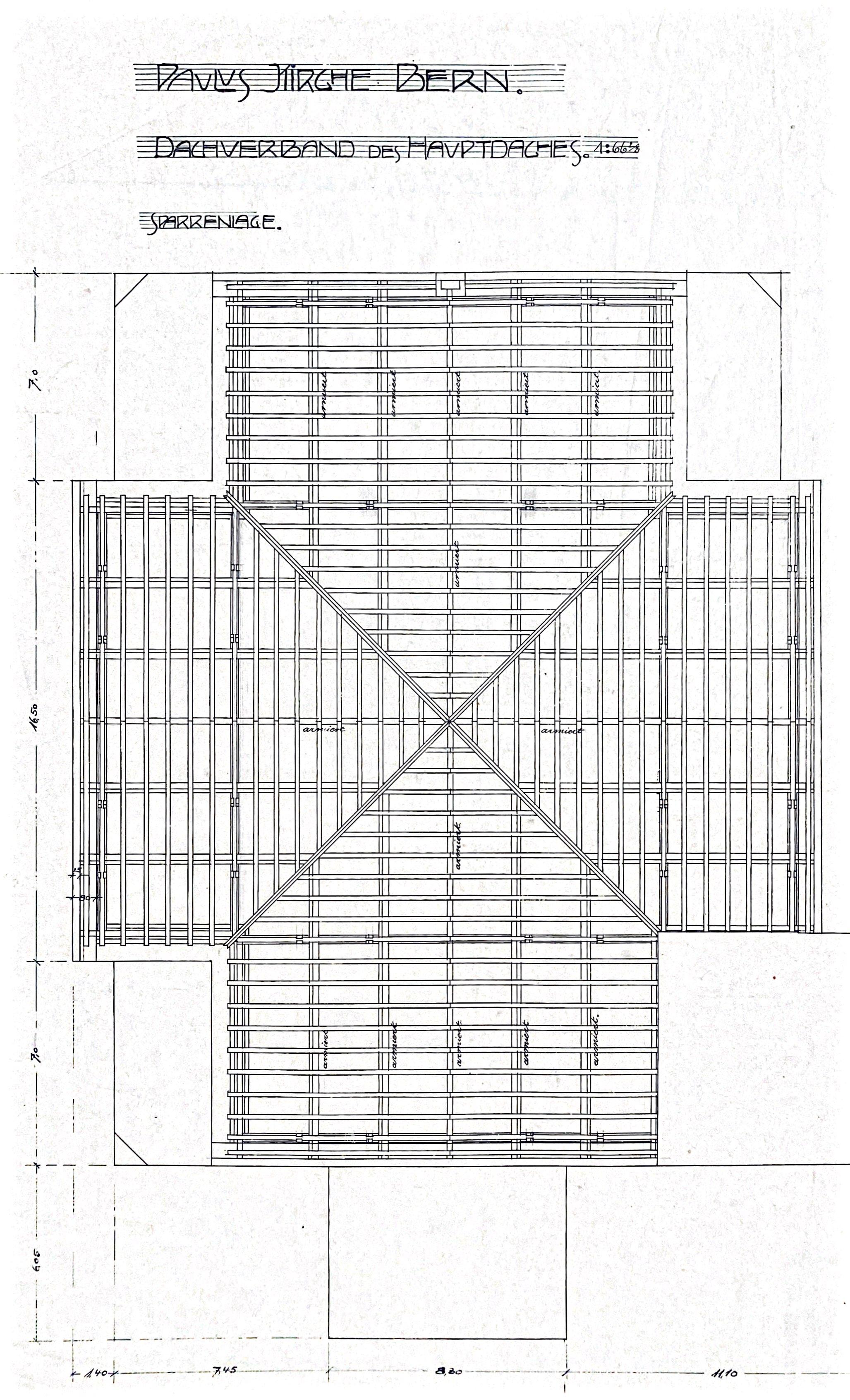

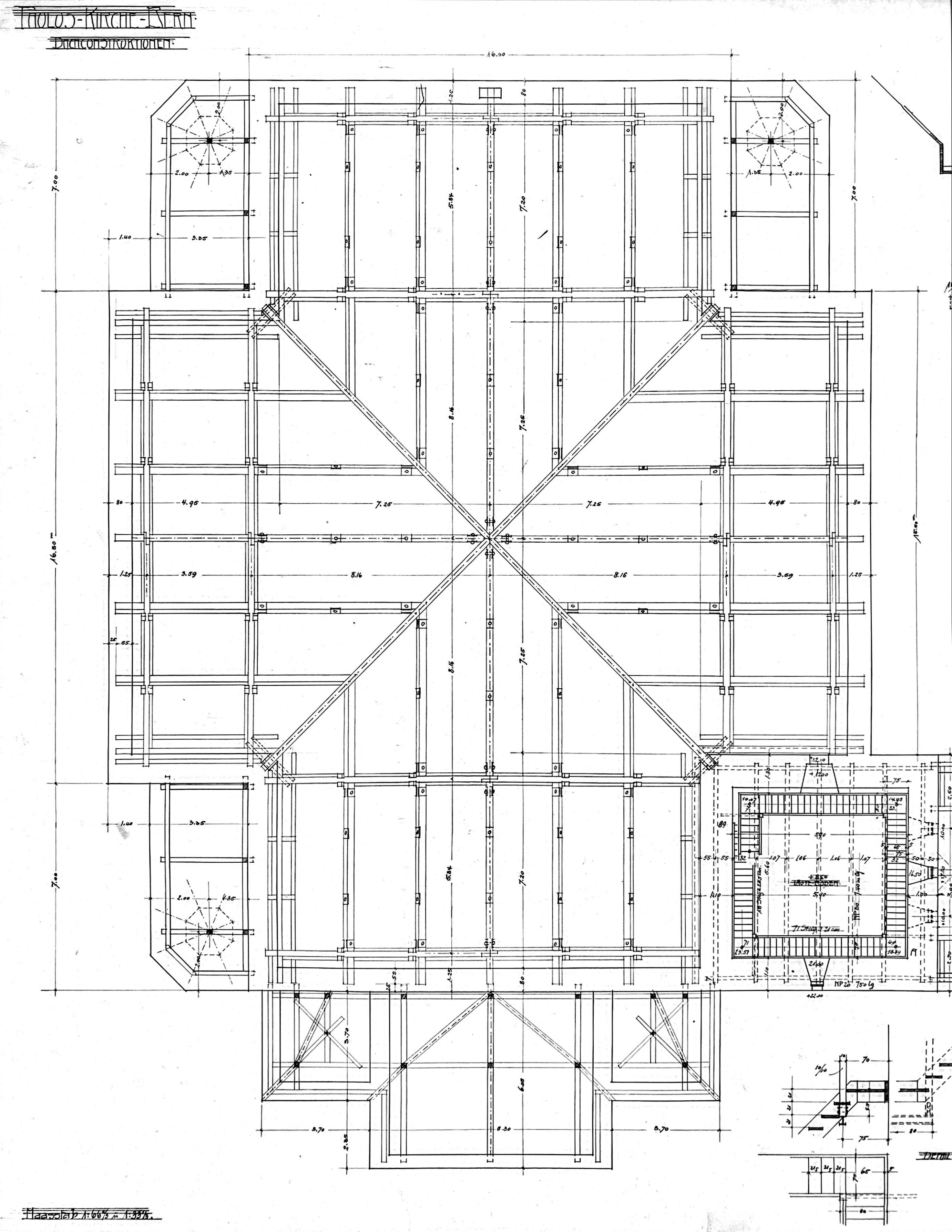

Grundsätzlich handelt es sich beim Dach um eine hölzerne Pfetten/Sparrenkonstruktion, welche ein Kreuz mit vier Firsten ausbildet. Erweitert wird die Konstruktion durch unterstützende eiserne Elemente. Diese werden einerseits punktuell in den Seitenarmen angewendet, andererseits als Diagonalbinder in der Konstruktion der Vierung und an der Kreuzung der vier Seitenarme.

Durch die hybride Konstruktion ist es möglich, das klassische Pfettendach schlanker und materialsparender auszubilden.

Holzkonstruktion:

Die sich gegenüberliegenden Seitenarme sind jeweils gespiegelt ausgebildet, einzig dort wo der Turm an das Dach anschlägt, ist die Traufe leicht nach oben versetzt. Die Seitenarme in Nord-Süd Richtung bestehen aus 21 Sparren, in Ost-West Richtung sind es deren 16 (Plan 4, vgl. Anhang S.19). Die Sparren ruhen auf vier Pfetten, welche die Kräfte wiederrum auf zwei Bindern abgeben. Einer davon liegt ca. in der Mitte des Seitenarmes, der andere gerade vor dem Giebelmauerwerk. Bei der Verschneidung zwischen den Seitenarmen sind die Sparren gekürzt und an eine diagonal liegende Strebe angeschlagen.

Mst: 1:400

Die hölzernen Binder (Plan 5) sind mit einer einfachen Hängesäule konstruiert, welche durch beidseitige Kehlbalken und Streben eingeklammert wird. Die Kehlbalken fixieren die Hängesäule und Streben. Die Streben tragen die Kräfte der Hängesäule auf das Mauerwerk ab und steifen den Bindern gegen horizontale Kräfte aus. Die mittleren zwei Pfetten liegen jeweils am Schnittpunkt der Kehlbaken mit den grossen Sparren des Diagonalbinders.

Mst: 1:200

Die Fusspfette liegt als Schwelle auf dem Mauerwerk auf. Die bauseitige Konstruktion konnte nicht erfasst werden, da diese hinter den Gewölbekuppen und der Spritzisolierung darauf verschwindet. In den Bauplänen aus dem Nachlass von Karl Moser ist aber ersichtlich, dass diese als doppelter Mauerbalken ausgebildet ist.

Eisenkonstruktion:

Die Eisenelemente werden auf drei Arten verwendet:

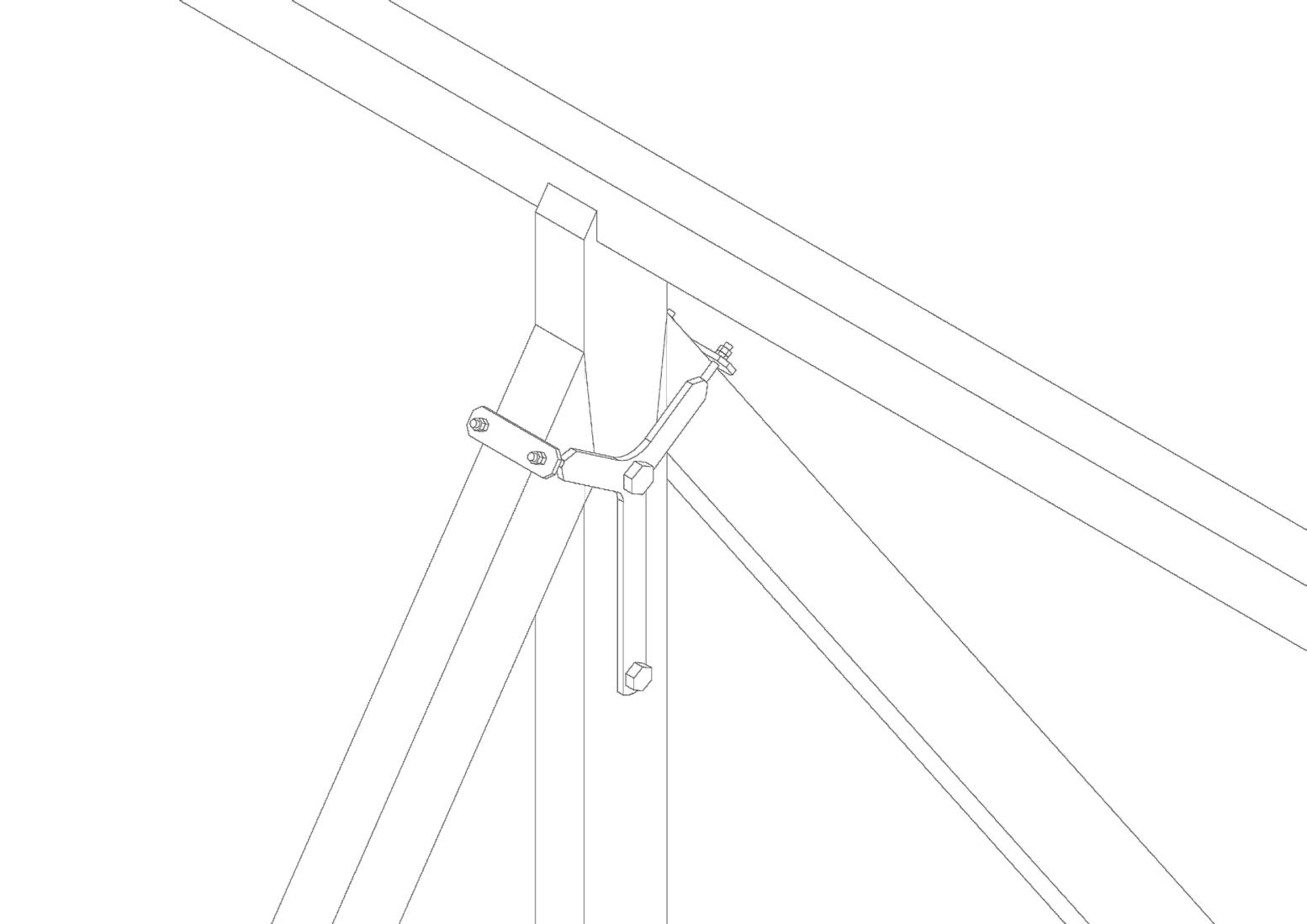

- Erstens als Bolzen mit Vier- oder Sechskantmuttern, welche die hölzernen Zangenkonstruktionen zusammenbinden und auch die Eisenkonstruktionen mit den Holzelementen verbindet (Abb. 5). Es handelt sich somit nicht um reine Holzverbindungen.

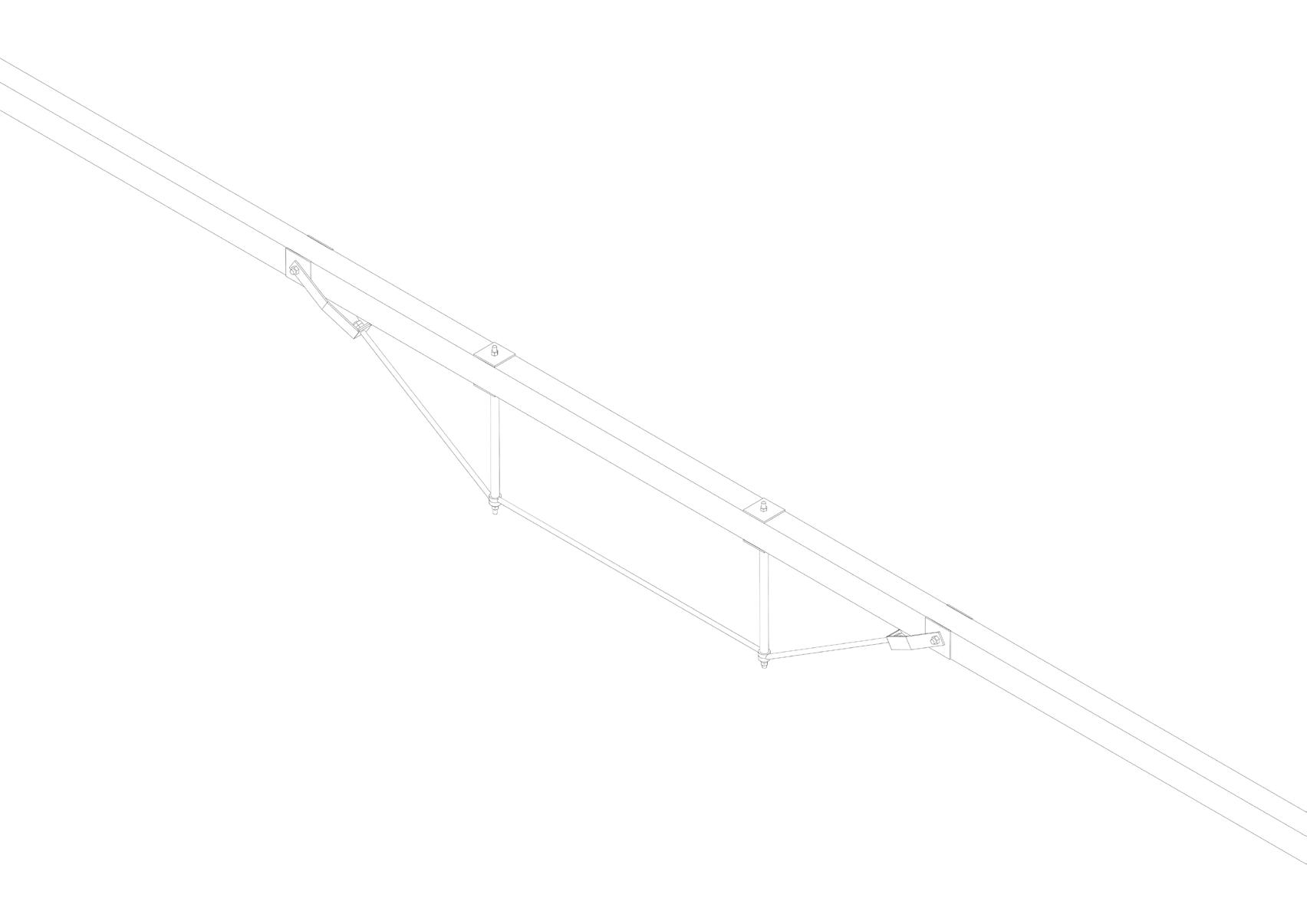

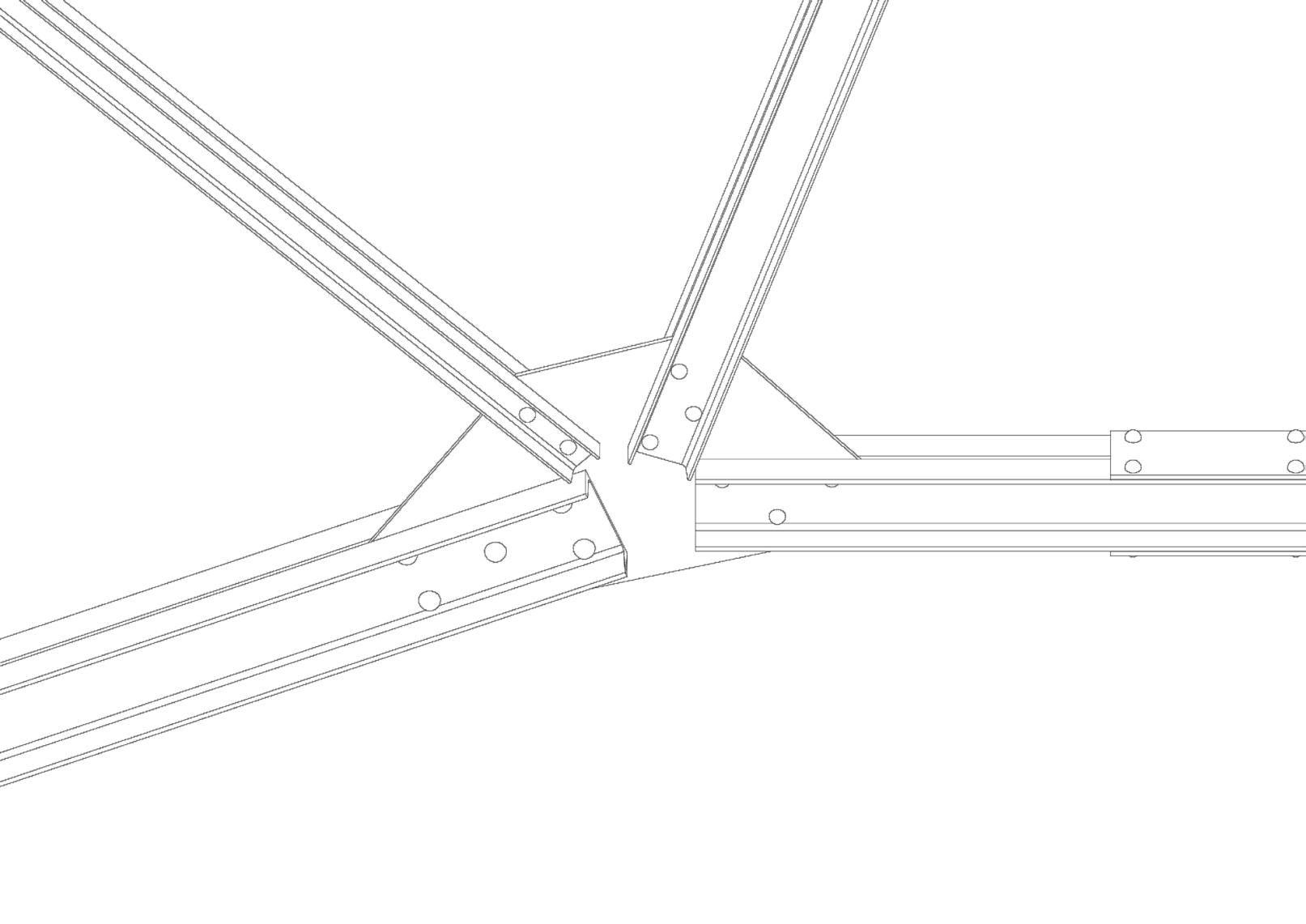

- Zweitens als Unterstützung der Pfetten gegen Durchbiegung. Indem nur jeweils zwei hölzerne Binder pro Seitenarm die Pfetten unterstützen, sind die Spannweiten recht gross. In der Mitte der Pfette wird ein Eisenstab befestigt, von wessen Spitze zwei Eisenstäbe wiederrum diagonal zurück zur Pfette verlaufen und an dieser durch eiserne

Plan 4: Projizierter Grundriss des Dachwerkes

Plan 5: Ansicht Holzbinder

Abb. 5: Holzverbindung mit Eisenschrauben am Binder

Klammern befestigt werden. Dadurch wird ein Durchbiegen der Pfette verhindert, da die Kräfte in der Mitte von der Pfette durch die Eisenstäbe auf die Seite geleitet werden. Somit können die Querschnitte der hölzernen Pfetten verkleinert werden.

Verbindungen:

Die Eisenelemente werden entweder über Klammern (Abb. 7) oder Winkel mit den Holzelementen verbunden. Kleine Eisenplatten, ca. 20x20 cm, sind in die Holzbalken eingelassen und verteilen die punktuell eingebrachten Kräfte durch die Eisenbolzen auf das Holz, welches jeweils orthogonal zur Faserrichtung belastet wird. Um eine feste Verbindung zu gewährleisten, werden die Bolzen nicht nur einseitig «eingeschraubt», sondern jeweils von der Rückseite her mit einer Mutter fixiert.

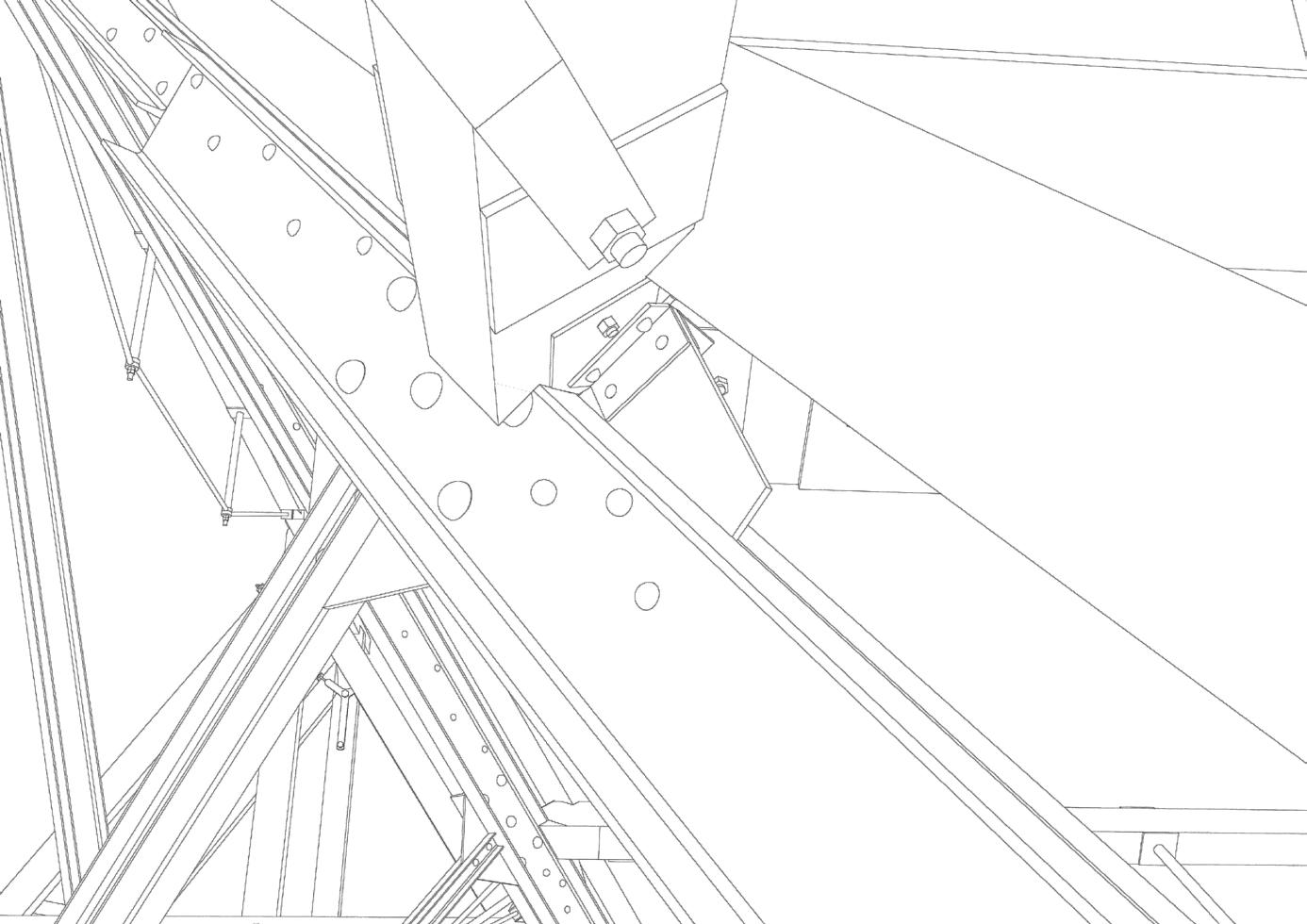

Abb. 6: Axonometrie einer Pfette mit Eisenverstärkung im Nord-Süd Seitenarm

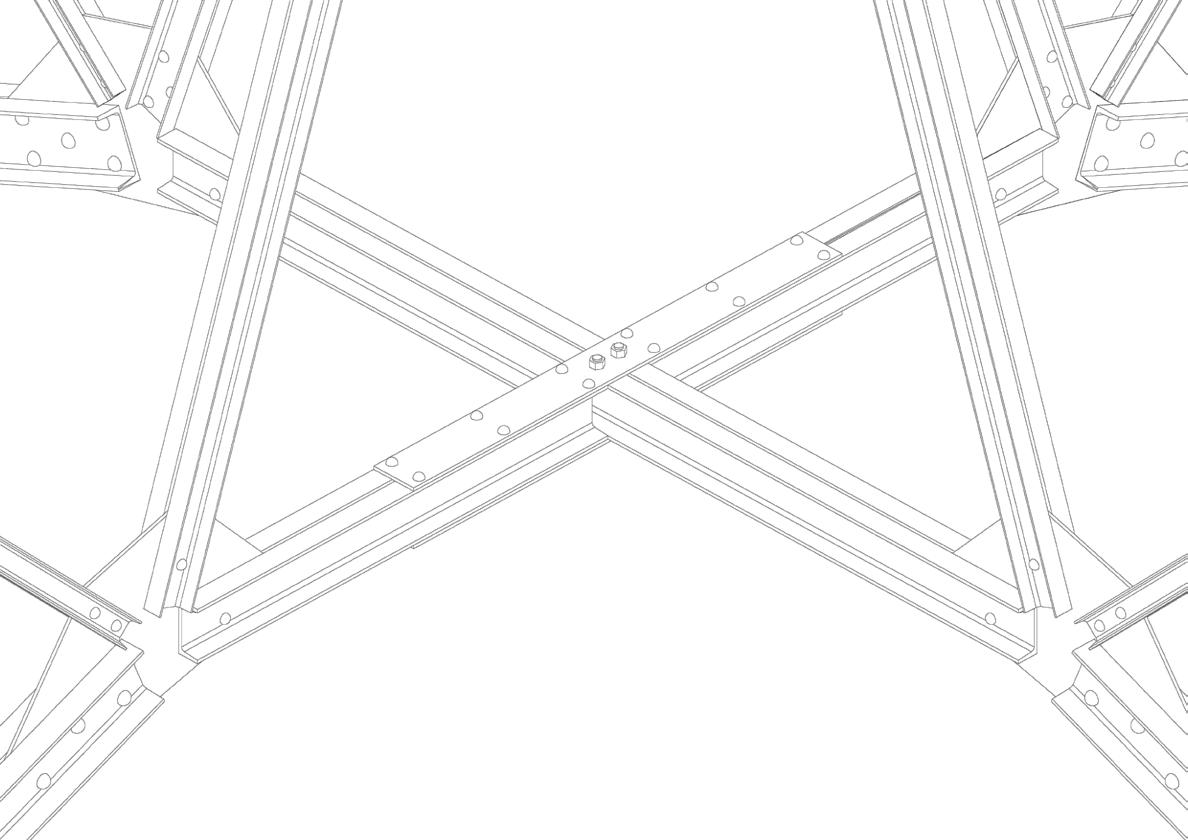

- Drittens bilden zwei Diagonalbinder über dem Hauptgewölbe eine zeltähnliche Konstruktion, welche die von den Seitenarmen herlaufenden Pfetten trägt (Plan 6). Die Diagonalbinder bestehen aus standardisierten C-Profilen, die jeweils Rücken an Rücken durch Nieten verbunden wurden. Dies erlaubt es, zwischen die Profile ein Eisenblech einzuspannen, an dem dann wiederum ein weiterer Doppel C-Träger befestigt werden kann.

Die Diagonalbinder tragen nicht nur die Pfetten, sondern auch die Aufhängung für den grossen Kronleuchter. Wie die Schwelle der Holzkonstruktion ist auch der Fuss der Diagonalbinder nicht sichtbar. In den Bauplänen ist dieser aber auf zwei I-Trägern befestigt, welche wohl ins Mauerwerk eingelassen sind (vgl. Anhang, S.29). Ein Stehblech verstärkt die Konstruktion an dieser Stelle zusätzlich.

Bei Holz zu Holz Verbindungen ist die Eisenplatte nur wenig grösser als die Mutter des Eisenbolzen selbst. Die Balken werden jedoch nicht nur durch die Eisenbolzen zusammengehalten, sondern überschneiden sich auch. Im Holzbinder ist dies gut zu sehen, im Schnittpunkt der horizontalen Balken mit den Sparren und der Strebe (vgl. Abb. 5).

Im First, im Schnittpunkt zwischen den Sparren und der Hängesäule am Holzbinder, ist die Hängesäule nach unten hin leicht eingeschnitten. In diese Aussparung laufen die Sparren hinein und werden durch ein dreischenkliges Eisenelement zusammengebunden. Ein Schenkel verläuft vertikal entlang der Hängesäule, die anderen zwei verlaufen jeweils zu den Sparren und ziehen diese über eine Metalplatte an die Hängesäule heran (Abb. 8, S.12).

Abb. 7: Eisenklammer um eine Pfette

Abb. 8: Eisenklammer an Streben und Hängesäule im First Aufhängung Kronleuchter

liefert. Diese Arbeiten dauerten bis Mitte Oktober, als das Fahrgerüst bereits wieder abgebrochen wurde.

- Ab Mitte Oktober wurde ein neues Gerüst für die Montage der eisernen Diagonalbinder gestellt. Danach wurde jeweils ein halber Diagonalbinder versetzt und montiert. Dessen Stabilisierung, bis die andere Hälfte auch eingebaut ist, wurde im Baujournal nicht vermerkt.

- Sobald ein Diagonalbinder gestellt war, wurden zuerst die untersten Pfetten versetzt und danach jeweils die Firstpfetten.

- Es folgten die mittleren Pfetten und die ersten Bundsparren bei den Holzbindern.

- Die weiteren Sparren wurden verlegt und man begann mit dem Untermauern der Pfetten, sowie der Giebel bis an die Sparren heran.

Abb. 9: Die Halterung für den Kronleuchter mit Winde

4.2 - Bauablauf

Durch im Stadtarchiv Bern erhaltenen, täglichen Baurapporte lässt sich der Bauablauf der Kirche und des Daches relativ genau rekonstruieren. Dies ermöglicht es auf die statischen Abhängigkeiten innerhalb der Dachkonstruktion zu schliessen.

Das Dachwerk konnte innerhalb von ca. eineinhalb Monaten errichtet werden, zwischen Ende September 1903 und Anfang November 1903 (Plan 7):

- Begonnen wurde Ende September mit dem Anliefern des Materiales und Anfang Oktober mit dem Errichten eines Fahrgerüstes.

- Mit Hilfe des Fahrgerüstes wurden die hölzernen Binder gestellt, jeweils immer zwei pro Kreuzarm. Parallel dazu wurden die Diagonalbinder, jeweils halbiert, ange-

- Schliesslich wurde mit den letzten Sparren am 5. November das Dachwerk fertiggestellt und man begann mit dem Verschalen des Daches.

Der Bauablauf verlief somit recht klassisch und erwartungsgemäss. Wann die eisernen Verstärkungen an den Pfetten angebracht wurden, ist nicht vermerkt. Da aber sogleich mit dem Auflegen der Dachabdeckung weitergemacht wurde, mussten diese wohl gerade nach dem Versetzen der Pfetten montiert werden, damit diese die Last aufnehmen konnten.

Plan 7: Bauablauf

1: Binder Nordern

2: Binder Westen

3: Binder Süden

4: Binder Osten

5: Diagonalbinder

6: Pfetten

7: Mauerwerk

- In den Plänen sind die Befestigungen der Pfetten an den Diagonalbinder rechtwinklig zu diesem gezeichnet. Dies bedeutet, dass der horizontal liegende Pfettenbalken in diesem Bereich hätte eingeschnitten werden müssen, um die Neigung des Diagonalbinders aufzunehmen. In der Ausführung löste man das Detail dann jedoch umgekehrt, in dem sich der Befestigungswinkel am Diagonalbinder neigt, um die Neigung der Pfetten aufnehmen zu können (Plan 12).

Sehr wahrscheinlich gibt es noch weitere Abweichungen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht gefunden wurden und erst durch weiteres Planmaterial identifizert werden könnten. Dieses Planmaterial würde vielleicht auch über weitere

Detailverbindungen Aufschluss geben, die im vorliegenden Material nicht aufgezeichnet waren. Es ist aber auch realistisch anzunehmen, dass das Dachwerk nicht bis ins letzte Detail gezeichnet wurde (vgl Kapitel 4.4).

4.4 - Entwurfsprozess und Materialwahl

Während der Entwurf der Architektur selbst und der gestalterischen Elemente künstlerisch und frei war, folgten Curjel & Moser in der Konstruktion des Dachwerks einem sehr pragmatischen Entwurfsansatz, der gängige und erprobte Konstruktionslösungen einsetzte.

Der Einsatz von Eisen im Dachwerk wurde im Verlaufe des 19. Jahrhunderts immer populärer, vor allem im Bereich der Verbindungen.37 Gerade die Verwendung von Eisenbolzen, welche über quadratische Eisenplatten die Kraft in die Hölzer einleiten, war eine verbreite Lösung, die es auch erlaubte, die Kraftmenge zu justieren.38

Auch die Eisenklammern im First waren eine bereits erprobte Lösung, welche diesen Punkt zusätzlich stabilisiert.39 Dieses Element kann auf Leo von Klenze zurückgeführt werden.40

Die bemerkenswertesten Elemente im Dachwerk sind sicherlich die Eisenverstärkungen entlang der Pfetten. Im Rahmen der Recherche für diese Arbeit konnten keine vergleichbaren Elemente gefunden werden. Dies ist noch ein offener Punkt, dem man genauer nachgehen könnte. Es zeigt sich somit, dass Curjel & Moser in der Konstruktion mit den modernen Lösungen vertraut waren und diese gerne einsetzten. Dass die Konstruktion und die neuen Bautechniken von grossem Interesse für Karl Moser war, wird auch in seiner Lehre sichtbar. An der ETH legt er in seinen Entwurfskursen grossen Wert auf das Mitdenken der Konstruktion und dem Einbinden neuer konstruktiver Möglichkeiten (vgl. Kapitel 2.2).

Obwohl die konstruktiven Lösungen zwar ein wichtiger Bestandteil des Entwurfes waren und man möglichst pragmatisch vorging, wurden diese Lösungen noch nicht als formbildend eingesetzt und waren somit von der restlichen Architektur weitgehend losgelöst.41 Dies war zu der Zeit um 1900 ein gängiger Ansatz, Kienzle schreibt dazu:

«Selbstverständlich zog man neue Baumaterialien und neue technische Hilfsmittel herbei, aber die mit ihnen gegebenen technischen und formalen Möglichkeiten wurde nicht konsequent ausgenützt.»42

So ist zum Beispiel der Beton in den Rundbögen über den Emporen kaschiert, in dem er in einer Werksteinoptik bemalt wurde. Mit dem Wandel zum neuen Bauen und der Moderne, in der es wieder vermehrt um eine Materialechtheit ging, änderte sich diese Haltung. Auch Karl Moser vollzog diesen Wandel, gerade mit der Antoniuskirche in Basel.

Aufschlussreich über den Entwurfsprozess ist auch der Bau der Universität Zürich von Karl Moser. Über diesen schreibt Uta Hassler, dass die genauen Konstruktionsdetails erst in Zusammenarbeit und auf Vorschlag des Unternehmers festgelegt wurden.43 Obwohl die Pauluskirche rund zehn Jahre zuvor gebaut wurde, lässt sich annehmen, das Curjel & Moser hier gleich vorgingen, da dies die Unterschiede zwischen Planstand und gebautem Dachwerk, gerade in den Details, erklären würde.

Somit kann die Wahl der hybriden Dachkonstruktion als eine pragmatische Lösung angesehen werden, die vor allem zweckdienlich sein sollte. Gründe, die für diese Lösung gesprochen haben können, sind:

- die einfache Lösung schwieriger konstruktiver Punkte innerhalb des Daches: gerade die Verschneidungspunkte der Pfetten müssen gut unterstützt werden.44 Durch die Weite der Diagonalbinder konnte dies mit Eisenprofilen mit einem nicht zu grossen Querschnitt erreicht werden.

- das Einsparen von Holz: insbesondere die Pfetten können durch die Eisenversteifungen mit kleinerem Querschnitt ausgebildet werden. Dies konnte eine Kostenfrage gewesen sein, da es zu der Zeit eine grosse Nachfrage nach Holz gab.45

- die einfacheren Verbindungen mit Bolzen anstelle von aufwändigen Zimmermannsverbindungen: dies konnte Zeit sparen in der Fertigung und ermöglicht es, die Verbindungen nachzujustieren.

- die Neugierde an neuen Konstruktionsmethoden und das Austesten von diesen.

37 Säbel 2016, S.261.

38 Ebd.

39 In ähnlicher Form z.B. im Marstall in Regensburg (1829-1831), in dem ein Rundbogen aus Eisen zur Verstärkung des Firstes verwendet wurde. Zu bemerken ist auch, dass hier der Einschnitt der Streben in die Hängesäule gleich ausgeführt ist wie in der Pauluskirche, also auch nicht entsprechend der Planung von Curjel & Moser. Vgl. Säbel 2016, S.243.

40 Säbel 2016, S.248.

41 Oechslin 2010, Bd.1, S.200.

42 Kienzle 1937, S.31.

43 Oechslin 2010, Bd.1, S.200.

44 Schmitt, S.74.

45 Säbel 2016, S.261.

5 - Zusammenfassung und Ausblick

Die Pauluskirche in Bern ist heute ein bedeutender und gut erhaltener Bau des Jugendstiles in der Schweiz und auch ein Beispiel für die Wandelbarkeit von Curjel & Moser. Vom ersten Wettbewerbsentwurf bis zum fertigen Bau, zeigt sich wie sich ihre Auffassung der Architektur und ihres Ausdruckes und des Städtebaus, änderte.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Dachwerk der Pauluskirche mit einem Fokus auf seine Konstruktions- und Baugeschichte untersucht.

Durch ein 3D-Scan und Modell war es möglich, die Dachkonstruktion auf ihre Funktion, Planung und Herstellung zu untersuchen.

Das aus Holz und Eisen gefertigte Dachwerk ist eine ingeniöse Lösung, die material- und zeitsparend errichtet werden konnte. Durch das Zusammenspiel der beiden Materialien entstand eine Konstruktion, die gezielt auf die verschiedenen Anforderungen und Situationen am Dach eingeht.

Dahinter steht eine pragmatische und zweckorientierte Herangehensweise an das Entwerfen der Konstruktion, in der Curjel & Moser sehr offen für neue Bautechniken und Materialien waren und diese frei einsetzten, um die beste statische Lösung zu erreichen.

Dadurch ist eine Konstruktion entstanden, welche auch heute noch quasi unverändert besteht und funktionell ohne Einschränkungen funktioniert.

Diese Herangehensweise an den Entwurf ist auch aus heutiger Sicht bewundernswert, in der die Architektur der Konstruktion oftmals übergeordnet wird und sich letztere den konzeptuellen Ideen oftmals anpassen muss, obschon dann weniger günstige Lösungen entstehen können.

Aufschlussreich wäre nun auch eine Untersuchung, ob diese Dachkonstruktion ein Einzelfall im Werk von Curjel & Moser darstellt, oder sich mehrfach erprobt hatte. Gerade die Kirchen:

- Ev.-ref. Pauluskirche Basel, 1897–1901

- Ev. Johanniskirche, Karlsruhe, 1900–1904

- Ev. luth. Nikolaikirche, Frankfurt am Main, 1906–1909

wären spannende Objekte. Diese stammen aus der gleichen Schaffensphase und sind in ihrer architektonischen Disposition und Gestaltung der Pauluskirche sehr ähnlich und somit für einen Vergleich gut geeignet.

Fragestellungen könnten dabei sein, wie Curjel & Moser dort in der Konstruktion vorgingen, ob es je nach Region oder Zeit Unterschiede gibt und ob sich die Konstruktionen über die Jahrzehnte ebenfalls so gut erhalten haben.

6 - Literaturverzeichnis

Germann, Georg: Der protestantische Kirchenbau in der Schweiz. Zürich: Orell Füssli Verlag, 1963.

Keller, Jürg: Die Pauluskirche in Bern. Bern: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 2001.

Kienzle, Hermann: Karl Moser, 1860–1936. Zürich: Verlag der Zürcher Kunstgesellschaft, 1937.

Oechslin, Werner; Hildebrand, Sonja (Hg.): Karl Moser. Architektur für eine neue Zeit. Band 1. Zürich: gta Verlag, 2010.

Oechslin, Werner; Hildebrand, Sonja (Hg.): Karl Moser. Architektur für eine neue Zeit. Band 2. Zürich: gta Verlag, 2010.

O.V.: Die Pauluskirche in Bern. Bern: Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde, 1906.

Rupp, Marco, et al.: Die Längasse. Ein Rundgang durch ein Berner Quartier. Bern: Berner Heimatschutz Regionalgruppe Bern, 1990.

Säbel, Anja: Hölzerne Dachtragwerke im Königreich Bayern. Diss. Universität der Bundeswehr München, 2016.

Schmitt, Eduard; Landsberg, Theodor: Dächer, Dachformen und Dachstuhlkonstruktionen. Holzminden: Reprint–Verlag Leipzig, 2002.

Schnell, Dieter; Van Wijnkoop Lüthi, Marc: Stadtführer Bern. Christliches Bauen in Bern. Bern: Berner Heimatschutz Regionalgruppe Bern, 1999.

Weibel, Andrea. Curjel, Robert. Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 15.03.2004. https://hls-dhs-dss.ch/ de/articles/045562/2004-03-15/.

7 - Abbildungs- und Planverzeichnis

Abbildung 1: Rohr, Georg Abbildung 2: Märki, Kurt. Paulus-Kirche, Ref. Kirchgemeinde, Länggasse, Bern. https://www.ronorp.net/bern/forum-3/ stadtgespraech.40/bernphototrip.36373/249625. Abgerufen am 25. Juli 2022. Abbildung 3: Rohr, Georg Abbildung 4: Rohr, Georg Abbildung 5: Rohr, Georg Abbildung 6: Rohr, Georg Abbildung 7: Rohr, Georg Abbildung 8: Rohr, Georg Abbildung 9: Rohr, Georg

Plan 1: Links: Keller Jürg, S.11.; Rechts: gta Archiv Zürich, Nachlass Karl Moser. Plan 2: O.V.: Die Pauluskirche in Bern. Erbaut von Curjel & Moser, Architekten in Karlsruhe. In: Schweizerische Bauzeitung, Band 45, Heft 23 (1905), S.276. Plan 3: Rohr, Georg Plan 4: Rohr, Georg Plan 5: Rohr, Georg Plan 6: Rohr, Georg Plan 7: Rohr, Georg Plan 8: Links: gta Archiv Zürich, Nachlass Karl Moser; Rechts: Rohr, Georg Plan 9: Links: gta Archiv Zürich, Nachlass Karl Moser; Rechts: Rohr, Georg Plan 10: Links: gta Archiv Zürich, Nachlass Karl Moser; Rechts: Rohr, Georg Plan 11: Links: gta Archiv Zürich, Nachlass Karl Moser; Rechts: Rohr, Georg Plan 12: Links: gta Archiv Zürich, Nachlass Karl Moser; Rechts: Rohr, Georg

8.1 - Pläne aus Scan und 3D-Modell (massstäblich)

8.2 - Pläne aus dem Nachlass Karl Moser, gta Archiv

ETH Zürich (nicht massstäblich)

8.3 - Fotos Dachwerk, Rohr Georg

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Mst: 1:150

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Grundriss mit Lage Turm

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Diagonalschnitt entlang Diagonalbinder

Mst: 1:150

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version Mst: 1:100

Schnitt Holzbinder

Schnitt Verbindungspunkt Mittelebene Diagonalbinder

First Diagonalbinder

oberer Verbindungspunkt Pfette zu Diagonalbinder

Schnitt unterer Verbidungspunkt Pfette zu Diagonalbinder

Vectorworks Educational Version

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Vectorworks Educational

Schnitt

Schnitt

Schnitt Fuss Diagonalbinder

Mst: 1:20

Ansicht First Diagonalbinder

Ansicht Verbindung Pfette zu Diagonalbinder

Ansicht Verbindungspunkt Mittelebene Diagonalbinder

Ansicht Mittelebene/Kreuzungspunkt Diagonalbinder

Ansicht Verbindungspunkt Diagonalbinder

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Ansicht Fuss Diagonalbinder

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Weitwinkelansicht Dachwerk

Verbindungsdetail an Eisenversteifung

Eisenversteifung gegen Durchbiegung im First

Pfette mit Eisenversteifung

Verbindungsdetail Eisenversteifung und Pfette

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Verbindungsdetail der Eisenträger am Diagonalbinder, Kronleuchterhalterung

Verbindungsdetail der Eisenträger am Diagonalbinder, First

Verbindungsdetail Pfette an Diagonalbinder

Verbindungsdetail der Eisenträger am Diagonalbinder, Pfettenanschlag

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen

Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Diagonalbinder am Kreuzungspunkt der Pfetten

Verbindungdetail am Holzbinder mit Metallbolzen

Unterkonstruktion der Winde für den Kronleuchter

Übergang vom Dachstuhl zur Giebelmauer

Unterer Anschlag der Pfette an den Diagonalbinder

Das Dachwerk der Pauluskirche Bern, Georg Rohr - Betreuer: Manuel Maissen Lehrstuhl für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte, Prof. Holzer

Dreischenklige Metallklammer am First