關於「記憶所繫之處」

記憶所繫之處屬於兩種領域,一方面引人入勝,一方面也造成複雜性:看似

簡單卻曖昧不明,看似自然天成卻又有人工成分,看似能夠以感知的經驗 立即感受,卻又屬於極度抽象的建構。三種意義同時存在,只是程度各異。

看起來純屬物質性的場所,例如一間檔案館,唯有在想像力賦予了象徵光

環時,才會變成記憶所繫之處;諸如純具功能性的教科書、遺囑、老兵協 會等等,只有在它們同時也是某種儀式的對象時,才能視為記憶所繫之處。

又如一分鐘默禱,它絕對是象徵性的,卻也是時間單位的物理劃分,並且週 期性地用於集中精神以召喚回憶。「世代」這個概念如此抽象,算是記憶所 繫之處嗎?[其]物質性在於人口學方面的內涵,功能性則是基於一種假

設,因為它同時確保了相關記憶的凝成及傳承;其象徵性則是從定義而來, 因為它透過一小群人親身經歷的某個事件或[…]經驗來界定多數人的共 同特徵。

構成記憶所繫之處的[,]是一種記憶與歷史之間的遊戲,兩者互動的結

果造成[兩者]彼此之間的複因決定,[首先]必須要有記憶的意願。[…] 如果缺乏記憶的意圖,那麼所謂的記憶所繫之處與歷史所繫之處並無二致。

記憶與歷史混雜而並存,兩者宛如聽寫時的說話者與書寫者。因此,事件 與歷史著作這兩個領域值得我們特別注意⸺它們不是記憶與歷史的混合,

而是歷史中不折不扣的記憶工具,讓我們得以清楚界定領域。[…]只有那 些重新整理記憶為主的、或將重新整理過的記憶寫成教學範本的歷史著作, 才是記憶所繫之處。[…]只有兩種事件可視為記憶所繫之處,而評斷的 依據完全不在其規模。一方面,有些微不足道、當時未受特別注意的事件, 在人們回顧歷史時,反而被視為新事物的濫觴或新時代開始的轉捩點,因

而變得備受重視。另一方面,有些事件當下雖然不算大事,卻立刻被賦予 某種重大的象徵意義[…] 記憶繫於場所,一如歷史繫於事件。

[…]關於記憶,任何史學與科學的取徑,不論是訴諸國族記憶或[…]

某種社會心態的記憶,都與探知事物本身(realia)有關,都致力於掌握事 物的真實存在。

摘錄自:

諾哈(Pierre Nora)編,戴麗娟譯,《記憶所繫之處Ⅰ》。臺北:行人文化實驗室, 2012年,頁26-27,30-34。

關於「 〈歷史哲學論綱〉 第九則 」

克利(Paul Klee)有一幅名為〈新天使〉(Angelus Novus)的畫,展示

著一個天使看起來正要離開他凝神注視的事物。他雙眼圓睜,嘴巴張開,翅 膀攤開。這就是人們描繪歷史天使的樣子。他的臉朝著過去。在我們感知 到一連串事件的地方,他看到的是一場單一的災難。這場災難持續堆積著 屍骸,猛烈地將之拋擲到他面前 。天使想停下來喚醒死者,把破碎的世界

修補完整。偏偏從天堂吹來一陣風暴,猛烈地吹擊著他的翅膀,以至他再 也無法把羽翼收攏。這場風暴勢不可擋地把天使刮向他背對著的未來,而

他面前的殘垣斷壁卻愈推愈高,直逼天際。這場風暴就是我們所謂的進步。

摘錄自:

Walter Benjamin, Illuminations: Essays and Reflections. Trans., Harry Zohn. New York:Shocken Books, pp. 27-8.

何以如是的探問是為了走向未來

創作陪伴|張家甄

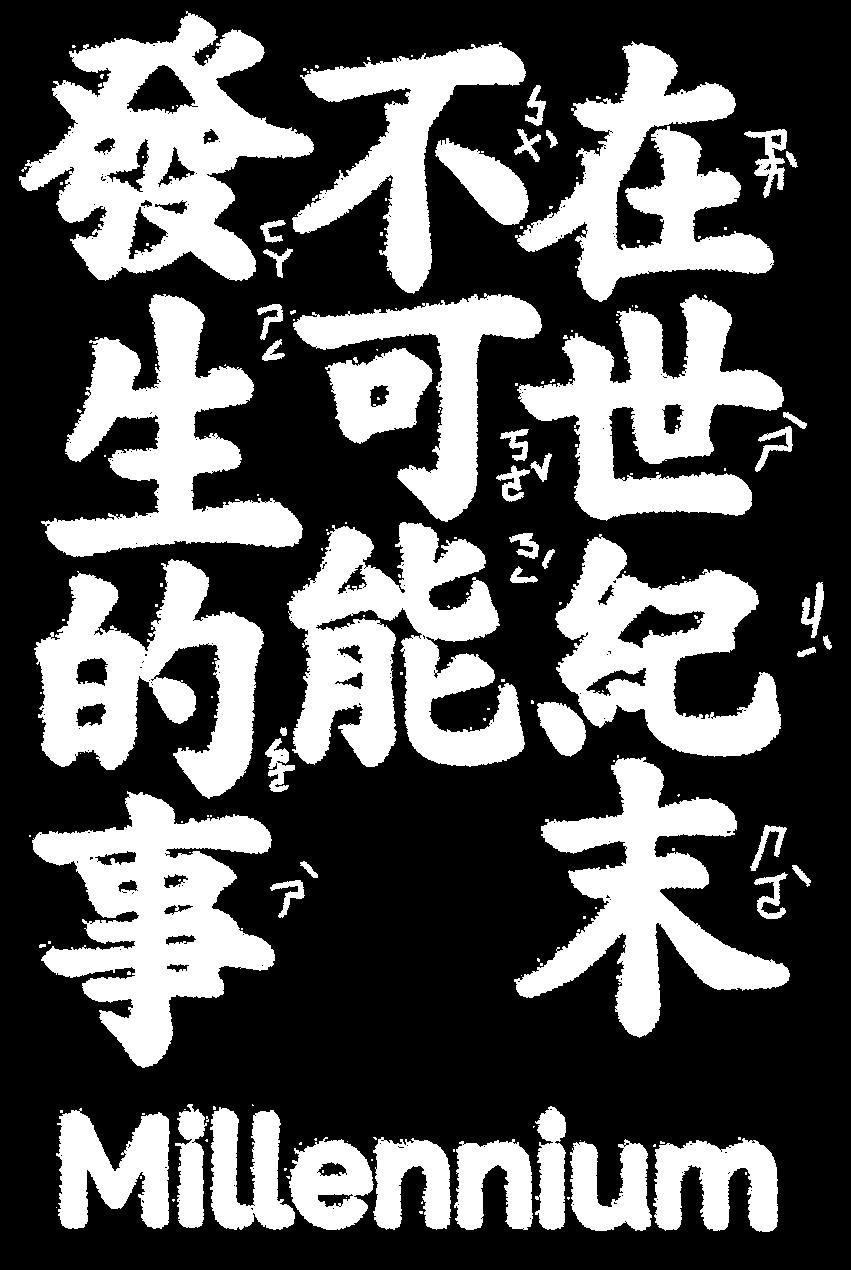

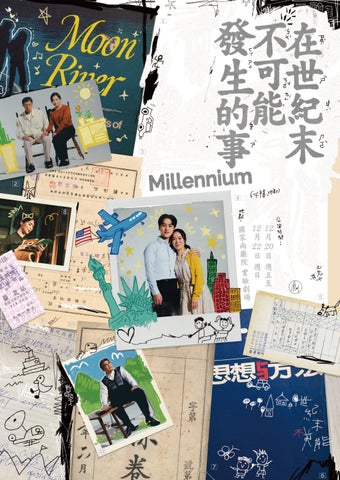

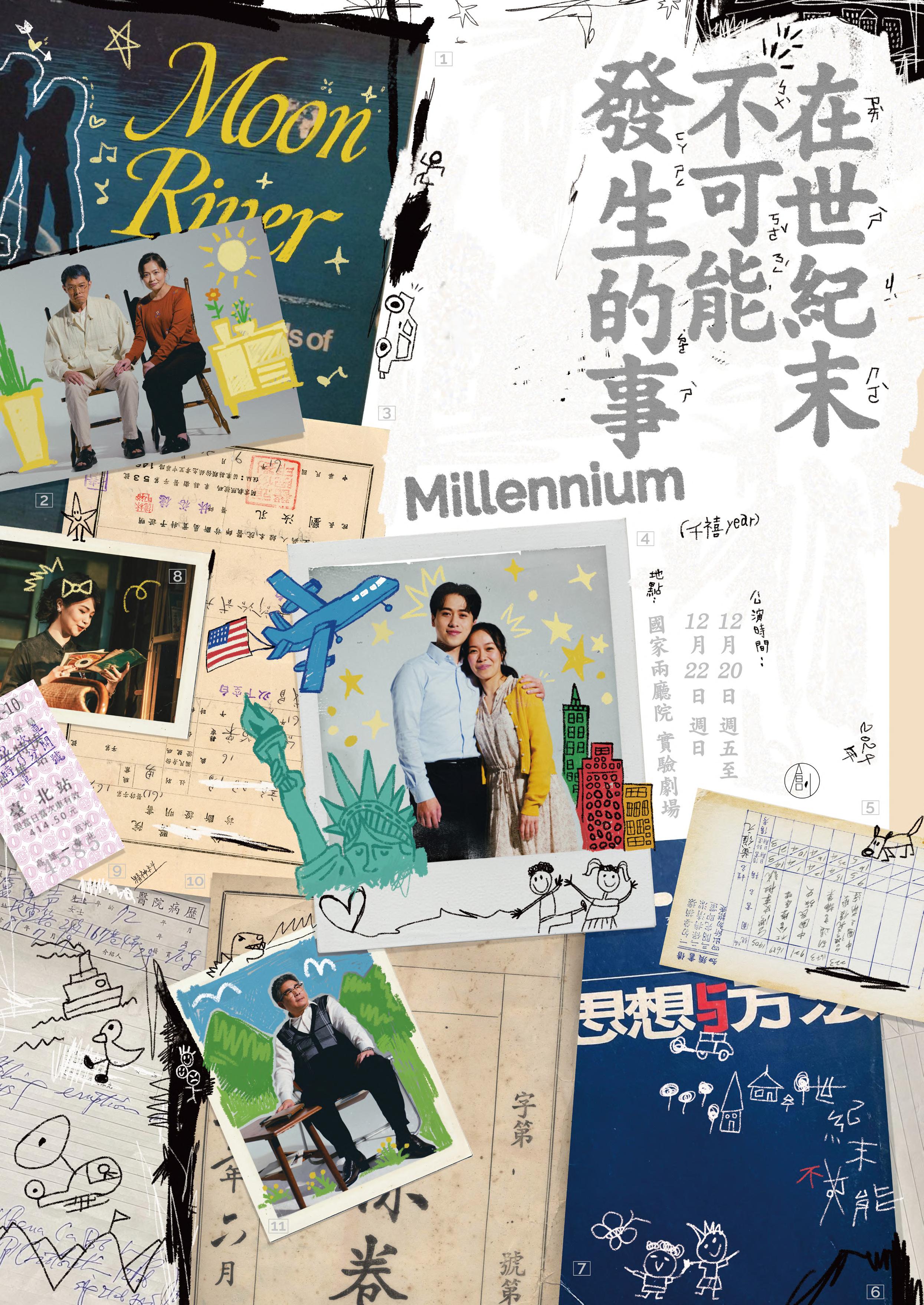

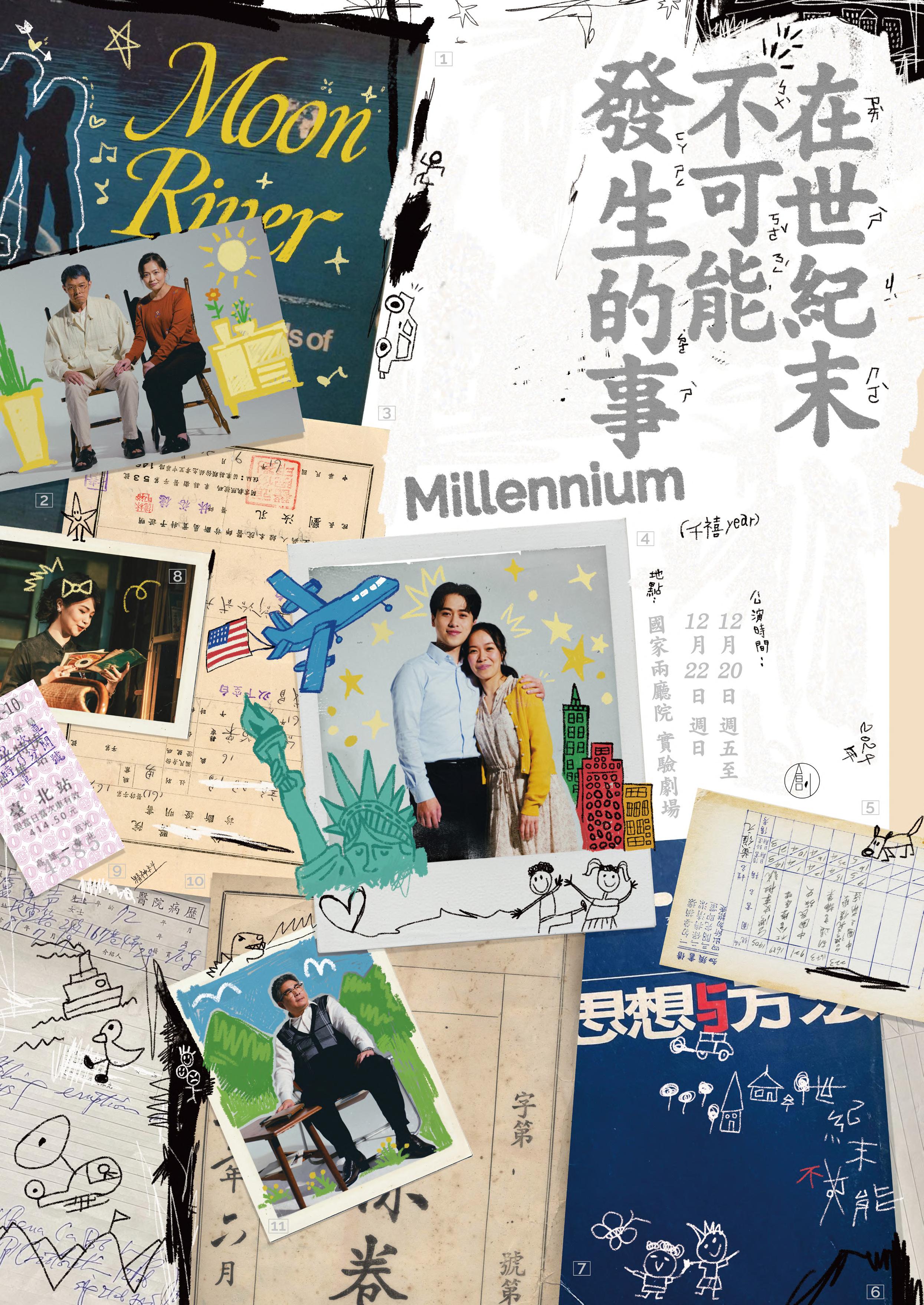

《在世紀末不可能發生的事》描寫一對準備步入婚姻、計畫赴美生活的情 侶,在雙方父母正式見面的場合上,才意外地發現雙方的父親,大概在 三十年前,很可能有過一段不堪回首的交集。過往秘密的揭露,觸發了

一無所知到知的過程,這對戀人當下的日常、對家人的觀感、自我的理 解,甚至對未來的想像,都變得不再順理成章,理所當然。劇作家陳建 成以寫實風格的家庭劇形式,召喚白色恐怖的記憶,探問威權時代所遺 留的暴力創傷與負面遺產能怎麼妥善地處理。

面對這段距今不遠卻顯得遙遠的歷史時間,陳建成一如既往地選擇以瑣 碎、日常的生活切面,著力呈現創傷事件過後,人們的困境、內在歷程 及其如何因應的生存狀態,而非再現暴力事件。有別於直接以史料再現 事件現場的編劇策略,陳建成採集史實的切片,跳脫面對這段幽闇歷史 易落入的後見 「應然」,保留碎片的異質性,想像在彼時的社會條件之下, 歷史有沒有可能以另一種方式發生,帶著這樣的意識,將真實碎片重新 排列組合:揀選關鍵的歷史契機(臺灣首度政黨輪替)當作背景,再以 虛構的角色(非公眾或特定人物、六年級前段班、受過高等教育的情侶 及其雙親)與突發事件

(歷史幽靈突然現身)的當下交集及其後續餘波, 讓難以言說的政治暴力創傷、由斷裂的信任關係導致的代間創傷得以顯 現。這樣的書寫策略,不只讓歷史跳脫既有的主流詮釋或是英雄敘事的 框架,也讓觀者可以循著劇中映射出個體生命在線性時間的日常軌跡中

與大歷史之間的聯動,隔著25年的距離,凝視過去,知其然而生意識, 重新去感知當下的自己與歷史的距離。

於這次的重製前夕,回顧這個劇本從創作契機、構思、定稿到首演的時 間座標,始於2014年三一八運動的觸發,經過2014至2017年間的構 思與創作,在2017年下半定稿,2020年2月下旬首演,劇本定稿的時 間距今已過了六年,首演後過了三年多,這段時間裡,一方面行政院「 促進轉型正義委會」完成階段性任務,另一方面以白恐記憶為創作主題 的劇場、影視作品亦陸續推出,關於這段國家幽闇記憶及其歷史遺緒, 也漸漸地進入大眾的視野。在這樣的時空背景下,再次搬演這個劇本本 身就是難度不小的挑戰。

此次重製,導演湯京哲在表演形式與舞臺空間上,做出有別於首演版本 的詮釋。導演透過非寫實風格的空間,讓演出聚焦在對白,藉此突顯角 色發話的動機以及內在狀態;表演調度上,則讓演員透過與物件的互動、

身體態勢在空間中的配置,使表演文本與劇本之間產生更大的張力。這

是我在排練場的觀察,雖然這只是表演的雛形,已經讓我期待所有的舞 臺元素到位之後,完整的正式演出是否能打開足夠的空間讓觀眾在身體 與意識、情感上,感知到歷史幽靈的存在以及事件的作用力,從而在觀 演關係的互動當中,連結劇本的 「往昔」

時空與演出當下的「此時此刻」, 與舞臺上異質的聲音、複雜的情感及道德價值、人物在不同脈絡下因應 當下所做出的決定,產生複數對話。

回到戲外的此時此刻,生活在同一塊土地上的我們,相較於劇中的時空, 對過去的理解、對當下社會事件的評斷,甚至對未來的想像都有著更大 的差異,如何讓迥異甚至是對立的敘事版本之間彼此趨近?再回到劇名,

在世紀末不可能發生的事如今有哪些已經發生、有哪些還在前往發生的 路上,又有哪些是二十一世紀不可能發生的事?

時間的差異與意義

編劇|陳建成

《在世紀末不可能發生的事》的書寫與演出的意義,有很大一部分是建立 在 「時間的差異」 之上,這個從2014年構思,約完成於2016年的劇本, 寫的是1999年至2000年的臺灣,時值臺灣總統選舉與首次政黨輪替的 時間點。而這個劇本首演在2020年的總統大選之後,至於在2024年底 的演出,於年初也恰好是總統選舉。而可以一提的是,劇本當中也提及 了1960年代的一場台北市長選舉,現在回想起來,「選舉」 這個足以動

員整體臺灣的政治活動,確實與這個劇本密不可分,而 「選舉」 在不同時 空當中所乘載的個人與集體意義也不斷在變化,直到今天。如果,這個 劇本在今天還能夠持續產生意義,或許有部分的原因是來自於此。

在這種種的時間差當中,我一直沒有去聯想的是,1999年至2000年的 自己,是處於怎樣的狀態。那年我應該是剛上高中,而這個劇本企圖寫 的是發生在我高中時期的事情,但是弔詭的是,當時的我如果知道有劇 本當中的事情發生,應該會完全無法理解吧。在世紀末 「不可能」 發生的 事情有很多 「不可能」

的形式,這或許是其中一種可能:銘刻在臺灣歷史 政治與日常當中的顯像,因為無知而無法看見。

與這樣的感受方式相關連的劇中情節,是黃心怡在大學的時候曾經算過 命,算命的跟她說:「不要碰政治。」

後來,是政治來觸碰她,原本因為 渴望出國不可得的她在想說 「該不會我的人生就要這樣結束了吧」,卻因 為這樣的政治觸碰,讓她思忖,或許她必須要重新理解自己活過的人生。

這樣劇烈的自我啟蒙,對於黃心怡來說,是不是也是一種在世紀末應該 「不可能」 發生卻發生的事呢? 一個事件之所以成為 「事件」

間差當中產生的不可逆轉的差異性。

當我在此書寫的時候,剛看完了整排,雖然不少舞臺的細節都還沒辦法在 排練場上看到,但是看著演員在空臺上,運用少數的道具,搭配劇本的臺 詞,已經足以讓我意識到,這次的重新詮釋方式,會讓劇文以另一種方式 被聆聽,讓原本幽微的意義被揭露。這也是一種時間產生的差異,與四年 前相比,這次的舞臺更加自由,更能夠出入在劇場性以及劇本意義所構成 的錯綜路徑之間。面對一樣的劇本,為什麼能夠產生這樣的詮釋差異?

舞臺所揭露的不只是劇本內容,也是創作者自身的變化,而這樣的變化也 對應到社會的變化。或許是出自對於劇中世界理解的深化,使得表現的形 式更加輕盈,也使得演出的意義層次得以彰顯。有一場,本應該是所有角

色聚集在一起的段落,但是在實際的舞臺上,我們卻看到完全相反的呈現 方式,而此時我們可能才發現:原來,這群角色不可能在一起,這是 「不 可能」 發生的事。另外一個時差與共時的時刻,是關於 「去美國」 的夢與

欲望:這樣的欲望在不同的年代被不同人所共享,也因為不同原因被中 斷。這些原本隱藏在劇本中的線索,成為了這次舞臺意象成形的邏輯。在

跨越了寫實的舞臺調度邏輯之後,劇本的表層與潛在文本,線索以及線 索的行蹤,在這次空臺的演出中,透過人物與道具的流動逐次展現。

聽說,俄國觀眾去看契訶夫的 《三姐妹》 時,會說要去拜訪三姐妹。戲 劇的世界看似是固定的,但是每次回訪,卻好像都有不同的滋味。雖然 人物出自我的筆下,但這次看 《在世紀末不可能發生的事》 時,也有種 不斷拜訪黃家與蘇家兩家人的感覺,他們的對話與行動看似凝結在世紀 之交的臺灣,但是當中的情感與意義卻又能與當下產生連結。在種種時 差當中構成的詮釋與感受空間,或許就是回訪的趣味所在吧。

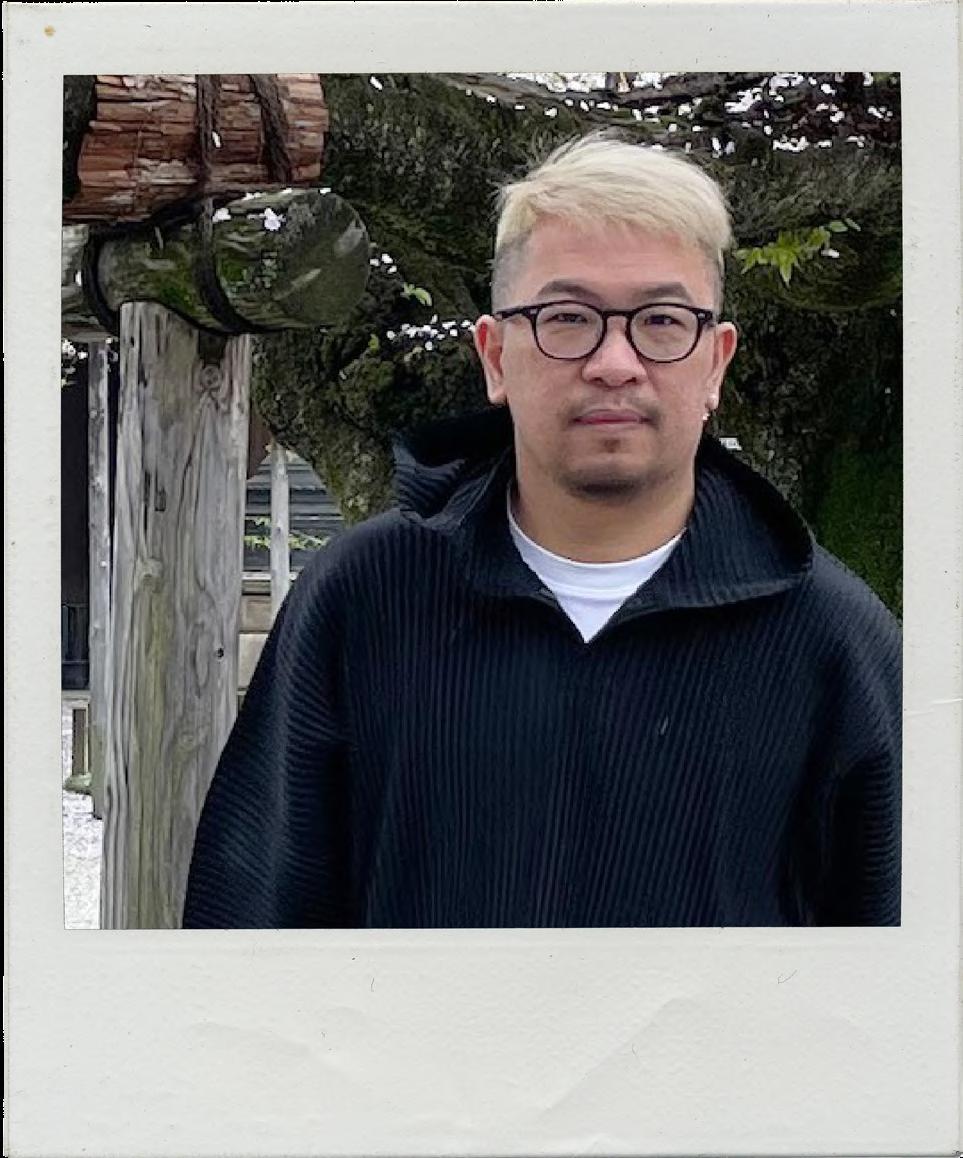

編劇|陳建成

臺北藝術大學劇本創作所碩士,英國倫敦大 學皇家哈洛威學院戲劇學博士。目前任教於 臺北藝術大學戲劇系,同時從事劇本創作。 發表作品包含《日常之歌:陳建成劇本集》 (2023,新銳文創)以及 《意識編年》 等。

編劇作品製作經歷:

2023《意識編年》讀劇演出(狂想劇場製作,牯嶺街小劇場二樓藝文空間) 2023《解離》 (創劇團製作,國家兩廳院實驗劇場)

2022《解離》讀劇演出 (創劇團製作,濕地3樓) 2020《在世紀末不可能發生的事》 (創劇團製作,臺灣戲曲中心小表演廳) 2016 《解Undo》 (狂想劇團製作,臺北華山果酒禮堂/北京TNT劇場)

在 「之間」 的舞臺書寫

導演|湯京哲

這次重製與劇本對話的過程中,我對於個體的成長歷程與大歷史之間的 動態關係特別有感:我之所以成為現在的我,皆由所屬的時空環境形塑 而來。這個建構的過程層層體現在原生家庭、求學環境、社會變動及政

治氛圍等結構中,而顯現在各層結構中的論述、價值、風向亦是經過一 番競逐,在不斷往返的各方角力之下形構而成。

沿著橫向前進的時間軸,世代交接、輪替,而循著縱向時間軸推疊、代 代傳承的 「遺產」 以不同的樣貌既重複又迥異輪迴著。父執輩怎麼承接祖 父輩,我又如何理解父執輩,而我的下一輩眼中又怎麼看待我們,有時 候想著想著,蠻令人沮喪的——世代的溝通與理解,好困難。也或許, 這一直以來的 「不可能」,反倒讓好多被啟蒙的人持續努力讓它成為 「可 能」,而過去的歷史就在這樣不斷轉換視角的過程中,重新與當下連結, 繼而得以重新評價與詮釋。這不是簡單的口號,而是一項長期且浩大的 賦能/培力工程。

藉著這次重製的機會,再次回到劇本,我想捕捉的是,這六個角色在各 自立場、態度及種種選擇之間 「力量消漲」 的幽微變化;進一步而言,這 些關係中的張力不單是他們自己所能意識而造成的,也因為劇本結構與

情節推進的方式而更加鮮明,我因此在這次的製作中,想嘗試將場景的 想像交給劇本語言,利用舞臺空間、燈光及聲響,凸顯出角色意識與無 意識之間的輪廓,讓戲劇文本跟舞臺書寫進行對話。

此次的舞臺敞開,讓所有事情可以自然發生,且讓諸多元素同時並置在舞

臺上並且產生景深,觀眾不再只聚焦在單一焦點上,而是不斷轉換視角, 或者在試著解讀不同視角所觀看的內容。在解讀的過程中,可能會產生不 連貫與斷裂的感受,藉此讓觀眾保持一種既參與又不參與的距離。這個 空間,也會讓可看見之處與不可看見之處彼此進行對話,並開啟觀眾的 想像。此外,也因為沒有寫實佈景的遮蔽,更可以窺見角色之間的張力, 包含力量的權衡、拉扯、衝突、與對照。

在敞開的舞臺上,椅子作為中性的物件,象徵的是一種秩序,秩序可能 是政治秩序的獨斷或是個人內縮的逃避,但是這樣的秩序也可能被破 壞,或調整為具有包容性的共存,讓當中的人一起面對未知。此外,椅 子也是一種想像的個體存在,椅子作為個體,乘載著過去、現在到未來。 除了椅子,其他物件則懸吊在空中,這樣的裝置搭配四面臺,讓空中的 物件不再處於單一視角,對角色來說,他們之於這些記憶的碎片,是處 於一種找尋與認識自己的過程,像是迷宮在探索自己並重新認識自己。 這不是一個清晰的路線,而是以一種來回交織的方式再重新釐清自己。

此次透過舞臺、物件與演員的並置,在視角不斷轉換的過程中,呈現彷 彿因陀羅網的互顯互隱,不將所有元素統一在特定視角,而是保留元素 之間的非同一性質。藉此,在不斷回望歷史的同時,才能拼揍出更多樣 的此刻,並安然邁向未知。

導演|湯京哲

台中人,創劇團成員。導演、戲劇教育工作者。國立臺北藝術大學戲劇學系、劇場藝 術研究所導演組、國立中山大學哲學研究所。近年投身致力於戲劇教育,教學經驗豐 富,目前任教於國立臺北藝術大學戲劇學系及台中新民高中表演藝術科。

導演作品包括天天工作社 《巷子裡的尊王》、《回家須知》;娩娩工作室 《可寵》;創劇團 《解 離》、《在世紀末不可能發生的事》、《日常之歌》 等作品,創作多聚焦於 「日常與非日常」、 「時間與歷史的隙縫」、「個體與集體的創傷」、「社會與體制」、「政治哲學與倫理」 等主題, 並持續關注臺灣原創劇本。

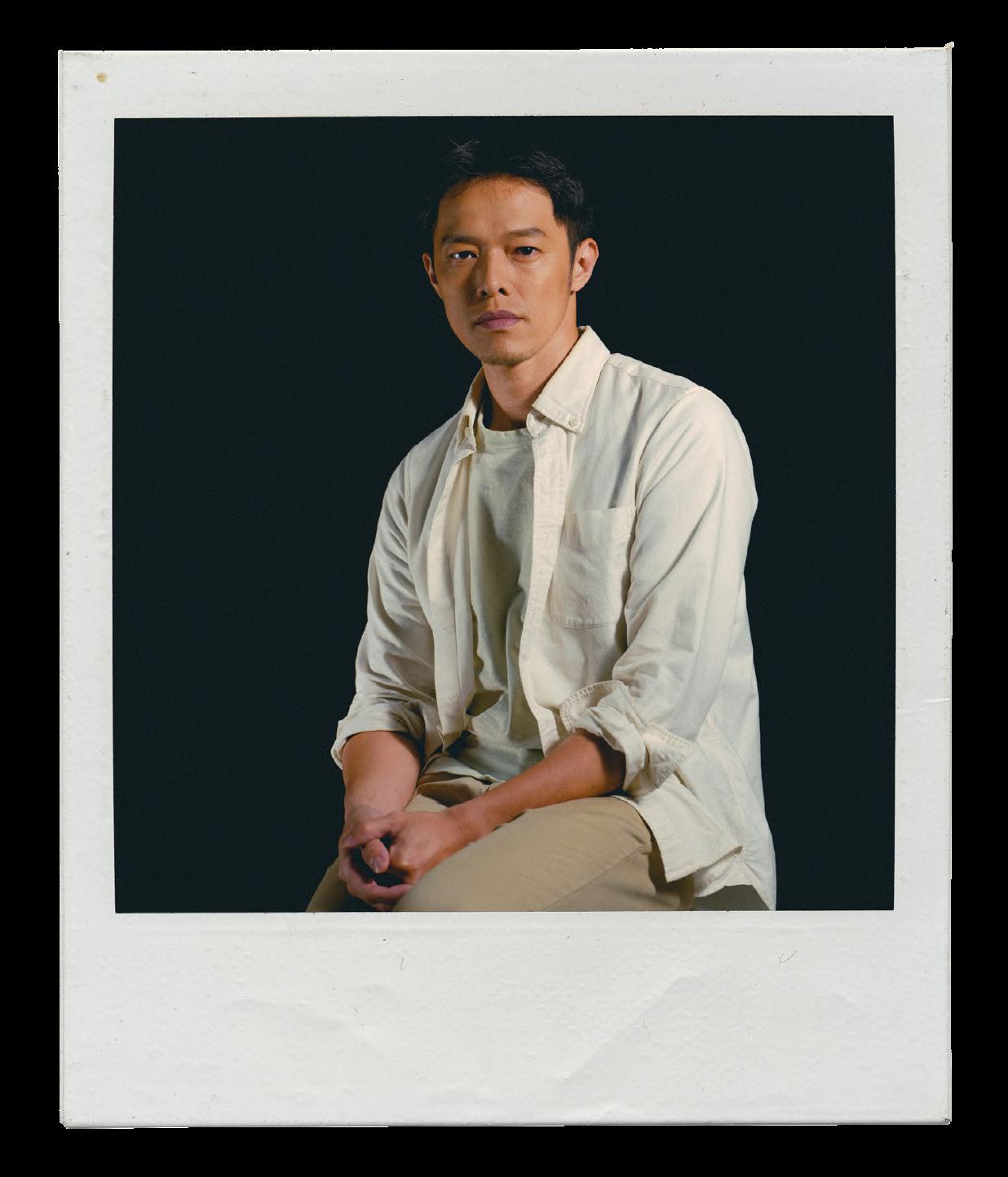

王肇陽 飾演 黃父

彰化人,自由接案演員,畢業於私立中國文化大 學戲劇學系。喜歡煮食喜歡閱讀,喜歡前進的感 覺。不做表演可能去鄉下賣吃的。

近期演出角色:住三重其實來自台南的老公、泳 客、父親、台籍日本兵、大學生、印尼勞工、幽 魂、房東太太....。歡迎詳閱個人網站:https:// chaoyang1030.wordpress.com/

老實說,初閱讀劇本時蠻擔心黃父僅僅呈現被害者的面貌,在2024的此刻,對白 恐這格抽屜裡的資料,已有更多面貌,希望在還原歷史之外,延伸出更多資料無法 顯現的深刻影響,延伸出有更多細節的人。

於是我見到黃父曾經光明充滿希望的眼神,即便在生命後段委靡的狀態裡,還依舊 困在美好的夢,希望從那些不畏強權的前人身上,提取出溫柔堅毅的臉孔。

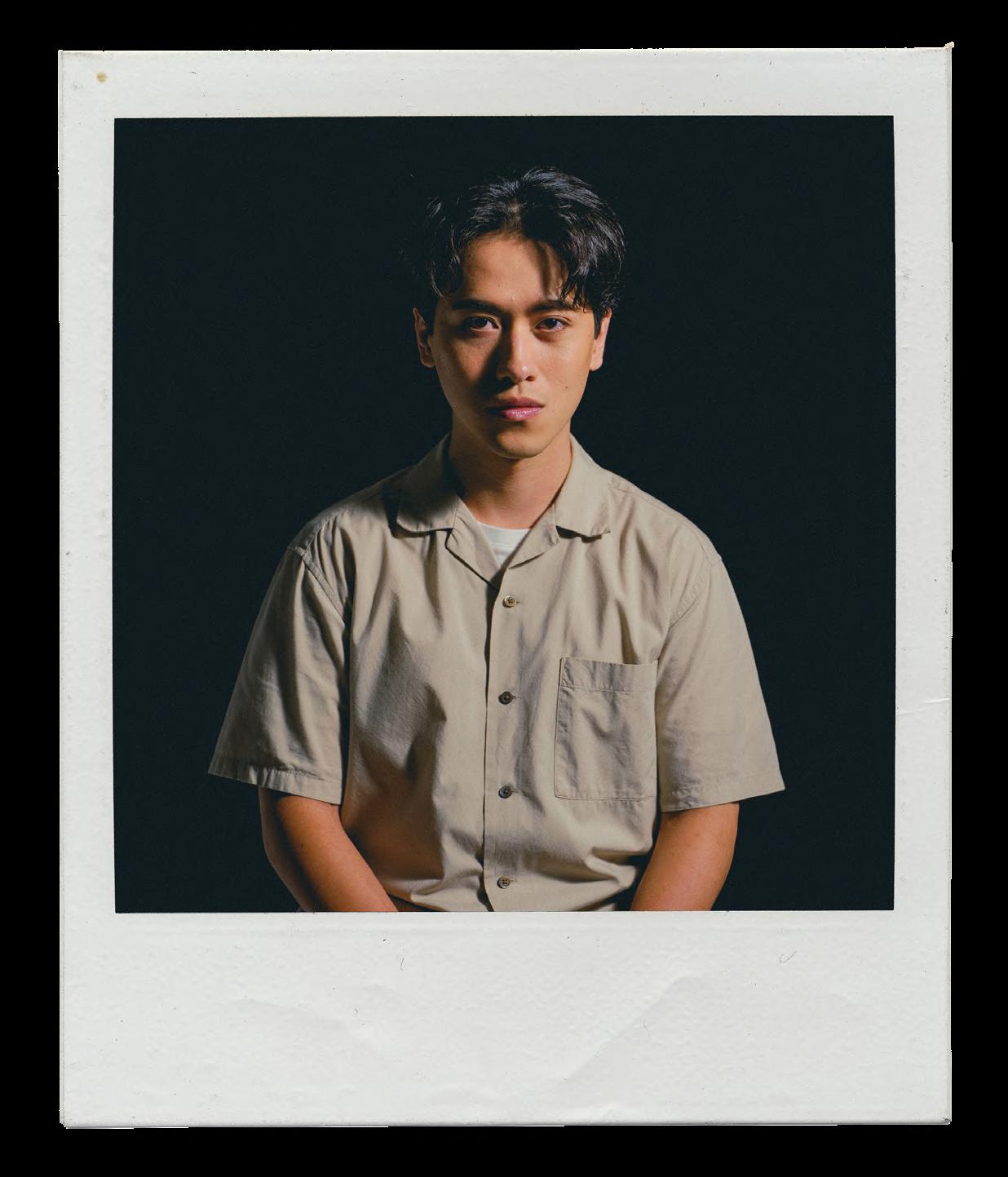

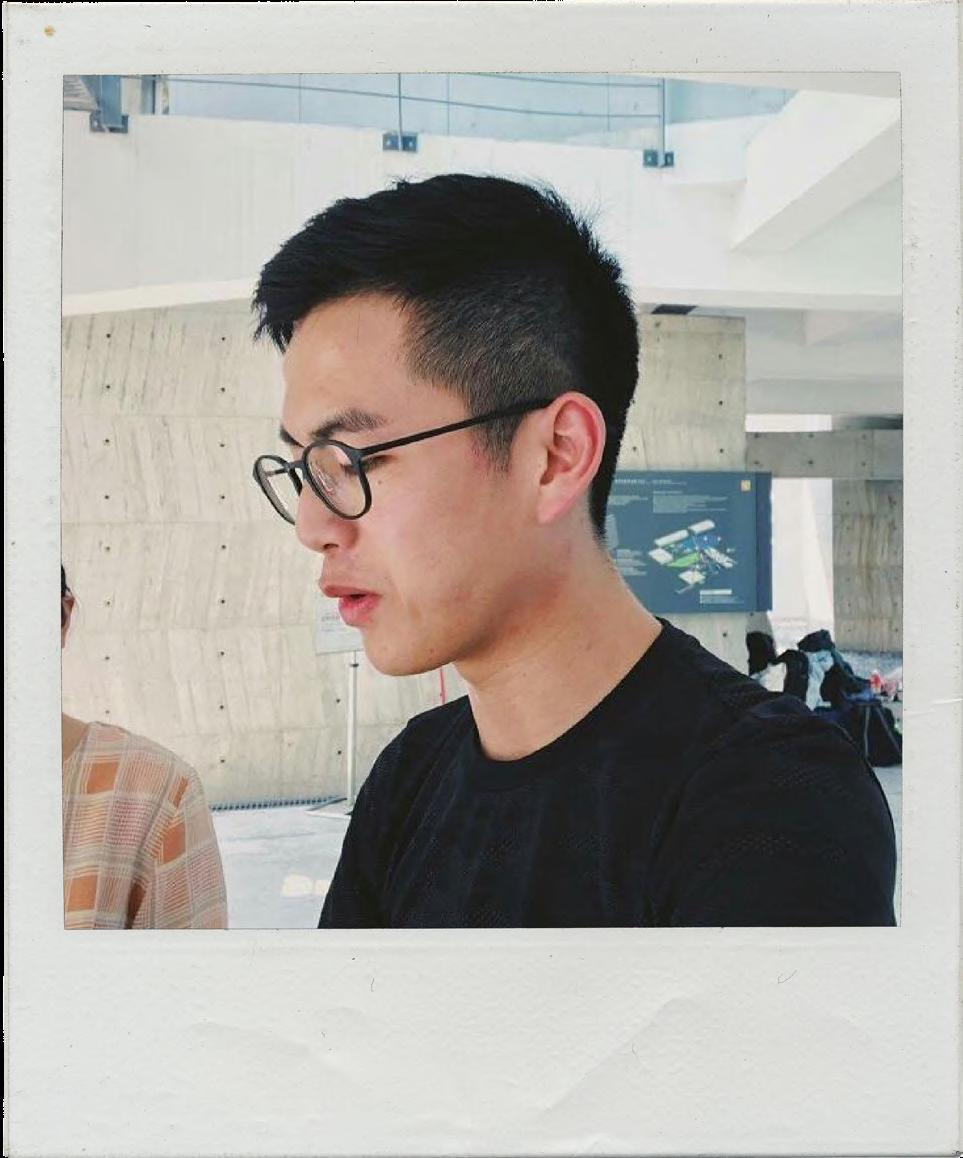

呂栩智 飾演 蘇彥博

宜蘭囡仔,畢業於北藝大劇藝創所表演組,還在

努力點滿自己的能力值。不好笑的冷笑話專門, 嗜辣。現為自由接案劇場工作者。

近期的演出作品:

三缺一劇團《蚵仔夜行軍 親子版》

三缺一劇團《來自清水的孩子》

北藝大戲劇學院春季公演《真探葛歐》 四年一瞬。

這四年間,「臺灣」

這塊我們稱之為家的土地,發生了許多事,許多事我們從未遭遇, 也有許多事彷彿昨天才發生過。無論如何,這塊土地上的人們依舊牽著彼此,奮力 地向前,努力地生活著。

四年後再次遇見彥博,我才真的看見他澄淨的心與眼神,看見他是多麽努力地聆聽 著,試圖理解所有人的 「不得不」,我想將彥博的這份 「澄淨」 分享給觀眾。

就算看不清楚前方的路會通往何處,或許多一些聆聽,多一些理解,我們都能更溫 柔地牽著彼此的手,一同往彥博口中的那個 「我們自己決定的未來」 堅定地大步向前。

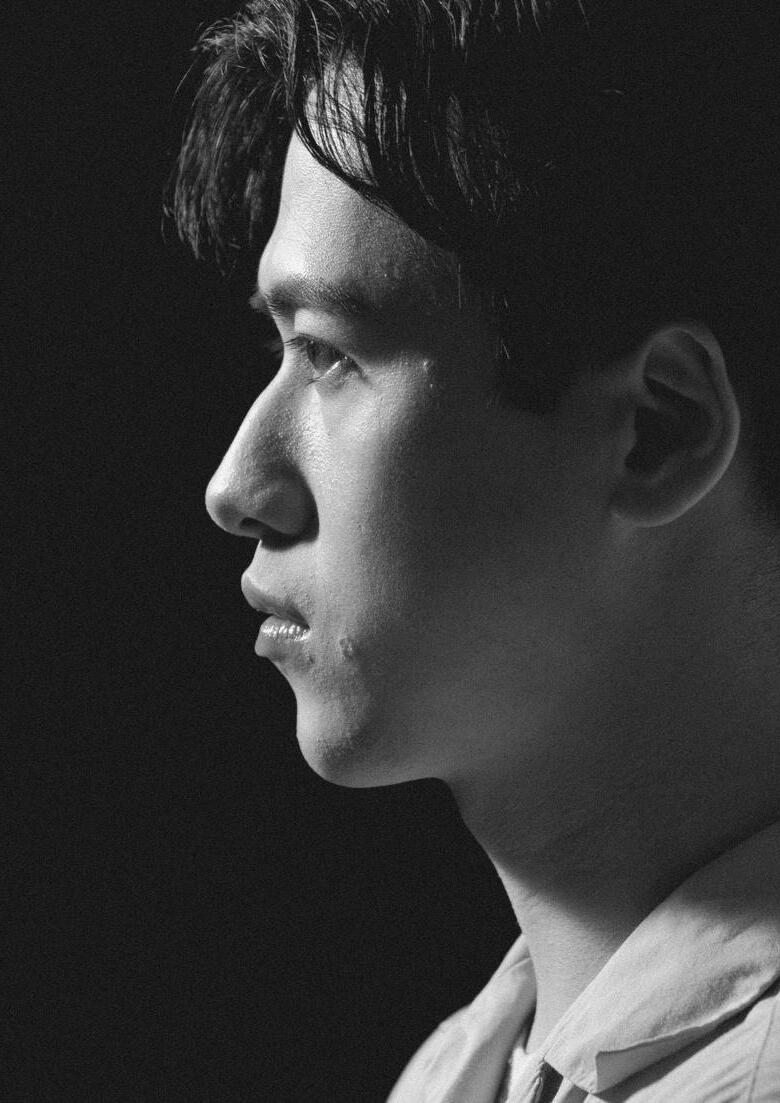

林文尹 飾演 蘇父

臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所 東華大學創作與英語文學研究所 臺灣藝術大學戲劇系

1993年接觸劇場,爾後參與劇場及影像之編 劇、導演、演員、幕後設計/執行、聲音演員、 劇場行政、戲劇教育講師等工作;劇場導演作 品曾入圍台新藝術獎,出演電影短片曾獲金穗 獎最佳演員獎、桃園電影節臺灣獎最佳男配角 獎,目前為表演藝術工作者、礁溪國中表演藝 術教師。

2024劇場出演作品:

再拒劇團《沙拉殺人事件》,飾演男3 再拒劇團《走吧,野草!》,飾演導演\說書人 飛人集社《藏畫》,飾演老年方慶綿 石頭人製造《乩身》,飾演陳天成 動見体《門禁社區》,飾演汪爸

距離上次演出蘇父是在2019,時隔五年後再次捧起劇本與這個角色工作。

初,是重新面對一個有點生疏卻又熟悉的退休法官,蓋在排練的過程中,夥同其他演員一起將蘇父 這名曾歷經過戒嚴時期的法官之脈絡重新找回。

雖然角色的思路以及性格上並沒有做太大的更動,然而本次的演出在形式上與上一回截然不同:導 演試圖將原本寫實的場景抽離、調整人物在文本中每個場景的上下場原則,致使演員勢必得要更聚 焦於人物內心的流動,方成立每個場景主述人物之外的角色存在;並彼此幽微地呼應彼此的存在而 漸顯出其生命之扣環。

以此,角色在空間中的虛與實是這次在工作中很大的挑戰。

增由減而生。

因著減去實相,反而顯出虛相。

一切是業力因果,諸法無相,諸行無常。

? 20241201

施宣卉 飾演 蘇母 臺灣人。

畢業於國立臺灣大學戲劇學系、國立臺北藝術大 學劇場藝術創作研究所表演組。

現任國立臺北藝術大學電影系講師;曾任世新大 學廣電系講師、建國中學戲劇社指導老師。

近年常參與劇場以及影視相關表演作品。

創作社《1895火燒庄》

莎妹劇團《小夜曲—田馥甄音樂舞台劇》 動見体《離家不遠》

台南人劇團《K24》

人力飛行劇團《浮世情話》

關於我的角色:紅鶴/火烈鳥

為一大型水鳥,帶有怪異卻優雅的形象。

美麗、自由、獨立,火烈鳥象徵忠貞的愛情,張揚的青春。同時也代表著不滅的意志, 無窮的精力和幻想。

火烈鳥的一生只有一個伴侶。

楊瑩瑩 飾演 黃心怡

臺北人,35歲,流失的膠原蛋白和增加的 雀斑,並且在今年發現多了白頭髮,以及

看戲久坐腰容易痠(各位是否也會呢?),

目前還沒有膝蓋痛;希望能在離開肉體前, 持續探索表演撲朔迷離的美。

臺北藝術節 風格涉《超級市場Supermarket》

台灣國際劇場藝術節 黃郁晴x娩娩工作室 《藝術之子》

再現劇團 妖怪系列《落人之家》

黑眼睛跨劇團《生而為粉我很抱歉》

關渡藝術節 三缺一劇團 土地計畫《還魂記》

回想2020年在演第一版的 《在世紀末不可能發生的事》,有許多振奮人心的時刻,抗疫經驗成功、

同婚專法通過,臺灣似乎正逐步穩健地往前,誰能料想四年後,臺灣政局會如此的改變。

這次工作劇本,相比四年前的自己,內心起的波瀾,不知是否因這樣的局勢而加劇。

每次排練的過程中,面對黃家的命運、蘇家的言語,都讓我離開排練場後心情仍舊激動不已,反 思許久。

臺灣這片土地是如此的多元,代表有著不同家庭背景、語言文化、政治立場的人們;透過這齣戲, 自己彷彿也穿透了各式各樣的面容,提醒我必須聆聽不同的聲音,因為我們是自由民主的臺灣。

最後,我想引用作家楊双子的 《臺灣漫遊錄》

在榮獲美國國家圖書獎翻譯組大獎時的得獎感言—— 「有些人會問我,為什麼要書寫一百年前的事情?我總是回答:書寫過去,是為了走向未來。 一百年前,就有臺灣人說 『臺灣是臺灣人的臺灣』。一百年後,今天的臺灣人也說這句話,但是 對話的對象並不相同,一百年前我們對日本人這麼說;一百年後的今天,我們對中國人這麼說。」

「我書寫,是為了回答,臺灣人究竟是什麼人。而我持續地書寫過去,是為了迎向更好的未來。」

謝謝來看戲,希望在未來的某天,能有越來越多人,願意回看我們的過去,並且攜手往前,驕傲 地說「臺灣是臺灣人的臺灣。」

代表作品:

劉淑娟 飾演 黃母

全職投入劇場創作已二十餘年。初期 參與身聲劇場,歷經各式身體與聲音 的表演訓練。2004年參與金枝演社

劇團至今,與劇團共同開拓屬於臺灣 本土戲劇的創作語彙,如胡撇仔戲、 環境劇場、殘酷劇場等。曾入選台北

國際藝術村及板橋435藝術村駐市 藝術家,開啟獨立創作大門,以獨角 戲實踐進行角色的深度剖析,並連續 三年以獨角戲作品參與臺北藝穗節。

2021年創團天天工作社,作品揉合 過去演出角色之總和,走向社會關懷 為普羅大眾發聲。

金枝演社劇團《西來庵》《浮浪貢開花》《可愛冤仇人》《祭特洛伊》《伊底帕斯》

天天工作社《巷子裡的尊王》《回家須知》

再拒劇團《明白歌:走唱白色記憶未竟的故人是與未來歌》

我想我永遠無法了解黃母的心情,因為那是那個時代背景下的歷史傷痛,不只她一個 人苦痛,而是當時許多人的痛,也因此編劇甚至沒有給黃母姓名,只給了類似「黃氏」 的標記,因為她同時也述說著那段災難下不同家庭裡那個女子的傷痛。

我想我現階段想要著力表述的是她在脅迫引誘勸說等技巧下洩密了她丈夫的行蹤,甚

至說出了她丈夫同一群人的行蹤,她沒有很勇敢地在脅迫下不低頭,也沒有很聰明地 在引誘下避開陷阱,更沒有堅定的立場在勸說之下就說了。

我想她真的很愛心怡,愛到她以為心怡就是當年那個離不開臺灣的她,她心想她一直 以來的夢想如果可以在心怡身上實踐就是圓了孩子的夢,也圓了自己的夢。她不知道 自己是不是真的很想要去美國,也不知道心怡是不是真的很想要離開臺灣,到底是想 要去美國還是想要離開臺灣,這是個隨時可以顛倒的提問。

我想她也懂,她也知道現實世界正在持續前進,那些不公平不明白的事情她也不想去 弄懂,她只希望平安地過日子,我想或許她是這樣想的。

燈光設計|金 雄

本名尹信雄,臺北人,籍貫彰化。

國立臺北藝術大學劇場設計系畢業, 碩士班肄業,主修燈光設計。現職劇 場設計自由工作,競技龍舟運動員, B級龍舟教練。

從你坐著的地方望去

是被劇場的黑包覆著的一片白

乾淨的地平線

觸不到的彼岸

沒有味道

沒有顏色

沒有聲音

遠方有光

光,從這裡開始,從這塊地開始

人們一個個走向你來

散步,在日常生活中佔有很大的片段,任何地方、時刻,為了保持身心思考上的動能, 為了消耗過多的動能,或為了靜心。散步的時光,往往各種縫隙就如此發生,可能熟悉 卻未曾看見的。

2020年版本,自己在節目單文章最後寫到:「我們如何在當下,重構過去,有創造未來 的可能。」這次重製,小湯給了個命題:「關於文本中的六名角色, 還有什麼是我們沒 有看見的?尤其在角色面對很難的時刻。」而建成在後來的會議中提到:「因陀羅網。」 的概念,說明萬事萬物之間相互作用、相互交涉之無窮無盡的變化性。

在劇場,政治議題往往面對的是如何鎖定。相對2020的 《世紀末》 從社會、大眾、族 群的視角,這次翻轉了種種框架,從角色、人性、再看自己、再回到角色種種的靈魂暗 面。面對劇作家、導演給的概念、命題,我該如何前進?

後來我們有共識地,選擇四面臺。就觀眾視角、總體演出而言,四面臺,環視,仰望的 高度,在與不在的彼岸、凝視的深度,人的多重視角,多核心、多線性的對話、敘事、 行動,如同生活,每天面對自己,面對他者的映照,儘管昨天以前的事可能懸而未解、

無解,又握緊了過去多少直到現在,哪些地方選擇留白先放著,不急著定義的種種思考、 問自己,彷彿是活在真實裡的某種狀態,不是嗎?於是決定,這次燈光工作不鎖定概念, 就從問題意識連結下一個的問題意識的燈光行動開始,再開始。

從這塊地開始,討論,提問,觀察排練,觀察總體的每一個部分,提問,找答案,再提 問。過去發生什麼。現在發生什麼,如何重構,正發生的,已發生的、沒看見的、未竟 之人事物,再從這塊地開始,此刻開始,到下一刻開始,再開始。決定,光在空間的行 動應該綿延不絕,再下一個開始,從中找到各種可能發生的縫隙。從均質、對等的那一 塊地開始。一個個影子、一道道光、一顆顆燈的運動、存在、方向層層疊疊連結人事物、 空間、線條、相位的綿延不絕地流動,不再以思考被照為唯一主體,讓暗面更多的有機 生長。

直到首演。

舞臺設計|吳照祥

叔叔-劇場給予的名字,現職空間、舞臺及 道具設計與製作。近期參與《島嶼》、《怪奇 烏鴉》、《解離》舞臺暨道具設計、《周杰倫嘉年華演唱會》服裝道具規劃與製作,及遊 戲、藝人cosplay與裝置製作等。

服裝設計|陳玟良

畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系。

近年從事劇場、影視等服裝相關工作。

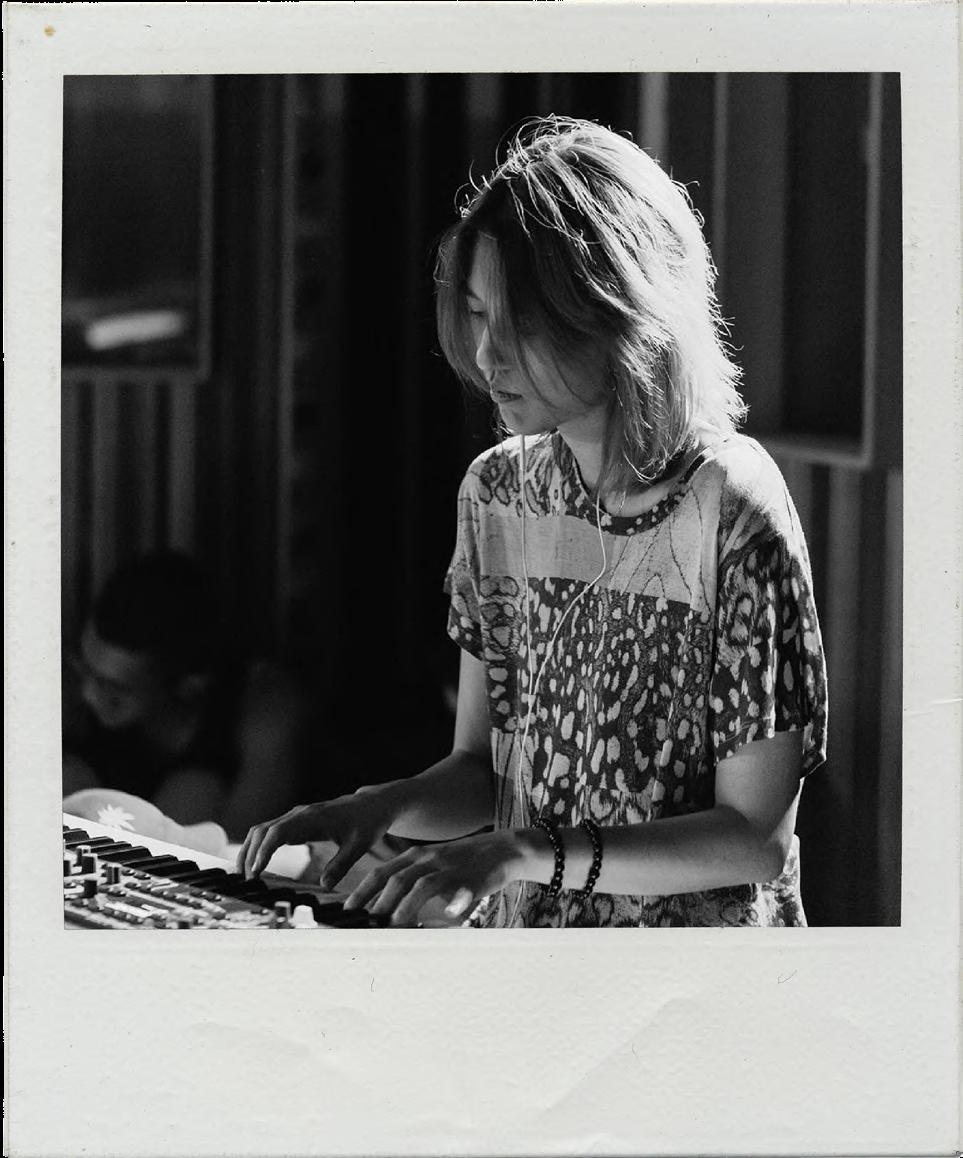

音效/音樂設計|周莉婷

現職音樂設計,樂團13月終了作曲/鍵盤手。

執行製作/導演助理|陳怡雯

演員 / 藝術行政 / 表演藝術創作

畢業於國立臺北藝術大學戲劇學系,主修表演。 字母人工作室核心成員。

從劇場的舞臺開始,近期涉獵配音、影視表演 等。

腦中有許多奇思妙想的想法,致力於在表 演藝術市場堅持到最後一刻。現以自由接案藝術 工作者及演員身份活躍於劇場中。

「一切都是業力因果,諸法無相,諸行無常。」

每次聽到蘇父的這句臺詞,我總會想,如果傷害我的人說這句話,我能接受嗎?又,若面對被我 傷害的人,我該用這句話安慰對方,還是安慰自己?若真有業力因果,如今我們所承擔的,究竟 是誰的業?誰的果?

從現在這個時間點回顧2020年,第一次看《在世紀末不可能發生的事》時,我還不是製作人,只 是劇團的一個幫忙的朋友。儘管先前已參與過白色恐怖題材的戲劇製作,但於體感上,政治的壓 迫對我而言仍相當遙遠。

四年過去,經歷許多生命的轉折,再次觀看這齣戲,我開始思索劇中每個角色面對生活與生命的 方式。六個劇中人物折射出的,都是社會中一個個關於創傷的縮影。每個人都背負著自己的創傷, 被時間推著前進。如同我們,經歷疫情、大選、物價上漲⋯⋯每個人都在不同程度上感受到了生 活的不確定性。原先仿若遙不可及的「壓迫」,如今卻似乎越來越近。

每個人都在努力療癒自己的傷口,試圖與過去和解。

若諸法無相,諸行無常,每個人所承受的傷痛,是否也能隨時間流轉而有所改變?傷痛有可能被 撫平嗎?仇恨呢?我們能停止傷害了嗎?

劇中的每個角色,都在自己的位置上,以他們的方式,努力與命運對話。或許,在世紀末真正可 能發生的事:諸法無相,諸行無常,因此,改變是有可能的。

製作人|方姿懿

自由文字工作者、劇場工作者、The Big Issue 表演藝術專欄作家、黑眼睛文化企劃編輯。

2024 界址創作《內在的聲音》製作人

2023 創劇團《解離》製作人

2023 黃郁晴X娩娩工作室《藝術之子》製作人

2022 創劇團《解離》讀劇演出 製作人

2021 右邊有兔子劇團《竹蜻蜓》讀劇演出 製作人

2000年生,屏東人。國立臺北藝術大學戲劇學系主 修表演。從事劇本創作、表演、行銷、製作行政等工 作,自2023年擔任盜火劇團行銷宣傳。

近期合作對象:何日君再來劇團、晚熟劇團、界址創 作、破空間,近期編劇作品:《我一點也不特別》、《無 關的人》、《直走,下地獄》。舞臺劇劇本《彼方》獲得 第二十四屆台北文學獎優等獎。

2024 戲曲夢工場 白鹿迷路《女狀元( )了》行銷宣傳

2024 界址創作《打N檔不要踩煞車》製作人

2024 戲曲夢工場 破空間《廣場》行銷宣傳

2024 晚熟劇團《無關的人》編劇

2024 界址創作《內在的聲音》製作人

時至今日,我仍在釐清我是如何成為我的。

跟創劇團工作至今來到第四年,這群人總是讓我意識到為何藝術需要補助,為何這些故事需要被 訴說,拼命做這麼不討好的主題,只為不遺忘。

身為臺灣人是很複雜的事情,一直到高中我才理解一些詞語的差異:「中國」 與 「大陸」,「國語」 與 「臺 語」,語言帶著歷史,所有曾經發生在這片土地上的事情影響著我這輩子遇過的每一個臺灣人與每 一件事情,然後影響著我。

在我的家人說出 「不要公開談論政治」

的時候,我深知那一切不可能與我無關,如同房間裡的大象, 那就是存在、是事實。如果要我選的話,我希望活在真實之中,而非緊閉雙眼——我深信我所做 的每一件事情,都代表著我所希望的世界樣貌。

身為一個千禧年出生的人,世紀末對我來說就像是世界末日,1999即將成為2000,多不可思議。

《在世紀末不可能發生的事》很浪漫,處理著暴力、傷痛、遺憾的事情,這樣的事情發生了,那這 些人會怎麼面對呢。

歷史聽起來總是龐大,但裡面都是人啊。會難過、會心痛,有愛的人、嚮往的生活。在看排時心 臟顫抖,事件如何作用於人,將人改變,人映照著歷史,那不單單只是故事,而是每一個血淋淋 活過的生命,可能是你我身邊的每一個人。

我們不遠,且切身相關。

1999-2000大事紀

《地方制度法》公布,將明定省為

《省縣自治法》廢止。

《家庭暴力防治法》正式上路,宣告

五月天樂團發行第一張錄音室專輯,其中

立法院通過 歐盟推出共同貨幣 「歐元」。

研究兩岸三通的問題。

時任第九任總統的李登輝先生接受

點播排行榜的年度冠軍。

「國家文官培訓所」,辦理公務人員各項法定任用訓練及相關訓練。

考試院保訓會成立

全臺各縣市第一個成立的臺北市文化局正式掛牌運作,首任局長由龍應台出任。為了突破商業戲院的映演制度,鴻鴻、魏德聖、鄭文堂、蕭菊貞、林浩博、賴豐奇犯下白曉燕命案、挾持南非武官等多起案件的主嫌陳進興於土城看守所遭槍決伏法。 李登輝總統還為災後的重建工作特別簽署緊急命令,以排除各項法令障礙。期改為四年,並訂定國代的婦女保障名額。陸委會決議,將把大陸配偶每年來臺定居的配額,從過提案並具體施行,則將是自 溫娣漢堡不敵臺幣貶值以及麥當勞、肯德基等同業削價競爭壓力,決定退出臺灣市場。無尾熊哈雷與派翠克首度在臺北木柵動物園亮相。

「德國之聲」專訪,首度提出兩岸為

〈志明與春嬌〉和 〈 擁 抱 〉 深 受 年 輕 聽 眾 歡 迎 ,

七月底,在馬祖附近水域遭中共緝私總隊以涉嫌走私為由,強行扣押到大陸。

時稱集集大地震,後稱

導演於西門町春暉絕色影城開辦

秒,臺灣中部山區發生芮氏規模

中國共產黨建國

行政院內政部兒童局成立。

財政部指定臺灣銀行發行

「中華民國公益彩券」,為傳統型、立即型

「鄭南榕紀念館」於「綠島人權紀念碑」落成。

在臺合法居留三年以上,才能申請臺灣國籍。

通報應變中心」應對千禧蟲危機。 臺北捷運南港線 「市政府站至龍山寺站」段正式啟用通車。

大職權如補選副總統、人事同意權、修憲提案權和提案罷免正副總統悉數轉移立法院。

不支持等因素影響,未能成為美國國內法。 行政院

(但並未觸及加害體系及加害者)

漸走向藍綠兩黨競逐的局面。

「國際關係委員會」通過

政黨輪替及政權和平轉移,

「臺灣同志熱線諮詢協會」宣布成立,是全臺第一個使用 記核准的團體,被視為台灣同志運動史上的里程碑。 備。這是繼臺北經內政部核准籌設的

美國眾議院

寶以業務過失致死罪嫌提起公訴。

結束國民黨在臺長達

宋楚瑜成立

「同志熱線諮詢協會」的第二個同志團體。

《臺灣安全加強法案》 Taiwan Security

生 效 , 國 籍 將 由 父 系 血 統 主 義 改 為 父 母 雙 系 血 統 主 義 , 我 國 女 子 與 外 國 人 士 結 婚 所 生 的 未 成 年 子 女 將 自 然 取 得 臺 灣 國 籍 。 此 外 , 外 籍 新 娘 自 翌 日 起 須

的 執 政 。 該 次 大 選 後 , 政 壇

由南臺灣關心

「同志」議題者籌組的

楊德昌執導的 《一一》於第

五月天樂團推出第二張錄音室專輯

電視史上第一部校園生活喜劇

神病患做精神鑑定及健檢,踏出轉型第一步。八名工人在嘉義縣巴掌溪進行河床固體工程時,

出基層勞工的職場安全問題。

臺北市全面實施

也以這張專輯獲得第

長期收容精神病患的龍發堂在

《臺灣地區戒嚴令》

「垃圾費隨袋徵收」。

12 屆金曲獎

13 周年。

《麻辣鮮師》開播。

53 屆坎城影展獲得 「最佳導演獎」。

「最佳樂團獎」。

因溪水突然暴漲受困水中,

「 同 志 」

字 眼 並 向 內 政 部 登

《 愛 情 萬 歲 》 , 銷 售 量 突 破 前 一 張 專 專 輯 。 五 月 天

顯

陳水扁總統批准宗教良心犯黃嘉明等十九人之特赦令。

「鹿窟事件紀念碑」落成。

臺北捷運南港線全線

上市,該款手機內建

(市政府站至昆陽站)通車。

延伸閱讀

(藍字為2020年首演節目冊推薦書目)

文學創作

朱嘉漢,《裡面的裡面》。臺北:時報文化,2020年。

胡淑雯,《太陽的血是黑色的》。新北:印刻,2011年。

⸺、童偉格編,《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》。臺北 : 國家人權博物館 、 春山 共同出版,2020年。

陳列,《躊躇之歌》。臺北:印刻,2013年。

賴香吟,《白色畫像》。新北:印刻,2022年。

政治時間、轉型正義與歷史記憶

吳乃德,〈轉型正義和歷史記憶:台灣民主化的未竟之業〉,《思想》,第2 期,2006年9月, 頁1-34。

汪宏倫,〈我們能和解共生嗎?:反思台灣的轉型正義與集體記憶〉,《思想》,第42期, 2021年4月,頁1-61。

胡慧玲,《百年追求:臺灣民主化運動 卷三:民主的浪潮》。衛城出版,2013年。

許家馨、洪子偉、汪宏倫等,《歷史記憶的倫理:從轉型正義到超克過去》。臺北:國立臺灣 大學出版中心,2024年。

彭仁郁, 〈 「不要碰政治」?⸺轉型正義療癒工程的心理學介入〉, 《本土心理學研究》,第 57期,2022 年6月,頁3-83。

葉浩,《政治時差.時差政治:敘事共時性作為民主政治的一種想像》。臺北:聯經 出版公司, 2024年。

鄭安齊,《不只哀悼⸺如果記憶有形狀》。臺北:沃時文化,2022年。

哈布瓦赫 (Maurice Halbwachs)著,陳秀萍譯,《記憶的社會框架》。臺北:麥田,2024年。

Ricoeur, Paul. Memory, History, Forgetting. Trans., Kathleen Blamey and David Pellauer. Cihcago: University of Chicago Press, 2004.

白色恐怖政治檔案、相關訪談與家族史

林水泉等口述,曾品滄、許瑞浩採訪、記錄,《一九六 〇 年代的獨立運動:全國青年團結促進 會事件訪談錄》。臺北:國史館,2004年。

林傳凱,〈倒退著走向未來:一條白色小徑的探索之旅〉(http://guavanthropolgy.tw/ article/6873,查閱日期:2024年11月22日),2021年5月31日︒

許雪姬等採訪,林建廷等記錄,《獄外之囚:白色恐怖受難者女性家屬訪問紀錄》,第一冊。國 家人權博物館,2015年。

張旖容、林傳凱,《春日的偶遇 : 白色恐怖、我的阿公黃溫恭與家族記憶追尋》。臺北:春山出版, 2023年。

陳進金、陳翠蓮、蘇慶軒等,《政治檔案會說話:自由時代公民指南》。

國家人權博物館、臺灣

民間真相與和解促進會、春山合作出版,2021年。

鄭慶龍、張則周等,《走過長夜 輯四:在逆風中奮起》。國家人權博物館籌備處,2017年。

薛化元主編,《走過白色幽曖:1960、1970年代政治案件訪問紀錄》 。國家人權博物館,2020年。

演出資訊

場次

2024/12/20(五)19:30

2024/12/21(六)14:30

2024/12/21(六)19:30

2024/12/22(日)14:30

地點

國家兩廳院實驗劇場

製作團隊

導 演|湯京哲

編 劇|陳建成

創作陪伴|張家甄

演 員|王肇陽、呂栩智、林文尹、施宣卉、楊瑩瑩、劉淑娟

製 作 人|方姿懿、黃萱軒

執行製作/導演助理|陳怡雯

臺語指導|高銘謙

舞臺監督|孫唯真

舞臺設計|吳照祥

燈光設計|金 雄

服裝設計|陳玟良

音樂設計|周莉婷

音場設計|埔頂音響 陳宇謙

服裝執行|顏玎如

梳 化|曾均峰

平面設計|貳島設計 陳奕志

平面攝影|蔡尹浩

節目單設計|柴田ヨシワワ

排練照暨劇照攝影|楊詠裕

演出錄影|楊詠裕、賴韋勲

舞臺技術指導|許派銳

燈光技術指導|蘇揚清

舞臺技術人員|沈辰祐、沈承志、林敬峰、邱顯鈞、洪芷榆、洪暐翔、

梁晏齊、陳冠廷、楊凱淇、劉冠佑、戴君諺 燈光技術人員|王郁棋、余婉甄、郭祐維 音響技術人員|沈哲弘、邵柯翰、莊英豐、陳昊鳴、趙之耀

主辦單位|創劇團

贊助單位|

創劇團

「創」,是初始、是建立,更是獨特、前所未有的。

創劇團成立於2010年,秉持原創文本的信念,認為劇場必須要立基於當下的社會情境, 進一步加以回應。無論是透過原創文本重新喚起過去、描繪當下或想像未來,皆希望

立基於當代構劇觀點與美學形式,探索各種主題,開啟劇場中與社會持續對話的空間。

感謝名單

Fifi、王品棋、朱盛平、朱嘉漢、余易勳、孟孟、林方方 林佑貞、施俊丞、重田誠治、許哲彬、陳珮文、陳樂菱、黃品勛 楊欣芳、楊景翔、廖書瑤、潘品丰、蕭合萱、蕭廷翰、顧玉玲

大誌、天天工作社、林森59、法律白話文運動、界址創作 庭雅小劇場、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學 國家兩廳院、盗火劇團、復興高中、黑眼睛跨劇團 閱時、藝術相對論、藝術家的ESP、鐵森林排練空間