11 minute read

Synthèse des nouvelles études scientifiques

À la pointe de la recherche

Elévation du plancher sinusien : net avantage de la membrane

La technique du sinus lift est largement employée pour restaurer le volume osseux nécessaire dans le segment postérieur du maxillaire. Sans elle, l’implantation serait souvent impossible justement chez les patients ayant un maxillaire supérieur totalement ou partiellement édenté. D’un point de vue technique, il est possible de choisir entre un abord crestal ou latéral et entre plusieurs matériaux d’augmentation. A ce jour, très peu de données nous renseignaient sur les facteurs favorisant véritablement la survie des implants.

Une méta analyse a justement recensé plusieurs facteurs pour savoir s’ils amélioraient la survie des implants après une élévation du plancher sinusien.

Photo : Pascal Valentini

L’utilisation d’une membrane dans la procédure du sinus lift est le facteur le plus déterminant pour la survie à long terme de l’implant.

Au total, 122 études sur 16.268 implants dans un plancher sinusien augmenté ont été passées en revue par les chercheurs qui ont appliqué des méthodes statistiques spécifiques pour analyser l’influence de chaque facteur et exclure les effets confondants.

Un facteur influence clairement la survie des implants, indépendamment des cofacteurs : l’utilisation d’une membrane. En protégeant la zone augmentée, cette dernière favorise l’ostéogénèse. Les auteurs concluent que la mise en place d’une membrane dans le cas d’élévation du plancher sinusien est le facteur le plus significatif pour la survie à long terme des implants.

Duttenhoefer F, et al.: Long-Term Survival of Dental Implants placed in the Grafted Maxillary Sinus: Systematic Review and Meta-Analysis of Treatment Modalities. PLOS ONE 2013; 8(9): e75357.

Augmentation horizontale avec membrane résorbable

La largeur de la crête osseuse doit être au minimum de 6 mm pour permettre une pose sans problème des implants. Une crête fine, en « lame de couteau » doit donc être impérativement augmentée avant implantation. Cette opération est souvent réalisée par le vissage latéral d’un bloc osseux sur la crête résiduelle. La méthode présente un inconvénient car les blocs d’os autogène sont sujets à une certaine résorption et sont prélevés sur un deuxième site chirurgical. Le recours à une membrane à mémoire de forme pour augmenter la crête constitue une alternative. Mais les membranes à mémoire de forme non résorbables sont associées à un taux supérieur d’exposition.

Une équipe rassemblée autour du Pr Istvan Urban (Hongrie) a étudié une alternative à cette méthode dans le cadre d’une étude de cas prospective. On a procédé à une augmentation latérale avec un mélange 1 :1 de Geistlich Bio-Oss® et de copeaux d’os autologue chez 25 patients présentant une crête en « lame de couteau » au maxillaire supérieur et inférieur (≤ 4 mm). La membrane résorbable Geistlich Bio-Gide®, utilisée en couche double, a été ensuite posée et fixée par des broches en vestibulaire et en lingual/palatin en la tendant au-dessus de la greffe pour la stabiliser (« sausage technique »). Les tissus mous ont été mobilisés via une fente périostée pour couvrir la crête augmentée. L’implantation a eu lieu 9 mois plus tard et la connexion pilier-implant a été réalisée en moyenne après un autre délai de 7 mois.

Le traitement a permis un élargissement moyen de la crête de 5,68 mm (± 1,42 mm) et même de 10 mm dans certains cas. Une complication due à une infection a été rapportée. La surveillance sur environ 20 mois a montré la stabilité de la totalité des 76 implants. L’histologie a confirmé la bonne intégration du substitut osseux dans l’os néoformé. Dans leurs conclusions, les auteurs soulignent que cette méthode d’augmentation horizontale constitue une alternative satisfaisante à la procédure standard et permet de limiter la morbidité pour les patients.

Urban I, et al.: Horizontal ridge augmentation with a collagen membrane and a combination of particulated autogenous bone and anorganic bovine bone-derived mineral: a prospective case series in 25 patients. Int J Periodont and Restaurat Dent 2013; 33(3): 299-306.

Les patients en parodontologie : conservation des dents ou pose d’implants ?

Le Dr Giulio Rasperini et al. a étudié sur 10 ans les modifications de la hauteur de la crête osseuse autour des implants et des dents adjacentes. Il a suivi quatre groupes de patients différents : ceux à parodonte compromis avec un statut tabagique positif ou négatif et ceux présentant un parodonte sain également divisés entre statut tabagique positif ou négatif. Les données concernant 120 patients au total ont été analysées.

La perte de 10 implants a été constatée pendant la période de l’étude mais aucune dent n’a été perdue. C’est dans le groupe à parodonte sain que le taux de survie des implants à 10 ans a été le meilleur (95% pour les fumeurs et les non-fumeurs). Chez les patients

À la pointe de la recherche

avec des antécédents de parodontite et un statut tabagique négatif, la survie des implants à 10 ans était de 90 % contre seulement 85 % chez les fumeurs à parodonte compromis.

La mesure de la hauteur de la crête osseuse a mis en évidence une tendance similaire. La perte osseuse sur 10 ans a été la plus faible dans le groupe des nonfumeurs à parodonte sain, suivi par les patients à parodonte sain mais fumeurs, puis par les non-fumeurs à parodonte compromis et enfin par les fumeurs à parodonte compromis.

Pour les dents adjacentes, la perte osseuse observée était également la plus forte chez les patients fumeurs avec des antécédents de parodontite. Cependant, la perte osseuse constatée pour les dents à côté d’implants avec une forte résorption osseuse (≥ 3 mm) n’était pas plus marquée que celle des dents encadrant les implants avec perte osseuse faible (≤ 3 mm).

Les auteurs en concluent que les dents, même avec un parodonte compromis, se comportent à long terme au moins aussi bien sur le plan clinique que les implants. Leurs résultats concordent avec ceux de nombreuses autres études ayant démontré que les dents au pronostic compromis par leur situation parodontale donnent après un traitement conservateur, une thérapie de régénération ou une résection, des résultats comparables à ceux des implants. On note que le tabagisme péjore les résultats tant pour les dents que pour les implants.

Rasperini G, et al.: Crestal bone changes at teeth and implants in periodontally healthy and periodontally compromised patients. A 10-year comparative case-series study. J Periodontol 2013, Nov 11. [Epub ahead of print]

Paroi osseuse vestibulaire : résorption centrale

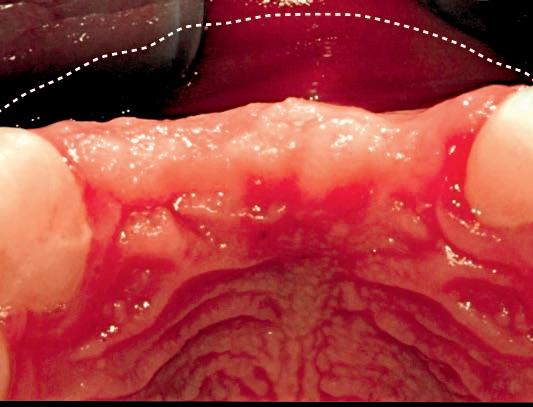

Quelles sont les modifications subies par la paroi osseuse vestibulaire après extraction dans la zone esthétique ? C’est la question à laquelle Vivianne Chappuis et al. ont essayé de répondre en étudiant pour la première fois la résorption osseuse de la paroi vestibulaire chez l’homme avec une analyse 3D inédite utilisant deux images consécutives en tomographie volumique numérisée (DVT).

Le succès de l’implantation dans la zone esthétique du maxillaire est conditionné par la présence d’une paroi vestibulaire intacte suffisamment large pour un bon résultat esthétique. Dans cette étude prospective, 39 patients ont subi deux examens tomographiques (DVT), le premier immédiatement après l’extraction et le second 8 semaines plus tard. Les deux jeux d’images ont été superposés pour une analyse des modifications tridimensionnelles. L’étude clinique a mis en évidence une zone à risque de perte osseuse substantielle dans la partie centrale de l’alvéole alors que les modifications ont été peu importantes dans les zones proximales. La paroi osseuse vestibulaire s’est révélée particulièrement instable lorsque sa largeur était inférieure ou égale à 1 mm. Les parois de ce type ont été classées comme biotype fin alors que celles supérieures à 1 mm ont été identifiées comme biotype large. Après une phase de cicatrisation de 8 semaines, le biotype fin a été associé à une perte osseuse verticale de 7,5 mm dans la région centrale à risque contre 1,1 mm pour le biotype large. L’épaisseur de la paroi vestibulaire a permis de caractériser un modèle de résorption osseuse de cette structure. La zone à risque dans la partie centrale d’un os de biotype fin présente une hauteur 3,5 fois supérieure aux valeurs rapportées à ce jour dans la littérature. Cette observation jette un éclairage important sur les processus biologiques de l’os.

Photo : Université de Berne

Résorption osseuse après extraction dentaire dans un biotype épais (à gauche) et un biotype fin.

Les résultats de l’étude sont susceptibles d’aider les praticiens à mieux comprendre les modifications biologiques de l’os dans la zone esthétique. L’identification des zones à risque et des modèles de résorption qui leur sont associés permettra de choisir le protocole chirurgical le plus approprié pour obtenir un bon résultat esthétique avec les implants.

Chappuis V, et al.: Ridge alterations post-extraction in the esthetic zone: a 3D analysis with CBCT. J Dent Res 2013 Dec; 92(12 Suppl): 195S-201S.

Tissu kératinisé autour des implants : quelle est son importance ?

La nécessité d’une gencive kératinisée autour des dents fait débat depuis plus de 20 ans. Dans le même esprit, la question qui alimente aujourd’hui les discussions est celle du rôle protecteur d’un liseré de muqueuse kératinisée autour des implants pour prévenir les complications.

On souligne la tendance accrue à la formation de plaque, à l’inflammation et au saignement au sondage lorsque ce liseré est absent. Une perte osseuse et un risque de péri-implantite accrus ont également été rapportés. En revanche, d’autres auteurs réfutent l’influence de la muqueuse kératinisée sur la hauteur d’os, la survie des implants, les saignements au sondage et l’accumulation de la plaque.

Les auteurs ont pu inclure 235 études dans leur revue systématique mais n’ont pas été en mesure de tirer des conclusions claires car les données de la littérature sont contradictoires pour chacun des paramètres pris en compte. Beaucoup d’éléments les amènent à conclure à un rôle positif de la muqueuse kératinisée autour des implants mais ils estiment que d’autres études sont nécessaires.

Ils attribuent le manque de cohérence des résultats entre les études principalement à des facteurs confondants comme l’hygiène bucco-dentaire, la diversité de surface et de positionnement des implants ou l’hétérogénéité du statut tabagique sans compter la qualité même de la muqueuse kératinisée qui, au-delà de sa présence ou de son absence, joue sans doute un rôle.

Brito C, et al.: Is keratinized mucosa indispensable to maintain peri-implant health? A systematic review of the literature. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2013, Oct 7 [Epub ahead of print].

Insuffisance du caillot sanguin pour le rehaussement du plancher sinusien

Il existe plusieurs biomatériaux qui donnent de bons résultats dans le rehaussement du plancher du sinus. De nombreux auteurs les attribuent aux propriétés ostéogéniques importantes de la membrane sinusienne. On a ainsi expliqué que la néoformation osseuse et l’ostéointégration étaient rendues possibles par la simple préservation de la membrane de Schneider associée au caillot sanguin ou au sang périphérique. Mais on connaissait à ce jour encore très peu son potentiel de régénération dans les cas nécessitant une reconstruction osseuse majeure.

De Oliveira et al. ont réalisé une étude sur 10 patients dont certains complètement édentés pour déterminer la possibilité d’une régénération osseuse suffisante pour une implantation ultérieure à partir du seul caillot sanguin et sans recours aux biomatériaux. Dans 7 cas sur 10, le volume osseux disponible 7 à 8 mois plus tard ne s’est pas révélé suffisant pour la pose des implants. Le gain osseux n’a été en moyenne que de 2,37 mm. Toutefois, les résultats ont présenté une tendance légèrement plus favorable chez les patients où les implants étaient adjacents aux dents.

Les auteurs évoquent trois facteurs susceptibles d’influencer la régénération osseuse sans biomatériaux : les dimensions du déficit, la présence de dents adjacentes pouvant influencer le potentiel de régénération du sinus et enfin la mauvaise vascularisation des zones à forte atrophie osseuse. Ils en concluent qu’un protocole de traitement sans biomatériaux n’est pas adapté à la régénération osseuse dans le maxillaire postérieur.

De Oliveira GR, et al.: Maxillary sinus floor augmentation using blood without graft material. Preliminary results in 10 patients. J Oral Maxillofac Surg 2013; 71(10): 1670-75. À la pointe de la recherche

Nouvelle méthode pour l’augmentation verticale de la crête

Photo : Daniele Cardaropoli

Cardaropoli et al. posent les implants directement dans l’os partiellement résorbé et les laissent dépasser de plusieurs mm de la crête.

La mise en place des implants dans les cas de résorption verticale de la crête constitue toujours une difficulté majeure de l’implantologie. Elle est en général associée à une augmentation verticale visant à restaurer la hauteur de la crête. A cet effet, le chirurgien fixe un bloc d’os autogène par une vis sur la crête ou utilise une membrane à mémoire de forme pour guider la régénération de l’os supracrestal. Les deux procédés présentent cependant des inconvénients. L’os autogène suppose un prélèvement à partir d’un second site chirurgical, ce qui accroît la morbidité, et il est sujet à une forte résorption à long terme. Quant aux membranes non résorbables, elles sont associées à un taux plus élevé d’exposition et de déhiscences des tissus mous.

L’équipe du Dr Cardaropoli en Italie a étudié une alternative à l’augmentation verticale. 20 patients ont reçu des implants posés directement dans un os partiellement résorbé en les laissant dépasser de plusieurs millimètres. Le déficit osseux péri-implantaire a ensuite été comblé avec un mélange de Geistlich Bio-Oss® et d’une colle de fibrine (Tiseel®, Baxter) puis couvert avec la membrane collagénique Geistlich BioGide®. La colle de fibrine a pour mission de stabiliser le substitut osseux dans cette position surélevée. La cicatrisation trans-gingivale était complète à 6 mois et la connexion implant-pilier a alors été réalisée.

L’augmentation verticale a permis de ramener la hauteur du déficit de 4,25 ± 1,34 mm à 0,3 ± 0,54 mm. Tous les implants se sont intégrés sans problème. L’examen histologique des prélèvements tissulaires a révélé la présence d’un os néoformé dans la zone augmentée comportant en son sein une petite proportion de particules de Geistlich Bio-Oss® .

Les auteurs concluent que cette méthode constitue une bonne alternative de moindre morbidité pour la prise en charge des déficits osseux dans la dimension verticale.

Cardaropoli D, et al.: Vertical Ridge Augmentation with a Collagen Membrane, Bovine Bone Mineral and Fibrin Sealer: Clinical and Histologic Findings. Int J Periodont Rest Dent 2013; 33(5): 583-89.

Verena Vermeulen