THAIS AGUIAR

PAULA BERTOLI

Pesquisa histórico-cultural: Neusa Lopes

THAÍS AGUIAR

PAULA BERTOLI

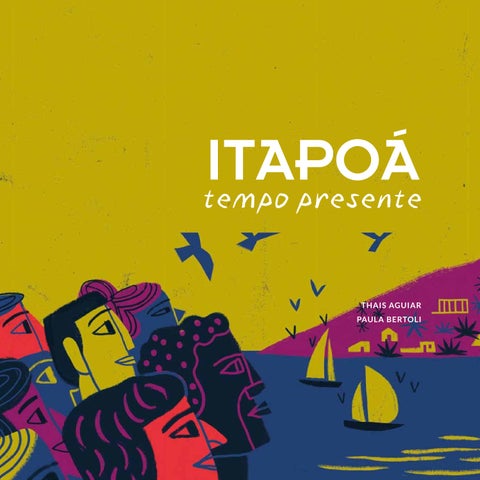

Itapoá - Tempo presente

Idealizadores

Maria Helena Aguiar e Carlinhos Aguiar

Ilustrações

André Ducci

Imagem de capa

André Ducci

Pesquisa histórico-cultural

Neusa Lopes

Pesquisa histórica

Andrey Hamann e Matilde Silva

Revisão

Márcia Campos

Cartografia

Helton Kravicz

Projeto gráfico e Diagramação

Camila Ribeiro Fava

Itapoá - Tempo presente

Paula Bertoli e Thaís Aguiar

1a ed.

Itapoá, SC: Editora Gaumen Conteúdo - 2024

Contribuições por tema

A Floresta e o Território

Gustavo Halfen e Lucio Machado

Caçadores-Coletores

Beatriz Ramos da Costa

Sambaquianos

Julio Cesar de Sá

A chegada do europeu

Gleison Vieira

Uma casa que habita nosso imaginário

Neusa Lopes e Ana Crhistina Vanali

O fandango de Itapoá

José Augusto Pereira Navarro Lins

A ocupação e o Progresso

Ademar Ribas do Valle e Vitorino Paese

Itapoá do futuro – um tempo presente

Ricardo Haponiuk

1 Mata atlântica, 2 Caçadores-coletores, 3 Sambaquianos, 4 Povo Guarani, 5 A chegada do europeu no Sul do Brasil, 6 Negros escravizados na baía da Babitonga, 7 Fandango Chimarrita, 8 Formação do município de Itapoá e emancipação política.

“Ontem eu ganhei um sonho. Um sonho desses que não é só uma impressão de estar vendo coisas enquanto dorme. Foi um sonho de verdade, um sonho verdadeiro. Sonho de verdade é quando você sente, comunica, recupera a memória da criação do mundo onde o fundamento da vida e o sentido do caminho do homem no mundo são contados pra você. Você aprende como se estivesse dentro de um rio. Este rio, você fica olhando para ele. Enquanto você fica olhando o rio, a alma dele está correndo, passando, passando... e o rio está ali. Então ele sempre é, ele não foi, sempre é. Não existiu uma criação do mundo e acabou!

Todo instante, todo momento, o tempo todo é a criação do mundo.”

(Ailton Krenak)

10.000

Anos antes do presente Caçadores Coletores

6.000

Anos antes do presente Sambaquianos

2.000

Anos antes do presente Povo JêIndígenas Kaingang e Xokleng

1.000

Anos antes do presente P ovo Guarani –indígenas

Ano 1.504

Chegada do Navegador francês Binot Paulmier de Goneville na Baia da Babitonga

Ano 1.540

Passagem da Expedição de Cabeza de Vaca por Itapoá

Ano 1.650

O Registro de ouro no Saí Guaçu e a criação do Distrito do Saí

Ano 1.700

O Primeiro mapa de Itapoá

Ano 1.804

1ª concessão de Sesmaria em Itapoá

Ano 1.820

A passagem do naturalista francês Saint-Hilaire em Itapoá

Ano 1.842

O Falanstério do Saí

Ano 1.966

Criação do Distrito de Itapoá

Ano 1.958

Abertura da Estrada da Serrinha

Ano 1.970

Abertura da estrada João Cornelsen

Ano 1.989

Emancipação do Município de Itapoá

Ano 2011

Inauguração do Porto de Itapoá

10

11 Prefácio A Floresta e o Território O Povo Pré-histórico A Chegada do Europeu A Cultura A Ocupação e o Território O Futuro Referências Índice 13 15 31 63 103 133 153 189

Capela São Judas Tadeu - Jaguaruna (Jaca)

Capela São Judas Tadeu - Jaguaruna (Jaca)

Olá, caro leitor, cara leitora!

Esperamos que você esteja bem e que, como nós, tenha um carinho especial pela cidade de Itapoá. Somos Maria Helena e Carlinhos e nossas histórias se cruzaram nessas terras em 1967. Itapoá nos acolheu e se tornou um cenário onde construímos memórias preciosas e descobrimos, junto com nossas filhas, Lis, Thaís e Fernanda, um sentido de pertencimento.

Refletindo sobre a nossa história e a gratidão que sentimos por Itapoá, decidimos que era nosso dever retribuir a esta cidade e suas futuras gerações. Por isso, é com imenso prazer que entregamos a vocês este registro escrito, fruto do projeto “Itapoá Tempo Presente”. Este projeto nasceu do nosso desejo de preservar e celebrar a rica história e a cultura de Itapoá, garantindo que seja não apenas apreciada por nós, mas também por nossos descendentes e todas as gerações que virão.

Quando lançamos o olhar para este projeto, pensamos que seria um extrato do que Itapoá é hoje, mas, vendo os primeiros esboços, percebemos que era algo mais importante, tratava-se da busca pelo desconhecido por nós que desfrutamos suas águas límpidas e sua natureza exuberante. Constatamos, com alegria, que o projeto era sobre origens, história e gente – e é esse resgate que esse trabalho traz.

Saiba que, ao entregar os frutos deste projeto, nossos corações estão cheios de esperança. Juntos, podemos assegurar que o espírito de Itapoá, sua história, suas belezas naturais e seu progresso sejam apreciados por muitas pessoas. E, mais do que isso, ao olharmos para o futuro, vemos Itapoá não apenas como a cidade maravilhosa que conhecemos hoje, mas como uma cidade inteligente, vibrante e sustentável, liderando o caminho com inovação e harmonia entre a natureza e o progresso tecnológico.

Com carinho,

Maria Helena Aguiar e Carlinhos Aguiar

13

FLORESTA

TERRITÓRIO

A

E O

“Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca.”

(Manoel de Barros)

17

18

O lugar antes de nós

Antes de haver presença humana nestas redondezas, a natureza já gestava um belo espetáculo para nos receber.

A luz foi separada da escuridão.

Água e terra ganharam lugares próprios.

Espécies de plantas de inúmeras cores e formas cresciam exuberantes, tanto na terra quanto nas águas.

Matizes, texturas e aromas eram lentamente preparados, numa efervescência de criatividade. A flora era múltipla e logo se desdobrava em abrigo e alimento para os animais.

Bichos de todos os tipos surgiam. Havia os das águas, da terra e do ar.

Logo desvendaram uma infinidade de possibilidades para brincar, se exercitar e relaxar.

Insetos, pequenos pássaros e morcegos uniam-se ao vento e à chuva numa coreografia fantástica para garantir a polinização.

Mares e rios emprestavam tons dos céus para ofertar belíssimas cores às suas águas.

Os pássaros entoavam majestosas melodias para saudar os dias.

As estrelas apontavam caminhos para os que estavam despertos durante à noite.

Era o pulso da vida, em todo seu fulgor!

19

Mata Atlântica

Com a colaboração de Gustavo Halfen e Lucio Machado

Tesouro verde na encruzilhada entre Santa Catarina e Paraná, a cidade de Itapoá compõe a Baía da Babitonga, enraizada no Bioma Mata Atlântica. Com quase 30 quilômetros de costa, o município ostenta uma paisagem diversa, onde planícies costeiras brincam ao lado de morros graníticos da Serra do Mar, num mosaico de microclimas e solos que dão vida a uma exuberante vegetação nativa.

Com uma cobertura verde que preserva em torno de 80% de sua flora original, Itapoá se destaca como uma das últimas fortalezas florestais do estado de Santa Catarina. Este oásis natural tornou-se um polo de turismo, atraindo visitantes em busca de suas praias serenas e encantos rurais, impulsionando o desenvolvimento local com a promessa de areias douradas e águas calmas. A pesca artesanal e a agricultura pintam o quadro econômico da região com tons de tradição e simplicidade.

Entretanto, a última década testemunhou uma transformação acelerada. Com a chegada do Porto em 2011, o município viu-se lançado a uma era de

crescimento sem precedentes, mas a um custo. O brilho do progresso trouxe consigo uma maré de mudanças, alterando a paisagem com o avanço implacável da urbanização. Florestas viraram memória em nome do desenvolvimento, fragmentando o último santuário da Mata Atlântica no norte catarinense.

Itapoá hoje se equilibra entre preservar seu legado natural e navegar as ondas do crescimento econômico, um desafio que evidencia o dilema de muitas belezas naturais frente ao avanço humano.

A Mata Atlântica, além de ser vital para a biodiversidade, é essencial para a vida humana, fornecendo água e regulando o clima. Graças a ela, rios como o Saí Guaçu e o Saí Mirim fluem por Itapoá, enquanto grandes rios, a exemplo do Iguaçu, geram energia. Esta floresta, que sustenta metade da produção alimentar do país, também é o palco para a polinização e a regulação das chuvas, fundamentais para a agricultura.

21

Estamos imersos em um ambiente originalmente conhecido como Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, ou seja, numa área de planície, que foi um antigo depósito de areia do mar. O que imprime em nossa paisagem uma vegetação única de planície, bastante rara no estado de Santa Catarina. Temos aqui duas formações básicas de floresta: a de solos de areias (podzólicos) e a de solos orgânicos. São florestas bem distintas, ambas de médio porte, com alta densidade de bromélias no chão e com uma estrutura muito frágil de raízes. Por isso uma vegetação muito sujeita a impactos, que pode facilmente ser bastante alterada. E qualquer alteração provoca consequências de longuíssimo prazo, já que sua recuperação é lenta.

Falando em vegetação, a rainha das árvores em solos de areia são as Tapirira guianensis, as cupiúvas, absolutamente dominantes nestes ambientes. E nas áreas de solos orgânicos existem os guanandis, que são os Calophyllum brasiliense, uma planta muito densa e presente em solos encharcados. Os nossos solos são orgânicos porque são encharcados, uma consequência dos canais de drenagem nos bancos de areia, ali fica acumulada matéria orgânica que pode chegar a 8 metros de profundidade.

Vale lembrar que os troncos e galhos das nossas árvores são geralmente preenchidos por outras espécies, que são as epífitas. Entre elas a mais abundante por aqui é a Bromélia, que abriga um ecossistema próprio baseado no acúmulo de água em suas folhas.

Aqui somos guardiões de um dos últimos redutos de verde em Santa Catarina, um refúgio onde a floresta ainda tem voz, e a possibilidade de permanecer de pé não é apenas um desejo, mas uma realidade palpável. Nessas terras, cada árvore, cada raiz que se aprofunda na terra úmida e arenosa carrega consigo a promessa de um amanhã em que o verde não seja apenas uma lembrança. Nós nos destacamos como um farol de esperança, mostrando ao mundo que é possível, sim, coexistir; que o progresso não precisa ser sinônimo de destruição, mas de convivência harmoniosa com o pulso vivo da terra.

22

Para pensar

Como podemos encontrar um equilíbrio sustentável entre o desenvolvimento econômico e a preservação da rica biodiversidade de Itapoá, considerando o impacto do porto e o avanço da urbanização

sobre as últimas áreas de Mata Atlântica no Norte Catarinense?

De que maneira as comunidades locais de Itapoá podem se envolver na conservação da Mata Atlântica, valorizando as práticas tradicionais de pesca artesanal e agricultura, frente às mudanças rápidas impulsionadas pelo crescimento econômico?

Refletindo sobre a singularidade da vegetação e dos ecossistemas de Itapoá, de que forma podemos promover a conscientização sobre a importância da conservação desses habitats únicos, especialmente em áreas de solos orgânicos encharcados e florestas de solos de areias, para as gerações futuras?

23

A lenda de Itapoá

Em uma terra onde os horizontes se fundem e a natureza dança alegremente, vive Itapoá, uma figura maternal que, com braços estendidos entre o mar e a floresta, acolhe seus filhos de forma generosa, possibilitando que a vida siga seu rumo. Seus olhos contemplam o vasto mar salgado, cujas ondas brincam ao sopro do vento, espelhando o brilho do sol em uma sinfonia de luz. Em seu coração pulsa a floresta, o mar verde de vida pulsante, no qual cada folha, cada criatura, entoa uma canção de existência interligada. E correndo por suas veias, os rios Saí Guaçu e Saí Mirim, irmãos de água doce, trazem a promessa de renovação e sustento.

Certa vez, ao alvorecer, quando o céu ainda pintava de laranja o horizonte, Itapoá refletiu sobre a missão de seus filhos. O mar salgado, com suas ondas incansáveis, ensinava a persistência e a força, berço de histórias de navegantes e pescadores que, em suas águas, buscavam o sustento e o mistério dos mundos submersos. A floresta, vasta e impenetrável, guardava os segredos da terra, um refúgio de serenidade e sabedoria, onde cada ser vivia em harmonia sob a densa cobertura de suas copas.

Os rios Saí Guaçu e Saí Mirim, com suas águas claras e tranquilas, entrelaçaram-se pela terra. Eles eram os mensageiros, transportando a vitalidade da mãe para todo o povoado, irrigando as plantações, saciando a sede e banhando as almas em suas correntezas.

Numa manhã especial, Itapoá convocou seus filhos, desejando compartilhar uma revelação. Com voz suave, porém firme, ela falou: “Meus queridos, cada um de vocês carrega uma força única, um dom que nutre e protege nosso povoado. Mas, lembrem-se: o verdadeiro poder reside na união. Assim como as águas dos rios encontram seu caminho para o mar, e o mar abraça a terra, alimentando a floresta, vocês também devem encontrar harmonia em suas diferenças”.

Os filhos de Itapoá, tocados pelas palavras da mãe, juraram proteger uns aos outros e todo o povoado com um amor renovado. E assim, dia após dia, eles cumpriam seu juramento, mantendo vivo o equilíbrio e a beleza da terra que os acolhia.

Onde moramos

A Mata Atlântica é o útero que gesta o solo de Itapoá,

É a fonte que nutre com água e vegetação abundante,

É o quintal com sombra fresca e acolhedora,

É o berço de nossas boas colheitas.

Restingas, manguezais, banhados e florestas compõem um mosaico de oportunidades para os habitantes destas redondezas.

Centenas de espécies de aves, peixes e animais terrestres encontram aqui sua morada.

Não é à toa que os olhos acordados fiquem impressionados!

27

28

Floresta ombrófila densa de terras baixas

Bancos de areia são a base para fixação de nossas raízes.

Dizem que somos frágeis. Porém, o que é fragilidade?

Somos impactadas pela ação das chuvas e dos ventos.

Mas nos reerguemos após eventos naturais.

Levamos um certo tempo, é verdade. Mas, quem está com pressa?

A natureza não tem pressa.

Cupiúva

Rainha dos solos arenosos, abundante em nossas terras.

De crescimento rápido, é queridinha das abelhas, pois garante sua produção de mel.

Amada pelos macacos e saguis, que se alimentam da goma de seus troncos, deixando neles suas marcas.

É morada de pássaros que se deliciam com seus frutos.

29

O POVO PRÉ HISTÓRICO

Caçadores-coletores: o sonho

“Não sou nada. Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.”

Há cerca de 10 mil anos os povos que aqui viviam eram conhecidos como caçadores-coletores. Não existem muitas afirmações categóricas sobre eles, visto que como humanos eram recheados de peculiaridades, costumes e sonhos. As pistas que temos vêm dos vestígios materiais que foram encontrados e estudados pela Arqueologia. Também da memória coletiva, que sobrevive aos sujeitos e, de alguma forma, acessamos.

Arqueologia é a ciência que estuda o passado por meio do resgate de objetos antigos deixados pela população que habitou determinada localidade em um tempo anterior ao atual. Ela se concentra em descobrir e compreender a história e a cultura de civilizações antigas pela análise de artefatos, paisagens, estruturas, restos humanos e outros

(Fernando Pessoa)

vestígios deixados por essas sociedades. Mediante escavações, análises laboratoriais, estudos de campo e métodos científicos, os arqueólogos buscam reconstruir a vida e as práticas das pessoas em diferentes períodos com o objetivo de compreender a história humana. A origem da palavra Arqueologia é grega e vem do prefixo “arché” mais o sufixo “logos”. Arché significa origem, início, começo. E logos quer dizer estudo, ciência.

Estudo multidisciplinar que está sempre em movimento, é premissa da Arqueologia se manter aberta ao novo, fluida, e revisitar seus saberes de acordo com novas evidências encontradas.

Cada descoberta leva a novas interpretações e deduções. Quanto mais objetos são desvelados e contemplados, mais complexa vai ficando a teia

33

34

Sítio Estaleiro - Vila da Glória

histórica a ser tecida. E o que tomamos por verdade hoje, a partir do que sabemos, pode ser uma falácia a partir de novos achados e interpretações, visto que novas descobertas nos levarão a novas

conclusões e leituras daquela realidade. Tudo o que descobrimos sobre o homem pré-histórico, por exemplo, são fragmentos de uma história que ainda não conseguimos decifrar totalmente.

Em um contexto vasto e complexo, no qual diferentes forças históricas e interpretações se entrelaçam, não há uma única grande história que possa juntar os diversos fragmentos que realmente iniciaram os temas e as práticas específicas que influenciam as pessoas neste mundo. Uma Arqueologia autêntica não se concentra só na busca por “verdades”, mas também na tentativa de identificar algumas das complexas tensões que atravessam a história em seus esforços para delinear um sujeito.

Dito isso, voltemos ao que conhecemos hoje sobre as sociedades passadas que habitaram nosso território. Há aproximadamente 10 mil anos, a região onde hoje é Itapoá abrigava indivíduos em seu território. Sabemos isso por causa de vestígios deste período encontrados na região pela arqueóloga Beatriz Ramos da Costa em dois sítios arqueológi-

cos estudados. Estes sítios eram oficinas líticas, ou seja, locais em que estes grupos produziam artefatos a partir de estruturas rochosas. Foram identificadas nestas oficinas peças em quartzo, a maioria provavelmente era usada como instrumento para confeccionar as pontas de flecha, além disso foram identificados raspadores e furadores.

Este grupo de caçadores-coletores, como o nome sugere, tinha o hábito de caçar e coletar alimentos na floresta para garantir sua sobrevivência. Viviam em pequenos círculos, de 10 a 15 pessoas, e não permaneciam grandes períodos em um mesmo local. Sua organização social, acreditamos, era complexa, pois tinham a habilidade de transmitir com riqueza de detalhes o conhecimento de entalhe em rocha, por exemplo. As pontas de flecha que esculpiam e que hoje podemos estudar, seguiam o mesmo padrão estético e, provavelmente, eram utilizadas para identificar a qual grupo pertencia a caça. Estas pessoas já modificavam suas realidades pela diferenciação da construção de artefatos. Certamente, antes de iniciarem este trabalho manual, imaginaram como seria se tais objetos existissem. Todo sonho é um desejo de transformação da realidade e um motor propulsor desta mudança!

35

Sambaquianos: a água

Com a contribuição de Julio Cesar de Sá

Apaziguar, conhecer, encontrar alimento, brincar, navegar e finalmente se tornar água. Os povos, construtores de sambaquis, antigos habitantes do litoral brasileiro, centravam suas vidas em torno da água, moldando sua rotina e se desenvolvendo ao redor dela desde a infância. A influência da água em suas vidas era tão significativa que essa simbiose, homem - água, se compreendeu em um organismo único e natural.

“Ali nas águas não se sabe quem é homem e quem foi árvore canoa e canoeiro são um só parte um do outro feito nó.”

(Leila Plácido – A Canoa e o Canoeiro)

Este foi o caminho percorrido pela humanidade há mais ou menos 8 mil anos. Há cerca de 5-6 mil anos, os povos que habitavam a região de Itapoá eram conhecidos como construtores de sambaquis ou sambaquianos. Hoje sabemos que os sambaquianos caçavam, se alimentavam de vegetais, tinham grandes habilidades manuais para escultura e confecção de adornos, sabiam nadar e eram construtores de canoas que utilizavam para navegação.

38

A definição da palavra Sambaqui, também conhecido como casqueiros, concheiros, birbigueiras e senambis, é de origem tupi, onde “tamba” significa conchas e “ki” significa amontoado.

Sabemos hoje que os sambaquis são decorrentes da acumulação intencional e organizada de materiais diversos, como conchas, moluscos, material lítico, sedimentos arenosos, material vegetal, fogueiras, restos alimentares da fauna, sepultamentos humanos, cerâmica, entre outros.

Considerados monumentos funerários e marcadores de paisagem, os sítios sambaquis são artefatos resultantes da manufatura coletiva dos sambaquianos.

As baías da Babitonga e de Guaratuba, juntas, possuem mais de 350 sambaquis, constituindo-se em uma das maiores concentrações mundiais destes sítios. É provável que assim como nós escolhemos um lugar para morar que tenha uma bela paisagem, que seja de fácil acesso aos locais que frequentamos diariamente, que nos proporcione uma boa qualidade de vida, a decisão dos sambaquianos de ocupação do território também orbitava em torno destes critérios.

Além disso, outros fatores que podem explicar a enorme população deste povo na região são a

riqueza do bioma, o clima ameno e a abundância de água, tanto doce quanto salgada.

Diversos autores retratam as sociedades sambaquianas como sendo um grupo social estável, e com uma complexidade não reconhecida anteriormente, porém não temos informações sobre a integração política entre os grupos. A vida social dos sambaquianos apresenta registros de solidariedade e cooperação.

Este registro está presente na elaboração de artefatos como as cordas e algumas técnicas de pesca,

39

40

Sambaqui da Estrada João Cornelsen

cuja realização, necessariamente, exige atividades coletivas. As fibras vegetais de cipó imbé (Philodendron corcovadense Schott – Araceae), trançadas ou na forma de cordas torcidas, utilizadas na produção de cestarias, esteiras, são de extrema resistência à tração, com delicada precisão dimensional e de grande complexidade construtiva, demonstrando ser uma atividade realizada de forma comunitária.

Do período pré-colonial, temos identificados 16 sítios tipo sambaquis em Itapoá. As localizações são dispersas no município ao longo dos cursos d’água, na linha de costa e nas áreas de restinga e manguezais. Os principais rios que drenam o município foram utilizados pelos sambaquianos, deixando seus registros culturais em cada um destes locais. Vale lembrar que neste período, enquanto humanidade, estreitamos nossa relação com as águas.

41

Sambaqui da Reserva Volta Velha

O dilúvio

Os deuses não estavam felizes com o rumo que a humanidade andava tomando. Resolveram, então, preencher tudo com água para limpar o passado e estabelecer uma chance de recomeço.

Um homem bom foi escolhido e ficou sabendo do que aconteceria. Construiu uma grande embarcação e separou exemplares de todas as espécies de vida animal, para que pudessem ficar a salvo.

Choveu muito. Rios e mares se juntaram. Dias e noites se passaram. Quando a água começou a baixar, a terra começou a secar.

Novas formas puderam ser vistas na paisagem. Montanhas, vales, grandes planícies. Será que já estavam antes ali e não tínhamos percebido?

45

A crença de que a existência dos sambaquis está ligada a passagens bíblicas é compartilhada pelos moradores mais antigos e durante muito tempo serviu para explicar muitos fenômenos até então inexplicáveis.

O morador Jair Cabeção relatou essa ideia ainda nos dias atuais. “Na verdade, o sambaqui, o pessoal acha que foi coisa do dilúvio, não era coisa de índio.

O pessoal mais antigo, eles não chamavam Bíblia, chamavam História Sagrada. O fato de o formato do sambaqui ser bem redondinho, com um aspecto de cone, com conchas onde nem tinha mar, eles acreditavam que era dilúvio. Lá tinha pedra bem redondinha, que foi esculpida pela água, osso de gente, osso de baleia, osso de animais que nem conhecemos. A gente fica na dúvida de como foram feitos. Conheço 3 sambaquis dentro de banhado, de terreno encharcado. Como que os indígenas iriam construir aquilo?”

Essa perspectiva revela como as tradições orais e crenças locais se confundem com interpretações históricas e religiosas para explicar fenômenos arqueológicos. A relação entre a existência dos

sambaquis e o dilúvio foi propagada por Jesuítas como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que percorreram diversas regiões no sul do Brasil. Em suas atividades missionárias, passaram por localidades como a Ilha de São Francisco, em Santa Catarina, e também outras regiões ao longo do litoral sul do Brasil.

A ligação entre os sambaquis e o dilúvio reflete a busca por explicações profundas e simbólicas para as presenças desses vestígios ancestrais, trazendo as religiões e a espiritualidade para o centro das relações de conhecimento na compreensão do passado.

Essa conexão entre as crenças religiosas e a explicação do mundo nos convida a refletir sobre o papel fundamental que a espiritualidade desempenha na busca por significado e compreensão. A necessidade humana de atribuir sentido ao desconhecido muitas vezes se manifesta por meio de narrativas religiosas que transcendem gerações, influenciando a forma como vemos e interpretamos vestígios ancestrais, como os sambaquis.

46

Ao considerar as crenças religiosas na análise de fenômenos históricos, somos convidados a explorar não apenas as evidências materiais, mas também as narrativas simbólicas que moldam a identidade cultural e espiritual das comunidades.

Essa reflexão nos leva a apreciar a complexidade das interpretações históricas e arqueológicas,

enriquecendo nossa compreensão do passado com uma perspectiva mais holística e inclusiva.

Ilustração de Jesuítas catequizando os indígenas

47

Os indígenas: a memória

“A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.

Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.”

(Jacques Le Goff)

O povo que sucedeu os sambaquianos, cronologicamente, é denominado de povo Jê. São os indígenas que conhecemos como Kaingang e Xokleng. Temos registro de sua atividade na região de Santa Catarina há cerca de 2000 a 1500 anos antes do presente, perdurando até os dias atuais. Aqui temos 3 hipóteses. Eles podem ter vindo de outras terras e se misturado aos sambaquianos, podem ter chegado e exterminado os sambaquianos ou podem ser apenas descendentes dos sambaquianos. Não podemos afirmar que eles habitaram a região apenas após o desaparecimento dos sambaquianos, é provável que tenham dividido o mesmo espaço por algum tempo. Vale lembrar que nas camadas superiores dos sambaquis estão presentes cerâmicas Jês, o que indica esta interação entre os povos.

Aceitamos hoje a hipótese que eles desceram do planalto para as terras litorâneas e trouxeram com eles a técnica de esculpir em cerâmica, desconhecida dos sambaquianos. Desta forma a relação com o consumo de alimento também passa a ser outra, já que agora existe a possibilidade de armazenamento em vasilhas, panelas e jarras.

Seguindo a linha do tempo, depois dos Jê, a população que cultivava os exuberantes jardins de Itapoá eram os indígenas Guarani – chamados de Carijós pelo colonizador europeu. Essa fase teve início entre 1000 e 800 anos antes do presente. Tratava-se de uma sociedade distinta. Da mesma forma que o povo Jê, os guaranis podem ter sido descendentes dos sambaquianos, porém se diferenciavam dos Jês em muitos aspectos. Neste sentido há quem defenda que tiveram interação

49

com os Jês e houve certo grau de miscigenação entre eles, já que dividiram o mesmo território por um período. Na cultura material, o que os diferenciava era o aspecto da cerâmica, que agora leva uma tintura vermelha ou branca por fora e preta no seu interior. Cultivavam roças de alimentos com mandioca e milho, e praticavam a caça e a pesca.

Tinham um sistema social estruturado, com papeis definidos para seus membros e uma hierarquia. Temos subsídios que sugerem que esta era uma sociedade ainda mais complexa que as anteriores.

Os dados apontam que houve disputa pelos mesmos territórios, com os Jê chegando antes, ocupando os vales de grandes rios e a beira-mar. Essa disputa teve uma dinâmica que culminou na abertura de brechas territoriais consideráveis entre os Jê, preenchidas pelos Guarani e pelos Tupinambá. Os Jê foram empurrados para os biomas com predomínio de campo, enquanto os dois conjuntos Tupi conquistaram as áreas do bioma Mata Atlântica (Brochado, 1984; Noelli, 2004). A densidade populacional dos Jê do Sul aparentemente foi menor do que a dos grupos Tupinambá e Guarani. A dinâmica social e política faccionalista dos Jê do Sul (Fernandes, 2002) enfraquecia os laços entre as aldeias e aumentava a fragilidade nas disputas territoriais com os Guarani e os Tupinambá, que se organizavam em redes de aldeias aliadas para atuar em grandes grupos, quando disputavam novos territórios. Entretanto, há algumas áreas que tiveram sucesso na resistência contra os Guarani, gerando a necessidade de se procurar perceber onde ocorreu isso (Souza; Merencio, 2013; Souza et al., 2016).

50

Sabemos também que o povo Guarani era itinerante, que circulava pelo seu território. Toda a costa brasileira, do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, era terra Guarani. Muitas vezes estes indivíduos saiam em grupos para caminhadas que levavam anos para serem concluídas. O Guata Porã (Caminho Bonito) era indicado pelo guia espiritual para a conquista de uma terra sagrada, a Yvy Maraey, a Terra sem Males. O Guata Porã é considerado ainda uma atividade propulsora da cultura Guarani, que mantém vivas práticas de conhecimentos medicinais, espirituais, geográficos e históricos. A caminhada preserva saberes que atravessam gerações e assume caráter econômico, político e social.

Nossos avôs antigos, nossos parentes antigos, não viviam como agora. Naquela época, era tudo mato. Desde o começo eles já começaram a caminhar. Mas não era como agora. Nossos avôs antigos rezavam muito e, então, Nhanderu já mostrava o caminho para o filho. Dizia: “agora vai”. Kuaray, no nascer do Sol, sempre iluminava para ele. Várias pessoas, antigamente, vieram, mas não era para ficar por aqui. Vieram para atravessar, atravessar o mar, chegar em Yvy Marã e’y. Sempre vinham. Muitos. Vinham, vinham, vinham. Mas, depois que começaram as cidades e os países –Paraguai, Argentina, Brasil –, aí já não conseguiam mais, pois já não era mais como antigamente. As cidades com suas cercas impediam a caminhada deles.

Xeramõi João Silva – Vera Mirim (Tekoa Xapukai/Brakui)

51

Fato é que a população que habitava Itapoá quando da chegada do colonizador europeu, era Guarani. Amigáveis, dóceis e curiosos, foram excelentes anfitriões para os estrangeiros. Dividiam seu abrigo e seu alimento, ofereciam suas ervas para curar doenças, mostravam quais frutos eram comestíveis e atuavam como guias, auxiliando nas caminhadas por entre a mata.

É provável que a sua hospitalidade os tenha levado ainda a desempenhar todo tipo de trabalho para os exploradores estrangeiros. Sabemos que foram a primeira mão de obra a ser escravizada em nosso território, antes mesmo dos africanos. Não só o trabalho pesado e os severos castigos físicos a que eram submetidos, como também as doenças trazidas de outras terras pelos não-indígenas e para as quais o povo Guarani não tinha imunidade, foram reduzindo o número de indivíduos desta importante sociedade nas areias de Itapoá.

53

Casa de reza guarani

“Vivemos em perfeita harmonia com a natureza,

Pedimos permissão antes de entrar numa mata.

Nossas crianças não se banham no rio todos os dias.

Temos o dia certo para brincar no rio e o dia que deixamos que ele fique em paz.

Assim como nós precisamos de descanso, a natureza também precisa destes momentos para se regenerar.

Nossa ligação com o mar é muito forte, É no mar que nos despedimos de nossos parentes que fazem a passagem para o mudo espiritual.

Não é um decreto assinado que vai cortar nossos laços com o litoral.

Nós estávamos perto do mar antes dos não-indígenas chegarem. Fomos forçados a sair.

Não tem como o não-indígena dizer para o indígena que território ele pode ocupar!

Quando saímos em nossa caminhada, não sabíamos para onde estávamos indo.

Ouvimos o chamado do nosso guia espiritual e seguimos.

O lugar era mostrado em sonho para mim.

Nossa caminhada durou cinco anos.

Quando chegamos aqui fomos recepcionados por nuvens de saíras, havia água, mata, cachoeira, exatamente como eu havia sonhado.

Sentimos paz.

Não quero acreditar que somos ingênuos,

Mas percebo que temos um modo de vida peculiar.

Estamos muito próximos do mundo espiritual, isso nos enche de confiança e coragem.

Ainda que percamos a nossa vida, não perderemos a esperança.

Esperançar não é racional, é ancestral!”

(Pajé Guarani Elsa Fernandes, da terra indígena Kuaray Haxa )

55 Indígenas Guarani - Fotografia de Tatiana Zanon na Unsplash

A menina-lua

Em uma aldeia esquecida pelo tempo, onde as árvores dançavam ao som dos ventos e os rios embalavam antigos mistérios, nasceu uma menina. Não uma criança qualquer, mas uma filha da lua, com pele alva como a luz que banha a noite. Seu nome era Mani, e seu sorriso era capaz de acender estrelas no céu escuro.

Mani cresceu livre, entre as brincadeiras dos ventos e as histórias reveladas pela terra, mas nem mesmo a lua, que a trouxera ao mundo, poderia protegê-la dos fantasmas, que espreitam entre os dias. Uma tristeza inexplicável a tomou, e sem razão aparente, a vida se esvaiu de seu ser, deixando para trás apenas a memória de seu sorriso.

Onde seu corpo foi enterrado, a terra, transformou-se. Não houve monumento, nem flores, apenas um broto, tímido e persistente, que cresceu onde as lágrimas de uma mãe haviam regado o solo. Da terra, nasceu uma planta desconhecida, com raízes robustas e nutritivas.

A aldeia, que chorou a partida de Mani, descobriu naquela planta um novo tipo de sustento. Ao desenterrarem a raiz, encontraram uma substância branca, como a pele de Mani, e doce, como sua essência. E assim, a mandioca nasceu, um presente da menina-lua, um mistério que brotou da terra para alimentar seu povo.

58

Há aproximadamente 9 mil anos nossos ancestrais aprenderam uma maneira confiável de consumir a mandioca mansa. Esta raiz, que é a mesma que compramos hoje em feiras ou mercados, contém baixo teor de substâncias tóxicas. Entretanto, deve ser descascada e aquecida – torrada ou cozida – para consumo. Acredita-se que até mesmo as populações nômades manejavam algumas espécies de mandiocas mansas perto das unidades familiares. Estes grupos, por serem pouco numerosos, obtinham ali alimento por um bom tempo.

Por outro lado, a mandioca brava, raiz em sua forma selvagem, não era largamente consumida até então, por ser altamente tóxica e potencialmente letal. Hoje sabemos que esta espécie possui grandes quantidades de substâncias precursoras do ácido cianídrico, fato que deve ter sido observa-

A mandioca

“Mani Mani

É tão rica em sua simplicidade

Mani Mani

Agradeço sua prosperidade” (Leo Meneguzzo)

do empiricamente naquela época. Provavelmente depois de muita experimentação, os humanos que nos antecederam descobriram que descascando, ralando e prensando, cozinhando ou torrando a raiz, seu consumo era seguro.

O fato de a mandioca brava ter sido domesticada em um momento de aumento de população das aldeias, que ocorreu há cerca de 4 mil anos, levanta uma questão ainda sem solução. Teria sido a necessidade de produzir mais alimento que obrigou nossos ancestrais a procurar novas formas de alimentação, acabando, em última instância, por desenvolver técnicas de desintoxicação para poder consumir a mandioca brava ou foi a maior oferta de alimento decorrente da domesticação da mandioca brava que possibilitou o adensamento populacional?

59

60

Antigo engenho de farinha - Samambaial, próximo à localização dos quilombos

Temos registros minuciosos do consumo da mandioca nestas terras após a chegada dos portugueses. Eles, que não conheciam a raiz, a chamavam de inhame. Contudo, não havia inhame no Brasil, apenas mandioca. De todo modo, descreveram a

mandioca como essencial para a alimentação do povo que aqui vivia, sendo consumida principalmente em forma de farinha, como complemento para qualquer outro alimento, de carnes a frutas.

Para pensar

Como os sonhos e a imaginação dos povos caçadores-coletores de 10 mil anos atrás, revelados pela criação de seus artefatos, podem hoje nos inspirar na forma como interagimos com nossa própria realidade e ambiente?

Em que nossa relação atual com a água e o meio ambiente difere da simbiose profundamente respeitosa e integrada que os antigos sambaquianos tinham com os recursos hídricos e naturais ao seu redor? Quais as semelhanças possíveis nessa relação?

De que modo as histórias e práticas dos povos Jê e Guarani que viveram na região de Itapoá antes da chegada dos colonizadores europeus podem nos ensinar sobre a importância de respeitar e aprender com diferentes culturas e modos de vida em nosso mundo atual?

61

A CHEGADA DO EUROPEU

“Apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, costumes, tradições e demais elementos.”

(Rodney William)

Nos idos de 1500

Vamos olhar para o ano de 1494, na Espanha. Divergências, intrigas, desconfianças e conspirações dão o tom no relacionamento entre as coroas de Portugal e Castela (Espanha). E o que eles estão discutindo? Disputas territoriais e o domínio do mundo conhecido por eles até então.

A situação era tão caótica que a Igreja precisou intervir. Não que isso fosse novidade, já que a Igreja estava sempre às voltas com os mandatários reais que governavam em nome de Deus. A Coroa portuguesa andava extremamente irritada porque a Coroa espanhola queria se apossar de tudo depois da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, em 1492. Foi uma confusão diplomática que parecia não ter fim. Então surge a ideia – proposta pelo papa – de desenhar uma linha imaginá-

ria no mapa, o famoso meridiano de Tordesilhas. Portugal ficaria com tudo a Oeste dessa linha e a Espanha com tudo a Leste. Dá para imaginar, dois reinos se juntando para dividir o mundo que estão descobrindo? Dizem que os ânimos estavam muito exaltados por lá e a conversa não foi nada tranquila. Inúmeros cartógrafos, inclusive, deslocaram a linha para Leste e Oeste, a favor de um ou outro reino. O que acabou causando um sem-número de controvérsias e levou os dois reinos a firmar outro acordo em 1506 com a intenção de acalmar os ânimos.

E o Brasil nessa história toda? Bom, Pedro Álvares Cabral aportou por aqui em 1500, mas dizem que ele não foi o primeiro europeu a botar os pés nessas terras. Já haviam navegantes portugueses

65

visitando nossa costa antes disso, só que ninguém fez tanto barulho quanto Cabral.

Com o “descobrimento” do Brasil, começou aquela corrida desenfreada pela exploração. Os portugueses logo trataram de assumir o controle e começaram a explorar o território, primeiro arrendando as terras para comerciantes e depois tomando as rédeas da situação.

Para administrar essa terra nova, o rei de Portugal dividiu o Brasil em quinze partes, as famosas Capitanias Hereditárias. Dizem que foram os nossos primeiros latifúndios. Cada uma dessas partes ficou sob o comando de um capitão-donatário, que tinha o dever de colonizar e explorar a região em nome da Coroa.

E assim começava a saga da colonização do Brasil. Uma história cheia de reviravoltas, intrigas e, é claro, muita aventura pelo caminho. E olha que isso é só o começo! Essas terras guardam muitas histórias ainda não contadas.

A chegada de Gonneville à região do Saí

Texto de Gleison Vieira

Em janeiro de 1504, o navegador francês Binot Paulmier de Gonneville realizou uma descoberta significativa para a história do Brasil. Após navegar por dois meses, desde a Ilha de Tristão da Cunha, sua expedição avistou uma exuberante cordilheira verde e decidiu ancorar nas margens de um rio que lhe lembrava o Orne, em sua terra natal na Normandia, França. Este momento marcava a chegada

de Gonneville ao sul do Brasil, mais precisamente à região da baía da Babitonga, no litoral de Santa Catarina, próxima à divisa com o Paraná. Esse lugar, posteriormente identificado como a foz do rio São Francisco do Sul, seria emblemático por se tornar um dos primeiros pontos de contato entre europeus e indígenas na região.

66

Quando chegaram, Gonneville e sua tripulação foram recebidos de maneira pacífica pelos indígenas locais, com quem permaneceram por seis meses. Esse encontro amistoso permitiu uma rica troca cultural e de recursos. Os nativos, identificados pelos estrangeiros como carijós, forneceram aos franceses alimentos como carne de caça, frutas e pinhões, produtos naturais da região.

O local exato onde Gonneville ancorou seu navio, o L’Espoir, é objeto de debate entre historiadores. Há hipóteses de que poderia ser na região do Pontal de Itabuan (atualmente Itapoá) ou na própria ilha de São Francisco do Sul. Ambas as localidades apresentam condições navegáveis para a época e estão estrategicamente posicionadas para acessar o interior pela Serra do Mar. A escolha do local de ancoragem foi crucial não apenas para as interações imediatas entre franceses e indígenas, mas também para as futuras explorações e assentamentos na região.

O encontro com os carijós teve implicações significativas. O cacique local, buscando vantagem sobre os tupinambás de Cananeia, uma região ao Norte, viu na aliança com os franceses uma oportunidade estratégica. Os carijós ofereceram apoio logístico aos franceses, evidenciando uma complexa rede de relações interpessoais e geopolíticas já existentes entre os povos indígenas da região.

Para os carijós, a ligação terrestre pelo norte era justamente pelo rio Saí-Guaçu, pelas planuras da margem esquerda do rio São João ou, ainda, pelas Três Barras, escalando os contrafortes da Serra do Mar. Com efeito, faz sentido que esses carijós fossem indígenas “itapoaenses”. Isso pode legitimar, em hipótese, que os carijós de Binot Paulmier fossem da atual região de Itapoá, por sua ligação continental com a muralha da Serra do Mar.

67

Içá-Mirim e o

encontro

Ainda em 1504, época de grandes mudanças nestas terras, a história de Içá-Mirim se desenrola como uma pequena jangada à deriva, transportando sonhos, desejos e a inevitável tristeza que acompanha o encontro de mundos. Binot Paulmier de Gonneville foi audacioso, abraçou o vasto oceano em busca de riquezas e terras desconhecidas. Seu caminho, marcado pelas estrelas e pelas correntes do destino, o levou até a costa do que hoje conhecemos como Brasil, mais precisamente o que ele pensou ser um ponto que se assemelha ao paraíso, a baia de São Francisco do Sul.

Neste lugar, onde a natureza convida os visitantes à permanência, Gonneville encontrou mais do que esperava. Entre a generosidade da terra e a curiosidade mútua que unia os estrangeiros aos nativos, ele conheceu Içá-Mirim, filho de Arosca, líder dos Tupinambás. O jovem Içá, com olhos que refletiam tanto a sabedoria de seu povo quanto a inocência de sua idade, tornou-se um símbolo de uma ponte entre mundos.

Gonneville, movido por um misto de ambição e genuína admiração, convenceu-se e convenceu a outros de que levar o jovem

de dois mundos

Içá à França seria um gesto de amizade, a personificação de um embaixador vivo entre as culturas. Prometeu solenemente seu pai que o traria de volta, um elo entre o Novo e o Velho Mundo.

Içá-Mirim, cujo nome foi cristianizado e passou a ser chamado de Essomericq, atravessou o oceano numa viagem que era ao mesmo tempo uma aventura e um exílio.

Na França, foi recebido com fascinação; sua presença era um testemunho vivo da vastidão do mundo, um espelho onde os franceses viam refletidas suas próprias curiosidades e medos. Educado como um nobre, Içá aprendeu sobre a Europa, mas seu coração permaneceu entrelaçado às memórias de sua terra natal.

A história de Içá-Mirim, no entanto, é tramada com fios de promessa e traição. A volta para casa, jurada sob o céu estrelado da baía da Babitonga, nunca aconteceu. O jovem tupinambá se tornou uma nota de rodapé nas crônicas da História, uma lenda de um passado onde os mundos se encontraram, mas falharam em se entender plenamente.

A história de Içá-Mirim pode ser conhecida com riqueza de detalhes no livro Vinte Luas, da historiadora Leyla Perrone-Moisés.

Cabeza de Vaca e sua possível relação com estas terras

Texto de Gleison Vieira

A atmosfera de exploração e o encantamento da busca por novas terras dominavam o imaginário europeu. Nesse cenário surge Álvar Núñez Cabeza de Vaca, um explorador lendário cuja aventura poderia ser digna de um filme de ação e suspense. No século XVI, esse destemido viajante se aventurou pelas terras desconhecidas do que hoje identificamos como o sul do Brasil, mais precisamente pela região de Itapoá, segundo as pesquisas de Olavo Quandt.

Em 1540, liderando uma expedição épica composta por 400 homens – entre pilotos, marinheiros, soldados e funcionários –, Cabeza de Vaca estava equipado com tudo o que precisava para uma grande aventura: mantimentos, armas, munição, roupas, ferramentas, objetos pessoais e até cavalos. Seu objetivo? Chegar à distante Assunção, no Paraguai, uma terra repleta de promessas e desafios. Com três embarcações sob seu comando, a expedição zarpou de Cádiz, na Espanha, em

novembro de 1540, iniciando uma jornada que os levaria para além dos limites do mundo conhecido.

Após uma parada estratégica nas Canárias e em Cabo Verde, a tripulação enfrentou o vasto Oceano Atlântico, seguindo a rota conhecida como “volta do mar”, uma viagem que os levaria finalmente às costas sul-americanas. Mas a verdadeira aventura começou ao desembarcar. Cabeza de Vaca narrou uma expedição terrestre árdua desde a misteriosa Baía de Ytabuan até Assunção, atravessando territórios inexplorados e enfrentando desafios inimagináveis.

Esta jornada não foi apenas uma viagem física, mas também uma viagem no tempo, atravessando um mundo no qual o Império Inca já havia caído nas mãos dos conquistadores espanhóis e as cidades de Lima e Assunção começavam a se estabelecer como novos centros de poder.

71

Olavo Quandt desvendou esse capítulo fascinante da história ao propor que Cabeza de Vaca não apenas passou pela região de Itapoá, mas também pode ter sido o primeiro europeu a testemunhar as magníficas Cataratas do Iguaçu. Ao navegar pelos

misteriosos canais e rios, Cabeza de Vaca e sua expedição encontraram a entrada para um mundo novo pela baía da Babitonga, que ele chamou de Bahía do Ytabuan.

A origem do termo Itapoá e Saí

Texto de Gleison Vieira

Em uma viagem no tempo, mergulhamos na origem de um nome que ecoa os mistérios e as belezas naturais do Brasil: Ytabuan. Este termo, imortalizado no documento “Informaciónes”, por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, é uma chave que nos abre portas para entender não apenas a geografia, mas também o rico caldo cultural lentamente preparado pelos povos indígenas que habitaram estas terras.

A palavra Ytabuan é uma viagem sonora ao passado, em que o tupi-guarani era a língua da terra, falada e entendida em um vasto território. Nesse idioma, palavras carregam em si não só nomes, mas histórias e descrições do mundo natural. Ytabuan, ou Itapoá como conhecemos hoje, revela-se por

duas interpretações fascinantes: “pedra redonda” e “pedra que surge” – imagem poética que nos permite visualizar uma paisagem na qual as pedras

dançam com as marés, ora emergindo majestosamente, ora se escondendo nas águas.

Antonio Ruiz de Montoya, um jesuíta que estudou profundamente as línguas indígenas, nos ajuda a entender essa dança das pedras com seu significado de “levantar-se”, “alçar-se”. Essa interação mágica entre terra e mar, sólido e líquido, é capturada nas palavras dos povos originários, oferecendo-nos uma visão de um mundo onde natureza e cultura estão intrinsecamente ligadas.

Explorando mais a fundo, descobrimos que Itapoá

72

não é o único lugar a carregar encantamento e poesia em seu nome. A Praia de Itapema, com seus rochedos formando um cabo, e a ilha Itapeva, conhecida como a “ilha da pedra rasa”, compartilham essa herança linguística. Além disso, a sonoridade de Ytabuan ressoa em outros cantos do Brasil, como na Ponta de Itapuã, em Viamão (RS), e na famosa Praia de Itapuã em Salvador (BA), eternizada na canção de Toquinho e Vinicius de Moraes.

Avançando na jornada, nos deparamos com o intrigante rio Saí-Mirim. Aqui, o eterno jogo de contrastes e paradoxos se faz presente novamente. O termo “saí”, que à primeira vista sugere pequenez, na verdade esconde um rio de proporções notáveis, desafiando as expectativas e nos convidando

a olhar além das aparências. Esse rio, rico em afluentes e história, carrega o nome do belíssimo pássaro Guit-guit sahy, tecendo mais uma camada na complexa relação entre linguagem, natureza e cultura.

Esta exploração etimológica de Ytabuan e Saí-Mirim é um convite para reconhecermos a profundidade e a riqueza dos nomes que ecoam pela paisagem local, cada um carregando histórias, descrições e a sabedoria dos povos que com eles conviveram. De um tempo em que não havia pressa e, da observação cuidadosa, emergia sentido para dar nome aos lugares e objetos. Em cada nome, uma janela para um passado repleto de beleza, mistério e conexão profunda com a terra.

73

74

“Peloponeso”: o primeiro nome de Itapoá

Texto de Gleison Vieira

Na trama do tempo encontramos mapas que guardam em seus traços a memória de terras que hoje chamamos de Itapoá. Essas terras, nos idos do século XVI, eram conhecidas pelo nome de Peloponeso, uma homenagem poética aos sertões misteriosos que repousam sob o mesmo céu que hoje contemplamos, mas em uma época em que o mundo era um vasto mapa a ser descoberto.

Em uma viagem pela cartografia dessa era de descobrimentos, nos deparamos com três mapas, como se fossem três estrelas a guiar os navegantes do tempo. Primeiro, “Meridionalis Americæ” e “Haec pars Peruvianæ”, ambos desenhados pela mão do cartógrafo flamengo Petrus Plancius no ano de 1592, um tempo em que o mundo se desdobrava em novas cores e contornos sob os olhares ávidos por compreender a vastidão da terra. E, então, “Delineartio Totius Australis Partis Americæ”, uma criação de Arnold Florent van Langren, flamengo como Plancius, datada de 1596,

que nos fala dos contornos ainda imprecisos, mas já tão cheios de promessas e mistérios.

Foi Plancius, em colaboração com Joannes van Doetechum, que nos legou “Meridionalis Americæ pars in quinque regiones ab Hispanis dividitur, quae sunt Castella aurea, ut vocant: Popaianum, Peruvia, Chila & Brasilia”. Esse mapa, mais do que uma representação geográfica, é uma narrativa visual daquela época, dividindo o novo mundo em regiões que os espanhóis sonhavam em conquistar, entre elas, uma terra chamada Brasília, não a capital que hoje conhecemos, mas um eco antigo de um Brasil selvagem e indomável.

Nesses mapas, as terras Itapoá e Garuva são marcos de uma história maior, fragmentos de um mundo que estava sendo descoberto, nomeado e reivindicado por europeus distantes de seus próprios peloponesos.

75

O primeiro mapa de Itapoá

Texto de Gleison Vieira

Nos idos de 1700, surge o primeiro mapa que desenha o rosto das terras de Itapoá. O responsável por essa revelação cartográfica foi Diogo Soares, um padre jesuíta e cartógrafo que carregava em suas mãos não apenas o compasso e o pergaminho, mas a tarefa de medir o pulso do imenso território brasileiro pelas latitudes e longitudes que até então dançavam incógnitas ao ritmo da Terra.

No ano de 1737, Diogo Soares compilou uma coletânea de mapas que eram verdadeiras obras de arte, entre elas, a Carta 6.ª da Costa do Brasil, a qual, além de um espetáculo visual que desafiava os olhos e a imaginação, era um retrato pintado

com a paleta da natureza, cujas cores vibrantes davam vida à vegetação exuberante e ao relevo ondulante de Itapoá. Em estilo barroco, característico da época, esta carta fazia parte de uma coleção de sete peças cartográficas que juntas narravam a epopeia da costa brasileira.

Essa obra não era apenas um mapa, era uma janela aberta para o mundo, um convite para se perder nas linhas e cores que definiam a terra e o mar, um diálogo entre o homem e a natureza. Estão ali presentes traços de uma terra que resiste a ser simplificada em meras coordenadas.

76

Brilho escondido: o lendário ouro no Saí-Guaçu

Texto de Gleison Vieira

Nas veias da terra que hoje conhecemos, correu ouro; um sussurro de riqueza que atravessou as sombras da mata e as águas do rio Saí-Guaçu. No coração do século XVII, a notícia de ouro em Paranaguá acendeu um lampejo nos olhos daqueles que, sedentos por fortuna, migraram para o sul em busca de suas promessas douradas. As canoas, carregadas de sonhos e ambição, deslizavam pela Barra do Saí, cortando as águas como flechas rumo ao desconhecido.

Nesse cenário, o governo colonial, com olhos de águia sobre o tesouro recém-descoberto, ergueu na Barra do Saí, em terras que hoje pertencem a Itapoá, um bastião de controle: o Registro. Era ali que o quinto do ouro era coletado, um tributo ao reino distante que sonhava com a riqueza de suas colônias. Esse relato, entalhado na edição de 1920 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nos conta sobre um passado no qual a terra, o rio e o ouro teciam uma história de cobiça e controle.

Por caminhos entrelaçados na mata, uma trilha indígena antiga tornou-se a artéria pela qual pulsava a vida e o comércio entre o Campo dos Ambrósios e a vila de Guaratuba. Essa via, trilhada por pés que buscavam ouro, conectava mundos: dos campos de Ambrósios aos mineiros do Saí, das Minas Velhas do Iquiririm ao Morro das Minas, já beijando o mar.

Antes mesmo do mapa de Diogo Soares em 1737, que apontava para o rio das Minas, havia Maria Baraharas, uma figura que, se a lenda se mistura à verdade, caminhou por essa trilha indígena testemunhando a aurora da vila de Guaratuba. Sua história, entrelaçada ao ciclo do ouro de Paranaguá, viu nascer uma comunidade que, mesmo antes de sua fundação oficial em 1771, pulsava com vida própria, abrigando uma paróquia desde 1670.

Esse episódio, mais do que a história de um lugar, é a memória de um tempo em que a terra escondia segredos e promessas, em que o rio Saí-Guaçu carregava não apenas água, mas o destino de muitos.

77

78

Passagem do naturalista

Saint-Hilaire por Itapoá

Texto de Gleison Vieira

Em 1817, uma aventura sem precedentes começou a ser traçada pelos sertões ainda misteriosos do Brasil, uma jornada que iria cobrir uma distância impressionante de 12 mil quilômetros, desde as ricas minas de Minas Gerais até as terras distantes da Cisplatina, hoje conhecida como Uruguai. A expedição, liderada pelo ilustre naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, a mando da Coroa portuguesa, não era feita apenas de mapas e compassos, mas de um rico mosaico humano: tropeiros com a alma dos antigos exploradores, escravos trazidos pelas autoridades locais e indígenas que conheciam cada sopro do vento e cada curva dos rios. Entre eles estava o indígena botocudo Firmiano Durães, cujo conhecimento das trilhas abriu caminhos por territórios inexplorados.

Saint-Hilaire, com sua visão científica refinada pelo Iluminismo, não apenas buscava catalogar a flora e a fauna, mas capturar a essência dos lugares e dos povos que encontrava. Ele era um homem entre dois mundos: o da exploração e o da análise crítica,

compreendendo que a verdadeira descoberta vinha com a partilha de seu olhar sobre o Brasil para o mundo. Suas observações meticulosas, que levaram décadas para serem publicadas, nos revelam não apenas a natureza, mas a cultura e o modo de vida dos habitantes da então Capitania de Santa Catarina, mostrando-nos um povo cuja vida estava intrinsecamente ligada ao mar, moldada pelas águas que cercavam suas terras.

Nas entrelinhas dessas expedições e estudos emergem as intrigas e disputas sobre os limites provinciais, uma discussão que já fervilhava nos corredores do poder em tempos coloniais. O olhar estrangeiro de Saint-Hilaire, perspicaz e detalhista, nos dá pistas sobre essas tensões, especialmente nas menções feitas pelo Visconde de São Leopoldo em 1838, destacando a precisão do naturalista em distinguir os rios que demarcavam territórios e identidades.

79

Auguste de Saint-Hilaire não era apenas um visitante. Em suas viagens, de 1816 a 1822, ele imergiu nas realidades brasileiras, coletando mais de 30 mil espécies, muitas das quais nunca catalogadas. Sua herança é tão rica que, séculos depois, ainda somos convidados a revisitá-la em seminários e exposições que celebram seu legado, revelando a profundidade de seu impacto na ciência e na compreensão do Brasil.

Ao atravessar os rios Saí-Guaçu e Saí-Mirim em abril de 1820, Saint-Hilaire e sua comitiva de sete homens, incluindo o jovem Firmiano, teciam mais um capítulo da intricada tapeçaria da nossa história. Eles viajaram em carroças puxadas por bois, por caminhos que, à luz de hoje, nos contam histórias de um Brasil que estava se formando, de suas comunidades caiçaras que, entre o mar e a montanha, forjaram uma existência única.

Essas narrativas não são meras curiosidades do passado. Elas são ecos de uma herança viva, um fio que conecta o presente ao tempo em que exploradores europeus, indígenas botocudos e as primeiras comunidades locais moldavam a identidade de uma terra rica em diversidade e cultura. São histórias que transformam cada canto de Itapoá,

cada rio e cada trilha em uma oportunidade para redescobrir e valorizar a singularidade de um lugar onde o passado ainda pulsa, convidando-nos a olhar para nossa terra com o mesmo espírito de maravilhamento e respeito que moveu Saint-Hilaire e sua comitiva pelos vastos sertões e coxilhas.

No início do século XIX, o litoral de Santa Catarina era marcado por uma paisagem quase selvagem, pontilhada apenas por três vilas: Nossa Senhora do Desterro, Santo Antônio da Laguna e São Francisco do Sul. Esses núcleos de civilização, habitados principalmente por aventureiros, náufragos e algumas dezenas de famílias, se tornaram o berço da nova identidade local com a chegada dos primeiros imigrantes açorianos. Esses pioneiros, trazendo consigo novas tradições e modos de vida, desempenharam um papel fundamental na povoação e desenvolvimento de diversas áreas do estado.

Entre esses desbravadores, algumas famílias aventuraram-se ainda mais, cruzando de canoa

São Francisco do Sul até Itapoá. Aqui encontraram uma comunidade incipiente, com poucas residências caiçaras construídas de pau a pique e cobertas com palha espalhadas pela extensão da praia.

Essas habitações abrigavam uma população nativa

80

que vivia em harmonia com o ambiente litorâneo, praticando a pesca, a caça e cultivando bananas e mandioca como meios de subsistência.

A vida caiçara era simples, mas rica em conhecimento e práticas adaptadas ao ambiente. As casas, iluminadas pelo óleo natural das sementes de bucuva, eram centros de uma vida comunitária e religiosa, em que até o ato de acender uma luz era acompanhado de orações e bênçãos. O isolamento, agravado pela densa mata ao redor, tornava a obtenção de querosene um desafio, evidenciando a resiliência e a criatividade desse povo em seu cotidiano.

Nas comunidades como Saí-Mirim e no entorno do cemitério de Itapoá, assim como nas áreas próximas das 3 Pedras, de Pontal do Norte e da Barra do Saí, a cultura caiçara florescia. Em meio à mata

nativa, algumas famílias isoladas dedicavam-se ao cultivo de arroz, milho, feijão, aipim, batata e abóbora, consumindo e trocando os excedentes.

A mandioca, um dos pilares de sua economia, era transportada a cavalo ou de carroça até a vila da Glória e de barco para São Francisco do Sul, onde era processada nos engenhos.

Esses novos habitantes se depararam com uma vida que, comparada ao que conheciam em Portugal, era dura. Exigia construir todas as soluções para a manutenção da própria subsistência, lidando com a escassez de recursos. Entretanto, tiveram a oportunidade de trocar experiências com os habitantes que chegaram nessas terras antes deles e assim encontrar soluções para problemas complexos. A união dos membros da comunidade e a busca por respostas conjuntas até hoje marcam a identidade desse povo.

81

Projeto

ser implementado

82

de inspiração para

na região do Saí - Vue d’un Phalanstère, Village Français - de Charles Fourier

O falanstério do Saí

Início do século XIX. Na Europa a exploração do homem pelo homem era sentida na pele pela classe trabalhadora. O sistema capitalista era apontado como a principal fonte geradora das mazelas sociais. Alguns pensadores sugeriam novos modos de vida, onde seria possível uma divisão mais equitativa dos recursos. Charles Fourier, na França, desenvolveu um modelo de socialismo chamado cooperativismo. Para colocar em prática seus ideais de equilíbrio social, ele propõe a criação de comunidades em que várias famílias moram num espaço comum, dividindo trabalho, custos e lucros de forma proporcional. Estas comunidades seriam os falanstérios. Este modo de vida daria origem a uma nova fase social, que ele chamou de Harmonia.

Convencido de que poderia criar um falanstério, o médico homeopata francês, Benoit Mure, tem acesso a informações sobre a possibilidade de que este projeto se concretize no Brasil. Mure vem ao Brasil em 1840 e tem um encontro com dom Pedro para expor suas ideias e pedir apoio financeiro e terras. A contrapartida oferecida por ele

seria promover a industrialização destas terras por meio de mão de obra qualificada. Seu projeto foi bem recebido, visto que o Brasil há tempos buscava atrair talentos que pudessem alavancar o desenvolvimento do país.

Em 1841, Mure expressa sua preferência pelo rio São Francisco como local ideal para a Colônia Industrial, entre os motivos para a escolha estão um vasto terreno fértil, cachoeiras abundantes, um seguro porto e acesso fácil ao interior do Império pelo caminho de Curitiba. Ele destaca a conveniência do terreno na península do Saí, situada defronte à ilha de São Francisco, elogiando a visão do local do alto do morro das Três Barras. O morro oferece uma vista panorâmica da península, com o rio Palmital, baía, ilhas e vegetação exuberante, criando uma paisagem marcada por formas, volumes e luzes que simbolizam a complexidade da criação.

O próximo passo é delimitar a terra e conseguir o título concessão do governo. Enquanto isso, em Paris, mais de quarenta famílias, em sua maioria

83

trabalhadores, estão ansiosas para emigrar e fundar a colônia no Brasil, em busca da felicidade que não encontram na França e, a partir disso, mudar o mundo.

Os trâmites levam um tempo para acontecer no Brasil, mas finalmente Benoit Mure consegue viabilizar junto ao governo brasileiro os recursos necessários para estabelecer a colônia nas terras catarinenses.

Em fevereiro de 1842, chega ao Brasil um grupo de 217 franceses para estabelecer o falanstério nas terras da baía da Babitonga, inclusive Itapoá – na região onde hoje é o Saí-Mirim, parte do Saí-Guaçu, bairro do Jaguaruna e parte do Pontal. Essas regiões estavam dentro da área em que seria compreendida a comunidade falansteriana.

Entretanto, esses imigrantes chegam na região já com uma briga, pois descobrem que o contrato com a Corte brasileira havia sido assinado em nome de Benoit Mure e não em nome do coletivo.

Este fato criou uma cisão no grupo, parte das pessoas se sentiram traídas por Mure e outra parte entendeu que ele agiu pelo bem do projeto. Desta forma as pessoas se separaram em duas subcomu-

nidades. A liderada por Mure se estabeleceu na região da vila da Glória e parte de Itapoá; e outra, liderada por Michel Derrion, partiu para a região do rio Palmital, onde hoje é Garuva.

O desembarque na Baía da Babitonga foi marcado por enormes contrastes. Ao chegarem a vila, os franceses se viram diante de uma paisagem desafiadora: nenhuma estrutura, mata fechada e uma imensidão de mosquitos num ambiente claramente selvagem. Essa realidade contrastava fortemente com ambientes mais controlados e desenvolvidos a que estavam acostumados.

As pessoas que vieram para o Saí eram profissionais altamente especializados, devido a industrialização vivida na França. Com uma promessa de receber ajuda de custo do governo brasileiro até que pudessem se estabelecer, foram surpreendidos pelo corte de recursos quando o governo tomou ciência da cisão experimentada pelo grupo.

A vida, de repente, se tornou muito dura. Havia muito a ser feito e pouca, ou nenhuma, estrutura para executar as tarefas que a nova realidade exigia, até ferramentas para a realização do trabalho eram escassas.

84

A exaustão e a fome eram companheiras constantes nestes dias. Administrar a realidade tão diferente da expectativa criada e sem vislumbrar uma possibilidade de mudança de cenário foi insuportável para Benoit Mure. Desta forma, após 2 anos, Mure desiste de seu sonho, parte para o Rio de Janeiro e abandona a comunidade em Santa Catarina. Michel Derrion persiste no sonho e agora passa a liderar as duas comunidades, a do Saí e do Palmital. Mas as dificuldades, principalmente materiais, são inúmeras. O que leva, em 1946, a ser decretado o fim do falanstério.

A experiência foi uma pitada de sonho em solos itapoaenses. Olhar para estas terras e vislumbrar que aqui seria possível construir um novo modo de vida foi a aposta deste grupo de franceses. Esta nova sociedade, que buscavam, seria mais igualitária, mais justa, mais fraterna, e com uma economia baseada no amor. Este tempero utópico semeou nossas terras, nutriu nossas raízes e ainda hoje podemos sentir seu aroma.

85

Navio Le Caroline, que trouxe os imigrantes franceses ao Brasil

Tesouro cultural

Em Itapoá, na região da Jaca, Beatriz Costa, com seus olhos de antropóloga e espírito de desbravadora, desvelou os segredos de um solo que guardava histórias antigas. Em um recanto que ela pressupõe já ter servido de refúgio para almas viajantes, ela percebeu, não um simples pedaço de terra, mas um emaranhado de vidas e sonhos enterrados. Chamou-o de “lugar de paragem”, provável pensão onde, em períodos históricos diferentes, o descarte se tornava ouro para os arqueólogos.

Deste sítio, registrado como OCH18, emergiram relíquias de mundos amalgamados. Da Europa distante vieram à luz louças e faianças, fundos de vasilhas e xícaras cujas bordas contam histórias de saudades e encontros, garrafas de vidro moldadas pela mão do artesão em formatos inéditos. Metais que narram viagens transoceânicas e uma louça que, com sua pintura em azul cobalto, finge ser da Companhia das Índias, um reflexo de desejos europeus em abraçar também aquela cultura.

Além disso, a mesma terra, sábia e generosa, guardava os sussurros dos primeiros habi-

tantes. Fragmentos cerâmicos da cultura Itararé, com sua fina espessura e cores que dançavam entre o enegrecido e o avermelhado, falam de uma sabedoria milenar, de um povo que moldava a argila com a leveza do vento.

E dos filhos da África, arrancados de sua terra, mas jamais de sua essência, emergiram cerâmicas adornadas com apliques e alças, vasos de fundo plano que desafiavam o costume indígena de criar recipientes que bailam com a terra, não sobre ela. Estes objetos, marcados pela resistência e pela reinvenção, ecoam canções de liberdade e de um pertencer que ultrapassava oceanos e correntes.

Beatriz Costa, em Itapoá, revelou uma tapeçaria de histórias entrelaçadas, um mosaico de humanidade que, mesmo fragmentado, revela a unidade profunda de nossas existências. Aqui, no solo da Jaca, repousam não apenas objetos, mas pedaços de almas que, juntas, compõem o caldo cultural de uma cidade que se redescobre a cada escavação, a cada olhar atento que se recusa a ver apenas a superfície.

A delimitação de terras em Itapoá

Quando o Rei Dom João III de Portugal decidiu implementar no Brasil o sistema de Capitanias Hereditárias, inspirado no sucesso desse modelo nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde, o território brasileiro foi dividido em quinze partes. Essas capitanias foram entregues a um grupo diversificado de nobres, burocratas e comerciantes próximos à Coroa, conhecidos como Capitães-donatários.

Esses donatários tinham a tarefa de desenvolver suas capitanias com recursos próprios, podendo cobrar impostos dos colonos, explorar recursos naturais e governar praticamente como pequenos reis, desde que pagassem uma parte dos lucros à Coroa.

As relações desses donatários com o rei eram reguladas por duas cartas: a Carta de Doação, que lhes dava posse da terra, e a Carta Foral, que estabelecia os direitos e deveres, incluindo a coleta e repasse de tributos.

Neste contexto, a região onde hoje se encontra Itapoá fazia parte de uma capitania que se estendia da baía de Paranaguá, no Paraná, até Laguna, em Santa Catarina, conhecida por suas vastas terras que iam do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas. Com o tempo, essa área viu o surgimento de povoados e a concessão de terras, como as sesmarias, que eram lotes de terras dadas para o desenvolvimento agrícola e povoamento.

Um marco importante para Itapoá foi a criação do Distrito do Sahy em 1650, seguindo a fundação da Capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá em 1656, que envolvia terras até a Província de Misiones na Argentina. Ao longo dos séculos, essa região foi palco de diversas mudanças administrativas e políticas, incluindo a criação de vilas e o desmembramento de territórios, até a formação dos municípios como os conhecemos hoje.

A ocupação do litoral catarinense foi intensificada pelas “bandeiras”, expedições que buscavam

88

metais preciosos e indígenas para trabalho braçal, marcando profundamente a história e a configuração territorial da região.

Itapoá, especificamente, teve seu 1º título de terras oficializado a partir de um pedido de sesmaria em 1804. Ao longo dos anos, a área que compreende o município atual foi palco de diver-

sos desenvolvimentos, desde a concessão de mais sesmarias até a criação do Distrito de Itapoá em 1966, culminando em sua emancipação como município em 1989. Este processo reflete a complexa história de ocupação, administração e desenvolvimento não apenas da nossa cidade, mas de todo o território brasileiro, desde os tempos coloniais até a formação do Brasil contemporâneo.

89

Caim e Abel no Sahy

Jornal O Despertador

O texto jornalístico de 1877 relata a história de um indivíduo chamado Thomaz Francisco de Souza, que vivia escondido nas matas da planície do Saí Mirim. Ele era acusado de homicídio, sendo uma das acusações ter assassinado seu tio e padrinho Thomaz Antonio de Lemos.

O criminoso havia buscado refúgio nas matas e estabelecido um rancho, longe do conhecimento de todos, exceto de sua família. Um homem chamado Wenceslau Justino da Rocha foi à caça e, ao chegar ao rancho, viu Pacífico Francisco de Souza com uma faca ensanguentada e um escravo, chamado Adão, limpando o sangue do chão. Ao questionar Pacífico, este afirmou que tinha ido encontrar seu irmão morto.

Wenceslau então descobriu o corpo de Thomaz Francisco de Souza no rancho, com ferimentos graves. Após ajudar a enterrar o cadáver a pedido de Pacífico, Wenceslau contou o ocorrido a seu irmão Lino Fidêncio dos Santos em segredo.

Mais tarde, Lino e outros descobriram a sepultura de Thomaz Francisco de Souza no local do crime. A autoridade policial foi informada e exumou o cadáver, confirmando ser o de Thomaz Francisco de Souza.

Pacífico Francisco de Souza foi preso na cidade e Adão, o escravo envolvido, foi procurado em outra província. O inquérito policial contou com o depoimento de oito testemunhas.

Desterro, 6 de abril de 1877

Gazeta de Joinville

No dia 12 deste mês, ocorreu a primeira sessão ordinária do Júri neste termo, na qual foi apresentado um importante processo. O réu, Pacífico Francisco de Souza, acusado de ter auxiliado o liberto Adão no assassinato de seu irmão Thomaz Francisco de Souza, foi julgado.

Após minuciosos interrogatórios e uma acusação enérgica por parte da Promotoria Pública, as testemunhas foram inquiridas até as primeiras horas do dia 14. A defesa durou até a tarde, e o Júri de sentença absolveu os acusados por unanimidade, o que levou o Presidente do Tribunal a apelar da decisão, considerando-a injusta. A absolvição unânime foi criticada como um ato injusto e encorajador para a repetição de crimes semelhantes.

Joinville, 25 de março de 1878

Uma casa que habita nosso imaginário

Texto de Neusa Lopes

Na rua Otávio Cipriano, próximo ao memorial dos Pioneiros, antigo cemitério de Itapema, existem ruínas de uma casa que povoa as histórias dos moradores mais antigos de Itapoá e que é guardiã de muitas memórias.

Quando chegou a Itapoá, Ismael Bento da Silva ouviu de seu tio as histórias sobre os antigos moradores daquela casa. Este tio compartilhava relatos sobre os habitantes da residência, incluindo Ana Adão, que era filha de escravos que pertenciam à família dona da casa. Ana Adão serviu na casa como sinhá e, após a abolição da escravidão, acabou sendo abandonada quando suas “donas” partiram para o Rio de Janeiro.

Ismael recorda de sua infância, quando Ana Adão vivia em um modesto rancho próximo à antiga casa. Ele a descreve como uma mulher baixa, de pele morena, que havia desempenhado o papel de parteira e curandeira na comunidade. Ele fre-

quentava a região de sua casa para observar os pássaros e os dois acabavam conversando nestes encontros fortuitos.

As histórias sobre a antiga casa e as terras em que estava construída também são contadas por outros moradores locais. A uma certa altura, correu o boato, reforçado pelo sonho de uma moradora da região, de que havia ouro escondido nas sapatas da casa. Foi o que bastou para que os 4 pilares que restavam da edificação fossem destruídos, um a um, sempre durante o breu da noite. Nada foi encontrado, dizem.

Outra narrativa que ouvimos muito é que a propriedade tinha sido construída por escravos, sendo um dote recebido por um casal que veio colonizar a região. Há ainda uma história que envolvia um suposto herdeiro que tentou reivindicar as terras, mas acabou sendo considerado um grileiro.

92

Diversas famílias foram associadas à posse das terras ao longo do tempo. Alguns mencionaram os Correia de Freitas como os primeiros proprietários, enquanto outros lembravam dos Martins e dos Correia de Freitas como figuras importantes na história local. No entanto, a verdadeira origem e posse das terras ainda são alvo de debate e controvérsia.

Em pesquisas levantadas sobre os proprietários da casa, está comprovado que os Correia de Freitas eram os moradores da famosa residência. A construção, que permaneceu em ruínas até cerca de 1970, infelizmente, não existe mais. Seus vestígios materiais poderiam ajudar a desvelar mais camadas desta história composta por muitas nuances, algum tempero e muita curiosidade.

Ilustração alusiva a partir de pesquisas e relatos dos moradores, Neusa Lopes

93

Quem eram os proprietários

A casa foi construída por Domingos Correia de Freitas, natural de São Francisco do Sul, nascido em 1810 e que morreu aos 54 anos em Paranaguá, onde constituiu uma tradicional família da região.

Um estudo sobre a família Correia de Freitas revela um aspecto complexo de sua história, marcado pela contradição entre suas atividades republicanas e sua relação com a escravidão. Embora Manoel Correia de Freitas, um dos filhos de Domingos, seja reconhecido em Guaratuba e Curitiba pelos movimentos intensos a favor da abolição, documentos indicam que o ramo da família ao qual ele pertencia era escravocrata e não aderiu à abolição voluntária de seus cativos.

A falta de registros sobre a libertação dos escravos da família Correia de Freitas contrasta com documentos que evidenciam a utilização dos cativos como parte do patrimônio familiar.

A presença de escravos, terras e outros bens materiais na lista de espólio de Domingos Correia de Freitas demonstra a posição elevada da família na

sociedade da época. Seus herdeiros, incluindo a viúva e os filhos, compartilhavam a propriedade dos cativos, indicando não apenas a prática da escravidão, mas também sua manutenção como elemento central da riqueza familiar.

Os antigos moradores da região de Itapoá recordam os últimos descendentes que habitaram a casa próxima às pedras. Segundo relatos, as netas de Domingos, Josepha e Soledade, permaneceram na residência até partirem para estudar no Rio de Janeiro. Essas irmãs, juntamente com a mãe, Luíza Correia de Freitas, esposa de José, filho de Domingos, desempenharam papéis significativos no ensino no Paraná. Foi Luiza quem alfabetizou

Enedina Alves Marques, uma pioneira a se formar engenheira no Paraná e a primeira mulher negra a se graduar em engenharia no Brasil. As irmãs

Josepha e Soledade, juntamente com sua mãe, deixaram um legado importante na história da educação e contribuíram para o avanço da igualdade de gênero no espectro do conhecimento e da educação no estado do Paraná.

94

Essas relações sociais e políticas da época evidenciam a presença e a influência da escravidão mesmo entre indivíduos engajados em movimentos republicanos e aqueles que lutavam por direitos sociais. A história da família Correia de Freitas ser-

ve como um lembrete das contradições e ambiguidades que permeiam o tecido social e político de períodos históricos passados.

Entre paredes e memórias –quando as pesquisas se complementam

Texto de Ana Crhistina Vanali

Uma casa, uma simples casa pode revelar tantas coisas das pessoas que nelas habitaram, bem como da cidade e de suas histórias. É certo que existam casas de diferentes tipos, mas a casa que foi de Ana Adão guardava algo de muito especial não apenas para a cidade de Itapoá, mas particularmente para mim.

Para Ana Adão ela foi seu lar, um espaço onde ela viveu sua vida e construiu sua história com os outros que a cercavam. Para Itapoá, a casa é o registro de uma época antiga do Brasil, marcada pelas grandes famílias patriarcais que demons-