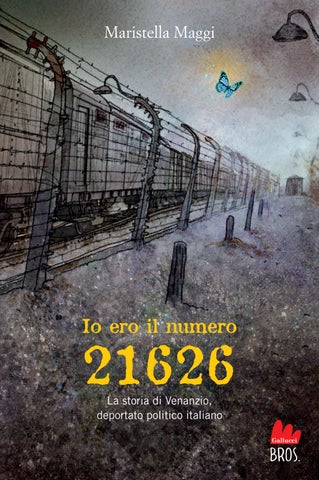

La storia di Venanzio, deportato politico italiano

Maristella Maggi

Nonostante l’afa, quella mattina davanti alla sede dell’Annonaria c’erano più persone del solito.

Appena mi girai, mi trovai faccia a faccia con due individui in nero. Vestivano elegantemente e, indifferente al caldo, uno dei due portava guanti scuri… Mi trovai il viso di quest’ultimo a un soffio dal mio.

«Dove credi di andare?» ringhiò.

Capii all’istante di essere in trappola!

L’uomo estrasse una pistola. Avvertii il duro del metallo che mi premeva sulle costole, poi la condanna: «Sei in arresto, seguici!»

In un attimo di incoscienza pensai di fuggire. Davanti a me la strada era libera, perché non provare?

Poi la logica prevalse, assieme alla pressione della canna dell’arma, e mi rassegnai.

Quando raggiungemmo la piazza, mi accorsi che chi ci vedeva, non appena gli passavamo davanti, si spostava, abbassava lo sguardo o guardava altrove, come se improvvisamente fossimo spariti dalla vista o fossimo appestati da evitare.

Fingeva di non vedere, sperando di non essere il prossimo a fare quella fine.

Maristella Maggi

Io ero il numero 21626.

La storia di Venanzio, deportato politico italiano disegni di Emiliano Tanzillo

della stessa autrice: E il vento si fermò ad Auschwitz

ISBN 979-12-221-1116-2

Prima edizione settembre 2025

ristampa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

anno 2029 2028 2027 2026 2025 © 2025 Carlo Gallucci editore srl - Roma

Già pubblicato con il titolo Quando si aprirono le porte, Eli – La Spiga, 2013

Gallucci e il logo sono marchi registrati

Se non riesci a procurarti un nostro titolo in libreria, ordinalo su: galluccieditore.com

Il marchio FSC® garantisce che questo volume è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile e da altre fonti controllate, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. L’FSC® (Forest Stewardship Council®) è una Organizzazione non governativa internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo. Per maggiori informazioni vai su https://ic.fsc.org/en e https://it.fsc.org/it-it

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell’editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

A

Enrico e alla sua Pantelleria

Chiamata alle armi

Milano, 18 luglio 1943

Andare al fronte non è esattamente l’avventura che uno spera di vivere a 19 anni. Per l’esattezza, quel giorno di luglio io i 19 anni non li avevo ancora compiuti.

Rimasi a fissare l’avviso:

REGIO ESERCITO ITALIANO

Chiamata alle armi classe 1924

Mi sentivo confuso. Sapevo che, come gli altri della mia età, avrei ricevuto la chiamata, me l’aspettavo; ma trovarmi di fronte alla realtà fu un vero colpo. Una chiamata alle armi in tempo di pace avrebbe fatto un effetto diverso, probabilmente, ma quelli erano tempi di guerra. Quel giorno, mia mamma non pianse e non si disperò. Certo, si vedeva che era commossa, ma scelse, come era sua natura, di non cedere alle lacrime. Si pulì le mani sul

grembiule che teneva annodato in vita e si avvicinò a mio padre, che aveva appena trovato conferma della notizia sul giornale della domenica.

«Sì, Venanzio, devi andare» disse, frugando la pagina con gli occhi. «Come pensavamo, era solo questione di giorni».

Cercai il suo sguardo per capire cosa le passasse nella mente in quel momento, ma lei non me ne diede modo. Tornò a occuparsi dell’insalata e non aggiunse altro, ma dalla velocità con cui riprese a tagliare, compresi che era nervosa.

Nella stanza il silenzio s’era fatto pesante. Di sotto, invece, qualcuno fischiettava. Allora mi feci sulla soglia e guardai giù, nella corte. Era Luigi che rientrava. Pensai di andare a far due chiacchiere con lui e, uscendo, dissi che sarei ritornato di lì a poco. Mia madre fece sì con il capo, ma senza alzare gli occhi dal ciuffo di prezzemolo che stava sciacquando.

Luigi era un amico d’infanzia, abitava come me in via Rubicone, nella mia stessa corte, un piano sotto casa mia; lui, però, era del 1927 come mio fratello Andrea, quindi era libero, non doveva pensare alla guerra. Lo raggiunsi sulle scale mentre saliva: «Luigi… Luigi!»

«Oh, tel chi el Venansio! Dov’è che vai?»

«Stavo venendo da te»

«Da me? Ma è successo qualcosa?»

«No, cioè sì, non sai che hanno chiamato quelli del ’24?»

«Oh, porca l’oca! Allora anche te!»

«Sì»

«Andrea lo sa?»

«Non ancora, l’ho letto poco fa dal giornale, lui non era in casa».

Ci sedemmo sul primo gradino della rampa; faceva caldo e per stare più fresco Luigi si tolse la camicia e rimase con la canottiera bianca, un po’ lisa sul davanti.

Parlammo del più e del meno, di libri, di morose, di cibo che scarseggiava e di soldi che non c’erano. Della guerra non parlammo proprio, solo quando feci per alzarmi, Luigi buttò lì un rustico augurio: «Ti chiamano, sì, ma non è mica detto che vai proprio in guerra, al fronte voglio dire. Magari ti fermi in qualche ufficio a fare lo scrivano. Non pensarci adesso!»

«Chi lo sa! Ho sentito parlare di isola della Maddalena, di preciso non so. Però ti voglio dire una cosa. Io alla patria ci tengo e la rispetto; ma la guerra, quella la odio. Ma hai sentito quanti morti? Ghe no el numer! Roba de matti, poveri ragazzi! Sì, sono proprio contrario alla guerra io!»

«Be’, chi non è contrario? Lo siamo tutti, no?»

«Lo spero. Io comunque lo sono profondamente, sono contrario alla violenza di qualsiasi tipo. Non sopporto nemmeno chi alza la voce, figurati la guerra!»

Mi batté una mano sulla spalla: «Allora la pensi proprio come me». Poi ci fu il silenzio.

La città era calda ma non afosa, e il cielo era ancora

chiaro. Dal piano di sotto giunsero voci, risate e un tramestio di sedie spostate. Se non fosse stato per quel pensiero triste, sarebbe stata una sera come tante altre, una bella sera di luglio. Ma così non era.

«Ndemm, alura se vedum, Venansio»

«Sì, se vedum. Ciau».

In fondo al ballatoio sentii mia madre parlottare con mio padre, e io, non so perché, non entrai subito in casa. Rimasi lì, riparato dalla tenda verde che d’estate proteggeva dal caldo e dalle mosche. Lei si lamentava a bassa voce, era preoccupata.

«Ora che Venanzio va via, la vita diventa ancora più dura»

«Sarà così per tutti, Rosina, è la guerra»

«Sì, la guerra, ma noi abbiamo altri quattro figli, Aristide!»

«In fondo Andrea un lavoretto ce l’ha. C’è chi sta peggio di noi: sai che…»

«Non so niente e non ho voglia di ascoltare, adesso».

Mio padre aveva ripiegato il giornale, si era alzato e le si era avvicinato, forse per consolarla.

«Ah, sei qui?» Mia madre, gli occhi arrossati, mi guardò come se non volesse vedermi, come se preferisse che non fossi lì.

«Che c’è, mamma?»

«Niente, c’è che te ne vai, ecco»

«Sono costretto, devo… Cosa posso fare?»

Maristella Maggi ha insegnato Lettere nella scuola secondaria di primo grado, occupandosi anche di progetti didattici legati alla lettura e alla poesia. È autrice di numerosi testi di narrativa per ragazzi. Tiene incontri con le scolaresche, nei circoli culturali (ANPI) e nelle biblioteche sui temi della Memoria e organizza laboratori di scrittura poetica e giochi di linguistica anche inerenti alla convivenza civile.

8 settembre 1943: con la firma dell’Armistizio, l’Italia precipita nel caos. Il diciottenne Venanzio Gibillini fugge dalla caserma in cui si trova per il servizio di leva e dice no all’esercito degli occupanti. Si nasconde per alcuni giorni, ma viene catturato e consegnato ai tedeschi, che lo inviano in Germania (a Flossenbürg e a Kottern, uno dei sottocampi di Dachau) su un treno stipato di prigionieri, italiani come lui. Venanzio racconta la sua esperienza nel campo, la progressiva perdita di dignità e l’abbrutimento, la fame, le angherie, le violenze, il freddo. Fino alla “marcia della morte” e alla fuga degli aguzzini nell’aprile 1945, che restituisce la libertà ai (pochi) sopravvissuti.

Promisi a me stesso che avrei trasformato la mia gratitudine di sopravvissuto in gesti concreti di aiuto e solidarietà. Promisi che non avrei dimenticato.