En Vogue

29. Mai 2025

Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin

Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: art@bassenge.com . www.bassenge.com

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DIESEN KATALOG / EXPERTS FOR THIS CATALOGUE:

Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.

Jennifer Augustyniak +49 (0)30 - 893 80 29 30 jennifer@bassenge.com Fotografie

Dr. Ruth Baljöhr +49 (0)30 - 893 80 29 22 r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge +49 (0)30 - 893 80 29 17 david@bassenge.com

Barbara Bögner +49 (0)30 - 893 80 29 38 b.boegner@bassenge.com Moderne Kunst

Eva Dalvai +49 (0)30 - 893 80 29 80 e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber +49 (0)30 - 893 80 29 20 l.kellhuber@bassenge.com

Nadine Keul +49 (0)30 - 893 80 29 21 n.keul@bassenge.com

Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei

Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2.500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.

in der Galerie F37 Fasanenstraße 37 10719 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai 11 bis 18 Uhr

MITTWOCH, 28. Mai 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 15.00 Uhr

Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5236

Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5237-5331

Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5332-5467

Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5468-5720

DONNERSTAG, 29. Mai 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 14.00 Uhr

Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6217 Rahmen Nr. 6218-6239

Portraitminiaturen Nr. 6301-6450

Abend 18.00 Uhr En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen Nr. 6500-6681

FREITAG, 30. Mai 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6700-6925

Nachmittag 15.00 Uhr Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7359

SONNABEND, 31. Mai 2025

Vormittag 11.00 Uhr

MITTWOCH, 4. Juni 2025

Nachmittag 15.00 Uhr

Moderne Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8210 Post War & Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8220-8437

Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4074 Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4075-4300

VORBESICHTIGUNGEN

Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts und Portraitminiaturen Erdener Straße 5A, 14193 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Montag, 26. Mai, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 27. Mai 10.00–17.00 Uhr

Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 10.00–18.00 Uhr, En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen in der Galerie F37, Fasanenstraße 37, 10719 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 11.00–18.00 Uhr

Schutzgebühr Katalog: 20 €

Wann haben Sie zuletzt an Ihre Garderobe gedacht?

Heute Morgen, gestern Abend? Vielleicht auch am Mittag, so wie der Literaturkritiker Fritz J. Raddatz, der selbstverständlich zum Lunch das Outfit wechselte, auch wenn er nur zuhause tafelte? Unser Katalog En Vogue, der nun mit fast 200 Objekten sich vor Ihnen auftut, könnte der Anlass sein, mit den Gedanken an das unserem Körper Nächstliegende verschwenderisch zu sein. Denn die Kleidung und ihr zeittypischer Ausdruck, die Mode, ermöglicht nahezu alles. In Momenten der striktesten Beherrschung ist sie bestenfalls glänzendes Nichts (man denke an die Uniform), im Zuge ihrer größten Befreiung ist sie alles: spielerische Inszenierung, fiebernde Ostentation, genialische Travestie, Groteske und Skandal.

Wer auf die Geschichte zurückgreift, stößt rasch auf die Französische Revolution als Schlüsselereignis. Alte Strukturen lösen sich auf, der Stand als maßgebliche Kategorie, der die schickliche Kleidung bestimmt, wird aufgelöst und die binäre Geschlechtsdifferenz wird zum prägenden Merkmal der Form. Die von jetzt an geltende bürgerliche Kleiderordnung konterkariert das Zurschaustellen der Aristokratie: der einst aufgegockelte Mann ist zur Wesentlichkeit im Unauffälligen verurteilt, während die Frau nun kunstvoll ihre Reize zur Geltung bringen darf. Es folgt das Auf und Ab der Mode und des Modischen, das in Zyklen und Wellen Ordnungen und Rollen, zuweilen auch das Fundament der Gesellschaft, umspült und zersetzt. Eine Praxis, die listig und oft mit Witz Identität und Stereotypen in Frage stellt, vermischt, ver zerrt oder einfach nur durcheinanderbringt. Geheimnis und Proklamation, Verschwinden und Distinktion – die Kleider, die wir am Leibe (und zu Markte) tragen, sagen uns, wer wir sind.

Zu den schönsten Begleiterscheinungen dieses Kataloges gehört es, dass man zu dem Schluss kommen darf: Männer sind in der Geschichte der jüngeren Mode nur eine schöne Nebensache. Die Herren der Schöpfung ne utralisieren ihren Körper mittels Anzug, dieser revolutionär gleichmachenden Erfindung des späten 19. Jahrhunderts, die Roland Barthes gar nicht mit Mode in Verbindung brachte, so elementar ist für ihn ihr alleiniger Charakter der Funktion. Männer verschwenden keinen Gedanken an Kleider, brachte es Barack Obama überspitzt auf den Punkt. Und so sind sie auf den folgenden Seiten wohl zu Recht unterrepräsentiert: Sie scheinen auf als Begleiter, in ikonographisch pikanter Rolle als Landsknecht, übernehmen den männlichen Part eines eleganten Paares, sie sind Karikatur oder Repräsentant jener pittoresken Spe

zies der Dandys, die die Prinzipien der Frauenkleidung auf die Männerkleidung übertragen. Als Ausbund der Eleganz im schwarzen Frack und grüner Weste fungieren sie als Konsumenten von Krawatten, Gehstöcken und Revers Nadeln. Männer halten ihre abgelegten Hosen und Jacken in faszinierenden Zeichnungen fest oder sie dienen als Behältnis für Nähzeug. Wenig spektakulär. Dagegen die Frauen! Immer wieder können wir uns in diesem Katalog mit der von Dostojewski im „Idiot“ geäußerten Verheißung trösten, dass Schönheit die Welt retten wird. Und wer diesem Wunschdenken nicht folge n mag, betrachte die perfekten Kompositionen der Modefotografie, die eleganten, extravaganten, frappie renden Originalentwürfe und Modezeichnungen, die phänomenalen Leistungen des Kunsthandwerks bei Accessoires, vom Federfächer bis zur Clutch bis zum Flanierschirm, beim Schmuck aus Gold, Bernstein und – man staune –Pergament oder die portugiesischen Knöpfstiefel von 1906. Ein französisches Flapperkleid aus den zwanziger Jahren, Artefakte der Wiener Werkstätte, selbst Strohhüte zeugen von der Energie allem Äußerlichen die Wahrheit des Geheimnisses beizumessen, deren Dialektik der in Modedingen und Geschmacksfragen zum Dauerzitierten avancierte Oscar Wilde so beschrieb: „Nur oberflächliche Menschen urteilen nicht nach Äußerlichkeiten. Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren.“

Vieles von dem, was die Mode verspricht und in sogenannten Stilikonen wie Marlene Dietrich zum Ausdruck bringt, wird in den Objekten unseres Kataloges offenbar: das Zusammenspiel von Tradition und Avantgarde, die Inszenierung des weiblichen Körpers und seine Erotisierung, die Metamorphosen der Silhouette und der Körper, feine Unterschiede und Codes. Ein an der richtigen Stelle placiertes Schönheitspflästerchen sagt mehr als viele Worte. Die kleinen und großen emanzipativen Bewegungen der Geschichte – auch sie werden in der Mode sichtbar: Die Tennis spielende, Fahrrad fahrende Frau, die sich die Bein und Fußfreiheit erkämpft, wird der nun in Erscheinung tretenden Fußbekleidung besondere Aufmerksamkeit schenken. Die Mode als sich selbst erneuernde, vielleicht doch ewig junge Kunstform – sie wird im Folgenden lebendig und verströmt eine Dynamik, die ihresgleichen sucht.

Doch jetzt öffnet sich der Vorhang. Schauen Sie und folgen Sie unserer Einladung: Entrez, s’il vous plaît!

Stephan Schurr

6500

6500

Atelier Maison Belloir et Vazelle

Entwurf für den Theatervorhang des Théâtre de la Renaissance in Paris.

Aquarell und Gouache auf Velin. 33,1 x 40 cm. Unterhalb der Darstellung in schwarzer Feder bez. und mit Maßangaben „Rideau d‘AvantScène. 5. m50 x 4. m70. longueur du Rouleau 5. m80 Echelle 5%“. Um 1870.

2.800 €

Provenienz: Aus dem Firmenarchiv von Belloir & Vazelle, Paris. Das Unternehmen für Tapisserie, Dekoration und Möbel wurde 1820 von Pierre Jean Marie Belloir unter dem Namen Maison Belloir père gegründet und firmierte nach 1870 mit Eintritt von Georges Vazelle als Maison Belloir & Vazelle. Das Unternehmen zählte zu den bedeutendsten Dekorateuren in Paris. Neben Ausstattungen für feierliche Anlässe und Festivitäten im großen Stil, schuf die Firma auch opulente Dekorationen für Theater, Bühnen, öffentliche Gebäude und feine Palais der Stadt.

6501*

Wassili Nikolajewitsch Masjutin (1884 Riga – 1955 Berlin)

Kostümentwurf für eine Dame mit Fächer. Aquarell über Bleistift auf Velin. 19,3 x 12,4 cm. Wohl um 1931–32.

600 €

Gemeinsam mit Wladimir Majakowski studierte Wassili Masjutin in Moskau von 1910 bis 1912 an der Schule für Malerei, Bildhauerkunst und Baukunst. Danach wirkte er als Maler, Graphiker und Illustrator. Während der russischen Revolution emigrierte er 1922 nach Berlin. Von 1931 bis 1932 lebte er in Paris, wo er mit Max Reinhardt und Sergei Rachmaninow Mitglied des Freundeskreises „Théâtre Tchekhoff“ ist. Aus dieser Schaffensphase dürfte dieser wie auch der nachfolgende Kostümentwurf stammen.

6502

6502*

Wassili Nikolajewitsch Masjutin

Kostümentwurf für eine Dame mit Bolerojäckchen und schwingendem Rock. Aquarell über Bleistift auf Velin. 19,3 x 12,4 cm. Wohl um 1931–32.

600 €

6503

Pieter Schenck (Verleger, 1660 Elberfeld – 1713 Amsterdam)

Bildnis der Christiane Theresia von SachsenWeißenfels, geb. Löwenstein (1665–1730), mit Blume. Farbradierung à la poupée. 25,2 x 18,2 cm. „Pieter Schenck exc.“. Nicht bei Hollstein (Johannes Teyler and Dutch Color Prints).

800 €

Ausgezeichneter Druck mit Rändchen. Schwache Knitterspuren am oberen Rand, sonst schönes Exemplar.

6504

Johann Teyler (1648 Nijmegen – nach 1698/99)

Umkreis. Edeldame mit Dreizack auf einem Delphin reitend.

Farbradierung à la poupée und mit zeitgenöss. Kolorit. 29,5 x 21,3 cm. Nicht bei Hollstein (Johannes Teyler and Dutch Color Prints).

600 €

Ausgezeichneter Druck mit Rand um die Einfassungslinie. Etwas vergilbt und leicht stockfleckig, Wasserrand rechts, marginale Knitterspuren, sonst gut erhalten. Beigegeben eine weitere Farbradierung à la poupée „Bauernpaar“.

6505

Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin)

Rokoko und Betonform.

Kugelschreiber in Schwarz über Farboffset auf Postkartenkarton. 15 x 10,5 cm. Unten links mit Kugelschreiber in Schwarz signiert „Vostell“ und datiert sowie bezeichnet „Paris“, verso mit handschriftlichem Text, dort nochmals signiert „Wolf“. 1984.

300 €

Die Verfremdung, Umformung oder Übermalung von Objekten und Materialien bildet das Zentrum von Vostells Arbeitsweise. Marie Antoinette Victoire de Bourbon von Nicolas de Largilliere hier von Vostell verfremdet und verwandelt, indem er seine charakteristischen Betonformen vom Kopf ausgehend über die Figur im opulenten Rokokokleid zeichnet.

Dona Gudrun in Nueva York.

Kugelschreiber in Schwarz über Farboffset auf Postkartenkarton. 15 x 10,5 cm. Oben links mit Kugelschreiber in Schwarz signiert „Vostell“ und datiert, verso mit handschriftlichem Text, dort nochmals signiert „Wolf“. 1984.

300 €

Ausgehend von der Grundform des Kunstwerks, abstrahiert Vostell hier die weibliche Darstellung und überarbeitet sie mit eckigen, die Form des Reifrocks überspitzenden Kugelschreiberkonturen.

6507

Albrecht Dürer (1471–1528, Nürnberg)

Das Fräulein zu Pferd und der Landsknecht. Kupferstich. 10,6 x 7,6 cm. Um 1497. B. 82, Meder 84 wohl b (von d).

4.500 €

Vermutlich begründete Vasaris Aussage „eine Frau in flandrischer Art zu Pferd mit einem Knappen zu Fuß“ den Irrglauben, bei der Darstellung der eleganten Reiterin handle es sich um ein mittelalterliches Edelfräulein mit ihrem Knappen. Doch Rainer Schoch verweist zu Recht darauf, dass die Kostüme eher darauf schließen lassen, die Szene sei weniger dem ritterlichen Kontext, als dem Soldatenleben entnommen. Der junge Landsknecht mit engem Beinkleid und geschlitztem Wams hat sich breitbeinig in Pose gestellt. Das Fräulein im Damensitz auf dem kräftigen Streitross mit Schabracke trägt ein einfacheres, an den Schultern geschlitztes Kleid. Die zarte Berührung der beiden Figuren findet Widerhall in

der üppigen Feder, die zart die Hellebarde berührt. Vermutlich hat sich die verliebte Dame den Federhut ihres Begleiters geschnappt, denn interessanterweise findet sich die imposante Straußenfeder am Barett in der zeitgenössischen Mode nur als Teil der Landsknechtstracht, wie Dürer diese etwa in seinem Kupferstich „Der Spaziergang“ darstellt (siehe unser Los 6511). Dieser „Kleidertausch“ eröffnet damit die Möglichkeit, in der Darstellung eine Interpretation von weiblicher Überlegenheit und männlicher Abhängigkeit zu sehen (vgl. Schoch/Mende/Scherbaum, Band I, S. 60).

Ganz ausgezeichneter, in den Details schön und klar zeichnender Druck, an die Facette geschnitten, links partiell minimal knapp. Leicht fleckig, entlang der Ränder vereinzelt unauffällig ausgebesserte Läsuren, oben geschlossener Randeinriss, dünne Stellen, rechts des Monogramms beriebene, ausgebesserte Stelle, weitere Altersspuren, sonst sehr gut.

6508

Robert (Bob) Klebig (1914–1994)

Emilio Pucci und Models vor dem Brandenburger Tor.

Hochglanz SilbergelatineAbzug auf Karton montiert in Holzrahmen. 23,7 x 17,7 cm (45,2 x 38,4 cm). 1950er Jahre.

400 €

Robert (später auch bekannt als Bob) Klebig war Schüler der renommierten Berliner Modefotografin Yva, die durch ihre stilprägenden Modeaufnahmen in den 1920er und 1930er Jahren Berühmtheit erlangte. Ihre elegante Bildsprache beeinflusste eine ganze Generation von Fotografen, darunter auch Helmut Newton, der in ihrem Studio seine ersten Erfahrungen sammelte. In dieser Aufnahme porträtiert Klebig den italienischen Modedesigner Emilio Pucci (vgl. Los 6591) vor dem Brandenburger Tor – eine ikonische Kulisse für eine seiner ersten internationalen Modekampagnen zu dieser Zeit. Das Bild entstand kurz vor dem Bau der Berliner Mauer und fängt die Atmosphäre einer Stadt im Wandel ein. Puccis Entscheidung, seine Mode in Berlin zu präsentieren, zeigt, dass die Stadt trotz politischer und wirtschaftlicher Umbrüche weiterhin eine Anziehungskraft für die internationale Modewelt besaß.

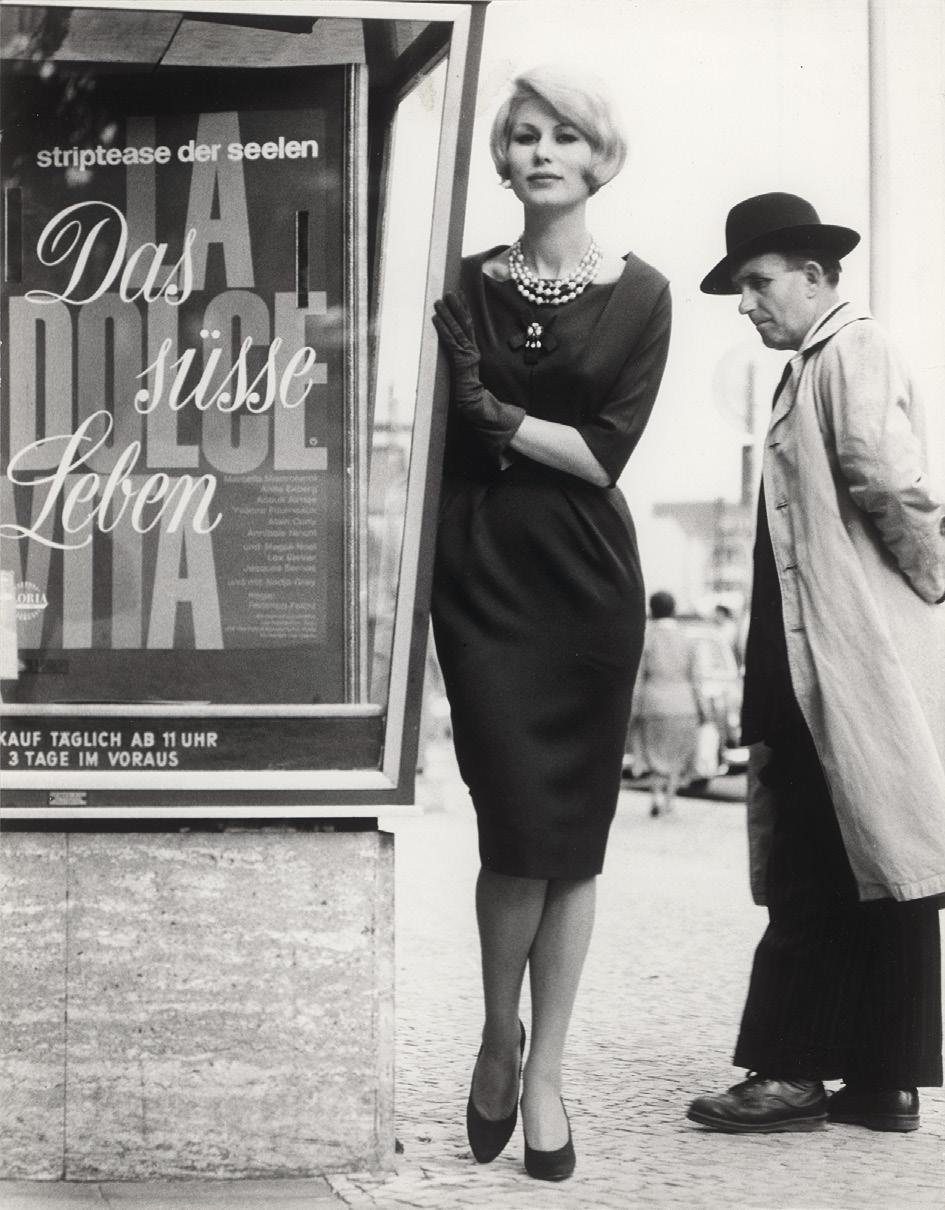

6509

Robert (Bob) Klebig

Model, Kurfürstendamm, Berlin. Hochglanz SilbergelatineAbzug auf Karton montiert in Holzrahmen (leicht bestoßen). 30,2 x 23,8 cm (51,5 x 44,4 cm). 1960.

400 €

Diese Aufnahme von Robert Klebig aus dem Jahr 1960 vereint Modefotografie mit subtiler sozialer Beobachtung. Im Mittelpunkt steht eine elegant gekleidete Frau, die in selbstbewusster Pose an einer Litfaßsäule lehnt, auf der das Plakat für den Film La Dolce Vita von Federico Fellini zu sehen ist. Ihr modernes Auftreten, betont durch ein schlichtes, aber stilvolles Kleid und auffälligen Schmuck, verkörpert die aufkommende Eleganz der 1960er Jahre. Im Kontrast dazu steht ein älterer Mann, der mit misstrauischem oder neugierigem Blick an ihr vorbeigeht – ein subtiler Kommentar zum gesellschaftlichen Wandel dieser Zeit. Berlin, noch von den Nachwirkungen des Krieges und der beginnenden Teilung geprägt, befindet sich in einer Phase des Umbruchs, in der alte und neue Werte aufeinandertreffen.

6510

6510

Federfächer

Weißer Straußenfederfächer.

Straußenfedern, auf Harzstäben montiert. Länge der Stäbe: ca. 24 cm, Länge komplett (wenn geschlossen) ca. 50 cm, Breite ca. 75 cm (wenn geöffnet). Um 1900.

450 €

6511

Albrecht Dürer (1471–1528, Nürnberg)

Der Spaziergang. Kupferstich. 19,3 x 12,1 cm. Um 1498. Meder 83 I k (von II).

3.500 €

Provenienz: Aus der Sammlung Pierre Sentuc (Lugt 3608). Noch schwach ein Kratzer durch die Sanduhr, aber vor den letzten Überarbeitungen. Ausgezeichneter, etwas flacher und gleichmäßiger Druck mit feinem Rändchen um die Plattenkante, partiell auf diese geschnitten. Gebräunt, oben geglättete horizontale Faltspur, kleine dünne Papierstellen bzw. Risschen, wie auf dem linken Unterarm der Frau oder links neben dem Baumstamm unterhalb des flatternden Gewandes des Todes, hinterfasert, weitere kleine ausgebesserte Stellen entlang des rechten Randes oben sowie an der linken unteren Ecke, hier mit unauffälligen Federretuschen, die rechten Ecken wiederangefügt, sonst im Gesamteindruck noch schön.

6512

Wenzel Hollar (1607 Prag – 1677 London)

Die hässliche Herzogin („Rex et Regina de Tunis“).

Radierung nach Leonardo da Vinci. 6,7 x 12,4 cm.

Parthey 1603, New Hollstein 742 II.

750 €

Die Radierung ist Teil der Folge Varie Figuræ et Probæ von Wenzel Hollar, die 1645 in Antwerpen erschien. Obwohl Leonardo da Vinci als Erfinder der Portraits auf dem Blatt genannt ist, geht das weibliche Bildnis auf das berühmte Gemälde aus dem Jahr 1513 von Quentin Matsys zurück, das unter dem Namen „Die hässliche Herzogin“ bekannt ist (London, National Gallery). Das Werk zeigt eine alte Frau mit faltiger Haut und erschlafften Brüsten. Sie trägt die aristokratische gehörnte Kopfbedeckung (escoffion) ihrer Jugend, die zur Zeit des Gemäldes bereits längst aus der Mode gekommen war, und ein Gewand mit tiefem Decolleté, das ihrer verblüten Schönheit leider keinen Dienst erweist. Ein möglicher literarischer Einfluss für dieses Werk ist Erasmus von Rotterdams Essay Lob der Torheit (1511), in dem er sich über Frauen lustig macht, die „immer noch kokett spielen“, „sich nicht von ihren Spiegeln losreißen können“ und „nicht zögern, ihre abstoßenden, verdorrten Brüste zur Schau zu stellen“.

Ausgezeichneter Druck mit gleichmäßigem Rändchen. Vereinzelte Stockfleckchen, minimal vergilbt, kleine Montierungsrückstände verso, sonst ganz vorzüglich erhalten.

6513

Halsschmuck

Bückeburger Hochzeitskette.

21 Bernsteinscheiben (ca. 2,5–4,5 cm Durchmesser), Messingschließe, verziert mit roten und grünen Glassteinen. L. 47 cm. Deutsch, um 1890.

2.800 €

Dieses imposante, massiv gearbeitete Schmuckstück, das als Kette um den Hals getragen wurde, war ein essenzieller Bestandteil der Hochzeitstracht im niedersächsischen Bürgertum sowie in wohlhabenden bäuerlichen Gesellschaftsschichten. Besonders im Schaumburger und Mindener Land erfreuten diese Ketten sich großer Verbreitung, waren jedoch auch im Ravensbergischen und Osnabrücker Raum bekannt. Westlich von Hannover sind sie als sogenannte „Bückeburger Hochzeitsketten“ überliefert, deren Tradition tief in der regionalen Kultur verwurzelt ist. Diese kostbaren Schmuckstücke wurden innerhalb der Familien über Generationen weitergegeben.

Die bäuerliche Tracht des 19. Jahrhunderts diente nicht nur als Ausdruck regionaler Identität, sondern markierte zudem den gesellschaftlichen Status der Trägerin – ihr Lebensalter, ihren Familienstand und ihre soziale Stellung fanden in der Kleidung und insbesondere im Schmuck eine sichtbare Manifestation.

Die Hochzeitskette, ein wertvolles Geschenk des Bräutigams an die Braut, bestand aus kunstvoll gefertigten Bernsteinperlen und wurde durch eine aufwendig verzierte Schließe ergänzt, auf der häufig die Initialen des Brautpaares eingraviert waren.

Der Gebrauch von Bernstein für Schmuckstücke reicht bis in die Antike zurück, wobei dem fossilen Harz eine schützende und heilende Wirkung zugeschrieben wurde. Neben seiner translucenten Schönheit und der charakteristischen Wärme, wurde Bernstein aufgrund seiner elektromagnetischen Eigenschaften geschätzt –zudem besitzt er die Fähigkeit zu brennen, was ihm im Niederdeutschen die Bezeichnung „Börnstein“ (Brennstein) einbrachte. In plattdeutscher Tradition ist der Begriff „Flüötekrallen“ überliefert, der als „Flutkorallen“ gedeutet werden kann, da Bernstein

häufig an den Küsten angespült wurde. In einigen Trachtenregionen setzte sich die Bezeichnung „Krallen“ für Bernsteinketten durch.

Der für diese prächtigen Ketten verwendete Bernstein gelangte über weitläufige Handelswege in die Region, insbesondere aus den an die Ostsee grenzenden Gebieten des heutigen Polen. So spiegeln diese Hochzeitsketten nicht nur lokale Traditionen wider, sondern auch eine lange, kulturhistorisch bedeutende Verbindung zum Bernsteinhandel und dessen kunsthandwerklicher Verarbeitung.

6514

Wenzel Hollar (1607 Prag – 1677 London)

Schweizer Frauentrachten. 8 Radierungen. Je ca. 9,3 x 6 cm. 1644. Pennington 18581865, Turner (New Hollstein) 588589 IIIII (von III), 590 I (von II), 597, 598 II, 599, 600, 620 I (von II).

Aus der 1644 in London publizierten, 33teiligen Folge mit europäischen Frauentrachten, die einen wertvollen Einblick in die verschiedenen gesellschaftlichen Hierarchien und Rollen jener Zeit gibt. Die Kleidung der dargestellten Frauen diente dabei weit mehr als nur praktischen Zwecken sie war auch zentraler Indikator für Herkunft, Status und Lebensphase der Trägerin. So unterscheiden sich zum Beispiel die Trachten der Züricher Jungfrau, der Hochzeiterin und der Bürgersfrau erkennbar in Details wie Stoffwahl, Schnitt und Verzierungen. Hollars präziser Blick für textile Strukturen und die kunstvolle Wiedergabe von Details und Accessoires vermitteln nicht nur die modischen Vorlieben der Epoche, sondern auch die Bedeutung von Kleidung als Medium sozialer Kommunikation.

Ausgezeichnete Drucke mit der vollen Darstellung, meist mit feinem Rändchen um die Darstellung. NH 590 mit einer Quetschfalte und einem kleinen geschlossenen Randeinriss, vereinzelt leicht fleckig, sonst sehr gut erhalten.

6515

Trachtenhut

Priener Trachtenhut.

Filz (Hasenhaar?), vier Goldquasten, goldene Kordeln aus Metallfäden, verziert mit Pailletten und Glassteinen, mit bestickten, rocklangen Hutbändern aus Seide (?) und Samtverzierung. 27,5 cm (Durchmesser), 7 cm (Höhe), 155 cm (Länge Hutbänder). Die Innenseite des Hutes mit dem HutmacherLabel Carl Brunhuber, Prien, am Chiemsee, um 1896. Mit einer nicht dazugehörigen Hutschachtel der Firma Marie Pandler, Prien, am Chiemsee.

450 €

„Tracht ist Mode – und regionale Trachten wurden stets durch modische Neuerungen abgewandelt und weiterentwickelt“ (100 Heimatschätze. Verborgene Einblicke in bayerische Museen, 2019, S. 54ff.)

Der Priener Hut ist hier ein bekanntestes Beispiel der oberbayerischen Tracht. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1879 zurück, als die Priener Modistin Anna Brunhuber (18611935) das erste Exem

plar entwarf. Ihr Design erfuhr erstmals 1879 auf der Gewerbeausstellung in Berlin Aufmerksamkeit. Zunächst handelte es sich um einen schwarzen Strohhut mit Straußenfeder und Seidenblumen, bis er sich schließlich zu einem edlen Modell aus schwarzem Filz (meist Hasenhaar) mit kostbarer, handgestickter goldener Borte und Quasten wandelte, meist mit eingearbeiteten Glassteinen und Paillettenverzierungen. Die Unterseite des Hutes, der leicht schräg getragen wird, schmücken zudem aufwendige Stickereien. Für den perfekten Sitz sorgt das „HintobiBandl“ aus schwarzem Samt. Das neue Modell aus Filzplüsch der Firma Brunhuber – wie auch hier vorliegend – wurde schließlich 1896 auf der Bayerischen Landes, Industrie, Gewerbe und Kunstausstellung in Nürnberg präsentiert. In einem Werbezettel von 1906 wurden die Hutmodelle als „Schöner Priener Sonntagshut“ und „Fescher Priener Festtagshut“ ausgewiesen. Die Modelle unterschieden sich dabei nicht nach der sozialen Stellung der Trägerin. Im Zuge der Trachtenbewegung hatte Anna Brunhuber die Absicht, einen Hut insbesondere für die bäuerliche Bevölkerung zu schaffen. Heute steht der „Priener Hut“ als überregionales Markenzeichen für die Chiemgauer Tracht (op.cit. S. 55). Es existieren zahlreiche Varianten des Priener Huts. 6515

6516

Heinrich Aldegrever (1502 Paderborn – 1555/62 Soest)

Drei Entwürfe für Broschen mit Blattranken, Maske und Grotesken.

Kupferstich. 4,1 x 15,1 cm. 1536. B. 258, Hollstein 258, Mielke (New Hollstein) 258.

450 €

Provenienz: Aus der Sammlung Adalbert Freiherr von Lanna (Lugt 2773).

Ganz ausgezeichneter Abzug bis an die Darstellung geschnitten, partiell mit der Plattenkante, hier mit leichtem Plattenschmutz. Schwach fleckig, die linke obere Eckspitze ergänzt, verso Reste alter Montierung, sonst schön erhalten.

6517

Baltazar Moncornet

(um 1600 Rouen – 1668 Paris)

Livre Nouveau de toutes sortes d‘Ouvrages d‘Orfèvrerie.

10 (von 12) Kupferstiche nach François Lefebvre Je ca. 17,4 x 13,4 cm. (1661). Le Blanc 37, Berliner Ornamentstichkatalog 819.

1.500 €

Nach Entwürfen von François Lefebvre geschaffene Folge, die in sehr origineller Weise Vorlagen von Schmuckornamenten für Ketten, Medaillons, Uhren und aufwendige Schmuckgehänge mit kleinen, schmalen Veduten von Paris, Rouen, Ruel und Rom kombiniert. Die beinahe vollständige Folge ohne die Nummern – es fehlen lediglich der Titel sowie Blatt 6 – in ganz ausgezeichneten, meist klaren Drucken mit sehr feinem Rändchen um die Einfassungslinie, die Plattenkante teilweise sichtbar. Etwas angestaubt und nur vereinzelt leicht fleckig, sonst in sehr schöner Erhaltung.

6518

Deutsch

um 1610. Bildnis der Johanna von SachsenWeimar als Kind.

Öl auf Pergament mit Goldhöhung. 8,3 x 5,7 cm. Am oberen Rand in goldfarbener Feder bez. „F. Johanna, H. Z. S“.

7.500 €

Johanna von SachsenWeimar wurde am 14. April 1606 in Weimar als jüngstes und elftes Kind des Herzogs Johann Wettin von SachsenWeimar (15701605) und der Prinzessin Dorothea Marie von Anhalt (15741617) geboren. Johannas Vater verstarb fünf Monate vor ihrer Geburt und auch ihr eigenes Leben war sehr kurz: Sie starb am 3. Juli 1609 in Weimar. Das Portrait zeigt die kleine Herzogin in einem kostbaren Kleid mit feiner floraler Stickerei in Gold, Rosa und Grün. Der weiße, gestärkte Batistkragen ist mit Spitze besetzt, der zu dem Haarschmuck aus Spitze passt.

6519

Ohrschmuck

Paar barocke SmaragdOhrgehänge. 18 kt Gelbgold. Zweiteilige Bügelgehänge mit Ranken, gefasst mit 40 natürlichen, wohl südamerikanischen Smaragden im Treppenschliff (max. 3,6 x 3,6 mm, zus. ca. 5,21 ct). Stempel „Schreitender Vierfüßler“ (Löwe?). Länge 4,9 cm. Gesamtgewicht 8,2 g. Spanisch, um 1760.

2.500 €

6520

Ohrschmuck

Paar filigraner KorallenOhrgehänge mit Kameen. 14 kt Gelbgold. Brisuren und mehrteilige Gehänge mit Rahmen aus Goldfiligran, gefasst mit vier Kameen (ca. 12,4 x 9,4 mm bzw. 22,5 x 14,6 mm) und sechs angehängten facettierten Pampeln (max. ca. 15,5 x 8,8 mm), je aus roter Mittelmeerkoralle (corallium rubrum). Nicht gestempelt. Länge 8,9 cm. Gesamtgewicht 22,6 g. Um 1830.

3.500 €

6521

John Faber II (1684 Den Haag – 1756 Bloomsbury)

The Jeweller (Der Juwelier). Schabkunstblatt nach Philippe Mercier. 24,8 x 32,6 cm. (1744). Nagler IV, S. 413, ChalonerSmith 411c.

400 €

In einem Interieur präsentiert der Juwellier einen raffinierten Perlenschmuck der vor ihm sitzenden eleganten Dame. Sofort erweckt das reizvolle Stück Begehrlichkeiten. Mit großen erwartungsvollen Augen blickt die Dame auf ihren Begleiter, der der Situation nicht entkommend, bereits in seiner Tasche nach seiner Barschaft sucht. Ausgezeichneter, gleichmäßiger Druck meist an die Facette geschnitten, der untere Schriftrand fehlt. Leicht angestaubt und vereinzelt schwach berieben, vertikale Mittelfalte, rechts der Rand etwas bestoßen und lädiert, verso stockfleckig, unmerkliche, punktuelle Ausbesserungen, weitere Alters und Gebrauchsspuren, verso kleine Montierungsreste, alt aufgezogen, sonst gut.

6522

Robert (Bob) Klebig (1914–1994)

Model vor dem Brandenburger Tor. Hochglanz SilbergelatineAbzug auf Karton montiert in Holzrahmen (leicht bestoßen). 23,2 x 17,5 cm (45,2 x 38,4 cm). 1950er Jahre.

400 €

6523

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726 Danzig – 1801 Berlin)

Die Dame mit dem Muff. Schabkunstblatt auf Makulaturpapier. 6,4 x 5,2 cm. (1759). Engelmann 20.

1.800 €

Ab Mitte des 16. Jahrhunderts etablierte sich der Muff als Teil der Garderobe der gehobeneren Kreise. Während er zu Beginn lediglich als ein Wärme spendendes Kleidungsstück angesehen wurde, avancierte er vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert zu einem der populärsten modischen Accessoires. In seinen frühen Radierungen „Die beiden sitzenden Damen am Baume“ (1758, E. 15) und „Die vier Damen am Fenster“ (1763, E. 23) hat Chodowiecki wiederholt Frauen aus seinem Umkreis gezeigt, die den Muff als Accessoire tragen, womit er ihre gehobene gesellschaftliche Stellung unterstreicht. Prachtvoller Druck mit schönen Valeurs, mit Rand um die unregelmäßige und mit Grat druckende Plattenkante Das eminent seltene Blatt – Chodowieckis „einziger Versuch in schwartzer Kunst“ – unterscheidet sich von den „vorkommenden sogenannten Originalen“ (d.h. Kopien) durch die unregelmäßige Körnung der Platte, deren Kanten nicht begradigt sind. Etwas stockfleckig, Montierungsreste verso, sonst in sehr guter und originaler Erhaltung. Von allergrößter Seltenheit

6524*

Wenzel Hollar (1607 Prag – 1677 London)

Gestreifter Muff und Pelzboa. Radierung. 7,2 x 11,2 cm. 1645. Pennington 1947, Turner (New Hollstein) 794 II.

8.000 €

Provenienz: Sammlung Benjamin Petzold, Wien (Lugt 2025). Kunsthandlung J. F. Linck, Berlin (Lugt 1685).

Wenzel Hollars Folge von kunstvoll arrangierten Muffen entstand während seines ersten Aufenthalts in England und ist ein eigenwilliges und faszinierendes Unikum der Radierkunst im 17. Jahrhunderts: „They [...] are still extraordinary for the almost fetishistic delight expressed in them“ (A. Griffith und G. Kesnerová). Durch die delikaten, dicht arrangierten Linien gewinnen die Textur und Stofflichkeit der zu modischen Händewärmer verarbeiteten Pelze fast haptische Präsenz. In dem hier vorliegenden zweiten Zustand verkleinerte der Künstler die Platte geringfügig, um die virtuose MuffDarstellung noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Prachtvoller, feinzeichnender, das Pelzwerk herrlich zu Geltung bringender Druck mit zartem Plattenton sowie regelmäßigem 6–7 mm breiten Rändchen. Minimale Stockflecken überwiegend oben, Montierungsreste verso, sonst vollkommenes Exemplar.

6525

6525

Bert Stern (1929–2013, New York, N.Y.)

Vogue, Feburary 1st 1961. Späterer SilbergelatineAbzug. 61 × 50,4 cm. Rückseitig signiert, betitelt, datiert und mit CopyrightStempel des Fotografen versehen. 1961.

1.000 €

Bert Stern war eine Schlüsselfigur der Modefotografie der 1960er Jahre, bekannt für seine raffinierte Lichtführung, dynamischen Kompositionen und seinen cineastischen Blick. Seine Arbeiten für Vogue zeichneten sich durch eine Mischung aus Bewegung, Dra

matik und müheloser Raffinesse aus, die das klassische StudioSetting mit einem modernen, fast filmischen Ansatz verband. In dieser Aufnahme von 1961 fängt Stern das Zusammenspiel von Mode und Bewegung meisterhaft ein. Die fließenden Stoffe, die anmutigen Gesten der Models und das subtile Spiel mit Licht und Schatten erzeugen eine Atmosphäre von Leichtigkeit und Sinnlichkeit. Mode wird hier nicht einfach dargestellt, sondern zum Ausdruck von Emotion und Bewegung. Sterns Gespür für Timing und Inszenierung machte ihn zu einem der einflussreichsten Modefotografen seiner Generation, dessen Bildsprache bis heute nachwirkt.

6526

6526

Daniel Chodowiecki (1726 Danzig – 1801 Berlin)

Drei junge Damen, stehend von vorn, sich umschlungend haltend.

Bleistift auf Bütten, verso: Bleistiftstudie Mann mit Hut. 15,4 x 10,9 cm. Unten links eigenh. datiert „le 19 8bre [17]58“.

1.200 €

Provenienz: Sammlung Mme Stechow (Lugt 2371). Deren Versteigerung bei C. G. Boerner, Leipzig, M. Stechow, Berlin: das radierte Werk des Daniel Chodowiecki [...], Auktion 128 am 10.–13. Dezember 1919, Los 22 mit Abb.

In den Jahren 1758 und 1759 zeichnet Chodowiecki eine Vielzahl solcher kleineren Gesellschaftstücke, die er in seinem unmittelbaren familiären Umfeld beobachten konnte (s. Willi Geismeier: Daniel Chodowiecki, Leipzig 1993, S. 66 ff.). Besonders schön kommt dabei auch die Mode des friderizanischen Rokoko zur Geltung mit den eng taillierten Kleidern und den feinen Hauben. Beigegeben eine Chodowiecki zugeschriebene Federzeichnung „Mutter mit drei Kindern in der Landschaft“ (vgl. Kupferstich im „Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer“, 1792, gestochen von Daniel Berger).

6527

6528

Fingerschmuck

Viktorianischer BoatRing mit australischen Opalen. 18 kt Gelbgold. Spitzovales Pavée aus 12 australischen Opalen mit reichem Farbspiel im Cabochonschliff (D. max. 3,8 mm), vier Diamanten im Rosenschliff (D. je ca. 1,2 mm, zus. ca. 0,01 ct). Stark beriebener englischer Punzen sowie Reste alter „18CT“Marke, diese nachpunziert. Ringkopf ca. 0,9 x 2,1 cm; Ringgröße 56. Gesamtgewicht 3,8 g. Großbritannien, um 1900.

1.500 €

Ohne die sensationelle Entdeckung eines großen Opalvorkommens im australischen Queensland in der Mitte des 19. Jahrhunderts wäre die rasante Verbreitung dieses Steins nicht denkbar. Insbesondere in Großbritannien war der funkelnde Opal ab den 1890erJahren sehr in Mode.

6527

Ohrschmuck

Paar antikisierender GemmenOhrgehänge mit Bachantinnen.

Gold Doublé mind. 8 kt auf Tombak. Ornamentale Fassung, darin Glasgemmen (13,6 x 18,3 mm) aus pâte de verre auf roter Glasscheibe, abgehängter Pendel, erneuerter Bügel in Gold mind. 8 kt. Nicht gestempelt. Länge ca. 6,4 cm. Gesamtgewicht 11,7 g. Um 1800.

450 €

6529

Pierre François Courtois (1736 Paris – 1763 Rochefort)

und Mlle Raimbau. Schmuckentwürfe mit Edelsteinen. 52 Radierungen. Je 4to. (1762). Berliner Ornamentstichkatalog 869.

350 €

Die Kupfer zeigen phantasievolle Schmuckentwürfe von kostbaren Broschen, Anhängern, Schleifen und Orden aus Jean Henry Prosper Pougets „Traité des Pierres précieuses et de la manière de les employer en Parure“, 1762 in Paris erschienen. Ausgezeichnete Drucke mit Rand. Überwiegend etwas gebräunt bzw. stockfleckig, kleinere Randschäden.

6530

Objet de vertu

Boîte à mouches et à rouge.

Dose für Schönheitspflästerchen und Rouge mit Fassung aus fein ziseliertem Silber (auf dem Flansch punziert), Gold und Silbermontur. Rechteckig, auf der Oberseite des Deckels mit eingelassenem Aquarell „Bildnis einer Dame mit Hochsteckfrisur, Spitzenhaube und gelbem Halstuch“. Innen im Deckel mit originalem Spiegelglas, sowie zweiteiliges Fach mit scharnierten Deckeln und mit originalem Tupfer. 3 cm (Höhe) x 6,5 cm (Breite) x 4,8 cm (Tiefe). Frankreich, um 1780.

1.200 €

Mouche, das französische Wort für Fliege, ist eine zur Zeit des Rokoko übliche Bezeichnung für das Schönheitspflaster bzw. für den angedeuteten Leberfleck. Die „Boîte à mouches“ bezeichnet die Dose, in der die „Mouches“ bis zu ihrem nächsten Einsatz aufbewahrt wurden. Während heute auf rauschenden Festen ein solcher Fleck mit Schminke aufgetragen wird, wurde früher ein Stück

Stoff aus schwarzem Taft oder Leder verwendet. Mit den Lippen angefeuchtet und auf das blass gepuderte Gesicht aufgetragen, ließ sich so ein Blickfang mit unterschiedlicher Bedeutung und Aussage erzeugen. Damen und Herren gleichermaßen nutzten diesen Geheimcode der Mouches zur möglichen Kontaktaufnahme oder auch zum Vertreiben „lästiger“ Verehrer und Verehrerinnen.

6531

Marco Alvise Pitteri (1702–1786, Venedig)

Bildnis einer Frau mit Strohhut, wohl Madame de Pompadour.

Radierung nach Giovanni Battista Piazzetta. 45,8 x 35,5 cm. Nicht in Le Blanc, Ravà 187. Wz. Wappenkartusche (?) mit Initialen FV.

600 €

Provenienz: Aus den Sammlungen Axel Widstrand (Lugt 2630a) und Frank Bensow (Lugt 982c).

Man nimmt an, dass es sich bei der im Schäferkostüm Dargestellten um ein Bildnis der Madame de Pompadour (eigentlich JeanneAntoinette Poisson), maîtresse en titre von Louis XV. handelt. Madame de Pompadour war die ModeIkone des 18. Jahrhunderts, deren Kleidungsstil nachhaltig die Coutouriers ihrer Zeit beeinflusste. In ganz Europa eiferten die adeligen Damen ihrem Stil nach. Interessant ist der kleine, auf ihrer rechten Wange angebrachte Schönheitsfleck („Mouche“), der im Zeitalter des Rokoko bei keiner Toilette fehlen durfte. Prachtvoller Druck mit feinem Rand. Minimal angestaubt, links im Hintergrund sowie rechts im Rand geglättete Quetschspuren, dort Spuren von brauner bzw. grauer Feder, rechts dort hinterfasert, kleine Knickspur in der unteren rechten Ecke, sonst schönes Exemplar.

6532

Joseph François Foulquier (1744 Toulouse – 1789 Martinique)

Skizzenblatt mit diversen Köpfen und Haartrachten. Radierung. 10,6 x 22,1 cm. „Ritratti di alcune capellini piacevole fatti dapresso natura da J. F. Foulquier ... in Tolosa 1768“. Le Blanc, aus 5 (?).

300 €

Amüsantes und zugleich seltenes Blatt des AmateurRadierers Foulquier. Guter Druck, meist mit Rändchen, rechts teils mit der vollen Darstellung. Unauffällige vertikale Knickfalte, weitere schwache Horizontalfalte, sonst tadellos.

William Hogarth (1697–1764, London)

6533 The five Orders of Periwigs – Die fünf Perückenordnungen. Radierung auf Velin. 30,2 x 22,1 cm. 1761. Paulson 209 III.

400 €

Hogarth überträgt in dieser Radierung die Terminologie der klassischen Architektur auf Männerperücken, um die Spaltung der britischen Gesellschaft zu karikieren. Die Herrenperücken waren nämlich weit mehr als nur Mode. Sie drückten gesellschaftlichen Status aus. Deshalb gab es eigens erlassene Perückenordnungen, die den Berufsständen die Art der zu tragenden Perücke vor

6534

schrieb. Mit verspottender Ernsthaftigkeit arrangiert Hogarth die Perückentypen in Reihen wie in einer architektonischen Abhandlung. In Anlehnung an die Namen der Säulenkapitelle bezeichnete er seine Exemplare als „Episcopal“, „Old Peerian“, „Aldermanic“, „Lexonic“ und „Queerinthian“.

Ganz ausgezeichneter Druck mit breitem Rand, aus der Ausgabe von Baldwin and Cradock 1822. Vereinzelte Fleckchen im weißen Rand und leicht angestaubt, sonst in sehr guter Erhaltung.

6534

François Adolphe Grison (1845 Bordeaux – 1914 ChêneBougeries)

Dame beim Frisieren im Boudoir. Öl auf Holz. 32 x 23,5 cm. Unten links signiert „Grison“. 3.500 €

6535

Deutsch

um 1780/90. Album mit Entwürfen für edelsteinbesetzten Schmuck.

36 Zeichnungen, überwiegend in grauer Feder oder Bleistift, teils koloriert. 2,6 x 2,7 cm bis 9 x 16,1 cm. Montiert in einem marmorierten HLederAlbum mit goldgeprägten Titelinitialen „F. F.“ und Goldschnitt (kleine Fehlstelle am Rücken oben, Ecken minimal bestoßen) mit Orig.Pappschuber. Vereinzelte technische Bezeichnungen.

900 €

Die Zusammenstellung von Entwürfen für Schmuckstücke umfasst Entwürfe für kostbare Broschen, Anhänger, Ohrringe, Schließen und Haarnadeln.

6536

Abraham Constantin (1785–1855, Genf)

zugeschrieben. Bildnis der Letizia Buonaparte im roten Kleid mit Spitzenkragen, Perlenkette und Diadem.

Email auf Kupfer, in ursprünglicher Goldfassung mit einem Broschenaufsatz und einer später hinzugefügten Sicherheitskette. 5 x 3,6 cm (oval). Um 1810.

2.400 €

Die Miniatur zeigt die Mutter von Napoleon I., Letizia Buonaparte, geborene Ramolino (17501836). Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein Werk des berühmten Schweizer Emailleurs Abraham Constantin, der in der besprochenen Zeit in Paris tätig war und Aufträge von der kaiserlichen Familie erhielt.

6537

Halsschmuck

LavaKamee mit Bildnis von Salvator Rosa. Kamee aus geschnittenem Lava (4,3 x 5,4 cm), modern in Silber gefasst, mit Silberkette. Verso auf der Gemme bezeichnet „Sal.v Rosa“ (geritzt), Fassung und Kette mit Feingehalt „925“ gestempelt. Größe Anhänger 6,5 x 4,5 cm (inkl. Öse); Länge Kette 91 cm. Gesamtgewicht 43,4 g. Neapel, um 1860.

750 €

Neben Muscheln und Korallen nutzten die versierten neapolitanischen Gemmen und Kameenschneider auch das verschiedenfarbige Lavagestein vom Vesuv. Vor allem im 18. Jahrhundert war Lava ein beliebtes Material für Schmuckstücke, die an die Grand TourReisenden verkauft wurden. Hier dargestellt ist das berühmte Kind der Stadt Salvator Rosa nach dem Selbstbildnis, das sich heute in den Uffizien, Florenz, befindet.

6538

Ohrschmuck

Antike römische Ohrringe mit Granaten. 21,6 kt Gelbgold. Plastische Ohrringe mit schiffchenförmigem Körper, vorne je tropfenförmiger roter Achat (ca. 10,2 x 13,7 mm) in granulierter Fassung, unten Arrangement aus Kugeln und Granulat gefasst mit je drei roten Granaten (ca. 2,5 mm bis 5,6 x 3,2 mm). Nicht gestempelt. Gesamtgröße ca. 1,3 x 2,6 x 4,4 cm. Gesamtgewicht 14,9 g. Römisch, 2. Jh. n. Chr.

6.000 €

Provenienz: 1978 Kunsthandlung Baronesse Irene von Ohlendorf, München (lt. Auskunft der Vorbesitzer). Privatsammlung Ostwestfalen.

Die frühsten Entwürfe für bootsförmigen Ohrschmuck entstanden um 1300 v. Chr. auf Zypern, von wo aus sie sich im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten. Das reiche Dekor des vorliegenden Paares lässt sich auf das 2. Jh. n. Chr. datieren und verweist auf die östlichen Provinzen des römischen Reiches bzw. die angrenzenden Gebiete wie dem persischen Partherreich. Beim Tragen wurden ursprünglich die oberen Drähte auseinander gebogen. Ein vergleichbares Paar befindet sich im Walters Museum in Baltimore (Inv.Nr. VO.92).

Hinweis: Dieses Schmuckstück kann aufgrund zollrechtlicher Bestimmungen die Europäischen Union nicht verlassen.

6539

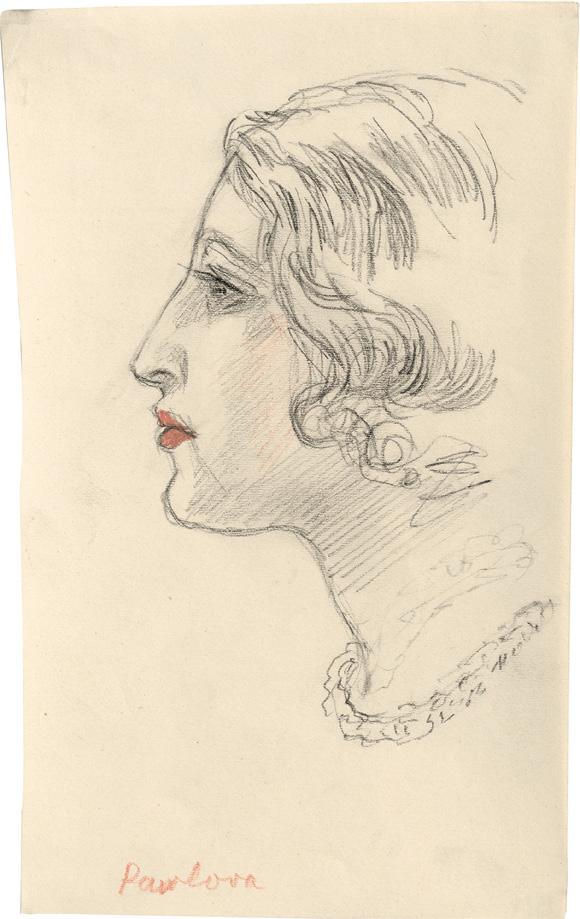

Jacques-Louis David (1748 Paris – 1825 Brüssel)

Bildnis einer jungen Frau gekleidet im Stil der Antike mit Schleier und Tunika. Schwarze Kreide auf Velin. 16 x 11,4 cm. Um 1818.

Literatur: Pierre Rosenberg und LouisAntoine Prat: Jacques Louis David 1748–1825, Catalogue raisonné des dessins, Mailand 2002, Bd. II, S. 1279, Nr. 340 ter.

Provenienz: Wohl Nachlassauktion des Künstlers, Catalogue de Tableaux ..., Dessins, Études, Livres de Croquis de M. Louis David, Paris, 17. April 1826 (und folgende Tage). Paris, Hôtel Drouot, Étude Massol, 6. März 2002 (ohne Katalog). Privatsammlung Paris.

Insbesondere in seiner späten Schaffensphase nehmen Portraits und Kopfstudien eine große Rolle im Werk von JacquesLouis David ein. Etwa vierzig Portraits und dazu um die fünfzig sogenannte Têtes d‘expression, also Charakterköpfe, sind derzeit von David bekannt. Unsere Studie einer jungen Frau mit ebenmäßigem Gesicht in antiker Kleidung gehört zu einer Gruppe von halbfigurigen Bildnissen, die David mit eigenen Worten als „Figures coupées“ beschrieben hat (Brief an Naves vom 22. März 1818). Diese Figuren tragen sämtlich Kostüme im Stil der Antike oder der Renaissance. Die auf unserem Blatt dargestellte Frau verkörpert das antike Schönheitsideal der Ebenmäßigkeit. Das fein gebildete Gesicht mit der schlanken, geraden Nase und der hohen glatten Stirn wird von dunklen Locken gesäumt, über die ein leichter Schleier fällt. Zwei Fibeln halten eine Tunika, die den Körper der Frau sanft umspielt, ohne ihn jedoch einzuengen.

6541

Erwin Blumenfeld (1897 Berlin – 1969 Rom)

Bette Davis für Vogue Späterer SilbergelatineAbzug, scharniermontiert auf Passepartout. 35,5 x 27,8 cm (50,8 x 40,8 cm). Mit Stempel “From the Estate of Erwin Blumenfeld” sowie Titel und Datierung in Bleistift auf der Rückseite. 1951.

1.200 €

Erwin Blumenfeld war einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, bekannt für seine innovative, experimentelle Modefotografie. In den 1940er und 1950er Jahren arbeitete er für Magazine wie Vogue und Harper’s Bazaar und schuf avantgardistische, oft surreal anmutende Bilder durch meisterhaften Einsatz von Licht, Schatten und Farben. Im Mai 1951 fotografierte Blumenfeld die legendäre Schauspielerin Bette Davis für die amerikanische Vogue. Davis sitzt auf einem schlichten Stuhl, gekleidet in

6540

Salomon Savery (1594–1678, Amsterdam)

Vier stehende Frauen in barocker Kleidung. 4 (von 6) Radierungen nach Dirck Hals. Je ca. 15,6 x 10,4 cm. Hollstein 48 ff. Wz. Krüglein mit Halbmond.

Der niederländische Kupferstecher Salomon Savery zeigte in seinen Stichen häufig zeitgenössische Kleidung und Alltagsszenen. Die hier dargestellte Frau trägt ein auffälliges, voluminöses Kleid, das typische Merkmale der Mode des frühen 17. Jahrhunderts aufweist. In der linken Hand hält sie einen geschlossenen Fächer. Möglicherweise ist die Darstellung auch karikaturhaft zu interpretieren das Gesicht und die Haare wirken leicht skurril, die Haltung und Proportionen übersteigert. Solche Darstellungen waren im 17. Jahrhundert nicht unüblich, vor allem in satirischen oder moralisierenden Kupferstichen. Es könnte sich also auch um eine Kritik an modischer Eitelkeit oder gesellschaftlichen Rollenbildern handeln.

Aus der Folge „Weibliche Kostümstudien“. Prachtvolle, kräftige Drucke, leicht tonig und mit schöner Facettenschwärze entlang der Plattenkante, mit Rändchen um dieselbe. Ganz schwach angestaubt sowie sehr vereinzelt unbedeutende Fleckchen, weitere kleine Handhabungsspuren, sonst einheitlich sehr schön erhalten.

ein voluminöses, schulterfreies Abendkleid, ergänzt durch eine transparente Stola. Lange weiße Handschuhe und ein prächtiges Diamantcollier mit passenden Ohrringen unterstreichen ihre glamouröse Erscheinung. Mit leicht geneigtem Kopf und einem sanften Lächeln verkörpert sie zeitlose Eleganz. Der schlichte Hintergrund hebt ihre eindrucksvolle Präsenz hervor und unterstreicht die künstlerische Finesse der Komposition. Dieses Porträt ist ein herausragendes Beispiel für Blumenfelds Fähigkeit, die Essenz seiner Motive mit außergewöhnlicher Präzision einzufangen und zugleich den ästhetischen Geist der damaligen Modefotografie zu verkörpern.

6542

Französisch

um 1890. Entwürfe für zwei Faltfächer mit weißer Brüsseler Spitze.

2 Zeichnungen, je Gouache, Deckweiß, grauer Stift auf graubraunem Papier, teils mit Goldpapierstreifen entlang der Kanten. 31,2 x 46 cm; 29 x 47 cm. Unten rechts auf einem Klebeetikett „Melle Chamberl 18 ans“. 450 €

6543

Anna Lena Straube (geb. 1978 in Bremen)

„Lost“ (1) . Öl auf Leinwand. Ca. 230 x 200 cm. Auf der Rückseite zweimal signiert „Al Straube“, sowie betitelt und datiert. 2012.

9.000 €

Sichtbares und Verborgenes. Vergangenheit und Gegenwart. Hell und Dunkel. Schön und Schrecklich. Traum und Alptraum: Straubes Œuvre vereint Gegensätze, spielt mit Widersprüchen, stellt ambivalente Emotionen und Eindrücke einander in einem Wechselspiel gegenüber. Eine erzählerische Malweise, realistische Bildgegenstände und abstrakte Ideen vereinen sich in ihren Kompositionen, die sich, wie auch das vorliegende Gemälde, vor allem mit der malerischen Erkundung einer vieldeutigen Schönheit beschäftigen.

Auf unserem Werk schimmert der weiße, mit Perlen verzierte Seidenstoff eines viktorianischen Abendkleides geheimnisvoll vor dunklem Grund. Das überaus elegante Gewand mit kurzen Ärmeln, rundem Halsausschnitt und einer Fransenborte mit Perlschnüren über dem Decolleté wird in der Taille von einem schmalen Seiden

band fest zusammen gehalten. Darunter weitet sich der in einer Schleppe auslaufende, bodenlange Rock, der mit Volants im Saumbereich verziert ist. Das Gewand scheint geradezu im Raum zu schweben. Die Trägerin des Kleides ist, obgleich nicht sichtbar, so doch vorhanden. Das Schwarz im Halsausschnitt, das sich von dem diffusen dunklen Ton des Fonds abhebt, signalisiert, dass die Künstlerin hier etwas bewusst ausgespart hat. Der Körper der Frau erscheint als Negativform, als Leerstelle im Bild. „Lost“ ist der Titel, den die Künstlerin dem Werk verliehen hat. Er beschreibt den Verlust der Persönlichkeit hinter den gesellschaftlichen Konventionen, wobei die Mode dieselben lediglich sichtbar macht. Der enge Gürtel um die Taille hindert die freie Entfaltung, ebenso wie der lange, üppige Rock die Bewegung der Trägerin einschränkt. Der Hüftgürtel, der unter dem Gewand verborgen getragen wird, modelliert geschickt die Silhouette. Die natürliche Körperform hat sich dem Schönheitsideal der Zeit unterzuordnen und das Wesen der Frau bleibt unerkannt.

Anna Lena Straube, die an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel in der Klasse von Peter Nagel studiert hat, ist seit 2005 freischaffend tätig in Berlin; sie wird vertreten von der Galerie Bengelsträter, Düsseldorf, und der Caldwell Snyder Gallery, San Francisco.

1. Hälfte 19. Jh. Musterbuch mit Entwürfen für Stickereien.

62 Zeichnungen, Feder in Braun, über Bleistift, teils grau laviert auf feinem J. WhatmanVelin (1826). Gebunden in einem neueren HLederBand mit Orig.Einbanddeckel (berieben, Hitzespuren, angeschmutzt). 4to. Wenige Seiten mit Annotationen in engl. Sprache, die letzten beiden Seiten mit dem handschriftl. Vermerk „Pattern for Embroidered Bag“, im hinteren Innendeckel die Besitzangabe „Mrs. Williams, 5 Frederick Place Clifton“ und weiter in Bleistift „Now at 16 Arlington Villa, Victoria Park, Clifton / Bristol / now at Westbourne Villa / now at [...]“.

900 €

Die fein ausgeführten Musterzeichnungen zeigen zahlreiche, sehr dekorative, sowohl ornamentale als auch florale Bordüren, sowie komplizierte Flächen und Eckmuster. In Stafford Cliffs English Archive of Design and Decoration (London 1998) findet sich auf S. 80 die Abbildung eines Musterbuchs mit ähnlichen, aber wesentlich einfacheren Entwürfen und der Bezeichnung „Designs for lace ... taken from a sketch book now in the possession of the Victoria & Albert Museum, London. [...]. The caracteristics of the paper suggest that the book dates from between 1809 and 1820.“ (S. 63).

6545

Französisch

um 1920. Entwurf für einen Kragen aus weißer Spitze. Deckweiß und Bleistift auf dunkelgrünem Papier.

47 x 32 cm. Unten rechts signiert „L. Chambat [?]“.

300 €

6546

Dänisch

um 1800. Elegantes Paar bei der Promenade. Bleistift und Pinsel in Braun auf Velin. 19,7 x 13,5 cm.

400 €

Ein Herr im figurbetonten Gehrock, schmalen Beinkleidern, Gehstock und Zylinder führt eine zierliche Dame im Ausgehkleid, einem unter dem Kinn gebundenen Strohhut und Flanierschirm am Arm. Das Paar hat sich zu einem Spaziergang getroffen, bei dem es nicht in erster Linie um die Bewegung an der frischen Luft geht, sondern um das Flanieren unter anderen Flaneuren, um das Sehen und GesehenWerden. Deshalb wurde sehr viel Sorgfalt auf das modische Erscheinungsbild gelegt, wie man hier unschwer erkennen kann.

6547

Karl von Saar (1797–1853, Wien)

Porträt eines eleganten Herren im schwarzen Frack mit dunkelgrüner Weste und Zylinderhut.

Aquarell und Gouache über Bleistift. 18,3 x 13,2 cm. Am linken Rand signiert und datiert „v. Saar 35“.

1.500 €

Der Wiener Maler Karl von Saar studiert bereits mit vierzehn Jahren ab 1811 an der Wiener Akademie der bildenden Künste, u.a. bei Lampi d. Ä. und Caucig, wendet sich anschließend aber hauptsächlich der Porträtmalerei zu. In den AkademieAusstellungen 1822, 1835 sowie 1846 und folgende war er mit Miniaturen und Aquarellbildnissen vertreten, anfangs unter dem Einfluss Moritz Daffingers, ab etwa 1830 aber mehr unter dem Josef Kriehubers. Im Lauf der Jahre porträtierte von Saar mit seinen realistisch empfundenen und scharf herausmodellierten Arbeiten zahlreiche Schriftsteller und bildende Künstler.

6548

Weste

Biedermeier Herrenweste.

Seide mit eingewebtem floralen Muster, auf der Rückseite Leinen mit verstellbarer Schließe. Mit 8 goldfarbenen Metallknöpfen, seitliche Taschen, Jabot aus weißer Spitze. Deutsch, um 1840.

350 €

Die Weste ist ein schönes Beispiel für die Schneiderkunst und den Stil der Biedermeierzeit. Die Detailtreue und die Wahl der herbstlichen Farben spiegeln die Mode und ästhetischen Vorlieben dieser Epoche wider. Besonders bemerkenswert ist das eingearbeitete Spitzenjabot, das eine raffinierte Eleganz verleiht. Die Schnalle an der Rückseite aus Leinenstoff ermöglicht eine individuelle Anpassung der Passform, was auf den praktischen Ansatz der damaligen Mode hinweist.

6549 Herrenschmuck

Reversnadel mit Jockey. Pferd aus Silber gefasst mit 10 Diamanten im Altund 8/8 Schliff (zus. ca. 1,12 ct) und einem Rubin im Cabachonschliff (D. ca. 0,9 mm), darauf montiert der Jockey aus schwarzem und weißem Email. Nadel aus Gelbgold 9 kt. Nicht gestempelt. Länge insg. 6,2 cm; Schaustück ca. 1 x 2,4 cm. Gesamtgewicht 1,8 g. Originales Formetui des Londoner Juweliers Harley Mandel „Jeweller & Silversmith to the Queen and Princess of Wales“. England, um 1895.

1.200 €

6550 Österreichisch

um 1880. Spazierstock mit Kugelgriff „Venus, Amor und Satyr in der Landschaft“. Holz, ebonisiert, Silberzwinge 925, mit emailliertem Knauf. L. 93 cm. Monogrammiert „VS“.

2.200 €

Der Spazierstock hat eine lange Geschichte und war weit mehr als nur eine Gehhilfe. Bereits im Mittelalter diente er als Zeichen von Würde, Macht oder sozialem Status. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde er zum modischen Accessoire der Oberschicht, oft kunstvoll verziert und individuell gestaltet. Heute erlebt er als Stilobjekt und Sammlerstück eine neue Wertschätzung.

6551

Carl Jacob Lindström (1800 Linköping –1847/49 Neapel)

Zwei Dandys. Bleistift auf Velin. 17,7 x 23 cm. Unten rechts signiert „Lindström“. Um 1830.

2.400 €

Zwei Dandys sind in ihrem Bemühen, sich modisch zu kleiden, ein wenig über das Ziel hinaus geschossen. Die taillierten Gehröcke mit den überbreiten Krägen, der überdimensionierten Halsschleife sowie die großen Klunker, die die gestreifte Weste des Schönlings zieren, lösen Verwunderung aus. Vor allem aber beeindrucken die Beinkleider mit weitem Schlag des nach links gehenden jungen Herren, die aus einem extravaganten Stoff mit SkorpionMuster gefertigt sind. Der Skorpion mit seinem Stachel auf der Hose dürfte als anzügliche Anspielung auf die männliche Potenz des Trägers zu verstehen sein.

6552

Susanne Waltermann (geb. 1959 in Hannover)

Schöne große Unterhose; Kleines Hemd mit langen Ärmeln, unordentlich.

2 Blatt, je Mischtechnik auf Papier, übernäht. 29 x 20,5 cm; 29,5 x 20,9 cm. 2001.

600 €

Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk der Künstlerin).

„Hemd und Hose […] werden bei Susanne Waltermann zu Repräsentanten des Abwesenden, eines unsichtbaren Körpers, dessen Befindlichkeit dennoch leicht dechiffrierbar ist. Und gerade die verlassene, ausgebeulte Hohlform, der der Körper seine Form aufgedrückt hat, entbehrt nicht der unfreiwilligen Komik.“ (Bettina Baumgärtel, in: Ausst.Kat. Susanne Waltermann. Bilder genäht hrsg. vom Stadtmuseum Siegburg 2004, S. 1). Susanne Waltermanns genähte Bilder strahlen durch die Verwendung dicken Zwirns und deren bewusst unsauber vernähten Enden eine reizvolle Haptik aus.

6553

Henri Charles Guérard (1846–1897, Paris)

Ein Paar Stiefel. Radierung und Kaltnadel auf Bütten. 31,3 x 39,8 cm. In der Platte bewidmet „à l‘ami F Buhot“. Um 1877. 350 €

Provenienz: Aus der Sammlung Ed. Marthelot (Lugt 884). Charles Henri Guérard war Schüler von Nicolas Berthon und feierte schon zu Beginn der 1870er Jahre erste Erfolge als Maler. Sein malerisches Werk tritt jedoch hinter seinem sehr umfangreichen druckgraphischen Schaffen zurück, deren Techniken er wie kaum ein anderer meisterte. Seinem Künstlerfreund Félix Buhot widmet Guérard diese experimentell wirkende Radierung mit der Darstellung von abgetragenen Damenstiefeln. An diesen Schuhen, deren Leder die Spannkraft verloren hat, deren Laschen ausgerissen und die Spitzen nach oben gebogen sind, kann man sich unschwer vorstellen, wie die Trägerin täglich über die Boulevards von Paris schritt. Es sind nicht die Schuhe einer feinen Dame, die in einer Kutsche ihr Ziel erreicht, sondern die einer einfachen Frau, die in diesem Schuhwerk fest im Leben steht.

Prachtvoller, herrlich gratiger Druck rechts und links mit Rand, unten teils mit Rändchen, sonst wohl mit der vollen Darstellung bzw. minimal knapp. Etwas vergilbt und fleckig, kleinere Einrisse im rechten und linken Rand, sonst schönes Exemplar. Selten.

6554

Rosemarie Trockel

(1952 Schwerte, lebt in Düsseldorf)

Ohne Titel.

2 Krawatten, Ausstellungsheft „La Salle Blanche“ und Zeitung. Lose in Karton. 36,5 x 16 x 3 cm (Kartongröße). Unten rechts im Zeitungsrand mit Farbstift in Rot signiert „Rosemarie T.“ sowie gewidmet. Um 1995

350 €

Das Ausstellungsheft „Ich kann, darf und will nicht“, erschienen anlässlich der Ausstellung Trockels im Musée des BeauxArts de Nantes, 1995. Der Zeitungsausschnitt entstand aus einer Kooperation des museum in progress und der Tageszeitung „Der Standard“ und bezieht sich auf die Medienausstellung „Vital Use II“, 1994/95. Rosemarie Trockels Kunst bezieht alle Medien von Zeichnung über Malerei, Fotografie, Skulptur, Installation bis zum Film – mit ein. Ihr kritischer Blick richtet sich auf gesellschaftliche, politische Strukturen sowie auf die Natur. Mit humorvollen Anspielungen und Gegensätzen wie den Krawatten als Männlichkeitssymbol versucht sie, den starren Rollenverhältnissen entgegenzuwirken. Herausgegeben von der Edition Thomas Müller.

6555

Ernst Griebel (1877–1955 (?), deutscher Künstler)

„Der Kunde, wie er beim Schneider steht, und wie er auf der Straße geht“.

2 Zeichnungen, je Tusche und Aquarell über Bleistift auf festem Papier, auf einem Blatt verso: Vorstudie in Bleistift. Je ca. 46,8, x 35,3 cm. Je signiert und datiert „Ernst Griebel. / 1910“.

350 €

6556

Thomas Tegg (Verleger, 1776–1845, Wimbledon/London)

„A Flint“ Figur eines Schneiders kompiliert aus Gegenständen seines Handwerks. Umrissradierung mit zeitgenössischem Kolorit. 34,4 x 23,7 cm. 1811.

900 €

Provenienz: Aus der Sammlung William Augustus Fraser, London (Lugt 2380).

Die äußerst amüsante, in der Art Arcimboldos konzipierte Figur zeigt einen Schneider, dessen Körper aus Gegenständen des Schneiderhandwerks zusammengesetzt ist: Die Arme bestehen aus Karten von Stoffmustern, die Hände aus Nadelkissen, während der Leib mit Knopfmustern besetzt ist. Der Kopf ist als großer Kohlkopf geformt, wobei „Cabbage“ ein Begriff ist, der die beim Schneider verbleibenden Stoffreste und Verschnitt bezeichnet. Prachtvoller Druck mit Rändchen. Kleiner Einriss im unteren Rand und Ausbesserung im rechten weißen Rand, geringfügig fleckig und angestaubt. Selten

6557

Ferdinand Andri (1871 Waidhofen an der Ybbs – 1956 Wien)

Nähzeug Behältnis in Gestalt eines Mannes mit rotem Hut, Halsschleife und dunkelgrünem Gewand. Gedrechselte, hohle Holzfigur (Kegelfigur) mit abschraubbaren Kopf, innen mit zwei Spulen Nähgarn in Weiß und Schwarz und einem Fingerhut aus Metall, farbig staffiert. Höhe ca. 9 cm. Entwurf um 1910. Ausführung Waidhofener Spielzeugindustrie.

600 €

6557

6558

Fritz Köthe (1916–2005, Berlin)

Tanz der Sicherheitsnadeln mit den Reissverschlüssen (Surreale Komposition).

Feder in Schwarz auf bräunlichem Velin. 25,2 x 30,5 cm. Unten links in schwarzer Feder monogrammiert „K“ und datiert. 1948.

400 €

Provenienz: Privatsammlung Berlin. Vom Surrealismus beeinflusst zeigt sich die differenzierte, frühe Federzeichnung Köthes, die mit feinsten Schraffuren und skurrilem Humor ein Ballett aus Nähutensilien in einer weiten Ebene entstehen lässt. Verso Fragment einer weiteren Komposition, Sternenhimmel mit Kirchturm.

6559

6560

Nikola Mašić (1852 Otočac – 1902 Zagreb)

Die Hose.

Feder in Schwarz und Bleistift, auf chamoisfarbenem Velin, verso: architektonische Skizzen zu einer gotischen Kirche. 19,8 x 10,6 cm. Rechts signiert und datiert „Masic 24/4 [18]76“, sowie in Bleistift bez. „Ein Jahr hat er‘s getragen, Trägt‘s nicht länger / mehr“ (aus Friedrich Schillers Ballade: Ritter Toggenburg).

1.200 €

Gebrauch erweckt die Dinge zum Leben. Auch dieses Kleidungsstück spricht dafür. Nur ein Stück Stoff an der Tür? Keineswegs. Mit schwarzer Feder hat der Zeichner virtuos eine offensichtlich grob gewebte Hose in authentischem Schatten und Faltenwurf auf einem schmalen Stück Papier festgehalten. Untailliert, gerade geschnitten ist dieses Beinkleid, alles andere als elegant zu nennen, mit rundgesäumten „paspelierten“ Vordertaschen, von denen nur eine zu sehen ist. Ebenfalls sichtbar: zwei Hosenträgerknöpfe. So hängt die Hose auch an einem kurzen Stück des Hosenträgers schlaff am Nagel einer Tür, die für das hier Gezeigte so unwichtig

6559

Osmar Schindler (1867 Burkhardtsdorf – 1927 DresdenWachwitz)

Studienblatt mit abgelegter Jacke. Bleistift auf Velin. 20,5 x 17,5 cm.

500 €

Osmar Schindler, der seine Ausbildung an der Dresdener Akademie bei Ferdinand Pauwels und Leon Pohle erhalten hat, zeigt auf diesem Skizzenblatt eine Jacke aus zwei verschiedenen Perspektiven. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Schindlers Jacke, die der Künstler hier als Artefakt zu einer künstlerischen Fingerübung verwendet.

ist, dass sie nur als Bleistiftskizze aufscheint. Klinke und Kastenschloss legen es nahe, dass wir uns in einem Bauernhaus befinden. Die Wahrheit dieser Hose: Sie hat wohl ausgedient als ausgebeulte, oft getragene Arbeitshose zu dieser Stunde, aber sie bleibt stets greifbar dort, wo es ins Freie, nach draußen ans Tagwerk geht. Ein Zitat, das die Zeichnung begleitet, lässt vermuten, dass es mit der Hose eine weitere Bewandtnis haben könnte: „Ein Jahr hat er’s getragen, Trägt’s nicht länger mehr“ ist da zu lesen, zwei Zeilen aus Schillers Ballade Ritter Toggenburg. Dort allerdings ist vom Herzensgram die Rede, der dem Ritter unerträglich geworden ist. Kann man erahnen, was für ein Kleidungsstück Nicola Mašić hier porträtiert hat? Eine Hose, die ihn lange treu begleitet hat, die ihm durch den Gebrauch buchstäblich ans Herz gewachsen ist, die Teil seines Alltags, die ihm gar zur zweiten Haut geworden ist und die nun an einer Tür, an der Schwelle zur Nutzlosigkeit ihr Ende findet? Vielleicht, denn stets sind die Dinge mehr als ihr Schein.

Mašić erhielt seine Ausbildung bei Lindenschmidt in München und Bougereau in Paris, war Direktor der Kunstakademie in Zagreb und ab 1894 Direktor der Strossmayer Galerie, der europäischen Sammlung Alter Meister in der heutigen Hauptstadt Kroatiens.

6561

Spitzenfächer

Abendfächer aus weißer Spitze. Faltfächer mit Stäben aus Perlmutt mit einem Blatt aus Brüsseler Spitze, die Stäbe „à la semisultane“ angeordnet. Länge Deckstab ca. 28 cm, Breite ca. 52 cm (geöffnet). In der originalen Schachtel des Herstellers „The Crown Perfumery Company* 17 New Bond St W“. Englisch, um 1877. 450 €

Die Crown Perfumery Company war auf Luxusartikel spezialisiert. Die exklusive Kundschaft, die wohl zumeist in königlichen Palästen, in Landhäusern und außergewöhnlichen Cottages lebte, bezog von dort die Parfums, Salze, Seifen, Taschen und diverse Accessoires. Das Unternehmen hatte weltweit einen phänomenalen Erfolg. Ende des 19. Jahrhunderts war die Crown Perfumery Company eine wichtige Kraft in der Parfümindustrie. Ihre exzellenten Produkte wurden auf Weltausstellungen von der Fachwelt gelobt. Auf der originalen Schachtel sind bereits zwei Medaillen abgedruckt: Wien 1873 und Philadelphia 1876, so dass der Fächer nach 1876 datieren muss.

6562

Adolph von Menzel (1815 Breslau – 1905 Berlin)

Studienblatt mit einer Hand, die einen Fächer hält, sowie weiteren Detailstudien zu Figuren und Pinselproben.

Bleistift und Aquarell auf leichtem Karton, verso: weitere zahlreiche Pinselproben in Aquarell. 17 x 13 cm.

20.000 €

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (mit dem rotbraunen Monogrammstempel Lugt 4600 am oberen Rand).

Aus dem Nachlass Emilie Menzel Krigar (18231923, Berlin), der Schwester des Künstlers.

Vier Einzelstudien vereint Menzel auf diesem grandiosen Skizzenblatt, dessen Reiz sich nicht nur durch die geschickte Anordnung der Studien, deren sogenannte mise en page, sondern vor allem durch die farbigen Pinselproben am Unterrand ergibt. Ganz offensichtlich hat Menzel gleichzeitig an einem Aquarell gearbeitet und zur Kontrolle, ob der richtige Farbton getroffen wurde, den Pinsel auf unserem, nun fast zur Makulatur degradierten Blatt abgestrichen. Dieses Verfahren scheint oft geübte Praxis bei Menzel gewesen zu sein, denn auch auf einem Studienblatt mit der „Germania“ (Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt) oder dem mit dem „tanzenden Maler“ (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu

Berlin) gibt es exzessive Pinselproben, wobei auch dort die Farbproben um die Studien herum angeordnet sind und so einen ästhetischen Reiz entwickeln.

Als besonders markantes Detail fällt bei der Betrachtung des Studienblattes sofort der geöffnete Fächer auf, der locker in einer Hand liegt. Menzel, der unnachahmliche Beobachter des gesellschaftlichen Lebens Berlins, integrierte dieses so typische Accessoire der Damenmode wiederholt in seinen Ball oder Gesellschaftsbildern. Oft war der Künstler zu Hofe geladen und besuchte auch

bis in seine letzten Jahre die großen Hofbälle, auf denen man sein Beobachten und Skizzieren duldete, auch wenn er dazu mitunter auf einen Tisch kletterte. Über viele Jahre hin entstanden „Ballstudien“, die Menzel im Atelier gesondert in einer roten Tasche im schwarzen Spind aufbewahrte. Die Synthese aus all seinen Beobachtungen kulminierte im großartigen „Ballsouper“ (Alte Nationalgalerie, Berlin) von 1878, in dessen inhaltlichem Zentrum zwei einander begrüßende Damen mit Fächern stehen. Möglicherweise ist auch unsere Zeichnung im Kontext der Ballstudien entstanden.

6563

Flanierschirm

Eleganter Flanierschirm.

Griff aus geschnitztem Holz, die Stange aus Bambus, die Griffstange verziert mit einer schwarzen Schleife aus Moiréeseide, die äußere Bespannung aus schwarzer, in Falten gelegter Seide und Spitze, an den Rändern eine breite Spitzenbordüre, die Innenbespannung ebenfalls aus Seide (kleiner Riss an einer Strebe).

Durchmesser (aufgespannt) 80 cm; Länge Stab 98 cm. In der originalen Schachtel (mit Gebrauchsspuren). Deutsch, um 1905/10.

250 €

6564

Frederik Hendrik Kaemmerer (1839 Den Haag – 1902 Paris)

Spaziergang im Park: Junge Pariserin im weißen Seidenkleid mit ihrem Hündchen. Öl auf Leinwand. 40 x 25,5 cm. Unten rechts signiert „FH Kaemmerer“, verso auf dem Keilrahmen ein altes Etikett handschriftl. bez. „[...] Paris / Tableau [...] / J. H. Kaemmerer / [...] vente [...] 1927 [?] [...]“.

2.400 €

6565

Deutsch

um 1910. Lederne Schnürstiefeletten.

Bleistift auf Velin, verso Bleistiftstudie eines Rebhuhns (?). 27,8 x 36,7 cm. Unten rechts undeutlich signiert „C Beltz“ (?). 1.800 €

Sanft umschmeichelt das Stiefelleder die Füße seiner Trägerin. Die geschnürten Stiefeletten waren um die Jahrhundertwende das Gebot der Stunde, betonten sie doch die zierliche Form des weiblichen Fußes. Nachdem die bodenlangen Kleider zum Ende des Jahrhunderts ausgedient hatten und die Rocklängen kürzer wurden und so einen Blick auf das Schuhwerk gewährten, gerieten die Schuhe der Damen zunehmend ins Visier der Modeindustrie. In dieser Zeit begann man auch erst, zwischen rechtem und linkem Schuh zu unterscheiden und die Schuhe für die verschieden geformten Füße anzupassen. Ab 1905 entstand sogar eine Bewegung, die für Füße mehr Freiheit forderte. Schuhe sollten den Fuß nicht einengen, sondern bequem sein und ein angenehmes Laufen ermöglichen. Allerdings leisteten sich modische Schuhe nur die vermögenden Damen, die ärmeren Frauen waren froh, überhaupt zwei Paar Schuhe zu besitzen. Unsere Stiefeletten mit flachem Absatz

und bereits nach oben gebogenen Sohlen sind ganz offensichtlich viel getragen worden. Sie sind das Statement einer Epoche, in der sich der Bewegungsradius und mithin die Unabhängigkeit der Frauen nicht zuletzt durch geeignetes Schuhwerk maßgeblich verändert hat.

6566

Ferdinand Roybet (1840 Uzès – 1920 Paris)

Portrait der Malerin Juana Romani im schwarzen Cape und Federhut.

Feder und Pinsel in Schwarz auf festem Velin. 26,3 x 14 cm. Oben links signiert „F. Roybet“. Um 1891.

1.200 €

Provenienz: Sammlung Christian Humann, Paris/New York. Galerie ArnoldiLivie, München (1982).

Süddeutsche Privatsammlung.

Die aus Velletri bei Rom gebürtige Juana Romani (18691923) kam bereits in jungen Jahren nach Paris. Schon bald verkehrte sie in Künstlerkreisen der SeineMetropole, da sie einzelnen Malern und Bildhauern Modell stand. Der Bildhauer Alexandre Falguière etwa wählte ihren Kopf als Vorbild für eine Büste der Diana (heute im Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Stanford), Victor Prouvé porträtierte sie als Judith (Privatsammlung). Juana Romani entschloss sich, selber Malerin zu werden und wurde Schülerin von Émile Auguste CarolusDuran, JeanJacques Henner und Ferdinand Roybet, deren Einfluss sich deutlich in ihrem Werk wider

spiegelt. Von 1888 bis 1904 stellt sie erfolgreich im Salon der Société des Artistes Français aus, später litt sie an einer psychischen Erkrankung und verbrachte die letzten Lebensjahre in einer Nervenheilanstalt. Ihr Lehrer Ferdinand Roybet fertigte einige Portraits seiner charismatischen Schülerin. Unsere ausdrucksvolle Zeichnung der mondän gekleideten Malerin steht in enger Verbindung zu einem Gemälde Roybets aus dem Jahr 1891, das Juana Romani selbstbewusst stehend mit schwarzem Cape und Federhut zeigt und das Roybet seiner Schülerin gewidmet hat (s. zuletzt Bonhams, Los Angeles, Auktion am 16. November 2021, Los 318).

6567

6567

Hans Leiter

(tätig in den 1920er Jahren)

Die neuen Schuhe – Zwei Damen im Boudoir. Pinsel in Grau, Schwarz und Weiß, Graphit und Spritztechnik auf dünnem chamoisfarbenem Malkarton. 38,8 x 30,8 cm. Am Unterrand signiert und datiert „H Leiter [19]22“, verso gestempelt „4057“ und „5. Sept. 1922“ sowie in Bleistift bez. „Boshaft“.

350 €

Entwurf für eine Illustration in den Fliegenden Blättern, Heft Nr. 4057 vom 4. Mai 1923, S. 143, dort betitelt: „Boshaft“ und mit der Bildunterschrift: „Da will ich meine Schuhe putzen und kann nicht mit der Hand hinein! Was ich doch für kleine Füße habe“ – „Nein, Eva, so große Hände“.

6568 Spitzencape

Schwarzes Spitzencape. Schwarze Seide mit ChantillySpitze, mit Perlen bestickt. 41 cm (Kragenweite), ca. 40 cm (Länge). Frankreich, 19. Jh.

180 €

6569

Heinrich Zille (1858 Radeburg bei Dresden – 1929 Berlin)

„Willi kiek mal die, mit die Pioto Handschuhe“. Kohle und Bleistift auf feinem, faserigem Japan. 34,5 x 30 cm. Unten mittig rechts mit Bleistift signiert „H. Zille“ und datiert „1924“, links mit Kohle betitelt.

2.400 €

Provenienz: Privatsammlung, Wiesbaden.

Die Realitäten des Berliner Straßenlebens in den Zwanziger Jahren prallen aufeinander: Pelzkragen hier, Schiebermütze dort, Luxus auf der einen, Armut auf der anderen Seite. Das typische Personal einer Zille‘schen Straßenszene ist versammelt: Der Eckensteher und sein Mädchen, die elegante Dame mit Hündchen, der Schuhputzer und die füllige Mutter mit Kind. Im Zentrum steht das Motiv der Luxusaccessoires, der Name Pioto nicht nur in Zilles Text, sondern auch ganz zart gezeichnet über der Komposition. Realistisch und liebevoll schildert Zille das Berliner Alltagsleben, erfasst Details lediglich summarisch und zeichnet die Gestalten lebendig und pointiert in kräftigen, energischen Kohlestrichen.

6570

6570

My Ullmann (eigent. Maria Anna Amalie, gen. Marianne, 1905 Wien – 1995 Konstanz)

„Frau K. mit ihren Töchtern“. Feder in Braun auf strukturiertem Velin. 27 x 21,5 cm. Rechts unten monogrammiert und datiert „3.5.[19]25“, sowie links unten mit Bleistift betitelt. 1.200 €

Literatur: Barbara Stark und Lilli Hollein (Hrsg.): My Ullmann –Bilder, Bühne, Kunst am Bau, Ausst.Kat. MAK Wien und Städtische WesenbergGalerie Konstanz, Petersberg 2023, S. 10 (mit ganzseitiger Abb.).

My Ullmann ging bereits im Alter von nur 16 Jahren zum Studium an die Wiener Kunstgewerbeschule, um unter Carl Witzmann und Franz Cizek zu lernen. Besonders die kinetistischen Schöpfungen Cizeks hatten großen Einfluss auf ihre eigene künstlerische Entwicklung. Im Jahre 1924 beteiligte sich Ullmann an der letzen Ausstellung der CizekKlasse mit einem konstruktivistischem Fries für einen Theaterbau. Ihr Interesse am Theater wurde vermutlich weiter durch die von Friedrich Kiesler organisierte Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik bestärkt, die in diesem Jahr in Wien stattfand. Kurz darauf beteiligt sie sich mit der CizekKlasse an der Exposition internationale des arts décoratifs et Industriels modernes in Paris, wird aber wegen ihrer „aufmüpfigen Art“ vom weiteren Studium an der Kunstgewerbeschule ausgeschlossen und macht sich als freischaffende Künstlerin selbständig (vgl. Stark/ Hollein S. 14).

6571

Wiener Werkstätte

Acht Modefotographien: Helena Dragojevic in Gewändern nach Entwürfen von Eduard Josef WimmerWisgrill.

Sieben Vintage SilbergelatineAbzüge. Je ca. 21 x 12,5 21,7 x 15 cm. Je montiert auf schwarzem Karton, sieben davon unten mit dem goldgeprägten Logo der Wiener Werkstätte, teils auf dem Karton, ein Foto unten rechts von der Dargestellten signiert und datiert „Hela Dragojevic 12/XII 1913.“, teils auf der Rückseite des Fotos wohl in der Hand von Hans AnkwiczKleehoven bez. „Entwurf E. J. Wimmer“ und mit der Jahreszahl „1913“. Unbekannter Fotograf, um 1913.

750 €

Provenienz: Aus der Sammlung Hans AnkwiczKleehoven (1886–1962).

Die Fotografien zeigen Kleider und einen Mantel nach Entwürfen von Eduard Josef WimmerWisgrill, der 1907 die Modeabteilung der Wiener Werkstätte gegründet hatte und die er von 1910 bis 1922 leitete. Das Modell, welches die Gewänder präsentiert, ist Helene Dragojevic, die ebenfalls an der Wiener Werkstätte mitwirkte. Beigegeben ein Pressespiegel zur „Kleiderschau der Wiener Werkstaette, Berlin, 12.14. März 1913“.

6572

Seidenschuhe

Elegante Abendschuhe.

Schwarze Seide und Wildleder mit Stickerei aus Edelstahlperlen auf dem Rist, jeder Schuh verziert mit einem ovalen Medaillon mit dem Dekor „Blätter“ entworfen von Josef Hoffmann, Messing und weißes Email. Maße Medaillons je ca. 2,9 x 3,2 cm. Ausführung: Johann Souval für die Wiener Werkstätte, verso gestempelt: WW. Wien, um 1911. (werden verkauft ohne Schuhspanner).

1.800 €

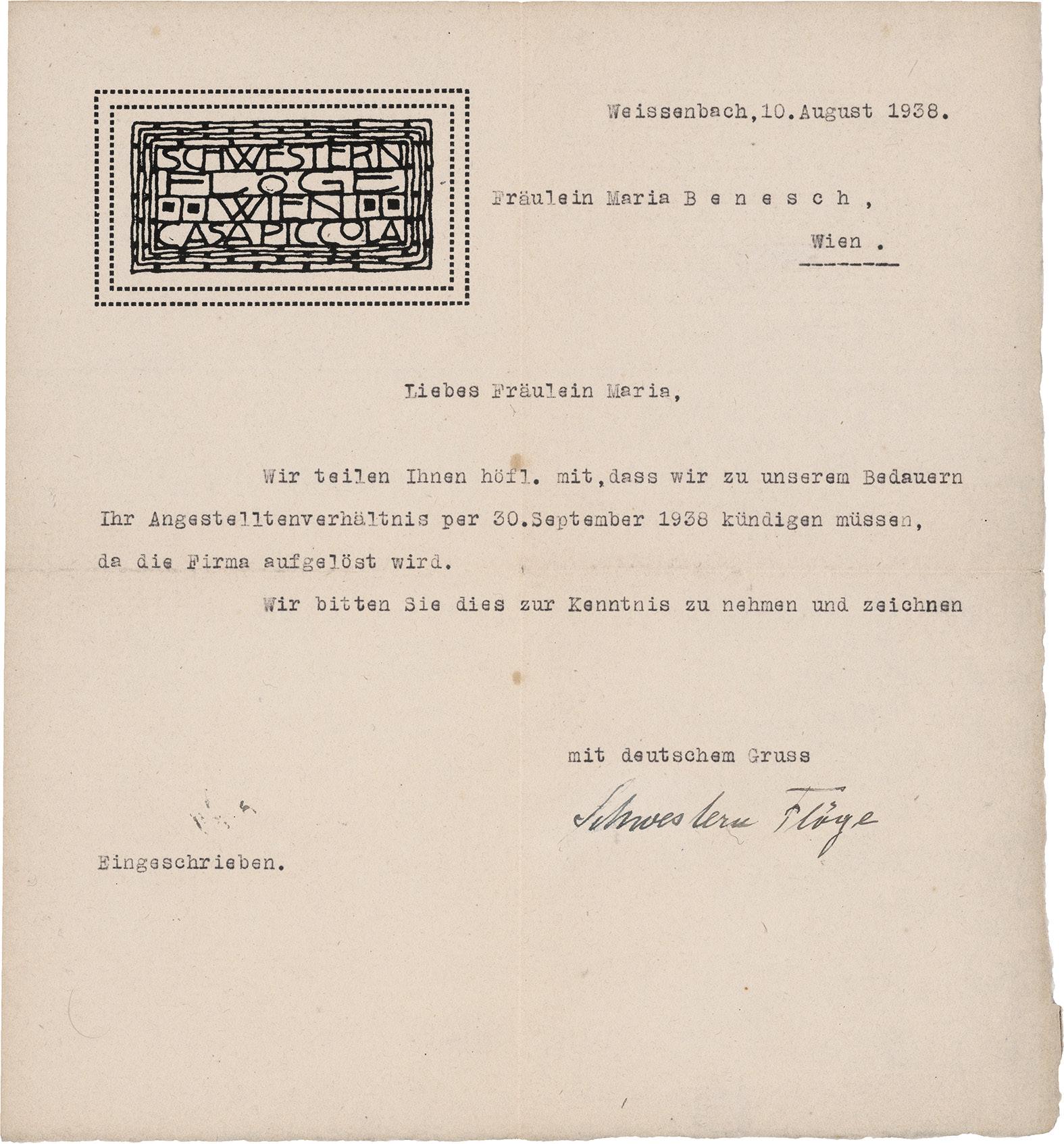

6573

Modesalon Schwestern Flöge

Maschinenschriftliches Kündigungsschreiben an eine Angestellte mit Unterschrift „Schwestern Flöge“. 1/2 Seite. Mit dem von Gustav Klimt entwickelten Briefkopf „Schwestern Flöge Wien Casapiccola“. 22,5 x 20,8 cm. Weissenbach, 10. August 1938.

600 €

Der Modesalon der Schwestern Emilie, Pauline und Helene Flöge eröffnete am 1. Juli 1904 in der Mariahilfer Straße in Wien. Die Schließung des legendären Modesalons gute drei Jahrzehnte später im Jahr 1938 hatte indirekt mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zu tun, da Flöge ihre bisherige Kundschaft, die überwiegend jüdischer Herkunft war, verlor. Aus diesem konkreten Anlaß erfolgte auch die Kündigung der Anstellung des Fräulein Maria Benesch in Wien: „...Wir teilen Ihnen höfl. mit, das wir zu unserem Bedauern Ihr Angestelltenverhältnis per 30. September 1938 kündigen müssen, da die Firma aufgelöst wird.“.

6574

Modesalon Schwestern Flöge

Werbeschild für den Modesalon „Schwestern Flöge Wien Casapiccola“.

Golddruck auf fester, brauner Platte in Lederoptik. 23 x 32,5 cm. 20. Jh.

800 €

6575

Alice Wanke (1873–1939, Wien)

Schmuckentwürfe für Anhänger und Broschen im Stil der Wiener Werkstätte. 6 Zeichnungen in schwarzer Feder, Bleistift, Aquarell, ein Blatt mit Deckweißhöhungen auf Transparentpapier. 6 x 5 cm 31 x 21 cm. 2 Blatt signiert in brauner Feder bzw. Bleistift. Um 1910.

350 €

Alice Wanke, die ihre Ausbildung in der Kunstgewerbeschule Wien u.a. bei Josef Hoffmann erhielt, betätigte sich vor allem als Graphikerin, entwickelte Plakate, Inserate, Signets, Vignetten und Buchillustrationen. Schmuckentwürfe sind von ihr sehr selten. Ein Entwurf für eine Halskette, die sich stilistisch an Joseph Hoffmann orientiert, befindet sich in der Grafischen Sammlung Stern.

6576

6576

Eugen Pflaumer (geb. 1876)

Anhänger.

Rechteckig, durchbrochen. 2 x 4 cm. Silber, mit stilisiertem Floraldekor, gefasst mit vier Schmucksteinen. Gest. Meistermarke EP. Feingehaltspunze „900“. Um 1910.

1.800 €

Ausstellung: Sparkasse Bozen, Lux magica. Gold und Silber in der Kunst, November 2024 Januar 2025, Abb. S. 64.

Eugen Pflaumer gehörte zu den ersten Gold und Silberschmieden, die von der Wiener Werkstätte angestellt wurden. Von 1903 bis 1906 war er erster Leiter der Goldschmiedewerkstatt der damals neu gegründeten Institution, deren Mitglied er für einige Jahre war. Er führte Schmuckentwürfe für Josef Hoffmann und Objektentwürfe für Koloman Moser aus (z. B. Prunkkassette, MAK, Wien).

6577

Eugen Pflaumer

Zwei Entwürfe für filigrane Anhänger aus Silber, teils aus Gold mit Halbedelsteinen. Schwarze Feder, farbige Stifte, Aquarell über Bleistift auf kariertem Papier. Je ca. 15,9 x 10,9 cm. Je monogrammiert und datiert „1909“ bzw. „1910“, 350 €

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatbesitz Wien.

Eugen Pflaumer

Entwurf für eine Silberbrosche mit Schmucksteinen im Stil der Wiener Werkstätte. Weiße und graue Feder über Graphit, Aquarell oder Deckfarbe auf rotbraunem Karton. 15 x 11,3 cm. Um 1905/1910.

350 €

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatbesitz Wien.

Bestickte Etuitasche im Bauhausstil. Rupfen mit mehrfarbigem, geometrischem Muster in Seidenstickerei in Grün, Blau, Beige und Rosa, innen mit blauem Seidenfutter, mit Reißverschluss. 13 x 22,5 cm. Deutsch, um 192830.

240 €

Provenienz: Ehemals aus dem Besitz der am Bauhaus tätigen Künstlerin Marianne Brandt. Privatsammlung Hessen.

6580

Franziska Ofenschiessl (tätig um 1922/23 in Wien)

Entwürfe für Stoffe und Taschen. 12 Zeichnungen, Gouache, Aquarell, schwarzer Stift, Bleistift, von der Künstlerin auf 5 Papierbögen zur Präsentation montiert. 4,5 x 6 cm – 20 x 20 cm. Teils mit eigenh. Bezeichnungen. 1922–23.

800 €

Die Gruppe der teils streng geometrischen, teils abstrakt floralen Entwürfe im Stil der Wiener Werkstätte stammen von der bisher nicht dokumentierten Designerin Franziska Ofenschiessl.

6581 Handtasche

Avantgardistische Handtasche mit geometrischer Gestaltung.

Holzplatten und stäbe, schwarz und cremefarben lackiert, mit schwarzem Textilfutter und cremefarbenem Innentäschchen aus Leder, Kunststoffverschluss, mit silberner Metallkette. 12,5 x 18 x 4 cm (geschlossen). Deutsch, 1920er Jahre.

200 €

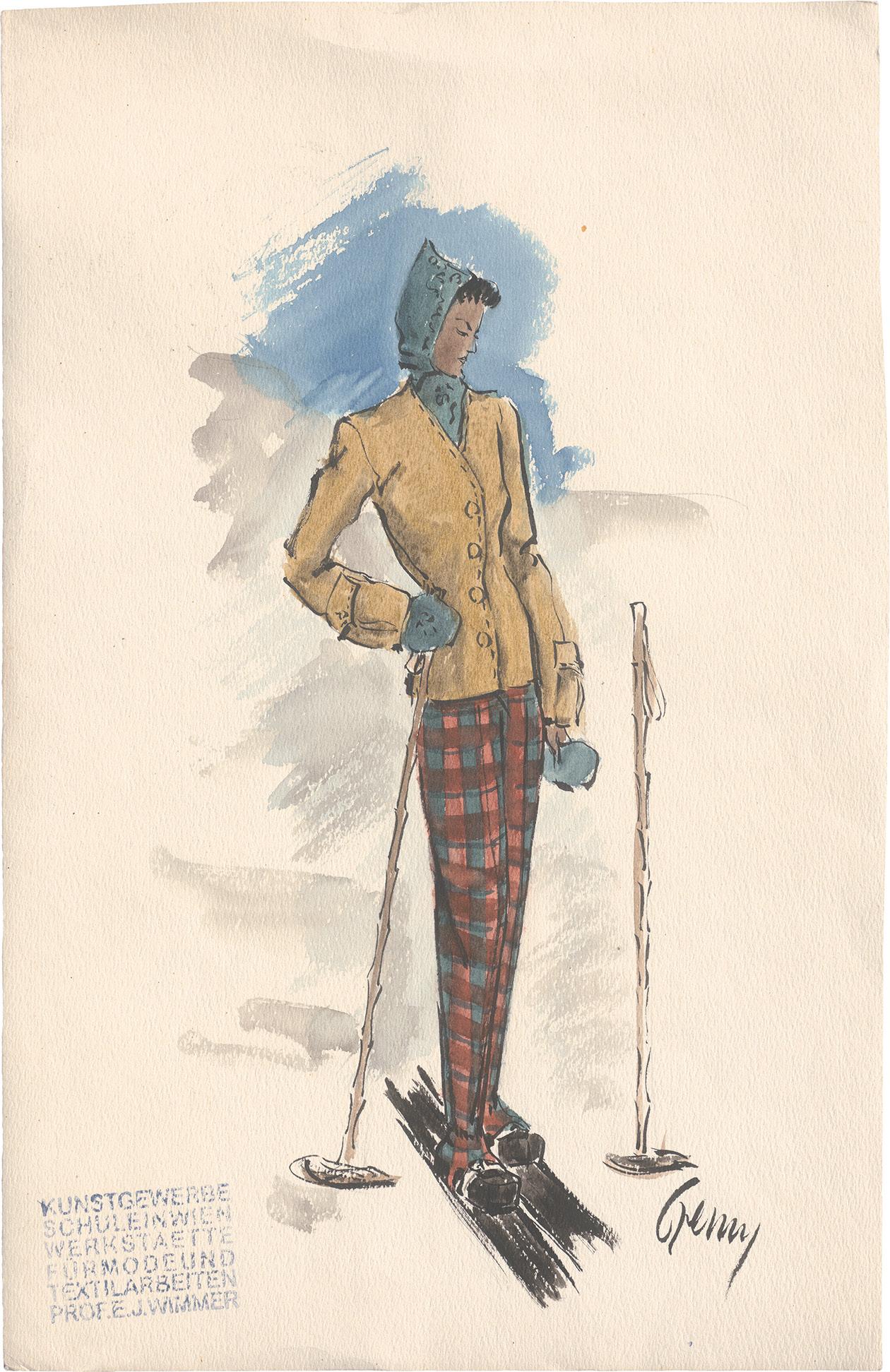

6582