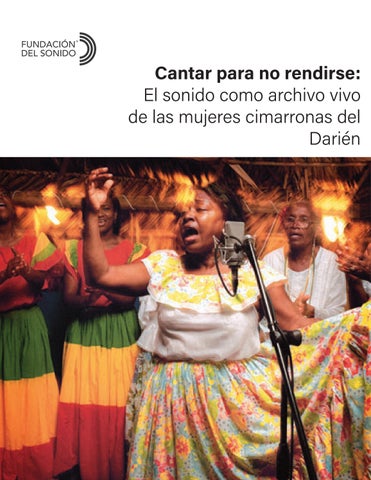

Cantar para no rendirse: El sonido como archivo vivo de las mujeres cimarronas del Darién

Ingmar Herrera 2025

2025, Fundación del sonido Calle 53 Obarrio y Samuel Lewis República de Panamá www.fundaciondelsonido.org fundaciondelsonido@gmail.com

Obra publicada por: Fundación del sonido en colaboracion con Centro Cultural de España – Casa del Soldado Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Paseo Esteban Huertas, San Felipe Tel. (+507) 378-2300 https://ccecasadelsoldado.aecid.es/

Fotografía en sitio Por Miguel Lombardo entre el 2003 y 2004

Produccion Fotografica: Dilvio Bonilla

Esta obra se publica bajo una Licencia Creative commons Atribución no comercial- sin derivadas 4.0 Internacional (CC-BY-ND-4.0)

Esto significa que la obra puede ser descargada libremente;puedes también compartirla,copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente, bajo las siguientes condiciones: Atribucion/Reconocimiento: Debes dar credito de manera adecuada a los autores, mencionando el titulo de la obra y el nombre del editor (Fundacion del sonido) No comercial: no puedes usar el material para fines comerciales Sin Derivadas: no puedes alterar, transformar o crear a partir de esta obra, a menos que tengas autorización expresa de los titulares del copyright. Para más detalles de esta licencia visita:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

Obra digital publicada en 2025

Hace más de diecinueve años participé en la grabación de un disco de bunde y bullerengue en la provincia del Darién, en Panamá. En ese momento estaba convencido de que documentaba una de las muchas manifestaciones del “folclor” panameño. Entre tambores que resonaban con la memorias de siglo y voces que transmitían relatos de abuela a nieta, comprendí algo esencial: esa tradición musical no era solo una expresión cultural, era un archivo.

Un archivo vivo, vasto y complejo que no cabe en documentos ni partituras. Aquello que fui a registrar desbordó el marco de mi experiencia y comprensión. No era solo sonido: era memoria encarnada, historia colectiva, presencia viva. La grabación se volvió escucha, y la escucha, aprendizaje. La experiencia me transformó.

El bunde y el bullerengue del Darién son sistemas de conocimiento, testimonios sonoros de resistencia cimarrona. En sus melodías y ritmos han preservado durante más de quinientos años sus cosmogonías, estructuras sociales, rituales y maneras de entender la vida, la muerte y el cuerpo.

El bunde, El bunde, en la comunidad de Garachiné, es una ceremonia navideña comunitaria dedicada al Niñito Dios de Belén. Durante todo el mes de diciembre, y hasta el 6 de enero, se cantan loas y se baila frente al altar del Niño y en recorridos por las casas y la iglesia. El acompañamiento sonoro se hace con cajón de madera, tambor y maracas, a la manera de canto-respuesta.

El bunde también se entona cuando fallece un niño. Esta práctica devocional, de raíz africana y sincrética, transforma la pérdida en afirmación comunitaria: El duelo por una vida perdida se transforma en música, la muerte se llora en el canto, el dolor se mitiga en el tambor.

El bullerengue es una danza ritual de cortejo y celebración que se manifiesta en un canto y una coreografía ceremonial donde vibra el pulso tenso de la seducción. En este espacio, el hombre despliega su galantería sin atravesar nunca el umbral que la mujer sostiene con firmeza y dignidad. La danza se convierte así en una sofisticada codificación de la relación entre pasión y contención, donde la mujer mantiene el control simbólico del espacio y del tiempo. Más que un simple juego amoroso, el bullerengue encarna una ética cimarrona: el equilibrio ancestral de género, la afirmación de la dignidad femenina y la representación de un amor contenido que no se consuma, pero que encuentra en el ritmo y en el tambor su lenguaje más profundo.

Ambas tradiciones sobreviven gracias a la transmisión oral y sonora: de madre a hija, de abuela a nieta, del tambor al cuerpo. Son archivos encarnados que preservan la memoria colectiva de un pueblo, que se actualizan constantemente, que cambian sin perder su centro. Son una forma de supervivencia cultural, la preservación de archivos orgánicos que han resistido siglos de borrado sistemático.

Lo que emergía en cada encuentro era más que música: era un modo de estar juntos, de sanar y de recordar. Escuchar a las cantadoras me hizo entender que ellas no eran guardianas de un pasado muerto, sino creadoras de un presente vivo. Sus cantos no son repeticiones, sino actualizaciones constantes de una tradición que se negó a quedarse quieta.

Este es el archivo más poderoso que existe: uno que respira, palpita y se reinventa cada vez que alguien decide no rendirse. El canto no solo narra la vida, sino que la sostiene. Cada golpe de tambor abría un territorio compartido donde memoria y presente se abrazaban, y yo, sin proponérmelo, me descubrí también parte de esa trama que había ido a registrar. Esta es la historia no contada de nuestros pueblos, pero también es mi historia.

1. Introducción: hacia una epistemología del sonido

En el principio fue la vibración. Y la vibración se convirtió en sonido. Y entonces, mucho antes de que existiera la escritura como tecnología de memoria, los pueblos del mundo desarrollaron sistemas complejos de preservación y transmisión de conocimiento a través del sonido. En el contexto de las Américas, donde los procesos coloniales impusieron violentamente nuevas formas de organización social, económica y epistémica, las tradiciones sonoras de los pueblos originarios y de las etnias africanas que trajeron en esclavitud, fueron conservadas celosamente por sus descendientes y convertidas luego en refugios de resistencia y continuidad cultural.

El argumento de este ensayo se centra en una manifestación particular de esa resistencia sonora: el canto de las mujeres cimarronas del Darién panameño. Herederas de tradiciones que se remontan a los primeros procesos de cimarronaje en el istmo, estas mujeres mantienen vivas formas de conocimiento que desbordan la dicotomía occidental entre lo oral y lo escrito, lo sagrado y lo profano, lo individual y lo colectivo.

La tesis central que guía esta investigación sostiene que el canto de las mujeres cimarronas constituye un archivo vivo que opera según lógicas epistemológicas distintas a las del archivo moderno occidental y que, en el contexto panameño, funciona como repositorio principal —y con frecuencia el único— de memoria histórica afrodescendiente darienita.

En Panamá, todavía (2025), falta el reconocimiento formal del patrimonio sonoro en las políticas culturales. Pero ahí donde la ley calla, las voces cimarronas hablan: sostienen la memoria como un tejido vivo que ha resistido siglos de silenciamiento. No son cantos inmóviles, sino tecnologías de vida que convocan la memoria cada vez que alguien decide cantarla de nuevo

Este trabajo se inscribe en los debates decoloniales (Sylvia Wynter), los estudios sobre archivos de la esclavitud (Saidiya Hartman) y la etnomusicología crítica (Ana María Ochoa), pero propone una inflexión singular: pensar el sonido no solo como objeto de análisis, sino como categoría epistemológica en sí misma. El trabajo parte de una práctica situada que conjuga la escucha etnográfica y la ingeniería de sonido, para proponer una epistemología del archivo sonoro que no solo describe, sino que también instituye proyectos colectivos de preservación y transmisión. Un archivo multimodal como este —hecho de voces, cuerpos, tambores y territorios— solo puede ser honrado mediante un abordaje igualmente multimediatico.

Entre 2004 y 2025 he acompañado de manera sostenida a comunidades afrodescendientes del Darién, a través de visitas periódicas que incluyeron entrevistas en profundidad con cantadoras tradicionales, registro de prácticas musicales y participación en eventos comunitarios donde estas tradiciones cobran vida. Con cada encuentro fui reuniendo voces, imágenes y sonidos, pero también gestos, silencios y fuerzas espirituales que entrelazan el canto, el cuerpo y el territorio en una misma memoria compartida

Este recorrido tuvo un punto de partida decisivo: mi trabajo como ingeniero de grabación y mezcla del disco Darién: bunde y bullerengue de 2006, y, sobre todo, la revelación de aquel primer viaje: descubrir que estas tradiciones musicales son, en sí mismas, un archivo ancestral vivo.”

Desde entonces me he propuesto comprender mejor este legado, custodiado con dignidad en el Darién. Siempre entendí que documentar sonido no podía reducirse a una mirada externa. Para mí, grabar ha sido un acto de co-creación: una experiencia que transforma tanto a la comunidad como a mí mismo. Este ensayo nace de esa convicción y es, sobre todo, una reflexión situada sobre los encuentros intersubjetivos que hicieron posible esta investigación

1.2. Preguntas y alcance

—¿De qué manera el canto femenino cimarrón opera como archivo vivo y multidimensional?

—¿Qué tecnologías (instrumentales, corporales, espirituales) sostienen su presencia y continuidad?

—¿Cómo dialogan estas prácticas en su vinculación con el territorio, la memoria histórica y las instituciones contemporáneas?

El alcance del estudio se concentra en comunidades como La Palma, Garachiné, Yaviza, El Real y Tucutí, aunque su alcance puede extenderse hasta comunidades como Boca de Cupe y otras, incluyendo algunos de sus vínculos transfronterizos con Colombia.

2. Territorio, memoria y resistencia: El Darién como geografía sonora

2.1 Cartografías del cimarronaje

El Darién panameño se extiende a lo largo de 11,896 kilómetros cuadrados de selva tropical, constituyendo la provincia más extensa del país y, paradójicamente, una de las menos pobladas. Esta aparente contradicción —vastedad territorial y baja densidad demográfica— ha sido históricamente interpretada por los poderes nacionales como evidencia del “vacío” o “atraso” de la región.

Sin embargo, una lectura decolonial de esta geografía revela una realidad muy distinta: el Darién no está vacío, sino que alberga formas de ocupación territorial que no se ajustan a los parámetros de la modernidad occidental.

Las comunidades afrodescendientes del Darién desarrollaron, desde el período colonial, estrategias específicas de asentamiento en el territorio que privilegiaban la movilidad, la dispersión y la integración con el ecosistema selvático y el acceso a las fuentes de agua y los ríos. con los ríos. Estas estrategias, lejos de ser primitivas o ineficientes, respondían a las necesidades de supervivencia de poblaciones que debían mantenerse invisibles ante las autoridades coloniales y posteriormente, republicanas.

La selva se convirtió así en aliada estratégica. Su densidad vegetal proporcionaba refugio y camuflaje; sus ríos funcionaban como vías de comunicación y transporte; su biodiversidad ofrecía recursos alimentarios y medicinales. Pero más allá de estas funciones utilitarias, la selva se transformó también en un espacio de experimentación cultural donde las tradiciones africanas pudieron recrearse en diálogo con los saberes indígenas locales.

2.2 El Darién como corredor cultural: Un diálogo sonoro con la costa colombiana

El bullerengue del Darién panameño no puede entenderse como un fenómeno aislado; sino como un capítulo vibrante en una historia sonora mucho más amplia que tiene su epicentro en la costa Caribe de Colombia, particularmente en las regiones de Urabá, Córdoba y Bolívar. Este vasto territorio, conectado por ríos, costas y selvas, funcionó históricamente como un corredor cultural para las comunidades cimarronas y afrodescendientes, permitiendo un flujo constante de personas, saberes, cantos y ritmos.

El bullerengue, nacido como canto de y para mujeres, viajó por estas rutas ancestrales, adaptándose y adquiriendo nuevos matices en cada comunidad.

Si bien comparten una matriz común —la estructura responsorial de solista y coro, el ensamble de tambores y la centralidad de la mujer—, el bullerengue darienita ha desarrollado una personalidad propia. Mientras que en Colombia el formato puede incluir una mayor variedad de tambores (como el llamador y el alegre) y un enfoque vocal a veces más agudo y abierto, la variante panameña a menudo se caracteriza por un temple más íntimo y una cadencia rítmica que parece dialogar más íntimamente directamente con la densidad de la selva.

Las letras suelen abordar temas universales de la vida comunitaria, pero en Panamá se tiñen con la historia específica del cimarronaje local y la geografía selvática, funcionando como una crónica cantada de la resistencia en este lado de la frontera. Así, el bullerengue del Darién no es una mera réplica, sino una reinterpretación creativa que reafirma la tradición, y al evolucionarla, demuestra la vitalidad de un patrimonio cultural que no conoce límites nacionales.

En este contexto geográfico específico, el sonido adquirió funciones que trascienden la función estética o expresiva. Durante el trabajo de campo para esta investigación se documentó cómo las comunidades cimarronas del Darién desarrollaron códigos sonoros específicos para comunicar información sobre la presencia de autoridades, la llegada de visitantes o la convocatoria a reuniones comunitarias.

Esta dimensión funcional del sonido no debe entenderse como separada de su dimensión espiritual o estética. Por el contrario, en las cosmologías afroamericanas, la eficacia práctica y la potencia sagrada del sonido están íntimamente relacionadas. El tambor que sirve para comunicarse a través de la selva es el mismo que convoca a los ancestros en las ceremonias rituales. La voz que orienta en el territorio es la misma que transmite conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones.

2.4 Mujeres como guardianas del territorio sonoro

Dentro de esta geografía sonora, las mujeres ocupan un lugar central como guardianas y transmisoras de la tradición. Esta centralidad no es accidental, sino que responde a formas específicas de organización social desarrolladas por las comunidades cimarronas. En contextos donde los hombres debían ausentarse frecuentemente para actividades de caza, pesca o comercio, las mujeres se convirtieron en las principales responsables de mantener la cohesión comunitaria y la continuidad cultural.

El canto femenino funcionaba así como una tecnología de cuidado comunitario que operaba en múltiples dimensiones simultáneamente. A nivel práctico, acompañaba y organizaba las actividades productivas cotidianas, como la preparación de alimentos, el cuidado de los niños, la elaboración de artesanías. A nivel social, fortalecía los vínculos comunitarios a través de la participación colectiva en rondas, celebraciones y rituales. A nivel espiritual, mantenía viva la conexión con los ancestros y las fuerzas sagradas del territorio.

Esta multifuncionalidad del canto femenino explica por qué las mujeres cimarronas no se conciben a sí mismas como “artistas” en el sentido occidental del término. Para ellas, cantar no es una actividad especializada separada de la vida cotidiana, sino una dimensión integral de su existencia como mujeres, madres, trabajadoras y guardianas de la memoria comunitaria.

3. La voz como archivo: Epistemologías sonoras del conocimiento

3.1 Más allá de la oralidad: hacia una comprensión compleja de la transmisión sonora

La tradición académica occidental ha tendido a clasificar las culturas según una jerarquía evolutiva que sitúa la escritura como el pináculo del desarrollo civilizatorio. Desde esta perspectiva, las sociedades “orales” son vistas como estadios previos o incompletos en el camino hacia la modernidad letrada. Esta visión no solo es etnocéntrica, sino que oscurece la sofisticación epistemológica de los sistemas de conocimiento que operan a través del sonido, el cuerpo y la memoria.

Las mujeres cimarronas del Darién han desarrollado formas de archivo que desafían esta dicotomía simplista entre oralidad y escritura. Su tradición no es meramente “oral” en el sentido de ausencia de escritura, sino que constituye un sistema complejo de codificación, almacenamiento y transmisión de información que utiliza múltiples canales sensoriales y mnemotécnicos.

El canto cimarrón opera como un archivo multidimensional que integra información histórica, genealógica, medicinal, agrícola, espiritual y territorial. Una sola canción puede contener referencias a eventos históricos específicos, instrucciones para el cultivo de plantas medicinales, genealogías familiares, mapas territoriales codificados y fórmulas rituales para la comunicación con los ancestros. Esta densidad informacional se logra a través de técnicas sofisticadas de codificación que incluyen el uso de metáforas, alegorías, repeticiones variadas y estructuras rítmicas pensadas para facilitar la memoria colectiva.

3.2 La memoria encarnada: el cuerpo como soporte del archivo

Una característica fundamental del archivo sonoro cimarrón es su carácter encarnado. A diferencia del archivo escrito, que externaliza la información en soportes materiales independientes del cuerpo humano, el archivo sonoro requiere la presencia viva del cuerpo para su actualización. Esto no constituye una limitación, sino una fortaleza que garantiza la transmisión integral del conocimiento.

Cuando una mujer cimarrona canta, no solo transmite información verbal, sino que activa un conjunto complejo de saberes corporales que incluyen técnicas respiratorias, posturas específicas, gestos rituales y estados de conciencia alterados. Estos elementos no son accesorios decorativos del canto, sino componentes esenciales del conocimiento que se transmite. La información no está solo en las palabras, sino en la forma específica de producir sonido, en los ritmos respiratorios, en las tensiones musculares, en las vibraciones que se generan en el cuerpo del cantante y se transmiten al cuerpo de los oyentes. les de participación que van desde la escucha pasiva hasta la producción activa.

3.3 Testimonios de las cantadoras: voces desde el archivo vivo

Durante el trabajo de campo realizado para esta investigación, se documentaron múltiples testimonios que evidencian la complejidad del archivo sonoro cimarrón. Los procesos de transmisión del conocimiento musical en las comunidades del Darién revelan formas de saber que, en muchos casos, me llevaron a replantear las bases de mi formación.

El aprendizaje musical en estas comunidades no es formal ni sistemático en el sentido escolar, sino que ocurre a través de la inmersión prolongada en contextos donde el canto está presente. El proceso es gradual y corporal, involucrando diferentes niveles

El dominio técnico del canto requiere no solo el conocimiento de las palabras y melodías, sino el desarrollo de una sensibilidad específica que permite saber cuándo y cómo cantar en cada contexto.

Las cantadoras del Darién comprenden su práctica como una responsabilidad histórica que trasciende el entretenimiento. Estas mujeres han mantenido vivas las tradiciones del bullerengue y el bunde a pesar del abandono estatal y la pérdida gradual de espacios culturales. figuras como Edelmira Sanchez han sido fundamentales en la preservación de estas tradiciones, participando activamente en festivales y eventos culturales que mantienen viva la memoria comunitaria.

La función del canto como archivo de memoria histórica opera según lógicas distintas a las de la historiografía occidental. La historia no se concibe como un pasado muerto que debe ser objetivamente documentado, sino como una presencia viva que se actualiza en cada performance. El acto de cantar no es representación, sino reactivación de la historia.

4. Tecnologías ancestrales del sonido: El tambor como membrana entre mundos

4.1 Organología de la resistencia: el tambor de balso

El tambor ocupa un lugar central en la tradición musical cimarrona del Darién, no solo como instrumento musical, sino como tecnología espiritual y política. Los tambores utilizados en esta región presentan características específicas que reflejan tanto las condiciones materiales del territorio como las necesidades culturales de las comunidades que los utilizan.

El material predominante para la construcción de tambores en el Darién es la madera de balso (Ochroma pyramidale), aunque no es el único que se utiliza. Este árbol nativo, ligero y de rápido crecimiento, se elige con frecuencia porque sus propiedades materiales dialogan con la función social y espiritual del instrumento.

Puede ser que el poco peso de la madera de balso facilitara el transporte de los tambores durante los desplazamientos frecuentes que caracterizaban la vida cimarrona. Un tambor de balso puede ser cargado por una sola persona a través de largas distancias sin generar fatiga excesiva, lo que pudo ser crucial para comunidades que debían mantener su movilidad como estrategia de supervivencia. Además, el balso se puede trabajar con herramientas simples, lo que permitía la construcción de instrumentos sin depender de tecnologías complejas o materiales importados.

Más allá de estas consideraciones prácticas, el balso posee cualidades acústicas que lo hacen especialmente apropiado para el tambor ritual. Su estructura celular, ligera y porosa, favorece una vibración amplia que produce un sonido cálido y resonante, capaz de expandirse en la humedad de la selva. Los constructores de tambores en el Darién han perfeccionado técnicas para potenciar estas propiedades, como el curado con humo o la aplicación de aceites vegetales. Aunque no es la madera más resistente en el trópico, su ligereza y cualidad sonora la mantienen como una elección frecuente en la región.

4.2 La trinidad rítmica: sistemas de complementariedad sonora

La tradición musical cimarrona del Darién se basa en un sistema de complementariedad rítmica que involucra típicamente tres tambores de diferentes tamaños y registros: el hondo (medio), el seco (agudo) y la caja (grave). Esta configuración no es única del Darién, sino que forma parte de un patrón más amplio presente en las tradiciones musicales afroamericanas desde el Caribe hasta Brasil.

La trinidad rítmica opera según principios de complementariedad que reflejan cosmologías africanas ancestrales. Cada tambor no solo produce un sonido específico, sino que cumple una función particular en la construcción del tejido rítmico colectivo. La caja proporciona la base rítmica fundamental, estableciendo el pulso básico que organiza temporalmente la expresión. . El hondo desarrolla variaciones rítmicas complejas que dialogan con la base proporcionada por la caja. El seco añade ornamentaciones y acentos que completan y enriquecen la textura rítmica.

La ejecución del tambor en la tradición cimarrona requiere el desarrollo de técnicas corporales específicas que involucran no solo las manos, sino todo el cuerpo del ejecutante. Los tamboreros utilizan diferentes partes de las manos —palmas, dedos, nudillos— para producir una amplia gama de timbres y dinámicas. Además, la posición corporal, la respiración y el estado mental del ejecutante influyen directamente en la calidad del sonido producido.

Los tamboreros experimentados de comunidades de Darien han desarrollado una comprensión profunda de la dimensión espiritual de la ejecución del tambor, que trasciende la mera técnica instrumental para convertirse en una práctica de comunión con fuerzas ancestrales.

El tamborero no se concibe como un intérprete que ejecuta una pieza musical, sino como un médium que facilita la manifestación de energías ancestrales.

Esta concepción tiene implicaciones importantes para la comprensión de los procesos de aprendizaje musical en la tradición cimarrona. El dominio técnico del instrumento es solo una dimensión dentro de un proceso formativo, que incluye también el desarrollo de la sensibilidad espiritual, la capacidad de entrar en estados alterados de conciencia y la habilidad para canalizar energías colectivas.

5. Géneros y formas: bullerengue y bunde como arquitecturas del sentir

5.1 El bullerengue: estructura y significado

Estructuralmente, el bullerengue se caracteriza por la alternancia entre solista y coro, un patrón responsorial que facilita la participación colectiva y permite la improvisación individual dentro de marcos colectivos establecidos. La solista, generalmente una mujer con reconocida experiencia y habilidad vocal, introduce versos que pueden ser tradicionales o improvisados, mientras que el coro responde con estribillos fijos que proporcionan continuidad y cohesión

Esta estructura responsorial no es meramente formal, sino que refleja principios de organización social basados en el equilibrio entre liderazgo individual y participación colectiva. La solista ejerce un liderazgo temporal que se basa en su competencia artística y su conocimiento de la tradición, pero este liderazgo está siempre enmarcado por la participación activa del colectivo, que puede aprobar, modificar o rechazar las propuestas de la solista a través de su respuesta coral.

La diversidad temática del bullerengue lo convierte en un medio de comunicación comunitaria que permite la circulación de información, la expresión de opiniones y la construcción de consensos colectivos.

El bunde representa otra forma musical central en la tradición cimarrona del Darién, caracterizada por su versatilidad funcional y su capacidad de adaptación a diferentes contextos ceremoniales y sociales. A diferencia del bullerengue, que mantiene una estructura relativamente estable, el bunde presenta múltiples variantes que responden a funciones específicas: bunde de velorio, bunde de celebración, bunde ritual.

Esta versatilidad funcional del bunde refleja su origen como forma musical asociada a los ciclos vitales y los ritmos comunitarios. En algunos velorios, el bunde acompaña el tránsito de los difuntos hacia el mundo ancestral, proporcionando un marco sonoro que facilita la elaboración colectiva en el duelo. En las celebraciones, el mismo género se transforma para expresar alegría y fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Esta capacidad adaptativa del bunde le permite responder a diferentes necesidades comunitarias sin perder su identidad esencial. Esta flexibilidad ha sido clave para su supervivencia en un contexto de transformaciones sociales aceleradas.

6.1 Más allá de la extracción: hacia una investigación colaborativa

El proceso de investigación que sustenta este ensayo requirió el desarrollo de una metodología específica que pudiera responder a las particularidades epistemológicas y éticas del trabajo con tradiciones sonoras vivas. La investigación etnomusicológica tradicional ha sido frecuentemente criticada por reproducir lógicas extractivas que convierten las prácticas culturales de las comunidades estudiadas en “datos” para el consumo académico, sin generar beneficios tangibles para dichas comunidades.

En respuesta a estas limitaciones, esta investigación adoptó un enfoque colaborativo que reconoce a las cantadoras y tamboreros del Darién no como “informantes” o “sujetos de estudio”, sino como co-investigadores que poseen conocimientos especializados sobre sus propias tradiciones. Este reconocimiento implicó transformaciones importantes en el diseño metodológico, incluyendo la participación de las comunidades en la definición de los objetivos de la investigación, la selección de los métodos de documentación y la determinación de los usos posteriores del material recopilado.

El trabajo de campo se desarrolló durante múltiples visitas a las comunidades de Yaviza, La Palma y el Real entre 2004 y 2025. Estas comunidades forman parte de una red más amplia de poblaciones afrodescendientes activas en los festivales de bullerengue y bunde que se han realizado en la región desde 1980. La documentación incluyó grabaciones de audio de alta calidad, entrevistas en profundidad, fotografías y videos, siempre con el consentimiento explícito de los participantes y bajo acuerdos claros sobre el uso posterior del material.

La investigación se benefició del trabajo organizativo de ACUNEDA (Asociación Cultural Negra de Darién), fundada alrededor del lanzamiento del disco para preservar y promover las tradiciones culturales de la región. Esta organización, liderada por figuras como Edelmira Sánchez (La Palma), Emerson Córdoba (Yaviza), Abril Murillo (El Real), Alfonso Villar (Boca de Cupe) y Avid Alvarado (Jaque), fue fundamental para la grabación, al impulsar los espacios de práctica musical y facilitar el acceso de investigadores a las comunidades.

La documentación sonora de tradiciones orales presenta desafíos técnicos y conceptuales específicos que requieren reflexión crítica. Por un lado, las tecnologías de grabación contemporáneas permiten capturar con alta fidelidad los aspectos acústicos de las performances musicales, preservando información que de otra manera se perdería.

Por otro lado, estas mismas tecnologías pueden generar distorsiones en la comprensión de las tradiciones documentadas, al privilegiar los aspectos sonoros sobre las dimensiones corporales, espaciales y sociales que son igualmente importantes.

Durante esta investigación se utilizaron micrófonos de condensador de alta sensibilidad y grabadoras digitales de 24 bits/48 kHz, equipos que permitieron capturar no solo las voces y los instrumentos principales, sino también los sonidos ambientales que forman parte integral de las performances. Esta decisión técnica responde a una comprensión de la música cimarrona como un fenómeno integral que no puede ser separado de su contexto ambiental.

Sin embargo, es importante reconocer que ninguna tecnología de registro puede capturar completamente la experiencia vivida de participar en una performance musical cimarrona. Las grabaciones preservan información acústica, pero no pueden transmitir las sensaciones corporales, los estados emocionales, las transformaciones energéticas que ocurren durante el canto y el tambor. Esta limitación no invalida el valor de la documentación sonora, pero sí requiere humildad epistemológica sobre sus alcances y limitaciones.

6.3 El investigador como instrumento: reflexividad y posicionamiento

La investigación etnográfica requiere reconocer que el investigador no es un observador neutral, sino un participante activo cuya presencia transforma inevitablemente los fenómenos que estudia. En el caso de esta investigación, mi posición como hombre, ingeniero,musico y panameno generó dinámicas específicas que influyeron en el tipo de información a la que tuve acceso y en las formas de interacción que se establecieron con las comunidades.

Algunas cantadoras mostraron inicialmente reticencia a compartir ciertos cantos que consideraban demasiado íntimos o sagrados para ser documentados por un extraño. Esta reticencia no debe interpretarse como falta de colaboración, sino como ejercicio legítimo de soberanía cultural sobre sus propias tradiciones. El proceso de construcción de confianza requirió tiempo, paciencia y demostración práctica de respeto hacia las normas y valores comunitarios.

Gradualmente, a medida que mi presencia se volvía más familiar y mi compromiso con la comunidad se hacía evidente, se abrieron espacios de mayor intimidad y profundidad. Algunas cantadoras comenzaron a compartir no solo cantos “públicos”, sino también reflexiones personales sobre el significado de su práctica, memorias familiares asociadas a ciertos cantos y conocimientos especializados sobre técnicas vocales y construcción de instrumentos.

Este proceso me enseñó que la investigación etnográfica es fundamentalmente un proceso de construcción de relaciones que trasciende la mera recopilación de información. Las cantadoras del Darién no solo me proporcionaron datos para mi investigación, sino que me educaron en formas de escucha, atención y respeto que transformaron mi comprensión no solo de sus tradiciones, sino de mi propia práctica como investigador.

7. Del sonido a la escritura: Desafíos de la traducción intersemiótica

7.1 Los límites de la representación textual

La transformación de experiencias sonoras en texto escrito constituye uno de los desafíos centrales de este trabajo y, más ampliamente, de cualquier intento de documentar tradiciones orales a través de medios de comunicación textual. Este desafío no es meramente técnico, sino que involucra cuestiones epistemológicas fundamentales sobre las posibilidades y limitaciones de diferentes sistemas de representación del conocimiento.

El texto que el lector tiene ante sí es el resultado de un proceso complejo de traducción intersemiótica que intentó preservar algo de la vitalidad y la complejidad de las tradiciones sonoras documentadas, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones inherentes de la escritura para capturar experiencias que son fundamentalmente corporales, temporales y colectivas.

Una de las decisiones más importantes en este proceso fue la adopción de un estilo de escritura que combina rigor analítico con sensibilidad poética. Esta decisión responde a la convicción de que las tradiciones cimarronas no pueden ser adecuadamente comprendidas a través de un lenguaje puramente académico que privilegia la objetividad y la distancia crítica.

sobre lo sensitivo. Estas tradiciones requieren formas de escritura que puedan evocar algo de su dimensión sensorial y afectiva, sin sacrificar la precisión conceptual.

La estructura de este ensayo busca reflejar algunos de los principios organizativos de las tradiciones musicales que estudia. Al igual que el bullerengue y el bunde, el texto alterna entre momentos de análisis sistemático y momentos de evocación poética, entre la voz individual del investigador y las voces colectivas de las comunidades estudiadas.

La inclusión de testimonios directos de las cantadoras no responde únicamente a criterios de validación empírica, sino que busca crear un espacio textual donde las voces de las protagonistas de estas tradiciones puedan manifestarse con relativa autonomía. Estos testimonios no son simplemente “datos” que ilustran argumentos teóricos, sino que constituyen formas de conocimiento que poseen su propia autoridad gnoseológica.

La decisión de mantener cierta densidad poética en el lenguaje responde también a una comprensión de la escritura como performance que puede evocar, aunque sea parcialmente, algunas de las cualidades estéticas de las tradiciones estudiadas. El ritmo de las frases, la selección de imágenes, la construcción de atmósferas textuales buscan crear resonancias con las experiencias sonoras documentadas.

Este ensayo forma parte de un proyecto más amplio que incluye la publicación del libro “El arte de cantar sin rendirse”, el cual incorpora materiales adicionales que complementan y enriquecen el análisis aquí presentado. El libro incluye fotografías de las comunidades visitadas, transcripciones musicales de cantos seleccionados, mapas del territorio darienita y un archivo sonoro digital que permite al lector acceder directamente a grabaciones de las performances documentadas.

Esta multiplicidad de formatos responde a la convicción de que las tradiciones sonoras requieren aproximaciones multimedia que puedan capturar las diferentes dimensiones de su complejidad. El texto escrito proporciona marco conceptual y análisis crítico; las fotografías documentan contextos espaciales y sociales; las transcripciones musicales ofrecen información técnica sobre estructuras melódicas y rítmicas; las grabaciones preservan la materialidad sonora de las performances.

Sin embargo, es importante enfatizar que ninguno de estos formatos, ni su combinación, puede sustituir la experiencia directa de participar en las tradiciones vivas que se han documentado. El archivo, por más completo que sea, es siempre una representación parcial intenta reseñar realidades que lo exceden.

Su valor no radica en su capacidad de preservar completamente estas tradiciones, sino en su potencial para generar nuevos encuentros, nuevas escuchas, nuevas formas de valoración y respeto.

8. Conclusiones: Hacia una política de la escucha

Esta investigación ha documentado la existencia de un sistema complejo de conocimiento y resistencia cultural centrado en las prácticas musicales de las mujeres cimarronas del Darién panameño. Los hallazgos principales pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

Primero: Las tradiciones musicales cimarronas constituyen formas sofisticadas de archivo que operan según lógicas epistemológicas distintas a las del archivo contemporaneo. Estas tradiciones no simplemente preservan información del pasado, sino que la actualizan creativamente en respuesta a las necesidades del presente, funcionando como tecnologías de supervivencia cultural que han permitido la continuidad de saberes ancestrales en contextos de opresión sistemática.

Segundo: Las mujeres ocupan un lugar central en estos sistemas de conocimiento, no solo como ejecutantes o transmisoras, sino como creadoras y guardianas de tradiciones que integran múltiples dimensiones de la experiencia comunitaria: histórica, espiritual, medicinal, territorial y social. Su protagonismo no es accidental, sino que responde a formas específicas de organización social desarrolladas por las comunidades cimarronas.

Tercero: Los instrumentos musicales, particularmente los tambores de balso, constituyen tecnologías ancestrales que reflejan adaptaciones creativas a las condiciones específicas del territorio darienita. Estos instrumentos no son simplemente herramientas para hacer música, sino mediadores entre mundos que facilitan la comunicación con fuerzas ancestrales y la construcción de cohesión comunitaria.

Cuarto: Los géneros musicales como el bullerengue y el bunde funcionan como arquitecturas flexibles que pueden adaptarse a diferentes contextos funcionales sin perder su identidad esencial. Esta versatilidad refleja principios de organización cultural basados en la adaptabilidad y la resistencia.

Esta versatilidad refleja principios de organización cultural basados en la adaptabilidad y la resistencia.

Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones importantes para el desarrollo de marcos teóricos y metodológicos en los estudios culturales, la etnomusicología y los estudios decoloniales.

En el ámbito teórico, esta investigación contribuye a la crítica de las concepciones occidentales del archivo y la memoria, demostrando la existencia de formas alternativas de organización del conocimiento que desafían las dicotomías entre oralidad y escritura, tradición y modernidad, individual y colectivo.

Las tradiciones cimarronas estudiadas sugieren la necesidad de desarrollar marcos conceptuales más complejos que puedan dar cuenta de la sofisticación epistemológica de sistemas de conocimiento no occidentales.

En el ámbito metodológico, la investigación demuestra la importancia de desarrollar enfoques colaborativos que reconozcan a las comunidades estudiadas como co-productoras de conocimiento, no simplemente como fuentes de información.

Este reconocimiento requiere transformaciones importantes en las prácticas de investigación académica, incluyendo nuevas formas de validación del conocimiento, nuevos criterios de rigor científico y nuevas modalidades de retribución a las comunidades que participan en los procesos de investigación.

Los resultados de esta investigación abren múltiples líneas de trabajo futuro que pueden contribuir tanto al avance del conocimiento académico como al fortalecimiento y salvaguarda activa de las tradiciones culturales estudiadas.

En el ámbito de la investigación, sería valioso desarrollar estudios comparativos que examinen las tradiciones musicales cimarronas del Darién en relación con expresiones similares en otras regiones de Colombia o de América Latina. Esto permitiría identificar patrones comunes y variaciones específicas que reflejen distintos procesos históricos, espirituales y territoriales.

En el ámbito de la política cultural, los hallazgos de esta investigación refuerzan la urgencia de desarrollar políticas públicas que reconozcan y protejan las tradiciones musicales cimarronas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación panameña. Este reconocimiento debe ir más allá de lo simbólico: debe traducirse en acciones concretas de apoyo a las comunidades portadoras, incluyendo inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo económico en la región del Darién.

Finalmente, este trabajo coincide con el impulso actual por la creación de la Fonoteca Nacional de Panamá, una oportunidad histórica para diseñar y crear, desde cero, una institución que comprenda un enfoque más interconectado de nuestro patrimonio sonoro. Esta fonoteca no debería limitarse a almacenar grabaciones, sino que debe concebirse como un espacio de escucha activa, devolución comunitaria y reactivación territorial. Entender estas tradiciones como archivos vivos implica adoptar modelos de archivo que reconozcan la dimensión encarnada,relacional y colectiva del sonido. En este sentido, la fonoteca podría convertirse en una plataforma estratégica para articular investigación, memoria, políticas públicas y pedgogías sensibles al territorio.

Al concluir este ensayo, es importante reconocer que las tradiciones musicales cimarronas del Darién no son reliquias del pasado que requieren preservación museística, sino prácticas vivas que continúan transformándose en respuesta a las condiciones cambiantes del presente. Las mujeres que cantan en las comunidades darienitas no lo hacen para mantener viva una tradición ancestral abstracta, sino porque el canto sigue siendo una herramienta necesaria para la construcción de sentido, la elaboración de experiencias y la creación de vínculos comunitarios.

En este sentido, el valor de esta investigación no radica en su capacidad de documentar completamente estas tradiciones, sino en su potencial para generar nuevas formas de escucha y valoración que puedan contribuir a su continuidad vital. El archivo sonoro que hemos construido no es un mausoleo, sino una semilla que puede germinar en nuevos encuentros, nuevas comprensiones, nuevas alianzas.

Las voces de las mujeres cimarronas del Darién nos recuerdan que la historia no es solo lo que fue escrito en los libros oficiales, sino también lo que sigue vibrando en los cuerpos, en las memorias, en los cantos que se elevan cada noche desde las orillas del río. Escuchar estas voces no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de presencia que puede transformar nuestra comprensión del presente y nuestras posibilidades de futuro.

En un mundo cada vez más dominado por tecnologías digitales que prometen conectarnos pero frecuentemente nos aíslan, las tradiciones cimarronas ofrecen enseñanzas valiosas sobre formas de comunicación que privilegian la presencia corporal, la escucha atenta y la construcción colectiva de sentido. Su canto no es solo música: es una forma de estar en el mundo que merece ser escuchada, respetada y aprendida.

El tambor sigue sonando. La voz sigue cantando. La memoria sigue viva.

Foto por: Carlos Murgas

Sobre el autor

Este ensayo forma parte de una investigación colaborativa que he venido realizando junto a las comunidades afrodescendientes del Darién panameño. El trabajo de campo que lo sustenta ha sido autofinanciado por mí y por mis colaboradores durante casi dos décadas, como un acto de compromiso radical con los saberes orales, las comunidades y la dignidad de sus archivos vivos.

Entre 2003 y 2025, ese camino ha dado origen a varias iniciativas entrelazadas: la Fundación del Sonido, una organización sin fines de lucro que impulsa el desarrollo sonoro y propone el sonido como categoría de análisis, herramienta crítica y pedagógica; el impulso de la Fonoteca Nacional de Panamá, actualmente concebida como proyecto y como idea en construcción para un archivo vivo de la memoria sonora del país; y un libro en proceso, El arte de cantar sin rendirse, que busca funcionar como manifiesto fundacional de ambas iniciativas.

Integro en este trabajo mi experiencia como ingeniero de sonido, sonidista de campo, productor musical e investigador cultural, con un compromiso ético y sostenido hacia las epistemologías orales, los territorios y los saberes que me han transformado.

Referencias

[1] Hartman, Saidiya. “Venus in Two Acts.” Small Axe, vol. 12, no. 2, 2008, pp. 1-14.

[2] Ochoa Gautier, Ana María. Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia. Duke University Press, 2014.

[3] Scott, James C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. Yale University Press, 2009.

[4] Wynter, Sylvia. “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation.” CR: The New Centennial Review, vol. 3, no. 3, 2003, pp. 257-337

[5] Eddy Gómez – Memoria sonora en contextos latinoamericanos

[6] Jairo Estrada Álvarez,Sergio Moreno Rúbio, Freddy Ordonez Gómez. Procesos socioterritoriales PACIFICO Itinerarios y tendencias.

[7]Melva Lowe de Goodin “Afrodescendientes en el istmo de Panamá 1501-2012” II Edición

[8] Georgina Born y Georgina Voegelín – “Sonido, poder y subjetividad”

[9] Jonathan Sterne – The Audible Past / MP3: The Meaning of a Format

[10] Pierre Schaeffer – teoría del sonido y “objeto sonoro”

[11] Carmen Mena García “Archivo General de Indias”

Agradecimientos:

A las cantadoras y tamboreros del Darién que compartieron generosamente sus conocimientos, Edelmira,Santitos, Macú, Chili, Elsa, Diana, Nairovys, Cotita,Digna Caraballo, Olga Galvez que abrieron sus comunidades a esta investigación. A las autoridades tradicionales de Pinogana y Chepigana por su apoyo y orientación.

A Edelmira Sanchez,Nora Blanco,Hermel Lopez,Candelario Brutua, Carlos Renteria, a Raúl Forde y Mabel Forde , Gloria Manzotti, Juan Rivera, Nestor Ayala, Frank Zamora, Nadine Gonzales, Dioselina Roncero, Diana, Nemesia Baloye, Carlos Renteria, Nadine Gonzales, Nuredin Ibarra, a los nietos de Edelmira, Joshua, Edgar Y a cada integrante del equipo técnico, cuya profesionalidad y camaradería hizo posible cada salida. Miguel Lombardo, Dilvio Bonilla, Cesar Sanchez, a los que participaron en 2004 en la grabación del disco, Blas Blandon, Kiwi,SIxto Blanco, Esther Lore.

Especial cariño y reverencia a quienes no están con nosotros hoy dia pero dejaron su legado en el mundo para que todos podamos escuchar y que recordaremos para siempre: Tranquilina Franco Arrocha , Maria de Los santos Torres ”Santitos”, Olga Galvez, Olga Robles.

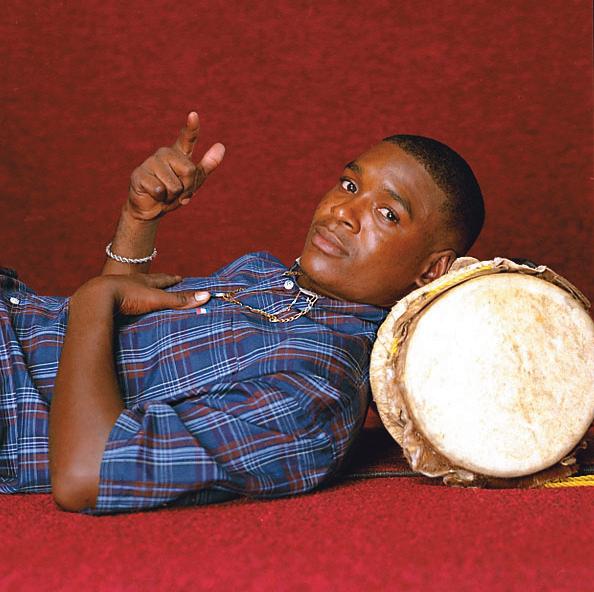

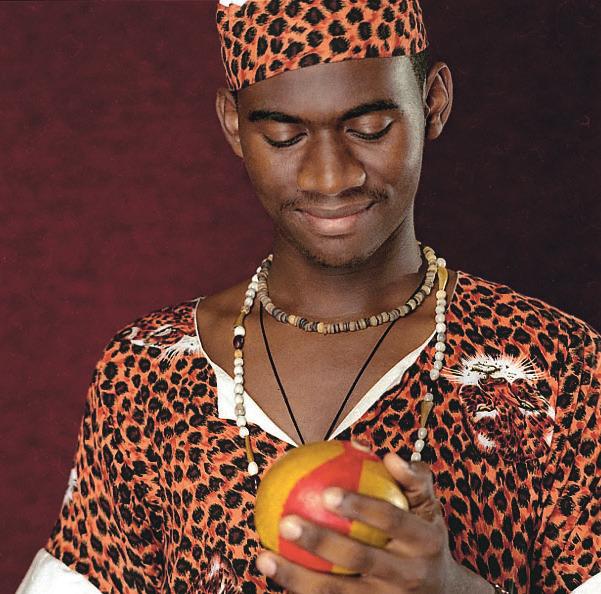

Todas las fotografías asociadas a este proceso se realizaron en analógico, en negativo 120, a cargo de Miguel Lombardo en 2003, cuando las redes sociales aún eran incipientes y la distribución de video en línea no había irrumpido con fuerza, optamos por una estética y un flujo de trabajo que privilegiaran la calidad del filme y la belleza de la comunidad. Las sesiones se hicieron en locación, en Yaviza: en el gran rancho comunitario del MIDA donde se reunía la asociación cultural y donde se grabó el disco Darién Bunde y Bullerengue que salio en 2006 en CD.

Para acondicionar acústicamente el espacio, llevamos aprox. 50 pies cuadrados de alfombra roja genérica, usada como tratamiento y como gesto visual. Miguel trabajó con su Hasselblad de formato medio (120) y con un sistema Hasselblad H1 digital de la época—plataforma híbrida preparada para respaldos digitales—pero el corazón del registro fue el negativo. Viajamos con abundante película, asistentes y luces; parte del equipo se trasladó por tierra, mientras el material más delicado viajó por aire en avanzada con el asistente de producción. La combinación de película, locación y logística artesanal dio lugar a una serie de retratos que acompañan y contextualizan el archivo sonoro .