61 minute read

UN CIERTO TRAZADO:

Jesús Bermejo Goday*

Juan Borchers

* Este articulo se publicó en primera edición en el blog de María Luisa López Sardá llamado Acordes Arquitectónicos –https://acordesarquitectonicos. com/– a quien agradecemos cordialmente su autorización para esta publicación.

Un día del mes de febrero del año 2009, subía más o menos trabajosamente las rampas de acceso a la Ciudadela, con el objeto de acercarme a la mezquita de Muhammad Ali, situada hacia el naciente, no lejos del cementerio habitado por seres vivientes, en El Cairo, cuando me llamó la atención el diseño de la barandilla que a mi derecha me servía de apoyo en el esfuerzo de la subida.

Cuatro triángulos rectángulos encerrados en un cuadrado, que a su vez rodeaban otro cuadrado más pequeño, situado más o menos al centro del cuadrado exterior. Este cuadrado exterior aparecía en la realidad un tanto recortado, aparentemente para poder encajarlo mediante soldadura en un tercer cuadrado adaptado al conjunto de la barandilla. Si completamos el trazado geométrico, podremos comprobar que el lado del pequeño cuadrado central es la unidad de medida que regula el conjunto. En efecto tres veces esa unidad correspondería al cateto menor de los cuatro triángulos iguales, cuatro al cateto mayor y en consecuencia cinco serían sus hipotenusas, las cuales vendrían a formar el perímetro del cuadrado envolvente. Estábamos en Egipto y frente al tantas veces recurrido triángulo sagrado 3-4-5, que como portador del ángulo recto, debió ser usado para reconstituir los trazados de los terrenos agrícolas destruidos en cada inundación del Nilo, así como para trazar templos y pirámides, y que todavía carpinteros, albañiles, aparejadores y maestros de obra de todo tipo y en todas partes del mundo utilizan en los trazados con que inician sus construcciones .

Por más que busco hoy entre las fotografías y videos, que ilustran el google maps no encuentro rastros de esa barandilla, aparentemente sustituida por otras más simplificadas. Agradecería a cualquier lector que haya visitado el lugar más recientemente, pueda comunicarme si esta presunción es válida. Esta aparición de los números 3 y 4 es algo que estaba también presente en las dimensiones básicas de la vara castellana, la llamada tercia (el pie) y la cuarta (el palmo). Lo que para la vara castellana de 83,8 cm 2 aproximada en 84 cm, nos da las medidas antropométricas de 28 cm para el pie y de 21 cm para la cuarta. Dando así origen a una unidad de 7 cm (la mitad de otra unidad histórica, el medio pie o jeme, también definido por el diccionario de la RAE como distancia que hay desde la extremidad del dedo pulgar a la del índice, separando el uno del otro todo lo posible). Ahora bien, si formamos un triángulo rectángulo, cuyos catetos están formados por este pie y esta cuarta obtenemos como hipotenusa 35 cm, una nueva unidad, que también es un pie, el pie vicentino, usado por Palladio y definido gráficamente por su mitad en la página 4 del segundo de sus Cuatro Libros de Arquitectura3

Una de las razones sostenidas por Juan Borchers4 (a quien debo además de mi propia formación como arquitecto, el conocimiento del trazado geoméEl adoptar la vara de Castilla como 84 cm la relacionaría (muy aproximadamente) con la cana de Nápoles = (2.1062 m). 15 jemes (siete pies y medio) = una cana; 15 x 14 cm = 210 cm.

1 Primera terna pitagórica, es decir primer triángulo rectángulo con números enteros en sus lados, lo que facilita el trabajo con unidades de medida, incluso objetos o cosas.

2 Manuel Carrera Stampa. El Sistema de Pesos y Medidas Colonial Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. Nº 1. Tomo XXVI. México. 1967. Otras estimaciones de la vara de Castilla, en este caso según Merino de Cáceres: La vara de Burgos tiene 0.8359 de metro lineal, considerada como Vara de Castilla.… La Vara de Canarias 0.842,…. la de Madrid 0.843 trico expuesto así como las anteriores observaciones sobre el uso de las medidas castellanas) para la utilización de lo que él definió como la serie de 7, desarrollada a partir de la unidad de magnitud 7 cm, era justamente esa propiedad antropométrica que ofrecen los múltiplos de esa cifra, más aptos para recibir nombres substantivos o adjetivos con capacidad de definir cualidades que el uso, habitual hoy, de los 10 cm como unidad básica5 Un ejemplo del comportamiento de esta serie en sus primeros términos, donde se puede apreciar su carácter cualitativo, aparece en un posible listado de dimensiones verticales de escalones y asientos. Así 7 cm, como altura mínima de un escalón (borde de acera, o peldaño en escalera rampada); 14 cm, contrahuella de la escalera 14/35, palaciega y monumental6 21 cm, contrahuella de la más empinada de las escaleras habituales 21/21; 28 cm, la altura del peldaño en la escalera de mano y también el asiento del conductor de automóvil; 35 cm, altura del asiento de un sillón de descanso; 42 cm, la silla de trabajo; 49 cm, la silla de comedor. Cada una de esas medidas, acompañada de su correspondiente campana de Gauss de tolerancia, vale para definir cualitativamente una determinada situación7 El proyecto de ellos fue la reforma de un consultorio dental, donde trabajaba una pareja de dentistas9 Algo muy sencillo, color, iluminación adecuada, absorción acústica (teniendo en cuenta la frecuencia del sonido de los instrumentos utilizados), fueron los objetivos que se pretendían conseguir. Al parecer quedaron tan satisfechos del resultado que decidieron encargarnos el proyecto de lo que debía ser su residencia.

3 Andrea Palladio, Quattro Libri dell’Architettura, n Venetia, apresso Dominico de’Franceschi, 1570. Il Secondo Libro pág. 4. Fac/simile a cura di Ulrico Hoepli Editore, Milan,1976. Según Merino de Cáceres el pie de Nápoles cana) es de 0.3510 m, y el pie de Roma de 0.3477 m. La cana en ambos casos es igual a 6 pies.

4 Juan Borchers (1910-1975) tiene como obra publicada: Institución Arquitectónica (Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1968), La medición como substrato del fenómeno arquitectural, con cantidades crear cualidades, y Lectura de una obra plástica, el orden de las ideas en Hogar y Arquitectura (Madrid, 1970), Meta-arquitectura (Mathesis, Santiago de Chile,1975), Libretas de Viaje I, II, III, IV (Departamento de Proyectos, ETSAM, Madrid), Haithabu (Departamento de Proyectos, ETSAM, Madrid 1998), Hiperpolis (Metales Pesados, Santiago de Chile, 2011), D7 (edicionesvaticanochico / Ocho Libros editores, Santiago de Chile 2012), Lo Plástico, Plástica, Cosa General (Universidad Central, Santiago de Chile, 2014), Opera Chillana Digesta Fisuras, Madrid, 2017). Numerosa obra inédita en Fondo Documental Juan Borchers, Archivo de Originales Sergio Larraín García Moreno, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

4 Juan Borchers. La destrucción del cuerpo geométrico en 1, 2, 3 dimensiones. En Hogar y Arquitectura marzo-abril 1970.

Este número, la factorial de siete, 7!, históricamente considerado como número mágico o sagrado, usado reiteradamente por Platón para definir las características y la ordenación de su ciudad ideal11 y hasta citado por UmContiene 59 divisores diferentes incluyendo todos los números naturales de 1 a 12 con excepción del 11, siendo casi divisible por 11 (5038 es múltiplo de 11) (Juan Borchers, Meta-arquitectura Págs. 82 y 83).

5 Para este tema, expuesto por mí aquí a la ligera, ver Juan Borchers, Metaarquitectura particularmente el capítulo 7, Protonúmero arquitectónico págs. 78 y siguientes.

6 Las dimensiones de la contrahuella y de la huella, tomada en su eje, de la palladiana scala ovata en el Convento de Santa Maria della Carità (hoy Galleria del’Academia) son muy aproximadamente de 14 y 35 cm respectivamente. Para Goethe la más hermosa escalera de caracol del mundo, con su árbol abierto y ancho, y los peldaños de piedra adosados a la pared y dispuestos de modo que se sostienen entre sí. Uno no se cansa nunca de subirla y bajarla; el hecho de que

En una de las ausencias de Borchers en Europa, colaboraba con Isidro Suárez (8) en la ejecución de algunos pequeños proyectos puntuales. Uno el propio Palladio estuviese orgulloso de ella demuestra hasta qué punto está lograda (Johann W. Goethe Viaje a Italia Zeta, Barcelona 2009, págs. 80 y 81.)

7 Jesús Bermejo Goday, Dos veces fui a Granada Revista AXA, Universidad Alfonso X el Sabio. 2017.

8 Isidro Suárez (1918-1986). Amigo y colaborador de Juan Borchers. Director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (1969-1973). Organización, Filosofía, Lógica (7 volúmenes), Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica, Santiago de Chile, 1976, 1977 y 1978.

Puesto a describir el desarrollo y los instrumentos empleados en ese proyecto, debo añadir a la serie de 7 que Borchers nos había dejado, otra herramienta numérica más, necesaria para el dimensionamiento de elementos relativamente grandes, con posibilidad de ser sujetos a subdivisiones. Ella satisfacía la necesidad –si se quiere mantener esa propiedad cualitativa de los números, junto a la conveniencia de reducir y facilitar la memorización de las cifras que regulan un proyecto– de que estas subdivisiones efectuadas por lo general en números enteros, produzcan a su vez magnitudes expresables también en números enteros. Esto lo resolvía otro aporte teórico-práctico de Juan Borchers que consistía en la utilización del número 5040 o de alguno de sus divisores en la acotación de nuestros proyectos 10

9 Oscar Meneses. Dentista, propietario de la casa que se cita en este texto.

10 Es un número que la matemática griega antigua denomina… excesivo.

11 Varias veces aparece citado el número 5040 en lo que se podría considerar como el primer tratado de urbanismo redactado en el mundo: el diálogo póstumo de Platón, Las leyes Al final de su libro III (de los doce que contiene) declara como objeto de su redacción la construcción de una ciudad ideal, como si la fundáramos desde su origen [construisons une cité idéale comme si nous la fondions dès l’origine, 702e]. Platon, Les Lois III-VI III, 702e. Oeuvres Complètes. Tome XI, 2e partie. Collection des Universités de France. Les Belles Lettres. Paris 1994.La primera referencia al 5040 aparece en el libro V, donde después de tratar sobre la repartición de la tierra, y de elegir correctamente el número suficiente de ciudadanos, considera como número conveniente el de cinco mil cuarenta propietarios; así la tierra y las habitaciones serán divididas en tantas parcelas, de manera que cada hombre y su lote queden emparejados [o.cit. V, 737]. Para en seguida justificar así la utilización de ese número: Que le chiffre total soit d’abord divisé en deux, puis en trois; aussi bien, il se laisse diviser par quatre, par cinq, et ainsi jusqu’à dix sans discontinuité. En fait de nombres, tout homme qui légifère doit s’être dit quel chiffre et de quelle sorte peut être le plus utile â toutes les cités. Choisissons donc celui qui possède en lui-même le plus grand nombre de diviseurs et les plus rapprochés. La série complète du nombre supporte à tous fins toutes les divisions; mais le chiffre de cinq mille quarante, soit en vue de la guerre, soit pour toutes les ocuppations de la paix, tous les contrats et toutes les relations, en matière d’impôts et de distributions, n’admet pas plus de cinquante-neuf diviseurs, qui se suivent de un à dix. [op.cit. V 738 a].

En el siguiente libro, aplica algunos de los divisores de 5040 para proponer como deberá estar constituido el consejo del ejército (12 x 30 = 360; 90 x 4 = 360; 360 x 14 = 5040): Le conseil comprendra trente douzaines de membres, –trois cent soixante est un nombre qui se prête bien aux subdivisions;– on en formera quatre sections de quatre-vingt-dix membres chacune, et dans chacune des clases censitaires on élira quatre-vingt-dix boulouttes [op. cit. VI 756 b c].

Para, más adelante, volver a hablar de otras propiedades y ventajas que ofrece el número 5040, al borde de alcanzar un carácter de sagrado: (21x 20 = 420; 420 x 12 = 5040): Il faut d’abord considérer à nouveau le chiffre de 5040, toutes les divisions commodes que comportaient et comportent le nombre total et celui des tribus, qui est, dissons-nous, le douzième de l’entier, et qui nultiplie três exactement 21 par 20. Le nombre entier est divisible par 12, par 12 aussi celui de la tribu; il faut se dire que chaque part est sacrée, un don de Dieu, correspondant aux mois et à la révolution de l’univers…. nous prétendons avoir très justement choisi le nombre 5040, qui contient tous les diviseurs de 1 à 12, sauf 11,… [op.cit.

VI, 771 a b c ].

Transcribo, para mayor claridad, las interpretaciones a estas referencias que dan los autores de las introducciones a este texto: Le partage des terres. Pour partager les terres et les habitations en lots aussi égaux que posible, il faut d’abord déterminer le nombre des habitants. Or ce nombre doit ètre juste assez grand pour que notre cité puisse se nourrir et se défendre elle-mème et secourir ses voisines; il será donc fonction à la fois des forces de celles-ci et des possibilités de notre territoire. Prenons, en attendant, comme chiffre idéal, celui de 5040 citoyens, car ce nombre de 5.040 se prète admirablement aux partages, vu qu’il a cinquante-neuf diviseurs, dont les dix premiers se suivent de un à dix. (pag. XLV)

[Auguste Diès, Introduction Platon. Les Lois I-II Oeuvres Complètes. Tome XI, 1er. partie. Collection des Universités de France. Les Belles Lettres. Paris 1992].

Les Lois étendent mème le príncipe de l’inscription à la proprieté mobilière: les nomophylaques ont la garde des registres oú chaque des 5040, a fait inscrire berto Eco al aludir al número de los nombres de Dios12, ofrece la posibilidad de ser descompuesto en la mayor cantidad de números enteros. Un número divisible, por hasta 59 números, entre ellos todos los números enteros del 1 le montant de sa fortune et qui, dans la suite, paraissent tenus par noms de personnes (pag. CLXX). [Louis Gernet, deuxieme partie. Les Lois et le Droit Positif O. cit. 1992.]

12 Y hablando del número de los nombres de Dios, Umberto Eco en su obra El Péndulo de Foucault nos remite al texto sagrado del Sefer Jesirah, sección 16 del capítulo cuatro, donde se explica como con siete piedras se pueden construir cinco mil cuarenta Casas, de la misma forma que con siete letras se pueden construir igual número de palabras. Santi Serafini. E che cosa te ne fai con veintiquattro nomi di Dio? Credi che nostri saggi non avessero già fatto il calcolo? Ma legge il Sefer Jesirah, sedicesima sezione del capitolo quattro. E non avevano calcolatori. ‘Due Pietre costruiscono due Case. Tre Pietre costruiscono sei Case. Quattro Pietre costruiscono veintiquattro Case. Cinque Pietre costruiscono centoventi Case. Sei Pietre costruiscono settecentoventi Case. Sette Pietre costruiscono cinquemila e quaranta Case. Da qui in avanti vai e pensa a quello che la bocca non può dire e l’orechio non può udire.

Umberto Eco, Il pendolo di Foucault Bompiani, Milano 1988, capítulo 2 Hokmah, pág. 35 al 10, siendo su estructura:

7! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 7 x 8 x 9 x 10

Una propiedad que, además de otras muchas, refuerza el carácter mítico, además de útil, que presenta ese número.

Esta propiedad del número natural 5040, cumple un papel fundamental en cualquier construcción o trazado modular, sea por haber sido considerado intencionalmente o bien aparecer como simple resultado de una actuación modular. Puede decirse que, tomando como ejemplo el modelo de un templo egipcio, donde entre dos paralelas se produce una serie de distribuciones variadas basadas en divisiones enteras, si para ello se utiliza un sistema modular de construcción (en ese caso el codo, para por ejemplo, regular el tamaño de las piedras), siempre, se quiera o no, el número 5040 o algunos de sus divisores estará presente.

La figura 3, reproduce la Rueda de la creación del Sefer Jeziráh (el libro de la creación hebreo), que aparece dividida en 3, 7, y 12 arcos de círculo iguales, lo que significa su división en 252 (=3x7x12) unidades iguales. Un importante subdivisor de 5040 (=252 x 20), a su vez altamente divisible.

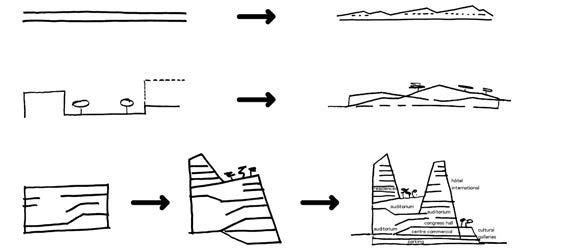

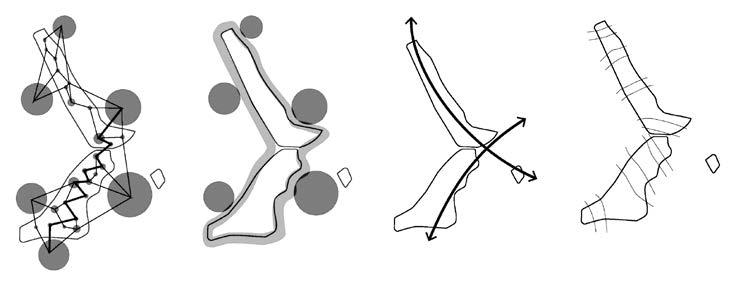

Estos dos principios o herramientas (la serial de 7 y las propiedades del 5040), debían integrarse en el desarrollo de un proyecto junto a un método de trabajo aconsejado por nuestro maestro, que podría resumirse en una secuencia de tres etapas sucesivas:

1. Acumulación de ideas de todo orden (muchas, dispares, incluso contradictorias),

2. Definición de un cuerpo geométrico riguroso, que recoja tanto la dimensión (geometría métrica) como las interrelaciones entre los componentes programáticos del proyecto (topología) y

3. Destrucción de este cuerpo geométrico a fin de conseguir el cuerpo plástico definitivo.

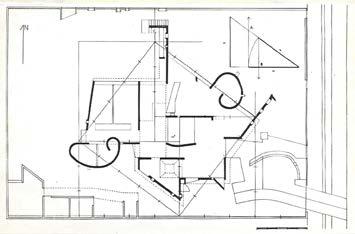

Para explicar el significado de esta destrucción parece suficientemente expresivo el dibujo de Juan Borchers que reproducimos13 ella se produjeron largas conversaciones con el cliente y su mujer, se tomaron en cuenta hasta sus aficiones (interés por la vegetación y por ciertas plantas ornamentales). Se realizaron análisis de costos y de las condiciones de posibles préstamos hipotecarios, de donde surgió la necesidad de no pasar de 140 m2 construidos (a los que se podía añadir una pequeña superficie construida con lo que las normas llamaban material ligero). De partida se eligió una edificación en una sola planta, tanto para evitar los peligros escalera-niños como para facilitar la integración con los espacios exteriores. Por otro lado, parecía necesario superar la voluntad del cliente, previendo los cambios que la propia evolución familiar exigiría a lo largo de los años. A su vez tratamos de excitar nuestra imaginación, suponiendo otros usos que trascendieran lo doméstico, como podía ser la adaptación de la construcción para que pudiera ser usada como un pequeño museo de esculturas.

Así con estas dos herramientas, más ese método de trabajo, nos sentimos dispuestos para acometer el proyecto recién encargado.

5. Croquis de Isidro Suárez 6. Mies, casa de campo de ladrillo, no construida para Neubabelsberg, 1921

En cuanto a la materialidad del proyecto se procedió entre otras muchas cosas al examen de ciertos materiales, algunos de ellos de carácter novedoso, como fue la aparición de un nuevo ladrillo (el llamado princesa) que unía a sus propiedades resistentes una cierta capacidad de aislación térmica, en tanto que obligaba a tener en cuenta sus nuevas dimensiones modulares. Coincidía todo esto con el desarrollo de otro proyecto, la Cooperativa eléctrica de Chillán, cuando el ingeniero que nos asesoraba entonces, nos transmitía su desconfianza respecto al comportamiento del ladrillo (aun reforzado con pilares y cadenas de hormigón) frente a la amenaza de los frecuentes sismos14.

Insisto de nuevo en la necesidad de profundizar, e incluso lentificar, esta etapa, teniendo en cuenta que, muchas veces, la insistencia en una idea monotemática, aparentemente brillante, provoca fracasos. Y, por si leyera este artículo algún alumno de arquitectura, me parece necesaria otra recomendación: no eliminar, por principio, ideas aparentemente contradictorias. Muchas veces la arquitectura surge justamente cuando se logra compatibilizar una contradicción.

Segunda Etapa: Cuerpo geométrico

Primera etapa: Ideas

Esta etapa fue la que exigió un desarrollo más largo en el tiempo. Durante

Estas cosas ayudaban a diferenciar material y estructuralmente lo constante y permanente de aquello sujeto a posibles variaciones.

También era importante, asegurar la flexibilidad y la interconexión entre sectores, más allá de lo que pueda aparecer como habitual o necesario, tratando de no cercenar en principio cualquier posibilidad de interconexión.

Simultáneamente producíamos cantidad de dibujos, esquemas y distribuciones varias. Algunos de ellos corresponden a los croquis de Isidro Suárez que se reproducen. Por otra parte, me interesaba, entre otras referencias, la no construida casa de campo de ladrillo15 de Mies Van der Rohe, como una forma de abarcar y definir la totalidad de la superficie de la parcela.

Correspondía definir ahora las áreas componentes del programa así como dimensionarlas y establecer sus interconexiones. Existía una limitación presupuestaria fijada en 140 m2 de superficie total y de acuerdo a ello se determinaron en principio cuatro superficies (área común, padres, hijos, servicios) aproximadamente iguales (35 m2 cada una) con usos diferenciados e intercomunicados.

13 Dibujo publicado en Juan Borchers. Lo Plástico, Plástica, Cosa General Universidad Central. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Santiago de Chile. 2014.

Teníamos en cuenta que muchas veces, siguiendo un funcionalismo mal entendido, se cercenan posibilidades construyendo organismos que nacen mancos o amputados.

14 Sergio Volosky, ingeniero civil, calculista de la Cooperativa eléctrica de Chillán (arquitectos, Juan Borchers, Isidro Suárez y Jesús Bermejo), hoy declarado en Chile Monumento Nacional.

15 Mies van der Rohe, Casa de campo de ladrillo para Neubabelsberg.

El esquema geométrico, descrito al comienzo de este artículo, pareció adecuado al sugerir su posible extensión en la ordenación del total de la parcela, de una forma insinuada en el proyecto modélico de Mies van der Rohe. Yo conocí la existencia de este trazado durante mi trabajo en el taller de

Juan Borchers. Allí, quien fuera mi maestro había ensayado dibujos de posibles plantas trazadas a partir de dicho esquema geométrico.

Para la acotación dimensional de este cuerpo geométrico, se tomó como unidad lineal la dimensión de 252 cm (la mitad de 504). Un número altamente divisible, emparentado con el 5040 y contenido en la Rueda de la creación, antes citada, que aunque elimina la posibilidad de la división por 5 parece haber bastado para la creación del universo. Esta misma dimensión fue utilizada como módulo para el trazado del replanteo del edificio de la Cooperativa ejecutado simultáneamente.

Una cantidad que dentro de la serie de los múltiplos de 7, abarca precisamente 9 pies castellanos de 28 cm, y que, por otra parte, coincide, casi exactamente, con el ancho máximo admitido para el transporte por carretera. 2.50 m era el módulo preferido por Neufert como medida normalizada16 Tomado como diámetro de un círculo señala la dimensión de un espacio habitable mínimo (sea una tienda o un igloo). Como lado de un cuadrado corresponde también a un mínimo habitacional 2.522 = 6.30 m2 (la legislación española de vivienda social, considera los 6 m como la superficie mínima de un dormitorio). También hoy se podría añadir que se trata de una dimensión no demasiado alejada del ancho o alto de un contenedor standard17 Todo esto nos aseguraba que ese módulo de 2.52 m en cuadrado, era especialmente adecuado para el desarrollo de un tema de orden doméstico.

Así el cuadrado de base que debe contener la planta, de 5 módulos de lado de acuerdo al trazado elegido, resultó de 252 x 5 = 12.60 m, al que se sustrajo el cuadrado central de un módulo de lado (destinado a la interconexión –o al contacto con el exterior– entre los cuatros sectores, y que fue utilizado por el cliente como patio vegetal, una de sus aficiones). Los cuatro triángulos que completaban el trazado se destinaron a cada uno de los 4 sectores individualizados en el programa. El resultado final fue:12,60 – 2,52 = 152,34 m2 Es decir, un exceso de unos 12 m2 sobre los 140 m2 condición impuesta por el crédito hipotecario, que deberá ser absorbido en el desarrollo de la tercera etapa del proyecto.

Es de notar que este trazado geométrico tiene la notable propiedad de permitir el desarrollo de elementos modulares cuadrados o rectangulares en 4 direcciones: dos a partir de los catetos y otras dos a partir de sus hipotenusas. Es extraño como este trazado es a veces, no sé si con connotaciones polí- ticas, denominado como trazado en svástica, cuando simplemente es la aplicación de las propiedades de cualquier triángulo pitagórico que duplica las posibilidades de extender tramas modulares. Por otra parte, cada triángulo correspondía aproximadamente en superficie e interrelaciones en planta a cada una de las cuatro grandes áreas de uso consideradas de unos 35 m cada una: padres, hijos, servicios, área común. en hormigón armado presentaba una resistencia prácticamente infinita, faltaba cómo transmitir ese esfuerzo horizontal a los elementos verticales de soporte. Esto se podía realizar mediante muros pantalla rectos dispuestos en direcciones encontradas o bien mediante pantallas curvas, cilíndricas, resistentes a cualquier dirección de ese esfuerzo.

Tercera Etapa: Destrucción del Cuerpo Geométrico ancho 2352 mm; alto 2393 mm; largo 5898 mm.

De ahí se procedió a la destrucción del cuerpo geométrico, tratando de adaptarlo a los usos requeridos, mediante adiciones o sustracciones compensadas, de manera de mantener la equivalencia de superficies, sin olvidar atender a disminuir el exceso de 12 m2 La corrección de este exceso tenía a su favor lo aparentemente complejo del trazado final, que seguramente provocaría algunas dificultades al burócrata de turno a quien tocara la aprobación del crédito.

La introducción de elementos curvos, fue fundamental en esta tarea de destruir la rigidez del cuerpo geométrico inicial, además de desempeñar un papel estructural.

Hay que tener presente que en aquella época (primeros años 60) acababa de ocurrir la tragedia de la presa de Fréjus (1959), causada no por haber fallado la resistencia al esfuerzo horizontal (en este caso la presión del agua) de la pantalla en arco (diseñada por el ingeniero André Coyne), sino por el colapso de la cimentación, en este caso vertical, de uno de sus estribos18 Fue, pues, con esos criterios que se desarrolló el proyecto, adjudicando los servicios higiénicos a elementos de forma curva en hormigón armado, que, casi en forma de torres, cumplían con los requisitos de iluminación, privacidad y ventilación adecuados.

16 Neufert, Ernst. Industrialización de la construcciones; Manual de la construcción racional con medidas normalizadas Gustavo Gili 1968.

17 Las dimensiones

En efecto, respecto a los esfuerzos horizontales (sismo) la losa de cubierta dirigida por un ingeniero, quien tradujo todos los puntos de nuestro plano a un complicado sistema de coordenadas cartesianas donde las cotas estaban expresadas en milímetros.

18 André Coyne (1891-1960), ingeniero francés, autor de numerosas represas en arco. Una de ellas la de Malpasset, colapsó, al parecer por fallo en la cimentación de uno de sus costados, en diciembre de 1959, provocando la destrucción de parte de la población de Fréjus en la Provenza francesa.

Los restantes cerramientos quedaron así liberados de recibir la transmisión del esfuerzo horizontal de la cubierta. Se dispusieron en dos tipos de superficies sensiblemente equivalentes: alzados en ladrillo armado con múltiples perforaciones de cristal sobre marcos prefabricados de hormigón, en contraste con alzados enteramente acristalados dotados de puertas corredizas. Estas segunda y tercera etapa, que me tocaron desarrollar, fueron completadas en un plazo muy breve. Apenas en un fin de semana alcancé a elaborar un anteproyecto que en planta apenas difería de la del proyecto definitivo que muestro. El dibujo estaba realizado con pluma estilográfica con tinta negra, los muros rellenos en lápiz rojo, todo sobre un papel endeble y transparente que en Chile se conocía como papel mantequilla. Enseguida junto a Isidro Suárez, partimos a llevar la propuesta a nuestro cliente dentista, lo que ocurrió sin demasiados comentarios. Pasaron días, incluso semanas, sin noticias suyas. Empezamos a temer que podíamos quedarnos sin cliente y, de paso, sin su atención médico dental. Hasta que un día, perdida toda esperanza, una llamada telefónica, nos hizo acudir al consultorio de nuestro cliente. Allí sobre una mesa, en torno a la cual nos sentamos, aparecía un extraño objeto de color rosado, ejecutado en ese material con los que los dentistas ejecutan sus prótesis. Bajo ese aspecto, un tanto repugnante, se podía apreciar un cierto parecido con nuestro anteproyecto.

El doctor se expuso con claridad, reconoció no haber entendido nada en el primer examen de nuestro ejercicio, pero –nos dijo– confiaba en nosotros y en consecuencia en el producto que le habíamos entregado. Decidió entonces aplicar al dibujo recibido una de sus técnicas profesionales y convertirlo así en un objeto tridimensional, y allí sobre la mesa estaba la maqueta resultado de su esfuerzo.

A partir de ese momento se transformó en el cliente más convencido y entusiasta, paciente y dedicado, que jamás haya existido. De alguna forma, había empezado a sentirse como coautor del proyecto.

A todo esto, Juan Borchers regresó de Europa, tras un corto período de indecisión (encontraba en el proyecto un cierto aire wrightiano que no le convencía), y en seguida comenzó a intervenir en algunas correcciones puntuales que mejoraron el proyecto.

La Construcción

En un principio pretendimos construir la obra con nuestros propios medios, un conato de empresa constructora con la que habíamos realizado algunas reformas, integrada por un pintor, un carpintero y un fontanero (o gasfiter como se dice en Chile). No contábamos con ningún elemento óptico para el replanteo, pero el mismo trazado del cuerpo geométrico del proyecto parecía óptimo para el empleo del propio triángulo 3, 4, 5, utilizando como único elemento la cinta métrica.

Pero, finalmente no fue así. La empresa que se hizo cargo de la obra estaba

La primera fue la definición de la altura de suelo a techo. Esta la habíamos fijado inicialmente en 2.80 m, es decir el doble de la altura (1.40 m) en la que fijábamos metódica y teoréticamente la altura del horizonte: es decir tratábamos de igualar la cantidad de suelo con la de cielo. La corrección consistía en incrementar la medida superior en 14 cms, para alcanzar los 2.94 m. Lo acertado de esta medida se puede apreciar en la foto de la imagen 10.

Un percance en obra, el derrumbamiento de uno de los muros de ladrillo perforado en ese caso por un exceso de casetones portadores de vidrio, provocó su sustitución por un muro de hormigón armado también dotado de perforaciones, pero con un mayor grado de intenciones y atrevimiento.

Al llegar a la cubierta, originalmente (quizá por pereza) pensada como un plano, Borchers intervino en una forma decisiva en una de las áreas de uso común, levantándola a dos aguas y permitiendo la presencia de lucernarios. Los cilindros que acogían los cuartos de aseo aumentaron su altura. La cocina se asomó sobre la cubierta en forma de campana y el automóvil tuvo un lugar definido donde estacionar. Una mesa de especial diseño pasó a formar parte del mobiliario de la casa junto a otros muebles que crearon sectores utilizables. La obra ya terminada, y sus habitantes viviendo en ella, fue recogida por el arquitecto Carlos Flores, entonces director de la revista española Hogar y Arquitectura y publicada, junto con el edificio de la Cooperativa eléctrica de Chillan en su número 87, marzo-abril 197019 Pero la casa siguió su camino, la terminación de uno de los muros que sectorizan la parcela se completó y en ella se realizó en hormigón armado, y en forma sorpresiva, aprovechando la ausencia por horas del propietario, el bajorrelieve de un caballo, obsequio de los arquitectos (en este caso del mismo Borchers) a su fiel cliente. Fue situado de tal manera que sólo se puede apreciar visual y táctilmente desde una posición muy cercana.

19 Hogar y Arquitectura 87, Madrid. marzo-abril 1970. Reprint de lo relativo a la obra de Juan Borchers, en Exposición “El Taller de Juan Borchers” DPA, ETSAM. Madrid 2002.

Todavía algún año después se construyó una nueva habitación (que no alcanzo a reproducir aquí) ejecutada íntegramente en hormigón armado, y que es con seguridad la parte más notable de la obra por la cantidad de intenciones arquitectónicas que Borchers supo acumular en un muy reducido espacio.

Disgresiones

En cuanto a modulación y criterios de los círculos interiores estaban modulados por unidades de 0.30 cm. Una medida muy cercana al pie inglés de unos 30,5 cm. Así la medida básica del trazado correspondía a 9 de estas unidades (9 x 0.30 = 2.70 m), de la misma manera que en nuestro trazado habíamos utilizado los 2.52 m, nueve veces un pie castellano de 28 cm. La diferencia estribaba, en que nosotros podíamos movernos sobre el plano, prolongando nuestros módulos en cuatro direcciones diferentes, en tanto que, el caso de van Eyck estaba limitado a extenderse en sólo dos direcciones.

Debía estar finalizada la construcción y probablemente habitada por la familia de nuestro cliente, cuando llegó a nuestras manos un ejemplar de la revista que dirigía Bruno Zevi20 (20) L’Architettura, Cronache e Storia, donde aparecía el entonces recientemente acabado (1966) pabellón, realizado por el arquitecto Aldo van Eyck en el parque Sonsbeek en Arhem con el objeto de albergar un conjunto de esculturas dentro del entorno de una exposición internacional.

Me sorprendió el proyecto de van Eyck al reconocer –desde mi punto de vista– una coincidencia en intenciones: en primer lugar el empleo de la recta y la curva como una asociación de ideas contrarias unificadas; luego el haber procedido, en un proceso similar, a la creación de un cuerpo geómetrico compuesto por un conjunto de 5x7 cuadrados iguales, realmente 5x6 más dos medios cuadrados; destruido a su vez mediante la introducción de formas curvas, incluso con el mismo criterio de conservación de superficies (me refiero al semicírculo restado en uno de sus perímetros y compensado con la adición de una superficie equivalente en el lado opuesto). También la modulación muy similar en sus dimensiones, los 2,50 m libres que parecían figurar como lado del cuadrado base de su trazado.

Muchos años después me tocó visitar su reconstrucción en el museo Kröller-Müller de Otterlo, donde dejando de lado la pretenciosa e inadecuada cobertura que parece pretender rivalizar con el proyecto original, pude disfrutar del complejo juego de sensaciones táctiles y visuales que se producen al recorrerlo interiormente, donde el conjunto alcanza una dimensión infinitamente superior al de su contemplación externa.

En resumen, mientras en nuestro proyecto habíamos utilizado como referencia un pie de 28 cm, en el pabellón de Arhem, Van Eyck parece haber utilizado como unidad modular, algo que también podríamos llamar pie, pero en su caso de 30 cm, para formar en ambos casos una retícula de cuadrados que tenían 9 unidades por lado. Muchos años más tarde y gracias a una tesis de la que fui jurado suplente21 vine a saber cómo el mismo Van Eyck en su proyecto para el asilo de huérfanos en Amsterdam,pasó del uso de la unidad 30 cm a la unidad 28 cm, al parecer por realizar una economía en superficie y por ende en presupuesto. En efecto según se lee en esa tesis La trama geométrica sobre la que se inscribe la planta es una retícula formada por un módulo básico de forma cuadrada originalmente de 3,6 x 3,6 metros y que posteriormente será reducido a 3,36 x 3,36 metros por motivos económicos Es decir pasó de una trama de 12 x 12 pies de 30 cm, a otra de 12 x 12 pies de 28 cm. Donde 12 (múltiplo de 3 y de 4), se enfrenta al 9 (solamente múltiplo de 3) del módulo del pabellón de esculturas.

20 Bruno Zevi, (1918-2000). A quien había traducido con mi profesor Cino

Calcaprina el Saper vedere L’Architettura Einaudi Roma 1948; Buenos Aires, Poseidón 1951.

Allí pude comprobar que la dimensión del trazado de base (luz entre muros más un espesor de muros) era del orden de 2.70 m, a la vez que los radios

21 Elena Farini de Orleans-Borbón. Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat buildings Tesis Doctoral UPM-ETSAM. 2013. La trama geométrica sobre la que se inscribe la planta es una retícula formada por un módulo básico de forma cuadrada, originalmente de 3,6 x 3,6 metros y que posteriormente será reducido a 3,36 x 3,36 metros por motivos económicos. En el centro de cada módulo se inscribe una cúpula prefabricada de hormigón de 3 metros de diámetro y una altura interior de 85 cm, la cual se encuentra rematada en algunos casos por una pequeña claraboya abovedada. En determinados puntos clave se combinan 9 de estos módulos formando un nuevo módulo cuadrado más extenso y generando por tanto una cúpula de mayor dimensión, 8 en total dentro del conjunto. Los módulos se apoyan sobre amplias columnas de 28 centímetros de diámetro que terminan en un arquitrabe de hormigón a una altura de 2,5 metros

Casualmente los 3.36 metros, número especialmente relacionado con aquellos números preferidos por mi maestro22: su mitad 168 (considerada por él como estatura humana media); su tercera parte 112 cm, lo que llamaría su segmento unidad; su cuarta parte, la vara de Castilla.

En cuanto al trazado geométrico

De este trazado existieron y existen numerosos ejemplos. Entre otros, parece oportuno destacar un par de ellos (uno anterior y otro casi contemporáneo al ejemplo expuesto), donde parece poder notarse la presencia del mismo trazado geométrico, como siempre sujeto a deformaciones y adaptaciones de distinto carácter.

El más antiguo de ambos sería la casa llamada Wingspread, en Racine (Wisconsin) proyectada por Frank Lloyd Wright para su cliente Johnson en 1938.

Se trata de una residencia de mucha mayor magnitud que nuestro ejemplo.

El cuadrado base de la casa Meneses, 12.60 x 12.60 m, equivale en superficie al pequeño cuadrado central (la superficie del Great Hall, sin contar el espacio dedicado a la música) de la residencia Johnson. Los 12.60 m de Meneses se multiplican por 5 en la planta de Racine, lo que hace que su unidad modular corresponda aproximadamente al total de la casa Meneses.

También es de tener en cuenta el sentido de giro del esquema de trazado, en este caso inverso al utilizado por nosotros.

La dirección norte-sur obtenida a partir de Google Maps, y que aparece un tanto falseada en el plano que reproducimos, corresponde muy aproximadamente a uno de los lados del cuadrado que ciñe la planta, es decir el formado por las hipotenusas de los triángulos 3:4:5, con unos 60 m de lado.

Justamente el lado que cierra la Main Terrace y cuya dirección define los límites del Play Room, el único elemento construido que sigue las direcciones de las hipotenusas. Es curioso ver como el límite de la Main Terrace se quiebra para adaptarse al ángulo de 30º del cartabón. [imagen 20] La principal ventaja que se podría apreciar en el triángulo 3:4:5, y solo utilizada en ese Play Room,es la de permitir una misma modulación en la hipotenusa que en los catetos, con la posibilidad de utilizar dos redes ortogonales sobrepuestas. En el caso de una construcción industrializada que estuviera concebida (como ahora suele ser habitual) en base a elementos standard según una modulación ortogonal, sería posible alcanzar trazados más complejos o más adaptables a diferentes situaciones o programas, manteniendo siempre la misma modulación, con la simple introducción de elementos puntuales predeterminados en los puntos de contacto entre las dos redes, creadas a partir de los catetos o de la hipotenusa.

Aun cuando parece estar presente en estos trazados el triángulo pitagórico, siempre aparece una necesidad de referirse a los ángulos de 30º y 60º, bien en correcciones como en la Main Terrace o en proyectos enteros aparentemente similares pero regidos por la presencia del cartabón, como es el caso de la Price Tower del mismo Wirght, construida ya en la década de los 50.

Saenz de Oiza, considerado por Juan Borchers en su dedicatoria en el libro Metaarquitectura como el mayor arquitecto español expresado desde las obras extraordinarias de Gaudí al parecer también hizo uso de este trazado, en este caso siguiendo el mismo sentido que el de Wright en Racine, durante el desarrollo del proyecto de sus Torres Blancas.

Sobre los numerosos dibujos que produjo durante la elaboración de ese proyecto podemos sobreponer este trazado, como puede verse en la imagen adjunta [Imagen 22], donde el ángulo de 30º, el del cartabón, domina en las líneas no ortogonales.

En una segunda visión, cerca de la planta definitiva, en el transcurso de avance del proyecto uno de los triángulos se desplaza para permitir que el cuadrado interior, donde figura el núcleo de circulaciones vertical, tome contacto con el exterior. [Imagen 23] Aquí ya el proceso de creación del cuerpo plástico utiliza solamente líneas ortogonales y curvas.

Justamente este proceso de construcción de la figura definitiva aparece reflejado en múltiples dibujos en una continua destrucción del cuerpo geométrico que va convirtiéndose en un juego plástico y estructural de pantallas donde las rectas se convierten en curvas en unidades uniformes, con contenido estructural y constructivo [Imagen 24], que hace explosión en el magnífico cuerpo plástico construido que se aprecia en la imágen que se reproduce. [Imagen 25].

Una cierta coincidencia temporal con los proyectos en que me tocó colaborar con Juan Borchers e Isidro Suarez, puede aparecer en la confianza en el uso de pantallas curvas para la absorción de los esfuerzos horizontales (en nuestro caso provocados por los sismos), como traté de explicarlo más arriba en relación con las ideas del ingeniero francés Coyne (24)

22 Juan Borchers, Meta-arquitectura Mathesis, Santiago de Chile 1975.

Especialmente en el capítulo Protonúmero arquitectónico.

* Manuel Gausa es Arquitecto y Doctor por ETSAB UPC Barcelona donde radica y desarrolló una amplia práctica teórica, didáctica y profesional destacando su gestión en la fundación del Grupo y Editorial Actar. Actualmente es Catedrático del Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica di Genova (UNIGE)

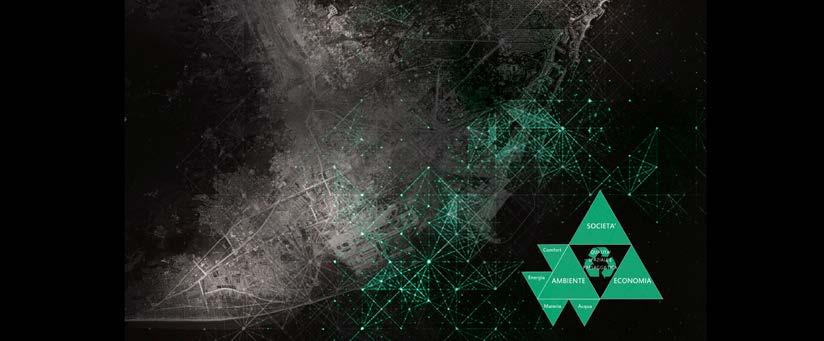

Las modelizaciones de territorios y ciudades pueden parecer notablemente abstractas... emparentadas únicamente con el universo (carto)gráfico y estratégico, tecnológico o digital, del procesamiento de datos múltiple y su posible instrumentalización compre(n) siva y expresiva. Y, sin embargo, encierran una fuerte componente sensible: la de una posible voluntad de organización comprometida con lo colectivo que alude a la capacidad de procesar proyectualmente el universo complejo de nuestros actuales escenarios multi-urbanos y de transformarlo, territorializarlo y proyectarlo sensible y cualitativamente en/hacia unos entornos dinámicos, más imaginativos y cualitativos, de vida y de relación.

Dicha vocación interactiva y relacional –la de una sociedad, de una ciudad y, en definitiva, de un nuevo tipo de urbanismo más interactivo– alude sencillamente a una vocación más abierta al intercambio (pro)positivo: llamada a crear relaciones positivas con el ambiente, con el contexto, con el medio, con la actividad (y entre actividades) con el uso y el usuario... es decir con el ciudadano.

En todo caso, si entendemos estas nuevas lógicas y sensibilidades, territoriales y medioambientales –asociadas a un nuevo pensamiento científico, tecnológico, cultural y, por tanto, arquitectónico y urbanístico, ligado a los retos de nuestro tiempo pero también a la creciente capacidad de multiplicar las interacciones entre realidades, condiciones e informaciones– debemos aceptar la evidencia de un nuevo tipo de lógica multi-urbana menos armónica y unívoca (o uniforme); más abierta, rica, heterogénea y decididamente más híbrida; más, variable, flexible y adaptable. La nueva generación de responsables políticos y urbanos se enfrenta hoy al desafío de encontrar soluciones no solo correctas sino también imaginativas para problemas complejos relacionados con la población, la energía, el medio ambiente, la alimentación, el agua, la seguridad, la vivienda, la salud o el transporte. Ante dichos desafíos (asociados a los complejos procesos de cambio –y competitividad– entre ciudades y territorios generados entre siglos los nuevos enfoques eco-urbanos e inter-urbanos intentan aunar eficiencia e

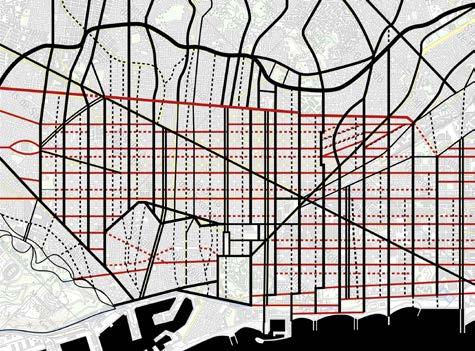

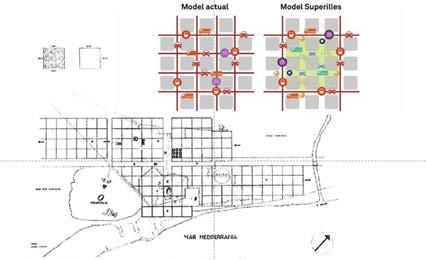

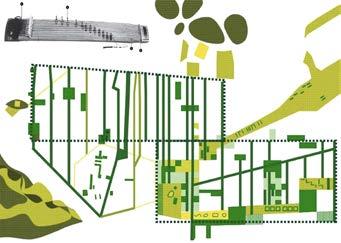

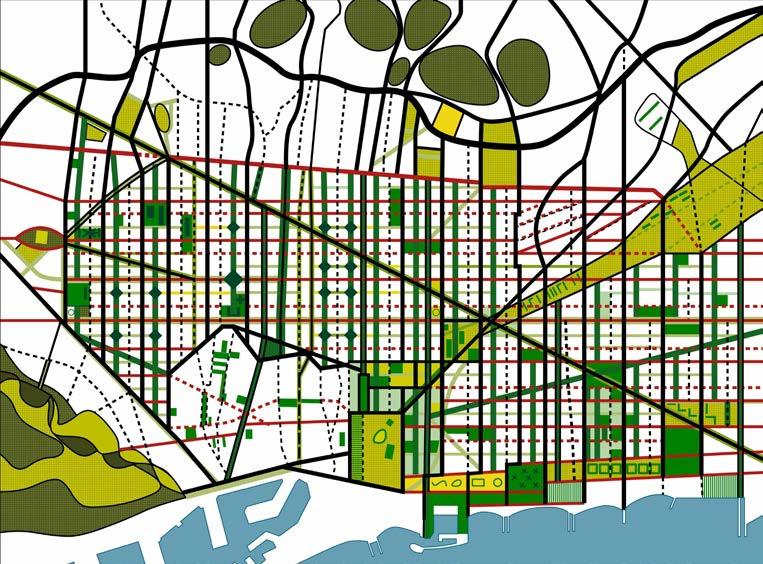

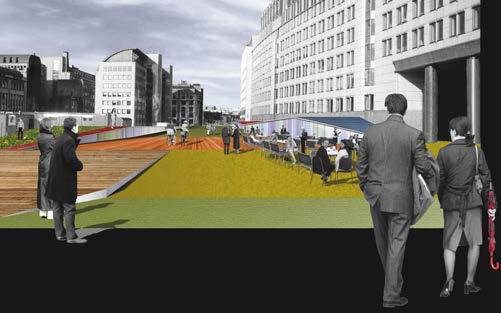

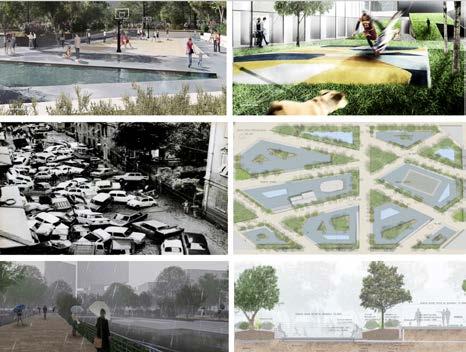

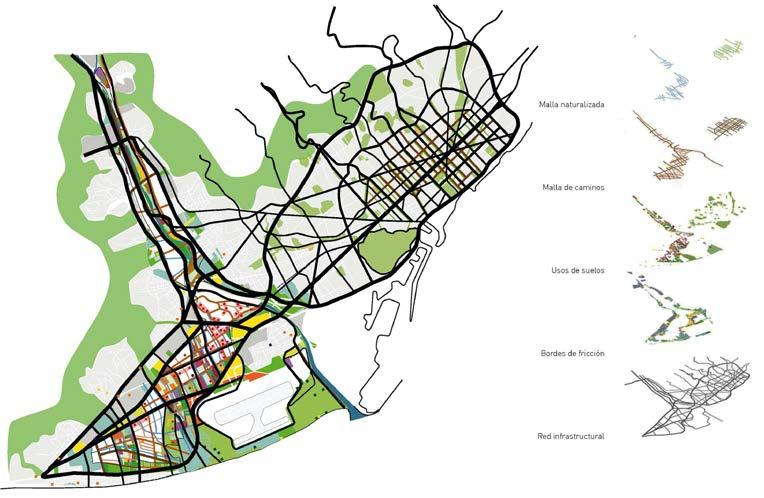

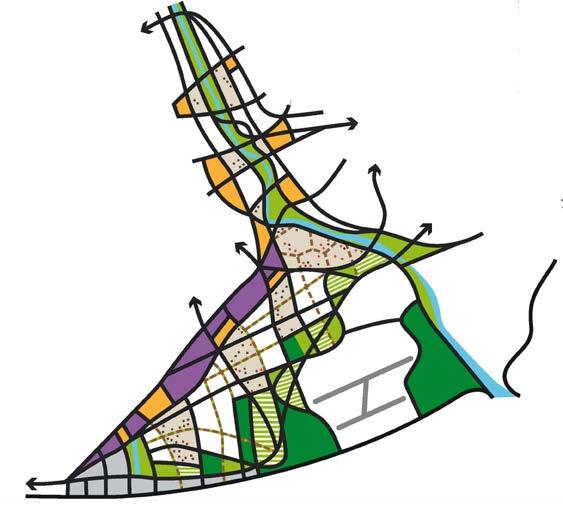

Imágenes 1-2-3-4-5

Barcelona MultiString New Centrality Actar Arquitectura + GICLab, 2010). Un nuevo parque central de cuerdas discontinuas. Arriba: Modulo de 3x3 manzanas Cerdà propuesto por Le Corbusier y el GATCPAC (Plan Macià, 1931) y reinterpretación de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (limitación de tráfico y recuperación de islas peatonales). Estudio de tráficos y diagramas sintéticos. En el concepto MultiString Par aparece el harpa o cítara verde central (4) imaginación, pragmatismo y creatividad, culturas propias y transversalidades compartidas, a través de nuevos vectores de desarrollo cualitativo, capaces de impulsar y orientar procesos de forma sostenible, progresiva e innovadora.

Mediante el uso de una innovación eco-sistémica (integral e integradora) asociada a estructuras y escenarios en red (acordados y conjugados); pero también mediante la apertura a una posible innovación tecnológica (vinculada a una mejor gestión de la información pero también a nuevas dinámicas de programación/simulación) y mediante la asunción de una innovación (inter)activa, movilizadora, creativa y social (vinculada a nuevas formas de participación, coproducción y codecisión).

Más allá de la recuperación nostálgica (post-moderna) de la estandarización estructuralista (neo-moderna) o la importación de referentes y diseños icónicos (para-moderna), la importancia de este nuevo enfoque contemporáneo hablaría de una lógica más cercana a lo relacional que a lo compositivo.

Una lógica llamada a trabajar con el trinomio 5IN –Información + Interacción + Integración + Innovación + Implicación– para promover la emergencia de nuevos enfoques avanzados, anticipadores, capaces de combinar condiciones, situaciones y solicitaciones, orientaciones, simulaciones, visualizaciones y operaciones (lecturas de datos precisos y voluntad de acción comprometida) sintetizadas en nuevas respuestas estratégicas más sinérgicas y empáticas. Más reactivas y proactivas.

Imágenes 9-10

Imágenes 9-10. Barcelona MultiString New Centrality Actar Arquitectura + GICLab, 2010).

Un nuevo parque central de cuerdas discontinuas. Maqueta presentada al Maxxi de Roma e ideograma.

Imágenes 11-12-13

Barcelona MultiString New Centrality Actar Arquitectura + GICLab, 2010).

Un nuevo parque central de cuerdas discontinuas. Visualizaciones de paisajes lineales o ejes verdes, temporales o definitivos.

Imagen 14

Barcelona Mont. (Actar Arquitectura, 2012-2015). Propuesta para el barrio de Les Planes, una urbanización autogenerada de viviendas unifamiliares, en plena montaña protegida del Tibidabo.

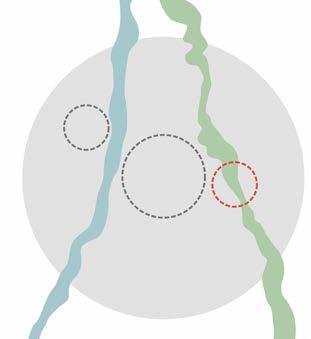

Imágenes 15-16-17

Proyecto Bruxelles Change, Quartier Europe (Actar Arquitectura, 2005). Detección del rosario de espacios libres, terrains-vagues y superficies verdes en el que se inscribe el Quartier Europe. Esquema-diagrama de la propuesta como una vía paisajística transversal paralela al río. Ambos Land-Flows enmarcan el centro histórico.

Imágenes 18-19-20-21-22

Proyecto Bruxelles Change, Quartier Europe (Actar Arquitectura, 2005). Logograma de la propuesta y vista aérea. Diagramas de actuación en tres sectores básicos del Quartier Europe y visión general estratégica.

Imágenes 23-24-25

Proyecto Bruxelles Change, Quartier Europe (Actar Arquitectura, 2005).

Tres vistas de la estrategia propuesta

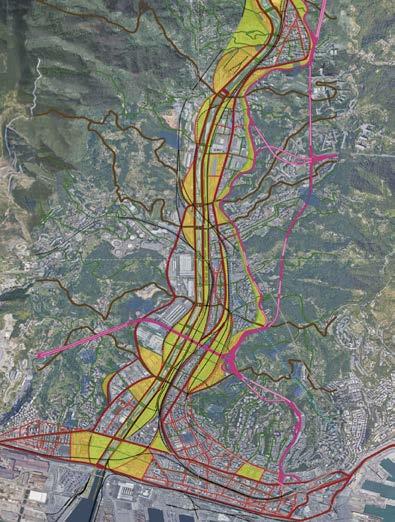

Imágenes 26-27

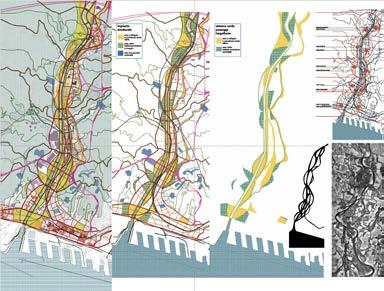

Proyecto para La Val Polcevera de Genova después de la caída del Ponte Morandi (GICLab-UNIGE, 2019). Vista aérea y masterización del plan estratégico para el sector, con el parque fluvial elástico abrazando las diversas preexistencias a través de su trayectoria variable, trenzada y entrelazada.

Imágenes 28-29

Imágenes 28-29. Proyecto para La Val Polcevera de Genova después de la caída del Ponte Morandi (GICLab-UNIGE, 2019). Esquemas y diagramas del plan estratégico para el sector, con el parque fluvial elástico abrazando las diversas preexistencias a través de su trayectoria trenzada. Detalles de los diversos Water-Parks previstos, como campos de actividad inundables, para limitar las frecuentes riadas.

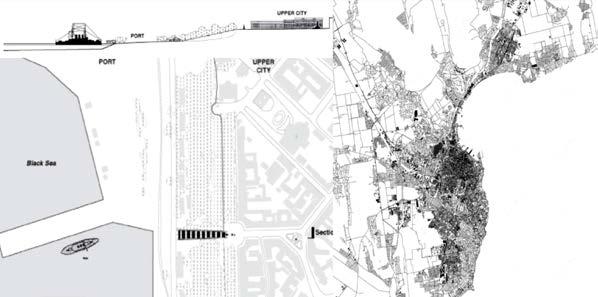

Imágenes 30-31-32

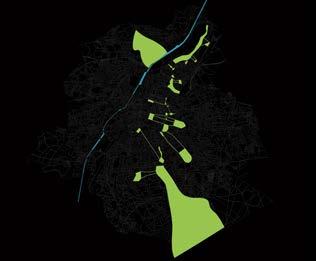

Proyecto- estudio para la reactivación de la ciudad de Odessa (Odessa Relaunched, GICLab-UNIGE, 2020-21). Vista aérea de la escalinata Potemkin, sección de la ciudad posicionada en meseta sobre el mar y diagramas de los diversos Anillos Verdes en Matrioska que pueden ayudar a reestructurar la ciudad. En su centro reticular una estrategia a base de cuerdas verdes, con Ejes-Ramblas paisajísticas aparece como un potencial latente.

Un nuevo urbanismo se afirma así, capaz de combinar datos medibles y específicos (ambientales, territoriales y sociales) y visiones holísticas (estratégicas, programáticas y, ¿por qué no?, ético-estéticas o paisajísticas). Datos, vectores y visiones ya no estilísticos, lingüísticos, dogmáticos o subjetivos sino decididamente estratégicos y tácticos, donde podríamos reconocer:

1 Mecanismos de mallado, en red

Llamados a promover nuevas interconectividades territoriales, multi-urbanas e interurbanas. Pero también conjuntos/secuencias rítmicas, susceptibles de combinar colaboraciones plurales, poli-focales y poli-céntricas, sistémicas y sinérgicas, rítmicas y reforzadas clusterizadas), para favorecer nuevas vibraciones urbanas e interurbanas (in-sets e in situ en red y en redes).

2 Paisajes activos

Llamados a subrayar el nuevo rol infraestructural/ eco-estructural de superficies, dilataciones y relieves (paisajes operativos) dando prioridad a las nuevas topografías/topologías naturales y artificiales (y a los campos de fuerzas asociados).

4 Multiprogramas mixtos

Llamados, por tanto, a promover usos y actividades simultáneos, destinados a favorecer y multiplicar nuevos intercambios socio-urbanos; pero también nuevos formatos/dispositivos a-tipológicos.

5 Sistemas integrados eco-locaI-globales

Llamados a movilizar nuevas lógicas ambientales dando prioridad a nuevos ecosistemas multi-urbanos y supra-urbanos; pero también a nuevos comportamientos en la gestión, consumo y transformación (o reciclaje) de los recursos. Y a nuevas políticas sostenibles (autosuficiencia y reducción energética, gestión inteligente de los recursos, agro- y agri- culturas mixtas y nuevos procesos bio-alimentarios y bio-matéricos, producción y procesos circulares, verdes o azules, etc.) y su traducción en nuevos tipos de eco-hábitats.

6 Procesos socioactivos e interactivos

3 Movilidad y productividad ponderadas

Llamados a combinar conectividades, actividades y recursos a través de una movilidad diversificada y acordada, atenta a nuevos modelos de proximidad y una integración positiva entre matrices y circuitos transversales, multifuncionales y diferenciados, lentos e intensos, rápidos y/o plácidos.

Llamados a iniciar, a través de intercambios participativos, comunicativos, proyectivos y, por supuesto, de base narrativa cogeneradores (apoyados ocasionalmente en nuevos dispositivos y aplicaciones tecnológicas) dinámicas ciudadanas multi-relacionales, multi-agenciales y multi-actuantes (comprometidas e implicadas) de co-decisión y co-gobernanza compartida.

7 Y... por último el factor tiempo

Llamado a tener en cuenta el factor evolutivo, entendiendo la importancia de las propias dinámicas urbanas y su definición cambiante – multi-fase– conjugadas en el corto, mediano y largo plazo.

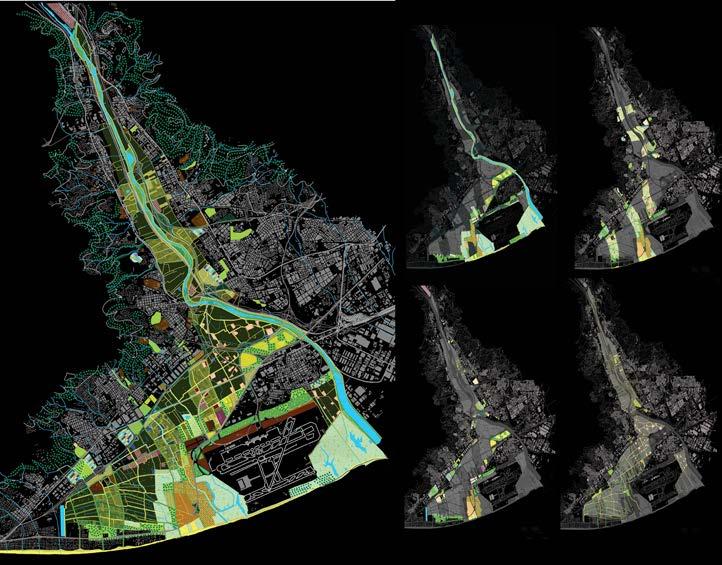

Imágenes 33-34-35-36

Proyecto- estudio para la reactivación de la ciudad de Odessa (Odessa Relaunched, GICLab-UNIGE, 2020-21). Diagramas de los sectores operativos y proto-masterización del conjunto con las diversas operaciones articuladas.

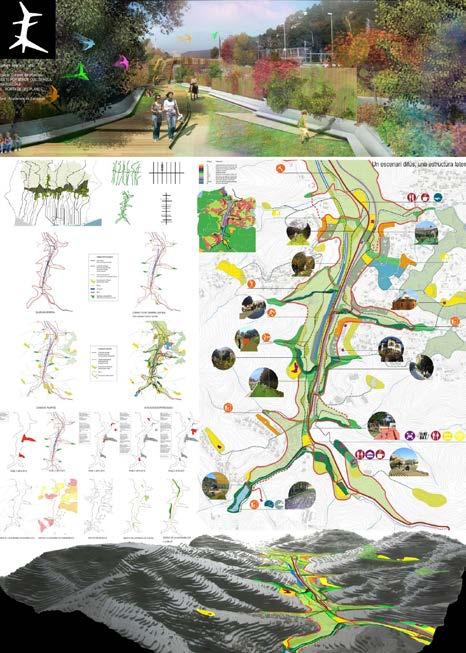

Imágenes 37-38

PABLL–BCN+ Barcelona- Parque Agrario del Baix Llobregat: visión y masterización de conjunto basadas en el concepto de “parque de parques”, 4 diagramas/estructuras operativos básicos superpuesto. (Actar Arquitectura con V. Crocci E. Torea A. Calabró / F. Ciccone I. Meta / V. Mezzano, S. Casciano, 2014)

Acciones y diseños capaces de combinar: Información + orientación + visión + narración (visualización)

Es decir, capacidad procesual, capacidad estratégica, capacidad prospectiva, capacidad relacional (y capacidad proyectiva y proyectual).

Respuestas complejas para una nueva multiciudad-territorio que requeriría, más que objetos icónicos, nuevos escenarios de enlace y relación; entrelazados, conectados y entrelazados.

Nuevos escenarios asociados, en definitiva, a un urbanismo más sensible y sensorial. Más sinérgico y empático. Más responsable y responsivo (por precisamente más reactivo e interactivo); más transversal e informacional pues, pero también más convivial y relacional.

La ciudad, el espacio de intercambio por excelencia, traduce hoy, de modo espacial y territorial, un nuevo tipo de organizaciones sociales y culturales, cada vez más poliédricas y polifónicas.

Imágenes 39-40-41-42

PABLL–BCN+ Barcelona-Parque Agrario del Baix Llobregat: Diagramas básicos basados en el concepto de “parque de parques”. 4 estructuras operativas y dispositivos estratégicos superpuestos

La nueva multiciudad ya no es aquella isla –armónica, bucólica, familiar, perfectamente delimitada sobre el territorio– sino un conjunto cada vez más irregular y heterogéneo que, de modo similar al de cualquier sistema complejo e interactivo desarrollado bajo la influencia de informaciones y movimientos diversos, ha acabado manifestándose como el resultado para-planificado de sucesivos acontecimientos con –y sin– voluntad de planificación. Las antiguas estructuras compositivas (figurativas o formales) o posicionales (funcionales u objetuales) han dejado progresivamente paso a otras más difusas e impuras, que traducen, así, un nuevo tipo de orden más indeterminado e inform(acion)al, cuyo carácter indisciplinado aumenta a medida que se incrementan la libertad de movimiento –y de desplazamiento– y el grado de interacción entre acontecimientos individuales y estructuras globales.

Experimentamos cada día estos fenómenos –que pueden parecer algo abstractos– en las manifestaciones de nuestra propia sociedad, cada vez más irregular, heterogénea y cambiante a medida que aumentan la (inter) comunicación, la movilidad, el mestizaje y la progresiva tolerancia hacia lo dispar.

A eso, quizás, llamamos civilización. A la posibilidad de imaginar contratos –relaciones e interacciones– flexibles entre diferencias y por tanto, una variada afirmación de lo individual en lo plural, no como episodio aislado sino como manifestación última de una diversidad y de una identidad entrelazadas destinadas a favorecer un tipo de organización más poliédrica, flexiblemente agenciada (Amann, Delso, 2016)

La nueva investigación parte de ese interés por intentar comprender los actuales procesos de desarrollo en el territorio, no desde la mera fascinación por la ciudad difusa, caótica o simplemente casual, sino desde una voluntad activista: la de concebir nuevos parámetros de interpretación, organización y/o reestructuración planteados más allá de la forma tradicional de lo que se habría venido interpretando tradicionalmente como ciudad (Gausa, 2013b).

Imágenes 43-44-45

PABLL–BCN+ Barcelona- Parco Agrario del Baix Llobregat: Expresión de Parque como un campo de redes y conexiones reales y virtuales. (Actar Arquitectura con V. Crocci / E. Torea / A. Calabró / F. Ciccone I. Meta / V. Mezzano, S. Casciano, 2014)

Bibliografía

Allen, S. (2001): La materia de los diagramas en Pasajes 26, Madrid.

Amann, A., Delso, R. (2016), The conflict of Urban Synchronicity and its Heterotem- poralities–Asynchronous Citizenship, in Parse Journal vol. 4, pp. 92-107.[Online] Available at: parsejournal. com/wp-content/uploads/2016/09/PAR-

SE_Issue4- TheConflictOfUrbanSynchronicityAndItsHeterotempo- ralities.pdf [Accessed 18 April 2022].

Batty, M. and Longley, P. (1994), Fractal Cities – A geometry of form and function Academic Press, San Diego. [Online] Available at: researchgate.net/publication/30867 789_Fractal_Cities_-_A_Geometry_of_Form_and_ Function [Accessed 18 April 2022].

Carta, M., Lino, B. and Ronsivalle, D. (2016), Re- Cyclical Urbanism–Visioni, paradigmi e progetti per la metamorfosi circolare, List Lab, Trento.

Imagen 46 Soriano-Palacios. (Multi)Ciudad-Territorio, mapa de batalla y acción, en Hi.Cat, HiperCatalunya, Territorios de Investigación, ed. Actar, Barcelona 2003.

Gausa, M. (2018a), Open(ing), Space-Time-Information & Advanced Architecture 1900-2000. The Beginning of Advanced Architecture Actar Publishers, New York.

Gausa, M. (2018b), Periphery-Peripherals, 1980-2015 – From the Postmodern Era to the Information Era in Schröder, J., Carta, M., Ferretti, M. and Lino, B. (eds), Dynamics of Periphery - Atlas for a Creative Resilient Habi- tats Jovis, Berlin, pp. 62-75.

Gausa, M (2013a). BCN-GOA, new Multi-String Centralities ListLab, Trento.

Gausa, M. (2013b): City Sense. Territorialising information, en Capelli, Lucas: City Sense. Shaping our environment with real-time data Actar-IAAC, Barcelona 2013, p. 6.

Gausa, M. (ed.) (2011), Cap a un Habitat(ge) sostenible, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Gausa, M. (2010): Open. Espacio-Tiempo-Información, Actar, Barcelona, pp. 41-439.

Gausa, M. (2009), Multi-Barcelona, Hiper-Catalunya – Estrategias para una nueva Geo-Urbanidad ListLab, Trento.

Gausa, M., Guallart, V. and Müller, W. (2003), HyperCatalonia, Territories of Research, Actar

Publishers, New York, p.11

Harvey, D. (1985), The Urbanisation of Capital, Johns Hopkins University Press, Baltimore. [Online] Available at: escholarship.org/uc/ item/5cf6w44q [Accessed 19 April 2022].

Krausse, J. (1998): Information at a glance: on the history of the diagram en OASE 48, p. 3

Kwinter, S. (1998): The hammer and the song en OASE 48, p. 31

Nello, O. (2001), Ciutat de ciutats – Reflexions sobre el procés d’urbanització a Catalunya, Empuries, Barcelona.

Rueda, S. (2011), Models d’ordenació del territori més sostenibles (o un nou urbanisme per a

Imagen 47

Las ciudades (Barcelona) en la encrucijada. Espirales auto-referenciales o importación de modelos abordar els rep- tes de la societat actual) in Gausa, M. (ed.), Cap a un Habitat(ge) sostenible Consell Assessor per al Desen- volupament Sostenible de Catalunya (CADS), Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 31-40.

Schröder, J., Carta, M., Ferretti, M. and Lino, B. (eds) (2018), Dynamics of Periphery – Atlas for a Creative Re- silient Habitats Jovis, Berlin.

Soriano, F (1995): Arquitectura sin forma en Fisuras 2, Madrid.

Waldheim, C. (2016), Landscape as Urbanism–A general Theory Princeton University Press, Princeton.

WCED (1987), Our Common Future – Report of the World Commission on Environment and Development [Online] Available at: sustainabledevelopment.un.org/ content/ documents/5987our-common-future.pdf

[Accessed

Materia y material

Solano Benítez*

Solano Benítez se ha constituido en referente principal de una clase de proyecto en que las ideas, formas y lenguajes son emergentes directos de la materialización de sus concepciones. Para aludir a este filón de trabajo aquí publicamos un texto surgido de una actividad seminarial doctoral y otro que registra una performance-actuación realizada en Córdoba según las referencias que nos enviara Ricardo Sargiotti, amigo y colaborador de SB en dicha experiencia y cultor el mismo de una larga actividad docente y proyectual de fuerte imbricación entre proyecto y construcción del mismo y a quien agradecemos tal envio.

lo cual abre una perspectiva inédita en la actual crisis de sustentabilidad y en particular, en el marco de las carencialidades latinoamericanas de cara a pensar, proyectar y enseñar de otra manera, más acorde si cabe a esta fase del devenir histórico. Lo que sigue es una transcripción sintetizada que pude escribir de tal evento1

Roberto Fernández

que algo exista y lo muy singular, específico y mutable o transformable que identifica a la idea de material, en tanto ese catálogo de soluciones disponibles para necesidades proyectuales (ladrillos, tirantes de madera, puntales de metal, etc.).

* Solano Benítez es un internacionalmente reconocido referente de la vanguardia reciente de la arquitectura paraguaya cuya difusión y reconocimiento general tributa principalmente a las ideas y proyectos que Benítez desarrolló en los últimos 20 años junto a otros protagonistas de aquella experiencia tales como de manera relevante, los trabajos de Javier Corvalán.

El jueves 17 de Noviembre de 2016 Solano Benítez dictó un seminario en el Doctorado de Arquitectura en la FADU UdelaR en Montevideo basado en dos largas intervenciones con los doctorandos, una clase pública para la comunidad de la Facultad y una entrevista en la Casa Vilamajó, todo vinculado a sus experiencias teórico-prácticas referentes a las relaciones entre materialidad y proyecto: a saber, una imbricación que va más allá de construir una idea imaginada sino que se dirige a una intención, programación y experimentación de un pensar-construyendo, de un resolver y hacer aparecer soluciones de arquitectura en una especie de flujo continuo, en la cual la idea o el proyecto es consustancial e indisociable de su formalización y materialización,

Quiero presentar algunas inquietudes teóricas de mi actividad de arquitecto –proyectando y dando clases a diversos auditorios de distintos países– y hacerlo no desde una posición abstracta sino al calor de cómo algunas de estas inquietudes definen o participan de mis procesos de proyecto. Para empezar, lo que plantea el título como la diferencia que veo entre la materia y el material o sea entre la muy amplia y compleja cuestión de lo material que hace 1 Esta transcripción de los argumentos principales del seminario dictado por Solano Benítez en el Doctorado FADU UdelaR en 2016, resume –en una redacción que surgió de los apuntes de tales exposiciones orales– fue publicada originalmente en la publicación doctoral Thema 1, Montevideo, 2017, a cuyos responsables se agradece la autorización de su republicación.

Una cosa es proyectar usando y ensamblando componentes del catálogo de materiales y otra es pensar la idea de materia –por ejemplos sus propiedades mecánicas o químicas–antes o al mismo tiempo que se despliega nuestro proceso proyectual. La segunda instancia puede ayudar a descubrir o adaptar un material y es mucho más amplia y conectada para pensar por ejemplo, la cuestión de la crisis de sustentabilidad.

Algunos ítems negativos –como por ejemplo la basura– podría entenderse como un aspecto determinado de la materia (al final o como excedente de ciertos ciclos productivos) que a su vez, permita pensar en su utilización transformada en algún tipo de material, como por ejemplo el compost usado en agricultura intensiva y en cultivos orgánicos: pero más allá de ello, quizá haya posibilidad de pensar desde la materia-basura el posible desarrollo de ciertos materiales de construcción.

En ese sentido, la materia (y conectadamente, la energía) nos presenta un estado actual de crisis y colapso que requiere conocer esos fenómenos y ser capaces de participar en procesos culturales de adaptación: la crisis se plantea como los cambios en la posibilidad de usar cierta clase de materia y el colapso pone en evidencia la desaparición no reemplazada de la materia no renovable. La adaptación puede ser táctica o inmediata (hacer algo distinto ya frente a esas escenas de crisis y colapsos de la materia) o estratégica y de larga duración, como es el caso de sociedades que dependen de una creatividad social localizada como la que aplican los esquimales en sus entornos materiales de hielo y bajas temperaturas o los pueblos esteparios con sus soluciones nómades y orientadas a convivir con el viento y la vegetación pobre y la aridez.

Ello nos permitiría proponer una definición de material que incorpore esa capacidad inmediata o dilatada de adaptación: un material sería una materia con finalidad una porción del continuo de materialidad del mundo que se destina a algún objetivo o uso.

Y también allí habría límites o incongrencias: por ejemplo quemar suelo para inventar un material como el ladrillo no parece ser una adaptación adecuada para el destino de aquella materia originaria. Desde esa perspectiva un material adecuado o sustentable sería aquel que no participa de procesos entrópicos de destrucción de materia previa. Aunque esto sea difícil de entender para un pueblo pobre que sólo tiene a la mano un suelo para rascarle arcilla y un bosque del cuál quemar madera para cocer ese barro. Que desde Europa pueda pensarse que es ecosféricamente insustentable quemar la materia-suelo para hacer ladrillos no quita que en América Latina se trate, en su propio proceso histórico de desarrollo, una posibilidad o realidad con cierto grado de eficiencia y aprovechamiento del escaso desarrollo desarrollo tecnológico alternativo. Lo cuál nos lleva, en la perspectiva de nuestros intereses proyectuales, a decidir en cuanto al equilibrio o no de dos nociones que pueden contraponerse como las de evolución y conservación. Una crisis puede definirse como una evolución que no contempla la conservación y un colapso como una evolución no resiliente, es decir que impide la conservación a través de la recuperación de las cualidades básicas de un sitio natural. Es decir un ecosistema natural puede ser conservado pasivamente –considerándolo intangible, como una reserva natural– o bien puede ser conservado activamente mediante procesos productivos resilientes que permitan la recuperación de la calidad del ecosistema en cuestión.

Algunos ítems negativos –como por ejemplo la basura– podría entenderse como un aspecto determinado de la materia (al final o como excedente de ciertos ciclos productivos) que a su vez, permita pensar en su utilización transformada en algún tipo de material, como por ejemplo el compost usado en agricultura intensiva y en cultivos orgánicos: pero más allá de ello, quizá haya posibilidad de pensar desde la materia-basura el posible desarrollo de ciertos materiales de construcción.

Desde otra perspectiva eso podría presentarse como lo que confronta al mundo y a lo in-mundo: una in-munda evolución puede comprometer, tal vez irreversiblemente (superando el umbral de resiliencia) la conservación del mundo.

Pero tampoco me parece que debamos pensar la materia y el material desde el único punto de vista de la física, de esa masa geométrica empírica que se nos presenta como materia disponible para darle usos o finalidades en el concepto de materiales. El desarrollo del pensamiento científico y tecnológico está formulando si cabe, un re-organicismo una nueva fase de replicación de lo orgánico-natural que por ejemplo hoy permite programar el genoma y por lo tanto, el diseño de formas alternativas de producción o reproducción de materia o mejor, de bio-materia.

El pasaje de la física a la biología en cuanto a entender y manejar el mundo material hoy nos tendría que hacer pensar a los arquitectos en la posibilidad de una granja de ladrillos o de un criadero de tejas La investigación sobre inteligencia artificial o el reemplazo robótico del trabajo humano son cuestiones que están ocurriendo así como los avances del biodiseño y de la capacidad de descubrir funciones biológicas que trascienden los límites de la física: por ejemplo la performance de una lagartija llamada sandfish scincus scincus) que literalmente nada dentro de la arena. Es decir hay allí un desarrollo biogenético que consigue un organismo que pueda moverse eficientemente en un medio semi-sólido.

O la propiedad del bacillus pasteurii, curioso espécimen que en 6 horas calcifica la arena, o sea produce mediante una acción biológica basado en la ureasa, un material posible de costo/energía cero mediante esa acción sobre una clase de materia, lo mismo que otros activadores como la myxobacterias o el bacillus sutilis

Otro organismo como el mycelium, que es una formación fungívora, posee propiedades capaces de modificar estructuras materiales o generarlas como la aplicación que desde 2007 experimenta la compañia Ecovative Design que desarolló con este tipo de hongo materiales alternativos naturales al poliestireno sintético que pueden mezclarse con residuos agrícolas y moldear de tal forma un material duradero con aptitudes tales como ser hidroabsorbentes y retardadores de fuego.

Es decir que podría verificarse por una parte la crisis y colapso de cierta dotación de material (sobre el todo el fósil o de generación muy lenta: en rigor la distinción entre material renovable y no renovable es falsa; solo existen renovabilidades rápidas como las vegetales o lentas como las líticas) pero por otra, el desarrollo o potenciamiento de cualidades orgánicas de generación de materia; en extremo la materia en sí es estúpida o sea carente de conciencia o entidad y puede ser reducida y abatida si se liga a un stock fijo o reproducida y multiplicada si es función de procesos biológicos de generación. La profundidad de los cambios implícitos en el pasaje de lo físico-inerte a lo biológico-generativo no sólo remite a una recalificación profunda de lo que llamamos mundo sino también, siguiendo a Humberto Maturana, a la necesidad de hacerse cargo de lo ignoto ya que en la dimensión de tales modificaciones de lo material nuestro estado de conocimiento es muy pobre. Pasando ese interrogante a nuestro más específico campo de actuación, se trataría de reinventar el arte proyectual en la dirección del más pleno y completo aprovechamiento de los saberes biotécnicos. Lo biotécnico no debería ser ese espacio de exhibicionismo de novedades emergentes de nuevas posibilidades materiales sino un campo en donde redefinir por completo la relación entre ideación y materialización y más puntualmente también una esfera que debería replantear la relación entre expresión y construcción o entre forma y función. En extremo, asumir las nuevas direcciones de la biomaterialidad implicaría trabajar en el armado de otra teoría de la arquitectura y de otras modalidades de producción de proyectos. A menudo la utilización de algunos elementos de tecnología innovativa sustentable como ciertos dispositivos energéticos alternativos, encubren proyectos de mala arquitectura que buscan redimirse mediante la supuesta ética tecnológica. En realidad se trataría de hacer buena arquitectura sustentable, lo cuál tampoco debiera resultar algo necesariamente novedoso, pués, en cierto sentido, la buena arquitectura en parte lo es si es sustentable.

En realidad se trataría de hacer buena arquitectura sustentable, lo cuál tampoco debiera resultar algo necesariamente novedoso, pués, en cierto sentido, la buena arquitectura en parte lo es si es sustentable.

Quisiera ahora reflexionar sobre el significado del proyecto en tanto acción de condicionamiento eficaz o no, de configurar formas de habitar o residir. Residir, palabra de origen latino, parece poseer a la vez dos etimologías: una casi cosmológica –re-sidere, como representar o percibir y entender lo sideral, lo astral o lo cósmico y que iría en línea con esa concepción heideggeriana que afirma que habitar es habitar-en-el-mundo y a la vez habitar-con-los-dioses– y otra al contrario, ultra pragmática – re-sedia, que podría entenderse como instalarse en una sede o sentarse en una silla-: proyectar como dar forma al residir debería involucrarse en ambas dimensiones del origen del concepto. Si se opera únicamente en el marco de la segunda idea –la instalación, el situarse en sede/silla– se corre el riesgo de proyectar como afirmación de lo instintivo o de lo habitual (en el sentido de reproducir los hábitos) y extirpar del proyecto su potencial de control y de algo que posibilite en ciertro sentido la primera noción de residir, el residere.

Dar sede/silla como proyectar remite al verbo aplanar (reducir la complejidad geométrica y la multidimensionalidad) de donde vienen otras acciones tales como planear, planificar o hacer planos, de las cuáles deberíamos ser capaces de entender su inserción en lo proyectual como algo excesivamente simplificador o incapaz de entender la potencia de la noción de residir. En este contexto quizá valga la pena comentar algunos rasgos de un trabajo proyectual inconcluso y muy conflictuado –incluso con incidentes de violencia política– en que participé a favor de consolidar la radicación de una comunidad de colonos agrícolas cerca de la frontera con Brasil dentro de la cuenca alta del Paraná; proyecto llamado Yvyrarovana (nombre que alude a la gramática guaraní de articular las palabras que refieren a objetos conexos o que existen como tal si existen los otros: Y=Agua, YVY=Suelo, YVYRA=Arbol. No hay árbol si no hay suelo-agua) y que implicó mas bien rechazar lo aplanado (considerando y analizando una morfohidrología casi fractal) a la búsqueda de modos de asentarse que fortalecieran la sustentabilidad mediante manejos razonables del acuífero y que encontraran términos medios entre las polaridades confrontadas de lo rural y lo urbano, entre las granjas individuales y la formación de un territorio comunitario que garantizara la conservación de los ecosistemas y facilitara una productividad sustentable.

El proyecto fue elaborar y encauzar las proto-ideas de residencia-producción que ya tenían estos colonos y que se trataba de exponer y desarrollar en términos de viabilidad ecotécnica y resistir además a la planificación-aplanamiento implícito en la expansión monoproductiva sojífera que busca expulsar esta población y simplificar dramáticamente la geometría territorial y su proyecto social. Aplanar y desmontar para sembrar soja.

En el caso de otro proyecto de 2016 –el Memorial Ycua Bolaños, que se construirá en recordación de las más de 400 víctimas fatales del incendio de 2004 del supermercado de ese nombre, en cuyo concurso nuestro equipo recibió el tercer premio– la idea fue desarrollar un esquema evolutivo que volviera a engendrar un lugar después de la devastación, de manera progresiva y empezando por manipular la basura existente en este sitio considerándola como un material de construcción y rellenando y acondicionado el lugar como constructo social y objeto de memoria.

Así como la pequeña intervención de un jardín dentro del proyecto Casa Wabi que Tadao Ando desarrolló en México como residencia de artistas, implica también una deducción de paisaje mediante un planteo geométrico de cubierta de-formada, que consigue elevar el punto de vista y capturar a pesar de su posición subalterna en el conjunto, la visión del mar como componente sustancial del proyecto. Si pro-yectar coincide con aplanar(planear, planificar) deberíamos pensar más bien en la posibilidad de un pro-eyectar en tanto conversión de la acción proyectual en una indagación racional sobre el futuro mas que en una reproducción habitual de lo instalado. Y en salirse de lo plano, en un diseñar emergencias.

El pro-eyectar tiende a considerar la actividad proyectual como una actividad orientada a la transformación, la mejora, la superación de la limitación. O sea todas figuras de modificación de lo dado por lo posible, pero no se puede modificar lo que no se conoce, tanto lo dado como lo posible por transformar (cambiar la forma).

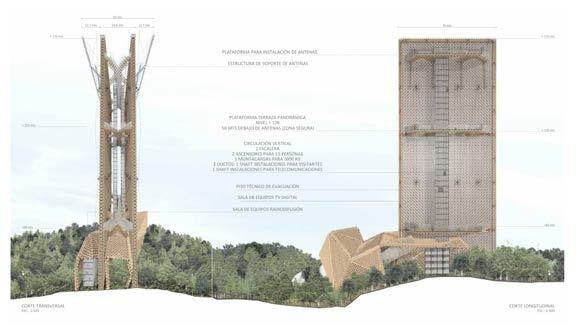

La oportunidad de participar en un concurso llamado en Santiago de Chile para diseñar una antena o torre de comunicaciones en la cima del Cerro San Cristóbal constituyó una posibilidad de trabajar en tal dirección de trans-formación, modificando drásticamente la forma arborescente de las típicas construcciones metálicas para las comunicaciones (forma que terminó ganando este concurso) y también si cabe, la forma del emplazamiento, la cúspide de dicho cerro ya sea generando un espacio útil aprovechando el espacio que podía configrar esa estructura o aportando un nuevo y diferente elemento de significación del paisaje, más allá de una torre metálica convencional.

Si pro-yectar coincide con aplanar(planear, planificar) deberíamos pensar más bien en la posibilidad de un pro-eyectar, en tanto conversión de la acción proyectual en una indagación racional sobre el futuro mas que en una reproducción habitual de lo instalado. Y en salirse de lo plano, en un diseñar emergencias.

Las bases de tal concurso configuraban la posibilidad de transformar el Cerro San Cristóbal, y el parque metropolitano de Santiago, en un sitio trascendente desde donde la población de la capital de Chile renovará e innovara las relaciones consigo misma y el mundo. La dimensión del apilamiento sucesivo vertical de los distintos tipos de antenas que se pedían daba como resultado en el caso de resolverse como torre única, una altura máxima necesaria de 176 metros de alto o separadas 50 metros en horizontal una torre y un mástil de dimensiones menores. drilleras. Hicimos así algunas construcciones curvas acupuladas o abovedadas en nuestro edificio Teletón en Asunción y también usamos esas ideas para desarrollar el pabellón paraguayo en la Bienal de Venecia de 2016, en la cuál obtuvimos el León de Oro que premiaba el mejor stand.

La propuesta que desarrollamos articula ambas posibilidades y se presenta como dos líneas horizontales a 50 metros de distancia una de la otra colocadas como coronamiento de sendos muros de ladrillo romano, de 176 metros en su altura y 70 metros en su largo, que colaboran entre sí como forma solidaria de afirmarse.

Con el ladrillo como material básico se prefabrican en el suelo paneles en panderete y con ellos casetones de figuras prismáticas: dichos casetones permiten colar entre caja y caja la suficiente cantidad de concreto armado de alta resistencia reforzado con fibras, fijando y reduciendo el volumen necesario de este concreto contemporáneo de alta solicitación, a la mínima cantidad útil en respuesta a los esfuerzos necesarios para mantenerse erguido. Es ladrillo, pero armado en geometría y pegamento de tal forma que engendra una resistencia inédita y una formalización espacial poco pensada para estructuras la-

Esta condición de construcción revela un potencial que libera a la mampostería de ladrillos cerámicos de su sucedánea condición de estructura laminar evolutivamente aligerada (Dieste) para convertirse en una estructura de barras que en su lógica se aleja de las formas con que opera y se construye como un muro romano actual, capaz de vincularse por asociación, al mundo de las barras recíprocas de madera o de las barras de hierro de Eiffel. El ladrillo podría así haber evolucionado como material, aprovechando las cualidades de materialidad de las cerámicas, de estructura apilada a estructura aplanada hasta llegar a la posibilidad de estructura articulada.