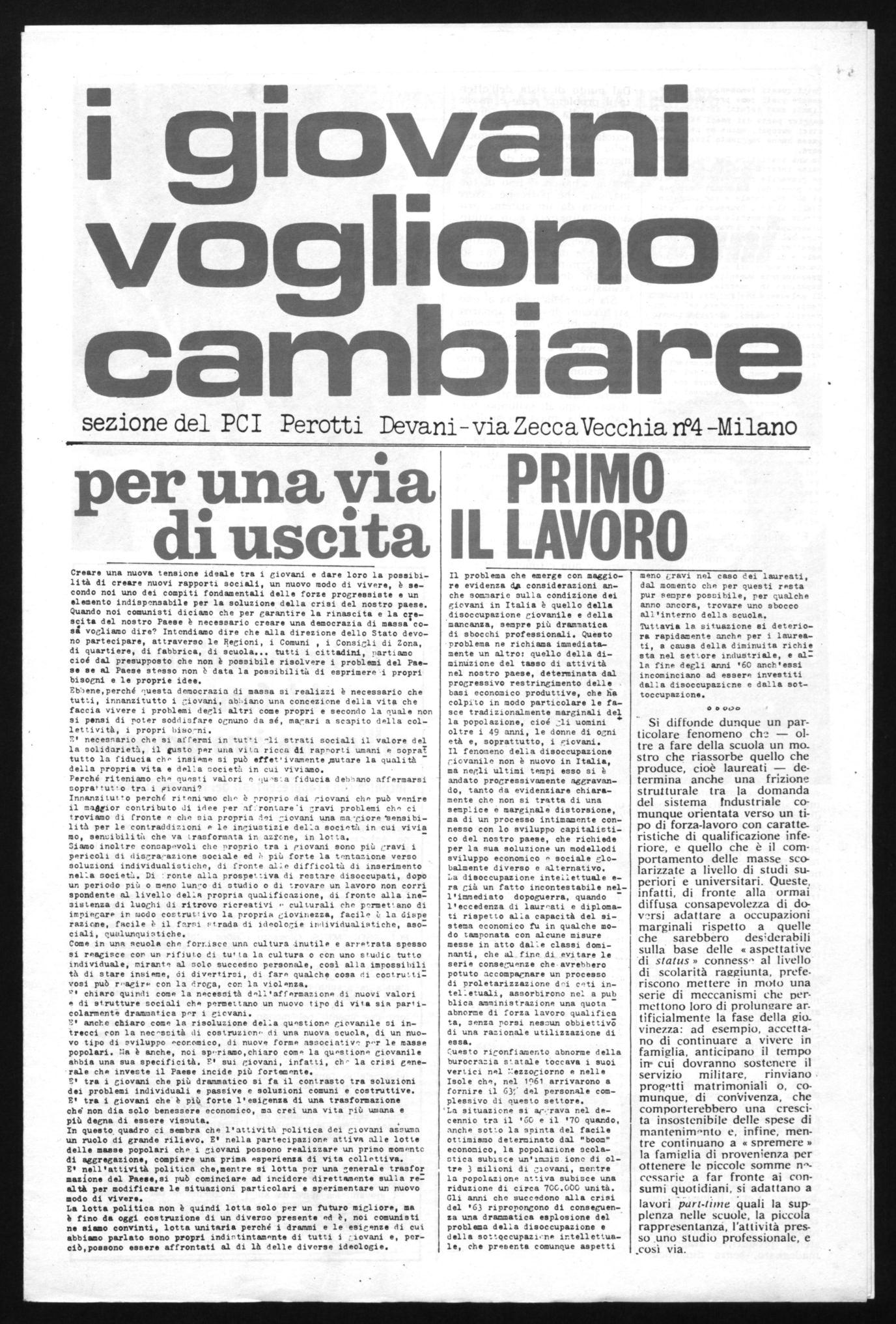

per una via di uscita PRIMO IL LAVORO

Creare una nuova tensione ideale tra i giovani e dare loro la possibilità di creare nuovi rapporti sociali, un nuovo modo di vivere, è secondo noi uno dei compiti fondamentali delle forze progressiste e un elemento indispensabile per la soluzione della crisi del nostro paese. Quando noi comunisti diciamo che per garantire la rinascita e la crescita del nostro Paese è necessario creare una democrazia di massa cosa vogliamo dire? Intendiamo dire che alla direzione dello Stato devono partecipare, attraverso le Regioni, i Comuni , i Consigli di Zona, di quartiere, di fabbrica, di scuola... tutti i cittadini, partiamo cioé dal presupposto che non è possibile risolvere i problemi del Paese se al Paese stesso non è data la possibilità di esprimerei propri bisogni e le proprie idee.

Ebcene,perché euesta democrazia di massa si realizzi è necessario che tutti, innanzitutto i giovani, abiano una concezione della vita che faccia vivere i problemi degli altri come propri e secondo la quale non si pensi di poter soddisfare ognuno da sé, magari a scapito della collettività, i propri hisoeni. necessario che si affermi in tutti eli strati sociali il valore del la solidarietà, il gusto per una vita ricca di rap-'orti umani e nopraT tutto la fiducia che insieme si può effet'ivamente mutare la qualità della propria vita e della società in cui viviamo.

Perché riteniamo che questi valori e questa fiducia debeano affermarsi sopra,tut!o tra i piovani?

Innanzitutto perché riteniemo che è rroprio dai eiovani che può venire il maggior contributo di idee per af:rontare'i gravi problemi che ci troviamo di fronte e che sia propria dei giovani una maeeiore 'sensibilità per le contraddizioni e le ingiustizie del:a società in cui vivia mo, seneibilitù che va trasformata in azione, in lotta.

Siamo inoltre consapevoli che proprio tra i giovani sono più gravi i pericoli di diseraeazione sociale ed è più forte la tentazione verso soluzioni individualistiche, di fronte alle difficoltà di inserimento nella società. Di • ronte alla prospeetiva di restare disoccupati, dopo un periodo più o meno lucro di studio o di trovare un lavoro non corri spondente al livello della propria qualificazione, di fronte alla ine: eistenza di luoghi di ritrovo ricreativi e culturali che permei'. ano di impiegare in modo cottrut, ivo la propria Giovinezza, facile I la dispe razione, facile è il fermi strada di ideologie individualistiche, aso: cieli, qualunquistiche.

Come in una scuola che fornisce una cultura inutile e arretrata spesso si reagisce con un rifiuto di tuta la cultura o con uno studio tutto individuale, mirante al solo successo personale, così alla impossibili tà di stare insieme, di divertirsi, di fare qualche cosa di costrutti: vosi può reagire con la eroga, con la violenza.

chiaro quindi come la necessità dell'affermazione di nuovi valori di strutture sociali che permettano un nuovo tipo di vita sia particolarmente drammatica per i elevarli.

anche chiaro come la risoluzione della questione giovanile si intrecci con la necessità di costruzione di una nuova scuola, di un nuovo tipo di sviluppo economico, di nuove forme associative per le masse popolari. 7A è anche, noi speriamo,chiaro come la questione giovanile abbia una sua specificità. E' sui piovani, infatti, ch,la crisi generale che investe il Paese incide più fortemente.

E' tra i giovani che più drammatico si fa il contrasto tra soluzioni dei problemi individuali e passive e soluzioni comuni e costruttive.

E' tra i giovani che è più forte l'esigenza di una trasformazione ché non dia solo benessere economico, ma crei una vita più umana e più degna di essere vissuta.

In questo quadro ci sembra che l'attività politica dei giovani assuma un ruolo di grande rilievo. E' nella partecipazione attiva alle lotte delle masse popolari che i giovani possono realizzare un primo momento di aggregazione, compiere una prima esperienza di vita collettiva.

E' nell'attività politica che,mentre si lotta per una generale trasfor mazione del Paeee,si può cominciare ad incidere direttamente sulla re: altà per modificare le situazioni particolari e sperimentare un nuovo modo di vivere.

La lotta politica non è quindi lotta solo per un futuro migliore, ma è fino da oggi costruzione di un diverso presente ed è, noi comunisti ne siamo convinti, lotta unitaria perché i drammi e le esigenze di cui abbiamo parlato sono propri indistintamente di tutti i 'iovani e, perciò,p0000no essere affrontati al di là delle diverse ideologie.

Il problema che emerge con maggiore evidenza ds considerazioni anche sommarie sulla condizione dei giovani in Italia è quello della disoccupazione giovanile e della mancanza, sempre più drammatica di sbocchi professionali. Questo problema ne richiama immediatamente un altro: quello della diminuzione del tasso di attività nel nostro paese, determinata dal progressivo restringimento delle basi economico produttive, che ha colpito in modo particolare le fasce tradizionalmente marginali del la popolazione, cioé eli uomini oltre i 49 anni, le donne di ogni età e, soprattutto, i giovani. Il fenomeno della disoccupazione eicvanile non è nuovo in Italia, ma negli ultimi tempi esso si 'e andato progressivamente aggravando, tanto da evidenziare chiaramente che non si tratta di una semplice e marginale distorsione, ma di un processo intimamente connesso con lo sviluppo capitalistico del nostro paese, che richiede per la sua soluzione un modellodi sviluppo economico e sociale globalmente diverso e alternativo.

La disoccupazione intellettuale era già un fatto incontestabile nell'immediato dopoguerra, quandol'eccedenza di laureati e diplomati rispetto alla capacità del sistema economico fu in qualche modo tamponata con alcune misure messe in atto dalle classi dominanti, che al_fine di evitare le serie conseeuenze che avrebbero potuto accompagnare un processo di proletarizzazione d-i ceti intel.etualì, assorbirono nel a pub blica amministrazione una quotaabnorme di forza lavoro qualifica ta, senza persi nesnun obbiettivii di una razionale utilizzazione di essa. :- uesto rigonfiamento abnorme della burocrazia statale toccava i suoi vertici nel 7,:ezzogiorno e nelle Isole che, nel 1961 arrivarono a fornire il Ge‹: del personale complessivo di questo settore. Ln situazione ai ae•- rava nel decennio tra il '60 e il '70 quando, anche sotto la spinta del facile ottimismo determinato dal "boom" economico, la popolazione scolastica subisce un'imeis ione di oltre 3 milioni di giovani, mentre la popolazione attiva subisce una riduzione di circa 700.000 unità. Gli anni che succedono alla crisi del '63 ripropongono di conseguenza una drammatica esplosione del problema della disoccupazione e della sottoccupazione intellettuale, che presenta comunque aspetti

meno bravi nel caso dei laureati, dal momento che per questi resta pur sempre possibile, per qualche anno ancora, trovare uno sbocco all'interno della scuola. Tuttavia la situazione ei deteriora rapidamente anche per i laureati, a causa della diminuita richie sta nel settore Industriale, e al: la fine degli anni '6C anch'essi incominciano ad essere investiti dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione.

O O OJO

Si diffonde dunque un particolare fenomeno ch2 — oltre a fare della scuola un mostro che riassorbe quello che produce, cioè laureati — determina anche una frizione strutturale tra la domanda del sistema fndustriale comunque orientata verso un tipo di forza-lavoro con caratteristiche di qualificazione inferiore, e quello che è il comportamento delle masse scolarizzate a livello di studi superiori e universitari. Queste, infatti, di fronte alla ormai diffusa consapevolezza di doversi adattare a occupazioni marginali rispetto a quelle che sarebbero des;derabili sulla base delle « aspettative di status» connesse al livello di scolarità raggiunta, preferiscono mettere in mirto una serie di meccanismi che permettono loro di prolungare artificialmente la fase della gio_ vinezza: ad esempio, accettano di continuare a vivere in famiglia, anticipano il tempo in- cui dovranno sostenere il servizio militare, rinviano progetti matrimoniali o, comunque, di convivenza, che comporterebbero una crescita insostenibile delle spese di mantenim-nto e, infine, mentre continuano a « spremere » la famiglia di provenienza per ottenere le piccole somme necessarie a far fronte ai consumi quotidiani, si adattano a lavori parbiline quali la supplenza nelle scuole, la piccola rappresentanza, l'attività presso uno studio professionale, e così via.

Tutti queeti fenomeni non devono essere visti come prettamente italiani: essi infatti interessano la maggior parte dei paesi capitalistici europei, anche se nel nostro paese hanno raggiunto livelli record.

Da una statistica Cee del 1975 risulta infatti che la dieoccupazio.ne giovanile rappresenta in media nei paesi della comunità europea il ' del totale e ragGiunge in Italia il Ovunque si t' registrato un sensibile aumento della disoccupazione -iovanile , a partire dalla seconda metà del '73, caratlerizzato da un balzo colossale e di dimensioni relative nettamente superiori alo stesso impressionante aumento della disoccupazione in -enerale.

Il malessere che rroprio in puesti tempi sembrn riprender! nel:e università francesi, conferma questo generale deterioramento del:e condizioni del 'occupazione Giovanile nell'ambito del:a più 'complessiva crisi del capitalismo.

:'.istono quindi dei meccanismi ape cifici di emarginazione dei piovani dal mercato del lavoro che ven,7ono sempre più radicandosi e non possono essere sbrigativamente liquidati come fenomeni di natura congiunturale.

Questa progressiva emarginazione dei piovani dal m-rcato del lavoro si spiega con i limiti e le distorsioni presenti nell'offerta e del:a domanda di lavoro. Ciò appare evidente se si considera, ad esempio il caso della disoccupazione intelletuale, che rappresenta il 42',' del:a disoccupazione giovanile.

E' evidente che un sistema produttivo quale quello italiano per le sue molteplici carenze e l'insufficiente sviluppo di molti settori, offre numerosi e sostanziosi appigli ad una spiegazione della disoccupazione intellettuale dal lato della domanda. Basti pensare al caso dell'agricoltura, dove i laureati in agraria sono seimila in tutto. a causa dell'arretratezza nello sviluppo, della parcellizzazione azien; date. ecc. Ma anche nell'industria la grande quota di piccole aziende e di artigianato, non in se, ma in quanto costituita prevalentemente da imprese a bassissimo livello tecnologico, senza strumenti di analisi dei mercati, ecc., non può certamente offrire uno sbocco significativo per diplomati e laureati disoccupati. E la grande industria non e da meno: si pensi ad esempio a quanta poca ricerca viene fatta dalle imprese italiane, che preferiscono acquistare brevetti all'estero, o all'atrofia di alcuni importanti settori • come l'elettronica, e cosa ciò comporti per tecnici e laureati. Resta il cosiddetto terziario, e soprattutto la pubblica amministrazione, dove effettivamente la stragrande maggioranza dei diplomati e laureati che hanno trovato lavoro in questi anni si sono riversati, spesso più sulla base di una logica clientelare e para-assistenziale che in direzione di una piena utilizzazione delle loro capacità.

Ma è altrettanto indubbio che la crisi di questo comparto della forza-lavoro ha origine in buona parte anche nelle caratteristiche dell'offerta di lavoro. Ciò non significa, come qualcuno cerca di accreditare, che vi sia stata una eccessiva produzione di diplomati e laureati nell'ultimo decennio. Certo il loro numero è aumentato notevolmente, ma rispetto a cosa sarebbero in eccesso? Ad un sistema produttivo stagnante, inadeguato, senza dinamica?

Dal punto di vista dell'offerta ùl problema reale è invece quello della mancanza di un rapporto di scambio fra scuola e sistema economico, della immissione quindi sul mercato del lavoro di laureati e diplomati che spessissimo non hanno il tipo di,formazione che potrebbe essere richiesta da un sistema produttivo dinamico e in sviluppo (ciò senza schematici e rigidi collegamenti fra qualificazione e produzione, ma solo in termini di orientamenti generali della qualificazione scolastica).

Sia pur nella brevità di questi accenni dovrebbe apparire che i problemi che si pongono nel campo della disoccupazione giovanile e di quella intellettuale in particolare hanno dimensione strutturale e che una loro soluzione effettiva potrà venire solamente da un diverso tipo di sviluppo, fondato sulla massima utilizzazione delle risorse, nonché in un quadro coerente, anche se non rigido, di scelte di politica economica di medio periodo. Fra queste scelte una attenzione particolare dovràessere rivolta alla formazione professionale e alla struttura scolastica: in generale.

Chiarito che quosia è l'unica via praticabi% per una .Ohi/ione non effimera del problema, resta da vedere quali interventi sono possibili nel breve periodo per allentare la tensione della .disoccupazione giovanile sul mercato del lavoro, allontanare i_ pericoli, sempre presenti, di una involuzione a destra dei giovani disoccupati e, anzi, porli in condizioni tali da facilitarne l'aggregazione con le altre forze del movimento operaio nella lotta per un nuovo tipo di sviluppo.

Ciò che va sommamente evitato, e verso cui propendono invece alcune forze, conservatrici, sia di sedicente « ultrasinistra a, è la creazione di meccanismi e la determinazione non selettiva di fondi in direzione puramente assistenziale. Ciò, in primo luogo, determinerebbe una contraddizione gravissima fra l'azione immediata e urgente, ma che deve essere temporanea, e la prospettiva di creazione di sbocchi stabili e qualificati per l'occupazione eiovanilt.'.

Inoltre un sussidio, ualunque ne sia la natura, non potrebbe ridurre in alcun modo le distorsioni strutturali che sor.e alla base della lisoceupazione -iovanile e farebi.e perdere di vista la vera soluzione del problema: l'al:arpa cer to' nellal'ars produt'iva delpaese e li riconversiore della forza lavoro tiovanile verso nuovi tipi di lualificaziono.

Il fondo per il preavviamento al lavoro mediante piani di utilizzaziene lei tiovani in at'ività socialm-nte utili, proposto dal PCI, tende ap"ur.to ad ,vitare i pericoli di una soluzione del problema in termini pura-ente assistenziali ror.endo in atto un :r* ,!rvorl , 0 inm-direo i- er una situasicnc sempre più drammatica, ma al.o stesso *cm po pone alcuni el•,:inti di ,ro •rar7 nazione e li modificazione dei m caniemi delnsercato del :avaro rio vanile.

Un'inchiesta di massa del Comune sull'occupazione giovanile

Incontro con i rappresentanti dei movimenti giovanili

Promosso dall'assessore al Lavoro del Comune di Milano Antonio Taramelli, si è svolto un incontro coni rappresentanti dei movimenti politici giovanili per un primo esame della situazione della gioventù milanese con particolare riguardo ai problemi del lavoro. Erano presenti i rappresentanti dei movimenti giovanili di PLI, PSI, PRI, PCI, PSDI, MUIS, Gioventù Aclista e Avanguardia Operaia.

L'assessore Tarameli! — afferma un comunicato — constatata la gravità della riduzione del tasso di occupazione dei giovani, la difficoltà del loro inserimento nel mondo del lavoro. la preoccupante rilevanza dei sintomi di di. sgregamento all'interno del mondo giovanile e analizzati problemi dell'istruzione professionale in funzione di un migliore utilizzo delle capacità produttive da indirizzare nei settori trainanti, ha voluto sentire l'opinione dei presenti circa le possibilità di una precisazione anche quantitativa dei fenomeni analizzati e di un'azione concreta per tentare l'avvio a soluzione di alcuni problemi esaminati.

I giovani. sia pure da angolazioni diverse. hanno espresso la piu viva preoccupazione per le conseguenze

che la crisi economica riversa sulle categorie più deboli quali sono appunto i giovani e le donne. Hanno lamentato la progressiva dequaliflcazione del titolo di studio e della preparazione scolastica che si dimostrano inadeguati ad una utilizzazione immediatamente produttiva delle loro capacita, ribadendo la necessità di rivedere la politica dell'istruzione professionale anche in relazione all'annunciato programma di preavviamento lavorativo per i giovani.

A conclusione della discussione l'assessore ha sintetizzato alcune proposte operative, in particolare: un'inchiesta di massa, in collaborazione con le strutture del decentramento, per verificare la consistenza della disoccupazione giovanile, del lavoro precario e minorile, delle eventuali disponibilità di posti di lavoro; un più stretto collegamento dei movimenti giovanili con il Comune e la Provincia tin particolare nei settori del Lavoro e dell'Istruzionei e con la Regione per quanto riguarda l'istruzione protessionale, un impegno del Comune per verificare con le Associazioni imprenditoriali le condizioni per l'avviamento al lavoro dei giovani e per istituire la Consulta giovanile.

Proposta del compagno TaramelliÈ possibile un piano per l'occupazione dei giovani

Nel terzo trimestre del 1975 in provincia di Milano solo 7.677 i giovani occupati

Una Consulta alla quale hanno aderito FGCI, giovani dc, FGR e Gioventù aclista

ni iN liCt, e SUrIAL L LIR° in Lombardia, si può fin da ora preparare un piano di avviamento al lavoro per i giovani: questa la proposta più concreta emersa, nella conferenza sull'occupazione giovanile che è stata organizzata dalla Federazione giovanile comunista, dalla Federazione giovanile socialista, dal Movimento giovanile democristiano e da Gioventù aclista, ed a cui hanno aderito Democrazia proletaria, i giovani repubblicani, il Consiglio di Zona 4 Vittoria - Romana ed il sindacato (CUZ) della Zona 4.14, La Conferenza sull'occupazione giovanile, che si è tenuta nella biblioteca di Calvairate, ha visto la partecipazione di un centinaio di giovani che, nel pomeriggio e nella serata, sono intervenuti nella discussione, recando un significativo contributo di dati ed alcune proposte, la più interessante delle quali è sembrata, appunto, quella che delineava la possibilità di predisporre in Lombardia un pie no di avviamento al lavoro per i giovani. A sostegno di questa proposta sono state portate alcune cifre che riguardano la realtà giovanile in Lombardia. Da una indagine della Regione, risalente all'anno scolastico '74 - '75, risultava che i giovani tra 1 14 ed i 18 anni erano 558 mila: di questi, 272 mila (48 per cento) erano iscritti alle scuole secondarie superiori, 64 mila (11 per cento) frequentavano le scuole professionali istituite dalla Regione Lombardia, 53 mila (9,4 per cento) avevano scelto le scuole professionali private, e ben 169 mila (31 per cento) si erano immessi sul mercato del lavoro senza alcuna qualificazione professionale, in balia della « libera » contrattazione della forza lavoro.

Altri dati, raccolti dal Comune di Milano e riguardanti l'insieme della realtà provinciale, hanno confermato la drammaticità della situazione. 14e1 secondo trimestre '75 i ittiovainoocuti erano, in di Milano, 8.609; nel ciatriniestre '75, invece, erano già scesi a 7.677, con un calo del 30 per cento; inoltre il timo di rotazione degli adEra tre/ terzo trimestre '75 del 50 per cento (il che significa che su dieci lavoratori che escono dal processo produttivo, soltanto cinque ne entrano). « Sono dati ufficiali, ricavati dagli uffici di collocamento —• ha detto un giovane compagno nel suo intervento — ma da essi si può già ricavare una tendenza: quella di una vera e propria espulsione dalla industria di forza lavoro giovanile che, insieme al tradizionale allontanamento di manodopera femminile dal

processo pruauitavo, aem ui essere il terribile dato di fondo della condizione dei giovani ».

A questo punto si è meglio precisata la proposta del piano di avviamento al lavoro in Lombardia. Il piano dovrebbe essere predisposto dalla Regione e dovrebbe tendere a eliminare il doppio mercato della contrattazione di manodopera giovanile (quello ufficiale e quello privato), togliere di mezzo tutte quelle forme di lavoro nero o di parttime dei giovani (che oggi sono caratteristiche, quanto .quelle del lavoro a domicilio che si rivolgono soprattutto alle donne), dare ai giovani un lavoro stabile e qualificato.

La proposta di piano è stata rivolta a tutti i movimenti giovanili milanesi e lombardi, affinchè venga discussa e precisata, e si crei poi un movimento di massa che spinga la Regione a muoversi su questo terreno concreto. Questo argomento — è stato detto — sarà al centro, elezioni permettendo, di un convegno a livello regionale sulla occupazione giovanile che è in fase di elaborazione e di un auspicabile convegno regionale sull'occupazione in generale.

Altro tema al centro del convegno è stato quello della qualificazion, professionale. « Come sarà possibile andare verso una riconversione produttiva — si è chiesto un . altro intervenuto — senza farla precedere o accompagnare da una seria qualificazione professionale dei giovani?».

Il segretario sindacale di zona, Gaggio, chiamato a concludere la Conferenza, ha sottolineato l'importanza delle proposte avanzate che — ha detto — « vanno nella direzione di una saldatura tra lavoratori occupati e disoccupati».

Il compagno Gaggio ha poi affermato la necessita che tutti gli interventi straordinari che si predisporranno per affrontare la disoccupazione giovanile pre - avviamento al lavoro, piano di avviamento in Lombardia) siano inseriti nel piano strategico di un nuovo modello di sviluppo.

Al termine della Conferenza e stato approvato un documento che riassume i temi discussi e che propone di dar vita a una Consulta giovanile, composta da tutti i movimenti politici giovanili. Alla proposta della Consulta hanno subito aderito FGCI, Movimento giovanile dc, FGR, Gioventù aclista. La Consulta dovrebbe trattare l'insieme delle questioni giovanili (riforma della scuola, qualificazione professionale, cultura, droga, ecc.) con particolare riguardo, però, per la condizione occupazionale giovanile e per la proposta di piano regionale di avviamento al lavoro,

Persone in cerca di prima -occupazione secondo il titolo di studio

In questi ultimi anni le difficoltà di inserimento per le persone Dotate di alto e medio alto livello di istruzione sono in costante aumento; il fenomeno è partizolarni2nte rilevante per i laureati per i quali si allunga il periodo di attesa del primo lavoro

Università una crisi nella crisi

Unanime è la registrazione dei fe nomeni che caratterizzano oggi là crisi delle Università Italiane: crescita delle immatricolazioni, sproporzionata alle strutture e— sistenti; funzionamento"per corri— spondenza degli atenei", tanto che per moltissimi studenti le uniche occasioni per accedere all'Univer— sità sono le pratiche di segrete— ria e i momenti di sostenere gli esami; progressivo decadimento del la qualità degli studi, che tanto fa parlare di dequalificazione.

OO

Meno scontata,invece, è l'interpre tazione di questi fenomeni.

Se non possono certo essere cotto— valutate le responsabilità dovute alle inadempienze governative ed al consolidarsi negli atenei di un vero e proprio sistema di pote— re, che spesso lega i gruppi acca— demici ai settori più retrivi del— la classe dominante, il dato sa— liente è che la disgregazione che investe l'istituzione univereita... ria, i fenomeni di vera e propria crisi sociale che interessano gli studenti universitari, sono l'e— spressione al massimo livello del— la crisi che sta attraversando il paese e delle contraddizioni pro— prie delie società a capitalismo maturo.

O O ao

L'andamento delle im-matri. colazioni, per esempio, riflette la condizione di disoccupazione tecnica e intellettuale, .parte della più generale disoccupazione giovanile, che sta assumendo nol nostro paese dimensioni abnormi. Dopo alcuni anni, in cui si è registrata una tendenza al ristagno della popolazione studentesca universitaria, siamo di fronte a un nuovo, notevole. incremento delle iscrizioni, anche se differenziato da ateneo ad ateneo: a differenza del 1969'70, quando l'aumento delle immatricolazioni aveva il segno di una domanda di istruzione superiore da parte di strati e classi sociali da sempre esclusi, l'incremento attuale va messo in relazione alla difficoltà di trovare lavoro per i giovani diplomati e quindi accentua la funzione dell'università come sacca di contenimento delle contraddizioni determinate dalla disoccupazione giovanile.

Inoltre la ristrOttezza della base di classe degli studenti universitari (la bassissima percentuale di giovani di estrazione operaia e contadina è rimasta praticamente immutata in questi anni) è il riverbero del funzionamento complessivamerbté classista del sistema dell'istruzione; lale situazione è ulteriormente aggravata dal meccanismo as. sistenziale fondato quasi esclusivamente sul presalario che, se da un lato costituisce la spesa maggiore dello Stato in materia di diritto allo studio, dall'altro impedisce una politica di servizi sociali e culturali di cui gli atenei sano privi. — Infine la povertà e l'arretratezza delle strutture didattiche e scientifiche degli atenei, la degradazione della forma-

zione tecnica e culturale, vanno messe in relazione alle scelte più generali delle classi dominanti in ordine alla crisi che il paese sta attraversando. La crisi della ricerca scientifica è uno dei risultati della poli. tira, perseguita in tutti questi anni dai grandi gruppi capitalistici, che si è costantemente rifiutata di operare modifiche nell'apparato produttivo del paese nel senso del « salto tcc nologico », che ha permanentemente evitato di cogliere -tutte le implicazioni dalle lotte operaie in termini di nuova politica industriale e degli investimenti; sono Scelte che in questa fase si traducono nel tentativo di ridimensionare la base produttiva e di ridefinire in maniera ancora subalterna la collocazione internazionale dell'Italia:i La miseria culturale della formazione universitaria, la sua prevalente riduzione a nozioni burocraticamente apprese, sono da un lato l'espressione della crisi di egemonia delle classi dominanti sui processi formativi e, dall'altro, una via per irreggimentare e mantenere sotto il controllo dei gruppi dominanti la 'spinta relativamente di massa all'istruzione; vanno in questo senso sia laseparazione sempre più marcata tra formazione e realtà dell'apparato produttivo (e problemi della crisi del paese) con una conseguente e deprofessionalizzazione » degli studi universitari, sia. la delega a strutture separale dalla «università di massa», o addirittura private, del momento della formazione di personale qualificato a livelli superiori (particolari istituti in rapporto con gruppi industriali e finanziari; scuole speciali a numero chiuso). Conseguenza ultima di tutto ciò è la bassissima produttività sociale e culturale dell'università, tale che molti studenti universitari lo sono solo ai fini delle statistiche; lo dimostra la percentuale irrisoria dei frequentanti, l'aumento del numero di coloro che abbandonano l'università prima di conseguire il titolo, l'incremento dei fuoriCorso:

L'insieme di questi elementi definisce una situazione in cui la condizione sociale, materiale e .culturale degli studenti in rapporto all'istruzio'ne universitaria, lungi dall'essere il prodotto di semplici « i neff ic icnze » dell'apparato :statuale che do...stesso sviluppo capitalistico tenderebbe ad eliminare o ad esprimere il semplice « disagio » di strati emarginati dalla produzione, l'espressione al livello più alto dei 'processi formativi della crisi generale del paese ed è 'profondamente segnata dalle scelte politiche ed economi-

Laureati occupati per settori di attivita'

1951 1961 1971 1974

che delle classi dominanti. inoltre i processi disgregativi in atto nell'istruzione universitaria sono a loro volta un fattore di distorsione dello sviluppo sociale e produttivo: si pensi al rigonfiamento 113norme di certe facoltà che offrono un titolo « generico » e orientato verso il pubblico impiego e le attività terziarie in corrispondenza alla bassissima domanda di personale qualificato che proviene da parte dei settori propriamente produttivi.

La consapevolezza di come l'università sia collocata in posizione non marginale rispetto ai fondamentali processi sociali e politici che investono il paese porta a rilevare quale scarto ci sia tra la rilevanza generale e nazionale dei fenomeni che investono le strutture accademiche e la relativa debolezza nell'organizzazione e nella lotta delle forze sociali interne (in primo luogo gli studenti universitari, ma anche il sindacato scuola); più in generale come qui si sconti una relativa arretratezza *di elaborazione e di proposta di trasformazione da parte dell'insieme del movimento operaio e democratico se la si commisura alla maturità raggiunta dalla tematica di riforma degli altri fondamentali settori sociali.

Gli studenti universitari vivono oggi una duplice con-

Laureati e occupati per settori di attività. I servizi (altre attività) hanno assorbito dal 1951 Ai 1974 il grosso della ;orza-lavoro laureata; in particolare, su 305 mila nuovi posti di lavoro la scuola ne inette a disposizione circa 245 mila. L'industria, dopo il maggior assorbimento veri ficatosi negli anni del boom economico, fa registrare incrementi assai scarsi. L'agricoltura offre sempre scarsissimi posti di lavoro per il personale di alta qualificazione -

traddizione: tra il saldo orientamento democratico e antifascista diffuso a livello di (massa (che si è massicciamente espresso « a sinistra a sia alle elezioni universitarie dal. febbraio '75 sia alle elezioni del 15 giugno) e la minore partecipazione all'iniziativa di lotta; tra la crisi che nei suoi aspetti sociali, materiali e culturali li coinvolge nell'insieme e li rende i soggetti potenziali di un processo di lotta e di emancipazione collettiva e il ritardo con cui tende a manifestarsi una risposta piasitiva allo stato di cose presente. '

La risposta alle difficoltà nella costruzione di un'iniziativa politica permanente negii atenei, così come le condizioni per una ripresa a livello di massa delle lotte, vanno ricercate nella maturità raggiunta dal movimento operaio che, a partire dalle lotte del 1968'69 contro l'organizzazione capitalistica del lavoro in fabbrica, ha posto obiettivi di alternativa complessiva al mec- 1 oanismo di sviluppo economico, 'tanto da essere oggi protagonista, in una fase di crisi tra de più gravi a livello internazionale, di uno scontro sociale e politico di grande portata sulle prospettive di sviluppo del sistema produttivo e sociale del paese. E' in questa maturità che possono essere rintracciate le condizioni per porre in maniera radicalmente nuova la prospettiva di

La proposta comunista di un fondo nazionale UN PIANO PER AVVIARE AL LAVORO MIGLIAIA DI GIOVANI DISOCCUPATI

Si discute molto, negli ultimi tempi. del grave problema deli'inoccupazione giovanile e della sua risoluzione: è da sottolineare subito che emergono, anche da qui, in modó decisamente chiaro, le responsabilità delle classi dominanti italiane e

a direzione democristiana, ultimi decenni, per le -celie compiute riguardo al tipo di sviluppo, alla politica ,colastica in generale, ed alla to:mazione professionale particolare, e che sono riso. tate, come la crisi ha chiaranieten evidenziato, assai clan-

La condizione materia e delle nuove generazioni nella scuola, nelle Università e nel lavoro, il supersfruttamento, la sottoccupazione e la disoccupazione sopratutto intellettuale. costituisce uno degli aspetti più gravi della profonda crisi economica, sociale, morale e ideale che travaglia la nostra società.

Prendere atto della condizione dei giovani significa per le forze democratiche e per il movimento operaio misurarsi con la questione giovanile nel suo complesso come grande questione nazionale,' individuando nel problema della disoccupazione giovanile un carattere strutturale dell'attuale tipo di sviluppo economico, che emargina e distrugge risorse, umane e intellettuali in primo luogo.

Un impegno in tale direzione, che contribuisca a portare le nuove generazioni all'interno del movimento di lotta in atto per l'occupazione e per un diverso sviluppo economico e sociale, realizzando un legame organico tra le nuove generazioni e il movimento dei lavoratori, è connesso a profondi mutamenti economici e sociali, all'allargamento e alla riqualificazione della base produttiva, all'impiego di forza lavoro verso i settori produttivi.

Il pee \ i-o comunista ha da tempo indicato nella soluzione della questione dell'occupazione giovanile una delle condizioni essenziali per uscire dalla crisi stilla base di un nuovo modello di sviluppo, rilevando inoltre come questa linea di lotta per l'occupazione stabile e qualificata delle giovani generazioni si leghi strettamente all'inizativa più generale per avviare una politica democratica di piano, che rappresenta lo strumento principale per la realizzazione di un diverso modello di sviluppo, in grado di utilizzare appieno le risorse e le energie del l'oeS e e le capacità culturali e professionali delle giovani generazioni in primo luogo.

In tale ambito l'obiettivo centrale da perseguire anche per il problema della disoccupazione giovanile (la offerta addizionale di lavoro nel prossimo triennio è valutata intorno alle 5.000-6.000 unità all'anno) è quello di sviluppare il lavoro produttivo, bloccando e invertendo la tendenza al rigonfiamento del terziario, orientando l'uso della forza lavoro intellettuale all'interno del settore produttivo. Si consideri che in base alle ultime rilevazioni del CENSIS si può valutare la presenza di 250.000 disoccupati intellettuali nel Mezzogiorno e di ben 25.000-26.000 in Sardegna.

L'attuazione del piano di preavviamento al lavoro dei giovani richiede inoltre il coordinamento e l'unificazione nell'ambito della programmazione regionale degli interventi statali e regionali. E' evidente infatti che l'intervento della Regione in tale settore deve avere carattere aggiuntivo. Ne consegue pertanto che deve essere rivendicato con energia il contributo fondamentale del Governo per l'attuazione del piano di preavviamento.

Si è ritenuto preferibile, anziché proporre una legge vincolante, offrire una piattaforma aperta a un dibattito più vario, nell'intento di consentire una molteplicità di proposte che arricchiscano la proposta di piano.

Siamo profondamente coscienti che una soluzione adeguata di tale problema, data la sua natura, non può venire che dalla realizzazione di un diverso modello di sviluppo, economico e sociale, e quindi dall'emergere di una prospettiva di riconversione, di allargamento e di sviluppo tecnologico della base produttiva.

E' in tale prospettiva che si colloca la nostra proposta (complessiva) riguardo al problema dei giovani in cerca di prima occupazione. Nel for-

nutiaria specificamente partiamo dalla considerazione che: A siamo in presenza di una situazione di gravità sociale estrema della condizione di inoccupazione in cui versano estese masse di giovani — altamente scolarizzate e non e che tale inoccupazione è di natura struttura/e: B) la crea• zione di un numero sufficienle di nuovi posti di lavoro stabile e qualificato, attraverso la realizzazione di un diverso modello di sviluppo non può avvenire a tempi brevi; C) non c'è oggi connessione tra

offerta e domanda di forzai-ma-o, soprattutto nella prospettiva di uno sviluppo diverso. • Non ci nascondiamo il pericoi() di dar vita ad una nuota forma di assistenzialisino, ma pensiamo che a evitarlo posa contribuire la capacità del movimento operaio e delle forze democratiche di controllare una reale prospettiva di sviluppo.• La nostra proposta complessiva si articola in tre ing)menti: il Attuazione di un piano nazionale di avviamento al lavoro e di impiego immediato straordinario dei giovani -- scolarizzati e non in cerca di prima occupazione: 2) creazione di nuovi sbocchi occupazionali nella scuola per gli insegnanti inoccupa; i, :ti riforma dell'apprendistato.

La proposta specifica che avanziamo ha carattere stra• ordinario e sperimentale; il piano riguarda i giovani sotto i 2f anni in cerca di prima occupazione, ed è basato sulla loro partecipazione retribuita a. corsi - di formazione professionale ed a forme di impiego straordinario: ovvero, niebi studio (formazione professionale) — metà lavoro: autonomo l'un momento dall'altro.

Attraverso i corsi si pilota ad una qualificazione e ad una riconversione Professionale della forza-lavoro, in funzione di un diverso modello di sviluppo, e che quindi siano orientate, soprattutto, a indirizzare i giovani verso il lavoro nroduttivo, nell'industria e nell'agricoltura.

Con le forme di lavoro straordinario si tende intanto :al un impiego dei giovani inoccupati socialmente utile, il :cui valore sociale, politico e morale non può sfuggire ad alcuno. Il piano, nella propo'la, è finanziato con un fondo ad hoc, per la retribuzione dei giovani i fondamentalmente, e l'adeguamento della disponibilità finanziaria delle Regioni in materia di formazione professionale. Tale fondo viene ripartito tra le Regioni in base ad una scelta meridionalista (in proporzione, cioè, al numero di giovani mocctipati ed emigrati).

Data l'entità della massa dei giovani in cerca di prima occupazione (indagine speciale ISFOL-DOMA: nel 1974. 'tra i 13 ed i 24 anni: 620 mila circa). l'intervento statale non può limitarsi al ridotto quantitativo della proposta MoroAnclreatta (della quale, pur sottolineando la novità dell'attenzione governativa al problema. non condividiamo la impostazione generale(: perciò indichiamo come numero, non fantasioso e demagogico, di giovani da far partecipare annualmente al piano quello di 150.200 mila.

I corsi (con momenti spe- cifici di formazione sal lavomi vengono realizzati all'interno della struttura attuale della formazione professionale (cioè, senza crearne un'altra parallela). 11 nostro discorso, qui, si inserisce in quello della riforma complessiva del settore, della quale il piano può costituire un primo momento ed•una sollecitazione, tramite l'attuazione di brevi col-s1 che prefigurano già uno degli aspetti qualificanti della nuova scuola che si intende realizzare: una scuola media superiore unitaria, accompagnata da corsi (brevi) di formazione professionale in corrispondenza ai diversi livelli di uscita (biennio e t riennio t. Naturalmente, l'accesso ai corsi di formazione professionale — in generale e non soltanto, ovviamente, per quelli proposti nel piano — agevolando, nel contempo, la partecipazione di chi non possiede tale titolo ai corsi di recupero dell'obbligo, è aperto anche a coloro che non hanno frequentato la scuola media superiore.

Per il lavoro straordinario, In sostanza, la scelta fondamentale che indichiamo è quella di impiegare i giovani in opere e servizi di pubblica utilità.

Per la retribuzione, se ne propone una uguale per tutti (ad esempio: la metà — essendo la metà l'orario di lavoro — del salario reale mensile dell'operaio comune edile: all'incirca 100 mila lire), senza oneri sociali, eccetto che per malattia ed infortunio.

La partecipazione al piano è

di durata annuale, non retterabile e non dà diritto automatico ad cassunsione.

La domanda di partecipazione al piano avviene attraverso l'iscrizione a liste speciali, e l'accesso sulla base di una graduatoria definita attraverso dei criteri oggettivi da studiarsi. Per incentivare la partecipazione femminile al piano, Si propone che l'accesso delle giovani inoccupate avvenga sulla base della percentuale maggiorata (in termini da definirsi) di presenza femminile nelle liste speciali.

Per lo sviluppo dell'occupazione all'interno della scuola,

si propone: l'istituzioizaltzzazione dei cori-delle 150 ore (facendo cosi:-4'diyenire corsi un settore permanente della struttura scolastica statale) e la realizzazione di un programma straordinario di sviluppo, nel Meridione, di corsi tipo 150 ore, della scuola materna e del tempo pieno nell'obbligo.

Per lo sviluppo dell'occupazione (e della qualificazione) dei giovani nei settori produttivi minori, si propone di riformare la legge (sempre più inadeguata) sull' apprendistato, riducendo l'orario di lavoro e allargando lo spazio

della formazione professionale: non addossando l'onere di ciò al datore di lavoro, ma predisponendo un adeguato intervento statale. Si può conseguire così un elevamento dell'occupazione giovanile ed una reale qualificazione' del giovane lavoratore, mettendo in atto, al tempo stesso, un processo importante per la stessa prospettiva di sviluppo qualificato della piccola industria e dell'artigianato. Sottoponiamo la nostra proposta al dibattito, ma soprattutto, sottolineiamo l'esigenza e l'urgenza di sviluppare l'iniziativa, politica e di lotta, a

tutti i liyelli (a cominciare da un censimento di massa dell'offerta di lavoro giovanile e delle possibili occasioni di impegno straordinario), costruendo un vero e proprio movimento unitario di massa di tutti i giovani disoccupati, soprattutto nel Mezzogiorno, con proprie forme di organizzazione autonoma (« Comitati » e « Leghe ») e in un rap-, porto positivo e permanente con le organizzazioni dei lavoratori, il movimento degli studenti e le istituzioni democratiche.

Amos CecchiSTUDENTI: CONFRONTO APERTO PER LA RICERCA DELL'UNITÀ

Partecipano rappresentanti di OSA, CUB, FGCI, FGSI, PDUP, Avanguardia operaia e Gioventù adiste • Assistono giovani dc, repubblicani, di Lotta Continua e Comunione e Liberazione

Per la prima volta dal 1968 ad oggi studenti appartenenti ad orientamenti politici diversi e militanti in schieramenti che spesso, in questi anni, si cono fronteggiati nelle scuole su posizioni contrastanti, si sono riuniti a Firenze in un incontro che le forze promotrici hanno definito "Convegno Nazionale Unitario".

Un avvenimento di estrema importanza, quindi, quello che si è svolto nell'auditorium FLOG dei la voratori della Galileo, con la par_ tecipazione di circa 700 studenti medi, delegati degli OSA (Organismi Studenteschi Autonomi, nei qua li militano i giovani comunisti), dei CPU (Collettivi Politici Unitari, che si richiamano al PDUP), dei CUB (Comitati Unitari di Base, che si richiamano ad Avanguardia Operaia) e di FGCI, FGSI, Gioventù Aclista, PDUP, Avanguardia Operaia, Erano presenti, in veste di invitati anche rappresentanti dei giovani Democristiani, Repubblicani e di Comunione e Liberazione.

L'atmosfera del convegno è stata caratterizzata da un'esplicita volontà comune di realizzare un dibattito aperto e chiaro, ma civile ed ordinato, che permettesse di mettere a confronto le diverse posizioni.

I movimenti che hanno indetto il Convegno hanno voluto sottolineare la maturità ormai raggiunta dalla stragrande maggioranza delle forze studentesche, presentando una relazione di apertura concorda1;a.

Il dibattito, estremamente appassionato e caratterizzato talora da punte di tensione e da intemperanze durante il saluto dei giovani Democristiani e di Lotta Continua, si è concluso, tuttavia, fatto questo di estrema rilevanza, con un documento unitario.

Per evitare però vuoti tatticismi di vertice, la relazione stessa ha esposto una attenta analisi della situazione economica, politica e sociale del Paese e, in questo quadro, gli obiettivi di lotta degli studenti (riforma e occupazione), ma non ha affrontato, indicandoli invece come temi su. quali va aperto e sviluppato il dibattito specialmente nelle scuole, i due punti sui quali le forze promotrici si trovano ancora su posizioni diverse: quello del ruolo dei

consigli del delegati di classe e quello dello « stato del movimento degli studenti ».

Le posizioni non appaiono, almeno fino a questo momento, comunque del tutto inconciliabili.

Il problema di fondo, del resto — lo ha detto esplicitamente Capelli della FGCI — non consiste nella citazione o meno della validità dell'esperienza dei consigli divi delegati (organismi che dovrebbero venire eletti da tutti gli alunni di una classe), quanto invece nell'impostazione d e I rapporto politico all'interno delle scuole fra gli studenti di sinistra (indiscutibilmente componente largamente maggioritaria) e le masse studentesche e in particolare con la parte moderata di esse (si è nominata a questo prppòsito Comunione e Liberazione), che alcuni (fra i quali appunto la FGCI e gli OSA) intendono coinvolgere nel movimento sulla base di un conIronto non ambiguo ma senza pregiudiziali, mentre altri ,:onsiderano, frange marginali e comunque non recuperabili.

Secondo la FGCI vi sono oggi le condizioni per sviluppare un movimento studentesco autonomo e organizzato che, ha sostenuto Capelli, liberi le forze politiche dal compito di direzione che esse ancora svolgono nel con-

ironto degli studenti e d'altra parte liberi il movimento studentesco dal ruolo di sostituto delle forze politiche nelle scuole. E' possibile quindi avviarsi — è questa la tesi esposta dal dirigente degli studenti comunisti — alla creazione di una associazione di massa non di tutti gli studenti, ma di quegli studenti . che si riconoscono in alcune precise discriminanti ed in particolare nella volontà di trasformazione democratica nella società e nella scuola. Questa ipotesi non intende trarre autorità e forza da un cartello di forze studentesche organizzate (è questa la critica avanzata da Lotta continua), ma vuole invece passare attraverso un dibattito di base nelle scuole che affronti esplicitamente il confronto fra posizioni diverse.

In esso si afferma che:

1) è positivo il processo di costruzione dei consigli dei delegati che va consolidato ed esteso;

2) è da continuare il dibattito orientato sullo sviluppo dell'unità del movimento e basato sulla piattaforma per lo sciopero del 10 febbraio;

3) gli obiettivi di lotta centrale sono PoCcupazione e la riforma della scuola, raggiungibili però solo se si avrà a una svolta che sancisca un ruolo di governo delle forze del movimento operaio »; 4) la mobilitazione del movimento degli studenti nell'imminente campagna elettorale deve realizzarsi a fianco del movimento dei lavoratori impegnato nella battaglia contrattuale; 5) la ripresa più ampia del dibattito sul programma e sulle forme di organizzazione del movimento studentesco è rimandata ad un seminario nazionale da tenersi dopo le elezioni.

sviluppo del movimento universitario, così come dimostra la ripresa dell'iniziativa del movimento degli studenti medi in questi ultimi anni, avvenuta proprio nella riappropriazione della scuola come terreno specifico di lotta.

Se la crisi sociale che investe gli studenti universitari è espressione delle generali scelte, politiche ed economiche, delle classi dominanti; se a loro volta i caratteri di questa crisi sono tali da aggravare ulteriormente gli squilibri dello sviluppo del paese, d problema centrale per una lotta degli studenti che sia al livello delle questioni poste dalla disgregazione delle strutture universitarie, e contemporaneamente per una proposta complessiva del movimento di classe sull'università, è la realizzazione di un nesso tra rivendicazioni particolari e prospettive generali, tra una prospettiva di trasformazione dell'università e gli obiettivi del movimento oneraio.

terreno su cui costruire ogni questo rannorto è la mobilitazione politica degli studenti per investire l'università dei problemi della crisi del paese, delle istanze di conoscenza e di elaborazione espresse dai movimenti di massa dei lavoratori, e per porre la questione dello svilunno dell'occupazione oualificata.

Di fronte all'attuale improduttività sociale e culturale dell'università, di cui si fanno custodi i grommi accademici più conservatori legati ai più vari settori delle classi dominanti; di fronte alla degradazione a semnlici nozioni contenuti dello studio, la lotta è per introdurre un nuovo e alternativo criterio di comprensione della realtà sin nel-

la ricerca che nella didattica, orientato verso la domanda di conoscenza e di trasformazione che proviene dal movimento dei lavoratori (per esempio, investire la facoltà di Medicina dei problemi posti dalla lotta per la riforma sanitaria; Giurisprudenza e Scienze politirle elci prohlemi di ritorna dello Stato; Lettere, Magktero e Scienze delle questioni dell'insegnamento; Ingegneria e le facoltà tecniche dei problemi dell'assetto del territorio e della riconversione industriale). Questo significa in primo luogo tendere alla ricostruii ine di una capacita collettiva di conoscenza per gli intellettuali e un proprio ruolo specifico, che il capitale aveva espropriato, .:otto l'egemonia della classe operaia; in secondo luogo, inserire in maniera originale gli studenti nel movimento cui lotta per l'occupazione.

Certo e che, per costruire un movimento che dall'interno dell'università, in un processo permanente dì trasformazione delle sue strutture, ponga questioni di tale rilevanza, vanno superate le difficoltà costituite dalla stessa disgregazione degli atenei e dalla non-frequenza degli studenti. Occorre avere la capacità di ricomporre unitariamente attorno a questo asse strategico obiettivi riguardanti lo sviluppo dei servizi sociali e la programmazione delle sedi universitarie; affiancare al fon:I mentale processo di aggregazione degli studenti negli atenei momenti di nuca izzaii• ne e di lotta territoriali, in particolare nei_ centri urbani compresi nel bacino di utenza di ciascuna università.

NUOVI CONTE NU T

Il testo di legge che il P.C.I. sottopone alla discussione nel Paese ha un carattere particolare. Si tratta di una proposta che affronta solo alcune questioni di fondamentale importanza nella vita universi— taria. Non dunque un insieme di norme minuziose, tali da fornire una risposta esauriente e definitiva a tutti i problemi, ma un provvedi— mento che, per la sua agilità e concisione può essere rapidamente di— scusso ed approvato e pub, al tempo stesso, avviare un più generale processo riformatore. Il progetto di legge del P.C.I. prevede: L'ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI. Abolite le facoltà, gli istituti e le cattedre, spetterà ai dipartimenti: a)superare la frantumazione e la separazione delle varie discipline; b) ricomporre l'unità tra inse gnamento e ricerca; c)programmare e coordinare l'attività didattica è scientifica; d)coprire con trasferimenti o concorsi i posti ,di ruolo vacanti o di nuova istituzione.

Organi del dipartimento saranno: a) il Consiglio, composto da tutto il personale docente, i contrattisti, gli studenti,eletti pari ad 1/5 del totale dei membri. Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta e stabilisce le linee direttive generali di funzionamento del Diparti— mento; b) la Giunta: composta dal Direttore e da 8 o 10 membri, eletti metà tra i docenti di ruolo e metà tra i membri del Consiglio. / La Giunta ha il compito di attuare i criteri generali fissati dal Con giglio.

UNA MAGGIORE SERIETA , E RIGORE NEL LAVORO UNIVERSITARIO: da attuar— si a) per gli insegnanti, con l'attuazione del tempo pieno e della in compatibilità con l'esercizio di altre professioni; b) per gli etuden ti, con il doveré della frequenza, del quale di devono ovviamente crn are le condizioni di. base. A questo proposito vengono trasferite allè Regioni le competenze per l'attuazione di una seria e articolata poli— tica di diritto allo studio, che miri a mutare la composizione di clan se della popolazione studentesca.

LA RIDUZIONE DELL'ATTUALE MOLTEPLICITA' E DISPARITA' DI RUOLI DEI DOCENTI UNIVERSITARI da attuarsi attraverso l'introduzione della uni— cità della funzione docente e la divisione dell'intero corpo in due .ivelli di progressione di carriera, .con nuove norme per la formazio— ne e la selezione dei docenti.

UNO SVILUPPO PROGF,AZ1ATO DELL'UNIVERSITA, attraverso l'istituzione di nuovi organi di governo e di controllo sociale, quali il. Consiglio nazionale universitario e il Consiglio universitario regionale.

UN SERIO INCREMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA attraverso l'istitu— zione di un apposito capitolo di spesa, che si dovrà aggiungere aifon di già.stanziati. Queste somme saranno ripartite tra le Università sii proposta del CNU e sulla base di criteri oggettivi e di priorità tra settori di ricerca.

Le considerazioni fin qui fatte hanno messo in luce il problema della disoccupazione gio vanile: ma spesso ancora peggiore è la condizione di quei giovani che incominciano a lavorare non appena terminata la scuola dell'obbligo, ed anche prima.

I giovani apprendisti, incapaci di identificarsi sia con i giovani che con gli adulti, vivono una condizione di effettiva emarginazione sociale.

Il loro curriculum scolastico è generalmente caratterizzato dall'alta incidenza dei fenomeni della ripetenza e dell'abbandono degli studi prima dell'assolvimento dell'obbligo ecc lastico. Il passaggio dallascuola al lavoro costituisce di solito un brusco passaggio dall'e:.à infantile all'età adulta, bloccando o limitando quella fase di progettazione circa il proprio avvenire, tanto importante per la crescita di ogni individuo.

Di fronte a questa brusca inter ruzione, determinata da circostanze esterne, i giovani lavoratori reagiscono in due maniere diverse: o accettano, facendolo proprio, il giudizio dato ' dalla scuola nei loro confronti -"non ero portato per gli studi"- oppure continuano a cercare, al di fuori del lavoro quotidiano, quegli spazi alternativi (seconda professione o scuola serale). che fanno intrav vedere a lunga scadenza una ;mi compiuta affernazione della pro_ pria personalità e delle proprie aspirazioni.

Nell'ambito del lavoro l'appren dista è spesso costretto ad e-seguire lavori in serie e a rit mo predeterminato, che non rispondono alla qualifica per cui è stato assunto e tanto meno al l'esigenza di un'effettiva fase di formazione professionale.

Numerose inchieste rivelano che gli apprendisti sono utilizzati in attività di durata giornalie ra corrispondente a quella de-gli operai adulti, e quindi superiore a quanto previsto dalle norme vigenti.

Si denuncia inoltre la pratica dello straordinario e le condizioni di lavoro che non offrono sufficienti garanzie di sicurezza. Gli esempi di questo stato di cose si possono trovare quotidianamente sulle pagine della cronaca nera.

Tutto ciò dimostra come non vi sia nessuna reale corrisrondenza tra l'immagine del "giovane che apprende un mestiere" e il ruolo reale che gli viene offer to nella struttura produttiva.-

Un aspetto ancora più grave del lavoro minorile 1- rappresentato da que.lo che la legge definisce "lavoro dei fanciulli", cioé di coloro che non hanno ancora raggiunto i 14 anni, e che in Italia rappresenta attualmente una massa di circa 300.000 unità, core attesta una indagine campionaria del Cen sis.

Le componenti del lavoro minorile sono principalmente due:

la prima, la più grossa, è quel la che proviene dall'evasionedella istruzione dell'obbligo ed è quella che più si configura nel lavoro stabile o precario; la seconda componente, che sfugge alle indagini, è data dai fanciulli, fino ai 14 anni, che si dichiarano studenti, ma che contemporaneamente lavorano. Il fenomeno sembra avere una dimensione nazionale, con una maggiore concentrazione nel Meridione.

Lavoro della terra, assistenza al bestiame, lavoro a domicilio edilizia, commercio, servizi, appalti e subappalti sono le forme più usate per lo sfruttamento dei minori.

Sempre dall'indagine è interes-

Gli apprendisti: né ragazzi né adulti

.ante notare come oltre il 50% lavori tutto l'arco dell'anno (lavoro stabile), più del 305 lavori da 3 a 10 mesi (lavoro precario e sottoccupazione), e quindi solo una minima parte si possa attribuire a lavori stagionali.

T' evidente allora che in gran parte si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro,marginale,a basso costo (30-40.000 lire al mese), sehza contributi l sociali e senza possibilità di i miglioramento, che permette il massimo di sfruttamento e contemporaneamente il massimo profitto per il datore di lavoro. Le cause dell'abbandono della scuola sono quasi sempre di natura economico-sociale.

Da un'inchiesta di Gioventù Aclista risulta che la maggior parte dei ragazzi che lavorano provengono da famiglie numerose (57,67.". con 4-6 membri,32,5l con più di 6 membri). Da un'altra inchiesta levet risulta chf nel 197C il 69"- dei giovani chf ha dichiarato di avere abbandonato gli studi prima del compimento dei 14 anni, proveniva da famiglie con reddito mensil, fino a 100.000 lire, e che il 455', dei giovani evasori della scuola dell'obbligo risiedeva nelle regioni meridionali.

Alla pressione del bisogno materiale delle famiglie va poi aggiunta, nella maggior parte dei casi, l'incapacità della scuola di accettare ed interes sare i ragazzi delle classi economicamente più deboli ed emarginate, colmando l'enorme baratro esistente tra la loro realtà quotidiana e gli insegnamenti scolastici.

Da quanto detto si rileva che esiste una notevole quantità di giovanissimi , le cui caratteristiche hanno ben poco a che fare con il "giovane" comunemente inteso.

Ecco qual è, molto spesso, il lavoro che attende un ragazzo dopo la fine della scuola dell'obbligo (quando la finisce, beninteso): all'insicurezza e alla fatica dell'oggi si aggiunge la scarsezza di prospettive per il domani

Le condizioni di marginalità in cui vivono ed il brusco, innaturale passaggio al.a categoria degli adulti inducono molto spesso questi giovani ad atteggiamenti molto più tradizionalistici dei loro coetanei: dipendenza dagli adulti; apatia,' rifugio in aspettative consumi-, Etiche. La realtà sociale, densa di problemi nei quali non riescono a riconoscersi, appare loro estranea, fatta eccezio ne per quei giovani che riesco: no ad identificarsi a pieno titolo in una nuova condizione: quella della classe operaia, con la sua ideologia e i suoi modelli di comportamento. Questa condizione pub essere modificata soltanto attraverso interventi strutturali, che aprano ai ragazzi, ogri costretti ad abbandonale la scuola,gli spazi necessari per crescere, discutere, comprendere la realtà che li circonda, e precisamente: (1) rimozione di tutti gli ostacoli per un effettivo diritto allo studio, attraverso scelte politiche che tengano in giusta considerazione il problema dei redditi familiari, poiché è inconcepibile che, ancora oggi si spendano miliardi per l'università, attraverso il presalario, e spiccioli per la scuola dell'obbligo e la scuola media superiore; (2) elevamento dei limiti d'età dell'obbligo scolastico previsto dalla riforma della scuola media eu1211211'. Oltre a ciò è necessario un intervento dei sindacati per il controllo delle condizioni generali del lavoro minorile. Positivi da questo punto di vista devono essere considerati gli interventi presso gli Iepet torati del lavoro, il controlli; sul lavoro a domicilio e il con_ trollo, come richiesto dai me-talmeccanici, degli appalti e subapralti.