10 minute read

3.2.2 Domanda turistica: caratteristiche

Figura 12: abitazioni stabilmente e non stabilmente occupate nei Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO (fonte dei dati: ISTAT, 2001).

prattutto le aree montane delle province di Belluno, Trento, Udine e Pordenone25. Si tratta quindi di una dinamica rilevante a livello globale sul territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, che non può essere trascurata in fase di sviluppo di strategie.

3.2.2 Domanda turistica: caratteristiche

L’analisi della ricettività ha fornito una panoramica della situazione e dei recenti sviluppi nell’offerta ricettiva nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, evidenziando alcuni fenomeni critici diffusi sul territorio (quali, ad esempio, i bassi livelli di utilizzo della ricettività disponibile e la diffusione del fenomeno delle abitazioni non stabilmente occupate) e alcuni fenomeni localizzati (scarsa diffusione delle certificazioni ambientali, scarsa qualità dell’offerta alberghiera). Il seguente capitolo analizza in maniera analoga la domanda turistica nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

È necessaria una breve premessa metodologica ai dati presentati in questo capitolo: i dati si riferiscono infatti a fenomeni che sono stati registrati nei comuni nel cui territorio le Dolomiti Patrimonio UNESCO ricadono. Si è scelto di far riferimento a

25 In queste due ultime province, il fenomeno assume un’incidenza maggiore in quanto deriva da una combinazione con paralleli fenomeni di spopolamento delle aree montane.

questi dati per un duplice motivo: in primo luogo, come chiarito nei capitoli introduttivi, per una strategia efficace relativa al turismo sostenibile è necessario intervenire sul territorio dolomitico in senso ampio, considerando i collegamenti funzionali delle aree core e buffer con una zona più ampia. In secondo luogo, l’assenza di dati omogenei per tutte e Dolomiti Patrimonio UNESCO sugli accessi alle aree core e buffer ha reso necessario l’utilizzo di questi dati anche per una stima degli impatti sulle aree core e buffer. L’analisi del dato quantitativo è stata accompagnata da una serie di sopralluoghi, effettuati sia nei periodi di punta che nei periodi di scarso afflusso. I sopralluoghi hanno permesso di verificare come il dato riferito alle presenze nei comuni possa essere un utile segnale per la determinazione degli afflussi nelle zone core e buffer. Ciò non significa però che, nelle aree nelle quali i dati comunali dell’affluenza annuale siano più bassi rispetto ad altre aree, non si possano verificare fenomeni di temporaneo sovraffollamento.

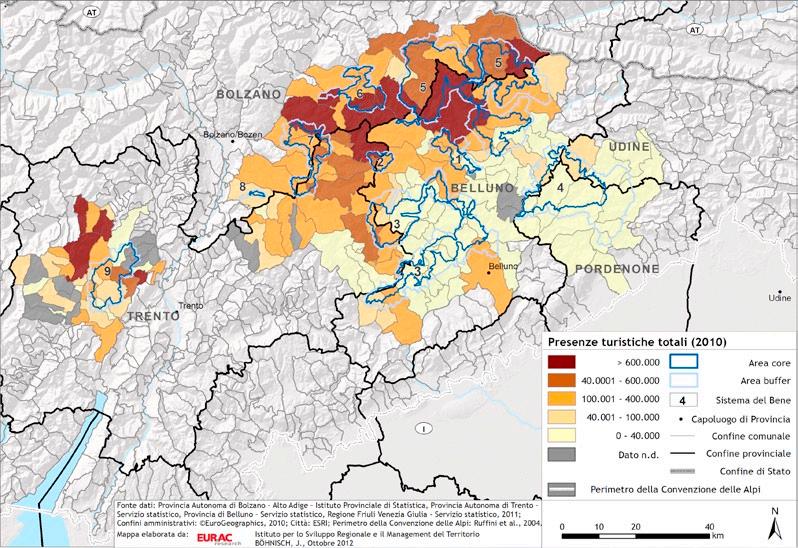

Per analizzare lo status quo dei flussi turistici al momento dell’iscrizione del territorio nella World Heritage List, è opportuno procedere descrivendo brevemente la distribuzione delle presenze turistiche nell’anno 2008 e il loro impatto sul territorio. Il fenomeno è rappresentato nella Figura 13, che mostra come, nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, le presenze si distribuiscano in modo disomogeneo, con una concentrazione in alcune aree specifiche. I Sistemi interessati da un maggiore afflusso turistico in termini assoluti sono i Sistemi 2, 5, 6, 7 e 9. All’interno di questi, particolarmente interessati da un rilevante afflusso (più di 600.000 presenze) già al momento dell’iscrizione nella World Heritage List risultavano essere i comuni di Canazei (Sistema 2), Sesto/Sexten, Cortina d’Ampezzo e Badia/Abtei (Sistema 5), Badia/Abtei, Corvara in Badia/Corvara e Selva di Val Gardena/Wolkenstein (Sistema 6), Castelrotto/Kastelruth (Sistema 7), Pinzolo e Andalo (Sistema 9). Sul territorio di due di questi comuni (Cortina d’Ampezzo e Canazei) sono in parte situate le aree già evidenziate in fase di ispezione della candidatura come hotspot critici: la Marmolada e le Tre Cime di Lavaredo.

I Sistemi 5 e 3, data la loro grandezza e la loro complessità territoriale, sono a loro volta soggetti a una distribuzione eterogenea delle presenze al loro interno. Lo stesso accade per il Sistema 9, pur avendo questo Sistema un territorio di minor ampiezza rispetto ai Sistemi 3 e 5.

Già prima dell’iscrizione nella World Heritage List, alcune aree delle Dolomiti Patrimonio UNESCO si presentavano dunque come attrattori di rilevanti flussi turistici, i cui impatti sul territorio possono essere dedotti dall’analisi della densità turistica, ovvero del rapporto fra il numero turisti e superficie del territorio sul quale questo numero si distribuisce (Figura 14).

Figura 13: presenze turistiche nei comuni adiacenti ai singoli Sistemi del Bene Dolomiti UNESCO nell’anno 2008 (anno precedente l’ingresso nella World Heritage List). (Fonte: EURAC, 2013).

Figura 14: densità turistica a livello comunale per l’anno 2008 (rapporto fra presenze e superficie espresso in presenze/km²) (Fonte: EURAC, 2013).

La Figura 14 mostra come i livelli più elevati di presenze per km² si riscontrino nei comuni adiacenti ai Sistemi 2, 5, 6, 7 e 9. Anche all’interno dei singoli Sistemi sono però presenti delle aree a maggiore densità turistica e delle aree in cui la presenza di turisti per km² è minore. Nonostante queste differenze, la densità turistica permette di visualizzare come il potenziale impatto sul territorio sia, nella parte sud delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, ridotto rispetto a quello che si riscontra nei settori nord e nord-ovest del Bene stesso. Questa situazione suggerisce dunque come sia auspicabile formulare diverse tipologie di strategie, applicabili a diverse realtà territoriali.

Allo stato attuale, risulta problematico comprendere se l’iscrizione delle Dolomiti nella World Heritage List abbia portato un significativo aumento di presenze turistiche sul territorio. Le serie temporali di dati disponibili sono infatti tuttora troppo brevi e numerose dinamiche poco attinenti con l’iscrizione nella World Heritage List (quali la crisi economica dell’anno 2009-2010) hanno avuto delle ripercussioni anche sui territori con maggiore attrattività turistica. La variazione delle presenze fra gli anni 2008 e 2010 (Figura 15) presenta dunque un andamento variegato, anche se si può chiaramente evincere un ulteriore rafforzamento delle dinamiche già in atto al momento dell’iscrizione nella World Heritage List: i dati mostrano come, prescindendo da singole variazioni a livello comunale, le aree in cui già prima dell’iscrizione delle Dolomiti nella

Figura 15: variazione delle presenze turistiche nei comuni adiacenti ai singoli Sistemi del Bene Dolomiti Patrimonio UNESCO fra l’anno 2008 (ultimo anno prima dell’ingresso nella World Heritage List) e l’anno 2010 (ultimo dato disponibile). (Fonte: EURAC, 2013).

World Heritage List si riscontrava il maggior numero di presenze abbiano tendenzialmente visto un ulteriore incremento del numero di presenze negli anni dal 2008 al 2010. A parità di superficie territoriale, gli stessi comuni hanno dunque visto un incremento della densità turistica.

I dati finora presentati si riferiscono ai valori registrati a livello annuale. L’offerta turistica delle Dolomiti Patrimonio UNESCO è però orientata sia verso prodotti per la stagione estiva (escursionismo e alpinismo) che invernale (sci alpino, sci di fondo, scialpinismo, racchette da neve). Per una valutazione più approfondita del fenomeno è dunque necessario distinguere fra gli impatti del turismo invernale e quelli del turismo estivo.

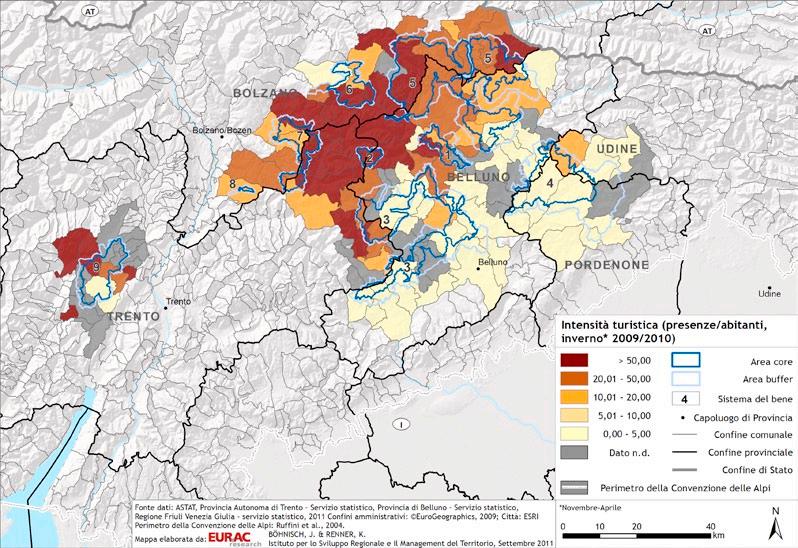

Per quel che riguarda gli impatti invernali, essi interessano maggiormente le aree circostanti le zone core e buffer piuttosto che le zone core e buffer stesse: sono infatti solo due le aree (Marmolada, Sistema 2 e Tofana, Sistema 5) nelle quali è possibile accedere tramite impianto di risalita e praticare attività sciistiche direttamente nella zona core e buffer. In molti casi, però, l’attività sciistica si sviluppa a ridosso delle zone buffer e altri tipi di attività, quali le racchette da neve e lo scialpinismo – che stanno attirando sempre più utenti (ASTAT, 2012) – sono praticabili in inverno anche nelle zone core di tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO. Non si può dunque escludere che parte delle presenze registrate nei comuni adiacenti alle zone core e buffer si riversi nelle zone core e buffer stesse anche nella stagione invernale. È auspicabile una verifica in questo senso con i dati degli impianti di risalita, soprattutto quelli di diretto accesso alle zone core e buffer: in fase di realizzazione del presente studio è stata avanzata opportuna richiesta di dati ai gestori degli impianti di risalita Marmolada e Freccia nel Cielo (Tofana), i quali non hanno però voluto fornire i dati per l’analisi.

Gli impatti del turismo nella stagione invernale sono stati stimati tramite l’indice di intensità turistica invernale (Figura 16). Questo indice riporta il rapporto fra le presenze totali in un determinato territorio e la popolazione residente moltiplicata per il periodo preso in considerazione (in questo caso, i mesi da novembre 2009 ad aprile 2010) e viene ampiamente utilizzato in letteratura per l’analisi degli impatti del turismo sul territorio e sulla popolazione residente: ad alti indici di intensità si associa un potenziale maggiore di criticità dal punto di vista ambientale e sociale (pressione del turismo sull’ambiente circostante e sulla popolazione residente). Come utile termine di paragone ai dati qui presentati, si può considerare come l’indice medio annuale di intensità turistica sia pari a 2,5 per la provincia di Belluno, a 12,5 per la provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige nel complesso e a 6 nella provincia autonoma di Trento (ASTAT, 2012). All’estero, la più alta intensità turistica annuale si riscontra in Tirolo (valore dell’indice pari a 12).

Figura 16: indice di intensità turistica invernale 2009/2010 (presenze/numero di residenti moltiplicato per i giorni del periodo novembre-aprile). (Fonte: EURAC, 2013).

Figura 17: indice di intensità turistica estiva 2010 (presenze/numero di residenti moltiplicato per i giorni del periodo maggio-ottobre). (Fonte: EURAC, 2013).

Non sorprende che le zone che registrano la maggiore intensità turistica in inverno siano quelle nelle quali il fenomeno dello sci è maggiormente diffuso e nelle quali si ha un’ampia offerta di impianti di risalita: la Val Gardena/Gröden e la Val Badia/Gadertal (Sistema 6), la Val di Fassa e l’Alpe di Siusi/Seiser Alm (Sistema 7 e 2), Rocca Pietore e Livinallongo del Col di Lana (Sistema 2), Sesto/Sexten e parti della Val Pusteria/Pustertal (Sistema 5), Andalo e Cortina d’Ampezzo (Sistema 9).

Particolare attenzione va invece prestata ai valori di intensità turistica che si registrano nella stagione estiva: mentre in inverno una parte delle aree dei singoli Sistemi del Bene potrebbe infatti non risultare accessibile ai visitatori sprovvisti di adeguata preparazione, d’estate la rete sentieristica permette di addentrarsi fino alle aree core dei singoli Sistemi, rendendo più alta la probabilità di un trasferimento della pressione dai comuni circostanti al Bene stesso. La Figura 17 illustra la situazione dell’intensità turistica nella stagione estiva, calcolata sul dato più recente a disposizione, ovvero la stagione estiva 2010 (maggio-ottobre). Si nota come le aree a maggiore intensità turistica invernale presentino valori significativi dell’indice di intensità turistica anche nella stagione estiva; a differenza dell’inverno, i valori di intensità turistica estiva appaiono però più distribuiti sul territorio dolomitico nel complesso.

La stagionalità del fenomeno turistico gioca dunque un ruolo importante nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO: essa è influenzata in maniera sostanziale dalla provenienza dei turisti e dalle loro abitudini di vacanza. A livello generale, nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO si registra una prevalenza di presenze di turisti italiani: ciò gio-

Sistema 9

Sistema 8

Sistema 7

Sistema 6

Sistema 5

Sistema 4

Sistema 3

Sistema 2

Sistema 1

Paesi di provenienza dei turisti nei Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Italia Germania Austria Svizzera e L. Benelux Altri Paesi

Figura 18: provenienza dei turisti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO in percentuale su totale.

ca un ruolo importante in quanto la classica struttura della vacanza con il “picco di agosto” contribuisce a concentrare le presenze in alcuni periodi specifici, elevando i valori di intensità turistica media per la stagione estiva. Ciò è valido soprattutto per quei Sistemi che si caratterizzano per la netta prevalenza di turisti italiani: come mostrato dal grafico in Figura 18 si tratta dei Sistemi 3, 4 e 9, che dipendono per più dell’80% delle loro presenze dal mercato italiano.

Al fine di fornire un opportuno ulteriore approfondimento delle dinamiche di stagionalità per i comuni dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO è stato anche calcolato l’indice di stagionalità, rapportando le presenze nella stagione estiva (maggio-ottobre) con con il numero di presenze totali. La Figura 19 mostra come la prevalenza a livello di Dolomiti Patrimonio UNESCO sia per un equilibrio fra le due stagioni o per una preponderanza verso la stagione estiva (si confrontino anche le informazioni delle Figure 16 e 17) mentre le aree a prevalenza di turismo invernale siano concentrate soprattutto nei Sistemi 2, 6 e nelle aree nord-ovest dei Sistemi 5 e 9.