CIÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

CONSELHO EDITORIAL

André Luiz V. da Costa e Silva

Cecilia Consolo

Dijon De Moraes

Jarbas Vargas Nascimento

Luís Augusto Barbosa Cortez

Marco Aurélio Cremasco

Rogerio Lerner

Open Access

CIÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Naercio Menezes Filho organizador

Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância

Ciência da primeira infância

© 2025 Naercio Menezes Filho (organizador)

Editora Edgard Blücher Ltda.

Publisher Edgard Blücher

Editor Eduardo Blücher

Coordenador editorial Rafael Fulanetti

Coordenadora de produção Ana Cristina Garcia

Produção editorial Andressa Lira

Preparação de texto Rodrigo Botelho

Diagramação Thaís Pereira

Revisão de texto Lígia Alves

Capa Laércio Flenic

Imagem da capa iStockphoto

Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br

Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.

Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Ciência da primeira infância [livro eletrônico] / Naercio Menezes Filho (org.) ; Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. -- São Paulo : Blucher, 2025.

Bibliografia

ISBN 978-65-5550-289-3 (PDF) ISBN 978-65-5550-293-0 (Epub)

1. Desenvolvimento infantil 2. Criança – Condições sociais – Brasil 3. Nutrição infantil 4. Educação infantil 5. Políticas públicas –Brasil I. Menezes Filho, Naercio II. Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância

25-1955

CDD 305.231

Índice para catálogo sistemático: 1. Desenvolvimento infantil

Agradecimentos

O Centro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI) é uma iniciativa do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), que reúne cinco instituições com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida na primeira infância: Insper, Fundação Bernard van Leer, David Rockefeller Center for Latin American Studies da Universidade de Harvard, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) e Porticus América Latina.

A produção deste livro foi viabilizada pelos trabalhos desenvolvidos no CPAPI (https://www.cpapi.org.br/) e no NCPI (https://ncpi.org.br/), financiados pela FMCSV e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP; processo 2019/12553-0), que incentivaram os autores a disseminar a importância da primeira infância e a produzir pesquisas na fronteira da ciência. Além disso, a publicação contou com o cofinanciamento da FAPESP (processo 2024/16786-8) e do Insper, possibilitando a concretização deste projeto.

Agradecemos a essas instituições e a todos que contribuíram para a realização deste livro.

Conteúdo

Apresentação

A importância da primeira infância ....................................................................................... 9

Prefácio

A ciência como bússola para a proteção das múltiplas primeiras infâncias brasileiras ................................................................................................................. 11

Mariana Luz

1. Desigualdade e pobreza na primeira infância ............................................................ 13

Bruno Kawaoka Komatsu e Naercio Menezes Filho

2. Plasticidade epigenética e desenvolvimento infantil .............................................. 35

Gisele Rodrigues Gouveia, Caroline Camilo e Helena Brentani

3. Impactos da alimentação e nutrição no desenvolvimento infantil ...................... 49

Juliana Araujo Teixeira e Sonia Isoyama Venancio

4. Sono e desenvolvimento infantil ................................................................................... 71

Rebeca Buest de Mesquita Silva, Vitor Lacerda , Adrielle Pykoc, Helena Schmidt, Julia Fernandes da Silva, Gustavo Santos e Fernando Louzada

5. Desenvolvimento infantil e parentalidade ................................................................. 83

Rogerio Lerner, Izabella Lopes de Arantes e Caroline Martins Dias

6. Experiências adversas na infância e suas consequências para o desenvolvimento ................................................................................................. 99

Maria Beatriz Martins Linhares e Elisa Rachel Pisani Altafim

7. A importância da Puericultura para o desenvolvimento na primeira infância ........................................................................................................ 113

Débora Falleiros de Mello, Lislaine Aparecida Fracolli e Maria de La Ó

Ramallo Veríssimo

8. Educação infantil ...........................................................................................................

Daniel Domingues dos Santos e Luiz Guilherme Scorzafave

9. Políticas públicas de primeira infância ...................................................................... 151

Claudia Cerqueira do Nascimento e Bruno Kawaoka Komatsu

os autores ....................................................................................................................

A importância da primeira infância

O desenvolvimento humano pode ser definido como um processo de transformação contínua, envolvendo mudanças quantitativas e qualitativas que ocorrem ao longo do ciclo da vida e que depende de fatores genéticos e ambientais. Os marcos do desenvolvimento nas suas etapas evolutivas seguem uma ordenação hierárquica, do mais simples para o mais complexo, das habilidades nas diferentes áreas do desenvolvimento. Cada etapa evolutiva tem a sua relevância para o pleno desenvolvimento e desempenha o papel de preparar as pessoas para as etapas subsequentes.

A primeira infância é a fase que vai da gestação até os seis anos de idade. Este é o período mais sensível na trajetória do desenvolvimento, pois é nele que as aquisições e domínios de habilidades ocorrem de forma mais rápida. A primeiríssima infância, por sua vez, é o período dentro da primeira infância que vai da gestação até os três primeiros anos de idade, que é especial pela importância das experiências das fases pré-natal, perinatal e neonatal na vida das pessoas.

O desenvolvimento infantil também ocorre em etapas evolutivas, organizadas em idades, que visam a aquisição e domínio de habilidades motoras, cognitivas, de linguagem, emocionais e sociais. Nesta fase, o desenvolvimento cerebral apresenta grande plasticidade, o que aumenta o potencial de aprendizagem e de mudanças comportamentais. Portanto, deve-se cuidar da qualidade da estimulação ambiental e das interações sociais para que elas sejam adequadas para promoção do desenvolvimento infantil. Nessa fase estabelecem-se os primeiros vínculos afetivos com o cuidador, o reconhecimento de emoções alheias e das próprias emoções.

Por ser um período sensível, a primeira infância é uma janela de oportunidades para que a criança possa se desenvolver plenamente, o que pode levá-la a obter um maior aprendizado na escola, ser maior produtiva quando adulta e realizar seus sonhos. Por outro lado, também é um período em que ela pode ser negativamente afetada por fatores de risco, tais como pobreza, fome, violência doméstica e condições de moradia e saneamento básico inadequadas. Neste sentido, políticas públicas são necessárias para bloquear ou ao menos atenuar a ação destes fatores de risco. Neste livro, fazemos um resumo sobre as evidências científicas recentes sobre a primeira infância. No primeiro capítulo, Naercio Menezes Filho e Bruno Kawaoka Komatsu resumem o que sabemos sobre as desigualdades na primeira infância, mostrando como elas impedem que a sociedade brasileira tenha mais igualdade de oportunidades, para que as nossas crianças possam realizar seus sonhos independentemente da sua origem social. Em seguida, Gisele Rodrigues Gouveia, Caroline Perez Camilo, Helena Brentani explicam o fenômeno de plasticidade epigenética e o desenvolvimento infantil, mostrando de modo muito interessante como a biologia é importante para a primeira infância.

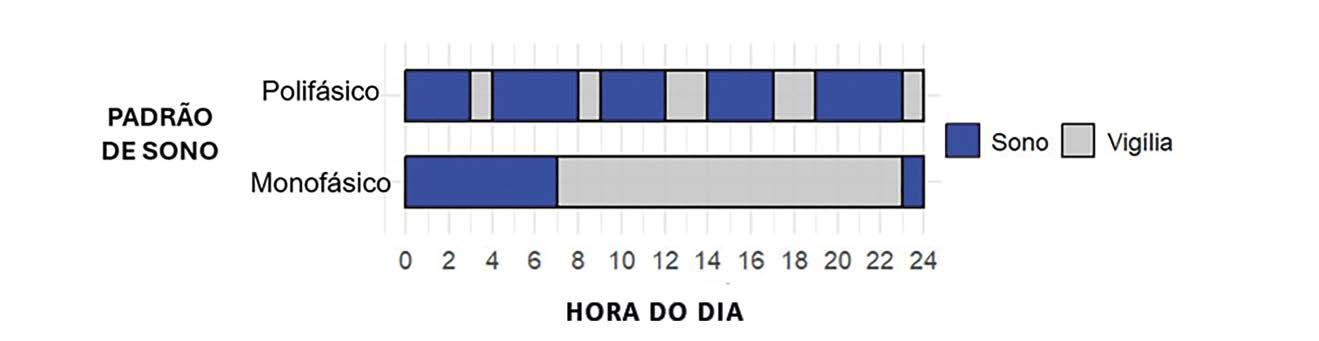

No terceiro capítulo, Sonia Venancio e Juliana Teixeira discutem os impactos da nutrição no desenvolvimento infantil, um tema fundamental, especialmente tendo em vista o aumento na proporção de crianças com insegurança alimentar que houve recentemente no Brasil, durante a pandemia. Em seguida, Rebeca Buest, Vitor Lacerda, Julia Fernandes da Silva, Helena Schmidt, Adrielle Pykocz, Gustavo Santos e Fernando Louzada mostram como a qualidade do sono é importante para que a criança consiga evoluir satisfatoriamente pelos estágios de desenvolvimento.

No quinto capítulo, Rogério Lerner, Izabella Lopes de Arantes e Caroline Martins Dias destacam a importância dos pais no processo de desenvolvimento, discutindo as evidências trazidas por programas que buscam melhorar a parentalidade. Em seguida, Maria Beatriz Martins Linhares e Elisa Rachel Pisani Altafim mostram como experiências adversas na infância afetam o desenvolvimento na primeira infância, analisando também o impacto de programas direcionados para reduzir a sua ocorrência.

No sétimo capítulo, Débora Falleiros de Mello, Lislaine Aparecida Fracolli e, Maria de La Ó Ramallo Veríssimo destacam a importância da Puericultura para o desenvolvimento, mostrando a importância da prevenção e dos cuidados nos primeiros anos de vida. Em seguida, Daniel Santos e Luiz Scorzafave discutem as diferentes teorias e debates atuais sobre o papel da educação infantil, analisando também as qualidades e deficiências da educação infantil no Brasil. Por fim, Claudia Cerqueira do Nascimento e Bruno Kawaoka Komatsu fecham o livro trazendo evidências sobre os impactos das políticas públicas voltadas à Primeira Infância no Brasil nas últimas décadas.

Boa leitura!

A ciência como bússola para a proteção das múltiplas primeiras infâncias brasileiras

Medir para melhorar, acertar, expandir. A máxima “não se pode melhorar o que não se consegue medir” é um chavão do campo da avaliação e uma espécie de mantra que adotamos na defesa da primeira infância, fase que vai da gestação aos 6 anos. Esse recorte da vida da criança foi reconhecido como um período crítico ao desenvolvimento humano graças à capacidade da ciência de medir o que ocorre nessa fase e suas consequências ao longo da vida do indivíduo. Ciência e primeira infância têm caminhado juntas, e os frutos dessa parceria têm possibilitado o avanço nos cuidados das crianças e de suas famílias de forma exponencial. Nesse contexto se insere a importância tanto do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI) como desta publicação, que reúne assuntos tão atuais quanto críticos para o aprimoramento dos programas e cuidados desde o começo da vida.

O saber construído pelas diversas áreas do conhecimento – como biologia, pediatria, educação, neurociências, economia e psicologia – deve culminar no aprimoramento de políticas públicas, na focalização de investimentos e no aumento dos programas de prevenção e intervenção precoce. Um marco importantíssimo para a proteção da infância foi o entendimento com base em evidências do efeito da pobreza no desenvolvimento infantil. A pobreza tem um impacto muito maior nas crianças do que nos demais membros de uma família por uma série de fatores que vão dos

mais tangíveis (como exposição a doenças por falta de infraestrutura básica e insegurança alimentar) aos mais complexos (como a ausência de uma parentalidade positiva, de interações que promovam a formação de vínculos, de educação de qualidade ou de proteção física e emocional). O combate à pobreza se torna mais eficiente quando há uma ação integrada, intersetorial e interfederativa que alcance as crianças e suas famílias, considerando as diversas pressões e ameaças do dia a dia, entre muitos outros aspectos, às quais estão expostas nos diferentes contextos.

Um dos resultados práticos dessa comprovação foi a criação de um benefício extra, dentro do Programa Bolsa Família – a maior iniciativa de transferência de renda do mundo –, para as famílias com crianças na primeira infância. A conscientização sobre o impacto do atendimento escolar nessa fase, também baseado em pesquisas, foi fundamental para inserir a creche como parte da educação básica e como um direito assegurado a todas as famílias com crianças até 3 anos, e para consolidar a pré-escola como fase obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. Esses são alguns dos exemplos da potência da pesquisa de qualidade aplicada às políticas públicas.

A ciência produzida no Brasil, com base em dados e experiências daqui, ainda que dialogue com experiências internacionais, é a bússola mais confiável para que o país possa agir rapidamente e de forma assertiva na mitigação dos riscos que ameaçam os direitos das crianças. Um país em que 1 em cada 4 domicílios ainda sofre com o risco da fome não pode se permitir errar em seus investimentos ou embicar na direção errada.

As próximas páginas mostram que os maiores riscos às múltiplas primeiras infâncias do Brasil estão no radar dos especialistas. O conjunto de artigos a seguir não só traz o mapeamento desses desafios, como apresenta também hipóteses e proposições maduras para lidar com eles. Todas essas experiências foram ou estão sob a mira de pesquisas robustas que buscam entender seus efeitos, suas possibilidades de aplicabilidade em escala e as peculiaridades que precisam ser observadas. É com entusiasmo, portanto, que celebramos esta publicação. Que ela sirva ao propósito de compartilhar saberes, inspirar ações e construir pontes entre gestores públicos, pesquisadores e toda a sociedade em prol da primeira infância.

Mariana

Luz

CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial, Presidente do Conselho do Instituto Escolhas e membro do Comitê Intersetorial de Primeira Infância e do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão).

CAPÍTULO 1

Desigualdade e pobreza na primeira infância

Bruno Kawaoka Komatsu Naercio Menezes Filho

O objetivo deste capítulo é destacar como a desigualdade de oportunidades afeta o desenvolvimento infantil, usando dados e estudos recentes que mostram como a desigualdade de renda, a pobreza, o desemprego e a baixa mobilidade intergeracional podem afetar o pleno desenvolvimento das crianças no Brasil. Para fazê-lo, usaremos pesquisas domiciliares divulgadas recentemente e novas pesquisas acadêmicas que têm sido desenvolvidas mensurando a mobilidade de renda no Brasil com dados inéditos e relacionando o nascimentos de crianças e o desemprego com a criminalidade. Também será enfatizado o papel das políticas públicas no sentido de atenuar o efeito das adversidades no desenvolvimento.

Desigualdade de renda e pobreza na primeira infância no Brasil O desenvolvimento infantil pode ser visto como um processo de interação entre os genes e o ambiente, em que as relações sociais em que os bebês estão inseridos possuem grande importância. As relações sociais que acontecem de forma permanente (por exemplo, entre os bebês e seus pais ou cuidadores) são especiais, porque elas afetam o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Nessa fase, é fundamental que as crianças tenham um ambiente familiar com cuidados de saúde e nutrição adequados,

segurança e proteção contra violência e discriminação, um cuidado responsivo pelas mães e pais, com oportunidades de aprendizado e exploração[1].

A pobreza pode afetar o desenvolvimento infantil de várias formas. Ela é a “causa das causas” dos fatores de risco ao desenvolvimento infantil[2], estando associada de forma complexa a diversos outros fatores de risco, como a insegurança alimentar e desnutrição, a exposição à violência e ao risco ambiental, a discriminação e situações de estresse familiar[1]. Famílias pobres no geral também têm maior dificuldade de acessar serviços de saúde e educação de qualidade. Além disso, a pobreza está associada à falta de informação de mães e pais sobre o quanto o investimento na criança tem efeitos positivos sobre o seu desenvolvimento, e consequentemente, os pais com menor nível econômico tendem a fazer menos atividades estimulantes com suas crianças[3].

A pobreza no início da vida está associada a grandes diferenças de saúde e capital humano na vida adulta. Um estudo reuniu dados de pesquisas de países de baixa e média renda – Filipinas (Cebu), Índia (Delhi), Brasil (Pelotas), Guatemala e África do Sul (Soweto) – que acompanharam grupos de pessoas nascidas em períodos semelhantes (coortes) ao longo da vida, desde a primeira infância[2]. Esse estudo mostra que, entre homens e mulheres, menores níveis socioeconômicos no nascimento se relacionam com menor crescimento aos 2 anos de idade, menor estatura aos 4 anos de idade e menor habilidade cognitiva entre os 4 e os 8,5 anos de idade. Há associações também com desfechos na vida adulta: as pessoas mais pobres no nascimento tinham menor estatura, menos anos de escolaridade, menor quociente de inteligência (QI), e entre as mulheres, mais maternidade durante a adolescência.

Alguns grupos socioeconômicos específicos são atingidos mais fortemente pela pobreza, o que gera atrasos no desenvolvimento infantil de forma diferenciada e pode manter ou ampliar as desigualdades entre as gerações[1]. As desigualdades sociais na primeira infância podem ser ainda mais agravadas por comportamentos discriminatórios, como o racismo, que interfere no desenvolvimento infantil no momento em que as crianças pequenas estão formando suas identidades[4]. Mesmo quando o racismo não gera violência física, ele pode afetar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil criando situações em que a criança negra é atingida por sofrimento em decorrência do seu pertencimento racial, em um momento em que é importante que ela se sinta acolhida e valorizada. Por exemplo, o racismo pode se apresentar em relações sociais em que a imagem do negro é criada a partir de referências negativas, como inferioridade intelectual ou com a negação de capacidades intelectuais de negros. A exposição ao racismo pode levar crianças negras pequenas a passar por estresse prolongado, o estrese tóxico, que interfere no desenvolvimento

saudável do cérebro e do funcionamento do corpo e está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes na fase adulta[4].

Como está o Brasil atualmente em relação às desigualdades sociais e à pobreza na primeira infância? O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo e com uma taxa de pobreza extrema relativamente grande. Fazendo uma comparação entre os países com dados recentes (entre 2019 e 2023), disponíveis e consolidados pelo Banco Mundial[5], a América Latina e o Caribe formam a região do mundo com a maior desigualdade de renda, seguida pela África Subsaariana.1 Em relação à pobreza extrema, a região da América Latina e Caribe está em uma posição intermediária: a situação é melhor do que a da África Subsaariana, do Sul da Ásia e do Oriente Médio e Norte da África, porém pior do que da América do Norte, da Europa e da Ásia Central e do Leste Asiático e Pacífico. Entre os países da América Latina e Caribe, o Brasil é o terceiro com a maior taxa de pobreza extrema (atrás da Colômbia e Honduras), e o 29º país com a maior taxa de pobreza no conjunto total de países. Nesse conjunto, o Brasil é o segundo país mais desigual entre 17 países da América Latina e Caribe e também no conjunto total de 106 países (nos dois casos, à frente somente da Colômbia).2

A situação é especialmente precária entre as crianças pequenas no Brasil. Além de viverem sob um nível extremamente alto de desigualdade, as crianças pequenas são o grupo etário com as maiores taxas de pobreza[6]. As crianças pequenas nas famílias com menor renda sofrem maior exposição a fatores de risco ao seu pleno desenvolvimento, como habitações inadequadas, exposição à poluição, calor extremo e enchentes, exposição à violência, menor acesso à saúde, educação e alimentação adequada. Elas estão mais sujeitas aos impactos imediatos e de longo prazo da pobreza sobre o desenvolvimento infantil, incluindo maior risco de mortalidade, atrasos de crescimento e de desenvolvimento, baixa escolaridade e gravidez na adolescência[1,2]. As grandes desigualdades sociais podem gerar experiências de discriminação por raça ou cor da pele, gênero, local de moradia ou de origem e são um fator de risco para o desenvolvimento infantil em si[4,7].

Apesar de a desigualdade no Brasil já ter sido maior no passado, recentemente ela tem aumentado mais entre as pessoas em famílias com crianças pequenas do que no total da população. Uma das formas mais comuns de se medir a desigualdade de

1 Para cada país, o Banco Mundial calcula o índice de Gini da renda domiciliar per capita (que é o total das rendas de todas as fontes, dividido pelo total de pessoas em cada domicílio). Fizemos uma média do Índice de Gini dos países para cada região, ponderada pela população.

2 Consideramos a classificação do Banco Mundial de regiões. Entre os países da América Latina e Caribe com dados disponíveis, além do Brasil, estão a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai.

renda entre as pessoas de um país é o Índice de Gini, que pode ter valores entre 0 e 1, com a renda domiciliar per capita. 3 Valores mais próximos de 0 indicam menor desigualdade de renda, enquanto valores mais próximos de 1 representam maior desigualdade. A Figura 1.1 mostra a evolução do Índice de Gini da renda domiciliar per capita entre 2001 e 2023 no Brasil, calculado para o total da população e entre as pessoas que vivem com crianças pequenas. O Índice para os dois grupos diminuiu entre 2001 e 2014, a partir de quando começou a aumentar novamente, em conexão com as recessões econômicas enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos. Apesar de o índice ter sido menor entre as pessoas que vivem com crianças pequenas nos primeiros anos, mais recentemente a desigualdade aumentou mais nesse grupo, um fato preocupante, uma vez que a desigualdade gera resultados indesejáveis sobre o desenvolvimento infantil.

Com crianças

Total

Figura 1.1 Índice de Gini da renda domiciliar per capita entre todas as pessoas e entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE). Elaboração própria. Nota: a figura mostra o Índice de Gini calculado para a renda domiciliar per capita entre todas as pessoas e entre as pessoas em domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade.

As famílias com crianças pequenas também são mais sujeitas às situações de pobreza e pobreza extrema no Brasil. A Figura 1.2 mostra a proporção de pessoas pobres, considerando a linha de pobreza internacional do Banco Mundial, de US$ 6,85 por dia (aproximadamente R$ 16,30 por dia ou R$ 489,00 por mês, a preços de

3 A renda domiciliar per capita de uma pessoa ou domicílio é a razão entre a soma da renda de todas as fontes das pessoas do domicílio, dividida pelo número de pessoas residentes no mesmo domicílio.

2023),4 que reflete o nível de renda mínimo por pessoa para se satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta e abrigo. A Figura mostra duas linhas, uma para as pessoas que vivem com crianças pequenas e outra linha para as demais. Observamos que a pobreza teve um período de redução contínua ao longo dos anos 2000, até 2014, e que ela foi sempre maior entre as pessoas que vivem com crianças pequenas. Em 2023, a pobreza chegou a 30% entre as pessoas que vivem com crianças pequenas, nível que o grupo das demais pessoas possuía no início dos anos 2000. Esse grupo tinha uma proporção de 12% de pobres em 2023.

Com crianças Outros

Figura 1.2 Taxa de pobreza entre todas as pessoas e entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como pobres, usando a linha de pobreza internacional do Banco Mundial, de US$ 6,85 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre todas as pessoas e entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Quando consideramos a pobreza extrema, as pessoas que vivem com crianças pequenas também são mais afetadas. A pobreza extrema representa a situação em que a pessoa vive com menos de US$ 2,15 por dia (aproximadamente R$ 5,12 por dia ou R$ 153,47 por mês, a preços de 2023) e não possui renda que seria suficiente para satisfazer as necessidades básicas nos países mais pobres do mundo. A Figura 1.3 mostra que a proporção de pessoas nessa situação diminuiu fortemente entre as famílias com crianças pequenas entre 2001 e 2023, passando de 18% para 4%. No grupo das pessoas nas demais famílias, essa taxa também diminuiu, passando de

4 O valor da linha internacional de pobreza é expresso em dólares em paridade de poder de compra de 2017, uma taxa de conversão que considera as variações de preços dos países.

6% para 2%. Apesar dessas tendências, as famílias com crianças ainda possuem o dobro da proporção de pessoas extremamente pobres, e esse quadro é preocupante, uma vez que a pobreza extrema é um grande fator de risco de atrasos no desenvolvimento infantil[1,3].

2001 2006 2011 2016 2021 Com crianças Outros

Figura 1.3 Taxa de pobreza extrema entre todas as pessoas e entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como extremamente pobres, usando a linha de pobreza internacional do Banco Mundial, de US$ 2,15 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre todas as pessoas e entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Cabem algumas observações sobre como a pobreza está sendo medida. Em primeiro lugar, a pobreza pode ser considerada uma situação em que falta à pessoa ou à família coisas que são consideradas minimamente necessárias pela sociedade, e que podem ser de dimensões diversas. A medida da pobreza por meio de linhas de pobreza é uma simplificação que possibilita contabilizar o número de pessoas que estão em uma situação em que falta algum item minimamente necessário. Além disso, apesar de a linha de pobreza extrema do Banco Mundial não considerar as especificidades regionais do Brasil, ela permite comparações com outros países, e o total de pessoas identificadas nessa situação no Brasil é semelhante ao daqueles que se encontram em insegurança alimentar grave[8].

As tendências observadas nas Figuras 1.2 e 1.3 marcam uma continuidade da tendência de longo prazo de redução da pobreza no Brasil. A implementação do Plano Real em 1994 fez a inflação, à qual as pessoas com menor renda são mais

vulneráveis, se estabilizar em níveis baixos. Além disso, apesar das baixas taxas de crescimento da economia como um todo, houve um aumento da renda real dos mais pobres na segunda metade dos anos 1990, devido à baixa inflação dos alimentos, o crescimento mais acelerado dos rendimentos mais baixos no setor de serviços e câmbio desvalorizado, que favorecia a remuneração das atividades de serviços. A partir de 1996, a política de valorização do salário mínimo favoreceu o aumento mais acelerado dos salários menores no mercado de trabalho – sem que houvesse um aumento do desemprego ou da informalidade – e dos benefícios sociais constitucionais: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as aposentadorias. Essas mudanças também favoreceram a redução da desigualdade de renda, a partir de 1997[9].

Entre 2000 e 2014, que ocupam a primeira parte das Figuras 1.1 a 1.3, houve um aumento, em todas as regiões brasileiras, da renda entre os mais pobres acima da renda média da população[10], o que é explicado por três componentes principais. Em primeiro lugar, houve uma expansão do mercado de trabalho e da formalização no período, sustentada pelo crescimento da atividade econômica em níveis maiores do que o da década anterior, e as taxas de desemprego e de inatividade reduziram nesse período entre as pessoas com crianças pequenas no domicílio[9,7]. Com isso, o rendimento do trabalho aumentou, especialmente entre aqueles com os menores salários, com a manutenção da política de valorização do salário mínimo acima da inflação[9]. Como os rendimentos do trabalho representam uma parte importante da renda total dos domicílios[11], as dinâmicas do mercado de trabalho geram efeitos sobre o nível de pobreza e desigualdade[7]. Além disso, o governo federal também ampliou os benefícios sociais nesse período. Houve um aumento da quantidade e do valor dos benefícios constitucionais e, efetivamente, a partir de 2004, o Programa Bolsa Família foi instituído, alcançando grande parte das famílias com as menores rendas[9,12–14]. Essas transformações contribuem para explicar como o período de crescimento econômico da primeira década dos anos 2000 resultou em uma forte redução da pobreza e da desigualdade.

O período de 2014 a 2019 introduziu uma mudança nas tendências de redução da pobreza e da desigualdade. A recessão econômica ocorrida no início desse período fez com que as condições do mercado de trabalho piorassem, de maneira que o desemprego aumentou de forma geral e as políticas sociais não foram capazes de conter o aumento da pobreza[7,12]. No mercado de trabalho, os rendimentos ficaram mais concentrados[11].

Apesar de o emprego diminuir ainda mais quando a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil em 2020 e os governos locais impuseram medidas de isolamento

social com o objetivo de conter o espalhamento da doença, a taxa de pobreza e a desigualdade diminuíram em conexão com a transferência de renda do Auxílio Emergencial, transferência de renda para pessoas de baixa renda, sem trabalho formal, e com valores relativamente altos[12,15]. A recessão econômica desse período fez com que houvesse redução das ocupações com os menores rendimentos, como os trabalhadores informais e com jornada parcial, aumentando a concentração dos rendimentos, especialmente entre os empregados e os autônomos[16,17]. Com a redução dos valores desse benefício no final de 2020 e uma recuperação do mercado de trabalho, principalmente com ocupações informais e valores de rendimentos relativamente baixos, a pobreza e a desigualdade aumentaram novamente em 2021, porém reduziram a partir de 2022, com a recuperação da atividade econômica e do mercado de trabalho.

Além dessas tendências mais gerais, há desigualdades importantes entre as famílias com crianças pequenas. Na Figura 1.4, mostramos como a pobreza evoluiu entre as pessoas que vivem com crianças pequenas por grupos de raça/cor da pessoa responsável pelo domicílio (painel 1.4a), pela escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio (painel 1.4b) e por região brasileira (painel 1.4c). As taxas de pobreza evoluíram de forma aproximadamente paralela entre as famílias negras ou indígenas e as famílias brancas ou amarelas no período, e foram maiores entre as primeiras em cerca de 20 pontos percentuais. Em 2023, a taxa de pobreza era de 36% entre famílias negras ou indígenas e de 17% entre as famílias brancas ou amarelas. No painel 1.4b, observamos que a taxa de pobreza se manteve no mesmo patamar ao longo dos anos entre as pessoas em domicílios mais escolarizados (variando entre 18% e pouco mais de 20% na maior parte do período), enquanto entre as pessoas em domicílios menos escolarizados, a pobreza diminuiu fortemente de cerca de 70% em 2001 para 44% em 2023, um patamar ainda muito maior do que o do outro grupo.

a) Raça/Cor

b) Escolaridade

c) Região

2006 2011 2016 2021 EM Incompleto EM Completo

2011 2016 2021 N NE SE S CO

Figura 1.4 Taxas de pobreza entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023. Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como pobres, usando a linha internacional de pobreza do Banco Mundial, de US$ 6,85 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade. As séries foram divididas pela raça/cor da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis a e b), pela escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis c e d) e pela região.

O painel 1.4c mostra as diferenças regionais da incidência de pobreza, e podemos separar as regiões em dois grupos, um deles com taxas mais baixas ao longo de todo o período (com as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e o outro com as taxas mais altas (com as regiões Norte e Nordeste). Considerando o período como um todo, as taxas diminuem em todas as regiões, porém de forma menos acentuada na região

Norte. Em 2023, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste tinha percentuais de, respectivamente, 19%, 14% e 17%, ao passo que as regiões Norte e Nordeste apresentaram taxas de, respectivamente, 40% e 50%.

Como no caso da pobreza, há também grandes diferenças de incidência da pobreza extrema entre grupos socioeconômicos entre as pessoas que vivem com crianças pequenas. A Figura 1.5 mostra a evolução da taxa de pobreza extrema entre as famílias com crianças pequenas por grupos definidos por raça/cor, escolaridade e região, respectivamente nos painéis 1.5a, 1.5b, 1.5c. No painel 1.5a, a figura mostra uma clara diferença por raça/cor, com percentuais entre famílias negra ou indígena aproximadamente duas vezes maior que aqueles entre as famílias brancas ou amarelas em todo o período. Em 2023, 5% das pessoas em famílias negras ou indígenas viviam em pobreza extrema, enquanto entre as pessoas em famílias brancas ou amarelas, a incidência era de 2%.

As desigualdades por escolaridade diminuem ao longo do tempo. O painel 1.5b mostra que o grupo com até o ensino médio incompleto apresenta a maior taxa ao longo de todo o período, que diminui ao longo do tempo (passando de 21% em 2001 para 6% em 2023), enquanto o grupo com ensino médio completo mantém uma taxa com menor variação (passando de 2,8% em 2001 para 2% em 2023, com um pico de 5,3% em 2021). Essa taxa menor se manteve apesar do aumento da proporção de pessoas em domicílios cuja pessoa responsável tinha ao menos o ensino médio completo (de 18% em 2001 para 56% em 2023).

Por último, o painel 1.5c mostra que enquanto as taxas de pobreza extrema foram semelhantes nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste no período como um todo, as taxas das regiões Norte e Nordeste foram maiores, mas a diferença diminuiu. Em 2023, as taxas eram de 2,1%, 1,1% e 1,6%, respectivamente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e de 4,9% e 7,7%, respectivamente nas regiões Norte e Nordeste.

a) Raça/Cor

b) Escolaridade

c) Região

2001 2006 2011 2016 2021 EM Incompleto EM Completo

2001 2006 2011 2016 2021 N NE SE S CO

Figura 1.5 Taxas de pobreza extrema entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023. Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como extremamente pobres, usando a linha internacional de pobreza extrema do Banco Mundial, de US$ 2,15 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade. As séries foram divididas pela raça/cor da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis a e b), pela escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis c e d) e pela região.

No geral, os dados desta seção indicam que mesmo depois de um período de diminuição das desigualdades de renda no Brasil, no período mais recente essas taxas voltaram a aumentar com as recessões econômicas, a pandemia da Covid-19 e seus efeitos sobre o mercado de trabalho, especialmente entre as famílias com crianças pequenas. A pobreza e a pobreza extrema entre as famílias com crianças pequenas também apresentaram uma diminuição nos anos 2000 e aumento nos anos mais recentes, enquanto as diferenças entre grupos de raça/cor e região em relação às

taxas de pobreza e de pobreza extrema das famílias com crianças pequenas se mantiveram durante todo o período. Essas diferenças persistentes podem estar associadas a diferenças de desenvolvimento e à pequena mobilidade social que se tem no Brasil, como veremos na próxima seção.

Novas evidências sobre mobilidade de renda, desemprego e crime no Brasil

Novos artigos que usam grandes bases integradas de registros administrativos brasileiros (como informações do Cadastro de Pessoas Físicas, da Receita Federal do Brasil, do Cadastro Único e do DataSUS) trazem evidências inéditas sobre desigualdades relacionadas a temas como mobilidade de renda, os impactos do desemprego e de ter filhos. Esses estudos são importantes, porque possuem informações detalhadas do comportamento das pessoas em áreas diversas, como saúde, educação, emprego e renda, rastreando as mesmas pessoas em diversos registros e ao longo do tempo. Com isso, é possível obter um quadro detalhado sobre como e quanto a renda dos pais afeta a renda dos filhos, sobre como o custo econômico do nascimento de uma criança gera efeitos sobre crimes em famílias com menor renda, e quais são os efeitos de uma demissão sobre o ambiente familiar em que se cuida de uma criança.

Primeira infância e mobilidade de renda

As desigualdades observadas na seção anterior tendem a se perpetuar ao longo do tempo, porque a mobilidade de renda no Brasil é baixa no geral e especialmente pequena para alguns grupos específicos. Um artigo recente estima o quanto a renda dos pais influencia na renda das pessoas nascidas no Brasil entre 1988 e 1990[18]. Os autores usam grandes bases de registros administrativos de forma integrada, para identificar as mães e pais de pessoas, locais de residência e os rendimentos formais de cada um. Eles também treinam modelos de aprendizado de máquina com dados de pesquisas domiciliares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – e os Censos Demográficos) para prever os rendimentos informais. Com essa riqueza de informações, os autores classificam pais e filhos em rankings de renda com posições que variam de 1 a 100 (em que 1 é a menor renda e 100, a maior) e estimam que uma diferença de 10 posições na renda dos pais está associada a uma diferença na renda dos filhos de 5,5 posições. Essa associação é mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos (cuja estimativa é um avanço de 3,4 posições na renda dos filhos para uma diferença de 10 posições na renda dos pais) e países desenvolvidos como Austrália, Canadá, França, Itália e os países escandinavos (cujas estimativas ficam entre 1,9 e 2,4 posições). Isso significa que a mobilidade no Brasil é menor, porque aqui a renda dos pais influencia mais a renda dos filhos.

Visto de outra forma, o estudo mostra que, no Brasil, somente 2,5% das crianças nascidas entre os 20% mais pobres da população chegam ao grupo dos 20% mais ricos quando se tornam adultas, um percentual baixo em comparação aos Estados Unidos, Itália e Suécia, cujos percentuais são de, respectivamente, 7,5%, 11,2% e 15,7%. Além disso, cerca de metade das pessoas nascidas entre os 20% mais ricos ou entre os 20% mais pobres no Brasil se encontram nesses mesmos grupos quando se tornam adultas. O estudo também encontra que a mobilidade de renda varia amplamente de acordo com gênero, raça e áreas geográficas. A mobilidade ascendente é menor entre as mulheres, em comparação aos homens, e entre os negros, em comparação aos brancos. Por exemplo, entre os brancos que nasceram entre os 20% mais pobres, 33,7% permanecem nesse grupo de renda quando se tornam adultos, enquanto entre os negros, o percentual correspondente é de 52,8%.

O mesmo estudo mostra que as diferenças na renda dos pais também se refletem em diferenças de desfechos de longo prazo dos filhos. Dividindo os pais em 20 grupos de renda de tamanhos semelhantes, filhos do grupo com menor renda possuem uma probabilidade próxima a zero de ter entrado no ensino superior, uma proporção que cresce até cerca de 80% no grupo com a maior renda. A proporção de filhos que dependem do Programa Bolsa Família tem o padrão inverso, é de pouco mais de 60% entre os filhos dos pais no menor grupo de renda e próximo a zero entre os filhos de pais no maior grupo de renda. Os filhos de pais com maior renda também tiveram menos gravidez na adolescência (especialmente as mulheres), foram menos vítimas de crimes e possuem uma mortalidade menor (especialmente os homens).

Esses resultados nos remetem à importância da primeira infância no combate às desigualdades. Os efeitos negativos da pobreza podem fazer com que ela seja transmitida para a geração seguinte, porque as famílias que vivem sob a pobreza extrema normalmente estão mais sujeitas a adversidades e possuem maior dificuldade de criar um ambiente propício ao desenvolvimento pleno das crianças, de modo que há maior probabilidade de haver déficits de desenvolvimento entre elas[1]. Crianças com maior déficit de desenvolvimento têm uma probabilidade menor de terem o aprendizado adequado na escola e de obterem os maiores salários quando forem adultos. Déficits como esses podem gerar uma perda de renda importante em relação ao que poderiam ganhar caso tivessem tido um desenvolvimento pleno[19].

Um aspecto adicional de como a renda dos pais pode afetar o desenvolvimento e a renda dos filhos está relacionado à atividade criminal do pai. Há evidência recente de que, no Brasil, o nascimento de uma criança aumenta a necessidade de renda no domicílio e faz com que os pais aumentem atividades criminosas com motivação econômica, mas não as mães[20]. Segundo esse estudo, o nascimento de um filho

aumenta a atividade criminosa do pai em 18% dois anos depois do nascimento, um efeito que aumenta para cerca de 30% seis anos depois do nascimento. Os crimes cometidos são por motivação econômica5 ou crimes violentos que podem ter motivação econômica,6 e não há efeitos sobre crimes sem motivação econômica clara.7

Os impactos são mais fortes entre os homens que não tinham emprego formal, entre aqueles que tinham menores salários antes do nascimento da criança, entre os mais jovens, que normalmente têm os menores salários e filhos de forma não planejada, e entre aqueles que moravam com os pais ou outros parentes antes da concepção do filho e que tiveram que constituir um novo domicílio com a chegada da criança. Entre as mulheres, ter um filho reduz temporariamente as atividades criminais, em torno do período do nascimento.

Além de crimes por motivação econômica, ter a chegada de uma criança também aumenta a violência doméstica. A chegada de uma nova criança aumenta o tempo de convivência entre os pais, devido à formação de novos domicílios, e dentro deles também aumenta o estresse devido à divisão da renda com uma pessoa a mais. O efeito do nascimento da criança é de aumentar o envolvimento do pai com violência doméstica em 215% depois de dois anos[20].

Esses resultados indicam que ter um filho quando não há recursos ou dispositivos de proteção para acomodar o impacto econômico da criança na família, aumenta a chance de os pais incorrerem em atividades criminais e violência doméstica, que podem afetar o desenvolvimento dos filhos. Em conjunto, eles mostram um mecanismo pelo qual a pobreza dos pais pode afetar o desenvolvimento infantil e ser transmitida para a geração seguinte.

Entretanto, a política de assistência social Salário-Maternidade tem o efeito de reduzir a atividade criminosa dos pais decorrente do nascimento de crianças. O Salário-Maternidade faz transferências de renda durante 120 dias para a mulher que é segurada do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e que se afastou do trabalho devido ao nascimento do filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. O estudo de Britto et al. (2024)[20] compara pais de baixa renda em famílias com mães que receberam e que não receberam o benefício e estima que a transferência reduz a atividade criminal em 37%. Esse resultado reforça o argumento de que a motivação para o aumento da atividade criminosa é meramente econômica, de forma que uma transferência de renda para auxílio da família em torno do momento do nascimento faz uma diferença importante.

5 Incluindo tráfico de drogas, roubos, furtos, comércio de bens roubados, fraude, corrupção, sonegação fiscal, extorsão.

6 Crimes como agressões, homicídios, sequestros e ameaças.

7 Crimes de trânsito, calúnia, posse ilegal de armas, posse de pequena quantidade de drogas, desobediência, danos à propriedade, crime ambiental, conspiração, linchamento, racismo e discriminação.

Embora o Brasil tenha baixa mobilidade de renda, há locais em que a mobilidade de renda é alta. O estudo de Britto et al. (2022)[18] encontra que a mobilidade ascendente é concentrada nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, não somente nas áreas metropolitanas, mas também no interior dos estados. Há, além disso, uma concentração de locais onde há maior mobilidade ascendente nos três estados da região Sul. Em uma comparação mais sofisticada, o estudo também traz evidências de que esses locais geram um efeito causal de convergência de renda que explica 57% das diferenças de mobilidade positiva entre as regiões.

O estudo também mostra que entre vários fatores que se relacionam com a mobilidade nas regiões, aqueles com maior poder explicativo para a mobilidade ascendente são os relacionados à maior qualidade da educação daquelas regiões (por exemplo, notas de matemática e português possuem relação positiva com a mobilidade, a taxa de abandono da escola tem uma relação negativa). Outros fatores também se relacionam com a mobilidade de forma relevante, como aqueles relacionados à estrutura familiar (por exemplo, as proporções de domicílios grandes ou de domicílios de mães solteiras têm relação negativa com mobilidade), características demográficas (por exemplo, proporções de domicílios em áreas rurais e a proporção de pessoas negras no município têm relação negativa com mobilidade), assim como as características dos domicílios (por exemplo, a proporção de domicílios em favelas tem uma relação negativa com mobilidade, enquanto a proporção de domicílios com uma única família tem uma relação positiva) e a infraestrutura local (por exemplo, o acesso à internet banda larga tem uma relação positiva com mobilidade).

Como discutimos na seção “Novas evidências sobre mobilidade de renda, desemprego e crime no Brasil”, as flutuações do mercado de trabalho afetam a pobreza e a desigualdade de renda dos domicílios, o que pode ter efeitos negativos sobre o desenvolvimento das crianças pequenas. Quando as mães e pais perdem o emprego, a família pode enfrentar mais dificuldades de criar um ambiente adequado para as crianças pequenas e, com isso, vários aspectos das suas vidas são impactados. Como isso acontece?

A perda do emprego leva a uma redução relevante e duradoura da renda da família. Um estudo mostra que a perda do emprego de um dos pais leva à redução dos rendimentos do trabalho em 45%, em média, após um período de dois anos, uma redução grande na comparação com países desenvolvidos[21]. Na Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, a perda de emprego leva a uma redução entre 30% e 40% na renda dois anos após a demissão em comparação ao salário antes da demissão[22].

A redução da renda da família se desdobra em dois efeitos. Por um lado, as famílias recorrem a estratégias que envolvem os filhos, reduzindo as despesas com educação e aumentando a oferta de tralhado dos filhos. Nesse sentido, a demissão de um dos pais faz com que os filhos comecem a fazer trabalhos informais e, entre

os meninos, as atividades criminosas aumentam em 33% em relação ao período antes da demissão, na tentativa de compensar pela perda de renda da família. Entre as famílias mais ricas, a demissão de um dos pais leva à transferência dos filhos de escolas particulares para escolas públicas. Por outro lado, o estresse no interior do domicílio aumenta. A redução da renda faz com que os membros da família tenham que diminuir seus gastos, aumentando os níveis de estresse e gerando conflitos[21]. Há uma série de consequências para esses efeitos.

Em primeiro lugar, com a redução da renda, a perda do emprego dos pais faz com que os filhos piorem na escola. Dois anos depois da demissão, a taxa de abandono aumenta 6% e a taxa de distorção idade-série aumenta em 18%. Esses efeitos são mais fortes entre as famílias mais pobres e se acumulam ao longo do tempo: seis anos depois da demissão, eles triplicam em relação ao tamanho que tinham dois anos após a demissão. Os efeitos também variam conforme a idade das crianças. Entre as mais jovens, o impacto sobre a distorção idade-série é mais intenso, enquanto entre as mais velhas, o impacto sobre o abandono escolar é maior[21].

Uma segunda consequência é a piora da saúde dos homens que foram demitidos e dos filhos, por causas relacionadas a comportamentos de risco. No primeiro ano após a demissão, os homens têm 33% mais internações e 54% mais óbitos do que homens muito semelhantes, mas que não foram demitidos. Esses efeitos são explicados pelo aumento de comportamentos de risco, não criminais, que aumentam as internações por doenças isquêmicas do coração, violência e ferimentos, e a mortalidade por causas relacionadas a uso de álcool, drogas e cigarros, ferimentos, acidentes com veículos e violência. O estresse no interior do domicílio devido às demissões também pode explicar o impacto delas no número de internações dos filhos de até 18 anos por causas externas em 186% no primeiro ano após a demissão[23].

Uma terceira consequência é o aumento da violência doméstica nos domicílios em que há demissões de homens ou de mulheres. Esse resultado também é produto de outro efeito intermediário da demissão, o aumento do tempo de contato entre a possível vítima e o possível agressor no interior dos domicílios. Comparando pessoas semelhantes que perderam o emprego formal com pessoas que não o perderam, antes e depois da demissão, um estudo encontra que no Brasil as demissões de homens e mulheres causam aumentos de, respectivamente, 32% e 56% nas ocorrências de violência doméstica contra as mulheres. Esse efeito é pervasivo e ocorre em todas as classes de renda, faixas etárias e renda do agressor e em todas as áreas geográficas[24].8

8 O capítulo 6 deste livro apresenta detalhadamente modelos teóricos sobre como experiências adversas durante a primeira infância (como episódios de violência contra a criança) impactam negativamente o desenvolvimento infantil.

O desenvolvimento integral das crianças durante a primeira infância depende da construção de um ambiente familiar seguro e estável, em que os pais mantêm um cuidado responsivo aos filhos, geram oportunidades de exploração e aprendizado e garantem uma boa nutrição. Quando a criança passa por situações de estresse continuado no ambiente familiar, a resposta biológica a esses estímulos pode interferir no desenvolvimento da criança, gerando consequências negativas para toda a sua vida. Os efeitos de demissões no ambiente familiar geram alguns dos grandes riscos ao desenvolvimento infantil: falta de renda, que pode gerar situações de insegurança alimentar, o aumento do estresse e da violência entre as pessoas do domicílio.

O seguro-desemprego, uma política pública desenhada para aliviar algumas das consequências negativas das transições no mercado de trabalho, também acaba atenuando alguns dos efeitos negativos das demissões sobre o ambiente familiar. Entre os empregados formais, esse benefício realiza pagamentos mensais durante até cinco meses após a demissão, com o valor médio dos três últimos salários anteriores à demissão. Estudos recentes comparam empregados formais demitidos que eram elegíveis àquele benefício com aqueles que não eram, devido a restrições de tempo mínimo de pedido devido a pedidos anteriores, mas que eram muito semelhantes aos primeiros.

O seguro-desemprego reduz os efeitos negativos das demissões dos pais sobre a educação dos filhos, porém só parcialmente. Entre as crianças cujas mães ou pais foram demitidos, o seguro-desemprego é capaz de aumentar a taxa de matrícula entre as crianças mais velhas três anos após a demissão e de diminuir a atividade criminal dos filhos nesse período, porém ele não afeta a distorção idade-série nem a incidência de gravidez entre adolescentes. O seguro-desemprego também reduz o efeito de os pais que foram demitidos tirarem os filhos de escolas privadas para colocá-los em escolas públicas[18].

O seguro-desemprego também atenua os impactos negativos das demissões sobre a saúde dos homens adultos um ano após a demissão. Fazendo uma comparação entre os demitidos, aquele benefício reduz em 24% a mortalidade por causas externas dos homens mais jovens (com menos de 35 anos de idade) que foram demitidos e, entre os mais velhos que foram demitidos, reduz as internações e a mortalidade por causas externas em, respectivamente, 60% e 24%[23].

Em relação à violência doméstica, no entanto, o seguro-desemprego tem um efeito de aumentar a violência depois de alguns meses. Isso acontece porque, embora esse benefício reduza o efeito intermediário de diminuição da renda, ele também aumenta o tempo de desemprego e, com isso, o tempo em que os potenciais vítima e agressor convivem no domicílio. Em consequência, no primeiro semestre depois da demissão, o seguro-desemprego não tem nenhum efeito sobre a violência doméstica, mas no semestre

seguinte, aqueles que receberam o benefício têm uma probabilidade maior de estarem envolvidos com violência doméstica do que aqueles que não o receberam[24].

Em contraste, a multa paga pela empresa quando o trabalhador é demitido sem justa causa torna o efeito da demissão sobre a violência doméstica menor. Como a multa é paga de uma só vez, ela provavelmente não estende o período de desemprego e, por isso, só reduz o estresse da demissão devido à diminuição da renda. Há evidência de que quanto maior é a multa paga pela empresa em decorrência da demissão, menor é a probabilidade de ocorrência de violência[24].

Políticas públicas para o desenvolvimento infantil: evidências internacionais O papel de mães, pais e cuidadores é fundamental para o desenvolvimento infantil (DI). O DI pode ser visto como um processo de obtenção de habilidades diversas (motoras, de linguagem, cognitivas e socioemocionais), realizado em diversas fases conforme a idade da criança. Esse processo depende, a cada etapa, de vários insumos –por exemplo, alimentação adequada, abrigo adequado, tempo de interações com os mães e pais, a forma como as interações são realizadas –, e mães, pais e cuidadores possuem um papel fundamental, porque são eles quem escolhem os insumos e constroem o ambiente em que as crianças terão acesso a eles. Uma revisão de literatura traz evidências de que o investimento dos pais no desenvolvimento dos filhos de fato gera um aumento nas habilidades cognitivas e socioemocionais, saúde e renda quando a criança se torna adulta[3].9

O investimento de recursos e tempo das mães e dos pais não somente determina em grande parte o DI, mas também pode afetar desfechos de bem-estar, saúde, educação e renda na vida da criança quando ela se torna adulta. Isso acontece porque as habilidades adquiridas em algumas idades servem como alicerce para a obtenção de outras habilidades em idades maiores, o que pode acontecer entre tipos diferentes de habilidades. Por exemplo, níveis mais altos de habilidades socioemocionais (como autocontrole e a habilidades de estar focado em uma atividade) em crianças pequenas permitem que elas explorem oportunidades educacionais e então tenham maiores níveis de habilidades cognitivas em idades maiores[3].

Por conta dessa natureza escalonada da dinâmica do DI, programas de promoção da parentalidade que alteram os investimentos dos pais quando os filhos são ainda bebês geram efeitos sobre a escolaridade, renda e outros desfechos socioeconômicos quando esses filhos chegam na fase adulta. Um ponto fundamental é que esses programas não precisam necessariamente ter grandes quantidades de recursos fi-

9 Podemos diferenciar as práticas parentais entre positivas e negativas, dependendo da sua associação com o DI. As práticas de parentalidade positiva atendem às necessidades da criança de afeto, apoio, cuidados e sensibilidade. Veja o capítulo 5 deste livro para mais detalhes.

nanceiros por criança para gerar bons resultados de desenvolvimento. Eles podem ser implementados por pessoas não especialistas e que residem nas áreas em que o programa será implementado, o que reduz o custo e facilita a escalabilidade[3].

Para ilustrar esses pontos de forma concreta, discutiremos o Reach Up Early Childhood Parenting Program (vamos chamá-lo somente de Reach Up), um programa de promoção da parentalidade que foi baseado no programa Jamaica Home Visit, elaborado pela pesquisadora Sally Grantham-McGregor e implementado na Jamaica nos anos 1980.10 Desde então, o currículo desse programa foi adaptado e replicado em outros países em desenvolvimento: Bangladesh, China, Colômbia, Guatemala, Índia e até no Brasil. O programa foi desenhado para ser oferecido por pessoas não especialistas, que periodicamente fazem visitas domiciliares ou encontros em centros comunitários. Nessas sessões, as agentes do programa encorajam as mães a responder à vocalização das crianças pequenas e ensinam atividades que elas podem realizar com as crianças, que ajudam a promover o desenvolvimento infantil. As atividades são realizadas com o uso de materiais diversos disponíveis no domicílio e de baixo custo, como livros, brinquedos criados com garrafas de plástico e tecido. Elas também estimulam as mães a comemorar as pequenas conquistas de desenvolvimento dos filhos[3,25]

O Reach Up tem como princípios agir por meio dos pais, criando uma relação positiva para apoiá-los a reforçar habilidades para promover o desenvolvimento infantil; construir habilidades, promover a autoestima e a alegria das mães em ajudar seus filhos a brincar e aprender; treinar o visitador para ouvir as mães, perguntar sobre suas opiniões e sobre práticas com a criança, reconhecendo, encorajando e elogiando essas práticas; usar um currículo de práticas adequadas para cada fase do desenvolvimento; usar uma abordagem de demonstração e prática de atividades para construir as habilidades parentais.

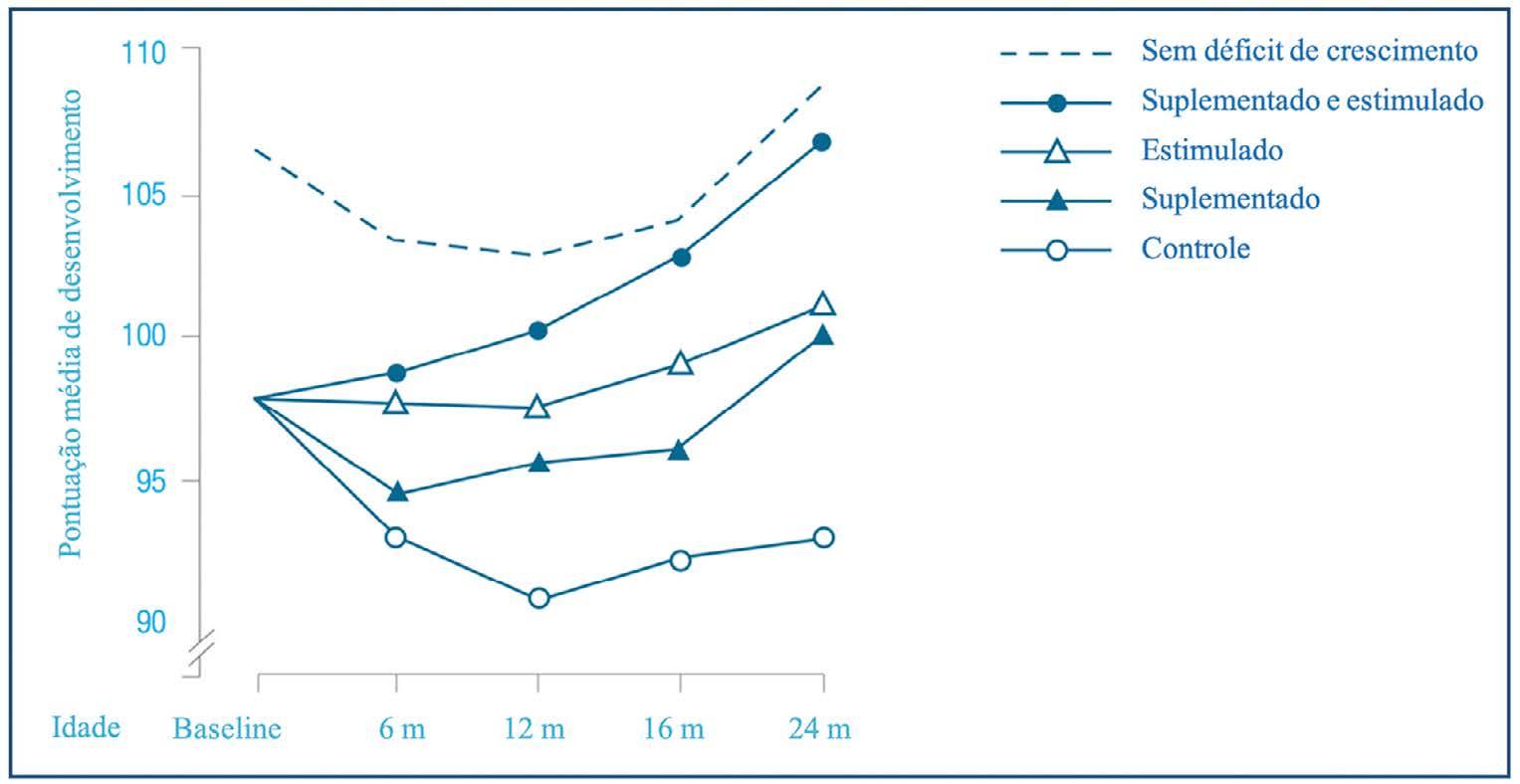

O programa implementado na Jamaica é aquele que acompanhou as crianças por um período mais longo, até 20 anos depois da implementação. Nessa versão, o programa teve uma duração de 2 anos (1986 e 1987), abrangia crianças com entre 9 meses e 2 anos de idade que tinham déficit de crescimento e, além do pacote de promoção de parentalidade, o programa contava com uma suplementação nutricional. Avaliações desse programa encontraram efeitos positivos sobre habilidades cognitivas, motoras, de linguagem e de comportamento no final do programa, e um impacto positivo em habilidades motoras dois anos após o programa[26,27]. Além disso, uma avaliação feita 20 anos depois do programa encontra que o programa aumentou a renda dos participantes em 25%[19].

10 Para aqueles que têm interesse sobre o assunto, o capítulo 5 deste livro apresenta uma série de outros programas voltados para a parentalidade.

Uma revisão da literatura compara os programas Reach Up implementados em cinco países (Jamaica, Colômbia, Bangladesh – quatro cidades –, Índia – duas cidades – e China – dois períodos)[3]. Esse estudo indica que no geral os programas tiveram impactos positivos sobre o DI, mas até o momento há somente avaliações de curto prazo sobre eles. Há uma grande diversidade nas magnitudes de impactos e dos tipos de habilidade impactados, conforme o país em que ocorreu o programa, e essas diferenças podem decorrer da forma como ocorreu a implementação dos programas em cada contexto. Por exemplo, na Jamaica, o programa teve um impacto três vezes maior sobre as habilidades cognitivas do que na Colômbia ou em Bangladesh, e na Colômbia só houve efeitos significantes sobre as habilidades cognitivas e de compreensão de linguagem, mas não sobre habilidades motoras. As diferenças entre a implementação do programa nos países incluem:

● População-alvo: crianças desnutridas ou gravemente desnutridas na Jamaica e Bangladesh, crianças de famílias de baixa renda na Colômbia, Índia e China.

● Forma de entrega: em alguns locais, as sessões foram feitas em visitas domiciliares (Colômbia, uma das cidades da Índia, duas das cidades de Bangladesh) e em outros, em sessões em grupo ou em sessões em centros comunitários.

● Agentes do programa: em cada local, a escolha das agentes foi feita conforme a sustentabilidade e escalabilidade do programa no contexto local. Por exemplo, na Jamaica, foram paraprofissionais de saúde, na Colômbia, líderes comunitárias locais, e em Bangladesh, mulheres que residiam na comunidade.

Entre essas diferenças, a característica que parece ser mais relevante é a da população-alvo. Nos locais onde as crianças atendidas tinham déficits de crescimento, os efeitos foram maiores. Por exemplo, em uma das cidades da Índia, a comparação entre os efeitos entre crianças com déficits e outras crianças de famílias de baixa renda mostra que os efeitos sobre as primeiras foram o dobro em comparação às últimas. Outra característica que parece ser relevante para os efeitos é a educação das mães, porque mães mais educadas têm uma probabilidade maior de adaptar suas práticas parentais àquelas do programa[3].

Além disso, há evidência de que o programa parece agir principalmente por meio do aumento do investimento dos pais, em termos de tempo passado juntos, fazendo atividades adequadas para o desenvolvimento. Há uma mudança sobre o quanto os pais acreditam que o investimento nos filhos faz diferença em relação ao DI. Com a participação no programa, os pais passam a achar que aqueles investimentos fazem mais diferença e, com isso, melhoram o ambiente familiar, tornando-o mais propício ao DI[3].

No Brasil, o currículo do Reach Up foi adaptado ao contexto brasileiro por uma pesquisa no município de São Paulo (SP) em 2015, e essa adaptação foi escalada no município de Boa Vista (RR) desde 2017, complementando o Programa Criança Feliz. O estudo de São Paulo comparou crianças bebês com entre 9 e 17 meses de idade nascidas em um hospital público cujos pais receberam com aqueles cujos pais não receberam o programa. Nessa edição, o programa foi entregue por meio de visitas domiciliares a cada duas semanas, de forma diferenciada para famílias atendidas ou não pela Estratégia Saúde da Família (ESF). As famílias cadastradas na ESF receberam visitas de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da própria ESF, enquanto as demais famílias receberam visitas de agentes de desenvolvimento infantil (ADI) contratados para o estudo. Essa pesquisa encontra um efeito relevante do programa no sentido de melhorar habilidades cognitivas e de linguagem das crianças atendidas pelos ADI[28]. Em Boa Vista, apesar de a implementação do programa indicar que pode haver efeitos sobre o DI[29], ainda não há estudos de impacto publicados. As evidências sobre o programa Reach Up, especialmente no Brasil, mostram que programas que procuram aprimorar as habilidades parentais podem beneficiar as crianças pequenas e contribuir com o seu desenvolvimento. Iniciativas como essa são de relativo baixo custo e podem fazer uma grande diferença ao longo da vida das crianças beneficiadas.

Considerações finais

As desigualdades sociais no Brasil são grandes e os desafios parecem ainda maiores para as famílias com crianças pequenas. O período mais sensível e com maior retorno ao investimento no capital humano das crianças é durante a primeira infância e, apesar disso, as famílias com crianças pequenas são aquelas com a maior incidência de pobreza e pobreza extrema no Brasil. Entre essas famílias, ainda há grupos que passam por maiores privações, como as famílias cujas pessoas responsáveis têm baixa escolaridade ou são negros ou indígenas, e as famílias das regiões Norte e Nordeste. O Brasil tem baixos níveis de mobilidade de renda, que se refletem na perpetuação das desigualdades ao longo do tempo. Atrasos de desenvolvimento infantil também contribuem para a manutenção das desigualdades. Apesar dessas dificuldades, em alguns locais no Brasil condições como maiores níveis de educação estão associadas a maior mobilidade de renda. Além disso, há programas e intervenções que foram efetivos no sentido de reduzir atrasos de desenvolvimento. Com custo relativamente baixo, versões do Reach Up foram implementadas em múltiplos contextos e países em desenvolvimento e tiveram sucesso em melhorar as habilidades das crianças, mesmo sem intervir na renda das famílias. Uma combinação de programas, além disso, pode potencializar esses efeitos.

Há algumas evidências de que programas de promoção da parentalidade combinados com transferências de renda têm impactos positivos sobre as práticas parentais e sobre o desenvolvimento infantil[30]. As transferências de renda possuem um impacto sobre a família como um todo, aliviando as restrições orçamentárias, de forma que a família pode investir para melhorar as condições de vida (como ter acesso a saneamento, eletricidade ou alimentos), os adultos podem passar mais tempo brincando e interagindo com as crianças, ou podem investir mais na saúde, educação e nutrição da criança. Elas também atuam como uma proteção contra oscilações da renda da família, porque representam um fluxo contínuo, e contra a pobreza extrema[31].

As demissões e choques negativos de renda também podem ter efeitos negativos sobre o ambiente familiar e, com isso, sobre o desenvolvimento dos filhos. Medidas para aliviar a redução imediata de renda, como o seguro-desemprego e a multa, em casos de demissões de empregos formais sem justa causa, podem temporariamente reduzir alguns desses efeitos negativos, especialmente sobre a saúde dos pais e sobre o investimento na educação dos filhos. No entanto, é necessário ter atenção especial quando se trata de violência doméstica, que pode ter efeitos extremamente negativos sobre as crianças pequenas. Nesse sentido, um conjunto de estratégias de prevenção de violência contra crianças lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), chamado INSPIRE, pode contribuir para evitar esse tipo de ocorrência. São sete estratégias, cujas iniciais em inglês formam a sigla INSPIRE: implementação e cumprimento de leis, normas e valores, ambientes seguros, apoio a pais e cuidadores, reforço econômico e de renda, serviços de apoio e resposta, educação e habilidades de vida. As estratégias são interdependentes e, em conjunto, promovem prevenção primária e atuam sobre fatores de risco e de proteção, relacionados a quatro dimensões (social, comunitária, das relações interpessoais e individuais)[32].

Apesar dos grandes e múltiplos desafios de um país em desenvolvimento, a primeira infância no Brasil pode ser melhor para cada criança, menos desigual entre elas e pode criar uma sociedade com disparidades menores no futuro. É preciso interromper o ciclo de transmissão de pobreza e desigualdades investindo hoje nas crianças que mais precisam e garantindo condições para que as famílias consigam criar o melhor ambiente para que seus filhos atinjam o seu pleno desenvolvimento.

CAPÍTULO 2 Plasticidade epigenética e

desenvolvimento infantil

Gisele Rodrigues Gouveia

Caroline Camilo

Helena Brentani

Programação fetal e desenvolvimento infantil

A teoria denominada Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença (DOHaD)[33] foi descrita pelo pesquisador David Barker, que observou que bebês de gestantes que sofreram restrições alimentares, por exemplo, poderiam apresentar crescimento inadequado e baixo peso ao nascer, que estão associados à maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas como distúrbios metabólicos, obesidade, câncer e transtornos psiquiátricos na vida adulta[34]. O desenvolvimento infantil se refere às mudanças físicas, sociais, psicológicas e emocionais da criança que marcam cada etapa da vida. A primeira infância, que se inicia durante a gestação e vai até os 6 anos de idade, é uma etapa crucial no desenvolvimento humano, especialmente os primeiros mil dias de vida, que compreendem a gravidez e os 2 primeiros anos de idade. Inserido no contexto da DOHaD surge o conceito de programação fetal. Existe uma plasticidade biológica dos organismos que tenta ajustar o seu fenótipo, ou seja, as características observadas do indivíduo, ao seu ambiente a curto e longo prazo[35] para maximizar sua adaptabilidade e sobrevivência. Assim podemos entender que

os primeiros mil dias representam duas janelas de vulnerabilidade para o neurodesenvolvimento: (1) A gestação, pois é quando ocorre todo o processo de geração, divisão e diferenciação celular, fundamental para o desenvolvimento do feto, sendo o cérebro muito vulnerável dada sua velocidade de crescimento e grande complexidade estrutural e funcional a ser atingida; (2) O início da vida extraútero também é um momento de vulnerabilidade, pois muitos sistemas orgânicos como a conectividade intra e entre áreas cerebrais vão se organizar, dependendo de exposições ambientais. Além disso, o momento da gestação em que ocorre a exposição ao fator ambiental, bem como a sua duração, podem se associar com desfechos diferentes do desenvolvimento infantil[36]. Um estudo que seguiu gestantes durante a Fome Holandesa, por exemplo, demonstrou que os bebês das gestantes que passaram por alta restrição calórica no meio ou final da gestação tiveram menor peso ao nascer e, na idade adulta, apresentaram tolerância reduzida à glicose. Já aqueles cujas mães passaram pela fome no início da gestação tinham peso normal ao nascer e na idade adulta apresentavam um perfil lipídico mais aterogênico e um índice de massa corporal (IMC) mais elevado[37]. Também é importante ressaltar que o sexo do bebê interfere com os diferentes desfechos do desenvolvimento, com possíveis respostas diferentes ao expossoma gestacional[38]. Normalmente não pensamos na placenta com sexo específico, mas ela vai ter o mesmo sexo que o feto, respondendo diferentemente ao estresse de acordo com seu sexo.

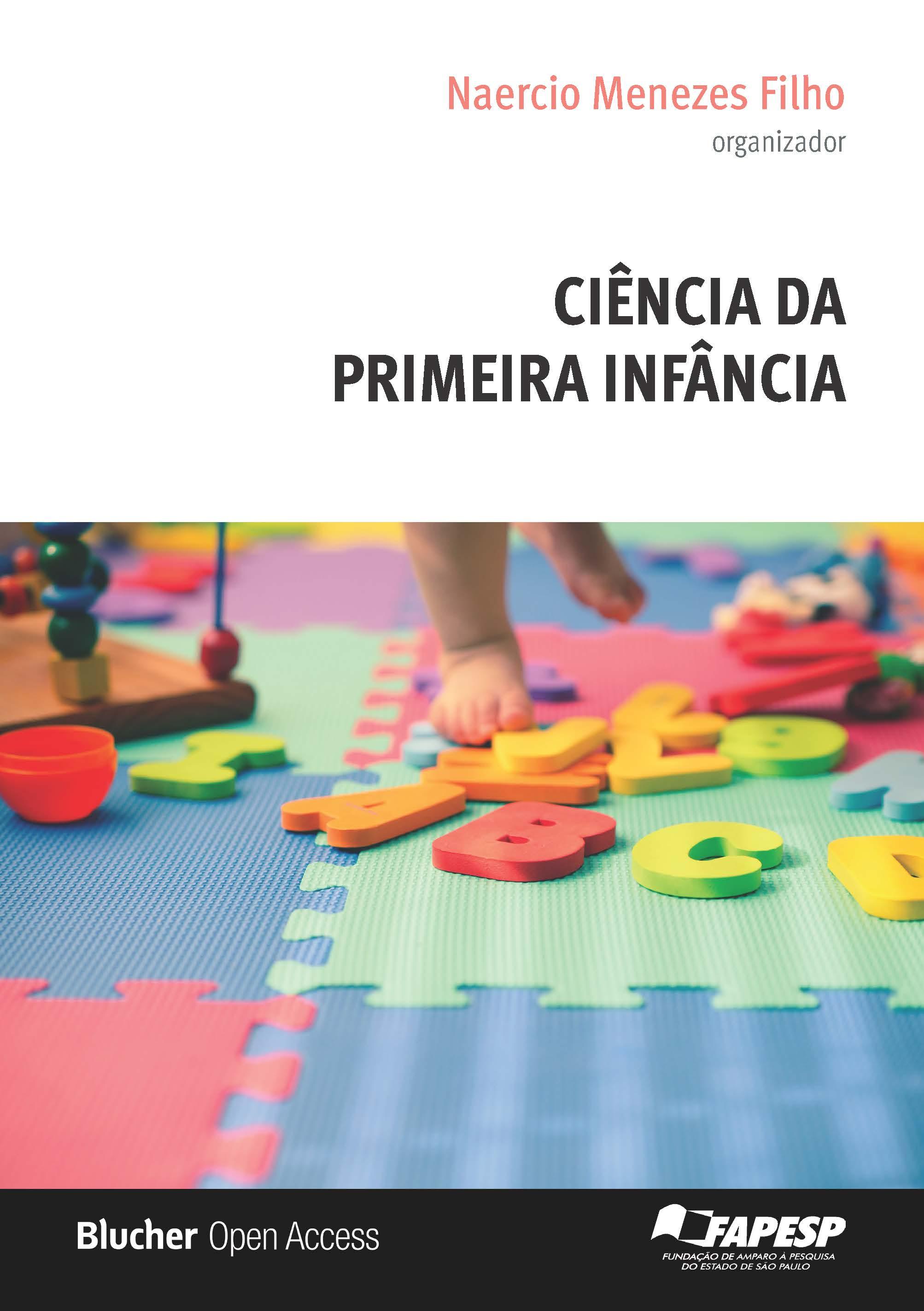

Além da fome e desnutrição, outras adversidades durante a gestação já foram associadas a piores desfechos de saúde, incluindo exposição a glicocorticoides (hormônios esteroides) e agentes químicos, baixa concentração de oxigênio, estresse, inflamação, infecção, baixo status social, ansiedade e depressão (Figura 2.1). Foi mostrado, por exemplo, que a exposição pré-natal à ansiedade, depressão ou estresse materno influencia negativamente o desenvolvimento neurocomportamental da prole[39]. Variações do ambiente externo podem levar a alterações metabólicas, do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e sistema inflamatório do corpo da mãe, que são percebidas pelo feto e podem gerar alterações em seu funcionamento e crescimento. Assim, as respostas do organismo fetal tentam “programar” o desenvolvimento do feto para prepará-lo ao ambiente após o nascimento, ou seja, “pensando que as adversidades continuem a acontecer”. Uma teoria importante nesse contexto considera o “mismatch” do ambiente intrauterino com o extraútero, fator que pode influenciar no aparecimento de doenças. Por exemplo, a resposta do feto à mãe que passa fome é mudar seu crescimento e regular seu organismo para estar preparado para um ambiente com pouca comida. Quando durante a vida ele não encontra pouca comida, mas sim o que para ele é um excesso, seu corpo estaria menos preparado para isso e ele pode acabar doente, ficando obeso.

Figura 2.1 A exposição a diferentes adversidades durante a gestação e primeira infância pode aumentar o risco de diferentes desfechos nos descendentes. Não apenas o tipo de adversidade, mas o momento em que ela ocorre e a duração também estão relacionados com os resultados de saúde ao nascimento, infância e idade adulta. Fonte: elaboração própria.

Epigenética

Após diversos estudos sobre a teoria DOHaD, os pesquisadores começaram a buscar os mecanismos moleculares envolvidos nessa programação da saúde ao longo do desenvolvimento infantil. Durante muito tempo acreditou-se que o desenvolvimento era determinado apenas pela herança genética dos pais. Mas há alguns anos tem sido discutido o quanto o ambiente ao qual a criança está exposta durante a gestação e após o nascimento pode fornecer experiências que modificam quimicamente o controle da expressão dos genes do seu genoma, definindo quando, o quanto e onde eles serão expressos. O termo “epigenética” foi descrito pela primeira vez na década de 1940 pelo pesquisador Conrad Waddington. Ele observou que os fenótipos poderiam ser estabelecidos permanentemente no pool genético da população, por ação de fatores ambientais, ou seja, a variabilidade genética e o ambiente podiam interagir e definir o destino de uma célula.

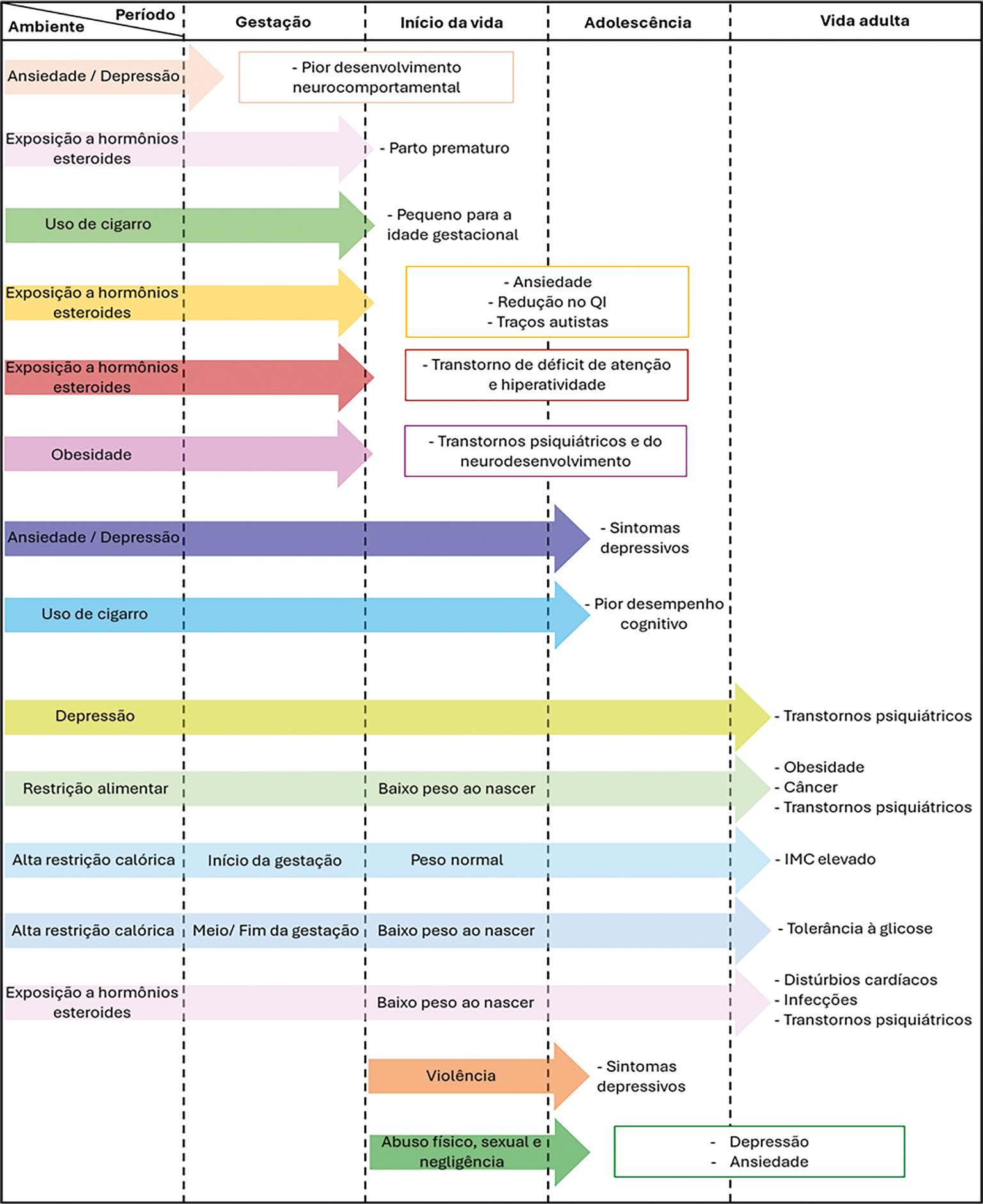

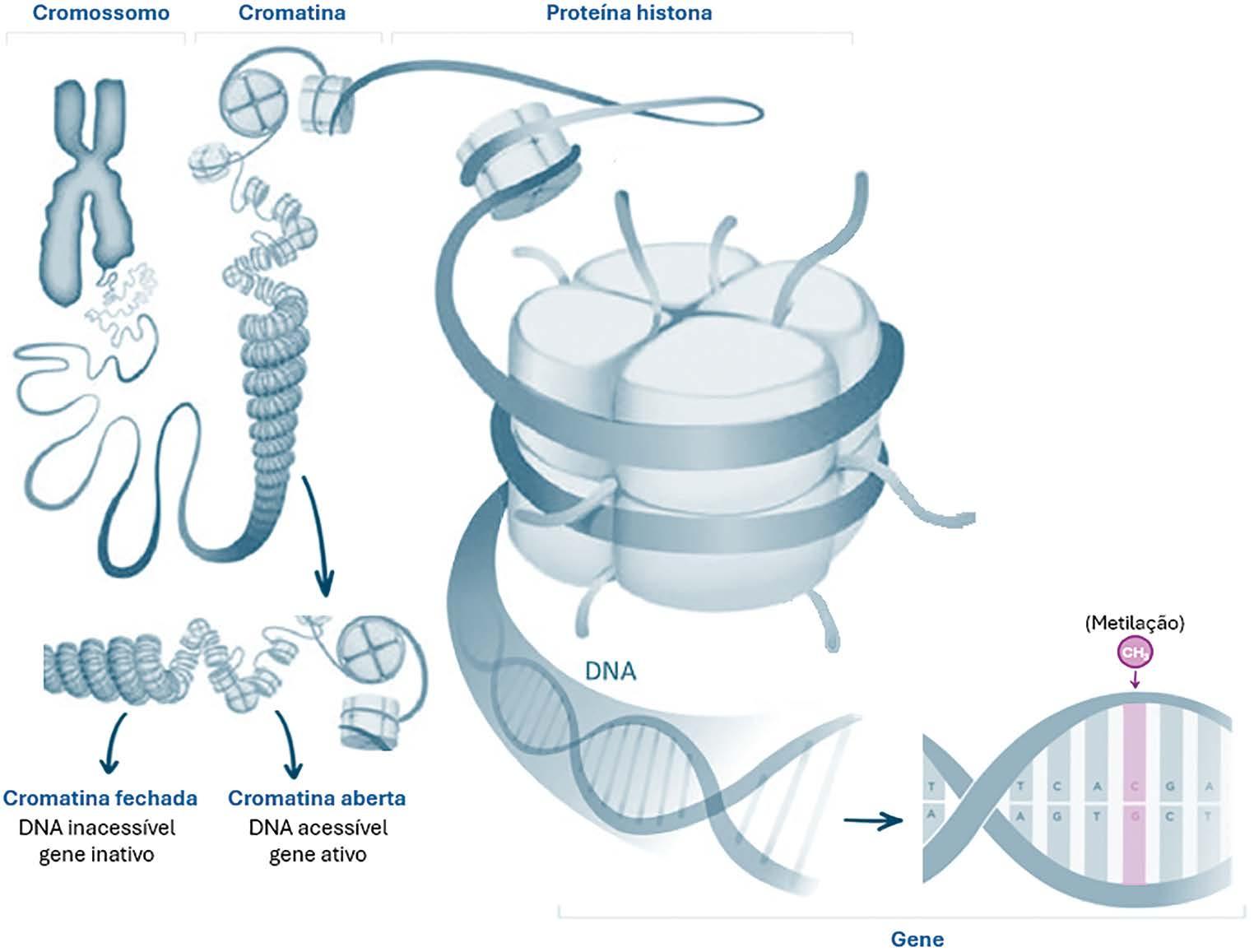

A epigenética é o campo da ciência que investiga os processos moleculares que regulam o nível de atividade (controle da expressão) dos genes sem alterar a estrutura do DNA (sigla para ácido desoxirribonucleico)[40]. Dessa forma, enquanto a genética está associada à sequência do DNA, a epigenética nos permite compreender, por exemplo, como as células de diferentes tecidos, que possuem o mesmo DNA, expressam genes e proteínas diferentes, resultando em morfologias e funções diferentes (Figura 2.2).

Figura 2.2 Após a fecundação (junção do óvulo com o espermatozoide) ocorre a formação do zigoto. As células formadas possuem sempre o mesmo DNA e, por meio de mecanismos epigenéticos, diferentes genes são expressos, formando células com morfologias e funções diferentes.

Fonte: elaboração própria.

Os processos epigenéticos não são restritos a uma fase específica da vida, ou seja, são modificações que ocorrem desde a formação dos gametas e continuam a acontecer

durante a vida. Toda vez que uma célula do nosso corpo precisa tomar a decisão de se ela vai se dividir dando origem a células iguais à original ou se ela vai se diferenciar, ou seja, se tornar mais específica para uma atividade, existem mecanismos epigenéticos associados. Assim, durante o desenvolvimento, o DNA acumula marcas químicas que deixam uma assinatura epigenética única, conhecida como epigenoma. Nem todas as assinaturas epigenéticas são permanentes. As experiências vividas podem reorganizar essas marcas químicas, o que explica, por exemplo, por que gêmeos idênticos podem mostrar comportamentos, habilidades e condições de saúde diferentes[40].

Ainda que mais recentemente a ação de microRNAs também possa ser entendida como um mecanismo epigenético, vamos nos concentrar nas modificações das histonas e metilação do DNA. As modificações epigenéticas ocorrem principalmente na estrutura conhecida como “cromatina”, que envolve o DNA, proteínas conhecidas como “histonas” e outras proteínas, e está localizada no núcleo de todas as células. O genoma humano contém mais de 3 milhões de pares de bases de DNA, por isso, para estar no núcleo da célula, ele precisa estar compactado. Formam-se octâmeros de histonas (conjuntos de oito histonas), e o DNA fica enrolado nelas, ou nucleossomos, por isso muitas vezes falamos que o DNA no núcleo parece um “colar de pérolas”. Os nucleossomos também sofrem modificações para que o material genético fique compactado no núcleo. Assim, modificações químicas nas histonas são responsáveis pela abertura e fechamento da cromatina. Na maioria das vezes, quando a cromatina está fechada, ou compactada, ela é inativa, ou seja, não permite a expressão dos genes. Já em seu estado aberto, a cromatina está ativa e permite acesso de toda uma maquinaria de regulação das células com o DNA, promovendo a expressão dos genes. Além das modificações das proteínas das histonas, a estrutura da cromatina também é regulada por outro mecanismo, conhecido como “metilação do DNA”. A metilação do DNA é a modificação epigenética mais conhecida e mais bem estudada até o momento. Nela, ocorre uma reação química com a adição de um grupo metil (CH3) em uma das bases que formam o DNA (citosina)[41] (Figura 2.3). Assim como todo o epigenoma, a metilação do DNA é um processo dinâmico por natureza, e seus padrões podem mudar em resposta a influências ambientais e fatores de estilo de vida, tanto por experiências negativas, como exposição a toxinas, falta de nutrientes ou circunstâncias estressoras, como por experiências positivas, como relacionamentos de apoio e oportunidades de aprendizagem.

Voltando ao exemplo citado acima da criança cuja mãe passou fome na gestação, alterações epigenéticas associadas a maquinaria de controle de expressão gênica preparam as células do feto para funcionar no modo “pouca comida”; assim, genes expressos quando há muita comida seriam programados para serem menos ativos.

Figura 2.3 Esquema da compactação do DNA até a formação dos cromossomos. O DNA se enrola em um conjunto de proteínas histonas, formando a cromatina, que em seu estado aberto fica acessível permitindo o acesso ao DNA e a expressão dos genes, e em seu estado fechado fica inativa, tornando o DNA inacessível e não permitindo a expressão do gene. Em seu maior estado de empacotamento, a cromatina se compacta formando os cromossomos. As caudas na cor laranja representam as caudas das histonas, que sofrem modificações químicas. Também em laranja podemos ver a adição de um grupo metil (CH3) na base C da fita de DNA.

Fonte: traduzida e adaptada de Haarhaus et al. (2020).[42]

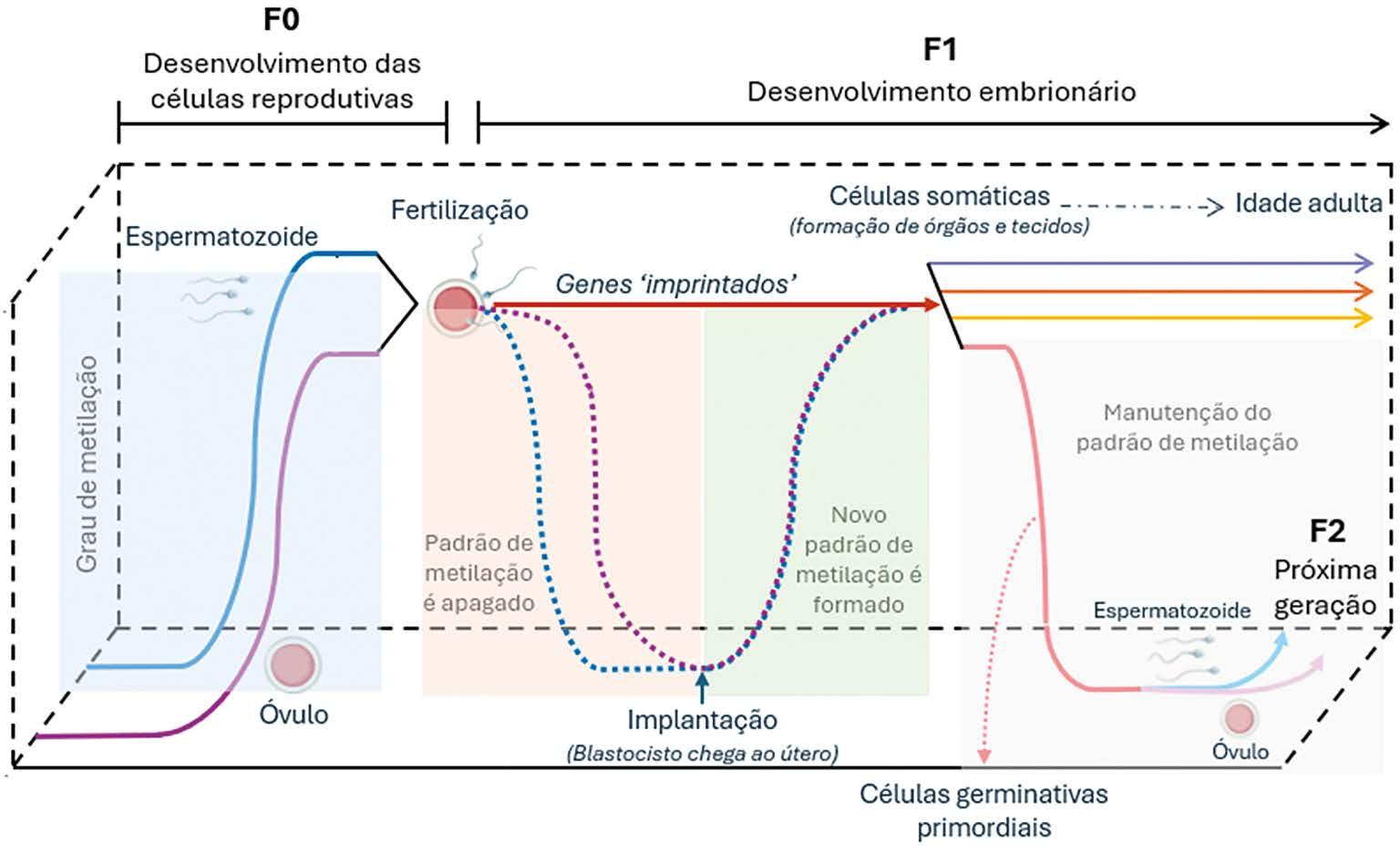

Períodos de programação epigenética ao longo do desenvolvimento

O epigenoma garante a plasticidade do nosso genoma ao longo da vida, mas também é suscetível à desregulação ao longo da vida. No entanto, durante a embriogênese, processo por meio do qual o embrião é formado e se desenvolve, ocorre uma remodelação epigenética muito importante, tornando a gestação um momento de grande vulnerabilidade[43].