DEUXIÈME PARTIE :

TROISIÈME PARTIE :

QUATRIÈME PARTIE :

Comme son nom l’indique, le pastel est une pâte composée de pigments purs liés entre eux avec un peu de gomme. Il présente de nombreux avantages pour un débutant car il est à mi-chemin entre le dessin et la peinture. Contrairement à celle-ci, aucun outil ni médium n’intervient entre la couleur et le support ; pour l’artiste, l’outil est directement pris en main, comme un crayon. Le mélange des couleurs s’opère sur le papier et non sur une palette. Aucun temps de séchage n’est requis, aucune préparation n’est nécessaire avant son application, ce qui le rend idéal pour le plein air et pour des esquisses à n’importe quel moment de la journée.

Le pastel est stable dans le temps : pas de risque de fendillement, d’écaillement, de jaunissement. Il est opaque, couvrant et de forte densité chromatique. Enfin, il renvoie la lumière. On classe les pastels secs en deux catégories : les pastels tendres et les pastels durs. Chaque type de pastel a son emploi spécifique.

Ce sont les pastels de meilleure qualité car ils ne sont constitués quasi que de pigments purs. Cela les rend très fragiles et friables. En contrepartie, la couleur déposée sur le papier est d’une grande intensité. Ils se présentent en bâtonnets cylindriques et sont disponibles dans une grande variété de teintes. Ils sont parfaits pour peindre, réaliser des aplats, estomper… Il existe des pastels géants pour les œuvres de grand format mais leur prix est plus élevé.

Ces fins bâtonnets ont la forme de petites barres à section carrée. Ils sont résistants car ils contiennent un peu d’argile. Ils peuvent aussi être taillés en frottant l’extrémité sur une surface rugueuse (type papier de verre) jusqu’à ce qu’une nouvelle arête apparaisse. Ils sont utilisés pour des tracés fins et précis (dessin au trait notamment). En revanche, à cause de cette dureté, la couleur accroche moins et leur saturation est moindre. Les pastels durs sont disponibles dans une gamme moins étendue.

Les crayons pastels se présentent sous la même forme que les crayons de couleur. Leur mine est constituée de pastel dur pour résister à la casse. Ils se taillent au canif (n’utilisez pas de taille-crayon qui casserait la mine). Ils permettent des dessins précis et de détails. Ils sont également utiles pour esquisser.

Au xviiie siècle, alors que Chardin rendait toute sa délicatesse à la nature morte avec la technique du pastel, Quentin de La Tour excellait dans l’art du portrait. Au siècle suivant, Toulouse-Lautrec emportait ses bâtonnets dans les music-halls ou les cabarets pour portraiturer les femmes de petites mœurs. Degas, lui, voulait saisir le geste dans l’instant, il a souvent croqué les danseuses en mouvement à l’Opéra. Odilon Redon a puisé dans son imagination pour réaliser des compositions symboliques aux couleurs luxuriantes… Au siècle dernier, tous les grands artistes s’y sont adonnés, de Picasso à Paul Klee. Aujourd’hui, Sam Szafran et avant lui, Ken Paine, sont de remarquables ambassadeurs du pastel.

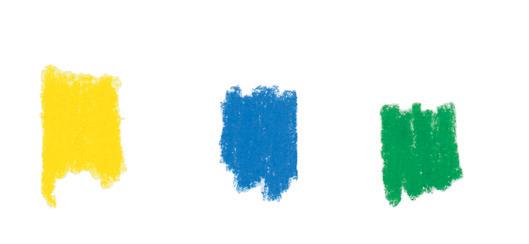

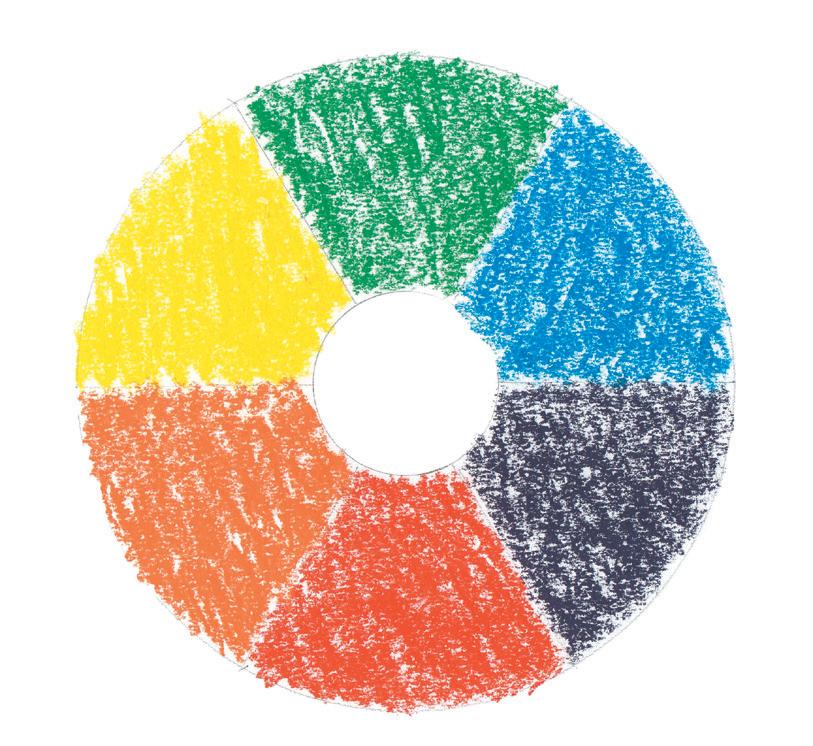

Les couleurs primaires sont au nombre de trois : jaune, rouge, bleu. On les appelle primaires parce qu’on ne peut pas les obtenir par mélange. Elles permettent de fabriquer toutes les autres couleurs. Quand on mélange deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire. Ces couleurs primaires et secondaires s’inscrivent dans le cercle chromatique.

Jaune + bleu = vert

Rouge + jaune = orange

Bleu + rouge = violet

On observe qu’à chaque couleur primaire correspond une complémentaire : celle du rouge est le vert, celle du bleu, l’orange, celle du jaune, le violet.

Il est intéressant pour un pastelliste de connaître les couleurs primaires et complémentaires. Sachez, par exemple, que dans l’ombre d’un objet, on trouve souvent un peu de sa complémentaire. Pour ombrer un objet, vous pouvez donc introduire sa couleur complémentaire à l’endroit où il n’y a pas de lumière.

La carotte est orange. Dans l’ombre de la carotte, il y a un peu de bleu.

La banane est jaune. Pour rendre le volume, on introduit un peu de violet dans l’ombre.

Le kiwi tire sur le vert. Dans la partie ombrée du kiwi, il y a un peu de rouge.

Astuce Évitez le noir dans les ombres. À la place, utilisez la couleur complémentaire.

Le rouge et le jaune sont des couleurs chaudes. Le bleu et le vert sont des couleurs froides. Les couleurs chaudes réchauffent la composition et créent l’illusion d’avancer la perspective. Les couleurs froides refroidissent et distancient.

Elles forment un couple indissociable. En jouant avec l’ombre et la lumière, le peintre peut créer l’illusion de la réalité ainsi qu’une atmosphère unique.

En peinture, l’ombre et la lumière jouent un rôle crucial : en accentuant les formes, elles aident à rendre le volume des objets et donc la troisième dimension. Elles sont aussi essentielles pour créer du contraste et de la profondeur.

La beauté de cette scène réside en partie dans la répartition et la hiérarchisation des ombres et des lumières. Le mur très sombre à l’arrière-plan fait ressortir la peau claire du modèle et restitue l’atmosphère intime de l’atelier. Par contraste, le tissu lumineux sur lequel la jeune femme repose nous fait entrer dans la composition. Analyser d’où vient la lumière a permis de rendre le modelé de la peau en posant ses différentes teintes : sombre, moyen et clair.

Une branche d’arbre est l’occasion de travailler l’harmonie des formes. Et la sanguine est l’outil idéal pour appréhender avec douceur les jeux d’ombres et de lumières sur les branches, les feuilles et les cerises. Pour s’attaquer à ce sujet d’apparence complexe, il faut l’aborder de manière synthétique, simplifiée, sans chercher à entrer trop tôt dans les détails. Ceux-ci viendront au fur et à mesure de l’avancée dans le dessin.

1. Esquissez la branche sans trop appuyer sur la sanguine. Soignez l’emplacement des cerises et des feuilles. Elles ne sont pas toutes groupées au même endroit ni disposées de la même manière.

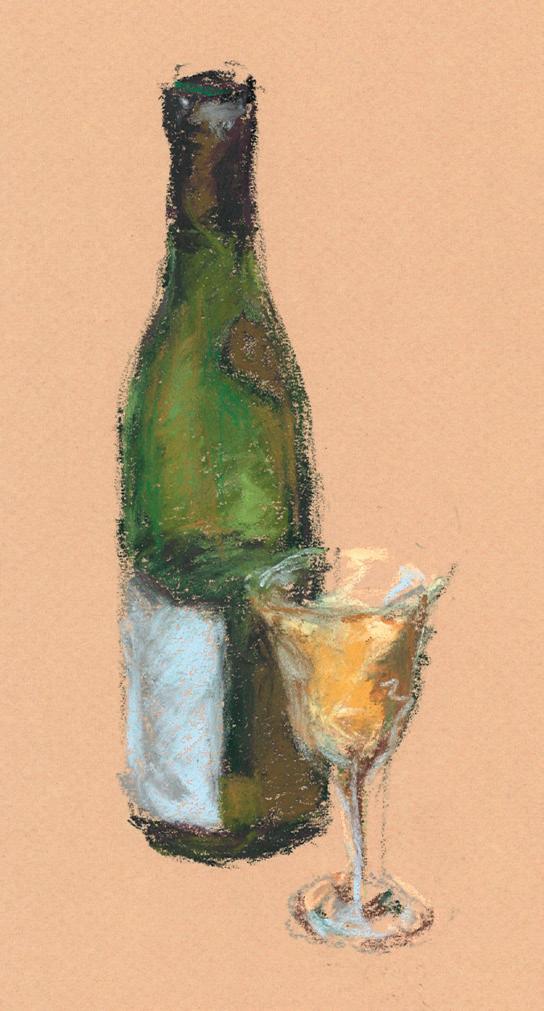

Le verre est transparent mais il capte la lumière et reflète

son environnement. Portez attention aux reflets et aux zones ombragées pour donner de la profondeur à votre dessin.

Agencez un verre de vin à côté de sa bouteille. Le verre étant transparent, le papier mi-teinte joue le rôle de couleur intermédiaire. Vous n’avez qu’à poser les éclats de lumière et les zones les plus sombres. La couleur du vin blanc s’étend de l’ocre pâle à foncé. Ces couleurs se réfléchissent sur le verre. De même, le vert de la bouteille se réfléchit dans le verre de vin.

La bouteille décline une gamme de verts caractéristique, pensez toutefois à bien ajouter les reflets ocre et terre du liquide, ainsi que ceux de l’arrière-plan.

Dans un tableau, efforcez-vous autant que possible de faire circuler les couleurs d’un objet à l’autre. Cela rassemble et crée une unité.

Souvent lisse et brillant, le cuir a une texture unique avec ses irrégularités et ses plis. Prenez le temps de bien observer ces détails et soyez attentif aux jeux de lumière.

Les chaussures constituent un très bon sujet d’étude, elles permettent de traiter le rendu des matières, d’observer les différentes valeurs d’une même couleur, de s’attaquer à une forme insolite.

1. Après avoir disposé vos bottines, prenez le temps d’observer leur forme et dessinez-la. Posez d’abord la zone dans l’ombre à l’aide d’un vert foncé. Déposez ensuite la teinte moyenne.

2. Procédez de même pour l’intérieur de la chaussure en posant des terres. Notez que la couleur se retrouve sur la semelle.

3. Estompez et affinez le travail. Posez des éclats de lumière sur le cuir clair, détaillez la semelle et le talon. Terminez par la zébrure à l’aide de gris et de bleu clair pour la brillance. Dessinez l’ombre portée de la chaussure.