ROBERT ELGER

ROBERT ELGER

Des jardins en devenir…

Jardiner en permaculture consiste à mettre en place un environnement dans lequel les plantes cultivées se développent de façon harmonieuse, et cela à moindre coût énergétique et financier. Malgré la grande diversité des milieux climatiques et des types de sols, les réponses culturales apportées sont, paradoxalement, les mêmes : une terre jamais nue, un travail du sol réduit au minimum et une réintroduction systématique des reliquats d’une culture aux semis ou plantations qui la suivent. Pas de traitements bien sûr, ni d’apports d’engrais. Le premier objectif est d’obtenir une terre humifère meuble et aérée, condition nécessaire et suffisante pour une croissance saine pour la plupart des plantes. Tout le reste en découle !…

Jardins nourriciers et jardins à vivre

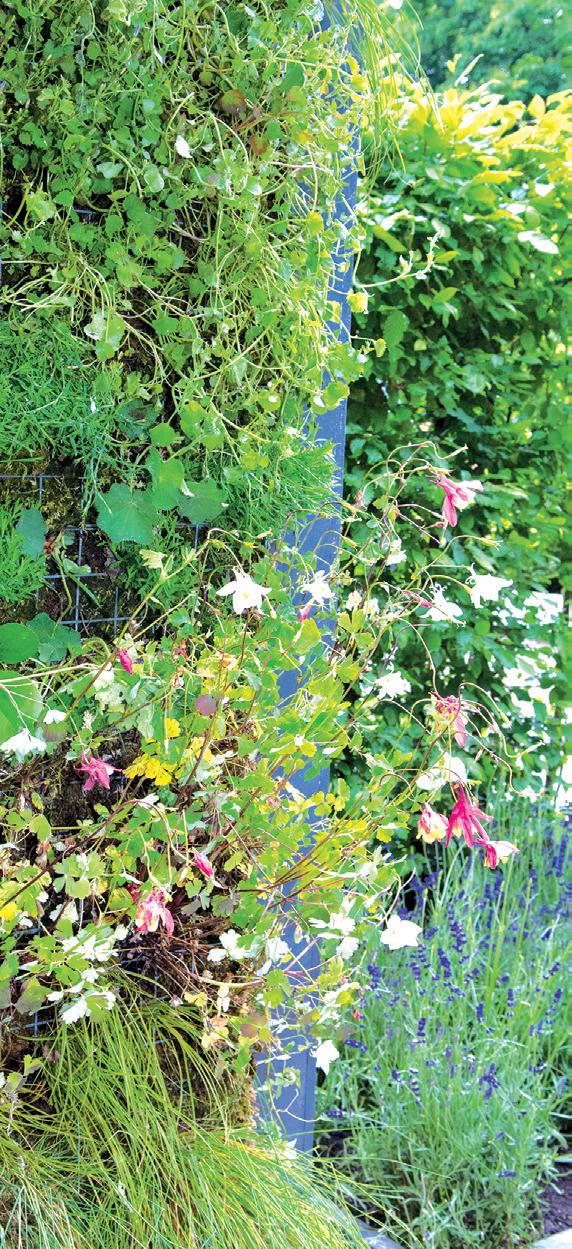

Un jardin en permaculture est avant tout destiné à la production et à la consommation de légumes, de condimentaires et de fruits. C’est un jardin autosuffisant dont les récoltes potagères et fruitières s’élargissent aux produits de la basse-cour (œufs essentiellement), voire au miel et aux céréales. Mais un jardin en permaculture est aussi un lieu de vie, c’est-à-dire un jardin ornemental au sens large – même si, contrairement à la plupart des jardins fleuris, sa beauté ne se résume pas à une simple photo.

Un peu d’histoire…

La permaculture a vu le jour dans un contexte agricole plus qu’horticole. Elle naquit il y a une cinquantaine d’années dans le sillage de diverses expériences de mises en culture de céréales sans engrais, sans traitements et sans travail du sol – sans véritable ensemencement même – pratiquées par un agriculteur-expérimentateur japonais, Masanobu Fukuoka, et ce, avec une production équivalente à celle des façons de faire agrochimiques alors en cours dans son pays.

Conceptualisée dans les années 1970, les Australiens David Holmgren et Bill Mollisson lui donnent son nom et élargissent le propos à d’autres types de cultures et d’autres espèces végétales. En se diffusant un peu partout dans le monde, elle s’est enrichie d’autres expériences, des connaissances du fonctionnement

des écosystèmes apportées par la recherche en écologie aux anciennes pratiques de polyculture-élevage et aux façons de faire des maraîchers du milieu du xixe siècle. Et elle sera encore appelée à évoluer, en particulier dans le domaine de l’aquaponie, un domaine d’ailleurs déjà expérimenté il y a plusieurs décennies par Bill Mollison lui-même.

Un bilan énergétique positif

Apparue dans un contexte économique affecté par les problèmes énergétiques – les années 1970 marquent en France la fin des Trente Glorieuses et le début de la « crise » entamée par les premiers chocs pétroliers –, la permaculture se veut dès le départ soucieuse de son bilan énergétique.

En injectant en culture une énergie minimale tout en assurant le développement d’une végétation vigoureuse et exubérante (la synthèse carbonée réalisée au niveau des feuilles en présence de lumière grâce à la chlorophylle est la grande pourvoyeuse naturelle d’énergie), la permaculture relève d’une façon de jardiner qui génère bien plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Une intervention unique, plusieurs effets…

Toute activité humaine nécessite la mise en œuvre d’une certaine énergie. En veillant à ce que chaque intervention au jardin génère des effets multiples, vous rentabilisez sa mise en œuvre. Ainsi, l’établissement d’une couverture organique limite l’évaporation de l’eau, supprime le désherbage, conserve au sol son aération et sa malléabilité et, après décomposition, alimente les plantes en éléments fertilisants. D’une pierre quatre coups ! La diversité des plantes mise en culture – et donc des récoltes – est un bienfait pour notre alimentation mais aussi indispensable au biocontrôle naturel des populations d’« indésirables », parasites, ravageurs et adventices. Introduire une culture de Fabacées – fèves, petits pois, haricots – permet de disposer de légumes riches en protéines, d’enrichir les sols en azote et disposer de matières végétales à composter ou à épandre en paillis. L’implantation d’un poulailler vous permettra de disposer d’œufs, de recycler à bon compte les déchets potagers et de produire un précieux guano domestique. Le montage d’une couche chaude sous abri permet d’anticiper les semis au printemps, d’accueillir quelques semaines plus tard les jeunes légumes et condimentaires en croissance, cultiver des melons en été et disposer en automne d’une excellente matière organique compostée. Il faudra par conséquent s’efforcer que chaque geste et chaque décision prises en permaculture présentent des conséquences positives multiples.

Culture permanente ou culture de la permanence ?

L’activité dans un jardin en permaculture ne connaît pas de morte-saison et permet de disposer d’une large gamme de légumes, de condimentaires et de fruits 12 mois dans l’année. Par ailleurs, les façons de faire de la permaculture permettent aussi de pérenniser votre jardin dans le temps. Mieux, d’améliorer sa fertilité d’une année sur l’autre ! Dans la nature comme en permaculture, la terre ne se « repose » pas. Pas plus qu’elle ne « fatigue » d’ailleurs ! Ce que recherche un jardinier en permaculture, c’est mettre sur pied un milieu productif autonome, stable et durable.

Le paradoxe…

À résultat équivalent, jardiner en permaculture vous demandera moins de travail qu’un jardin classique : pas de désherbage, un arrosage limité et ponctuel, pas de traitements évidemment, pas d’engrais, pas

de bêchage, voire, dans le meilleur des cas, pas de travail du sol du tout. Mais, en contrepartie, la conduite d’un jardin en permaculture requiert de fortes connaissances et un grand savoir-faire. Vous devrez vous faire tour à tour – et pour le moins – paysagiste, climatologue, agronome, biologiste, botaniste, horticulteur et pépiniériste.

Le bon timing

Observer…

Une connaissance intime des particularités climatiques de votre région est indispensable pour implanter un jardin sur une friche, une ancienne pelouse ou un jardin existant. De même, une attention suivie au comportement de votre terrain et de sa végétation avant la mise en culture – idéalement pendant une année complète – vous évitera maintes erreurs grossières.

… réfléchir…

Synthétisez ensuite vos observations et confrontez-les avec ce qu’ont pu vous apprendre vos sources d’informations locales et vos diverses lectures. Harmoniser ces multiples acquis vous permettra de matérialiser votre projet.

… et entreprendre

S’il est contre-performant d’agir sans réfléchir, réfléchir sans agir ne débouche sur rien de concret. Après l’observation et la réflexion, il faudra sauter le pas et mettre votre futur jardin en route.

simple…

Le suivi d’un jardin en permaculture repose sur des façons de faire simples. Pas de bêchage, pas de désherbage ou si peu, des arrosages limités et ponctuels. Ce qui le distingue d’un jardin classique, c’est la permanence d’une couverture organique dont la pose n’est pas bien compliquée. Pour le reste, les semis, les plantations et les récoltes composeront l’essentiel de l’activité.

… mais pas trop !

À l’état naturel, un milieu stable est un milieu complexe où la croissance de biodiversité, de la biomasse et, à terme, de la fertilité des sols vont de pair. Pour répondre à l’équation complexité = stabilité, il vous faudra largement diversifier les végétaux mis en culture. Cinquante légumes, une trentaine de condimentaires et une quinzaine d’espèces de fruits et petits fruits est une bonne moyenne. Cependant, là aussi, tout est affaire d’équilibre : une gamme trop large est immaîtrisable mais une diversité trop faible fragilise le jardin en tant que biotope.

Là où il faut, quand il faut…

Si le travail au jardin n’est pas pénible, il vous demandera en contrepartie une grande disponibilité. Semis, plantation, entretien, récolte, etc., toutes vos interventions au jardin devront se pratiquer au meilleur moment possible. Le commerce horticole vous le répète à satiété, vous pouvez planter un arbre d’octobre à avril – et même, aberration suprême, toute l’année s’il est en conteneur. En permaculture, un arbre se plante en novembre, point ! L’arrosage est limité, voire inexistant, et la reprise énergique dès le printemps suivant.

L’autonomie n’est pas l’autarcie

Du fait de sa nette préférence aux relations de voisinage – pourquoi chercher au bout du monde ce que vous pouvez trouver à deux pas de chez vous ? –, il s’intègre solidement dans son environnement local et utilise les ressources de son quartier, de sa rue ou de son village. Il repose largement sur ces

Un projet sur mesure

Le succès de la permaculture doit beaucoup à sa grande adaptabilité. Vous pourrez vous inspirer de projets concrétisés – ils ne manquent pas aujourd’hui1 –, mais votre projet est le vôtre et seulement le vôtre. Que votre jardin s’inscrive dans un projet professionnel de type mini-ferme ou que vous souhaitiez simplement produire des légumes, des condimentaires et des fruits sains et savoureux dans un contexte familial, il ne faudra pas se contenter de suivre docilement les rails posés par d’autres. C’est vous le maître d’œuvre !

Ce livre a l’ambition de vous aider à passer à l’acte, vous aider à créer non pas un jardin en permaculture parmi d’autre, mais votre jardin à vous. « Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu’est la liberté » affirmait Épicure il y a près de vingt-cinq siècles.

1. La ferme du Bec Hellouin de Perrine et Charles Hervé-Gruyer, les jardins de Josine et Gilbert Cardon et la micro-ferme de Linda Bedouet en France. Les fermes miracles de Stephan Sobkowiak au Québec. Le jardin de David Holmgren en Australie. La ferme de Sepp Holtzer en Autriche. Le jardin autosuffisant de Kurt Forster en Allemagne, etc. Mais vous trouverez aussi de nombreuses initiatives locales, moins ambitieuses peutêtre mais tout aussi enthousiasmantes – et souvent à deux pas de chez vous. Renseignez-vous ! relations de dons et de contre-dons, d’échanges et de trocs qui, jadis, étaient la règle dans nos campagnes. Les déchets inutilisés des uns deviennent alors ressources pour les autres… Et vice-versa ! Une terre de décaissement qui encombre les premiers devient outil de production pour les seconds. Les tontes de gazon du voisin ou, dans le monde rural, le vieux foin ou la paille sont récupérés et utilisés en paillage.

Tous les jardins en permaculture ne se ressemblent pas. Tous néanmoins s’accordent autour de quelques règles simples : pas de traitements et pas d’engrais, une diversification maximale des mises en culture, un sol travaillé a minima et toujours recouvert, un recyclage systématique enfin.

« Il suffit d’observer les modèles et les cycles existant dans la nature et de les transférer au jardin » affirme Kurt Forster, fervent défenseur de la permaculture outre Rhin. À eux seuls, ces 6 impératifs autonomisent avec une grande économie de moyens la croissance des plantes cultivées.

Pas de traitements !

Les maladies et la pullulation des ravageurs ne relèvent pas d’une fatalité culturale mais sont étroitement liées à la fertilité des sols. En permaculture, ce ne sont pas les plantes malades qui dépérissent mais les plantes faibles et dépérissantes qui deviennent malades ! Il est donc contre-productif de traiter les conséquences – l’apparition des maladies et des ravageurs –, plutôt que la cause : un sol mal adapté aux cultures. D’autant que les insecticides ne sont généralement pas spécifiques et détruisent toute la faune entomophile, y compris les auxiliaires. Les fongicides – même « bios » – sont nuisibles à la dynamique biologique des sols. Quant aux herbicides, le triste exemple du glyphosate illustre à lui seul les inquiétants « effets pervers » qui découlent de leur emploi.

2Exit « la mentalité NPK »…

Le phosphate, la potasse et surtout l’azote sont, d’un point de vue quantitatif, les éléments nutritionnels les plus importants absorbés par les racines des plantes. Les préconisations agrochimiques consistent à apporter directement aux végétaux cultivés ces trois éléments sous forme d’engrais solubles, une habitude culturale systématisée, au point qu’on a pu parler d’une « mentalité NPK » – N pour azote, P pour phosphate et K pour potasse – (mais la fertilisation chimique peut consister à apporter d’autres éléments plus marginaux comme le magnésium ou le fer, voire le bore). En permaculture, il ne s’agit pas de nourrir les plantes mais d’accroître la fertilité des sols cultivés afin que les végétaux disposent de ce dont ils ont besoin. Nuance !

4

Un sol peu ou pas travaillé

Le bêchage est l’activité qui fonde le jardinage, et l’agriculture moderne débute aux xie et xiie siècles avec la généralisation des labours. Pourtant, un travail du sol réduit au strict minimum est certainement ce qui définit le plus sûrement la permaculture. Là encore, à l’imitation de la nature ! S’il peut être mis en œuvre – et parfois même s’imposer – pour décompacter un terrain lors de l’implantation du jardin, le retournement n’y est par la suite qu’exceptionnel. Dans tous les cas, l’aération du sol est systématiquement préférée au bêchage et au labour. Après plusieurs années, un jardin en permaculture parvenu à son rythme de croisière se passera même totalement de travail du sol.

5

Une terre jamais à nue

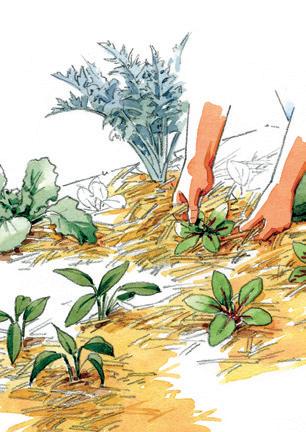

La systématisation d’une couverture organique répond de façon

3

Des mises en culture largement diversifiées À l’état naturel, la vie augmente spontanément tant en masse qu’en diversité. Si elles ne sont pas infinies, les possibilités de diversification au jardin sont importantes, selon le cas légumes, fleurs, condimentaires ou fruits. Le type de végétation varie avec les espèces, tour à tour annuelles, bisannuelles ou vivaces. Certaines plantes sont ligneuses, d’autres herbacées. Les arbres peuvent s’élever à 10 m ou plus alors que les arbustes les plus bas ne dépassent pas 30 cm. En associant au jardin toutes ces plantes, vous diversifierez vos récoltes tout en optimisant le potentiel cultural de votre région et de votre sol. Cette diversification est en outre indispensable à la régulation naturelle des divers parasites et maladies.

habile aux grandes contraintes du jardinage. Elle rend inutile tout travail superficiel du sol, limite les arrosages, supprime le désherbage et, par sa décomposition puis sa minéralisation, enrichie la terre. Si cette couverture peut être assurée au potager par diverses matières organiques, la plantation dans un système agroforestier de végétaux couvre-sols aux pieds des arbustes et des arbres possède peu ou prou les mêmes avantages.

6

La grande loi du retour

Remettre dans un nouveau circuit cultural le reliquat des anciennes cultures obéit à ce que le précurseur de l’agriculture naturelle dans la première partie du xxe siècle, Alfred Howard, définissait comme « la grande loi du retour ». Posées sur le sol, ces matières végétales sont dans un premier temps lacérées et broyées par une multitude d’organismes vivants. Rapidement minéralisée, une petite partie est immédiatement absorbée par les plantes. Le reste est lentement transformé par les champignons du sol pour constituer une « réserve » disponible par la suite. Ce cycle naturel de la matière organique est bien illustré par la façon dont la forêt réinjecte dans la croissance printanière les feuilles mortes tombées en automne.

Un jardin en permaculture pourra s’implanter sur un terrain de 50 m2 à 3 ha. Néanmoins, la surface disponible conditionnera pour une large part la physionomie ultérieure du jardin. Les différents univers à adopter – potager, parcelle d’aromatiques, verger, serre ou tunnel maraîcher, surface emblavée, basse-cour, ruches, espace « nature » – comme les espèces végétales à cultiver dépendront amplement de la place dont vous disposez. Si vous êtes déjà en possession du terrain, il faudra se contenter d’adapter votre projet à sa surface. Sinon, recherchez un terrain qui vous permettra de donner à votre jardin la configuration que vous souhaitez.

Jardin de week-end

En ne nécessitant que 3 à 4 heures de disponibilité hebdomadaire, un terrain entre 100 et 200 m2 présente un bon rapport entre contraintes requises et les résultats à obtenir (c’est la surface des parcelles mises à disposition par la plupart des jardins familiaux). Il faudra néanmoins orienter dès le départ vos souhaits vers un jardin plutôt d’agrément ou un jardin à vocation alimentaire, car, sur une surface de moins de 200 m2, l’un prendra nécessairement le pas sur l’autre. Sans prétendre à une quelconque autonomie alimentaire, quelques mètres carrés de pelouse complétés par une judicieuse association de légumes, de condimentaires et de petits fruits combleront le « jardinier du dimanche » que vous êtes.

2Autoproduction familiale

Un jardin de 400 m2 permet d’élargir les mises en culture de légumes, de plantes condimentaires, d’arbustes et, quoique plus raisonnablement, d’arbres fruitiers. Pour autonomiser l’approvisionnement en légumes et en aromates d’une famille de quatre personnes, prévoyez un potager de 200 à 300 m2 Les arbustes fruitiers seront plantés en bordure du potager. Dans un jardin de cette surface, ne dépassez pas 2 à 3 arbres fruitiers. Des volailles ? Pourquoi pas. Pour une basse-cour de 2 ou 3 poules, il faudra prévoir une aire de déambulation d’environ 30 m2 et un petit poulailler d’un mètre de côté.

les replants nécessaires aux mises en culture potagères. Pour la basse-cour, maintenez-vous à 2 ou 3 poules. Les arbres fruitiers au nombre de 5 à 8 seront dispersés sur toute la surface du terrain, car la place manque pour les regrouper en verger. Même si certains auxiliaires de culture requièrent un territoire plus vaste, un jardin de 5 ares permet de mettre en place un biotope cultivé stable et autorégulé, en particulier en ce qui concerne les divers insectes ravageurs.

4

Un jardin autonome

À partir de 15 ares, tout est permis. Votre jardin vous permettra une totale autonomie alimentaire, tant pour les légumes que les plantes condimentaires et les fruits. La petite serre de multiplication sera complétée par un tunnel maraîcher d’environ 50 m2 destiné à la culture des jeunes replants à planter au potager en mai, à hâter

Sur un terrain de 7 ares

La surface moyenne des terrains viabilisés en France est de 7 ares – ce qui laisse entre 5 et 6 ares pour l’implantation proprement dite du jardin. C’est la surface idéale pour établir un jardin en permaculture à usage familial. Une personne seule ou un couple suffisent à le mettre en culture, sans pour autant que le suivi et l’entretien ne deviennent trop contraignants. Vous pourrez y récolter tous les légumes que vous souhaitez, y compris les plus exigeants en place comme les asperges ou les pommes de terre. Les plantes condimentaires pourront s’émanciper du potager et s’installer dans un jardin dédié de 40 à 60 m2 Une petite serre de 20 m2 vous sera utile pour produire

les récoltes au printemps et à le retarder en automne. En été, il abritera les melons, en hiver les jeunes plants faiblement rustiques. Le jardin accueillera une quinzaine d’arbres fruitiers – éventuellement regroupés en verger – et 2 à 3 ares pourront être réservés à la culture de céréales. La basse-cour pourra s’agrandir tant en nombre d’hôtes qu’en espèces (poules bien sûr, mais aussi canards et pintades), la surface enherbée du verger servant d’aire de déambulation permanente ou occasionnelle.

Mini-ferme

Pour une mini-ferme en permaculture à vocation commerciale, il vous faudra disposer entre 2 et 3 ha. Conduits selon des techniques maraîchères, les légumes et condimentaires occuperont la surface la plus importante, tant à l’air libre que sous tunnel. De minipratiques agricoles feront voisiner céréales, arbres fruitiers et vignes. Associez des petits élevages domestiques – lapins, moutons et chèvres, voire âne – aux céréales, les secondes nourrissants les

premiers qui, à leur tour, fournissent par leurs déjections les fertilisants nécessaires à leur mise en culture. Réservez une petite surface à des plantes fourragères pérennes fixatrices d’azote ou à forte production de biomasse. Un espace « nature » composé par une mare, une prairie et un boqueteau constitue une zone de biodiversification.

Au-delà de 3 ha – ne serait-ce que par le matériel nécessaire à son entretien –, le suivi des cultures relève plus de pratiques agricole que de jardinage ou de maraîchage.

6Et les petits jardins ?

Les façons de faire de la permaculture peuvent s’appliquer dès 50 m 2. Sans se faire trop d’illusions : une petite surface est toujours synonyme de mini-récoltes ! Elle vous mettra en outre devant d’épineux dilemmes : implanter un carré de pelouse ou repiquer des fraisiers ? planter un abricotier plutôt qu’un pêcher ? cultiver des haricots ou des carottes ? Dans tous les cas, un petit terrain situé près de la maison d’habitation est toujours préférable à un jardin un peu plus grand, mais trop excentré.

Petits jardins en ville, grands jardins à la campagne ! Contrairement au xviie siècle de Jean de la Fontaine et de sa fable « Le laboureur et ses enfants », la disponibilité foncière constitue aujourd’hui un réel problème. À la ville comme à la campagne, c’est le fond qui manque… le plus ! –même si le problème foncier est moins ardu à solutionner à la campagne qu’en ville. En règle générale, plus vous souhaitez acquérir un grand terrain, plus vous serez obligé de vous éloigner des zones à fortes concentrations urbaines.

La France est un pays contrasté tant d’un point de vue géographique que climatique, l’impact des divers climats – semi-continental, méditerranéen, océanique et montagnard – étant déterminé par le plus ou moins grand éloignement maritime ou océanique et l’incidence de l’altitude. S’il est exceptionnel que des raisons climatiques empêchent l’implantation d’un jardin, il vous faudra néanmoins adapter vos façons de jardiner aux particularités de votre région. Les paramètres climatiques influant sur la croissance des plantes sont essentiellement la chaleur et l’humidité –la luminosité est plus accessoire. Les efforts d’adaptation du jardinier porteront donc essentiellement sur la maîtrise des températures et la disponibilité en eau.

1Grand centre

Les zones semi-continentales englobent l’Île-deFrance et tout le Centre, de la Picardie à la Champagne, contournant le nord-ouest du Massif central et s’étendent en Poitou-Charentes vers l’ouest et jusqu’en Alsace vers l’est. Les hivers sont généralement longs et froids, parfois accompagnés de fortes gelées et de chutes de neige conséquentes. Le printemps est court et chaud, l’été long, chaud à caniculaire, et l’automne relativement bref. Du fait de la fraîcheur printanière et des risques de gelées tardifs, l’utilisation d’une serre ou d’un tunnel sécurise les mises en culture. En particulier, la production maison des jeunes replants entre mars et mai peut difficilement se concevoir sans châssis, serre ou tunnel. La disponibilité estivale des récupérations d’eau de pluies est aléatoire. Prévoyez des fûts de stockage proportionnels aux besoins. En automne, une culture sous abri permet de prolonger pendant près d’un mois les récoltes de tomates, d’aubergines et de poivrons. Les zones continentales correspondant à des situations climatiques nationales moyennes, les dates des diverses interventions indiquées dans cet ouvrage correspondent à ces régions.

Le climat méditerranéen correspond en France aux régions où pousse l’olivier. Il se caractérise par de fortes sécheresses estivales dues à la fois aux températures élevées et à des précipitations faibles ou nulles. Les hivers sont plutôt humides, frais parfois mais sans jamais être froids. Si les températures n’handicapent en rien les mises en culture, le point noir des régions

marqué qu’ailleurs et les températures clémentes facilitent les mises en culture du printemps à l’automne. Une réserve d’eau optimisée permet de pallier en été les manques ponctuels. Les dates de semis et de plantation pourront être avancées de 8 à 15 jours par rapport à celles du centre de la France.

4

Climat montagnard

Le climat montagnard qui favorise l’implantation d’un jardin concerne les piémonts alpins et pyrénéens jusqu’à 800 à 1 000 m d’altitude, ainsi que le Massif central et les Vosges. Les étés courts et les hivers longs et froids nécessitent une réduction parfois drastique des espèces cultivées. Dans tous les cas, les mises en culture seront reculées d’au moins un mois par rapport aux régions du Centre.

du Sud reste la disponibilité en eau. Le stockage pour l’été devra se faire dans des fûts volumineux car les précipitations printanières, estivales et automnales sont faibles. Les températures clémentes du printemps permettent des mises en culture précoces, entre 15 jours et 1 mois avant celles indiquées pour les régions du Centre. L’ensoleillement important autorise les cultures sous couvert végétal de type agroforesterie et, plus généralement, toutes les cultures qui associent végétaux herbacées et strates arborées.

3

Façade atlantique

Le climat océanique concerne toutes les régions de la façade atlantique élargie au littoral de la mer du Nord. Les températures restent habituellement douces en hiver, fraîches dans le pire des cas. Le temps est plutôt humide, avec des précipitations réparties sur l’année. Le contraste entre l’été et l’hiver est moins

5

Évolution climatique

Le réchauffement climatique modifie sensiblement les données météorologiques longtemps considérées comme immuables. L’augmentation moyenne de 1 °C constatée pendant le xxe siècle fait que les régions du Centre et du Nord connaissent aujourd’hui les conditions climatiques qui étaient celles observées il y a quelques décennies 150 km plus au sud. Avec l’accélération du

réchauffement au xxie siècle, les climatologues pensent que cette ligne climatique va se déplacer de 70 km tous les 10 ans. Il faudra s’attendre à de fortes évolutions météorologiques qui obligeront les jardiniers à s’adapter à ces nouvelles donnes climatiques, surtout en ce qui concerne la disponibilité en eau.

Réchauffement climatique et jardinage

Le réchauffement climatique au jardin ne présente pas que des inconvénients. Comme les nuits se réchaufferont davantage que les jours en hiver, l’incidence des gelées diminue en zone continentale. Mais les jours se réchaufferont plus que les nuits en été, les pertes d’eau par évaporation seront plus fortes. La disponibilité en eau sera d’autant plus préoccupante que, si les précipitations moyennes annuelles évolueront peu, les étés, eux, seront moins arrosés – en dépit d’épisodes torrentiels plus fréquents. La situation sera encore plus difficile à gérer du fait de l’ensoleillement estival plus intense. Par ailleurs, les tempêtes

et autres phénomènes météorologiques extrêmes seront plus nombreux : gare à l’amarrage des serres et des tunnels. On peut se réjouir du nombre de jours de gels qui ira diminuant, permettant des mises en culture plus précoces au printemps et des récoltes prolongées en automne. Cependant, la remontée vers le nord de certains ravageurs et de maladies jusqu’ici localisés au sud rendra plus malaisés la régulation naturelle des divers indésirables en cultures. Des maladies, comme les divers Phytophtora (dont celui du mildiou de tomate) et les oïdiums, augmenteront en virulence même si d’autres, comme la tavelure des pommiers et des poiriers, diminueront en incidence.

La permaculture constitue en elle-même une réponse aux situations météorologiques extrêmes. La systématisation de la couverture organique pondère les excès climatiques, en particulier lors des fortes chaleurs estivales. En limitant les évaporations pendant les périodes de canicules et en facilitant l’infiltration de l’eau lors des orages, elle conserve au sol une relative humidité. D’autre part, une terre riche en matière organique stocke de grandes quantités d’eau dans le sol – après une forte pluie par exemple –, limitant le stress hydrique des plantes lors des périodes de sécheresse. L’association des strates herbacées et arborées, en limitant l’insolation, minimise également les pertes en eau et optimise les réserves disponibles dans le sol.

L’environnement végétalisé – les haies et les situations de sous-bois en particulier –, la présence d’un mur ou d’une étendue d’eau induisent des modifications de faible étendue. Quelques degrés de plus ou de moins selon la saison facilitent l’implantation de plantes qui, autrement, seraient difficiles à acclimater. Les zones microclimatiques et les végétaux qui y poussent sont par ailleurs liés. Si une modification ponctuelle permet l’installation d’une végétation particulière, la végétation une fois en place induira à son tour un microclimat particulier.

Chaque terre de jardin à sa personnalité, généreuse ou difficile à vivre. Si la grande majorité des terres peuvent se cultiver, chacune optimise plus ou moins rapidement son potentiel. Ceux qui équilibrent leurs constituants physiques – argile, sable, calcaire et limon – sont moins difficiles à mettre en culture que ceux où l’un de ces éléments domine largement.

Traditionnellement, la végétation spontanée signait la bonne ou mauvaise qualité d’un sol : « le terrain où croit le pas-d’âne laisse-le à qui il appartient, celui où croît la renoncule rampante, achète-le si tu peux ». Mieux qu’une analyse du sol – et moins chère – l’observation de la végétation en place vous informera de façon pertinente sur la terre à laquelle vous avez à faire.

1Un sol argileux

Une friche occupée par des ronces, des églantiers et des prunelliers, avec, à leurs pieds, des pissenlits et des boutons d’or, dissimule un sol argileux humide, lourd et collant, peu drainant. C’est un sol très fertile mais lent à se réchauffer au printemps. Si s’y ajoutent la cardamine des prés, renoncule rampante, la reine-des-prés et le tussilage, votre sol conserve son humidité, même en été. Les sols argileux composent de bonnes terres à conduire en permaculture. L’eau n’y est pas un problème et des apports importants et réguliers de matières organiques allégeront rapidement sa structure. Ils autorisent tous les types de cultures, potagères, céréalières et fruitières.

N’accusez pas trop vite la teneur en argile de votre sol ! Un mauvais drainage n’est pas toujours – et même rarement – induit par la structure du sol, mais est dû à une cause secondaire, d’origine naturelle (présence dans le sous-sol d’une couche de tuf calcaire imperméable) ou plus généralement induite (semelle de labour suite à de mauvaises habitudes de travail du sol, compactage du sous-sol par le passage d’engins de manutention lourd – lors de la construction de la maison par exemple).

3Terre de bruyère et sol sableux

2Un sol calcaire

Les sols calcaires sont de couleur claire, parfois caillouteux, peu fertiles. Ce sont des sols ingrats et de culture difficile. L’épandage suivi en permaculture de grandes quantités de matières organiques permet de les mettre en culture, mais il faut généralement plusieurs années pour optimiser leur potentiel. Les plus difficiles à cultiver sont ceux occupés par les géraniums sauvages, le coquelicot, la chicorée sauvage, les chardons

Terres calcaires et chlorose

et la camomille sauvage qui associent calcaire et sécheresse. Les terres où poussent l’ail des ours, l’aspérule odorante, la consoude ou le coucou des prés sont plus humides et plus faciles à mettre en culture. La moutarde des champs, la violette des prés, la pimprenelle, l’hellébore fétide, le souci et la pâquerette associés au cornouiller mâle et sanguin, à l’aubépine et au troène d’Europe indiquent un sol calcaire à humidité moyenne.

En bloquant l’assimilation du fer, la présence du calcaire provoque une décoloration caractéristique du feuillage – le limbe jaunit mais les nervures restent vertes – sur les plantes sensibles comme le fraisier, le kiwi, le myrtillier, le cognassier et le poirier. Néanmoins, cette chlorose ne se manifeste que sur sols très calcaires et sur certains végétaux cultivés seulement.

Les sols sablonneux présentent une faible rétention en eau et sont plutôt acides mais se réchauffent vite au printemps. Y croissent diverses bruyères, l’ajonc, la fougère-aigle, la myrtille sauvage et, pour les arbres, le sorbier des oiseleurs et le châtaignier. En général peu fertiles, leur mise en culture est laborieuse, d’autant que la disponibilité en eau de ces terres très filtrantes est souvent préoccupante en été. La systématisation des couvertures organiques permet toutefois de les mettre en culture.

Le temps de l’observation

La connaissance de la texture de votre sol à partir de la végétation qu’il porte est importante pour vos futures mises en culture. Ne négligez pas cependant l’observation directe de votre terre, et cela tout au long de l’année. Comment se comporte-t-elle durant la saison ? Se réchauffe-t-elle rapidement en sortie d’hiver ? Et au printemps ? Est-elle plutôt gorgée d’eau, lourde et difficile à travailler ou légère et meuble ? Et comment évolue-t-elle en été ?

Conservera-t-elle sa fraîcheur ou s’asséchera-t-elle rapidement en se durcissant ou en s’effritant ?

Pour implanter un jardin, la terre idéale – idéale aux deux sens du mot : parfaite et à rechercher en pratique, mais relevant plus d’une vue de l’esprit que d’une réalité concrète ! – est celle que l’on dénommait jadis « franche ». Se composant de 65 % de sable, 20 % d’argile, 5 % de calcaire et 10 % d’humus (c’està-dire de matières organiques décomposées), elle est de texture meuble et grumeleuse, retient correctement l’eau, se compacte peu en profondeur comme en surface et se travaille aisément. Elle est facilement identifiée aux végétaux spontanés qu’elle porte : petite et grande ortie, mercuriale, mouron blanc, lamiers, séneçon vulgaire, chénopode, laiteron des champs, amarante réfléchie et navet du diable.

Une analyse du sol vous informe sur le pourcentage respectif de votre terre en argile, sable, limon et calcaire. Au mieux, elle vous fournit quelques indications sur la teneur en éléments minéraux – qui ne représente qu’une information mineure dans un contexte de mise en culture permacole. Elle ne vous renseigne pas sur la dynamique agronomique de votre sol et ne vous apprend rien – ou si peu – sur son comportement en culture. Elle est donc loin de présenter l’importance qu’on lui accorde parfois, même dans le cadre d’une création de jardin.

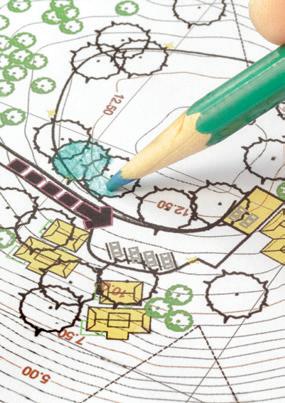

La phase de conception de votre jardin est nommée design en permaculture.

Période d’observations et de questionnements, il donne lentement forme à votre futur jardin et définit les moyens nécessaires à mettre en œuvre.

Étape essentielle pour concrétiser votre projet, il met en présence vos motivations intimes et tous les éléments qui, de près ou de loin, vous seront utiles pour le mener à terme. Dans un premier temps, croquis et schémas vous aideront à asseoir votre réflexion. Au fur et à mesure que vos idées se clarifient, votre dessin se fera plus précis – plus complexe aussi. À l’issue de cette phase de conception, vous aurez entre les mains un plan précis du jardin à créer qui vous servira de « feuille de route » pour les mois – voire les années – à venir.

1 Au départ…

Pour créer un jardin en permaculture, il faudra valoriser au maximum l’existant. Et ce, dès le départ ! De fait, ce n’est jamais votre terrain qui doit s’adapter à vos souhaits, mais vous qui devrez adapter vos désirs aux particularités de votre terrain. L’« état des lieux » désigne la situation de votre terrain au moment de sa prise en main. Dans un premier temps, faites l’inventaire de tout ce qui le distingue et le caractérise. Quelle est sa surface ? Son orientation (sud, est, nord et ouest) ? Quelles sont les particularités topographiques ? Est-il parfaitement plat, en pente, vallonné ? Existe-il des arbres en place ? Si oui, faudrat-il les conserver ? (ce qui est évidemment préférable, mais pas toujours possible). Existe-il un hangar, une remise ou une quelconque construction qui pourra me servir par la suite ? À quoi ressemble l’environnement au-delà des limites de propriété ?

2Qu’avez-vous envie de faire ?

Au départ d’un jardin, il y a d’abord la volonté d’un jardinier. Dans un premier temps, concevoir son jardin, c’est s’interroger sur soi-même. Qu’est-ce que la vie pour vous et comment est-ce que vous souhaitez vivre ? Ce questionnement existentiel est d’autant plus important qu’en permaculture, l’implantation d’une maison et de son jardin relève généralement plus d’un projet de vie que d’une simple affaire de jardinage. Quelles sont les personnes concernées par le projet ? Une compagne ou un compagnon ? Des enfants ? Des grands-parents ? Que doit vous apporter votre jardin ? La paix et la tranquillité ? Devra-il vous

Créer son jardin productif et personnalisé

La permaculture suscite de plus en plus de vocations, et celle de cet ouvrage est de vous aider à créer votre propre jardin.

Qu’il s’inscrive dans un projet professionnel de type mini-ferme ou que vous souhaitiez simplement produire des légumes, des condimentaires et des fruits sains et savoureux dans un contexte familial, c’est vous le maître d’œuvre !

Robert Elger, formateur en permaculture, vous livre les secrets et savoir-faire indispensables au permaculteur.

65 fiches illustrées pour un jardinage optimal et respectueux de la nature !