• Toutes les clefs pour protéger son potager

• Prévention, lutte et traitements bio

• Plus de 30 fiches pour reconnaitre les maladies

• Plus de 50 fiches pour traiter au cas par cas

Avant-propos ................................................................. 7

◗ CHAPITRE 1

UN POTAGER EN BONNE SANTÉ ....................9

Les bonnes pratiques au potager ...............................10

La prévention ...............................................................14

Les bons réflexes .........................................................18

Quand intervenir s’avère nécessaire ..........................20

Des remèdes naturels à préparer soi-même .............24

◗ CHAPITRE 2

LES ATTEINTES LES PLUS COURANTES ... 29

Les maladies .........................................................30

Alternariose..................................................................30

Anthracnose .................................................................31

Fontes des semis .........................................................32

Fusariose vasculaire ....................................................33

Mildiou .........................................................................34

Oïdium...........................................................................35

Pourriture blanche .......................................................36

Pourriture grise ............................................................37

Rouille ...........................................................................38

Rouille blanche .............................................................39

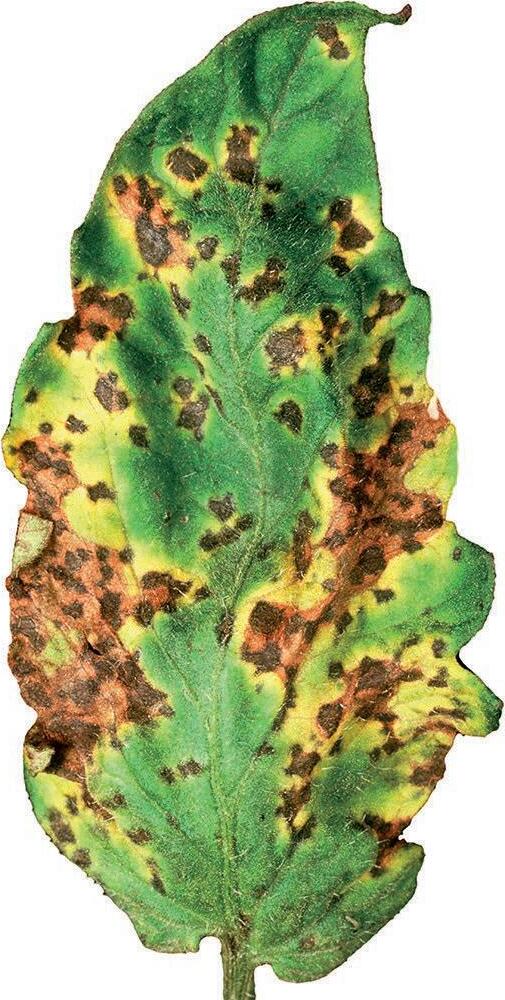

Septoriose ...................................................................40

Les ravageurs.......................................................41

Acariens .......................................................................41

Aleurodes .....................................................................42

4 | Le Petit Traité des soins bio au potager

Altises .........................................................................43

Courtilière ....................................................................44

Doryphore....................................................................45

Gastéropodes ..............................................................46

Mineuses foliaires .......................................................47

Mouches des racines et des bulbes .........................48

Noctuelles défoliatrices ..............................................49

Pucerons divers ...........................................................50

Pucerons des racines ..................................................51

Punaises ......................................................................52

Taupins ........................................................................53

Thrips ...........................................................................54

Vers gris ou noctuelles terricoles ...............................55

Les problèmes physiologiques .................56

Avortement des fruits ...............................................56

Carence en bore ..........................................................57

Chlorose ferrique .......................................................58

Fissures et nécroses sur les fruits ..............................59

Manque d’eau ............................................................60

◗ CHAPITRE 3

LÉGUMES ET PLANTES AROMATIQUES .. 63

Les légumes ........................................................64

Ail, échalote .................................................................65

Artichaut.......................................................................68

Asperge ........................................................................72

Aubergine .....................................................................75

Betterave ......................................................................79

Carotte ..........................................................................82

Céleri.............................................................................86

Chicorées : frisée, scarole ..........................................90

Choux ...........................................................................93

Concombre, cornichon .................................................99

Courges : citrouille, courgette, pâtisson, potiron… ..103

Endive .........................................................................107

Épinard ........................................................................110

Fenouil bulbeux ..........................................................112

Fève.............................................................................114

Fraisier ........................................................................116

Haricot ........................................................................120

Laitue ..........................................................................126

Mâche.........................................................................130

Melon..........................................................................132

Navet ..........................................................................135

Oignon.........................................................................138

Panais .........................................................................142

Piment, poivron ..........................................................144

Poireau ........................................................................147

Poirée (bette à cardes) ..............................................151

Pois..............................................................................154

Pomme de terre .........................................................158

Radis ...........................................................................162

Raifort .........................................................................165

Rhubarbe ....................................................................167

Roquette .....................................................................169

Salsifis ........................................................................171

Scorsonère .................................................................173

Tétragone cornue .......................................................175

Tomate ........................................................................176

Topinambour...............................................................181

Les aromatiques ...............................................184

Aneth ..........................................................................185

Angélique ...................................................................186

Basilic..........................................................................187

Cerfeuil .......................................................................188

Ciboulette ...................................................................189

Coriandre ....................................................................190

Estragon .....................................................................191

Laurier-sauce..............................................................192

Menthe .......................................................................193

Origan .........................................................................194

Persil ...........................................................................195

Romarin ......................................................................197

Sarriette .....................................................................198

Sauge ..........................................................................199

Thym ..........................................................................200

Verveine citronnelle ..................................................201

Index ..........................................................................204

La bonne santé du potager commence dès le choix des pratiques culturales, puis se poursuit avec des mesures de prévention attentives et effi caces, et enfi n une réaction rapide aux premiers signes de la présence d'un ravageur ou d'une maladie. L'objectif est d'éviter le plus possible le recours aux produits de traitement, même naturels.

C’est en choisissant le meilleur emplacement possible pour le potager, en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement et en respectant les besoins des plantes que vous obtiendrez un potager en bonne santé, avec des légumes peu sensibles aux maladies et aux ravageurs.

▲ Pour fleurir généreusement et former des gousses savoureuses, les haricots demandent une situation dégagée et ensoleillée.

Le choix de l’emplacement du potager est déterminant pour la réussite des cultures. Trop à l’ombre, les légumes y manqueront de lumière et les récoltes seront décevantes. Trop en pente, les pluies d’orage ruisselleront sur la terre et menaceront d’emporter les rangs. Sur un sol trop sec et pauvre, les plantes resteront chétives.

L’emplacement idéal est dégagé et ensoleillé, abrité des vents dominants, surtout en région ventée. Le sol le plus favorable est profond, meuble, fertile, bien drainé mais retenant la fraîcheur grâce à une bonne teneur en matière organique. Évitez l’ombre des grands arbres, le pied de la haie dont les racines assèchent le sol, les zones humides. Réfléchissez bien à la surface à aménager en potager. Ne voyez pas

trop grand afin de pouvoir assurer l’entretien et la surveillance attentive nécessaires pour récolter dans les meilleures conditions.

Autres éléments à prendre en compte : la facilité d’accès pour venir rapidement faire un petit tour d’inspection et la cueillette, parfois tous les jours en été ; la proximité d’un point d’eau pour l’arrosage et du tas de compost pour éliminer les déchets végétaux.

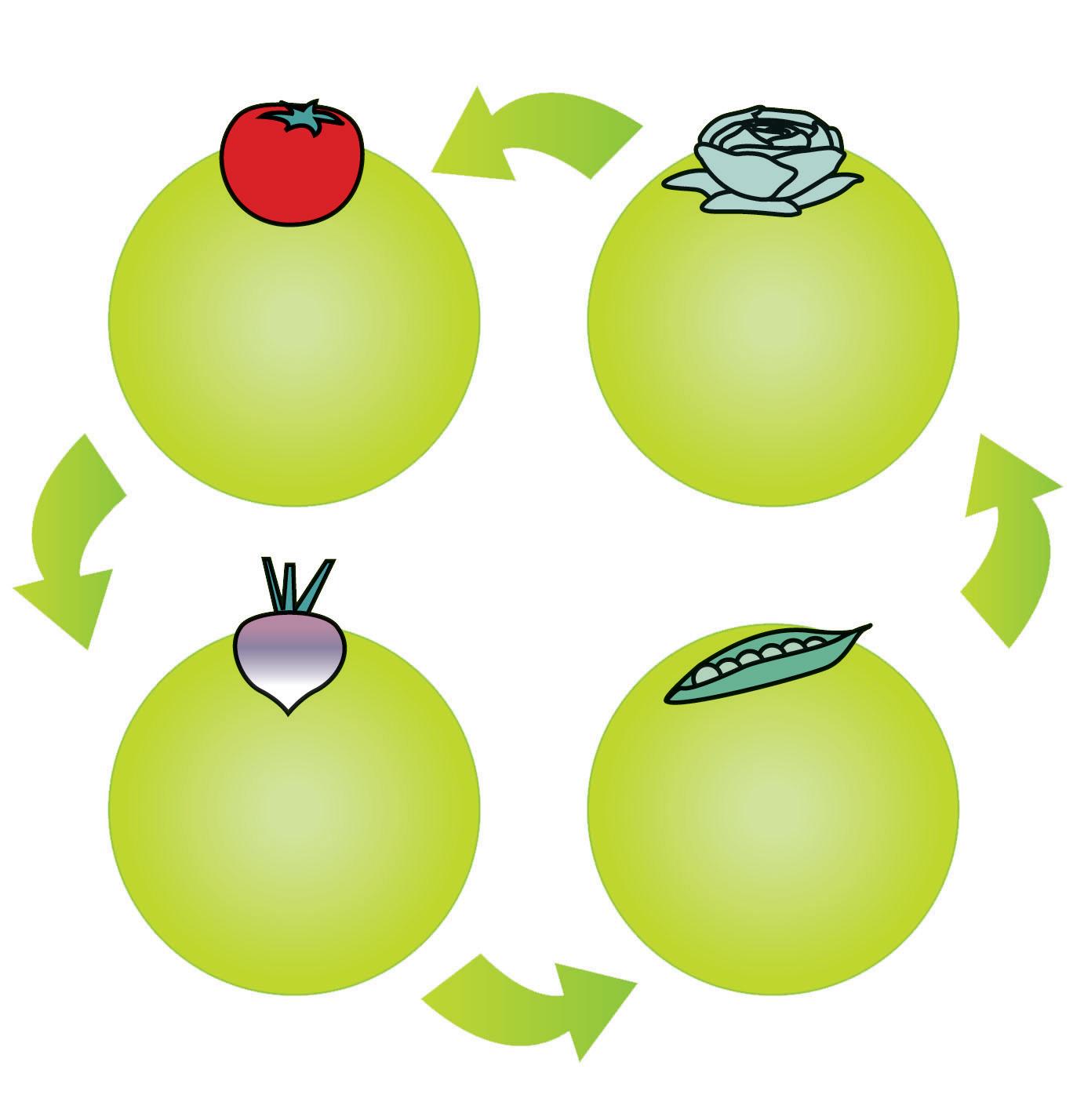

Si vous replantez chaque année le même légume sur la même planche du potager, sachez que vous favorisez la persistance dans le sol ou à sa surface de spores de champignons (les mildious, la hernie du chou, la pourriture blanche, les fusarioses…), de nématodes, d’œufs ou de larves de ravageurs spécifiques à la culture. Qui plus est, le sol s’appauvrit en éléments nutritifs car le même légume y puisera toujours les mêmes substances.

Il est donc indispensable de respecter, même dans le plus petit des potagers, une bonne rotation des cultures.

Le principe consiste à découper la surface cultivée en trois ou quatre zones (carrés, planches de forme rectangulaire ou quarts de cercle, peu importe) sur lesquelles vous

Légumes-fruits et bulbes (aubergines, courges, melon, tomate, ail, oignon…)

Légumes-racines et tubercules, choux (carotte, poireau, pomme de terre, navet…)

Légumes-feuilles (salades, épinard, roquette, tétragone cornue…)

Légumineuses (haricot, pois, fève…)

ferez « tourner » les légumes (voir le schéma ci-dessus).

Le premier carré de votre potager accueillera la première année les légumes-fruits et les bulbes, la deuxième année les légumes-racines, les tubercules et les choux, la troisième année les Légumineuses (haricot, fève, pois…), etc. Les cultures seront ainsi décalées chaque année d’un carré.

▲ En ne cultivant pas tous les ans le même type de légumes sur la même parcelle, vous éviterez la réapparition de certaines maladies et parasites transmis par le sol.

Certaines plantes sont de bonnes compagnes pour d’autres. Par leur présence à proximité de ces dernières, elles les protègent de telle attaque de ravageurs ou de telle maladie. Au potager, les exemples ne manquent pas.

Les plantes aromatiques en général, par leur richesse en huiles essentielles, contribuent à éloigner les insectes ravageurs : l’aneth éloigne les pucerons noirs de la fève, le thym et l’absinthe la piéride du chou, le romarin la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde tient à distance les aleurodes envahissant souvent le feuillage des tomates et les nématodes qui s’attaquent aux racines.

Parmi les légumes, le poireau est un répulsif efficace pour éloigner la mouche de la carotte ; le céleri repousse la piéride du chou ; l’odeur forte du feuillage des tomates éloigne la mouche du navet. D’autre part, les fleurs mellifères attirant les pollinisateurs (abeilles et bourdons notamment), elles méritent aussi à ce titre une place au potager : bleuet, campanule, capucine, mauve, scabieuse, souci…

Lorsque vous cultivez des plantes sensibles à certaines maladies, comme les légumes du potager, choisissez de préférence des variétés résistantes ou tolérantes : les résistantes ne se laissent généralement pas affecter par les maladies cryptogamiques ou virales, à l’origine de gros dégâts. Les tolérantes quant à elles peuvent être

touchées, mais de manière minime. Vous trouverez entre autres variétés des haricots résistants à l’anthracnose, des laitues résistantes au meunier ainsi qu’à différents virus, des tomates résistantes à la fusariose et à la cladosporiose, des pommes de terre résistantes au mildiou, etc.

Sur une très petite surface, comme dans les petits jardins urbains, il existe des alternatives au potager classique, qui privilégient la diversité et assurent des rendements importants par rapport à la surface. Le potager en carré(s) et le potager sur butte sont deux variantes du potager en lignes qui permettent de

récolter des légumes variés, mais bien sûr en petites quantités. L’association de nombreuses plantes différentes permet de s’affranchir des contraintes de la rotation des cultures et de remplacer au fur et à mesure les plantes récoltées.

➜ Le potager en carrés

Il s’agit de créer un ou plusieurs carrés d’environ 1,20 m de côté (pour un accès facile depuis les passages entre les carrés), délimités par des bordures (planches, fascines…) et remplis de bonne terre de jardin enrichie en compost maison. Divisez ensuite chaque carré en 9 ou 12 cases qui accueilleront chacune une succession de cultures, avec quelques graines ou plants par case, voire une seule plante si elle est un peu volumineuse.

▲ Dans un potager en carrés, la diversité des légumes permet de s'affranchir des contraintes de la rotation des cultures.

S’il est inutile de planifier les carrés comme un potager classique, respectueux de la rotation des cultures, veillez cependant à faire se succéder dans les cases des plantes de familles différentes, un légume-feuille après un légumefruit par exemple. N’hésitez pas aussi à associer dans une même case des légumes très différents, comme un pied de maïs et deux ou trois laitues, ni à y glisser quelques plantes aromatiques et mellifères. Limitez cependant les légumes à grand développement qui feraient de l’ombre aux petites plantes.

Dès que vous avez cueilli une ou deux laitues, arraché une case de haricots, n'hésitez pas à renouveler semis ou plantation.

Le principe de cette technique de culture consiste à aménager une butte longue (la longueur importe peu !), large d’environ 1,20 m, toujours pour un accès facile de part et d’autre, limitée par des planches ou bordures sur les côtés, pour mieux retenir la terre, au début au moins. Prévoyez une hauteur de 60 à 70 cm au sommet de la butte.

Quels avantages à ce mode de culture ? C’est une excellente solution en sol humide, à condition d’étaler une couche de drainage assez épaisse à la base de la butte,

▲ Souvent pratiquée pour l’ail, la culture sur butte permet un meilleur drainage et un réchauffement plus rapide au printemps.

puis de compléter avec une bonne terre bien drainée. La terre de la butte se réchauffe par ailleurs plus rapidement en fin d’hiver.

Couvrez la butte d’un matériau de paillage (bois raméal fragmenté ou autre) avant de semer et planter en multipliant les espèces et variétés. Comme pour le potager en carrés, limitez les plantes volumineuses à un exemplaire, mais semez en petites lignes ou petits carrés les plantes peu encombrantes.

➜ Les atouts de ces mini-potagers

La diversité et le renouvellement des cultures sont tels dans ces petits potagers que vous rencontrerez peu de soucis de maladies ou de parasites. L’effet de compagnonnage joue en effet à plein et

lorsqu’un problème se déclare, il est nécessairement très limité… et facile à résoudre, ne serait-ce que par l’arrachage de la ou des quelques plantes malades ou envahies !

➜ À éviter dans les petits potagers

Ces potagers quelque peu miniaturisés ne se prêtent guère à la culture de légumes encombrants tels que pommes de terre, courges et courgettes (peut-être pouvezvous trouver un autre endroit au jardin pour un pied de courge ou un rang de pommes de terre hâtives ?).

Les légumes vivaces, comme l’artichaut ou la rhubarbe, qui restent plusieurs années en place et ont aussi besoin de beaucoup d’espace, ne peuvent pas non plus s’intégrer dans un mini-potager.

En matière de lutte contre les maladies et les ravageurs au potager bio, les mesures préventives sont à la fois plus faciles à mettre en œuvre et plus efficaces pour protéger les plantes que la plupart des mesures curatives. Il est donc important de bien connaître la palette des possibilités et de favoriser cette prévention au jardin.

▲ La phase de germination est déterminante pour les cultures au potager. Elle implique une température minimale de l’air et du sol.

Les légumes sensibles aux maladies, comme les tomates, ne doivent pas être semés ou plantés trop tôt en saison. Si un épisode de froid tardif ou de fortes pluies fraîches survient, ils seront fragilisés avant même d’être en pleine croissance. Toujours pour limiter les risques de maladie, les légumes exigeants en chaleur (tomate, melon, poivron…) gagnent à être cultivés sous abri de type tunnel dans les régions où les nuits d’été sont fraîches (montagne) ou le temps souvent humide, même en été.

Respectez toujours des distances de semis et de plantation suffi-

santes afin que l’air circule correctement entre les plantes. Une mauvaise aération favorise en effet la contamination par spores de champignons parasites d’une plante à sa voisine.

Veillez à arroser quand c’est nécessaire les plantes susceptibles de souffrir du manque d’eau. Évitez cependant les arrosages par aspersion : ils mouillent le feuillage et le rendent ainsi plus sensible aux maladies (mildiou de la tomate), mais humidifient peu le sol, ce qui favorise le développement des oïdiums. Arrosez le matin de préférence (pour éviter la persistance d’eau sur les feuilles pendant la nuit, qui permet la germination des spores des champignons parasites), en apportant de l’eau au pied des plantes. Paillez également le sol du potager pour retenir la fraîcheur et limiter les pertes d’eau.

Les excès d’engrais sont aussi dommageables que les carences en éléments minéraux. Évitez particulièrement les apports excessifs d’engrais azoté, surtout au potager, car ils fragilisent et attendrissent les tissus végétaux, les rendant ainsi beaucoup plus sensibles aux

insectes piqueurs suceurs, dont les pucerons.

Nettoyez soigneusement les planches du potager libérées, avant l’hiver comme avant tout nouveau semis ou toute nouvelle plantation : les résidus des cultures précédentes peuvent abriter des ravageur ou des maladies.

Le paillage freine la croissance des mauvaises herbes et limite donc la corvée de désherbage.

De nombreux animaux naturellement présents au jardin consomment ou parasitent les insectes nuisibles. Si leur présence n’offre pas toujours un rempart suffisant contre les différents déprédateurs car ils interviennent souvent un peu tardivement, ils limitent toutefois les dégâts et doivent être protégés pour être encore plus efficaces. Il convient donc de veiller à ne pas utiliser de produits phytosanitaires qui puissent détruire les populations d’auxiliaires en même temps que les insectes nuisibles.

• Parmi les insectes, les carabes, comme le carabe doré, se nour-

DES AUXILIAIRES ?

De nombreuses chaînes de jardinerie proposent aujourd’hui des œufs ou larves d’insectes auxiliaires à certaines périodes de l’année.

rissent de doryphores, de chenilles, de larves de hannetons ; les chrysopes, coccinelles et syrphes mangent des pucerons.

• Les hérissons et les musaraignes sont gourmands de limaces et de larves de coléoptères.

• Les crapauds et les grenouilles consomment quantité d’insectes et d’araignées.

• Parmi les oiseaux insectivores figurent les grives, les mésanges, les hirondelles et autres passereaux.

➜ Comment favoriser la présence d’auxiliaires dans le jardin ?

Offrez-leur des abris ! Les haies mixtes ou champêtres sont des refuges pour les oiseaux et les petits mammifères ; les tas de pierres ou de bois et les vieux troncs attirent les hérissons, les musaraignes, les carabes. Prévoyez aussi un point d’eau pour les petits animaux et des nichoirs pour les oiseaux insectivores. Les tas de brindilles et de paille servent d’abris aux insectes auxiliaires.

La présence d’insectes auxiliaires dans votre jardin est conditionnée par le renoncement aux produits phytosanitaires toxiques. N’oubliez pas que de nombreux insecticides ou fongicides d’origine naturelle nuisent aux insectes utiles ou les détruisent !

◗ DES MESURES DE PROTECTION EFFICACES

Plusieurs types de protections se révèlent efficaces pour empêcher la ponte de certains insectes ravageurs au potager ou pour les tenir à distance grâce à des substances répulsives.

➜ Les feuillages répulsifs Le feuillage de plantes à odeur forte permet de tenir à distance certains insectes ravageurs, « incommodés »

par cette senteur… C’est le cas du feuillage des tomates, de l’armoise et de la rue, ainsi que de nombreuses plantes aromatiques comme la livèche, le romarin, la sauge…

Leur utilisation consiste à placer des rameaux de feuillage frais ou sec entre les rangs de légumes à protéger. Il est nécessaire de les renouveler souvent, dès que l’odeur se dissipe.

Quelques exemples :

• Le feuillage de tanaisie pour éloigner les pucerons et la mouche du navet.

• Le feuillage de tomate pour éloigner la piéride du chou.

• Les rameaux de romarin pour éloigner les altises.

➜ Des appâts aussi Une autre mesure de protection au moins partielle contre certains

ravageurs consiste à utiliser des appâts permettant d’attirer, puis de collecter les intrus.

Utilisez contre les larves de taupins, ou vers fil de fer, qui s’attaquent aux racines des légumes du potager, des pommes de terre coupées en deux et légèrement évidées. Enfoncées de quelques centimètres dans le sol, face coupée tournée vers le bas, elles attireront les larves. Il ne vous restera plus qu’à visiter régulièrement les pièges pour collecter ces dernières et les détruire. Très durs, ces vers fil de fer sont difficiles à écraser.

Vous pouvez aussi appâter escargots et limaces avec des pièges constitués de petits récipients enterrés au ras du sol et remplis de bière. Ils attirent immanquablement les mollusques que vous pouvez ensuite ramasser et éliminer.

➜ Les filets anti-insectes

Ces filets à maille très fine (moins de 1 mm) offrent une parade d’une efficacité absolue – à condition d’être correctement posés ! –contre les insectes ravageurs des légumes du potager, et en particulier diverses mouches et papillons qui viennent pondre sur les plants ou à leur pied. À utiliser notamment contre la piéride du chou, la mouche de la carotte, la teigne du poireau, la mouche du chou…

Ce sont des voiles tissés qui laissent passer l’eau et la lumière ; il n’y a donc pas de risque de brûlure des plants par le soleil.

Posez le filet avant le vol des insectes adultes, dès le semis ou la plantation, et laissez-le en place jusqu’à la fin de la période de vol des insectes. Les filets sont à disposer sur des arceaux afin qu'ils ne soient pas en contact avec les plantes à protéger. Il est également possible d’utiliser le filet en barrière tout autour de la culture, et non audessus des plantes, à condition que la barrière soit plus haute que la hauteur de vol des insectes (cas de la mouche de la carotte).

Après utilisation, rangez soigneusement le filet (en évitant toute déchirure !) pour pouvoir le réutiliser la saison prochaine.

➜ D’autres dispositifs

• La bouillie bordelaise : bien que fongicide, des essais ont montré que la bouillie bordelaise a aussi un effet répulsif contre les doryphores qui s’attaquent au feuillage des pommes de terre !

• Le marc de café : il éloigne la mouche de la carotte, ainsi que les limaces, mais doit être très régulièrement renouvelé.

• Une collerette contre la mouche du chou : la mouche du chou pond au printemps au pied des jeunes plants de chou, puis les larves s’attaquent aux racines. À la mise en place des plants, entourezles chacun d’une collerette en carton, feutre ou moquette, de 10 à 12 cm de diamètre. Les œufs déposés sur les collerettes sécheront et ne pourront éclore.

▲ Utilisée depuis très longtemps pour lutter contre les maladies, la bouillie bordelaise a un effet répulsif contre les doryphores.

• Des plaques engluées : cer tains insectes sont attirés par une couleur bien particulière. Ainsi des plaques engluées de couleur jaune permettent de piéger les mouches blanches et les méligèthes, alors que les pièges bleus attirent les thrips.

Lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement de certaines maladies, par exemple une période de temps humide et chaud propice à l’apparition du mildiou sur les tomates et les pommes de terre, envisagez des applications préventives pour protéger les plantes concernées.

Vous pouvez avoir recours à des préparations naturelles comme les purins de consoude ou d’ortie, qui renforcent d’une manière générale les défenses naturelles des plantes, ou bien à des préparations plus ciblées pour prévenir les maladies ou les attaques de ravageurs. Ainsi la décoction de prêle, ou un fongicide contenant du cuivre comme la bouillie bordelaise, peuvent être utilisés à titre préventif contre le mildiou. Ces pulvérisations préventives doivent être renouvelées après des pluies importantes si les conditions favorables à la maladie persistent.

Voici quelques réflexes à acquérir et quelques mesures de bon sens à adopter, qui vous permettront de limiter le recours aux autres moyens de lutte contre les maladies et les ravageurs (produits de traitement…). Une surveillance attentive des plantes, alliée à des interventions bien ciblées dès l’apparition des premiers symptômes, vous dispenseront souvent de mesures plus drastiques.

◗ UNE SURVEILLANCE RÉGULIÈRE

Prenez l’habitude de soumettre régulièrement, une fois par semaine

au moins, les plantes du potager à un examen attentif pour repérer au plus tôt l’installation des premières colonies de pucerons, l’arrivée de

▲ Passez entre les rangs du potager pour couper feuilles abîmées et pousses envahissantes ou supprimer les gourmands des tomates.

chenilles ou les taches annonciatrices d’une maladie cryptogamique. À ce stade, il est aisé de supprimer les quelques feuilles tachées ou jaunies (souvent dans la partie basse des plantes), ou d’écraser les premières colonies de pucerons qui apparaissent sur les jeunes pousses. Cette simple intervention peut suffire à empêcher une infestation massive.

Une surveillance efficace permet aussi de détecter chez certaines plantes les signes de stress hydrique (flétrissement des pousses, enroulement des feuilles « en cuillère », nécrose de la marge des feuilles), et d’y remédier avant qu’elles ne soient affaiblies.

Par ailleurs, ne laissez pas les mauvaises herbes envahir le potager : non seulement elles concurrencent les plantes cultivées, mais elles

peuvent aussi héberger des maladies et des ravageurs susceptibles de les contaminer. Si votre sol n’est pas paillé, binez-le régulièrement, ce qui permet de briser la croûte superficielle favorisant la pénétration de l’eau et limitant son évaporation.

Les premières mesures consistent à éliminer tout organe végétal suspect, feuille tachée ou nécrosée, pousse envahie de pucerons ou de cochenilles… S’il s’agit d’un jeune plant présentant des symptômes douteux, autant l’éliminer tout de suite pour limiter les risques de contamination aux plantes voisines. Ne laissez pas entre les rangs de légumes des résidus de culture, comme des légumes tombés et abîmés, des feuilles malades… Si vous prenez sur le fait quelques chenilles ou escargots, prélevez-les pour les détruire plutôt que d’envisager d’emblée un traitement spécifique. La collecte manuelle préserve les auxiliaires !

◗ BIEN CHOISIR LE TYPE D’INTERVENTION

Une fois le diagnostic établi (attaque de pucerons ou de chenilles défoliatrices, feutrage blanchâtre de l’oïdium ou tache huileuse du mildiou), que faire ?

▲ Feuilles trouées et déchiquetées ? Commencez par rechercher les responsables : limaces, chenilles…

Tant que les dégâts sont limités, privilégiez les interventions mécaniques (supprimez les feuilles ou les pousses atteintes, écrasez les ravageurs ou collectez-les pour les détruire…).

Si les dégâts sont déjà importants, voyez si l’application d’un remède naturel s’impose vraiment. Il peut être préférable d’arracher les

plantes très touchées pour épargner les autres.

Avant d’opter pour un traitement, même naturel, assurez-vous auparavant que les autres méthodes de lutte (introduction de prédateurs naturels, lutte mécanique…) n’offrent aucune possibilité. Prenez le temps de réfléchir avant de décider d’une intervention.

Lorsqu’une intervention du jardinier s’avère nécessaire, il convient de rechercher le plus approprié parmi les moyens de lutte possibles. Outre la palette des produits utilisables en jardinage biologique, la lutte biologique offre des solutions intéressantes mais délicates à mettre en œuvre, la lutte intégrée des solutions mécaniques souvent précieuses.

Elle consiste à utiliser les ennemis naturels des prédateurs ou des parasites pour éliminer ceux-ci ou ramener leur population à un niveau acceptable. Les auxiliaires présents spontanément dans les jardins, comme les oiseaux insectivores ou les coccinelles, font partie de cette lutte, mais leur présence ne suffit pas toujours à éviter toute intervention du jardinier ! L’introduction d’agents régulateurs susceptibles de lutter contre les nuisibles est une solution séduisante, mais délicate à appliquer.

➜ Les avantages de la lutte biologique

La lutte biologique évite toute pollution du jardin. Les auxiliaires introduits sont spécifiques aux nuisibles à combattre et ne menacent ▲ Les coccinelles sont des prédateurs bien connus des pucerons à favoriser au potager, éventuellement par des lâchers de larves.

▲ Une solution à base de Bacillus thuringiensis élimine les jeunes chenilles qui se nourrissent des feuilles de vos légumes.

donc pas les autres organismes vivants ; ils sont sans danger ou sans effets secondaires pour les plantes comme pour les humains. Cette lutte se fait sous la forme d’un lâcher d’auxiliaires, généralement en une seule intervention.

➜ Les difficultés La réussite de la lutte biologique au potager implique d’introduire les auxiliaires au bon moment : trop tôt, ils ne trouvent pas leur nourri-

ture et disparaissent ; trop tard, ils sont peu efficaces par rapport à des populations de ravageurs déjà très importantes.

Le développement des auxiliaires demande, selon l’espèce, des conditions de vie spécifiques : température, humidité de l’air… C’est pourquoi ces méthodes donnent de meilleurs résultats sous serre, où les conditions environnementales sont plus faciles à maîtriser qu’en plein air.

L’introduction d’auxiliaires, qui sont souvent des insectes, implique de renoncer à tout traitement phytosanitaire, même avec des produits d’origine naturelle, qui les détruirait. Ces traitements sont à réserver aux seules plantes en réelle difficulté.

➜ Quelques exemples qui ont fait leurs preuves dans les jardins

• La bactérie Bacillus thuringiensis contre les chenilles : cette bactérie agit spécifiquement contre les larves de papillons qui s’alimentent de feuillage traité. Devenues incapables de se nourrir, les larves meurent au bout de quelques jours. La préparation est proposée sous forme de poudre à diluer dans de l’eau et à pulvériser, très facile d’emploi. Ce remède, naturel et sans danger, est surtout efficace sur les jeunes chenilles. Son utilisation est donc recommandée en début d’infestation.

• Les nématodes parasites contre les otiorhynques et les vers blancs : proposés sous forme de poudre à mélanger à l’eau dans un arrosoir et à apporter au pied des plantes dont les racines sont attaquées par les larves d’otiorhynques ou les vers blancs, ces nématodes pénètrent dans les larves et entraînent leur mort rapidement. L’efficacité de cette méthode de-

mande cependant un sol humide et assez réchauffé, la température doit être supérieure à 12 °C.

• Les coccinelles contre les pucerons : les larves de coccinelles, introduites dès l’apparition des premières colonies de pucerons, se nourrissent des insectes adultes et de leurs larves et limitent ainsi leur pullulation. Attention si vous achetez des coccinelles à introduire dans votre jardin : assurezvous qu’il s’agit bien de coccinelles européennes (essentiellement la coccinelle à deux points Adalia bipunctata) et non de la coccinelle chinoise Harmonia axyridis, invasive et très vorace, à proscrire absolument. Sachez que les œufs de chrysopes (proposés sur des bandelettes), ainsi que les larves, ont la même action contre les pucerons que les coccinelles.

La lutte intégrée est une méthode d’approche globale de la protection des plantes, qui associe aussi bien des techniques culturales (la mise en place d’un semis tardif pour éviter la ponte de tel parasite sur les jeunes plants) que l’utilisation de pièges (pièges à guêpes, pièges englués, pièges à phéromones, etc.) et de barrières physiques (filet antiinsectes, filet contre les oiseaux), ou le lâcher d’insectes auxiliaires.

L’objectif de la lutte intégrée n’est pas d’éliminer la totalité des ravageurs, mais plutôt de réduire leur présence à un seuil acceptable, et de limiter le plus possible les traitements au potager.

➜ Les pièges à phéromones

Les phéromones sont des substances chimiques volatiles émises par certains insectes pour communiquer entre eux : les papillons femelles de la tordeuse du pois en émettent pour attirer les mâles au moment de la reproduction. Un piège englué diffusant les phéromones sexuelles de la tordeuse du pois attire les papillons mâles qui, une fois piégés, ne peuvent plus féconder les femelles.

À eux seuls, ces pièges ne suffisent pas toujours à réduire significativement la population de ravageurs, mais ils permettent d’observer l’intensité des vols des papillons mâles pour en déduire la date probable de ponte des œufs. Ainsi, il devient possible d’entreprendre un traitement insecticide bio au bon moment, c’est-à-dire celui de l’éclosion des œufs, plutôt que de répéter des traitements à l’aveuglette. Au potager, il existe d’autres pièges à phéromones pour la teigne du poireau, la noctuelle potagère ou la noctuelle du chou.

➜ Les pièges englués

Voir page 17. Si le procédé permet de limiter les populations de rava-

▲ Placée dans le piège, la capsule diffuse des phéromones sexuelles qui attirent les papillons mâles et limitent la population de ravageurs.

geurs, il présente souvent l’inconvénient de piéger également des insectes auxiliaires.

Les préparations autorisées en jardinage biologique sont exclusivement d’origine naturelle, et en aucun cas des produits de synthèse. Les pyréthrines naturelles sont des substances extraites de pyrèthres cultivés en Afrique. Elles montrent des vertus insecticides marquées, à action rapide et courte, et sont très présentes dans les insecticides biologiques du commerce. Vérifiez cependant que les pyréthrines ne soient pas associées à un produit de synthèse, le PBO (pipéronyl butoxide).

La palette des produits utilisés comprend aussi de nombreux remèdes à base de plantes, dont certains sont très faciles à préparer soimême. Ces remèdes se fabriquent à l’aide des plantes du jardin ou de notre flore sauvage (prêle, ortie, etc.), auxquelles viennent s’ajouter des substances d’origine végétale ou minérale commercialisées sous une forme prête à l’emploi (des insecticides naturels élaborés à partir d’extraits de plantes ou des fongicides minéraux à base de soufre ou de cuivre).

▲ Réservez un arrosoir à l’application des produits préparés maison pour stimuler la croissance ou soigner les plantes.

La roténone, insecticide naturel très utilisé encore récemment dans la préparation de produits pour le jardin, est interdite d’utilisation depuis octobre 2009 en raison de risques importants pour la santé humaine.

La bouillie bordelaise, fongicide à base de sulfate de cuivre, autorisée en jardinage et agriculture biologique, peut se révéler phytotoxique à haute dose, aussi convient-il de ne pas multiplier les applications. Attention ! Gardez bien en mémoire que ces traitements autorisés en jardinage biologique ne sont pas nécessairement sans danger pour la faune auxiliaire ! Pour éviter les erreurs, lisez attentivement les mises en garde et respectez toujours les précautions d’emploi fournies par le fabricant.

Il est possible de préparer soi-même des traitements à base de produits naturels. Les uns seront préventifs, pour renforcer la résistance des plantes, les autres curatifs, pour lutter contre certaines attaques de ravageurs ou de maladies.

• N’utilisez que des récipients en plastique ou en verre pour ces préparations ; bannissez absolu-

▲ Coupez feuilles et tiges de consoude.

ment le métal du fait des risques d’oxydation.

• Pour diluer les préparations, utilisez de l’eau de pluie ou à défaut de l’eau de source. Évitez l’eau du robi-

▲ Hachez-les grossièrement dans un seau en plastique.

net : enrichie en chlore, elle altère l’efficacité des préparations.

• Attention, sauf mention contraire, ces préparations sont à utiliser rapidement (tout au plus dans un délai

▲ Ajoutez 10 litres d’eau de pluie par kg de feuilles.

Elles sont de quatre types selon le mode de préparation, toujours à base de matériel végétal et d'eau.

• Infusion : mettez feuilles, tiges ou autre matériel végétal dans l’eau bouillante. Couvrez et laissez infuser pendant 24 heures. Filtrez, puis diluez si nécessaire avant utilisation.

➜ Purin de fougère

Propriétés : insectifuge efficace contre les pucerons, les escargots et les limaces.

• Décoction : faites tremper le matériel végétal pendant 24 heures, puis faites bouillir 20 minutes et laissez refroidir. Filtrez, puis diluez si nécessaire avant utilisation.

Préparation : faites macérer 1 kg de feuilles fraîches de fougère (fougère aigle, par exemple) dans 10 litres d’eau de pluie pendant 10 jours. Filtrez et utilisez pur.

• Macération : faites tremper le matériel végétal (frais ou sec) dans l’eau durant 1 à 3 jours. Filtrez, puis diluez si nécessaire avant utilisation.

• Purin : faites tremper le matériel végétal. Laissez fermenter 3 ou 4 jours au moins, jusqu’à 3 à 4 semaines. Filtrez, puis diluez si nécessaire avant utilisation.

de deux à trois semaines) ; au-delà, elles ne sont plus efficaces.

Préférez préparer de petites quantités et renouvelez-les fréquemment.

▲ Couvrez pour tenir les animaux à distance.

➜ Purin de consoude

Propriétés : riche en azote et en potassium, ce purin stimule la croissance des plantes et renforce leur résistance.

Préparation : hachez grossièrement 1 kg de feuilles de consoude (de préférence la consoude de Russie, Symphytum peregrinum, très vigoureuse). Laissez macérer dans 10 litres d’eau de pluie pendant 30 jours. Filtrez et utilisez pur.

Application : en pulvérisation foliaire ou en arrosage au pied des légumes-fruits. Utilisée sous forme de décoction, la consoude est efficace contre les mouches blanches au potager.

Application : en pulvérisation foliaire.

Peut se conserver plusieurs semaines dans un récipient étanche et à l’abri de la lumière.

➜ Purin d’ortie

Propriétés : insectifuge contre les pucerons, s’utilise dans le potager à titre préventif contre les maladies cryptogamiques, et joue le rôle d’activateur de croissance pour les tomates.

Préparation : hachez grossièrement 800 g à 1 kg d’orties (non montées à graines), ajoutez 10 litres d’eau de pluie et laissez macérer à l’abri de la lumière pendant 5 jours (10 à 15 jours pour un usage comme activateur de croissance). Filtrez et utilisez dilué à 20 % (2 litres de purin pour 10 litres d’eau).

Application : en pulvérisation foliaire contre les pucerons, ou en arrosage au pied des plantes contre les maladies cryptogamiques. L’ortie peut aussi être utilisée en macération.

Retrouvez tous les conseils de nos experts pour soigner et protéger votre potager tout en respectant l’environnement et votre santé.

Des fiches explicatives très détaillées, illustrées de nombreuses photographies, permettent d’identifier facilement chaque maladie et parasite. Vous y trouverez toutes les solutions adaptées (prévention, intégration d’auxiliaires, traitement bio…) pour produire en abondance de bons légumes sains et de savoureuses aromatiques.

Spécialiste des maladies des plantes cultivées, Pierre Aversenq collabore depuis plus de 25 ans avec les revues professionnelles. Il est chroniqueur dans la presse du jardin et participe à différents ouvrages de vulgarisation technique à destination des jardiniers.

Ingénieur agronome spécialisée en horticulture, Valérie Garnaud travaille depuis une vingtaine d’années comme journaliste horticole, pour des revues spécialisées, et comme auteur de nombreux ouvrages sur le jardin. Elle vit et jardine en Lorraine.