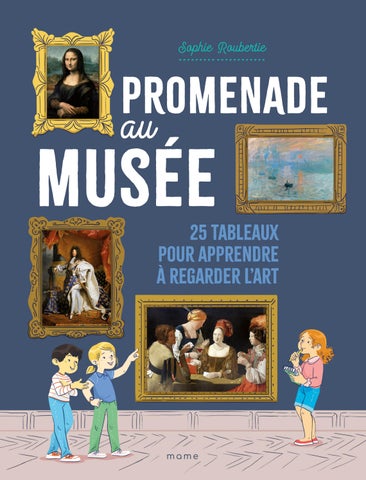

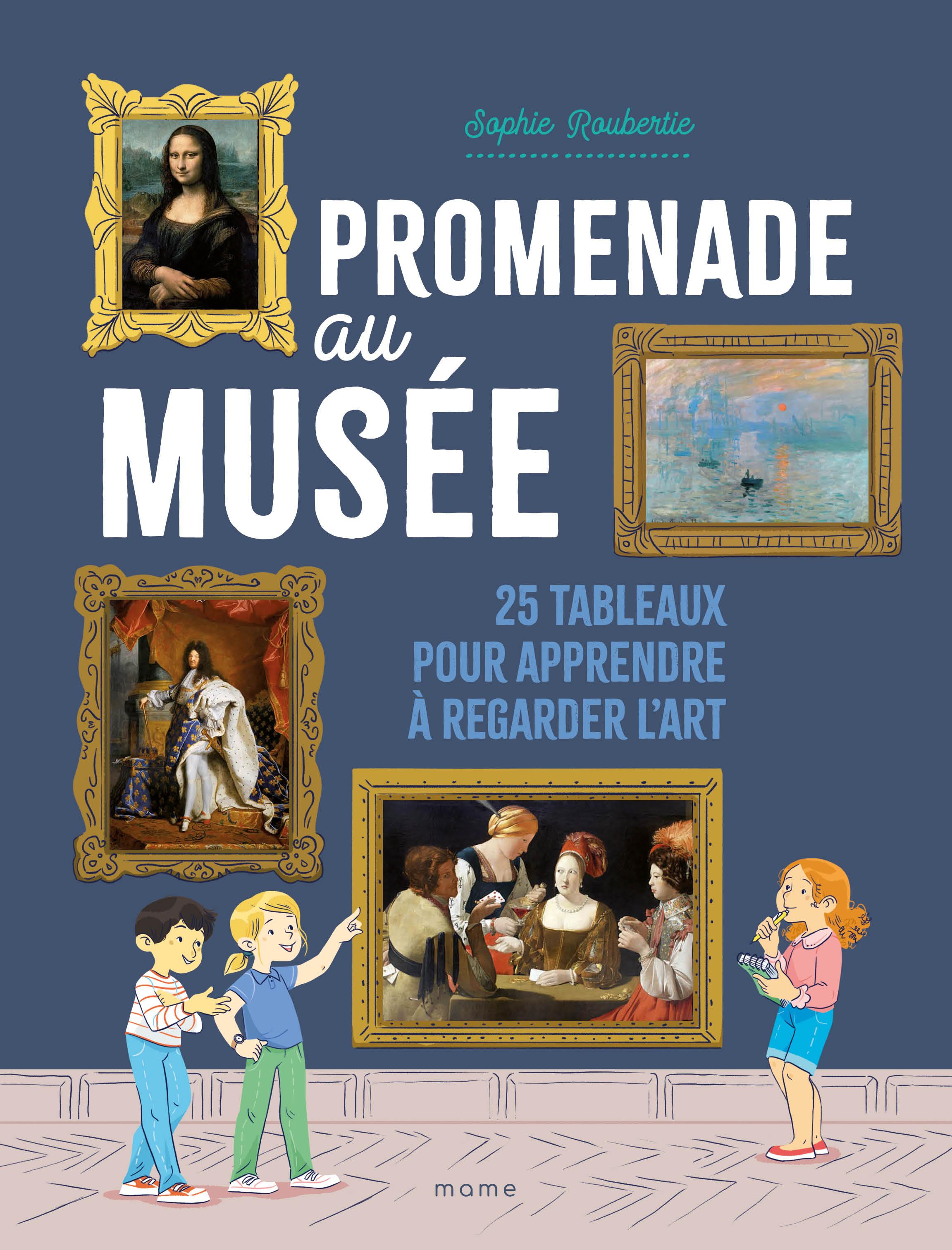

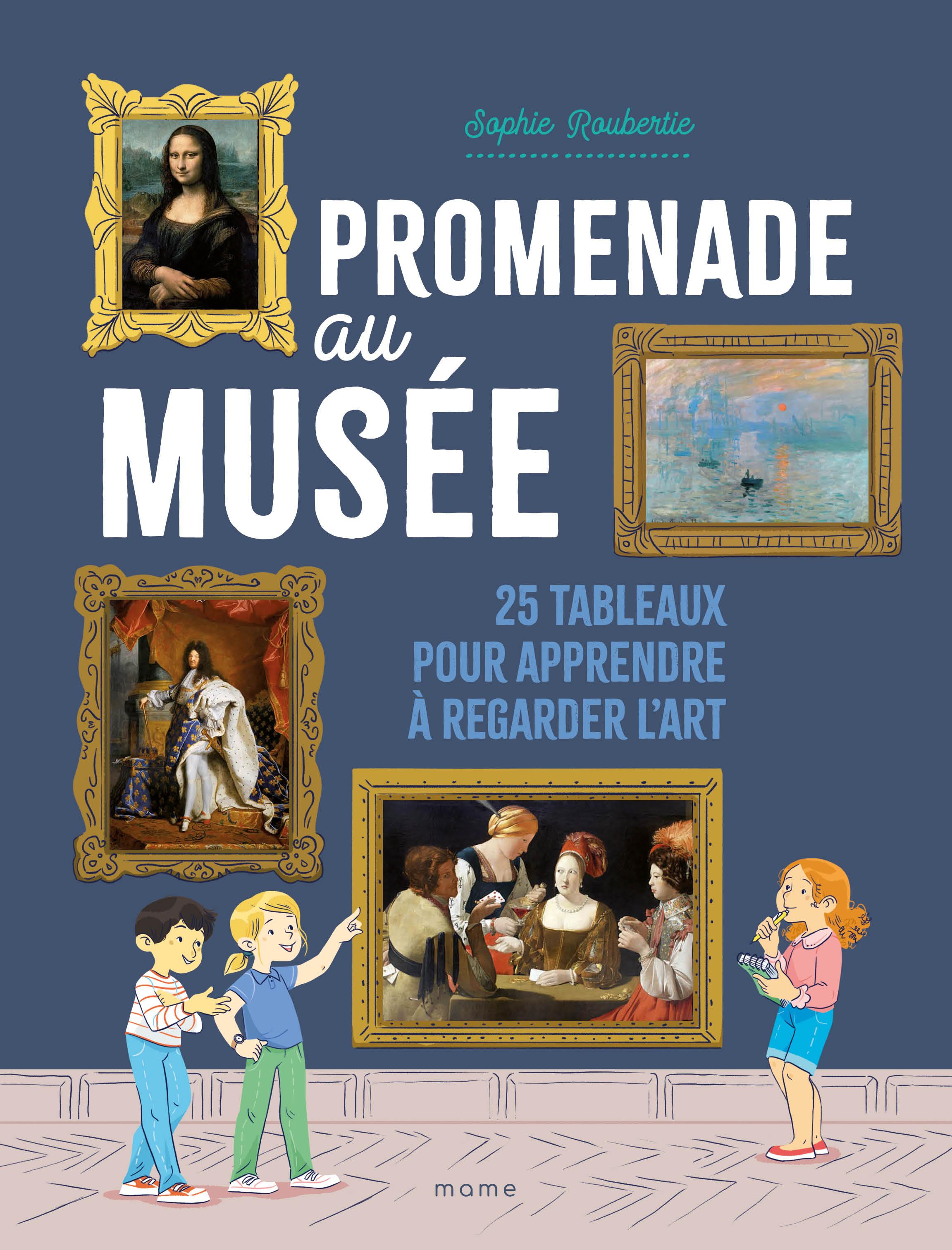

musée PROMENADE au

25 tableaux pour apprendre à regarder l’art

Je remercie de tout cœur mes parents, attentifs à faire découvrir à leurs enfants notre patrimoine, de la plus petite chapelle au plus prestigieux des musées, Olivier, qui partage la plupart de mes découvertes et de mes aventures, Jehanne, Marie-Victoire, Étienne et Augustin, à qui j’espère avoir transmis le goût du beau, du vrai et du bien.

Bienvenue au musée !

Ouvrir un livre d’art, c’est comme partir à l’aventure !

Tu peux découvrir des personnages incroyables, des métiers oubliés, des costumes somptueux, des paysages réels ou sortis de l’imagination du peintre, et tant d’autres scènes…

En tournant les pages de ce livre, tu vas apprendre à regarder un tableau, te plonger dans les formes et les couleurs, et aller à la découverte des plus grands noms de la peinture. Amuse-toi à chercher les détails, pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ces images.

J’espère qu’après avoir vu toutes ces merveilles, présentées dans l’ordre chronologique de leur création, tu auras envie de les voir « en vrai », dans un musée. Mais pour le moment, installe-toi bien, et pars à la découverte de ce patrimoine artistique, qui est aussi le tien. Je te souhaite de beaux moments en compagnie de tous ces chefs-d’œuvre !

Sophie Roubertie

Sophie Roubertie

La prédication DE Saint François aux oiseaux

de Gio o di Bondone

(1267-1337)

Sais-tu que saint François d’Assise est le patron des animaux, de l’écologie et de l’agriculture ?

Il a écrit le Cantique des créatures, un poème en hommage à la nature et à son créateur, qui commence par ces mots : « Loué sois-tu, Seigneur, par toutes tes créatures, spécialement frère Soleil. »

Découvre ce tableau pour mieux comprendre la relation toute spéciale entre saint François et la nature…

QUE VOYONS-NOUS ?

À gauche du tableau, deux moines.

Saint François se tient au premier plan ; derrière lui, un second frère esquisse un geste de surprise. La scène qui se déroule devant ses yeux semble en effet incroyable.

Saint François d’Assise parle à des oiseaux, d’espèces variées : des pies, des oies, des chardonnerets, un coq, etc.

Et les volatiles aux plumages bigarrés, becs dressés, l’écoutent attentivement.

Saint François est vêtu d’une simple tunique de bure, un tissu grossier, et marche pieds nus. Comme les oiseaux, il ne possède rien.

Peut-être est-ce pour cela qu’il leur parle comme à des frères ?

et tempera* sur bois entre 1300 et 1325

3,13 × 1,63 m

(pour l’ensemble du retable) musée du Louvre

sont dissous dans de l’eau, puis mélangés à un liant

qui assurera la bonne tenue sur le support (jaune d’œuf, gomme, colle…).

Activité

Saint François puisait son inspiration dans la nature. À sa suite, tu peux écrire un poème pour louer la beauté de la création. Alors, qu’est-ce qui t’inspirera ?

Un animal, un paysage ? À toi de jouer !

LE SERMON AUX OISEAUX

Grâce à ses frères moines qui ont rapporté ses paroles, on sait ce que saint François dit aux oiseaux. « Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et de l’aimer toujours ; il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Vous n’avez ni à semer, ni à moissonner ; il vous donne le vivre et le couvert sans que vous ayez à vous en inquiéter. »

RICHESSE ET DéNUEMENT

Le fond est entièrement recouvert de feuilles d’or, un matériau particulièrement précieux. L’utilisation d’or est fréquente dans les tableaux religieux (notamment dans les icônes) car rien n’est trop beau pour Dieu. L’or reflète la lumière et symbolise ainsi le caractère divin de l’œuvre. Sur ce fond doré, le décor ne comprend qu’un arbre, un chêne légèrement penché, sous lequel s’abritent les oiseaux. Cet arbre au feuillage accueillant pour tous les oiseaux du ciel s’incline-t-il en signe de respect vers celui qui chante si bien les merveilles de la nature ?

Le sais-tu ?

Un retable est une construction verticale, destinée à être placée derrière un autel, dans un bâtiment religieux. Il contient des décors sculptés ou peints, sur différents panneaux. S’il y a deux panneaux, on parle de diptyque, trois, de triptyque et plus, de polyptyque. Les panneaux peuvent se replier, laissant parfois apparaître une autre scène au verso.

Un retable peut contenir une prédelle sur sa partie inférieure. Plusieurs scènes, en relation avec le thème principal, y figurent alors. Saint François parlant aux oiseaux est une scène de la prédelle d’un retable dont le sujet principal représente saint François recevant les stigmates.

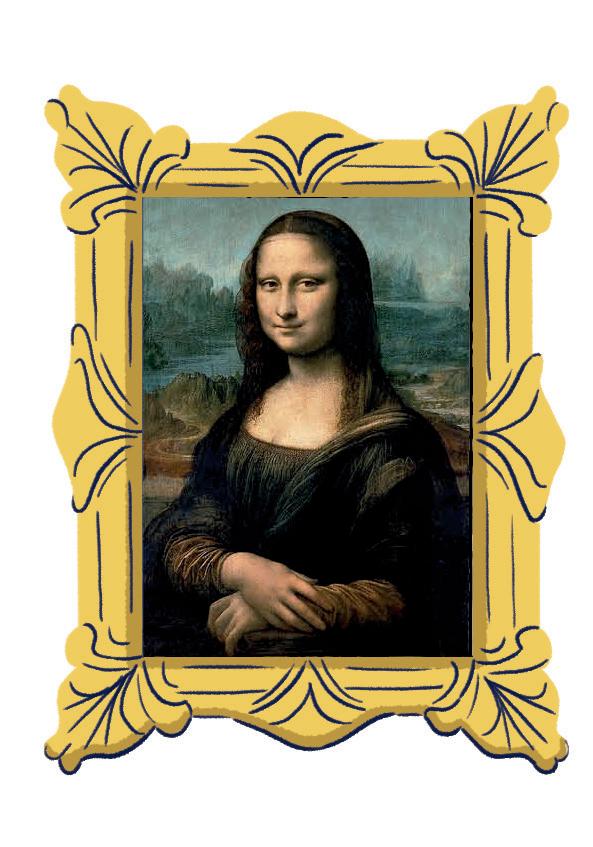

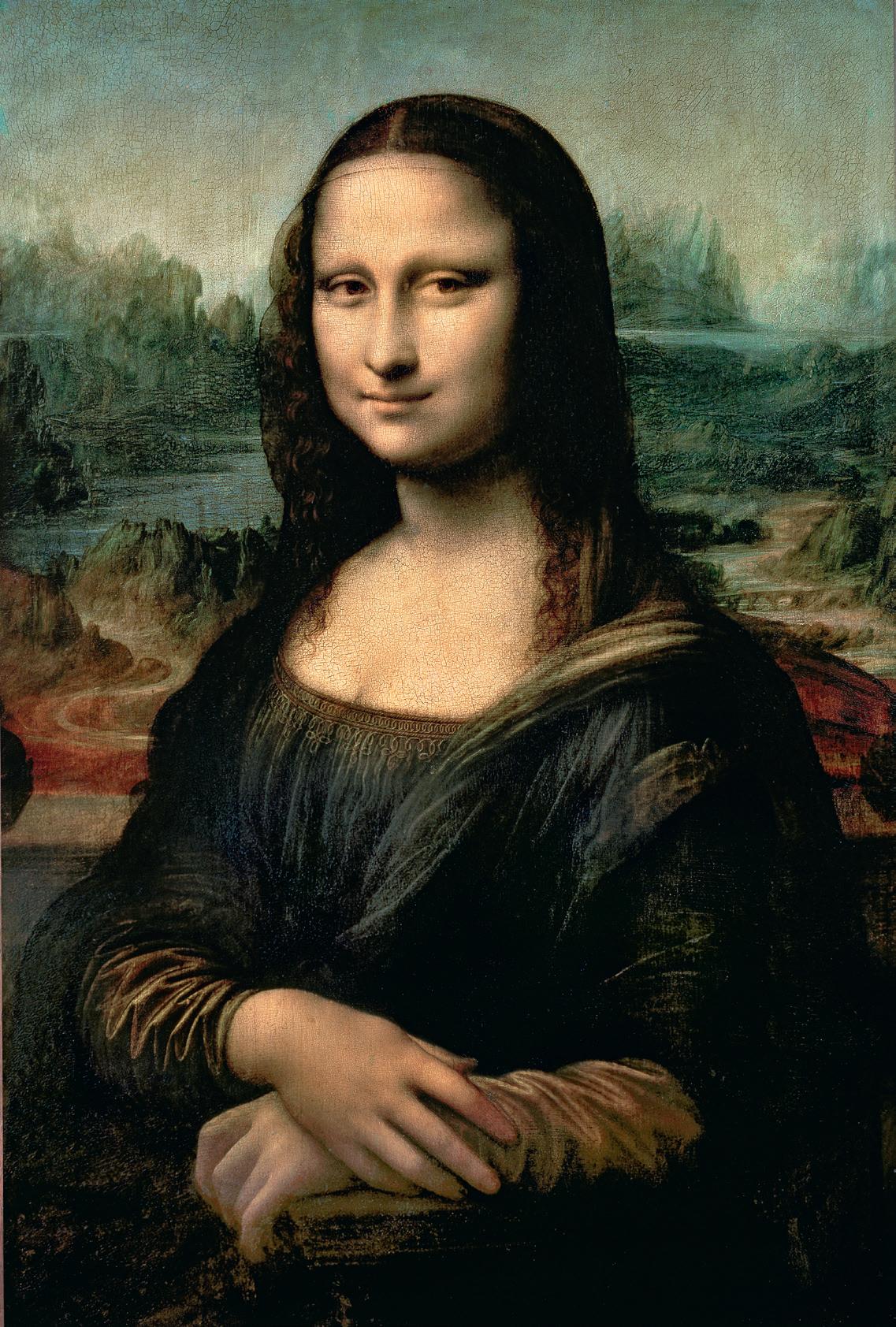

La Joconde

de Léonard de Vinci

(1452-1519)

Chaque jour, vingt mille visiteurs viennent admirer La Joconde. C’est le tableau le plus contemplé au monde ! Et pourquoi est-il devenu aussi célèbre ? C’est à la fois un mystère et le fruit de son étonnante histoire…

sur bois entre 1503 et 1506 77 × 53 cm musée du Louvre

QUI EST CETTE FEMME SI CéLèBRE ?

Appelée aussi « Mona (ou Monna)

Lisa », La Joconde est probablement le portrait de Lisa Del Giocondo, épouse d’un riche marchand de soie. Monna est la contraction de Madonna, « Madame » en italien. La tête couverte d’un voile noir, elle est assise sur un fauteuil (dont on devine plus qu’on ne voit l’accoudoir), de trois-quarts, et elle regarde le spectateur. Son vêtement est vert sombre, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Le vert du tissu devait être plus clair à l’origine mais les couches de vernis appliquées pour protéger la peinture l’ont assombri au fil du temps.

As-tu remarqué ? C’était une femme aisée, et pourtant elle ne porte aucun bijou. Le peintre lui-même t’explique pourquoi : « Ne vois-tu pas que parmi les beautés humaines, c’est le beau visage qui arrête les passants, et non les ornements riches ? » Et en effet, si La Joconde est si connue, ce n’est pas pour sa robe, mais pour son sourire.

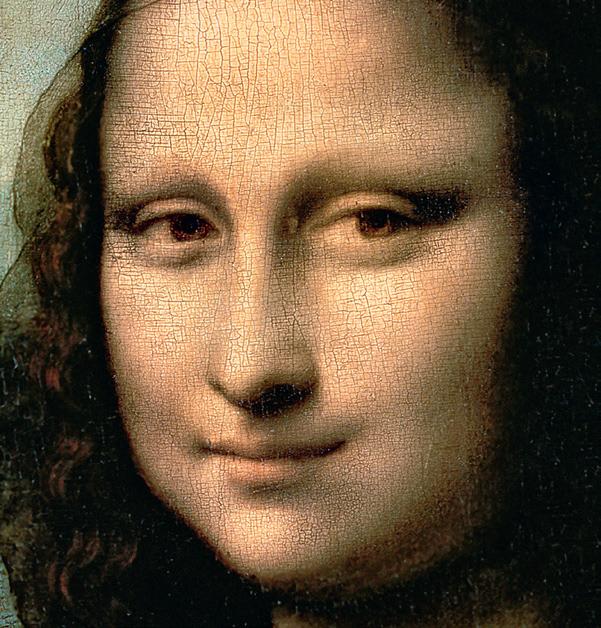

UN FAMEUX SOURIRE

Le sourire de Mona Lisa ne cesse d’étonner : il est particulièrement doux et délicat, à peine esquissé. Peutêtre ses admirateurs de tous siècles aiment-ils qu’elle ait l’air tout simplement heureuse ?

La lumière provient de la gauche du tableau. Elle éclaire un visage délicat, le décolleté de la robe et les mains, fines, posées l’une sur l’autre. Cette finesse est l’une des caractéristiques de la peinture à l’huile, qui permet de réaliser de nombreuses couches de peinture, plus ou moins transparentes. Le peintre obtient ainsi un rendu tout en profondeur.

Observe bien

Le paysage de l’arrière-plan est perdu dans un brouillard vaporeux, appelé le sfumato. Léonard de Vinci affectionnait cette brume, capable de créer une atmosphère mystérieuse.

ET UN REGARD…

Suivant la mode de l’époque, la Joconde n’a ni cils ni sourcils. Son regard semble suivre celui du spectateur lorsqu’il se déplace. Ce phénomène n’est pas propre à ce tableau, mais il surprend souvent les visiteurs et leur laisse un souvenir tout à fait particulier.

Le sais-tu ?

Premier voyage

L’histoire de La Joconde commence par un voyage : quand Léonard de Vinci, peintre italien, est appelé par le roi de France

François Ier et s’installe à Amboise. Dans ses bagages, il emporte La Joconde. Le roi est impressionné et acquiert le célèbre portrait. Transmis à ses successeurs, le tableau reste dans les collections royales pendant 300 ans. En 1805, Napoléon le donne au musée du Louvre.

Un vol rocambolesque

En 1911, La Joconde disparaît ! L’affaire fait beaucoup de bruit dans les journaux : s’agit-il d’un vol ou d’une plaisanterie ?

On soupçonne même des personnages célèbres comme le poète Guillaume

Apollinaire et le peintre Pablo Picasso. Mais le tableau s’est bel et bien volatilisé, et l’enquête ne progresse pas.

Deux ans après, le tableau réapparaît… sous le lit d’un vitrier italien ! Le voleur avait profité de travaux au Louvre pour subtiliser

La Joconde et la rapporter en Italie, sa patrie d’origine. Il l’avait conservée dans une valise cachée sous son lit et c’est en essayant de la revendre qu’il se fait prendre.

La Joconde reprend sa place au musée du Louvre. Son vol contribue à accroître sa renommée et la curiosité mondiale.

Guerre itinérante

Dans les années qui suivent son retour, La Joconde se retrouve de nouveau sur les routes pour échapper aux pillages et aux destructions des deux guerres mondiales. Cette fois-ci, elle est bien protégée : on la déplace dans une dizaine d’abris différents. Elle parcourt ainsi la France : les caves du château d’Amboise, Chambord, Montauban, etc.

Une retraite bien méritée

Depuis 1946, le tableau n’a effectué que deux autres voyages : à New York en 1967, et à Tokyo et Moscou en 1974. À chaque fois, c’est un événement exceptionnel pour les pays qui l’accueillent. Aujourd’hui, La Joconde ne quitte plus le musée du Louvre. Fragilisée par le temps, elle nécessite une conservation bien particulière. Si tu veux l’admirer, c’est à toi de te déplacer !

Activité

Ancêtre de la photographie, le portrait permet de conserver le souvenir d’une personne. Dessine le portrait de quelqu’un que tu aimes bien : tes parents, un frère ou une sœur, un ami…

La Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean Baptiste dite

La Bell e Jardinière

dite La Bell e Jardinière

Cette Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean Baptiste a eu un succès considérable : nombreux sont les artistes qui l’ont copiée ou s’en sont inspirés.

Elle est acquise à Sienne, en Italie, pour le compte du roi François Ier. Il la fait apporter à Paris. À l’époque, les inventaires la désignent sous le nom de La Sainte Vierge en paysanne. Mais le titre La Belle Jardinière, utilisé depuis le xviiie siècle, traduit bien l’esprit de l’œuvre…

DOUCEUR MARIALE

La Vierge à l’Enfant est un des thèmes de prédilection de Raphaël. Il en a peint une vingtaine pendant sa carrière. Celle-ci est une des plus connues.

Marie, assise sur un rocher, tient un livre. Ce livre renvoie à la sagesse de Marie, à sa connaissance de la Bible, mais aussi à la place qu’elle occupe

dans le plan de Dieu : grâce à elle, il a pu venir sur la terre, et naître comme tout petit enfant.

Le visage de Marie est très fin, d’un ovale pur encadré d’une chevelure blonde, recouverte d’un fin voile à peine visible. Il représente une beauté idéale, pleine de délicatesse et de douceur.

Raffaello Sanzio, dit Raphaël (1483-1520)

Raffaello Sanzio, dit Raphaël (1483-1520)

UNE HISTOIRE DE REGARDS

Les échanges de regards entre les personnages ont une grande importance dans ce tableau. Nos yeux suivent ces regards qui nous font circuler à travers l’image : Marie et Jésus se regardent, et Jean Baptiste, un genou en terre, regarde Jésus avec admiration. Jean Baptiste est le cousin de Jésus. Les deux enfants ont le même âge, à quelques mois près. Plus tard, lorsque tous les deux seront adultes, Jean Baptiste annoncera que Jésus est le Messie et le baptisera dans l’eau du Jourdain : c’est pour cela qu’il est appelé Jean le Baptiste.

Activité

Raphaël construit son tableau sur la base d’un triangle. Mais il n’est pas le seul à jouer avec la géométrie ! Regarde les autres tableaux du livre : peux-tu retrouver la ou les figures géométriques qui ont permis aux artistes de composer chaque peinture ?

UN JARDIN IDéAL

La scène se passe dans un paysage de campagne, ce qui a valu à cette Vierge le nom de « Belle Jardinière ».

Les fleurs qui tapissent ce jardin idéal peuvent même être identifiées : des violettes, symbolisant l’humilité de la Vierge, et des ancolies, pour évoquer la passion du Christ.

UNE COMPOSITION RECHERCHéE

Regarde comme est composé le tableau : les personnages forment un triangle. La tête de la Vierge en dessine la pointe, l’Enfant Jésus à gauche et le manteau de Marie à droite en constituent les côtés.

Cette forme, habituelle dans la peinture, permet de soutenir l’attention du spectateur. Elle l’attire vers ce qui est le plus important dans le tableau : le lien entre les trois personnages.

Cette nature est sans danger, ce qui permet à chacun de rester pieds nus. Jésus pose son pied sur celui de sa mère, en un geste familier. Dans le lointain s’étale un paysage tranquille de collines. À droite, un village laisse apparaître ses toits et ses clochers ; à gauche, un lac et quelques arbres.

LES ATTRIBUTS DES SAINTS

Nous ne disposons de portraits réalistes de saints que depuis peu de temps. La photographie a facilité ce phénomène. Mais nous n’avons aucune idée du visage de nombreux saints, surtout pour les plus anciens. Pour nous permettre de les identifier, les artistes représentent chaque saint avec un ou plusieurs éléments visuels caractéristiques de sa vie ou de sa mort. On parle alors d’attributs.

À titre d’exemple, saint Jean Baptiste est reconnaissable à son vêtement en

peau de chameau, car c’est ainsi qu’il est décrit dans la Bible. Il porte aussi une longue croix de roseau. Adulte ou enfant, il est fréquemment représenté avec ces deux caractéristiques : ce sont ses attributs.

Saint Pierre est ainsi souvent peint avec des clés, puisqu’il ouvre les portes du paradis ; saint Laurent, avec la grille utilisée par ses bourreaux pour le martyriser par le feu.

Les couleurs ont aussi leur importance : Marie porte souvent une robe rouge et un manteau bleu.

Le détail en +

Comment reconnaître dans un tableau qu’un personnage est saint ?

Les saints et les saintes sont des hommes et des femmes que l’Église a canonisés, c’est-à-dire qu’elle a reconnu en eux de véritables chercheurs de Dieu et qu’elle leur a attribué le titre de saints pour qu’ils deviennent des exemples pour les fidèles.

Regarde attentivement : chacun des personnages est surmonté d’une auréole, un léger filet d’or en forme d’ellipse (un ovale allongé).

C’est le signe habituellement utilisé pour montrer qu’un personnage est un saint. Parfois, cette auréole est plus visible.