DEUX EXTRÊMES

« Ne t’en va pas au-dehors, rentre en toi-même ; au cœur de la créature habite la vérité. »

Saint AugustinÀ tous ceux qui souffrent de troubles mentaux dans le silence, qu’ils s’arment de courage pour accepter la maladie et trouver une voie de guérison. À tous les médecins et les soignants.

En guise d’introduction, il me faut vous parler succinctement de la maladie qui m’affecte. La bipolarité est une maladie mentale. Autrefois, on m’aurait déclaré atteint de psychose maniaco-dépressive ; aujourd’hui, je peux dire que je suis bipolaire. Cette affection touche 1 % de la population française – autant les hommes que les femmes – et provoque de nombreux handicaps sociaux, professionnels et affectifs. Cette maladie est d’ailleurs classée parmi les dix pathologies les plus invalidantes selon l’Organisation mondiale de la santé. Les pathologies mentales restent pourtant encore très discrètes dans l’espace public en France, alors que leur coût pour l’assurance maladie s’élève à 109 milliards d’euros par an. C’est d’ailleurs son premier poste de dépenses, devant les maladies cardiovasculaires et les cancers. L’origine de la bipolarité est génétique, même si l’environnement joue un rôle dans son déclenchement. En réalité, les causes en sont multifactorielles et les troubles, de sévérité variable. En France, les diagnostics sont longs à poser. Il faut en moyenne dix à douze ans et plusieurs médecins pour que la maladie soit enfin nommée, ce qui fut mon cas.

Je dois vous dire rapidement quels en sont les symptômes. Dans le pire des cas, la maladie peut conduire à des tentatives de suicide. De différents types, elle fait alterner la personne malade entre des phases maniaques et des phases dépressives. Entre ces deux phases, le bipolaire retrouve un état normal que

l’on appelle « euthymie » ou « normothymie », c’est-à-dire bonne humeur ou humeur normale. Pour mieux circonscrire la maladie, le corps médical lui reconnaît plusieurs types. On est déclaré atteint de bipolarité de type 1 à partir du moment où l’on a vécu ne serait-ce qu’un seul épisode maniaque ou « mixte » – c’est-à-dire un laps de temps qui mélange état délirant et symptômes dépressifs, comme de l’anxiété, des crises de colère, une grande agitation. On parle, en revanche, de bipolarité de type 2 quand le patient a déjà subi un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs et au moins un épisode d’hypomanie – c’est-à-dire de délire. Moi, je suis de type 1. Voilà maintenant dix ans que ma vie alterne entre des périodes d’euphorie enivrante et de tristesse paralysante. Il n’existe pas naturellement de mesure à notre humeur, d’état d’équilibre. Pourtant, c’est la quête incessante, le Graal de toutes les personnes atteintes.

La bipolarité m’a fait souffrir. Cette maladie a été tardivement diagnostiquée. Même en me sachant sous le regard de Dieu, ce trouble m’a fait vivre des moments de profonde tristesse et des épisodes d’euphorie incontrôlable. Il n’est pas toujours aisé de vivre sa foi quand on est bipolaire. Les délires mystiques donnent des certitudes mensongères quand la dépression isole dans une tristesse insondable. Dieu, le seul Autre qui me connaisse mieux que moi-même puisqu’il « m’[a] tissé dans le sein de ma mère1 » semble inaccessible en de telles périodes. Et, en l’état actuel de la médecine, une guérison totale est impossible. Demeure l’espoir que les crises s’espacent et s’éloignent.

1. Psaume 138, 13.

Cet ouvrage se veut uniquement un témoignage. Parce que, parfois, nous passons à côté de certains événements dans notre vie qui mériteraient pourtant que nous nous y arrêtions d’une façon plus attentive. L’introspection n’est pas une nécessité absolue. D’ailleurs, certains s’en passent très bien, et ils ont sûrement raison. Tout le monde n’a pas besoin de poser un regard au plus profond de lui, dans l’urgence, de peur de s’être perdu. Ce sentiment d’urgence est une alerte pour ceux qui doivent trouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour affronter certains moments de souffrance et de désespoir. Le voyage intérieur, de la tête au cœur, devient un devoir quand il y a détresse de l’âme, quand nous atteignons nos limites – physiques, psychologiques et spirituelles. C’est précisément le besoin que j’ai ressenti pendant de nombreuses années.

Mon chemin de vie ne va pas s’arrêter là, avec la rédaction de ce livre ou lorsque j’aurai atteint un but idéal, un jour proche ou lointain. Non, la vie, c’est le chemin. Quant à moi, je nourris chaque jour l’Espérance que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Avec la conviction que demain est un autre jour sur lequel je peux agir, tant que mes pieds continueront de fouler cette terre. La souffrance n’est, en aucun cas, le passage obligé vers la sagesse. Elle vient seulement accélérer en nous le processus de maturation affective, psychologique et intellectuelle. La foi me porte quand je souffre. Elle est une arme redoutable pour continuer à espérer.

Un beau jour – et sans que je t’en donne la permission – tu t’es réveillée. Une enfance plutôt heureuse et facile ne laissait pourtant rien présager de cette invasion. J’étais tranquille et insouciant au sortir du lycée, un peu comme une jeunesse qui tarde à devenir adulte, tout cela ne pouvait plus durer à tes yeux. Toi seule connais l’origine de cet abîme qui, dans ma tête, s’ouvre et se referme au rythme des crises que tu me fais subir. Tu t’incrustes dans mon cerveau, tu tords mes perceptions, tu inondes mes ressentis. Tu contamines à la fois le chef d’orchestre et chacun des instruments qui forment ma personnalité. Et même si tu n’es vraiment pas facile à vivre et à maîtriser, tu peux en être certaine : je n’ai plus peur de toi. Après plusieurs années de lutte, j’ai accepté de cohabiter avec toi. Quand tu es venue à moi pour la première fois et sans que tu me laisses l’opportunité de percevoir ton arrivée, tu m’as fait plonger en enfer. Comme un traître, tu m’as coupé des profondeurs de mon cœur. Je t’entends rire avec cynisme de mes états indescriptibles, profitant de chaque faille pour m’ébranler davantage, me donnant à vivre la première épreuve d’une vie. Est-ce amusant de voir tes victimes souffrir, gémir, vomir ? Trop tardivement, j’ai reconnu tes démons qui s’agitaient au-dessus de moi, colonisant mon esprit malade. Leurs petits yeux rieurs et pervers venaient se greffer aux miens, tristes et terrassés. Quand tu décides de te manifester, tu incarnes en moi tout ce que je déteste : mes

raisonnements sont déficients et mon physique est abîmé par la fatigue et les médicaments. Je comprends ensuite la teneur des propos que je tiens quand tu me pousses au délire, mon estime personnelle en est blessée. Cela me rend repoussant et honteux. Tu me manipules et fais de moi mon premier ennemi. Mais je sais que c’est toi, cet ennemi juré.

Voilà maintenant dix années que tu viens me défier. Régulièrement, insidieusement, violemment. Pendant longtemps, j’ai cru être fou sous ton emprise. Qui suis-je ? Qui es-tu ? « La folie est le noyau de l’être humain2 », disait François Tosquelles. Aujourd’hui, je sais une chose : je ne suis pas le seul concerné. Dans mon cas, tu t’es fait démasquer au bout de dix ans, une décennie à lutter contre toi, inconnue sournoise. Bien qu’il soit parfois difficile de t’identifier, les médecins connaissent pourtant parfaitement ton petit jeu. Tu es forte, rusée, dévastatrice même, tu tues parfois. Parce que oui, tu mènes une personne qui en est atteinte sur cinq au suicide. Les quatre autres sont plus fortes que toi ! Et si tu parviens à t’immiscer dans la vie de milliers d’êtres humains, tu ne réussis pas à leur voler leur mort – du moins, pas à tous. Comme j’ai pu l’être, certains sont dans le déni, depuis longtemps. Parce que le déni est un mécanisme d’autodéfense qui permet de se protéger d’un mal pourtant tenace. De nombreux bipolaires – et leur famille – s’y installent et y restent, parfois jusqu’au bout. Mais les autres t’ont débusquée, ils te connaissent, te vomissent et te haïssent. Certains t’acceptent et cohabitent avec toi. Ils ont appris à apprivoiser la bête, à te bâillonner pendant quelque temps, à faire taire les sirènes grinçantes de

2. François Tosquelles, cité dans L’Enseignement de la folie, Malakoff, Dunod, 2014.

ta folie. Moi, je te hais. Tu n’es pas plus forte que l’espérance, pas plus forte que la patience. Tu viens défier précisément ce qui a le plus de prix dans la vie humaine, ce qui compte le plus dans la mienne : tu secoues ma foi. Mais Dieu est plus fort. Tu veux saper l’espérance ? C’est elle qui nous fait tenir dans la maladie. Le Christ est ressuscité, il a relevé le paralytique, il a guéri notre condition blessée. Tu ne connais pas la charité ? Eh bien, figure-toi que tu ne l’inspires pas ! Aujourd’hui, je ne m’adresse pas à toi pour te défier. Notre duel dure depuis si longtemps… Je viens à toi comme le dompteur face aux fauves. C’est plus fort. C’est plus dur.

Chère maladie, tu n’as pas usé de ta force pendant mon enfance. Je passe sans toi des jours heureux. Je suis bien loin de savoir ce qui m’attend en ta compagnie. Je remercie le Ciel de m’avoir épargné ta brutalité pour un temps.

Ma famille est unie et mes parents s’aiment depuis des années d’une parfaite fidélité. Je m’amuse de les voir s’appeler l’un et l’autre par des surnoms touchants. Leur tendresse m’a toujours ému et me semblait un rempart contre le monde. Dès mon plus jeune âge, je me suis senti bien dans ma famille. J’y étais serein et épanoui. J’aimais courir dans les couloirs de notre appartement parisien qui me paraissaient alors immenses. Je m’imaginais voler, les bras grands ouverts, faisant des bruits avec ma bouche pour imiter les avions. Les repas familiaux étaient toujours très animés. Attendant que nos sœurs viennent au monde, mon frère et moi jouions sans cesse, insouciants et complices. Nous faisions des tentes avec le rideau de notre chambre : nous y vivions dans un monde imaginaire, rien que tous les deux. Comme pour rester d’une humeur joyeuse, voulant vivre dans mon propre univers, j’aimais changer mes meubles de place. N’est-ce pas, à chaque fois, une nouvelle vie qui commence ?

Vivre à Paris dans un milieu aisé est, en effet, une aubaine pour certaines choses. Ce cadre de vie privilégié m’a apporté un certain confort, des certitudes et une aisance. J’ai, malgré tout, compris qu’une grande partie du monde m’échappait : la guerre, la pauvreté et une certaine sobriété. Il n’est pas compliqué de se créer un réseau solide sur lequel s’appuyer ensuite. Mes parents connaissent beaucoup de monde et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela m’a permis de rencontrer des gens différents, aux parcours et aux histoires variées. J’apprécie depuis toujours être aux côtés de personnes en rupture avec mon milieu. C’est une bouteille d’oxygène qui me fait prendre le large et fuir certaines idées préconçues. J’ai fait cette expérience très jeune mais aussi en entreprise. Nos dissemblances me semblent une richesse. Les modèles éducatifs ne sont pas les mêmes et certains principes bourgeois peu louables sont aux abonnés absents. J’étais donc né sous une bonne étoile et la vie me souriait. Mais personne n’est maître de son état de santé, ni de sa destinée.

La foi catholique a été présente d’une façon assez marquée dans mon éducation. Le soir, avant de nous endormir, nous récitions nos prières en famille. J’ai toujours en moi l’heureux souvenir d’avoir prié quotidiennement avec mes parents, et c’est la même douceur que je retrouve aujourd’hui lorsque je prie. Les mots résonnent toujours en moi comme les regards échangés et les sourires complices de mon frère et de mes sœurs. Ma famille compte plusieurs religieux et j’ai, de mon côté, été enfant de chœur durant un bon nombre d’années. Tous les vendredis soir, avec le prêtre et d’autres jeunes de mon âge, nous jouions au football sur les toits de Paris. Je courais partout en me sentant libre et heureux. Nous nous

retrouvions tous les dimanches pour servir la messe. J’en garde un souvenir ému et précieux. Bien que ma pratique n’ait pas été toujours rigoureuse et que ma conception de la foi ait longtemps été plutôt abstraite, il est clair que mon éducation religieuse a été déterminante pour ma vie future. Mes parents m’ont toujours poussé à aller à la messe. Il m’est arrivé, petit, de me cacher pour y échapper. Toujours en vain. J’assistais donc à ces célébrations sans rien en écouter. Puis vint l’époque où la messe était un rendez-vous mondain que je n’aurais manqué sous aucun prétexte. Avec mes amis, à la sortie, nous fumions des cigarettes et allions boire un café dans le troquet du coin.

J’ai eu la chance de participer à plusieurs sessions familiales au sanctuaire de Paray-le-Monial qui rassemble, chaque année, des milliers de pèlerins à l’ombre d’une des plus belles basiliques romanes du monde. C’est à l’occasion de ces pèlerinages que j’ai rencontré les amis qui tiennent, aujourd’hui encore, une place immense dans ma vie d’adulte. Paul et Étienne, deux frères jumeaux, ont été pour moi des exemples et un rempart solide sur lequel m’appuyer plus jeune. J’ai toujours admiré chez eux leur capacité de travail, leur popularité, et l’éducation reçue de leurs parents que j’affectionne tout particulièrement. Ils m’ont toujours poussé à travailler, à avoir de l’ambition et à me dépasser. Rien n’est gratuit dans la vie. C’est une jungle dans laquelle il faut survivre. Dans ma jeunesse et en raison de l’image que je me faisais de lui, Dieu n’a jamais été cette personne vivante, capable de soutenir mes blessures en consolant mes peines. Le Christ faisait partie intégrante de mon éducation et de mon milieu social mais, paradoxalement, l’image que

j’avais de lui était figée et désincarnée : il devait se loger dans les minuscules interstices d’une vie parisienne animée et confortable. Il a fallu attendre de nombreuses années pour que je ressente son Amour inconditionnel, celui qu’il donne à l’humanité dans sa Création, et à chacun d’entre nous, son enfant chéri.

L’enfance marque profondément un être. Les blessures et les joies de ces premières années l’accompagnent jusqu’à l’âge adulte. Dans son livre Plus fort que la haine 3, Tim Guénard évoque les brutalités qu’il a subies dans sa jeunesse. L’histoire est édifiante de courage et de résilience. Comment peut-on se remettre d’avoir été battu par son père et abandonné par sa mère, attaché à un poteau sur le bord d’une route ? Ce chemin de pardon, Tim Guénard l’a trouvé. Si mon enfance n’a pas été exposée à de tels sévices, j’apprends à son école qu’il est important de mettre des mots sur son passé. Certains de mes traumatismes sont restés longtemps gravés en moi. Oui, la souffrance s’énonce puis se dénonce, elle doit sortir de chacun pour ensuite être acceptée comme faisant partie de la vie. Il s’agit d’une condition pour pardonner honnêtement, en âme et conscience. Car comment pardonner sans savoir ce qu’il faut pardonner et réparer ? L’enfance est le terreau de toute vie : tout ce qui est semé à cet âge rejaillit à l’âge adulte.

J’ai eu la chance de voyager avec ma famille, en profitant des maisons familiales dans lesquelles nous nous retrouvions l’été. Des vacances heureuses et bercées d’insouciance dont le souvenir illumine encore les jours plus sombres. Elles étaient l’occasion de cousiner avec des jeunes de mon âge

3. Tim Guénard, Plus fort que la haine, Paris, Presses de la Renaissance, 1999.

et de découvrir des endroits sublimes grâce à mes parents. Il m’arrivait même de participer aux moissons dans le village où vivent mes grands-parents. Je passais la nuit sur de grosses machines à ramasser des ballots de paille. Je me sentais alors tellement adulte et fier de l’être ! Avec vingt francs par jour, j’avais l’impression de gagner ma vie.

D’autres activités me tiennent à cœur depuis toujours. Je pratique le tennis avec passion depuis mon plus jeune âge. Adolescent, je jouais plusieurs heures par semaine, cultivant le rêve de transformer cette passion en métier. Je m’imaginais déjà foulant la terre de Roland-Garros et, à l’image de Nadal, y gagner des titres. Ce jour n’est jamais arrivé. Je suis aujourd’hui dans la peau d’un spectateur nostalgique. D’abord, la concurrence était rude et mon niveau, bien en dessous de celui d’autres joueurs de mon âge. Vivre de sa passion doit être merveilleux. Mon tempérament idéaliste me pousse à croire que ces passionnés ne rencontrent aucune contrainte. C’est évidemment faux et c’est sans doute le deuxième écueil qui s’est dressé entre mon rêve et la réalité : il faut un mental d’acier pour persévérer dans l’entraînement et de la rigueur pour les compétitions. Déjà à l’époque, en me comparant aux autres, j’enviais ceux qui semblaient n’avoir aucune faiblesse.

Le mental… c’est justement ce qui pèche, déjà très tôt, tout comme mon niveau scolaire. Les professeurs n’apprécient pas vraiment mon tempérament. Je suis dissipé et certaines de mes interventions ne manquent pas d’insolence à leur égard. Aucun cadre ne me convient et je leur donne du fil à retordre. Au primaire, j’ai pour habitude de finir dans le

petit cagibi obscur au fond de la classe. Cette punition récurrente me marginalise vis-à-vis des autres élèves qui se gaussent de me voir porter le bonnet d’âne. Marginal donc, mais populaire aussi. En effet, je fais rire bon nombre de mes camarades par mon audace et mon insolence. Mon comportement me conduit à enchaîner les heures de colle et je prends l’habitude de venir plancher les samedis matin. Les cours ne m’intéressent guère et je souffre de troubles de l’attention. Tous ces éléments réunis me valent d’être expulsé très tôt de l’établissement prestigieux dans lequel je me trouve. Le nouveau collège privé où je suis alors scolarisé, d’un niveau inférieur, me fait redoubler ma classe de sixième. Je m’en souviens encore comme si c’était hier. J’en ressens une profonde colère et une véritable honte. Dans cet établissement, je rencontre beaucoup d’élèves différents, aux parcours et aux histoires variées. Il y a notamment des élèves de toutes confessions religieuses, ce qui me pousse à ouvrir mon esprit sur le monde. À cette époque-là, je m’aperçois que mes nombreux amis sont importants pour moi. L’internat qui m’accueille ensuite pour mon lycée se trouve à Blois, une ville connue pour son magnifique château. Ces trois années sont les plus belles de ma vie. J’y découvre la solidarité, l’esprit de camaraderie et le sens du service. Nous faisons beaucoup de bêtises, néanmoins pas bien méchantes. On m’autorise à visiter tous les mercredis mon arrière-grandpère qui habite à quelques kilomètres de la pension. Bon-Papa était chef d’état-major de la Marine, une figure importante pour la famille. En tant que fidèle donateur, c’est d’ailleurs à lui que je dois mon admission dans ce lycée. À ses côtés, je me délecte d’épopées toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Cette scolarité, faite de hauts et de bas, m’a

permis de décrocher, non sans effort, mon baccalauréat. Mais je garde surtout de cette époque des amitiés que je cultive encore précieusement.

Je n’ai donc jamais été très doué à l’école. J’ai toujours véhiculé l’image d’un enfant avec des capacités qui, comme beaucoup d’autres, ne les exploite pas. À huit ans, on me propose déjà de faire un bilan psychologique, psychoaffectif et intellectuel. Après plusieurs heures de tests, je suis diagnostiqué « enfant précoce ». J’entends que mon cerveau est performant mais ne rentre pas dans les cases. Mes parents, rassurés de comprendre la cause de mon échec scolaire, lisent des ouvrages sur le sujet et constatent que l’échec scolaire est visiblement courant chez les élèves intellectuellement précoces (EIP).

Je sais maintenant que la précocité est une affaire de sensibilité et d’intelligence émotionnelle, deux éléments très difficilement quantifiables. Il n’y a aucun orgueil à tirer d’être un enfant précoce. Je n’éprouve aucune fierté vis-àvis de cette particularité. C’est même souvent plutôt une tare qu’une bénédiction. D’autant que l’enfant à problèmes et son épanouissement peuvent devenir une source de stress pour les familles. De plus, certains diagnostics sont posés un peu trop vite et cachent en réalité d’autres troubles plus importants : cela a été mon cas. Il n’est pas rare que les enfants « surdoués » souffrent d’une pathologie associée à leur précocité. Ils vivent dans l’émotion et l’immédiat et sont facilement ulcérés par tout ce qui ressemble à de l’injustice… En ce qui me concerne, ce test a écarté l’idée d’être malade. Ce premier diagnostic ne m’aura donc été d’aucune aide.

La bipolarité, quant à elle, sera diagnostiquée bien plus tard, et je le regrette.

Malgré une scolarité en dents de scie et de nombreux changements d’établissement, j’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’amis. J’en suis très fier. Mes amis sont pour moi ce que la pluie est à la terre : ils sont essentiels. Si nous sommes vraiment à l’image de nos amis, alors je suis béni. Le proverbe japonais « Il n’y a pas de meilleur miroir qu’un véritable ami » résonne en moi comme une évidence. Je cultive l’amitié et je pense même lui vouer un culte. Que ce soit au collège ou au lycée, les amitiés sont fortes, intenses, surtout quand elles sont authentiques et vraies. Dans son livre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran4, Éric-Emmanuel Schmitt raconte l’amitié improbable entre Moïse, un enfant juif de onze ans, et Monsieur Ibrahim, l’épicier arabe : ce sont deux personnes que tout sépare. Leurs diverses origines et la différence d’âge rendent cette amitié inspirante, d’une certaine pureté. Il en est de même dans le film Intouchables où un jeune banlieusard se prend d’affection pour un homme riche et handicapé. Quand l’amitié, a priori vouée à l’échec, devient profonde et attachante, elle va bien au-delà des clichés. C’est de ce bois que sont faites les amitiés qui embellissent toujours ma vie et qui m’aident à tenir debout.

Dès l’adolescence, je découvre ce que c’est que d’appartenir à une bande : nous sommes inséparables, soudés et disponibles les uns pour les autres. Je dors parfois chez l’un et chez l’autre, ce qui me donne l’impression de 4. Éric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Paris, Albin Michel, 2001.

partir en vacances. Comme beaucoup de jeunes à cet âge, je suis toujours plus heureux chez mes amis. Un copain libanais que ses parents gâtent tout particulièrement m’invite souvent chez lui. Sa chambre ressemble à un immense trésor et regorge de consoles de jeux. N’en ayant pas chez moi, je joue à la PlayStation toute la nuit et rentre à la maison au petit matin, la mine défaite. Certaines de ces amitiés se sont éteintes du fait de l’éloignement géographique, quand d’autres, peu cultivées, se sont endormies à jamais. Mais elles restent toutes vivantes à mes yeux. Perdre un ami m’est insupportable. En plus d’être mal-aimé, j’ai l’impression de ne pas avoir donné l’énergie nécessaire pour faire durer cette amitié. C’est à chaque fois une vraie blessure au plus profond de moi. Aujourd’hui, je ne vois plus mes amis du collège qui, pourtant, habitent toujours mes pensées. Ils m’ont reproché de papillonner et de voir trop de monde. La bande, tu l’aimes ou tu la quittes ! Je suis ce papillon qui refuse d’être enfermé dans une cage. Avec le temps, j’ai refusé l’idée de clan. J’aime ma liberté, j’aime voir qui je veux. Mais je sais que l’amitié est un trésor, surtout dans les périodes compliquées : c’est ma raison de vivre, de continuer à me battre. Même pour un seul ami, je remonte de l’enfer quand la maladie m’y plonge.

À cette époque, mes nuits sont courtes, surtout le weekend. Je ne fais plus de sport et je passe mon temps libre à cultiver mon réseau. J’ai l’habitude de sortir dans les clubs branchés de la capitale. Certains passe-droits me sont octroyés, je connais les videurs, on m’offre des verres. Beaucoup profitent de cet avantage et ça me rend fier. Les vendredis et les samedis, nous sommes très nombreux à nous

retrouver jusqu’au petit matin. Nous dansons sur le parquet des Planches, écumons les soirées de rallyes, buvons du champagne jusqu’à n’en plus pouvoir. Il m’arrive de sortir quatre à cinq fois par semaine. Pourtant, déjà, ce style de vie fait d’alcool et de nuits blanches entame ma santé, comme je l’apprendrai plus tard. Je sais maintenant qu’une vie nocturne trop soutenue abîme le corps et l’esprit, surtout chez des êtres fragiles.

Au milieu des fêtes, de l’alcool et des excès, je t’ai ouvert une brèche. Tu t’y es engouffrée, déjà sournoise. Mais je ne le savais pas.

À cette époque de ma vie, je ne sais pas qui tu es. Tu veilles en moi comme un chien affamé qui se retient de surgir. Dans peu de temps, je vais apprendre à te connaître. Mais, pour le moment, le temps est long, il est bon. Pourquoi serais-je inquiet ? Je ne te connais pas. Et c’est très bien comme ça.

À l’image du charisme de leur fondatrice, les sœurs de Mère Teresa sont des femmes exigeantes et engagées de toutes leurs forces aux côtés des plus démunis. Réparties en 800 maisons dans 138 pays à travers le monde, elles sont plus de 5 500 sœurs à œuvrer quotidiennement auprès des plus pauvres d’entre les pauvres.

Sous l’impulsion d’un ami, je décide d’aller servir quelque temps en Inde auprès des Missionnaires de la Charité. J’accepte sa proposition, ne sachant trop à quoi m’attendre mais ravi de partir avec quelqu’un en qui j’ai pleinement confiance. C’est mon premier voyage hors d’Europe, pour rejoindre la congrégation de Mère Teresa et m’engager

auprès des plus pauvres. Il va de soi que ce voyage n’a rien d’évident pour moi. Je vais quitter mon 16e arrondissement et plonger dans un univers inconnu. Je ne sais rien de l’Inde, ni de Mère Teresa. J’imagine juste un vaste pays dans lequel les gens sont pauvres. Rien de plus.

Quelques jours avant mon départ, j’ai rendez-vous avec un médecin généraliste qui me prescrit les vaccins et médicaments nécessaires. Alors que je lui explique les raisons de ce voyage, l’homme m’écoute d’une oreille particulièrement attentive. Penché en arrière, les bras croisés, un grand sourire sympathique et une émotion sincère apparaissent sur son visage. Une fois mes explications terminées, il met de l’ordre sur son bureau, déplace de nombreux objets et papiers, puis libère de l’espace, dévoilant une lettre manuscrite sous une grande plaque de verre. Après avoir mis ses lunettes, il s’en saisit avec précaution et la contemple. Cette lettre avait été écrite par Mère Teresa elle-même, après que ce médecin eut envoyé, durant cinq ans, des médicaments aux Missionnaires de la Charité – médicaments qui furent toujours renvoyés. Mère Teresa avait elle-même pris la plume pour le remercier de sa persévérance, lui expliquant avec diplomatie les raisons de ses nombreux refus. Selon elle, les médicaments ne suffisent pas à étancher la soif d’amour des mourants. Oui, plus que de médicaments, les personnes accueillies par les Missionnaires de la Charité ont besoin d’amour, d’écoute et de prière. Elles recouvrent leur dignité d’homme et de femme non pas à grands coups de soins coûteux, mais grâce à une présence bienveillante à leurs côtés. « Pour qu’il soit authentique, l’amour doit coûter. Il en a coûté à Jésus de nous aimer », concluait Mère Teresa.

Chaque année, ils sont plusieurs milliers de volontaires à venir des quatre coins du monde pour essayer de se rendre utiles. C’est incroyable ! Toutes les nationalités sont représentées. Mon séjour en Inde a eu lieu l’année de mes vingt ans, en juin 2010. Bien qu’il n’ait duré qu’un mois, ce voyage aura marqué mon âme au fer rouge, me faisant vivre des émotions extrêmement intenses. C’était il y a plus de dix ans mais la détresse est intacte, dans le présent des choses passées. Sur place, je ne me souviens d’aucune émotion particulière, si ce n’est du choc face à l’extrême pauvreté, face à la disparité entre les plus riches et les miséreux.

Mon ami et moi sommes volontaires dans le centre de Kalighat, un temple situé dans le faubourg sud de Calcutta. C’est le premier dispensaire créé par Mère Teresa. Malgré mes interrogations et ma fatigue, rien ne me laisse penser que je ne serai pas capable d’accueillir tout ce que je vais découvrir là-bas : la mort, l’exclusion, les fortes disparités sociales, le choc des religions et l’extrême pauvreté. J’ai toujours vécu dans une mentalité selon laquelle il ne faut pas faiblir. C’est juste inenvisageable. Je dois réussir ma mission. Un point, c’est tout.

Le centre est d’une propreté incroyable. Les sœurs nous accueillent chaleureusement et certains bénévoles indiens veillent sur nous. Nous rangeons dans des casiers nos effets personnels. La sœur supérieure fait un discours dans la langue de Shakespeare. L’anglais n’étant pas mon fort, je profite de ce moment pour scruter les lieux. Silencieux et dignes, habillés d’un pyjama bleu avec une croix autour du cou, les mourants sont allongés en rang d’oignon sur des lits

en simili-cuir vert. Ici, le temps semble s’arrêter pour laisser place à l’éternité. Mon esprit est focalisé sur l’extérieur alors que ma vie intérieure semble meurtrie par ce décor. Une autre facette de ma personnalité, de mon être, de mon identité est en train de se construire tout au fond de moi. Mais je n’en ai pas encore conscience.

Le discours fini, tout le monde se lève. Les principales missions que l’on nous propose sont les suivantes : laver le linge, préparer la cuisine, masser les malades et donner des douches. Quelques médecins et étudiants en médecine distribuent les médicaments et les premiers soins. Je décide de rejoindre l’équipe de lavage du linge. Nous sommes autour d’un grand bassin en pierre. D’une façon mécanique, concentré, je m’attelle à la tâche. Nous faisons ensuite sécher les vêtements sur les toitures brûlantes.

Dans mon quotidien, il y a un temps pour tout. Un temps pour aider, un temps pour prier, un temps pour travailler… C’est l’état d’esprit occidental qui ne laisse rien au hasard, à la surprise. Il m’arrive de juger parfois trop vite ceux qui ne respectent pas cette façon de penser. C’est le cas notamment quand, un jour, en descendant des toits, mon regard se pose sur une femme. Elle semble avoir mon âge et sa beauté est surprenante. Alors que nous nous tuons à la tâche, elle, détachée de sa mission, utilise son téléphone portable. Quelle honte ! Comment peut-elle utiliser son téléphone dans un lieu si sacré ? Je la juge alors très sévèrement et cela me paraît parfaitement justifié. Le retour de boomerang est ensuite d’une violence inédite et édifiante. Quelques jours plus tard, un mourant, porté à bout de bras par des volontaires, entre

dans le centre. Ses grands yeux bleus dénotent avec son corps abîmé par l’eau croupie. Il porte dans sa chair la vie du Christ crucifié. Quelques volontaires s’activent à ses côtés pour lui apporter les premiers soins. Ses membres se détachent de son corps et tombent dans une bassine. Personne ne m’attend auprès de lui et je n’ai pas le courage d’agir. Je m’écarte pour préserver son intimité et m’épargner ce cauchemar. Je remarque une femme particulièrement présente auprès de lui. Déterminée et concentrée, en larmes, elle panse les plaies de cet homme. Elle pose les bons gestes, son regard est plein de douceur. Elle a l’humilité de se confronter à cette fatalité, celle qui frappe les Intouchables. C’est à croire que cet homme est venu là pour elle. Avec une grande stupeur, je reconnais cette femme. C’est bien elle qui croulait sous le poids de mon jugement. Peut-être apprenait-elle alors la naissance d’un enfant, la guérison de son père, la réussite à un concours… Jésus lui-même n’a-t-il pas dit que les premiers seront les derniers ? Je me sens minable et honteux. Cette femme m’a donné une grande leçon de vie : ne jamais enfermer l’autre et lui imaginer des limites à aimer, à donner. Comme le dit Marie de Hennezel : « L’être humain ne se réduit pas à ce que nous voyons ou croyons voir. Il est toujours infiniment plus grand, plus profond, que nos jugements étroits ne peuvent le dire5. » Cette histoire restera à jamais gravée en moi.

Bien que tout invite à la compassion, mon cœur stupéfait ne dit rien, ne ressent rien. Il n’y a pas de place pour une cohabitation avec la maladie à cette époque de ma vie. Sa présence m’est parfaitement étrangère. Je sais pourtant que ce voyage en a été le déclencheur. C’est après l’Inde que

5. Marie de Hennezel, La Mort intime, Paris, Robert Laffont, 2001.

commencera le combat. Il sera rude, à l’image de l’extrême misère qui me fait face là-bas. Dans les rues de Calcutta, je suis le témoin d’images déchirantes, de corps mutilés, de visages tordus par le désespoir, d’yeux habités par la haine et la détresse. Ces personnes abîmées par l’errance et la pauvreté sont l’incarnation du fatalisme induit par le système des castes. Je suis ébahi par ce macabre décor. Pour Gandhi, « la pauvreté est la pire forme de violence ». Je lui donne volontiers raison. L’Inde est ainsi habitée d’un esprit mystique troublant, pauvre et fataliste. L’image d’un pays de sagesse, précurseur du yoga et de la méditation, n’a rien à voir avec la réalité que je découvre. Le bruit assourdissant des moteurs, les odeurs d’épices et d’égouts, les masses grouillantes, les morts dans la rue… Je n’aurais jamais imaginé qu’une telle misère existe sur terre, à notre époque, qui plus est dans un pays à la pointe de la recherche technologique. Je suis confronté à ces ombres terrifiantes d’hommes gisant à même le sol, et à ces vaches sacrées qui évitent courtoisement, par bonne éducation, d’écraser des femmes allongées sur le bitume brûlant, ayant parfois une simple pierre en guise d’oreiller. Je me braque et, comme pour me protéger d’émotions trop fortes, ferme mon cœur qui s’affole.

Les jours s’enchaînent et ma fatigue augmente. Je tombe malade comme la majorité des volontaires occidentaux. Mon système immunitaire me fait défaut. Après les matinées de volontariat, je fais une sieste et soulage, durant un bref instant de répit, mon esprit marqué par la mort. L’hôtel dans lequel nous vivons n’est pas luxueux. Nous cohabitons avec les rats et les blattes. Plusieurs Français sont là et c’est un grand

soutien de les avoir près de moi. Nous passons nos soirées à boire des bières et à jouer de la guitare sur le rooftop. Certains sont volontaires depuis plusieurs mois. Nous nous couchons tard quand, déjà, pointe l’aube. Le matin, nous buvons du thé chaï dans de petites tasses en terre cuite. Pour rejoindre le centre, nous prenons des touktouks. Non loin des hôtels de luxe, les plus pauvres dorment sous des toiles de tissu à même le sol. Il m’arrive de prier sur la tombe de Mère Teresa. J’entends au cours de mes prières les imams appeler leurs fidèles. Cette société religieuse est complexe. Je cherche mon point d’équilibre et je ne le trouve pas.

Après le lavage du linge, je commence à m’occuper des mourants. Je garde un souvenir ému de certains regards échangés. Les peaux sèches et les corps malades et maigres de ces hommes ont laissé en moi des empreintes violentes : des odeurs, l’engagement des volontaires, l’exigence des sœurs, l’extrême pauvreté, la chaleur étouffante… Cette expérience m’a écorché vif. Je regrette certains fous rires mal venus, quelques actes manqués, certains jugements sévères. Conscients qu’ils allaient franchir la porte de la mort, ces hommes m’ont donné une sacrée leçon de vie.

La frayeur commence à m’habiter avec une nouvelle forme de violence. L’ignorance préserve de la peur, et ma conscience, sentant bien l’imminence du trouble à venir, refoule, bloque les issues. Tel un cercle vicieux, la peur génère la peur, rétrécissant en moi cette zone de confiance dans les autres, dans la vie. Je me fige dans un état de sidération, ce qui m’éloigne des autres bénévoles. Ne sachant ni l’origine ni les raisons de cet état, j’accueille cet ennemi sans pouvoir

lui résister. Sa présence est comme les prémices d’une grande douleur à venir. Avec peine, faisant abstraction de cette peur, je m’efforce de vivre ma vie à la manière de Mère Teresa en « ne laissant personne venir à moi sans être plus heureux ». Si le bonheur se partage, le désespoir est solitaire. Je ne savais rien encore. La maladie, elle, savait déjà tout.

Ce choc, j’aurais très bien pu le vivre ailleurs, sous une autre forme qu’en Inde, moins visible sans doute. À mon retour en France, mon âme est morte et mon corps frêle est amaigri. Ma mère, venue me chercher à l’aéroport, et moi sommes en route vers la maison. Sans commune mesure avec le tourbillon indien, la vie parisienne me semble d’un calme angoissant. Les automobilistes prévoyants et prudents, n’ayant pas l’usage du klaxon, conduisent sagement les uns derrière les autres des véhicules qui me paraissent venir du futur. Il y a aussi des chiens dodus, tenus en laisse et soigneusement peignés. Dans cette atmosphère si ordinaire, mes sens s’affolent. Mon odorat, affamé de saveurs, réclame des odeurs indiennes fortes et épicées alors que mes yeux avides manquent de couleurs vives. Même le chahut de la rue me manque, ce silence me glace. Mon corps est à Paris, comme dissocié de mon esprit, égaré dans les nuages que mon vol en avion a traversés.

Le soir de mon retour, à la tombée de la nuit, alors que je finis de défaire mon sac dans ma chambre éclairée par une seule petite lumière, la maladie lâche les vannes. Je m’en souviens, c’était hier dans mon esprit. J’étais en train de sortir de mes valises un costume sur mesure et des soieries achetées pour ma mère et mes sœurs… Comme pour me préserver en

vain d’un mal qui me ronge alors, mon inconscient retient en moi cette peur violente. Cette lutte est destructrice : se mentir trop longtemps est néfaste et dangereux. Quel que soit l’effort que cela demande, nous devons affronter et accepter la réalité, même s’il faut, pour cela, sonder son inconscient. C’est un drame quand l’inconscient, engoncé dans des pensées mortifères refoulées, explose au grand jour. La bipolarité est d’une lâcheté dramatique. Ce voyage en Inde et le traumatisme qu’il m’a causé viennent me révéler ma plus grande fragilité. Elle porte un nom que j’ignorais totalement : la bipolarité. Et il faudra encore du temps avant que ce diagnostic me soit donné.

Au Moyen Âge, je serais mort sur un bûcher pour folie démoniaque. Même l’Église brûlait des malades mentaux qu’elle confondait à tort avec des hérétiques ou des sorciers. Il n’y a pas si longtemps, Hitler a tué 275 000 malades psychiques. Il y eut même un temps où l’on mettait les fous sur un bateau qu’on laissait dériver, permettant aux plus vaillants de revenir à la nage et d’avoir la vie sauve. Je peux m’indigner de ces sévices, parce que, même malade, même bipolaire, je suis toujours homme et digne. La maladie n’enlève pas la dignité, elle la met à l’épreuve de la fragilité. Avant sa mort, le professeur Jérôme Lejeune alertait déjà le monde à ce sujet : « N’ayez pas peur, vous êtes du côté de la vérité : c’est la maladie qu’il faut vaincre, et non le malade qu’il faut attaquer ! »

Dans mon lit, inquiet comme un enfant qui aurait fait une grave bêtise, je plonge dans l’imaginaire et je sue à grosses gouttes. C’est comme si j’avais trop d’onglets ouverts dans la

tête en même temps. La maladie chasse toute espérance et je suis livré, sans force, à ses démons colériques et rieurs. Nous sommes quelques jours après mon retour d’Inde. Mes repères se dissolvent sans aucune résistance, ni capacité d’y échapper, mon âme et mon esprit s’engouffrent dans un monde sans issue. Mon corps semble souillé par le péché et se dégrade sous le poids de la justice divine. Oui, la maladie ressemble pour moi à la colère de Dieu. Mais pourtant, notre Dieu n’est pas colérique, c’est le vainqueur, le Libérateur du mal. Son incarnation et sa passion sont une révolution amoureuse qui a éloigné de nous la peur, celle de souffrir. Il en est de même pour la miséricorde qui allège notre conscience et purifie nos cœurs. « Pardonner une injure reçue, c’est guérir nousmêmes la plaie de notre cœur6 », nous dit saint Vincent de Paul. Savoir cela ne m’empêche pas de souffrir, d’éprouver la peur, d’être perclus d’angoisses. Suis-je donc maudit ? Ai-je refusé, en conscience, l’Amour de Dieu ? Non, bien sûr. Mais la maladie mentale ressemble tant à l’enfer, elle enferme tellement l’être dans la folie ou la tristesse, elle aliène tellement la liberté que j’ai l’impression d’être puni de quelque chose. Je me sens comme Job lorsqu’il se lamentait : « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère, n’ai-je pas expiré au sortir de son ventre ? Pourquoi s’est-il trouvé deux genoux pour me recevoir, deux seins pour m’allaiter ? […] Rien ne me touche, rien ne m’effraie. Tu retiens toutes mes émotions. Je n’ai plus ni joie de vivre, ni souffle.

6. Saint Vincent de Paul, Les Maximes spirituelles, posthume, 1576.

« La bipolarité m’a fait souffrir. Même en me sachant sous le regard de Dieu, ce trouble m’a fait vivre des moments de profonde tristesse et des épisodes d’euphorie incontrôlable. »

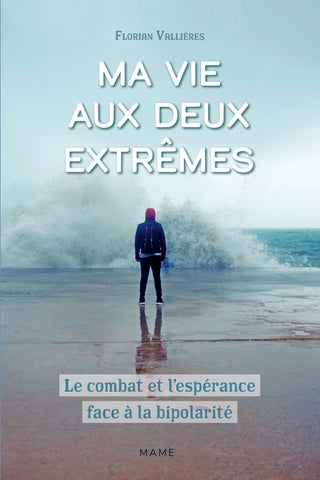

Dans un témoignage bouleversant, Florian Vallières nous fait avancer, à ses côtés, sur le chemin d’une maladie, souvent méconnue, qui touche plus de 2% de la population française.

À travers des mots sincères, parfois violents mais toujours remplis d’espérance, l’auteur nous permet de mieux comprendre la bipolarité et de saisir la fragilité et la force des personnes atteintes.

Et il nous aide à découvrir aussi les parcours de foi souvent exceptionnels qui accompagnent les maladies psychiatriques.

« La foi me porte quand je souffre. Elle est une arme redoutable pour continuer à espérer. »

Photo de couverture © Shutterstock