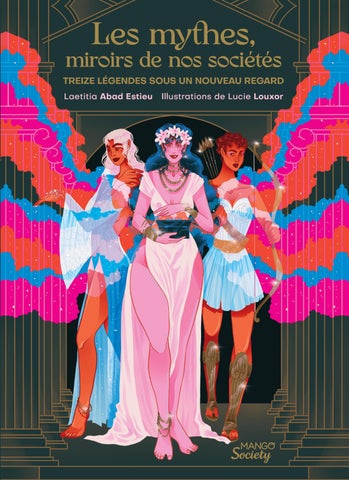

Les my es, miroirs de nos sociétés

Laetitia Abad Estieu • Illustrations de Lucie Louxor TREIZE LÉGENDES SOUS UN NOUVEAU REGARD

En 1976, paraissait le livre Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Dans cet ouvrage, l’auteur tentait de démontrer que les contes ne sont pas de simples histoires, mais bien des manuels de survie pour les enfants, une manière de leur expliquer le monde à travers des histoires imaginaires. Je n’étais qu’une adolescente quand je suis tombée sur son livre et, malgré le fait que je n’étais pas du tout sensible, voire que j’étais opposée, aux thèses psy chanalytiques qu’il développait, j’avais été profondément secouée par cette idée : les histoires pour enfants n’étaient peut-être pas si innocentes que ça.

Les mythologies grecque et romaine sont souvent la porte d’entrée qu’utilisent les enseignant·es de langues anciennes pour intéresser leurs élèves à leur matière. Moi-même, j’ai tout de suite été passion née par ces histoires de divinités aux caractères bien différents du Dieu des religions monothéistes. Zeus multipliait les « conquêtes » (en réalité, des viols), Héra était profondément jalouse, Artémis refu sait le mariage, Héphaïstos, malgré sa « laideur » (un simple boite ment dû à une chute du haut de l’Olympe) avait épousé Aphrodite, la plus belle des déesses… Chaque mythe avait ses propres péripéties, tout en s’inscrivant dans un arc narratif plus important. Au final, la mythologie était, pour moi, l’équivalent d’une bonne série TV et je m’attachai vraiment à ses personnages.

Il faut dire que, pour des récits si anciens, la parité est clairement respectée : sur l’Olympe, la moitié des divinités sont des femmes, et leurs pouvoirs, leur caractère, leur vie captivent autant que celles des hommes. Même en dehors de mes cours de langues dites « mortes », je me passionnais donc pour les récits mytho logiques, en arrivant à vouloir apprendre par cœur les généalogies de chaque déesse ou dieu.

C’est alors que je découvris qu’au contraire de Buffy contre les vampires, la série mythologique n’était pas l’œuvre d’une seule main. Des dizaines d’auteurs avaient chacun réécrit sa version des mythes, changeant les parents de tel dieu, les enfants de telle déesse, les circonstances de leur mort, ou même, oubliant leur exis tence. C’est ainsi que s’inscrivit en moi l’idée que chacun de ces auteurs transformait ces mythes en fonction de ce qu’il souhaitait y exprimer.

Devenue adulte, j’ai découvert les mouvements antispécistes1 et féministes, qui ont totalement transformé mon rapport au monde. Ce processus de déconstruction de mon regard sur moi-même et sur la société dans laquelle nous vivons ne consiste pas seulement à cesser de consommer des animaux ou de réclamer la parité des salaires, mais bien de réfléchir à la manière dont notre monde a été façonné pour qu’un groupe qui n’est pourtant pas majoritaire (celui des hommes, cisgenres, blancs, hétérosexuels et valides), en devienne le principal décideur, créant, de toutes pièces, une pyramide de privilèges et de discriminations, pour pouvoir la dominer. Ce système n’est pas récent, il est même né il y a plusieurs millénaires, et il a eu un rayonnement considérable pendant les nombreux siècles de l’Antiquité, notamment en Grèce : le patriarcat, une forme d’organisation sociale, politique, culturelle, juridique, où les hommes cisgenres détiennent l’autorité, à l’exclusion de tous les autres genres, y était ainsi déjà profondément ancré.

À cette époque, les femmes (du moins celles qui disposaient du statut de personne libre et n’étaient donc pas esclaves) restaient majoritairement enfermées chez elles et n’avaient pas le statut de personnes majeures. Seuls les hommes (libres, également) avaient le droit de participer à la vie politique de la cité, femmes, enfants, étrangers et esclaves n’étant que des ombres sans droits, malgré leur travail absolument nécessaire à la survie de cette société. Et c’est bien ce patriarcat grec, foncièrement injuste, qui a produit la mythologie.

1 Accordant à tous les individus, indépendamment de l’espèce à laquelle ils appartiennent, un même statut moral, l’antispécisme combat toutes les formes de maltraitance et d’exploitation animales, d’après larousse.fr.

Car, il faut le rappeler, les mythes ne sortent pas d’un inconscient collectif, ils ne sont pas tombés d’une montagne : ce sont les récits d’auteurs antiques – presque exclusivement des hommes libres et de bonne famille –, qui ont été écrits à une époque donnée, pour faire passer, consciemment ou non, un message sur le monde et ses dynamiques. Tout comme les contes de fées, les mythes n’ont rien d’innocent. Si, à l’époque antique, l’idée que Zeus « enlève » (un terme qui traduit le viol) un nombre incalculable d’humaines, de nymphes ou de déesses, semblait peut-être un détail, une simple preuve que le dieu suprême avait des appétits sexuels à la hauteur de son statut, la lecture de ces viols répétés est, de nos jours, révol tante. Pourtant, on s’amuse toujours de ses « conquêtes » – qui sont des crimes sexuels – et on continue d’utiliser des mots qui ne traduisent pas la réalité. Et, si le terme viol n’existait pas en Grèce antique, il existe aujourd’hui, et c’est bien ce que commettent dieux et héros à longueur de mythes.

En tant que femme et féministe, ma redécouverte de ces histoires avec un regard moins naïf a été un vrai choc. Sous mes yeux, s’alignaient des pages et des pages des pires dynamiques patriarcales : les femmes ne sont que des objets de désir, les héros sont des stéréotypes de ce que la performance de la masculinité produit de pire, viols et inceste sont partout. Lire la mythologie écrite par des hommes lorsqu’on est une femme ou une minorité de genre, féministe ou non, est d’une violence crue. Et pourtant… Et pourtant, certains de ces mythes contiennent des lueurs d’espoir, des preuves qu’un autre monde existe, des indices ténus d’une société sans patriarcat, et c’est ce que je vous proposerai aussi de découvrir.

Dans cet ouvrage, vous découvrirez treize mythes qui illustrent, selon moi, une facette de notre société, une dynamique dont nous devrions prendre conscience et que nous devrions repenser. Je n’ai cependant pas laissé ces histoires telles quelles : je les ai réécrites en choisissant mes mots pour qu’ils correspondent à mon regard féministe et à ma volonté d’inclusivité. Nul blasphème ici : la mytho logie antique a elle-même été sans cesse réinventée et de nos jours encore, des autrices (telle Madeline Miller et ses réécritures des mythes d’Achille ou de Circé) continuent ce travail de réécri ture. C’est dans leurs pas que j’espère marcher.

À la suite de ces histoires – parfois difficiles, il faudra vous y pré parer – j’ai voulu remettre en contexte le mythe originel : qui l’a écrit, quand et dans quel type de société. Ainsi, je me propose de démystifier les mythes en rappelant qu’ils sont le résultat des écrits d’un type particulier de personne. Puis, je m’attache à développer le sujet de société relatif au mythe en question : comment traitait-on le sujet à l’époque ? Était-ce un vrai sujet en soi ? De nos jours, voyons-nous les choses différemment ? La façon dont ces auteurs présentaient ce sujet a-t-il influé sur nos sociétés actuelles ? Culture du viol, misogynie, inceste ou masculinité exacerbée, il y a de nombreuses choses à dire sur les messages cachés que nous transmettent ces mythes, et j’espère que vous ressortirez de la lecture de cet ouvrage avec les clés pour décoder les prochaines histoires de divinités que vous rencontrerez.

Tout n’est pourtant pas à jeter dans cette mythologie qui a bercé la jeunesse de nombre d’entre nous, et j’ai choisi d’insérer des récits de sororité, de résilience et de belles histoires d’amour, qui permet tront d’apprécier la possibilité que certains de ces mythes puissent nous toucher, malgré leur archaïsme. Vous verrez ainsi qu’Arachné et sa toile ne sont pas si loin de nos comptes féministes en ligne…

Je veux croire qu’à la lecture de cet ouvrage, vous ressentirez de la colère, mais surtout de l’espoir et l’envie de tout changer (pour le mieux) que j’ai moi-même ressentie pendant son écriture. S’il nous faut être capables de relire nos mythes en comprenant d’où ils viennent et qui les a écrits, c’est aussi parce que nous pouvons ainsi les aimer sans qu’ils nous dupent. Nous pouvons choisir de continuer à apprécier ce qui n’est pas parfait, pour la beauté de l’art et de l’histoire. J’espère aussi que cela vous donnera l’envie, peut-être, d’écrire vos propres mythes, car si les auteurs grecs antiques ont pu, si cruellement parfois, influencer nos quotidiens avec quelques lignes écrites il y a des millénaires, imaginez ce que nous pourrions réaliser en exprimant nos convictions et nos rêves de sociétés idéales, sans peur et sans jugement. Pas besoin de publier de livres pour cela, seulement quelques lignes sur Internet, une conversation autour d’un café ou d’un dîner, suffisent parfois à planter les graines d’arbres millénaires qui porteront sur leurs branches des générations futures bienveillantes et éveillées.

- D’après Théogonie et Les Travaux et les Jours d’Hésiode -

Le coup de tonnerre assourdissant, qui avait ébranlé la salle jusqu’à en faire vaciller ses colonnes de marbre, avait déjà clairement annoncé son arrivée, mais lorsque Zeus entra quelques instants plus tard, barbe et cheveux vibrants comme autant d’éclairs, l’assemblée divine fut terrifiée. Cela faisait une éternité que le dieu suprême n’était pas entré dans une telle fureur, et seules certaines divinités de l’Olympe y avaient assisté, à une époque où les colères de Zeus provoquaient encore trem blements de terre et éruptions volcaniques et où les guerres qu’il déclenchait finissaient en carnage. Même son père avait fini au fond du Tartare...

« Non mais l’audace ! hurla-t-il au visage d’un Hermès épouvanté qui battait des paupières de manière chaotique, tentant d’éviter les postillons divins qui lui brûlaient la peau comme de l’acide. L’audace ! L’orgueil ! L’impor… L’impass…

— L’impudence ? tenta fébrilement le dieu messager.

— L’IMPUDENCE ! » tonna Zeus en détournant enfin son visage du pauvre Hermès qui fila se cacher derrière un coin de la table immense qui campait au centre de l’Olympe.

Zeus finit par s’affaler sur son trône. Son divin séant se posa si brutalement que toutes les autres déités présentes décol lèrent de leurs propres sièges l’espace d’un quart de seconde. Elles auraient pu en rire mais l’idée que Zeus le prenne mal frei nait leurs ardeurs... Qui sait le châtiment qui pourrait lui venir à l’esprit ? Le Titan Prométhée qui venait d’oser dérober le feu de l’Olympe pour le donner aux hommes, avait déjà payé cher

sa témérité. Enchaîné au mont Caucase, son organe hépatique serait désormais livré à l’appétit d’un oiseau de proie, et ce jusqu’à la fin de temps.

Les divinités tentèrent plutôt de reprendre la discussion interrompue par le scandale prométhéen et la fureur de Zeus. Mais rien n’y faisait, celui-ci n’avait pas l’air de vouloir se calmer. Gigotant sur son siège, ingurgitant des litres et des litres d’ambroisie, maugréant dans sa moustache électrique en frappant du poing sur ses accoudoirs, il empêchait quiconque de communiquer. Artémis, excédée, finit par se lever.

« Père ! N’as-tu donc pas obtenu vengeance ? Héphaïstos a-t-il déposé des charbons ardents sous ton siège pour que tu ne puisses y tenir sans griller ?

— Eh bien non ! Non, ça ne me suffit pas ! Je vois ces hommes stupides se réchauffer à notre feu sacré et j’ai des envies pres santes de les foudroyer. Mais je préférerais qu’ils souffrent chaque jour pour l’éternité, comme le voleur qui leur a offert la flamme. Il me faut leur envoyer une malédiction, une plaie qui ne les lâchera pas, qui se nourrira de leurs peines et de leurs souffrances…

— Assez ! La vengeance, toujours la vengeance et la colère ! Ce qui est fait est fait, et les hommes ne sont en rien respon sables de cette situation. Tu nous casses les oreilles ! rétorqua la chasseresse.

— Mais c’est bien sûr ! s’exclama Zeus, agrippant le bras d’Hermès qui tentait de quitter l’Olympe sur la pointe de ses pieds ailés, inquiet du tournant que prenait la conversation entre père et fille. Je vais leur envoyer la pire des pestes, dit-il en pointant son menton en direction d’Artémis, la pire des calamités ! La femme, la première humaine ! ».

« Vous devriez avoir honte ! » s’était écriée Artémis quelque temps plus tard en découvrant les préparatifs qui avaient suivi la brillante idée du dieu de la foudre. Elle était alors restée interdite devant la forme d’argile qu’Héphaïstos, dieu de la forge et des volcans, avait remontée de ses quartiers, et que celui-ci lui avait présenté comme son ébauche de femme. Ne pouvant accepter que l’Olympe crée une humaine qui semblait être à son image pour lancer une malédiction éternelle sur les hommes, Artémis avait ramassé son arc et ses flèches et, maudissant cette infamie, était retournée hanter les forêts terrestres. Habituées à l’attitude rebelle de la déesse de la Lune, les autres divinités présentes n’en firent que peu de cas et retournèrent à leur création.

Zeus avait décrété que la femme devait en tout point ressembler aux déesses – si ce n’est leur taille, car les hommes étaient de petites choses qui n’atteignaient presque jamais deux mètres. L’idée première était de l’offrir en mariage à un homme assez dupe pour accepter cet étrange cadeau venu d’En-haut. Athéna se chargea donc d’équiper la statue d’argile de tout un attirail qui rendrait la chose désirable : ceinture d’or brillant et riches vêtements formant une magnifique parure immaculée, tout cela couronné d’un diadème de fraîches fleurs printanières offert par les Hôrai2

Alors que la femme ainsi parée semblait déjà un luxueux cadeau, Zeus n’était toujours pas convaincu. Il alla trouver les Charites3 qui devisaient du spectacle et leur ordonna de rendre la femme encore plus clinquante. Les trois déesses, ne sachant quoi rajou ter, empilèrent une vingtaine de colliers d’or supplémentaires autour du mince cou de la statue, tant et si bien qu’elles crurent maintes fois le voir se briser. Mais Héphaïstos n’avait rien laissé au hasard et la femme était exceptionnellement solide.

2 Les Hôrai – ou Heures, en français – sont les déesses qui représentent le passage des heures et des saisons.

3 Appelées Grâces en latin.

Finalement séduit, Zeus fit quelques pas en arrière pour admirer le résultat et s’abîma dans un silence profond. Le mutisme du maître des lieux rendait ses colocataires divins particulièrement angoissés, et Hermès, qui ne savait tenir sa langue bien longtemps, se sentit obligé d’intervenir.

« Elle est bien belle, cette femme. C’est un beau cadeau, ça !

— N’as-tu donc rien compris, mon pauvre Hermès ? gronda Zeus entre ses dents serrées. Le cadeau est empoisonné : la femme qu’ils s’arracheront tous leur pourrira l’existence jusqu’à la moelle. Elle sera le pire de tous les fléaux.

— Ah, mais j’entends, j’entends… Mais jusqu’à présent, elle ne semble être qu’une jolie, quoique petite, déesse.

— Si tu me laissais réfléchir plus de deux secondes, espèce d’étron volant ! »

Hermès, qui détestait qu’on se moque des petites ailes qui ornaient ses souliers, prit un air boudeur.

« Le problème, mon cher Zeus, c’est que la femme ne pourra pas être le pire des fléaux des hommes, puisque les hommes n’en connaissent aucun. Ils vivent dans une paix que rien ne vient troubler : les fruits poussent tout seuls et ils n’ont qu’à se bais ser pour se sustenter. Elle sera, au pire, leur seul désagrément, réfléchissait tout haut Athéna, déesse de l’intelligence.

— On pourrait leur envoyer un ensemble de désastres funestes en même temps que la femme. Une sorte de cadeau empoi sonné, proposa Aphrodite en prenant l’immense jarre de nectar à ses côtés. Des douleurs, des problèmes, je ne sais pas… Tiens, il n’y a plus de nectar. »

Alors que la déesse de la beauté s’apprêtait à lancer la jarre vide depuis le bord de l’Olympe, Zeus l’arrêta : « Excellente idée, ma chère tante4. Nous allons envoyer deux cadeaux aux hommes. La femme comme une première jarre à figure humaine, emplie des pires défauts, et une seconde dans laquelle on aura introduit toutes les calamités qui leur étaient jusqu’ici inconnues : mala die, vieillesse, famine, misère, mort. L’Âge d’or est terminé ! »

Avec frénésie, tout le monde se mit à la tâche divine. Après que la jarre d’Aphrodite fut fourrée de sombres malheurs, les déesses et les dieux s’unirent autour de la femme pour en faire un présent funeste. Hermès lui souffla le goût des mensonges, des tromperies et l’art des discours séduisants pour en faire un être au caractère perfide. À cela, il ajouta son propre penchant à la curiosité, l’effronterie et l’impertinence. Aphrodite, quant à elle, la gratifia de violents désirs et de soucis dévorants.

Et voilà que se tenait finalement devant eux la première femme : un cadeau qui serait l’instrument d’une guerre entre le roi des dieux et le Titan Prométhée. On la plaça au bord de l’Olympe, la jarre de tous les maux à ses côtés, et Héphaïstos vint spécialement pour lui souffler la force et la voix humaine, admi rant par ailleurs le résultat de son travail, dont il était très fier. « Une superbe vierge à marier, ça ! » osa-t-il même s’excla mer, sous les sourires complices et les clins d’œil des divinités olympiennes.

Vous penseriez que l’envoi de Pandore5, la première femme humaine, aurait été un événement mémorable pour nos divinités, surtout après le soin qu’avait mis Zeus à élaborer son plan pour créer la pire malédiction connue dans l’histoire des hommes. Mais il ne faut pas oublier que déesses et dieux ne peuvent mourir. Ainsi, l’espace-temps n’est pas le même là-haut, et on se lasse vite. Avant même que la création de Pandore fût terminée,

4 D’après la Théogonie, Aphrodite fut créée lorsque le sexe tranché d’Ouranos tomba dans la mer. Zeus étant le petit-fils d’Ouranos, cela fait d’Aphrodite sa tante.

5 Son prénom vient du grec Πανδώρα (Pandốra), de παν (pan), qui signifie « tout », et δώρα (dora), le « cadeau ». Pandore est donc celle qui est dotée de tous les cadeaux.

Zeus avait déjà disparu, et personne ne le revit pendant de longues semaines. Il paraît qu’il essuyait une autre colère d’Artémis après avoir « malencontreusement » violé Callisto, une nymphe des bois, suivante de sa fille.

On finit donc par oublier Pandore dans un coin nuageux, et per sonne n’y pensa plus. Zeus accepta même de libérer Prométhée de sa malédiction, après que le héros Héraclès eut tué l’aigle dévoreur de foie. C’est Hermès qui, un jour, tomba sur la femme et la jarre, alors qu’il s’apprêtait à prendre son envol. Surpris de voir que le petit bout d’humaine attendait toujours son sort, il la réveilla d’un souffle.

« Qu’est-ce que je fais de ça, moi, maintenant ? s’interrogea-t-il en voyant la femme battre des paupières et commencer à regarder autour d’elle. Je ne vais quand même pas la garder, autant finir le boulot. » D’une pichenette, il balança la jarre du haut de l’Olympe, empoigna la femme et la déposa au pied du mont, en même temps qu’il réceptionnait le récipient devenu à présent énorme en comparaison des dimensions humaines. Les affaires des hommes étant le cadet de ses soucis, il repartit sans un regard derrière lui, et ne vit pas le frère de Prométhée, le Titan Épiméthée, qui arrivait bientôt à leur niveau.

Quand Épiméthée vit Pandore et sa jarre géante au milieu d’un nuage de poussière, il fut ébloui. Ne lui posant aucune question, il lui fit passer le pas de sa porte et stocka son encombrant bagage dans sa remise. Il se tint ensuite, debout, face à une Pandore interdite dont il ne connaissait même pas encore le nom. Il vit la jeune femme frissonner, elle qui ne portait qu’une longue pièce de tissu blanc sous un harnachement d’or froid, et il alla allumer un feu.

« Cette belle flamme qui réchauffe les hommes, c’est mon frère, Prométhée, qui nous l’a apportée. Il l’a volée à Zeus, imaginetoi ça ! » déclara-t-il avec fierté, tentant d’attirer l’attention de sa nouvelle locataire. Mais, voyant que Pandore ne cessait de regarder du côté de la remise, il comprit que son attention ne semblait pouvoir se détacher de sa jarre. « Qu’y a-t-il donc

là-dedans ? Est-ce là que tu vivais ? » lui demanda-t-il après plusieurs heures d’un pesant silence. Pandore tourna vivement son regard vers lui, semblant soudainement saisir que l’objet pouvait bien en réalité contenir quelque chose, et que la réponse à la question qui la tourmentait « mais qu’est-ce que cette jarre ? » se trouvait juste sous un énorme bouchon de liège. Prise d’une curiosité terrible, elle se dirigea vers l’imposant objet, agrippa le bouchon de ses deux mains, le fit pivoter dans tous les sens et l’arracha finalement de son trou. C’est un Épiméthée ébahi qui vit s’échapper de la jarre infernale tous les maux de la Terre, et l’on dit même que, dès lors, il n’osa plus jamais poser de question à qui que ce soit. Pandore, elle, terrassée soudainement de douleurs et d’angoisses, tenta de refermer l’objet au plus vite et y parvint, avec moult difficultés, juste avant que l’Espérance ne s’en échappât. Tous les hommes (tous !) connurent soudain les maladies et la faim. Ils durent travailler la terre pour se nourrir et nombreux furent ceux qui firent le choix de dévorer les cadavres d’autres animaux. Tous connurent la peur, la vieillesse et la mort. Et, se chuchotant son nom de maison en maison, aucun n’oublia jamais que ce fut la femme, la cause de tous leurs tourments.

Le mythe de Pandore (ou, de façon incorrecte, de la « boîte de Pandore »), n’est pas une simple histoire sexiste parmi d’autres. Et si j’ai choisi de le réécrire sur un ton ironique, c’est pour ne pas trop nous démoraliser, car nous sommes, en réalité, face à un mythe fondateur de la haine des femmes. Une explication détaillée justifiant le traitement discriminatoire de la société à l’égard de celles-ci. Le b. a.-ba de la misogynie, enrobé de poésie. Et lorsqu’on décide d’ouvrir les yeux sur ce type de mythes, racontés aux enfants comme aux adultes depuis des millénaires, la prise de conscience de leur malveillance et de leur cruauté est douloureuse. Mais elle permet aussi la possi bilité d’une réappropriation de ces histoires, nos histoires. Le mythe de Pandore n’a ainsi rien d’objectif : il a été écrit par un homme, pour des hommes, et il est temps que nous exposions leur dessein.

Hésiode n’est pas un auteur grec comme on se les imagine. Pour lui, pas de famille riche et noble, pas d’études à Athènes ou à Rome, pas de voyages à l’étranger, pas de parcours philoso phique remarquable. Hésiode est un poète (au sens antique du terme, c’est-à-dire que ses poèmes sont des chants écrits pour être déclamés), mais ce qu’il est surtout, c’est paysan.

On le pense né à la fin du viiie siècle av. J.-C., dans un village de Béotie, au nord d’Athènes. La région est montagneuse, pauvre, difficile, mais c’est celle que choisit son père pour installer sa famille après qu’il a fait faillite dans sa terre d’origine. Hésiode a un frère, Persès, et tous deux deviennent de petits proprié taires fonciers. Rien d’extraordinaire, cependant, puisque le poète continue de faire paître ses moutons sur les versants du mont Hélicon6. C’est d’ailleurs pendant ses longues marches

6 C’est la plus grande montagne de Béotie, qui culmine à 1 748 mètres. La légende fait de l’Hélicon un refuge célèbre pour les Muses.

Des AMAZONES à THÉSÉE, treize légendes sous un nouveau regard

Le matriarcat des Amazones, la boîte de Pandore, l’héroïsme de Thésée ou les amours lesbiennes d’Artémis… La mythologie gréco-romaine est une source inépuisable de récits exceptionnels qui renferment des éléments de lecture pour repenser notre propre société. En effet, la manière dont ces mythes ont été créés, racontés et transmis à travers les âges, véhicule des stéréotypes qui s’ancrent - entre autres - dans les cultures du viol, de l’inceste, de la virilité encensée ou du sexisme décomplexé, qui caractérisent encore notre époque contemporaine.

Activiste féministe sur les réseaux sociaux à travers son compte @cestquoicetteinsulte, et autrice, Laetitia Abad Estieu s’attaque à treize mythes pour en donner sa propre réécriture, résolument inclusive, resituer les messages qu’ils transmettent dans le contexte de leur époque, et en tirer de nouveaux enseignements.