3 minute read

Préfacé dé Rokhaya Diallo

Preface ’

La jeunesse. En France, cette entité aux contours vagues se voit régulièrement fustigée, de manière sentencieuse, dans les discours politiques. Qualifiée d’« apolitique » voire d’« apathique », la jeunesse est devenue la cible d’une ancienne génération dépassée face à l’accélération de l’évolution du monde. La frange privilégiée des « boomers » – dénomination dont la pertinence est discutable – formule ainsi la complainte d’une génération à laquelle échappe le monopole des débats. Elle se voit désormais contrainte de considérer des voix jeunes et exigeantes qui s’imposent en dehors des périphéries où elles étaient confinées. Pourtant, cette irruption des jeunes dans le débat public devrait inviter aux solidarités intergénérationnelles, plutôt qu’aux anathèmes méprisants disqualifiant une « génération offensée » dont, au contraire, la sensibilité face à l’injustice devrait être louée, tant elle est salutaire et inspirante.

Comme personne avant eux, bien des jeunes ont su tirer profit d’une démocratisation de l’accès à la sphère publique, et ont réussi à bousculer le groupe de privilégié·es qui décidait du contenu de la parole médiatique. À travers des témoignages nourrissant des expériences singulières, ces jeunes sont parvenus à décrire des oppressions systémiques. Le « je » de cette jeunesse que l’on fustige n’est ni individualiste, ni particulariste : il est profondément universaliste, tant il insuffle de l’humanité dans un « nous » où chacun·e est autorisé·e à se reconnaître. Nombreux·euses sont celles et ceux qui ont su avec habileté donner un écho aux causes qui leur tiennent à cœur, avec une expertise largement déconsidérée. Toutefois, leur vigilance comme leur intégrité sont soumises à rude épreuve, tant cette parole dépend du relais d’entités privées surpuissantes. Si cette jeunesse sait jouer des codes, elle devra aussi jouer des coudes pour éviter l’absorption capitaliste de ses luttes. Les qualités manifestes de cette jeunesse engagée ne doivent néanmoins pas nourrir une idéalisation béate, tant les clivages sociaux et idéologiques

interrogent directement la catégorisation simpliste de « jeunesse ». Depuis une décennie, les jeunes se montrent particulièrement sensibles au vote d’extrême droite, et le Rassemblement national s’illustre par la jeunesse de nombre de ses figures éminentes. Le rajeunissement de l’ultra droite, inspirée par des groupes états-uniens, est aussi préoccupant tant il nourrit une menace globale suprémaciste blanche. À travers le monde, le terrorisme, qu’il se réclame d’un Islam dévoyé ou de la suprématie blanche, est aujourd’hui porté par de jeunes hommes. En ce xxie siècle, la jeunesse est torturée par les nombreux défis qui s’imposent à elle, et se trouve à l’orée de possibles dangereux basculements. C’est le moment où jamais d’entendre cette génération, animée par un profond désir de changement. Pour ma part, après plus d’une décennie dans la vie publique, je suis convaincue de l’urgence de la transmission. L’histoire étant racontée par ses vainqueurs, les luttes sont souvent effacées de la mémoire collective au profit du récit dominant. De ce fait, faute d’avoir conscience des mouvements qui les ont précédées, les nouvelles générations surgissent régulièrement dans les espaces militants en ayant la conviction d’inventer des luttes ou d’identifier des problématiques inédites. Or, cette méconnaissance du passé affaiblit la portée des engagements ; l’amnésie organisée des groupes subalternes étant un outil de domination.

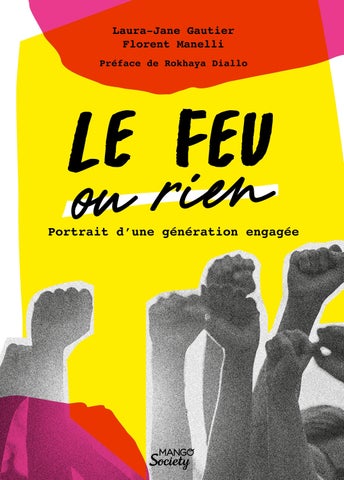

Se vivre comme une génération spontanée, c’est perdre l’opportunité de puiser dans les ressources des générations précédentes et dans le capital qu’elles ont constitué. Faute d’archives et de récits directs, on s’épuise à tout recommencer pour reproduire les mêmes erreurs et, finalement, perdre un temps précieux. Cette mission d’outiller la jeunesse repose sur nos épaules : c’est à nous, plus âgé·es, de leur permettre de gagner le temps que nous avons perdu. C’est un des objectifs de cet ouvrage, dont le titre résonne d’ailleurs tel un écho à l’incantation de l’auteur afro-américain James Baldwin : « La prochaine fois, le feu. »