Quand le voyageur pénètre pour la première fois en Ubaye, il peut être frappé par la présence d’infrastructures militaires parfois imposantes, qui subsistent encore aux abords de la frontière, que ce soit à Tournoux, à Saint Ours ou vers le col de Larche ainsi qu’au delà de Saint-Paul-sur-Ubaye au niveau du pont du Châtelet.

Ces ouvrages sont les témoins d’une histoire militaire encore méconnue.

Au delà de ce qui est visible, il existe bien d’autres constructions, toujours intactes, sur les lignes successives de défense, souvent cachées par la végétation.

Le présent ouvrage réalisé par Philippe Lachal, membre de l’Amicale Ubayenne des Chasseurs Alpins, historien amateur et émérite, amoureux depuis des lustres de notre vallée en résidant régulièrement été comme hiver à Vars, nous invite à parfaire notre connaissance de cet aspect bien particulier de notre histoire militaire.

Philippe Lachal s’est donc intéressé à ce patrimoine en consultant une importante bibliographie, en recueillant des données sur les sites Internet mais surtout en se rendant sur le terrain dans les zones concernées et en prenant de nombreuses photographies. Ce magnifique livre est le fruit de son travail.

Il comprend trois parties : la Haute Ubaye, l’Ubayette, c’est à dire la vallée de Larche, et la zone de Restefond. C’est une oeuvre complète, mais restant concise, agrémentée de détails techniques, de cartes et de photos, remarquable et réellement passionnante.

Ainsi le lecteur comprendra alors l’importance de ces installations utilisées en juin 1940 lors de la défense de nos frontières face à l’envahisseur italien. Elles ont largement contribué à l’invincibilité de l’Armée des Alpes. Grâce à elles et à une utilisation judicieuse, Alpins, Artilleurs, Sapeurs du génie ont pu remplir complètement leur mission alors qu’au même moment dans le reste du pays, la défaite était largement consommée.

Mais encore, comme le raconte si bien Philippe Lachal, en 1944 et 1945, les derniers Allemands présents vont à leur tour se servir de ces redoutables installations pour nous « donner du fil à retordre » avant la victoire finale.

Cet excellent travail, dont l’objectif est de mieux faire connaître les trésors de notre patrimoine militaire, complète harmonieusement les récents ouvrages édités par la Sabença de la Valéia de l’Ubaye et écrits par le colonel Bernard Morel et Gérard Lesueur sur les forts de Tournoux et de Roche la Croix.

Ainsi s’écrit une page souvent ignorée de l’histoire de notre vallée, grâce à la passion de l’auteur qui entraîne non seulement la satisfaction du lecteur, mais encore attirera l’attention de toutes celles et de tous ceux qui sont en charge du devoir de mémoire.

Initialement cet ouvrage a été conçu comme un triptyque en trois parties distinctes : Haute Ubaye, Ubayette, et Restefond Haute Tinée, indépendantes les uns des autres. C’est délibérément qu’il a été choisi de ne pas refondre le document ; ceci explique quelques légères différences dans la présentation entre les trois parties ainsi que certaines redites et quelques doublons, notamment dans les illustrations. L’auteur formule pour ses lecteurs le souhait que ces redondances n’en apportent que plus de clarté dans l’exposé des événements et facilitent ainsi la lecture de chacune des trois parties sans avoir à se reporter aux précédentes ou aux suivantes.

Dans le texte, les toponymes utilisés sont ceux en usage actuellement (IGN). Toutefois, quand ils ont pu être vérifiés sur des documents originaux, les toponymes de l’époque, leurs synonymes ou leur orthographe différente ont été signalés entre parenthèses. L’orthographe de l’époque, différente de l’actuelle, a parfois été adoptée dans la relation événementielle.

Les altitudes citées sont celles des données IGN actuelles qui peuvent différer quelque peu de celles indiquées par les cartes de l’époque.

Les échelles et proportions des schémas et cartes de l’auteur ne sont données qu’à titre indicatif et sont approximatives.

Sauf mention contraire, les photos sont de l’auteur.

"Tout groupe humain, famille, cité ou nation, oublieux de ses ancêtres et insoucieux de son histoire quelque modeste qu'elle soit, n'est qu'un troupeau passant et paissant".

à Christine, mon épouse, pour son efficace collaboration, sa patience et son soutien inconditionnels,

à à m mees s ffiillss, , B Beennooîît t e et t P Piieerrrree, , q quui i m m' ' o onnt t a accccoommppaaggnnéé, , e ennffaannttss, , ssaanns s rreecchhiiggnneerr, , d daanns s m mees s rraannddoos s u ubbaayyeennnnees s e et t o onnt t a aiinnssi i d dééccoouuvveerrt t lla a " "ffoorrttiiff" " ,, à à V Véérroonniiqquue e e et t S Siimmoon n m mees s v vaaiillllaanntts s c ceennsseeuurrss, , à à H Huubbeerrt t T Taasssseell, , P Prrééssiiddeennt t d de e ll''AAmmiiccaalle e U Ubbaayyeennnne e d dees s C Chhaasssseeuurrs s A Allppiinnss, , p poouur r ssoon n a appppuui i iinnddééffeeccttiibbllee, , ssees s c coonnsseeiills s é éccllaaiirréés s e et t p poouur r a avvooiir r é étté é m moon n a aiigguuiilllloon n a affiin n q quue e ssooiit t m meenné é à à b biieen n c ce e p prroojjeett, ,

a auux x A Ammiiccaalliisstteess, , e et t e en n p paarrttiiccuulliieer r à à J Jaaccqquuees s D Daannggoon n ((ddééccééddéé) ) p poouur r ssees s p phhoottooss, , à à P Paattrriicce e B Baagguue e p poouur r lla a ssppoonnttaannééiitté é d de e ssoon n ssoouuttiieenn, , à à B Beerrttrraannd d H Huubbeerrt t p poouur r llees s d dooccuummeenntts s ffoouurrnniiss, , à à J Jooëël l N Néérroot t p poouur r m m' ' a avvooiir r a appppoorrtté é ssoon n e exxppéérriieenncce e d d' ' a auutteeuurr, ,

à à B Beerrnnaarrd d M Moorreell, , P Prrééssiiddeennt t d de e ll''AAssssoocciiaattiioon n U Ubbaayyeennnne e d dees s F Foorrttiiffiiccaattiioonnss, , p poouur r llees s p prréécciieeuux x rreennsseeiiggnneemmeenntts s e et t p pllaanns s q quu''iil l m m' ' a a ttrraannssmmiiss, , e et t à à D Daanniieel l D Duubbooiiss, , T Trrééssoorriieer r d de e ll''AAssssoocciiaattiioonn, , p poouur r a avvooiir r é étté é m moon n c ciicceerroonne e à à P Pllaatte e L Loommbbaarrdde e

à à M Maaddaamme e M Maarriie e D Daanniieelllle e A Alllliixx, , m maaiirre e d de e S Saaiinnt t P Paauul l ssuur r U Ubbaayye e p poouur r ll' ' a accccuueeiil l q quu' ' e elllle e m m' ' a a ttoouujjoouurrs s rréésseerrvvéé, , à à ttoouus s c ceeuux x q quui i m m' ' o onnt t a appppoorrtté é ttéémmooiiggnnaaggeess, , rreennsseeiiggnneemmeenntts s e et t d dooccuummeenntts s e et t à à c ceeuux x q quui i m m' ' o onnt t a auuttoorriissé é d dees s e emmpprruunntts s d daanns s lleeuurrs s p puubblliiccaattiioonns s..

D Dééddiié é à à ttoouus s llees s ''''bbeerrggeerrs s d dees s p piieerrrreess''' ' q quui i ffoonnt t v viivvrre e n noottrre e p paattrriimmooiinne e ffoorrttiiffiiéé. .

Chapitre I - Ligne Maginot alpine en Haute Ubaye. Casemates Pamart, tourelles STG et pilules briançonnaises p. 13

Situation géostratégique

Construction des ouvrages et unités affectées en juin 1940

Le PO de Plate Lombarde

Les PA de la Haute Vallée

Autres travaux

Description des ouvrages et de leurs vestiges actuels

Le PA de Maurin

Les PA de Fouillouse PA du Châtelet PA de Fouillouse Haut

Le PO de Plate Lombarde

Chapitre II - Les événements du conflit 1939-1945 dans la haute vallée de l’Ubaye p. 64

Déclarations de guerre et évacuation

Offensive italienne

Opération « M »

1er jour : 22 juin 1940

2e jour : 23 juin 1940

La matinée

L’après midi

3e jour : 24 juin 1940

Armistice (25 juin 1940)

Bilan des opérations en Haute Ubaye

Occupation de la haute vallée de l’Ubaye

Libération(s)1944 45

Juin août 1944 : actions du Maquis

Août novembre 1944 : libération ratée et évacuation

Hiver 1944 45 : le no man’s land

Avril 1945 : enfin la libération

Retour de la population dans la Haute Vallée

Chapitre I Situation géostratégique p. 95

Un passage privilégié depuis l’antiquité

Première organisation défensive : les places fortes de Vauban

Deuxième organisation défensive : le verrou du Fort de Tournoux

Troisième organisation défensive : le système Séré de Rivières

Quatrième organisation défensive : la ligne Maginot alpine

Chapitre II Le dispositif défensif français en juin 1940 p. 99

Ligne Principale de Résistance

Ligne des Avant Postes

Soutien d’artillerie

Chapitre III L’ordre de bataille italien en juin 1940 p. 122

Chapitre IV Les combats de juin 1940 p. 127

Evacuation et destructions défensives (10 11 juin)

Patrouilles et escarmouches (12 16 juin)

Tirs d’artillerie et premiers engagements localisés (17 21 juin)

Offensive italienne : l’opération ‘‘M’’ (Maddalena) (22 25 juin)

Chapitre V Armistice et occupation p.141

Armistice : incidents à Larche

Bilan des combats

Occupation italienne

Occupation allemande

Chapitre VI Résistance et libération p. 148

Résistance

De novembre 1942 à juin 1944

6 13 juin 1944 : l’Ubaye zone franche éphémère

13 juin 14 août 1944 : dispersion des Résistants 15 août 4 septembre 1944 : débarquement en Provence et tentative sur Larche

7 11 septembre 1944 : tentative de reconquête de la ‘‘tête de col’’ : « l’affaire du col de Larche »

Hiver 1944 1945

Libération (avril 1945) - Principes de l’Opération ‘‘Laure’’ (dégagement du col de Larche)

Opérations préliminaires Dégagement du col

L’Ubayette sinistrée

Chapitre I Situation géostratégique p. 187

Le massif de Restefond : une barrière naturelle

Face à la Triplice : système Séré de Rivières

Ligne Maginot : complément du barrage de Larche

Route de la Bonette Restefond

Chapitre II Fortifications du Restefond : vestiges actuels p. 200

Fortifications Séré de Rivières

Batterie et Postes de Cuguret

Fortin ou Casernement de Restefond

Blockhaus ou Fortin de la cime de Pelousette

Position des Fourches (Batteries et Blockhaus ; Camp) Blockhaus de Las Planas ou de la Tête de Vinaigre

Ligne Maginot

PO ou abri actif du col de Restefond Ouvrage de Restefond

PO des Granges Communes

PO du col de la Moutière Abris alpins de la Moutière

AP du col des Fourches

-

AP du Pra

AP de Saint Dalmas le Selvage

PA des Sagnes

PA de la cime de Pelousette

PA du Lauzarouotte (rocher du Prêtre)

PA de Las Planas

PC du col de Colombart

Chapitre III Les combats de 1940 - 1945 dans la zone de Restefond p. 275

Le dispositif défensif français en juin 1940

L’ordre de bataille italien en juin 1940

Les combats de juin 1940

De l’armistice à la Libération

Glossaire p. 297

On fait grand cas aujourd’hui du ‘‘devoir de mémoire’’. Il est toutefois regrettable que bien souvent cette mémoire soit sélective et ne retienne que les faits et épisodes les plus spectaculaires et les plus médiatiques de l’Histoire. Pourtant, il y a bien d’autres événements, d’autres lieux, d’autres faits moins sensationnels ou moins célèbres mais qui sont tout aussi dignes d’intérêt historique et de souvenance ; eux, risquent de sombrer irrémédiablement dans l’oubli.

Parmi les jeunes générations, et même pour les moins jeunes nés juste après 1945, qui se souvient encore de la déclaration de guerre italienne le 10 juin 1940, alors que la France était déjà quasiment battue par l’Allemagne nazie ?

Qui sait que l’un des axes principaux de l’attaque italienne était le col de Larche et la région Ubaye Restefond dans un vaste mouvement en tenaille destiné à s’emparer de Marseille et de tout le Sud Est ?

Qui se souvient que les soldats français, du 22 au 25 juin 1940, se sont battus dans le secteur Ubaye à 1 contre 9 ?

Qui se rappelle que l’Armée Française résista victorieusement dans cette Bataille des Alpes ?

Qui sait qu’il existait une ligne Maginot des Alpes dont le barrage Larche Restefond était l’un des maillons les plus importants ?

Qui sait qu’en Ubaye - Restefond la Ligne des Avant-Postes ne fut même pas entamée ?

Qui sait que seuls quelques hameaux et bergeries furent occupés par les Italiens ?

Qui sait que, dès 1942, au moment de l’invasion de la zone libre, la Résistance commença à s’organiser en Ubaye autour d’anciens cadres militaires démobilisés en 1940 ?

Qui sait que la Vallée d’Ubaye tenta de se libérer elle même, seule, en juin 1944, mais que toute une zone frontalière resta un no man’s land durant tout l’hiver 44 45 ?

Qui sait que la Haute Ubaye, l’Ubayette et le Restefond n’ont été libérés que fin avril 1945, c’est à dire à la fin de la guerre, presque aussi tard que les poches de l’Atlantique, elles bien connues ?

Qui sait que l’Ubayette paya un très lourd tribut pour ce conflit : victimes civiles, otages fusillés, nombreux villages et hameaux abandonnés, pillés, détruits, rasés durant l’hiver 1944 45, dont certains n’ont jamais été reconstruits ?

Qui sait aussi que cette région est un véritable condensé de l’histoire de la fortification de Vauban à Maginot, en passant par Berwick, Haxo, Séré de Rivières, et le Baron Berge ?

Qui sait les épreuves endurées par les bâtisseurs et les garnisons de ces fortifications d’altitude, certaines érigées à plus de 2 500 m ?

Qui connaît les fresques de ces artistes inconnus qui ornent encore certains cantonnements, ces graffiti et ces marquages témoins du passé ?

Malheureusement, aujourd’hui, les vestiges de ce qui fit les heures riches d’Histoire de ces vallées et sommets sont, pour la plupart, laissés à l’abandon. Le soleil, la pluie, le vent, la neige, le gel,… et encore plus l’indifférence des Hommes font leur œuvre.

Alors, cet opuscule aura atteint son but s’il peut inciter le lecteur à visiter ces lieux de mémoire dans une nature grandiose,… pendant qu’il en est encore temps : avant que la muraille ne retombe en poussière, avant que ses bâtisseurs et défenseurs ne sombrent définitivement dans l’éternité de l’oubli.

Vars et Saint Priest, septembre 2001 septembre 2005.

Si la fortification des Alpes édifiée dans l’entre deux guerres n’a jamais été désignée en France particulièrement d’un nom spécifique, les Italiens, eux, l’ont très vite désignée « Maginot alpine » et il ne faut pas oublier que le premier ouvrage mis en construction, le 4 septembre 1928, avant même la décision entérinant ce qui sera appelé plus tard ligne Maginot (Loi du 30 janvier 1930), est celui de Rimplas (Alpes Maritimes).

Dans le secteur fortifié Dauphiné (SFD), la vallée de l’Ubaye constitue une voie d’invasion aisée à partir de l’Italie. Depuis la plaine du Pô, par la vallée de la Stura et le colle della Maddalena (col de Larche, 1 991 m), elle donne accès non seulement à Barcelonnette, mais aussi au bassin de la Durance et au Queyras par le col de Vars, ainsi qu’à l’arrière pays niçois par le col de Restefond. Aussi, les préconisations de la CDF puis de la CORF ont elles conduit à la constitution d’un barrage défensif puissant : col de Larche Restefond. La voie éventuelle de pénétration principale est constituée par la RN 100 qui, du col de Larche, suit le cours de l’Ubayette jusqu’à son confluent avec l’Ubaye un peu en amont du Fort de Tournoux. En conséquence, la Ligne Principale de Résistance du barrage défensif de Larche comporte une série d’ouvrages modernes : Roche la Croix (mixte artillerie infanterie), Saint Ours Haut (mixte) et ses deux ouvrages annexes de Fontvive et Nord Est de Saint Ours (abris actifs du type Sud Est), Serre la Plate (observatoire d’artillerie), Saint Ours Bas (infanterie) et Plate Lombarde (infanterie). En avant, se trouvent les positions d’avant postes (AP) de Viraysse et de Larche et divers points d’appui (PA) : Ferme du Colombier, 1893, 2018, Fontcrèze. En arrière de la Ligne Principale de Résistance, les anciens forts et batteries Séré de Rivières complètent le dispositif (Tournoux, Roche la Croix supérieur, Vallon Claous ou Claus). Par ailleurs, le barrage du Restefond, puissant même inachevé, vise à éviter le débordement et l’enveloppement du barrage de Larche par le sud. Au nord de ce barrage, il en va tout autrement. En effet, si la haute vallée de l’Ubaye, de Saint Paul à Maurin, est desservie sur 15 km par un chemin vicinal ordinaire (VO) carrossable jusqu’à Combrémond (ou Combe Brémond ou Combe Rémond), au delà ce ne sont plus que sentiers muletiers ou pédestres. Les seules voies de pénétration depuis l’Italie sont des cols de haute altitude que ne franchissent que ces sentiers : col de Stroppia (ou Stropia) (2 865 m), col de la Gypière (ou Gippiera) (2 927 m), col de Marinet (2 787 m), col de Mary (ou de Maurin) (2 641 m), col du Roure (ou de Chabrière) (2 829 m), col de l’Autaret (2 880 m), col de Longet (2 660 m). Au nord de la conque, où l’Ubaye prend sa source, délimitée par la montagne du Cristillan, la Tête de Longet et la Tête des Toillies, s’étend le Queyras. Compte tenu de ces caractéristiques géographiques, les concepteurs de la Maginot alpine ont considéré que l’environnement montagneux ne nécessitait pas l’implantation d’ouvrages défensifs importants. Ainsi, au nord du Petit Ouvrage (PO) de Plate Lombarde, seuls de simples Points d’Appui (PA) furent établis.

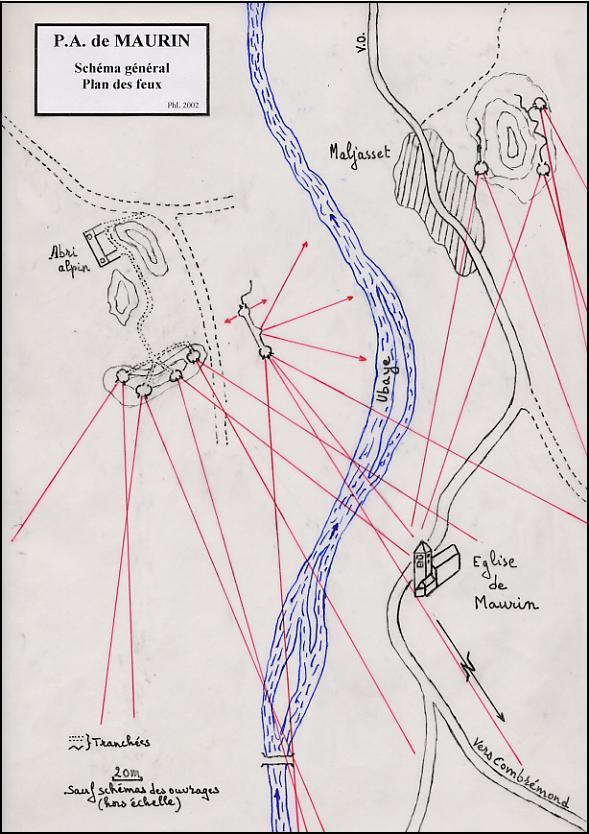

Le PA de Maurin (ou plus exactement « les », car il y a plusieurs positions situées de part et d’autre de l’Ubaye) correspond en quelque sorte à un avant poste. Quelques kilomètres en aval, entre Saint Antoine et Serennes d’une part, et au nord de Fouillouse (ou Fouillouze) d’autre part, les PA de Fouillouse prolongent la Ligne Principale de Résistance au nord ouest du PO de Plate Lombarde qui est l’ouvrage le plus septentrional du barrage de Larche (voir carte). Ces trois PA et le PO sont fortement couverts par l’artillerie. Jusqu’au 24 mai 1940, l’artillerie du secteur Ubaye Ubayette commandée par le lieutenant colonel Thouvard ne dispose que du 2e Groupe du 162e RAP. Après cette date, trois groupes viennent le renforcer en provenance des II/114e RALCA, V/293e RALD et I/93e RAM ; l’ensemble passe alors sous le commandement du lieutenant colonel Bresse du 293e RALD. Le quartier de Saint Paul, en juin 1940, est soutenu en appui direct par la tourelle à éclipse de 2 x 75 Mle 33 du Bloc 5 de Roche la Croix qui peut prendre sous ses feux le col du Vallonnet (ou de la Plate Lombarde) entre le col de Stroppia et Fouillouse, et par les 14 pièces du groupement A1 commandé par le chef d’escadron Terrier : les deux 75 Mle 97 de Vallon Claous, les 2 x 75 sous casemate de Bourges de la Batterie des Caurres, deux batteries de 105 Long Mle 13, l’une à l’est de Serennes au lieu dit Pra Viral près du Castelet (2 pièces) et l’autre près de Saint Paul (4 pièces), deux 65 M également à Serennes (Castelet) et deux autres positionnés à la Barge, le tout renforcé au soir du 24 juin 1940 par un 155 Court Schneider Mle 17 (15e batterie du 293e RALD) aux Graves du Châtelet, et par un 155 installé au moment des hostilités près du Riou Mounal à Saint Paul. Ces pièces prennent en enfilade la haute vallée et battent les pentes des montagnes qui la dominent. Enfin, diverses SES (Sections d’Eclaireurs Skieurs) sont les éléments d’observation, de patrouille et d’intervention sur les hauts entre le col de Stroppia et celui de Longet. En juin 1940 sont affectées dans le secteur : refuge du Chambeyron, SES III/299e RIA (lieutenant Rigot) ; vallon de Chillol, SES bis 73e BAF (sergent de Jeoffre) et col de Longet, SES I/299e RIA (lieutenant Tardy).

Insignes des principales unités du secteur Ubaye Ubayette en juin 1940.

La construction des ouvrages de la haute vallée de l’Ubaye a été effectuée par la Main d’Oeuvre Militaire (MOM). Les ouvrages réalisés par la MOM ont souvent été qualifiés de ‘‘fortifications de pacotille’’. Ce ne fut pas toujours le cas, et même bien au contraire en ce qui concerne les Alpes, si l’on s’en réfère au jugement porté par Ph. Truttmann : « Sur les Alpes, il en alla heureusement tout autrement. Selon une tradition remontant à la création de l’Armée des Alpes, dans les années 1890, les troupes alpines participaient chaque année à l’infrastructure défensive de leur théâtre d’opération. Aussi leur emploi fut il tout naturellement planifié et intégré aux programmes de construction, en complément normal des entreprises civiles et non comme un succédané à bon marché. C’est à ces unités que l’on doit, sous la direction de la CORF et du Génie des XIVe et XVe Corps, non seulement la réalisation des ouvrages d’avant postes et de routes, mais également celle d’une partie des ouvrages CORF eux mêmes (abris actifs, petits ouvrages, équipements divers). Après la mobilisation, au lieu de se disperser en tous sens, on confia à la main d’œuvre militaire la construction de quelques dizaines de casemates d’intervalle de la position de résistance et de la 2e position.

L’unité de direction technique permit de standardiser créneaux et entrées, et de les doter de trémies d’embrasure, de portes blindées et d’équipements solides et convenables (même pour les blockhaus construits pendant les hostilités) conférant aux réalisations une certaine robustesse et une homogénéité remarquable. L’accent mis sur la qualité et non sur la quantité, on obtint en fin de compte que tous les travaux exécutés par main d’œuvre militaire soient un complément et un renforcement non négligeable des ouvrages CORF au lieu d’une charge, voire d’une gêne, comme ce fut le cas dans le Nord Est.

Le sérieux des ouvrages MOM des fronts des Alpes tranche avec le décousu, l’anarchie et le peu de valeur de la majorité des réalisations ‘‘complémentaires’’ du Nord Est : cela tient pour beaucoup à l’attachement passionné des alpins pour ‘‘leur’’ futur théâtre d’opérations. » (La Muraille de France, p. 449).

Il faut toutefois souligner aussi que, autant du fait du montant limité des crédits alloués que des difficultés dues à l’altitude pour la construction d’une part et le transport et l’installation des cuirassements d’autre part, des solutions « de circonstance sinon de fortune » durent être adoptées : casemates Pamart datant de la première guerre mondiale, cloches observatoires allégées et en plusieurs éléments, tourelles blindées STG démontables, petits blocs bétonnés pour arme automatique (FM ou mitrailleuse) dénommés pilules briançonnaises, abris en tôle cintrée dite tôle métro,…

Ce petit ouvrage CORF construit par la MOM (11e BCA et 4e génie) est établi à 2 200 m d’altitude, au sud est du hameau de Fouillouse, au débouché du col du Vallonnet par le vallon de Plate Lombarde. Les documents d’époque (plans et descriptifs du génie) le dénomment : « Ouvrage de Fouillouze ».

Les fouilles débutent en 1931 et le gros œuvre, tel que décrit par l’Instruction n° 363 2/4 S du 5 avril 1932 et la Note de la CORF n° 200/FA du 3 mai 1933, est terminé en juin 1935 (voir plaque gravée sur le socle de la table d’orientation). L’ouvrage comporte cinq blocs : un bloc entrée, un bloc cheminée/aération, un bloc observatoire et deux blocs équipés de casemate Pamart, datant de la première guerre mondiale, avec embrasures modifiées pour recevoir des FM 24/29 en lieu et place des mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm. Un petit casernement de surface est édifié à quelques dizaines de mètres du bloc entrée. Un état d’avancement des travaux daté du 26 avril 1938 montre que de nombreux aménagements intérieurs ne sont toujours pas en place (notamment la centrale électrogène et les installations électriques, ameublements divers, fourneau de cuisine, etc.). Le chef de bataillon Vidal conclut toutefois à la possibilité d’occupation de l’ouvrage en l’état, les galeries pouvant servir d’abris et les blocs être armés rapidement. Par ailleurs, ce document mentionne un « ouvrage annexe pour FM au pied des Rochers de Saint Ours » (certainement de type pilule briançonnaise) non réalisé à cette date,… et qui ne le sera jamais ! Malgré ces retards, en juin 1940, l’ouvrage est totalement opérationnel avec une garnison d’une cinquantaine d’hommes de la 1/83e BAF sous le commandement du lieutenant Deloy.

En 1938 1939, ce sont trois compagnies du 73e BAF (11e BCA) qui permutent régulièrement entre Maurin, le Châtelet et Fouillouse pour édifier les petites fortifications de ces points d’appui. Des éléments du 4e génie apportent leur soutien technique pour les tâches les plus spécialisées (relevés topographiques, piquetage et traçage, coffrage du béton, etc.) et assurent la direction des travaux.

Après la formation du 83e BAF (à partir du 73e), au moment de la déclaration de guerre italienne en juin 1940, ce sont les sections de la 1re compagnie de ce bataillon qui sont affectées aux PA du Châtelet et de Fouillouse Haut et la 2e compagnie du I/299e RIA au PA de Maurin.

Les PC de compagnie sont à Maljasset pour le PA de Maurin et à la ferme de Champ Rond pour les PA du Châtelet et de Fouillouse Haut ; le PC de bataillon (commandant Achard), à Saint Paul. Quant au PC artillerie du groupement A1, il se situe à Serennes (maison Tiran).

Pour être complet, il faut signaler que le 15e BCA est intervenu aussi pour effectuer des travaux de viabilité dans ce secteur, notamment l’aménagement de la route de Fouillouse pour le transport du matériel lourd et des blindages destinés au PO de Plate Lombarde. En témoigne encore aujourd’hui un rocher gravé (dans la dernière épingle à cheveux avant le hameau) qui représente l’insigne du bataillon : cor de chasse au centre duquel se trouve le chiffre 15. Ainsi, le 15e BCA a bien mérité le surnom que lui donnaient les chasseurs eux mêmes : « Bataillon de Cantonniers Ambulants ».

L’insigne du 15e BCA gravé sur un rocher au bord de la route de Fouillouse.

En 1940, comme encore de nos jours, Maurin n’est pas véritablement un village ; ce toponyme regroupe en fait les hameaux de Combrémond, Maljasset, la Barge et la Blachière. C’est l’église (et son cimetière adjacent), située entre Combrémond et Maljasset, qui a toujours été appelée église de Maurin

Deux vues du hameau de Maljasset en 1938.

Le PA de Maurin est un vaste ensemble de petites fortifications MOM établi de part et d’autre de l’Ubaye au niveau du hameau de Maljasset, auquel il convient de rattacher la position des 65 M à la Barge, où se trouve aussi la section de réserve du PA. Il serait donc plus exact de parler des PA de Maurin (Maljasset la Barge).

A Maljasset, le PA est tenu en 1940 par la 2e compagnie du I/299e RIA commandée par le lieutenant Berthet dont le PC se trouve dans une maison du hameau. Il est constitué d’un groupe de fortifications rive gauche de l’Ubaye (section Velluet), d’un autre groupe rive droite (section Belloc) et de divers emplacements de combat, trous individuels et abris sous rondins, au centre du dispositif (section Dubouchet). Un vaste réseau de barbelés délimite la position qui dessine grossièrement un trapèze de plus de 18 ha (500 x 500 x 250 m).

Rive gauche de l’Ubaye, on reconnaît tout d’abord un abri à personnel en béton et tôle métro (marquage au sol dans l’angle nord ouest sur trois lignes : ‘‘9 9 39 4ème Génie Réservistes’’). Des abris du même type se retrouvent dans les différents PA du secteur Ubaye Ubayette (le Châtelet ; Fouillouse Haut ; 1893 et 2018 du ravin de Rouchouze à Larche). Ils comportent une entrée latérale à chaque extrémité (plus rarement axiale aux deux extrémités ou bien à une seule) entièrement en béton coffré et, entre ces deux accès, une salle unique de 8,50 m x 2,70 m environ (soit 8 éléments tôle métro assemblés) parfois cette salle est séparée en deux pièces par une cloison légère avec murs bahuts en béton d’une cinquantaine de cm de haut servant de bases à la voûte en tôle cintrée. L’ensemble, recouvert de béton, de pierraille et de terre, peut résister aux obus d’un calibre de l’ordre du 75. Une cheminée d’aération verticale débouche dans chacune des entrées et, selon le type de ces abris, la ou les salles en sont équipées ou non. Ces abris sont aussi adaptés au terrain (dimensions, architecture et emplacement des entrées, etc.) ainsi qu’aux nécessités de la défense : par exemple, puits latéral bétonné au PA 1893 ou adjonction de deux locaux annexes avec créneau mitrailleuse au PA 2018 de Larche.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Entrées de l’abri à personnel et gros plan de l’une des cheminées d’aération.

Partant de cet abri, on distingue toujours nettement une tranchée protégée par des murettes de pierres sèches qui se dirige en zigzag vers le nord. Elle parvient à une centaine de mètres à une petite éminence rocheuse et rocailleuse où elle se distribue à 4 emplacements fortifiés, alignés ouest/est, sur une quarantaine de mètres.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Eminence fortifiée au nord-est de la position avec, à l’arrière-plan, l’église de Maurin.

Le plus occidental est un bloc bétonné de type pilule briançonnaise pour mitrailleuse dont le créneau de tir est exactement axé sur le clocher de l’église de Maurin. Le second est quasiment identique, mais avec une entrée protégée par tôle métro. Les deux derniers, dont il ne subsiste que les excavations dans la rocaille, devaient selon toute vraisemblance être des emplacements pour FM sous tôle métro ou sous rondins.

Enfin, en se dirigeant vers l’Ubaye, sur un terrain pratiquement plat, on devine à peine au ras du sol les créneaux de tir du plus curieux des ouvrages du site. Il s’agit d’une galerie de plus de 20 m de long, orientée sud/nord, se terminant en baïonnette pour desservir à son extrémité un bloc bétonné à deux créneaux pour FM. Les murs de cette galerie sont en pierres (en partie sèches et en partie jointoyées) et le toit en béton coffré ; une planche de coffrage a d’ailleurs cédé en formant une saillie de béton particulièrement dangereuse pour les crânes ! L’entrée de la galerie présente un élargissement avec de part et d’autre un petit créneau de tir en flanquement (arme individuelle). A mi longueur de la galerie, un autre élargissement, coté ouest, constitue une chambre de combat et présente trois petits créneaux du même type.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Ouvrage souterrain au centre de la position.

Entrée : murs de pierres sèches et de pierres jointoyées, dalle de plafond en béton coffré, petit créneau de tir de flanquement.

Couloir de circulation : murs de pierres jointoyées, dalle de plafond en béton coffré.

Vues extérieure et intérieure de l’élargissement latéral de la galerie constituant une chambre de combat avec trois petits créneaux de tir de flanquement ; dalle de plafond en béton coffré et murs de pierres sèches et de pierres jointoyées.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Ouvrage souterrain au centre de la position. Bloc bétonné terminal à deux créneaux de tir FM et petite console de béton sous les créneaux.

Rive droite, les éléments fortifiés se trouvent admirablement camouflés dans la petite barre rocheuse qui surplombe le hameau. Un premier bloc bétonné de type pilule briançonnaise pour mitrailleuse se situe juste au dessus des maisons. Son entrée est protégée de rondins recouverts de pierraille. La tranchée qui y conduit présente un diverticule latéral qui pouvait être un emplacement de tir en flanquement. Au dessus de ce bloc et de l’autre côté de la crête de la barre rocheuse, une autre tranchée mène, d’une part à un bloc bétonné identique pour mitrailleuse mais dont l’entrée est protégée par une tôle métro, et d’autre part, au dessus et légèrement en arrière de ce dernier, à un emplacement pour FM sous tôle métro. Le bloc pour mitrailleuse présente des marquages (graffiti) intéressants : une date, sans doute de construction (20.10.1939) ; une inscription en partie horizontale et en partie verticale comportant deux fois ‘‘Vive la France’’ et ‘‘ROCHE 7/5/45, ROBERT 1945 FTPF’’ ; enfin une série d’indications correspondant apparemment à des références chiffrées de hausse pour les tirs : ‘‘H 1000 N 26 L 100 ; H 800 L 70 N 35 ; H 500 L 40 N 47’’.

PA de Maurin. Maljasset. Rive droite. Juste au dessus du hameau, vestiges de tranchée protégée par une murette de pierres sèches, aboutissant à un bloc bétonné pour mitrailleuse dont ci dessous l’embrasure du créneau de tir.

Enfin, il n’a pu être retrouvé trace sur le terrain de l’emplacement pour FM sous tôle métro que H. Béraud dans ‘‘La Bataille des Alpes’’ (p. 102) situe au sud du hameau de Maljasset.

Le plan des feux des diverses armes automatiques du PA tel qu’il peut être restitué (voir schéma général) montre une densité qui explique certainement en bonne partie l’extraordinaire résistance de la position face aux attaques répétées et acharnées des Italiens. Ces derniers ne purent contourner la position ni par les pentes de Girardin ni par celles de la Tunette sous la Tête de Miéjour, se retrouvant systématiquement rejetés dans le thalweg où les attendait le feu nourri des défenseurs du PA. La seule infiltration qui aurait pu prendre la position à revers aura lieu le 24 juin 1940 vers 21 h 30 par le vallon de Teste, mais les 65 M de la Barge régleront rapidement le problème.

En effet, à la Barge, se trouve en appui direct la section du sous lieutenant Restelli (5/162e RAP) avec 2 x 65 M. Les deux pièces sont installées à l’endroit le plus étroit de la vallée, en face des rochers de la Queue, dans les halliers des prés de la Via, sur la berge du Béal Gros, un peu en contrebas de la route. Les murets de pierres sèches qui protégeaient les pièces et une petite soute à munitions également en pierres sèches et recouverte d’une tôle cintrée sont toujours visibles. Un peu en arrière et en dessous de la position, un abri à personnel (pierres sèches et tôle métro) servait au campement des artilleurs. Un autre abri (béton et tôle métro) se situe rive gauche de l’Ubaye au pied des premières pentes menant au vallon de Teste (section de réserve du PA de Maurin).

PA de Maurin. La Barge. Appui direct d’artillerie : 2 x 65 M.

Emplacement des pièces : murettes de pierres sèches et soute à munitions (pierres sèches et tôle métro).

En arrière de l’emplacement des pièces : abri à personnel (pierres sèches et tôle métro). Abri à personnel sur la rive gauche de l’Ubaye (section de réserve).

Enfin, on trouve encore sur le terrain, notamment dans le périmètre du PA à Maljasset, des éclats d’obus, en particulier des 65 M de la Barge qui ‘‘épouillèrent’’ la position (voir plus loin) et dont certains ont laissé traces sur la façade et le clocher de l’église de Maurin et endommagé quelques tombeaux du cimetière.

Bien que formant un continuum défensif, les PA de Fouillouse sont deux entités bien distinctes : le Châtelet, parfois désigné Fouillouse Bas, et Fouillouse Haut. Le premier se situe au lieu dit du même nom (ou Chastelet ou Castelet) au niveau de l’embranchement sur la D 25 de la route qui mène à Fouillouse, le second au nord/nord est de ce hameau au lieu dit Serre de Las Aigas au dessus des ‘‘Vistes’’. Ces points d’appui ont été construits tardivement (1938 1940) par la MOM comme en témoignent les nombreux marquages et inscriptions encore bien visibles aujourd’hui au PA du Châtelet (alors que curieusement le PA de Fouillouse Haut n’en présente aucun).

Ce PA est établi au niveau d’un verrou glaciaire qui barre la vallée de l’Ubaye, un peu en amont de Serennes. La rivière y a creusé une profonde et étroite entaille que

franchit la route de Fouillouse par un pont qui la surplombe de 120 m (1). Ce verrou doit son nom de Châtelet à une première fortification (caserne pour 100 hommes avec citerne et four) qui fut édifiée à son sommet dès 1693 par l’ingénieur Richerand sous les ordres de Villars comme redoute avancée du Camp retranché de Tournoux. Elle est ensuite abandonnée à la paix de 1697 qui donne l’Ubaye à la Savoie après la guerre de la Ligue d’Augsbourg. L’Ubaye reconquise au cours de la guerre de Succession d’Espagne, la redoute est rétablie en 1708. Si c’est l’ingénieur de Langrune qui est chargé de cette mission pour l’ensemble des redoutes avancées, ce sera le maréchal Berwick, Commandant de l’Armée des Alpes, qui laissera son nom attaché à ces fortifications (cf. celle située près des Gleizolles). Le castelet est à nouveau enlevé par l’adversaire en 1710 avant de redevenir français, avec l’ensemble de l’Ubaye, à la paix d’Utrecht en 1713.

A gauche, la brèche de l’Ubaye au-dessus de laquelle sera construit le pont en 1882. Au sommet du verrou glaciaire, les ruines encore imposantes de la Redoute.

A droite, le collet du Châtelet où passe le chemin muletier de Saint Paul à Maurin.

(1) Le projet de tracé de la nouvelle route de Fouillouse, et donc du pont, date du 14 août 1875. Ce projet, avec un pont en bois, est approuvé par le conseil municipal en 1878. Le 14 juillet 1879, décision est prise finalement pour un pont en pierre. Après accord des autorités militaires en raison du caractère stratégique de cette voie, l’autorisation préfectorale est délivrée le 21 juillet 1879. Le pont est terminé en 1882 mais ne pourra être utilisé que deux ans plus tard après percement du tunnel qui lui fait suite (28 m de long). Enfin, la route ne sera rendue carrossable qu’en 1888. L’une des cartes postales en illustration, datée de 1902, montre donc ce pont quelques années seulement après sa construction et sa mise en service.

Le Pont du Châtelet. Vues du début du XXe siècle et actuelle prises de l’aval.

Ce verrou, jadis fortifié, ne pouvait donc que retenir l’attention par la suite dans les années 1920 1930 lorsque la question de la défense de la Haute Ubaye se trouva de nouveau posée. Sa position est idéale pour dresser une barrière fortifiée commandant d’une part le CD 25 descendant de Maurin en longeant l’Ubaye, et d’autre part le débouché de la route de Fouillouse et son pont vertigineux. Ainsi, de 1938 à début 1940, la MOM s’activa à édifier des positions de campagne renforcées de petites fortifications bétonnées, complétant les ouvrages Maginot du barrage de Larche.

Le point d’appui du Châtelet est formé d’une série quasi linéaire est/ouest de petits ouvrages bétonnés barrant la vallée au niveau du verrou rocheux et s’étageant dans son ensemble entre 1 600 et 1 678 m d’altitude. Entouré d’un réseau de barbelés dont aucun vestige ne subsiste, le PA couvrait une superficie approximative de 10 ha et s’étendait dans ses plus grandes dimensions sur 450 m de large pour 250 m de profondeur.

* A hauteur du verrou lui même, l’ouvrage le plus à l’ouest, sur une crête rocheuse qui lui fait vis à vis, est une petite casemate entièrement en béton coffré. Elle comporte un créneau mitrailleuse et un second d’observation en direction amont de la vallée ainsi qu’un créneau FM d’action de flanc et une goulotte à grenades (et/ou d’évacuation des douilles ?), côté est.

Entrée,

Créneau

PA du Châtelet. Casemate mitrailleuse.

Entrée.

Embrasure mitrailleuse et créneau d’observation.

A l’intérieur, le créneau d’observation porte gravée dans le béton la date de 1939 ; on peut également y voir des fers à béton recourbés fixés dans le mur près de l’entrée pour servir de patères, et des cornières pour supporter deux étagères.

Le toit bétonné et pentu de son entrée présente une inscription en lettres élancées et élégantes :

* Le second élément du PA se trouve juste au bord de la Route Départementale 25 à l’endroit où elle franchit le verrou glaciaire (collet du Châtelet). Les plans du génie dénomment bizarrement cet ouvrage « Blockhaus de Maurin ».

Il s’agit d’une galerie en partie en béton coffré, en partie en pierres jointoyées, d’une dizaine de mètres de long qui aboutit à une tourelle STG démontable (ou tourelle par éléments ou tourelle Dufieux) modèle 35/37. Dans sa portion terminale proche de la tourelle, la galerie présente une niche avec une ouverture supérieure en biais (niche à munitions avec trémie d’approvisionnement ? ). Cette niche et son ouverture ne figurent pas sur les plans du Génie. Cet ouvrage a été recouvert d’un monticule de terre et de pierres qui le fait ressembler à un tumulus. La tourelle, certes dépourvue de ses mécanismes et organes annexes, est encore aujourd’hui en assez bon état de conservation. Il s’agit d’un modèle 1937 puisqu’il porte le n° T 564 alors que les modèles 35 se terminent au n° 495.

PA du Châtelet.

Vue générale du Bloc Tourelle STG Nord-Ouest.

Extrait de ‘‘Il était une fois la Ligne Maginot’’ (p. 58) de Jean Bernard Wahl chez Jérôme Do Bentzinger éditeur.

L’entrée de l’ouvrage comporte au linteau une inscription, encore assez bien lisible, précisant la date de construction et les unités qui y ont participé.

* En poursuivant vers l’est, en contrebas de la route et en amont du verrou, on découvre dans une prairie un rocher aménagé pour un emplacement FM. L’entrée en est toujours bien visible, alors que le créneau de tir a été totalement envahi par la végétation. Il semble que l’aménagement de rochers en positions protégées pour arme automatique ait été une spécialité locale. En effet, on trouve un rocher aménagé de la même façon mais beaucoup plus vaste (pour 3 hommes : 1 caporal, 1 observateur et 1 tireur FM) entre l’AP de Larche et les ruines de la ferme du Colombier. Le nom donné à ce rocher près de Larche est particulièrement évocateur : ‘‘Le Truc’’ ! Le rocher aménagé du Châtelet présente, inscrits au plafond de la chambre de tir, deux noms : Jaussaud Henri et Perra Marcel.

* Toujours plus à l’est, sur une éminence surplombant le confluent avec l’Ubaye du torrent du Vallon descendant du col de Serenne, une seconde tourelle STG 35/37 (n° T 565), elle aussi encore en assez bon état, complète le dispositif. Cette tourelle est desservie par une galerie bétonnée d’une vingtaine de mètres faisant un angle de 160° environ au milieu de sa longueur ; cette galerie aboutit à une salle de 8 m2 environ d’où une chatière ouvre sur un étroit passage donnant accès au puits issue de secours. Avant cette salle, une galerie s’embranche perpendiculairement à la galerie principale pour conduire à l’entrée de l’ouvrage dont le linteau porte une magnifique inscription. Enfin, la galerie bétonnée présente, un peu en arrière de la tourelle STG, une niche latérale pour le stockage de munitions.

* Au sommet du verrou lui même, on retrouve les ruines de la redoute qui lui a donné son nom et deux excavations en partie comblées qui semblent avoir été des abris sous rondins, ainsi que les traces de tranchées qui y conduisaient. L’une domine le collet du Châtelet, l’autre prend en enfilade le pont de la route de Fouillouse. Enfin, il faut signaler que les roches affleurant au sommet, rabotées et lissées par le glacier, portent de très nombreuses inscriptions laissées par les troupes à diverses époques.

Le Châtelet : ruines de la Redoute du XVIIe siècle qui a donné son nom au site.

* Sur la face sud ouest (aval) du verrou, falaise assez escarpée, deux abris tôle métro bétonnés ont été aménagés en contre pente. L’un est situé à mi hauteur sur un terre plein terrassé, côté pont. Il comporte à son extrémité est, dans le mur pignon, un créneau de tir prenant en enfilade le pont ainsi que le débouché du tunnel qui lui succède. L’entrée à cette extrémité est protégée par un court mur latéral en béton.

L’autre abri, au bord de la route, à une cinquantaine de mètres du carrefour de la D 25, présente dans son entrée orientale une fresque, encore en assez bon état, reproduisant l’insigne du 83e BAF (1re compagnie 1re section) combiné à celui de la ligne Maginot avec sa devise ‘‘on ne passe pas’’ et la date 1939 1940.

PA Le Châtelet : abri au bord de la route de Fouillouse. Fresque représentant l’insigne du 83e BAF combiné à celui de la ligne Maginot (au dessous de la date 1939 1940) avec la devise ‘‘on ne passe pas’’.

Le PA de Fouillouse Haut est situé sur le Serre de Las Aigas sorte de promontoire en plateau incliné avec une succession de terrasses, orienté sud est/nord ouest et dominant le hameau de Fouillouse. Il s’étage entre 2 000 et 2 080 m d’altitude en un quadrilatère irrégulier de 12 ha environ (450 m sur 350 m dans ses plus grandes dimensions) délimité par un réseau dense de barbelés dont on trouve aujourd’hui encore de nombreux vestiges sur le terrain. Le système défensif couvre : au sud est, le plateau de Plate Lombarde jusqu’au col du Vallonnet et le chemin qui y conduit depuis Fouillouse ; à l’est, le sentier pédestre qui, en longeant les éboulis au pied du massif de la Souvagea, descend du refuge du Chambeyron et au delà, du col de la Gypière ; au nord, il prend en enfilade le bois de Preina et la combe du Nid d’Aigle (ou combe du Cézil) jusqu’à la hauteur de Saint Antoine sur l’Ubaye ; à l’ouest enfin, il peut battre de ses feux d’infanterie la vallée de l’Ubaye depuis le PA du Châtelet jusqu’à Serennes.

* Au centre du PA se trouvent deux abris tôle métro bétonnés du même type que ceux du Châtelet. L’un d’eux est aujourd’hui utilisé comme station sismologique par l’IPSN (il en est de même d’ailleurs de l’abri actif Nord Est de Saint Ours). Ils sont construits à contre pente, en utilisant pour ce faire les terrasses naturelles du site. Ces mêmes terrasses ainsi que le rebord du promontoire ont été mises à profit pour défiler le réseau de tranchées, encore bien visible, qui les relie entre eux et aux quatre petits blocs bétonnés pour armes automatiques. Le long de ce réseau de tranchées, des emplacements de combat (observation et tir) ont été creusés et certains aménagés sous rondins.

* Le bloc défensif principal se trouve à une trentaine de mètres de l’abri actuellement occupé par la station sismologique. L’ancien sentier de Petite Randonnée du Tour de l’Ubaye passe juste devant son créneau de tir.

Il s’agit d’un abri bétonné tôle métro à 5 éléments (5 m x 3,50 m de dimensions extérieures) avec entrée axiale, prolongé d’une chambre de tir pour mitrailleuse en béton coffré. Le créneau prend en enfilade le bois de Preina et la combe du Nid d’Aigle. Juste à coté du bloc, se situe un point géodésique d’altitude 2 056 m. Par ailleurs, deux emplacements de combat ont été creusés à proximité de ce bloc et y sont reliés par des tranchées.

* En arrière du même abri, une autre tranchée conduit, vers le sud ouest, à une cinquantaine de mètres, aux vestiges très informes d’un petit bloc béton et tôle métro, détruit, qui apparemment défendait l’accès nord ouest du PA. A trente mètres de là, au sud, une excavation signale un emplacement de combat, à ciel ouvert ou sous rondins, qui couvrait la combe des Vistes et la vallée entre le Châtelet et Serennes.

* A l’extrémité nord est du PA, près du carrefour des sentiers actuels menant au refuge du Chambeyron d’une part et descendant sur le Châtelet d’autre part, un petit bloc circulaire bétonné avec parement de camouflage en pierres sèches, présente un créneau de tir pour FM orienté vers la lisière nord est du bois de Preina. Il s’agit là d’une de ces fameuses ‘‘pilules briançonnaises’’. La tranchée qui y conduit dessert plusieurs emplacements de combat en levées de terre dont certains étaient abrités sous rondins.

Bloc FM 1.

* Sur la tranchée qui relie les deux abris bétonnés tôle métro, à peu près en son milieu, s’embranche une autre tranchée d’abord orientée nord sud puis remontant en zigzag vers l’est pour aboutir, au rebord sud est du plateau, à un petit bloc bétonné circulaire quasi identique à celui décrit précédemment (2,40 m de diamètre extérieur). Toutefois, celui ci a perdu presque en totalité son parement de pierres. En outre, il présente deux créneaux de tir : l’un dirigé sud est vers le sentier menant à Fouillouse et au delà vers Plate Lombarde, l’autre orienté plein est couvrant le flanc du PA et le débouché du sentier du refuge du Chambeyron. La tranchée décrite ci dessus, avant d’atteindre le bloc bétonné, dessert deux emplacements de combat à ciel ouvert, l’un en pierres sèches, l’autre creusé dans le roc. Ces emplacements protègent le coté sud est du PA directement au dessus de Fouillouse.

Extrait de ‘‘La Bataille des Alpes’’ par H. Béraud, Editions Heimdal, p. 30.

Croquis d’un petit bloc bétonné pour arme automatique de type « pilule briançonnaise ».

* L’accès au PA de Fouillouse Haut se fait, soit par le sentier qui descend à l’est vers le hameau, soit par celui à l’ouest qui, par la Meire, permet de rejoindre la route un peu au dessus de la ferme de Champ Rond et, de là, de rallier le Châtelet. Ce dernier sentier a été soigneusement terrassé et empierré : des vestiges de soutènements en pierres sèches peuvent encore aujourd’hui être observés. Enfin, au point où ce sentier pénètre dans le périmètre du PA, un poste de garde protégé par des levées de terre a été aménagé sous un petit aplomb rocheux, maintenant écroulé mais toujours reconnaissable.

* Le réseau de barbelés est établi assez loin des blocs. Ainsi, du coté du sentier venant du refuge du Chambeyron, une centaine de mètres sépare ce réseau des deux petits blocs circulaires. Cette considération a son importance pour les événements décrits plus loin lors des combats. Enfin, on distingue encore très nettement sur le sentier du refuge les vestiges de l’ancien canal d’irrigation (bords du canal en pierres levées).

C’est en arrivant par le sentier qui descend du col du Vallonnet que l’on a la vue la plus saisissante sur l’ouvrage : les casemates Pamart ont un aspect si particulier que certains surnomment ce sentier ‘‘l’allée des têtes d’éléphant’’ ! Cet ouvrage est aujourd’hui sauvegardé par l’Association des Fortifications de l’Ubaye mais n’est pas ouvert au public ; seules des visites exceptionnelles sont organisées par l’Association.

Le périmètre défensif de l’ouvrage couvrait environ 4 ha. Si les barbelés et queues de cochon ont été enlevés pour la plupart, de nombreux ardillons sont par contre restés en place et la visite des dessus requiert une vigilance particulière.

Le Bloc 1 Entrée présente la façade classique de celle d’un Petit Ouvrage : porte blindée pour personnel avec fente de tir obturable défendue par deux créneaux FM ; une goulotte à grenades ; une prise d’air. Une partie du support d’antenne radio et la pénétration du câble dans le bloc sont encore visibles.

Le Bloc Cheminée/aération se situe juste en arrière du Bloc Entrée. Sur les plans du génie, il est curieusement numéroté 6 alors que l’ouvrage ne comporte que 5 blocs et c’est d’ailleurs ce nombre qui est repris dans les descriptifs. Il sert à l’évacuation de l’air vicié, à l’échappement des groupes électrogènes et de cheminée pour la cuisine et la chaudière. Il peut accessoirement être utilisé comme sortie de secours.

Les Blocs 2 et 3 Casemates Pamart sont les blocs actifs de l’ouvrage. Ils battent les débouchés des cols du Vallonnet et de Stroppia, ainsi que le vallon des Aoupets qui peut être une voie de pénétration depuis le col de la Gypière par le Pas de la Couletta. Les casemates Pamart sont des cuirassements à deux embrasures conçus et réalisés en 1916 1917 pour le renforcement des forts de Verdun. Ils peuvent résister à un coup isolé de 200 mm.

Quelques exemplaires non utilisés à l’époque et restés sur parc sont récupérés comme solution économique pour quelques ouvrages Maginot du Sud Est. L’armement initialement prévu pour ces casemates est la mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm. La mitrailleuse est mise en place par l’extérieur à l’aide d’une sorte de chèvre dont les trois pieds viennent se loger dans des trous forés dans la calotte blindée et obturés en temps ordinaire chacun par une petite plaque métallique (qui, ici, sont toujours en place). Le renflement du cuirassement entre les deux créneaux, qui ressemble à la racine d’une trompe d’éléphant, recouvre le réceptacle de récupération des douilles des mitrailleuses. En fait, dans les fortifications du Sud Est, l’armement, et donc les créneaux, ont été modifiés. Initialement, les plans du génie avaient prévu pour Plate Lombarde une mitrailleuse gauche (créneau extérieur) pour le bloc 2, une mitrailleuse droite (créneau extérieur) pour le bloc 3 et des FM pour les deux créneaux intérieurs. En fait, on constate que les quatre créneaux ont été modifiés en créneaux GFM 1929 type A pouvant recevoir les équipements et armements correspondants, notamment le FM 24/29.

Croquis extrait de ‘‘La Muraille de France’’, par Ph. Truttmann, p. 244. Gérard Klopp Editeur, 1996.

Blocs

Remarquer l’importance de l’enchâssement du cuirassement dans le béton et la présence des plaques métalliques obturant les trous forés pour l’installation de la chèvre permettant la mise en place des mitrailleuses (en fait, à Plate Lombarde, ce sont des FM qui armaient ces casemates)

Le Bloc 4 Observatoire est équipé d’une cloche allégée (10 cm de blindage au lieu de 20) en 2 éléments vissés l’un sur l’autre, de type n° 2, à 3 créneaux de type GFM « A » pouvant recevoir le bloc jumelle D (x 8). Le côté de cette cloche opposé à l’ennemi s’adosse à un important épaulement de béton destiné au renforcement de la résistance au déchaussement de la cloche en cas de coup direct frontal.

L’issue de secours, ou du moins ce qui figure comme tel sur les plans du génie, constitue en fait une véritable seconde entrée de l’ouvrage. Elle se trouve défilée sur le côté ouest de l’ouvrage en dessous du Bloc 4 Observatoire à la cote 2190. Elle est constituée par une galerie bétonnée aboutissant à une porte blindée ; cette galerie est précédée d’un court boyau protégé par des murs de soutènement latéraux puis couvert d’un auvent de rondins recouvert de zinc et de terre. Après la porte blindée, la galerie se poursuit jusqu’au Bloc 4 puis aboutit à la galerie principale.

Les patrouilles utilisaient cette sortie pour partir en mission ; dans le mur de la galerie, un peu avant la porte blindée en venant de l’extérieur, sont fixés des fers à béton recourbés servant de patères pour accrocher les capotes.

Une table d’orientation se situe près du bloc 4. Son socle porte une plaque gravée de l’inscription : ‘‘ 11eme B.C.A. 4eme GENIE JUIN 1935 ’’

Du casernement extérieur, de type classique en bois, ne subsistent que les fondations et les sanitaires en béton.

L’intérieur de l’ouvrage est resté très sain et en assez bon état du fait des mesures d’entretien, de maintenance et de prévention du pillage mises en œuvre par l’Association des Fortifications de l’Ubaye.

La galerie principale sert de caserne avec les classiques couchettes en béton, sur trois niveaux, pour 44 hommes. Chaque niveau est chauffé, soit directement par les tuyaux du chauffage central, soit, à intervalles réguliers, par des radiateurs à ailettes. Les autres locaux de vie sont constitués par une cuisine, une réserve à vivres, une citerne alimentée par une source.

Les locaux sanitaires comportent : latrines, infirmerie, douches pour gazés et poste de secours.

Les locaux techniques sont constitués par l’usine (2 groupes CLM 108 de 25 CV chacun avec génératrice de 23 KVA) avec magasin à gas oil et citernes à eau, une salle des filtres, plusieurs emplacements de ventilation, un local TSF et téléphone (sous l’entrée) et un central téléphonique.

Filtres.

Groupes CLM 108.

Ventilation.

Les locaux de combats, outre les puits et blocs avec ventilation, récupérateurs et refroidisseurs de douilles, regroupent : poste de commandement et magasins pour charges, artifices, munitions et cartouches.

Bloc

Divers équipements en excellent état sont toujours en place : coffres blindés à documents, répartiteur téléphonique, batteries de filtres, etc.

La déclaration de guerre à l’Allemagne, le 3 septembre 1939, surprend les alpins en pleine construction des points d’appui dont certains ouvrages ne seront terminés que début 1940. Ensuite, pendant le temps d’expectative de la drôle de guerre, le calme est mis à profit pour installer les lignes téléphoniques reliant les ouvrages de la Haute Vallée et peaufiner les dernières défenses. En dehors de ces travaux, les troupes, outre les patrouilles des SES sur les cols frontière, s’occupent comme elles peuvent et améliorent l’ordinaire en piégeant les marmottes ou en tirant le chamois.

Le 10 juin 1940, le tonnerre éclate sur les Alpes : l’Italie « se muove in guerra » et poignarde la France dans le dos le jour même où la Bataille de France est quasiment perdue face à l’Allemagne. La nouvelle est connue dès 18 h par la TSF. Pour la population de Maurin et des divers hameaux de la haute vallée de l’Ubaye (Saint Antoine, la Barge, Maljasset, Combrémond,…) ainsi que des villages de Fouillouse, Serennes et Saint Paul, elle est synonyme d’évacuation immédiate. Les habitants n’ont qu’un délai de quatre heures pour réunir barda et bétail puis descendre par leurs propres moyens, c’est à dire à pied, jusqu’à Saint Paul distant pour certains de 15 km. Bien sûr, les troupes des PA ne peuvent qu’assister avec amertume à ce triste spectacle d’exode. De Saint Paul, la population est évacuée en camions à partir de 4 h du matin sur un premier centre de repli à la Motte du Caire (Basses Alpes), puis par la suite par le train vers la Lozère. Les troupeaux de moutons et de vaches sont, eux, conduits vers Allos, Colmars et Beauvezer.

Sur le plan militaire, le secteur Ubaye commandé par le colonel Dessaux est divisé en deux sous secteurs : Jausiers (lieutenant colonel Soyer) et Ubaye Ubayette (lieutenant colonel de Dinechin). Sont affectés à ce dernier sous secteur le 83e BAF et le I/299e RIA soutenus par l’artillerie déjà citée. Le chef de bataillon Achard commande le quartier de Saint Paul. Du 10 au 22 juin 1940, finalement peu de choses se passent sur la Haute Ubaye où seuls parviennent les échos des opérations des SES ou les tirs d’artillerie sur le secteur de Larche au sud, ou en Queyras au nord. Quelques escarmouches entre la SES du I/299eRIA à la bergerie de Longet et des tirs des 75 de Vallon Claous sur des infiltrations italiennes au vallon de Chillol sont les seuls faits qui méritent d’être signalés

L’opération ‘‘M’’(M comme Maddalena du nom italien du col de Larche) a pour but de s’emparer rapidement de la vallée de l’Ubaye pour descendre ensuite celle de la Durance et rejoindre à Marseille les forces de l’opération ‘‘R’’ (R comme Riviera) qui se seront emparées des Alpes méridionales et du littoral méditerranéen.

Du coté français, de l’Ubaye au Restefond, le secteur dépendant de la 64e DI, aux ordres du colonel Dessaux, regroupe 4 bataillons et 7 SES ainsi qu’une centaine de pièces d’artillerie. En face, les Italiens ont concentré le IIe CA (général Bettini) qui aligne 5 divisions et un groupement alpin avec en réserve une division et un groupement motorisé. L’Ubaye voit ainsi en face d’elle la plus forte concentration de troupes italiennes de l’ensemble du front des Alpes. Le rapport de force pour l’infanterie est de 9 contre 1 : 37 bataillons italiens contre 4 français.

Le plan de l’opération ‘‘M’’ prévoit d’occuper d’abord la haute Ubaye et la vallée de Maurin (attaque de l’aile droite au jour J, le 22 juin), puis de pousser ensuite au centre sur Larche et Meyronnes (jour J + 1) en agissant, en aile gauche, au sud, sur Jausiers pour atteindre Tournoux et la Condamine.

Le PA de Maurin en avant poste, les PA de Fouillouse et le PO de Plate Lombarde en position de résistance sont donc directement menacés par l’offensive, non seulement de l’aile droite italienne mais également par le centre de l’attaque, qui, en débordant Viraysse et Plate Lombarde, pourrait déboucher sur Fouillouse et Saint Paul.

Le 22 juin au matin, la IVe GaF, le 2e Raggruppamento Alpino (Varaïta Pô) et les 1er et 2e Alpini de la 4e division alpine « Cuneense » (général Ferrero) entrent en action du col de Longet à celui de Stroppia. Les SES de la tête de l’Ubaye (groupe de la SES I/299e RIA commandé par l’aspirant Moro et éléments de la SES bis 73e BAF) se replient depuis les hauts pour protéger au plus près le PA de Maurin. Les Italiens en profitent et, passant par le col de Longet, s’installent au nord sur leur premier objectif : la montagne de Cristillan. Plus au sud, le bataillon « Saluzzo » (2e Alpini) franchit avec difficulté le col de l’Autaret très enneigé et parvient à la bergerie du lac de Parouart tandis que le bataillon « Borgo San Dalmazzo » descendant du col de Mary parvient en vue de la vallée vers la mijournée. Ce bataillon est d’abord freiné dans son élan par la SES bis 73e BAF puis fixé jusqu’au soir par le petit groupe de combat du sergent Bramati installé à l'abri de rochers vers la croix du Passour. La pression des assaillants se fait forte sur le PA de Maurin tenu par la 2e compagnie du I/299e RIA. Aussi, dans la soirée, le commandement du secteur autorise t il le chef de bataillon Achard à replier son avant poste (le PA de Maurin) sur la Ligne Principale de Résistance, c’est à dire les PA de Fouillouse, à huit kilomètres en arrière. Ce repli n’aura pas lieu car le lieutenant Berthet commandant le PA, qui a jusqu’alors arrêté toutes les infiltrations, se fait fort de tenir sa position.

Une partie de la réserve du quartier (1re compagnie du I/299e RIA) est engagée pour sécuriser la route entre le pont Voûté (pont du Sapin) et la Blachière en surveillant particulièrement le vallon d’Aval et le vallon de Chauvet. Une autre partie de cette réserve, la 3e compagnie du I/299e RIA, stationnée au col de Mirandol, est envoyée en renfort à Viraysse qui a connu la défaillance des artilleurs, servants de ses mortiers de 150 de tranchée, que le colonel Dessaux vient de renvoyer vertement sur leur position en les menaçant de faire intervenir sur eux les jumelages de mitrailleuses de l’ouvrage de Saint Ours Haut si de tels faits devaient se reproduire. Cette compagnie reçoit le 23 juin mission d’assurer la couverture depuis le Roir Alp mais elle ne la remplit que partiellement en se repliant le soir même sur Saint Ours Haut. Ce n’est que le lendemain, 24 juin, qu’elle parviendra à Viraysse dans une action menée en commun avec la SES 83e BAF du lieutenant Costa de Beauregard.

Dans la partie sud du dispositif, le 1er Alpini s’est aussi lancé à l’attaque dès le matin. A 5 h, le caporal chef Arnaldo au Bloc 3 du PO de Plate Lombarde sonne l’alarme : 200 italiens viennent de déboucher du col de Stroppia et « descendent en zigzag comme en pays conquis ; le col est noir de monde ». L’artillerie est immédiatement prévenue et, lorsque l’ennemi atteint le fond du Vallonnet, l’enfer se déclenche. Une pluie d’obus s’abat, venant tout à la fois de la tourelle de Roche la Croix et de la batterie de 105 de Serennes : encagement à obus percutants, fusants et obus à balles au milieu, le tout accompagné des rafales des FM du PO… C’est aussitôt la débandade ! Vers 17 h, une seconde tentative subira le même sort et sera repoussée. Au cours de cette journée, l’artillerie tire plus de 300 coups sur la zone.

Dans le même temps, le bataillon italien « Dronero » qui a franchi le col de la Gypière a atteint rapidement le refuge du Chambeyron et menace très directement le PA de Fouillouse Haut. Lorsqu’il arrive à hauteur de l’ancien canal d’irrigation, les pièces d’artillerie de Vallon Claous, de Saint Paul et de Serennes les prennent sous un feu nourri. Leur commandant blessé, les Italiens tentent de se replier. Une partie reflue vers le refuge de Chambeyron, une autre essaye de s’échapper par les éboulis de la Souvagea et vient s’abriter dans la combe du Nid d’Aigle. Certains brandissent des mouchoirs blancs et se rendent au PA de Fouillouse Haut. Ces prisonniers sont d’abord dirigés vers le PC de compagnie à la ferme de Champ Rond, puis par l’ancien chemin de Fouillouse, ils sont conduits à Serennes. Au cours de leur interrogatoire, ils avouent candidement que leurs officiers les avaient assurés qu’il n’y aurait aucune résistance en face d’eux et qu’ils coucheraient le soir même à Barcelonnette ! Par prudence, la SES III/299e RIA et une section de la 3e compagnie de réserve patrouillent dans le bois de l’Eyssilloun et le vallon de la Baragne, au sud ouest de Fouillouse, et s’assurent qu’aucune infiltration ne s’y est produite pendant la journée. Durant toute la nuit, le canon continue à tonner sur la haute vallée de l’Ubaye « au point que le village de Serennes en est tout illuminé ».

*

La météo est extrêmement mauvaise : brouillard, pluie, neige et froid. Pourtant les directives du général Pintor commandant la 1re armata face au Secteur Ubaye Ubayette sont ambitieuses : « pousser à fond l’action dans la vallée de l’Ubaye en direction de Gap avec une double diversion : au nord vers Guillestre et au sud de Barcelonnette vers Draguignan ». Le mouvement des ailes doit précéder celui du centre et l’envahisseur procédera par submersion en lançant un maximum de troupes par tous les points de passages possibles, y compris les cols et itinéraires montagneux les plus difficiles. L’action a débuté au sud (Restefond les Fourches) dès 3 h du matin. Au nord, la division « Cuneense » reprend l’offensive à 5 h avec pour premier objectif Saint Paul et doit, pour y parvenir, s’emparer d’abord du PA de Maurin qui résiste toujours.

A Maurin, les 14e et 15e compagnies du bataillon « Borgo San Dalmazzo » attaquent vivement de front le point d’appui pendant toute la matinée tandis qu’une compagnie du bataillon « Saluzzo » tente de déborder la section Velluet qui en tient la partie nord, mais sans résultats appréciables, ce qui indispose fortement le commandant du 2e Alpini, le colonnello Baucherio.

Dans la zone de Fouillouse, la partie du « Dronero » qui s’était repliée la veille au refuge du Chambeyron s’est regroupée et attaque en direction de la vallée, freinée par deux groupes de la SES III/299e RIA. Toutefois, à la faveur du brouillard épais, les alpini finissent par atteindre, sans être repérés, les barbelés qui ceinturent le PA de Fouillouse Haut (on se souvient que ces barbelés sont éloignés d’une bonne centaine de mètres des petits ouvrages). Brusquement, vers 9 h 30, le brouillard se déchire et les défenseurs aperçoivent immédiatement les assaillants à quelques dizaines de mètres. Un feu nourri d’armes automatiques les rejette aussitôt derrière le rebord de terrain que suit le sentier. A l’abri de cette légère crête, ils évitent le PA, le contournent par le nord et progressent vers le bois de Preina et l’Ubaye. Cependant, comme la veille, l’artillerie les prend violemment à partie et leur progression devient alors très difficile.

L’après midi

A Maurin, les Italiens sont soutenus à partir de 12 h 30 par deux batteries de montagne du groupe « Pinerolo » (4e RAM) qui ont réussi à franchir le col de Mary, mais sans grand effet.

Vers 14 h, le général Ferrero (division « Cuneense ») pousse lui même en avant ses chefs de bataillon, car « étant donné la situation militaire et politique, il faut concentrer tous les efforts sur Saint Paul ». A la fin de la journée, seules deux sections de la 23e compagnie du « Saluzzo » auront réussi à contourner le PA par le nord

et à suivre les hauts de la rive droite de l’Ubaye. Elles s’installent alors sur les pentes du col de Girardin à la cote 2346. Cependant, le brouillard épais et le temps exécrable les empêchent de réaliser l’action projetée sur les 65 de la Barge. La situation pour les défenseurs pourrait à ce moment être critique, car dans la matinée la rumeur a couru d’une infiltration importante par le vallon de Chillol qui aurait coupé la route entre le pont Voûté et la Blachière. Si ces faits étaient avérés, l’avant poste de Maurin serait coupé de la position de résistance (Châtelet Fouillouse Haut) et ne pourrait plus être ravitaillé en munitions et renforts. Inquiets, le commandant Blanchard et le capitaine Lépine du PC de Saint Paul montent à Serennes en début d’après midi et gagnent ensuite Saint Antoine avec deux douaniers volontaires. A Saint Antoine, une patrouille est formée qui reconnaît ensuite la route jusqu’à la Barge : la voie est toujours libre. En effet, ce sont des éléments de la SES bis 73e BAF qui ont pu contenir le « Pieve di Teco » dans le vallon de Chillol, appuyés efficacement par l’artillerie qui arrose copieusement les deux cols (Pas Nord et Pas Sud de Chillol) qui donnent accès aux lacs du Marinet et au delà aux cols frontière. Epuisés, les hommes de la SES bis 73e BAF sont repliés à Saint Antoine pour prendre un peu de repos mais qui sera de courte durée.

Au-dessus de Fouillouse, le bataillon « Ceva » (1er Alpini) vient prêter main forte aux éléments infiltrés la veille et le matin. Un violent et très précis barrage d’artillerie le disperse rapidement. Il se replie immédiatement sur la frontière par le col de la Gypière.

Le « Dronero », quant à lui, est quand même parvenu dans le bois de Preina et la combe du Nid d’Aigle à 400 m environ de la route de Maurin entre le Châtelet et Saint Antoine. Il lui faut encore traverser l’Ubaye, alors qu’il est sans cesse harcelé par l’artillerie (batteries de Serennes, Saint Paul et Vallon Claous) et qu’à la moindre éclaircie les mitrailleuses et FM des PA du Châtelet et de Fouillouse Haut les prennent à partie. En milieu d’après midi, un grand flottement se dessine chez les Italiens. Certains alpini

cherchent le salut dans un repli, qui ressemble plus à une fuite, par le Pas de la Souvagea, d’autres complètement assommés par deux jours de martèlement d’obus et d’armes automatiques préfèrent se rendre. Ils sont recueillis par le groupe de combat de Saint Antoine qui, pour leur faire franchir l’Ubaye grossie par trois jours de pluie et de neige, doit leur tendre une longue échelle. Tard dans la soirée, les restes du « Dronero » reçoivent l’ordre de se replier sur le col de la Gypière, compte tenu des énormes difficultés de ravitaillement en vivres et munitions et pour les évacuations sanitaires. Une section reste en couverture au niveau du lac Premier entre le refuge du Chambeyron et le col. Pour ces deux jours de combats, 72 prisonniers auront été faits dans la zone Fouillouse Saint Antoine.

Le général Bettini (II° corpo d’armata), ce soir là, ordonne de reprendre l’attaque le lendemain « aux premières lueurs de l’aube pour atteindre les objectifs précédemment fixés »… et il insiste pour qu’elle soit menée énergiquement !

* 3e jour : 24 juin Sur Maurin, les opérations reprennent dès 1 h 30 avec un tir nourri de mortiers installés dans la carrière de marbre. La 15e compagnie du « Borgo San Dalmazzo » déborde alors la position tenue par la section Velluet sur la rive gauche de l’Ubaye. Les sections de la 23e compagnie du « Saluzzo », installées la veille à 2346 sur les pentes du col de Girardin, attaquent rive droite. La 14e compagnie du « Borgo San Dalmazzo » agit, elle, frontalement. Les Italiens finissent par parvenir jusqu’aux barbelés et des infiltrations se produisent un peu partout dans le périmètre même du PA. Le sergent Beneton est tué à son poste de combat. Après bien des hésitations, car il craint pour la sécurité de ses hommes, le lieutenant Berthet ordonne aux 65 de la Barge un tir de fusants sur ses propres positions. Cette action osée d’épouillage repousse pour un temps les assaillants. Les murs de l’église et quelques tombeaux du cimetière adjacent portent encore des traces des éclats d’obus. La SES bis 73e BAF remonte de Saint Antoine jusqu’aux premières lignes et contribue à donner un peu d’air aux défenseurs du PA en contre attaquant par le sentier de la Barge au col de Girardin. Elle déloge les Italiens installés depuis la veille dans la barre rocheuse des pentes de Girardin. Cependant un second alpin est tué dans le PA : l’agent de liaison Gourdon. En fin de matinée, la tentative d’encerclement a échoué. Par ailleurs, la 13e compagnie du « Borgo San Dalmazzo » qui tente de déborder vers la Blachière, au sud du PA, est stoppée par une zone minée. Dans l’après midi, malgré les risques sur la route coiffée par les Italiens et leur pression toujours maintenue sur le PA, un véhicule de l’atelier de réparation de Briançon parvient sans encombre jusqu’à la section de 65 de la Barge pour y changer un tube. D’ailleurs, au dessus de la route, au vallon de Chillol, les alpini du « Pieve di Teco » pris dans une violente tempête de neige et toujours sous le feu de l’artillerie du quartier, sont finalement repoussés dans la région des lacs de Marinet, tandis qu’une cinquantaine de prisonniers sont capturés sur le plateau de Chauvet par la section Delajoud du I/299e RIA. Sur Fouillouse, le Châtelet et Serennes, les opérations auraient dû reprendre à 5 h 30. Mais le 1er Alpini a ordonné au « Dronero » et au « Ceva » durement éprouvés de n’envoyer que des éléments d’observation et de sécurité ainsi que d’essayer de récupérer les blessés et égarés des deux jours précédents. Seuls quelques petits groupes errent encore dans le bois de Preina et finissent d’être dispersés par l’artillerie. Partout un matériel important et varié a été abandonné et jonche le terrain.

Avant que ne survienne l’heure du cessez le feu, les Italiens veulent à tout prix gagner du terrain, en particulier à Maurin. Ils réussissent à nouveau à s’infiltrer dans le PA en fin d’après midi et, vers 21 h 30, après avoir progressé sous la Gélinasse par le col de Miéjour et le vallon de Teste, parviennent sur la rive gauche à moins de 300 m de la position des 65 de la Barge. Le sous lieutenant Restelli qui commande la section fait alors pivoter ses pièces et déboucher à zéro ; l’ennemi est repoussé avec l’aide, une fois encore, de la SES bis 73e BAF. Quelques Italiens sont capturés. Au centre du PA, la section de l’adjudant Dubouchet se maintient au niveau de l’église de Maurin, tandis que, au sud sur la rive droite, la section Belloc au niveau de Maljasset contient toujours l’adversaire. Les assaillants sont ainsi fixés quasiment hors du périmètre avec le soutien des batteries du quartier (Serennes et Saint Paul). Cependant la situation reste critique et de l’aveu même du maréchal des logis chef Saillard, chef de pièce à la section de 65 de la Barge : « les deux dernières heures [avant l’armistice] nous ont paru interminables ». A la fin des combats, les défenseurs du PA qui aura tenu ont à déplorer 2 tués et 2 blessés.

Le secteur Fouillouse - Châtelet est, lui, beaucoup plus calme. On note seulement l’installation dans l’après midi d’un 155 Court aux Graves du Châtelet qui arrose alors efficacement le col de Mary où une colonne muletière est décimée, ainsi que la zone des lacs de Marinet où s’est abrité le « Pieve di Teco ». Une centaine d’obus est également tirée sur l’Italie en contre batterie d’une pièce italienne installée entre Saretto et Chiappera. Les dernières heures avant l’armistice sont en effet marquées par un véritable feu d’artifice, les artilleurs mettant un point d’honneur à vider leurs caissons.

A 0 h 35, le canon se tait sur les Alpes. Cependant l’ordre officiel du cessez le feu ne parviendra au PC du 2e Alpini que le 25 juin à 5 h 30. Par la suite, dans la matinée, une délégation d’officiers italiens descend du col de Mary et se présente au PA de Maurin. L’adjudant Dubouchet les conduit au lieutenant Berthet et constate, non sans amertume et regret, vu l’issue des combats, que « c’était pour manger un peu, car leur ravitaillement n’avait pas passé la montagne ».

En Haute Ubaye, les gains de terrain réalisés par les Italiens sont négligeables. Certes, ils se sont emparés de quelques bergeries (Hubac du Longet, Le Gâ,… ) dans la très haute vallée ainsi que du hameau de Combrémond, mais ont été arrêtés au niveau de l’église de Maurin. Au dessus de Fouillouse, ils n’ont pu gagner que la zone montagneuse et déserte qui s’étend du col de la Gypière au refuge de Chambeyron. Les défenseurs du quartier de Saint Paul ont fait plus de 120 prisonniers. Ils ont à déplorer 2 morts au combat (le sergent Beneton et l’agent de liaison Gourdon au PA de Maurin) et deux blessés. Une tragique méprise a fait un troisième mort : le sergent chef Barbet qui, dans la nuit du 23 au 24 juin, en ravitaillant le PA de Fouillouse Haut par très mauvais temps n’a pas répondu aux sommations d’une sentinelle. Quant aux pertes italiennes, elles furent élevées, surtout autour de Fouillouse où toute la journée du 25 juin des caravanes de mulets évacuèrent les blessés et les morts ; ces derniers sont chargés par trois sur les bâts, deux en long et un en travers, pour être dirigés rapidement sur l’Italie après un premier dépôt au refuge du Chambeyron. L’évacuation des cadavres et des blessés se fera avec une telle célérité que les opérations seront déjà terminées lorsque le service sanitaire français proposera son aide à son homologue italien. Le brigadier des douanes Audiffred qui se rendit sur les lieux put constater que le terrain était jonché d’effets militaires, vareuses, manteaux et capotes déchirés, de pansements, de fusils, de grenades et de munitions : « c’était lamentable à voir ».

Pour l’ensemble du secteur Ubaye Ubayette, les Italiens eurent 127 morts, 1 526 blessés ou « congelati » et 399 prisonniers ou disparus (les Français, 4 morts et 5 blessés, soit un rapport de 9 à 2 052 pour la totalité des effectifs mis hors de combat).

Le 25 juin, le colonel Dessaux adresse à ses troupes l’ordre général n°5 confirmant le cessez le feu, mais dont les mots, compte tenu du bilan final, prennent une particulière résonance :

« Officiers, sous officiers, Caporaux et brigadiers Alpins, Canonniers et Sapeurs de l’Ubaye, l’ordre nous est donné de cesser le feu.

Nous l’exécutons les dents serrées, mais sans honte parce que l’ennemi qui nous fait face n’y est pour rien.

Depuis le 17 juin, nous sommes attaqués par CINQ Divisions Italiennes : DIX contre UN.

L’ennemi n’a pas entamé nos avant-postes. Nous lui avons fait 400 prisonniers sans lui en laisser un seul.

L’honneur est sauf, vous pouvez garder la tête haute. »