About Me

Landscape Architecture

畢業於台大園藝暨景觀學系,喜愛創作、欣賞美的事物,

也喜歡與人交流、學習新事物。關心社區及環境,希望

透過空間設計創造人與土地的連結以及美感體驗。

杜宜瑾

教育程度 SKILLS

工作經驗

經典工程顧問有限公司 專案工讀生

獲獎經驗

台灣世曦工程顧問股份有限公司 暑期實習生

LANGUAGES

110學年第二學期書卷獎

Content

源遠流長 城南水源文化園區整合計畫Cheng Nan Shuei Yuan Cultural Park Integrated Design

01 p.2

02 p.10

韻流 南港綠廊核心公園設計Taipei Music Center Park Design 03 p.18

卉萃 三重集賢環保防災公園增設環狀線地下機廠及車站之設計JiXian Disaster Prevention Park Design 04 p.26

瑠水蟾蟾

民族實驗中學景觀改善計畫Taipei Municipal Minzu Experimental High School Campus Landscape Improvement Project 05 p.32

繁花四景

四季庭園植栽設計4 Season Garden Design

Others

素描/手繪/拼貼Sketching / Drawing / Collage

p.33

源遠流長

城南水源文化園區整合計畫

Cheng Nan Shuei Yuan Cultural Park Integrated Design

畢業設計|2022-2023

Taipei, Taiwan 指導老師:劉柏宏 組員:李和潤

主要貢獻:議題歸納、策略發展、平面配置、圖說製作

台北市下城南地區於日治時期為水源發源地,曾被劃為台北市都市計畫之第八號公園;隨 戰時需求轉變,陸續作為日軍砲兵營地、國民時期的聯勤通信修理廠與眷村,公園預定地 因此被切割,失去原都市公園之定位。

時代更迭,台北市於2004年的都市計畫將基地劃為南區防災指揮預定地,使本區重獲成 為公園之契機;惟基地內陸續拆遷的眷村建物中,許多極具文史意義之資產未受妥善保存, 使得城南文化軸帶出現斷裂;同時,周邊水綠資源之不連續、未來使用者遊憩需求亦是本 計畫關注之議題。

本計畫藉由追溯水源地久遠之脈絡,重塑文史場景,喚起人們過去對於場域的情感及記憶; 並整合建築及開放空間,賦予其新的機能,使城南地區的文化精神得以傳承並延續。

SITE

基地於清領時期為水田遍布的農業景觀,至日治時期成為八號公園預定 地,而後因應戰爭轉而作為日軍的砲兵聯隊基地。

隨國民政府遷台,美援時期的醫療建築群以及眷村聚落的形成,直至今 日嘉禾新村的部分強拆,皆見證了基地於不同時代的歷史角色及人們對 土地複雜的情感。

檢討周邊現行都市計畫及防災計畫,以公園綠地 之開放空間作為本計畫範圍。 總面積約12.7公頃。

文化區位 藍綠帶區位

計畫議題

城南地區之文化資源豐富,北側有日治 時期文化資產,南側有郊山眷村文化聚 落,基地具串聯城南藝文帶潛力,未來 能吸引觀光客進入 。

基地與蟾蜍山、新店溪等自然資源比鄰,是未 來串聯藍綠帶之關鍵塊區。

另外,基地曾是瑠公圳林口支線流域,但現今 水道封蓋、築堤以隔新店溪,人與水的關係逐 漸疏遠。

城南地區雖具有許多珍貴的文史資源,然 延續至古亭、公館一帶的歷史文化遺產卻 因未經規劃設計,有的未對外開放,有的 被忽視,而在空間上出現斷裂。

城南地區除了是台北市重要的文教區,也包含都 會中的大型綠地及商業活動,因為土地權屬複 雜、整合不易,使基地許多空間閒置且非對外開 放,如何兼顧使用者休閒遊憩需求也是此區域的 重要議題。

基地應具有環境友善、舒適之水綠環 境,及環境教育空間,以縫合周邊山 系、溪流之藍綠帶

基地周邊土地利用現況主要包含住宅、 學校及政府機關。

基地內部土地利用現況則主要包含住 宅、政府機關及文化保存使用等。

汀州路24巷 剖面

規劃策略 實質計畫發展

文化 藍綠帶 生活

改造、保留、重現等方式活化 各文資場域,於基地東、北 側,形成串聯城南藝文軸帶南 北之關鍵區段。

以跨堤綠橋、水道景觀營造、 大面積綠植等方式,於基地 西、南側達到縫合周邊水綠之 關鍵區段。

提升基地易達性,吸引周圍人 流,導入不同強度之活動,於 基地中央向外輻射出,串聯文 化園區各場域之生活系統。

分區定位 動線

根據基地內歷史發展脈絡,並考量園區營 收及管理,將基地分為四大區——十字 樓療癒區、學人新村市集區、眷村文化區 以及自然探索區。

空間策略

保留汀州路24巷必要的防災通行功能, 縫合被道路切割的南北側基地空間。

連接周邊人行道與自行車道,打造跨提大 橋增加基地易達性。

規劃主要遊園動線,串聯各場域,使旅客 能體會不同的景觀氛圍。

綠化 建築再利用

以植物展現地景的歷史演替,象徵基地的 文化歷經各時代的疊加、累積,孕育出的 嶄新地貌。

拆除基地內閒置建物及永春區違建,保留 具有歷史價值之建築,依據結構特性及歷 史脈絡賦予新的機能。

打破邊界 活化點位 串聯區域

全區平面配置圖

利用跨堤橋體串聯基地與新店溪河 畔,打破土堤隔閡,增加基地易達 性。同時綠化橋體,串聯基地內外 綠帶。

以十字樓前兩翼延伸軸 線,引導向內集中的動線, 使十字樓創作中心成為整 體視覺焦點。

結構改造十字樓部分房 間,增加天際線通透性及 空間綠化,同時保存其經 典十字造型。

蓊癒園境 食農教學區

轉化十字樓過去作為醫療單位之歷史 背景,規劃西南側為景觀療癒空間。

十字樓西北側延伸螢 橋國中校園,設置戶

外教室、鑰匙孔花 園,提供師生進行食 農教育。

利用土丘區隔水源快速道路的噪音,同時 利用地形起伏,安排遊戲場,以及多功能 草坪,增加基地生活休憩功能。

水田樂農區

以圳道及水田重塑園區於清、日時期曾作為墾地 之脈絡,同時以市民農園經營模式提供民眾體驗 園藝種植樂趣、親近水體之機會。

學人新村文創市集 眷村家家酒

模擬過去嘉 禾 新村層疊有機形式之建 築結構以及饒富趣味之街廓,以逐漸 低下牆 面 及虛化之傢俱擺設,由僅存 之建築實空間走向虛空間,呼應嘉 禾 新村遭拆除之命運,同時提供遊客探 索機會。

販售眷村美食,將 過去的眷村文化融 入生活及飲食中。

利用學人新村建築物相鄰的特性,引入 商業活動作為文創市集, 不僅吸引遊客 前來欣賞其建築之美,亦能吸引遊客消 費,為園區增加維護管理之經費。

同時,將愛德幼兒園之綠地轉作野餐草 坪,支應學人新村之商業活動行為,並 於其中撒布圓形草丘,呼應幼兒園童趣 意象。

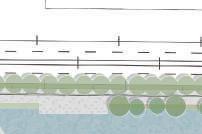

韻流 南港綠廊核心公園設計

Taipei Music Center Park Design

景觀設計及實習(三)|2022

Taipei, Taiwan

指導老師:劉金花

組員:李和潤

主要貢獻:課題對策歸納、設計構想、 平面配置、圖說製作

台北市南港區作為台北市東區與新北市接壤門戶,從過去的煤煙繚繞的黑鄉 逐漸轉變成科技及文創產業中心;隨著近年東區門戶計畫大力推動下,以及 台北流行音樂中心的營運,得以預見南港在城市中更多的發展性及價值。

為配合東區門戶計畫、南港綠廊計畫,本計畫透過改善北流周邊公園綠地景 觀,加值北流藝文氛圍及公共屬性、營造東區門戶意象並展現城市美學。

台北市

南港區 基地位於台北市南港區,即東區門戶計畫範圍內之台北流行音 樂中心周邊綠帶。

周邊服務設施眾多,以流行音樂中心及南港車站為兩大據點, 又南港車站為三鐵共構包含商場之車站,吸引不少人流;而 2019 年竣工之流行音樂中心作為南港的新地標,使基地成為 匯聚藝文產業、商業活動之重要開放空間。

1900s 南港鐵路通車,為台 灣較早期的鐵路車站

1920s 南港成為煤礦及茶葉

之重要產地及轉運站

1950s

設立紡織、食品等工 廠,成為北台灣重要

之工業區

1980s

產業轉型,設立南港

經貿園區,包括住宅、 商業、軟體工業區等

2000s

發展科技及文化及休 閒設施,包括南港展 覽館、北流等

基地區位 歷史發展

潛在使用者 基地現況

集結流行音樂與流行文化,台北流行音樂中心不僅是 流行音樂表演場所,更是以流行音樂產業出發、描述 流行文化與生活型態的機能型園區。

可容納 5,000人、專屬流行音樂演出的中大型表演場 地「表演廳」 座落於北基地,南基地則有以主題策展 方式呈現臺灣流行音樂光榮歷史與各種面貌的「文化 館」、以培育臺灣音樂人才為目標的「產業區」等場 館。

南北基地由造型天橋串聯,三棟主建築位於同一水平 線,除加強整體建築的統一性,也以視覺軸線引領參 觀者至不同目的地。

基地使用者以北流及南港車站為主,包含表演者、觀 眾、消費者等等,待未來基地北側之世界明珠建案竣 工後,會增加更多商辦人士以及住戶等使用者,故於 公園設計時,需要考慮更全面的活動行為。

相關計畫

東區門戶計畫

流行音樂及文創產業:提升經濟效益,並

建立文化產業群落,提供青年創業基地。

公共環境:完善的公園環境,提升周圍環 境品質,扭轉南港黑鄉印象。

南港綠廊計畫

市民大道軸線綠化及空橋系統連結主要地標, 優化人行空間及城市形象,並實踐韌性城市之 願景。

本次計畫三大主要課題皆與都市計畫相關,可見都 市計畫在此具舉足輕重的地位,三個課題分別為展 現東區門戶、支應綠廊計畫以及加值北流。

為展現東區門戶美學,對策上需要先研究南港、北 流城市特徵,加以擷取轉化,作為營造東區門戶意 象之基底,同時可以應用於設計時之形式,例如: 鋪面形式、裝置形式。

為加值台北流行音樂中心,對策上須因應使用活動 特性,給予更多相應活動,以北流目前是來觀展、 遊覽的使用者為多的情況,基地的使用者可以於此 享受更多藝文表演,形同北流延伸,不僅讓使用者 又更多體驗,另一方面也加值北流於南港的地標 性。

為支應綠廊計畫,對策上需設計綠帶,該綠帶必須 以帶狀甚至面狀分布,而非點狀,以較有效率地使 生物能夠在綠與綠之間穿梭。

課題與對策

設計構想

擷取北流音韻流動及南港棕帶煤煙繚 繞的意象,以流線串聯公園軸帶,透 過流線不同的振幅,創造空間變化, 營造快與慢、疏與密不同的空間體驗。

機能分區

館前廣場 鋪面設計疏導表演廳人流;噴水造景及植栽綠化提升休憩功能。

停等休息區 開放表演廳北側綠地空間,提供鄰里休憩或觀眾停留等候。

入口意象 觀景池及鋼構雕塑打造東區門戶門面。

橋下廣場

引入商業及街頭表演活動,增加橋下空間使用率。

藝文走廊

規劃藝文走廊,營造基地整體藝術人文空間氛圍。

帶狀草坪 連續帶狀草坪,串連公園軸線;大面積地被,增加地表入滲率。

景觀滯洪池 不同視高及寬窄的臨水空間,增加使用者環境體驗;滯洪池可容 納暴雨來襲時的洪水;臨水栽種耐淹水植栽作為雨水花園。

北基地鋪面延伸表演廳屋頂的剛硬折線,向外輻射發散為柔和的流線,象徵音樂文化由北 流向外傳揚。

南基地市民大道側配合綠廊計畫,設置景觀滯洪池並栽植水岸植物,打造都市中悠哉慢行 的藍綠軸帶;忠孝東路側連接空橋出入口,以透過帶狀草坪及藝文走廊引入多元的人文活 動,營造充滿活力的都市景觀空間。

空間中異質的活動分布,如同時而緊湊、時而舒緩的音樂,展現多樣貌的遊憩行為。

景觀滯洪池設計構想

設置景觀滯洪池,暴雨來臨時作為滯洪的空間;周邊種植耐淹水的水岸植物,打造雨水花 園,提升景觀美質並實踐韌性城市目標願景。

以曲線橋體連接公園軸線,根據不同高度而有不同視域景觀( 2 公尺觀景平台可眺望北流 建築、親水階梯可觀賞水岸景觀);橋面寬窄變化創造空間節點,提供停留休憩的空間; 圍欄流線造型結和座椅等設施。

藝文走廊設計構想

將藝術過程分為啟發、創造、交流等三階段:

從空橋一側進入藝文走廊,設置設置戶外藝術 展覽區,透過藝術鑑賞啟發靈感;銅管互動性 音樂裝置藝術,讓使用者可參與藝術的創作; 社交休憩停,提供創作者及民眾進行交流及休 憩的空間。

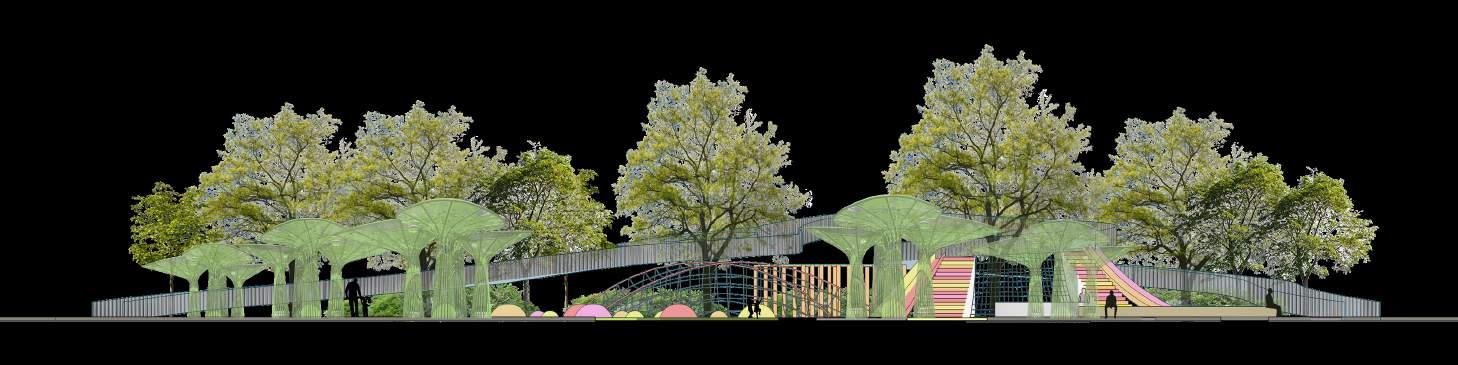

卉萃

三重集賢環保防災公園 增設環狀線地下機廠及車站之設計

JiXian Disaster Prevention Park Design

景觀設計及實習(三)|2022

New Taipei City, Taiwan

指導老師:張伯茹 組員:李和潤

主要貢獻:基地分析、設計構想、平面配置、圖說製作

集賢環保公鄰近溪美大排,坐擁廣大綠地,並配設運動場、 兒童遊戲場等休閒遊憩設施,為三蘆地區的特色公園。臺北 市捷運工程局於109年規畫將於集賢公園下方設置捷運環 狀線北環段的地下機廠,完工後集賢公園上方將進行復舊維 持公園綠地形式。

本計畫評估地下機廠及捷運站點新建後的使用需求,並考量 原有公園的使用行為,整合公園地上部的相關設施,期望將 集賢公園規劃兼具節點機能、運動休閒功能、景觀美質的遊 憩景點。

基地區位

新北市 三重區

基地位於新北市三重區富貴里集賢路160號對面,占 地36,900 平方公尺。公園位於重劃區內,五華街與集 賢路交叉口。

基地分析 內部動線

基地位於集賢路及五華街的交會處,以環河北路與淡水河 畔公園相隔,東側如意街為住宅區。

Y22站點位於集賢路與五華街路口,人流量除來自原公園 使用者之東側住宅區,因應捷運開通,公園將成為通勤交 通樞紐,東南側學區及西南方密集住宅區使用需求隨之增 加。

課題以三大面向為區分, 分別為交通動線、 景觀美質以及遊憩空間上的課題, 對策則相應於其課體之下。

機能分區

規劃主次動線,連接人工 基盤中量體。

廟宇易達性低, 與公園不相融

改善廟埕空間, 串聯周邊區域

公園服務範圍擴大, 成為地區性交通樞紐

規劃站點周邊動線,完善 廣場、出入口等節點機能

未有效規劃遊憩資源, 遊憩行為集中特定區域

加強各區域功能及特色 ,區分不同的使用行為

溪美大排水岸景觀 具發展潛力

增設親水廣場, 豐富水岸景觀層次

植栽維護管理不佳, 配置缺乏協調美感

復舊原本栽植樹種, 依習性及美學配置

1 入口廣場 引入商販、 文創市集活動, 並設 計停等處, 作為公園交通樞紐。

2 休閒草坪 提供野餐、 跑跳的空間, 利用地 形整地, 增加活動多元, 是入口 廣場的延伸空間。

3 兒童遊戲場 靠近警察局, 使幼童遊戲時, 能 有較安全保障。

4 全齡體健區 鄰近北蓮宮, 不僅方便高齡使用

者運動, 同時也靠近未來北側住 宅區, 以服務其他年齡族群。

5 親水廣場 親水廣場與水岸景觀區相呼應, 讓使用者的親身接觸水體, 增加 使用者與水的互動。

6 水岸景觀區 優化大排景觀, 提供使用者更多散 步、 親水空間

7 環狀步道 環狀步道繞行足球場以及親水廣場, 讓使用者能趕是不同景觀, 也提供 不同行進速度的使用者其活動空間。

8 街頭健身區 與環狀步道及運動場相近, 提供使 用者更多元體健選擇。

9 單元休憩區 疫情環伺, 利用單元區隔的休憩區, 避免使用者與非必要他人群聚。

10 運動場 復舊原本公園運動場域, 其中包含 籃球場以及足球場。

平面配置圖

人工基盤 轉化紋理 串聯動線

設計構想

薈萃,為聚集之意,與集賢之意相呼應。

擷取新北市市花——山茶花重瓣交疊紋理切割公園,並以涵有花卉意象之柔和曲線 串聯動線。

希望藉由整合人工基盤、串聯周邊動線,活化基地內的鄰避設施,使集賢公園在未 來增設捷運站點後,不僅能匯集各處人流,亦能成為草木繁盛、兼容並蓄的都會鄰 里公園。

動線計畫

捷運站入口廣場疏導通勤人流,維持大排一側主動線,並配 合西北側新建住宅區開闢多處出入口。

全區規劃環狀動線供步行者和跑者運動使用。

燈光計畫 植栽計畫

不同亮度、色光、高度、形式的間接照明設施,兼具機能性 及美觀性,使夜晚亦可成為市民遊憩的景點。

復舊原公園內的植栽,另栽種台北原生植物,提高植栽及生 態多樣性。

常綠密林 :復舊原公園內的榕樹、樟樹、垂榕、黑板樹、茄 苳等。

緩衝隔離綠帶 :選用耐陰台灣原生灌木,如台灣野牡丹藤、 含笑、女貞、青紫木、鵝掌藤等。

季節性喬木 :原公園內的艷紫荊、苦楝、大花紫葳、美人樹、 鳳凰木、木棉、阿勃勒、楓香等。

分區構想

入口廣場 兒童遊戲場

廣場引入多元活動,可供商業活動擺攤市集、藝文展演等。 涼亭模組,作為入口意象裝置,可供旅客短暫休憩停留。

高架步道結合遊具,為不同心智發展階段的孩童設計各種挑戰度的設施。

高架跑道 水岸景觀區

重新規劃水岸空間,增加視覺變化性。 階梯下燈條間接照明,搭配不同型式的燈飾使大排成為公園內的夜間亮點。

環狀步道從地面延伸至4公尺高架設施,供跑者不同坡度的訓練,一般休閒散步者亦可至高點觀景。

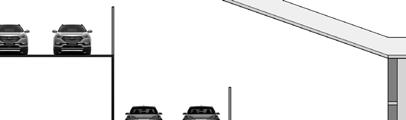

景觀設計及實習(二)|2021

Taipei, Taiwan

指導老師:劉柏宏 組員:李和潤

主要貢獻:基地分析、平面配置、圖說製作

民族實驗中學坐落於蟾蜍山山腳下,經歷過去農業時期的水圳景觀、日記時期蠶改 廠、煥民新村聚落形成,其歷史悠遠、立地優良,至今成為台北市重要文教區的實驗 中學,並辦理創新生態實驗課程,期望培養學生成為國際綠公民。

本計畫透過校園景觀改善,營造瑠公圳意象、串聯蟾蜍山景觀,回應生態及人文教學 需求,以協助民族實中成為一所能在潺潺流水中,不僅完善教學責任亦盡到社區責任 之實驗中學。

臺北市民族實驗國民中學位於臺北市大安 區基隆路與羅斯福路交叉口。緊鄰師大分 部,台灣科技大學,台灣大學等文教區。

基地範圍為民族實中南側操場周邊校園, 包括附設幼兒園區域。

清朝時,蟾蜍山是新店、景美一帶往來台北必經通道,當時清政府於此設立 「公館」,並開築水利設施。日治時期未推動農業現代化,於此設立蠶改廠。 自1950年後蟾蜍山作為空軍司令部指揮中心,為台灣空防核心。蟾蜍山下 的煥民新村,因劃入台科大校地,故曾經發生徵收爭議,該處人文歷史意義 深厚。

汽機車以大門為主要出入口,亦有垃圾車 進出東側門;行人以校門及幼兒園側門為 出入口,中央穿堂及東側開口為進出建物 的主要動線。

停車位與汽機車出入口距離遙遠,造成不 便;普遍路寬窄,且多處有人車共道的問 題,易產生行人安全的疑慮。

面積:21616 平方公尺 班級數共12班,學生共246人,教職人 員共56人

校園圍牆雖保護校園安全,卻組絕社區交 流及外界的自然環境;多環境教育設施, 反映實驗中學精神;休憩空間較匱乏,數 量及變化少

課題對策 設計手法

綜合以上分析,將課題依照服務對象區分校方 及鄰里,校方有教育、校安、停車及景觀改善 的需求,其中教育包含生態教育、人文教育及 體育培訓;鄰里除了停車及景觀改善之外,還 增加休憩的需求。

機能分區圖

誘蝶植栽

配合環境教育, 引入蟾蜍山生態, 並提升景觀美質

樸門教育

配合樸門農法, 配置鑰匙孔花園及雞舍, 推廣永續農業理念

人本空間 綠帶加厚

規劃校園周邊人本道路, 車道退縮優化人行空間 考量校園安全, 加厚綠帶藍帶產生空間阻隔

兒童遊戲區

加厚綠帶,規劃綠籬及草坡,達到視覺通透性及校園安全需求。

體育活動區 規劃七人制足球場,推廣學校專項體育。

童軍教育區 改建同教大樓,增設生態性薄層綠屋頂,廣植綠化地被,提倡無 痕山林精神

生態教育區 引入蟾蜍山生態,配置誘蝶幼鳥植栽,配合課程設計生態雞舍及 樸門農法菜園。

鄰里友善區 重現水道意象,規劃涼亭及體健區,打造鄰里之休憩場域。

1.攀岩場

3.鑰匙孔菜園

2.童教大樓

4.人本步道

7.體健區

8.家長接送區

5.生態池

1.攀岩場

3.鑰匙孔菜園

2.童教大樓

4.人本步道

7.體健區

8.家長接送區

5.生態池

將羅斯福路119巷之80個汽車停車位及400個機車停車位移至地下停車場,預計下挖兩層可容納 240個汽車車位。

為達到生態教育誘蝶的效果,於生態教育區選擇蜜源性植物。

沿著水道栽種耐澇之水岸植物。

基地中原本種植之喬木全數保留,於人本步道周邊補種台北原生樹種。

基地中部分區域因植栽、建物遮陰,種植耐陰之觀葉植物。 蜜源植物

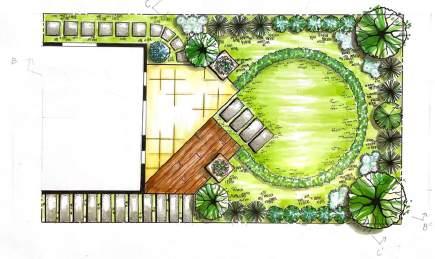

繁花四景 四季庭園植栽設計

4 Season Garden Design

景觀維護與管理|2021

指導老師:張伯茹、李碧耆

植栽估價表 平面配置圖

平台7.5*10 m 階高15 cm*4階

面積 20m*20m 區位 新北市郊區之私人別墅庭院,西側為高3層樓之建築 地形 最低最高差在10cm之內

春天選用羊蹄甲、洋紅風鈴木、平 戶杜鵑、蜀葵、瑪格麗特、紫藤等 粉紫色植栽,符合春天奼紫嫣紅的 意象。

夏天正值植物的生長期,除了綠 葉,並搭配洋繡球、金露花、粉萼 鼠尾草、鳶尾、藍牽牛、藍色睡蓮 等藍紫色花卉,為炎熱的夏季帶來 清爽的感受。

配合四季時節轉換,在庭院內種植多種顏色、各個季節開放 的植栽,藉由樹形和草花顏色的變化,以及休憩平台、水 池、花架等設施,讓使用者能有多元的感官刺激。

種植不同高度之喬木、灌木、草花相互搭配,垂直空間具有 層次;花架設有攀藤植物、水池有水生的睡蓮,提供使用者 視線從高至低、遠而近有不同的空間體驗。

隨著天氣轉涼,落葉植物的葉子開 始轉黃,為了營造秋天豐收的意 象,故採用銀杏、開花的台灣欒樹、 結果的金露花、桂花、芳香萬壽菊 等黃橘色調的植栽。

冬季植物生長勢相對弱,選用結蒴 果的台灣欒樹、四季秋海棠、一串 紅、日本山茶、炮仗花等橘紅色植 物,以強烈的紅色做為視覺的焦 點,消弭蕭瑟的負面觀感,也呼應 聖誕節、農曆春節的節慶氛圍。

Sketching / Drawing / Collage