Groupe de mémoire de fin d’études

Matière à Expérimentation

Enseignants : Stéphane Berthier et Eva Madec

Les problématiques abordées dans le cadre de ce groupe de mémoire interrogent nos manières d’agir et de construire au XXIe siècle, après la prise de conscience du désastre écologique engendré par la société industrielle et « extractiviste » du XXe siècle. Si le XXe siècle a été le siècle de la transition industrielle du secteur du bâtiment, le XXIe siècle sera celui de la transition écologique qui nous impose désormais d’apprendre à construire autrement, dans le respect de nos écosystèmes.

Les thématiques abordées dans le cadre de ce groupe de mémoire articulent et interrogent les mots clés suivants : Transition écologique, ressources, matières, matériaux, réversibilité, recyclage, production circulaire, circuits courts, biosourcés, expérimentation, art de bâtir, technologies, outils, artisanat, industrie, fabrication numérique. Les valorisations via publications, poursuites en PFE Mention Recherche et en cycle doctoral sont vivement encouragées.

Groupe Matière à expérimentation

la main, la truelle et la terre

sakan d’hier et d’aujourd’hui : l’artisanat à l’ère de l’automatisation

Aline Roselle

Février 2024

Direction : Stéphane Berthier

Cette recherche s’érige sur la volonté d’explorer le métier de Sakan par l’expérimentation, directement sur le terrain. L’approche anthropologique adoptée révèle que la découverte du métier de Sakan offre un éclairage significatif sur la culture japonaise. L’univers de l’artisanat devient ainsi une fenêtre précieuse pour comprendre son fonctionnement, car je demeure convaincue que l’âme du pays repose entre les mains des artisans japonais. Mon séjour au Japon m’a enseigné que tout repose sur la patience et l’observation, qui constituent des valeurs inhérentes à la culture japonaise, une « culture du dedans ». Ce mémoire est une expression de mon point de vue, basée sur des expériences et des rencontres, parfois uniquement par le biais de l’observation car je ne pratique pas la langue. Initialement axée sur l’inventaire des enduits japonais, ma recherche a évolué, au fil de cette année passée au Japon, vers le dévoilement des caractéristiques profondes et riches de ce métier. Au cours de ce périple d’une année, mon approche de recherche a privilégié les enquêtes sur le terrain : formations, rencontres, récits de vie et interviews directes, visites de chantiers et de monuments emblématiques, expérimentations personnelles. Elle comporte une documentation originale, qui sous-tend un premier état de l’art Sakan en langue française.

Groupe Matière à expérimentation

l’intelligence artificielle au service du réemploi

une collaboration entre architecture et machine

Sarah Gabilan

Février 2024

Direction : Stéphane Berthier, Julien Boitard, Xavier Tiret et Klaas de Rycke

À une époque où les débats sur la décarbonation, la préservation des ressources, l’évaluation du cycle de vie des bâtiments et le comportement des consommateurs occupent une place centrale, nous explorons, au sein de la communauté architecturale, diverses stratégies durables. C’est dans le panorama évolutif de l’architecture que le réemploi de matériaux prend une nouvelle dimension incontournable, révélant l’une des réponses essentielles à la quête d’une construction circulaire. Si le réemploi de matériaux connaît aujourd’hui un regain et est (ré)introduit dans notre quotidien, celui-ci va à contre-courant de l’économie existante et reste une pratique sous-exploitée par le secteur du bâtiment. C’est au cœur de cette transformation que se trouve une convergence captivante : celle du réemploi et de l’intelligence artificielle [IA], deux domaines dont les intersections ouvrent la voie vers une expansion de la pratique pour les acteurs de la construction.

Groupe Matière à expérimentation

la lune

ceux qui y croyaient et ceux qui ceux qui n’y croyaient pas

Louis Massie

Février 2024

Direction : Stéphane Berthier

Ce travail sur le bois de Lune souhaite dépasser la simple étude d’un savoir-faire traditionnel devenu dans l’air du temps. En embrassant une vision globale de la foresterie et de la construction, il permet d’évoquer les sociétés qui ont côtoyé et oublié cette pratique, sans la circonscrire à son aspect technique et scientifique.

Cette étude sur le bois de Lune révèle une cohérence entre savoir-faire et sociétés. Cette cohérence vient affirmer le caractère hybride du bois de Lune. À la croisée des sciences sociales et anthropologiques, des sciences techniques et industrielles, de la foresterie et la construction. Ce mémoire pose le bois de Lune, en tant que pratique sociétale, en point de convergence entre le passé, le présent et l’avenir.

Diagrammes illustrant la similarité des variations des diamètres d’épicéas en fonction des marées. En haut, deux courbes illustrant la variation de fûts de jeunes épicéas, conservés dans l’obscurité totale avec une température stable et maitrisé En bas, la courbe des marées gravimétriques calculés en même temps (17 au 20 Juillet 1998) et au même en droit (Florence, Italie) que les relevés sur les arbres.

Diagrammes représentants la perte en eau, la densité relative ainsi que l’absorption d’eau par immersion de l’épicéa de Norvège sec. Les lignes verticales indiquent les pleines lunes, les lignes pointillés indiquent les nouvelles lunes.

: Maison traditionelle en bois de l’Emmental Bernois avec indication des domaines où l’on tient compte des phases lunaires. Dessin d’après Wilhelm Liechti (1980). Que ce soit pour obtenir un bois incombustible dans la construction de cheminées (1), un entreposage et séchage idéal donnant des billes et sciages non attaqués par les champignons ou insectes (2), des bardeaux ou tavillons résistants aux intempéries et aux champignons (3), une récolte favorisant ou au contraire empêchant le rejet de souche (4) ou encore un bois de construction dur, solide et résistant aux agents de dégradation (5), l’on estime que la lune peut jouer un rôle essentiel. Par ailleurs, on en tenait et tient encore compte, pour la pose des clôtures dont les pieux doivent rester fermement plantés (6), pour la fabrication de barriques ou füts restant étanches (7), pour les travaux d’entretien de routes et correction de torrents, dont les structures doivent rester stables et ne pas raviner (8), pour la confection de bassins en bois étanches et résistants à la pourriture (9), pour le flottage du bois les jours où les billes sont mieux portées par l’eau (10), pour l’obtention d’un bois de feu bien inflammable et à haute valeur calorifique (11) ou encore pour le captage de sources maintenant un bon débit (12).

Groupe Matière à expérimentation

us, habitus & dispositifs thermiques au japon

Héloïse Vaujour

Février 2024

Direction : Stéphane Berthier

Cette recherche est le fruit de mon expérience passée au Japon et de mon apparente faiblesse à supporter le climat japonais, et cela en toute saison. Mes interrogations, se sont formulées, suite à une conversation, qui me semblait improbable, avec mon employeur lorsque j’ai dû lui expliquer le principe de chauffage central. Ce n’était en réalité que mon occidentalocentrisme qui limitait mon interprétation du confort thermique que je considérais comme acquis, mais surtout universel. Mon expérience japonaise m’a permis d’apprécier différemment les fluctuations thermiques et c’est ainsi que je me suis vue développer de nouveaux usages et habitudes de vie, qui me permettaient de trouver non plus une stabilité thermique constante mais une forme de réconfort au travers de dispositifs alternatifs, propres au mode de vie japonais. L’habitus est, selon Marcel Mauss, un concept mettant en lien les dimensions diverses d’ordre physique, social, culturel mais aussi psychique. Si l’habitus thermique existe, son concept induit qu’il est évolutif car, issus des conditions climatiques. Il est aussi le produit de structures sociales et culturelles, qui ne sont pas immuables. Les structures sociales occidentales actuelles favorisent l’artificialisation de notre environnement, tel que l’a théorisée Reyner Banham, exacerbant les problématiques énergétiques et climatiques actuelles. Et cela d’autant plus que le mo- dèle occidental se propage au travers du globe et notamment au Japon, où graduellement, la population transforme son habitus de «thermique du corps», privilégiant les standards de confort thermique occidental. Cette analyse comparative, nous permettra d’entreprendre, au travers du prisme des habitudes, dispositifs et usages, passés et présents, de la thermique japonaise, de nouvelles considérations sur nos standards de confort thermique. Ainsi, en réfléchissant sur les composantes de notre habitus thermique occidental, nous pourrons trouver des solutions alternatives face à notre «thermique de l’espace» énergivore.

Groupe Matière à expérimentation

existe-il un futur au terrazzo vénitien ?

Manon Simon

Direction : Stéphane Berthier

Il était une fois, Venise. Il y a un an, j’ai pris la décision de partir en Erasmus à Venise, une ville que j’espérais non seulement explorer en tant qu’espace urbain, mais aussi découvrir « toute la conspiration de l’enthousiasme » humain qui l’anime. Venise restera pour moi une expérience bouleversante qui a profondément influencé ma perception de l’urbanisme et de l’architecture. Une ville qui fascine parce qu’elle est aussi flamboyante que résiliante. Il est essentiel de vivre la Sérénissime comme une redécouverte de l’architecture, où chaque élément révèle le talent de l’architecte en tant que créateur d’espace, privilégiant la méthode à la prolifération, la finesse à l’abondance. S’égarer dans les innombrables rues de Venise, c’est également s’égarer dans les différents palais vénitiens. C’est être confronté à la splendeur d’une époque révolue, qui a pourtant développé tant de procédés ingé- nieux. Ces palais regorgent d’histoires, des méthodes d’observation dissimulées à des modèles constructifs permettant de s’harmoniser, avec un environnement si singulier. Pratiquer l’architecture vénitienne, c’est s’immerger dans une infinité de détails sans fin. Cependant, l’un d’entre eux a particulièrement attiré mon attention : le sol de ces magnifiques demeures. Alors que certaines ornementations imitent à la perfection des matériaux précieux, grâce à la peinture, le sol vénitien représente la quintessence de la luxure. Bien qu’il ne s’agisse que d’un sol foulé par de nombreux visiteurs, il incarne toute l’idéologie des vénitiens, témoignant d’un savoir-faire aussi bien artistique que technique.

Groupe de mémoire de fin d’études

Habiter la ville Ici et ailleurs, hier et demain

Enseignantes : Roberta Borghi et Magali Paris

Ce groupe de mémoire propose une réflexion sur la question de l’Habiter au croisement de deux approches : l’ici et l’ailleurs.

On s’intéresse à l’habiter à travers une appropriation de l’ici, des territoires que nous pratiquons, en tant qu’habitants, étudiants, travailleurs... Il s’agit d’interroger les lieux de notre quotidien, de repenser la manière dont nous les observons et représentons pour comprendre comment l’habitat est construit, les rencontres interindividuelles s’organisent, les déplacements se configurent et comment nous interagissons avec les phénomènes externes…

On propose également de porter attention à l’habiter à travers une appropriation de l’ailleurs, des territoires que nous découvrons et vivons, par choix, par hasard ou par nécessité, en tant que touristes, voyageurs, migrants, travailleurs, nomades... Il s’agit d’interroger les effets de notre présence et de nos actions sur les lieux que nous fréquentons de manière occasionnelle, temporaire, fugitive, imprévue... Cette approche demande à être réinterrogée, en termes d’échelles et de pratiques, à la lumière des crises que nous traversons (sanitaire, écologique, climatique, économique, politique…) : Quels ailleurs ? Quelles limites/

limitations ? Quels déplacements et quel rapport aux autres ? Comment penser, et, surtout, construire notre habitat ? Comment lire le rôle de l’architecte dans la construction de nouveaux liens entre l’architecture, ses habitants et son environnement ?

Ouvert aux expériences personnelles et engagées (choix du sujet, du terrain, des méthodes d’enquête, des formes de valorisation), ce groupe est conçu comme une rencontre exploratoire entre les intuitions des étudiants et l’accompagnement théorique et méthodologique des enseignantes. Nous encourageons une pratique intensive du terrain, enrichie d’observations et d’enquêtes attentives sur ce qui se passe dans le réel, et questionne aujourd’hui l’architecte.

Les articulations entre mémoire et projet (P45 et/ou PFE) ainsi que l’exploration de modes de représentation originaux sont vivement encouragées.

Chercher à faire la ville à partir d’une compréhension de nos modes d’habiter et de leurs transformations passées - en cours - et à venir, nécessite sans doute d’adopter une perspective plurielle et d’élargir nos champs de compétences.

Groupe

habiter le temporaire

Léa Calus

Février 2024

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

L’Allemagne est le premier pays destinataire des migrations internationales en Europe. La capitale de la Bavière souffre de la même crise du logement que Paris. Par l’étude immersive du Bellevue di Monaco, à Munich, destiné à l’accueil des réfugiés, et par le regard de sociologues, d’architectes, d’urbanistes, de philosophes, et de poètes, j’ai cherché à comprendre comment habiter le temporaire ?

J’ai cherché à saisir le processus de la migration, d’intégrer les besoins des personnes accueillies pour nourrir une réflexion collective sur ce que l’hospitalité représente dans son intégrité, d’un point de vue politique, sociologique, et architecturale.

Par les rencontres que j’ai fait dans le lieu, les témoignages et les observations méthodiques par le dessin, j’ai questionné l’identité des personnes exilées à travers l’habiter, leur expérience, la transition et son impact sur l’état psychique, la place de l’intimité dans les lieux d’accueil temporaires, et les éléments qui constituent le sentiment d’être chez soi.

Enfin, j’ai cherché à saisir comment vivre ensemble, entre individualisme et altruisme, en m’intéressant à la construction des communautés, à l’identité collective d’une part et au sentiment nationaliste d’autre part. En m’essayant à prendre du recul sur la société et son fonctionnement, j’ai cherché par ce mémoire à donner à comprendre des mécanismes politiques, sociaux, psychologiques, afin de permettre à l’architecte de saisir l’opportunité dans la ville de demain, de concevoir la ville-refuge, dont l’intentionnalité éthique et solidaire pourrait créer une nouvelle dynamique à la société.

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

noirmoutier contrastée

Sarah Bocquet

Février 2024

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

En Vendée, l’île de Noirmoutier est marquée par un patrimoine architectural fort qui répond à ses besoins historiques, liés essentiellement au domaine maritime. A cause de sa très faible topographie, les deux-tiers de l’île sont situés sous le niveau marin, ce qui a pour avantage d’en faire un territoire de marais salants. Mais chaque nouvelle intempérie n’est donc pas sans conséquences et, aujourd’hui, 4 000 de ses 14 000 habitations sont potentiellement inondables. Enfin, depuis la construction du pont en 1971, le delta entre habitants et estivants est exponentiel et contribue à une pression immobilière croissante, ne permettant plus aux locaux d’acquérir des biens immobiliers sur l’île.

Chacun de ces trois sujets-clés sont régis par des dispositifs urbanistiques législatifs très nombreux et rarement cohérents entre eux. Ils se contredisent, créent des paradoxes. Cela complique de manière non-négligeable la construction, autant dans le travail des architectes que dans la compréhension du projet par les clients. Tout le travail réalisé dans ce mémoire aura pour but d’essayer de simplifier la législation déjà en place, sans compromettre toutefois la concordance entre patrimoine, géographie et saisonnalité.

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

les souterrains habités

CAS D’ÉTUDE DU RÉSEAU SOUTERRAIN D’ABRIS

CIVILS DE HELSINKI

Camille Munoz

Juin 2024

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

Ce mémoire examine la reconversion des abris civils d’Helsinki, conçus pour protéger la population en cas de crise, en espaces multifonctionnels pouvant accueillir divers usages quotidiens. Ancrés dans le paysage souterrain de la ville, ces abris sont aujourd’hui utilisés au quotidien par les habitants, sans qu’ils en aient toujours conscience. En effet, Helsinki utilise ses infrastructures civiles souterraines comme stations de métro, parking et espace de stockage, qui font également office d’abris civils en cas de situation d’urgence. Inspiré par les travaux de Dominique Perrault et la théorie de l’habitat « sub-urbain » de Marie Trossat, ce mémoire explore comment ces espaces pourraient héberger des activités sportives, culturelles ou sociales. Ce cas d’étude soulève des questions sur les limites de l’habitabilité en milieu souterrain et sur la pertinence de réinventer des espaces souvent perçus comme strictement utilitaires. En démontrant la polyvalence de ces abris civils et en envisageant des adaptations architecturales pour des usages plus diversifiés, l’étude propose de redéfinir leur rôle dans la ville d’Helsinki, contribuant ainsi à enrichir son tissu urbain.

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

l’architecture bénéfique

Construire dans un écosystème rural

Théophile Bianciotto

Juin 2021

Direction

: Roberta Borghi, Anne-Sylvie Bruel

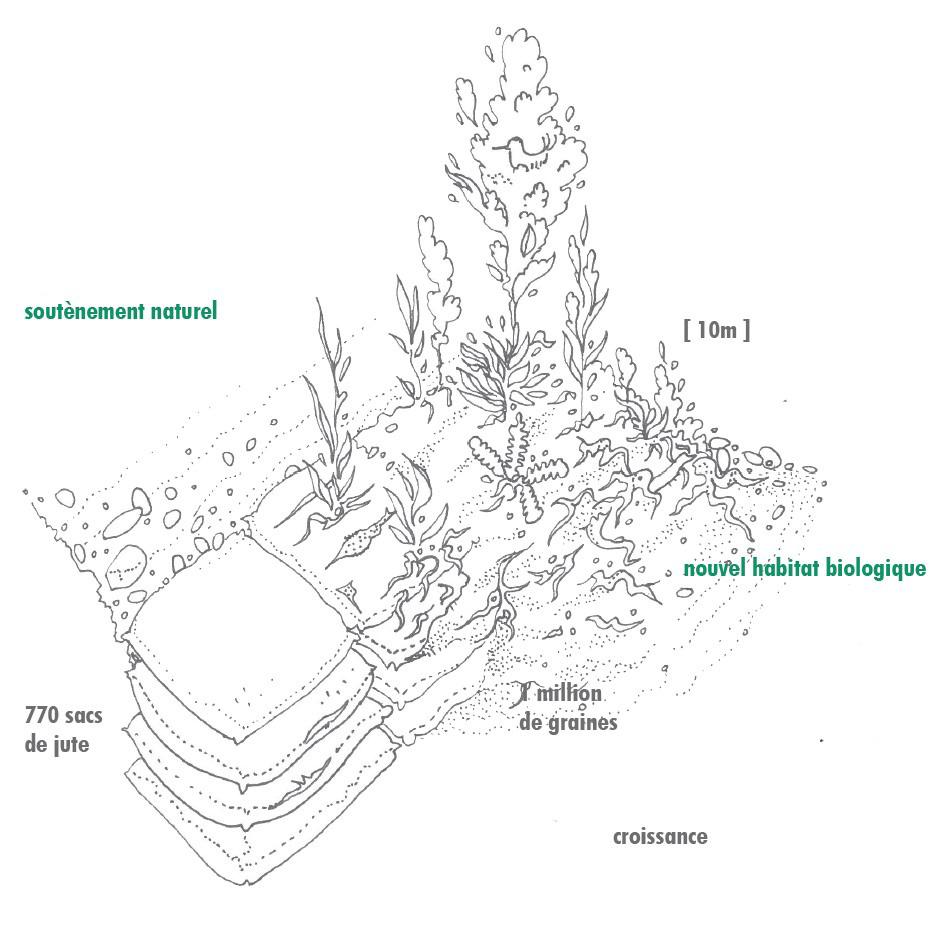

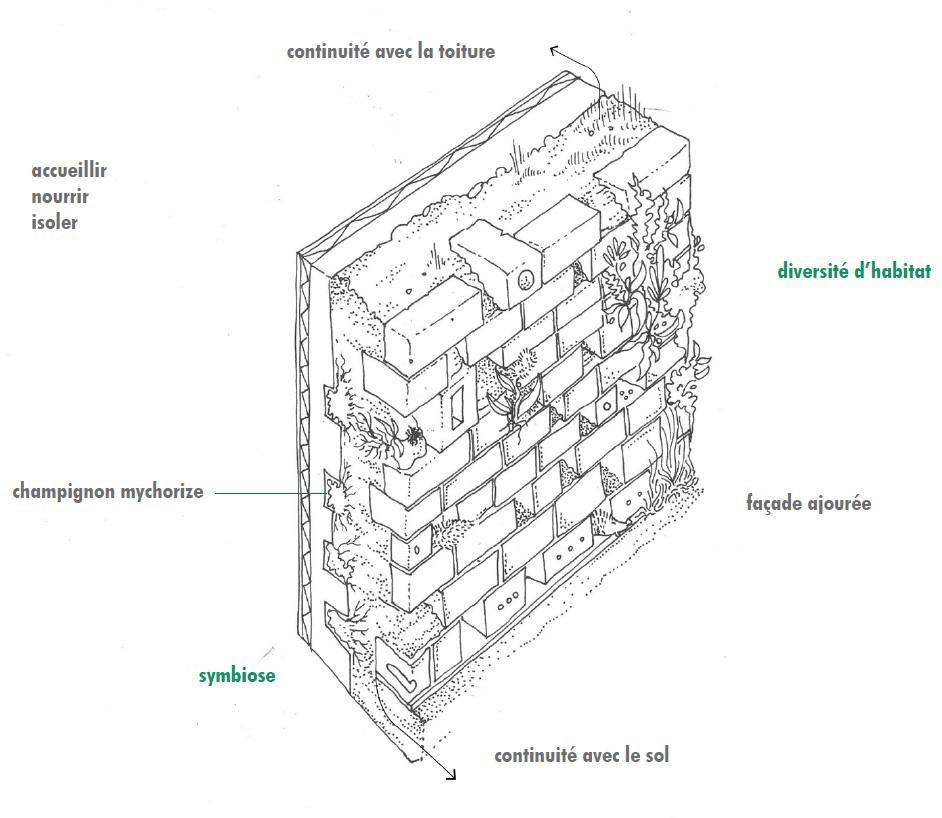

Comment peut-on construire de manière à prendre en compte la biodiversité rurale ?

Face à l’extension urbaine croissante induisant une fragmentation des habitats naturels, les villes commencent à rectifier le tir en pensant aménagement par le prisme de la biodiversité. Toutefois le problème reste entier pour le monde rural. Comprenant 70% du territoire métropolitain et l’essentiel des réserves naturelles, le paysage pastoral concentre un puissant enjeu d’aménagement. Encore exclusivement métropolitaines, les expérimentations gagneraient à étendre les frontières de leurs réflexions aux autres formes urbaines périphériques. Il s’agit de faire preuve de résilience, pour anticiper la cohabitation entre l’humain et les autres vivants sur leur habitat naturel. Inspirée d’une nouvelle génération d’écologie scientifique, nous verrons qu’une démarche architecturale se distingue en cherchant une connivence avec leur écosystème, afin d’établir une relation bénéfique mutuelle. Face au manque cruel d’informations et références d’architectures rurales liées à la biodiversité sauvage, nous mènerons une quête prospective abordant des réalisations de natures, d’échelles et de disciplines variées. Cette analyse méthodique nous permettra d’identifier les pistes de recherches pour le développement d’une architecture bénéfique rurale. Nous verrons comment ces concepteurs encouragent une promiscuité avec la biodiversité, afin de tirer profit durablement de leurs services écosystémiques. L’architecture est plus que jamais une discipline en mouvement, engagée dans la construction selon de nouveaux points de vue sur notre environnement.

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

le geste de revendiquer

PLAÇA DE SANT

JAUME,

BARCELONE

Guillaume Dondaine

Février 2023

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

Le thème de l’instrumentalisation politique de l’architecture et de la ville a suscité de l’intérêt depuis des centaines d’années et plus récemment gagné celui des philosophes, architectes et urbanistes. Ainsi, mon travail de recherche consiste à étudier les relations d’un contre-pouvoir avec une architecture qui pourrait tendre à le canaliser. On focalise sur le cas de l’indépendantisme catalan à Barcelone. La méthodologie adoptée se base sur la théorie du dispositif de Michel Foucault selon laquelle des arrangements, notamment architecturaux et urbains, exercent un contrôle sur la population, l’encadrent ou l’influencent. L’analyse des informations recueillies permet de constater des ruses agissantes d’abord par une distorsion de l’espace-temps puis par une instrumentalisation positionnelle du symbole. La première ruse relève de la capacité des manifestants à étendre leur corps en hauteur pour dominer (et s’approprier) l’espace libre au sol et sur les façades, et à user du son pour distraire et rompre avec le rythme initial. La seconde agit sur la position du corps par rapport aux arrangements architecturaux et sur l’interprétation des symboles catalans et indépendantistes.

Groupe

de mémoire de fin d’études

Écrire la ville Traces, périphéries, limites

Enseignantes : Sophie Brones, Michela de Giacometti et Maud Santini

Écrire la ville : traces, périphéries, limites est un séminaire de Master qui s’inscrit dans le champ des sciences humaines et sociales. Chaque année, les étudiants sont amenés à prendre pour terrain d’enquête un territoire métropolitain. Ils sont encouragés à s’interroger, collectivement puis individuellement, sur les modes de restitution l’enquête, sur les façons de rendre compte des connaissances qu’elle permet d’acquérir et sur les formes d’écriture et de récit possibles en anthropologie.

L’approche collective débute par une journée commune sur le terrain, en début de semestre de M1. Le territoire choisi est arpenté par la marche, tout au long d’une journée au cours de laquelle les étudiants sont familiarisés à l’enquête ethnographique.

Les recherches ainsi initiées articulent différentes échelles d’observation, elles envisagent tant les dimensions spatiales et formelles que la pluralité des usages sociaux des espaces et des lieux (jeux d’acteurs, institutions, formes de sociabilité, formes de la ségrégation, anonymat, cosmopolitisme, pratiques habitantes).

Le M2 s’inscrit dans la continuité de la recherche collective menée

en M1. Il correspond à une phase plus individuelle de l’investigation. Il a pour but la production d’un mémoire qui contribue d’une manière ou d’une autre à une réflexion sur la ville qui ne dissocie pas nécessairement logique classificatoire et ordre sensible, archive et fiction, statut de la trace et potentiel narratif du détail.

Les étudiants sont incités à travailler sur les différentes formes de perception et d’appropriation des espaces publics comme privés et sur les rythmes socialement codifiés, en portant une attention particulière aux imaginaires urbains, aux ambiances et aux façons d’en rendre compte.

La démarche et les outils mis en œuvre au cours de l’enquête sont variés : enquête ethnographique, usages de la photographie, enquête dans les archives, attention aux objets, aux images, aux récits. Dans ce contexte, des répertoires comme ceux de la littérature et du cinéma peuvent aussi être mobilisés, afin de questionner tantôt une forme architecturale, un usage de la ville, un rapport au paysage.

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

beyrouth

Agathe Blondeau

Février 2021

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

Je suis là, à quatre ou peut-être dix mètres au-dessus du sol de Beyrouth. Je contemple la ville, elle me regarde à son tour. Ma voisine d’en face me lance un hi habibiiiii (bonjour chérie). Tant individuellement que réciproquement, sur mon balcon, les regards franchissent la frontière de la balustrade en fer forgé. Et puis peut-être que tout ça n’était qu’un rêve ; car il m’arrive souvent de flâner en grillant une cigarette. Ce mémoire tend à porter une réflexion sur les liens qui se tissent sur les balcons de Beyrouth, entre intérieur et extérieur, entre corps et espace, entre visible et invisible. Il s’attache également à la manière dont le balcon régit la vie quotidienne des beyrouthins à travers les représentations littéraires, sociales, picturales, musicales ou poétiques. Bavardages, courses, voyeurisme, flâneries, repos, ragots. Ya habibte, 3anjad? Comprenez, ma chérie, sérieusement ?

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

l’immobilier L’envers du décor

Antoine Minarro

Février 2023

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

pris le fonctionnement d’une grande machine bien plus dense et complexe que ce que j’avais en tête.

Photo immeuble de logements à Meudon-laForêt source photographie, J.Richer site internet behance.net , 2013

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

monographie d’un squat montreuillois

L’EIF ou comment se manifeste le discours politique et militant dans les modalités d’habitation

Juliette Joinville

Février 2022

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

« Au départ, forme clandestine et individuelle de résistance, le squat devient progressivement un mode collectif de contestation. « (Cécile Péchu). Le squat repense l’organisation de l’habitat, il vient intriquer des réflexions politique, économique et sociale, redéfinissant ainsi ses propres règles. Cette enquête par de l’observation participante, une étude historique et des entretiens suit les habitant-e-s d’un squat montreuillois, l’EIF, dans leur lutte pour une dépollution propre et maitrisée. Mais surtout dans leur exploration de nouveaux modes d’habiter, dans la construction non hiérarchique d’une communauté. La spatialisation des luttes des squatteur-se-s se manifeste par des symboles, une organisation spatiale, des signes, des codes, mais se heurte à des dynamiques de genre, de gentrification et de politique publique. Un laboratoire incroyable de développement de modes de vie en dehors des normes sociétales.

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

suburbia

Philippe Jolivet

Février 2021

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

Suburbia est une odyssée périurbaine qui navigue entre la chaleur brumeuse de Los Angeles et les coups de vent bretons. Ce mémoire tente de décrypter un phénomène incontournable de l’urbanisation de la fin du siècle dernier et d’en soulever les problématiques économiques, sociales et territoriales. La suburbia, cette ville de « l’entre » située à cheval entre la ville et la campagne, a façonné l’imaginaire de la Californie mais aussi celui d’une France américanisée. Avènement de l’automobile, publicité, privatisation, ségrégation ou encore consommation de masse sont devenus les maîtres mots d’un urbanisme à la fois fascinant et terrifiant qui a su trouver une certaine forme de quintessence à Los Angeles. De la même manière que la suburbia fabrique une ville diffuse et complètement éclatée géographiquement, les cas d’études ne se concentreront pas sur une ville en particulier mais seront eux aussi diffus, étalés et vogueront entre différents terrains.

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

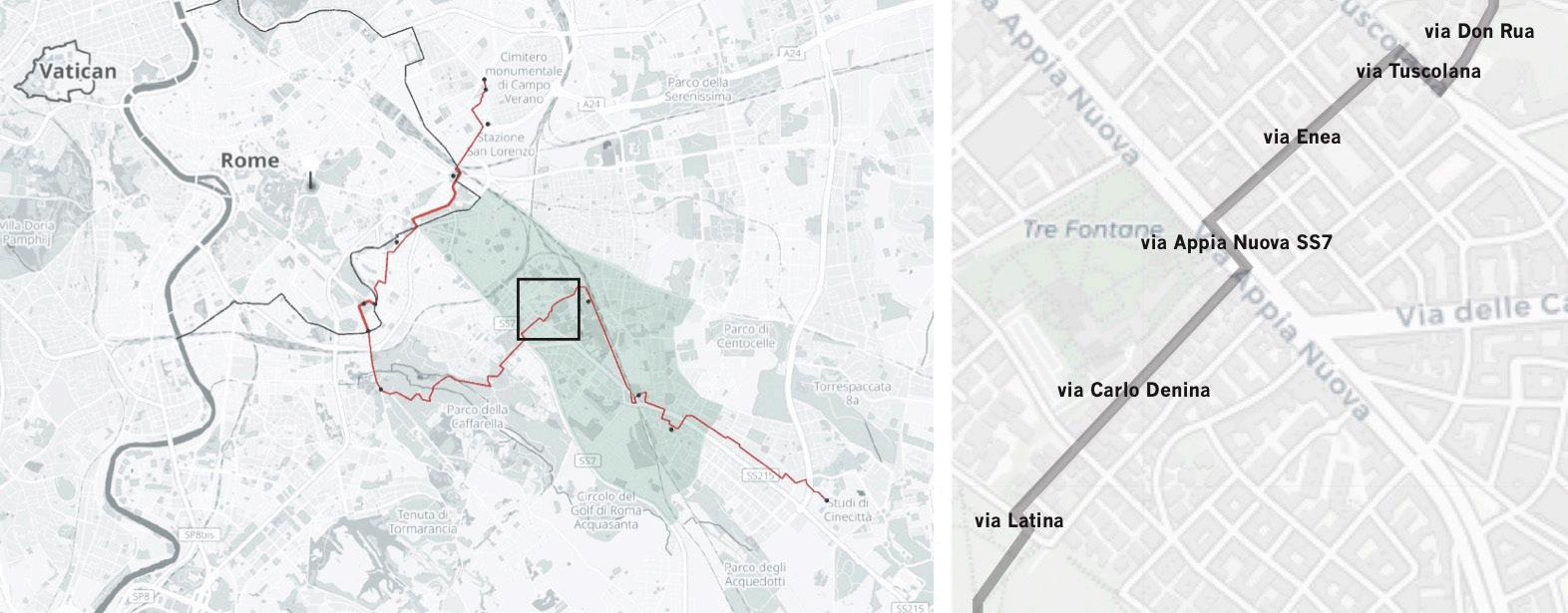

regards sur la périphérie de rome

Sophie Dartois

Février 2022

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

Rome, dont le territoire occupe 1300 kilomètres carrés, voit son célèbre centro storico ne représenter qu’un dixième de son étendue, laissant les 90% de la ville s’étirer au-delà des anciennes murailles auréliennes. L’approche adoptée dans le cadre de ce mémoire met ainsi en lumière la dissonance caractérisée par le maintien d’une frontière à la fois géographique et symbolique entre le noyau historique romain et sa périphérie. Ce travail interroge alors les implications sociologiques, urbaines, anthropologiques et historiques résultant de l’expansion de la capitale italienne. À travers la méthodologie de l’itinéraire, élaboré sur la base de quatre œuvres littéraires majeures et six films italiens, le mémoire propose huit promenades à onze « regards mandatés » participants de l’enquête. Chacun a eu la liberté de choisir un ou plusieurs parcours et de me témoigner oralement son exploration, la finalité consistant à l’élaboration d’un atlas de perceptions sensibles en vue de la mise en relation des différentes perspectives et permettant in fine d’appréhender les mécanismes à l’œuvre au sein des quartiers de la périphérie romaine.

Groupe de mémoire de fin d’études

Philosophie politique de la nature

Enseignant : Jeremy Lecomte

Le séminaire Philosophie politique de la nature propose d’encadrer le travail d’étudiants soucieux de considérer l’architecture comme un champ de problématisation matérielle de l’état de crise écologique dans lequel nous vivons.

Si cette crise écologique (réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinction extensive de la faune et de la flore) ne saurait faire débat, la question de savoir comment l’analyser et comment y répondre est loin d’être aussi consensuelle. Quel est véritablement l’anthropos dont nous parlons quand nous parlons d’anthropocène ?

De quel modèle de société parlons-nous quand nous parlons d’effondrement ? Jusqu’où faisons-nous remonter les causes de la crise à laquelle nous sommes confrontés ?

Dans ce séminaire il s’agit d’abord de comprendre quels sont les ressorts matériels et anthropiques de cette crise, en la comprenant avant tout comme une mise en crise de la conception de la nature sur laquelle se sont fondés les idéaux économiques du capitalisme, les idéaux politiques de la démocratie et la réalité matérielle du processus d’urbanisation dont nous continuons de faire l’expérience.

En M1, le séminaire s’organise ainsi autour de la lecture et de la discussion quotidienne de textes ayant trait à l’articulation de ces questions. Nous attachons une grande importance à la variation des rythmes et des supports de travail : discussions en petits groupes, discussion plénière, moments de cours magistraux, visionnage de films, courts temps de recherches, exercices d’écriture, présentations de l’avancement des travaux des étudiants en phase d’écriture, exposés en groupe, exposés individuels... etc. L’idée étant de construire une conversation collective sur les sujets de fond autant qu’un socle méthodologique solide sur lequel développer un premier véritable travail de recherche. En M2, le séminaire laisse progressivement la place au suivi individuel des projets des étudiants, alternant entre des séances mensuelles de discussion collective de ces travaux, et une forme de suivi plus personnalisé

les méandres de l’arizona

Réflexions sur la crise de l’eau dans le sud-ouest

des États-Unis

Nazca Bize

Février 2024

Dans le sud-ouest aride des États-Unis, l’Arizona a connu une croissance démographique, urbaine et économique exponentielle grâce à la manipulation de l’eau qui a permis de créer une véritable oasis au cœur d’un désert, transformant un paysage aride en un jardin florissant pour l’Homme. L’exploitation de l’eau a alimenté le mode de vie américain, caractérisé par la liberté individuelle, le capitalisme d’entreprise et une quête obsessionnelle du bonheur. Cette vision implique un système construit sur un développement rapide et un potentiel infini. Mais l’Arizona se retrouve aujourd’hui au centre de la crise de l’eau dans le sud-ouest des États-Unis. Dans ce mémoire, nous allons suivre le chemin de l’eau en Arizona pour rendre compte de l’étendue de son incidence sur les humains qui s’y établissent, les villes qui s’y étendent, les capitaux qui l’investissent, et le biome qui se fragilise. L’eau constitue à la fois un objet d’étude à travers l’analyse des dynamiques politiques, sociales et environnementales, et un prisme d’étude de l’urbanisation dans ce contexte

de la nature

quand l’étau se resserre

Bargny à la croisée des défis de l’érosion côtière et d’une

politique d’émergence délétères

Lou Cavallo

Février 2024

Un village abimé par les vagues. Des trajets de vie tenant sur un fil. Un monde qui disparaît lentement.

Une cimenterie, une centrale à charbon, un port minéralier et vraquier, une nouvelle ville.

Une communauté de pêcheurs peu à peu dépossédée de toutes ressources,

à la merci des industries, à la merci de la mer.

Entre expropriations, spéculation, pollution et appauvrissement.

Un Sénégal en devenir inadapté aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Au seuil du monde, Bargny, questionne la société et ses choix, emportée malgré elle dans la marche forcée de « l’émergence ».

de la nature

les alpes

À l’assault

d’un avenir vertigneux,

où

surpopulation et réchauffement climatique appellent à la réinvention des refuges

Agathe Riot

Février 2024

Ce mémoire explore les difficultés auxquelles est confronté le Mont Blanc, sommet emblématique des Alpes, en raison de la surpopulation croissante et du réchauffement climatique.

Autrefois symbole d’aventure et d’exploration, la montagne est désormais menacée par une affluence touristique croissante et la fonte accélérée de ses glaciers. En explorant les complexités de la gestion de ce site emblématique, nous sommes invités à remettre en question nos perceptions et nos actions face à ces enjeux pressants. Comment concilier l’afflux touristique croissant avec la préservation de l’environnement alpin ? Quelles solutions novatrices peuvent émerger de cette tension entre exploitation et protection ? En explorant les voies de la sensibilisation, de la recherche et de la collaboration, nous découvrons des pistes prometteuses pour assurer un avenir durable au Mont Blanc et à ses refuges. Cette quête pour trouver un équilibre entre préservation et utilisation responsable nous incite à poursuivre la lecture, dans l’espoir de découvrir des réponses inspirantes à ces questions vitales.

Groupe Philosophie politique de la nature

muter sous la contrainte

Une vision prospective de l’emploi du ciment

Tom Beldjilah

Février 2024

Tout autour de nous, dans nos habitats, dans les lieux que nous fréquentons quotidiennement et au sein même des territoires qui nous sont donnés d’arpenter exceptionnellement, on retrouve une même matière artificielle : le ciment.

De nos jours, tout le monde le connaît. Elément primaire du béton, le ciment est présent dans tout environnement anthropique. Liant primordial de ce matériau, le ciment a permis aux humains depuis plus d’un siècle maintenant des prouesses constructives fantastiques.

Cependant il est aussi responsable de 7% des émissions globales de CO2. L’architecture contemporaine en fait ainsi une vive critique. La question récurrente de limiter son usage pour réagir à l’enjeu universel du réchauffement climatique s’empare d’une manière grandissante des pensées et s’impose comme une nouvelle contrainte pour les architectes. Mais qui sait réellement ce qu’est cette matière ? Ce qu’elle représente pour notre société ? Quel est son impact réel sur nos environnements et sur le climat ? Et surtout, comment réduire son emploi ?

Tant de questions auxquelles je n’avais pas de réponses et qui ont motivé le choix du sujet de ce mémoire

Groupe

politique de la nature

un écosystème menacé

L’exploitation pétrolière du delta du Niger par l’entreprise Shell

Maeva Lorio Février 2024

Le delta du Niger, région densément peuplée du Nigeria, abrite une biodiversité exceptionnelle.

Depuis des décennies, elle est cependant également le site d’une intense exploitation pétrolière.

Outre le fait que les retombées économiques de cette extraction ne bénéficient pas aux communautés locales, celles-ci sont également directement confrontées à ses conséquences délétères sur leur milieu de vie.

Combat judiciaire vieux de 15 ans, le procès d’Eric Dooh contre Shell met en lumière les conséquences dévastatrices sur l’environnement et la vie des habitants. En dépit de la condamnation récente de Shell, les déversements persistent, soulevant des doutes sur l’efficacité des mesures prises. L’objectif de ce mémoire est d’analyser le conflit entre les habitants du Delta du Niger et la société Shell, entre d’une part la pauvreté et les conditions de vie dégradées, et d’autre part, la richesse mondiale que représente le pétrole. Cette analyse de l’impérialisme pétrolier dans la région vise à mettre en lumière l’opposition de deux visions de notre rapport à la nature.

Groupe de mémoire de fin d’études

Des patrimoines en devenir Paysages urbains

Enseignantes : Stéphanie de Courtois et Paola Scaramuzza

Que ce soient du bâti, des parcs publics, des promenades, des cœurs d’îlots d’habitation, des places, des dispositifs militaires, que ce soient des projets faits par des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des artistes, que les usages soient ceux prévus et qu’ils aient été ou dû être modifiés, les projets architecturaux, urbains et paysagers sont rarement regardés pour leurs qualités spatiales propres et pour les services qu’ils continuent d’offrir dans des villes toujours plus sollicitées.

Dans des villes en déprise ou au contraire des villes menacées d’implosion, ces projets et leur site ont continué d’évoluer, sensibles au cadre législatif, au tissu social, aux financements aléatoires, et aux nouveaux engagements participatifs, mais aussi aux conditions naturelles et aux attentes écologiques, tendant un miroir aux nombreuses facettes au chercheur et au projeteur de demain.

la place de bailleul

images et enjeux d’une reconstruction d’après-guerre

Flavien Vavasseur

Février 2023

À l’aube du centenaire de la reconstruction des villes dévastées par la Première Guerre mondiale, ce mémoire s’intéresse et analyse l’expression d’une pensée régionaliste, entre folklore esthétique et techniques constructives modernes, prenant comme lieu d’étude le centre-ville de Bailleul, Nord (59). « De nos jours, la réflexion sur la symbolique du patrimoine de Bailleul porte exclusivement sur sa qualité plastique. Mise en scène théâtrale d’une ambition touristique, cette architecture de façade paraît être devenue une source économique pour la ville. Cependant, les marques de la modernité semblent avoir « défiguré » cette image de ville flamande. De ce constat, le mémoire ci présent propose d’analyser ce patrimoine reconstruit en le relisant à l’aune de sa matérialité, donnant ainsi un rééquilibrage et redéfinissant sa notion. L’envie n’étant pas de proposer une vision du patrimoine primant sur une autre, mais plutôt de venir enrichir celle actuelle, de par une perception architecturale, lui permettant ainsi de dépasser cette image de décor cinématographique, en y intégrant une pensée matérielle et régionale, se faisant aux prémices d’une pensée moderne. »

Élaborations graphiques de façade de la place suivant les visions des acteurs

Groupe Des patrimoines en devenir.Paysages urbains

du cœur de bourg au territoire

les trois vies de l’usine fouché à houdan

Laëtitia Pham

Février 2023

Si les grands sites industriels dans les cités ouvrières ou les grandes villes ont été pris en charge rapidement après la désindustrialisation, il est intéressant de regarder les architectures industrielles situées dans des territoires plus ruraux tels que les petites villes et les bourgs. Ce mémoire s’intéresse à ce travail industriel qui prend à la fois place dans le tissu urbain de la ville comme le tissu rural et par conséquent au lien que cette production industrielle tisse avec le territoire et le paysage local. Cette recherche s’intéresse également à la réhabilitation des bâtiments du centreville, aux caractéristiques de cette dernière mais aussi à l’impact de celle-ci sur le lien créé avec le territoire et les nouveaux enjeux urbains de la ville.

Groupe Des patrimoines en devenir.Paysages urbains

luckenwalde - obsolescence et ostalgie d’un quartier est-allemand patrimonialisé : un kebab, quatre récits

Dennis Antiperovitch

Février 2024

Les crises récentes en Europe ainsi que dans le monde viennent nous rappeler que nous vivons dans une société dépendante en énergie et un mode de vie consommateur, et que nos routines quotidiennes ne peuvent pas durer éternellement. Il devient alors crucial de repenser nos habitudes et nos modes d’habiter, ainsi que potentiellement questionner notre rapport à l’échelle de la ville. En bordure d’une ancienne ville industrielle est-allemande, il existe un quartier qui cache derrière son image actuelle une multitude de récits, de concepts et de fonctionnements divers. Aujourd’hui, sur ce territoire rempli de friches industrielles et de bâtiments patrimonialisés, se trouve un Kebab, ainsi qu’une institution artistique dans une ancienne centrale à charbon. Celle-ci s’appelle E-Werk Luckenwalde.

Groupe Des patrimoines en devenir.Paysages urbains

ruine contemporaine. développement d’interactions et de pratiques autour du parc du lac bullicante

un patrimoine hybride à définir

Grégoire Seurat

Février 2024

Le parc du lac Bullicante, situé à Rome, ville des ruines par excellence, est aujourd’hui reconnu et protégé pour sa valeur naturelle. Mais la présence humaine, avec la structure d’un parking abandonnée, à l’origine du phénomène de renaturation dans la zone par la création accidentelle d’un lac lors de sa construction, et les pratiques mises en place par les habitants qui le gèrent, mène à développer un autre point de vue sur ce lieu. L’interaction entre la faune, la flore et les humains interroge la notion de ruine basée sur l’opposition nature/culture. Le parc du lac Bullicante, en tant que ruine contemporaine, dépasse cette opposition et la questionne, à un moment où il est nécessaire de transformer nos villes pour les adapter aux changements climatiques. Ce patrimoine hybride pose ainsi la question de sa reconnaissance et de sa gestion, à l’heure où l’architecte doit savoir proposer une organisation de l’espace permettant à chacun des individus de pouvoir s’y développer et de s’y épanouir

Groupe Des patrimoines en devenir.Paysages urbains

corral-là. un patrimoine populaire pour questionner l’architecture vernaculaire

Callista Martin

Février 2024

Les corralas sont des immeubles de logement populaires typiques du tissu dense de Lavapiés, un quartier historique de Madrid. À travers l’étude de ces édifices intrinsèquement liés à leur contexte, ce mémoire questionne la notion d’architecture vernaculaire. Très employé ces dernières années, ce terme se révèle pourtant contradictoire dans notre monde globalisé. Il s’agissait de remettre en question autant sa signification que la façon dont cette architecture est aujourd’hui réhabilitée et réinterprétée dans la production contemporaine. L’étude repose ainsi sur une analyse des corralas en tant que typologie, patrimoine et inspiration pour l’architecture de logement. La production graphique s’est concentrée sur deux méthodes : le croquis afin d’aider à l’analyse des différents objets d’étude, et la photo afin de montrer leurs nuances et complexités. Au-delà de son sujet, ce mémoire explore les questions de la forme urbaine, du logement social et de la conception durable.

Groupe de mémoire de fin d’études

Hier et aujourd’hui Art et architecture

Enseignants : Annalisa Viati Navone, Roula Matar, Elisa Culea-Hong

Le graphiste Pierre Lacombe, dans le dernier numéro de la revue Aujourd’hui : Art et Architecture, définit ainsi ses visées : « L’ambition de la revue Aujourd’hui fut de donner un reflet vivant des créations artistiques de tous les domaines plastiques. Tout en traitant de peinture et sculpture comme Art d’aujourd’hui, elle élargit son programme à l’architecture, les arts appliqués, le mobilier, l’équipement, l’art photographique, l’art de l’ingénieur, constructions, ponts, avions, navires, esthétique industrielle, etc… Aucun domaine plastique dont la qualité était reconnue ne la laissa indifférente. Cette optique s’accordait parfaitement aux idées d’André Bloc, qui souhaitait un monde harmonieux où tous les éléments fussent en accord, et dont les préoccupations plastiques prenaient le pas sur toute autre considération ». Aujourd’hui : Art et architecture (1955-1967, bimestrielle, sortie en 60 numéros, environ 5 par an) est, parmi les revues fondées et dirigées par André Bloc, la troisième ainsi que la dernière.

Les études sur l’apport culturel de la revue étant peu nombreuses, le séminaire propose une analyse détaillée, numéro par numéro, de sa structure formelle et de son contenu avec un regard particulier sur les espaces intérieurs censés être le lieu où l’intégration entre disciplines artistiques se manifeste de manière à la fois plus flagrante

et intime.

Le travail du séminaire se décompose en trois étapes complémentaires qui ont chacune une échéance spécifique. Elles mènent à un élargissement progressif des connaissances et à une concentration de l’intérêt de l’étudiant sur une thématique personnelle et liée à la revue, exploitant les acquis communs.

I-Étape (collective) de février à début mai : chaque étudiant est chargé d’analyser un numéro de la revue Aujourd’hui : Art et Architecture et de sélectionner trois articles en lien avec ses propres intérêts de recherche pour une étude approfondie.

II-Étape (individuelle) mai-juin : l’étudiant pourra définir librement, en concertation avec les enseignants, un thème de recherche et une problématique personnels qui pourront concerner un thème transversal ou l’approfondissement d’un point particulier affleuré pendant les analyses menées dans l’étape précédente. Le résultat de cette recherche sera la rédaction d’un plan, de l’introduction, d’un état de l’art et d’une bibliographie.

III-Étape (individuelle) septembre - janvier : rédaction du mémoire

LA POÉSIE SPATIALE DU PARALLÉLISME ASSYMÉTRIQUE

Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal, miroir de la pensée de Léopold Sédar Senghor sur l’architecture sénégalaise post-indépendance

Adissa Dia 2023

Mon mémoire s’interroge sur l’intersection entre l’architecture du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) réalisé par les architectes français Jean-François Lamoureux et Jean-Louis Marin de 1970 à 1974 à Dakar et la théorie du parallélisme asymétrique, politique esthétique que le président Léopold Sédar Senghor développe au Sénégal dans les années 1970. En effet, Le franco-sénégalais Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant en 1960 tente d’établir une nouvelle identité de ce que devrait être l’art et l’architecture négro-africaine. Il croit que l’Afrique et pas seulement le Sénégal devrait se construire une identité culturelle unique.

C’est ainsi que dans sa lancée politique et dans le domaine architectural, il devient le commanditaire du Centre Internationale Du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).

Le mémoire a pour but de comprendre dans une première partie le contexte historique dans lequel se développe cette théorie de 1930 à 1960 et dans une seconde partie les liaisons entre cette nouvelle esthétique et le domaine architectural sénégalais de 1960 à 1988, date de démission de Senghor de son poste de présidence.

AnALYSE DES ARTIcLES

1. Léon Degand, Nos rapports avec la sculpture nègre, NN°03 Mai Juin 1955 Page 18-20

2. Bernard Rudofsky, « Architecture Sans Architectes », N°53 mai – juin 1966, p. 28 – 37

3. Julien Alvard, « Architecture Naturelle », N°53, mai – juin 1966, p. 16 – 23

POINTS CLÉÉS ANALYSÉÉS DANS LES ARTICLES

• La Situation de l’article dans l’histoire de la revue

• Situation de l’article dans de la revue

• Etude de la composition graphique

• Etude des illustrations

• Etude des textes

• Conclusion et jugement critique

POINT BIBLIOGRAPHIE :

• Médiathèque de l’école

• Site Frac Centre-Val de Loire

• researchgate.net

• L’INHA, Institu national d’histo

Groupe Hier et aujourd’hui,

vERA SzÉkELY

LA MAISON-ATELIER À MULLERON

Maylis Laborde 2022-2023

Le mémoire s’interroge sur les relations entre l’art et l’architecture. Mon sujet s’est porté sur la maison-atelier de Vera Székely, une artiste d’origine hongroise quiexerce son art en France depuis 1946. L’étude de sa maison-atelier à Mulleron est utilisée pour déterminer comment sa pratique artistique a pu influencer l’architecture de ce lieu, et comment sa production en est impactée.

La première partie du mémoire est une étude de la carrière artistique de Vera Székely. Elle vise à déterminer quels sont les éléments importants de sa pratique artistique en utilisant principalement la monographie rédigée par Daniel Léger, un amateur d’art retraçant les oeuvres produites au cours de sa vie.

La seconde partie est une analyse de la maison-atelier de l’artiste, qu’elle construit en 1970. Elle en dessine les plans, et fait appel à l’architecte Henri Mouette pour la maîtrise d’oeuvre.

La dernière partie du plan met en lien l’art de Vera Székely et la conception de sa maison-atelier. Des détails caractéristiques de sa pratique artistique peuvent se révéler à l’observation de l’architecture de l’édifice, et son art ultérieur à la construction de la maison-atelier est impactée par cette dernière.

ANALYSE DES ARTICLES

AnALYSE DES ARTIcLES

• Peu de textes

•Peu de textes

• Choix de mise en page

•Choix de mise en page

• Illustrations

•Illustrations

• Contexte de l’article

•Contexte de l’article

• Présentation des artistes

POINT BIBLIOGRAPHIE :

•Présentation des artistes POINT BIBLIOGRAPHIE

• Médiathèque de l’école

•Médiathèque de l’école

• Site Frac Centre-Val de Loire

•Site Frac Centre-Val de Loire

• Persée.fr

•Persée.fr

• Blog avec des articles de 1955 sur le sujet scannés

•Blog avec des articles de 1955 sur le sujet scannés

•Etude du texte

• Etude du texte

•Contexte de l’article

• Contexte de l’article

En Novembre 1955 la revue Aujourd’hui Art et Architecture présente un article sur l’Eglise de Fossé. Cette église, détruite pendant la seconde guerre mondiale, est reconstruite en 1954 par une entreprise de maçonnerie locale. Elle est ensuite réaménagée sur la demande de la coopérative de reconstruction des églises de France dévastées. Le sculpteur Pierre Székely, l’artiste céramiste Vera Székely, le peintre André Borderie et la cinéaste Agnès Varda sont chargés du projet. L’article qui traite le sujet s’inscrit dans la rubrique « Equipements » de la revue numéro 5 d’Aujourd’hui Art et Architecture paru en 1955. Ce numéro est caractérisé par une abondance de documents iconographiques qui dominent les textes peu denses. Ainsi l’article est constitué d’un court texte qui expose le contexte de l’opération d’aménagement. Il se centre davantage sur les objets nés des interventions des artistes. En étudiant le contexte de l’aménagement intérieur de l’église et en analysant les choix graphiques des photographies et de la mise en page, nous pouvons nous demander comment l’article sert de promotion pour le groupe Espace.

En effet, il évoque un « net besoin de sociabilisation de l’art ». Selon lui, les deux dernières guerres, qui ont causé d’importants troubles psychologiques au sein des sociétés, ont entraîné une évolution du rôle social de l’artiste vers une vocation plus collective. Dans ce contexte où les pathologies mentales affectent une partie de la population, naissent différents courants artistiques en réaction à ce besoin d’art et à la volonté d’exprimer l’inconscient touché par les crises.

•Détails de quelques courants artistiques présentés

• Détails de quelques courants artistiques présentés

• Choix des illustrations

•Choix des illustrations

• Composition graphique

•Composition graphique

POINT BIBLIOGRAPHIE :

POINT BIBLIOGRAPHIE

• Médiathèque de l’école

•Médiathèque de l’école

• Site Frac Centre-Val de Loire

•Site Frac Centre-Val de Loire

• researchgate.net

•researchgate.net

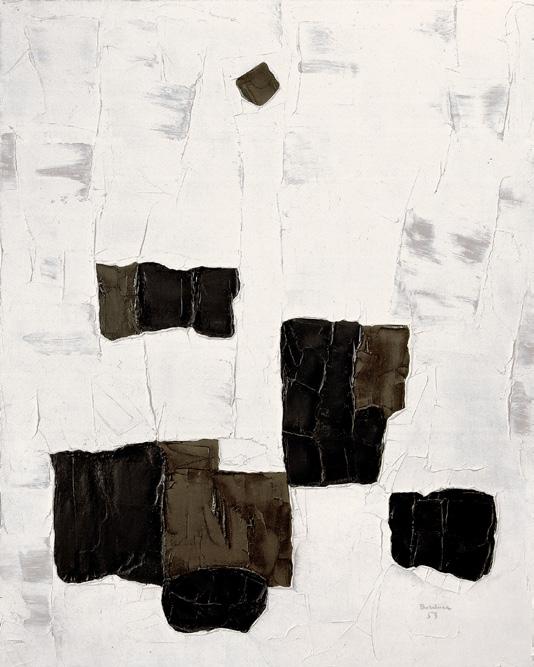

Fig.2:L’étoilenoire,Paul-EmileBorduas,1957

L’automatisme est mouvement québécois né dans la fin des années 1940 qui entretient des liens étroit avec le surréalisme français. Les peintres automatistes s’inspirent de l’écriture automatique initiée par André Breton et transposent cette pratique au domaine des arts plastiques. L’écriture automatique consiste à noter tout ce qui vient à notre esprit, sans réfléchir au préalable. Selon lui, il suffirait de laisser l’inconscient s’exprimer devant la conscience. Paul-Émile Borduas, le fondateur du mouvement, réalise ainsi des peinture sans avoir de modèle, de sujet et d’idée. Il peint ses tableaux à partir d’un trait ou d’une tâche

Blog Free, L’Ardennais, Article publié le 16 août 1955 [Consulté le 6 mai 2022].http://j.p.karinthi.free.fr/5501h. htm de couleur qu’il complexifie progressivement (Figure 2). Ce mouvement s’inscrit dans une volonté de combattre les valeurs traditionnelles de la société québécoise, et notamment les obligations liées à la religion catholique. Selon le Docteur Vinchon, Les automatistes peuvent être rapprochés des épileptiques en ce sens que l’acte impulsif est inconscient. Les surréalistes ont tenté d’approcher un état d’inconscience complète à l’aide de substances qui entraînent une confusion mais ne détruisent pas la conscience et le psyché et donc l’état d’inconscience n’est pas total.

Le tachisme est un courant de la peinture abstraite apparu dans les années 1950 en Europe. La pratique des peintres est caractérisée par la projection de tâches et de coulures. Le courant partage avec l’expressionisme abstrait américain, une volonté d’expérimenter une forme de peinture plus sensible et instinctive. La tache réfère au geste spontané, à la création de projection de peinture sans idée préconçue et en invoquant l’inconscient. Le courant se rapproche en ce sens des automatistes. Le tachisme émerge en réaction au cubisme et à l’abstraction des formes géométriques. Contrairement à l’abtraction européenne des années 1940, qui s’oppose à la figuration en conservant des valeurs classiques de composition, le tachisme se détache de ces considérations. Nous pouvons citer parmi les artistes tachistes Wolls, Georges Mathieu et Hans Hartung. Les tachistes sont caractérisés par des coups impulsifs et irréf léchis de pinceau,

Groupe Hier et aujourd’hui, Art et architecture

L’ESPAcE-TEMPS DU MAM RIO à TRAvERS

LA REvUE AUjOURD’hUI ART ET ARchITEcTURE

LES DIMENSIONS SPATIALES, CULTURELLES ET SOCIALES DU MUSÉE D’ART MODERNE AU COURS DU TEMPS

Marilia Macedo Espina

2021-2022

L’espace-temps du MAM Rio à travers la revue Aujourd’hui Art et Architecture est inscrit dans l’atelier de mémoire Hier et Aujourd’hui, Art et Architecture, axé sur Espaces, corps et sensibilité. Ce séminaire de recherche m’a permis de découvrir le travail de l’artiste André Bloc et du dialogue si riche qu’il cherche à établir entre le domaine artistique et architectural à travers les publications. La double contemplation, à la fois des œuvres d’art et de l’architecture elle-même, représente la rencontre entre l’art et l’architecture qu’est le musée. J’ai vécu cette coexistence de manière encore plus profonde en analysant la revue Aujourd’hui - Art et Architecture, d’André Bloc, dans le cadre de ce mémoire.

La dérive virtuelle proposée par les photographies historiques montre un côté inédit de l’architecture : la découvrir par le regard des artistes-créateurs. Une attention particulière est portée au Brésil qui devient une destination récurrente et mise en valeur au sein de la revue. Cette approche extensive et sensible était pour moi l’opportunité de porter un regard étranger sur mon propre pays. Mon propos est de montrer comment le mouvement architectural moderne peut apporter une identité culturelle et sociale au Brésil, en ayant comme étude de cas le Musée d’Art Moderne de Rio de Janeiro (MAM Rio). Parcourir le musée via les différents numéros de la publication est une expérience assez unique, principalement quand nous pouvons analyser une période aussi étendue dans un laps de temps aussi court. À la suite de la recherche et des incessantes promenades imaginaires, je suis partie en Amérique du Sud ain de parcourir le musée dans une optique plus personnelle. Mon intention est non seulement de mettre en lumière les liens existants entre le musée et la revue, le Brésil et la France, mais également de montrer comment ce projet a contribué au développement de la culture locale. L’architecture du musée d’art moderne permet d’établir une nouvelle médiation de l’art, en la rendant plus accessible au grand public au il des années. Ce caractère social de l’institution est mis en corrélation avec les dispositifs architecturaux du XXème siècle et les enjeux présents dans la diffusion des arts plastiques au sein de la communauté.

La conception du musée par l’architecte Affonso Eduardo Reidy et l’ingénieure Carmen Velasco Portinho est faite en parallèle à celle du site, le Parc du Flamengo, par l’architecte et urbaniste Maria Carlota Costallat de Macedo Soares. Les projets sont présentés de manière unique à travers ces articles historiques. Ils nous montrent une vision de l’état brut de la matière, comme dans un musée d’architecture. Le bâtiment vide fait l’objet d’une exposition du musée en lui-même. La structure totalement dépourvue d’ornements rend explicite l’élégance de l’ingénierie de l’édiice combinée à la simplicité architecturale. Je cherche également à analyser la nature des expositions qui ont lieu au MAM Rio, en mettant en évidence la sphère éducative du musée. L’institution accorde une grande place à l’éveil artistique des artistes indépendants et des formations accessibles à tous. Grâce à cette dimension populaire et pédagogique, le musée devient le scénario des divers mouvements avant-gardistes nationaux. Ces courants sont bien répandus à l’échelle internationale, notamment pour ce qui concerne les échanges artistiques entre le Brésil et la France qui sont abordés de manière chronologique dans les publications et dans cette étude.

Enin, mes analyses se basent principalement sur des images du magazine ainsi que quelques photographies personnelles prises à l’occasion de mon voyage. Prendre du recul et porter un regard étranger est essentiel pour mieux comprendre notre propre nature. En analysant mon propre pays depuis la France, j’ai pu le revisiter de manière plus critique et sensible.

AnALYSE DE TROIS ARTIcLES

ART ET ARchITEcTURE AUjOURD’hUI

Groupe de mémoire de fin d’études

À propos d’architecture... Et autres belles choses de ce

monde

!

Enseignant : Frank Rambert

Depuis les origines de l’architecture, l’Humanité met en place un ensemble de pratiques et de signes qui sont récurrents tout au long de son histoire qui font de l’architecture une discipline qui produit des espaces fictionnels. Nous proposons de visiter, d’identifier, mettre à jour, et finalement, rendre opératoires les permanences qui alimentent sans cesse la production architecturale, que cela s’incarne dans le matériau, la construction, le langage, les usages ou les rituels.

Pour autant, l’architecture ne se nourrit pas d’elle-même. Aussi nous serons amenés à visiter les champs disciplinaires qui l’accompagnent et l’enrichissent :

Les arts plastiques, la photographie, le cinéma, la mode, le design, la littérature, … Il est offert aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de choisir un sujet qui s’émancipe de l’architecture pour peu qu’il soit une source d ‘épanouissement intellectuel et culturel pour l’architecte qu’elles, qu’ils seront.

tous les jours il passe à 4h et il tousse Groupe À propos d’architecture

Théâtre des opérations, douleurs du monde

Victoire Bouillot 2023-2024

L’architecture est une manière de voir le monde, pour envisager le monde en dehors du monde. Si le théâtre crée la fiction, l’architecture crée une matérialité, et la combinaison des deux forme le Lieu Fictionnel. Victime, arme ou instrument, sa typologie dépend de ce que le Theatrum Mundi a décidé d’elle.

Au programme de ce soir une pièce de théâtre aux acteurs sonnés, une mise en scène en chantier, un Quatrième mur en carton et des infamies si bruyantes qui forceront le public à se cacher sous leur siège. Quand il n’y aura plus un bruit dans la salle ne partez pas, quelqu’un reviendra sûrement une dernière fois pour en observer les dégâts.

Ce mémoire traite de la dualité entre Scène et Obscène, Mise en scène et Retour sur scène grâce à l’instrumentalisation de la représentation. Cette pièce est un questionnement sur le monde et son absurdité, qui s’exprime à travers la construction et la destruction de l’architecture dont l’acte se rejoue inlassablement.

Avez-vous entendu la détonation ? N’ayez pas peur ; ce n’est qu’un spectateur qui passe devant le théâtre : tous les jours il passe à 4h et il tousse.

Groupe À propos d’architecture

rêthôr

Ethos, Logos, Pathos en architecture

Baptiste Chassang

20213-2024

Plus que toutes les autres formes d’art, l’architecture nous convoque : nous y sommes mis en présence de façon permanente. L’architecture, enfantée par l’esprit de l’Homme, est significa tive d’un discours. Ce langage singulier qu’est l’architecture n’est pas neutre : en son intérieur, des forces différentes agissent, s’entrechoquent et tentent de dominer les unes par rapport aux autres.

Ces forces agissantes dans le langage, dans le discours, nous les retrouvons chez les Grecs au sein de la rhétorique. Trois mots la composent : l’ethos, le logos, le pathos. Ils forment le terreau pour mener notre réflexion sur le lan gage en architecture. L’ethos révèle le caractère éthique, vertueux de quelque chose ; le logos s’apparente au raison nement logique, à la vérité ; enfin, le pathos, lui, convoque les passions. De la même façon qu’une structure est dite stable à partir du moment où elle développe trois appuis, nous utilisons l’espace conceptuel de la rhétorique pour mettre en lumière l’unité de l’architecture, son pouvoir de faire discours.

Groupe À propos d’architecture

urben ad dicere

L’addiction à la ville

Gaston Delplanque

2023-2024

Des centaines de fois, j’ai pensé à la ville comme une catastrophe, et une cinquantaine de fois : c’est une magnifique catastrophe. Depuis la sédentarisation du genre humain, la ville s’est imposée à lui comme un nouveau Milieu. La ville, au cours de son évolution, s’est construite comme le lieu privilégié des accomplissements sociaux, politiques, culturels, religieux... Par ce fait, la ville est devenue un lieu d’addiction pour une grande part de l’humanité. Comment cette relation d’addiction influence-t-elle les addictés, quels en sont les manifestations et les effets secondaires ?

Nous reviendrons aux origines de la ville, tenterons de comprendre ce que l’Humain a attendu d’elle, de poser et d’expliciter en quoi la ville est addictive, et enfin de déterminer si cette relation est vertueuse ou vicieuse, et si elle porte en elle un potentiel, un pouvoir complexe.

Groupe À propos d’architecture

désémantisation

La

continuité par des ruptures

Fedos Polushkin

2023-2024

Depuis les origines de l’architecture, l’Humanité met en place un ensemble de pratiques et de signes qui sont récurrents tout au long de son histoire qui font de l’architecture une discipline qui produit des espaces fictionnels. Nous proposons de visiter, d’identifier, mettre à jour, et finalement, rendre opératoires les permanences qui alimentent sans cesse la production architecturale, que cela s’incarne dans le matériau, la construction, le langage, les usages ou les rituels.

Pour autant, l’architecture ne se nourrit pas d’elle-même. Aussi nous serons amenés à visiter les champs disciplinaires qui l’accompagnent et l’enrichissent : Les arts plastiques, la photographie, le cinéma, la mode, le design, la littérature, …

Il est offert aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de choisir un sujet qui s’émancipe de l’architecture pour peu qu’il soit une source d ‘épanouissement intellectuel et culturel pour l’architecte qu’elles, qu’ils seront.

Groupe À propos d’architecture

minimuminimal

Enzo Migné 2022-2023

Désemparés par nos surconsommations à outrance, et forts de nos différentes prises de conscience, nos lectures du monde changent. La profusion devient un modèle qu’il faut condamner.

Dans ce contexte, on voit apparaître – ou revenir – deux notions qui trouvent en notre époque des échos qui méritent d’être considérés : le minimum et le minimal.

Qu’est ce qui relie ces deux mots, et qu’est ce qui les séparent ? Les histoires qu’ils racontent, les imaginaires qu’ils transportent ou encore les réalités sociales et architectures dans lesquelles ils s’inscrivent, permettent de déterminer la frontière au-delà de laquelle le minimum et le minimal se séparent et révèlent des intentions différentes.

Groupe de mémoire de fin d’études

« Pendant que les champs brûlent » Le sol et la feuille

Enseignant.es : Claire Chevrier, Stéphane Sautour, Pierre Antoine

Ce groupe de mémoire a pour ambition de soutenir et développer votre travail de recherche à partir de vos préoccupations ; vous pouvez développer des questions qui vous sont chères, qui vous travaillent, en tissant un lien avec les questions triennales de l’école.

La recherche théorique et pratique est menée de concert.

Elle ambitionne de faire dialoguer différentes disciplines à partir d’une pratique de la recherche en art. Cette dimension caractérise ce groupe de mémoire.

Le point d’appui de ce groupe présuppose que l’activité de recherche convoque une dimension sensible, qui loin de s’opposer à la dimension scientifique, en est un des constituants majeurs. Cette dimension qui caractérise tout processus de création convoque intuition, doutes, analyse, expérience et énonciation. La recherche et la production de connaissances s’y feront par le projet artistique, à l’intérieur duquel s’élaboreront hypothèses et arguments.

Les étudiants sont encouragés à faire appel à leur sensibilité comme à un certain sens du décalage, ainsi qu’une attention au monde et à la culture de notre époque.

Le sol et la feuille

vers un avenir incertain

Camille Audouin 2023

Comment concevoir le littoral anthropisé sur le long terme sous contrainte de montée du niveau de la mer, au moins jusqu’à 2100, en prenant en compte les risques de « tempête parfaite » (« perfect storm ») ou conjonction de toutes les menaces potentielles, sur au moins certains points du littoral ? Comment garder compatibles l’expansion des activités maritimes et la sécurité et la pérennité des milieux ? Les échelles de perturbation de l’environnement liées à la montée de la mer sont si considérables qu’elles font apparaître des besoins en connaissances forts dans de nombreux compartiments de recherche. Le phénomène d’élévation du niveau de la mer se poursuivra au-delà de 2100, sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires (Clark et al, 2016). Se projeter à 2100 dans un domaine aussi lourd de conséquences est nécessaire pour décider de manière pertinente à l’horizon 2030.

Groupe « Pendant que les champs brûlent »

Le sol et la feuille

auteur/titre/matière/dimension/cote

Actualité du White Cube

Hugo Rabehi Penninck 2023

À travers une série d’installations, ce mémoire cherche à développer un regard critique sur l’espace d’exposition contemporain et plus précisément celle du white cube. Au-delà du périmètre de l’œuvre et de ses conditions de monstration, l’objectif est d’explorer comment l’architecture des lieux d’exposition, les matériaux avec lesquels elle pense et s’organise, convoquent et reflètent une certaine idéologie ainsi qu’une culture visuelle et matérielle.

Le sol et la feuille

Camille Vermorel 2023 faire autrement

Le sujet de mon mémoire à beaucoup évolué à travers les différentes discussions et recherches effectuées au cours de l’année. Je me suis tout d’abord intéressée aux bricoleurs et aux constructeurs autodidactes, c’est-à-dire aux personnes qui ont appris à construire grâce à l’expérience qu’ils ont eu dans ce domaine. Cette autre manière de construire est en réalité hors-normes et on peut constater la justesse de certaines de leurs constructions faites avec une économie de ressources dans le respect des besoins. Il y a à travers le concept de bricoleur et d’autodidacte une manière de faire à rebours de notre société capitaliste. Il y a donc derrière tout cela une réflexion sur le mode d’habiter et la société, donc une considération politique des constructions. Des réflexions qui ne sont pas toujours faites par les architectes. Il paraissait donc logique d’orienter mon mémoire sur les auto-constructions faites par des militants. Car aujourd’hui nous manquons de ressources et nous sommes dans une urgence de se poser des questions sur notre manière de construire et d’habiter. A la suite de ces réflexions je commence à avoir une théorie, qui est que les constructions crée dans un cadre de militance offre une autre manière de vivre et de construire économe en ressource dont les architectes devraient s’inspirer. Afin de vérifier cette théorie il était donc nécessaire que je trouve un terrain d’étude. Je me suis donc intéressée aux ZAD. Or je me suis rendue compte que lorsque des militants s’établissent sur un terrain cela produit certes une lutte et du vivre ensemble. Mais c’est la lutte qui les rejoint et non le vivre ensemble. Je me suis donc retrouvé face à une réalité du terrain différente de mes intentions. Mais cet écart entre mes intentions et la réalité ont produit quelque chose d’intéressant que je souhaite transmettre à travers un double récit d’un côté plus académique, qui exprimera mes intentions et mes différentes recherches, et d’un autre coté un récit plus intimiste, racontant mon expérience propre de rencontres et de discussions que j’ai eues tout au long de ce travail de recherche. Ce double récit prendra la forme d’une vidéo qui mélangera à la fois de l’oral et de l’écrit.

Groupe de mémoire de fin d’études

Yearbook

Enseignant : Damien Sausset

Chaque nouveau numéro de l’annuel étudiant est constitué : d’une question (un sujet) et des travaux produits dans l’école par les étudiant.es et les enseignant.es. Ce sujet est proposé et discuté par le groupe d’étudiant.es qui constitue l’équipe. Le sujet met généralement en résonnance les pratiques architecturales et une question sociétale discutée par l’équipe à partir de rencontres, expériences et documents divers.

Les étudiant.es conçoivent et élaborent un projet éditorial pour le Yearbook (M1) et mettent en œuvre sa réalisation, de sa conception graphique au suivi d’impression (M2).

Dans ce mémoire « collectif », vous travaillerez à la fois comme un comité de rédaction, mais aussi individuellement en prenant en charge une partie de sujet que vous aurez défini ensemble. Chaque étudiant.e travaillera sur un aspect du sujet. Il s’agira d’en dégager les différentes dimensions, en faire un état de l’art et en identifier les problématiques. À chaque séance chacun.ne présentera l’état de ses recherches, fera part de ses lectures et nourrira le contenu collectif.

Conjointement à ce travail éditorial sur les contenus, les étudiant.es développent une recherche graphique qui aboutira à la réalisation de la charte graphique et la mise en page.

Groupe Yearbook

Groupe de mémoire de fin d’études

Cultures architecturales et pratiques matérielles

Enseignant : Gwenaël Delhumeau

« Même si les techniques, n’avaient ni utilité

ni fin, elles auraient un sens, nous dit le philosophe Gilbert Simondon : elles sont dans l’espèce humaine le mode le plus concret du pouvoir d’évoluer ». On propose ici d’explorer la manière dont l’architecture s’empare de ce « sens » à l’horizon environnemental de ce par quoi le Monde se transforme. Il faut alors considérer le geste technique non comme un moyen, et moins encore comme résultat, mais comme projet, c’est-à-dire comme dispositif relationnel entre l’homme et son milieu.

Le travail mené ici mobilise, pour les éprouver l’une au regard de l’autre, le jeu des cultures architecturales et celui des cultures techniques (au sens extensif du mot technique).

La question serait celle de la figuration, dans le champ du projet, des processus de mondialisation qui se finalisent au tournant du XXIe siècle dans le jeu propre des révolutions industrielles, de leur signature géologique ou climatique et de leurs temporalités paradoxales.

On entend ainsi poser, ou reformuler, la question toujours ouverte – dans l’espace et le temps – du rapport entre architecture et industrie.

Comment, hier ou aujourd’hui, faire sien le régime d’industrialisation et de consommation qui façonne le monde et en critiquer tout à la fois les prédations ?

Groupe cultures architecturales et pratiques matérielles

logistiques extractives

la mer du nord

Clémentine Huck 2021

Ce mémoire nous embarque dans un voyage en Mer afin de visiter trois manières de planifier, de spatialiser et d’illustrer L’infini bleu. Ce procédé méthodologique et architectural aura in fine l’objectif de répondre à notre intrigant questionnement :

Peut-on penser que l’hypothèse formulée par Henri Lefebvre concernant l’urbanisation accomplie est aujourd’hui avérée dans ce lieu peuplé d’imaginaires ?

Le Global, le Plein et le Vide, ces éléments participant au phénomène urbain, permettent de mettre à l’épreuve l’axe spatio-temporel tracé en 1970 dans l’ouvrage La révolution urbaine par le sociologue et philosophe. Ce processus permettra de situer l’étape urbaine à laquelle nos sociétés néolibérales semblent se confronter. Par un jeu de collage entre différents auteurs clés tel que Bruno Latour, Peter Sloterdijk ou encore Victor Hugo, ce récit tend à chercher un équilibre entre des éléments tangibles et intangibles, entre le rationnel et le sublime.

Groupe cultures architecturales et pratiques matérielles

généa(na)logie, situation des références

Louis Schreiner

Février 2022

L’historien Michel Verne consacrait, en 1992, un article au travail de l’architecte Charles Garnier. Son article portait sur un des clous de l’exposition universelle de 1889 : L’Histoire de l’habitation humaine, dont l’architecte était l’auteur. Cette attraction était constituée de quarante quatre pavillons édifiés aux pieds de la Tour Eiffel et figurait l’évolution, au cours du temps et selon les peuples, de l’habitat humain. Si pour lui « Garnier apparaît bien comme le plus moderne de ses contemporains », parvenant ainsi à « libérer l’architecture de la tutelle des anciens », il s’agit alors de nous demander comment la modernité d’un tel architecte semble résider dans l’application même du « projet éclectique » ? On peut également se demander en quoi l’éclectisme peut être contemporain ? Qu’est-ce qui, dans l’attitude éclectique, a subsisté ou s’est transformé ?

En revenant sur le courant éclectique né à l’école des Beaux-Arts au XIXème siècle, ce mémoire tente de comprendre les pratiques architecturales contemporaines, sous le prisme de la question référentielle.

Groupe cultures architecturales et pratiques matérielles

des structures et de la poïétique

un regard d’architecte sur la relation humain-machine

Matthias de Bernède 2023

Ce mémoire tente d’apporter un regard sensible sur les « machines », et plus particulièrement sur les ordinateurs et leur utilisation dans l’architecture. Les technologies du numérique sont omniprésentes dans notre environnement, nous les utilisons aujourd’hui pour une grande majorité de nos actions. Les problématiques contemporaines de l’architecture ne semblent pas remettre en question la définition même de ces outils et objets numériques et prennent pour acquis le statut qu’on leur a toujours accordé. Comment prendre du recul sur notre environnement technologique alors même que nous en sommes l’environnement ? Tout en explorant l’émergence des ordinateurs durant le XXème siècle nous chercherons à reconsidérer notre rapport avec ceux-ci comme s’inscrivant dans la dynamique d’une conversation impliquant les termes d’un échange stimulant entre l’humain et la machine, deux êtres dont la nature et le langage diffèrent a priori complètement. De l’anthropologie à la linguistique en passant par la cybernétique, on voudrait apporter un regard autre sur cette relation, engagé depuis l’architecture, domaine des structures et de la poïétique.

Groupe

cultures architecturales et pratiques matérielles

« une cuisine à soi »

quand le discours architectural se confronte aux codes de représentation

Salila Sihou 2022

Ce mémoire examine les codes de représentations en architecture depuis la genèse et l’évolution du stéréotype femme-cuisine. Considéré presque comme dépassé, ce stéréotype fait intervenir des enjeux sociaux, spatiaux et culturels liés aux questions de genre. De par leur charge politique, ils témoignent, plus largement, d’un changement de discours qui est en train de s’opérer, permettant la démocratisation de notions liées aux études de genre, mais aussi, à l’écologie, aux études post-coloniales, etc. Sur le papier, ce discours a l’air de faire consensus chez les architectes – tout le monde serait « pour l’égalité hommes-femmes » et « pour la préservation de la planète ».

Or, la banalisation d’un discours dit progressiste est-elle réellement signe de changement dans la pratique ? Ces notions contemporaines semblent s’écraser fatalement face à une neutralité proclamée du regard d’architecte.

En sélectionnant un ensemble de représentations de cuisines issues du XXème siècle, l’approche historiographique, cinématographique et littéraire des trois parties constituant ce mémoire vise alors à identifier les processus d’imbrication et de co-construction des différents rapports de pouvoir qui traversent les codes de représentations en architecture. C’est ainsi, depuis le stéréotype femme-cuisine, que nous tenterons d’attraper les liens idéologiques qui tissent le grand système de la représentation architecturale.

Groupe cultures architecturales et pratiques matérielles

olivetti

firme moderne et mondiale du xxe siècle

faire après la « modernité »

Tom Catteau 2021