Un giudizio del retore Quintiliano Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime videtur auctor Tibullus. Sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque lascivior, sicut durior Gallus. Anche nell’elegia possiamo competere da pari a pari con i Greci: il poeta più puro ed aggraziato del genere a me pare Tibullo; ma c’è chi preferisce Properzio. Dell’uno e dell’altro più manierato è Ovidio, così come Gallo è più severo. (Quintiliano, Institutio Oratoria X, 1, 93)

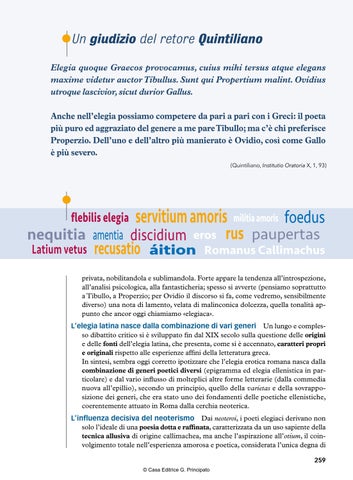

flebilis elegia

servitium amoris

recusatio

foedus

eros rus paupertas áition Romanus Callimachus

nequitia amentia discidium Latium vetus

militia amoris

privata, nobilitandola e sublimandola. Forte appare la tendenza all’introspezione, all’analisi psicologica, alla fantasticheria; spesso si avverte (pensiamo soprattutto a Tibullo, a Properzio; per Ovidio il discorso si fa, come vedremo, sensibilmente diverso) una nota di lamento, velata di malinconica dolcezza, quella tonalità appunto che ancor oggi chiamiamo «elegiaca». L’elegia latina nasce dalla combinazione di vari generi Un lungo e complesso dibattito critico si è sviluppato fin dal XIX secolo sulla questione delle origini e delle fonti dell’elegia latina, che presenta, come si è accennato, caratteri propri e originali rispetto alle esperienze affini della letteratura greca. In sintesi, sembra oggi corretto ipotizzare che l’elegia erotica romana nasca dalla combinazione di generi poetici diversi (epigramma ed elegia ellenistica in particolare) e dal vario influsso di molteplici altre forme letterarie (dalla commedia nuova all’epillio), secondo un principio, quello della varietas e della sovrapposizione dei generi, che era stato uno dei fondamenti delle poetiche ellenistiche, coerentemente attuato in Roma dalla cerchia neoterica. L’influenza decisiva del neoterismo Dai neoteroi, i poeti elegiaci derivano non solo l’ideale di una poesia dotta e raffinata, caratterizzata da un uso sapiente della tecnica allusiva di origine callimachea, ma anche l’aspirazione all’otium, il coinvolgimento totale nell’esperienza amorosa e poetica, considerata l’unica degna di 259 © Casa Editrice G. Principato