1940-1944 ET

MEMOIRE

1. Faculté de conserver et de rappeler des états de conscience passés et ce qui s’y trouve associé; l’esprit, en tant qu’il garde le souvenir du passé.

2. Ensemble des fonctions psychiques grâce auxquelles nous pou vons nous représenter le passé et le reconnaitre comme tel (fixation, con servation, rappel et reconnaissance des souvenirs).

3. Dispositif permettant de recueillir et de conserver les informa tions destinée à un traitement ultérieur.

4. Écrit destiné à rappeler certains faits ou les faire connaitre.

En 2012, presque trente ans après l’apparition du livre Le syndrome de Vichy par Henry Rousso, l’historien britannique Julian Jackson constate, que la période de 1940-1944 reste une « plaie ouverte » dans la mémoire française. [1] Non tant à cause des pertes dévastatrices; la douleur fantôme renverrait plutôt à l’existence d’un gouvernement profondément anti-ré publicain, à la collaboration des dirigeants et de la population avec les nazis, aux croix gammées dans les rues de Paris, aux internements des étrangers et déportations des juifs.

Jackson est un observateur extérieur. Tout comme moi, qui suis née à Moscou trois ans avant la fin de l’URSS et ai passé toute ma vie en Russie, où la mémoire semble constituée seulement de multiples blessures et fractures. Arrivée en France il y a quatre ans, aux Beaux-arts de Paris, je me suis retrouvée face au corps colossal de la mémoire française, surtout de la mémoire culturelle, superficiellement familière, mais étrangère. De l’extérieur, ce corps imposant paraît impénétrable, comme une sculpture de marbre. Il y manque peut-être des parties, mais le reste visible sem ble harmonieux pour celui qui ne connaît pas. Sur cette surface lisse, une plaie ouverte, même sanglante, est prometteuse. Elle est un signe de vie. La plaie, telle une ouverture dans ce corps homogène, me parle. Par les ouvertures le corps communique avec l’extérieur et peut même donner naissance au nouveau.

La métaphore médicale de la « plaie ouverte » attire mon atten tion plutôt que d’autres désignations. Peut-être parce que j’écris cette in troduction en 2020, année de maladie et de médecine. Une année aussi d’état d’urgence. Même provoqué par une crise sanitaire, l’état d’urgence a fait surgir tout un vocabulaire quasi-militaire dans le discours public: « nous sommes en guerre », « le couvre-feu », « Attestation du déplacement dérogatoire » etc etc. Polina Aronson, une sociologue Russe d’origine juive, a écrit en mars un essai « Tais-toi, mémoire! ». [2] Pour elle, comme pour beaucoup d’autres (j’ai vu des témoignages pareils sur les réseaux sociaux) rien que ce vocabulaire, mais aussi la panique, l’incertitude, la fermeture des frontières semblent réveiller des réflexes de survie de grands-mères dont elle ignorait l’existence en elle.

J’ai appris qu’en langue française « comme en 40 » définit tout au tre chose: une entreprise qui commence avec enthousiasme et passion sans penser a l’échec éventuel, avec plus de passion que de raison. Sans doute, le titre de l’exposition qui s’est ouverte en Septembre aux Invalides « Comme en 40… » renvoie à cette expression. Il est aussi possible, qu’elle ait été conçue bien avant la pénétration du virus sur le sol français. Un

journaliste qui écrit sur cette exposition se permet (avec une excuse) juste une comparaison au début de son article des deux exodes des Parisiens, celui de 1940 et celui de 2020. [3]

Pourtant, quand je vois une affiche « Comme en 40 » dans la rue en début du « reconfinement », elle me frappe. Non que j’imagine que la crise actuelle ait une gravité comparable. En octobre on ne ressent plus la panique, moins de peur, et même si l’incertitude reste, on en a pris l’hab itude. Le slogan est « vivre avec le virus », on apprend qu’on va peut-être encore se confiner et se reconfiner, et se deconfiner de nouveau. Une réalité inimaginable auparavant est très vite devenue routine… comme en 40?

On sait qu’après l’invasion allemande les occupants se sont souciés de relancer au plus vite la vie culturelle à Paris, et de donner à la vie cul turelle de la capitale un « masque de normalité », comme dit Laurence Ber trand-Dorleac. [4] A l’exception des étrangers, des juifs, des communistes, les artistes et les écrivains pouvaient continuer leur travail d’avant comme si de rien n’était. Jean Cocteau note minutieusement dans son journal les expositions, les pièces de théâtres, les films qu’il voit, les soirées qu’il fréquente. Simone de Beauvoir se souvient de l’hiver 1942, passé aux cafés parmi les artistes et intellectuels: « malgré les restrictions et les alertes, nous retrouvions au Flore une réminiscence des années de paix. [...] » [5] Même si, comme elle dit plus loin, la disparition soudaine de telle ou telle fille juive de leur entourage, comme Annette Zelman dont il est question dans ce mémoire, était terrifiante.

L’Union Soviétique n’a connu que la guerre féroce contre le Troisième Reich — du moins, telle est la mémoire populaire et l’idéologie officielle (le Pacte Molotov-Ribbentrop n’a pas été gravé sur les plaques commémoratives). C’est peut-être pour cela que l’image de Beauvoir et Sartre assis au café parisien en 1942, où de Michel Foucault qui fait ses études en classe préparatoire en 1943 à Poitiers me dérange. En 2012 Pierre Bayard se pose la question Aurais-je été résistant ou bourreau ?. En essayant de s’imaginer dans les conditions des années 1940, il conclut, qu’ il aurait peut-être continué le chemin de ses études. « Et tout en n’éprouvant que des sentiments d’hostilité pour l’Allemagne et le gouvernement de Vichy, je continue ce que j’ai commencé et qui me prend tout mon temps, à savoir le préparation du concours de l’Ecole normale. » [6]

Un autre intellectuel, Walter Benjamin, écrit en 1939 après sa sor tie du camp de concentration de Nevers ou il était interné comme apa tride: « la tradition des opprimés nous enseigne que l’ “état d’exception” dans lequel nous vivons est la règle. » [7] L’expérience de la crise de 2020

montre bien qu’on essaye de mener une vie habituelle malgré tout — bien sûr, si le malheur ou la misère n’a pas touché directement notre vie ou la vie de nos proches. « Aucun doute, même si les rues étaient pleines de cadavres abandonnés, la machine du capitalisme ne s’arrêterait pas : on continuerait à participer aux colloques en ligne sur différents sujets, et les banques nous appelleraient pour proposer les offres de crédit très avanta geuses, » a noté la philosophe russe Oxana Timofeeva au mois d’avril. [8] C’est à travers de l’expérience de cette année que je me sens plus légitime pour aborder le sujet de ce mémoire — moi, qui n’ai pas comme Bayard un exemple de père à « essayer » sur moi-même. L’Ecole des Beaux-Arts a ouvert ses portes le 24 Juin 1940, 10 jours après l’entrée des Allemands à Paris. A l’exception de quelques semaines de fermeture après les émeutes estudiantines en novembre 1940, elle restera ouverte jusqu’à la Libération en 1944. Les élèves qui étaient à Paris se précipitaient pour reprendre leur travail aux ateliers. Bien sûr, l’école que je connais aujourd’hui n’est pas du tout la même. Peut-être les étudiants de 1940 ne me considéreraient même pas comme une artiste. La réforme de 1968 a aboli le système académique, les concours, la concurrence. Mais elle a tout de même gardé l’enseignement par l’atelier, qui est toujours là. Tout com me le désir de continuer la routine de la pratique, de terminer une pein ture inachevée, de profiter d’un éclairage et d’un espace de travail. De faire une fête aussi — malgré les circonstances peu convenables. Je considère donc que la connaissance de l’Ecole des Beaux-Arts actuelle de l’intérieur me donne aussi quelque légitimité.

L’expérience comme étudiante a inspiré l’approche choisie pour mener cette recherche. J’ai pu m’appuyer sur la recherche académique existante : sur les travaux de Laurence Betrand Dorléac dédiés à la si- tuation artistique générale ; sur les textes des historiens de l’école qui donnent une image générale de son développement ; et notamment sur le travail de Valentine Gay. Son texte, L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts pendant la Seconde Guerre mondiale, même si il est resté au statut de mémoire, est le seul qui tâche de restituer une image détaillée de l’Ecole de Beaux-Arts de cette période. Sa recherche est basée en large partie sur les archives administratives de l’Ecole, conservées aux Archives Nationales. Cette base de documents importante nourrit la narration historique, mais force à se focaliser presque exclusivement sur des questions administra tives. En lisant ce travail on a du mal à s’imaginer la routine pédagogique et artistique, les expériences très nombreuses des élèves, des professeurs… Dans le cadre modeste de cette recherche il serait impossible de

remplir ces lacunes. Mais j’ai décidé que l’expérience spatiale de ces lieux hors du commun peut aider à compléter le langage sec des documents bu reaucratiques et des témoignages des dirigeants comme Landowski et à se projeter dans cette histoire. D’où l’idée de la promenade ou du parcours. Finalement, cette forme renvoie aux questions principales que je me suis posée: est-ce qu’il y a des endroits à l’Ecole qui témoignent de cette époque ? Qu’est qu’ils racontent ? La promenade offre aussi une structure narrative sans hiérarchie, sans chronologie, une sorte de mosaïque en nu ances de gris, qui semble en accord avec la période choisie. Le parcours peut être suivi soit physiquement, soit mentalement, surtout si les lieux sont familiers aux lecteurs. Après tout, la promenade mentale est une technique majeure pour l’art de la mémoire.

Le parcours traverse l’école en faisant d’arrêt aux huit points. Le premier point, comme vous pouvez voir sur le plan est hors les murs :

1. Porte de la Nouvelle École de Médecine: Paul Landowski et les Années Sombres.

2. Première Cour: l’École des Beaux-Arts continue.

3. Cour du Mûrier: un lieu de mémoire.

4. Salle Foch: l’exposition annuelle des travaux des étudiants.

5. Palais de Chimay (ateliers): être nue en 1940.

6. Cour vitrée: les traces d’une révolution.

7. Deuxième cour: un monument à Annette Zelman.

8. Salle de Séminaire : loge, cellule, cachette.

7. Deuxième cour: un monument à Annette Zelman.

8. Salle de Séminaire 1B: loge, cellule, cachette.

Le parcours se base au premier chef sur les documents adminis tratifs des Archives Nationales, mais j’ai essayé de trouver dans ces docu ments des noms, des détails marginaux, qui pourraient rendre cette his toire plus personnelle. En m’appuyant sur ces données, j’ai cherché à les associer avec des espaces, mais aussi avec des images. La recherche iconographique fait donc partie intégrante de mon travail, et les illustrations jouent un rôle essentiel dans mon propos.

En mettant les photographies anciennes et contemporaines en noir et blanc, je crée consciemment un « flou » entre les deux époques, où le lecteur-visiteur peut parfois se perdre. Pour l’aider, à la fin de chaque chapitre, il y a deux listes de notes - sources littéraires et iconographiques.

J’ai également essayé d’aller à la rencontre des familles des étudiants de l’époque, et je remercie chaleureusement Kenny Mann, fille d’Erica Schonbaum, et Laurence Kersz, nièce d’Annette Zelman, pour nos échanges. Je remercie Valentine Gay, qui a aimablement partagé son travail avec moi; Philipp Touron de l’ECPAD (Agence d’Images de la Defense), Clothilde Roullier des Archives Nationales, Vincent Reniel de la Bibliothèque Nationale de France, Alice Thomine-Berrada et Fabienne Groliere de l’ENSBA pour leurs conseils et assistance.

NOTES

[1] Julian Jackson, « Penser la guerre », dans Laurence Bertrand Dorléac et Jacqueline Munck (dir.), L’art en guerre : France, 1938-1947, cata logue de l’exposition au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris musées, 2012, p. 23.

[2] Polina Aronson, « Pamiat, zamolchi ! [Tais-toi, mémoire ! ] », Colta.ru, https://www.colta.ru/articles/society/23834-polina-aronson-o-tom-kak-pandemiya-ozhivlyaet-pamyat-xx-veka, accedé 28 décembre 2020.

[3] Christophe Forcari, « C’est reparti «Comme en 40» ! », Libération, 7 octobre 2020.

[4] Laurence Bertrand Dorléac, L’art de la défaite : 1940-1944, Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 48.

[5] Simone de Beauvoir, La Force de l’Age, Folio, 1986, p. 611.

[6] Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau?, Les Éditions de Minuit, 2013, p. 63.

[7] Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire (1940), Bibliothèque An archiste, https://fr.theanarchistlibrary.org/library/walter-benjamin-theses-surle-concept-d-histoire.a4.pdf, consulté 26 décembre 2020.

[8] Oxana Timofeeva, Facebook post, 18 avril 2020, https://www.face book.com/oxana.timofeeva, consulté 26 décembre 2020.

IMAGES Couverture, p. 8 : Plan de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2017, Wikimedia Commons. p. 3 : Affiche dans un bar parisien, novembre 2020, Tatiana Efrussi.

Porte de la Nouvelle École de Médecine: Paul Landowski et les Années Sombres

Au croisement de la Rue des Saint-Pères et de la Rue Jacob on voit le bâtiment de la Nouvelle Faculté de Médecine. La porte centrale a été conçue par le sculpteur Paul Landowski (1875-1961), auteur de plusieurs commandes officielles importantes comme le tombeau du Maréchal Foch à l’Eglise Saint-Louis des Invalides (1937). Il est par ailleurs connu pour son Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Les activités de Landowski l’amè nent à occuper plusieurs postes administratifs, notamment celui de di recteur de la Villa Médicis, et en 1937 il devient le directeur de l’Ecole de Beaux Arts. Il reste à ce poste jusqu’en 1942. Son temps était partagé entre les tâches administratives et le travail artistique. Entre 1940 et 1942, l’époque de sa direction de Beaux-Arts, son élan créatif était dirigé vers la conception de la Porte, même s’ il a fallu attendre les années 1950 pour sa réalisation. [1] D’habitude on met ce travail en relation avec le grand projet inachevé de Landowski qui s’intitule le Temple de l’Homme. Cette œuvre devait traduire un vaste programme philosophique inspiré par une variété de penseurs d’Auguste Comte à Romain Rolland en construction architec turale, décorée avec des nombreuses reliefs sculptés. Finalement la Porte de La Nouvelle Faculté de la Médecine est restée le seul fragment du Tem ple réalisé en matière monumentale.

Une autre œuvre importante de Landowski des années 1940 est son journal intime. Les cahiers couvrant la période de 1902 jusqu’à 1959 sont sans doute une source intéressante pour les chercheurs, même si, comme tous les journaux, et surtout ceux publiés sous la révision de la famille, il faut le lire avec une certaine distance. C’est le journal — et non la pro duction sculptée — qui est cité dans les textes qui concernent l’art sous l’Occupation allemande. On a l’impression que la pensée de la postérité était l’un des motifs pour écrire : c’est pour cela que, tout en craignant le résultat qu’une éventuelle perquisition de sa maison pourrait donner, dans son journal il s’exprime avec une certaine franchise. L’intonation d’auto-justification du journal sert aussi à ceux qui croient nécessaire de justifier Landowski, ceux qui croient que ses activités en tant qu’adminis trateur sous l’Occupation compromettent son statut d’« Artiste-Humaniste ». [2] Par exemple, cette activité est laissée presque sans commentaires de la part de l’auteure de la monographie récente, consacrée à son œuvre sculpté: dans le chapitre Les années sombres elle laisse les fragments du journal parler pour eux-mêmes. [3]

Dans son journal Landowski essaye de tracer une ligne très nette qui séparerait son « vrai » travail artistique du travail de fonctionnaire.

6 Mars 1941:

« Travaillé au fronton. Combien le vide de mon agitation comme fonctionnaire m’apparaît quand je suis ainsi tranquille à travailler. Sur tout qu’en ce moment cette agitation de directeur, les décisions qu’il faut prendre, les mesures qu’il faut appliquer par ordre, si contraire à ce qu’on pense, ne simplifient pas la vie. » [4] Le contrat pour la Porte signé en 1938 précisait les sujets: la légende d’Asclépios, la formation du monde vivant et la conquête de la science. Mais l’expérience bouleversante du début des années 1940 et « le vide de son agitation », n’ont-ils pas du influencé le projet initial positiviste — et positif ?

Un passant qui voit la porte d’entrée de ce bâtiment monumental aurait l’impression d’une histoire sombre et assez chaotique qui est racon tée par les reliefs. Le supposé programme basé sur la mythologie grecque est impossible à deviner aujourd’hui et même la transcription par Land owski ne facilite guère la tache. La structure de lecture qu’il décrit n’a rien d’évident non plus: « en partant de gauche à droite, puis de droite à gauche, en somme suivre comme on lit les vieilles inscriptions grecques. » [5] Il y a trois niveaux avec les scènes, séparés par des deux frises horizontales, cou ronnés par le tympan. Les scènes situées sur les battants sont symétriques et la lecture linéaire est donc complètement confuse. En plus, si la porte est ouverte, chaque côté devient indépendant, et il faut encore plus d’ef fort pour restituer la facilité de lecture « à-la grecque ». Malgré le fait que Landowski nomme dans son journal la Porte du Paradis de Lorenzo Gil berti comme référence principale, la Porte n’a rien de classique. La forme des bas-reliefs la met en rapport avec la Porte de l’Enfer de Rodin, et son esthétique inquiète, avec le journal intime.

Le niveau le plus bas montre deux figures nues, un jeune homme et une jeune femme. Ils sont entourés par ce qui semble être un jardin paradisiaque. Mais ils ne le regardent pas. Leur bras levés cachent leur regards en les protégeant de ce qui se passe en fait dans le « paradis »: touts les types d’animaux s’y entretuent. Dans cette orgie de violence, un ser pent étrangle un crocodile, un saurien saisit sa victime, un iguane attaque un autre iguane; un oiseau gigantesque attrape un renard qui attaque un chien ou un loup etc. À gauche des scènes du même genre se déroulent dans le monde subaquatique et aérien. Les humains sont protégés non seulement par leur geste mais aussi par une sorte de grille fine, qui essaye de les séparer de ce monde d’horreur. Mais le coude d’un jeune homme casse cette protection éphémère. C’est un paradis perdu, qui est en fait un paradis trompeur.

Une autre grille sépare cette composition de la première frise.

La frise est densément peuplée; il y a des femmes, des hommes, des vieux, des morts, des enfants… Un homme et une femme se plient dans un geste de peur qui rappelle un bombardement. Il y a du mouvement dans tous les sens et les figures, qui semblent donner des ordres ou prendre des décisions (par exemple un groupe avec un homme en toge) sont complète ment perdues parmi les autres.

Au premier plan du niveau suivant on voit un groupe familial (les parents avec un enfant) sur les deux battants. Leur position symétrique suggère, qu’il s’agirait ici d’un montage filmique d’« avant » et d’« après » un événement brusque. A droite, un bébé, qui était bercé dans les bras de sa mère, a disparu; elle pleure, au désespoir; le père essaye de soulever un corps d’adolescent, qui vient de tomber sur ses genoux. Leurs chevelures sont en désordre. Au fond à gauche et à droite on voit une figure de femme et une figure d’homme dans des poses semblables: assis avec une tête in clinée, appuyant sur un bras et levant l’autre vers le visage dans un geste presque coquet. L’artifice des ses deux poses font penser aux séan- ces de poses à l’atelier d’artiste. Surtout à gauche. Là, on voit une modèle nue al longée à gauche; un « professeur » qui corrige la pose au centre; un modèle debout contre une colonne. A droite, la « séance de pose » apparaît comme interrompue par une explosion: une figure est restée sur place, les autres sont tombés par terre par deux; il y a des nuages de fumée.

C’est une vision de peur. La lecture du journal suggère que la plus grande peur de Landowski en ces années-la était le camp de concentra tion. Le monde qui semble heureux et « normal » de la vie familiale et du travail coexistait avec l’univers parallèle des camps et des prisons. Ce parallélisme frappe dans la lecture: « J’ai déjeuné avec Marguerite Long. Huîtres. Elle va jouer chez Pasdeloup. Après je retourne à l’École pour les épreuves du diplôme. Le pauvre Fiset [étudiant en architecture] n’a pas été relâché de sa prison de Fresnes (camp de concentration pour sujets britanniques). » [6]

Pour lui-même, le danger était réel. Depuis 1940, Landowski était régulièrement dénoncé comme juif. Il a réussi à rassembler les do- cuments prouvant qu’il venait d’une famille polonaise catholique. Mais les enquêtes « humiliantes » [7] à ce sujet étaient une des raisons pour accept er les actions, imposées par les nazi — comme le voyage en Allemagne des artistes français en 1941.

« Ce n’est peut-être pas excessivement courageux. À quoi peut ser vir ce genre de courage aujourd’hui? Dès à présent, une perquisition à la maison donnerait des résultats bien mauvais. Ni moi ni les enfants

n’éviterions les camps de concentration. Et ne nous faisons pas d’illusions, la fureur contre les israélites et leurs amis va connaître des jours plus af freux encore. J’aime mieux continuer à les servir en restant libre. » [8] Sur les battants gauche et droit du niveau suivant on voit deux « séquences » avec un motif commun - lutte d’un homme contre une créa ture fantastique mi-humaine. À gauche l’homme est plus frêle, pesque an drogyne avec sa chevelure et ses membres longs. A droite, c’est un homme robuste, viril, musclé. Les scènes de lutte sont séparées par une grille d’un autre sujet avec le même personnage masculin. L’homme de droite semble être vaincu (ou sauvé) par le monstre; mais on le voit à côté s’enfuir avec une femme. L’homme de gauche l’attaque avec toute sa force. Mais son triomphe est violent et douteux: dans la scène suivante il écrase un corps par terre avec son pied, et la femme à côté est désespérée .

Selon le journal, les journées de travail sur la porte étaient accom pagnées par des réflexions tourmentées sur des décisions prises ou à pren dre. Par exemple, en tant que directeur de Beaux-Arts, il était obligé de mettre en œuvre la première loi sur le statut des juifs du 3 Octobre 1940 : de licencier deux professeurs, Eugene Bloch et Pierre Marcel, et d’exclure l’ancien directeur de l’école, l’architecte Emmanuel Pontremoli, du jury des concours. De telles actions étaient contre sa volonté et ses convictions , mais il n’osait pas les contrarier ouvertement. En même temps, si l’on en croit le journal, sa position lui permettait de procurer des papiers aux étudiants juifs et au tous ceux qui vivaient dans l’illégalité. Le journal est rempli de réflexions sur le courage et la lâcheté, avec la grande question qui se posait pour lui — démissionner ou ne pas démissionner?

« Démissionner? Par moment j’y pense. Quel soulagement! Mais ce n’est pas si simple. À ma démission on supposera d’autres raisons que les seules vraies, qui sont mon désir de travailler, et mon dégoût des actes de l’actuel gouvernement. […] Ce qui serait bien, ce serait que tout le monde, en même temps, démissionnât. […] Si je démissionnais, seul, immédiate ment on ferait courir le bruit que c’est parce que je suis juif. Je ne suis pas antisémite, bien au contraire. Mais je n’aime pas, ne l’étant pas, qu’on dise que je suis juif. […] Nombreux sont les liens qui nous tiennent où l’on est. Où je suis, à cette direction, j’étais content d’être. Démissionner au mo ment où le poste devient difficile, où l’on risque de se compromettre, ce n’est pas courageux. Une démission n’a d’intérêt que si elle peut être don née avec éclat, en en exposant hautement les raisons. Ainsi elle peut servir. C’est un acte. Ce ne serait pas le cas. […] Et je pense aussi à ces deux ou trois gars qui peuvent circuler dans Paris et peut-être se sauver grâce aux cartes d’élèves que je leur ai signées. […] Si on me demandait des mesures trop stupides ou trop ignobles, je saurai sûrement faire le geste nécessaire. C’est déjà bien assez d’avoir dû transmettre à Pierre Marcel et à M. Block [Eu gene Bloch] leur mise à la retraite. Il se peut que des mesures de ce genre ne soient qu’un début. Il se peut que la persécution juive se développe. » [9]

Une note de 31 décembre 1941 poursuit sur le thème de ce supposé héroïsme discret:

« Nous allons avec Lily voir les Pontremoli. Suzanne est très amère. Elle fait allusion aux gens qui actuellement ne savent pas démissionner. […] C’était pour moi. Je fais semblant de ne pas comprendre, parce que je ne peux pas démissionner. Nous avons trop d’élèves en situation irrégulière que je couvre. Mon successeur serait certainement un collaborateur qui les mettrait en danger. » Mais, le même jour il semble avoir pris une déci sion sur son propre retrait de ses fonctions: « Faisant, en ce dernier jour de l’année, retour sur ma conduite, je ne me sens coupable d’aucune dé fection, d’aucune lâcheté. […] Non, je n’ai rien à me reprocher dans mon examen de conscience de fin d’année. Je quitterai la direction de l’École à la fin de l’année scolaire, de manière normale, et j’aurai le temps de choisir un successeur dont je serai sûr. » [10]

En juin 1942, il n’est plus le directeur de l’Ecole des Beaux-Arts, mais il garde plusieurs postes officiels, suit de près les concours et autres événements, et reste un membre du jury. Le nouveau directeur de l’école est un architecte, Paul Tournon.

Le tympan, qui couronne la Porte, est dominé par une figure. Un homme âgé, avec un visage long, front haut, petite moustache et barbe. Il nourrit un serpent, massif et menaçant, qui semble paralyser ses pieds.

L’expression tourmentée de ce visage rappele le visage de l’artiste lui-même, tel qu’il apparaît dans une séquence d’une chronique Actualités Mondiales tournée en 1941. Ici on le voit parmi les autres artistes et sculpteurs français (Maurice Vlaminck, Kees Van Dongen, Charles Despiau etc.) dans l’atelier berlinois du sculpteur favori de Hitler - Arno Breker. Cette visite s’est passée dans le cadre du voyage, organisé par les autorités alle mands. Les images de ce voyage devaient circuler pour montrer comment les protagonistes de la culture française apprécient l’art et les artistes na zis.

Landowski avait beaucoup hésité avant de donner son accord pour partir. La raison principale aurait été d’essayer de libérer trois cents élèves des Beaux-Arts qui étaient prisonniers. C’est dans l’atelier Breker que, sel on le journal, Landowski s’est rendu compte que le voyage était un piège. Jusque là, il avait reussi à se cacher pour ne pas être photographié pen dant le voyage. Ce n’était plus possible: « À peine étions-nous entrés dans l’énorme pièce que se démasquent de nombreux objectifs de photo, ciné ma, braqués sur nous comme des mitrailleuses! Rien à faire, pour y échap per. On sait comment peuvent être interprétées des photos prises dans ces conditions. »[11]

La séquence filmée à l’atelier Breker est basée sur le montage des visages d’artistes français en gros plan et les sculptures monstrueuses qu’ils contemplent: des chevaux, des héros musclés, les aigles, le buste im mense de Richard Wagner.

En haut du tympan, comme dans une scène d’opéra, apparaissent les chevaux, les aigles, les monstres, les lions, les symboles solaires et les éclairs, les corps morts, les corps brûlés, les visages couverts. Une scène de fin du monde. En bas, les foules humaines, figures minuscules, qui semblent écrasées par la vision a la fois spectaculaire et effrayante.

« Les Allemands vivent dans une sorte d’ivresse d’eux-mêmes. Ils vivent une sorte de conte de démons. Nous en avions l’impression, Segon zac et moi, lors de notre voyage en Allemagne de 41. Les installations de Thorak et de Breker. […] Ils s’admirent, ces Allemands. Un tel succès, jusqu’à ces dernières années, avait couronné leur manière. Jamais avant nous pareilles choses n’auraient été faites. En moins que rien dix peuples ont été par nous conquis, agenouillés. Des millions d’esclaves travaillent pour nous. […] Installé dans ces énormités, il pouvait commencer à se croire inexpugnable vraiment, et invincible, et qu’un Dieu vraiment veil lait à tout jamais sur lui. Ce Dieu, ce n’était que Belzébuth (traduction: le Dieu des monstres). » [12]

Au centre du tympan le serpent énorme serre les pieds du vieillard. Landowski évoque plusieurs fois les pièges, la sensation d’être victime de son devoir, d’être ficelé - et essaye de garder son allure quand même. « Nombreux sont les liens qui nous tiennent où l’on est. » [13] Dans tous les scénarios du futur il semble prévoir des conséquences négatives de ces années pour lui: « quelle que soit la tournure des événements, tous ceux qui auront eu des rapports avec les Allemands, seront suspects .» [14]

Il avait raison. En automne 1944, la chasse aux collaborateurs com mence, en septembre la liste de participants au voyage de 1941 est publiée, et le 3 Octobre le Comité directeur de Front National des arts, réuni sous la présidence de Pablo Picasso, demande l’arrestation de Landowski et sa mise en jugement. Il était prêt à cela et, selon le journal, a fait valoir tout un dossier bien preparé : « J’avais mon dossier sur tout ce que j’ai fait et ce qui s’est fait à la maison pour la résistance. Abris aux israélites, aux réfrac taires. Fourniture des fausses cartes d’identité. Ouverture de ma maison aux membres du MNL. Journaux clandestins. Opposition au déportement des artistes en Allemagne. » Mais les accusations n’ont été officiellement retirées qu’en Avril 1946. [16]

NOTES

[1] Dominique Boudou et Michèle Lefrançois (dir.), Paul Landowski: le Temple de l’Homme, catalogue de l’exposition au Petit Palais, Musée des Beauxarts de la Ville de Paris, Paris-musées, 1999, N146, p.

[2] Titre du site ou le journal est publié : Journal de Paul Landowski. Un Artiste Humaniste, http://journal.paul-landowski.com.

[3] Paul Landowski, Journal 1902-1959, publié en ligne sur: http://jour nal.paul-landowski.com, journée du 6 mars 1941.

[4] Laurence Bertrand Dorléac, L’art de la défaite : 1940-1944, Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 48.

[5] Paul Landowski, op.cit., journée du 29 août 1940.

[6] Paul Landowski, op.cit., journée du 11 septembre 1940.

[7] Paul Landowski, op.cit., journée du 6 mars 1941.

[8] Paul Landowski, op.cit., journée du 26 octobre 1941.

[9] Paul Landowski, op.cit., journée du 6 mars 1941.

[10] Paul Landowski, op.cit., journée du 31 décembre 1941.

[11] Paul Landowski, op.cit., journées du 17 novembre20 novembre 1941.

[12] Paul Landowski, op.cit., journée du 15 août 1944.

[13] Paul Landowski, op.cit., journée du 6 mars 1941.

[14] Paul Landowski, op.cit., journée du 6 mars 1941.

[15] Paul Landowski, op.cit., journée 30 octobre 1944.

[16] Michèle Lefrançois, Paul Landowski. L’Oeuvre sculpté, Creaphis éditions, 2009, p. 47.

IMAGES p. 11: La Nouvelle École de Médecine, decembre 2020, Tatiana Efrussi. p. , 14, 16, 18, 19, 20, 21 (gauche), 24: Porte de la Nouvelle École de Médecine (1938-1950) par Paul Land owski, décembre 2020, Tatiana Efrussi. p. 21, 22 : Photogrammes tirés du film « L’atelier du professeur Breker », Les Actualités Mondiales, 28 novembre 1941.

« À partir d’aujourd’hui …. Reprise Sensible. »

«C’est en quelque sorte une date à retenir puisqu’elle marque une reprise de l’activité parisienne. La première. Et c’est avec plaisir que nous la signalons. […] Ce matin encore, dés 9 heures, quelques professeurs et quelques élèves, heureux de reprendre leur travaux, se sont présentés au secrétariat de l’École de Beaux-Arts, répondant immédiatement à l’appel qu’une note parue dans la presse leur avait lancé.

Ce n’était évidemment pas la foule, mais la cour de l’École était animée par ces petits groupes de jeunes gens - de très jeunes gens qui dis cutaient ferme - la cour de l’École n’était pas vide. Et c’était là le principal.» [1]

« L’École des Beaux-Arts continue »

« On parlait de la “réouverture” prochaine de l’École des BeauxArts. Interviewé là-dessus, son directeur, la maître Landowski, précise: — Ne parlez pas de “réouverture”. Le terme serait impropre — L’École n’a jamais fermé ses portes. En juin, sans doute, l’administration, par ordre, s’est repliée vers Pau; mais l’exil fut bref: dès la fin du mois nous étions réinstallés ici. Je suis revenu le plus tôt que j’ai pu; les professeurs et les élèves aussi. Nous sommes plus nombreux de jour en jour, au fur et à mesure des démobilisations.

Pendant la guerre, l’École n’a pas cessé de fonctionner, avec un nombre important d’élèves : en temps de paix, ils étaient 1.800 ou 2.000 (deux tiers d’hommes, un tiers de femmes), groupés en ateliers. À partir de septembre 1939, le nombre des ateliers a évidemment diminué; l’organisation des cours s’ést simplifiée. Mais, rapidement, le fonctionnement de l’École est redevenu normal.

« En fait de “réouverture”, vous pouvez seulement annoncer que les cours oraux reprendront officiellement, — sans cérémonie particulière — le 15 octobre.

— Les autorités allemandes se sont-elles occupées de l’École?

— Oui, mais seulement pour la visiter, par intérêt pour les choses de l’art. Nous avons été complètement libres de nous organiser à notre guise.

— Et vos élèves?

— Toujours, selon leurs traditions, pleins de vaillance. Inquiets tout de même. Plus que jamais il leur sera difficile de vivre. Ils s’aident entre eux, très fraternellement, vous le savez. Nous les aidons aussi, de tout notre pouvoir. Il y a une société de secours des élèves et des anciens

élèves; jadis, avant la guerre les dons étaient nombreux; ils le sont beaucoup moins aujourd’hui. Des ressources appréciables sont procurées par le professorat de dessin dans les écoles de la Ville de Paris, ou par des suppléances … Beaucoup d’ancien élèves “arrivés”, sculpteurs notamment, et surtout architectes, font appel au concours de leurs jeunes camarades… C’est surtout l’entraide qui permet aux plus impécunieux de poursuivre leurs études.

— Après cette année désastreuse, vous regardez vers l’avenir avec confiance?

— Oui… Quelques uns des nôtres, hélas ! ne reviendront pas. Mais dites bien qu’après tant de malheurs, malgré tant de souffrances, l’École des Beaux-Arts continue. » [2]

Rapport sur l’activité de l’Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts du 1er Juillet 1940 jusqu’à fin mai 1941.

STATISTIQUE.

Le nombre total des élèves inscrits … s’élève à 675. [...] Peintres et graveurs…................…………………253 Sculpteurs et graveurs en médailles ……. 63 Architectes …. …………………………….....................359

Ces 675 élèves comprennent 216 élèves femmes et 459 hommes.

[...] Enfin, en plus des élèves inscrits dans les sections d’enseigne ment, 75 élèves étudient le dessin dans les Galeries et 41 auditeurs et per sonnes étrangères à l’Ecole suivent les cours oraux et fréquentent la Bib liothèque.

[...] 300 prisonniers de guerre. [3]

Minute de Lettre. 3 Novembre 1942.

Inscriptions des élèves:

484 élèves se sont réinscrits dans la section architecture. 180 élèves se sont réinscrits dans la section de peinture. 45 élèves se sont réinscrits dans la section de sculpture. [709 au total]

Concours d’admission. - Un concours d’admission est actuelle ment en cours dans les sections de peinture et de sculpture. Le nombre des candidats s’élève à 199 pour les peintres et 30 pour les sculpteurs. [...] [4]

Minute de Lettre. 6 avril 1943.

Section d’architecture

[...] Jugement du 23 Mars. 154 projets de 1re classe ont été soumis au jury. Le programme était « Une bibliothèque type d’une grande cité mod erne ». [...]

Jugement du 30 Mars. Cette séance était réservée aux envois des élèves prisonniers en Allemagne. […]

Section de sculpture

Jugement du 6 Mars: Concours d’esquisse modelée en bas-relief. Programme «une jeune fille grecque fait un sacrifice d’encens à Aphro dite».

[...]

Section de peinture

Jugement du 3 Mars: (Concours du Torse). [...].

Jugement du 16 Mars: (Concours de Grande Figure Peinte) [...]

Jugement du 17 Mars: (Concours de Perspective) Les élèves ont ex écuté en loge un dessin sur le programme suivant: «le philosophe en méd itation». [...] [5]

Minute de Lettre. 3 Juillet 1944.

Section d’architecture

[…] Jugement du 27 Juin: Concours de construction. Le programme était: « Le grand ma gasin. »

[...]

Sections de peinture et sculpture

[…] Jugement du 27 Juin: SCULPTURE. Concours de composition à 1 degré. Le programme était: LATONE portant dans ses bras deux enfants, fuyant devant le serpent PITHON. [...] [6]

NOTES

[1] Anonyme, « À partir d’aujourd’hui...Reprise sensible », Dernières Nouvelles de Paris, 24 juin 1940.

[2] Anonyme, «L’Ecole de Beaux-Arts continue », L’Oeuvre, 26 Sep tembre 1940, p.2

[3] Rapport d’activité de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts du 1er juillet 1940 jusqu’à fin mai 1941, AN AJ/52/807.

[4] Minute du directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts adressée au Conseiller d’Etat, Secrétaire Général des Beaux-Arts, Bureau de l’enseignement, 3 Novembre 1942, AN AJ/52/807.

[5] Minute du directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts adressée au Conseiller d’Etat, Secrétaire Général des Beaux-Arts, Bureau de l’enseignement, 8 Juin 1943, AN AJ/52/807.

[6] Minute du directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts adressée au Conseiller d’Etat, Secrétaire Général des Beaux-Arts, Bureau de l’enseignement, 3 Juillet 1944, AN AJ/52/807.

IMAGES p. 27:

Première Cour de l’Ecole des Beaux-Arts, decembre 2020, Tatiana Efrussi.

Cour du Mûrier: un lieu de mémoire

Le nom de cette cour remonte à l’histoire de son intégration dans l’ensemble de l’école des Beaux Arts. Même aujourd’hui, on reconnaît la structure de l’ancien cloître du couvent des Petits Augustins, fondé par Marguerite de Valois au XVIIe siècle. Pendant la Révolution, le couvent ferme, et l’archéologue Alexandre Lenoir l’occupe pour créer le Musée des Monuments français, qui ouvre ses portes en 1795. Le musée préserve de la destruction le patrimoine sculptural et architectural (même si la no tion n’existait pas à l’époque). En 1816, le musée ferme, et le couvent est transformé par l’architecte Félix Duban pour accueillir les étudiants de la Nouvelle école royale et spéciale des Beaux Arts. Il a gardé les éléments structuraux du couvent, notamment le cloître avec son arbre un Mûrier de Chine, planté par Lenoir. Le nom scientifique de cet arbre, aussi nommé «mûrier à papier», est Broussoneia papyrifera d’après le nom du botaniste Auguste Broussonet (1761-1807), qui réussit en 1786 à rendre fécondes les graines importées depuis la Chine en 1751. Broussonet participe activement à la Révolution. Partisan des Girondins, il doit quitter la France en 1793 pour fuir les Jacobins. C’est à ce moment que Lenoir, en charge de l’ancien monastère qui servait d’entrepôt des œuvres d’art depuis 1790, aurait pu planter un mûrier dans la cour — comme une sorte de discret mémorial.

L’arbre, dont la durée de vie est estimée entre 100 et 150 ans, de vait être encore là, quand en 1881 dans un angle ouest fut érigé un mon ument plus matériel: celui dédié au peintre Henri Regnault et aux autres élèves de l’école tués en 1870-1871. [1] Une stèle en forme de petit temple antique blanc et doré par Jean-Louis Pascal porte le nom «PATRIE» dans son tympan. La Jeunesse offre un laurier au buste de Regnault. La plas ticité neo-antique était très organique pour la décoration de la cour: Félix Duban lui donna l’allure d’un atrium pompéien avec de la peinture, des mosaïques au sol et une fontaine au centre. On ajouta une réplique de la frise des Panathénées du Parthénon sur les murs sous les arcades. Sur le mur sud, plat, fut monté une copie de frise de la façade de l’hopital Ceppo à Pistoia (Toscane) avec comme sujet Les Sept œuvres de Miséricorde (15261529, école de Lucca della Robbia). Au-dessus de la frise, on voyait une copie de la fresque Voyage de Galatea de Villa Farnesina par Raphael. Plut tard les arcades furent remplies avec des copies de sculptures antiques, envoyées par les pensionnaires de Rome.

Dans les années 1920 la Miséricorde est démontée pour faire place au monument aux morts de la Grande Guerre — Le Poilu. Aux 470 élèves morts pour la France par Jean Boucher (sculpteur) et Alexandre Marcel (ar chitecte). Sous la Galatea on voyait maintenant une plaque avec les noms, encadrée par une riche frise décorative avec les noms des disciplines de l’école : architecture, gravure, peinture, sculpture. Au centre, une grande inscription «A nos morts victorieux». En face, le Poilu de Boucher, profes seur de l’école, qui est à l’origine de quelques répliques. La plaque sem ble partie intègrante de la cour, une prolongation de «l’esthétique BeauxArts». Le soldat, au contraire, est un élément externe, une invasion dans ce micro-univers historicisant. «Modeste pion dans les guerre moderne, le Poilu sans gloire et sans héroïsme», [3], en 1923 il montait sa garde au cen tre, juste derrière la fontaine, comme protégeant ce monde disparaissant, qui prétendait encore pouvoir célébrer les «morts victorieux».

Les 88 noms à graver on été rassemblés par les associations d’élèves et l’administration dans les années 1940. Il ne s’agit pas seulement des étudiants de l’établissement central, mais aussi de professeurs, des anciens diplômés et des élèves des écoles régionales. Il y a les noms des sol dats morts pendant l’attaque de 1940; des résistants fusillés, morts dans les camps ou dans les combats de la Libération. Mais aussi les noms des victimes des bombardements et des victimes accidentelles («victimes ci viles»). [4]

En 1955 le monument fut révisé. On devait ajouter les 88 noms des victimes de la Deuxième Guerre, et la plaque avait radicalement changé d’aspect. Il n’y a plus de cadre monumental, ni de feuilles d’acanthes, ni de structure symétrique ternaire sur un piédestal. Le monument ne célèbre plus la victoire: il est maintenant dédié aux « Morts pour la France ».

Il est déjà problématique de dire que ces derniers sont morts «pour la France». Mais il est encore plus difficile de contempler sur la plaque des noms comme celui d’ Eugene Bloch, professeur de physique et direc teur du laboratoire de physique de l’École normale supérieure, qui donnait des cours aux architectes. Paul Landowski, obéissant à la loi du 3 Octobre 1940, l’a mis à la retraite; comme le professeur d’histoire de l’art Pierre Marcel et l’ancien directeur de l’école Emmanuel Pontremoli. Les deux au tres ont pu se cacher et s’échapper, mais Bloch est «mort pour la France»: «Eugène Bloch est forcé d’abandonner en décembre 1940 son poste d’enseignant à l’École des Beaux-Arts, tout comme celui de directeur du laboratoire de physique de l’ENS. Il ne fuit Paris qu’un an plus tard avec son frère, une fois que la répression contre les Juifs s’accentue dans la zone occupée avec la publication du deuxième statut des Juifs. Eugène Bloch franchit la ligne de démarcation pour rejoindre Lyon où il retrouve un em ploi au laboratoire universitaire, confirmé par un ordre

de mission du Centre national de la recherche scientifique. La zone libre étant envahie par les Allemands en 1942, il est contraint de fuir, sous une fausse identité, en Savoie puis dans le Dauphiné. Après avoir tenté sans succès de rejoindre la Suisse, il est arrêté le 24 janvier 1944 à Allevard par la Gestapo qui l’envoie à Drancy . Le 7 mars 1944, il est déporté à Auschwitz par le convoi n° 69 et sous le matricule 12807. » [5]

La plaque porte également les noms des autres personnes juives:

Maurice Diament, étudiant en architecture depuis 1939, déporté a Auschwitz depuis Drancy 13/02/1943

André Jacob, architecte parisien, diplômé de 1920, déporté a Kaunas/Reval (Talinn) depuis Drancy 15/05/1944

Marcel Montel, architecte parisien, diplômé de 1933, déporté a Auschwitz depuis Drancy 23/09/1942

Max Rubio, étudiant en architecture de l’école régionale de Mar seille, déporté a Auschwitz depuis Drancy 07/03/1944

Marcel Valensi, architecte niçois, diplômé de 1922, déporté à Auschwitz depuis Drancy 20/11/1943. [6]

On sait que les rafles pour arrêter des juifs — comme celle du Vel d’hiv en 1942 — ont été organisées avec la coopération de la police française. En zone libre avant l’invasion, c’était exclusivement l’initiative du gouvernement de Vichy.

Les noms des juifs français morts «pour la France» amènent une certaine confusion dans l’ensemble commémoratif. Comme le geste de Lenoir et son mûrier, cet embarras est discret, mais fécond. La confusion a fait transférer le Poilu de l’axe central, comme si sa résolution, même modeste, était devenue déplacée. Malgré des travaux en 2015-2018 sur « ce lieu bucolique »[7], qui lui ont redonné « tout son éclat »[8], l’érosion est toujours dans l’air. Ses effets sont évidents sur les sculptures, qui sont placées dans les arcades. Sur les photographies des années 1920 prises par Eugène Atget, on voit que les figures sont plus au moins intégrées: parfois il manque un bras ou un pied, mais elles ont toute des têtes et donnent l’impression d’être intactes. Aujourd’hui on ne compte que trois têtes sur 16 figures. La plupart des corps sont gravement mutilés, ce sont parfois juste des torses sans membres.

À travers cette ambiance érosive, on peut commencer à se poser d’autres questions sur ce lieu de mémoire, comme on peut l’appeler après Pierre Nora. Si on en croit les archives, la collecte des noms pour le monument a commencé en 1949: le directeur a demandé aux chefs d’ateliers de lui envoyer «les noms des élèves et anciens élèves de votre atelier tombés au champ d’honneur … afin que leurs noms restent gravés à côté de ceux de leurs anciens de 1914-1918.» [9]

Les notions de gloire nationale et de champ d’honneur, l’analogie avec la Grande Guerre [10] ont rendu impossible de mettre les noms des étudiantes-femmes, qui furent aussi déportées et tuées, dans cette liste. Les étudiants de nationalités étrangère sont aussi absents. On peut sup poser qu’un certain nombre d’entre eux ont du interrompre leurs études et partir, sans laisser de trace de mémoire.

Erica Schonbaum, de Bucarest, a été admise dans la très «mascu line» section d’architecture en 1938, et a dû quitter Paris à l’approche de l’armée hitlérienne en 1940. Elle a pu quitter l’Europe avec son mari pour s’établir au Kenya et devenir une urbaniste locale très importante, mais, comme sa fille en témoigne, « elle n’a jamais fini ses études et c’était une idée fixe à elle. » [11] Le Polonais Israël (Ilya) Schor a commencé ses études de peinture en 1938, et a également réussi à partir en mai 1940 de Par is à Marseille, d’ou il émigra aux Etats-Unis, avant de devenir un artiste célèbre. [12]

Ervin (Erwin) Preis, de Budapest, était inscrit en 1939 en section sculpture, et réinscrit en 1940. [13]Le 2 Octobre 1940, Paul Landowski écrit dans son journal: «Ce matin, à l’École, plus de 12 personnes, dont un mal heureux Israélite hongrois qui voudrait bien quitter l’Europe…» [14]

Sur les listes des étrangers inscrits de l’époque, il ne figure que deux hongrois, Preis et un étudiant nommé Geza Dunavolgyi, donc on peut supposer qu’il s’agissait bien de Preis. Landowski évoque à plusieurs reprises les faux papiers qu’il a pu procurer aux étudiants, a-t-il aidé Preis à changer d’identité?

Sonia Steinsapir, une Juive russe née à Moscou et partie avec sa famille après la révolution de 1917 à Berlin, avait en tout cas beaucoup de chance. Steinsapir est venue à Paris en 1936, et s’est inscrite à l’école en 1937. Elle a continué ses études — par exemple, elle est sur la liste des étudiants désirant dessiner en plein air en mai 1941. [15] Mais le 11 juillet, elle est arrêtée et envoyée aux camps. Elle a pu fuir en Janvier 1942 pour revenir à Paris et s’est cachée jusqu’à la Libération. En 1944 elle est reve nue aux Beaux-Arts pour terminer ses études en 1947. [16]

La mémoire des personnes aux destins similaires est absente, mais il est absurde de les imaginer gravés sur une plaque avec des morts, plaque associée avec la Guerre glorieuse. La dernière initiative de compléter la triste liste remonte à 1960. Le Grand Massier écrit la note suivante au di recteur : « Un certain nombre de nos camarades sont maintenant tom bés en Algérie et leurs amis m’ont prié de vous demander de bien vouloir faire poser leurs noms sur le monument aux morts de la cour du Mûrier. Vous estimerez sans doute avec nous que cette demande est parfaitement fondée et qu’ils ont tous droit à ce que nous leur portions un même hom mage le 11 Novembre de chaque année. » [17]

NOTES

[1] Emmanuel Schwartz, Sculptures de l’Ecole des Beaux-arts de Paris: Histoire, Doctrine, Catalogue, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2003, p. 96.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] « Liste des élèves et anciens de l’École Nationale Supérieures des Beaux-Arts, morts pour la France au cours de la guerre 1939-1945 », pièce jointe d’une lettre du 19 septembre 1955 de M. Kuntzmann, chef du Bureau de l’enseignement artistique au Directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, AN AJ/52/806 ; Valentine Gay, L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts pendant la Seconde Guerre mondiale, Mémoire de recherche, Ecole du Louvre, 2011, p. 80, p. 108.

[5] Valentine Gay, op.cit., p. 83-84.

[6] Valentine Gay, « Liste des élèves morts pour la France », dans op.cit., Vol. I, Annexe II, p. 33; Centre de Documentation du Mémorial de la Sho ah, http://ressources.memorialdelashoah.org/index.php.

[7] « La cour du mûrier », https://www.beauxartsparis.fr/fr/privatisa tions/cour-du-murier, consulté le 26 décembre 2020.

[8] ibid.

[9] Minute du Directeur de l’École Nationale Supérieure des BeauxArts, adressé aux chefs d’atelier, 1949, AN AJ/52/806.

[10] Henry Rousso parle de la spécificité des stèles commémoratives: Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy : de 1944 à nos jours (1987), Le Seuil, 1990, p. 36-38.

[11] (« She did not complete her studies and that was always a bug for her »), Kenny Mann to Tatiana Efrussi, mail, 11 novembre 2020 ; Sur Erica Schon baum: Lettre de recommendation à l’intention du Directeur de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, 26 Janvier 1938, AN AJ/52/958; Bridget LeRoy, « African Child hood, European Roots », The East Hampton Star, 1 décembre 2011. [8] Israël Schor, Dossier d’inscription, AN AJ/52/1174.

[12] Israël Schor, Dossier d’inscription, AN AJ/52/1174.

[13] « Liste des élèves etrangers inscrits à l’école pendant le courant de l’année scolaire 1939-1940 » et « Demande de renseignement sur les profes seurs et les élèves étrangers de l’École fait […] le 31 Juillet 1941 sur l’invitation des autorités allemands », AN AJ/52/807.

[14] Paul Landowski, op.cit., journée du 2 octobre 1940.

[15] « Demande d’autorisation pour peindre en plein air dans Paris ou à la campagne », pièce jointe de la Minute du Directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts adressée au Secrétaire Général des Beaux-Arts (Bu reau de l’Enseignement), le 16 mai 1941, AN AJ/52/807.

[16] Biographie de Sonia Steinsapir, provenant du MUCEM, publiée sur le site de Papillon Gallery, http://www.papillongallery.com/sonia_steinsapir.html.

[17] Lettre de P. Palatchi, Le Grand Massier des Architectes, et de P. Cheyre, Le Grand Massier de l’Ecole, au Directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 12 Avril 1960, AN AJ/52/806.

IMAGES p. 33, 35, 38, 39, 41 :

Vues de la Cour du Mûrier de l’École des Beaux-Arts, décembre 2020, Tatiana Efrussi. p. 36 : La Cour du Mûrier avant 1914, sans date, Jean-Pierre-Philippe Lam pué, collections de l’École des beaux-arts. p. 37 : École des Beaux-Arts ( le monument aux morts ), 1928, Agence Roll, Bibliothèque nationale de France. p. 40 : École des Beaux-Arts, 1903-1927, Eugène Atget, Bibliothèque natio nale de France p. 42 : Sonia Steinsapir, Groupe de Bohémiens au camp de Poitiers, 1943, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Été 1942, à la Salle Foch au premier étage du Palais des Exposition se déroula l’ exposition annuelle des travaux des étudiants. Il n’y avait peutêtre rien de particulier dans cette exposition, mais c’est de cette exposition que l’on trouve un schéma préparatoire dans les archives. On ignore si ce projet d’accrochage était définitif. Par exemple, on n’y voit qu’une liste des ateliers de peintures — Louis Roger, Eugene Narbonne, Robert Pougheon, Nicolas Untersteller, et de gravure (sans précision). Pourtant, une carte d’invitation sans date, mais provenant de la même période indique qu’il y aurait aussi des travaux des sculpteurs et architectes dans la même salle Foch. [1]

Le plan de l’exposition de 1942 donne quand même une idée de base d’une exposition annuelle. A l’aide de la liste des présences dans les ateliers en 1942 [2], on peut établir les noms des participants possibles. L’École a gardé un nombre des travaux de ces jeunes artistes ; une partie étaient publiés dans le Bulletin de la Grande Masse. Parmi les œuvres conservées on trouve surtout les tableaux et des dessins créés dans le cadre de différents concours, qui ont probablement constitué une large partie d’une exposition de ce type. [Le travail avec les collection de l’École n’étant pas possible au cause des restrictions sanitaires, j’ai dû baser mes obser vations uniquement sur les publications du Bulletin de la Grande Masse de 1940-1944. Pour cette raison j’ai choisi de reproduire sur les pages suivantes toutes les images de cette période et pas uniquement de l’année 1942].

Les historiens de la formation à l’école constatent, que dans la première moitié de XXe siècle l’institution a gardé son organisation in terne presque inchangée. Les concours d’émulation sont restés au coeur de l’enseignement; il y a en a plusieurs, internes — le concours de figure, le concours de grande figure, le concours de composition etc. — mais aussi externes. Ces concours permettent aux élèves peintres et sculpteurs de cu muler des « valeurs » pour tenter d’accéder directement au concours de Rome. Le diplôme d’art plastique n’ayant été introduit qu’en 1954, c’est le Prix de Rome, suivi par un séjour de cinq ou six ans à la Villa Médicis, qui est le couronnement de formation des peintres et sculpteurs. En 1940 la villa est réquisitionnée par Mussolini, et est remplacée par la Villa Paradi so à Nice en 1941. Le concours est suspendu en 1940 et 1941, et réintroduit en 1942.

Les images publiées dans le Bulletin de la Grande Masse peuvent donner une sensation réconfortante de capsule temporelle. On y voit des figures nues, des interprétations des sujets historique, mythologique ou biblique, des paysages, des projets de décoration. Au premier regard rien ne trahit les actualités hors des murs de l’école à part quelques bas-relief sur des sujets du type « Retour au foyer détruit ». En 1943, après avoir visité l’exposition de lauréats de Prix de Rome, un critique constate ironique ment:

« Les envois destinés à la villa Médicis viennent d’être exposés dans le cadre plutôt morose de l’École des Beaux-arts. Comme toujours, les œu vres des architectes sont les plus audacieuses. […] Sculpteurs et peintres ont gardé un vif esprit académique. Pourtant, si l’on compare les tableaux de Tremois ou de Trevedy à celui de Dennery, prix de Rome 1843, on s’aperçoit que les tendances de l’École ont quelque peu évolué depuis ces dernières années. » [3]

Mais comme en témoigne l’architecte Pierre Dufau, il n y avait rien qui obligeait les étudiants à prendre à cœur cette ambiance poussiéreuse: «nous étions […] parfaitement vaccinés contre l’esprit de sérieux. » [4] Ils pouvaient s’intéresser aux tendances nouvelles, en séparant ces impressions du travail fait Rue Bonaparte: « Comme un mari infidèle, nous avi ons deux vies. ». [5]

En lisant les descriptions de la routine aux Beaux-Arts dans les an nées 1930 [6], on peut imaginer qu’elle continuait pendant l’Occupation. L’intéressé vient à l’École et s’inscrit auprès d’un massier, payant la cotisa tion pour les matériaux. Il ou elle est soumis aux «épreuves» des anciens de l’atelier, qui traditionnellement font des «blagues».

Concours d’Attainville: Ulysses et Polyphème

Concours Fortin d’Ivry

Figure dessinée d’après nature

Paysage

Concours

Roux

Concours Chevenard (gravure)

Concours de la Demi-figure peinte

Concours d’Attainville (décoration)

Concours Fortin d’Ivry: Combat des Vices et des Vertus

Prix de Rome Fabrikant

1943 Paysage Concours Anna Lemaire

Peinture: Figure dessinée Heures du Jour Paravent

Prix de Rome Trevedy

1944 Paysage Concours d’Attainville

Prix de Rome: Pichon

Prix de Rome: Cabrol

Le matin est passé à l’atelier, où le professeur vient quelques fois par mois pour corriger. L’après-midi est réservé au dessin d’après les sculp tures dans les galeries, et aux cours oraux. Au printemps, le concours d’ad mission. En cas de réussite, le nouveau ou la nouvelle intègre définitivement l’atelier choisi, et l’année passe avec la participation aux différents concours. Toute cette routine est animée par un folklore très développé: coutumes, les chansons, fêtes annuelles etc.

Cette stabilité, même si elle était parfois hypocrite, semblait un refuge face aux soucis du quotidien peu joyeux. Grâce aux efforts de l’administration, qui ne se gênait pas pour faire appel aux aides allemandes si nécessaire, l’école réussissait tant bien que mal à chauffer ses espaces, et à donner les matériels. Ici on distribuait des bourses et des aides; on propo sait des prix et des commandes. En 1939-1940, la Grande Masse lance un appel aux étudiants dans les armées ou en captivité pour rester en contact avec eux. [5] Leurs notes sont publiées dans le numéro spécial de leur Bulletin. La couverture est parlante.

On voit un soldat qui dort dans une flaque d’eau sous la pluie. Au-dessus de sa tête flotte le rêve de sa vie parisienne au Beaux-Arts: pein ture, sculpture, architecture; séance de correction; montée en loge, exposi tions, fête de Rougevin; café des Deux Magots etc. Il y aussi des femmes, pas tant en rôle de camarades d’atelier, mais représentées comme une sculp ture nue («exposition») ou une amante allongée sur un lit près d’un bidet («amour»).

Mais pour les élèves à Paris, la vie pouvait être aussi dure que pour les captifs. La plupart étaient obligés de travailler les après-midis pour tenir. Paul Landowski décrit en 1941: « Pour gagner leur pain […] nos jeunes élèves doivent parfois se livrer aux travaux les plus inattendus. L’un d’eux, peintre, est gardien au musée du Louvre ; un autre, architecte, pointe les tickets dans une station de métro ; un troisième, sculpteur, lave des voi tures. » [5] L’image du bulletin est caricaturale, mais elle semble juste en soulignant la persistance avec laquelle les beaux-artiens voulaient continuer les coutumes malgré les circonstances. Une photographie de janvi er 1944 montre les étudiants-architectes avec le traditionnel char de la fête de Rougevin. Le char porte une figure féminine nue grotesque accompag né d’un panneau « La bite ne fait pas le moine ».

En cette période les étudiantes sont évidemment plus nombreuses que les étudiants — ce qui n’était pas le cas avant la guerre. Ce changement ne semble pas avoir un impact sur l’ambiance générale. Comme en témoi gnent les photographies et films, parmi les candidats au Prix de Rome, il y avait toujours une grande majorité d’ hommes. Paul Landowski dans son journal raconte deux fois (en décembre 1940 et en décembre 41) une histoire de conflit d’une élève bulgare avec son atelier, ou la tradition des « brimades » sexualisées et les nouvelles réalités s’entremêlent : « Visite d’une élève bulgare, peintre. Une grosse fille carrée, vrai ment là! Elle venait se plaindre d’être brimée. On lui jette de l’eau. On est grossier. On l’empêche de travailler. Elle me raconte des choses impos sibles sur les mœurs et certaines scènes. Je lui promets de faire le néces saire. Je fais venir le massier. Il me dit qu’elle leur parle avec mépris, leur annonçant le camp de concentration mérité, etc. … » [6] En décembre 1941, toujours la même femme? « Une élève femme, Bulgare, vient se plaindre de brimades. Elle m’assure que certains jeunes gens lui exhibent leurs attributs de virilité et que tout l’atelier trouve ça tordant.» [7] Malgré la tonalité des accusations mutuelles, Landowski leur assure qu’il fallait sur tout « éviter toute plainte, tout incident pouvant gagner l’extérieur. »

NOTES

[1] Carte d’invitation pour une exposition des travaux d’élèves, sans date, AN AJ/52/833.

[2] Présence dans les ateliers de peinture et de gravure, 1932-1959, AJ/52/555-AJ/52/558.

[3] Rene Barotte, « D’une galerie à l’autre », Comoedia, 11 décembre 1943, p. 5.

[4] Pierre Dufau, Un Architecte qui voulait être architecte, Londreys, 1989, p. 33

[5] Pierre Dufau, op.cit., p. 32.

[6] Camille Liansu, « Une Ecole sans enseignement », dans Annie Jacques et Emmanuel Schwartz, op.cit., p. 489.

[7] Par exemple: Anonyme, « Un appel de la Grande Masse », L’Œuvre, 28 octobre 1940, p. 2.

[8] Anonyme, « Le gardien de musée reprendra sa palette et l’employé du métro retrouvera son équerre nous dit M. Landowski », Paris-Midi, 5 avril 1941.

IMAGES

p. 45 :

Vue de la Salle Foch, s.d., https://www.beauxartsparis.fr. p. 47 :

Plan de l’exposition annuelle des travaux des étudiants, 1942, ano nyme, Archives Nationales. p. 49-53:

Peintures des étudiants de l’École des Beaux-Arts, 1940-1944, Bulletin de la Grande Masse et collections de l’École. p. 55 :

Couverture de la Bulletin aux armées de la Grande masse de l’École des Beaux-Arts, anonyme, déc. 1939/janv. 1940. p. 56 :

La fete annuele du Rougevin, 29 janvier 1944, Louis Viguier, La Docu mentation Française (BNF). p. 57 :

Le Prix de Rome de Peinture, 14 avril 1944, Louis Viguier, La Documen tation Française (BNF). p. 58 :

Le Prix de Rome, 1942, Louis Viguier, La Documentation Française (ECPAD).

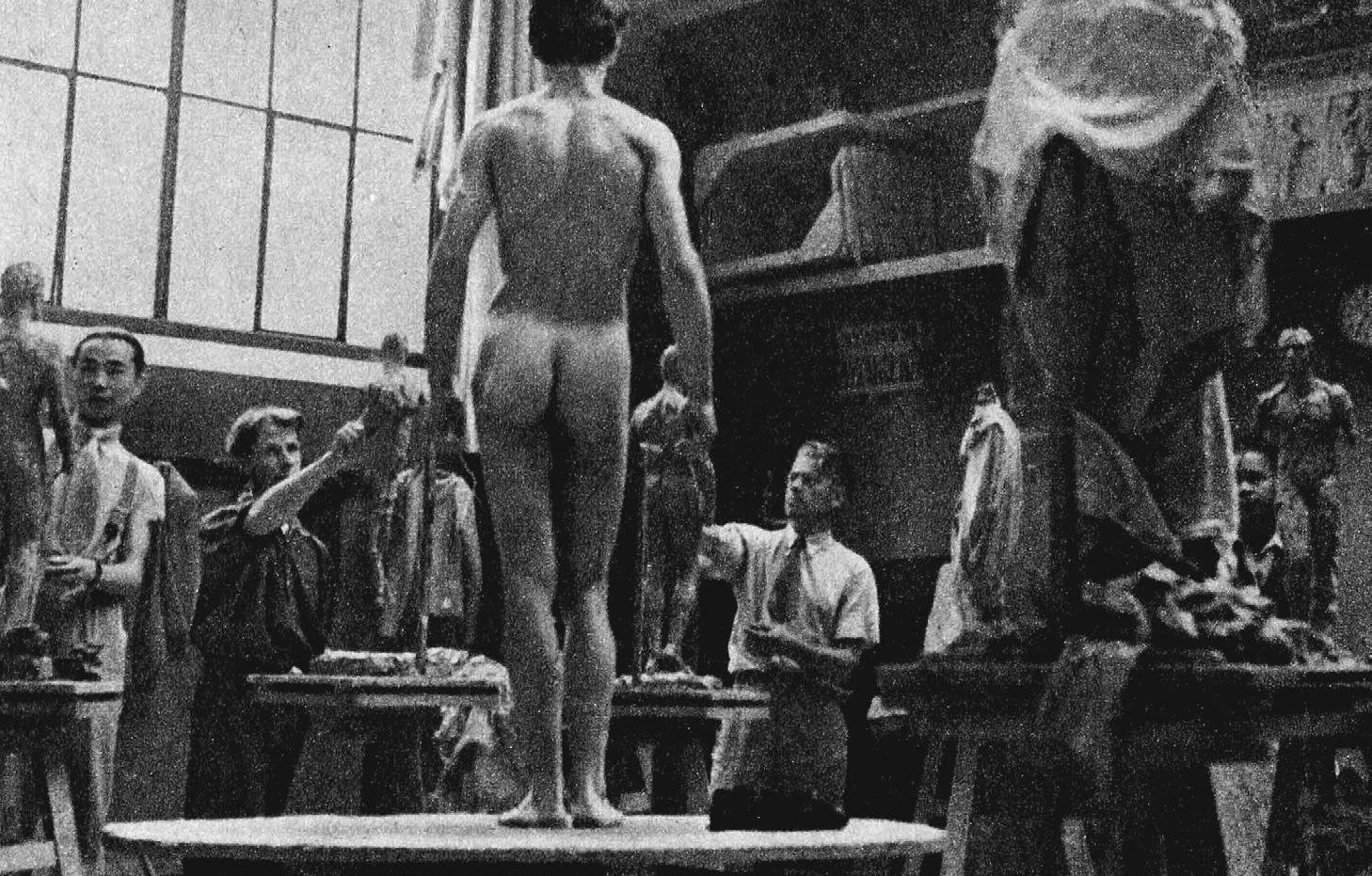

La maitrise de la représentation d’une figure humaine était au cœur de l’apprentissage à l’École. Les séances de dessin des modèles vi vants variaient avec les dessins des moulages; la connaissance de l’anat omie devait être approfondie: trois ans consécutifs avec deux heures de cours oraux et des heures des cours pratique par semaine. On pratiquait encore les études de cadavres et la dissection. [1] La présence forte du corps nu dans la formation fut un obstacle majeur pour accepter les femmes à l’Ecole, et jusqu’à 1933 il y avait des atelier séparés pour les étudiantes où les modèles masculins posaient vêtus d’un caleçon. [2] L’aura «piquante» des modèles a créé tout une mythologie et inspiré de nombreuses œuvres littéraires. [3]

Très logiquement, en 1940 un hebdomadaire de propagande pro-allemande La semaine choisit ce sujet populaire pour illustrer le «re tour à la normalité» — Les modèles des Beaux-Arts ont retrouvé leur travail. [4] Ce reportage consiste en photographies, prises par une photographe reconnue Laure Albin-Guillot, accompagnées de quelques lignes de com mentair sommaires. Paul Landowski, qui a négocié la publication, est mé content: « L’article soi-disant sur l’École a paru, dans La Semaine. On n’a tenu aucun compte de ce que je leur avais demandé ». [5]

En fin de compte, les photographies sont instructives. On peut y voir la diversité de langage pictural dans le même atelier, qui se ressent moins quand on regarde les travaux qui gagnaient les concours ou par ticipaient aux exposition publiques. Dans l’atelier de Sabbaté, par exemple, on voit des peintures plutôt « académiques » côtoyer des images «fau vistes», moins fidèles aux lois de l’anatomie. Si leurs auteurs étaient des «élèves libres», ils pouvaient négliger toutes les obligations sauf l’opinion du « patron ». On voit beaucoup d’étudiantes-peintres; on ne voit que les garçons-sculpteurs (atelier situé au Palais des études). Parmi eux, on voit un étudiant asiatique et un étudiant noir, à demi caché derrière son travail. Et on voit des très beaux corps des modèles, deux femmes et un homme.

Or, en 1940-1944 le corps nu semble être un vrai champ de bataille où se croisent les regards idéologiques. Par exemple, un journa- liste de sport du quotidien L’Œuvre visite le «Salon d’Automne» et invite les artistes à renouveler leur inspiration sur les stades: « D’abord, ils y trouveront des modèles, hommes et femmes, plus beaux que les modèles professionnels de l’Ecole des beaux-arts. Ensuite, ils y étudieront le mouvement, ce qui manque à la plupart de leur toiles: leurs personnages sont figés, sont en bois. […] La facture de leurs œuvres a vraiment besoin d’être aérée ». [6] En excusant les artistes de ne pas pu assez travailler dans les derniers mois, il rêve d’un mariage de l’art et du sport.

Pour les autorités nazies cette exposition du corps nu est une af faire idéologique moins anecdotique que cette petite référence aux val eurs vichystes. Selon le journal de Landowski, ils viennent à l’Ecole pour la première fois en janvier 1941. Le capitaine Ehmsen, en charge du contrôle des arts plastiques, se présente et fait un tour à l’école. Quelques semaines après, le grand massier, Philippe Mondineux lui rend visite, et Ehmsen lui pose la question suivantes: « Quand il a visité l’École, il lui a paru qu’une femme qui posait était juive? Il y a-t-il beaucoup de modèles juifs? Estce pour apprendre aux élèves les caractéristiques raciales, qu’on avait un modèle juif ? » [7]

Landowski raconte également sa conversation avec un ancien élève et ancien grand massier de l’école, l’architecte Pierre Dufau, au sujet du même reportage sur l’école d’août 1940. Il paraît que Albin-Guillot avait pris aussi les photos de la Grande Masse, mais Dufau conseillait d’inter dire leur publication — et les autres étudiants l’ont écouté. La discussion avec Landowski suggère que les arguments étaient politiques.

« Il entre, dans son costume fantaisiste de lieutenant de pompiers. Il me paraît bizarre, les yeux trop brillants, la bouche pincée, tendu, vous regardant fixement. Je lui explique amicalement ce que son geste [de blo quer la publication] avait de discourtois. Il ne comprend pas, ou il fait sem blant de ne pas sentir. Puis peu à peu, la conversation évolue. Il me dit que ça va changer, que d’autres vont prendre la situation en main. Je demande :

— Quels autres?

— Nous! les jeunes.

Il se lève pour me dire ça, s’appuie devant moi des deux mains sur mon bureau, me regarde fixement. Je lui dis : — Hélas, mon pauvre Dufau, j’ai déjà entendu [ça?] après la guerre 1914.

— Oui. Mais ceux de 1914-18 n’avaient pas crevé de faim. Mainte nant ils vont crever de faim. Ça leur fera du bien.

Je proteste :

— Ça ne fait jamais de bien à personne de crever de faim.

— Si, si. Ils en ont besoin. Après on pourra en faire quelque chose.

Puis à plusieurs reprises il me répète :

— Je suis un fanatique, Monsieur le Directeur.

— C’est très bien, mais fanatique de quoi?

— De la France. […]

Je lui montrais les photos d’Albin-Guillot, un modèle dans l’atelier.

Il me dit:

— C’est pornographique. Je le regarde, stupéfait, et je lui dis : — Mais alors, mon petit Dufau, que dire de ces dessins obscènes que l’on voit sur les murs des loges et ailleurs et que j’ai dû faire laver? — Ça, c’est de l’esprit gaulois. » [8]

Pour Dufau, l’image d’un corps nu semble changer de signification s’ il apparaît dans un contexte d’un hebdomadaire collaborationniste ou sur les murs de l’Ecole.

Landowski aussi évoque brièvement un épisode qui fait penser à un autre rôle du beauté du corps nu dans ce contexte: d’être un moyen de se procurer de l’alimentation et, éventuellement, de survivre. En novem bre 1940 il rencontre une des modèles: « Vu ce matin à l’École la petite modèle qui avait commencé à poser pour ma Bernadette. Elle est toute changée, très engraissée. Impossible de la reprendre. Il faut que j’en trouve une autre! [9]

NOTES

[1] Monique Segré, L’École des beaux-arts: XIXe et XXe siècles, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 158.

[2] Annie Jacque, « Historique », dans Annie Jacques et Emmanuel Schwartz, Les Beaux-arts, de l’Académie aux Quat’z’arts, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2001, p. 19.

[3] Emmanuel Schwartz, « La Fortune litteraire de l’Ecole des Beauxarts », dans Annie Jacques et Emmanuel Schwartz, op.cit., p. 27-41.

[4] M. Han… [ indéchiffrable ], Laure Albin-Guillot (photos), « Les modèles Des Beaux-Arts ont retrouvé leur travail », La Semaine, 29 aout 1940, p. 10-11.

[5] Paul Landowski, op.cit., journée du 30 août 1940.

[6] J-M. R., « Peinture Sportive », L’Œuvre, 17 Novembre 1940, p. 4.

[7] Paul Landowski, op.cit., journée du 21 février 1941.

[8] Paul Landowski, op.cit., journée du 21 août 1940.

[9] Paul Landowski, op.cit., journée du 13 novembre 1940.

IMAGES p. 61 :

Atelier Djamel Tatah, décembre 2020, Tatiana Efrussi. p. 63-66 :

« Les modèles Des Beaux-Arts ont retrouvé leur travail », 29 août 1940, Laure Albin-Guillot ( La Semaine ).

Cour vitrée: les traces d’une « révolution nationale »

Jusqu’en 1968, la cour vitrée du Palais des études n’était pas vide comme elle l’est aujourd’hui. Selon le projet initial, elle abritait une collec tion de moulages de sculptures et fragments d’architecture. Il paraît qu’en 1942 on y exposait également les résultats du concours «interdisciplinaire».

Comoedia, 25 juillet 1942. Théâtre des marionnettes

«Paul Landowski va quitter l’École Nationale des Beaux-Arts, qu’il dirige depuis 1936. … Nous l’avons trouvé, toujours simple et cordial, dans la cour vitrée de la Rue Bonaparte, présidant à la mise en place des ma quettes du grand concours annuel d’art collectif qu’il a créé.

Ce sera la quatrième exposition de cette épreuve, à laquelle dix équipes, comprenant architectes, peintres et sculpteurs, choisis parmi les meilleurs, travaillent depuis plusieurs mois.

Dans le passé, leurs ainés ont étudié: le tombeau d’un héros national, la cour d’honneur d’un palais de la découverte, le foyer d’un théâtre consacré a la danse. Le programme de cette année comportait la création d’un théâtre de marionnettes.

Paul Landowski nous dit qu’en développant le savoir des élèves, l’enseignement de l’école s’est toujours appliqué à sauvegarder leur per sonnalité. C’est pourquoi les œuvres présentées, toutes remarquables, offrent entre elles tant de diversité. Jusqu’à lui, l’enseignement des élèves n’était poussé que pour chacune de leur spécialités. […] Mais les arts sont interdépendants. Ils doivent se prêter un mutuel appui, dans un esprit moderne d’ordre et de coordination. » [1]

Malgré une apparence de « vieille dame endormie » [2], l’École de Beaux-Arts, ou plus précisément son administration, était bouleversée par plusieurs projets de changements dés l’été 1940. La révolution nationale de Vichy ne pouvait pas empêcher de la contaminer avec son « virus ré formateur et organisateur. » [2] Depuis des années l’institution était cri tiquée, c’était devenu une sorte de lieu commun de la critique: «parler de l’enseignement supérieur des beaux-arts c’est être obligé de la critiquer, » constate un observateur dans les années 1930. [3] Plusieurs voix s’élèvent à partir du début du XXe siècle pour dénoncer non le conservatisme ou le dogmatisme, mais au contraire, leur absence: «l’école sans enseignement». [4] Hormis les reproches contre la médiocrité générale des lauréats des Prix des Rome, on attaquait la dépendance de l’enseignement dans chaque atelier du goût arbitraire de son chef; le fait que les maîtres ne faisaient des apparitions qu’épisodiques ; la présence non-obligatoire aux cours oraux etc.

Le renversement brusque du régime républicain semblait une oc casion d’enfin réveiller la « vieille dame »

En juillet 1940, quand l’école rouvre ses portes en l’ absence de la direction, évacuée a Pau, quelques professeurs et membres du jury se sont réunis en Conseil provisoire de Direction et de l’Administration. Le conseil a formulé des souhaits généraux : une tenue plus « digne » des élèves et une discipline plus stricte, qui rendrait obligatoire le suivi des cours oraux et la réalisation de travaux imposés par le chef d’atelier. Ensuite, pour les sections de la peinture et la sculpture, ils proposaient d’introduire des cours d’histoire de la littérature et de réformer les cours d’histoire de l’art. En somme, ils rêvent du retour à l’âge d’or, mais dans une version plus scolaire. Pour la section d’architecture il est proposé de rendre obligatoire l’obtention du baccalauréat, et donc la maîtrise des bases scientifiques, pour pouvoir l’intégrer.

La liste de ces reformes est assez modeste, mais elle est précédée du passage suivant:

« Ils [le conseil] affirment en même temps, au début de ces travaux, leur foi dans l’avenir de l’Art français et dans les destinées de leur maison au glorieux passé plus que centenaire, à condition toutefois que soient désormais respectées intégralement ces hautes traditions qui, au cours de sa longue histoire et dans ses évolution successives n’ont cessé de car actériser l’art de notre pays. Ce sont ces qualités et les œuvres qui en sont issues qui constituent encore à l’heure actuelle un des éléments le plus purs du prestige spirituel de notre pays. » [5]

La rhétorique de restauration des « valeurs intellectuelles et mo rales » s’accorde facilement avec l’idéologie pétainiste. Même si, comme la plupart des réformes de cette époque, les propositions des réformes de l’École des Beaux-Arts sont ancrées dans la période d’avant, elles sont défendues avec des arguments actuels. Par exemple dans l’article sur le concours d’art collectif, cité plus haut, on apprend que le concours fut in venté par Landowski quelques années auparavant. Or, maintenant ce con cours, et le Concours de du Moyen Age en France sont « réquisitionnés » pour illustrer la nouvelle voie qui s’ouvre pour l’école et pour l’art français en général: « L’ère de l’individualisme en matière d’art est close. L’art en France comme dans d’autres nations voisines, va vers le national, le collectif, vers des formules neuves qui exigeront cette collaboration des arts, la convergence et non plus la dispersion des talents. » [6]

Landowski, hostile envers l’activité de l’auto-proclamé «Conseil provisoire», se hâte de mener ses propres réformes. Il ne s’agit pas de la reforme de la réglementation de la profession et de la formation des architectes, un projet qui a influencé le futur de l’architecture en France.[7] Pour lui, c’est une question à part, ils pensent plutôt aux possibilités de re formuler les buts de l’éducation des jeunes artistes plastiques. Il y réfléchit sans cesse dans son journal. Il en discute avec ses collègues, et se rend à Vichy en été 1940 pour rencontrer son supérieur — le nouveau direc teur du secrétariat général des Beaux-Arts Louis Hautecœur. Apparement il a parlé de ces projets aux autorités allemandes, qui se sont présentées à l’école en février 1941. [8] En 1942 il quitte sa position de directeur de Beaux-Arts mais ne renonce pas à ses postes à l’Académie de Beaux-arts et ailleurs. Apparemment, il ne quitte pas le projet de reforme; d’ailleurs son retrait lui donne le temps de décrire ses réflexions et son projet. En février 1943 il publie le livre Peut-on enseigner les beaux-arts?.

Le livre présente le credo de Landowski. Avec diverses observations sur l’histoire de l’enseignement artistique il dénonce le système même de l’École des Beaux-Arts, basé sur la séparation de l’art et de l’artisanat en 1643; l’intuition; l’aléatoire; la formation des armées inutiles des artistes individuels qui savent bien peindre les paysage. Sa proposition est de créer un vaste établissement de nouveau type, « analogue aux Écoles Episco pales du Moyen-Age, » [9] qui réunirait l’École des Beaux-Arts, l’École des Arts décoratifs, et les Écoles d’arts appliqués. Dans cette école, tous les élèves commencent leurs études avec trois ans de la section préparatoire, où on apprend surtout le dessin, le modelage, et suivent les cours de cul ture générale. La même section proposerait l’apprentissage artisanal: la céramique, la verrerie, la laque, l’orfèvrerie, la dinanderie — « ces métiers devraient être considérés comme presque aussi essentiel pour l’éduca tion que le dessin. » [10] C’est seulement ensuite que les jeunes artistes choisiront leurs spécialités comme architectes, peintres, sculpteurs ou comme artisans, car « il n y a pas de hiérarchie entre les différents arts ». [11] Ainsi, ils apprendraient à travailler ensemble, à respecter chaque art et à créer « les œuvre générales. » [12]

Cette position radicale a valu à la théorie de Landowski des com paraisons avec le Bauhaus, « quelles que soient les apparences et les préférences formelles. » [13] Sans aller loin dans le détail, il n y a rien de plus différent que ces deux interprétations de l’art synthétique : d’un côté, une petite communauté d’ artistes et d’architectes, traumatisés par la guerre, profondément déçus du fonctionnement de l’art et des académies, de l’individualisme, mais aussi de l’idée même du national. Le nouveau art synthétique dans le manifeste de Weimar prend la communauté médiévale comme idéal de fraternité anationale; les bases mêmes de ce qui est art sont questionnées, on le rassemble des éléments primaires, des sensations primaires. Même si le Bauhaus existe d’abord comme « une école d’état », l’esprit est en profondeur anarchiste. Avant de devenir « une école de design » vers 1927 c’est une communauté qui cherche à devenir une cellule de la société future utopique. L’art (ou l’artisanat) n’est pas tant une profession qu’une pratique dans la voie d’une «harmonisation » spiri tuelle et sociale.

De l’autre côté, le « vaste établissement » [14] de Landowski. En 1917 Landowski, en rêvant déjà de l’œuvre collective et en regardant vers la Russie admet que « seule une révolution sociale amènerait une vraie renaissance artistique. »[15] En 1943, la révolution sociale a eu lieu. Les temps sont durs, mais c’est dans les époques les plus dures que la France, selon lui, a vu surgir partout les plus belles cathédrales.