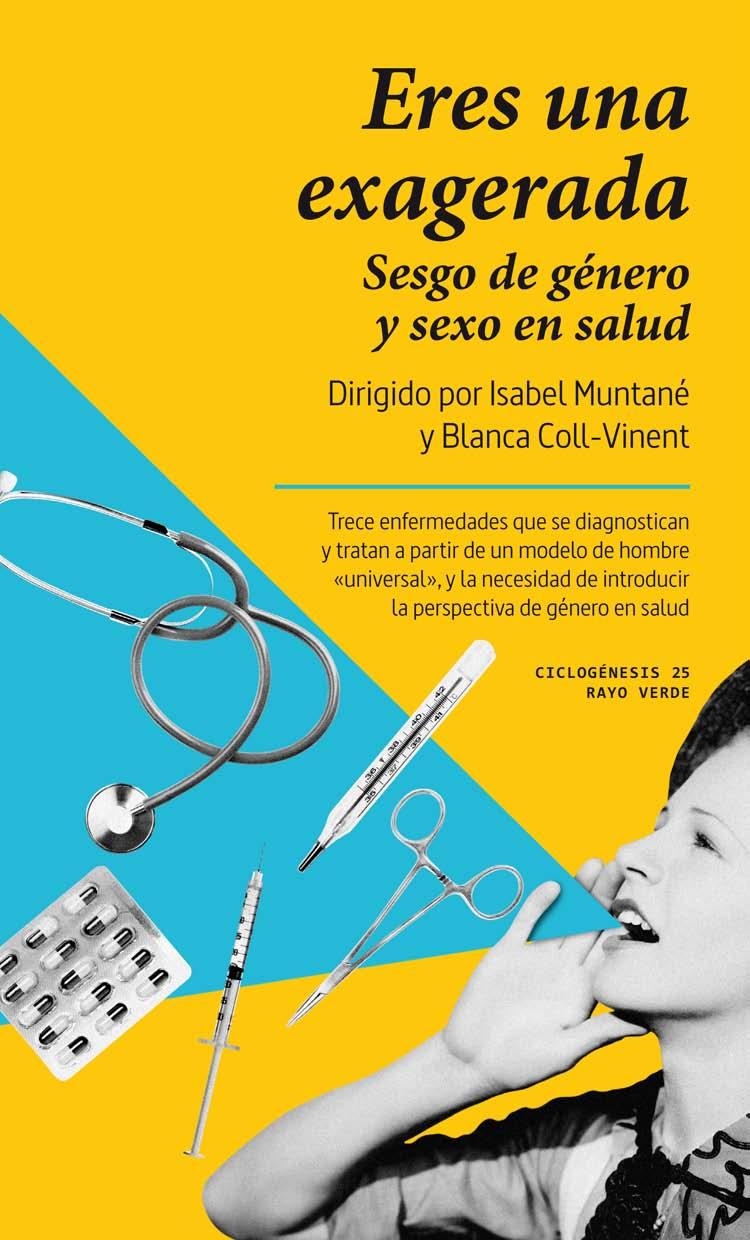

Eres una exagerada

Sesgo de género y sexo en salud

Dirigido por Isabel Muntané y Blanca Coll-Vinent

Trece enfermedades que se diagnostican y tratan a partir de un modelo de hombre «universal», y la necesidad de introducir la perspectiva de género en salud

Primera edición: 1500 ejemplares, marzo 2025

© de las entrevistas, Isabel Muntané

© de cada artículo, indicados junto con el título correspondiente

© de la traducción, Cris Fischer

© de la ilustración de la cubierta, Mari Fouz

© de esta edición, Rayo Verde Editorial, 2025

Agradecimientos: Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, y Hospital Clínic de Barcelona

Diseño de la cubierta: Tono Cristòfol

Maquetación: Noemí Giner

Corrección: Gisela Baños

Producción editorial: Sandra Balagué

Publicado por Rayo Verde Editorial Mallorca, 221, sobreático, Barcelona 08008 www.rayoverde.es @Rayo_Verde RayoVerdeEditorial

Impresión: Estugraf

Depósito legal: B 4222-2025

ISBN: 978-84-10487-75-8

THEMA: JBF, JBFN, JBSF11

Impreso en España - Printed in Spain

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.

Este libro está fabricado a partir de papel certificado de origen sostenible.

Una vez leído el libro, si no lo quieres conservar, lo puedes dejar al acceso de otra gente, pasárselo a alguien del trabajo o a una amistad a quien le pueda interesar. En el caso de querer tirarlo (algo impensable), hazlo siempre en el contenedor azul de reciclaje de papel.

La editorial expresa el derecho a la reproducción total o parcial de esta obra para su uso personal.

Índice

Isquemia

Trastorno

Parada

Pérdida

Introducción

Blanca

Coll-Vinent, médica

Isabel Muntané, periodista

La salud y la medicina, como la mayoría de las disciplinas de nuestra sociedad, están marcadas por una mirada androcéntrica que considera al hombre, al sexo masculino, como centro del mundo y como referente universal. Hace ya tiempo que sabemos que esta mirada no se corresponde con la realidad y que esto provoca discriminaciones, desigualdades y consecuencias nocivas, sobre todo para las mujeres y otras personas con diferentes expresiones de sexo y género que no coinciden con este hombre «universal».

Las diferencias por sexo en la salud tienen una base científica, desgraciadamente poco estudiada, poco conocida y poco valorada. Una gran parte de los estudios están hechos predominantemente en hombres, en animales o en células de sexo masculino, y los resultados de estos estudios se adoptan como universales, aunque no representen a toda la población. Esta unificación impide una práctica correcta de la medicina, ya que no permite una individualización adecuada según las características de cada paciente. Es lógico pensar, y existen estudios que lo avalan, que si hay diferencias en la estructura y la función del cuerpo, también las habrá en la frecuencia y en la manera como se presentan las

enfermedades, en las respuestas a los tratamientos, en los efectos secundarios y en los síntomas y pronósticos, entre otros aspectos de una patología. No tener en cuenta las diferencias por sexo y género, por edad o por nivel socioeconómico implica un peor diagnóstico y, con toda probabilidad, un tratamiento erróneo que afecta directamente a la salud física y emocional de muchas personas, la mayoría mujeres.

En este libro hemos querido explicar la importancia del sexo y del género en la salud. Ambos son características determinantes para todas las personas, y, por lo tanto, a nadie le tendría que sorprender que también sean importantes para la salud. En general, las mujeres han sido las grandes perjudicadas de esta universalización, no solo porque se les ha aplicado la medicina estudiada en modelos masculinos, sino porque, a menudo, en ellas las enfermedades se han ignorado, minimizado o menospreciado, y, en otros casos, se han patologizado síntomas fruto de procesos naturales.

En medicina, las características diferenciales asociadas al sexo son mucho más conocidas que las asociadas al género, especialmente las que se refieren a los sexos femenino y masculino. Por lo tanto, en este libro se hablará fundamentalmente de diferencias entre mujeres y hombres, asumiendo que las primeras representan el sexo femenino y los segundos el sexo masculino. Sin embargo, somos conscientes de que para hacer una radiografía más precisa del sesgo de género en la medicina y la salud sería necesario hablar también de cómo este sesgo afecta de diferente manera a la diversidad de géneros y de sexos presentes en nuestra sociedad.

Lamentablemente, por ahora, las diferencias que puedan aparecer en estos casos están poco o nada estudiadas en el ámbito sanitario. En lo que sí ha empezado a trabajar la medicina es en cómo el sexo y el género interaccionan entre ellos y con otras características como la edad, la etnia, el proceso migratorio o los factores socioeconómicos, entre otros ejes diferenciales.

En estas páginas encontrarás información médica detallada de diferentes enfermedades que en la práctica médica han estado atravesadas por un sesgo de género y otros ejes de discriminación. Si bien es cierto que en las últimas tres décadas se ha avanzado hacia la equidad, con el objetivo de que el sistema público de salud garantice que todas las personas puedan alcanzar un nivel de salud lo más alto posible, la implementación de una asistencia médica individualizada que tenga en cuenta estas diferencias aún no es una realidad. Este libro está especialmente dirigido a mujeres, aunque hay que remarcar que una individualización de la medicina implica un beneficio para todo el mundo, independientemente de su sexo, género, edad u origen.

Los capítulos que presentamos a continuación quieren servir como ejemplo ilustrativo de esto, y así nos lo exponen las médicas y los médicos autores de los artículos, profesionales concienciadas de la necesidad de introducir la perspectiva de género tanto en los estudios de medicina y enfermería como en la investigación médica, en las guías clínicas, en los protocolos y en la práctica diaria de toda profesional de la salud. Una perspectiva que quieren que sea transversal, que vaya más allá de la igualdad formal, que plantee una

medicina individualizada atravesada por la perspectiva de género en todas las fases de intervención médica. Una medicina que tiene que contar, necesariamente, con el apoyo de una política pública feminista que impulse estos cambios y dé soporte a las profesionales de la medicina. Confiamos en que este libro contribuya a hacer que las instituciones públicas y el sector sanitario tomen una conciencia más amplia de esta necesidad. Junto con los textos médicos encontrarás el relato de mujeres, y algunos hombres, que han vivido y sufrido este sesgo de género u otros ejes de discriminación; en algunos casos ya lo han superado, más o menos satisfactoriamente, y en otros aún arrastran las secuelas de esta mirada androcéntrica de la práctica médica. La mayoría de los testimonios han accedido a aparecer con nombre y apellidos, excepto Ana, Ariadna o Adrià, que han sufrido una enfermedad de salud mental. Las tres han especificado que el estigma que hay sobre estas enfermedades, aunque no son enfermedades minoritarias, es la razón para mantenerse en el anonimato. Tampoco quieren ser identificadas ni Elena ni Gloria; ni Marta, que ha sufrido violencia machista. A todas ellas les queremos mostrar nuestro reconocimiento por su disposición a participar en este proyecto y por su sinceridad. No es fácil rememorar momentos dolorosos que continúan provocando sentimientos de tristeza, angustia, culpa y miedo. También queremos mostrar nuestro agradecimiento más profundo a todas las profesionales que han aportado su conocimiento y tiempo a este proyecto.

Gracias a todas ellas, médicas, médicos y pacientes, por su participación en un proyecto que requería una gran implicación emocional y en el que solo ha habido un interés común: contribuir a cambiar una práctica médica que aún arrastra silencios y resistencias en torno al sesgo de género.

Isquemia coronaria

Mejorar el reconocimiento de enfermedades cardiovasculares en las mujeres reduciría el impacto en su salud psicosocial Mercè Roqué, Margarida Pujol, Ada Doltra y M. Àngels Castel Servicio de Cardiología Hospital Clínic de Barcelona

Entrevista de Isabel Muntané

Si hubiera sido un hombre, no me habrían tenido con un diagnóstico de ansiedad durante tantos años.

Elena

Martínez Meneu

Elena Martínez Meneu tiene treinta y ocho años, y hace diez que tiene problemas de salud, desde que le diagnosticaron un cáncer en el cerebro. Un camino muy duro que hace que se emocione en muchos momentos de la entrevista, pero no por eso deja de entrar en detalles que le han marcado la vida. Cree que, si con su testimonio puede concienciar a otras personas, el esfuerzo ya merece la pena. Es una mujer muy responsable, cercana y se muestra extremadamente sensible y emocional cuando habla de su paso por varias enfermedades, entre ellas una obstrucción de las arterias coronarias; una obstrucción que durante años se confundió con ansiedad y que la llevó a una crisis personal de la que aún se está recuperando. Ahora se muestra feliz y con esperanza ante la posibilidad de quedarse embarazada, un sueño que hace unos años le parecía imposible.

Elena empieza el relato remontándose a hace diez años, cuando tenía veintiocho y le diagnosticaron un meduloblastoma, un cáncer cerebral que empieza en la parte posterior e inferior del cerebro, en el cerebelo. Un golpe muy duro para una joven que iniciaba su carrera profesional con muy buenas expectativas de futuro y que, de repente, sintió que todo cambiaba. «Pensaba que me moriría», dice aún afectada por esa sensación. Fueron ocho horas de operación y un posoperatorio muy complicado: «Las conexiones neurológicas no estaban bien y de entrada no podía ni caminar». Ahora ha recuperado la movilidad, pero no el equilibrio ni la capacidad de memoria ni de audición, afectadas por la radioterapia. De hecho, los efectos secundarios a largo plazo del tratamiento del cáncer con quimioterapia y con dosis altas de radioterapia en la cabeza y otras zonas del cuerpo pueden provocar problemas cognitivos y de audición como los que sufre Elena. Unos efectos secundarios de los que «nadie me avisó». Esta falta de información hace que ella, aún hoy, se sienta dolida: «Antes de operarme nadie me dijo que aquello era un tumor cancerígeno, y de repente me dicen que no me preocupe, pero que tenía que hacer “un poco” de radioterapia y quimioterapia». Un tratamiento de prevención que «me dejó frita, fue muy duro y con muchas secuelas». Cuando relata todo el proceso de la operación, se lamenta de que su opinión no se tuviera en cuenta y de que le aplicaran determinados protocolos, a pesar de su oposición y de contar con el apoyo de otros profesionales que intervinieron. Por ejemplo, comenta cómo le raparon la cabeza aunque tanto el médico como la

enfermera habían dicho que no era necesario, puesto que para ella era importante mantener su imagen: «Era joven, solo tenía veintiocho años y, aunque pueda parecer irrelevante, cuando me vi sin pelo me hundí». También expone sus dudas sobre cómo la habrían tratado si hubiera sido mayor; puede que con más «respeto».

Elena llegaba a la operación con una gran inestabilidad emocional. Aparte del miedo a la cirugía en sí, tenía una relación sentimental a distancia con quien es hoy su marido, pero en ese momento no sabía cómo les podría afectar aquello.

Más allá de pensar si superaría o no el cáncer, reconoce que era muy ambiciosa profesionalmente: «Yo era una chica de pueblo que quería ver mundo, hacer una carrera internacional, y todo se truncó», afirma. Elena vivía en Alemania, donde había estado de Erasmus y realizado unas prácticas, y después del verano había empezado un trabajo como ingeniera química, «pero ya no volví, sentía que había perdido el trabajo de mi vida».

El cáncer «me lo quitó, y para mí fue muy difícil».

Una serie de circunstancias que la afectaron mucho y que la medicina no entiende: «No nos ven de una forma holística; todo fue muy frío e inhumano». Una vez en casa, recuerda que «solo me quería morir».

Ya recuperada, empezó a buscar trabajo, y cuenta, con una gran sonrisa, cómo lo encontró en Barcelona, donde se trasladó a vivir con su pareja. Fue en esta época, en 2016, cuando aparecieron nuevos problemas de salud. Empezaba a presentar síntomas de dolor en el centro del pecho cuando hacía algo de actividad física, como caminar o algún otro esfuerzo más importante. Unos dolores

que la invalidaban en muchos aspectos de la vida: «No salía de casa, no tenía ganas de vivir, no comía, perdí mucho peso…». En el año 2020 consultó a su equipo médico de referencia y, dado que ya había tenido cáncer antes y había sufrido mucho anímicamente, aquellos síntomas se orientaron como un posible cuadro de ansiedad y con el tiempo se la remitió a tratamiento psicológico. Empezó una medicación con ansiolíticos. Pasaba el tiempo y los síntomas no mejoraban. Se lamenta de que, cuando se quejaba del dolor en el centro del pecho, «el médico insistía en que era ansiedad, y yo me lo creía». El caso es que cada vez se encontraba peor, no podía hacer ningún tipo de actividad física, «ni caminar más de diez minutos seguidos», cuenta. Llegó un día en que dijo basta y, en junio de 2021, Elena se convenció de que no era posible que aquello fuera solo a causa de la ansiedad. Se sentía tan mal que fue a la doctora de cabecera con una decisión tomada; no aceptaría que le volvieran a decir que era ansiedad: «Hasta aquí he llegado, a mí me pasa algo porque esto no es normal». Finalmente, aunque el electrocardiograma salió bien, como otras veces, la derivaron a cardiología del Hospital de Bellvitge, donde, en agosto de 2021, le hicieron pruebas para comprobar el estado de las arterias coronarias, que mostraron una obstrucción importante en varias arterias del corazón, y la ingresaron de urgencias. Por primera vez en casi cinco años de enfermedad, el diagnóstico no era ansiedad. Se le hizo una coronariografía para confirmar el diagnóstico, y se le trataron las obstrucciones de dos arterias coronarias principales. Elena no tenía factores de riesgo cardiovascular, pero había recibido radioterapia,

que se puede relacionar con una afectación de este tipo, así como de otras estructuras vasculares. Elena asegura que cada vez está más convencida de que, si hubiera sido un hombre, todo esto no le habría pasado: «No me habrían tenido con un diagnóstico de ansiedad durante tantos años, y es que, si le pasara a mi marido, incluso yo le diría que no es posible». Con el tiempo y con perspectiva, ella ha reflexionado sobre lo que le pasaba y ahora reconoce que probablemente tenía ansiedad, pero «eso no era la enfermedad, era la consecuencia de no poder hacer lo que quería, de forzarme a una cotidianeidad que me provocaba estrés porque veía que no llegaba». Quizás, reconoce, «sí que tuve episodios de ansiedad, pero es lo mínimo con todo lo que me pasaba». Se lamenta de que, pese a las evidencias médicas, se insistiera durante tantos años en aquel diagnóstico. El cardiólogo de guardia «se intentó disculpar en nombre de la medicina diciendo que en una paciente tan joven esto no era “habitual”», recuerda Elena con cierta ironía y con muchas comillas. No sabe si el hecho de ser joven influyó en la poca importancia que se le dio a su sintomatología y si a eso se le sumó el hecho de ser mujer para desestimar unos síntomas que «no me dejaban vivir». Su caso no es el único. La socialización de género y la mirada androcéntrica de la medicina han hecho que históricamente se infravaloraran o no se identificaran síntomas relacionados con las enfermedades cardiovasculares y se acabaran adjudicando a problemas de salud mental o a lo que se conoce como «exageraciones típicas» de las mujeres. Hace poco más de año y medio que Elena se siente como una persona nueva porque puede hacer todo

lo que antes no podía hacer aunque rememora con pesar que la medicina llegara tarde y que no se la escuchara, posiblemente, según insiste, «por ser una mujer joven». Cuando piensa en ello vuelve a emocionarse y a recordar cómo todo lo que hacía le costaba el triple, y no olvida la factura mental y física que le ha pasado. «Ahora estoy perfectamente, aunque me ha quedado el regalito de tener que tomar dos pastillas diarias de por vida, y con esto quiero quedarme».

Elena pasó página: «han sido muchos años de hospitales». Ahora ella y su pareja tienen otro horizonte. Han retomado el proceso de fertilización in vitro. No obstante, no se muestra muy esperanzada porque «después de lo que he vivido siempre me pongo en la peor situación y la culpabilidad no me abandona». La culpabilidad por no haber insistido ante un diagnóstico de ansiedad que no tenía claro y por el hecho de que el miedo a morir se impusiera al deseo de ser madre. Asegura, sin embargo, que no la informaron bien: «Me dijeron que extraerme óvulos sería complicado y que significaba posponer la quimioterapia, y me daba mucho miedo morirme». Así que Elena no se sometió a la extracción de óvulos y ahora siente que retrasar el tratamiento de cáncer un mes no habría supuesto nada grave y «más si me hubieran dicho que era preventivo, quizás mi decisión habría sido otra».

Además, tampoco se le dijo que no había bancos de óvulos en la sanidad pública, así que todo el tratamiento lo hacen por la privada. Una situación que considera injusta para las mujeres, aunque entiende que económicamente «el coste de tratar la infertilidad en hombres es

mucho menor y, por lo tanto, más asumible para la sanidad pública». Hay que decir que en determinados casos la sanidad pública sí que prevé esta opción para las mujeres, principalmente en aquellas con una menopausia prematura, pero es cierto que es un procedimiento muy restringido. Desde hace poco tiempo esta opción ya ha quedado prevista en el documento del Servicio Catalán de Salud de tratamientos de reproducción asistida. Gran parte de la vida adulta de Elena ha estado en manos hospitalarias, y aunque reconoce que ahora es una mujer funcional y que «con treinta y ocho años, tengo un buen trabajo, una pareja que me quiere y no me falta de nada», no puede evitar sentir tristeza por el camino recorrido. Llegar hasta aquí «ha sido muy difícil, mucho más difícil de lo que yo me imaginaba con dieciocho años», cuenta con lágrimas en los ojos. Y da las gracias a su familia y a su pareja, que siempre han estado a su lado. «Ahora estoy muy bien, pero la vida nos ha dado muchas hostias y no quiero pensar más en ello», zanja con contundencia.

Mejorar el reconocimiento de enfermedades cardiovasculares

en las mujeres reduciría el impacto en su salud psicosocial

Mercè Roqué, Margarida Pujol, Ada Doltra y M. Àngels Castel Servicio de Cardiología

Hospital Clínic de Barcelona

Las enfermedades del aparato circulatorio son la primera causa de muerte en el caso de las mujeres y la segunda en los hombres, de acuerdo con los datos del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya de 2022. De las diferentes enfermedades cardiovasculares, la coronaria es la más frecuente, pero también existen otras patologías como las arritmias, las enfermedades de las válvulas y miocardiopatías o enfermedades del músculo cardíaco. Con los avances médicos, las complicaciones graves y la mortalidad han ido disminuyendo en los últimos años, aunque esta tendencia es menos favorable para las mujeres.

Varios estudios han observado que las mujeres que han sufrido un infarto agudo de miocardio tienen más

posibilidades de morir. Estas diferencias se explican, sobre todo, por el hecho de que las mujeres presentan la enfermedad coronaria en edades más avanzadas que los hombres y tienen más comorbilidades: diabetes, hipertensión, enfermedad renal, anemia, entre otras. En general, los hombres presentan la enfermedad coronaria en edades más tempranas. Este hecho se debe, en parte, a la influencia protectora de los estrógenos antes de la menopausia, aunque hay otros factores que lo explicarían. Además, si bien la incidencia de infarto es más baja en el caso de las mujeres jóvenes, de menos de cincuenta y cinco años, en las que lo sufren se observa un incremento de mortalidad respecto a los hombres, que se ha relacionado con una mayor gravedad del infarto. En este sentido, a pesar de que hay un gran interés a escala global y numerosos estudios al respecto, quedan aún muchas incógnitas para aclarar las razones por las que las mujeres con infarto sufren una mortalidad mayor que los hombres. El síntoma más frecuente de la enfermedad coronaria es el dolor en el pecho. En general, este se puede presentar al hacer algún esfuerzo, como caminar deprisa o por una cuesta, etcétera. A esto lo llamamos angina de pecho. Este síntoma está relacionado con el desarrollo de placas de colesterol en las arterias del corazón, hecho que produce un estrechamiento y dificulta la circulación de la sangre. Cuando este dolor no tiene relación con el esfuerzo o no nos obliga a pararnos o a dejar de hacer aquella actividad que estamos haciendo, se puede tratar de un infarto agudo de miocardio, también llamado «ataque al corazón», en el que se ha producido una obstrucción total de alguna arteria del corazón. En

este último caso, se trata de una situación urgente, que requiere atención médica inmediata para evitar consecuencias graves. El tratamiento consiste en abrir lo más pronto posible la arteria obstruida para restablecer la circulación en la parte afectada y reducir complicaciones posteriores.

A veces, la causa no es una obstrucción, sino que también se puede producir un espasmo o una lesión espontánea de la arteria (disección) o un infarto en relación con una situación emocional muy intensa, sin que haya lesiones coronarias. Estas situaciones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres.

Algo que dificulta el diagnóstico de la angina de pecho o del infarto en las mujeres es que los síntomas pueden ser diferentes a los de los hombres. El dolor en el pecho es el síntoma más frecuente —más del 80 % de mujeres lo padecen—, pero este puede no ser tan característico —opresión intensa en el centro del pecho— y a menudo puede venir acompañado de otros síntomas asociados. Por ejemplo, las mujeres indican con más frecuencia una sensación de falta de respiración, molestias en la zona del estómago, cansancio extremo, debilidad, sudores, dolor en la espalda, mareos o palpitaciones. Estas diferencias en los síntomas pueden dificultar que se haga un diagnóstico correcto y provocar el retraso del tratamiento adecuado, lo que repercute en el pronóstico de la enfermedad y en la calidad de vida de las pacientes.

Según la Sociedad Europea de Cardiología, las mujeres reconocen los síntomas del infarto en un grado más bajo, el 69 %, en comparación con el 79 % de los hombres. Estudios recientes sobre el registro del infarto de

miocardio en Cataluña confirman que en las mujeres existe, en relación con los hombres, un retraso de unos veinte minutos a la hora de hacer un diagnóstico preciso en las consultas por dolor torácico y de instaurar el tratamiento adecuado. Este hecho provoca un peor resultado del tratamiento para restablecer la circulación en el corazón, que deriva en una mayor afectación de la función cardíaca y de la calidad de vida después de un infarto. Así pues, es muy importante que las mujeres y los equipos de profesionales médicos estén alerta ante la posibilidad de enfermedad coronaria y que presten atención a estos síntomas menos frecuentes o menos conocidos que aparecen en las mujeres.

Las causas del infarto de miocardio son diversas y a menudo involucran una combinación de factores de riesgo que son esencialmente los mismos en mujeres y hombres. La diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, la historia familiar, los problemas renales, el consumo excesivo de drogas y el estrés son algunos de los que no presentan diferencias por razones de sexo o de género. Ahora bien, también es cierto que en las mujeres existen más causas que influyen en el pronóstico y en el riesgo de sufrir otro infarto. Por un lado, es más frecuente que tengan algunos de los factores de riesgo mencionados anteriormente —como sobrepeso, diabetes, hipertensión y problemas renales— que los hombres. La hipertensión, por ejemplo, está muy relacionada con el riesgo de sufrir arritmias como la fibrilación auricular, que comporta un riesgo más elevado de embolias, o ictus, en las mujeres. Por otro lado, hay enfermedades que padecen ellas en exclusiva, como el

síndrome del ovario poliquístico, que afecta aproximadamente a un 10 % de la población femenina y se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

También está demostrado que ciertas complicaciones del embarazo, como la preeclampsia o la diabetes gestacional, pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares a largo plazo en mujeres jóvenes.

Una de las principales consecuencias después de sufrir un infarto es la insuficiencia cardíaca. El infarto deja una cicatriz en el corazón y, dependiendo del tamaño de esa cicatriz, la función del corazón en su conjunto puede verse reducida. Este hecho puede comportar la aparición de más cansancio en las actividades habituales de la vida diaria. Esta situación requiere un tratamiento médico, con fármacos y otras medidas —implantación de dispositivos específicos como marcapasos o desfibriladores—. La aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca en las mujeres es de siete a diez años más tardía que en los hombres. Si bien al principio tienen síntomas más marcados, un punto favorable es que tienen mejor respuesta al tratamiento y menos eventos adversos que los hombres.

Sufrir un infarto de miocardio es una condición médica grave y puede tener un impacto significativo en la salud psicosocial de las personas que lo sufren. Algunos estudios han demostrado que estos aspectos afectan más negativamente a las mujeres que a los hombres. Las mujeres que han sufrido un infarto de miocardio tienen hasta tres veces más síntomas de ansiedad y depresión respecto a los hombres. Esto incide negativamente sobre su salud mental y física, así como su capacidad para

disfrutar plenamente de la vida. Además, la depresión tiene consecuencias desfavorables en términos de pronóstico y evolución de la enfermedad a largo plazo, con un mayor riesgo de presentar nuevos eventos coronarios. Hay que destacar también que el hecho de sufrir o de haber sufrido una enfermedad cardíaca ejerce un impacto negativo en la vida sexual de las mujeres. Por poner un ejemplo, un 39 % de las mujeres con cardiopatía isquémica tienen menos interés en el sexo y la mayoría de ellas, un 88 %, no reciben información por parte del equipo médico sobre la repercusión que el infarto tiene en la actividad sexual, una repercusión asociada a la pérdida de la actividad sexual.

Todos estos datos nos indican que es necesario mejorar el reconocimiento y la prevención de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Entre las acciones que se pueden llevar a cabo, hay que promover investigaciones y estudios clínicos específicos para comprender mejor cómo se presentan y se desarrollan las enfermedades cardiovasculares en este grupo de población. Esto puede llevar a poner en marcha estrategias de prevención más eficientes.

Junto con estas medidas, hay que fomentar la educación y la conciencia del problema entre las mujeres y profesionales de la salud, incentivar campañas institucionales de salud pública y recursos educativos e implicar a las mujeres en su propia salud creando, por ejemplo, redes de apoyo para compartir experiencias, consejos y recursos.

Es importante reconocer el impacto psicosocial que existe en las mujeres que han sufrido un infarto y pro-

porcionarles el apoyo adecuado. También es fundamental la educación sobre cómo gestionar el estrés y adoptar un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de futuros problemas. Es más frecuente que ellas vuelvan o intenten volver a su estilo de vida anterior a causa del rol de cuidadoras que impone la socialización de género, y esto incrementa el riesgo de reinfarto. Mejorar el reconocimiento de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres implica una combinación de investigación, educación, sensibilización, atención médica personalizada y promoción de estilos de vida saludables. Mediante estos esfuerzos, se puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud cardiovascular de las mujeres.