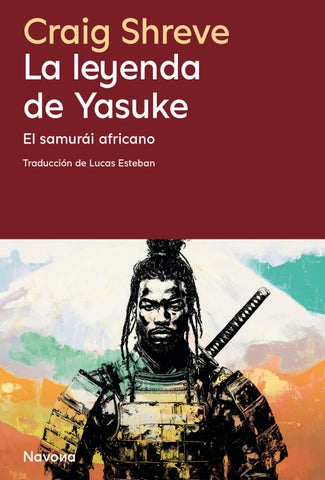

Craig Shreve La leyenda de Yasuke

El samurái africano

Traducción de Lucas Esteban

Primera edición

Febrero de 2025

Publicado en Barcelona por Editorial Navona SLU

Perú 186, 08020 Barcelona navonaed.com

Dirección editorial Ernest Folch

Edición Estefanía Martín

Diseño gráfico Alex Velasco

Maquetación y corrección Editec Ediciones

Tipografías Heldane y Studio Feixen Sans

Imagen de cubierta Alex Velasco

ISBN 978-84-10180-20-8

Depósito legal B 1187-2025

Impresión Romanyà Valls

Impreso en España

Título original The African Samurai

© Craig Shreve, 2023

En colaboración con Simon & Schuster Canada, a través de Westwood Creative Artists, Ltd. y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL. © de la traducción: Lucas Esteban, 2025

© de la presente edición: Editorial Navona SLU, 2025

Todos los derechos reservados.

Navona apoya el copyright y la propiedad intelectual. El copyright estimula la creatividad, produce nuevas voces y crea una cultura dinámica. Gracias por confiar en Navona, comprar una edición legal y autorizada y respetar las leyes del copyright, evitando reproducir, escanear o distribuir parcial o totalmente cualquier parte de este libro sin el permiso de los titulares. Con la compra de este libro, ayuda a los autores y a Navona a seguir publicando.

Para Ryan Swayze, a quien sé que le habría encantado esta historia.

territorio oda

Después de la expansión de Nobunaga

territorio mori

territorio oda original (owari)

viajes de yasuke

Mapa de Hacia 1579

Reparto

Algunos de los personajes principales de esta historia cambiaron de nombre varias veces a lo largo de su vida. Por motivos prácticos, he optado por utilizar los nombres más apropiados desde el punto de vista histórico, aunque no fueran los que utilizaban cuando se desarrollaron los acontecimientos que aquí se describen.

El samurái africano

Yasuke: Natural de África Oriental, fue tomado como esclavo cuando era un niño. Su nombre original no se conoce. Tampoco se conoce con certeza su lugar de nacimiento, aunque se especula con que perteneció al pueblo Makua de Mozambique.

El primer gran unificador de Japón

Oda Nobunaga: Daimyō (señor de la guerra) considerado históricamente como el primero de los tres grandes unificadores de Japón. En un inicio, Nobunaga era el daimyō de la provincia de Owari, antes de expandir su territorio por la mayor parte del Japón central.

Los jesuitas

Alessandro Valignano: Sacerdote italiano y misionero jesuita que recibió el título de visitador de las Indias, lo cual le con-

fería una autoridad eclesiástica solo superada por la del papa en todo el territorio de la India y Asia.

Hermano Ambrosio: Misionero jesuita en la región de Nagasaki.

Hermano Organtino: Misionero jesuita establecido en Japón durante un largo periodo, uno de los primeros emisarios de la Iglesia en llegar a Japón y uno de los pocos sacerdotes a los que se permitió permanecer en el país tras la expulsión de la orden al completo.

Los generales

Akechi Mitsuhide: Primero fue samurái del clan Saitō y más tarde protector de Ashikaga Yoshiaki, el Shogun Errante, antes de ponerse a las órdenes de Nobunaga.

Tokugawa Ieyasu: Daimyō de la provincia de Mikawa y el aliado de máxima confianza de Nobunaga.

Toyotomi Hideyoshi: Nacido en el seno del campesinado, pero elevado al puesto más destacado gracias a Oda Nobunaga.

Guardia samurái de Oda Nobunaga

Jingorou: Hermano de Ogura.

Ogura: Hermano de Jingorou.

Ranmaru: Joven samurái y asistente personal de Nobunaga.

Al servicio de Oda Nobunaga

Hidemitsu: Yerno y principal lugarteniente de Akechi Mitsuhide.

Masahide: Samurái de confianza que estaba al servicio del padre de Oda Nobunaga. Masahide cometió seppuku con la intención de reconducir a Nobunaga hacia el buen camino.

En Azuchi, Nobunaga erigió un templo en su honor.

Tomiko: Sirvienta en el castillo de Oda Nobunaga.

Los Daimyōs

Arima Harunobu: Daimyō que hospedó a Valignano en su castillo asediado tras su llegada a Kinchotsu.

Hatano Hideharu: Líder del clan Hatano y señor del castillo de Yakami.

Takeda Katsuyori: Daimyō del clan Takeda tras el fallecimiento de su padre, Takeda Shingen.

Takeda Shingen: Renombrado líder militar y antiguo rival de Nobunaga. Conocido como el legendario Tigre de Kai.

Ōmura Sumitada: Primer daimyō en convertirse al cristianismo.

Los clanes

Clan Mori: Poderoso clan que controlaba gran parte del oeste de Japón.

Clan Oda: Históricamente un clan de escasa importancia, hasta que el joven Nobunaga obtuvo una serie de triunfos que lo convirtieron en el clan más poderoso de Japón.

Clan Takeda: Rival del clan Oda desde la antigüedad, este clan quedó notablemente debilitado tras la muerte de su mítico líder, Takeda Shingen.

Otros personajes

Ikko-Ikki: Grupos poco organizados repartidos por todo el país, reunidos bajo una rama concreta del budismo. Representaban un desafío económico, político y militar para Nobunaga y otros daimyō.

Murakami: Linaje de piratas (o señores del mar) que controlaron el mar interior de Seto durante el periodo Sengoku, y a quienes muchos daimyō temían.

Todos los personajes mencionados anteriormente son personas reales, a excepción de Tomiko. Cualquier personaje no incluido en esta lista es totalmente ficticio.

El esclavo y el daimyō

«Prepara un delicioso cuenco de té; coloca el carbón de modo que caliente el agua: dispón las flores tal y como se encuentran en el campo; en verano evocan frescor, en invierno, calidez; hazlo todo de antemano; prepárate para la lluvia; y brinda a quienes te rodean todo tu afecto. No existe otro secreto».

Sen Rikyu, maestro del té

Mi hogar es un lugar perdido, más parecido a un sueño que un recuerdo.

Hasta los escasos fragmentos de memoria que conservaba y a los que me aferraba con fuerza me resultaban ajenos y distantes, como si perteneciesen a la vida de otra persona; la vida de alguien a quien no se habían llevado a la fuerza arrancándolo de sus propias raíces. Y, aun así, había veces en las que un recuerdo conseguía aflorar, tan nítido que dolía.

De niño, mi familia, junto a otras tantas de la tribu, emprendía el largo viaje desde nuestro poblado, situado a la sombra del monte Namuli, hasta la costa. Esta marcha se hacía a finales de año, coincidiendo con la época de desove. Acampábamos junto a la playa y desde allí, al caer la noche, veíamos llegar a las tortugas a la orilla, en oleadas, con sus oscuros y durísimos caparazones y los vientres suaves y moteados. Era un movimiento a la vez coral e independiente. Usaban las aletas para hacer una suerte de hendiduras en la arena y luego se tumbaban sobre ellas. Por nuestra parte, memorizábamos aquellos lugares y, después, nos dormíamos.

Por la mañana, cuando las tortugas se habían ido, desenterrábamos los huevos y nos llevábamos solo los que necesitábamos. Luego hacíamos el trayecto de vuelta al poblado transportando cuidadosamente los huevos en cestas. Unos dos meses más tarde, volvíamos a recorrer el mismo camino

hasta la playa. Acampábamos en el mismo sitio cerca de la orilla. A la luz de la luna llena, la arena comenzaba a moverse y desplazarse. Una pequeña naricilla asomaba por debajo, luego otra, luego una docena, cientos… Una tropa de tortugas diminutas se arrastraba hacia la inmensidad de espuma verde, atraída por algo que nunca llegaríamos a entender. Yo quería creer que reptaban hacia el mar para encontrarse con sus madres y reunirse por fin con ellas.

El primer viaje al mar lo hacíamos para conseguir comida. El segundo, para entender por qué había que dejar tantos huevos en su sitio como fuese posible, por qué había que tomar solamente lo necesario. Recuerdo la voz de mi madre, pero no su cara. Tampoco la de mi padre. Guardo imágenes fugaces de lecciones de lectura y escritura bajo un árbol de mango. También del trabajo junto al resto de niños en las minas, escudriñando las paredes de las cuevas en busca de minerales; de estar con ellos en el campo, jugando al mancala con guijarros entre el polvo de las calles. Recuerdo festivales con tambores, máscaras y túnicas de colores brillantes, así como la emoción de ver a los comerciantes llegados de tierras lejanas cargados con sus mercancías. Y, por supuesto, recuerdo a las tortugas, emergiendo entre la arena para abrirse camino hasta el mar.

Esa fue la última vez que fui libre.

—No tienes que ser mi sombra, no hay nadie más en el barco aparte de nuestros propios hombres.

El padre Valignano habló sin levantar la vista de su trabajo. Los escasos rayos de sol que se colaban por el ojo de buey y proyectaban sombras en su cara lo hacían parecer más vie-

jo, resaltando las arrugas de sus mejillas y frente y acentuando las ojeras que rodeaban sus ojos. Con el suave balanceo, el haz de luz iluminaba de forma intermitente su cabeza, revelando el pelo corto y gris que la coronaba. La barba canosa, fina y bien recortada, le llegaba casi hasta el papel en el que garabateaba. Sin embargo, su mano se mantenía firme al mojar la pluma en el tintero y la movía rápida pero cuidadosamente sobre la página. Su voz, como siempre, conservaba la firmeza de quien está acostumbrado a dar órdenes.

—Mi trabajo es protegerlo de todos los hombres. No solamente de los extraños —respondí.

—¿Tan poco confías en nuestros compañeros de viaje?

—Un escolta que depende de la confianza suele fracasar en su cometido.

—En japonés, por favor.

Valignano seguía sin levantar la vista de su mesa. Dudé, tratando de encontrar las palabras. Había pasado largos meses estudiando la lengua y la historia japonesas, tanto antes de emprender el viaje como durante la larga travesía a bordo del barco, pero siempre me costaba hacer el cambio desde el portugués. Me tomé un momento y después repetí mis palabras en japonés. Valignano asintió en señal de aprobación y me hizo pequeñas correcciones, para después continuar en este idioma que era nuevo para ambos.

—¿Por qué no subes a cubierta a tomar el aire? —me preguntó, al tiempo que me despedía con un gesto de la mano.

—Sabe que no me gusta el mar —dije.

—Sí, lo sé. Para ser un hombre tan grande, tienes miedo a muchas cosas.

—Un hombre que carece de miedos carece también de prudencia.

—Un hombre que teme demasiado carece de fe. Debes confiar en Dios, hijo mío. Aquel cuya fe es fuerte camina indemne a través de este mundo. Sin miedo.

Acepté su reprimenda en silencio. Había aprendido mucho de los jesuitas. Era capaz de recitar largos pasajes de su Biblia tanto en portugués como en latín, y cada vez más en japonés.

Admiraba la fe de los clérigos, y quería creer que era genuina, pero una pequeña parte de mí se negaba a aceptarla por completo. En mi opinión, un hombre que recurría a Dios para que librara sus batallas olvidaba rápidamente cómo luchar por sí mismo. La fe me parecía un privilegio que solo se podían permitir aquellos que se sentían protegidos y cómodos, pero yo siempre elegiría una espada antes que una cruz para defenderme.

Pese a que él nunca lo reconocería, sospechaba que Valignano era de la misma opinión.

El sacerdote levantó la vista del trabajo en que estaba enfrascado y me fulminó con la mirada. Su escasa paciencia, por todos conocida, comenzaba a agotarse.

—Pronto llegaremos a puerto y allí habrá oportunidades de sobra para que me escoltes con el ceño fruncido.

Fruncí el ceño al escuchar sus palabras y sonreí al darme cuenta de que lo estaba haciendo. Luego me incliné en una reverencia y salí agachando la cabeza para no golpearme con el dintel de la puerta.

Había cumplido veinticuatro años a bordo de este barco, navegando rumbo a Japón. Ya habían pasado doce desde que había visto mi pueblo por última vez, y hacía mucho que había perdido la esperanza de regresar a él. Llevaba tantos años fuera como en mi lugar de origen: doce años libre en África; doce años como esclavo en India, Portugal y China, siendo la

moneda de cambio de mercenarios, del ejército y de la Iglesia. Media vida como niño y media vida como soldado.

Detestaba estar en cubierta, pero subí a pesar de todo. Había observado al capitán con detenimiento y entendía el funcionamiento básico de sus instrumentos y cálculos, pero seguía sin comprender cómo el hombre era capaz de navegar cuando no había nada más que agua en todas las direcciones. Había tratado de aprender a guiarme por las estrellas como había visto hacer al capitán en ciertas ocasiones, pero parecía algo que escapaba por completo a mis capacidades. Aquello me frustraba. Me había probado un hábil aprendiz en el resto de áreas, ya fuesen las armas, las estrategias de los mercenarios o los libros e idiomas de los clérigos, pero los caminos del mar seguían siendo un misterio para mí.

Me coloqué en la barandilla de sotavento y evité mirar al mar observando en su lugar el ondear de las velas. Un grupo de hombres peleaba con los cabos y los nudos mientras otros fregaban la sal acumulada en la sección de proa. Las cubiertas, los mástiles y todo el barco habían sido pintados de negro con alquitrán y las relucientes manchas blancas dejadas por el agua marina revelaban hasta dónde habían llegado las olas el día anterior.

La mayor parte de los hombres se encontraba bajo cubierta y, pese a que me habían invitado a unirme a ellos en alguna ocasión, se fiaban de mí incluso menos de lo que yo me fiaba de ellos. Los había acompañado mientras contaban historias y hasta me había jugado algunas monedas cuando hacían sus apuestas, pero, como mi deber era mantenerme atento en todo momento, nunca bebía con ellos, lo cual les hacía sospechar de mí. Además, habíamos llegado a un punto del viaje en el que la violencia estaba a flor de piel, lista para desatarse por la

menor disputa o el más inocente de los desprecios. La ruta de Valignano hasta Japón incluía paradas en India y China y, pese a que habíamos cambiado de barco y de tripulación en varios puntos a lo largo del viaje, esta llevaba cerca de un mes en alta mar. No tenía intención de hacer de pacificador ni la paciencia necesaria para escuchar las quejas de los marineros. Sus apretados camarotes y sus porciones de comida rancia eran lujos comparados con mis experiencias previas en otros navíos.

Un miembro de la tripulación, muy barbudo y probablemente muy borracho, reprendía a otro junto a una caja que se había caído y se había hecho añicos. A sus pies, sedas de vivos colores traídas de China se desparramaban sobre la cubierta llena de sal.

El barco transportaba en las bodegas de carga una ingente cantidad de cajas repletas de biblias y cruces, así como de tejidos europeos, joyería y otros artículos preciosos, aunque la mayoría contenía armas. Caja tras caja repletas de arcabuces y rifles largos, y el premio de Valignano: tres poderosos y novísimos cañones capaces de derribar la muralla de una fortaleza o de arrasar un destacamento entero de caballería.

Las armas se ofrecerían a los japoneses siempre y cuando estos probasen ser suficientemente devotos; siempre que permitiesen a los jesuitas construir sus iglesias; siempre que les dejasen enseñar su religión a sus hijos e hijas. Si se convertían y ordenaban a sus clanes convertirse también, entonces y solo entonces tendrían a su disposición las poderosas armas europeas para usarlas contra sus rivales y, de esta forma, Valignano afianzaría su posición en Asia. Armas a cambio de almas.

Había ciertas partes de la religión de los jesuitas que todavía me generaban dudas, pero el comercio era algo que

entendía a la perfección. Yo mismo había sido vendido a los jesuitas. En sus escuelas aprendí a leer y escribir, y allí me enseñaron la historia del hombre blanco y su religión.

El severo sacerdote jesuita que me había recibido la primera vez chasqueó la lengua con disgusto al escuchar mi nombre y decidió cambiarlo por uno cristiano. Me llamaron como al hijo de Abraham y me contaron la historia de cómo Dios había pedido a Abraham que probase su fe matando a su único descendiente. Abraham había construido un altar y atado a su hijo en él y, mientras afilaba su cuchillo, Dios le había ordenado que se detuviese. Su gesto le había complacido. Los portugueses habían acertado con el nombre: Isaac. Un hombre que ha de ser sacrificado. Nada más que una ofrenda.