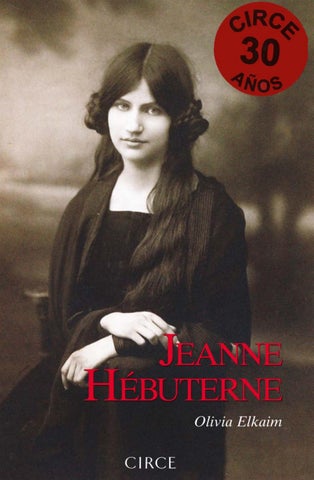

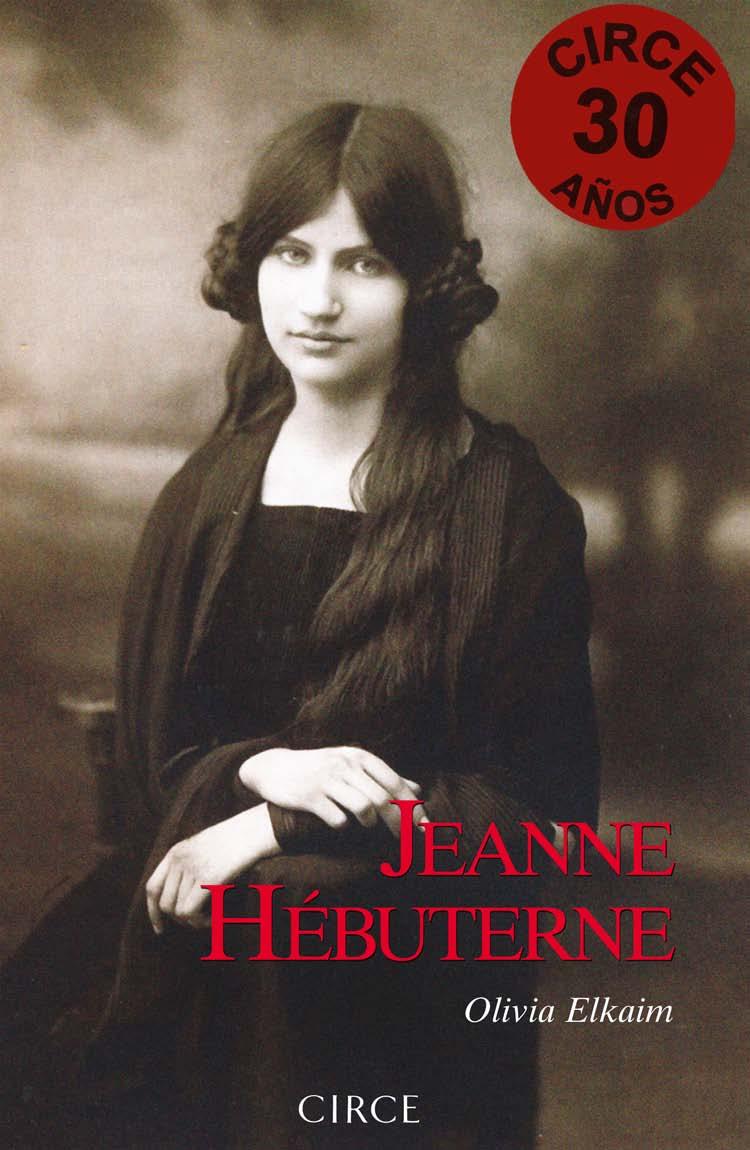

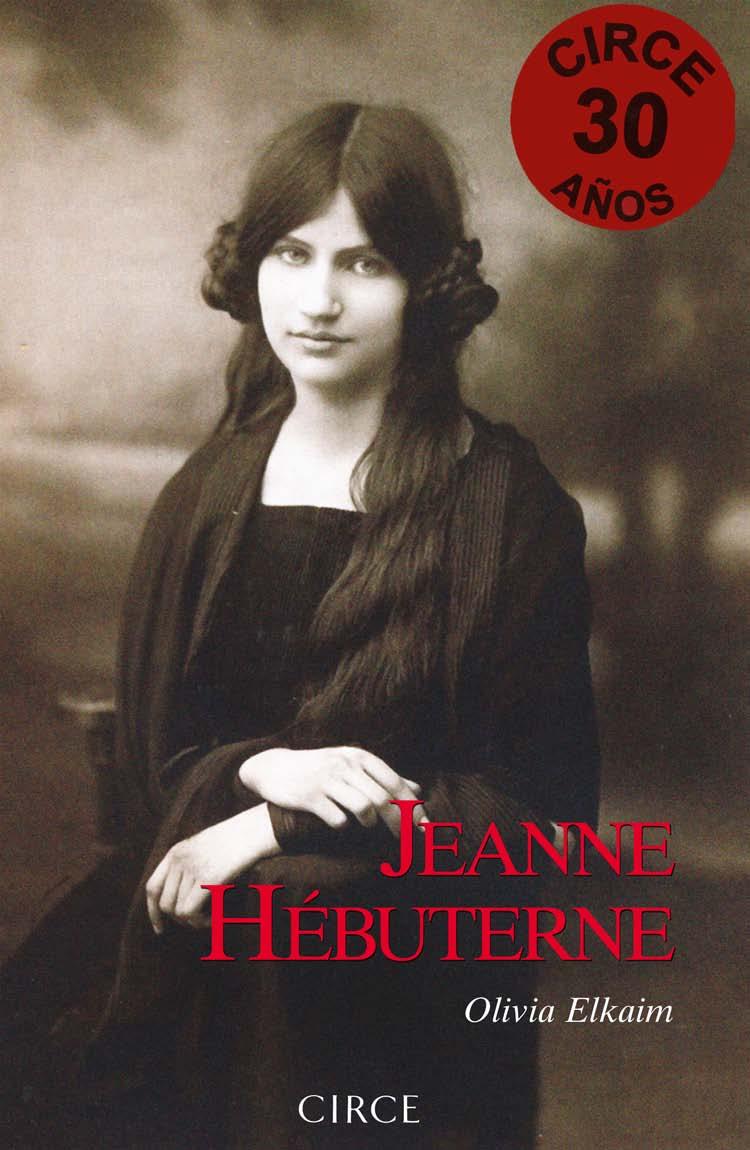

Olivia Elkaim JEANNE HÉBUTERNE

Traducción de Isabel González-Gallarza

Primera edición: Octubre, 2018

Título original: «Je suis Jeanne Hébuterne»

© Éditions Stock, 2017

© de la traducción: Isabel González-Gallarza, 2018

© de la presente edición: CIRCE Ediciones, S.L.U.

Milanesat, 25-27

Tel.: 93 204 09 90 08017 Barcelona

ISBN: 978-84-7765-313-4

Depósito legal: B. 23934-2018

Fotocomposición gama, s. l.

Travessera de les Corts, 55, 2º- 5ª

08028 Barcelona

Impreso en España

Derechos exclusivos de edición en español para todos los países del mundo

Cubierta: Diseño: Natalia Pàmies

Ilustración: © Heritage Images

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada informáticamente o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo de la editora.

Diciembre De 1916

Anoche me enamoré de Amedeo Modigliani.

Yo bajaba la estrecha escalera de la academia Colarossi. Por los tragaluces abiertos se colaba un viento helado.

Tenía prisa por volver a casa. Mamá pondría la olla de hierro en el centro de la mesa. Papá bendeciría, y ella nos serviría. Comeríamos en silencio, solo se nos oiría masticar. Después me tendería bajo la colcha de mohair y contemplaría el vaho cubrir despacio los cristales del salón.

Sería una velada tranquila.

Me crucé con él en la penumbra.

Yo llevaba mi carpeta de dibujos en una mano, el abrigo y el chal de lana en la otra y, bajo el brazo, el maletín de madera barnizada en la que guardo mis tubos de gouache.

Qué torpe soy.

Desde siempre es como si me estorbara el cuerpo. No sé dónde poner los brazos; meneo la cabeza, en un intento de no traducir ninguna

emoción; por no hablar de la posición de mis caderas, mis rodillas huesudas, mi tripón... ¡Qué mal tipo tengo! Me quedo como remetida, con los hombros encogidos, esperando que nadie repare en mis defectos, a veces deseando incluso desaparecer.

Dicen que soy rubia. Dicen que soy morena. Nadie me ve nunca tal y como soy.

Anoche iba tan cargada que no podía agarrarme a la barandilla.

Me decía a mí misma, Jeannette, pon un pie delante del otro, como si caminaras por primera vez. ¡Como una cría! Venga, un pie delante del otro, mantén el equilibrio. Necesitaba una mano amiga para guiarme, mamá o mi hermano André.

Entonces surgió un bulto de la oscuridad.

–¿Hablas sola?

Los alumnos se empujaban a nuestro alrededor, y la madera seca de los peldaños crujía bajo sus pasos. Apoyadas en la barandilla de cobre había un tropel de muchachas, esperando. Algunas se abrían discretamente el abrigo, sometiendo su cuerpo desnudo a las manos encallecidas de los artistas. Mis pechos por unas monedas, por un plato caliente.

Pero era como si estuviéramos los dos solos, cara a cara.

Lo primero en lo que me fijé fue en su gruesa bufanda de lana roja. Después en el pantalón, el chaleco y la chaqueta de pana marrón, elegantes

pero manchados de pintura amarillenta. Por último, en las manos anchas de dedos sucios, con costras terrosas bajo las uñas.

Sus cejas pobladas, una mirada negra e imperiosa.

Bajé los ojos al cruzarme con los suyos.

–¡Mírame!

Ese tuteo.

–Mírame, principessa.

Menudo fresco, me dije con el tono disgustado que pone André cuando está contrariado, y mi pie derecho se saltó un escalón.

Caí con un ruido sordo.

Mi cuerpo yacía desmadejado en el suelo, los tubos de gouache habían rodado fuera del maletín, mi carpeta de dibujos estaba abierta y su contenido esparcido alrededor. Mis bosquejos a carboncillo, mis acuarelas, todo estaba ahí disperso, hasta las pequeñas obras de mi brother, las que me había dado antes de partir al frente.

–Soy Amedeo Modigliani –dijo, agachándose a mi lado.

Me recorrió una oleada de calor, una vergüenza densa de que ese hombre viera mis dibujos y se burlara de ellos con sus amigos artistas y los profesores de la academia. Ya los oía decir, entre risotadas, «las chicas que pintan son peores que los pintores aficionados. Si no controlan sus nervios, ¿cómo podrían dominar un pincel?» De hecho, se echó a reír. Su cuerpo se desplegó junto a mí. Su cabello exhalaba un olor a tabaco y a aguarrás.

–Te ayudo a recoger todo esto, y nos vemos aquí mañana, a la misma hora. No pases frío.

Amedeo Modigliani me ayudó a levantarme, a reunir mi material y a ponerme el abrigo. Después, manu militari, me enrolló su bufanda al cuello. Mis trenzas se enredaron en la lana y, de pronto, su perfume dulce se mezcló con el perfume ambarino de mi piel.

Me quedé anonadada.

No tuve más remedio que volver a casa.

Bordear los descampados de la calle NotreDame-des-Champs, apenas iluminada por las llamas azuladas de las farolas.

Avanzar pese a la oscuridad, pese al miedo de que un loco me estrangulara y ocultara mi cadáver detrás de una empalizada.

Saludar a la estatua del mariscal Ney, enfrente de La Closerie des Lilas.

–Hola, hola, príncipe del Moskova. Hace diez minutos he recibido un balazo en el corazón. Ahora siento un calor volcánico que me resquebraja las costillas, me golpea por dentro y me sube por la garganta.

Ya no sé ni cómo me llamo.

Ya no sé quién soy.

–Me he enamorado perdidamente de Amedeo Modigliani. – Silabeé su nombre y su apellido–: A-me-de-o-mo-di-gli-a-ni.

–Un flechazo –retumbó el mariscal Ney desde

su pedestal–. Ve, muchacha, sigue tu camino y vive.

Con el sable desenvainado me indicó el Valde-Grâce, las calles Gay-Lussac y Ulm.

El frío me hacía aflojar el paso y me helaba los pensamientos.

Los flechazos solo existen en las novelas.

Los flechazos no existen.

Por fin llegué a la calle Amyot.

En menudo berenjenal te has metido, Jeannette.

Como la resaca, la voz ronca de mi hermano André cubría la mía.

Antes de abrir la puerta de nuestro apartamento oculté la bufanda en la manga del abrigo. Con la boca cerrada y la mirada impasible, hice como si nada.

Mis padres habían empezado a cenar. Me senté. Me puse la servilleta en el regazo. Ellos me observaban en silencio. Me enrollé las trenzas detrás de las orejas para tener las manos ocupadas.

–Llegas tarde, Jeannette. No nos gusta que andes sola por ahí.

Mamá estaba a punto de añadir entre dientes: «Eres una muchacha, una niña». Me concentré en observar a papá masticar y en el tictac del reloj de lupa de olmo que adornaba la repisa de la chimenea.

–Solo tienes dieciocho años.

En la esfera, la aguja pequeña alcanzaba ya a la grande.

Iban a dar las siete.

No pude probar bocado.

Cenamos temprano porque papá abre la tienda al amanecer.

Es aún de noche cuando se enciende una lamparilla en el escaparate de la mercería-calcetería, donde se lee su nombre, Achille Hébuterne, en letras itálicas. Después de cenar pega esparadrapo en los cristales de las ventanas para que no se rompan si bombardean, y lo quita por las mañanas. Una precaución inútil, pues en París estamos a salvo de esta guerra.

Después hojea libros con tapas de cartón. Murmullos bíblicos, textos del abad de Lamennais.

¡Qué aburrimiento, qué aburrimiento!

Mamá y yo tejemos en silencio.

Me hago mi propia ropa – vestidos con escote cuadrado, abrigos acampanados, largas chaquetas que me cubren las curvas. Hace unos días me hice un poncho con el que parezco una india.

No me considero muy guapa, así que intento tener mi propio estilo.

Anoche pretexté que estaba cansada para retirarme a mi habitación. Me tumbé en la cama, con la cabeza apoyada en la bufanda de Amedeo Modigliani.

Cerré los ojos para revivir la escena y lo recordé todo con la exactitud de los enamorados.

Era delicioso.

Era real.

Hundí la nariz en la lana y pronuncié su nombre, como si pudiera convocarlo a mi lado en mi habitación de muchacha.

Mis padres, mis primos y sobre todo André me llaman Jeannette, Nénette o «Coco» porque se me transparentan las venas y parezco anémica.

«Principessa.» Traté de recordar la tesitura de su voz, su delicada musicalidad.

Pero se me escapaba.

Amedeo Modigliani desaparecía con la noche.

Por la mañana temprano pienso en las cosas que tengo que hacer, todas esas nimiedades.

Acercarme a Sennelier, en el muelle Voltaire. Comprar un nuevo caballete.

También cuadernos.

Tejerle unos guantes a mi hermano.

Decorar el gran abeto que hay junto a la verja de nuestra casa, en Galluis. Pintar mandarinas de colores vivos y colgarlas en las ramas, poner guirnaldas.

Adornar los dulces de Navidad.

Y poner el nacimiento. Sacar con cuidado las figuritas de la caja de madera, quitar el papel de periódico, limpiarlas con un trapo, colocarlas en la entrada y encender una vela.

(¡Qué pesadez!)

Mamá insiste en que vaya a Galluis. Quiere que vea al padre Quaillet e, incluso, que me con-

fiese: ¡horror! ¡horror! Pero confesar ¿el qué? No tengo nada que decir.

Me suplica, ya casi es Navidad, tesoro, me amenaza, emplea todos los tonos, hazlo por mí, a quién habrás salido con ese genio, no tienes más remedio, no te queda otra que venir.

Pero yo he decidido no ir.

El cielo se nubla y se tiñe de gris sobre la calle Soufflot, se confunde con los tejados de los edificios.

Cruzo el bulevar Saint-Michel con paso alegre, me voy acercando a la puerta Vavin y a la academia Colarossi, donde me espera Amedeo Modigliani.

Ya no ando, levito sobre los adoquines. Me inquieta este contoneo de mujer madura, esta sensación de ligereza.

Mis pensamientos revolotean.

Concentrándome, me oigo hablar a mí misma. Me digo «yo», me digo «tú», y, entonces, al entrar en el Jardin du Luxembourg por la verja principal, donde los plátanos desnudos forman para mí un seto de honor, me fustigo: Jeannette, Jeannette, no estás hecha para el amor.

No dejo de murmurar eso en un tono casi monocorde, tanto es así que los viandantes, de Vavin a Port-Royal, se vuelven a mi paso y algunos me hacen burla.

Que piensen que estoy loca, ¡me trae sin cuidado!

Quiero vivir. Quiero pintar. Quiero ser yo.

Por lo general huyo del amor.

Si un hombre se me acerca, alaba mi piel diáfana y las trenzas cobrizas que me llegan hasta las rodillas, me alejo de él.

Me gusta la tranquilidad, desconfío de la inconstancia de los sentimientos. No es que la haya experimentado, pero la conozco por las novelas que he leído. Los caprichos, los arrebatos de las grandes pasiones no son para mí.

Si mamá fuera consciente siquiera de cómo me siento, de esta ansia, me espetaría: –Huy, hija mía, los hombres...

No terminaría la frase, dejándome imaginar los horrores de que son capaces en cualquier circunstancia. Crueldad, ausencia, abandono, cobardía, egoísmo, duplicidad, agresividad.

Pero ¿qué sabe de los hombres Eudoxie Hébuterne? Casada a los diecinueve años, embarazada a los pocos meses, primero nace André, y a los cuatro años yo. Tres míseras fechas, 1893, 1894, 1898, una vida desperdiciada, atrapada en la rígida moral católica, la del padre Quaillet y sus fieles, que cada domingo comenta las homilías ad libitum en el atrio de la iglesia.

Mamá no sale nunca, más que para ir a misa por la mañana, llenar nuestra despensa y tomar el tren a Galluis, del brazo de papá. No le conozco una sola amiga. Solo frecuenta a las santurro-

nas de la parroquia Saint-Étienne-du-Mont, a unas manzanas de nuestra casa. Preparan paquetes de alimentos para nuestros soldados y organizan mercadillos benéficos para las necesitadas cuyos maridos están en el frente.

Eudoxie... La «buena doxa», la buena reputación, mi madre, defensora de la buena moral y de la verdad, prisionera de sus principios. Heredera de un nombre griego y raro, ostentado por una prostituta de Baalbeck en el siglo ii, conversa, delatada por un cliente y decapitada.

Párpados hinchados, moño austero: mamá luce en el rostro un aire perpetuo de resignación. Desde que movilizaron a André, su melena morena ha encanecido.

Antes era mucho más alegre. Canturreaba mientras preparaba la comida, bu-du-ba-dú, mientras picaba cebolla, frufrú polka, y pelaba y cortaba patatas en rodajas.

Se le han quitado hasta los prontos de mal genio, la ira que le deformaba el rostro, esas palabras duras que surgían de repente y me aniquilaban, ¿qué he hecho yo para merecer una hija como tú?, la bofetada para ponerme en mi lugar, ¡esta te la tienes merecida!

Prefería a mi hermano, su facundia, mientras que yo no decía ni pío.

André leía los mismos libros que papá, pintaba, se rodeaba de amigos elegantes y bien educados con los que iba a tomar un café liégeois al Rostand y volvía a casa a una hora decente.

Yo me pasaba horas asomada a la ventana, mirando caer la lluvia y viendo como volvía el sol que secaba los tejados. Todo cuanto me rodeaba me daba miedo.

No quería ir al colegio.

Quería leer Zaratustra, a escondidas, cuando conseguía escapar una hora o dos de mi madre, de mi hermano y de casa para refugiarme en la librería de la calle Saint-Jacques.

¿Adónde vas tan deprisa? Algo habrás hecho. No hables con desconocidos, no cojas frío, no vuelvas tarde.

Bajaba corriendo los cinco pisos y cruzaba el barrio, atropellando a las ancianas. Abría la puerta de la librería, haciendo sonar una campanilla. Me sentaba en el suelo, y un hombre gris me traía un ejemplar, siempre el mismo, tendrá que pensar en comprarlo, señorita. Pero me marchaba con las manos vacías, tras dedicarle una sonrisa incómoda. Ahora no tenía dinero pero volvería pronto, prometido.

No quería acompañar a mi madre al mercado de la plaza Monge ni hacer las tareas domésticas. Quería pintar como mi hermano.

No quería entablar amistad con las vecinas de mi edad, eran unas bobas, sino quedarme en casa encerrada cuando hacía demasiado sol, pasear bajo la lluvia, montar a caballo, acurrucarme entre los brazos de André y desaparecer en ellos, como si formara parte de él.

Sacaba de quicio a mi madre.

Con un trazo vivo plasmé en una hoja su mirada triste.

Relee la enésima carta de André. No le han dado permiso por Navidad. El silencio se llena de las lúgubres quejas de mamá, como si se hubiera presentado un militar en la quinta planta de nuestro edificio de la calle Amyot para anunciarnos su muerte en el campo de batalla y devolvernos sus pertenencias: su cuaderno de dibujo, sus carboncillos, su rosario bendecido por el Papa y una fotografía mía, ese retrato de la primavera de 1914 que tanto le gusta. Y eso que parezco una muerta. Un bonete negro me ciñe las sienes. Mis labios están exsangües.

Antes de Amedeo Modigliani han intentado acercarse a mí otros hombres.

Un día un dandi me abordó en el autobús y me invitó a un café. Me fijé enseguida en su alianza y en una arruga culpable en la comisura de los labios. Le di la espalda.

Un amigo de André me enviaba postales desde el frente, Tus ojos son como el Atlántico en invierno / a tus orillas llega mi corazón náufrago. Se me escapaba una risita con cada misiva hasta que recibí la noticia: caído en Verdún hace unos meses. Cuerpo en paradero desconocido (¿en paradero desconocido? Pero ¿cómo es posible?).