27 minute read

Seguridad alimentaria

NOSOTROS

I. LOMBRICULTURA

Beatriz Azarcoya*

Según la definición de seguridad alimentaria formulada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), “la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente, a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable”.

Shutterstock

en el año 2000, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración del Milenio, entre cuyos objetivos está reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre en el mundo. A partir de esa declaración, los países de todos los continentes elaboraron normas internas para lograr ese objetivo. En México, por ejemplo, se estableció en coordinación con la FAO el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA).

En ese marco, las Naciones Unidas declararon 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Desde hace décadas, las organizaciones no gubernamentales y la FAO han acompañado estas actividades dado que

[…] la agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la seguridad alimentaria […] ya que rescata los alimentos tradicionales contribuyendo a una dieta equilibrada y a la protección de la biodiversidad del mundo,

* Doctora en Agroecología. Consultora latinoamericana en desarrollo rural sostenible de la FAO y evaluadora del Programa para la Seguridad Alimentaria de la FAO en México.

al uso sostenible de los recursos naturales […] también representa una oportunidad para dinamizar las economías locales y especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. 1

Por otra parte, también se reconoce que la agricultura familiar logra el empoderamiento de las mujeres, por lo que esta actividad cobra una gran importancia en el logro de la equidad de género.

La seguridad alimentaria es un tema que se encuentra en las agendas de las instituciones nacionales e internacionales. Se antoja una tarea difícil, y tal vez lo sea si se observa como un asunto de gran alcance en nuestro país y en el mundo. Pero siguiendo el ejemplo de la corriente de pensamiento sueca según la cual “lo pequeño es hermoso”, situémonos en una dimensión escolar y familiar. De ese modo, el asunto se simplifica y los objetivos son alcanzables.

A lo largo de doce entregas seriadas, presentaremos opciones viables y al alcance de cualquier familia que disponga de un pequeño patio, y de las escuelas que tengan una parcela, para lograr su seguridad alimentaria.

Podemos iniciar los trabajos y producir alimentos en la escuela. Cuando aportemos a la mesa familiar el primer manojo de rábanos cultivados ahí, estaremos incentivando que la familia inicie su huerto en casa.

Si habitamos un departamento en la zona urbana, también podemos utilizar un pequeño patio, la terraza o la azotea para producir alimentos en poco espacio y con gran éxito.

Se trata de aplicar la muy avanzada tecnología orgánica para producir alimentos sanos, sin pesticidas que pongan en riesgo nuestra salud, la de nuestros hijos y familiares en general. Si en la junta de padres de familia se detecta la existencia de padres o madres agricultores y/o que tengan conocimientos sobre el cultivo de hortalizas, pueden convertirse en asesores agrícolas en seguridad alimentaria.

En la escuela y en el patio familiar, con buen diseño y organización del espacio, podemos criar gallinas y conejos, así como cultivar hortalizas y verduras suficientes para alimentar a toda una familia. Solamente tenemos que aprender algunas cuestiones básicas que explicaremos en cada una de las doce entregas que aparecerán en Correo del Maestro.

Aprenderemos a producir nuestro propio fertilizante, a partir del manejo de la lombriz que produce la lombricomposta y los líquidos derivados de ella para un abono foliar; a conocer cómo se trabaja una cama biointensiva que nos permita utilizar el tiempo y el espacio de forma óptima para producir gran cantidad de alimento en un lugar reducido; a producir insecticidas con

1 FAO, Departamento de Desarrollo Económico y Social, Seguridad Alimentaria, Roma, Italia, 2011.

productos naturales que puedan controlar los insectos dañinos; a detectar el mejor periodo estacional para sembrar zanahoria, ajo, acelga, lechuga, pepino, jitomate, chile, cilantro, perejil, rábano, así como muchos otros alimentos, según el clima de nuestra región.

Para obtener proteína, conoceremos el procedimiento para diseñar nuestro propio gallinero/conejera. También aprenderemos cómo cosechar agua de lluvia donde este recurso escasea.

La información que obtendremos mediante la lectura de esta serie de textos nos habilitará para ser muy buenos agricultores orgánicos, ya sea en una parcela escolar o en un patio productivo familiar. El propósito es lograr la seguridad alimentaria, y ello nos permitirá ahorrar recursos y utilizarlos para cubrir otras necesidades de la escuela o la familia.

Los doce temas que abordaremos son:

I Lombricultura

II Elaboración de abono orgánico bocashi

III Preparación de una cama biointensiva

IV Siembra de hortalizas

V Control orgánico de insectos perjudiciales

VI Hierbas medicinales

VII Hierbas de olor

VIII Flores e insectos comestibles

IX Biodiversidad

X Cosecha de agua

XI Deshidratador solar casero

XII Gallinero-conejera

I

Lombricultura

¿Qué es la lombricultura?

La lombricultura es la actividad de cría de lombrices para transformar en abono la basura orgánica y aplicarlo en los cultivos como fertilizante. Esa basura puede provenir del terreno escolar, de los desperdicios de la cocina, o bien, de residuos de cosechas tales como la paja de maíz y frijol, la pulpa de café o el bagazo de caña, así como del estiércol de ganado.

Esta actividad permite aprovechar recursos locales que de otra manera se desperdiciarían y, al mismo tiempo, ayuda a reducir gastos en la compra de fertilizantes, cuyo uso, sin los cuidados necesarios, daña las propiedades del suelo a largo plazo.

Shutterstock

Larga historia

Aun cuando en estos tiempos la lombricultura parece una novedad, en realidad tiene un registro histórico de hasta cinco mil años. Los egipcios ya la utilizaban en tiempos remotos para fertilizar sus suelos combinando el humus de lombriz con la fertilización natural que ofrecía el río Nilo. Era una tarea tan importante para la cultura egipcia, que tenían la diosa de la lombriz. Así como en China se prohibía sacar el gusano de seda fuera de sus fronteras, en Egipto se prohibía sacar la lombriz.

Esta práctica se fue perdiendo al paso de los años, y reapareció en nuestro continente, en Argentina. Un científico rescató este conocimiento e inició su investigación. Posteriormente, el estudio continuó en California, Estados Unidos, razón por la cual en la actualidad hay una variedad de lombriz que se conoce como lombriz roja californiana. De allí partió su propagación y difusión y llegó a México. En este momento, su uso se está generalizando y sus bondades son más conocidas.

La importancia de la lombricultura radica en que tiene muchas posibilidades de producir abono natural para diversos cultivos. También permite obtener lombrices para la alimentación de gallinas, guajolotes y patos, entre otros

animales. Asimismo, puede producirse harina de lombriz, que posee un alto valor nutritivo para la alimentación animal e incluso humana. Todo ello representa una fuente potencial de ingresos para la escuela y la familia si, al elevar la producción, se comercializan estos productos.

¿Qué debemos saber de la lombriz?

Hay gran variedad de lombrices en nuestros suelos, pero son difíciles de manejar en cautiverio porque tienden a escapar aun teniendo alimento. En cambio, la variedad conocida como roja californiana (Eisenia fetida) posee características muy adecuadas para su manejo en cautiverio, ya que permanece en el lugar en que se le da de comer y, sobre todo, tiene una alta capacidad reproductiva.

Se estima que para un metro cuadrado de producción de lombricomposta, se requiere un kilogramo de lombrices (alrededor de mil unidades). Sin embargo, para una producción más efectiva, se pueden usar hasta cinco kilogramos de lombrices por metro cuadrado.

Al término de seis meses, se obtendrá alrededor de una tonelada de lombricomposta, que es el mejor abono natural que existe en el planeta.

Para abonar plantas es necesario utilizar un puño de este abono por planta; para árboles, se recomienda de uno a dos kilogramos. Si se desea preparar un sustrato con combinación de tierras, se recomienda mezclar de 10 a 30 por ciento de lombricomposta con las tierras seleccionadas.

¿Cómo respiran las lombrices? Se sabe que las lombrices respiran por medio de su piel (respiración cutánea), de ahí que necesiten tenerla húmeda todo el tiempo. Por ello, si el sustrato está muy seco o demasiado mojado, las lombrices pueden morirse.

Lombriz roja californiana (Eisenia fetida)

Shutterstock

t . w o r dp r ess.com • acop lamiento: Shutterstoc k i n v e r sa n e 3 días ¿Cómo se alimentan las lombrices? El sistema digestivo de la lombriz es de forma alargada y atraviesa parte de su cuerpo. Su boca chupa los alimentos húmedos, pues no tiene dientes, por lo que no puede dañar las raíces de las plantas. Presenta glándulas con calcio que ayudan a regular la acidez o alcalinidad (pH) de sus alimentos.

En su intestino, el alimento se descompone y es enriquecido por millones de microorganismos que las lombrices tienen en su tracto digestivo. Se considera que, al procesar los alimentos consumidos, éstos aumentan seis veces su potencial. Su excremento constituye el humus, que luego se aprovecha, y que equivale, aproximadamente, a 60 por ciento de lo que consumen, ya que el resto lo aprovechan para crecer y cumplir sus funciones fisiológicas.

¿Cómo se reproducen?

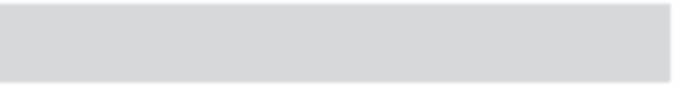

Las lombrices son hermafroditas, es decir, presentan los dos sexos en el mismo individuo, pero no se autofecundan, sino que se cruzan con otras lombrices.

Una lombriz puede reproducirse a partir de los tres meses de nacida, cuando desarrolla un abultamiento localizado en el primer tercio del cuerpo, cerca de la cabeza, denominado clitelo, el cual indica que está sexualmente madura. Al llevarse a cabo la fecundación, en cada lombriz se forma un capullo (tres días después), del cual nacerán de cuatro a 20 lombrices, 21 días después de liberado el capullo. Las lombrices recién nacidas FORMACIÓN DE CAPULLOS ±21 días ECLOSIÓN son de color blanco, pequeñas DE LOMBRICES (menores a medio centímetro); son independientes Periodo de incubación desde el momento de su nacimiento y pueden llegar a vivir hasta 16 años. 90 días En condiciones óptimas de temperatura, con alimentación adecuada, agua de calidad y en cantidad necesaria, se obtienen de siete a 10 lombrices pequeñas por capullo. Esta enorme capaACOPLAMIENTO cidad de reproducción hace que el costo de producción disminuya a medida que pasa el tiempo, ya que el número de animales se du-

DESARROLLO DEL CLITELO

plica cada seis meses; así, en forma exponencial, en un año se contará con, al menos, cuatro veces la cantidad de lombrices con la que se inició el proyecto.

¿Qué debemos considerar para cultivar lombrices?

En la cría de lombrices es fundamental lograr las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, acidez o alcalinidad (pH), y luz para su reproducción.

Temperatura

Temperatura crítica

Las lombrices son delicadas y no soportan que la temperatura del sustrato cambie bruscamente. Éste puede variar entre los 15 y 26 °C. A una temperatura menor de 0 °C, las lombrices pueden morirse; si se exponen a más de 30 °C, dejan de reproducirse; y a temperaturas mayores, también pueden morir.

Temperatura óptima

Temperatura crítica

Humedad

Los materiales que se van a descomponer deben estar húmedos, no anegados, de manera que sea posible desmenuzarlos, y tampoco deben estar apelmazados. Una manera de medir la humedad (que debe ser de 80 por ciento aproximadamente) es tomar con las manos un puño de material, apretarlo con fuerza y observar si escurre agua. Lo adecuado es que salgan aproximadamente seis gotas de agua.

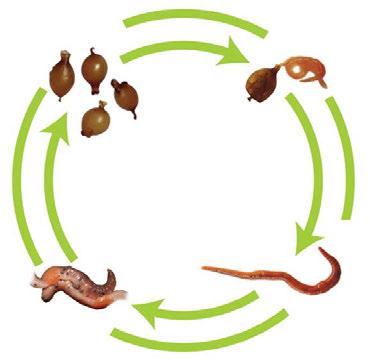

Acidez o alcalinidad (pH)

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de las sustancias. Lo mejor para las lombrices es que el medio en el que viven tenga un pH de 7 (neutro), aunque también se desarrollan en un medio cuyo pH sea de entre 6.5 y 7.5.

Alcalino

Neutro

Ácido

Cuando el sustrato es ácido, debemos aplicar cal; y si es alcalino, estiércol (excremento de los animales de granja) o periódico picado.

Hay dos métodos para medir el pH: las tiras de papel tornasol (que se compran en cualquier farmacia) y el potenciómetro. Para la prueba con el papel tornasol, tomamos una muestra muy húmeda con la mano, metemos una tira de dicho papel en medio del material y mantenemos la mano cerrada de 20 a 30 segundos. Entonces, la CRÍTICO (8.2-14) tira de papel cambia de color; después comparamos el papel con los colores muestra. Cada color corresponde a un distinto graACEPTABLE (7-8.2) ÓPTIMO (7) do de acidez o alcalinidad, con valores que ACEPTABLE (4.2-7) van de 0.5 a 13. Si empleamos el potenciómetro, debemos seguir estos pasos:

CRÍTICO (0-4.2)

• Medir la temperatura del sustrato a unos 60 centímetros de profundidad. • Lavar con agua destilada la base del electrodo del nivel. • Calibrar el nivel en función de la temperatura medida en el sustrato. • Introducir el electrodo en el sustrato, utilizando el mismo agujero por donde entró el termómetro, y efectuar la medición del pH a la misma profundidad que se midió la temperatura. • Leer, en la escala del nivel, el pH existente en ese punto. • Repetir los pasos anteriores en otros cinco puntos del sustrato.

Luz

Las lombrices necesitan oscuridad, ya que la luz directa del sol las daña y puede incluso matarlas. Tenemos que colocar por lo menos 15 centímetros de espesor de paja sobre la cama de lombrices para proporcionarles sombra y frescor; además, esto ayuda a mantener la humedad. A esta acción de colocar paja se le llama acolchado.

¿Cómo hacer el cultivo de lombrices?

Preparación del sustrato Podemos alimentar a las lombrices con desechos que provengan de animales y plantas (a excepción de los pinos y eucaliptos, ya que son muy ácidos).

El estiércol deberá estar bien descompuesto, excepto el de conejo, que se puede usar fresco. Es importante cerciorarse de que no contenga residuos de vidrio, plástico o aluminio.

El estiércol fresco produce gases tóxicos y acidifica el pH, lo que mata a la lombriz.

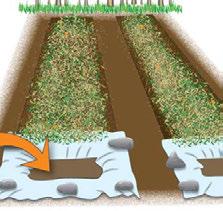

Sistema de cultivo en camas Primero, elegimos un terreno que tenga una pendiente de 5°, o bien, lo modificamos para darle esta característica.

La pendiente es la inclinación de la superficie del terreno. A mayor inclinación, mayor es el valor de la pendiente, y este valor se mide en grados o en porcentaje.

Para nuestra cama productiva de lombricomposta, necesitaremos una ligera pendiente de 5 grados (8.75%). Para hacer la medición, utilizamos un transportador escolar y medimos la altura de 5 grados:

El estiércol para alimentar a la lombriz debe estar bien descompuesto El estiércol de conejo se puede usar fresco

Dreamstime.com

l i s t a d o. merca do li bre. com. ar 5 grados

Como podemos observar, la pendiente es mínima.

A continuación, se muestra una tabla de equivalencias de grados y porcentajes de la pendiente:

Otra manera muy sencilla de obtener una suave pendiente es colocando un ladrillo en un extremo de la cama productiva y tirando un cordón guía para marcarla. Después, se rellena el espacio hasta el hilo con tierra.

Antes de agregar el alimento de la lombriz, se coloca un plástico (de preferencia blanco o transparente para no aumentar la temperatura), con el fin de captar los líquidos (lixiviados) que escurrirán a un extremo de la cama. También puede establecerse en un terreno con piso de cemento, aunque este gasto sólo es necesario en determinadas circunstancias.

Grados y porcentajes de pendientes

Pendiente en grados Pendiente en %

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1.75

3 3.49

5 5.24

6 6.99

8 8.75

1 10.51

1 12.28

1 14.05

1 15.84

10 1 17.63

Fuente: Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo (SAED), Documento interno, 2014.

Cordón guía Pendiente

Suelo firme 1 metro Ladrillo

Las medidas recomendadas para la cama son: 1.5 metros de ancho, por un largo variable de hasta 100 metros. En la parte más baja del terreno, se cava un hoyo de 40 a 50 centímetros de profundidad y se coloca una cubeta que servirá para captar los líquidos lixiviados, útiles como abono foliar.

Para iniciar el cultivo, colocamos una capa de 20 centímetros de material y lo regamos durante 15 días, al término de los cuales sembraremos, en la parte central, las lombrices (1000 gramos por metro cuadrado) para que comiencen a descomponer los materiales. La cama debe taparse con ramas, pasto o rastrojo a manera de acolchado.

Incorporación de las lombrices (siembra) Antes de sembrar, se realiza la última prueba del sustrato, con el propósito de garantizar la supervivencia de las lombrices y el éxito de su cultivo.

Para la prueba, es necesario preparar una caja de madera en cuyo fondo se hacen una serie de agujeros, para permitir que salga el exceso de humedad. Luego se coloca en la caja una capa de 5 a 6 centímetros de sustrato y 50 lombrices adultas encima.

Sistema de cultivo en camas

Largo de 1 a 100 m

40 a 60 cm de profundidad

Plástico

1.5 m de ancho Se cubre con ramas o pasto

Piedras

Pozo captador de foliar

Esta operación se debe llevar a cabo preferentemente con luz, así, las 50 lombrices se introducen durante los minutos siguientes en el sustrato. Es conveniente dejar que se metan solas, no ayudarlas recubriéndolas con sustrato.

Exactamente 24 horas después, es preciso verificar si las 50 lombrices se encuentran en condiciones óptimas. Si falta una sola lombriz o se encuentran algunas muertas, significa que el sustrato no reúne las condiciones adecuadas y hay que proceder a compostearlo o dejarlo madurar por más tiempo. Si todas las lombrices están vivas, el sustrato es bueno y las lombrices podrán alimentarse de él.

¿Qué cuidados debemos tener en nuestro módulo?

A partir de la primera semana, las lombrices empiezan a alimentarse en el nuevo sustrato. Si eso sucede con regularidad, no se debe añadir alimento durante los primeros 25 a 30 días siguientes a la incorporación de las lombrices.

Se debe regar regularmente (a diario o cada tercer día) a fin de que el sustrato conserve 80 por ciento de humedad.

Después de 15 a 30 días, dependiendo de la cantidad de lombrices que se hayan sembrado, se aplica, sobre la primera, una nueva capa de alimento; este abastecimiento no debe superar un metro de altura. En este momento, se separa el abono ya procesado.

¿Qué plagas y enfermedades pueden tener las lombrices y de qué manera podemos controlarlas? Entre los enemigos directos y depredadores propios de la lombriz se encuentran los siguientes: topos, tuzas, ratones, ratas, tlacuaches, pájaros, gallinas, guajolotes, ciempiés, serpientes, sapos y hormigas. El problema con estos depredadores se soluciona protegiendo las camas del módulo y revisándolo con frecuencia.

Los insectos como las hormigas, moscas y escarabajos se controlan colocando, a una distancia de 30 a 40 centímetros alrededor de las camas de cultivo, cáscaras de papa o de melón o pequeños montoncitos de azúcar, a fin de atraer a estos insectos, lo que permite retirarlos de las camas y quemarlos.

La intoxicación proteica es un padecimiento común en las lombrices, relacionado con un excesivo contenido de materiales no fermentados en el sustrato, seguido por procesos de descomposición que elevan la acidez en las camas, así como los gases perjudiciales para la lombriz.

Los síntomas más comunes de esa intoxicación son: inflamación de la región donde se encuentra el clitelo; contracciones y abultamiento en todo el cuerpo; así como cambio de color (rosa y blancuzco) y poca movilidad, por lo que permanecen estancadas en el fondo de los criaderos.

Topo

Tuza Tuza Ciempiés

Algunos depredadores de la lombriz

Ratón Tlacuache

Shutterstock • Tuza de: www.orkin.com

Hormiga Pájaros

Este problema se resuelve corrigiendo el pH del sustrato, aplicando cal o ceniza a razón de 60 gramos por metro cuadrado y, en casos extremos, empleando terramicina; de lo contrario, la lombriz puede morir por reventamiento del cuerpo.

El producto: ¿cómo cosechamos el abono?

Para separar la lombriz, podemos emplear cualquiera de los siguientes tres métodos:

1. Una vez que las lombrices han procesado el abono y después de un tiempo de no haber recibido alimentación, colocamos una nueva capa (10 a 15 centímetros) de alimento, que sirve como atrayente. Esperamos dos días a que las lombrices suban a la capa recién incorporada y las retiramos con ayuda de un bieldo, para pasarlas a otra cama con nuevo alimento.

Separación de la lombriz

2. Mojamos la cama a punto de saturación y, de inmediato, la tapamos perfectamente con un plástico y la dejamos así durante 15 minutos (no más, ya que pude ser fatal para las lombrices). Al no haber oxígeno, las lombrices tienden a subir, entonces quitamos el plástico y depositamos las lombrices en un nuevo módulo. 3. Dejamos de regar el material ya procesado y colocamos junto a él, una nueva cama con material sin procesar, de tal forma que las lombrices pasen solas a su nuevo alimento.

¿Cómo se usa la lombricomposta?

La lombricomposta (también llamada vermicomposta) se puede aplicar en todo tipo de plantas, con excelentes resultados en cultivo de granos básicos, en la horticultura, fruticultura, floricultura, etcétera.

En general, para suelos con buen contenido de materia orgánica, se recomienda aplicar, como mínimo, de 2 a 4 toneladas por hectárea. Otro criterio que puede utilizarse para determinar la cantidad de lombricomposta por aplicar es el tipo de planta, de acuerdo con la cantidad de nitrógeno que éstas extraen del suelo; así, las plantas se dividen en: plantas donantes, plantas poco extractoras y plantas muy extractoras, como podemos ver en el siguiente cuadro.

Uso de la lombricomposta

Diferentes plantas según sus necesidades de nitrógeno y abono

Plantas donantes (2 t/ha) Plantas poco extractoras (3 t/ha) Plantas muy extractoras (4 t/ha)

Frijol de guía Ajo Maíz Ma aízAjoFr F ij jol de Frijol ejotero Betabel Trigo Frijol de mata Cebolla Cebada Haba 20 Camote Avena Lenteja Col Sorgo Garbanzo Colinabo Acelga Veza de invierno Colirrábano Albahaca Veza de verano Nabo Apio Cacahuate Papa Calabaza Trébol Pimiento (chiles) Girasol Soya Remolacha Jitomate Alfalfa Espárrago Leguminosas en general Zanahoria Café

Frijol ej jo Betab bel Trigo

Fr F ij jol de Cebolla Ce ebad da

Ha H ba 20 Cam mot te Av A en e a

Le L nt j eja Col So orgo

Ga G rba anz Coli in nab Ac A el e g ga

Ve eza de Colirrá ába Albah hac

Veza d Nabo Apio o

Cacah hua Papa Cala ab baz

Tréb l ol o Pimie ent Giras sol

Soya Remol la Jitom mat

Alfalfa Espárrag

Le L gumin Za Z nah ho

Café

Fuente: Fundación Agua y Medio Ambiente, A. C. (FAMAC), Documento interno, México, 2005.

En los trasplantes y en los almácigos, el abono de lombriz ayuda a una mejor fijación de raíces, así como a un mejor desarrollo de las plantas. En este caso, se prepara una mezcla formada con 80 por ciento de tierra y 20 por ciento de lombricomposta.

Cuando el trasplante al terreno de cultivo es definitivo, la mezcla del sustrato es de 70 por ciento de tierra y 30 por ciento de vermicomposta.

Si las plantas ya se encuentran en macetas o en vivero y el diámetro de la maceta o cepellón es de entre 15 y 20 centímetros, tenemos que aplicar 100 gramos de vermicomposta por planta cada mes.

Para la utilización de este abono en los prados o jardines cuando las condiciones del terreno son muy deficientes o malas, se debe aplicar, inicialmente, 1 kilogramo de abono por metro cuadrado. Las plantas aprovechan mejor el humus de lombriz cuando éste se incorpora bien al suelo.

Subproducto: ácidos húmicos

www.420magazine.com La cama productora de lombricomposta, además de este abono sólido, también proporciona un subproducto que son los líquidos resultantes de la lixiviación del agua utilizada para mantener las lombrices húmedas. Para recolectar este producto, llamado ácido húmico, la cama debe tener una pendiente, como explicamos anteriormente, a fin de que el líquido escurra y se deposite en un bote. Como este líquido está muy concentrado, se debe diluir: un litro en nueve litros de agua. La mezcla se asperja en las hojas, que absorben los nutrientes de una manera rápida; también puede utilizarse en los sistemas de riego.

Los lixiviados o escurrimientos de lombricomposta poseen todos los nutrientes de ésta, pero de forma líquida, lo que los convierte en un excelente abono foliar. Las plantas absorben los nutrientes más rápidamente a través de su follaje, por lo que los resultados de este producto líquido son mucho más rápidos si se aplica en las hojas.

Correo del Maestro

Recolección de ácido húmico en una pequeña cama productora El líquido obtenido es almacenado en botellas para usarlo poco a poco en las plantas

Correo del Maestro

Características y propiedades de los ácidos húmicos o lixiviados de lombricomposta

• Son un fertilizante ecológico resultante de las transformaciones bioquímicas y microbiológicas que sufren los residuos sólidos orgánicos, durante el proceso de ingestión y digestión por parte de las lombrices de tierra californianas. Se trata de un líquido orgánico de excelente calidad para mejorar y nutrir los suelos gracias a su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos fácilmente asimilables por los cultivos. • Son un excelente abono y regenerador orgánico, que contiene todos los elementos o nutrientes mayores de nitrógeno, fósforo y potasio, así como de los elementos o nutrientes menores de zinc, fierro, cobre, manganeso, molibdeno, boro, calcio, magnesio, azufre y sodio. Constituyen un abono ideal para aplicarse en todos los cultivos, ya sea por medio del riego o en forma foliar. • Son de carácter orgánico. • Se aplican a todo tipo de cultivos. • Son supresores de plagas y enfermedades, que aportan resistencia a las plantas. • Contienen hormonas (ácido indolacético, ácido giberílico) que estimulan el crecimiento, desarrollo y funciones vitales de la planta. • Favorecen el aumento considerable de la cosecha en comparación con los fertilizantes químicos. • Aceleran y favorecen la germinación de semillas. • Favorecen el mejoramiento y la conservación del suelo. • Tienen actividad biológica debido a la elevada carga microbiana. • No son tóxicos para el hombre ni dañinos para el medio ambiente. • Dan protección a la raíz frente a bacterias, hongos y nemátodos. • Son prácticamente neutros (pH de entre 6.8 y 7.8). • Incrementan la biomasa de microorganismos presentes en el suelo; mejoran la estructura y potencian la vida microbiana de los suelos. • Estimulan un mayor desarrollo radicular. • Retienen la humedad en el suelo por mayor tiempo. • Incrementan la producción de clorofila en las plantas.

• Reducen la conductividad eléctrica característica de los suelos salinos.

• Mejoran el pH en suelos ácidos. • Equilibran el desarrollo de hongos presentes en el suelo. • Aumentan la producción en los cultivos. • Disminuyen la actividad de chupadores como áfidos. • Actúan como potenciadores de la actividad de muchos pesticidas y fertilizantes del mercado.

• Su aplicación disminuye la contaminación de químicos en los suelos. • Son asimilados por la raíz y por las estomas. • Aceleran el desarrollo de botones de flores y frutos. • Proveen nutrición suplementaria durante picos de crecimiento. • Acortan la recuperación de una planta dañada, expuesta a la sequía o con follaje descolorido. • Suministran nutrientes cuando las raíces son incapaces de proveerlos suficientemente.

• Reducen el shock postrasplante. • Ejercen un buen control preventivo sobre carencias debidas a las deficiencias o desequilibrios en los elementos anteriormente aportados. • Crean un medio ideal para la proliferación de organismos benéficos, bacterias, hongos, etcétera, que impiden el desarrollo de patógenos, reduciendo sensiblemente el riesgo en el desarrollo de enfermedades. • Estimulan la humificación propia del suelo ya que incorporan y descomponen los residuos vegetales presentes en el suelo. • En general, constituyen uno de los abonos totalmente naturales y más completos que se puedan encontrar, con resultados realmente exitosos.

Lombricomposteros

Existe una variedad de formas de contenedores para criar lombrices y producir abono. Éstos dependen del espacio disponible en nuestros patios, de los recursos económicos con los que contamos, de las vasijas que ya tengamos y de nuestras capacidades de construcción. A continuación presentamos diversos tipos de lombricomposteros usados por familias que ya pusieron en práctica esta técnica.

Correo del Maestro Correo del Maestro

Lombricompostero en cajas de plástico del espacio didáctico “azotea verde” donde se desarrolla el proyecto llamado “agricultura urbana”, al sur del Distrito Federal

Correo del Maestro

Al remover la capa superior de ramas, pasto o rastrojo se puede ver el movimiento de las lombrices

Lombricompostero casero en un lugar pequeño

www.infojardin.com

Contenedores para una mayor producción de abono

barranquilla.olx.com.co

Se pueden encontrar distintos tipos de lombricomposteros que son ideales para espacios pequeños

Spartatus en commons.wikimedia.org

www.recyclefornorfolk.org.uk

Tapa con ventilación

Tapa de humificación

Contenedor superior

Aquí se colocan los restos de comida. Cuando la caja esté llena deberá ser movida para el medio

Contenedor medio

Compo0 en commons.wikimedia.org

Contenedor inferior

Depósito de abono líquido

Grifo

Lombricompostero hecho con tambos de lámina

daspa.ar.tripod.com

Como explicamos al inicio del presente texto, éste es el primero de una serie de doce; el siguiente tratará de otro abono orgánico, llamado bocashi. La suma de todos nos llevará a dominar el conocimiento para acercarnos a la seguridad alimentaria en nuestra escuela y en nuestra familia.

Deseamos que las escuelas y las familias formen un todo con las personas que siguen el lema “Pensar globalmente y actuar localmente”. Así, con cada una de las acciones aisladas, se irán sumando voluntades para lograr la generación de un cambio en bien de nuestra salud y economía, que proteja nuestro medio ambiente.

Bibliografía

ARROYO CABRERA, Sergio, Reciclaje de desechos orgánicos por medio de composta y lombricomposta,

Universidad Autónoma Chapingo-Departamento de Agroecología (Serie cómo hacer núm. 2),

Texcoco (México), 2003. COMPAGNIONI, L., G. Putzolu, Cría moderna de las lombrices y utilización rentable del humus, Barcelona, De Venchi, 2001. CENTRO de Estudios Agropecuarios, Lombricultura, México, Grupo Editorial Iberoamérica, 2001. FERRUZZI, Carlos, Manual de lombricultura, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 1994. FAO-Departamento de Desarrollo Económico y Social, Seguridad alimentaria, Roma, 2011. JEAVONS, John, Cultivo biointensivo de alimentos, Willits (Estados Unidos), Ecology Action of the

Mid-Penninsula, 1991. NIERENBERG, Danielle, Agricultura familiar, Roma, Food Tank Organization/FAO. 2012. NORIEGA, Gerardo, Lombricultura, Universidad Autónoma de Chapingo-Área de Agricultura.

Texcoco (México). UNIVERSIDAD Simón Bolivar-Escuela de Biología, Curso integral de Lombricultura, México, Food and Agriculture Organization/Humusvita, 2000.