12 minute read

La flora americana

DEL AULA

LAS PLANTAS AMERICANAS QUE ALIMENTAN AL MUNDO

Shutterstock

Novena parte*

Santos Arbiza Aguirre**

o Con este artículo, damos fin a la serie “La flora americana. Las plantas americanas Con este artícul que alimentan al mundo”. Este texto está dedicado al maíz, planta cuya historia está enlazada ndque al a imentan al mu a la de los pueblos mesoamericanos hasta el día hoy, y entre ellos existe una interdependencia ea la de lo os pueblos m vital. En la cosmogonía mesoamericana no se concibe al hombre separado del maíz, y tal coníavital. En la a cosmogon sustancialidad se aprecia en una serie de mitos y leyendas acerca de la naturaleza del hombre. ecsustancialidad a se apr

Maíz Zea mays El nombre de maíz, con el que esta planta se conoce extensamente en el mundo hispano, es de origen arawac, una lengua de la región del Caribe. También tiene nombres regionales; se conoce en México como planta de “elote”, vocablo de origen náhuatl,

* Ver: Santos Arbiza Aguirre, “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Primera parte”, Correo del

Maestro, núm. 167, año 14, abril de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Segunda parte”, Correo del Maestro, núm. 168, año 14, mayo de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Tercera parte”, Correo del Maestro, núm. 169, año 15, junio de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Cuarta parte”, Correo del Maestro, núm. 170, año 15, julio de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Quinta parte”, Correo del Maestro, núm. 171, año 15, agosto de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Sexta parte”, Correo del Maestro, núm. 172, año 15, septiembre de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Séptima parte”, Correo del Maestro, núm. 175, año 15, diciembre de 2010; “La flora americana. Las plantas americanas que alimentan al mundo. Octava parte”, Correo del

Maestro, núm. 176, año 15, enero de 2011. ** Profesor investigador de la UNAM.

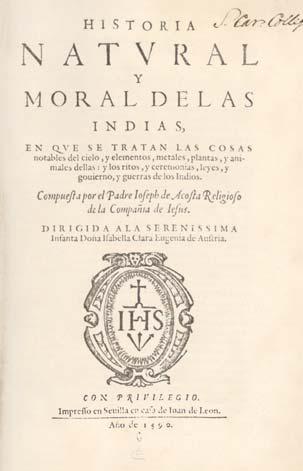

en Guatemala como “aba”, de la lengua guane; en gran parte de Sudamérica como “choclo”, que proviene del quechua, y en Brasil como millo, del latín mil um. El origen del maíz que conocemos en la actualidad no se ha esclarecido totalmente, y hay discrepancia entre los especialistas. Esto se debe a que mientras que los cereales del Viejo Mundo tienen variedades silvestres que se preservan en la naturaleza, el maíz es conocido solamente por la especie cultivada. La hipótesis más extendida señala que proviene de la evolución del teocintle (o teosinte), una gramínea silvestre; otra señala que se desarrolló a partir de un maíz silvestre hoy desaparecido, y otra más habla del cruzamiento en condiciones naturales de teocintle con un predecesor ahora desaparecido. Se han datado espigas de maíz primitivo en el sudeste de México y en América Central que permiten conocer que esta planta ya era consumida en la región hace 7000 años. Se han encontrado restos arqueológicos de mazorcas de hace 6250 años en la caverna de Guilá Naquitz, en los valles centrales de Oaxaca. La mazorca completa más antigua se ubica, aproximadamente, en el año 3450 a. C. y se encontró en el valle de Tehuacán, en Puebla. Las mazorcas de aquella época medían sólo unos 3 o 4 cm de longitud y tenían escasa cantidad de granos. La evolución natural y las capacidades agrícolas de los pueblos transformaron la planta hasta tener la envergadura y producir mazorcas como las que conocemos actualmente. En el momento de la llegada de los europeos a América, el maíz se cultivaba desde Chile hasta Canadá. Al inicio de la Conquista, los españoles consideraban al maíz como un producto mejor que la yuca, que habían conocido en el Caribe, pero no tan bueno como el trigo que comían en su natal Europa. El sacerdote Joseph de Acosta escribió [en Historia natural y moral de las Indias, 1590], : “… el grano de maíz, en fuerza y sustento, pienso que no es inferior al trigo, …”, no obstante, concluía en sus consideraciones: . s commons.wikimedia.org

En fin, repartió el Criador a todas partes su gobierno, a este orbe dio el trigo, principal sustento de los hombres; a aquel de Indias dio el maíz, que tras el trigo tiene el segundo lugar, para sustento de hombres y animales. Primera página de la Historia natural y moral de las Indias, de Joseph de Acosta

Edición digital del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún en commons.wikimedia.org Con lo cual sentaba por escrito el común sentir de los conquistadores, que colocaba el cereal americano por debajo del europeo, empleando tales términos que trasmiten la impresión de tratarse de una jerarquía impuesta por la divinidad.1 Fue introducido en Europa durante el siglo XVII, cuando en el año 1604 se inició el cultivo en España. Debido a su gran productividad, a su fácil adaptación al medio, a su producción de frutos en corto tiempo y a su facilidad de almacenamiento y conservación, se extendió por el resto del continente, primero por los lugares de clima cálido cercanos al mar Mediterráneo y posteriormente por el norte. Actualmente se cultiva en la mayoría de los países del mundo y es la tercera cosecha más importante desCultivo de maíz. Códice Florentino pués del trigo y el arroz. El maíz, como hemos visto, tiene un largo camino recorrido junto al hombre. Fueron los indígenas, principalmente mesoamericanos, quienes hicieron evolucionar la especie al sembrar y seleccionar las variedades nativas. Con las razas obtenidas y con los cruzamientos interraciales se originaron la enorme cantidad de variedades criollas que aún existen. Con el avance de la ciencia genética, se obtuvieron maíces híbridos, que son aquéllos que provienen de la cruza de dos o más razas puras y que son altamente productivos, poseen sistemas fuertes de raíces y tallos, mayor robustez de la planta, pueden soportar intensos vientos, son más resistentes a enfermedades y plagas y soportar sequías. Más tarde, el desarrollo de la biotecnología ha permitido la aparición de variedades transgénicas de maíz, pero en México, por ser el centro de origen de la especie, dicho proceso se encuentra en una fase que antecede a la comercial, por lo cual no se permite su siembra masiva. Éste es un tema muy polémico, y la aprobación de la fase comercial divide opiniones entre

1 Tomado de: Janet Long –coord.–, Conquista y comida. Consecuencias del encuentro de dos mundos

México, UNAM, 1996.

diversos sectores tanto de especialistas, como de productores y de la población en general. Esta discusión escapa a los objetivos de este artículo. El maíz es una planta de la familia de las poáceas (o gramíneas). Es de producción anual, de porte robusto y fácil desarrollo. El tallo es simple, sin ramificaciones, erecto, con una longitud que puede llegar a los 3 o 4 metros. Tiene una médula esponjosa que se observa si se realiza un corte transversal. Es diclino monoica, o sea que los órganos masculinos y femeninos se encuentran en flores separadas pero en la misma planta. Las flores masculinas se disponen en una inflorescencia llamada panícula (conocida comúnmente como penacho o panoja) de color amarillento, y en cada florecilla que la componen hay tres estambres donde se desarrolla el polen. Las inflorescencias femeninas se forman en espádices o espigas que se disponen de forma lateral en el tallo. Los estilos de cada óvulo darán lugar, cuando se forme el fruto, a lo que popularmente se llaman pelos o barbas del maíz. Después de la fecundación, cada ovario se transforma en un fruto (el grano de elote) que alberga en su interior una sola semilla que contiene bastantes sustancias de reserva en su endospermo y tiene en la base el embrión. Los frutos pueden ser amarillos, blancos, azules o purpúreos, y se agrupan formando hileras paralelas alrededor de un eje grueso (el olote), conjunto que se le conoce como mazorca. Éstas están cubiertas por brácteas coriáceas e imbricadas que constituyen lo que en México se llama totomoxtle (hojas de la mazorca). Las hojas de la planta son largas, lanceoladas, alternas y tienen nervaduras paralelas. Abrazan al tallo y son vellosas en el haz. Las raíces son fibrosas, es decir, no hay una raíz principal. El maíz se utiliza como fuente fundamental en la nutrición, tanto de seres humanos como de animales de cría. Las semillas tienen un contenido de 70 a 75% de almidón, 8 a 10% de proteína y 4 a 5% de aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido linoleico. Inflorescencia femenina del maíz Inflorescencia femenina del maíz Inflorescencia masculina del maíz Desde hace cincuenta años, la extensión y volumen de producción de maíz ha ido en aumento; de seguir así, se convertirá en el grano más importante del planeta. Más de

H. Zell en commons.wikimedia.org

H. Zell en commons.wikimedia.org

seiscientos millones de toneladas métricas se producen en ciento cincuenta millones de hectáreas y el continente americano es el que tiene mayor producción. En México se produce el 2.7% del maíz en el mundo, y es el 4º productor a nivel global, detrás de Estados Unidos, China y Brasil, con Argentina, Francia e India como 5°, 6° y 7° respectivamente. Nuestro país es el mercado más grande de maíz en el mundo con el 11% del consumo mundial. La producción nacional resulta insuficiente para cubrir las enormes necesidades nacionales, por lo que se debe importar este grano. A nivel mundial, la mayor parte de la producción de maíz se utiliza para la alimentación animal y en segundo lugar para alimento humano. En México y Centroamérica es la base de la dieta, y con maíz se elabora una enorme variedad de platillos regionales, como tacos, quesadillas, enchiladas, tlacoyos, pozole y muchísimos otros. En México se consume el delicioso huitlacoche, que son los granos de elote infectados por el hongo Ustilago maydis. En otros países del continente americano también se consume extensamente el maíz. En Brasil se come el fubá; en Venezuela y Colombia se preparan arepas, hallaquitas, empanadas, cachapas, hallacas; en Curazao, el funchi; en Chile, las humitas, y en Argentina y Uruguay son famosas las empanadas de choclo y la polenta, esta última procedente de la gastronomía italiana. En la cocina africana, el maíz forma parte de muchos platos y preparaciones como el fufu de África central y el nshima de Zambia y Malawi. En Europa, destacan la polenta italiana, el m m lig de Rumania, el ka amak en Bulgaria y el harapash albano. El maíz es además una importante fuente de materia prima para producir almidón y derivados, como edulcorantes, aceite y alcohol, entre otros. Este último se utiliza como materia prima en la industria química y como reemplazo de los derivados del petróleo, pues presenta ciertas ventajas ya que es un recurso renovable y los productos finales obtenidos son biodegradables.El maíz también proporciona materias primas para productos farmacéuticos y para la industria. Toda la planta es aprovechable para la fabricación de una multitud de productos; además de los que ya se mencionaron: papel, pegamentos, cosméticos, levaduras, jabones, antibióticos, dulces y plásticos. Como hemos visto, el maíz tiene usos múltiples y variados, y es previsible que su demanda crezca a nivel mundial en las próximas décadas por su alto potencial de producción, principalmente en los trópicos. Así, la humanidad hace un reconocimiento a los pueblos mesoamericanos que consiguieron, mediante la domesticación de alguna gramínea silvestre, obtener este maravilloso cultivo.

Leyenda náhuatl

Los hombres fueron creados varias veces por Quetzalcóatl con maíz y alimentados con granos de variedades de calidad inferior. Cada vez, el dios lograba mayor perfección, pero las creaciones fracasaban. Cierto día, Quetzalcóatl decide ir al reino de la muerte donde recogió los restos de las anteriores creaciones, los molió, los mezcló con sangre de los dioses y con eso amasó un nuevo ser humano.

“¿Qué comerán, oh dioses, para tener mayor fortaleza? ¡Ya buscan alimento!”. Queztalcóatl vio a la hormiga roja que acarreaba hermosos granos de maíz y le preguntó insistentemente: “Dime adónde fuiste a cogerlos.” Pero ella no quería decirlo. Finalmente, le dice que “allá”, señalando el lugar, que era conocido como el Tonacatépetl, el “monte de nuestro sustento”. Quetzalcóatl se volvió hormiga negra, siguió a la roja, y ambas entraron al lugar y tomaron el grano. La hormiga roja guió a Quetzalcóatl hasta la orilla del monte, donde estuvieron colocando el maíz desgranado. Luego, Quetzalcóatl lo llevó a cuestas a Tamoanchan. Allí abundantemente comieron los dioses, después en nuestros labios puso maíz Quetzalcóatl. Y luego dijeron los dioses: “¿Qué haremos con el Tonacatépetl?”. Quetzalcóatl lo ató con cordeles y lo quiso llevar a cuestas, pero no se levantó. Luego Oxomoco echó suertes, y también agoró Cipactónal, la mujer de Oxomoco; porque Cipactónal es mujer. Luego dijeron Oxomoco y Cipactónal que solamente Nanáhuatl golpearía con el rayo el Tonacatépetl y lo desgajaría. Lo adivinaron. Entonces bajaron los tlaloques (los dioses de la lluvia), los tlaloques azules, los tlaloques blancos, los tlaloques amarillos, los tlaloques rojos. Nanáhuatl lanzó enseguida un rayo, entonces tuvo lugar el robo del maíz, nuestro sustento, por parte de los tlaloques. El maíz blanco, el obscuro, el amarillo, el maíz rojo, los frijoles, la chía, los bledos, los bledos de pez, nuestro sustento, fueron robados para nosotros.

www.famsi.org

Origen: Códice Chimalpopoca, “Leyendas de los soles”, folio 77. Cipactónal y Oxomoco, Códice Borbónico