incontri

Coy Yiontis Architects

progetti

Coy Yiontis Architects

Liljewall architects

PKdM Arkitektar ANDIBREUSS

Chevalier Morales architectes

2020 Architects

MD Studio

ARCHITECTUREFIRM techné

Brock Commons strutture

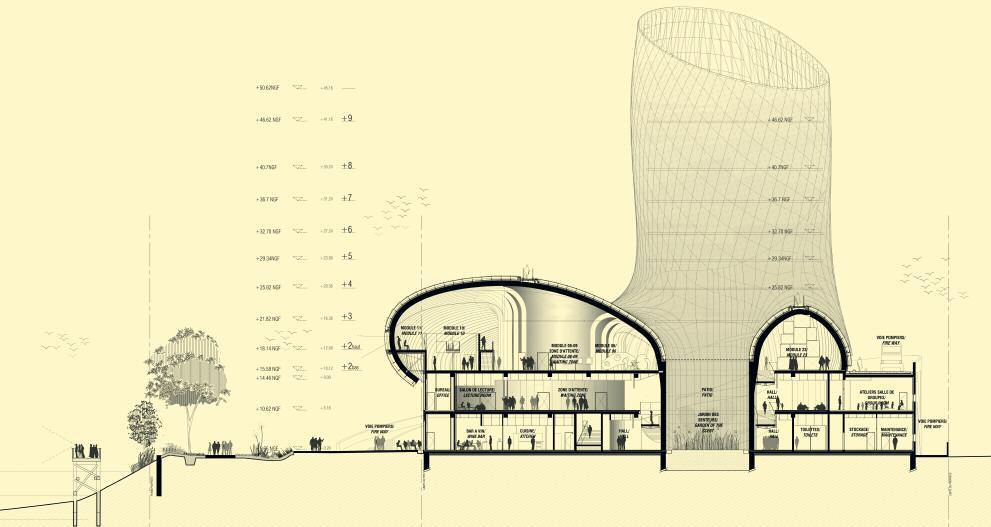

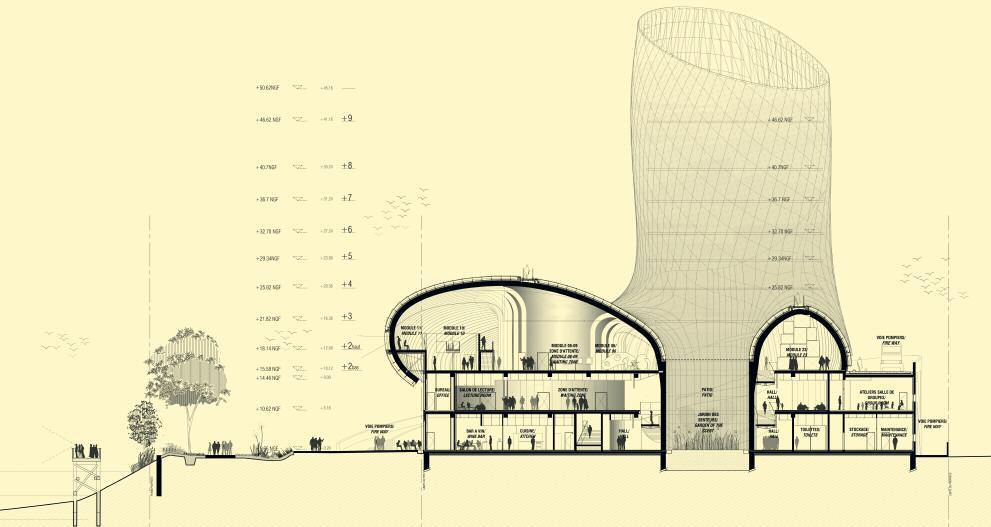

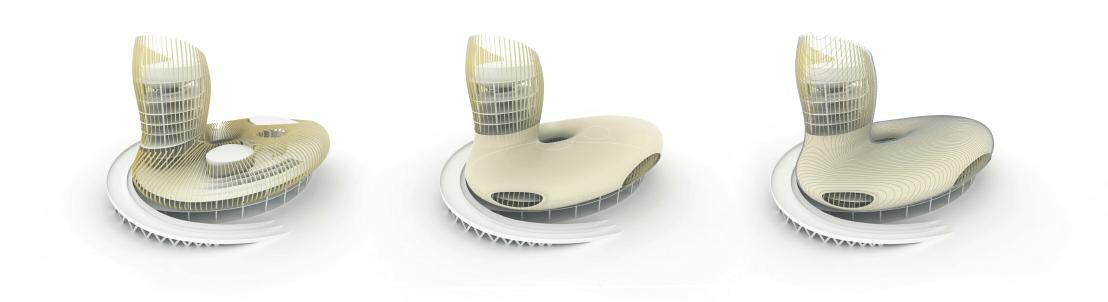

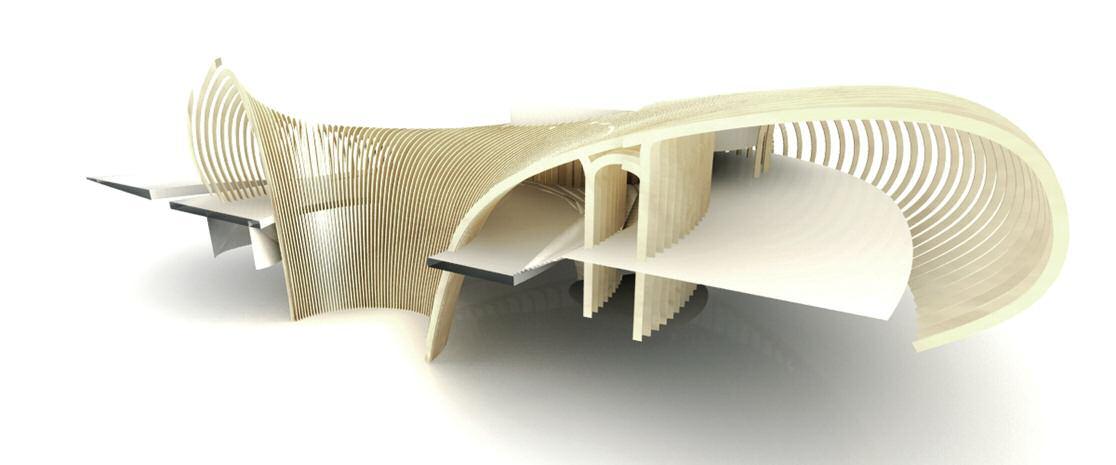

La Cité du Vin

EdicomEdizioni

Trimestrale anno VIII n° 26 gennaio 2017 Euro 15,00 Registrazione Trib Gorizia n 4 del 23 07 2010 Poste italiane S p A Spedizione in a p D L 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) ar t 1, comma 1 NE/UD

I S S N 2 0 3 90 8 5 8

legnoarchitettura 26

legnoarchitettura

rivista trimestrale

anno VIII – n 26, gennaio 2017 ISSN 2039-0858

Numero di iscrizione al ROC: 8147

direttore responsabile

Ferdinando Gottard

redazione Lara Bassi, Lara Gariup

editore

EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)

redazione e amministrazione

via 1° Maggio 117 34074 Monfalcone - Gorizia tel 0481 484488, fax 0481 485721

progetto grafico

Lara Bassi, Lara Gariup

stampa Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)

Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate

prezzo di copertina 15,00 euro abbonamento 4 numeri

Italia: 50,00 euro - Estero: 100,00 euro

Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno

distribuzione in libreria

Joo Distribuzione Via F Argelati 35 – Milano

copertina James River House, ARCHITECTUREFIRM

Foto: James Ewing

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

ibrido di 18 piani

Foto: courtesy of Cheval er Morales architectes Foto: IKON

etto (UD)

Povo

26 legnoarchitettura

Foto James Ewing

04 91 103

incontri techné strutture 70 80

Coy Yiontis Architects

Brock Commons un

Legno per il vino

50

60 10 30 F o t o L a s O a u s s o nL e w a a c h e c t s M a k V u o r P h o t o g r a p h e F o o ® T a t a n a P l t Foto: 2020 Architects Humble House Coy Yiontis Architects 10 Herresta School Liljewall architects 18 Cottage per vacanze PKdM Arkitektar 30 Casa di famiglia ANDIBREUSS 40 Residence Roy-Lawrence 50 Chevalier Morales architectes Ballymagarry Road House 2020 Architects 60 Villa Cedar MD Studio per DomusGaia 70 James River House ARCHITECTUREFIRM 80 10 progetti F o t o A s r d B a r F o o : R a a e P i n h o 40 18

Coy Yiontis Architects

Fin dall’apertura del loro studio nel 1996 dopo la decennale esperienza europea, gli architetti australiani Rosa Coy e George Yiontis si sono impegnati nel realizzare architetture di qualità attraverso un approccio progettuale in continua evoluzione e sempre rispondente alle esigenze del committente.

Vincitori di diversi premi in Europa prima e ora in Australia (AIA Awards nel 2003 e nel 2015), nei loro progetti utilizzano il legno sia con funzione strutturale che di rivestimento e finitura, scegliendolo in base alla provenienza, preferibilmente locale, e alla destinazione dell’edificio.

In queste due pagine, la Berkeley Dobson House, South Melbourne, 2004. Finalista all’AIA-VIC Residential Alterations & Additions del 2004 e del 2005.

Dopo più di dieci anni passati a lavorare in Europa, avete deciso di tornare in Australia e aprire il vostro studio. Cosa vi ha spinto a rientrare in Australia e cosa avete portato dall’Europa nei vostri progetti e nella vostra professione?

Desideravamo creare il nostro studio di architettura e ci sembrava che le opportunità in termini di contatti e di reti per noi fossero maggiori nel nostro paese natale, l’Australia. Abbiamo portato con noi la valorizzazione dello spazio, dei dettagli e della materialità.

4 legnoarchitettura_26 incontri

incontri

Foto: Peter Clarke

Foto: Peter Clarke

Foto: Peter Clarke

Nelle due immagini accanto, la House 3, Melbourne (AU), 2014.

Vincitore dell’AIA Victorian Architecture Awards Residential Architecture –Houses (Alterations & Additions) del 2015.

Troppo spesso, infatti, in una nuova costruzione in Australia lo spazio è sprecato, in quanto percepito come abbondante e quindi non valorizzato. Si tratta di un valore a cui siamo sempre molto attenti; nei nostri progetti, ogni centimetro quadrato è tenuto in considerazione.

A volte lottiamo per raggiungere il livello di finitura che desideriamo a causa della mancanza di risorse e di competenze artigianali in questo paese. Per fortuna, lavorando con il legno abbiamo una grande competenza a disposizione.

Alcuni dei vostri edifici sono costruiti interamente in legno oppure lo utilizzano come materiale di finitura: da dove nasce questo interesse per il materiale “legno”?

Amiamo tutti i materiali naturali ed essi caratterizzano profondamente il nostro lavoro. In Australia il legno è facilmente disponibile e abbiamo qui un’ampia base di competenze per lavorare con questo materiale. È una scelta naturale.

L’utilizzo del legno come materiale strutturale è una pratica consolidata in Australia?

Il legno è un materiale strutturale conveniente e comune

in Australia. Il Pinus Radiata (un albero appartenente alla famiglia delle Pinaceae, ndr) è usato molto comunemente in Australia per i lavori strutturali, è facilmente reperibile ed economico.

Quali sono le potenzialità del legno in architettura e quale valore aggiunto apporta ai vostri progetti?

Il legno nelle costruzioni leggere ha molti vantaggi dal punto di vista economico e, usato come finitura, può essere molto bello e di grande effetto come si vede sia nella Humble House (ndr, che pubblichiamo in questo numero) che nella House 3 (ndr, vedi legnoarchitettura 20).

Come scegliete il tipo di legno in relazione all’utilizzo?

La selezione della tipologia di legno per un progetto è determinata dal budget e dallo scopo. Utilizzeremo, ad esempio, un legno di latifoglie autoctono per il rivestimento esterno e, qualunque sia il suo scopo, sceglieremo sempre un legno sostenibile di produzione locale.

Quali soluzioni adottate, progettuali e di protezione del materiale, per rendere durabile un edificio in legno?

6 legnoarchitettura_26

Foto: Peter Clarke

incontri

La Jumbanna House, Jumbanna (Victoria), completata nel 2000: il rivestimento delle pareti esterne è costituito da traversine ferroviarie opportunamente lavorate.

Ci assicuriamo di scegliere il legno corretto per lo scopo al quale è destinato. Per una pavimentazione o un rivestimento preferiamo finiture naturali a olio per proteggere e mantenere la bellezza naturale del prodotto e per la facilità di applicarle nuovamente.

Legno, sostenibilità, risparmio energetico: come si coniugano questi elementi nella vostra architettura? Quando progettiamo con il legno, controlliamo innanzi tutto che il prodotto che scegliamo appartenga a una specie sostenibile e di provenienza locale. Nella progettazione, inoltre, consideriamo sempre l’orientamento, la massa e la ventilazione naturale passante per massimizzare l’efficienza energetica.

In alcuni progetti avete utilizzato legno recuperato per il rivestimento, ad esempio nel Victoria Harbour Centre e nella Jumbanna House. Quali sono i motivi di questa scelta?

Nel Victoria Harbour Centre il legno usato è stato recuperato dai vecchi docks dove il nuovo fabbricato proposto doveva essere costruito. Questo collega in maniera molto forte l’edificio al sito su cui sorge e la solidità delle larghe tavole in legno contrasta con gli altri materiali contemporanei utilizzati. Nella Jumbanna House, invece, abbiamo utilizzato vecchie traversine ferroviarie, rimesse a nuovo, per le pareti esterne.

7

Foto: Peter Clarke

Foto: Trevor Mein Foto: Trevor Mein

Prestate molta attenzione alla cura dei dettagli: quanto il risultato è frutto del lavoro di progettazione e quanto della collaborazione con artigiani e costruttori?

Abbiamo un forte rapporto con i nostri carpentieri e obiettivi comuni in rapporto alla nostra architettura e al risultato finale. Ognuno apprezza le competenze degli altri.

Molte vostre residenze sono ampliamenti di edifici storici, risalenti all’epoca vittoriana. Che tipo di approccio adottate in questi casi? Che relazione instaurate tra l’edificio preesistente e la nuova costruzione?

Nonostante la nostra nazione sia relativamente giovane, o proprio per questo motivo, il patrimonio architettonico è fieramente protetto dai nostri dipartimenti di pianificazione e spesso per edifici di soli 100 anni è richiesto il mantenimento e il restauro, nascondendo alla vista qualsiasi estensione contemporanea. I rinnovamenti di queste case sono progettati caso per caso, ma un tema ricorrente è quello di portare la luce naturale all’interno tramite lucernari e creare connessioni tra gli spazi abitativi e l’esterno, con un’articolazione tra vecchio e nuovo chiaramente definita.

Nella Humble House, che pubblichiamo su questo numero, avete cercato di garantire l’adattabilità e l’evoluzione dell’edificio per garantire un facile utilizzo della casa anche nella vecchiaia. È un’esigenza

8 legnoarchitettura_26

incontri

La South Yarra House, Melbourne, completata in due step nel 2003 e nel 2009.

Il Victoria Harbour Centre, Melbourne Docklands, completato nel 2002. Finalista al RAIA-VIC Commercial New del 2004.

Foto: Peter Clarke

Foto: Peter Clarke

crescente anche in Australia? Come coniugate la forte immagine architettonica, tipica dei vostri progetti, con le esigenze di flessibilità, accessibilità, facile manutenzione ecc.?

Tutte le nostre realizzazioni sono progettate per durare a lungo e ci assicuriamo che gli edifici e gli spazi siano funzionali e facili da utilizzare. Diamo la priorità alla conservazione e all’accesso della luce naturale. Rite-

niamo che una casa ben progettata debba avere un bell’aspetto, ma debba essere anche adattabile, accessibile e facile da mantenere. Questa per noi è la definizione della buona progettazione.

Per approfondimenti: www.cyarchitects.com.au

9

Foto: Peter Clarke

La Lim House, Melbourne, completata nel 2010.

Foto: Tatjana Plitt

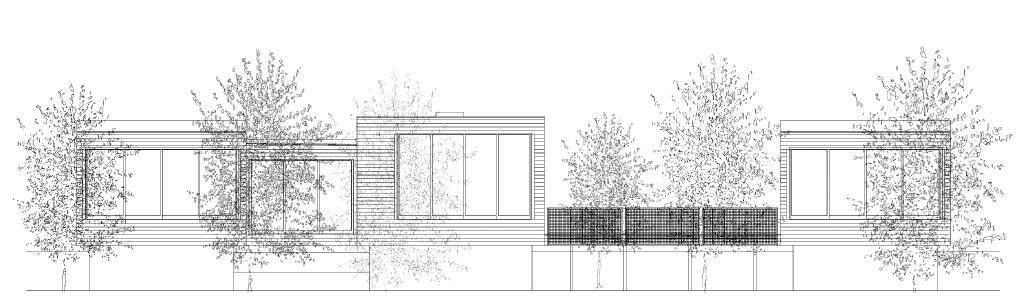

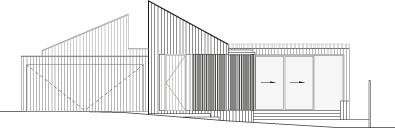

Coy Yiontis Architects

Humble House Barwon Heads (AU)

_1

La terrazza sud della zona giorno e uno dei due studi.

_2

Vista da sud con l’ingresso e, a destra, la terrazza della zona giorno.

_3

Il retro dell’abitazione e il giardino dove i committenti possono coltivare ortaggi e curare fiori come nella vecchia fattoria in cui abitavano in precedenza.

12 legnoarchitettura_26 progetti

Foto: Tatjana Plitt 2 Foto: Tatjana Plitt

1

Ubicazione: Barwon Heads, Victoria (AU)

Progetto: George Yiontis, Rosa Coy, Elodie Lim - Coy Yiontis Architects, Melbourne (AU) www.cyarchitects.com.au

Strutture: Greer Consulting Engineers, Melbourne, Victoria (AU)

Appaltatore: J&S Trickey builders, Barwon Heads, Victoria (AU)

Paesaggio: Bellarine Landscapes, Ocean Grove, Victoria (AU)

Lavori: giugno 2014 - febbraio 2015

Superficie netta: 205 m2

Superficie totale: 249 m2

Un bastone per la vecchiaia

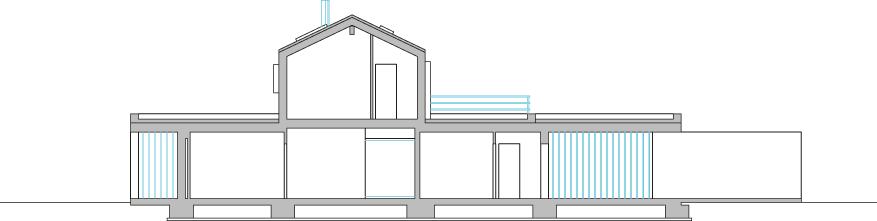

Confortevole, flessibile e di facile gestione. Bastano solo queste poche parole per riassumere il programma progettuale che ha portato alla realizzazione della Humble House, una “umile” casa con struttura in legno a telaio situata sulla costa meridionale dell’Australia. L’unica richiesta dei committenti, abituati a vivere in una grande fattoria, è stata infatti un’abitazione in cui invecchiare comodamente, dove non ci fossero barriere tra interno ed esterno e che potesse soddisfare le loro esigenze e ospitare parenti e amici.

Per dare risposta a tali richieste, gli architetti hanno progettato una casa che tiene conto dell’intorno e delle esigenze di privacy ma il cui impianto planimetrico permette una grande flessibilità d’uso degli spazi. La forma dell’abitazione scherma la presenza dell’ingombrante fabbricato a due piani costruito molto vicino al confine ovest del lotto, grazie all'inserimento di un volume compatto quasi totalmente chiuso, il cui ripido tetto a una falda accoglie la zona servizi e la camera da letto padronale aperta sul giardino a est. Specchiato rispetto a quest’ultimo e leggermente più alto, un corpo di fabbrica dalla sagoma simile in alzato ospita la zona giorno, collegandosi al volume con copertura piana del soggiorno e salotto. Questo blocco è caratterizzato da finestre a tutta altezza sui lati nord e sud che consentono di illuminare naturalmente lo spazio interno, di godere a nord degli apporti solari in inverno e dell’ombra a sud in estate, e di guadagnare ulteriore spazio all’esterno aprendo completamente i serramenti. La disposizione planimetrica è duttile poiché permette di trasformare facilmente la destinazione d’uso degli spazi, come nel caso delle due stanze studio dei committenti che possono essere convertite in camere per gli ospiti o, in caso di futura necessità, in camera con bagno per una badante. Pensando anche alla vecchiaia e alla comodità è stata resa accessibile ogni parte della proprietà, creando un giardino allo stesso livello della casa e aprendo una porta nascosta nel garage che dà accesso diretto alla dispensa interna della cucina, evitando così di trasportare le pesanti borse della spesa. Piccoli ma significativi dettagli che agevolano lo svolgimento delle attività quotidiane e che insieme alla personalizzazione degli spazi con i ricordi di una vita arricchiscono l’impronta contemporanea del progetto.

13

3 Foto: Tatjana Plitt

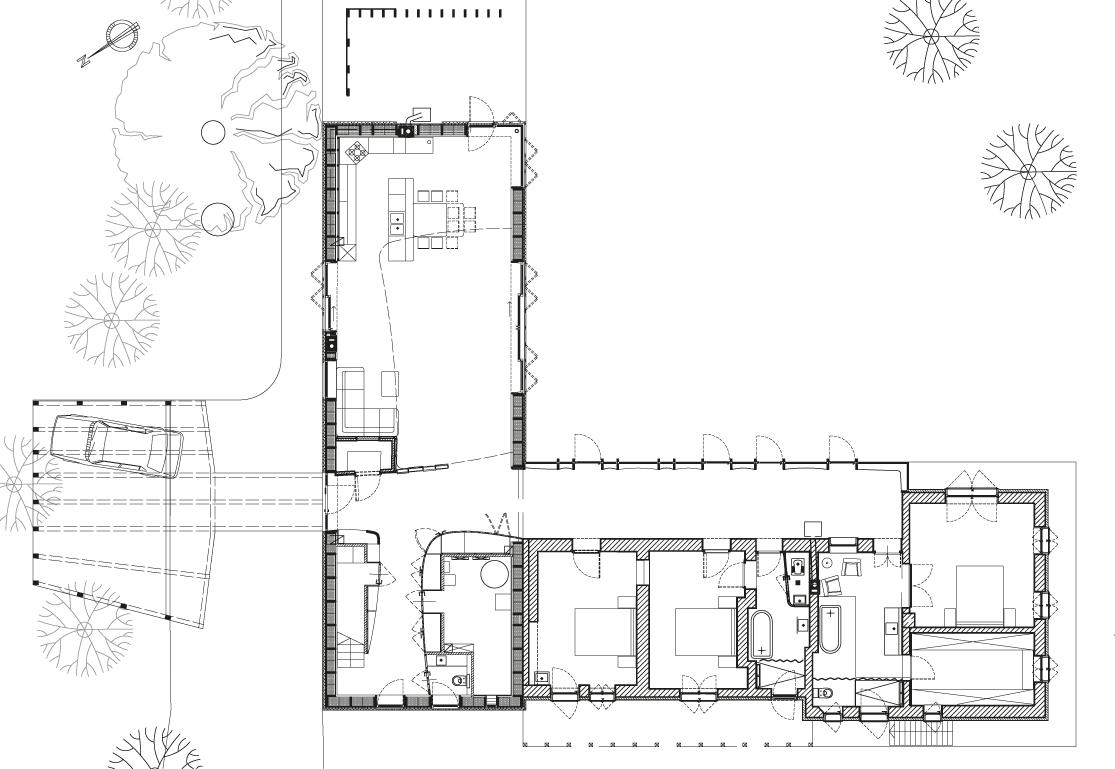

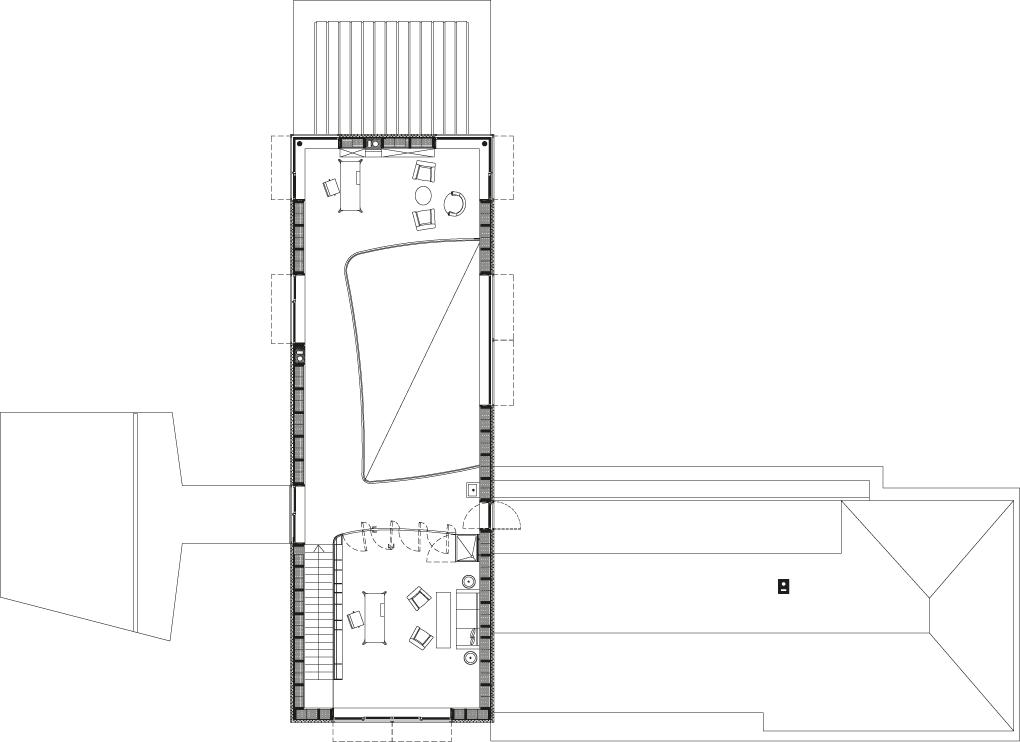

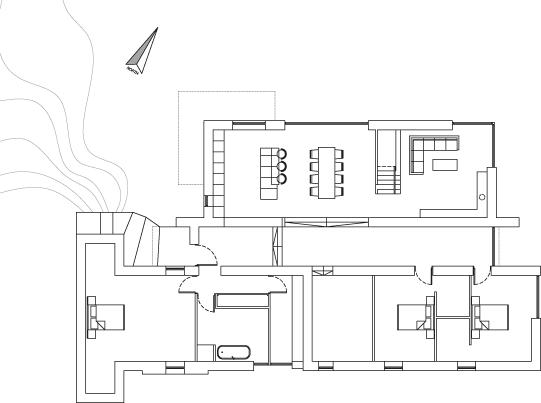

pianta

Legenda: 1entrata 2studio 3bagno 4terrazza esterna

5sala da pranzo/soggiorno 6cucina 7garage 8terrazza

9lavanderia 10bagno in camera da letto 11camera da letto 12guardaroba

14 legnoarchitettura_26 progetti

4 Foto: Tatjana Plitt

_4

Vista della zona giorno verso il giardino a nord.

_5 _6

Le aree centrali dell’abitazione, come il bagno e la cucina, non avendo un affaccio esterno, sono illuminate da lucernari sul tetto o da finestre poste quasi a ridosso del colmo.

15

fronte nord

fronte est

fronte ovest

5 6

fronte sud

Foto: Tatjana

Plitt

Foto: Tatjana

Plitt

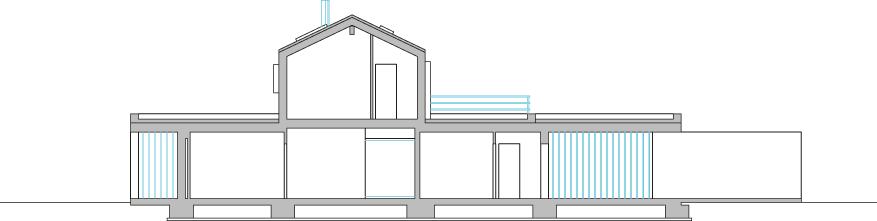

sezione trasversale

sezione longitudinale

_struttura e impianti________

L’ingresso da Humble Street con il garage a sinistra. La recinzione e il cancello si integrano con l’architettura della casa.

La struttura dell’abitazione è costruita su fondazioni a plinto con un sistema intelaiato di travi e pilastri in legno con rivestimento, per gran parte degli esterni, in doghe di eucalipto maculato, trattato con olio chiaro a protezione dai raggi UV e dalle intemperie; la copertura è in metallo corrugato. I serramenti sono a doppio vetro con buone prestazioni energetiche e dotati di schermature motorizzate. Essendo la facile gestione dell’immobile uno dei punti cardine del progetto, l’edificio è dotato di un riscaldamento a pavimento, mentre il raffrescamento avviene con pompa di calore. Un sistema domotico con un touch screen consente di visualizzare e comandare tutte le apparecchiature e gli impianti.

16 legnoarchitettura_26 progetti

_7

7 Foto: Tatjana Plitt

A sinistra in alto, primi lavori di realizzazione della struttura a telaio in legno, appositamente trattato per resistere all’umidità e alle termiti.

A sinistra in basso, ralizzazione del solaio dell’area living e della terrazza; la struttura lignea poggia su pilastri ancorati a plinti di fondazione compensando i dislivelli del terreno. Qui a lato, il volume delle aree giorno e dei servizi con l’ingresso inizia a essere rivestito con doghe di eucalipto.

A sinistra, posa del rivestimento sul lato nord.

A destra, costruzione della struttura di sostegno del solaio contro terra dello spazio soggiorno/salotto. Sul fondo, l’apertura della camera da letto principale. A sinistra, coibentazione del volume centrale dell’abitazione e posa dei collegamenti impiantistici. A destra in alto, la membrana di tenuta all’aria e all’acqua nel blocco della camera padronale e i listelli di supporto per la posa del rivestimento.

A destra in basso, posa della finitura esterna in listelli di eucalipto maculato.

17

Herresta School

Liljewall architects

Järfälla (S)

_1

L’area destinata ai bambini dell’asilo a est. Come tutti gli ingressi, anche questo è connotato da un colore specifico che si ritrova poi all’interno, in modo da facilitare l’orientamento.

_2

Una struttura a pergola, con montanti e travi colorate, corre lungo i tre lati interni dell’edificio scolastico fornendo protezione alle vetrate del piano terra.

_3

La grande corte interna del complesso scolastico. Le facciate, in pannelli di legno prefabbricati, riprendono il disegno geometrico che contraddistingue i prospetti verso le vie pubbliche.

20 legnoarchitettura_26 progetti 2 1

Ubicazione: Barkarby, Järfälla (S)

Progetto: Stefan Östman, Lars Olausson - Liljewall architects, Göteborg (S)

Team di progetto: arch. Lars Olausson, arch. Stefan Östman, ing. Elisabeth Skoglund, ing. Johan Brendelökken, ing. Peter Törnquist, arch. Anna Skoglund, arch. August Orrling - Liljewall architects, Göteborg (S)

Strutture: Knut Jonsson Engineering

Office i Sigtuna AB, Märsta (S)

Strutture CLT: Tristan Wallwork - Smith and Wallwork, Cambridge (UK)

Progetto: 2012-2013

Fine lavori: gennaio 2016

Superficie scuola: 8.208 m2

Fotografie:

Finito: Lars Olausson - Liljewall architects; Mark Vuori Photographer

Foto cantiere esterno: Skanska

Foto cantiere interno: Lars Olausson

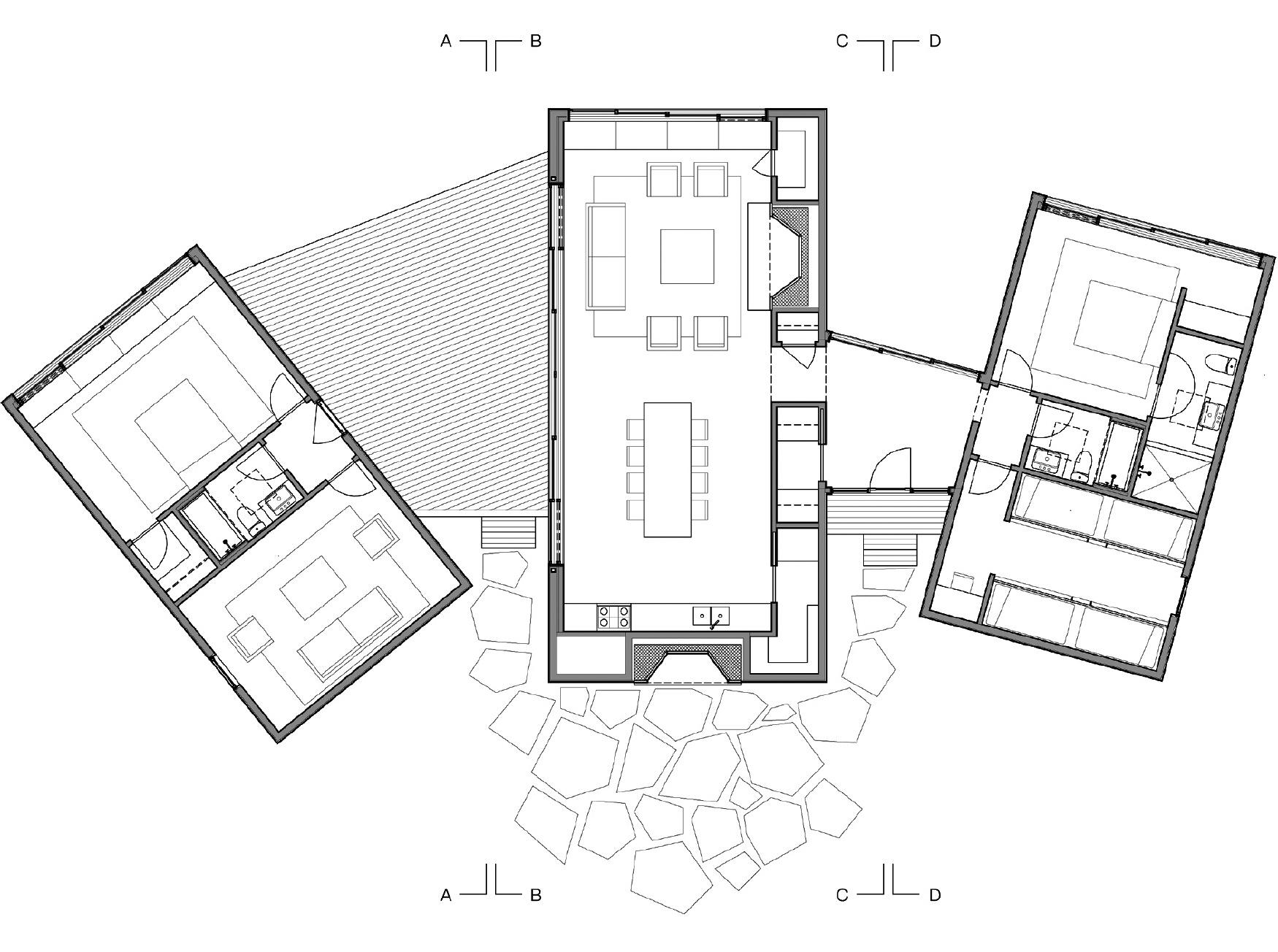

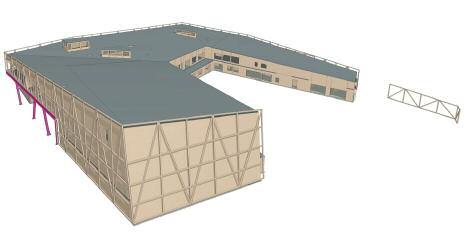

La prima scuola in X-lam della Svezia

Nel 2011 il Consiglio di Järfälla, cittadina a nord di Stoccolma, ha bandito un concorso di architettura per la nuova scuola della circoscrizione di Barkarby; il programma della gara richiedeva la realizzazione di un asilo, una scuola per bambini tra i 6 e i 12 anni, una biblioteca pubblica e una palestra per la comunità per una superficie prevista di oltre 8.000 m2. La proposta del progetto vincitore è stata quella di inglobare tutte le funzioni in un unico edificio con impianto volumetrico a C che, dalla piccola scala dell’asilo posto a una delle due estremità, cresce in altezza fino a culminare, dalla parte opposta, con la parete da arrampicata di 14 m della palestra. Si sviluppa così un grande cortile interno protetto da un corpo compatto che segue la struttura a blocchi della città e funge da scenario al viale che segna l’ingresso all’abitato, oltre a un parco per le attività degli studenti e dei residenti.

A una facciata in vetro satinato che lascia percepire la struttura sottostante, fanno da contraltare tre ingressi intagliati nel corpo vetrato, contraddistinti dal rosso acceso delle uniche parti metalliche portanti della struttura, i pilastri e le travi di supporto agli sbalzi del volume. Le entrate alle varie aree del complesso sono dipinte di giallo per l’asilo, verde per la scuola e rosso per l’ingresso principale e questi colori, proseguendo all’interno dell’edificio, connotano l’identità degli spazi e facilitano l’orientamento degli studenti e dei bambini più piccoli. I fronti che affacciano sull’ampia corte interna sono rivestiti invece da pannelli di legno bianchi e sono circondati da una lunga pergola colorata.

Le aree a fruizione comune, caratterizzate da un rivestimento ligneo a doghe, quali la biblioteca, il caffè, la food court e la palestra, sono tutte raggruppate in prossimità dell’ingresso principale e facilmente separabili dal resto dell’edificio, così da poter essere affittate senza interferire con l’attività didattica; la palestra ha anche un accesso separato per poter essere utilizzata dalle varie associazioni sportive.

Il 10 gennaio 2016 400 ragazzini hanno preso possesso dell’edificio che è la prima scuola realizzata in X-lam in Svezia.

21 3

22 legnoarchitettura_26 progetti

pianta del piano terra

sezione A4

sezione A5

4

sezione A3

5

pianta del primo piano

biblioteca; aree per il personale al secondo piano, affittabili per eventi; vano impianti palestra

amministrazione; laboratori (lavorazione del legno, dei tessuti, aula musica e di cucina: tutti questi spazi sono utilizzabili/affittabili da esterni porzione dell’area prescolastica

porzione dell’area prescolastica

mensa e cucine

gruppo di lavoro “rosso” della scuola

gruppo di lavoro “turchese” della scuola

gruppo di lavoro “giallo” della scuola

gruppo di lavoro “viola” della scuola

spogliatoio del personale

_acustica e antincendio________

Gran parte del processo progettuale è stata dedicata al raggiungimento dei requisiti acustici richiesti. Molteplici sono state le soluzioni adottate, dai pannelli acustici a soffitto ai tessuti insonorizzanti posti sulle pareti sotto il rivestimento a doghe distanziate di un centimetro. Tuttavia, la sfida più grande è stata insonorizzare le macchine di ventilazione, installate in una sala al terzo piano. Per evitare le vibrazioni sul solaio e la trasmissione di rumori si è provveduto a posizionare le unità di ventilazione su travi di acciaio con piedini a molla per smorzare le oscillazioni, il tutto sopra un masseto di calcestruzzo. Questa è l’unica parte in tutto l’edificio dove sia stato utilizzato il cemento, se si escludono le fondazioni a zattera. In termini di sicurezza antincendio, l’intero edificio è dotato di irrigatori a pioggia rivolti verso il basso e verso l’alto così da proteggere anche le travi in legno. Gran parte degli elementi portanti lignei a vista sono stati appositamente trattati con una pittura per garantire la protezione al fuoco, così come i pannelli acustici in legno della palestra, il cui trattamento si estende fino a un’altezza di 4 metri.

_4

La biblioteca.

_5

Una delle classi.

_6

L’interno dell’asilo, caratterizzato dal colore giallo.

23

6

pianta del secondo piano

L’ampio ingresso principale, con la scala in legno che collega i due livelli superiori, dà accesso alle aree pubbliche, segnalate dalle indicazioni poste sulla pavimentazione: l’accoglienza, la biblioteca, la sala mensa e gli accessi alla palestra.

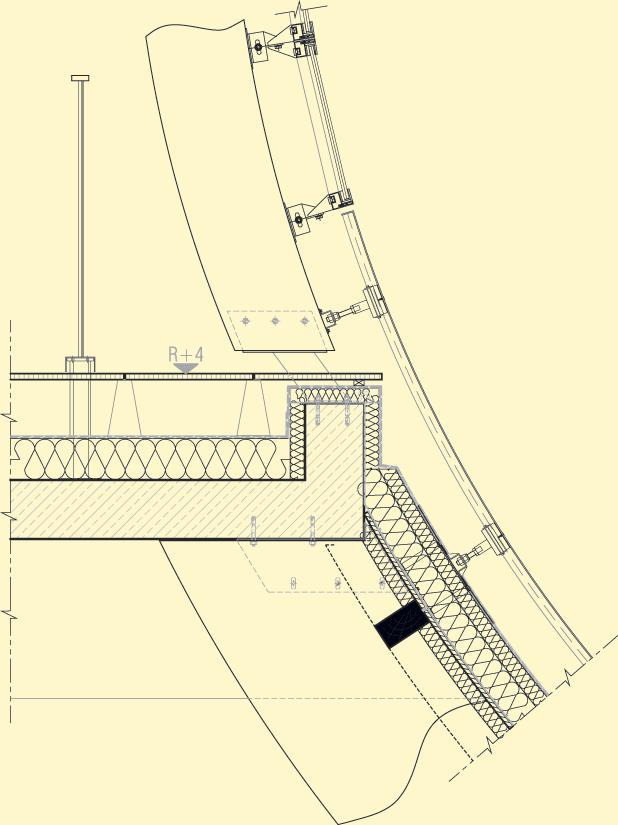

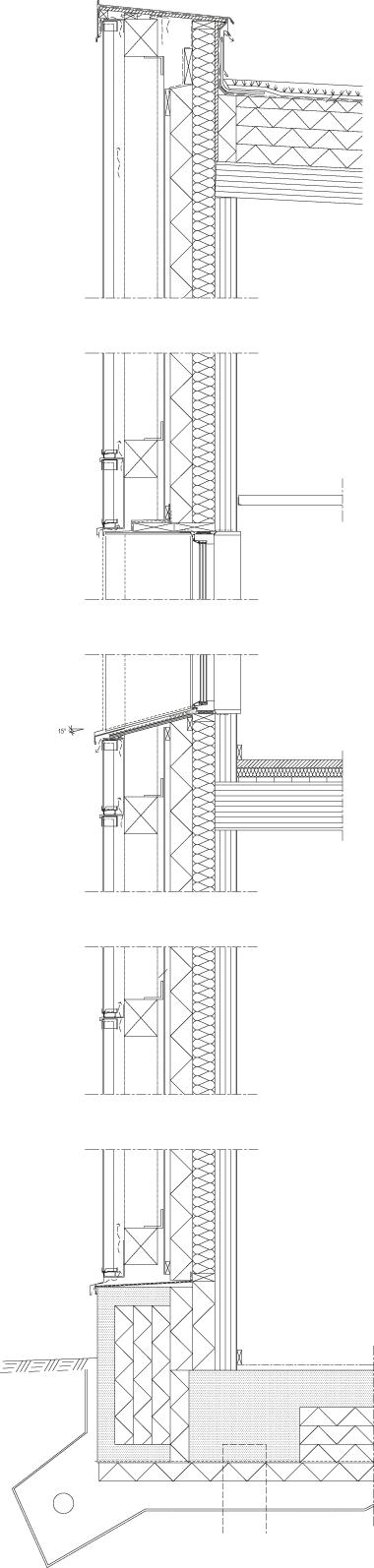

Copertura, dall’esterno

-pacchetto tetto verde

-membrana antiradice e impermeabilizzante

-isolamento a quadruplo strato in PIR

-solaio di copertura in pannelli X-lam

Parete, dall’esterno

-facciata in vetro satinato

-listelli e controlistelli per camera di ventilazione -montante in lamellare

-membrana di tenuta all’aria e all’acqua

-listello

-isolamento in PIR

-coibentazione in lana minerale

-pannello portante in X-lam

Solaio interpiano, dall’estradosso

-rivestimento in linoleum

-massetto e membrana impermeabile

-isolamento in lana minerale

-pannello alveolare / materiale minerale

-solaio in pannelli X-lam

1trave in lamellare

2fondazioni e cordoli in cls armato

3isolamento

4pavimento in terrazzo alla veneziana

_Certificazione di sostenibilità________

La scuola è costruita secondo la più alta classe ambientale dello standard svedese del Green Building Council, il MiljöByggnad Guld (livello Gold). È questo infatti il requisito che il comune di Järfälla ha imposto per i fabbricati di nuova costruzione e che comporta un basso consumo di energia, la verifica del comfort acustico e termo igrometrico interno, dei livelli di ventilazione e di illuminazione, ecc. Anche i materiali impiegati sono valutati sulla base del loro impatto ambientale. Sul tetto verde a sedum della scuola sono stati installati 1200 m2 di celle solari che coprono il fabbisogno elettrico dell’edificio. I pannelli sono disposti in modo da rendere facilmente identificabile la scuola anche dalle viste satellitari.

24 legnoarchitettura_26 progetti

4 2 3 1 1 1 1 1 2 3 _7

7 Credits: Liljewall architects

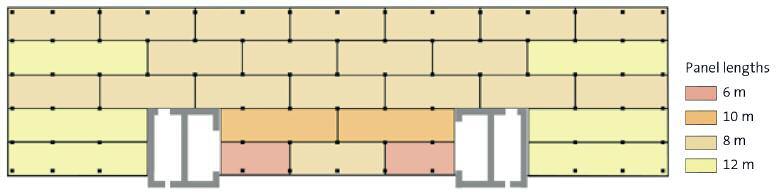

_struttura________

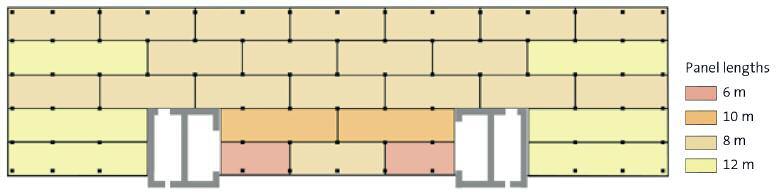

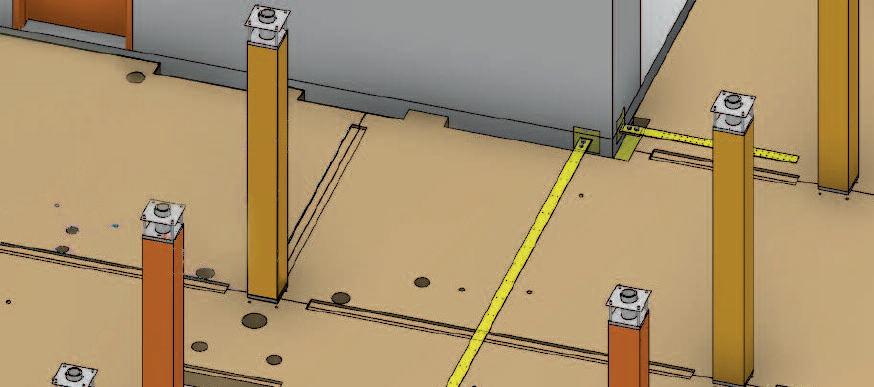

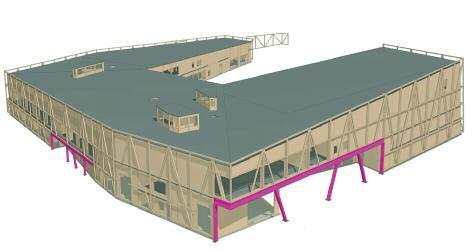

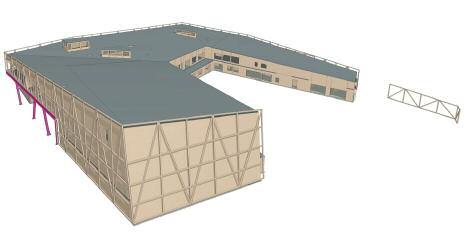

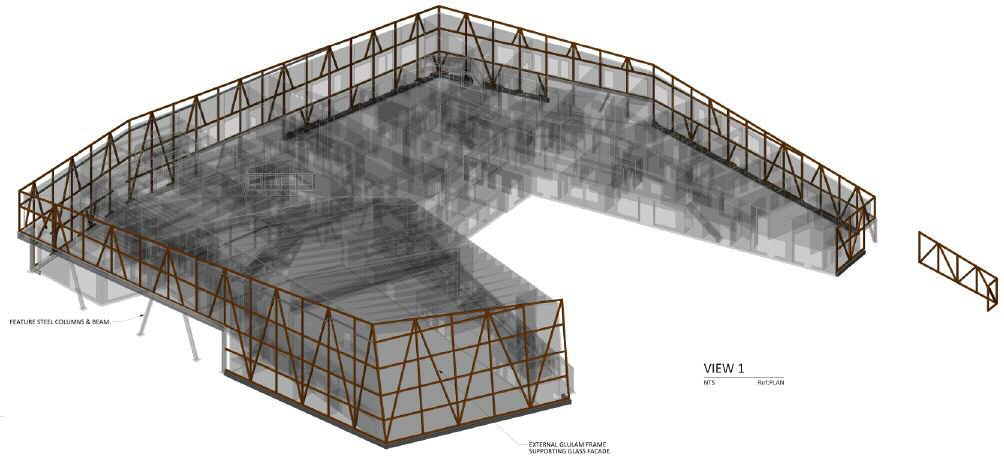

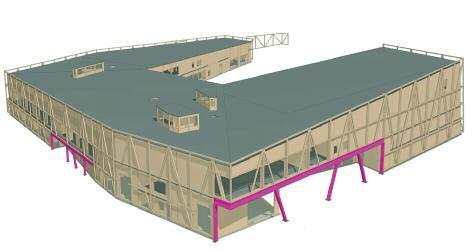

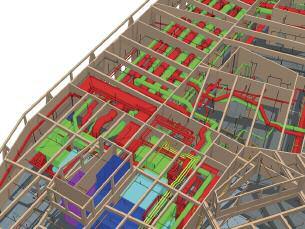

Come previsto dal bando di concorso, l’edificio doveva essere obbligatoriamente costruito in legno, poiché realizzare la scuola con questo materiale avrebbe comportato l’emissione di sole 900 tonnellate di CO2 rispetto alle 1.600 tonnellate di CO2 in caso di utilizzo del calcestruzzo. Inoltre, era stato calcolato che il legno per la scuola immagazzinava oltre 2.000 tonnellate di CO2, riducendo così le emissioni di carbonio di oltre 1.000 tonnellate. Con tali presupposti e dopo accurate ricerche che hanno visto la consulenza dello studio Smith and Wallwork di Cambridge (UK), si è deciso che la struttura principale del fabbricato dovesse essere realizzata in X-lam, impiegando elementi prefabbricati già predisposti per il passaggio degli impianti, per pareti, solai, copertura e partizioni interne. Oltre ai pannelli X-lam, nell’edificio è stato usato anche legno lamellare, in particolare nella palestra e in facciata. Nella palestra, infatti, le travi del solaio sono imponenti, 30 m di lunghezza per oltre 14 tonnellate di peso, mentre in facciata si sono adoperate travi più piccole, disposte a zig-zag per ragioni estetiche, ma anche per stabilizzare la struttura stessa e per distanziare i pannelli portanti in X-lam dalle vetrate semitrasparenti dei prospetti. In totale sono circa 3.500 i metri cubi di legno impiegato nell’edificio e le uniche strutture metalliche, dipinte di rosso, sono costituite dai porticati degli ingressi. Da segnalare, inoltre, la complessa organizzazione dello stoccaggio in cantiere degli elementi strutturali in legno lunghi 14 m e alti 3 m, consegnati in situ con un’umidità del 12% (con variazioni di ± 2%) e che necessitavano quindi di un’adeguata asciugatura prima della posa in opera, il tutto in un ambiente coperto e ventilato. Il costo di costruzione della scuola non si discosta molto dalla spesa che si sarebbe sostenuta se l’edificio fosse stato realizzato in c.a. e la maggiorazione, dovuta alle soluzioni tecniche più dispendiose adottate per l’acustica e gli impianti antincendio, sono state ampiamente ripagate da un tempo di edificazione di sole 14 settimane.

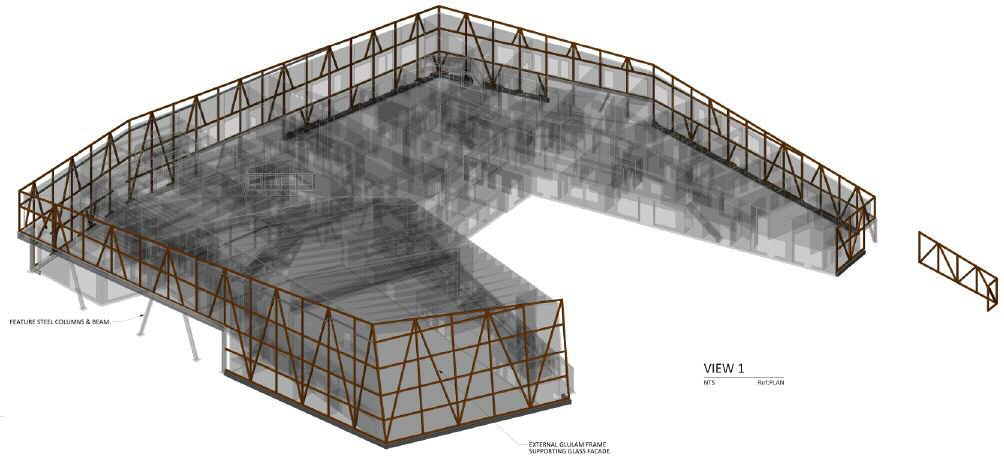

Rendering della struttura della facciata vetrata realizzata in elementi di legno lamellare che, nella parte più bassa della scuola a sud-est, diventano una ringhiera in prossimità di uno degli accessi all’edificio.

_8

La facciata in vetro satinato lascia intravedere la sottostante struttura di supporto in legno lamellare.

_9

Posa della sottostruttura di supporto della vetratura satinata sulla struttura in lamellare. 8 9

25

Credits: Smith and Wallwork

Interno della palestra con le travi in lamellare a vista della copertura. _11

La palestra in fase di cantiere.

Fissaggio dei montanti della facciata esterna in corrispondenza dell’entrata principale

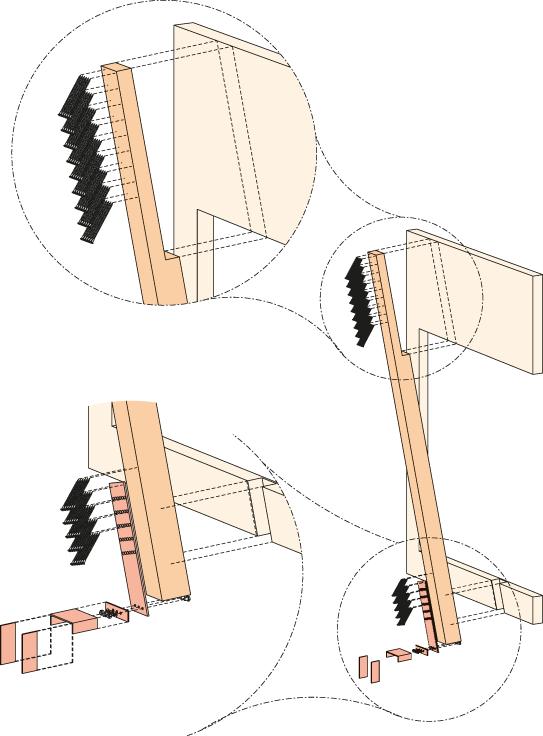

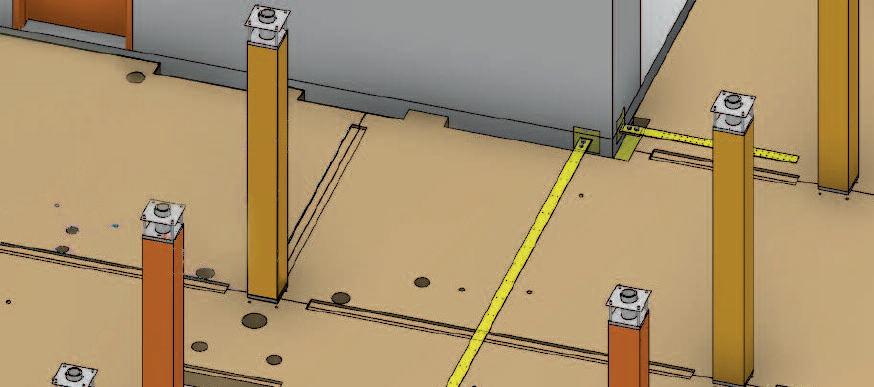

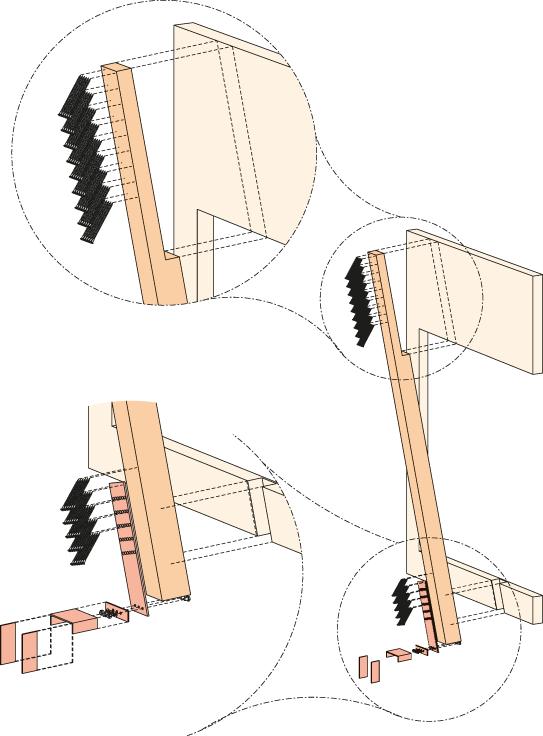

1Il montante in lamellare è sagomato a dente per essere incastrato e poi fissato al pannello in X-lam con una serie di viti filettate da 135 mm.

2Inferiormente, il montante si blocca nel pannello massiccio a cui è ancorato grazie a viti filettate da 300 mm inserite a 45°, le quali, a loro volta, assicurano una sottile lamina da 15 mm all’elemento di legno per il successivo attacco della trave metallica.

3L’assonometria e l’esploso assonometrico mostrano l’aggancio dei montanti in lamellare ai pannelli in X-lam. La struttura in legno a sbalzo è sostenuta da pilastri a I in acciaio e protetta da piastre sempre in acciaio.

(Crediti dei disegni di questa pagina: Smith and Wallwork)

26 legnoarchitettura_26 progetti 1 2 3

10

_10

Rendering assonometrici strutturali. In fucsia le parti portanti metalliche.

Dettaglio della scala di ingresso realizzata in X-lam.

Sotto, i due rendering mostrano, a sinistra, la sola struttura lignea degli elementi parietali con i fori per il passaggio delle condutture degli impianti e, a destra, la stessa porzione di edificio con l’articolato sviluppo delle diverse condutture impiantistiche.

(Crediti dei rendering di questa pagina: Smith and Wallwork)

27 _12

11 12

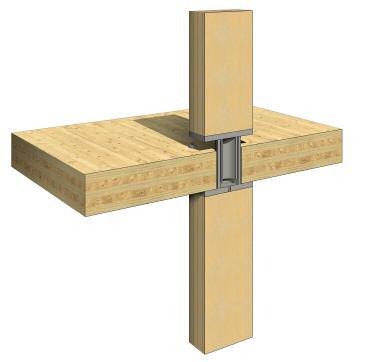

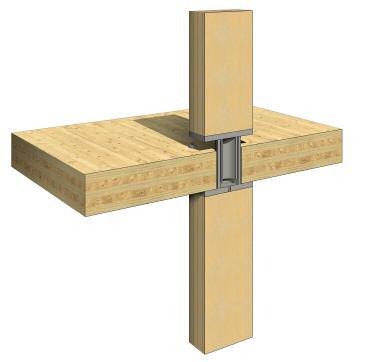

Dettaglio A –Connessione trave-trave fortemente caricate

La connessione tra le travi avviene mediante viti con filetto intero autoforante di lunghezza differente (300, 430, 480 mm), inserite in in fabbrica secondo diverse direzioni: le viti di 300 mm (3) in senso longitudinale rispetto alla posa della trave principale (1) e secondaria (2), quelle da 430 mm a coppie incrociate a 45° e quelle da 480 mm in coppie parallele a 45°.

Dettaglio B –Connessione trave lamellare su parete interna con tasca

L’attacco di una trave in lamellare alle pareti interne avviene in appoggio grazie a un’apposita sagomatura della parete posta sullo stesso piano (1) con, incassato, un piatto di acciaio corredato di viti a testa cilindrica, necessarie a fissare il trave (2) di 215x750 mm. Quest’ultimo viene collegato a una seconda parete (3), posta in opera all’estremità e perpendicolarmente alla parete longitudinale per aumentarne la stabilità, mediante piastre a L fissate con viti da 50 mm.

Dettaglio C –Connessione trave lamellare su parete interna con tasca sulla parete parallela o sull’angolo

Il collegamento tra la parete di 120-180 mm (1) posta in continuità alla trave, la parete perpendicolare (2) di stabilizzazione della prima e la trave avviene mediante piastre di acciaio forato, dello spessore di 1,5 mm e dimensioni 200x260 mm, fissate a cavallo della trave e dell’elemento massiccio in X-lam. La tasca ha lunghezza pari allo spessore della parete di sostegno, alla quale la trave di lamellare è ancorata con piastre angolari e chiodi.

Dettaglio D –Connessione tra parete interna, trave lamellare continua e trave ortogonale

L’ancoraggio tra una parete in X-lam e una trave continua in lamellare si effettua con appoggio della trave sulla tasca ricavata nella parete stessa e fissaggio con piastre metalliche angolari e chiodi. La trave secondaria si aggancia all’elemento continuo grazie a viti speciali autofilettanti inserite in un connettore a scomparsa, connesso alla trave portante.

(Crediti dei disegni di questa pagina: Smith and Wallwork)

28 legnoarchitettura_26 progetti

4 1 2 3 dettaglio A

C

dettaglio

B dettaglio D 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 5

dettaglio

A sinistra, movimentazione di uno dei grandi elementi in X-lam.

A destra, posa in opera dei pannelli prefabbricati delle partizioni interne. Gli elementi in X-lam hanno fresature per il passaggio degli impianti e per l’installazione degli apparecchi elettrici, illuminanti e di ventilazione.

Costruzione della palestra.

A sinistra, le aree servizi verso il fronte pubblico.

A destra, sollevamento di un elemento della struttura primaria della copertura della palestra.

A sinistra in alto, la struttura a travi e pilastri dell’area informazioni.

A sinistra in basso, la rampa che porta al terzo livello.

A destra, la hall durante i lavori.

A sinistra, posa in opera degli impianti antincendio, elettrico e di ventilazione.

A destra, la struttura della palestra ormai completata.

29

Foto: Rafael Pinho

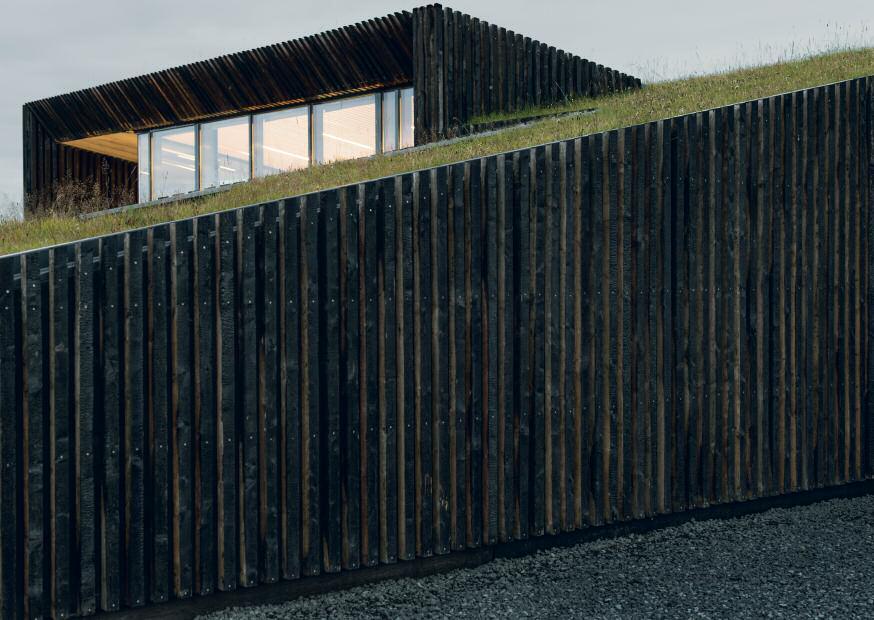

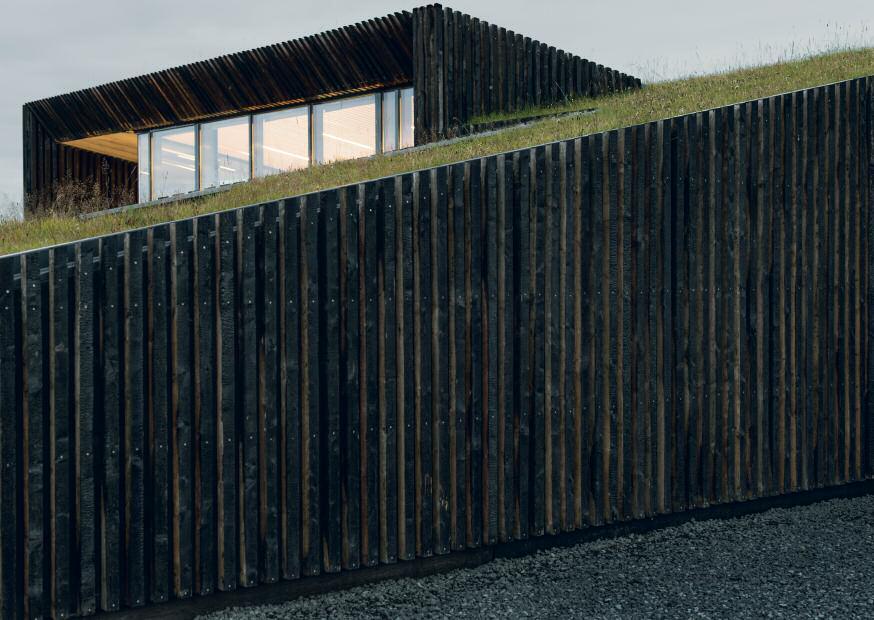

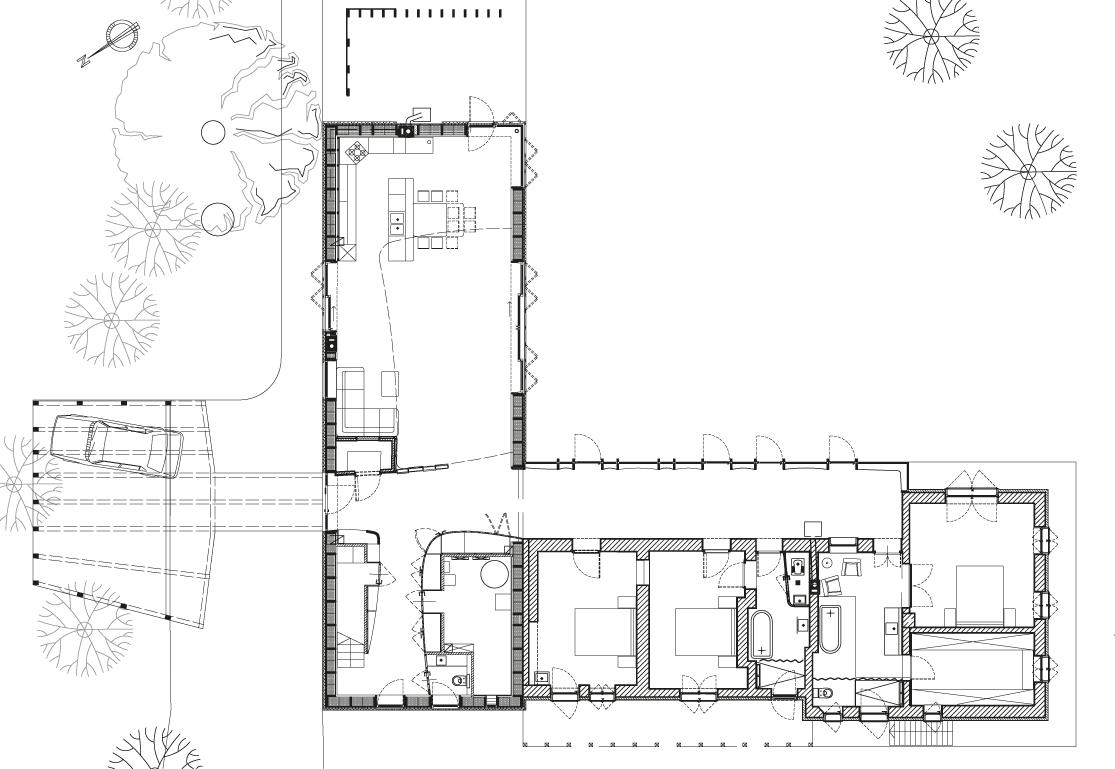

Cottage per vacanze

Brekkuskógur (IS)

PKdM Arkitektar

_1

Vista da sud delle coperture dei due cottage realizzati.

La terra scavata ed estratta durante i lavori per la costruzione delle fondazioni in calcestruzzo è stata riutilizzata per creare dei terrapieni con funzione antivento che circondano le corti nonché per formare rampe –calpestabili –attorno agli angoli degli edifici.

_2

La corte interna, protetta dai venti, di uno dei due cottage.

Gli interni delle case vacanza sono rivestiti di listelli di legno posati a un interasse uguale a quello dei listelli esterni, creando un interessante contrasto con i pavimenti levigati di cls. Al centro dell’abitazione si trovano gli spazi comuni, dedicati al soggiorno, al pranzo nonché la cucina aperta; intorno si dispongono invece le camere da letto e il bagno.

32 legnoarchitettura_26 progetti 1 Foto: Rafael Pinho

Ubicazione: Brekkuskógur (IS)

Committente: Association Of Academics Vacation Cottages

Progetto: PKdM Arkitektar, Reykjavík (IS)

Strutture: Þráinn og Benedikt verkfræðistofa, Reykjavík (IS)

Appaltatore e direttore dei lavori: Smíðandi ehf, Selfossi (IS)

Lavori: 2014-2015

Superficie utile: 103 m2 per ogni cottage

Superficie verde: 26.500 m2

Evolute case in torba

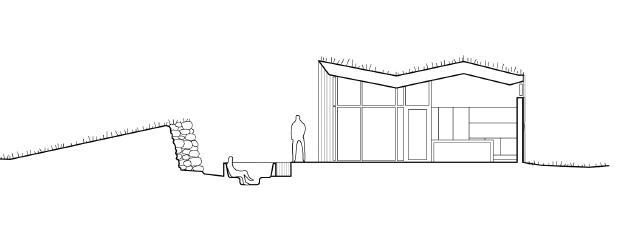

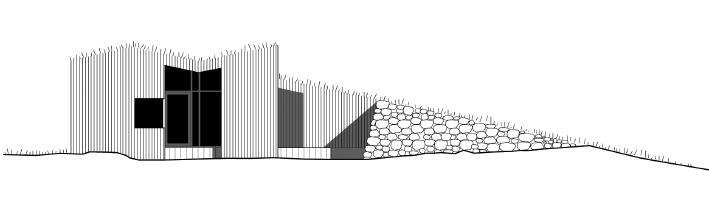

Chi dovesse vedere i cottage di Brekkuskógur, località nel sud-ovest dell’Islanda, non potrebbe essere che d’accordo sul fatto che si inseriscono perfettamente non solo nel selvaggio paesaggio della regione ma anche all’interno della tradizione, molto nordica, delle case di torba. Si tratta di un complesso turistico, inizialmente pensato per 20 unità di cui al momento sono state realizzate due, commissionato allo studio islandese PKdM Arkitektar, vincitore del concorso indetto dal BHM, un’organizzazione di sindacati islandesi che voleva un luogo di relax per gli accademici d’Islanda e le loro famiglie.

Ciò che ha convinto i committenti è stata la fusione, quasi letterale, dei cottage con il paesaggio: praticamente ipogei su tre lati, essi sfruttano alcune soluzioni bioclimatiche, come l’esposizione a sud della zona giorno e la protezione dai venti attraverso cumuli di terra, recuperando al contempo la tradizione islandese delle case di torba.

Su una fondazione in calcestruzzo si innalza una costruzione in legno a telaio realizzato in opera, attorniata dalla terra di riporto degli scavi, e completata da un tetto verde spiovente. Questo, abbassandosi fino a terra, diventa un tutt’uno con il paesaggio e può essere percorso trasformandosi in un punto di vista privilegiato sul paesaggio circostante. Il tutto preservando la vegetazione esistente durante la fase di scavo, reinstallata poi sulle coperture. Il concetto architettonico è basato su una soluzione planimetrica semplice ed efficiente, che limita lo spazio di circolazione, minimizzando i dettagli complessi ma incrementando la qualità dei materiali senza aumentare i costi necessari per la loro manutenzione. Le case sfruttano la geotermia del sottosuolo per riscaldarsi e per scaldare l’acqua, sfruttando una fonte rinnovabile per il loro fabbisogno energetico e per l’acqua della vasca idromassaggio esterna, accessibile direttamente dal bagno.

L’esterno, oltre che dalle grandi coperture verdi, è caratterizzato non tanto dalla verticalità data dai listelli, il cui ritmo si ripete, uguale, nelle finiture interne, ma dal loro trattamento. Questi sono stati infatti “bruciati” superficialmente secondo un’antica tecnica giapponese, per aumentarne la durabilità nel tempo e diminuire la necessità di manutenzione.

33

2 Foto: Rafael Pinho

Il bagno ha accesso diretto alla terrazza e, quindi, alla vasca idromassaggio geotermica.

La casa sfrutta sorgenti presenti nel lotto tramite una sonda geotermica, sia per il riscaldamento (l’acqua bollente arriva direttamente dal sottosuolo) sia per l’ACS.

_3

La zona cucina.

I soffitti sono rivestiti in listelli di legno posati con gli stessi intervalli del rivestimento esterno mentre i pavimenti presentano una finitura in cls lucidato.

_4

L’intero progetto risponde a standard ecologici, al fine di avere una ripercussione quanto più piccola possibile sull’ambiente, decisamente poco antropizzato in quella zona, e ridotte esigenze manutentive.

34 legnoarchitettura_26 progetti

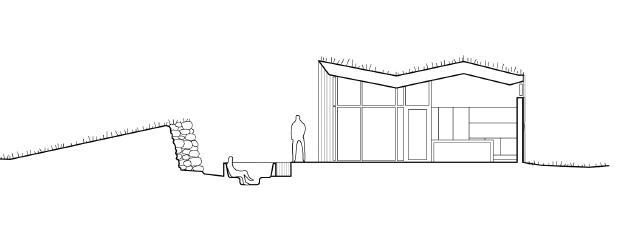

pianta

sezione trasversale

3

Foto: Rafael Pinho

Foto: Rafael Pinho 4

_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne, 0,3 W/m2K

solaio contro terra, 0,3 W/m2K

copertura, 0,2 W/m2K

serramenti, 2,0 W/m2K

Le

e

35

fronte sud-ovest

fronte ovest

fronte nord-est

fronte est

5

Foto: Rafael Pinho

_5

La zona living.

grandi finestre a sud

le terrazze esterne mirano a trarre vantaggio dal paesaggio circostante.

Copertura verde, dall’estradosso:

-terreno/torba dei dintorni (90 mm)

-membrana drenante (1 mm)

-doppio manto impermeabilizzante

-compensato (18 mm)

-strato di ventilazione (25 mm)

-controlistelli strato di ventilazione (35x70 mm)

-barriera al vento

-isolamento (200 mm)

-trave portante (220 mm) fissata su profilo a I in acciaio (200 mm)

-barriera al vapore

-strato per impianti (35 mm) riempito con 35 mm di pannelli fonoassorbenti e membrana nera fonoassorbente

-rivestimento in legno (25 mm)

1tubolare di ventilazione (3x32 mm) tra ogni listello

2elemento ligneo (34x195 mm)

3piatto d’acciaio (10x120 mm)

4elemento ligneo (45x195 mm)

5angolare metallico traforato, a supporto della torba (acciaio inox 3 mm)

6membrana bituminosa esterna, fusa sopra l’angolo

7scossalina in alluminio (2 mm)

8elemento ligneo esterno rimovibile

9tenda a rullo

10rivestimento in alluminio nero + isolamento (50 mm)

11cavità per il drenaggio del tetto

Solaio contro terra, dall’estradosso: -pavimento in cls levigato con riscaldamento radiante (130 mm) -isolamento delle fondazioni (100 mm) -ghiaia inorganica, anti-gelo

36 legnoarchitettura_26 progetti

12 5 6 9 3 4 7 10 11 8 7

_le case di torba islandesi________

In un ambiente tanto bello quanto climaticamente ostile come quello islandese si è sempre cercato, fin dall’inizio della sua colonizzazione nel IX sec. d.C., di sfruttare al massimo soluzioni bioclimatiche e materiali naturali. Da qui l’origine delle Turf Houses (case di torba) che, se si vedono invero anche in altri paesi del Nord Europa, è proprio in Islanda che sono diventate tradizione architettonica.

Le case venivano realizzate in legno e pietra –per la struttura portante dell’edificio –mentre la torba aveva funzione di tamponamento e coibentazione di pareti e tetto, fungendo tra l’altro da terreno fertile per la crescita dell’erba che caratterizza le coperture di questi edifici.

La torba doveva essere sostituita ogni 20-70 anni, a seconda della qualità, delle condizioni atmosferiche e dell’abilità degli artigiani ma, essendo presente in grande abbondanza sull’isola, non presentava problemi di approvvigionamento.

Dal punto di vista storico e architettonico, le Turf Houses hanno subito un’evoluzione nel corso dei secoli, pur continuando a utilizzare i medesimi materiali da costruzione, adattandosi di volta in volta al contesto e ai tempi. Dalla casa di forma allungata usata per lavorare e dormire si è passati a gruppi di case collegate tra di loro da un corridoio con una zona centrale ben riscaldata e isolata dall’ingresso. La loro costruzione caratterizzava non solo le abitazioni (dei più poveri così come dei più abbienti) ma anche chiese, scuole e altri edifici. Questo aspetto “sociale” e la loro sopravvivenza fino a oggi, benché la maggior parte di esse non siano più abitate ma adibite a musei o, nel peggiore dei casi, a depositi, ha svolto un ruolo decisivo nella decisione di candidarle a Patrimonio dell’Unesco, come esempio di testimonianza diretta di una lunga tradizione architettonica.

Vista da sud di uno dei due cottage.

37

Foto: Rafael Pinho

Il rivestimento interno dei soffitti, in listelli di legno.

Parete, dall’esterno:

-rivestimento in listelli di legno carbonizzato (60-50x70 mm)

-telo antivento nero -listellatura e controlistellatura (35 mm)

-legno compensato (9 mm) -isolamento in lana di roccia (150 mm)

-telaio portante in legno 145x45 mm interasse 600 mm

-barriera al vapore -vano per passaggio impianti (35 mm)

-cartongesso (2x13 mm)

Per le facciate e il muro di contenimento che affianca la rampa che conduce all’ingresso, gli architetti hanno utilizzato una tecnica che arriva dal Giappone, dove Pálmar Kristmundsson, fondatore dello studio PKdM, lavorò a metà degli anni ‘80. Carbonizzando lo strato superficiale del legno del rivestimento, infatti, si migliora la durata del materiale.

38 legnoarchitettura_26 progetti

Foto: Rafael Pinho

La struttura a telaio dei cottage.

La struttura in legno in fase di tamponamento.

Sulla destra, il muro realizzato per proteggere la corte interna dal vento, che verrà successivamente rivestito con listelli di legno bruciato, come il resto dell’abitazione.

A sinistra, la bruciatura della parte superficiale dei listelli di legno utilizzati per il rivestimento delle pareti esterne.

Nelle immagini sulla destra si vedono i listelli di legno applicati a finitura della facciata e che saranno –eventualmente –rifiniti in lunghezza solo alla fine dei lavori.

39

ANDIBREUSS

Casa di famiglia Grafenegg

(A)

Foto: Astrid Bartl

_1

L’angolo sud-est in cui il nuovo ampliamento in legno si congiunge al vecchio edificio in mattoni (parzialmente visibile a destra nella foto).

_2

Il fronte che si apre verso sud dell’ampliamento in legno.

Davanti alle finestre, persiane apribili verso l’alto e verso il basso fungono da schermature solari e garantiscono la privacy. I listelli orizzontali delle persiane permettono la massima vista dall’interno, impediscono l’ingresso della luce solare in estate lasciandola però penetrare in inverno, indipendentemente dal fatto che le persiane siano aperte o chiuse.

_3

Vista d’insieme da sud-ovest; in primo piano, il vecchio edificio in mattoni.

L’inserimento dell’edificio di legno a due piani tiene conto degli alberi e delle siepi esistenti, così da renderlo appena visibile dall’esterno.

42 legnoarchitettura_26 progetti 1 2 Foto: Astrid Bartl Foto: Astrid Bartl

Ubicazione: Grafenegg (A)

Progetto e strutture: ANDIBREUSS, Wien (A)

Direttore dei lavori: Johannes Honeder, Krems (A)

Lavori: 2014-2016

Superficie utile: 325 m2

Superficie verde: 3.000 m2

Un ampliamento in legno, paglia e argilla

Un paesaggio agricolo della Bassa Austria, la linea ferroviaria che collega Vienna a Krems, il comune di Grafenegg sono gli elementi che fanno da sfondo all’ampliamento di una vecchia casa di mattoni degli inizi del secolo scorso. Un ampliamento necessario per far fronte alle nuove esigenze di una grande famiglia e che l’architetto Andreas Breuss ha integrato con l’edificio preesistente sfruttando materiali ecologici quali il legno per la struttura portante e i rivestimenti esterni, la paglia per l’isolamento e l’argilla per gli intonaci.

Il lungo parallelepipedo ligneo della nuova costruzione protegge a nord dal rumore dei treni della vicina ferrovia mentre a sud crea, grazie alla situazione d’angolo con la vecchia costruzione, un cortile aperto ma raccolto.

I materiali naturali utilizzati vengono qui impiegati in un modo nuovo anche dal punto di vista della tecnica di posa. Così, alla lunga costruzione in legno e paglia, è stato dato internamente un importante strato protettivo di argilla, che svolge funzioni come la protezione dal rumore e dal fuoco regolando anche l’umidità interna, e il massetto radiante è anch’esso in argilla. L’edificio, realizzato con un sistema a telaio in legno per le strutture in elevazione e in X-lam per i solai, è stato isolato con balle di paglia ottenuta direttamente da un campo di grano nelle vicinanze con molteplici vantaggi: oltre al riutilizzo di un prodotto altrimenti di scarto dell’agricoltura, si è evitato il consumo di energia per la produzione e il trasporto del materiale coibente e, dal punto di vista della qualità indoor, si ha un isolamento totalmente naturale, traspirante, senza composti chimici e fonoassorbente. All’esterno, un rivestimento in listelli di larice finemente strutturato caratterizza le facciate e le persiane.

Il vecchio edificio è stato risanato e ampliato con la stessa attenzione alla qualità nella scelta dei materiali; argilla e calcare nei vecchi muri in mattone consentono alla costruzione di essere traspirante, mentre il solaio del piano sottotetto è stato isolato con balle di paglia. Un portico e uno spazio vetrato lo collegano alla nuova costruzione; quest’ultimo, oltre a fungere da zona cuscinetto termica e acustica per le camere da letto, ha anche funzione di zona gioco per i bambini e zona di incontro per i diversi abitanti della casa in uno spazio quasi intermedio tra interno ed esterno.

43

Astrid Bartl

3 Foto:

_4

Il grande open space al piano terra, che accoglie cucina e zona living, e la curvilinea balconata al primo piano.

A protezione dalle emissioni elettromagnetiche è stato usato un intonaco di argilla. All’interno si è deciso di rinunciare a Wi-Fi e telefonia mobile, per minimizzare queste emissioni; telefono e internet funzionano via cavo.

44 legnoarchitettura_26 progetti

Foto: Astrid Bartl 4

pianta del piano terra

_trasmittanza media elementi

pareti esterne, U = 0,2 W/m2K solaio contro terra, U = 0,18 W/m2K copertura, U = 0,15 W/m2K serramenti, Uw = 0,7 W/m2K

_prestazioni energetiche________ per riscaldamento, 13,3 kWh/m2a per acqua calda, 12,8 kWh/m2a emissioni CO2 evitate, 2.260 kg/a

Il nuovo edificio, ruotato di 90° rispetto al vecchio, con cui crea un cortile, presenta le aperture più grandi a sud. A nord, una fitta siepe e alberi alti schermano l passaggio della ferrovia, il cui rumore, all’interno, è ben attutito dalle pareti isolate con 35 cm di balle di paglia compressa e dallo spessore dell’intonaco di argilla.

45

costruttivi________

pianta del piano superiore

sezione longitudinale

sezioni trasversali

fronte sud

Dettaglio della vetrata, con il telaio in legno che diventa elemento di arredo e che caratterizza la zona antistante le camere da letto, collocate nel vecchio edificio.

Questa zona funge non solo da cuscinetto termico e acustico per le camere stesse, ma è anche zona gioco per i bambini e luogo d’incontro tra i vari abitanti della casa in uno spazio che sembra quasi aperto.

_struttura________

Dal punto di vista costruttivo, l’ampliamento è stato realizzato con una costruzione a telaio di legno, realizzato in opera, le cui pareti sono costituite da montanti di abete rosso massiccio e un rivestimento in tavole grezze posate in diagonale verso l’esterno. I montanti ad altezza di piano hanno dimensioni di 6x20 cm e sono collegati a montanti alti come l’edificio di 6x14 cm. Nello spazio tra questi è posto l’isolamento in balle di paglia da 35 cm, con intonaco di argilla applicato direttamente sul lato interno. Esternamente, la parete presenta una sorta di facciata ventilata costituita da un doppio strato di listelli di larice non trattato, distanziati in modo da poter essere ampiamente lambiti dall’aria e asciugarsi rapidamente. I solai sono stati realizzati in X-lam poiché, a causa delle dimensioni e della particolare forma dell’apertura del solaio del piano superiore in corrispondenza della doppia altezza della zona giorno, era necessario un pannello staticamente efficace che potesse assorbire le forze in tutte le direzioni.

Tutto il legno utilizzato per la struttura portante dell’ampliamento è di provenienza austriaca.

_5

46 legnoarchitettura_26 progetti

Foto: Astrid Bartl 5

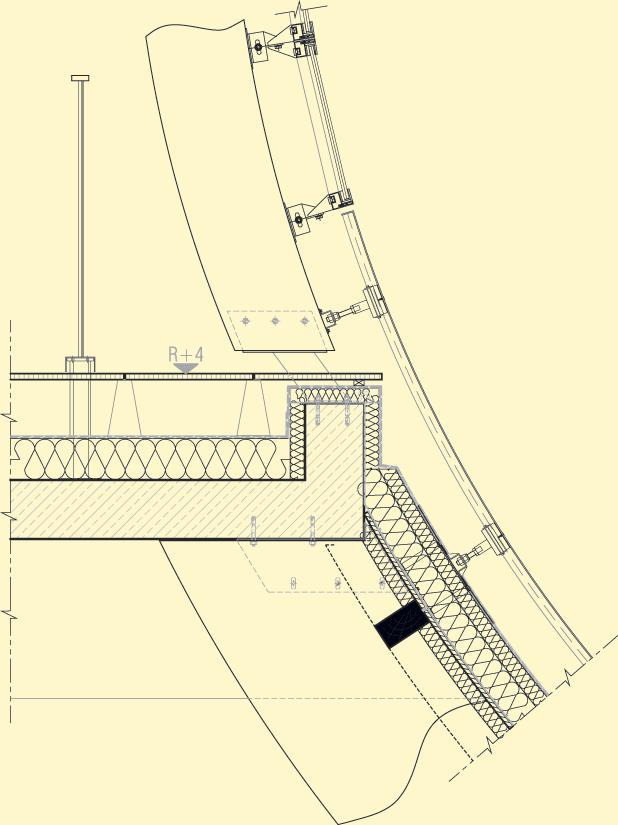

Sezione verticale

1listello anti-torsione

2listello orizzontale di copertura

3distanziatore

4persiana apribile verso l’alto con lamelle diagonali

5rete anti-insetti

6gancio di bloccaggio

7rivestimento in legno protettivo a livello dello zoccolo

8livello terreno

9solaio copertura in X-lam

10isolamento in paglia (35 cm)

Sezione orizzontale

1pilastro d’angolo in legno

2listello orizzontale

3carta antivento

4listelli verticali di facciata

_6

Le persiane apribili orizzontalmente.

_7

I listelli di larice non trattato della facciata sono disposti su due livelli così da dare tridimensionalità al rivestimento, favorire il passaggio dell’aria e una rapida asciugatura.

5controlistello anti torsione

6facciata ventilata

47

verticale di dettaglio sezione orizzontale di dettaglio (angolo) 2 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 1 3 2 9

sezione

6 7

Astrid Bartl

Foto:

Astrid Bartl

Foto:

La balconata al piano superiore.

Al primo piano, pareti mobili in legno permettono una gestione flessibile dello spazio.

La mancanza di trattamenti enfatizza le qualità sensoriali dei materiali naturali utilizzati, donando un tono caldo e luminoso agli ambienti, oltre che un piacevole profumo naturale.

_materiali________

Oltre al legno utilizzato per la struttura portante e il rivestimento esterno, la casa di Grafenegg per una grande famiglia è caratterizzata da un utilizzo massiccio di materiali naturali e di provenienza locale.

Le balle di paglia sono state preparate, in base alle indicazioni del progettista, dal contadino di un campo di grano della zona, a 5 chilometri di distanza, quindi portate in cantiere. Grazie alle caratteristiche della paglia, si ha un isolamento traspirante, privo di sostanze chimiche e fonoassorbente.

Direttamente sull’isolamento, all’interno, è stato posato un intonaco di argilla di circa 3-4 cm di spessore che adempie non solo a funzioni tecniche di rivestimento (tenuta all’aria, protezione al fuoco e dal rumore) ma anche a funzioni di regolazione del microclima indoor, agendo sull’umidità dell’ambiente e sull’accumulo di calore. Inoltre, la superficie finemente strutturata dell’intonaco migliora l’acustica degli spazi e la diffusione della luce. L’elevata qualità del microclima interno è da imputarsi anche al massetto in argilla con riscaldamento radiante messo a punto dallo stesso architetto. Questo metodo innovativo nell’utilizzo dell’argilla presenta un grande vantaggio ecologico, poiché permette di evitare materiali da costruzione inquinanti che contengono cemento e, in secondo luogo, viene meno l’incollaggio del pavimento in legno, che si rende necessario in caso di massetti continui di cemento con sistema radiante.

La facciata esterna, rivestita in listelli di larice non trattato, è di tipo ventilato con persiane che si aprono verso l’alto e verso il basso garantendo la privacy grazie a listelli orizzontali che rendono possibile, anche con le persiane chiuse, la vista esterna e il passaggio della luce, schermata invece in estate. Ulteriori elementi mobili della facciata possono essere utilizzati come superfici di appoggio o per appendere.

_8

_9

48 legnoarchitettura_26 progetti

8 9 Foto: Astrid Bartl Foto: Astrid Bartl

Una fase della costruzione delle pareti del primo piano e del loro tamponamento esterno con tavole grezze poste a 45°.

Posa del solaio interpiano, in X-lam, mentre si procede parallelamente con il tamponamento delle pareti.

A sinistra, un’immagine del primo piano con le pareti pronte per la coibentazione in paglia.

A destra, l’inserimento delle balle di paglia tra i montanti del telaio in legno.

A sinistra, le pareti completamente riempite di paglia prima della stesura dell’intonaco.

A destra, una fase più avanzata dei lavori, in cui un primo strato di intonaco di argilla è stato posato sulle pareti mentre i pavimenti attendono la posa dell’impianto radiante con massetto in argilla.

49

Residence Roy-Lawrence Sutton (CAN)

Morales architectes

Chevalier

_1

Vista da ovest della casa. Nonostante l’imponente mole, il tetto mimetizza lo chalet nell’ambiente naturale, grazie alle doghe di legno chiaro con cui è rivestito, e sembra galleggiare sopra la parete trasparente.

_2

Il fronte nord, quasi completamente cieco, con la scura finitura in legno che marca la parte abitata della struttura.

Il grande sbalzo della copertura ripara anche l’ingresso del garage a livello interrato.

1

52 legnoarchitettura_26 progetti 2

Ubicazione: Sutton (CAN)

Progetto: Chevalier Morales architectes, Montréal (CAN)

Strutture: Structure Pierre Gosselin, Montréal (CAN)

Appaltatore: Autocostruzione del committente

Fine lavori: inverno 2014

Superficie totale: 226 m2

Fotografie: courtesy of Chevalier Morales architectes

Uno chalet contemporaneo

Appena fuori dal villaggio di Sutton, nel Quebec orientale, sorge una casa per il fine settimana che i committenti hanno voluto legare alle loro origini elvetiche, reinterpretando l’immagine iconica dello chalet secondo un linguaggio contemporaneo. In un’area in cui villette alpine ed edifici simili caratterizzano l’ambiente costruito, la composizione di questo residence richiama tutti e tre gli elementi delle baite svizzere, ovvero una base solida, che qui si áncora al suolo roccioso, un telaio di legno, lungo e basso che costituisce lo spazio abitato completamente aperto sul panorama, e un imponente tetto in legno, che con grandi sporti e sbalzi protegge e ripara dalle intemperie invernali e dal sole estivo.

La sovrapposizione di semplici parallelepipedi assume una forte valenza architettonica e il legno utilizzato come rivestimento esterno, oltre che per la struttura, è diventato il fattore chiave che ha convinto gli urbanisti locali a concedere il permesso di costruire questa casa nel contesto naturale del luogo. Le doghe di legno della copertura e delle pareti opache consentono all’edificio di integrarsi nel paesaggio –quasi di mimetizzarsi con esso –e di rispettare la sua vocazione ecologica, preservando la qualità dei dintorni. L’attenzione per l’ambiente si realizza anche nel basso dispendio di energia dell’involucro che, tra le varie soluzioni, combina ventilazione naturale, massa termica e massetti radianti.

All’interno, la disposizione degli spazi è dettata dall’orientamento, dal controllo della luce naturale, dalla gestione dei venti dominanti e dell’irraggiamento solare, dalle vedute panoramiche sul lato sud-ovest. Una lunga parete di legno segue il sentiero che accompagna all’ingresso principale il quale, incassato verso il centro del volume, crea un effetto di compressione, alleggerito dalla lunga vetrata a tutta altezza che corre lungo quasi l’intero fronte ovest. Un cortile interno vetrato consente ai proprietari di godere del contatto con l’habitat esterno, mentre la particolare struttura del tetto permette di realizzare differenti altezze dei soffitti e, di conseguenza, articolare la spazialità degli interni.

53

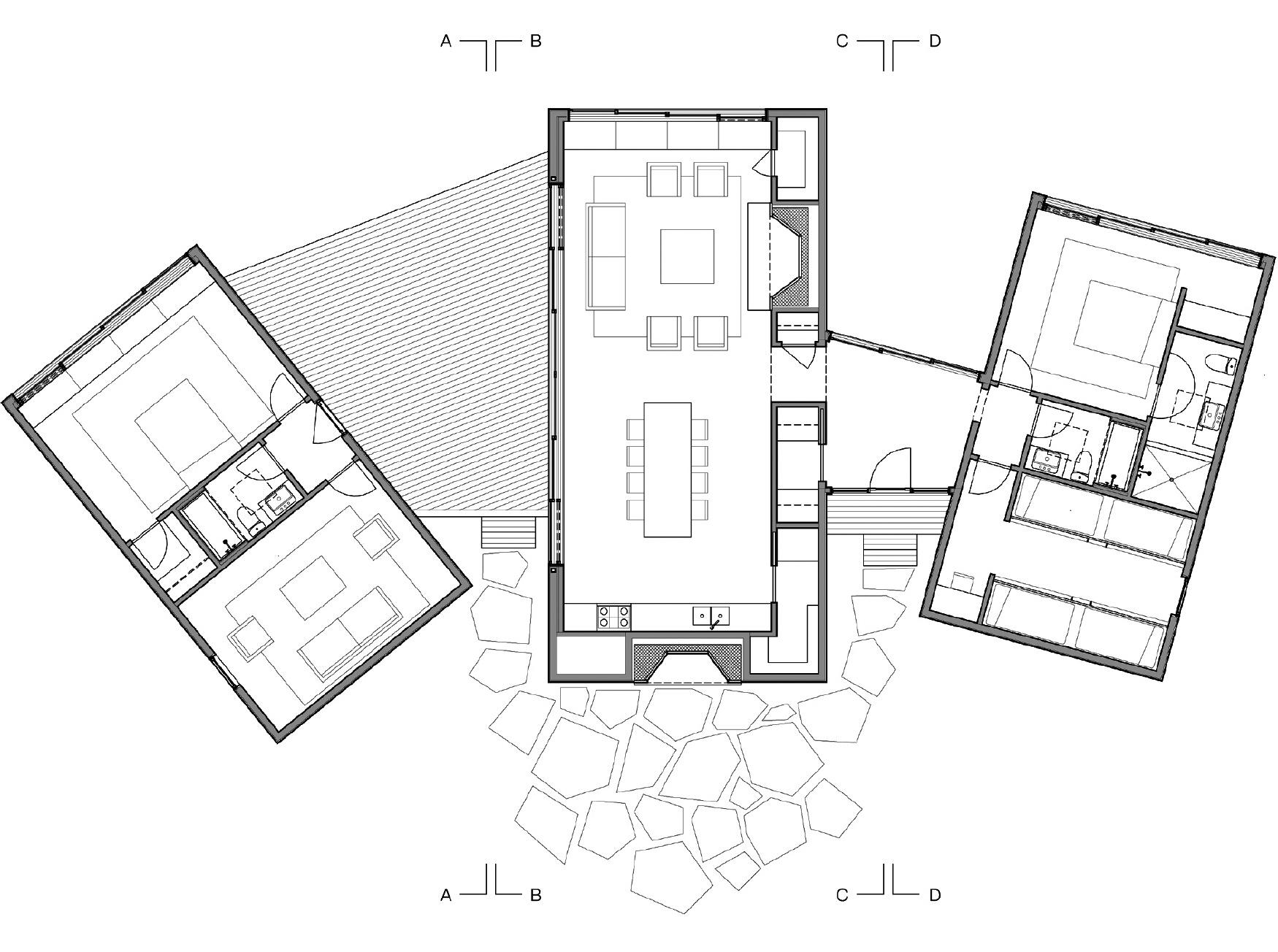

sezione longitudinale

54 legnoarchitettura_26 progetti

pianta

sezione trasversale

sezione trasversale

La scelta dei materiali, sia costruttivi sia di rivestimento, è stata uno dei punti chiave della progettazione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’integrazione con la natura e il paesaggio. Il legno caratterizza l’edificio nei rivestimenti esterni e interni in assicelle chiare ed è impiegato anche nella struttura portante a telaio.

55

La parete vetrata della zona giorno apre alla vista verso la vallata sottostante. Il rivestimento in legno dello sporto del tetto prosegue anche all’interno.

_4

La nicchia vetrata sulla facciata est forma una corte trasparente che offre una vista privilegiata sulla montagna che protegge l’edificio.

_5

Lo spazio aperto interno e le sue destinazioni d’uso sono sottolineate dai diversi materiali che permettono di individuare i differenti ambiti: legno per il salotto e il soggiorno e intonaco bianco per la cucina e per la zona notte. L’unico filo conduttore è il pavimento in cemento lucidato con riscaldamento radiante.

56 legnoarchitettura_26 progetti

_3

3 4 5

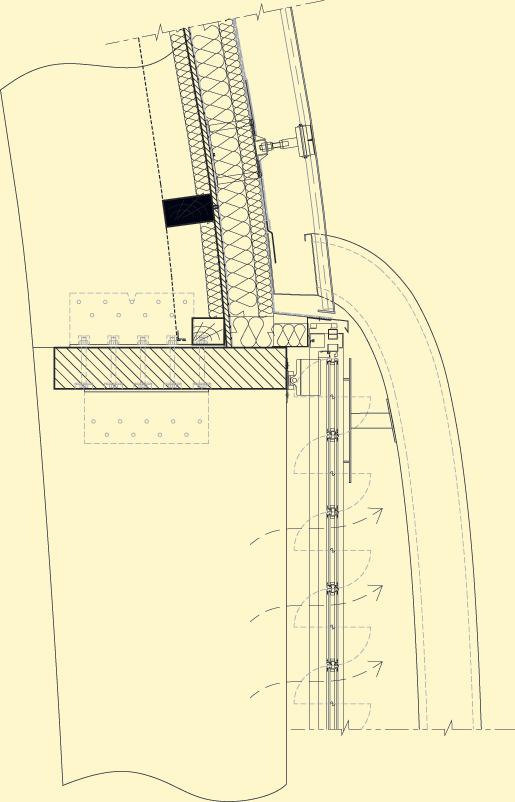

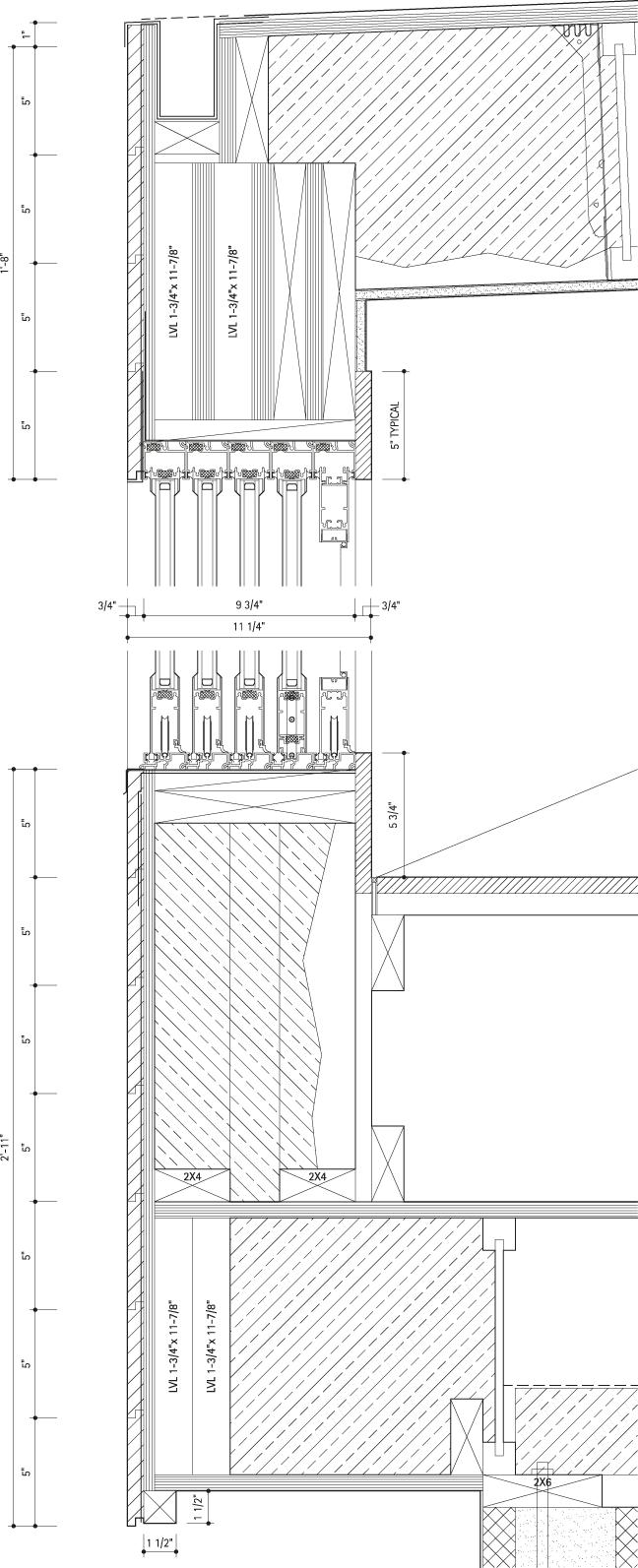

_struttura________

L’edificio è realizzato con un sistema a telaio coibentato su un basamento massiccio di calcestruzzo armato che accoglie garage e ripostigli ed è stato costruito dagli stessi proprietari. La copertura è costituita da travature reticolari lignee e si caratterizza per gli sporti, in particolare per lo sbalzo di sei metri che protegge la terrazza esterna a sud-ovest. L’altezza della struttura del tetto consente, inoltre, di differenziare l’altezza dei soffitti interni così da articolare i volumi secondo le differenti funzioni e vedute sull’esterno. Pilastri ad H in acciaio sono stati usati in corrispondenza della facciata continua vetrata.

La bellezza del legno naturale è stata valorizzata eliminando dettagli inutili e ridondanti, la cui mancanza ha invece esaltato l’approccio progettuale minimalista dove il binomio “materialità e geometria” porta a una stretta connessione con l’ambiente esterno.

_6

La vista dal basso evidenzia l’estensione dello sporto della copertura.

_7

Veduta della corte dall’esterno.

57 6 7

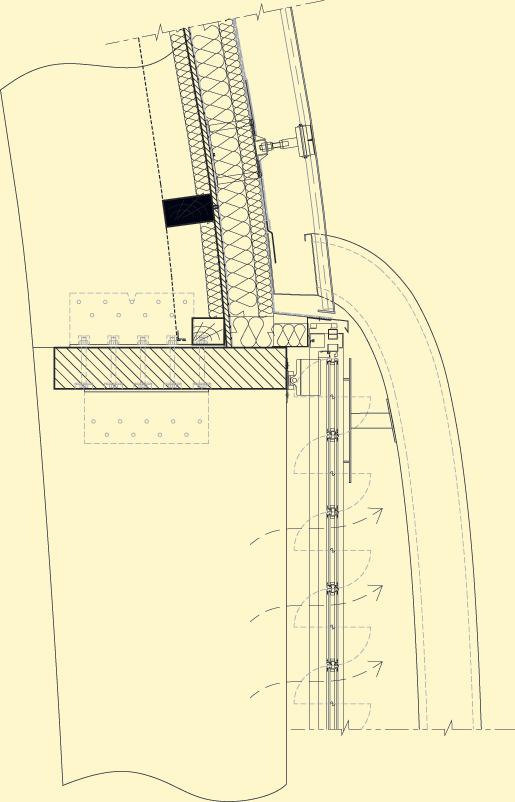

Parete, dall’esterno:

-finitura esterna in doghe orizzontali

-membrana di tenuta all’aria

-lastra di compensato (9 mm)

-isolamento rigido (31 mm) tra i montanti in legno

-pannello coibente traspirante (12,7 mm) -finitura interna

1rivestimento esterno in doghe verticali di pino grezzo con trattamento naturale semitrasparente

2capriate di legno prefabbricate

3parete bassa in legno

4controsoffitto in legno con finitura soffitto in legno

5trave in legno

6pilastri in acciaio a doppio T

7finestre anta e ribalta con telaio in alluminio

8lastra di ancoraggio sotto il pilastro a doppio T 9pilastro in c.a.

58 legnoarchitettura_26 progetti

sezione su terrazza esterna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

I muri in c.a. della parte basamentale impermeabilizzati prima dell’interramento.

La struttura della casa al grezzo con la fitta struttura reticolare della copertura in corrispondenza dello sbalzo. Visibile anche una parete prefabbricata in attesa di essere posta in opera.

Vista da sud dell’ossatura a telaio, a trave e montante, dello chalet. Una volta completata la struttura portante saranno montate le pareti interne e le grandi vetrate.

59

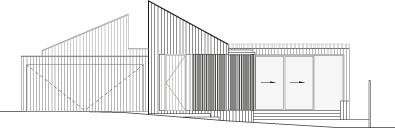

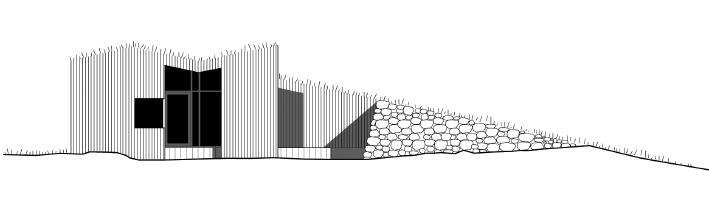

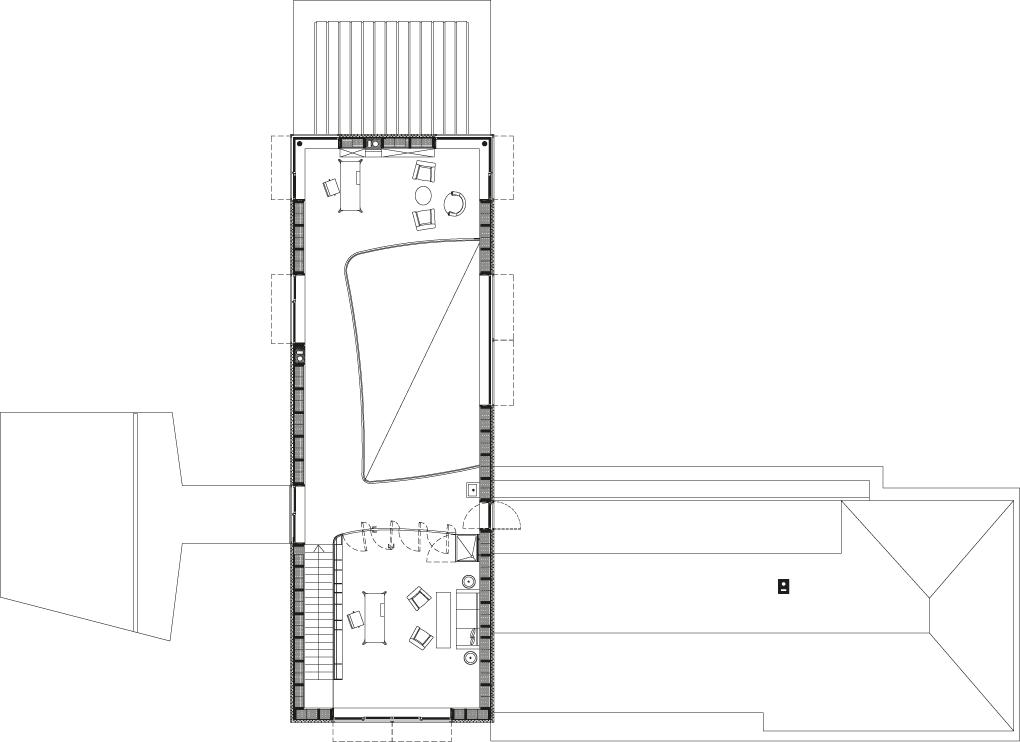

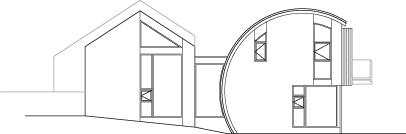

Ballymagarry Road House

Portrush (UK)

2020 Architects

Foto: 2020 Architects

_1

Il fronte rivolto a ovest.

I due fronti più corti, a ovest e a est, sono caratterizzati da forti forme semplici, come quelle degli edifici agricoli della campagna irlandese e che si riconoscono anche in lontananza nella foto d’apertura delle pagine precedenti.

_2_3

Due dettagli ravvicinati del fronte rivolto a ovest del nuovo ampliamento con copertura curva.

Il sito di progetto si trova all’interno di un’Area of Outstanding Natural Beauty –AONB (area di straordinaria bellezza naturale). Tale acronimo descrive zone dell’Inghilterra, del Galles e dell’Irlanda del Nord designate per la conservazione grazie al loro significativo valore paesaggistico.

1

62 legnoarchitettura_26 progetti 2 Foto: 2020 Architects Foto: 2020 Architects

Ubicazione: Portrush (UK)

Progetto: 2020 Architects, Ballymoney Co. Antrim (UK)

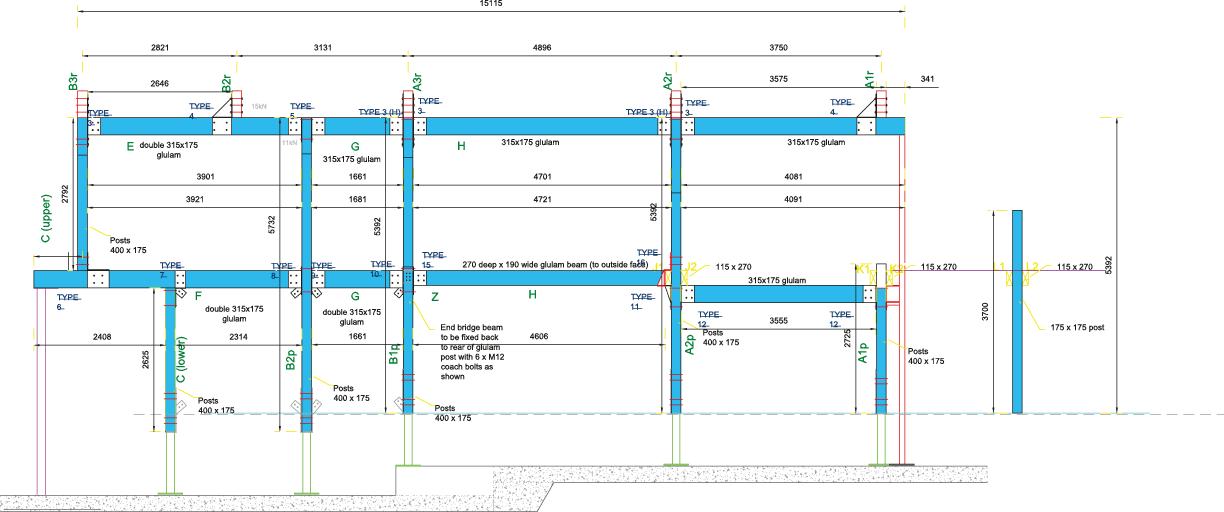

Strutture in legno lamellare: Glenfort Timber Engineering Ltd, Dungannon Co. Tyrone (UK)

Appaltatore: Whiterock.construction, Ballymoney Co. Antrim (UK)

Lavori: terminati nel 2016

Superficie: 3.200 ft2 (ca. 297 m2)

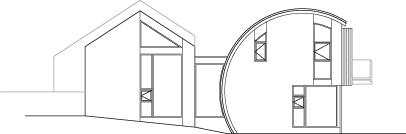

Tra vernacolo e modernità

La vecchia officina di un fabbro, disabitata da un secolo, una strada costiera della contea di Antrim, nell’Irlanda del Nord, un’Area of Outstanding Natural Beauty: sono questi gli elementi che fanno da sfondo alla Ballymagarry Road House, la casa dei sogni, diventata realtà, di uno dei fondatori dello studio locale 2020 Architects.

Un edificio che è recupero dell’architettura tradizionale del luogo, fatta di pietra e di tetti spioventi, e volontà di indicare una nuova, sostenibile via a quella stessa architettura, utilizzando legno strutturale per l’ampliamento e paglia per l’isolamento, materiali di provenienza rigorosamente locale.

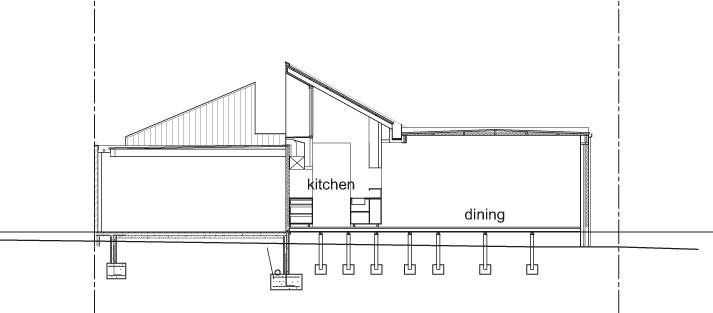

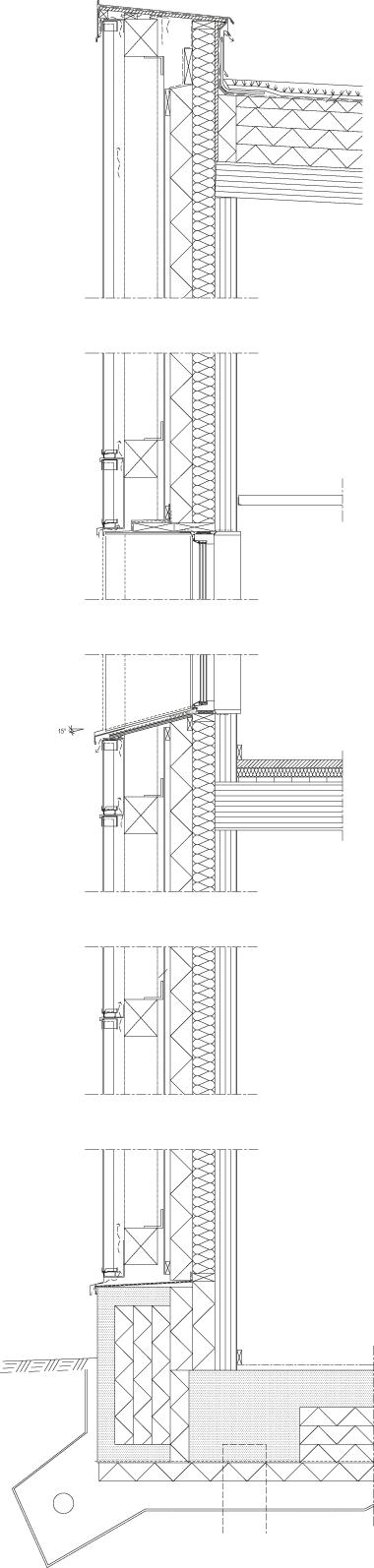

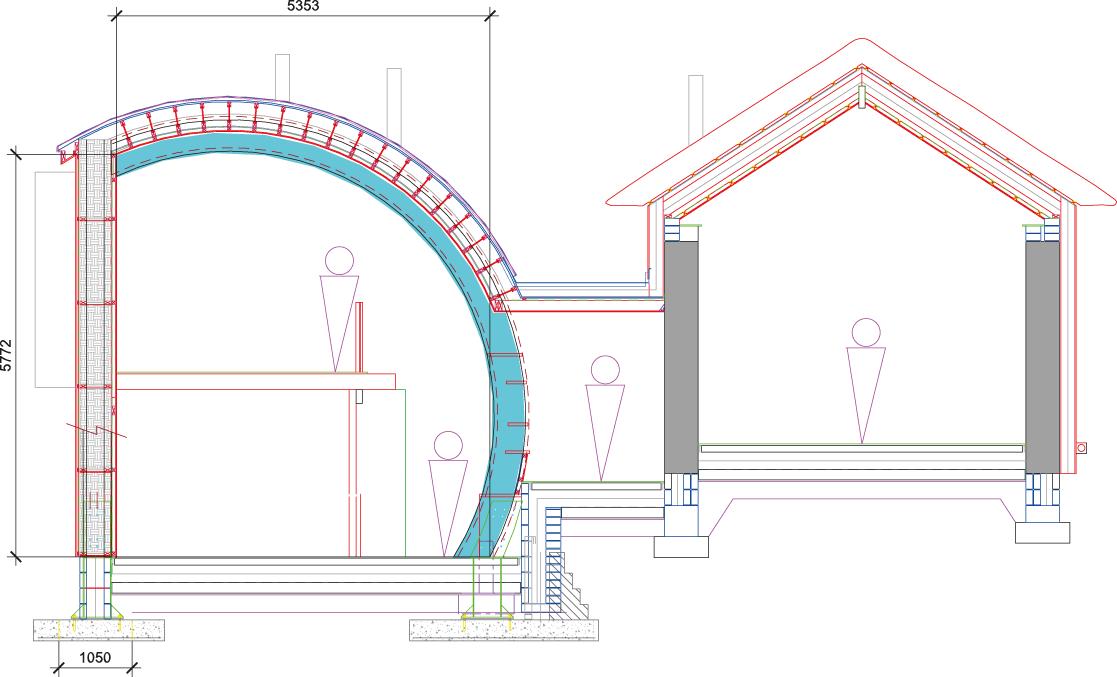

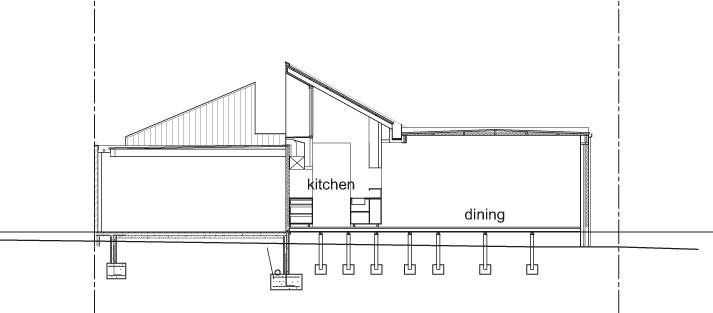

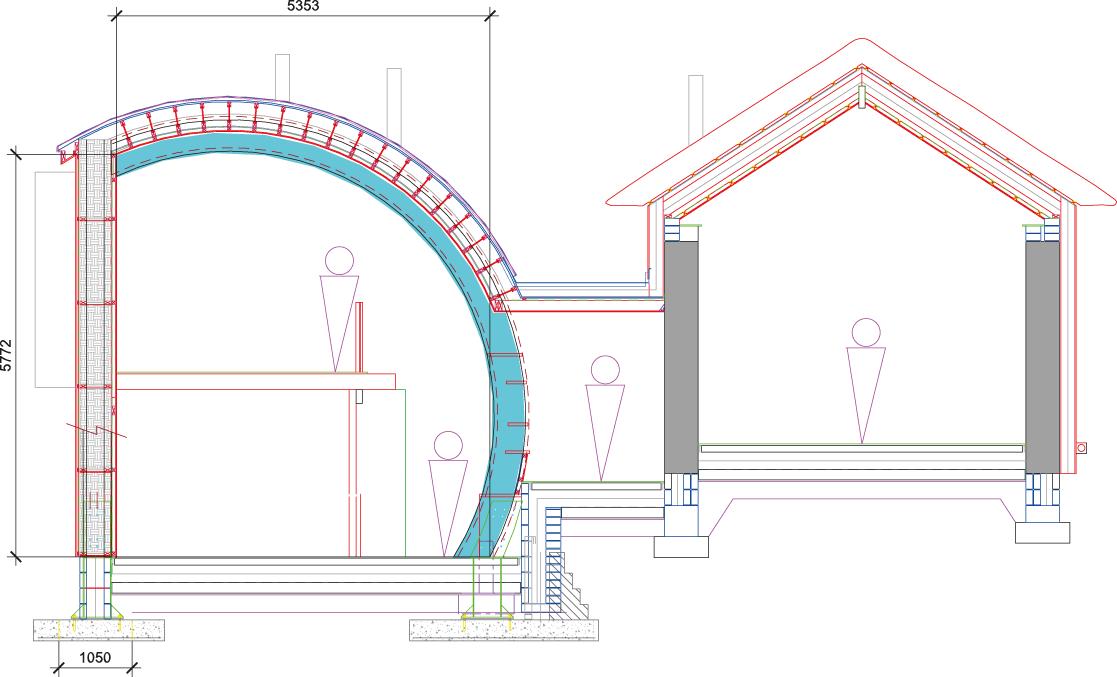

Il progetto, nato dai vincoli del sito negoziati con il Planning Department della Contea durante una consultazione iniziale, si è focalizzato sulla conservazione della vecchia fucina e sulla ricostruzione delle rovine del cottage originale, che avrebbero creato una barriera visuale per un moderno blocco edilizio destinato alle living, molto vetrato e con un tetto curvo. L’ampliamento verso il mare è stato realizzato con una struttura portante a telaio in legno lamellare, con tre elementi curvi che fungono da travi portanti della copertura e hanno consentito di realizzare internamente due piani e caratterizzarne la forma anche all’esterno. Questa nuova parte, contraddistinta da grandi aperture che permettono alla vista di spaziare sulla campagna e la costa Nord della Contea di Antrim, presenta muri di tamponamento realizzati in opera con struttura in legno riempita con balle di paglia che funge da isolamento.

La Ballymagarry House è considerata uno dei più innovativi edifici dell’Irlanda del Nord, soprattutto per la scelta e l’utilizzo dei materiali.

Vincitrice del RICS Award 2016 nella categoria Best Residential Project, la residenza è stata anche nominata per il UK Structural Timber Award 2016.

63

3

Foto: 2020 Architects

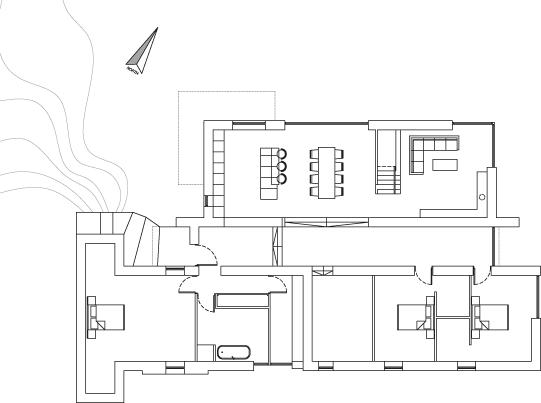

Legenda ambienti:

1cucina

2zona pranzo

3zona living

4ingresso

5camera da letto

6bagno

7ripostiglio

8studiolo

9bagno in camera

10balcone

11lounge

12pianerottolo

13camera da letto padronale

pianta piano terra

pianta piano superiore

pianta piano terra

pianta piano superiore

64 legnoarchitettura_26 progetti

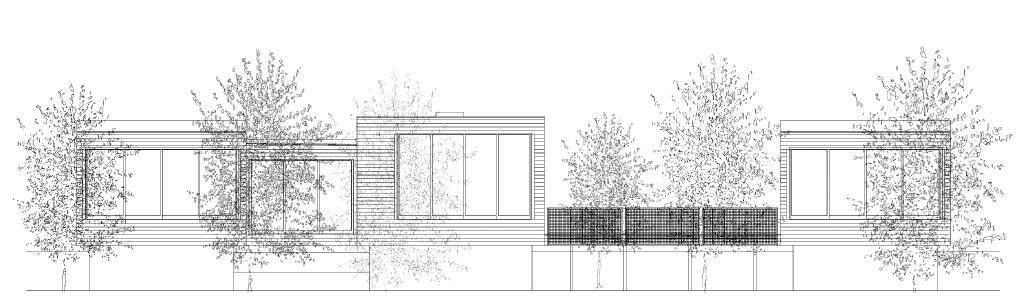

fronte est

fronte sud

fronte ovest

1 23 4 5 67 8 9 9 10 11 12 13 5 5 Foto: 2020 Architects 4

fronte nord

_4

Il grande open space che ospita la cucina e la zona pranzo. La cucina si trova sotto il soppalco che ospita una zona lounge.

Sullo sfondo, a destra, si intravede il muro della vecchia fucina. Spesso circa mezzo metro, è stato parzialmente ricostruito usando la pietra originale del luogo e sfruttando tecniche artigianali locali, con malta di calce senza cemento. Il muro è un riferimento per la casa: può essere visto da tutte le parti (tranne che da un’unica stanza) e funge da richiamo costante al passato dell’abitazione.

_5

La strada su cui si affaccia la vecchia officina restaurata. Sulla destra, si intravede l’ampliamento in legno, invisibile però dal fronte su strada.

_6

Il grande open space dell’ampliamento a doppia altezza.

65 Foto: 2020 Architects Foto: 2020 Architects 5 6

_struttura a basso impatto

ambientale________

A causa della natura open space dell’ampliamento e della forma del tetto, la struttura lamellare curva è stata fin da subito uno dei componenti più importanti del progetto. Ridurre l’impatto ambientale ha avuto un ruolo fondamentale durante la costruzione, così come era essenziale riuscire a reperire una struttura in legno lamellare che fosse realizzata localmente, anziché una in acciaio o in legno di importazione. La scelta del legno non solo ha ridotto l’impatto ambientale complessivo, ma ha anche dato molto più spazio alla coibentazione e ha permesso di ridurre al minimo i ponti termici. Una caratteristica che è stata valorizzata dal tipo di isolamento scelto, in balle di paglia, anch’esse di provenienza locale, inserite negli spazi tra i montanti delle pareti.

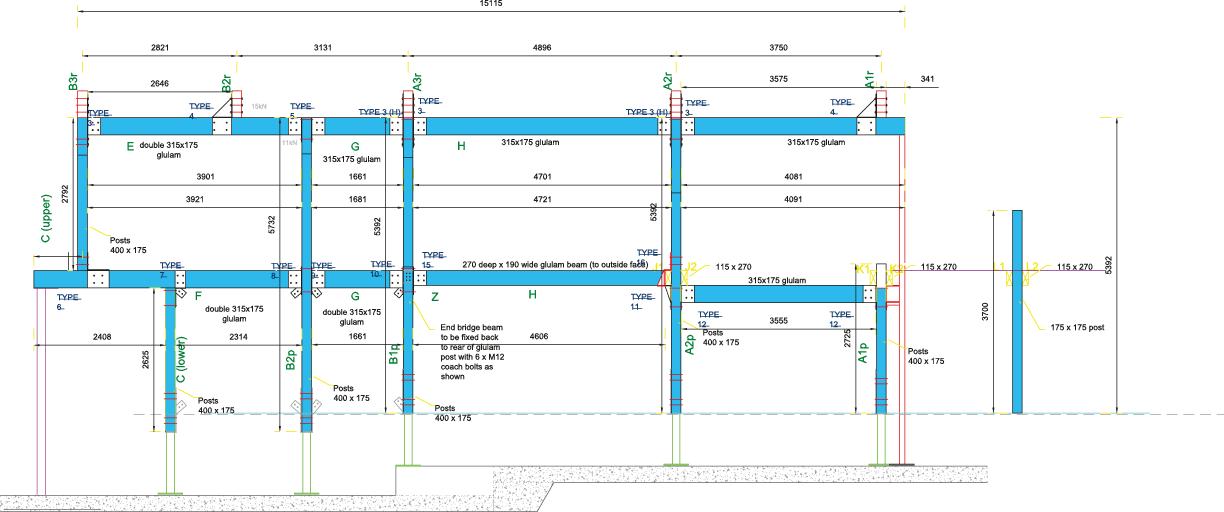

pianta della struttura

66 legnoarchitettura_26 progetti

fronte mare della struttura

_7_8

Due viste del soppalco della zona living con le travi curve a vista.

Tutte le finestre e le porte hanno serramenti in legno che hanno subito un particolare processo: sono state infatti immerse in una sostanza acida che le rende molto stabili, resistenti e durevoli.

Tale procedura è stata fatta essenzialmente per la vicinanza al mare e all’aria salmastra.

67 Foto: 2020 Architects Foto: 2020 Architects 7 8

sezione trasversale di dettaglio

Sopra, la sezione trasversale di dettaglio mette in evidenza i due tipi di struttura: legno lamellare curvo per l’ampliamento e pietra per il vecchio edificio. Il tetto a doppia falda di quest’ultimo e quello curvo dell’ampliamento in legno sono divisi, ma al contempo collegati, da un tetto piano verde, piantumato con le stesse specie di erbe presenti nei prati circostanti.

A fianco, le grandi travi curve sulle quali sono stati inseriti gli appoggi metallici per la struttura secondaria della copertura.

68 legnoarchitettura_26 progetti

A sinistra, la consegna degli elementi portanti in lamellare.

A destra, la posa dei primi montanti in lamellare su cordolo isolato.

Contestualmente al montaggio degli elementi portanti, sono iniziati anche i lavori di tamponamento delle pareti a telaio. Nell’immagine si vede una delle 300 balle di paglia utilizzate per l’isolamento.

Il committente, che è anche l’architetto che ha seguito il progetto, ha scelto di collaborare solo con artigiani locali per la ristrutturazione dell’edificio e la costruzione dell’ampliamento.

L’intera casa, sia nella sua parte nuova che in quella più antica, è stata realizzata con standard vicini a quelli delle case passive.

69

Alcune fasi di montaggio della struttura.

Villa Cedar Udine

DomusGaia

_1

La finestra d’angolo della camera matrimoniale al piano superiore è rivolta verso l’arco alpino. La fotografia mette in evidenza i tre materiali utilizzati all’esterno: le doghe verticali di legno di larice, la pietra e la lamiera color antracite delle cornici in aggetto delle finestre.

_2

Al primo piano la grande porta scorrevole dà accesso alla terrazza che termina con un tetto verde.

_3

A sud e a est sono stati realizzati due portici che consentono, il primo, consente di dilatare il soggiorno verso il giardino, il secondo di ricavare un’ulteriore area fruibile dalla zona pranzo.

72 legnoarchitettura_26 progetti 2 1

Ubicazione: provincia di Udine

Progetto: arch. Andrea Maserati, arch. Caterina Driutti - MD Studio, Udine per DomusGaia

Impresa costruttice: DomusGaia, Feletto Umberto (UD)

Consulenti: ing. Federico Fistarol, Ragogna (UD) - ing. Alessandro Madonna, Fagagna (UD)

Direttore dei lavori: geom. Eleonora Bassi, Udine

Lavori: marzo 2014-gennaio 2015

Superficie netta: 250 m2

Toni di grigio

Con le sue ampie vetrate e i porticati che dilatano gli spazi interni, questa villa nella fascia collinare del Friuli Venezia Giulia sfrutta il contesto verde, ma vicino a un centro urbano, valorizzando il rapporto con l’ambiente esterno. Rapporto enfatizzato dalla pianta che si sviluppa dall’interno verso l’esterno e dall’utilizzo dei materiali. L’edificio rielabora in chiave contemporanea volumi e texture, diventando esso stesso simbolo del paesaggio in cui si inserisce. Pergole e porticati si intersecano con il corpo della casa, alleggerendone l’aspetto rigoroso, e ampie aperture vetrate, che tengono conto dell’esposizione e delle viste, dilatano gli spazi interni, definiti e articolati dalla luce naturale che abbondantemente li illumina.

Fotografie: IKON Povoletto (UD)

Al piano terra, attorno al camino si articolano la zona living e quella pranzo di fronte alla cucina; il soggiorno si apre verso il giardino con una grande vetrata ad angolo, dissolvendo le pareti della massiccia struttura in legno X-lam e sottolineando, ancora una volta, la stretta connessione tra la casa e la natura. Una scala in acciaio color antracite, illuminata zenitalmente da un lucernario, conduce alla zona notte al piano superiore, dove viene riproposto il carattere di apertura della villa sull’esterno mediante una porta scorrevole vetrata che dilata lo spazio su un’ampia terrazza panoramica.

Lo studio cromatico ha portato a privilegiare i tono del grigio articolati nei diversi materiali dei rivestimenti esterni: listelli in legno di larice che con il tempo assumerà la tipica tonalità grigia, pietra scura e lamiera preverniciata antracite e a finitura opaca per le cornici in aggetto delle finestre.

Le soluzioni progettuali adottate hanno permesso la realizzazione di un involucro dalle ottime prestazioni energetiche, assistito da un sistema impiantistico che prevede riscaldamento a pavimento alimentato da una pompa di calore, pannelli fotovoltaici e collettori solari termici. Una ventilazione meccanica controllata garantisce il continuo ricambio dell’aria all’interno degli spazi, aumentando la salubrità degli ambienti e il risparmio energetico grazie al recupero di calore.

73

3

74 legnoarchitettura_26 progetti

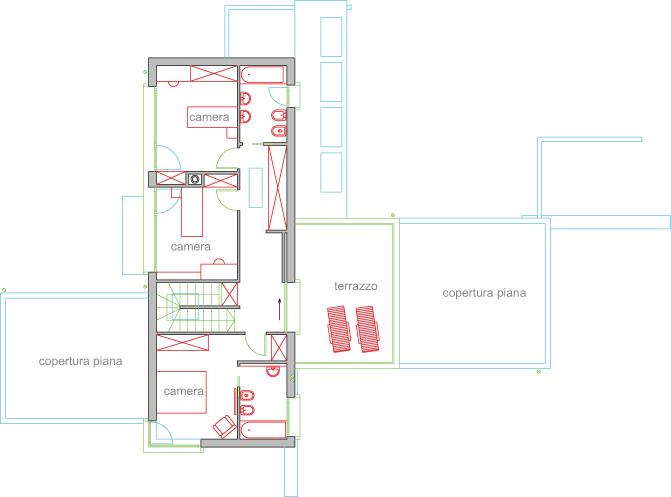

sezione AA

fronte est

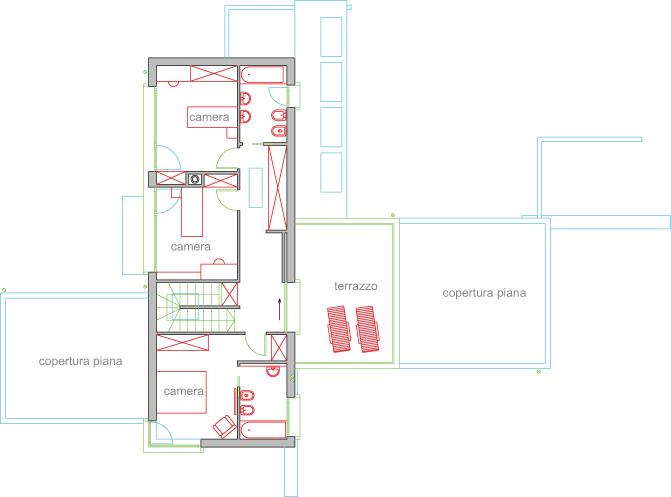

pianta del piano terra

pianta del primo piano

L’ingresso a nord con il lungo muro in pietra che accompagna il visitatore fino alla porta.

_4

75

fronte ovest

4

fronte sud

Solaio interpiano, dall’intradosso:

-pannello X-lam a vista

-massetto cementizio -sistema pavimento radiante

-massetto alleggerito -pavimentazione

Solaio fondazione, dall’estradosso: -pavimentazione

-massetto alleggerito -sistema pavimento radiante

-massetto cementizio -igloo

-fondazione a piastra in c.a

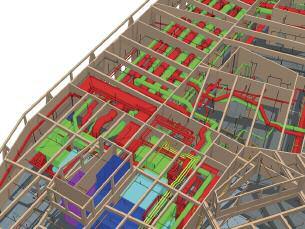

_struttura________

L’abitazione è stata costruita con pannelli massicci di X-lam; le pareti esterne hanno un isolamento a cappotto in fibra di legno rigida ad alta densità mentre internamente sono isolate con fibra di legno morbida. La finitura del sistema a cappotto alterna intonaco, doghe di larice e pietra. Anche i solai interpiano sono realizzati con pannelli X-lam, completati da un massetto in calcestruzzo alleggerito con perline di polistirolo espanso, riscaldamento radiante, sottofondo alleggerito per la posa dei pavimenti e rivestimento in pietra piasentina fiammata al piano terra, in resina nei bagni al piano terra e listoni di larice in tutto il piano superiore.

La copertura a due falde ha struttura in travi, chiusa inferiormente con pannelli X-lam a vista, coibentazione con fibre di cellulosa, sovrastante intercapedine aerata e manto di tegole piane in laterizio color antracite. I tetti piani hanno isolamento termico in fibre di cellulosa, tavolato di copertura, guaina in PVC e ghiaino di completamento. Al primo piano e al piano terra il soffitto è in pannelli X-lam a vista, esaltando così la matericità del legno, mentre in alcune zone è rivestito in pannelli di fibrogesso intonacato.

76 legnoarchitettura_26 progetti

1 2 3 5 4 6 7

1elemento a L per la connessione parete/solaio

2fibra di legno morbida

3fibra di legno rigida ad alta densità

4nastro a espansione

5proiezione dei tre serramenti aperti

6elemento in legno-cemento

7guaina impermeabilizzante

8lamiera di rivestimento

9elemento in legno sagomato (sez. 70x150 mm)

10banchina in legno lamellare (dim. 140X200 mm)

11listelli di fissaggio rivestimenti interno (sez. 30x60 mm)

12nastratura

13XPS (sez. 30x30 mm) e contorno cassonetto

14X-lam (sez. 95x300 mm)

Copertura a falde, dall’interno:

-pannello X-lam

-freno vapore

-puntoni con fibra di cellulosa interposta (160 mm)

-tavolato (20 mm)

-telo traspirante

-listelli fermaguaina (sez. 50x50 mm)

-correntini posategole (sez. 50x50 mm)

-tegole in cemento

Parete esterna, dall’interno: -finitura in fibrogesso (12,5 mm)

-pannello in X-lam (100 mm)

-isolamento in fibra di legno rigido (140 mm) -telo traspirante di tenuta all’aria e all’acqua -morali orizzontali e verticali per supporto rivestimento

-finitura in doghe di larice

Movimentazione e posa in opera dei pannelli X-lam del solaio interpiano e realizzazione della camera di ventilazione in copertura e posa del manto metallico

77

9 10 11 12 4 13 14 8 12 4 8

Le vetrate scorrevoli della zona living sono completamente apribili. _6

Al livello superiore una porta scorrevole a scomparsa permette l’accesso alla terrazza. _7

La scala che porta alla zona notte è illuminata zenitalmente da un abbaino in copertura.

78 legnoarchitettura_26 progetti

_5

5 6 7

Due immagini della fase di posa dei pannelli X-lam delle pareti. Sullo sfondo, nella foto a destra, il sollevamento di un pilastro in acciaio della struttura dei porticati.

La parete di ingresso all’edificio in fase di realizzazione.

A sinistra, dettaglio di un foro finestra con all’esterno uno degli elementi delle cornici aggettanti che verranno successivamente rivestite in lamiera.

A lato, in alto, la cornice aggettante del foro finestra realizzata in X-lam e, in basso, nastratura della connessione pareteserramento a garanzia della tenuta all’aria dell’involucro.

79

Foto: James Ewing

ARCHITECTUREFIRM James River House Scottsville (USA)

_1

La grande vetrata con porte scorrevoli della zona giorno si apre su un patio, leggermente sopraelevato.

_2

Accanto all’ingresso, una piccola area lastricata diventa un luogo di ritrovo e di relax con caminetto.

_3

I fronti sud sono completamente chiusi; al centro l’area con il caminetto.

82 legnoarchitettura_26 progetti 2 1 Foto: James Ewing

Foto: James Ewing

Ubicazione: Scottsville - Virginia (USA)

Progetto: ARCHITECTUREFIRM, Richmond - Virgina (USA)

Appaltatore: Peter Johnson Builders, Charlottesville - Virgina (USA)

Fine lavori: maggio 2013

Superficie totale: 225,5 m2 (2750 sq.ft.)

Superficie verde: > 17 ettari (44 acri)

C’è una casa nel bosco ...

Su un’altura che digrada sul fiume James, a Scottsville, in Virginia, si trova questa casa progettata per essere il rifugio di tre giovani ragazzi che qui possono crescere liberi, sperimentando dal vivo il concetto di “rispetto per l’ambiente”. Guidando per quasi mezzo miglio nel sito boscoso si arriva allo studio/garage dove lasciare l’auto, e la frenetica vita della città, per incamminarsi fino alla radura in cui sorge l’abitazione. I tre volumi che la compongono, con il leggero sbalzo della struttura rispetto alle fondamenta, sembrano fluttuare sul terreno, disposti a ventaglio con ampie vetrate a nord verso il fiume e il bosco e chiusi a sud attorno a un piccolo spazio lastricato affacciato sul focolare esterno. La loro disposizione, che richiama l’immagine di pietre sparse attorno a un falò, favorisce viste differenti del fiume e dell’ambiente circostante ma anche il raffrescamento naturale attraverso la ventilazione passante che, insieme ai prospetti a sud completamente opachi, contribuisce a mantenere confortevole la casa in estate, stagione in cui è maggiormente utilizzata.

Il cuore dell’edificio, dove si svolge l’attività della famiglia, è costituito dal corpo centrale che ospita la cucina, l’area pranzo e il living, collegato a est, tramite un passaggio vetrato, alla zona notte; questa accoglie la camera dei genitori e quella dei ragazzi, dotata di ben otto posti letti per alloggiare gli amici in visita. Il terzo volume, destinato a eventuali ospiti che possono usufruire di una camera da letto, di un bagno e di un ampio spazio giorno, è posizionato a ovest, indipendente rispetto all’abitazione principale, ma connesso a essa mediante una terrazza pavimentata in legno. Quest’ultima, vista la possibilità di aprire completamente le porte scorrevoli della zona giorno, diventa uno spazio living esterno che consente di godere del paesaggio e dello scorrere delle stagioni visibile nei mutamenti di colore delle folte chiome degli alberi circostanti.

Il legno contraddistingue l’intera casa, a partire dalla struttura portante intelaiata, al rivestimento esterno a doghe dal colore scuro e in quello interno, chiaro per enfatizzare la luce naturale che illumina le stanze, e a gran parte degli arredi interni.

83

3

Foto: James Ewing

_4

Le vetrate scorrevoli della zona giorno consentono di ampliare lo spazio verso la terrazza.

pianta

_struttura sostenibile________

La James River House è una casa in cui i materiali lignei sono stati utilizzati in modo efficiente sia nella struttura che nei rivestimenti. Costruita con un sistema a telaio, la casa è rivestita sia all’interno che all’esterno da doghe di cedro posate orizzontalmente (all’esterno il cedro è bruciato) e usa materiali strutturali e di finitura reperiti il più vicino possibile al sito di progetto, oltre a pitture a basso o nullo contenuto di VOC. Gli avanzi del legno da costruzione sono stati immagazzinati in loco così da poterli adoperare per progetti futuri da parte del proprietario come una casa sull’albero e una rampa per gli skateboards.

La riduzione dell’impatto del fabbricato sul sito è stato uno degli obiettivi della progettazione. La sagoma della casa ha una minima impronta sul terreno, così è stato necessario solo un minimo disboscamento e dunque l’abbattimento di pochissimi alberi; inoltre, non è stato effettuato alcun livellamento del terreno, a eccezione del sentiero di ghiaia che porta alla residenza.

84 legnoarchitettura_26 progetti

85

fronte sud

4

fronte nord

Foto: James Ewing

Parete, dall’interno:

-finitura interna

-pannello in gessofibra (ca. 1,25 cm) / doghe orizzontali di cedro (ca. 2 cm)

-isolamento e struttura a telaio (ca. 14 cm)

-lastra di chiusura in compensato (ca. 1,25 cm)

-barriera impermeabile

-rivestimento in doghe orizzontali di cedro bruciato

Tetto, dall’intradosso:

-finitura interna

-pannello in gessofibra (ca. 1,25 cm)

-struttura copertura con travetti in legno a I rinforzati con staffe in acciaio e con isolamento termico interposto

-lastra di chiusura in compensato (ca. 1,25 cm)

-barriera impermeabile

-copertura in metallo

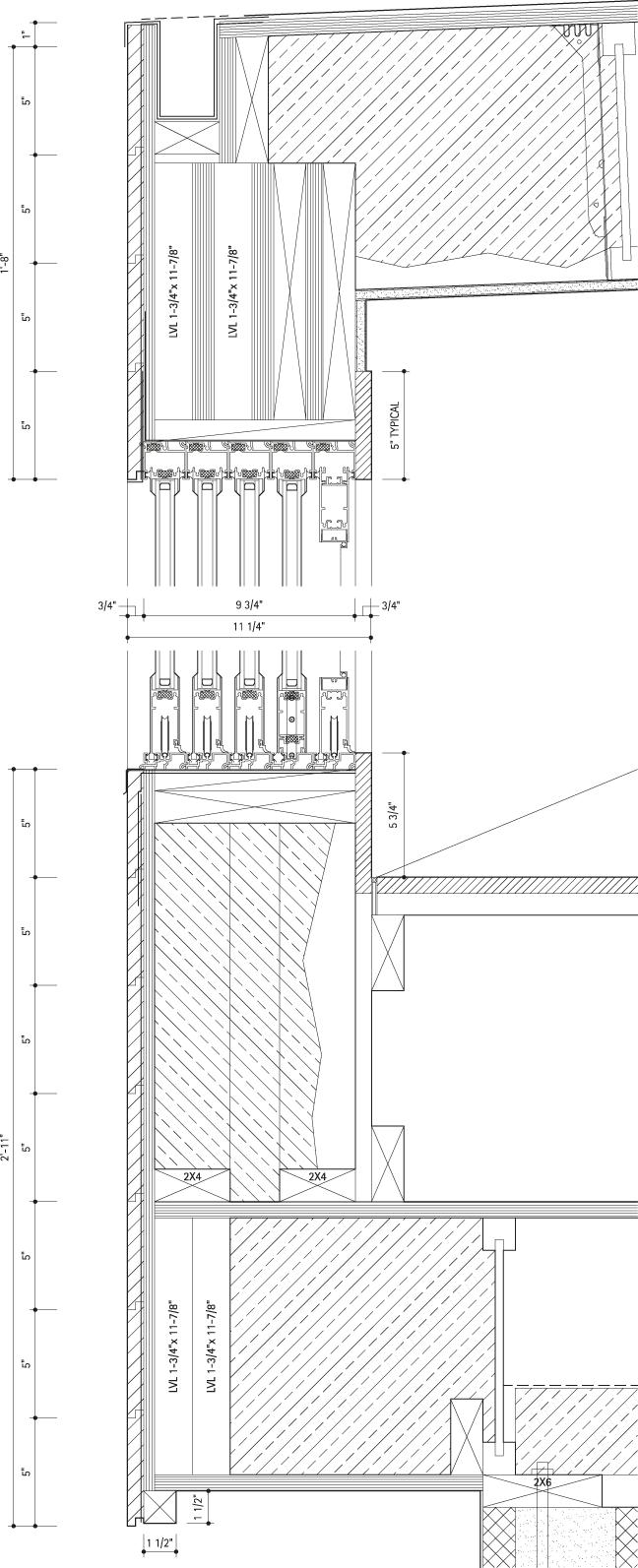

1scossalina metallica sotto la grondaia a protezione dalle infiltrazioni d’acqua, ripiegata sopra la barriera impermeabile

2travi in LVL (h 30 cm) a sostegno della copertura sopra le porte scorrevoli del soggiorno

3scossalina metallica su porte e finestre apribili che gira sopra l’adesivo flessibile e sotto la barriera impermeabile

4porte scorrevoli con telaio in alluminio e schermature integrate

5davanzale metallico con scossalina in presenza di porte e finestre, sovrapposto al rivestimento 6adesivo flessibile posato sopra la barriera impermeabile

7armadietto di legno o panca interna sotto le finestre scorrevoli

8trave in legno LVL (h 30 cm) a sostegno del solaio del piano terra leggermente a sbalzo sulle fondazioni

9travi in LVL (h 30 cm) di copertura

10doppia trave in legno LVL (h 30 cm) del solaio contro terra

_5

Lo spazio della zona living si prolunga sul patio esterno quando le porte vetrate scorrevoli vengono completamente aperte.

_6