4 minute read

Flora und Fauna

from einundzwanzig 3/17

by Dortmund

Der Hafen ist neben dem Flughafen Dortmunds Anbindung ans internationale Geschehen. Ein Areal für Schiffe und Lkw, von Containern, von Stück und Schüttgütern, des Anlandens und Abladens. Aber auch ein Lebensraum für eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Was Dietrich Büscher und Dr. Erich Kretzschmar vom Stadtverband des Naturschutzbundes bestätigen können.

Advertisement

Sie sind die eher stillen Beobachter zwischen Straßengeflecht, Schienensträngen und Gewässer, und ihr internationaler Blickwinkel ist auch ein ganz anderer. Beispielsweise an einem kühlen Frühjahrsmorgen am Hafenanleger der Santa Monika. Kretzschmar schaut durch sein Fernglas, es ist wenig los am Himmel und auf dem Wasser, weiter hinten in Richtung Huckarde, erkennt er einen Schwarm Silbermöwen. Er meint allerdings andere, wenn er die Bedeutung des Hafens als Vogelrevier betont. „Die Steppen- und die Mittelmeermöwe“, sagt der Vogelkundler, „sind hier eingewandert. So 20, 30 Stück.“ Sie sind sonst in Südosteuropa oder eben rund ums Mittelmeer beheimatet, nun haben sie auch Einzug ins Stadtgebiet gehalten. Drehscheibe Dortmund, der Airport Hafen ist mit einem Flügelschlag zu erreichen, die Landebahnen heißen Schmieding, Petrol oder Hardenberg.

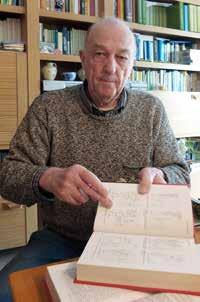

Wenn der Botaniker Dieter Büscher von seinem NABU-Kollegen Kretzschmar despektierlich und natürlich scherzhaft »Experte für Grünzeug« genannt wird, gibt er gerne ein „Deine Vögel müssen ja von etwas leben“ zurück. Und zwar an Ort und Stelle und vor allem die, die sich nicht von Getier wie Fisch ernähren. „Mit dem Bau des Kanals sind eindeutig auch neue Pflanzen nach Dortmund gekommen“, berichtet er, geht zeitlich allerdings weiter zurück und verweist auf eine floristische Aufzählung von Dr. Heinrich Franck, die dieser bereits 1910, also im Jahre 11 nach Eröffnung des Hafens durch Kaiser Wilhelm II., vorgelegt hat.

Büscher selbst fügt gewissermaßen moderne Aspekte hinzu. »Loesels Rauke« beispielsweise, ein Kreuzblütengewächs mit eher osteuropäischer und asiatischer Herkunft, notierte er erstmals 1977 im Hafengebiet, so an der Zufahrt zum Petrolhafen. Er habe sie zum damaligen Zeitpunkt an noch keiner anderen Stelle in Dortmund angetroffen. Und auch die Zweijährige Nachtkerze mit Ursprung in Amerika hatte da bereits das Hafengebiet als Standort für sich entdeckt. Auch das aus Südafrika stammende Greiskraut oder die Lanzettliche Trespe aus dem Mittelmeerraum, „von der ich im Jahr 2000 etwa 200 Pflanzen am Kohlehafen entdeckt habe, und die selten in Deutschland ist.“ Einfallstore für Pflanzen seien in der Regel das Wasser, die Schiffe, die Eisenbahn und/oder die mit ihnen transportierten Güter.

Ist so etwas nun gut oder schlecht? „Moralisch kann man so etwas nicht fassen“, konstatiert der Ruheständler Büscher, der früher als Jurist am Dortmunder Oberbergamt beschäftigt war, „die Natur macht es halt.“ Der Hafen, der Kanal, die Gegend in der Nähe sind also vielmehr ein Naturreservat, als man sich das gemeinhin vorstellt. Vor allem im Winter, sagt Kretzschmar, da zähle das Dortmunder Gewässer schon zu den bedeutenden Standorten, was die Population von Vögeln angehe. Kanada- und Nilgans tauchten hier auf, sie brüteten sogar in Richtung Deusen. Der Kormoran kommt aus Osteuropa, Rothalstaucher, Blesshühner und Schellenten können beobachtet werden. „Das Hafengebiet ist groß“, meint er, „es gibt viele Flächen, wo kaum ein Mensch hinkommt. Und der Lärm stört die Vögel nicht.“ Für Brutvögel sei der direkte Uferbereich uninteressant, weil es wegen der Spundwände keine Versteckmöglichkeiten gebe. Aber Wasservögel wüssten durchaus zu schätzen, dass der Hafen im Winter weitgehend eisfrei gehalten werde: „Hier haben sie die Chance, noch Wasser unterm Bauch zu spüren.“

Sein Fernglas ist das Instrument, das Kretzschmar ermöglicht zu erkennen, woher die Vögel stammen, die Dortmund als Standort angepeilt haben. Es ermöglicht dem Lehrer, der an der Lütgendortmunder Heinrich-Böll-Gesamtschule Biologie und Chemie unterrichtet, aus etwas weiterer Entfernung die Ringe abzulesen, die manche Vögel tragen. Lachmöwen aus dem Baltikum darunter, aber auch welche, die auf der Müllkippe in Madrid beringt worden sind – und die nun in der Hallerey brüteten. Was er indes bedauert, ist der weitere Verbrauch von Landschaft. „Da geht Platz verloren“, meint er.

Pflanzen benötigen nicht viel Platz, sie wachsen auf Schotterstreifen zwischen Bahngleisen, auf ausgelaugten Industrieböden, und mitunter hat es den Anschein, als suchten sie gerade diese Flächen, um zu beweisen, dass die Natur immer siegt. Selbstverständlich sind Wasser, Böden und Luft mit Schadstoffen belastet, das weiß

Vogeltechnik in der Europaklasse: Beringungen aus Madrid und den Baltikstaaten beweisen den »Flugverkehr« am Hafen.

Die Natur siegt immer (wieder).

auch Büscher. Aber es macht den Eindruck, als kämen Spiegelndes Laichkraut, Hornblatt und Konsorten mit gewissen Verschmutzungsgraden gut zurecht. Mit Nährstoffen, die über die Landwirtschaft oder durch Abgasrückstände den Boden und/oder das Wasser kontaminieren. Was allerdings und selbstverständlich nicht für eine weitere Verschmutzung spricht.

Doch die Fuchsrote Borstenhirse hat sich über Jahre eindeutig längs der Rheinschiene und über die Gleisanlagen bis ins Hafengebiet vorgearbeitet, sie hat das Ruhrgebiet erobert, sie kommt damit klar. Das Eine ziehe das Andere nach sich. „Man muss die Pflanzen immer in Bezug zu den Tieren sehen“, meint er, „eingewanderte Pflanzen finden ihre Nischen – und die Vögel kriegen das sehr schnell mit.“ Büscher, der sich den Hafen richtig erarbeitet hat, konstatiert: „Im Raum Ruhrgebiet wachsen mehr Pflanzenarten als in den vorwiegend landwirtschaftlich dominierten Gebieten um Werl und Soest.“ Was man im Pflanzenverbreitungsatlas NRW nachschlagen könne.

Kretzschmar und er gehören zu den Kritikern der modernen Landwirtschaft, deren Effektivität offenbar nur noch dem Menschen dient, aber nicht mehr dem Wildkraut und dem Vogel. Die weite Landschaft, so scheint es, ist noch nicht mal mehr eine Nische. Ein zwischen Spundwände gezwängtes Gewässer nebst anliegendem Industrieareal aber schon.

Der Pflanzenverbreitungsatlas beweist es: Im Hafen gibt es mehr Arten als im landwirtschaftlichen Bereich Soest und Werl.