哈瑪星

以巷弄為軸,穿行過去與當下的敘事

設計者:涂芊綺、謝旻芳 指導老師:蔡新日

緣起

從小生活在鄉村地區的我 們,習慣了清晰分明的街道與 巷弄。這些道路沒有被高樓大 廈壓縮,空間尺度自然且直觀。

然而,當我們來到台北這樣的 大都市生活後,發現城市中的 街道與巷弄與過往經驗有著顯 著的差異。儘管本質上都是道 路,但因高樓林立的建築群體, 巷弄空間被壓縮,視野與空間 感受也隨之改變,呈現出截然 不同的反差感。

在這樣的都市環境中,我們注意到巷弄空間 具有其獨特的趣味性與吸引力。由此,我們開始 嘗試探索並研究都市中的街道與巷弄,試圖理 解為何這些空間能夠帶給我們舒適的感受,進 一步探討巷弄空間的尺度與其對使用者的影響 ,並希望揭示其中的設計邏輯與潛在價值。

在走進各種空間的那段時間裡,我們開始用自己的五 感去感受這裡的一切⸺光線怎麼灑進來、聲音如何回盪、 氣味從哪裡飄來、腳下的觸感又是什麼樣的。這些細碎而 真實的感官經驗,一點一滴地累積,最後轉化成了具體的 設計語彙。

希望透過這樣的轉譯,讓空間不只被看見,而是能被 「感覺」到,甚至在不經意之間,觸動人們內心深處某種熟 悉或陌生的情感。

聲學環境/音景場域

開放與半開放/垂直動線/獨立空間/ 色彩設計/光影處理

景觀配置/空間密度/通風

穿透性

環境聲音

立面材質/家具材質/互動體驗

變化性動線

歷史記憶

新舊融合

過往數次造訪赤峰街,總為巷弄中風格獨具的店鋪所 吸引,卻鮮少真正駐足細看那穿插其間的線形綠帶公園。

而這次,站在赤峰街裡,視線往心中山望去⸺眼前是 低矮街屋與小巷交錯的親密感,遠方卻浮現高樓林立的都 市輪廓。那一刻,產生了一種說不上來的衝突與吸引。

也許,就是這樣的反差,讓我們對空間產生了情緒。高 密度城市中,那些意外出現的縫隙與留白,反而更強烈地 提醒著「人」在其中的位置與感受。這樣的畫面,成為我們 後來設計推進時,最初也最真實的起點。

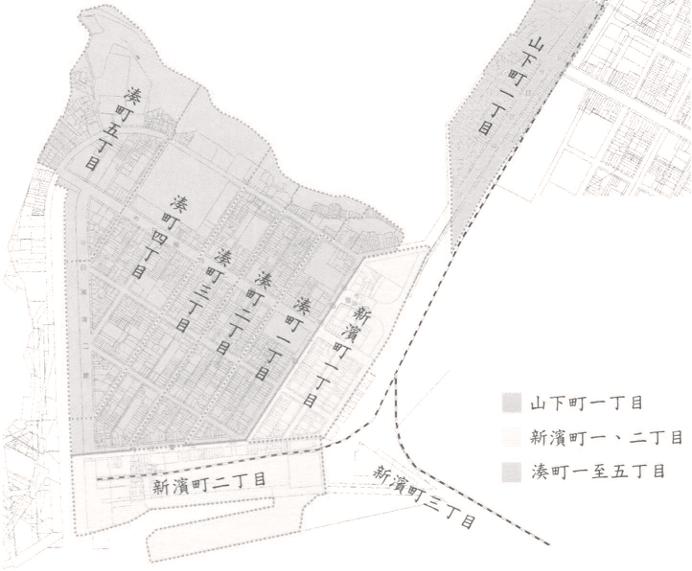

我們試著在城市的縫隙裡,尋找能與人產生連結的空 間。從網路地圖出發,先後鎖定了板橋與哈瑪星兩個區域 ⸺它們同樣位於高密度城市中,卻各自保留著不同尺度 與紋理的巷弄。

實地走訪後,我們發現哈瑪星的街廓有種難以言喻的 吸引力。那些交錯的巷子、不規則的轉角、街屋與綠意之間 的留白,都讓人不自覺地放慢腳步。於是,我們開始試著在 這樣的紋理中,想找出一條最能承接我們設計想像的巷弄 ,作為下一步的操作起點。

����

港口發展

打狗港

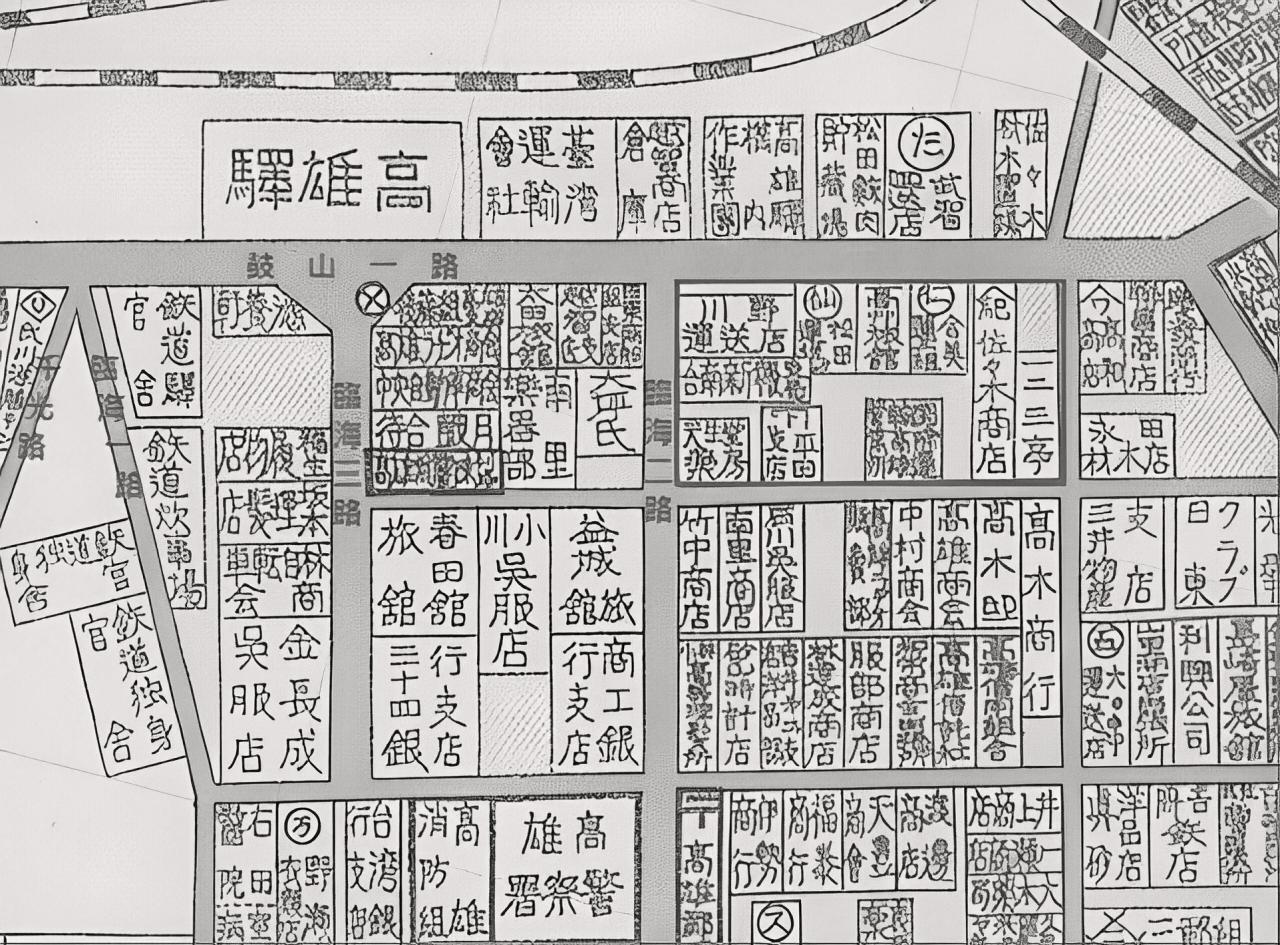

日治政府將打狗港建設為現代化商港,以支撐殖民地的資源輸 出與貿易需求;打狗港位於天然良港地帶,水深與地形適合船隻 停泊,成為南台灣最具潛力的港口發展地點。初期的港口建設主 要包括疏浚航道與修築簡易碼頭,以容納中小型商船進出,同時 建立倉庫以儲存運輸貨物

���� 鐵路發展

縱貫鐵路臺南至打狗段完工通車,打狗成為當時現代化鐵路的 最南端點,鐵道部在濱海處設置打狗臨時停車場,結合鐵道、船 渠、打狗運河和碼頭,構築一處海陸聯運的流通平臺。在大阪商 船株式會社和在地仕紳的共同捐資之下,完成疏濬運河和船渠, 小貨船得以順利往來打狗灣與停車場之間接駁貨物,改善港埠 的貿易機能

���� 年鐵道部展開停車場腹地擴建工程,以浚渫港道泥沙、填 築海埔新生地的工法,在三年內完成「鐵道部埋立地」。在這塊海 埔新生地上,鐵道部首先鋪設鐵路,將停車場搬遷至南邊約��� 公尺的位置,並名之為打狗驛。隨著鐵道線群的拓展與築港工程 的推進,高雄驛逐漸成為南台灣的運輸樞紐,也帶動了哈瑪星的 工商業蓬勃發展。至����年,鹽埕區的工商業行號雖達���家, 但哈瑪星憑藉其更高的商業密度,成為當時最繁榮的街區之一

戰後高雄港功能逐漸向南擴張,哈瑪星的港口地位逐步弱化,而 鐵道設施的停運與遷移也削弱了其交通樞紐角色。隨著三民區 與左營區新商業中心的形成,鹽埕區的商業活力明顯下降,許多 傳統商業活動衰退,商店數量逐年減少

哈瑪星是高雄市早期發展的重要起點,對城市經濟與交通有著深遠影響,推動了高雄港口 貿易、物流及城市化,奠定了其作為南台灣經濟重鎮的基礎。見證了高雄從漁村到現代化城市 的轉變,區域內的老街、建築與港口設施成為城市記憶的核心。

日治時期的市區改正計畫中,這片區域形成棋盤式街道紋理。隨著新市街建立,獨特的建築 風格逐漸形成,營造出多樣的街區空間與富有特色的巷弄。二戰後,雖然區域面貌遭受重大損 害,但新濱町一丁目的街廓依然保留了豐富的老屋與巷弄紋理,成為我們探索巷弄空間與都市 記憶的起點。

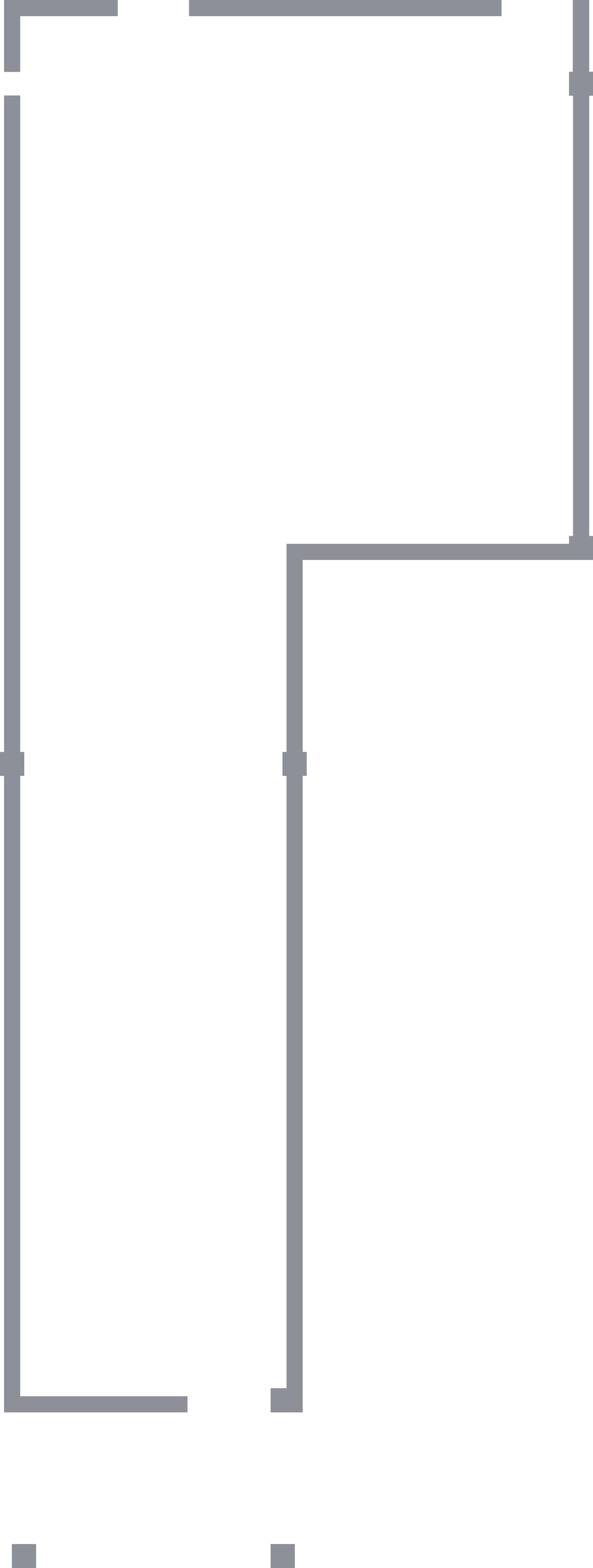

我們所選定的基地,位於哈瑪星捷運站出口斜前方的街廓。一開始吸引我們的是它獨特的 位置與街廓紋理,然而深入了解後才發現⸺這裡曾經是高雄繁華的重要地段。

����年,政府曾有意收回這塊土地,拆除原有建築改為停車場。但當時居民自發組成民間 團體,試圖守護這片老屋群,也讓我們看見了這塊街廓背後的記憶與能量。因此,我們選擇以 這條巷弄作為設計的起點,除了希望挖掘出屬於這裡的空間敘事,也希望為這座向來缺乏開放 空間的街區,創造出一個屬於社區居民的公共客廳。

我們把這裡視為「認識哈瑪星的起點」,讓人們從這裡出發,一步步走進巷弄、進入故事。

空間及立面保存良好、屋頂變化、磚造/木造

屋頂變化、磚造/木造

磚造/木造 A B C

本島館

日治 :旅館 / 現況:小吃館

前身為日治時期由台灣人經營的日式高級旅館。建築主體為木造結構, 屋頂採用日式「入母屋造」樣式,臨街設有騎樓,騎樓立面以四根仿古羅

馬托斯坎柱支撐,並搭配具有特色的格子窗與雨淋板,展現出明顯的和 洋混合風格。在當時便展現出多元文化交融的時代特徵。

高州館

原名高州御旅館,該旅館由台灣人鄭高明於����年(大正��年)創立,

是當時高雄驛前新濱町一丁目的知名旅館之一。建築結構為磚木混合, 主體分為三棟。前棟現被鐵皮覆蓋,騎樓採用圓拱設計;後棟則保留紅磚 外觀,樓層間有不同的磚砌線腳,並被樹木攀附,形成獨特的景觀。

合美運輸組 日治 :海陸貨運運送店

為日治時期專門處理海陸貨運的運送店,入口設在入母屋主屋頂的短邊 ,臨街亭仔腳設有磚柱,中間以倂柱形式呈現,柱身有白色水平飾帶,造 成華麗效果,二樓立面線腳優美,中柱有收分裝飾,側立面大片平英式磚 砌牆為其特色之一。

合美運輸組大倉庫 日治 :倉儲空間 / 現況:住家

大倉庫是哈瑪星地區現存唯一具百年歷史的日本時代倉庫。早期緊鄰高 雄港與打狗驛,周邊商業與運輸業蓬勃發展,形成密集的港口物流網絡。

戰後,大倉庫由港務局接收並轉作民間民宿使用;����至����年代間,

成為碼頭工人與拆卸工頭等港口從業者的住所,多數居民在此居住超過 三十年以上,見證了哈瑪星港口生活的發展與演變。

國際運輸高雄營業所 日治 :營業所 / 現況:住家

最早為日治時期的日東商社宿舍,戰後於民國��年代由駱安以購入並進 行改建。原本的木造結構經過擴建,改為磚造水泥結構與黑瓦屋頂,並因 應颱風加蓋了浪板。建築內部保留了日式與國式的隔間設計,客廳與玄 關使用木質地板,呈現歷史與現代的交融。這座建築不僅是駱家生活的 見證,也承載著歷史的記憶。

打狗文史再興會社

日治 :佐佐木工場/ 現況:文史館

原為日治時期佐佐木商行附設的材木倉庫,為二層樓木構造、雨淋板外 牆,當時作為高雄新濱地區重要的建材儲放與供應基地,戰後曾一度閒 置,會社成立於����年,致力於保存與推廣哈瑪星地區歷史文化,作為 辦公與展演空間,透過調查、出版、導覽與策展等方式,串連在地居民與 歷史場域,成為推動高雄港都記憶重建的重要民間力量,成為地方文史 與空間再利用結合的代表。

佐佐木商行

日治 :檜木商店 / 現況:�F住家 �F藝文工作室

商行設於日治時期,原為木材與建材販售的重要據點,由佐佐木紀綱於 ����年設立於新濱街區。現存建築為����年落成的第二代商店,採RC

加強磚造結構,兼具辦公與起居功能,立面以白色抿石子裝修,細節如簡 化露台與黃檜材質,展現當時建築的用心。戰後由郭氏家族購得,至今仍 持續維護,是哈瑪星地區少數保存良好的昭和時期商用建築。

明治製菓高雄配給所

為日治時期設立的販賣據點,主要銷售由日本供應運送而來的牛奶餅、 奶粉、巧克力等商品。主建築一樓作為辦公與商品展示空間,二樓為居住 用途,其餘區域則用作倉儲。建築整體為木造結構,屋頂形式結合「寄棟 造」與「切妻造」,屋脊交接處富有變化;臨街轉角設有水泥洗石子騎樓, 呈現出具地方特色的住商混合式建築風貌。

一二三亭

日治 :高級料理亭 / 現況:�F無機能 �F咖啡廳

原為日治時期佐佐木商行附設的材木倉庫,為二層樓木構造、雨淋板外 牆,當時作為高雄新濱地區重要的建材儲放與供應基地,戰後曾一度閒 置,會社成立於����年,致力於保存與推廣哈瑪星地區歷史文化,作為

辦公與展演空間,透過調查、出版、導覽與策展等方式,串連在地居民與 歷史場域,成為推動高雄港都記憶重建的重要民間力量,成為地方文史 與空間再利用結合的代表。

巷弄空間

騎樓空間

設計說明

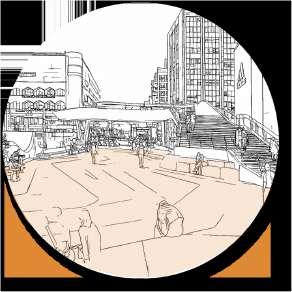

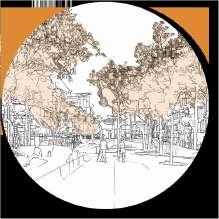

捷興二街

旅程從一條熟悉的街道開始。人們來到哈瑪 星,看見便利商店、車流與鐵道邊的建築,以為 這只是另一個平凡的城市角落。但當他們走進 巷弄,暄囂逐漸退去,老屋的窗花、牆上的痕跡 與腳下的石磚,靜靜訴說著被時間留下的記憶。

這不是一段回顧,而是用身體感受歷史的存在。

在巷弄的交會處,幾條路線在此交錯,也讓人們

自然停下腳步。有人坐在樹下聊天,有人分享著 關於這個地方的故事。旅人不再只是觀察者,而 成為對話的一部分。在這裡,他們聽見的不只是 過去的記憶,也感受到對未來的想像。

繼續向前,場景逐漸開展,一些新的畫面閃現眼 前 也許是可能發生的事,也許只是心中的 願景。而當他們走上高處,回望整條巷弄,便能 理解這不只是一段空間的移動,更是一場關於 時間、城市與自身關係的旅程

巷弄,不只是通道,而是生活的容器。

我們從一條巷子出發,走進哈瑪星的紋理,也走進 人與地方的記憶之中。這裡曾是一塊等待被拆除的

街廓,如今,我們嘗試讓它成為一處能讓人停留、交 流、感受日常的場所。

我們相信,巷弄不應只是通過的地方,而是可以承 載共享、轉譯地方故事的容器。

空間不必高調,但要有溫度;設計不必壓倒歷史,而 應與之共存。

在最後,我們以一個敞開的中介空間作為總結⸺ 這裡不是終點,而是一個持續對話的起點。

巷子還在延伸,故事也還在發生。