Accueil Flaubert

Domitille DESRIPPES

Pôle Transversalité & Innovation

CCAS de Grenoble

Dossier de réstitution de l’Immersion

Suite au Groupe de travail n°2 (19/02/2020)

Le 23/03/2020

Accueillir - Être accueilli

- Accueil des nouveaux résidents

- Accueil des proches et des visiteurs

- Accueil par le quartier

«Lien vie d’avant et vie d’aujourd’hui»

«L’EHPAD hors les murs» 1 2

PROBLÈME GÉNÉRAL

Modèle du Double Diamant, Design Council, 2005 Design de service

PROBLÈME SPÉCIFIQUE SOLUTION SPÉCIFIQUE

Le modèle du double diamant théorise le processus de création d’un projet de design. Il a été énoncé par le Design Council en 2005. Il part du principe que chaque projet débute par une problématique et se termine par une proposition de solution.

Il se divise en deux parties, schématisées par deux diamants. Le premier concerne l’exploration et la compréhension globale du problème. Il répond aux questions « quoi ? » et « pourquoi ? ». Le second correspond à la création et à la proposition de solutions. Il répond à la question « comment ? ». C’est un processus dynamique qui se caractérise par une double respiration : ouverture, resserrement. La forme de diamant illustre bien cette rythmique. Chaque diamant débute donc par une phase divergente qui ouvre les perspectives et le champ des possibles et se termine par une phase convergente, redéfinissant les objectifs et réajustant les choix. A la jonction des deux diamants, se trouve le moment clé où le projet prend une orientation décisive.

COMPRÉHENSIONCRÉATION

DEFINEDEVELOPDELIVER DISCOVER LA L’IMMERSIONSYNTHÈSEL’IDÉATIONL’ADAPTATION

Observation - Participation

4 EHPAD - Lieux communs - Quartiers proches

- Thé dansant

Entretiens informels et semi-directifs

Résidents - Familles - BénévolesProfessionnels internes et externes

COMPRÉHENSION DISCOVER L’IMMERSION +36 +35h

L'immersion

+11 Agents Bénévoles +4 Résidents +4 Familles +12 +5

intervenants externes

Observation - Participation

Notes - Photos - Verbatim - Croquis

La synthèse

Préconisations

Valorisation - RenforcementPoints de vigilence - Axes d’amélioration

Entretiens

Notes - Verbatim

PARTIS-PRIS

Axes - Pistes pour la suite du projet

COMPRÉHENSION

PROBLÈME SPÉCIFIQUE

DEFINE LA SYNTHÈSE

Le résident

Ses attentes & ses besoins

Le résident a des attentes d’interactions sociales envers son entourage qu’il ne va pas toujours solliciter pour autant. Le résident n’est pas seulement en attente passive mais a aussi besoin d’aller vers les autres pour donner et se donner. Son champ d’action se trouvant diminué à l’entrée en EHPAD c’est naturellement qu’il va se tourner vers les personnes qui sont là, c’est-à-dire le personnel avec qui il va chercher à tisser des liens. Renforçons le lien social au sein de l’EHPAD !

Un enfant du personnel est occasionnellement dans les lieux et joue avec une personne âgée.

« Une bonne journée, c’est quand on est en distraction. Sinon, on s’endort ... » Un résident

SE DISTRAIRE

Voir des gens - Être en compagnie - Se rendre aux animations

- Certaines personnes ont su investir les lieux comme ce monsieur qui jardine à Saint Bruno ou cette dame qui descend dans le jardin donner les miettes de son petit déjeuner aux oiseaux ;

- En manque d’animations ou de visites, beaucoup de personnes s’ennuient, attendent que le temps passe sans rien faire surtout les après-midis et regardent beaucoup la télévision ;

- Certaines s’occupent avec ce qui est mis à leur disposition (ex. le journal sur une table à Saint Bruno);

- D’autres déambulent ou se promènent dans les couloirs et passent d’un lieu à un autre pour voir ce qui s’y passe.

Certaines se rendent systématiquement aux animations. Mais le matin, si la personne n’est pas préparée à temps par l’équipe pour descendre à l’animation, elle la manque.

« Vous restez avec moi ! Vous ne me laissez pas toute seule, hein ? » Une résidente

ÊTRE RASSURÉ

Aide - Repères - Sérénité - Sécurité - Respect – Considération

- Certaines personnes âgées ont besoin d’être rassurées par des paroles et des gestes apaisants et par des explications sur ce qui se passe ou va se passer ;

- Pour certaines personnes, sortir de la chambre pour descendre au jardin est une véritable expédition et source de beaucoup de contrariété (idem pour les sorties à l’extérieur de l’établissement). Elles éprouvent le besoin d’être accompagnées jusqu’au bout et que l’on reste avec elles ce qui est rarement possible pour le personnel.

!

Ils parlent peu entre eux et passent beaucoup de temps à attendre.

«Ils préfèrent que le monde extérieur vienne à eux » Un psychologue

« J’ai personne à qui donner »

Une résidente

ÊTRE BOUSCULÉ

Sollicitation - Stimulation – Motivation

- Certains résidents ont besoin qu’on les sollicite et vienne les chercher dans leur chambre pour une activité, pour une promenade. Ils ne le feraient pas d’eux même aussi parce qu’ils ont besoin d’être rassuré et accompagné par quelqu’un.

Le manque d’intérêt est lié au vieillissement. La distance de marche diminuant, les intérêts aussi. Mais le manque d’intérêt peut aussi se manifester en réaction avec les affects dépressifs de l’entrée en EHPAD.

DONNER - SE DONNER

Inviter - être consommateur pour offrir

- Pour certains résidents, pouvoir inviter ses proches à déjeuner est très important ;

- Pour d’autres, pouvoir continuer à offrir des petits cadeaux, des petites attentions est un souhait.

En effet, en arrivant en EHPAD ayant l’essentiel à disposition, ils vont perdre l’habitude de consommer et possèdent moins d’effets personnels.

Croquis en salle à manger, d’un résident discutant avec du personnel de cuisine à son écoute.

« J'ai besoin de bavarder »

Une résidente

DISCUTER - ÊTRE ÉCOUTÉ - TISSER DES LIENS

Confidence - Affection – Complicité

- Certaines personnes éprouvent simplement le besoin d’échanger, de bavarder avec d’autres, de se sentir exister pour l’autre ;

- Reconnaître le personnel, tisser des liens sur la durée est un repère et un appui affectif pour la personne. Sur le long terme des liens d’affection et de complicité peuvent se tisser.

Si la personne est sans famille ou délaissée, elle va d’autant plus chercher la relation avec le personnel.

!

!

!

Préconisations

DAS-PA

SE DISTRAIRE PAR SOI-MÊMERENFORCER LE LIEN SOCIALCONSOMMER POUR DONNER

- Multiplier au maximum les moyens pour se distraire par soi-même dans les lieux communs ;

- Favoriser les rencontres interpersonnelles ;

Cf. Préconisations DAS-PAPatrimoine !

- Mieux coordonner soignant et animateur ou intervenant pour veiller à ce que la personne soit prête (toilettée et habillée) pour les temps d’animation et les visites.

- Prévoir du temps professionnel pour aller solliciter et accompagner de la chambre au lieu d’activité et surtout des temps où l’on se rend disponible pour renforcer les liens et rassurer. Valoriser ces temps ;

- Former le personnel à l’écoute et au prendre soin pour ces temps ;

- Renforcer la présence humaine et le relationnel par l’ouverture aux bénévoles, aux jeunes en service civique, en travaillant sur l’accueil des familles (attractivité), sur l’ouverture à l’extérieur, etc.

- Imaginer un dispositif permettant de consommer sur place (ex. « ma petite boutique », le café) ou à proximité (ex. Partenariat avec la boulangerie du coin) pour que la personne âgée puisse inviter et offrir.

Le

résident

& son implication dans la vie de l’établissement

L’entrée en EHPAD induit un mode de vie collectif. Malgré l’obligation de se plier aux règles, la présence des autres est sécurisante et distrayante. Quand la personne est intégrée, on constate trois degrés d’implication dans la vie de l’établissement qui garantit son bien-être psychologique.

Soutenons la participation du résident à la vie communautaire pour qu’il puisse continuer à s’épanouir personnellement malgré son grand âge !

Sur cette photo, autant de personnes sont spectatrices qu’acteur de ce qui se passe.

« Ca m’a développé. Ca ouvre ! »

Une résidente lors du debrief collectif à la fin de la séance d’art thérapie

« Je suis au bout du rouleau. J’ai l’âge de m’en aller … »

Un résident

« Est-ce que vous croyez que quand on a 87 ans on peut toujours … ? »

Une résidente à l’animatrice

ÊTRE PRÉSENTÊTRE PARTICIPANTÊTRE ACTEUR

Voir le mouvement - S’imprégner de l’ambianceRéagir - S’activer – Produire –Découvrir & Se découvrir

- Certaines personnes ont juste besoin d’être là avec d’autres, de se sentir en compagnie pour être bien sans pour autant beaucoup parler où s’impliquer.

- D’autres vont être volontaire par eux même ou après sollicitation pour ce qui leur est proposé par l’établissement ou par d’autres résidents (animation, chorale, gym douce, sortie, art thérapie, jeu de carte …) ;

- Certaines personnes ont découvert des activités nouvelles et se sont découvert des talents jusque-là insoupçonnés. Produire quelque chose de leur main, éprouver des sensations nouvelles est extrêmement stimulant et valorisant pour eux. Cela renforce leur estime d’eux-mêmes.

Proposer - Prendre une responsabilité

- Beaucoup de personnes ne se sentent plus utiles, perdent confiance en eux. La société véhicule une image dégradée de la vieillesse qui les dépossède de leur place de sujet ;

- Les animatrices expliquent l’importance de laisser le choix aux personnes autant que possible ce qui maintient la curiosité et renforce leur place de sujet. Proposer un thème d’animation permet à certains de partager leur passion et à d’autres de découvrir ;

- Certaines personnes encore en forme surtout celles qui sont restées longtemps impliquées dans des associations ont à cœur de s’impliquer dans la vie de l’EHPAD. Pour exemples, un monsieur est actif au CVS, un couple a monté une chorale pour les résidents tous les mercredis.

Préconisations

DAS-PA

CONSIDÉRATION GLOBALE DE LA PERSONNE

- Lutter contre l’ennui et la mésestime de soi en augmentant et diversifiant les temps dédiés aux animations et aux interventions des prestataires extérieurs. Ces temps sont indispensables au bien être psychique du résident. Ils doivent être considérés et valoriser au même titre que les soins médicaux physiques et en complément du travail du psychologue ;

- Sensibiliser les équipes et travailler ensemble pour construire des parcours de soin qui considèrent la globalité de la personne (physique, psychologique et spirituelle).

REVALORISATION DE LA VIEILLESSE

- Contribuer à changer l’image de la vieillesse et de l’EHPAD en incitant et valorisant la présence et la participation des résidents.

Cf. Le travail en parallèle sur la Gouvernance en holacratie de l’EHPAD Flaubert.

!

Le résident et sa stratégie spatiale

À Narvik, de grandes fenêtres sont démultipliées et font le tour de la salle à manger à 180°.

Des chaises sont disposées en face de l’ascenseur.

Le résident met en place inconsciemment une stratégie spatiale en se positionnant aux endroits où il va pouvoir se distraire et entrer en relation avec son entourage et l’environnement extérieur.

Renforçons et démultiplions ses stratégies spatiales !

À LA FENÊTRE

Les passants - Les voitures - Le chat du voisin

- La fenêtre que ce soit celle de la chambre ou des lieux communs est pour beaucoup le seul lien avec la vie extérieure : l’environnement naturel et les activités extérieures ;

- C’est un moyen de distraction important et de lien car à travers la vitre des interactions sociales avec les passants peuvent avoir lieu dans les deux sens.

C’est important pour les gens du quartier de pouvoir voir ce qui se passe dans les EHPAD. D’autant plus si l’on veut inscrire l’EHPAD dans la vie du quartier.

LE LIEU DE PASSAGE

Le hall d’entrée - Le croisement de couloirs - L’ascenseur - Le seuil d’ascenseur

- Quand ils sont bien aménagés, ce sont pour les résidents des lieux de grande distraction pour passer agréablement le temps à observer les allées et venues du personnel, des autres résidents et visiteurs ;

- Les bureaux des agents, le secrétariat sont source de distraction et créateur de lien, les résidents aiment passer dire bonjour, demander quelque chose, ils s’intéressent ainsi à la vie de l’EHPAD ;

- Le hall d’entrée est aussi le lieu où certains vont guetter ou espérer l’arrivée de leur proche lors d’une visite.

Cela peut être aussi des espaces où le personnel va laisser un résident en fauteuil en attente, si ce lieu est ponctuellement peu fréquenté, pas agréablement aménagé et la personne laissée là avec peu d’explications, la situation peut devenir angoissante pour elle.

! !

« J'ai toujours la porte ouverte, comme ça je vois passer du monde »

Une résidente

LA PORTE DE LA CHAMBRE

Ouverte ou fermée - Le cale-porte

- Certains résidents aiment garder leur porte ouverte pour profiter de l’animation du couloir tout en restant dans leur lit par exemple ;

- Aux Delphinelles toutes les portes de chambres sont maintenues ouvertes par des cale-portes bricolées. Les agents entrent et sortent sans frapper par mesures pratiques ;

- Dans les autres EHPAD, la porte ouverte ou fermée à l’initiative des agents est un langage entre eux. Par exemple une porte fermée peut signifier « la chambre est faite », « la personne est descendue », « la personne est en soin, ne pas entrer » ... Cela peut être la cause d’incompréhension entre agents et visiteurs.

La porte ouverte ou fermée, soulève des questions éthiques en ce qui concerne le respect de la liberté et de l’intimité du résident. Des questions de sécurité ont été aussi soulevées.

LE COULOIR

La promenade - La visite aux voisins

- Les couloirs souvent très longs des étages, deviennent des lieux de déambulation lié à l’ennuie, à la recherche de relationnel et de distraction ;

- Ils sont parfois ponctués de petits salons ouverts sur le couloir propice à faire une pause, discuter avec quelqu’un d’autre assis là, regarder par la fenêtre ;

- Ils sont parfois ponctués d’ «embûches», chariots de linge sale, «décorés» de matériel médical abandonné là ;

- Ils deviennent un lieu où l’on va marcher pour préserver une activité physique, conseillée par les kinés. Ceux-ci y pratiquent aussi leur activité sur des barres parrallèles disposées à cet effet, ainsi que dans les escaliers ;

- Mais ils peuvent être aussi le lieu où l’on en profite pour s’arrêter devant la porte ouverte d’une chambre et discuter avec un voisin.

!

Portes de chambres maintenues ouvertes par des cales.

Couloir avec «embûches».

Préconisations

Patrimoine & DAS-PA

LA FENÊTRE

Garder le lien avec la vie extérieure - Se distraire

- Déployer un maximum de fenêtre vers l’extérieur que ce soit du côté jardin pour garder un lien avec la nature mais aussi du côté rue ;

- Ceci dans les chambres comme dans tous les lieux communs ;

- Dans la même idée, décloisonner les bureaux administratifs en les ouvrant sur le couloir par des vitres afin d’exprimer une attitude de disponibilité et d’ouverture des agents. Les résidents pourront passer dire bonjour et les familles seront davantage en confiance.

Penser à adapter les hauteurs à la taille d’une personne en fauteuil roulant, voire qui ne voit plus que le sol. Disposer les éléments sur plusieurs degrès de hauteur s’il le faut.

LE LIEU DE PASSAGE

Le hall d’entrée - Le croisement de couloirs - L’ascenseur - Le seuil d’ascenseur

- Soigner l’aménagement de ces espaces en terme de mobilier, de décor et d’ambiance ;

- Disposer les petits salons à ces endroits ;

- Imaginer des dispositifs de distraction (musique, cabinet de curiosité, plante verte, aquarium, exposition temporaire ...)

Si le personnel se trouve dans l’obligation de laisser un temps une personne seule avant de le remonter dans sa chambre par exemple, il doit être sensibilisé à l’importance de l’endroit où il va laisser la personne pour que la situation soit la plus rassurante possible pour elle. Qu’il y ait des micros-espaces refuges aux endroits stratégiques.

LA CHAMBRE

La fenêtre - La porte - L’audio-visuel

- Prévoir un aménagement spécial des abords de fenêtre, surtout dans la chambre. Ceci en extérieur (possibilité de voir pousser des plantes ou d’attirer des oiseaux), comme en intérieur (appui de fenêtre de 30 à 40 cm permettant de manger, d’écrire, de poser un livre ... tout en profitant du paysage) ;

- Les portes de chambre pourraient faire l’objet d’un travail plus approfondi en ce qui concerne leur ouverture ou fermeture (cale-porte), moyen de communiquer à travers la porte (sonette, acroche-porte, signaux visuels, ...), forme de la cloison ou moyen de signifier le seuil, le désir d’intimité ou d’ouverture ;

- Prévoir des chaises pliables supplémentaires pour que les visiteurs puissent s’asseoir dans la chambre.

Un partenariat a été signé avec la Croix Rouge Française pour expérimenter des visio-conférences dans les chambres afin de favoriser le contact avec les familles éloignées. Ceci pourrait avoir un impact sur l’aménagement des chambres et sur leur équipement.

LE COULOIR

La promenade - La visite aux voisins

- Penser les couloirs comme des promenades de santé ou des promenades de distraction ;

- Encourager la possbilité de visite aux voisins (la porte de la chambre ouverte ou fermée est un langage) ;

- Imaginer des dispositifs de distraction tout au long de cette promenade afin de lui donner un fil conducteur, un objectif, de la rythmer en pensant aussi à des lieux de pause, de micro-activité, ou de rencontre.

!

!

!

Les lieux communs

accueil des visiteurs - espaces et ambiances

Pour bon nombre de personnes l’évocation de la maison de retraite est associée à des images sombres et des odeurs nauséabondes qui renforcent le sentiment de mal être éprouvé en entrant dans ce lieu. Changeons l’image de la maison de retraite en transformant l’ambiance spatiale et en y apportant de la vie !

« On s'asseoit sur le lit » Un visiteur

« Les terrasses sont le fumoir du personnel » Un visiteur

LES LIEUX COMMUNS

La visite des familles, entre intimité et communauté

- Certaines familles montent directement rendre visite à leur proche dans l’intimité de la chambre mais ne savent pas où s’asseoir et essaient de trouver des chaises supplémentaires ;

- D’autres vont se donner rendez-vous au niveau des halls et petits salons et instaurer des rituels. Comme ce frère de résident qui offre un café au distributeur puis propose une sortie ;

- Certaines familles vont tisser des liens avec les autres résidents, ce qui participe à renforcer le lien social mais peut créer des jalousies ;

- Des liens entre familles de visiteurs peuvent aussi se tisser ;

- Les familles restant déjeuner ne sont pas gênées d’être en présence d’autres résidents sur les tables alentours et disent que c’est comme au restaurant.

L’AMBIANCE SPATIALE

Pour le résident – Pour le visiteur

- Un aspect dénudé ou impersonnel dans certains espaces qui donne un sentiment de tristesse et envie de se réfugier dans sa chambre ;

- Une ambiance d’hôpital et hygiéniste qui crispe le visiteur dès l’entrée ;

- Des recoins et espaces qui pourraient être aménagés agréablement en petits salons qui servent de débarras pour l’établissement ;

- Des terrasses peu aménagées qui n’attirent pas ;

- Du désordre faisant traîner le long des couloirs du matériel médical ;

- Des odeurs nauséabondes quand les chariots de linge sale sont disposés dans les couloirs ;

- Certains mobiliers petit guéridon, fauteuil en cuir ou en bois sortent du lot nottamment dans les salles d’animation ou bibliothèques.

Hall d’accueil avec distributeur de boissons.

Espace servant de lieu de stockage et matériel traînant le long des couloirs.

Préconisations

Patrimoine & DAS-PA

LA SALLE DES FAMILLES

Un lieu modulable

L’analyse ne justifie pas le besoin d’une salle pour s’isoler en famille lors d’une visite, même pour les repas (ou alors très occasionnellement pour un anniversaire par exemple).

En revanche, d’autres besoins sont remontés

- Un hébergement temporaire pour les familles venant de loin (lit d’appoint ? petit studio modulable ? …) ;

- Un petit salon cosy pour accueillir le nouveau résident et sa famille lors de son arrivée le temps qu’il reprenne ses esprits (un projet dans ce sens est en cours d’expérimenta- tion à l’EHPAD Delphinelles) ;

- un lieu agréable pour accueillir un groupe de parole des familles (mais qui pourrait aussi bien se faire dans la salle de réunion) ;

- Un lieu de répit et d’accompagnement des familles en cas de décès du proche.

L’AMBIANCE SPATIALE

Matières - Couleurs - Luminosité - Sonorisation - Odeurs

Dans la mesure des contraintes architecturales et des normes sanitaires imposées par le Ripin

Pour les espaces

- Favoriser les matières chaleureuses et texturées telles que le bois ;

- Choisir des couleurs chaudes comme le jaune- orangé ou apaisantes comme le vert en fonction de la nature des espaces ;

- Apporter de la lumière.

Pour le mobilier :

- Favoriser le style hôtelier plutôt qu’hospitalier ;

- Apporter de la diversité (en termes de forme autant que de couleur) pour éviter la monotonie et l’aspect impersonnel du lieu ;

- Personnaliser au maximum les chambres pour respecter la singularité de chacune des personnes qui y vit.

Pour le personnel :

- Faire attention au désordre ambiant Set aux odeurs par respect des visiteurs et des résidents.

LES LIEUX COMMUNS

Le hall d’entrée - Les couloirs, Le café/salle à manger - Les petits salons - La salle d’animation - Le jardin - Les terrasses

- Favoriser et amplifier au maximum tout ce qui peut permettre à la personne âgée de se distraire par elle-même avec un minimum d’implication du personnel ;

- Partenariats avec des intervenants extérieur, mise à disposition de nos locaux pour des prestataires pour animer les lieux et faire venir du public extérieur (ex. café et jardin) ;

- Attirer les petits-enfants et leurs parents avec des espaces de jeux en intérieur comme en extérieur ;

- Apporter de la vie avec des animaux (chat, aquarium …), etc.

- Aménager les terrasses pour les personnes âgées et en réserver une pour le personnel ;

- Prévoir les espaces de repos nécessaires réservés aux professionnels afin que ceux-ci ne mobilisent pas les lieux réservés aux résidents ;

- Fontaînes à eau et distributeurs de boissons ne seront plus nécessaires, le but étant de rassembler un maximum de personne au Café/Salle à manger du rez-de-chaussée ;

- Le mur de boîtes aux lettres n’est plus nécessaire si la remise du courrier est intégré dans un dispositif de type « conciergerie » permettant de choisir des produits de consommation courante, récupérer son courrier, et bénéficier d’autres petits services générateurs de liens.

L’entrée

un parcours médico-administratif

L’entrée en EHPAD se fait majoritairement dans un contexte d’urgence face à la perte d’autonomie brutale du futur résident. Elle est culpabilisante pour les familles, engendre du déni et s’impose brutalement au futur résident.

Accompagnons ce passage douloureux, en accueillant humainement les nouveaux venus !

AVANT L’ENTRÉE

Contexte d’urgence – L’admission

- L’état de dépendance de la personne âgée s’est dégradé brutalement. L’entrée s’impose le plus souvent à l’issue d’une hospitalisation, parfois temporairement mais le plus souvent se transformera en solution définitive ;

- Les proches sont très impliqués dans cette démarche ;

1. Besoin : en attente de soin ou en besoin de sécurité ;

2. Demande administrative : évaluation de l’autonomie par le médecin, validation après consentement de la personne, constitution du dossier administratif ;

3. Visite de pré-admission

- si la personne ne peut pas se déplacer : l’équipe de l’EHPAD vient à elle souvent dans la maison de repos. Ça peut-être la directrice qui présente des photos de l’établissement sur une tablette.

- si la personne peut se déplacer : la visite se passe dans un bureau et la démarche est administrative (papiers à fournir, affaires à amener), rarement de visite des locaux. Le psychologue est présent plutôt si la personne présente un profil psy,. S’il s’agit d’un profil médical ce sera un soignant ;

4. Envoi d’un mail ou coup de téléphone annonçant la date d’entrée. Si une place se libère c’est qu’un résident vient de décéder et la chambre est libre dans les 72 heures.

LE JOUR DE L’ENTRÉE

L’accueil - Médical - Administratif

5. Entrée le jour J : le plus souvent l’aménagement de la chambre n’est pas possible avant l’arrivée de la personne, celle-ci arrive dans une chambre vide.

APRÈS L’ENTRÉE

L’intégration

6. Première semaine : écriture d’un plan de soin médical par les soignants ;

7. Dans les jours ou les semaines qui suivent prise de connaissance avec le psychologue et l’animateur à l’initiative de ceux-ci ;

8. Dans les 3 mois après l’entrée écriture d’un PAP (Projet d’Accueil Personnalisé) à l’initiative du psychologue et en concertation avec le résident, son référent et sa famille. Avec pour objectif d’évaluer l’autonomie de la personne, ce qui compte pour elle, ses habitudes de vie.

LE JOUR DE L’ENTRÉE

L’accueil médical

- La personne est accueillie par l’infirmière coordinatrice qui est en blouse et qui utilise un vocable médical et d’hôpital (« admission ») et procède directement à un questionnaire sur l’autonomie de la personne et sur ses habitudes de vie qui se limitent aux habitudes alimentaires ;

- Puis l’infirmière procède à la prise du pouls, de la tension et prend les médicaments et les ordonnances même si la personne avait l’habitude de s’en occuper elle-même ;

- Dans plusieurs EHPAD, la personne n’est pas accueillie par l’infirmière mais par l’aide-soignant référant. Dans ce cas, l’accueil est moins médical.

L’accueil administratif

« Quelle est votre mort idéale ? » Un soignant

« C'est jamais le bon moment pour l'aborder de toute facon » Un soignant gêné au nouvel arrivant

- L’infirmière fait signer des papiers extrêmement importants et décisifs sur la personne de confiance et les directives anticipées pour la fin de vie.

Dans le cas observé, aucun temps de réflexion n’a été accordé. Le professionnel a influencé les réponses face à des personnes déjà déboussolées par leur arrivée et insisté pour obtenir consentement et signature.

L’accueil humain

- Le ménage de la chambre et le lit (médicalisé) sont préparés ;

- La chambre est complètement vide et dénudée car le plus souvent l’aménagement n’est pas possible avant l’entrée. La chambre doit être prise dans l’état, un coup de peinture n’est pas possible. Parfois possibilité d’amener qu’un seul meuble ;

Sur ce croquis pris sur le vif, un couple est accueilli. Le fils doit signer les papiers accroupis, l’infirmière est à genoux.

- La personne est accueillie dans sa chambre mais en raison du manque d’assise les proches aidants doivent rester debout, le personnel aussi ;

- Seul élément personnalisé : le nom de la personne est inscrite sur sa porte signifiant qu’elle est attendue ;

- La personne est informée par l’infirmière des horaires de repas, des jours d’animation et des aspects organisationnels auxquels elle va devoir se plier. Pour le premier repas du soir la personne a le choix et choisi le plus souvent de le prendre en chambre plutôt qu’en salle à manger.

À Lucie Pellat, il a existé un livret d’accueil aujourd’hui obsolète, qui contenait un contrat de séjour très juridique.

!

!

LE RESSENTI

Pour le nouveau résident

AVANT L’ENTRÉE : DÉNIS – REFUS

- Souvent le futur résident a refusé de se rendre à la visite de pré-admission. Le proche s’y est rendu seul.

Des résidents aimeraient être avertis de l’arrivée d’un nouveau pour aller le saluer. !

LE JOUR DE l’ENTRÉE : DÉMUNIS

« Maman était comme assommée » Sa fille

- La personne est décrite par son proche comme ayant été assez conciliante mais absente à ce qui se passait.

« - J’pose un problème ?

Non, non, c'est juste qu'il faut qu'on s'adapte » Dialogue entre un nouvel arrivant et un soignant

- La personne peut avoir l’impression de gêner et être anxieuse.

APRÈS L’ENTRÉE

SENTIMENT DE SÉCURITÉ

- La présence du personnel, le fait de ne pas être seul rassure. La prise en charge des soins et des tâches quotidiennes rassure et soulage.

SENTIMENT D’ABANDON & DE DÉRACINEMENT

- La personne est anxieuse et est déboussolée, en manque de repères ;

« C'est quand meme pas drole ici ! » une résidente au bout de au bout de quelques semaines

- L’ambiance peu animée et coupée du monde peut déplaire ;

- Ces sentiments se transforment petit à petit en chemin d’acceptation ou de résignation.

Le fait de rencontrer un autre résident avec qui des liens se tissent joue beaucoup sur l’intégration. !

LE RESSENTI

Pour le proche aidant

AVANT L’ENTRÉE : EFFONDREMENT - PRÉCIPITATION

- CULPABILITÉ

- Les proches aidants souhaitent reculer au maximum l’entrée même s’ils savent déjà depuis longtemps. Ils vont jusqu’au bout des aides. Le médecin est obligé d’insister ;

- L’entrée se fait dans l’urgence, parfois il faut donner une réponse dans les 72h ;

- Il arrive que le proche aidant soit lui même épuisé car il s’est donné pour mission d’accompagner au maximum son parent chez lui ;

- Ils peuvent vivre la visite de pré-admission comme un choc, un effondrement. C’est comme une prise de conscience soudaine de ce qu’ils ont toujours refusé ;

« On lui a menti » Une fille parlant de l’entrée de son père en EHPAD

- Les proches se réfugient dans le mensonge en disant à leur proche que c’est temporaire, le temps qu’il se repose, etc. ;

« J’ai besoin de parler avec toi » Une famille amie à une autre envisageant une future entrée pour ses parents

- Ils éprouvent le besoin d’en parler, d’être soutenus surtout quand il n’y a pas de fratrie. Mais ils ne savent pas toujours vers qui se tourner.

LE JOUR DE l’ENTRÉE : DÉCHIREMENT

« Ma fille, tu me laisses là ?! »

Un père à sa fille

- Ils laissent leur parent avec des personnes inconnues pour le déjeuner. Et doivent aussi laisser leur proche au personnel.

APRÈS L’ENTRÉE CULPABILITÉ - SOULAGEMENT

- les proches font face à des sentiments contradictoires ;

- Ils sont soulagés de ne plus être seuls et que leur proche soit en sécurité ;

- Commence un travail de lâcher-prise et de lien de confiance avec le personnel qui dépend de l’état d’intégration du proche et de l’empathie du personnel;

« Tant que Maman pourra exprimer ses besoins et se plaindre, je ne me fais pas de soucis car elle a du répondant »

Une fille

- Certains sont inquiets d’une éventuelle perte d’autonomie plus conséquente où le proche pourrait se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité à ne pas pouvoir exprimer ses besoins.

LE RESSENTI

Le point de vue du personnel

AVANT L’ENTRÉE : ALLER-VERS - ATTENTE

- Si la personne ne peut se déplacer et se trouve en maison de repos ou en centre de rééducation, l’équipe va vers-elle pour la visite de pré-admission;

- Le personnel est averti de l’arrivée d’un nouvel arrivant et un référent lui est attribué. Le référent ne prendra pas de contact avec la personne avant la visite de pré-admission où avant le jour de l’entrée ;

« Les familles mentent beaucoup et s'enfoncent dans leurs mensonges » Une directrice

- Le personnel est confronté à une grosse phase de culpabilité des familles qui se manifeste par des mensonges à leurs proches ce qui n’aide pas le travail du personnel et l’intégration de la personne ;

« Quand on accueille un résident on l'accueil avec sa famille » Un psychologue

- Le personnel ne s’interrese pas assez à la famille et ne l’interroge pas sur son implication auprès de son proche, sur son ressenti, etc. Ce travail pourrait pourtant faciliter la relation avec la famille par la suite.

LE JOUR DE l’ENTRÉE : MALADRESSE - EMPATHIE

- Dans les cas observés, c’est le personnel soignant qui reçoit la personne, pris dans ses habitudes, il ne mesure pas que le fait d’arriver dans une chambre vide, une ambiance médicale, la signature de directives anticipées dès l’arrivée, qu’être dépourvus de ses affaires de santé (ordonnance, médicaments) et tous les changements induits peuvent être très brutal pour la personne ;

« Prendre le temps qu'il faut pour ne pas qu'ils se sentent jetés dans la chambre » Un secrétaire

Les Delphinelles expérimentent un sas de décompression sous forme de petit salon à proximité du secrétariat où la personne et sa famille peuvent se reposer, prendre une collation, discuter un peu avec le personnel de passage le temps qu’elle souhaite pour reprendre ses esprits avant de monter dans sa chambre.

« L'accueil est l'affaire de tous » Un secrétaire

- En fonction des EHPAD, l’accueil du premier jour n’est pas réalisé par la même personne. Même si tous sont avertis d’un nouvel arrivant, tous ne se sentent pas forcément concernés pour l’accueillir.

APRÈS L’ENTRÉE EMPATHIE - QUESTIONNEMENT

- L’ensemble du personnel a conscience qu’il ne faut pas brusquer la personne les premiers jours voir les premières semaines le temps qu’elle trouve ses repères ;

- Le personnel se questionne sur comment recréer autour de la personne un environnement familier ;

« Il y a un gros travail de deuil à accompagner car la personne laisse son environnement pour sa dernière demeure » Une directrice

- Globalement, l’intégration se passe bien si le résident est entré de son plein gré, s’y est préparé ou a toujours vécu en collectivité. Dans ces cas, la personne développe des capacités d’adaptation. Elle est plus difficile voire violente pour les autres qui sont arrivés dans un contexte difficile et espèrent toujours retourner chez eux. La période d’adaptation est plus ou moins longue. Un sentiment d’appartenance à l’EHPAD peut advenir au bout d’un certain temps.

L’entrée est violente pour la génération des 60-75 ans pour qui le contact avec des personnes grabatères est difficile.

- Le PAP élaboré dans les trois mois suivant l’entrée ne trouve généralement pas d’application concrète.

!

!

DAS-PA - Parcours

AVANT L’ENTRÉELE JOUR DE L’ENTRÉE

APRÈS L’ENTRÉE

Le soutien moral dès que possible

POUR LE FUTUR RÉSIDENT

- Accompagner psychologiquement les futurs résidents à distance, à domicile, sur leur lieu de convalescence par le psychologue même si la personne ne présente pas de «profil psy» par mesure de prévention ;

POUR LE PROCHE AIDANT

- Connaître davantage la famille et son implication auprès du proche. Évaluer le besoin de soutien pour accompagner par le travail du psy ou orienter par mesure de prévention ;

- Orienter vers la maison des aidants, voire construire un parcours de transition vers l’EHPAD en collaboration avec la maison des aidants Denise Belot ;

- Monter un groupe d’écoute de pair à pair avec l’aide des CVS ?

L’apprivoisement mutuel dès que possible

- Ajouter de l’humain par petite touche le long du parcours d’entrée ;

- Adoucir et humaniser le vocable utilisé qui est trop médical et administratif (ex : « admission »). Transformer le langage tout en transformant l’état d’esprit pour aller vers un lieu de vie plutôt qu’un lieu de survie. Il en va de même du port de la blouse qui instaure une relation d’autorité ;

- Se familiariser progressivement (quand c’est possible) avec les lieux, les activités, etc.

- Faire connaissance mutuellement entre le résident et le personnel et aussi les autres résidents ou a minima avoir eu un lien quel que soit la forme ;

- Faire connaissance réciproquement avec le personnel référent avant l’entrée ou a minima avoir eu un lien quel que soit la forme ;

- Importance de la réciprocité, l’apprivoisement ne peut se faire sans réciprocité car celle-ci est le fondement de la confiance mutuelle.

La considération

- Miser sur un accueil humain chaleureux et convivial avec des attentions spéciales (ex : bouquet dans la chambre, mot de bienvenue).

- Aménager un lieu pour accueillir dans un cadre rassurant le résident et sa famille où il pourra rester le temps qu’il souhaite avant de monter dans la chambre ;

cf. l’expérimentation en cours à Delphinelles !

- Sensibiliser les agents à l’accueil et positionner du personnel déjà formé à l’accueil et plus dans le relationnel en premier accueil (psychologue, agent d’accueil, ASPA, etc.) quitte à réaliser les démarches médicales dans un second temps ;

- S’appuyer sur la connaissance des goûts de la personne, anticipée lors de l’apprivoisement mutuel en amont du jour d’arrivée pour recréer les prémices d’un environnement familier dans sa chambre en complicité avec les familles. (ex : un goûter à son goût, des photos souvenir accrochée dans sa chambre, un bouquet de ses fleurs préférées …) ;

- Réfléchir à un autre moment plus opportun pour la signature des papiers administratifs d’importance cruciale, a minima respecter le temps de réflexion.

L’accompagnement sur le long terme

- Faire revisiter l’EHPAD à la personne les jours suivants pour qu’il prenne ses repères, lui faire rencontrer les autres personnes ;

- Poursuivre la connaissance mutuelle.. Compléter et faire appliquer le PAP,.Le faire vivre, qu’il devienne un outil de collaboration résident-agents-famille ;

- Poursuivre l’accompagnement psychologique du résident en fonction du besoin ;

- Poursuivre l’accompagnement des familles en fonction du besoin.

L’accompagnement psychologique doit se faire le plus en amont possible pour préparer la transition. Une fois la personne arrivée, c’est trop tard pour commencer ! !

Préconisations

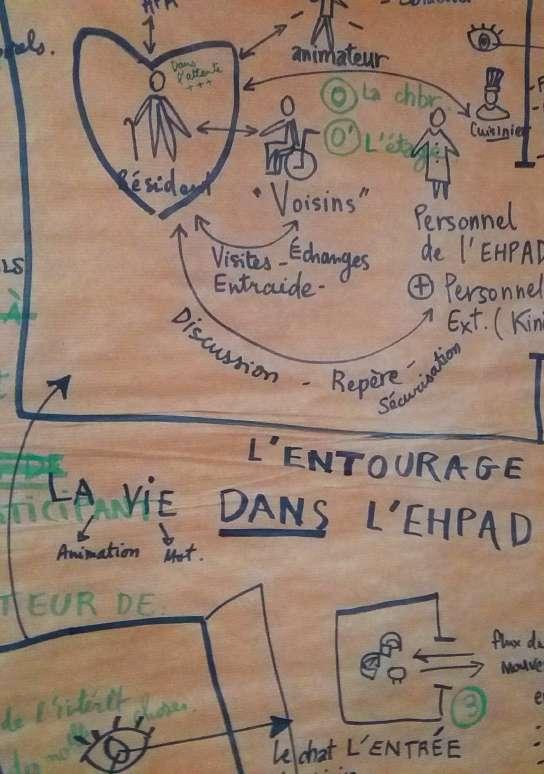

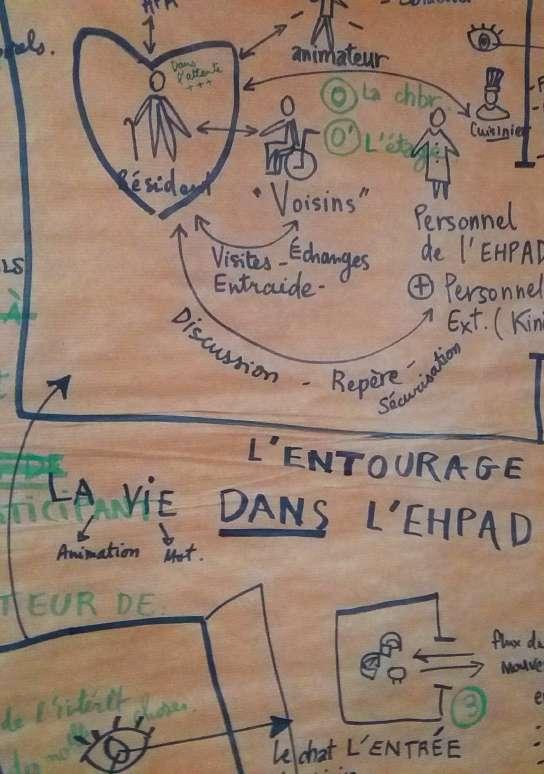

L’entourage

Dans l’enceinte de l’établissement

Avec l’âge, l’environnement social et l’ouverture au monde de la personne âgée se restreint de plus en plus. Toutes les personnes croisées dans l’enceinte de l’EHPAD vont devenir des repères et vont faire partie de l’entourage relationnel de la personne. Ceci est d’autant plus vrai pour les personnes isolées de leur famille. Renforçons le relationnel dans l’enceinte de l’EHPAD !

1 . LES AUTRES RÉSIDENTS

MÉCONNAISSANCEENTRAIDEINTOLÉRANCE

Indifférence - Manque d’opportunités

« J'connais pas tellement les gens » Un résident

« Ils sommeillent, ne participent pas vraiment ... » Un résident en parlant des autres résidents

- Certains ne cherchent pas à tisser de lien avec les autres ou bien s’est difficile pour eux face à des personnes plus dépendantes et fatiguées ;

- Ils ne sont pas mis au courant quand il y a un nouveau venu ;

- Ils connaissent une ou plusieurs personnes un peu plus que les autres ;

- Le repas est un moment privilégié pour échanger avec les autres résidents. Dans ce sens, certains regrettent qu’il n’y ait qu’un seul repas collectif dans la journée.

Liens - Visite mutuelle - Incitation

Gêne - Difficulté face aux symptômes de la vieillesse

« Je viendrai frapper à ta porte » Une résidente à une autre « C’est difficile car beaucoup ne comprennent plus bien » Une résidente

« Elles étaient pratiquement tout le temps ensemble et se rendaient l’une chez l’autre ... » Une fille parlant de sa mère et de son amie résidente

- Des liens privilégiés peuvent se tisser. Ils se rendent visite mutuellement dans les chambres.

Quand l’un des deux décède c’est un coup dur pour celui qui reste

- De l’entraide, de l’attention mutuelle peuvent apparaître.

En se promenant dans les couloirs, les portes des chambres ouvertes sont l’occasion de se saluer et naissent des opportunités de rencontre.

- Certaines personnes sont démunies face aux résidents plus dépendants et avec qui s’est difficile de tisser des liens ;

- Des difficultés d’entente relationnelles en fonction des tempéraments apparaissent du fait de la vie collective.

MÉPRIS

Dureté - Violence verbaleViolence physique

- Les difficultés relationnelles peuvent aller jusqu’à des gestes de violence entre résident. Le personnel est obligé de prendre des mesures de séparation.

!

!

soin des affaires personnelles, entretien de la chambre, soin du corps, aide au repas, respect des habitudes de la personne

« Je n’ai pas besoin d’être éblouie au réveil. C’est brutal par moment » Une résidente

« On se fait envoyer promener. On répond toujours que c’est la collègue qui doit le faire » Une résidente

« Je n’aime pas qu’on ne prenne pas soin de mes affaires » Un résident

LE POINT DE VUE DES RÉSIDENTS

Délicatesse - Respect - langage non verbal – Considération

- Certains résidents expriment leur mécontentement face à des indélicatesses ou maladresses du personnel ;

- Les habitudes de vie de la personne ne sont pas toujours respectées. Pourtant lors de son entrée, un questionnaire a recensé ses habitudes qui ont donné lieu à l’écriture d’un Projet d’Accueil Personnalisé (PAP). Ou bien le questionnaire d’entrée n’interroge pas ce qui compte vraiment pour la personne ou bien le PAP n’est pas appliqué par le personnel.

2 .

LE PRENDRE SOIN

À Lucie Pellat, une auxiliairede vie s’attable avec les résidents et donne un coup de main aux agents.

« À force, je connais leurs goûts, je personnalise, je trouve des astuces» Une ASPA

« On va à la commodité, alors que les résidents sont chez eux » une animatrice

« Les résidents devraient être au centre alors que souvent ce sont les soignants qui sont au centre » Une animatrice

« Les soignants référents, sont référents d’une chambre plutôt que d’une personne » un psychologue

LE POINT DE VUE DES AGENTS

Connaissance et adaptation à chaque personne - RelationnelManque de temps

- Les ASPA disent mieux connaître la personne et avoir plus de temps à accorder pour le relationnel que les aides-soignants. Ils aident donc dès qu’ils peuvent en relais des aides-soignants ;

- Certains prennent le temps d’arranger les affaires, d’être au petit soin jusque dans des détails et personnalisent ;

- Une auxiliaire de vie employée par la famille d’une personne aveugle, finie par connaître les autres résidents et donne un coup de main aux professionnels au moment des repas en servant le vin, en rassurant, etc. ;

- Un professionnel pointe l’importance du geste, de l’attitude, de tout ce qui relève du langage non verbale et qui transmet la considération, le respect, le partage ;

- Certains professionnels sont dans le faire et pas dans le relationnel. Certains peuvent être infantilisant ou manquer de patience et de respect ;

- Les aides-soignants sont très occupés surtout le matin et doivent aller vite. Ils discutent avec la personne en faisant les soins mais pas de temps privilégié pour cela ;

- Certains se disent confrontés à des personnes compliquées car jamais satisfaites. D’autres ASPA décrivent des difficultés face à des personnes fermées ;

« Nous avons une seule mission : accompagner la personne dans un environnement où il sentira qu’il y a la vie jusqu’au bout

- un professionnel pointe du doigt le fait que le personnel soignant se considère les seuls compétents en matière de soin. La mission commune devrait permettre aux autres professionnels de poser des gestes de «prendre soin» comme accompagner une personne qui attend, installer, servir le repas, être avec les résidents. Le manque de compétence n’empêche pas la connaissance qui permet d’alerter si besoin.

» un professionnel du secrétariat

« Ils demandent de l'aide, c’est un prétexte pour bavarder » Une ASPA

« Je pourrai rester là toute la journée avec eux. Je les écoute, je leur parle » Un ASPA

« Ils n’ont pas que besoin de nourriture mais aussi de contact humain » Un ASPA

Croquis en salle à manger, d’un résident discutant avec du personnel de cuisine à son écoute.

ÊTRE ATTENTIF

Aller vers - Communication - Encouragement - Patience

- Les ASPA sont attentif et répondent au besoin de présence et de contact humain de la personne. Ils sont un repère pour le résident. Ils savent reconnaître quand la personne a des soucis ;

- Les ASPA essaient de s’adapter, d’aller vers les gens, de trouver la meilleure façon d’entrer en relation avec chaque personne ;

- Les agents essaient de faire le lien et d’amorcer la conversation des résidents entre eux pour intégrer les nouveaux ;

- Ils sollicitent pour qu’ils se rendent aux animations ;

- Les agents disent devoir faire preuve de beaucoup de patience lié au grand âge pour écouter, laisser parler, ne pas couper la parole, s’adapter au rythme de la personne ;

- certains secrétaires disent connaître seulement les résidents qui viennent les voir pour demander quelque chose. Ils connaissent ceux qui ne peuvent plus se déplacer seulement par leur nom.

« Beaucoup de professionnels se protègent de l’attachement » Un psychologue

- Les personnes âgées s’attachent, ils sont attentifs aux sons de voix dans les couloirs, remarquent quand la personne n’est pas là pendant un moment.

Se protéger du sentiment d’attachement est important pour le résident et le soignant pour éviter les préférences qui rend le travail d’équipe difficile. !

3 . LE RELATIONNEL

« Après l'animation, c’est fini, il y a plus rien » Une résidente racontant sa journée

METTRE DE LA VIE ET DE LA JOIE

L’humour - La bonne humeur – Créer du lien - Faire plaisir

- Certains résidents sont en manque d’animation surtout les après-midi et le week-end. Ceci est valable aussi pendant les vacances d’été où les animatrices ne sont pas remplacées ;

- L’animation permet de rester en lien avec la vie (les fêtes, les saisons) et de continuer à avoir une vie sociale ;

- De même, les animaux, le jardin les tiennent éveillés et transforme l’institution en lieu de vie avec tout ce que cela veut dire en terme de domesticité ;

« Les animations sont un médicament, ça fait partie des traitements

» Une animatrice ancienne aide-soignante

- Une ancienne aide-soignante reconvertit en animatrice met en garde contre un travail mécanique des soignants du fait du manque de temps où la personne se transforme en n° de chambre ;

- Les animatrices et les intervenants en gym douce et art thérapie témoignent d’une continuité de soin entre le travail des soignants et celui de l’animation. Les deux sont complémentaires.

« Il manque de l’humour, des sourires, du rire ! C’est triste quand c’est trop professionnel » une famille

« Ils ont besoin de soutien car c’est dur ce qu’ils vivent ici » Un APA

Cf. La plateforme solidarité RH pendant la crise du Covid-19 et le projet la Fab’rik. !

Cf. Groupe de Travail sur le développement du bénévolat en EHPAD. !

- Un cuisinier arrive à faire deux choses à la fois : du relationnel qui passe beaucoup par l’humour, la théâtralisation, la bonne humeur et sa mission première ;

- Certains professionnels (surtout ceux venant d’une autre culture) disent chanter, danser et faire des blagues quand certains résidents ne se sentent pas bien ;

- Autrefois aux Delphinelles, les agents déjeunaient avec les résidents ce qui créait un lien ;

- Des fois participer aux animations (ex : un anniversaire) permet pour les soignants de voir la personne dans une autre situation et de poser un autre regard sur elle. Mais cela met en retard le reste du travail ;

- Dans un des EHPAD, les soignants avaient mis à disposition leurs talents personnels pour animer une activité (atelier cuisine) mais ceci n’a pas pu perdurer en raison du manque de temps des agents ;

- Certains secrétaires aimeraient mieux connaître les résidents et pouvoir passer plus de temps à discuter avec eux ;

- Des bénévoles à titre individuels ou associatif interviennent sur les différents EHPAD pour renforcer l’animation ou pour rendre visite individuellement aux résidents qui le souhaitent.

DAS-PA - RH

LES OPPORTUNITÉS DE RENCONTRE ENTRE RÉSIDENTS

Convivialité - Reconnaissance mutuelle

- Favoriser l’interconnaissance et l’accueil des nouveaux arrivants par les résidents eux-mêmes et ceci en amont de l’arrivée ;

Cf. Préconisations DAS-PA – Parcours

- S’interroger sur les échanges interpersonnels lors des repas et sur l’attribution de places fixes à table. Ouvrir la possibilité de prendre davantage de repas collectivement pour ceux qui le souhaiteraient ;

- Mettre en place un dispositif permettant de susciter davantage de rencontre ou de visites mutuelles.

LA POSTURE PROFESSIONNELLE

Savoir-être – Prendre soin – Qualité relationnelle - Temps préférentiels

- Sensibiliser et former l’ensemble du personnel au «Prendre Soin» : prendre soin de l’aspect matériel mais pas seulement, prendre soin de l’intégralité de la personne ;

- Recruter des personnes ayant un sens du relationnel très poussé et détenant notamment les qualités de savoir-être suivantes : empathie, patience, bonne humeur et humour ;

- Encourager et valoriser par le mode de management ces qualités relationnelles ;

- Considérer et valoriser les temps préférentiels et le temps accordé aux détails (ex. manière de faire le lit) qui ne sont pas anodins pour la qualité du vécu du résident ;

- Évaluer le PAP, le ré-adapter ou le personnaliser en étant attentif au ressenti de chaque personne, faire connaître et appliquer le PAP.

Préconisations

!

DAS-PA - RH

LE DÉCLOISONNEMENT

Soutien aux équipes en place – Continuité de soin – Sens partagé

- Décloisonner les rôles soignants (avec blouse) et animations (sans blouse) et travailler tous dans un sens commun : apporter la vie jusqu’au bout. Considérer autant d’importance au prendre soin, au relationnel qu’aux soins médicaux et aller encore plus loin en travaillant ensemble dans une logique de continuité de soin. Commencer par exemple par faire participer des soignants ponctuellement à des animations afin qu’ils se rendent compte ;

- Dans un même sens, faire travailler ensemble les animateurs et les autres intervenants (kiné, art thérapie, etc.) afin de susciter des innovations et des animations ponctuelles relevant de ces différentes compétences ;

- Déployer le personnel en transversalité au sein du CCAS en considérant les compétences personnelles et les savoirs-êtres ;

Dans ce sens, la plateforme Solidarité RH qui a vu le jour lors de la crise Covid-19 sur la base du volontariat des agents et aussi le redéploiement des agents de la DAS-PE sur la DAS-PA.

Cf. Réflexion sur le positionnement d’agents en reconversion à Claudel (Projet Vie Locale)

- Soutenir les professionnels par le développement du bénévolat et ceci aussi en transversalité au sein du CCAS ;

Cf. Groupe de travail sur le développement du bénévolat en EHPAD et réflexion sur la réinsertion professionnelle par le bénévolat des usagers du CAI-CHRS. Dans ce sens aussi la plateforme Voisin-voisine de la ville de Grenoble.

- Mettre en place un dispositif permettant aux familles de s’impliquer le week-end et d’animer eux-mêmes des temps ou faire appel aux associations (comme l’on fait les scouts) en relais des animatrices.

Préconisations

!

!

!

L’entourage

La famille

Certaines familles sont très éloignées géographiquement et viennent très peu. Ce sont majoritairement les enfants qui sont eux-mêmes séniors qui viennent le plus si leur état de santé le leur permet. Les petits-enfants généralement dans la vie active rendent peu de visite. Le fait que la personne âgée se porte bien et s’intègre tient beaucoup aux visites de ses proches. Impliquons donc les familles et renforçons la relation de confiance avec l’établissement !

SAVOIR À QUI S’ADRESSER ET COMMENT

« Elles savent à qui parler mais pas toujours au bon moment »

Une aide-soignante

- L’aide-soignant référant n’est pas toujours identifié par la famille ;

- Les différentes couleurs des blouses sont un repère pour les familles pour savoir à qui s’adresser;

- Le secrétariat est une ressource pour les familles.

BESOIN DE RELAIS ET D’INTERMÉDIAIRE

- Les auxiliaires de vie employées par les familles sont un relais auprès des familles ;

- Le référant, quand il est identifié est le personnel privilégié de la famille qui va servir d’intermédiaire avec l’établissement pour répondre aux besoins matériels notamment ;

- Certaines familles sont très exigeantes car elles étaient très exigeantes envers elles-mêmes lorsqu’elles accompagnaient leur proche à domicile.

BESOIN D’ÊTRE RASSURÉ

Écoute - Soutien

« Les familles sont très seules » Un psychologue

- Les familles sont dans la culpabilité ce qui peut les amener à des situations agressives qui traduisent le besoin d’être écouté et rassuré ;

- L’aide-soignant référant donne des nouvelles de la personne à sa famille quand celle-ci le demande car c’est lui qui connaît le mieux la personne et la voit tous les jours.

« La famille est partout là où elle ne doit pas être » Une aide-soignante

PLACE ACCORDÉE À LA FAMILLE

- Certains professionnels ont consciences que la présence de la famille apporte une stabilité morale à la personne quel que soit son degré de dépendance ;

- La famille ne sait pas toujours comment et quand s’adresser au personnel et le fait souvent dans les couloirs de manière informelle ;

- Pour certains soignants, la famille veut faire à la place des soignants ce qui ne facilite pas leur travail et leurs relations. Elles peuvent inconsciemment mettre le proche en danger. Il y a alors deux personnes à s’occuper pour le personnel, dont la famille à canaliser ;

- La famille n’a pas de chaise pour s’asseoir dans la chambre de son proche lors d’une visite ce qui devient vraiment ennuyeux quand elle arrive en nombre ;

Cf. Préconisations patrimoine !

« Quand on accueille un résident, on l’accueille avec sa famille » Un psychologue

- Le personnel doit accueillir la famille avec son histoire qui peut être complexe avec des fois aussi des pathologies chez l’entourage ;

- Envers la famille, la considération du personnel passe par une gestuelle non verbale et le temps accordé qui ont toutes leur importance.

DAS-PA - RH

ÉCOUTE TRIADE COLLABORATIVE

- Prévoir un lieu et des moments pour recevoir la famille où elle se sentira écoutée et prise en considération ;

- Ne pas bloquer la relation au niveau de l’accueil-secrétariat par des blocs, des vitres et des murs ;

Cf. Préconisations DAS-PA – Patrimoine !

- Soutenir moralement la famille.

Cf. Préconisations DAS-PA – Parcours !

- Mettre en place une collaboration fructueuse dans une triade agents –résident – famille où chacun est à sa juste place et où les informations peuvent circuler dans les deux sens ;

- Consolider la relation de confiance en co-construisant la manière de communiquer entre famille et agents (quels moments, où, qui et pour quoi ?) et anticiper en informant le proche en amont de l’entrée en EHPAD.

Préconisations

L’entourage

L’ouverture vers l’extérieur

« On se sent presque en prison. Faut demander la permission pour sortir » Un résident

« Ici, ça va mais dehors, il faut se méfier » Une résidente

« Pour sortir, j’attends ma fille »

Une résidente

À proximité de Narvik, beaucoup d’animation dans le parc à l’heure de sortie des écoles !

Certains résidents ne souhaitent qu’une chose : sortir ! D’autres ne s’aventureraient pas seuls par crainte de tomber et considèrent l’extérieur comme une menace. Quand ils n’ont pas de famille, les sorties sont fortement diminuées. Sortir est une véritable expédition qui s’organise et cause beaucoup de contrariété pour les résidents qui demandent d’être rassurés. Imaginons de nouveaux moyens pour encourager et sécuriser les sorties à proximité !

LES SORTIES AVEC LA FAMILLE

- Certains sortent seuls. D’autres aimeraient sortir mais cela nécessite l’accord de la direction ;

- Bon nombre de personnes ont peur de sortir sans la famille ;

- Beaucoup se promènent avec leur famille dans le parc, les commerces ou les cafés aux alentours ;

- Certains proches ont exprimés leur crainte que leur parent tombe pendant la promenade ;

- Beaucoup vont passer un moment chez leurs familles ;

- Certains, mais c’est plus rare sont emmenés par leur famille dans leur ancienne maison qu’ils considèrent toujours comme leur chez soi ;

« Beaucoup ne sont plus reliés à la vie extérieure »

Une famille

- S’ils n’ont pas de famille ou de visite, les opportunités de sorties sont réduites à celles organisées par l’établissement ;

- Pourtant, chaque établissement a un parc à proximité ou une place animée avec des bancs où se poser. Franchir les quelques mètres qui séparent du banc demande une organisation, de la présence du personnel de manière individuelle pour chaque personne âgée. La compatibilité des sorties avec le reste du fonctionnement de l’EHPAD (heures des toilettes, heures des repas, etc.) rend les choses difficiles.

« Mon but primordial c’est de les amener à l’extérieur. Car moins elle sort, moins la personne va rester alerte » Une animatrice

« On a besoin de sortir de nos portes » Une résidente à l’animatrice

LES SORTIES ORGANISÉES ET PARTENARIATS EXTÉRIEURS

Besoin de «bras » – besoin de présence relationnelle

- Amener les résidents à l’extérieur pour qu’ils restent curieux et éveillés pour qu’ils sentent la vie en eux ;

- Organiser une sortie pour des personnes âgées est une expédition. Un animateur seul ne peut pas être présent pour chacun. Il manque de « bras » pour pousser les fauteuils roulant, pour accompagner et rassurer ;

- Il manque aussi des moyens de déplacement motorisés pour les sorties ;

- Certains résidents ont du mal à bouger de leur chambre parce qu’ils ne peuvent plus se déplacer seuls ou parce qu’ils ont peur de tomber. Descendre de leur chambre est une expédition très contrariante. Ils ont besoin d’être sollicités mais aussi accompagnés ;

Lors de la crise du Covid-19, les agents venus en soutien ont beaucoup aidé au relationnel et ont pu donner du temps pour accompagner les personnes une par une à se promener dans le jardin.

« Je ne me mets pas de limite … aucun frein, on peut tout faire » Une animatrice

Clowns investissant les lieux à Saint Bruno ! Leur mise en scène jouait sur la relation au monde extérieur en entrant par la porte principale et ressortant par une porte de derrière et ceci à répétition en créant à chaque fois un effet de surprise.

- Les échanges inter-générationnels avec des enfants se passent toujours très bien et déclenchent chez les personnes âgées l’envie de faire des choses et de se dépasser ;

- Des animations et partenariats les plus improbables peuvent émerger (cirque avec animaux) qui suscitent des réactions insoupçonnées chez les personnes âgées : déblocage, résurrection, certains se remettent à exprimer des choses, dépassement de soi ;

- Une animatrice essaie d’organiser par petit groupe des visites de résident d’EHPAD à EHPAD pour susciter des échanges tout en restant dans un cadre sécurisant.

!

LE COMMERÇANT VEILLEURLE VOISIN AIDANT

Sensibilisation - Bienveillance - Repère – AlerteSolidarité - Vivre ensemble

- Un résident allait régulièrement au même café du quartier. Étant absent un jour, le commerçant a alerté l’EHPAD ;

- Il arrive à l’animateur d’aller présenter tel ou tel résident à tel acteur du quartier afin qu’il soit identifié comme résident de l’EHPAD.

- Un jour, un voisin passant dans le quartier a aidé l’animatrice à rentrer les personnes âgées dans l’EHPAD après la promenade. Le voisin est un retraité qui est devenu de manière impromptue bénévole. Il revient volontiers donner un coup de main en fonction des besoins.

Préconisations

DAS-PA - RH - COM & PARTENARIATS

OUVERTURE - FACILITATION -SOUTIEN

- Trouver un moyen pour encourager les familles (plan de ce qui est possible de faire à proximité, mise à disposition d’un vélo permettant de promener une personne handicapée) ;

Construire un plan de communication auprès des familles !

- Mettre en place un dispositif pour permettre à du personnel de se libérer (et ceci pas limité aux agents DAS-PA mais plus largement), et solliciter des bénévoles, des voisins ;

Cf. Toutes les plateformes solidaires mise en place pendant la crise du Covid-19 et le développement du bénévolat en EHPAD !

- Ouvrir les animations aux familles et au quartier pour que le monde extérieur vienne à l’intérieur pour les personnes ne pouvant pas se déplacer;

Construire un plan de communication auprès des habitants !

- Trouver de nouveaux partenariats sur le long terme et pas seulement des prestations ponctuelles (des start-up pourraient expérimenter des choses dans nos locaux attirant un public varié) ;

- Explorer de nouveaux modes de déplacements pour faciliter les sorties ;

- Embarquer les commerçants du quartier dans un dispositif de bienveillance sécurisant.