EngineeringDienstleister 2025

edag.com

YOUR GLOBAL MOBILITY AND INDUSTRY ENGINEERING EXPERTS

Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger EngineeringDienstleister mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions, der exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends verbindet.

In ihrem globalen Netzwerk von rund 80 Standorten realisiert die EDAG Group Projekte für die Automobilindustrie sowie weitere Branchen u.a. Halbleiter, Chemie, Defence und Medical Devices. Mit über 55 Jahren Erfahrung im Engineering deckt die EDAG Group mit dem ihr eigenen 360-Grad-Entwicklungsansatz das gesamte Spektrum moderner Mobilität ab und vereint dabei innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte. Die EDAG Group entwickelt industrieübergreifend Produkte und Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse optimal berücksichtigen und ganzheitlich vernetzen.

Partnerschaftleben, pausierengehtnicht

Der Eintrag zu „Entwicklungsdienstleister“ auf WikipediabezeichnetEDLsals„heutzutagewesentlichen Bestandteil der Wertschöpfungskette“. Weiter wird dort die VDI-Norm 4510 aus dem Jahr 2006 zitiert: „Ingenieur-Dienstleistungen und Anforderungen an IngenieurDienstleister soll die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit unterstützen“.

Das Netzwerk aus OEM, Zulieferer und EDL muss bewahrt werden.

Nun befindet sich die europäische Automobilindustrie in einer Absatzkrise. Der stärker gewordene globale Wettbewerb drückt zusätzlich die Margen. Das trifft auch die Engineering-Dienstleister Dennoch sind gerade durch den hohen Konkurrenzdruck gute Ideen gefragt, aus denen mit viel Kompetenz innovative Produkte und Funktionen entwickelt werden müssen. Genau hier liegt die Stärke der EDLs.

Schwernachvollziehbar,dassselbstüberJahrzehnteetablierteVerbindungenzwischenAutomobilherstellernundDienstleisterninjüngsterZeitbrüchiggewordensind.SelbsthervorragendfunktionierendePartnerschaften seien zuletzt abgekühlt, wurde mir berichtet – maßgeblich durch eine Distanzierung seitens der OEMs.

In den europäischen Industriestaaten gibt es ein einzigartiges Ökosystem aus Automobilherstellern, den LieferantenüberverschiedeneStufenunddenEntwicklungsdienstleistern.DieseübervieleJahreaufgebaute Kompetenz gilt es zu bewahren. Denn in diesem Netzwerk können exzellente Produkte und Funktionen entstehensowiefachgerechtverifiziertundvalidiertwerden ZumalsichdieEDLsinjüngsterVergangenheit neues Know-how erworben haben, etwa in der IT.

Wenn Projekte von den OEMs trotz vorhandener Budgets nicht vergeben werden, weil lange die Richtung nichtklaristoderreinüberdenEinkaufderKostendruck weitergereicht wird, werden sich einige EngineeringDienstleisterumorientieren(müssen).DieMedizintechnik ist seit ein paar Jahren bereits ein Bereich, von dem sich EDLs ein Wachstumspotenzial versprechen. Nun kommt die Rüstungsindustrie hinzu, die mit ihrem hohen Bedarf wie ein Magnet die Ressourcen anzieht.

Sind die Kapazitäten der Engineering-Dienstleister anderweitiggebunden,könntediehoheFlexibilität,die sich OEMs und große Zulieferer durch die EDLs gerne vorhalten, schwinden – oder künftig mehr Geld kosten.

SvenPrawitz Redakteur »Automobil Industrie«

8 Branchenüberblick: Wie deutsche Autohersteller ihre Entwicklungszeit halbieren können

12 Georges Massing über die Softwarestrategie von Mercedes-Benz

16 Dienstleister:WasPeterMehrle,Geschäftsführer Akkodies Deutschland, von 2025 erwartet

20 Akkodis: Zulassung und Skalierung von KI

22 EDAGs CEO Harald Keller über die Neuaufstellung des Engineering-Dienstleisters

26 ASAP: Wann KI einen Wettbewerbsvorteil in der Softwareabsicherung bringt

28 Andreas Fink, CTO bei Bertrandt, über aktuelle Chancen für den Engineering-Dienstleister

30 Jochen Bechtold, Managing Director bei Capgemini Engineering Deutschland, über aktuelle Probleme der deutschen Automobilindustrie

32 Jörg Ohlsen, CEO Cognizant Mobility, über den sogenannten 3-Shore-Mix und welche Wettbewerbsvorteile er bietet

34 Entwicklung: In Texas fährt der erste fahrerlose Truck

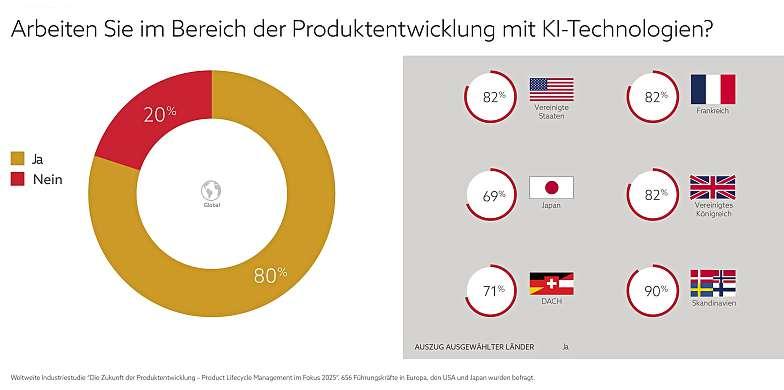

36 UmfragezumEinsatzvonKIinderEntwicklung

38 René Honcak, ZF, über digitale Zwillinge für eine virtuelle Freigabe

40 Martin Hofstetter, TU Graz, über eine KI-basierte Methode zur agilen Designoptimierung elektrischer Antriebsstränge

42 Marktübersicht: Kompetenzmatrix der Engineering-Dienstleister 2025

48 Innovationen: Neue Produkte für das Engineering, Messen und Prüfen

IMPRESSUM www.automobil-industrie.vogel.de

Abo-undLeserservice

Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg Tel. +49 931 4170-462 aboservice@vogel.de www.automobil-industrie.vogel.de/abo

Redaktion

Kontakt zur Redaktion: Tel. +49 931 418-2333 fachmedien@vogel.de

Chefredakteur: Claus-Peter Köth (kt), V.i.S.d.P

Redaktion: ThomasGünnel(thg),SvenPrawitz(sp)

Layout: Alexandra Geißner Schreibweisen, Firmen- und Produktnamen: Wir halten uns generell an die Schreibempfehlungen des Dudens.

VerkaufvonMedialeistungen

Head of Sales: Annika Schlosser Tel. +49 931 418-3090, sales@vogel.de

Auftragsmanagement: Tel. +49 931 418-2079 auftragsmanagement@vogel.de

Abonnement

Verbreitete Auflage: Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit. Aktuelle Zahlen: www.ivw.de

ISSN 0005-1306

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg Tel. +49 931 418-0 www.vogel.de

Beteiligungsverhältnisse: Persönlich haftende Gesellschafterin: Vogel Communications Group Verwaltungs GmbH Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg Kommanditisten: Dr. Kurt Eckernkamp GmbH, Nina Eckernkamp, Klaus-Ulrich von Wangenheim, Heiko Lindner, Axel von Kaphengst Geschäftsführung: Matthias Bauer (Vorsitz), Günter Schürger

Druck:

Hoehl-Druck Medien + Service GmbH Gutenbergstraße 1, 36251 Bad Hersfeld Fragen zur Produktsicherheit: produktsicherheit@vogel.de

Copyright: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

SOFTWARE SchaefflersetztaufPTC

Schaeffler wird die Cloud-basierte PLM-Software Windchill+ von PTC einführen. Wie das Softwareunternehmen mitteilt, modernisiert der Zulieferer damit seine Produktentwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit. PTC wirbt mit den Vorteilen der Cloud, hinsichtlich Bereitstellungsgeschwindigkeit, Aktualisierungen und Zusammenarbeit.

SeitzehnJahrennutztSchaefflerdieSoftwarevon PTC,umdieHardware-undSoftwareanforderungen seiner Produkte mittels Application Lifecycle Management zu definieren, die Produkte mit CAD zu entwerfen, Produktkonfigurationen im PLM zu verwalten und die Daten mithilfe von PLM-basierten SystemenwieWindchillNavigateindenFertigungsprozess zu integrieren. Der Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco biete zusätzliches Potenzial. PTC und Schaeffler planen zudem eine Zusammenarbeit bei KI-gestützten ProduktentwicklungsInitiativen. Ziel ist es, die in PTCs Systemen verwalteten Produktdaten zu nutzen, um Schaefflers Entwicklungsprozess zu beschleunigen. (sp)

INTERNATIONAL

MHPgründetTochtergesellschaftinIndien

Die Management- und IT-Beratung MHP gründet eineTochtergesellschaftinBengaluru,Indien.Damit will das Unternehmen seine globale Lieferfähigkeit und Skalierbarkeit ausbauen und die Präsenz in Indien stärken, wie es in der Mitteilung heißt. Indien verfüge über ein Skill-Set für den künftigen Bedarf aninnovativenTechniken,dasalleininDeutschland und Europa nicht mehr zu finden sei.

Voraussetzung für das weitere Wachstum sei die VerfügbarkeitvonhochqualifiziertenFachkräftenin IT-Zukunftsthemen,teiltMHPmit BiszumEndedes Jahres 2025 sollen mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Indien beschäftigt werden. Der Fokus liege darauf, die Bereiche KI, Cloudtechnik, SAP, Cyber Security und Data & Analytics weiterzuentwickeln.

Bernd Otto Hörmann, bisheriger Leiter der MHPTochtergesellschaft in Rumänien, übernahm am 1. FebruardieRolledesCEOinIndien.DiePositiondes CFO übernimmt Rajeev Sehgal. (sp)

PROJEKT ATLAS-L4

ProjektzumfahrerlosenLkwerfolgreichbeendet

Während der Abschlussveranstaltung des Projektes „ATLASL4“ gab es Mitfahrten in den Prototypentrucks.

AutomatisierterTransportzwischenLogistikzentren aufSchnellstraßenimLevel4:DafürstehtdasKürzel „ATLAS-L4“ Im zugehörigen Forschungsprojekt habenzwölfPartnerdreiJahreamautonomfahrenden LkwaufSchnellstraßenundAutobahnenentwickelt. Dabei haben sie Prototypen gebaut und die technische Machbarkeit autonom fahrender Lkw nachgewiesen.ImProjektbautensiedienotwendigenKomponenten auf: ein redundantes Bremssystem, Bord-

netzundLenkung EsentstandeinValidierungskonzept und das Control Center für die technische Aufsicht ging in Betrieb Die Unternehmen führten Risikoanalysen und Safety-Betrachtungen für das Level 4 durch. Außerdem definierten sie funktionale Sicherheitsmaßnahmen wie Redundanzen und Degradationskonzepte für das autonome Fahrsystem.ImApril2024fuhrderersteautonomeLkwauf einer deutschen Autobahn, auf rund zehn Kilometern zwischen den Anschlussstellen Allershausen undFürholzenanderA9;nochmitSicherheitsfahrer. BiseinSerien-LkwalleineüberdiedeutscheAutobahn fährt, wird es laut MAN noch dauern. Am Projekt beteiligt waren 150 Ingenieurinnen und Ingenieure von MAN Truck & Bus, Knorr-Bremse, Leoni, Bosch,Fernride,BTCEmbeddedSystems,Fraunhofer AISEC, TU München, TU Braunschweig, TÜV Süd, Autobahn GmbH und das Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften Das Gesamtbudget belief sich auf 59 Millionen Euro, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. (sp)

Bild: MAN

SOFTWARE DFKIundASCSkooperierenfürKI-gestützteSimulation

DFKI und ASCS fördern KI-gestützte Simulation

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz(DFKI)unddasAutomotiveSolutionCenter for Simulation (ASCS) gehen eine Kooperation ein. Im Fokus steht die Entwicklung KI-gestützter Simulationstechnik für die Automobil- und Mobilitätsindustrie. Diese sollen neben Fahrzeugauslegung, -sicherheit und -leistung die Vernetzung und Interoperabilität der Verkehrsträger optimieren.

Durch gezielten Wissenstransfer in Form von Schulungen, Workshops und Austauschprogram-

STUDIE

men sowie gemeinsamen Projekten soll der Dialog zwischen Wissenschaft und Industrie gestärkt werden.

Mit der Initiative CERTAIN hat das DFKI ein Konsortium eingerichtet, das Methoden und Werkzeugen zur Absicherung von KI-Modellen in simulationsbasiertenProzessenentwickelt.CERTAINsolldie Kooperationspartner bei der Standardisierung und der Integration vertrauenswürdiger KI-Technik in der Industrie begleiten.

Zur Standardisierung von KI-Anwendungen stehen DFKI und ASCS in engem Austausch mit relevanten Normungsgremien, heißt es in einer Mitteilung WesentlicherBestandteilderZusammenarbeit seidieVermittlungderBedeutungvonKI-gestützter Simulation durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit.

Die Partnerschaft richte sich an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, öffentliche Behörden, Standardisierungsorganisationen sowie politische Entscheidungsträger, um die Rahmenbedingungen für KI-gestützte Simulation zu verbessern. (sp)

DeutscheAutoindustrieuntermassivemKostendruck

NirgendwohabenAutobauersohoheArbeitskosten wieinDeutschland.EineneueStudiederBeratungsagentur Oliver Wyman enthüllt: Hiesige Hersteller müssen pro Fahrzeug etwa 2.900 Euro für Arbeitskostenveranschlagen–fünfmalmehralsihrechinesischen Konkurrenten.

Der weltweite Vergleich von über 250 Automobilwerken zeichne ein alarmierendes Bild. „Starke Gewerkschaften, strikte Arbeitsmarktregulierung, hoheAbschreibungenundkomplexereFertigungsprozesse treiben die deutschen Kosten in die Höhe“, erklären die Studienautoren. Verschärft wird das Problem durch geringere Arbeitsproduktivität. ChinahingegenpunktetmitschlankenProzessen.Doch es ist nicht allein das niedrigere Lohnniveau. Chinesische Hersteller haben ihre Arbeitskosten im vergangenen Jahrzehnt reduziert. Sie benötigen nur halb so viele Konstruktionsstunden pro Fahrzeug wie europäische Premiummarken.

DieStudieteiltdieBrancheinvierGruppen:Europäische Premiumhersteller wie Mercedes-Benz,

BMW und Audi mit durchschnittlich 2.000 Euro ArbeitskostenproFahrzeug,reineElektroautobauer mitknapp1.500Euro,VolumenherstellerwieHyundai oder Stellantis mit etwa 800 Euro und Chinesische Autobauer mit 530 Euro. Die chinesischen Fabriken erreichen trotz niedriger Kosten ein Automatisierungsniveau, das mit westeuropäischen Premium-undVolumenherstellernvergleichbarsei.Noch günstiger produzieren Werke in Marokko, Rumänien, Mexiko und der Türkei – allerdings fehlen dort leistungsfähige Zulieferketten und große Absatzmärkte.

Die Oliver-Wyman-Experten sehen für Europas PremiumherstellernureinenAusweg:tiefgreifende Umstrukturierung mit straffer Produktpalette und Margenoptimierung. Da Lohnkürzungen kaum durchsetzbar sind, müssten die Ingenieurstunden pro Fahrzeug drastisch sinken. Weiter heißt es, die deutsche Autoindustrie muss ihre Fertigung grundlegend überdenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben – ohne dabei die Produktqualität zu opfern (sp)

HAUPTSITZ

MIT F&E-ZENTRUM

BYDverlegtEuropazentralenachUngarn

BYDverlegtseineEuropazentralenachUngarn.Wie derchinesischeAutobauermitteilte,sollendieeuropäischenAktivitätenkünftigausBudapestgesteuert werden. Flankierend entsteht dort ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Laut Mitteilung will das Unternehmen dort „tausende hochqualifizierter Jobs“ schaffen Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von 2.000 neuen Arbeitsplätzen BYDwillzudemmitmindestensdrei ungarischen Universitäten zusammenarbeiten

DaschinesischeUnternehmenweitetsomitseine Aktivitäten in Ungarn deutlich aus. Derzeit produziert BYD elektrische Omnibusse für die europäischen Märkte in Komárom. Im gerade im Bau befindlichen Werk in Szeged sollen Ende 2025 die ersten in Europa produzierten Pkw vom Band laufen ZudembetreibtderOEMeineBatteriemontageinFót sowie eine Fabrik für Smart Devices in Páty.

Die neuen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sollen mit zwei spezifischen Projekten beginnen. Das erste Projekt werde sich auf „Integration

von Intelligenz in die moderne Mobilität“ konzentrieren, heißt es in der Mitteilung Das zweite solle „fortschrittliche Elektrifizierungstechnologien der nächsten Generation“ entwickeln.

DiebisherigeBYD-Europazentralebefindetsichin den Niederlanden. Zur Zukunft dieses Standorts machte BYD keine Angaben. (sp)

ApplejetztauchaufdemTacho

Apple hat die Weiterentwicklung von Car Play vorgestellt.Dienun„CarPlayUltra“genannteFahrzeugSoftware ist deutlich stärker in das Bordsystem des Autos integriert als die Erstauflage, die weiterhin verfügbar bleibt.

Wichtigster Unterschied zur bisherigen Software: Die neue Version greift auch auf das InstrumentenCluster hinter dem Lenkrad zu. So können Nutzer neue Designs für Tacho, Tankanzeige und Assistenzsysteme auswählen. Außerdem lassen sich über die Apple-Oberfläche weitere Fahrzeugfunktionen wie Klimaanlage und Radio steuern. Der Software-KonzernbietetAutoherstellern an, markenspezifische Designs zu entwickeln.

Erster Kunde für die Integration von Ultra ins Bordsystem ist der Sportwagenhersteller Aston Martin. Apple zufolge sollen zahlreiche weitere Marken Interesse haben, darunter Hyundai, Kia und Genesis ausKorea.NachwievoristfürdieNutzungeinIphone der Marke nötig, ein eigenständiges Betriebssystem ist Ultra nicht. (sp)

CAR PLAY ULTRA

Apple findet jetzt auch auf dem Tacho statt.

BYD-Chairman Wang Chuanfu und Ungarns Premierminister Viktor Orbán.

Bild: BY D

EFFIZIENZ IN F&E

GlobalerWettstreit derMethoden

„China Speed“ gegen deutsche Gründlichkeit: Eine Bain-Studie zeigt, wie Start-ups mit weniger Varianten und flexiblen Prozessen die traditionelle Autoindustrie herausfordern. VW behauptet: Wir halten mit.

Sven Prawitz

Eine Studie von Bain zeigt, wie etablierte Autohersteller schnellere Entwicklungsprozesse umsetzen können.

DiechinesischenAutoherstellerhabenderWelt bewiesen,dasssiekonkurrenzfähigeFahrzeuge anbieten können. Sie lernen nicht nur schnell,sondernbringenihreModellezügigaufden Markt. Den Begriff „China Speed“ können manche hierzulande vielleicht nicht mehr hören Dennoch

hat Bosch-Geschäftsführer Markus Heyn in seinem Vortrag auf dem VDA Mobility Innovation Summit genau hier seinen Schwerpunkt gesetzt.

Heyn ging auf die aus seiner Sicht wichtigsten Unterschiede zwischen der traditionellen Arbeitsweise – hier betrachtete er die europäischen OEMs –

und dem aktuellen Benchmark – chinesische E-Auto-Start-ups – ein. Während in der Automobilindustrie bewährte Spezifikationen und Prozesse hochgehaltenwerdensowieeinAbarbeitendesV-Modells undeinNull-Fehler-SOPangestrebtwerden,sinddie neuen Autohersteller deutlich risikofreudiger, beobachtet Heyn. Minimale Anforderungen und gemeinschaftliche Entwicklungsarbeit (mit Risikoteilung) sind für ihn heute der Benchmark für kürzere Entwicklungszyklen. Heyn sprach von 24 bis 30 Monaten für die Fahrzeugentwicklung – im Gegensatz zu 42 bis 63 Monate bei traditionellen OEMs.

MitdenZuliefererngebeesinChinagemeinsame Projektteams – ohne Homeoffice –, Vertrauen statt Verträge und value-for-money (Heyn: „Gut ist gut genug.“). Der Bosch-Manager erwähnte zudem Arbeitsbedingungen, die den Mitarbeitern viel abverlangen. Heyn nannte sie „9-9-6 plus Überlebensmodus“ Er bezieht sich damit auf die Arbeitszeit von 9 Uhr bis21Uhr,ansechsWochentagen.

VW-Konzernsiehtsich konkurrenzfähig

„Chinaarbeitet 9-9-6plusÜberlebensmodus.“

UnternehmenbeiSoftware-getriebenenArchitekturen, während hierzulande „nicht alles schwarz ist, abernochvielgetanwerdenmuss“,gabGeorgesMassing, Mercedes-Benz, auf dem VDA-Kongress seine Sichtwieder.WichtigePunkteseienderAufbaueigener Halbleiter- und Cloud-Infrastrukturen, KI-Entwicklung und eine stärkere Zusammenarbeit von Industrie und Politik Regulierungen müssen innovationsfördernd gestaltet werden, um technologische Fortschritte schneller in die Serie zu bringen. WiediegroßenAutoherstellerderWeltbezüglich ihrer Entwicklungsprozesse aufgestellt sind, haben einige Analysten der Beratungsgesellschaft Bain untersucht. Dabei sind unter anderem deutliche Unterschiede erkennbar geworden, berichten die StudienautorenEricZayerundDanielSuter.Diebeiden Bain-Partner bestätigen grundsätzlich, was Bosch-Geschäftsführer Heyn in Berlin der versammelten VDA-Welt vorgetragen hat. Ihre drei Kernaussagen lauten:

Markus Heyn, Geschäftsführer Bosch

VW-Chefingenieur Axel Andorff widersprach Markus Heyn in manchen Punkten. Er verwies darauf, dass die Entwicklungszeit im Volkswagen-KonzernbereitsaufdemNiveauderStart-ups sei.WährendderMesse„AutoShanghai“EndeApril ist etwa der neue AUDI (in Großbuchstaben, ohne Ringe) „E5 Sportback“ beim Fachpublikum gut angekommen. Im Umfeld der Autoshow hieß es, das von Audi und SAIC gemeinsam entwickelte Modell sei in „nur 18 Monaten“ entstanden.

Zuvor auf dem VDA-Kongress in Berlin verwies AndorffaufdieneueHaltungbeiVWunddiedaraus entstandenen Partnerschaften mit Xpeng und Rivian.Wichtig,soAndorff,istheutzutageeineadaptive Steuerung:„DasGeschäftsmodellmussveränderbar sein.“BeiVWhättemandasantizipiert.BeiderFahrzeugtechnik ist aus seiner Sicht wichtig, die geplanten Systeme so spät wie möglich an die Bedürfnisse der regionalen Märkte anzupassen. So werde die Wiederverwendungsquote laut dem VW-Chefingenieur maximal

Jüngere Autohersteller haben Prozesse, Entwicklungswerkzeuge, Organisation, Technologien und Kultur von Beginn an neu ausgerichtet. Dadurch dominieren chinesische und auch amerikanische

1. Die innovativsten Autohersteller geben weniger als ein Drittel für die Entwicklung neuer Modelle aus als ein traditioneller OEM.

2.Erfolgreiche Hersteller bieten weniger Varianten ihrer Modelle an als ihre weniger erfolgreichen Wettbewerber

3.Traditionelle OEMs benötigen 48 bis 54 Monate, um neue Modelle zu entwickeln. Start-ups schaffen das in 24 bis 30 Monaten. DieerwähntenPunktesindnichtneu:EinigeCEOs europäischer OEMs hatten in der vergangenen Dekadeselbstdavongesprochen,dieZahlderVarianten zu reduzieren. Das ist offenbar nicht überall gelungen. Bain hat einen europäischen Autohersteller identifiziert, dessen Portfolio zwischen 2000 und 2024 um etwa 250 Prozent gewachsen ist. Daher empfehlen die Studienautoren den hiesigen Autobauern, mit weniger Varianten und einem kompakterenPortfoliodieselbeAnzahlKundenzubedienen.

NationaleStandardsvs.hausinterne

Für die erste These haben sich die Autoren einen chinesischen E-Autohersteller herausgegriffen. DiesesnichtnäherbenannteStart-uphabeF&E-Kosten („fullvehicleequivalent“)vongerademal27Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der fünf deutschen

Chinesischer BEVHersteller

Anmerkungen: Durchschnittswerte von 2020 bis 2024; Entwicklungskosten indexiert auf 100 für China BEV-OEM; Zahlen sind Durchschnittswerte von mehreren OEMs oder zeigen typische OEMs Quelle: Bain & Company R&D Benchmarking

OEMs (ohne Opel). Auf einschlägigen beruflichen Netzwerken wurde zuletzt darüber diskutiert, ob die deutsche oder westliche IndustriezusehranihrenProzessen festhalte – und sich damit selbst ausbremse und Innovation verhindere.

„ChinesischeOEMs habenwenigerhausinterneKriterienund Spezifikationen.“

Heiko Rauscher, Managing Director FTI Consulting

Indirekt bestätigte diese These Heiko Rauscher, Senior Managing Director FTI Consulting,AnfangMaiaufdemKongress„Automotive Masterminds“ Er beobacht bei chinesischen OEMs eine andere Herangehensweise: „Sie halten sich stärker an nationale Standards, anstatt hausinterne Kriterien und Spezifikationen aufzubauen.“

HierzulandebekanntistderProduktentstehungsprozess – kurz PEP. Daniel Suter sieht dort „zahlreicheEinsparmöglichkeiten,besondersindenPhasen der Konzeptentwicklung, Serienentwicklung und Erprobung.“Weresschafft,soSuter,Hardware-und Softwareentwicklung voneinander zu entkoppeln, könne viele Prozesse parallel ablaufen lassen.

Eric Zayer macht auf die jüngsten SOP-Verschiebungen aufmerksam, die größtenteils durch unfertige Software verursacht wurden. Er sieht die von SutererwähnteEntkopplungbishernichtdurchgän-

gig umgesetzt. Gerade für die deutschen Hersteller beschreibt Zayer zwei grundlegende Herausforderungen. Erstens die Altersstruktur der Mitarbeiter – in Deutschland eher älter und erfahrener als etwa in China. „Das fördert typischerweise die Kompetenz der Entwickler –kann aber auch die Bereitschaft,neueDingeauszuprobieren, mindern.“ Außerdem beobachtet Zayer im globalenVergleichbeidendeutschenOEMshöhere Ressourcen in der Steuerung und im Middle-Management. Oder mit den Worten von Heiko Rauscher: „Chinesische Hersteller habe deutlich geringere Overhead-Kosten als westliche OEMs.“

Mehr„Gutistgutgenug“

Eine weitere Hürde sieht Bain-Partner Zayer in der Disziplin,dieProjektvorgabeneinzuhalten–Zeitund Budget.MarkusHeyngingindirektinBerlinebenso auf diesen Punkt ein: Er forderte eine „Gut ist gut genugMentalität“ Somagesetwavorkommen,dass derobereFührungskreisentgegenallenErkenntnissenausKundenstudien,dasProduktdesignsverwirft.

Bereiche,indenenderEigenanteil...

sinken muss

Antriebssystem ICE

Overhead

gleich bleiben muss

Karosseriebau

Fahrzeugentwicklung

steigen muss

Antriebssystem BEV

Infotainmentsystem

Energieverteilung

Deutsche OEMs Andere EU OEMs US EV OEMs

Anmerkung: F&E-Eigenentwicklungsanteil (Herstellung vs. Kauf), 2023

„In anderen Führungskulturen gibt es so etwas heutedeutlichseltener“,weißZayer–mitBlicknach Frankreich.

Einen weiteren Punkt, den die Autoren der BainStudie hervorheben, ist die Vergabe-Strategie bei Entwicklungsleistungen. Traditionelle Hersteller setzeninihrenEntwicklungsabteilungenzusehrauf „Steuerer und Beauftrager“ und lagern die „Macher“ aus, heißt es dort. Stattdessen müssten „F&E-MitarbeiterkünftiginderLagesein,kritischeKernkompetenzeninternauszuführenundnurunkritischere und kontextbezogene Tätigkeiten auszulagern“.

BesondereRollederEDLs

Eine entscheidende Rolle sieht Daniel Suter hier bei den Entwicklungsdienstleistern. Sie könnten Talente und Kapazitäten insbesondere in Offshore-Standortenbereitstellen.Zudemhättensiespezialisiertes

Quelle: Bain & Company R&D Benchmarking

Wissen für die digitale Transformation und die Softwareentwicklung

OEMs müssten jedoch die vergebenen Projekte anderssteuernalsbisher.„Hersteller,diedieVergabe auf einer höheren Hierarchie-Stufe organisieren, könnenmehrNutzenziehen,imGegensatzzueiner transaktionalen, projektbasierten Vergabe durch einzelne Entwickler“, sagt Suter.

Beide Bain-Partner warnen jedoch davor, die undifferenziert F&E-Kosten zu senken. Eric Zayer: „Es braucht das richtige Mindset: Der Fokus muss auf langfristigerEffizienzundInnovationliegen,anstatt nur auf kurzfristigen Kosteneinsparungen.“ n

E/E-ARCHITEKTUR

KollaborativeAnsätze erforderneinUmdenken allerBeteiligten

Georges Massing ist bei Mercedes für die Transformation der E/E-Architektur verantwortlich. Bei einem VDA-Kongress in Berlin zeigte er, wo die Autoindustrie hier steht und welche Elektronik-Technologien künftig wichtig werden. Wir haben nachgefragt.

Die Fragen stellte Sven Prawitz

Herr Massing, Sie haben auf dem VDA Mobility Innovation Summit in Berlin drei Bereiche einer modernenE/E-Architekturvorgestellt:a)Zugriff auf die Entwicklungswerkzeuge vom Base- bis zum Integration-Layer. B) Eine schlanke Software-Architektur und c) eine softwareunabhängige, standardisierte Hardware. Wann bringen Sie eine Plattform, die die genannten Punkte erfülltinSerie?

Mercedes-Benz hat frühzeitig erkannt, dass eine hoch zentralisierte E/E-Architektur essenziell ist. Mit MB.OS und den ersten im Jahr 2025 erscheinen-

ZUR PERSON

Dipl.-Ing.

Georges Massing

begann seine Karriere im Jahr 2001 in der internationalen Nachwuchsgruppe der Daimler Chrysler AG. Von 2002 bis 2007 arbeitete er in verschiedenen Positionen innerhalb des Einkaufs und den Baureihen A- und B-Klasse.

2007 wechselte er zum Zulieferer Magna und betreute dort in verschiedenen Leitungspositionen die Komponenten Powersysteme EV/Hybrid-Fahrzeuge und Lichtsysteme. Darüber hinaus leitete er bei Magna die weltweite Vorentwicklung.

Anfang 2015 wechselte er zur BMW AG nach München und verantwortete dort die Entwicklungsumfänge für haptische Bedienelemente und Interieurlicht. Seit 2016 ist Georges Massing wieder bei Mercedes-Benz. Er war zunächst verantwortlich für die Leitung des Centers „User Interaction & Software“ und war damit maßgeblich, an der Entwicklung der neuen Bedienkonzepte beteiligt. Massing führte zweieinhalb Jahre den Bereich „Digital Vehicle and Mobility“ bevor er seine derzeitige Funktion übernahm. Seit März 2021 ist der Manager für die Softwarearchitektur MB.OS, automatisiertes Fahren und die E/E-Architektur des Konzern verantwortlich.

Massing hat einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik, Aeronautik und Astronautik an der Technischen Universität Berlin erworben (1999).

den Modellen setzen wir neue Standards. Unsere zentrale Architektur gewährleistet langfristige Skalierbarkeit.

Mit den Hochleistungsrechnern ändern sich die Anforderungen an Prozessoren und Mikrocontroller. In Berlin sprachen Sie von customized compute.WasmeinenSiedamit?

„Customized compute“ beschreibt die Entwicklung spezialisierter Chips auf Basis modularer ChipletTechnologien. Diese bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Softwareanforderungen.

EsgibtersteArbeitenanAutomotive-Standards für Chiplets? Wie relevant ist diese Technik für Mercedes?

Chiplets demokratisieren den Zugang zu individualisierten Chip-Designs Für Mercedes-Benz sind sie ein Schlüssel zur Bewältigung wachsender RechenanforderungenfürneueSoftwarefunktionen,dasie Skalierbarkeit und Effizienz bei gleichzeitig optimierten Kosten bieten. Ein breites Chiplet-Ökosystem schafft zudem Wettbewerbsvorteile

WassindhierihreAnforderungen?

Unsere Anforderungen liegen in einer erweiterten Portfolioaufnahmeautomotive-fähigerChiplets.Wir streben eine Lösung an, die eine breite Nutzung ermöglicht und Skalierung erleichtert.

Auf der Softwareseite fordern Sie mehr Standards. Zitat: Adaptive Autosar ist zu wenig? Woranmangelteskonkret?

Die aktuellen Standards adressieren oft nicht die wachsenden Anforderungen an modulare und skalierbare Softwarearchitekturen.

Provokant gesagt: Mit weniger Prozessen und FormalismusgibtesmehrInnovationen. StrukturenundProzessesindessenziell,umQualität und Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig müssenwirunskritischhinterfragenundunnötigeHürden abbauen, ohne dabei bewährte Ansätze komplett neu zu erfinden. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Agilität und Struktur zu finden.

Welche Rolle kann hier Open Source Software spielen?

VieleInnovationen–insbesondereimBereichKünstliche Intelligenz – basieren auf Open Source Libraries. Diese sind nicht nur unverzichtbar für die Ent-

Der Mercedes-Benz CLA ist das erste Modell mit der neuen E/E-Architektur „MB.OS“

Der CLA macht einen weiteren Schritt bei der Digitalisierung und bekommt jetzt einen Bildschirm, der sich (fast) durchs ganze Cockpit spannt.

wicklung, sondern auch ein Schlüssel, um globale Innovationen voranzutreiben. Mercedes-Benz setzt aufdiesePhilosophie,umtechnologischeFortschritte voranzutreiben und gleichzeitig die Qualität zu sichern

Handlungsdruck, zu wenige Standards, neue Technik – um schnell zu sein müssen OEMs gewisse Lieferanten früher als üblich in die Entwicklung einbeziehen. Wie weit schwächt das dieVerhandlungspositionIhresEinkaufs?

EineengeZusammenarbeitzwischenOEMsundLieferanten ist notwendig. Gleichzeitig bleibt es entscheidend, Wettbewerb unter den Lieferanten zu fördern.

„EinwesentlicherErfolgsfaktoristeinedurchdachte undkonsequentexekutierte Teststrategie.“

Georges Massing, VP MBOS Automated Driving & Integration E/E

Welche Rolle spielen Entwicklungsdienstleister? Bieten EDLs eine Alternative als Zwischenschritt, bevor sie sich früh auf einen Zulieferer festlegen?

Wir setzen auf kollaborative Ansätze, bei denen OEMs,ZuliefererundEntwicklungsdienstleistergemeinsam Lösungen erarbeiten. Dies erfordert ein UmdenkenallerBeteiligtenunderöffnetneueMöglichkeiten für Entwicklungsdienstleister Beispielsweise können EDLs als Brückenbauer agieren, um spezifische Lücken zu schließen.

Wie wichtig ist für moderne E/E-Architekturen eineExpertisefürBackend-undCloud-Technik?

Das Auto ist heute Teil einer umfassenden Chip-toCloud-Architektur.Off-Board-Kompetenzenprägen dasKundenerlebnismaßgeblich–seiesdurchOverthe-Air-Updates, personalisierte Dienste oder die nahtlose Integration in digitale Ökosysteme.

Welche Risiken gibt es bei der Umstellung auf eineneueE/E-Architekturzuscheitern?

Die Entwicklung einer neuen E/E-Architektur ist ein Zusammenspiel zahlreicher Systeme und Subsysteme. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist daher einedurchdachteundkonsequentexekutierteTeststrategie. Dies minimiert Risiken und stellt sicher, dassKostenundZeitpläneeingehaltenwerdenkönnen. n

Software-defined Vehicle bei Mercedes-Benz

Auf dem VDA-Kongress „Mobility Innovation Summit“ gab Georges Massing einen Einblick in die Software- und E/E-Strategie von MercedesBenz. Jüngere Autobauer hätten Prozesse, Tools, Organisation, Technologien und Kultur von Beginn an neu ausgerichtet. Dadurch dominieren chinesische und auch amerikanische Unternehmen bei Software-getriebenen Architekturen, während hierzulande „nicht alles schwarz ist, aber noch viel getan werden muss“, betonte Massing. Wichtige Punkte seien der Aufbau eigener Halbleiter- und Cloud-Infrastrukturen, KI-Entwicklung und eine stärkere Zusammenarbeit von Industrie und Politik. Regulierungen müssten innovationsfördernd gestaltet werden, um technologische Fortschritte schneller in die Serie zu bringen.

Doch mehr Sorgen bereitet ihm die Hardware: Durch die steigende Verwendung von Künstlicher Intelligenz brauche es zunehmend spezifische Hardware (embedded) und Cloud-Kapazitäten. „Für beides gibt es in der EU keine oder wenig Ressourcen.“ Deshalb sei es für einen OEM wichtig, über eine eigene Cloud-Infrastruktur und ein eigenes Chip-Design nachzudenken.

MASSNAHMEN

FÜR EUROPAS

AUTOINDUSTRIE

In einem Interview mit dem VDA nannte Massing folgende Maßnahmen als notwendige nächste Schritte:

1.Aufbau einer eigenen Halbleiter- und Cloud-Infrastruktur: Eine stärkere europäische Unabhängigkeit in der Chip- und Cloud-Entwicklung sei notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

2.Entwicklung von und mit Künstlicher Intelligenz: Die Integration von Künstlicher Intelligenz ins Fahrzeug und in Arbeitsprozesse müsse vorangetrieben werden. Für Kundinnen und Kunden ergebe sich durch den Einsatz von KI eine flexiblere und effizientere Steuerung von Funktionen. Unternehmen profitierten von verkürzten Entwicklungsphasen durch effizientere Entwicklung und Validierung

3.Zusammenarbeit zwischen Industrie und Politik: Die europäische KünstlicheIntelligenz-Verordnung lege vielversprechende Grundlagen für eine datengetriebene Entwicklung mit KI. Ferner fordert Massing weitere konkrete Maßnahmen und Beschlüsse zu zukunftsentscheidenden Ressorts, beispielsweise zum Aufbau eigener Chip-Produktionen sowie leistungsfähiger Cloud-Infrastrukturen.

„Wer die Software beherrscht, definiert das Fahrerlebnis“, ist sich Massing sicher: „Die Automobilindustrie muss nicht nur ihre technische Kompetenz erweitern, sondern ihre Rolle in einem sich wandelnden Ökosystem neu definieren. “

Dafür brauche es die volle Kontrolle über den Software-Stack, vom Beginn der Software-Entwicklung bis zur Produktion, wo der Code in die Steuereinheiten übertragen wird. Mercedes setze deshalb auf eine eigene Softwarearchitektur, statt eines OEM-übergreifenden Betriebssystems.

Zur Rollenverteilung zwischen Hersteller und Zulieferer sagt Massing: „Der Wechsel zum Software-Defined Vehicle erfordert eine durchgängige, integrierte Architektur – vom Sensor bis zur Cloud.“ Zulieferer mit eigenen, oft proprietären Systemen müssten sich deshalb öffnen; ihre Software integrieren, statt als Insel zu installieren.

WETTLAUF UM DIGITALE SOUVERÄNITÄT

Eine weitere Herausforderung sei der Wettlauf um digitale Souveränität. Die Automobilbranche müsse ihre eigene Innovationskraft gegenüber Tech-Unternehmen behaupten. Die Frage ist laut Massing: „Wird das Auto der Zukunft von traditionellen Automobilherstellern entwickelt – oder weitestgehend von Softwarekonzernen?“

Die Automobilindustrie müsse daher nicht nur ihre technische Kompetenz erweitern, sondern ihre Rolle in einem sich wandelnden Ökosystem neu definieren. Mercedes-Benz habe sich dazu entschlossen, eine Softwarecompany zu werden (sp)

AKKODIS

Diversifizierungistfüruns keinTrend,sondernStrategie

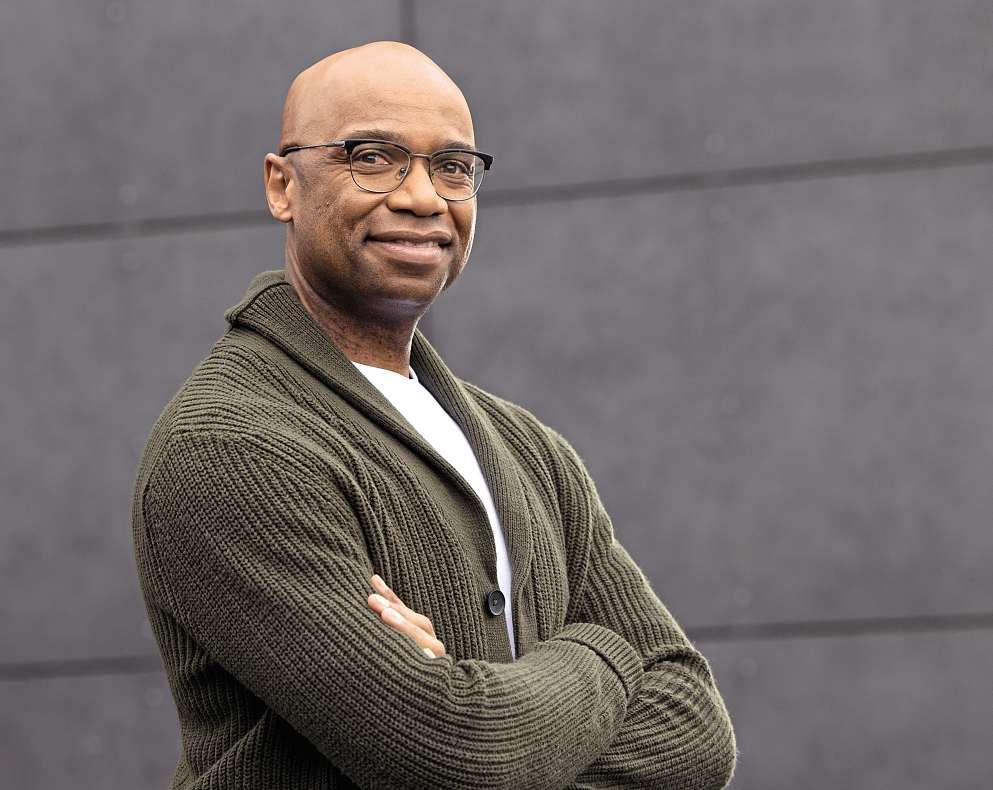

Peter Mehrle, CEO Akkodis Germany, über die Erwartungen an das Jahr 2025, den Entwicklungsstandort Deutschland, die notwendige Diversifizierung des Geschäfts, Künstliche Intelligenz und die Zukunft der EDL-Branche.

Claus-Peter Köth

Herr Dr. Mehrle, wie lautet Ihre Bilanz für die Akkodis Germany mit Blick auf das Geschäftsjahr2024?

Peter Mehrle: Es war ein bewegendes Jahr – auf vielen Ebenen. Die anhaltende Transformation in der Automobilindustrie ging auch an unsnichtspurlosvorüber.Der hohePreisdruckunddassehr wettbewerbsintensiveUmfeld führte in dem Sektor zu Umsatzrückgängen. Teilweise konntenwirfehlendesAutomotive-Geschäftmitgezieltem Wachstum in anderen Industrien kompensieren. Dank des Engagements und der Kompetenz unserer Teams haben wir uns insgesamt gut im Marktumfeld behauptet. Das macht mich optimistisch für das, was vor uns liegt.

„MitKIautomatisieren wirheute,was morgenStandardist.“

Standort dementsprechend nicht wie geplant ausgelastet. Wir prüfen derzeit verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel ob wir weitere Partner mitreinholen. Hierzu haben wir das Projekt „Workspace Connect“ ins Leben gerufen, das Unternehmen mit zukunftsgerichteten Visionen in einem kreativen Arbeitsumfeld zusammenbringen soll.

Peter Mehrle, CEO Akkodis Germany

Wie sind Sie in das Jahr 2025 gestartet? Gibt es erste Anzeichen, dass die OEMs wieder verstärkt investieren?

EndeSeptember2024eröffnetederInnovationshub von Akkodis in Wolfsburg. Haben sich Ihre Erwartungen an den neuen Standort seither erfüllt?

EinZielwares,mitdemneuenInnovationshubunsere Aktivitäten in Wolfsburg und Umgebung zu bündeln. Das ist uns gut gelungen und wird von den Kunden entsprechend wahrgenommen und honoriert. Auf der anderen Seite ist das Marktumfeld in Wolfsburgaktuellbesondersherausforderndundder

ZUR PERSON

Dr. Peter Mehrle

ist seit 2022 CEO Germany von Akkodis. Der 42-Jährige studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Kaiserslautern und der ENSGSI in Frankreich. Von 2013 bis 2020 erwarb er an der University of Gloucestershire den Titel „Doctor of Business Administration“. Seine berufliche Laufbahn startete Mehrle im Jahr 2008 Er begleitete die Übernahme von MBtech durch AKKA und wechselte danach in die Finanzorganisation des Dienstleisters. 2021 wurde er CEO von AKKA Germany.

Bei unserer Planung im vergangenen Jahr sind wir für 2025 von einer früheren Markterholung ausgegangen. Die US-Zollpolitik und die Reaktionen daraufhabenjedochfürneueUnsicherheitenimMarkt gesorgt Investitionen werden weiterhin zurückgehalten.

Mittelfristigbinichjedochoptimistisch.DieAutohersteller müssen aktualisierte Produkte auf den Markt bringen, weshalb der Bedarf an unserer Digital-Engineering-Expertise steigen wird.

WiebegegnenSiedemhohenPreisdruck?

Zum einen mit einer optimierten globalen Ressourcenverteilung über unsere internationalen Entwicklungsstandorte. Zum anderen sehen wir große Effizienzsteigerungen und damit Kostenvorteile in der Automatisierung unserer Entwicklungsumfänge –etwadurchdenEinsatzvonKI-ToolsinderKonstruktion und im Software-Coding

Welche Entwicklungsdienstleistungen sind am StandortDeutschlandnochmöglich?

Grundsätzlich alle. Die KI bietet hier neue Chancen. Die Frage ist, baue ich ein Konstruktionsteam zum Beispiel in Indien auf oder automatisiere ich die Konstruktionstätigkeitenhierzulandeundhaltedas Team in Deutschland. Zudem holen aufgrund der geopolitischen Entwicklung einige Unternehmen auchwiederThemenzurücknachDeutschland,etwa um Kernkompetenzen zu wahren. In jedem Fall verbleiben in Deutschland die Steuerung der LeadfahrzeugeoderderEuropa-Varianten,dasfahrzeugnahe Testing,derPrototypenbauunddieInbetriebnahme.

In welchen Regionen rechnen Sie mit einem überdurchschnittlichenWachstum?

DIENSTLEISTER

Grundsätzlich sehen wir Wachstumspotenziale in den Ländern, in denen die Bevölkerung und der Wohlstand zunehmen. China, Indien und Südamerika werden insofern Wachstumsmärkte für unsere Kunden bleiben. Grundsätzlich sind wir, nicht zuletztauchdurchunsereMutter„TheAdeccoGroup“, geografisch weltweit vertreten und können in allen RegionenderErdebeiBedarfschnellhochfahren In ChinaetwasindwirindenvergangenenJahrensehr stark gewachsen. Heute beschäftigen wir dort 800 MitarbeiterinnenundMitarbeiter.Je50Prozentdes Geschäfts generieren wir mit internationalen und lokalen OEMs

WievielProzentIhrerUmsätzeerzielenSienoch mit Automotive-Kunden? Muss die Diversifizierung Ihres Geschäfts weiter zunehmen, um zu wachsen?

Unser Umsatzanteil mit der Automobilindustrie liegtaktuellzwischen60und70Prozent Alsichvor dreiJahrenandieSpitzederAkkodisGermanykam, warenesnochannähernd90Prozent.Daszeigt,dass die Diversifizierung des Geschäfts schon lange eine strategische Säule von uns ist – einer unserer größ-

„Systemintegrationwird zurKernkompetenzder Mobilität.“

Peter Mehrle, CEO Akkodis

Germany

ten Kunden kommt zum Beispiel aus der Luftfahrt. Durch das schwache Automobilgeschäft haben wir unserenVertriebinRichtungandererIndustrienverstärkt. Zum Beispiel werden auch im Defense-Bereich viele unserer Kompetenzen gebraucht – und Offshoring funktioniert dort nicht. Energy & Clean Technology, Life Sciences & Healthcare, Aerospace undderöffentlicheSektorsindweitereZielbranchen für uns. Des Weiteren vereinen wir eine hohe Technologie- und Engineering-Expertise im Bereich Smart Industry. Und wir verfügen über eine sehr hohe IT-Dienstleistungs-Kompetenz.

Um künstliche Intelligenz voranzutreiben, ist AkkodisjüngstderIPAI-Communitybeigetreten. Was versprechen Sie sich von diesem Engagement?

Die Akkodis-Gruppe entwickelt sich zu einer „AIFirstCompany“mitKIalsdurchgehendverfügbares Unterstützungsinstrument für den Menschen. Meine Prognose lautet: Nicht die KI wird unsere Jobs wegnehmen, sondern die Menschen, die mit KI umgehen können – weil KI-Tools uns helfen werden, effizienter zu entwickeln und zu produzieren.

Von der IPAI-Community erwarten wir uns einen besseren Austausch mit Partnern und anderen Unternehmen,dieauchanKI-Projektenarbeiten,sowie mit Experten aus Wissenschaft und öffentlichen Institutionen.GemeinsamwollenwirdiebestenTalente und modernsten Technologien nutzen, um globale Herausforderungen zu meistern und neue Maßstäbe in der KI-Entwicklung zu setzen

WelchePotenzialesehenSiekonkretimEinsatz künstlicherIntelligenzinderEntwicklung?

Wir verwenden KI-Tools schon seit vielen Jahren unteranderembeimKonstruieren,imTesting,inder Software-Entwicklung oder beim sogenannten Requirement Engineering, also der Bearbeitung von Anforderungen unserer Kunden. Mit „Akkodis AICore“ haben wir zum Beispiel eine modulare Plattformentwickelt,diedensicherenEinsatzvonMachine-Learning-Methoden und generativer KI im Fahrzeugkontext ermöglicht.

WelcheProjektehabenfürAkkodisGermanyim Jahr2025diehöchstePriorität?

Die Automobilindustrie wird auch in diesem Jahr vonderTransformationgeprägtsein.Hierwollenwir mitunserenVertriebsteamsproaktivaufdieKunden zugehen und ihnen attraktive Lösungen anbieten Dadurch, dass die OEMs ihre vertikale Integration ausbauen, werden Dienstleister wie Akkodis verstärktalsSystemintegratorundGesamtfahrzeugentwickler benötigt. Wir investieren sehr stark in diese beiden Bereiche, nicht zuletzt auch, weil dort die Auftragspakete größer werden. BranchenübergreifendtreibenwirdieThemenKI,Digitalisierungund Diversifikation weiter voran.

VorknappzweiJahrenhabenSieaufderIAAMobility mit dem eigens entwickelten Urban LifestyleVehiclefürgroßeAufmerksamkeitgesorgt. WashabenSiediesesJahrfürMünchengeplant?

Wir werden mit unseren Technologie-Experten und Vertriebsteams vor Ort sein und sehr aktiv in viele Gespräche mit den Kunden gehen. Einen eigenen Stand haben wir dieses Mal nicht, wenngleich es ei-

Gemeinsam stark: Um künstliche Intelligenz voranzutreiben, ist Entwicklungsdienstleister Akkodis der IPAI-Community beigetreten.

nige attraktive Show Cases zu zeigen gäbe. Etwa unser autonomes Unterwasserfahrzeug „Greyshark“ zur Überwachung und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Als Spezialisten für die Energieversorgung haben wir maßgeblich zur Entwicklung des Batterie- und Brennstoffzellensystems beigetragen.

Mit welchen Leistungen sehen Sie eine besondersgutePerspektivefürdieUnternehmensentwicklungderAkkodis?

Im Digital Engineering sehen wir einen deutlichen Anstieg der F&E-Ausgaben – global und in Deutschland. Unter dem Konzept der „Smart Industry“ kombinieren wir die Entwicklung physischer Produkte mit fundierter Software- und Digitalisierungskompetenz. So schaffen wir integrierte Lösungen, bei denen Hardware, Software und Cloud-Anwendungen nahtlos zusammenwirken.

braucht es Partner, die Entwicklungsexpertise über Systemgrenzen hinweg mitbringen.

ZumAbschlusseinBlickaufdieEDL-Brancheals Ganzes: Was sind hier aktuell die großen Themen mit Blick auf Kompetenzen, Akquisitionen, Diversifizierungetc.?

Die Konsolidierung bei den Kunden und in der EDLBranche wird weitergehen. Außerdem fordern die Kunden von den Engineering-Dienstleistern zunehmend eine globale Präsenz: Global denken, global zusammenarbeiten, global betreuen, lautet die Prämisse. Ein Grund, weshalb wir unseren globalen Lieferverbund in den vergangenen Jahren noch einmal gestärkt haben. Hinzu kommt die notwendige Diversifizierung

AllesinallemwirdesfürkleinereIngenieurbüros somit künftig noch schwerer werden. Auch die Künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass sich dieSpreuvomWeizentrennt.Unternehmen,diehier rechtzeitiginvestiertundKIindieEntwicklungsprozesse integriert haben, erzielen bereits heute Effizienzgewinne und können sich so besser am Markt behaupten. n

EineweitereStärkevonAkkodissinddieThemen Systemintegration, End-of-Line-Testing sowie VerifikationundValidierungdesgesamtenSystems.Wie gesagt, hier kommt uns entgegen, dass die OEMs ihre vertikale Integration ausbauen – denn dafür Sonderveröffentlichung

Bild: Ak ko dis

Zwei Anwendungsfelder – ein Systemansatz: KI-gestützte Dokumentenverarbeitung und automatisierte Qualitätskontrolle im Produktionsumfeld.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Standardisierungtrifft Systemintegration

Ob funktionale Sicherheit, Datenhoheit oder Systemintegration: Wer KI direkt im Fahrzeug oder Backend einsetzen will, braucht mehr als leistungsfähige Algorithmen. Akkodis bietet skalierbare Technologien, regulatorisches Know-how und Validierungskompetenz entlang der Entwicklungs- und Integrationskette.

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Schlüsseltechnologie für die nächste Generation automatisierter Fahrfunktionen. Ihr Potenzial ist enorm – aber nur dann abrufbar, wenn sie transparent,validierbarundzertifizierbaristundaufkorrekten, unverfälschten Trainingsdaten basiert Ein Serieneinsatz darf nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die Technologie sicher beherrscht wird, sodass Akzeptanz und Vertrauen der Kunden aufgebaut werden können. Gerade bei komplexen, sicherheitskritischen Systemen für FahrerassistenzundautonomeFahrfunktionensteigendieAnforde-

rungenanEntwicklung,AbsicherungundDatensouveränität.AkkodisbegegnetdieserHerausforderung, indem regelbasierte und KI-gestützte Ansätze mit tiefgreifender regulatorischer Expertise kombiniert werden – und leistet so einen Beitrag zur sicheren Mobilität der Zukunft.

ValidierunginderPraxis: Verfahren&Werkzeuge

Die Absicherung KI-basierter Funktionen erfordert einlückenloses,nachvollziehbaresundskalierbares

Bild:

Test- und Validierungskonzept. Akkodis setzt dafür aufeineKombinationetablierterTestverfahren–darunter HiL-, SiL-, MiL und ViL – sowohl im Labor als auch auf dem Testgelände, ergänzt um fortschrittliche Prüfmethoden auf Basis neuronaler Netzwerke. Das Tool „AI-Core TestAId“, dessen Entwicklung vor fast zehn Jahren in enger Zusammenarbeit mit einem führenden Automobilkonzern begann, wird idealerweiseinKombinationmit„PROVEtech“,einer weiteren Produktlinie von Akkodis eingesetzt, um maximale Testeffizienz, Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Lösung ermöglicht unter anderem die automatisierte,vernetztePrüfungvisuellerHMI-Systeme zur Verkehrszeichenerkennung – einschließlich Fahrzeugkommunikation und akustischer, zeitkritischer Warnfunktionen. Auch in der industriellen Anwendung, etwa in der Motorenfertigung, ließen sich signifikante Qualitäts- und Effizienzgewinne realisieren. So wird eine Brücke zwischen simulationsgestützter Entwicklung und realer Produktionsabsicherung geschlagen.

PlattformenfürDatenintelligenz& Integration

DarüberhinaushatdasUnternehmenmit„Akkodis AI-Core“einemodularePlattformentwickelt,dieden sicheren Einsatz von Machine-Learning-Methoden und generativer KI im Fahrzeugkontext ermöglicht. Besonders in sogenannten On-Premises-Szenarien, beidenenDatensicherheitundModellkontrolleentscheidendsind,profitierenKundenvonderFlexibilitätderPlattform.ErgänzendeToolsvonAkkodiswie „AI-Core Meta“ ermöglichen die automatisierte Extraktion relevanter Szenarien aus komplexen Fahrdaten.

Dies bildet die Grundlage für szenariobasiertes Testen, Ground-Truth-Extraktion und die validierbare Abbildung realer Verkehrssituationen. Die LösungenvonundmitAkkodissindaufdieinternationale,kollaborativeZusammenarbeitzwischenOEMs, Zulieferern und Technologiepartnern ausgerichtet und lassen sich nahtlos in bestehende DevOps-Umgebungen integrieren.

KI-AbsicherungimRealbetrieb:

ProjektemitPraxisbezug

AkkodisbringtseineKI-Expertiseauchinöffentlich geförderte Projekte ein – etwa im Rahmen des vom

Sonderveröffentlichung

BundesministeriumfürWirtschaftundKlimaschutz (BMWK)gefördertenForschungsprojektSafeAI,das gemeinsammitAutomobilherstellernundTier-1-Zulieferern an der Absicherung von KI-Systemen für sicherheitskritischeFunktionenarbeitet.Dabeiwerden Modelle zur Fußgänger- und Objekterkennung aufKonformitätmitStandardswieISO8800geprüft und entsprechende Werkzeuge zur Validierung entwickelt. Im Fokus steht dabei nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die regulatorische Zulassungsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

EinweitererBausteinistdieErprobungfahrerloser Systeme. Zum Einsatz kommt dabei auch der „Automated Testing Ground (ATG)“ – eine Lösung von Akkodis, bei der mit intelligenter Technologie ausgestattete Fahrzeuge Testabläufe autonom durchführen.DassteigertReproduzierbarkeit,Testqualität undEffizienz ImRepliCar-Projektwirdzudemunter anderemmitPorscheaneinerReferenzsensorikzur präzisen KI-Validierung gearbeitet.

StandardisierungalsSchlüsselzur Skalierung

Neben der technologischen Absicherung entscheidetauchdieStandardisierungdarüber,obKI-Lösungen skalierbar und zuverlässig in komplexe Fahrzeugarchitekturen integriert werden können Mit der aktiven Mitarbeit in Organisationen und GremienwieASAMe.V.,derModelicaAssociation,dem VDAundweiterenBrancheninitiativenbringtAkkodis seine Erfahrung in die Weiterentwicklung von Standards wie OpenSCENARIO, OpenDRIVE oder FMI/FMU ein – auch im Kontext virtueller Absicherung. Ziel ist es, Entwicklung, Simulation und IntegrationüberSystemgrenzenhinweginteroperabelzu gestaltenunddamitdieindustrielleAnwendbarkeit von KI systematisch zu erleichtern. Auch für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bildet dies eine zentrale Voraussetzung

Der erfolgreiche Einsatz und die Validierung von KI-Algorithmen im Fahrzeug fordern ein tiefes VerständnisfürSysteme,DatenundregulatorischeRahmenbedingungen. Durch Validierungsprodukte, praxisnahe Entwicklung und aktive Standardisierungsarbeit schafft Akkodis die Grundlage dafür, dassKIsowohlinderAutomobilbranchealsauchin weiterenIndustriennichtnurfunktioniert,sondern auch zugelassen und skaliert werden kann – in Deutschland, Europa und darüber hinaus. n

EDAG GROUP

DasMindsetmusssich verändern

Harald Keller, CEO der EDAG Group, über die Neuaufstellung des EngineeringDienstleisters, die Diversifizierung des Geschäfts sowie die Verknüpfung von Produktentwicklungs- und Produktionsplanungsprozess.

Claus-Peter Köth

HerrKeller,imJahr2024istEDAGindieVerlustzone gerutscht. Welche Erwartungen haben Sie andaslaufendeJahr?

HaraldKeller:WirhabendasGeschäftsjahr2024mit einem bereinigten EBIT von 31,1 Millionen Euro abgeschlossen–durchRestrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 34,5 Millionen Euro mussten wir einen niedrig einstelligen Verlust ausweisen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres wurde unsere Prognose bestätigt, mit Rückgängen bei Umsatz und EBIT Wir rechnen erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer zunehmenden Erholung des Marktes.

Neu sind seit Jahresbeginn Mobility Solutions, IndustrySolutionsundPublicSolutions.Welche AufgabenbündelnSieindiesenFeldern?

Mobility Solutions ist das größte Geschäftsfeld der EDAG Group Hier liegt der Fokus auf Dienstleistungen entlang des automobilen Entwicklungsprozesses,derElektronikentwicklungsowiederVerantwortung von Modulen, Derivaten und Gesamtfahrzeugen.AußerdembegleitenwirunsereKundenbeider Realisierung von Trendthemen wie autonomes Fahren, innovative Antriebstechnologien und Nachhaltigkeit. Ganzheitliche und branchenspezifische Lösungen rund um die Entwicklung von Smart ProductsundSmartFactoriesfindensichunterIndustry Solutions wieder Abgerundet wird das Portfolio durch die Entwicklung ergänzender digitaler und KI-gestützter Ökosysteme und die Integration der einzelnen Elemente in das sogenannte Industrial

ZUR PERSON

Harald Keller

ist seit 1. Juli 2024 CEO der EDAG Group und seit 1. Juni 2019 Geschäftsführer der EDAG Engineering GmbH. Zwischen 1995 und 2007 war er bei EDAG bereits in verschiedenen Funktionen tätig. Von 2007 bis 2010 war Keller Geschäftsführer bei der Frimo Group, von 2011 bis 2013 Geschäftsführer bei F.S. Fehrer und von 2013 bis 2016 Geschäftsführer (CEO) der MBtech Group, sowie Akka Deutschland 2017 übernahm er die Segmentleitung Vehicle Engineering bei EDAG

Sonderveröffentlichung

Metaverse.InnerhalbPublicSolutionsunterstützen wirStädte,Landkreise,Bundesländersowiekommunale IT-Dienstleister bei der Prozessoptimierung, Datenvernetzung und der digitalen Infrastruktur

WelcheGrundüberlegungenstehenhinterdieser Neuaufstellung?

Wir wollen mit dem neuen Portfolio den Fortschritt in Mobilität, Industrie und öffentlichem Sektor vorantreiben und gleichzeitig unser Geschäft diversifizieren. Zu den neu identifizierten Zielbranchen gehören unter anderem Defence, Medizinprodukte, erneuerbare Energien, Schienenverkehr und die Halbleiterindustrie

Die Diversifizierung erscheint alternativlos aufgrund des schwächelnden Automotive-Geschäfts.

Umzuwachsen,wollenundmüssenwirunskünftig breiter aufstellen. Daher haben wir bereits vor einigen Jahren damit begonnen unser Geschäftsmodell zu diversifizieren. „Automotive only“ wird meiner Meinung nach aus unternehmerischer Sicht kein tragfähigesKonzeptmehrsein.AufderanderenSeite gibt es sehr viel Knowhow der EDAG, das man auch außerhalb der Automobilindustrie gewinnbringend einsetzen kann – schließlich war AutomotivelangeJahreVorreiterfürandereBranchen,allen voran in der Digitalisierung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen.

Wie weit ist die Diversifizierung bei der EDAG bereitsfortgeschritten?

WirhabenvielversprechendeAufträge,etwaausden BereichenMedizintechnikoderDefence,wohöchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit erforderlich sind.MitdiesenAufträgenkönnenwirArbeitsplätze in Deutschland absichern. Außerhalb der Automobilindustrie wird aktuell deutlich stärker auf den Mehrwert einer Entwicklung vor Ort geschaut, und somit ist nicht mehr nur der Preis entscheidend für den Auftragszuschlag.

WiesiehtdieserMehrwertaus?

Mit den hierzulande über viele Jahre erprobten und optimierten Prozessen ist vor allem eine schnellere Time-to-Market möglich.

DassolltebeidenetabliertenAutomobilherstellern im Wettbewerb mit China auf großes Interessestoßen.

Jaundnein.DasInteresseistgroß,aberdieEntscheidungsprozesse in den Konzernen sind langwierig AußerdemistindenaktuellenAusschreibungenein niedrigerStundensatzwichtigeralseineVerkürzung von Time-to-Market.

Aber alle OEMs reden doch vom notwendigen China-Speed.

Ja, aber der Innovationstopf in China kocht ganz anders.AufderAutoShanghaiwurdenjüngstmehrals 100neueModellevorgestellt.DieInnovationstreiber der Branche kommen dabei längst nicht mehr nur aus dem klassischen Fahrzeugbau.

Inwieweit profitiert EDAG China von dieser Dynamik?

EDAG ist in China zuletzt sehr gut gewachsen. Wir beschäftigenvorOrtbereitsrund600Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben alle Hände voll zu tun. Mehr als ein Drittel des Geschäfts kommt bereits von lokalen Automobilherstellern – Tendenz steigend.

EDAG entwickelt derzeit an weltweit 80 Standorten. In welchen Regionen rechnen Sie mit einemüberdurchschnittlichenWachstum,welche StandortewerdenanBedeutungverlieren?

IndienhatsichindenletztenJahrenalsglobalesZentrum für Softwareentwicklung, Embedded Systems unddigitaleServicesetabliert.Diedortverfügbaren Talente, kombiniert mit einer ausgeprägten IngenieurkulturundeinerwachstumsfreundlichenPolitik, machen die Region attraktiv. Gerade in den Bereichen Software-Defined Vehicle, KI, Cloud-Integration und Simulationstechnologie wächst die NachfragenachEngineering-Servicesrapide–sowohlfür denlokalenMarktalsauchfürinternationalagierende OEMs, die Entwicklungsressourcen auslagern. Auch China bleibt ein relevanter Markt. Viele westliche OEMs müssen Entwicklungsanteile lokalisieren,umregulatorischenAnforderungenzugenügen und marktfähig zu bleiben.

Auf der Hannover Messe haben Sie die Verknüpfung des Produktentwicklungsprozesses mit

Das von EDAG auf der Hannover Messe gezeigte Industrial Metaverse verbindet die Elemente Smart Product, Smart Factory, Smart People und Smart Ecosystem.

Bild: ED AG

dem Produktionsplanungsprozess präsentiert. WassinddieentscheidendenVorteilediesesAnsatzes?

MitderdurchgängigenDigitalisierungundVerknüpfung beider Prozesse kann zum Beispiel eine Änderung in der Produktentwicklung unmittelbar die Konsequenzen in der Produktion aufzeigen. Das schafft Transparenz und Geschwindigkeit. Das von uns gezeigte Industrial Metaverse verbindet die Elemente Smart Product, Smart Factory, Smart People und Smart Ecosystem. Es ist für uns die Heimat der digitalenZwillinge,derPlatz,woderdigitaleZwilling des Produktes und der digitale Zwilling der Produktionzusammenkommenundmiteinanderinteragieren. Dadurch lassen sich Produktionsanlagen effizienter steuern und gestalten.

WiewardieResonanz?

Durchweg positiv. Wir haben vielversprechende GesprächemitEntscheidungsträgerngeführt–aufAugenhöhe und mit ganz konkretem Projektfokus. UnsereIndustriekundensindsehrdaraninteressiert, wie sie ihre eigenen Prozesse optimieren können EDAGistprädestiniertfürDesignforManufacturing

Das belegt auch unsere Auszeichnung mit dem FactoryInnovationAwardinderKategorie„Plattformen fürdievernetzteFabrik“diewirimRahmenderMesse erhalten haben. Darüber hinaus sind wir von NvidiamitdemIndustryInnovationAwardausgezeichnet worden, der herausragende Bemühungen und den innovativen Geist bei der Nutzung von Nvidia Omniverse und KI-Technologien belegt.

Was muss sich Ihrer Meinung nach bei der Verknüpfung von Produktentwicklungs- und Produktionsplanungsprozessverändern?

Das Mindset muss sich verändern. Um das „Design forManufacturing“zurPerfektionzutreiben,giltes die Produktionsverantwortlichen zu einem frühen Stadium der Produktentwicklung einzubinden.

Welche Potenziale bietet der KI-Einsatz in der (Automobil)Entwicklung?

KünstlicheIntelligenzinderAutomobilentwicklung eröffnet enorme Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In der frühen Entwicklungsphase ermöglicht KI etwa eine schnellere Analyse großer Datenmengen aus Simulationen. Ein weiteres konkretes Beispiel ist die KI-gestützte OptimierungvonFahrzeugarchitekturen–seieshinsichtlich Gewicht, Materialeinsatz oder Energieeffizienz. In

Bild: ED AG

Sonderveröffentlichung

Harald Keller: „Unsere Industriekunden sind sehr daran interessiert, wie sie ihre Prozesse optimieren können.“

der Softwareentwicklung, insbesondere beim autonomen Fahren, ist KI ohnehin ein Schlüsselfaktor: Ohne maschinelles Lernen wären viele sicherheitsrelevanteSystemeundAssistenzfunktionen,wiewir sie heute kennen, nicht realisierbar Wir haben in derVergangenheitvieleunterschiedlicheUseCases untersucht und bringen das Potential von KI in der EntwicklungheuteschonmitmessbaremMehrwert in Kundenprojekte ein. Die Vorteile reichen von mehr Agilität in der Anforderungsphase bis hin zu KosteneinsparungeninderValidierungsphase–bei insgesamt höherer Qualität und kürzerer Time-toMarket.

Welche generellen Trends sehen Sie in der EDLBranche, wohin entwickeln sich die Engineering-Dienstleister?

Engineering-Dienstleister stehen derzeit an einem strategischenWendepunkt.Früherwarensieprimär als verlängerte Werkbank für OEMs und Tier-1-Zulieferer tätig Heute wandelt sich ihre Rolle: Der Trend geht klar in Richtung mehr Eigenverantwortung,SystemkompetenzundEnd-to-End-Lösungen. Ein zentraler Treiber ist die zunehmende Komplexität der Fahrzeuge – insbesondere durch Elektrifizierung, Software und automatisiertes Fahren. Das erfordert tiefgreifende interdisziplinäre Expertise. EDLs entwickeln sich dadurch zu Innovationspartnern,dienichtnurumsetzen,sonderngeradeinder Entwicklungsmethodik neue Impulse und Maßstäbe setzen. n

ASAP hat ein Center of Competence für KI-Anwendungen ins Leben gerufen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Fahrzeugentwicklung aufneuemNiveau

Die ASAP Gruppe beschäftigt sich intensiv mit der Einbindung von KI/GenAI in die Erstellung und Validierung von Softwareanforderungen für die Automobilindustrie. Warum diese Anwendungen unverzichtbar sind – und unter welchen Voraussetzungen sie für einen Wettbewerbsvorteil sorgen.

KI oder AI, sprich Künstliche Intelligenz, ist in aller Munde. Dabei geht es zunächst darum, dass Aufgaben, die bislang durch Menschen ausgeführtwurden,aneinSystemodereineMaschine übertragen werden. Der Einsatz von KI wird gerade in der Automobilindustrie immer wichtiger und sogar ein wesentlicher Erfolgsfaktor werden Die Künstliche Intelligenz kann gerade in der Automobilentwicklung mit seiner großen Menge an anfallenden Daten und Routineaufgaben dazu beitragen, Prozesse zu verbessern und zu beschleunigen Wird

dieKIrichtigauf-undeingesetzt,sorgtsiefüreinen Innovations-undKostenvorteil,undzwaralleindeshalb, weil sie den an der Fahrzeugentwicklung beteiligtenMenschenmehrZeitfürkreativeAnteilean ihrer Arbeit und für die Lösung herausfordernder Probleme gibt.

Darauf zu verzichten, kann sich kein Marktteilnehmer mehr leisten. Denn die Fahrzeugsysteme, dieentwickeltundbewertetwerdenmüssen,werden immer komplexer, so zum Beispiel im Bereich des AutonomenFahrens.Gleichzeitigverkürzensichdie

Bild: AS AP Grup pe

Entwicklungszyklen. Es bleibt also immer weniger Zeit für immer aufwendigere Aufgaben. Um diese bewältigenundiminternationalenWettbewerbmithalten zu können, sind intelligente Systeme und Maschinen vonnöten.

KI-ModellelösenkomplizierteAufgaben

Die Automatisierung von Abläufen durch KI stellt dabeinureinenTeilaspektdar Diezugrundeliegenden Modelle bieten vielmehr erst dann einen wirklichenMehrwert,wennsiesinnvolleEntscheidungskriterien „erlernen“ und aufgrund dieses „Wissens“ auch kompliziertere Aufgaben lösen können Dafür braucht es die richtigen Daten in der richtigen Qualität und in der richtigen Menge. Und es braucht außerdemExpertinnenundExperten,diemitihrem WissenundihrerErfahrungdieseAspektemiteinander richtig in Bezug setzen.

Umdaszugewährleisten,hatdieASAPGruppeein divisionsübergreifendesCenterofCompetenceunter LeitungvonMaikKetels,DirectorDivisionElectrics/ Electronics, ins Leben gerufen: Fachleute aus den ASAP Bereichen Data Science und KI, aus der Software- und Elektronikentwicklung sowie aus den Leistungsfeldern Test & Validation sowie Vehicle EngineeringundConsulting&Servicebeschäftigen sichhiermitderEinbindungvonKI,etwavonGenerativerAI(GenAI)undLargeLanguageModels(LLM), in die Automobilentwicklung und entwerfen dafür eigene Lösungen.

ImCenterofCompetencelaufendie Fädenzusammen

Die Experten arbeiten darüber hinaus eng mit FachleutendesMutterkonzernsHCLTechzusammen,die eigene GenAI-Modelle für verschiedene andere Geschäftsbereicheentwickeln.ImCenterofCompetencelaufendieFädendesASAPKnow-howsimBereich Automotive Engineering und KI sowie die GenAIExpertise von HCLTech aus anderen Industrien zusammen und kommen in innovativen Anwendungen für Kunden und Partner zum Tragen. Diese profitieren von dem großen Pool an Experten sowie davon, dass sich Projekte in jeder Größenordnung skalieren lassen.

So hat ASAP beispielsweise eine GenAI-Lösung entwickelt,diemitdemspezifischenKnow-howvon ASAP augmentiert und für Automotive-Projekte maßgeschneidert ist. Die Lösung unterstützt Ent-

Passende KI-Lösungen sorgen zunehmend für einen Wettbewerbsvorteil. Bild: unsplash

wicklerbeispielsweisebeiderCode-Analyseund-Erstellung,derDurchführungvonTests,derFehleranalyse und der Dokumentation. LLM-Modelle helfen unter anderem bei der Analyse von Texten und Bildern sowie der Generierung von Inhalten.

MitAutomotive-Know-howtrainiert

DieKI-LösungvonASAPistvorallemangesichtsder hohen Komplexität für die Erstellung und Absicherung von Softwarefunktionen für das Autonome Fahren relevant und kann zum Beispiel dafür verwendet werden, das bei der ADAS/AD-Entwicklung genutzte Keyword-Driven-Testing deutlich zu beschleunigen.DieASAPAIabstrahiertdabeiausden AnforderungendieentsprechendenSchlüsselwörter, ausdenenTestfällegeneriertundaufgeführtwerden. Sie übernimmt somit Aufgaben, die ansonsten mit einem deutlich höheren Zeitaufwand manuell durchgeführt werden müssten. Damit trägt sie zu einereffizienterenValidierunginklusiveeinerhöheren Testabdeckung und einer schnelleren Time-toMarket bei.

ASAPnutztseineGenAI-Lösungbereitsinmehreren Kundenprojekten bei der Erstellung und AbsicherungvonSoftwarefunktionenimKontextADAS/ AD In dem Zuge entwickelt sich die Plattform beständig weiter. Zum einen werden kontinuierlich neue Informationen aus der RAG-Pipeline eingespeist.DiesekanneinemgenerischausgelegtenLLM zusätzlich projektspezifische Zusammenhänge bereitstellen. Zum anderen fließen die Erkenntnisse der Anwenderinnen und Anwender ein. Jede neue ErfahrungmachtdieGenAI-LösungsomiteinStück besser n

INTERNATIONALISIERUNG UND DIGITALISIERUNG MIT KI

WichtigeSäulender Zukunftsorientierung

Andreas Fink, Mitglied des Vorstands Technik bei Bertrandt, gibt Einblicke, welche Chancen sich für den Engineering-Dienstleister ergeben und wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in der aktuellen Zeit besonders hilfreich sind.

Herr Fink, die aktuelle Situation der Automobilzuliefererindustrie stellt Unternehmen wie Bertrandt vor viele Herausforderungen. Was sind dieChancenindieserLage?

Trotz globaler Herausforderungen erkennen wir, dass unsere Kunden ihr Produktportfolio erneuern und erweitern. Diese Weiterentwicklung findet geographisch in einer anderen Verteilung statt und es sindEntwicklungenmitniedrigerenBudgetsinkürzerer Zeit zu realisieren. Das schafft allerdings auch neue Möglichkeiten, besonders in regional entstehenden Märkten. Wir haben mit der Strategie 2027 die Weichen gestellt, um diese Chancen zu nutzen UnseretechnologischeundstrukturelleAusrichtung erlaubtesuns,flexibelaufVeränderungenzureagieren.

EinwichtigerAspektinderStrategieistdieInternationalisierung. Welche spezifischen MaßnahmenunternimmtBertrandthier?

ZUR PERSON

Dr. Andreas Fink

promovierte in Physik und startete bei Bosch als Projektleiter im Bereich Airbagsysteme. Danach leitete er F&E Bereiche für die Automobilelektronik und Chassis Systems Control im In- und Ausland. Bei ZF führte er ab 2013 die Produktlinie Active-Suspension, ab 2018 die BU Elektrische Antriebstechnik.

Seit April 2023 ist er Technologievorstand beim Bertrandt Konzern.

WirzielenaufeinenochstärkereinternationalePräsenz und bauen unser globales Entwicklungsnetzwerk gezielt aus, weil unsere Kunden zunehmend Entwicklungsverantwortung ins Ausland verlagern unddieProduktentwicklungimmerstärkerregional verteiltwird.Diesmündetteilweiseingroßen,transnationalen Projekten. Bertrandt hat beispielsweise Nearshore-Zentren in Rumänien und Marokko strategisch ausgebaut, um schnell und auch kurzfristig

kompetente Entwicklungskapazität bereitzustellen. Damit gelingt es uns, dem Kostendruck in großen Projektvergaben zu begegnen. Zusätzlich bauen wir international unsere Entwicklungszentren in der Nähe unserer Kunden aus. So arbeiten wir kundenfokussiert und effizient. Wir arbeiten stets konzernübergreifend zusammen.

Ein weiterer Baustein in der Strategie ist die Diversifikation.Wasisthierunterzuverstehen?

Mit unserer Diversifikationsstrategie bauen wir unser Leistungsspektrum gezielt aus. Neben der AutomobilbrancheengagierenwirunsverstärktbeiLastkraftwagen, Bussen, der Luftfahrt und dem Zukunftsmarkt Schiene. Auch den Bereich Defence bauenwirkontinuierlichaus.Wirmöchtenrund20 Prozent des Konzernumsatzes aus dem Non-Automotive-Geschäft bis 2027 erzielen.

WerfenwireinenBlickaufdieTechnologie.Digitalisierung und Künstliche Intelligenz spielen eine zentrale Rolle. Wie setzt Bertrandt diese TechnologienimEntwicklungsprozessein?

DieIntegrationvonDigitalisierungundKIistfüruns keinSelbstzweck,sondernfestinunsereWertschöpfungsprozesse integriert. Technologische Exzellenz ist für uns ein zentraler Baustein in der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Unsere Kunden wollen schnellerundkostengünstigerentwickeln.Mitdem Einsatz von Digitalisierung und KI können wir diesem Wunsch nachkommen. Der KI-Einsatz ermöglicht neue Optimierungs- und Leistungspotenziale wie Produktivitätserhöhung, Prozesseffizienz oder Innovation Besondere Bedeutung hat dies bei der Produktentstehung, wo Digitalisierung und KI die EntwicklungszeitenverkürzenunddieKostensowie die Anzahl der Prototypen reduzieren kann Unser Produktentstehungsprozess, gestützt durch KI und digitale Tools, kann eine Derivatsentwicklung eines Fahrzeugs auf bis zu 120 Wochen oder auch kürzer umsetzen,jenachvorgegebenenRahmenbedingungen. Mit effizienten Prozessen und klaren Entscheidungswegen bieten wir unseren Kunden signifikante Kostenvorteile.

GibteseinweiteresBeispiel?

Eingehen möchte ich auf einen leicht erklärbaren, aber wichtigen Prozess, der am Anfang einer Beauftragung steht: Die automatisierte RFQ-Analyse und die optimierte Angebotserstellung. Durch eine KIautomatisierte Analyse mit unserem eigenen ent-

Sonderveröffentlichung

„WirkönnenFahrzeugDerivateschnellerund kostengünstigerentwickeln.“

Andreas Fink, CTO

wickelten Tool namens BERND – Bertrandt Electronic RFQ Neuronal-Network Detector – welches unterschiedliche Formate und seitenlange Anfragen auswertet, können umfangreiche und komplexe Kundenanfragen gescreent und die Angebotserstellung deutlich beschleunigt werden. Dies bringt uns einen klaren Wettbewerbsvorteil.

DatenschutzundInformationssicherheitsindbei derNutzungvonKIentscheidend.WiestelltBertrandt sicher, dass diese Aspekte ausreichend berücksichtigtwerden?

Bei Bertrandt hat der vertrauensvolle Umgang mit den Daten unserer Kunden höchste Priorität. Wir setzen auf strenge Datenschutzmaßnahmen und Informationssicherheit Unsere InnovationsprozesseunddigitalenToolswerdenkontinuierlichweiterentwickelt, um den Schutz der Daten zu gewährleisten und innovative Lösungen zu schaffen

Wie sieht die Weiterentwicklung im Bereich KI aus?

Die Optimierung sämtlicher Prozesse durch DigitalisierungundKIbietetgroßeChancen.Dahergibtes bei uns einen internen Innovationsprozess und ein spezielles Delivery-Team, das sich auf die Use-CaseGenerierung und Weiterentwicklung von digitalen Tools für unsere Leistungsfelder unter Einsatz der jeweiligen State-of-the-art KI-Technologie spezialisiert hat.

WelcheStrategiehatBertrandtinderZukunft?

Bertrandt ist technologisch gut für die Zukunft aufgestellt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Strategie 2027 sowohl aktuellen Herausforderungen effektiv begegnen als auch neue Chancen ergreifenkönnen.UnsereStrategieunterstütztunser weiteres nachhaltiges Wachstum und den Erfolg unserer Kunden. n

WiekommtdieAutoindustrie wiederinsRollen?

Europas Automobilindustrie erlebt einen perfekten Sturm: große transformatorische Aufgaben, fernöstliche Konkurrenz, Kosten- und Margendruck, geopolitische Unsicherheiten, Kaufzurückhaltung. Was tun, um Entwicklungskosten zu senken und innovative Modelle effizient auf den Markt zu bringen?

HerrBechtold,Hersteller,ZuliefererundDienstleister klagen über große Herausforderungen. WieistdieLageausIhrerSicht?

JochenBechtold:AufdenerstenBlickhabendieletzten Monate wenig positive Botschaften hervorgebracht. Speziell die traditionell erfolgreiche deutsche Automobilindustrie sah sich mit einer ungewöhnlichen Konzentration an Herausforderungen konfrontiert. Auch wenn vielfach die Kaufzurückhaltung der Endkunden beklagt wird, beziehungsweiseeineVerunsicherungderKäuferdurchunklare StrategiendesGesetzgebersinsRennengeführtwird –darfdiesnichtüberstrukturelleProblemedesautoWANDEL IN DER

Jochen Bechtold ist Managing Director bei Capgemini Engineering Deutschland.

mobilenÖkosystemshinwegtäuschen.DieDiagnose zurdeutschenAutomobilindustrie:zuteuer,zulangsam und zu wenig innovativ.

WoistaktuelldergrößteHandlungsdruck? Die Problembekämpfung ist vielseitig Viele Unternehmen in der Branche haben sich in der VergangenheitzustarkaufinterneStrukturenkonzentriert, statt sich kompromisslos an den Erwartungen der KundinnenundKundenzuorientieren.IndenKernmärktenEuropashatmanvielfachnurdaraufgesetzt, den SUV-Trend möglichst breitflächig umzusetzen. DieerstePhasederElektromobilitätwargeprägtvon Kompromissen – technischer wie wirtschaftlicher –und hat die Kundenerwartung nach innovativen

Jochen Bechtold

ist seit 2023 Managing Director von Capgemini Engineering in Deutschland. Der studierte Wirtschaftsingenieur und Manager ist seit 18 Jahren in der CapgeminiGruppe tätig. Zuvor war er in Positionen innerhalb der Beratungseinheit, der heutigen Capgemini Invent, tätig und begleitete Kunden in der Transformation in Engineering, Operations, Supply Chain und Logistik. Seit 2018 war er für den Geschäftsbereich Manufacturing & High-Tech von Capgemini in Deutschland verantwortlich. INFO

Funktionen, Preis-Leistungs-Verhältnis und Nutzererlebnis vielfach verfehlt. Im lange hochprofitablen chinesischenMarktverlormannachderCovid-Krise deutlichanBoden.LokaleAnbieterhabenenorman Tempo, Qualität und Kundennähe gewonnen. Es scheint, westliche Hersteller hätten verlernt, den chinesischen Kunden von heute zu verstehen. Gleichzeitig bleiben die Bemühungen der Branche über Jahre weitgehend fruchtlos, unter dem Druck von „Digital-native“ Neueinsteigern, das softwaredefinierte Fahrzeug zu beherrschen. Statt echter Kundenorientierung dominierten interne Plattformstrategien und Organisationsfragen.

„Europafehltder Mut,dasBestehende zuhinterfragen.“

Jochen Bechtold, Managing Director

WiemussdieBranchenungegensteuern?

Die Branche steht vor drei strategischen Imperativen: kundenrelevante Innovation, radikale BeschleunigungundkonsequenteKosteneffizienz.Die Zeit,indermanmittechnischenSuperlativenallein punkten konnte, ist vorbei. Es zählt das Erlebnis –intuitiv, zuverlässig, vernetzt. Entwicklungszeiten müssen halbiert und Kosten drastisch gesenkt werden. Das gelingt nur mit neuen Denkweisen: Modularisierung, Plattformstrategien, Software-Orientierung über den kompletten Lebenszyklus, datenbasierteEntwicklung–undobligatorischisteinstarker Fokus auf das, was der Kunde wirklich will. DurchgängigeNutzungvoninnovativenTechnologien,vor allem aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, sind hierbei unerlässlich.

WieverändertsichdasMarktbildinternational?

Die Weltmärkte differenzieren sich immer stärker. DertechnologischeundregulatorischeAbstandzwischen Regionen wie Europa, China, Indien oder Nordamerika wächst. Das zwingt Hersteller dazu, deutlichlokalerzuagieren.„InChinafürChina“wird zur Vorlage – auch für andere Märkte. Wer erfolgreichseinwill,musslokalentwickeln,oftimPartnerverbund:mitdigitalenZwillingen,agilenStrukturen und regionalen Innovationsclustern. Gleichzeitig brauchteseineglobaleGovernanceundIntegration, um Synergien zu schaffen und Qualität zu sichern.

Der Softwareanteil in Fahrzeugen steigt rapide. WiekanndieBrancheeffizientdamitumgehen?

Sonderveröffentlichung

Die Softwarefrage ist strategisch – sie entscheidet überdieWettbewerbsfähigkeitdernächstenDekade. Aber kein Spieler kann alles allein entwickeln. Es brauchtneueKooperationsmodelle,indenenOEMs, Zulieferer und Technologiepartner auch auf neue Weise Zusammenarbeit wagen. Gemeinsame Plattformen, offene Schnittstellen–auchOpenSource–können enorme Effizienzgewinne bringen. Warum zehnmal ein Betriebssystem entwickeln, wenn 80 Prozent standardisiert sein könnten? Die Branche braucht mehr Mut zur Kollaboration auf Augenhöhe – auch industrieübergreifend.

WasbedeutetdasfürdieinterneEntwicklung?

Heutzutage ist es für Unternehmen wichtiger denn je,sichaufdasWesentlichezufokussieren.VieleOrganisationen tragen komplexe Prozesse und Altsysteme mit sich, die Geschwindigkeit und Agilität blockieren.EsbrauchteineklareTrennungzwischen „Core“ und „Context“ Alles, was wirklich strategisch differenziert,mussprimärinternperfektioniertwerden. Alles andere – Infrastruktur, Tools, Prozesse, auch Software-Komponenten – kann modularisiert und mit Partnern realisiert werden. Plattformstrategien, radikale Vereinfachung und effiziente Orchestrierung globaler Partnernetzwerke sind entscheidend.

WiemusssicheinEDLkünftigaufstellen?

Der klassische Engineering-Dienstleister, EDL, wird zunehmend weniger relevant. Der EDL der Zukunft istTechnologiepartner,Integratorundstrategischer Orchestrator Er bringt Engineering-, Software- und Organisationskompetenz zusammen. Er begleitet die technische Entwicklung und wird zum KatalysatorneuerZusammenarbeitsformenzwischenOEMs, Tier-1s und Technologiepartnern. Es wird weiterhin spezialisierte Experten geben, die punktuell Dienstleistungen liefern. Der größte Mehrwert jedoch entsteht, wenn Beratung, Umsetzung und Skalierung „end-to-end“ aus einer Hand kommen – global vernetzt, lokal verankert. Das ist das Muster, nach dem wirunsbeiCapgeministrategischaufgestellthaben und unsere Kunden als Transformations- und Integrationspartner unterstützen – über den kompletten Lebenszyklus von Fahrzeugmodellen und in den unterstützenden Prozessen.n

3-SHORE-MIX

Offshoringneudenken

Jörg Ohlsen, CEO Cognizant Mobility, erklärt wie der sogenannte 3-Shore-Mix des Engineering-Dienstleisters Entwicklungskapazitäten intelligent kombiniert und so zum Wettbewerbsvorteil für Kunden wird.

Jörg Ohlsen ist seit 2018 CEO von Cognizant Mobility (ehemals ESG Mobility).

Budgets stehen auf dem Prüfstand, Margen schrumpfen, der globale Wettbewerb steigt –mittlerweileAlltaginderAutomobilindustrie. Vor allem asiatische OEMs legen mit gnadenloser Geschwindigkeit, digitaler Exzellenz und hervorragenden Fahrzeugen vor.

Ein zentraler Hebel, um im Markt zu bestehen: Strategisch ausbalancierte Offshoring-Modelle. Die bisherigen „Verlängerte-Werkbank“-Modelle hingegen haben ausgedient.

Cognizant Mobility setzt seit Jahren bei KundenprojektenimBereichITundElektrik/Elektronikauf einen sogenannten 3-Shore-Mix, der On-,Near -und Offshore-Kapazitäten intelligent kombiniert. CEO JörgOhlsenerklärt,wiedieserAnsatzmoderneGCC-

Modelle (Global Capability Center) noch einen Schritt weiterbringt und klar messbare Vorteile für OEMs und Zulieferer eröffnet.

OffshoringalsintegralerBestandteilder Wertschöpfung