odas as especulações possíveis c imagináveis sobre o próximo ano 2000 já foram feitas e algumas deve rão sair até o fim do ano que se aproximavelozmente, pois a impres são que até os jovens têm é que o tempo passa e passa depressa demais. Vivemos século de mudanças ve lozes, o mundo está em movimen to, e nada mais é estável, dando a impressão desses filmes que se aceleram. Os viajantes contumazes, esses que estão um dia aqui, outro dia ali, e vão transitando de uma cidade

O mundo conheceu épocas terríveis. A grande peste, os terrores do ano 1000, as longas guerras de trinta anos, de cem anos, as revoluções, sobretudo a Revolução Francesa, que mudou a face da Terra para sempre, pois até hoje seus jargões, as palavras de seus oradores na Assembléia, são proferidas, como vimos na Constituinte brasileira de poucos anos passados. Mas o que se passa hoje supera em tudo o que já foi mencionado na História, sobretudo nas caudalosas como a de Toynbee, como a de Cesarc Cantu, como a de vários autores editada por uma editora espanhola. O homem criou a sua própria crise, a sua prisão, os grilhões dos quais não se pode libertar. Lutamos pela liberdade c a com prometemos. Essa a reali dade do mundo de nossos dias. para outra, de um país para outro, sem que se deem conta que o tempo passa, vai passando, porque não só o tempo, mas, como dizia o padre Antônio Vieira, tudo passa. É no de cogitar, se quisermos acompanhar os acontecimen-

que temos de pensar, e do que temos

. Estes são despejados sobre nós, diariamente, pelos meios de comunicação os “media”, em tal abundância que não nos dão tempo de filtrá-los para saber, exata mente, o que se passa neste mundo, vasto mundo, que seu eu me chamasse Raymundo, seria uma rima e não seria uma solução, como cantou, com profunda intui ção filosófica o grande poeta Carlos Drumond de Andrade.

O que se passa hoje supera em tudo o que já foi mencionado na

O leitorencontrará nes te número reflexões sobre o problema. São os mais autorizados escritos em língua portuguesa. Basta tomá-los como roteiro para considerações mais amplas, que se terá deste e do século que se aproxima uma visão que poderá catastrófica. De nossa parte, entendemos que tecnologia fará avanços imensos, a ciência nos surpre enderá com suas descobertas e invenções, mas nem por isso teremos o de que mais precisamos, a paz, pela qual morreu na cruz um Deus. A sorte do mundo já foi lançada há muito. Agora é ir anotando os resulta dos da semeadura de crises provocadas pelo próprio homem.

Estamos com rimas, sem dúvida, mas sem solução para numerosos problemas, um dos quais é o da globalização, que é incompreendido demais, e a Ter ra, a pequenina Terra onde nos coube habitar, tornouse demasiado insignificante para abrigar todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as disputas entre povos, na História que só terá fim como ser humano, não como quer um bisonho aprendiz de filósofo dos Estados Unidos. ser a

Rua Boa Vista, 51 - CEP 01014-911

Tel. (011) 244-3322

Iclex 1 123355 - Telefax 239-0067

distrital centro

Rua Boa Vista, 51 - 6° Andar Fone: 244-3284 (Direto: 232-5317)

distrital IPIRANGA

Rua Benjamin Jafet, 95 Fone: 61 63-3746

distrital LAPA

> .4 \J

Rua Martim Tenório, 76 - 1° andar Fone: 837-0544

distrital mooca

'■M

Rua Madre de Deus, >222 Fone; 6693-7329 VÍ

distrital penha

Av. Gabriela Mistral,U99/ Fone: 26641-3681 ''

distrital PINHEIROS

Rua Simão Álvares,'5)7 Fone: 211-1890

distrital SANTANA

Rua Jovita, 309 Fone: 298-3708

distrital santo amaro

DISTRITAL SÃO MIGUEL PAULISTA

Rua Jorge Moreira de Souza, 75 S/Lj. (Jd. S. Vicente) Fone: 297-0063

DISTRITAL SUDESTE

Rua Afonso Celso. 1.659

.-/Fone:. 276-3930

DISTRITAL PIRITUBA

Av. Cristò^el, 220 - 2° andar Fone; 875-âó75

qísfwTÃ^ATUAPÉ /RuqJ^qfar^^elino, 2074 '^í^‘^^DISTRITAI^WMARIA

V Rua Araritqguaba, 1.050 Fonetí59M?6303

distrital BUTANTA /^Rud.)Ãlvarenga, 458 - CEP 05509-070 "''-Fone/Fax: 210-6103 - R. 3881/3884

DISTRITAL JABAQUARA

Av. Santa Catarina, 1.250

Av. Mário Lopes Leão, 406 - CEP 04754-010 Fone: 244-3389 - Fax: 521-6700

Sala 8 - Fone: 5562-2331

CEP: 04378-000

Saint Simon imaginou a sociedade organizada como uma espécie de vasto empreendimento de engenharia

Diplomata e Economista

1transformar o mundo é uma idéia moderna, cm termos de tempo histórico. Vagas imaginações de mundos diferentes. As utopias (o que ecimo- logicamente quer dizer em lugar nenhum), misturadas com mitos, lendas c visões religiosas, devem antigas quanto o primeiro lazer que, num dos raríssimos momentos de folga, num canto da sua caverna, um dos nossos

como seria

distantes antepassados aproveitou para sonhar com uma vida sem fome permanente e sem tigres famintos rondando em volta. Não sabemos essa distante existência. Conhecemos algumas socieda des contemporâneas da coleta e da caça, algumas tribos brasileiras ou, provavelmente, os maís bem estudados, os tlcung do Kalahari, na África meridional (q ue, curi osamente, chamam a si próprios de “zhun/rwasi”, a gente real ). São caçadores-coletores que não conhe- cem autoridades formais, e mantêm alto grau de solida riedade dentro dos seus pequenos grupos.

O problema de todas essas sociedades sempre foÍ sobreviver. E sobrevivência queria sempre dizer equilí brio com o meio externo, solidariedade bros do

não é novidade na humanas

entre os memgrupo e, muitas vezes, hostilidade violenta contra os de fora. Essa história de sérvios versus kosovares evolução das espécies nas sociedades primitivas, não havia ainda noções de amor universal, caridade e fraternidade. Isso viria muito depois, como extrapolação das grandes religiões, quan do o gênero humano já se dividia, com muitos choques, entre nômades e sedentários, pastores e agricultores e os primeiros assentados urbanos.

No começo do século XIX, ca francês com

entretanto, umariscocravocação tecnocrática, Sainc Simon (que seria incelectualmente pai de Auguste Comte, e tio-avô deMarx), no Novocristianísmo”, imaginou a socieda de organizada como uma espécie de vasto empreendi mento de engenharia. Uma espécie de enorme fábrica, sob o comando dos mais competentes, em que a distri buição cuidaria das necessidades de todos. Um o que Marx teria em mente depois. pouco ao enunciar o

princípio de que cada um teria de acordo com as suas necessidades, c, em contrapartida, concribuiriade acor do com as suas possibilidades. A idéia básica dc ambos era que, organizado devidamente o sistema produtivo, seria possível prover automaticamente a cada pessoa o necessário para viver. Idéia simples e atraente. Estavam saindo, na Europa, dc um estado de coisas cm que a fome era endêmica (apesar dos progressos da agricultu ra c da produção proto-induscrial), c a miséria um abismo prestes a engolir a maioria das pessoas. O futuro era uma negra indagação - enquanto que, por outro lado, o primeiro florescimento do capitalismo industri al acenava com um estado possível de abundância universal, bastando apenas conserrar-se um pouco a sociedade. Aliás, consertar a sociedade já não era mais uma concepção nova. Pairava no ar, ao longo do século XVIII, do iluminismo e da razão, a idéia de que o homem em si mesmo é bom, mas acaba estragado pela sociedade.

Esse slogan de Rousseau, aparentemente inocente, era recitado pelos jacobinos, os xütas da época, com o mesmo fervor com que cortavam cabeças aos milhares. O que tampouco era novidade. Pretextos nunca falta ram para liquidar os que sejam ou pareçam incomoda mente diferentes do pensamento oficialmente sancio nado. Antes mesmo da CNBB, a Igreja não vacilava em mandar os duvidosos para o outro mundo (onde Deus escolhería os seus, como na cruzada contra os albigenses, que teimavam cm procurar scr mais limpos e puros do que os clérigos de então). E não tardaram a surgir intelectuais (ou sujeitos autodefinidoscomo tais) pron tos para achar o que é melhor para nós, os outros, e a prender, torturar ou matar aqueles que não se entusias massem pelo achado.

Foi uma confusão de dois planos de idéias, ambas copresididas pela nova grande força, a razão: o da “efici ência” demonstrada pela multiplicação da capacidade produtiva através dos avanços tecnológicos que se acu mulam desde o fim da Idade Média (explodindo com

a Revolução Intlustrinl) c o ela “jicrfeição”, mistura elos ideais religiosos c éticos embutidos lía cultura oci dental. AJem, natural mente, do des lumbramento da nova racionalida de, por contraste com as mazelas das velhas estruturas j')olíticas c sociais que balançavam, prestes a desmo ronar. A mesma razão jxTmitia, apa-

rentemente, criticar a monarquia absoluta c fazer funcionar as fabri que surgiam. A mesma razão que possibilitava oficial de artilharia, Napoleão, des troçar os exércitos da antiga ordem de coisas.

Só que a razão não c‘ boa geradora de valores, e pode ser muito duvidosa alcance do altruísmo. As

tes

jovem advcntício ao quanto ao várias formas dc fé, religiosa, política, c até esportiva, brotam de outras fondoserhumano. O problcmaéque, transição da sociedade pre-industrial (que está começando a scr su plantada pela sociedade da informa ção), a arrogância intelectual humana polou dc seus limites. Passou a confundir a eficiência, que é a aplica ção da razão a problemas e processos “operacionais”, com questões de “va lores” - cm última análise, quem deve

na extra o quê a quem.

É óbvio que não podemos viver Iguma ordem de valores. Mas é preciso separar dois planos: o que se refere ao convívio na vida quoti diana, aos critérios utilitários e às individuais e o transsem a

como

A emoção é incapaz de salvar o mundo preferências cendente, que diz respeito ao espaço interior do indiví duo, à sua alma. A santidade heróica de madre Tereza, por mais admiração que mereça, não pode ser imposta padrão de comportamento ordinário à generali dade das pessoas - que têm, inclusive, o direito de não acreditar no mesmo Deus. Na Idade Média, a religião fornecia o cimento que ligava as vivências do indivíduo inserção no grupo. Mas a economia feudal condepor exemplo, os juros (sem os quais uma econo-

pecado lógico rudimentar, a ignoratio eíenchi. Os bispos se esquecem de que o catolicismo foi pioneiro na globalização, sendo a Igreja Católica a primeira multi nacional do planeta, com administração por objetivos e algo semelhante à remessa de lucros (transferência de óbulos) para a matriz em Roma.

Cooperação, solidariedade e caridade são virtudes que devem ser instiladas. Mas será concebível, digamos, uma proliferação demográfica desenfreada, como célu las cancerosas, que faça cada pessoa sentir-se ameaçada pelas que vão aparecendo? Problemas de pobreza não são apenas questão de bondade ou cooperação. São também, e talvez, nas circunstâncias, antes de mais nada, de racionalidade. A emoção nos ajuda a entender o mundo; mas é terrivelmente incapaz de salvá-io. ®

csua nava, mia moderna é inconcebível) e ainda no século XVII, um Papa, impregnado da idéia de que tinha o monopó lio da verdade, condenava Galileu (que por um triz não parou na fogueira) por este achar que a Terra girava em torno do Sol. Os clérigos têm tão pouco a dizer sobre economia quanto sobre física quântica ou biologia molecular. As eruetações da CNBB sobre a globalização econômica são cão irrelevantes como as diatribes do PT Roberto Campos sobre o capitalismo selvagem: sofrem ambas de Diplomata e Economista um

Ninguém vai à igreja para ouvir pregações sociais, mas para orar, pregar, pedir proteção divina

Miguel Reale

1terrível é o nosso tempo. Ao mesmo tempo que nos apavora a crescente criminalidade, assisti mos todos ao renascer da fé, da religiosidade que se espraia pelas.massas populares, fazendo surgir da noite para o dia, todas as formas de crença, desde as evangélicas às que emergem de raízes africanas. Por outro lado,perdem terreno certos círculos católicos que, sob a influência do difuso ópio marxista, se extremavam no preceito de que "quem dá aos pobres empresta a Deus”, esquecidos de si mesmos, das carên cias espirituais de sua religiosidade não conflita, incondicional defesa dos direitos humanos.

subjetividade. É claro que a mas antes se sintoniza com a , a come-

Ninguém, no entanto, vai à igreja para ouvir prega ções sociais, mas para orar, pregar, pedir proteção divina para seu destino terreno e ultraterreno çar pela necessidade de crer, de crer sem vacilação. De certo modo, é uma fuga do mundo com seus conflitos e contradições, em busca da plena e definitiva harmonia do ser. Não há nessa

fuga nada de egoístico, nem brota do desprezo por outrem, pobre ou rico que seja. Por mais estranho que pareça, na atitude religiosa a abstra ção do outro torna-o mais próximo e igual, na igualda de de todos perante um valor que a todos transcende. É a razão pela qual, no ato de orar, há paradoxalmente a concomitância do isolamento e da participação, o que se expressa pela palavra comunhão, receber algo ou sentirmos ligados a uma idéia ou crença comum, o que é da essência de toda religião. Esse sentimento de ligação ou religião comum já revela que estamos perante uma crença que não neces sita de prova ou de justificação intelectual prévia, mas se dá como um fato originário e de motivo pelo qual os homens de ciência que vivem num mundo de provas (e quantas vezes de provações), são

levados a crer em Deus-ou, como dizem, freqüentemen* tc, numa força ou valor supremo - cxacamence porque não logram provar sua existência. É o caso altamente significativo de Einstein, que, perguntando se era ateu. respondeu com estas palavras singelas: “Não posso provar que estou certo em algo, mas essa é a minha religião”.

Essa atitude do físico genial corresponde, no fundo, à de outro sábio pensador, à de Pascal, com a sua idéia de “aposta” na existência de Deus, pois, ponderava ele, quando se ganha, ganha-se tudo e, quando se perde, não se perde nada.

Bem vistas as coisas, talvez não se esteja senão repe tindo, por vias transversas, o pensamento de Anselmo d’Aostade que, se pensamos Deus como o Ser supremo, nada de maior que ele podendo ser pensado, ele neces sariamente existe, quer no intelecto, quer na realidade. Do conceito de Deus, segundo essa teoria sutil, se passa necessariamente à existência de Deus, sendo deveras surpreendente que essa prova dita “ontológica” (e não antológica, como às vezes erroneamente se fala...) tenha sido aceita mais na Época Moderna do que na Média, bastando lembrar os nomes de Descartes e de Hegel, os representantes máximos do racionalismo: ambos admitem que a existência de Deus está implícita na idéia de Deus.

Idade que consiste em compartilhar algo em razão de nos válido. É ser o

Mas a religiosidade em si, repito,dispensa essa e outras provas, porque se pÕe por si mesma, como um componente do ser pessoal do crente. E até mesmo de certos ateus, consoante o papa João Paulo II o declarou, em resposta a uma pergunta que lhe fiz, no inolvidável encontro com intelectuais brasileiros, na noite de 7 dc agosto de 1980, no Bairro do Sumaré, no Rio de Janeiro, ao referir-se o sumo pontífice à sua experiência na Polônia, quando era obrigado a dialogar com repre sentantes do ateísmo mais declarado e notava - disse-

nos\X^)jtylncnni amoi.i- §

vcl ironia c]uc

fundo da alma dc- ccrios t confessos uma rc-

i.iNia no Q. nicus o. aspi at,ao prímula iransccndcncia. port.|uc o lionicm c só homem na medida em que sc transcende. Seja-me permiti do informar, ao leitor in teressado nesse assunto, relato esse maravino li\To DíU que lliosodiálogo

Icírtu h iFloiofin, que a Brasileira de Academia

Letras acaba de publicar 34 da C'oleção como n‘

Afrânio Peixoto.

Prosscguint lise da religiosidade, parccc-mcpossi

o na anaívcl afirmar ' do semidc fragilidade do queesta resulta mento humano, sujeito r imprevisto c imprevisíve fim físico, o que scr o leva a apelar para a crença num fim transcendente. Não dc simm de temor se trata, porém pics medo nc dc deixar dc viver, por desmedido à vida, mas, sim, de uma atitude que

O crente vai â igreja rezar a Deus e manter viva a chama da fé

assinala a problcmaticidade mesma dc nosso existir. E - dotados dc um bem cuja deficiência ou é a causa maior de todos os males: refiro-me que somos perversãoà "consciência"e\wQ só a espécie humana possui, desde a adãmica e conquistada ciência do bem e do mal, que foi c continua a scr um desafio dc todas as horas, obrigando-nos, a todo instante, a fazer opções, mesqiiando pretensiosamente julgamos ter uma exis tência retilínca, a cobro de repentinas c desviantes mo tentações.

Em minhas cogitações filosóficas, sempre cm busca do valor da vida c de suas aspirações sensíveis, intelec tuais e volitivas, cheguei à conclusão, não cética, mas somos uma ilha dc problemas cercada pelo oceano dos mistérios. E o mistério que está no fundo de nossa existência, dando-lhe oculto sentido, uai nossa liberdade se reduziria a mera conscirealista, dc que sem o q encia da necessidade que governa os fenômenos nacupouco importa se dc maneira rigorosamente determinista ou sujeira a inexplicáveis acasos.

E o mistério que nos leva a distinguir entre o “fenòrais, meno eo noumenon para empregarmos a termino logia de Kanr, isto é, entre aquilo que aparece e se põe perante nossa consciência perquiridora como possh’el

objeto dc conhecimento certo e aquilo que se oculta e se furta ao saber do homem, ou seja, a “coisa cm si inatingível.

Talvez se possa dizer que cremos tão-somente por que pensamos, colocando ao lado da afirmação de Descartes “cogito, ergo sum” (“penso, logo existo”) este outro pensamento desafiante: “Cogito, ergo Deus esc”, (“penso, logo Deus existe”).

Com isso quero dizer que proclamada a inexistência de Deus, tudo o que existe não teria sentido nem o homem, nemainfinidadedo universo. Aliás, a imensidão do cosmos, além de alçar os vôos da poesia, constitui outra das razões ou fontes da religiosidade. Não haveria também razão para o de\’cr moral, que é só próprio da espécie humana.

O ser humano, não é, todavia, apenas um ser que pensa, mas, outrossim, um ser que por sua natureza, tem precisão de amar, sendo o ódio o reverso do amor. É o motivo pelo qual, quando atingirmos,como no meu caso, o horizonte da longevidade, cresce em nosso espírito a tendência a dizer: “Amo, logo creio.

M I c u r 1. E A I. F„ jurisiu, filósofo, membro dti Acadcmin Brasileira de Letras, foi reitor da USB JULHO -AGOSTO- 1999M

Alguns atribuem a retraçao da indústria japonesa aos investimentos das PMEs no exterior

Makoto Kondo

Administrador de empresas - Japão

m minha apresentação discutirei o progresso da internacionalização das PMEs japonesas, indu zindo exemplos de sucesso e fracasso em investi mentos no exterior, o efeito da crise financeira asiática sobre as PMEs japonesas e as políticas de apoio às mesmas. Neste artigo, qualquer referência à Ásia exclui o Japão.

As empresas no mundo inteiro estão desenvolvendo atividades além das fronteiras de seus países de origem. Essa política tem por objetivo melhorar as vendas, produção, compras, pesquisa e desenvolvimento e po der de competir em nível internacional. A economia japonesa também registrou grande progresso no cami nho da internacionalização ou globalização.

Ásia ati¬

Os investimentos das PMEs japonesas na mentaram significativamence depois do Acordo Plaza (1985), c novamence entre 1994 c 1996 devido à rápida valorização do iene. Esses investimentos contribuíram para o desenvolvimento da economia asiática e resulta ram no aumento das exportações e geração de emprego.

Quanto às exportações das subsidiárias japonesas; no setor têxtil, mais de 80% das vendas das PMEs japonesas que operam na Ásia foram direcionadas para o Japão; no caso de máquinas eletrônicas, menos de 20% das vendas foram direcionadas para o Japão, ao passo que 70% foram exportadas para outros países da região asiática.

O importante papel das PMEs japonesas na Ásia reflete-se na geração de emprego. A quantidade de empregados nas PMEs japonesas na Ásia é quase o dobro daquela registrada na matriz japonesa.

tecnologia rnecer

A internacionalização ocorre de três maneiras; 1) Investimentos no exterior, principalmente o estabeleci mento de operações no exterior para fabricar, conduzir trabalhos de PôíD e desenvolver o mercado; 2) consig nar produtos a empresas no exterior e fo a essas empresas, exportar e importar e fazer alianças para entrar no mercado local; 3) Negociar com empre sas estrangeiras que operam no Japão.

O investimento por PMEs japonesas no exterior vem aumentando, principalmente na região da Ásia e América do Norte, como se observou nos últimos anos.

O número total de investimentos no exterior registrouse em 783 (1995), 673 (1996) e 476 (1997). Em 1997, os países do sudeste asiático receberam 23% de inves timentos japoneses, 18% de investimentos chineses e 28% de investimentos da América do Norte.

Além disso, a participação das PMEs japonesas na exportação de tecnologia para o sudeste asiático vem aumentando subscancialmcntc, o cjue indica um gran de aumento dc transferência da tecnologia do Japão para a Ásia.

Considerando a contribuição das PMEs japonesas ao desenvolvimento da economia c das indústrias da Ásia,

eu diria que essas empresas estão trazendo grandes bene fícios tanto à economia mundial quanto à japonesa. Gostaria agora de tratar dos padrões dos investimen tos das PMEs japonesas no exterior. 43% das peças c componentes fabricados por PMEs japonesas que ope ram no exterior são destinados à demanda local, inclu sive a demanda de companhias c consumidores locais c

tleounas PM j.ip<uu-s.is no i-xierior. O inveMÍmemo no exienoi tonml>ui p.u ,i «.'onsii iiii n.io .somente um .sistema tle íorneeimento tle peç;ts e eomjíonemes |'>ara as grandes empresas j.ipones;\s ipie operam no exterior, mas também p.tra a indiist i i;i loc;i! tle suporte na Asia. No entanto, dependeiulo ila indiistria, existem dife renças. Na indúst I ia têxtil, j^oi exemplo, o,s produtos que exigem entrega r.ipid.i, tipo.s variados, lotes pequenos e alta ijualidade são prosluzidos no japão, ao passo que produtos dc nível médica c baixo em que a emrega rápida não é es.sencial c os lotes são grandes, são produzidos na região da Asia. Nessas circunst.incias, as PMEs japonesas desempenham um p.ipel import:ime na divisão da mãode-obra.

Gostaria de mcncioalguns exemplos dc | fracassos das %

nar sucessos c PM Es japonesas em rela-

a invcstimcnto.s no çao exterior.

Anres dc prosseguir, falar um pouco

vamos sobre a retração das indústrias japonesas relação com os investinicnto.s no exterior. .. rdade que algumas pesatribuem a retração c sua lve soas da indústria japonesa aos das PMEs

investimentos no exterior. japonesas Entretanto, gostaria dc considerar o lado positi vo da questão. O investi mento

et: das PMEs no ex terior resulta na moder nização e revitalização da estrutura industiial no Japão e também aumen-petitividade das indústrias japonesas.

O problema da retra ção da indústria japonesa não é necessariamente igual bicma do investimento no exterior. O mais é criar o ambiente, melhorar as indústrias e ta a com

sa ícalmcntc mamem ou intensifica as divisões encarregatias do gerenciamemo, vendas, P&D e |■)^ojcto, em vex de reduzir as operações c funções domesticas.

A internacionalização das PMEs japonesas conduz ao dcsen\’olvimcnto dc novas Oj)ortunidades dc negó cio, por meio de uma rede internacional que ultrapassa o âmbito das operações domesticas costumeiras. Reali zar negócios no mercado internacional pode melhorar a reputação da empresa.

Para muitas PMEs japonesas, o investimento no exterior resultou em bons frutos. Seguem-se alguns dos motivos e exemplos dc sucesso;

1- Sucesso na transferência de tecnologia aos funcioná rios locais; uma PME japonesa que fabrica peças elétricas para automóveis estabele ceu um centro de trei namento de tecnolo gia na Tailândia.

2 - Emprego de mão-deobra de baixo custo; uma subsidiária japo nesa nas Filipinas foi bem sucedida na fa bricação de produtos a menores custos, aproveitando as van tagens da força de tra balho no país.

3 - Bom sócio local; uma empresa de alimentos compra, do sócio lo cal, amendoim de boa qualidade durante longo tempo.

As pequenas e médias empresas fizeram a

4 - Pesquisa e preparação suficientes antes de rcalizaro investimento; uma companhia en volvida com materi ais de embalagem na China deu poder suficiente às autoridades locais para coletar informações sobre o mercado chinês, negociar e realizar tudo o que for necessário ao início das atividades.

do

ao pro importante criar empreendimentos inovadores. Quandodas PMEs japonesas investem no exterior, a matriz japonesa na ---rcladc mantem ou intensifica o gerenciamento, as vendas, pesquisa c projeto cm vez domesticas. leitos por PMEs japonesas ocorrem necessariamente desenvolvimento, e as divisões dc sem problemas. Muitas empresas não foram bem suce de reduzir as operações c funções didas c desistiram dc operar no exterior. Seguem-se alguns dos motivos; O problema da retração da indústria japonesa não é l- Deterioração dos lucros devido ao aumento das des pesas com pessoal; uma afiliada japonesa desistiu do negócio porque os custos dc produção têxtil aumen taram significativamente devido a greves freqüences e aumento de salários aos rrab.ilhadores locais. V’C necessariamente ligado aos investimentos no exterior. O mais imporrance é criar um ambiente, modernizar as indústrias c criar empresas inovadoras. Quando as PMEs japonesas investem no exterior, a matriz j,\ponc-

Entretanto, nem todos os investimentos no exterior

emas com socios loc.ns: iiin;i gi.ilica retiioii-se do negüciíp {Port] nirs.l in()\'eis cie aç(p compra Icue o stíCio local aumentou o cajPií.il sem avisar, e nãtp cumjpriu o contrato ejuando dei.xou dc divulgar as contas e distribuir os iicros 0{5cracionais.

3' Mudança nas medidas jxdíticas do país anfitrião: uma empresa cspeciallz^ada em revestimento de metal, que operava cm área industrial especial autorizada pelo go\’crno, desisti Li do negócio j)orque o governo ab<jhu o tratamento favorável às afiliadas estrangeiras.

4- Baixa inesperada da demanda local: uma companhia de metais saiu do mercado porque as vendas realiza das registraram-se inferiores a dois terços d projeção inicial, mesmo três anos depois do início das atividades.

5- Dificuldade no controle da qualidade: Este é o caso de uma empresa envolvida no tratamento de barro para a indústria de cosméticos. Seu sócio em uma joint venture não aceitou a transferência de tecnologia do Japão; a empresa não conseguiu melhorar a qualidade c, finalmente viu-se obrigada a deixar o mercado. Terceiro, gostaria dc mencionar o efeito da crise financeira da Ásia sob as PMEs ja{5oncsas que o{^cravam cm países do sudeste asiático.

re ou

A moeda da Ásia c a crise financeira do ano passado aumentou e aprofund a recessão na Ásia.

Esta crise fi

nanccira na Ásia atingiu o Japão, os EUA, a Europa, Rússia, América Centrai e do Sul. Tem havido tentativas para lidar com esse problema tais como a

reunião de líderes do Japão c dos EUA realizada em 22 de setemb

üina í.ihiK .1 ).ip< in.ucii.i-jiiuna na (,<)icia. apiov-citaiuio-scclndcprccia(,an li.i moeda coreana, c expoi (a .seus proclucos para jxiíses e.síi.mgeiios, nu.lu.sí\'e o jnjião, j^ara receber j)ayatiieiuos em cl<)lar norie-americano ou iene. í’.\'isu- .1 lueociiiiaí^ão de c)iie as falências ou fechamen[os das japonês.is aiimemem se a recessão na/\sia conrinuar porcjue é mais difícil para ah;imias subsidiárias obter sujione financeiro suficiente de sua matriz.

A título de e.xemjdo, uma einjíiesa de produtos {plás ticos desenvoKáa suas ati\'idadc:s jprincijpalmente na re gião da Ásia. lU-centemente essa em[presa foi à falência porcjue a matriz não mais conseguia manter o subsídio financeiro à empresa tlevido ao arroebo de credito no Japão.

Em scccmbro dc 1998, o Ministrcp da Indústria e Comercio Internacional, Kaoru Ycpsanü, fez sua pri meira visita à Indonésia, Malásia e CingajPLira. ExjPiessou sua decisão de tomar codas as medidas necessárias para recLijPcrar a economia jajponcsa em fu turo {Próximo.

A reconstrução do economia asiática terá impacto

substancial positivo sobre a economia

“Considerando esse estreito relacio namento econômico, a reconstrução da economia jajponesa certamence terá influência direta na recuperação econcômica da Ásia, estimulando o comér cio c o investimento jajponeses com a Ásia. Da mesma maneira, a reconstru ção da economia asiática terá impacto substancial jpositivo sobre a economia jajponesa”, segundo Yosano.

Reunião do G-7 realizada em 3 de outubro. ro e a .0

O efeito sobre as afiliadas das PMEs japonesas foi lento devido à queda da demanda e dificuldade deob financiamento. ter

Principalmentc para cm{5rcsas do setor e eletrodomésticos, asituação tornou-se extremamente séria porque o índice operacional dess

as empresas caiu para 0 - 10% devido à redução da demanda locai. Tais condições também tiveram impacto negativo sobre as res{5cctivas matrizes.

Entretanto, apesar do grave ambiente econômico, as PMEs japonesas operando na Ásia estão fazendo gran des esforços para manter suas operações uma vez que acreditam no potencial da economia asiática. l'al atitu de pode ser observada

Além disso, o Ministro Yosano lan çou medidas imediatas para estimular as economias dos {países do sudeste asiático, um “{pacote abrangente para recii{perar a economia dessa região países do sudeste asiático ajpreciaram o {pronunciamen to e, ao mesmo tempo, pediram que cic recuperasse a economia japonesa o mais ra{pidamente possível, uma vez que a economia jajponesa é {propulsora do cresci mento da região e isso contribuiria {para a recuperação das economias do sudeste asiático.

Acho importante manter o financiamento c o em prego nas PMEs ja{Poncsas que enfrentam dificuldades nos países do sudeste asiático.

O pacote abrangente contem duas importantes medidas:

1- Oferecer financiamento às empresas japonesas para que estas jpossam injetar capital cm subsidiárias instaladas nos países do sudeste asiático de acordo com um novo plano denominado japan Einancial Corporation for Small Husiness.

e, ennas {Droducos para matriz.

1- Uma PME ja()onesa que (produz peças elétricas espera a recuperação da economia tailandesa quanto isso não ocorre, fabrica ape atender à demanda da nos seguintes casos:

2- Oferecer treinamento a 1 O.ÜÜO trabalhadores e en genheiros asiáticos para melhorar suas qualificações. Es{peramos que essas medidas |iolíricas rectqpercm a

conseijüeiucmenu-. conmlni.im i-).!! .i evu.ii o nsco de tumulto na cconnmi.i tl.i Ási.i e do iuuikIo. ll imjKHtantc t|uc as PMEs - mesmo se já estiverem o{-»eratHÍo ativameiue nu c.im[-)0 global - se .KlajMem a nova tendência dc globali/..içãu econômica.

um projeto que se utiliza d

intcrnacionalizac,.u) extensão da rede de

medida para promover a internacionalização das PMEs. denominado "APEC SMEs Business e uma home economia do .qi.io e d< >s p.iíses do sudeste .isi.it ico e, o jpro|cto Matching" page da japan Small Business Corporation na Internet. As PiMEs enfrentam obstáculos para formar alianças com empresas estrangeiras. Portanto, pretendemos uti lizar o sistema Internet para prestar serviços de consultoria às PMEs sobre investimentos e alianças no exterior. Esperamos que as PMEs de diversos {^aíses juntcm-sc a essa rede e estabeleçam sua própria rede internacional e tenham sucesso nos negócios globais. Continuaremos envidando nossos melhores esfor-

As (){K’inçoes cm um merc.ulo global exercem efeitos jiositivos não aj^enas sobic a iniciativa privada como também sobre a economia ja|->onesa como um todo. A das PMEs é acompanhada pela negócios no merc.ido global, otimização dc locais {lara abri cação ou conq-ua, adoção da concorrén-

dc tecnologia avançada, lortalccimeiuo la alix idade comercial. cia c rcvjtalizaÇiio c

O apoio financeiro é indis{'>cnsávcl para que as PMEs obtenham informações comerciais, dc.senvolvani recursos humanos qualificados e levantem fundos. Se e.s.sa desvan- for corrigida, as PM F.s {loderão atuar no mercado

ços para que as políticas voltadas às PMEs promo\ a internacionalização destas dc forma que esse dpo de Japão tenha condições dc contribuir para o 'am

em|')rcsa no desenvolvimento da economia mundial.

Makoto Konpo

Administrador de empresas - Japão; Diretor Geral da Guidance Department SMEAgency, Japão tagem internacional.

Antes dc terminar, gostaria de aj^reseniar nossa nova

.^eferimo-nos ao contraste qiie não sc identifica de regra, ou que, sabido, não é posto em evidência

Cláudio M. Chaves Médico

Oem

adv“ Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT, c quem costumeirajnente aparece para procrastinar decisões da Justiça

as reintegração de posse de areas invadidas pelo MST, ou para procurar contrariá-las grau de recurso (perdoem-me se o termo técnico não é esse). Vale-se dos conhecimentos de profissional de Direito, que adquiriu no país que lhe garante a existência iisicaemoral. na

como justificativa a necessidade de se conceder a quem quer que seja a defesa jurídica formal. Sua argumentação legal, a favor do movimento em seus atos, traz subjacente à forma esse conteúdo moral, que falácia nenhuma pode desnaturar.

está a serviço de um agressões alheias

Há ainda mais dois aspectos que devem ser considera dos em sua prática de defesa das invasões do MST, que os camaradas do PT insistem por vezes em adjetivar de “pacíficas”, como se esse qualificativo pudesse caber ato, e que inocentes úteis repetem para justificar negoci ações em torno delas. É então que a palavra “impasse” é utilizada para significar que o “direito” de invasão, de esbulho, de prática criminosa, não deve submeter-se ao Direito: se não se pode conferir condição de superiorida de para o autor do ato criminoso, pelo menos a condição de igualdade... Negocie-se a saída sem ônus e punição nenhuma para o criminoso; ele está em condições de igualdade moral e decisória com a vítima e com o juiz, Mas, ao que interessa: são dois os aspectos habitual mente descurados ou mesmo não identificados na práti ca dos que defendem na Justiça essas invasões: seus advogados da regularidade que vão ser concedidas as reintegrações de posse, não se cansam de contestá-las tantas vezes quanto lhes permitir a legislação pertinente ou os códigos que tratam da matéria (perdoem-me uma vez mais a ignorância técni ca). Insistem naquilo cujo desfecho podem antecipar sem dúvida, que, fosse contrário por hipótese, em verda de poria em causa todo o arcabouço que nos garante a vida civilizada, a vida da qual se beneficiam indevidamente - por contra cia atentarem - os do movimento subversivo e os que o defendem em procuradores de instituições públicas oficiais para com as garantias de sua legislação, de sua Justiça, de seu Poder Judiciário, transgressores da Lei, aos autores do assegurar aos ato criminoso, aquilo que repetidas vezes tem sido tachado como tal por esse Poder. Não cuida rotineiramente de ao uma organiza do que rotineiramente venha sendo vítima de agressões ilegais, mas de organização, de um movimento que se^ida e conscientemente pratica atos criminosos, como o e invasão de propriedades particulares ou estatais, estruição de bens naturais ou de construção humana, seqüestro e apropriação indébita. Não movimento que tenha sido vítima de - ou ocasionalmente cometido, sem dolo, uma ofensa ao direito daqueles a quem atinge, mas sim de um movimento que desonesta e covardemente lança mão de ignaras de toda espécie para dolosamente atentar ram aqueles aros criminosos contra a ordem e segurança do País, contra sua estrutura jurídica e seu alicerçamento histórico. Não está interessado de forma nenhuma movimento que defende, em atender aos deserdados da uma

É esse o

(l“)Sabedores com massas , o terra, nem mesmo a o que capeiosamente chama de reforma agrária, a o que seria provimento de terras aos capacitados para trabalhá-las. aspecto moral de sua prática advocatícia, dele e de seus colegas de trabalho, na defesa do MST, que só por sofisticação - mas então ridícula, canhestra - poderia pretender alguém relevar, alegando ffljULHQ AGOSTO-1999

juízo. Procedem como os extremamente em casos que reconhecidamente sabem terem elas infringido a em

tci. cm c|uc a causa c j^cn.lic.la, mas <|uc, ou j>or clcccrminnçno rci;u!amcmat cia inMÍuii(,ão, cni para procclar o jugamcmo clc clísadas, \ alcm-sc cic iodos os cxpcdiciucs para procrastinar a decisão inapcl;í\’c!. E esse evidenrenicntc um dos moiivos de esiar o Judiciário brasileiro assoberbado, como se ainda o volume de trabalho inútil a que está sujeito não desgastasse, não desacorçoasscpcla repetirão enfadonha.

(2“) Contrastam hrutalmente na c]uestão de invasões pelo MS I , e c|iiejandüs, as íorças cjue sc apresentam no Judiciário. Não nos referimos aos invasores em contraposição ates in\-adidos, os criminosos em relação às vítimas: o ajiarato maciçt) tia invasão subversiva em marcha.com o apoio tácito do Exccutivoedolx-gislacivo; % a cobertura incompleta da | imprensa, que sc atém ao ^ sujícrficial dos fatos ao en- g desqualificados, perguntar dos que os

que os anima? Repita-se o que foi pt)r nós transcrito, pelas páginas do “Jornal dc Piracicaba”, há quase três anos: Bastante elucidativo, não apenas pelo tempo, como pelo cargo em que estava sendo investido, c o pronun ciamento do desembargador aposentado Celso Gaigcr no ato dc posse na Superintendência Regional do INClUà no R. G. Sul, quando se referiu aos invasores da fazenda Annoni como “amigos”: “A paciência dos oprimidos da terra poderá desencadear (...) novos e múltiplos ‘Canudos’ e ‘Contestados’, não mais uma forma mística c improvisada, mas com uma nova consciência política c partindo de organizações fortes e determinadas”. (OESP, 10/3/S7, p. 9)

trcvistar sem

movimentam e nao aparedos que lhes dão co- cem, bertura financeira e eco nômica; o apoio de enti dades religiosas c universi tárias sob a forma dc caralocai, dc coleta de vanas ao víveres. Referimo-nos ao contraste que não sc identifioi dc regra, ou que, sa bido, não c posto cm evi dência: o da desproporção brutal - dc um lado, entre a massa invasora, os PodePúblicos eletivos c ins- res tituições sociais, religiosas c universitárias, que vela da ou abertamente lhe dão apoio; - de outro lado, o Poder Judiciário encarna do na pessoa singular do O MST é um movimento subversivo agindo livremente Juiz de Direito. E esse o contraste intimidante, que ou se desconhece, ou se teme salientar, ou maldosa, ou covardemente se omite: o peso das massas como tais apeniis, o significar ele tão somente como quantidade; o peso do Juiz. do indivíduo, do homem qualificado, que deve decidir não pelo \ailto das manifestações, mas pelo valor das razões. É o contraste de duas partes numa Nação cm que se procura por todas as formas legitimar a idéia de que todas as decisões, em todos os graus de conhecimento e aplicação humana, em todas as circunstâncias da vida em comum devam-se contar pela quantidade, pela consagração majoritária.

seus atos

Que defende o MS I , que defendem os advogados de criminosos? Apenas esses atos, ou por eles disfarçados a essência mesma do movimento, a ideologia

Consagradora do meio em que se realizava, de seu ambiente ideológico, por haver-se realizado no campus Taquaral da em fevereiro de 1991, é a determinação do Documento Básico do MST, aprovado em seu VI Encontro Nacional: “As ocupações (...) vão educando as massas para a necessidade da tomada do poder e da implantação de um novo sistema econô mico; o socialismo.”

E no\'a, bem recente e bem caracterizando por mais uma de inúmeras vezes que os propósitos do MST não são reforma agrária nenhuma, e em que mãos estão, em todos os escalões, os incumbi dos pelo Executivo Fede rai de exercerem ílmções no Inst. Nac. de Coloni zação e Reforma Agrária, é o aviso da resolução de seu líder João Pedro StedÜe que “(...) os filiados do movimento vão ocupar as agências do BB (=B“ do Brasil) e da CEF (=Caixa Econômica Federal), caso o governo decida realmente privatizar as instituições”, e que “O líder sem-terra recebeu o apoio de mais de 200 represen tantes de funcionários do Instituto Nacional dc Coloni zação e Reforma Agrária (INCRA) em todo o país para sua idéia de ocupar as agências bancárias (...)” (OESP, 18/3/99, p. A-10). Note-se o lapso de tempo entre as duas notícias sobre o INCRA e de suas relações com o MST: 10/3/87e 18/3/99...

Sâo Paulo recomenda na Carta aos Romanos 13,8:

Síão devais nada a ninguém, a náo ser o amor mútuo”.

Jan Wiegerinck Empresário

Recentemente, ao rol das causas generosas que encontram eco simpático no interesse mundial, . suscitando toda sorte de considerações, jun tou-se o movimento que postula sejam perdoadas no ano 2.000 desenvolvimento . dívidas externas dos países ditos as em

Os defensores do pleito radicam-no na Bíblia, passa gem que prescreveu aos judeus, a cada 50 anos - nos anos jubilares - deixar o solo repousar, libertar escravos, devolver áreas de terras e perdoar dívidas.

Reputo o assunto de tamanha importância, presente e futuro, para o mundo mas particularmente para o Brasil que entendo deva ser abordado por todos os ângulos e conforme Écom os mais diferentes posicionamentos, esse propósito que ofereço aos leitores as ponde rações seguintes.

dar o perdão das dívidas ainda exista. No entanto, os motivos para perdoar, então existentes, estão presentes na atual sociedade. Os sentimentos que inspiraram a atitude naquela época tem a sua contrapartida em nosso tempo. Os seres bumanos, suas inclinações, sua nature za, não se alteraram. Continuam tendo os mesmos vícios c procurando adquirir as mesma.s virtudes.

Aliás, SC o credor for cristão, pode ele encontrar no novo testamento, forte argumento para conceder o perdão. Rezando o Pai Nosso ele pcclc para ser perdo ado assim como c quando perdoa. E para isso não necessita esperar por um ano jubileu.

É verdade que a Bíblia fala em perdão maior nos anos jubilares, mas ela contém igualmente passagens que deixam bem claro que o autor não recomenda, em absoluto, contrair dívidas.

quer perdoada é, se

Nessa reivindicação a dívida que somente, a externa. Aquela contraída por países consi derados não pertencentes ao primeiro mundo para com países que, sim, fazem parte deste grupo.

Assim, Provérbios 22,7 diz o que toma empres tado é servo do que empresta”, e Deuteronômio 28,12 “ e emprestarás a muitas nações, porém nada toma¬ rás emprestado”.

Para encarar com justeza e isenção o problema proposto é preciso começar considerando existirem grandes diferenças entre os países devedores sendo, provavelmente, inadequado mente. Nos limitaremos ao caso do Brasil.

Outra limitação reside

dívidas igual- tratar suas

em que a discussão se refere às dívidas de Estados, pelas quais a comunidade é responsável. Não inclui dívidas privadas.

A questão é complexa e mobiliza argumentos que visam a validar a Idéia do perdão. Alguns deles têm a ver com as origens das dívidas; outros, com a utilização dos recursos obtidos ao contraí-las ou, ainda, com as suas

As dívidas na Bíblia

São Paulo recomenda na Carta aos Romanos 13,8: “Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo". Eliseu foi enviado à viúva para possibilitar o pagamento da dívida. Não ao credor para sugerir o perdão (2 Reis 4,1-7). Aliás ela, a Bíblia, também desrecomenda em prestar dinheiro. Também, o ser fiador, em Pr 6,1-3 c 22,6.

Como surgiu a nossa dívida

Não foi de uma vez. Aumenta progressivamente e por motivos diferentes. Parcelas foram contraídas de maneira irresponsável. Tanto pelo lado dc quem forne ceu quanto pelo dc quem recebeu os recursos.

A irresponsabilidade em conceder empréstimos não é monopólio de países ditos dc primeiro mundo. Prova isto o episódio das “polonctas”. Empréstimo concedido pelo Brasil à Polônia. Com resultados desastrosos. Mas conseqücncias.

É discutível que o conjunto de circunstâncias que inspiraram os autores do Velho Testamento a rccomen-

o (juc prctcndcnios an.ilisar não c o ».|uc o Brasil em prestou. nias o cjue tecebeu empiestatlo.

Os cjuc tomaram a.s decisões para tlar ou receber cmpréstinujs eram preposuxs. Pessoas colocadas em cargc)S dc grande |●)oder e tpie em alguns casos o usaram sem medir as conseqücncias. Provavelnicnce, em certos casos por incompetência e em outros j^or íaita de senso dc responsaliilidade. hm determinadas ocasiões como acúmulo dos dois erros. I louve, provavelmente, casos nos quais as pessoas ocupavam cargos jíara os quais não tinham a necessária hal-)ilÍtação. A responsabilidade, pois, não é só dessas pessoas. en\ ambos os lados, mas também dos que colocaram estas pessoas nesses cargos.

Não me refiro aos ca- : as dívid.as foidasde má fc, o

sos cm que ram assum .●tambémsucedeu. Vi ndo o benefício pessoal que sa com a trnnsaçao, mesmo sabcndoqucnuncascriam recebidos. pagos ou

recursos quanto na exploração do que foi com eles produ/.ido. Esta administração em muitos casos foi inadequada. Os que, cm nome do Brasil, contraíram dívidas nessas condições, não cuidaram dc assegurar a boa administração dos recursos obtidos.

As conseqüências

No que SC refere às conseqücncias, dc acordo com os que o pleiteiam, o perdão seria necessário para a digni dade humana. Manter a dívida implicaria perpetuar a miséria dos povos devedores. Também se afirma que sem o perdão tais povos não podem financiar seu desenvolvimento. Pagando as dívidas, os devedores ficam sem condições de aplicar recursos na edu cação e na saúde das suas populações.

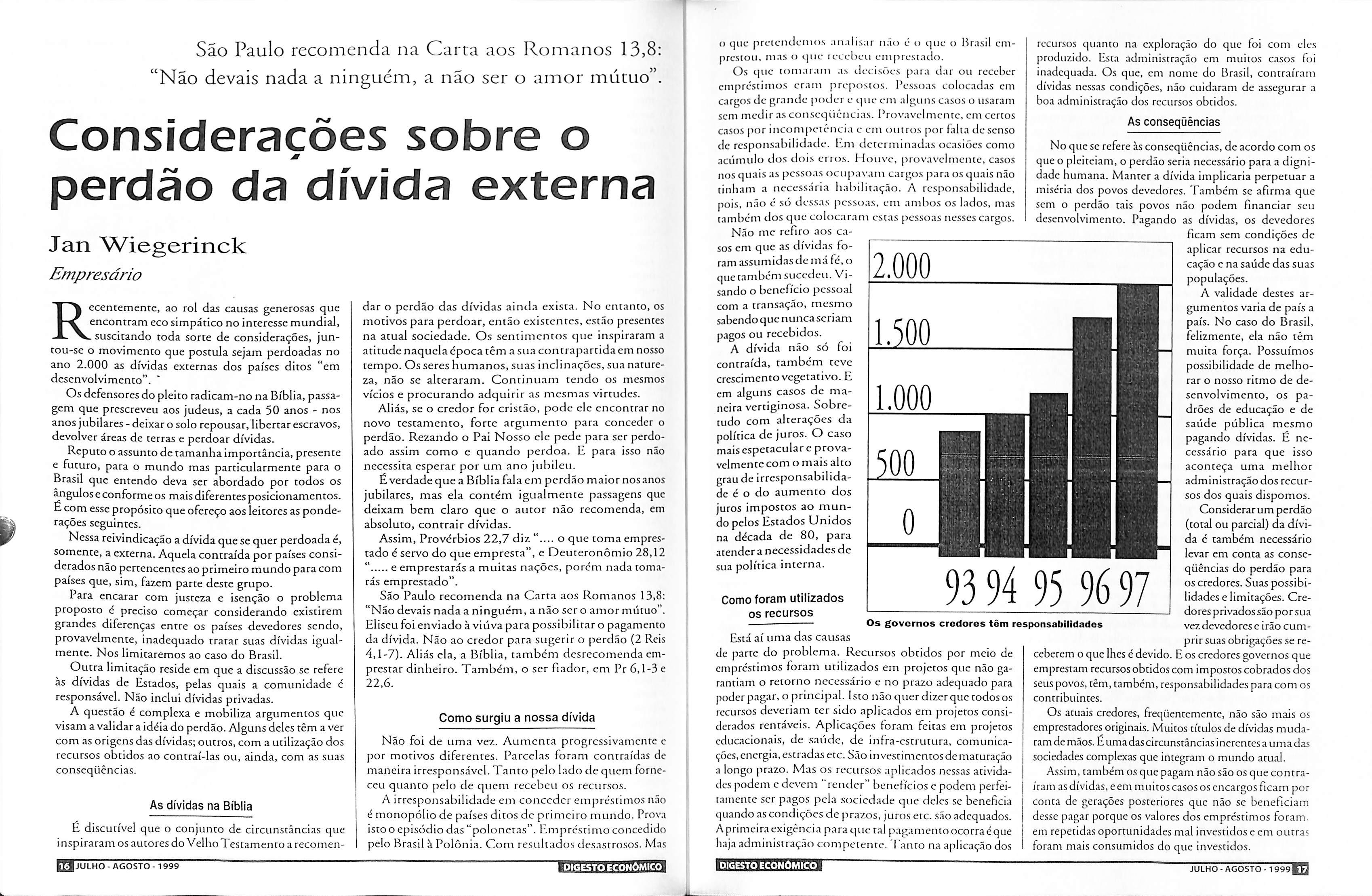

A dívida não só foi contraída, também teve crescimento vegetativo. E de ma- alguns casos ncira vertiginosa. Sobre tudo com alterações da política dc juros. O caso mais espetacular c prova velmente com o mais alto grau de irresponsabilida de é o do aumento dos cm juros impostos ao mun do pelos Estados Unidos década dc 80, para atender a ncce.ssidades de lítica interna.

na sua po

Como foram utilizados os recursos

A validade destes ar gumentos varia de país a país. No caso do Brasil, felizmente, ela não têm muita força. Possuímos possibilidade de melho rar o nosso ritmo de de senvolvimento, os pa drões de educação e de saúde pública mesmo pagando dívidas. É ne cessário para que isso aconteça uma melhor administração dos recur sos dos quais dispomos. Considerar um perdão (total 011 parcial) da dívi da é também necessário levar em conta as conse qüências do perdão para os credores. Suas possibi lidades e limitações. Cre do res privados são po r sua vez devedores e irão cum prir suas obrigações se re ceberem o que lhes é devido. E os credores governos q emprestam recursos obtidos com impostos cobrados dos seus povos, têm, também, responsabilidades para com os contribuintes.

Os atuais credores, freqüentemente, não são mais os emprestadores originais. Muitos títulos de dívidas muda ram de mãos. É uma das circunstâncias inerentes a uma das sociedades complexas que integram o mundo atual.

Assim, também os que pagam não são os que contra íram as dívidas, e em muitos casos os encargos ficam por conta dc gerações posteriores que não se beneficiam desse pagar porque os valores dos empréstimos foram, em repetidas oportunidades mal investidos e em outra-: foram mais consumidos do que investidos.

Os governos credores têm responsabilidades Está aí uma das causas de parte do problema. Recursos obtidos por meio de empréstimos foram utilizados em projetos que não ga rantiam o retorno necessário c no prazo adequado para poder pagar, o principal. Isto não quer dizer que todos os rccur-sos deveriam ter sido aplicados em projetos consi derados rentáveis. Aplicações íoram feitas em projetos educacionaus, dc saúde, dc infra-estrutura ue , comunica ções, energia, estradas etc. São investimentos de maturação a longo prazo. Mas os recursos aplicados nessas atividadc.s podem e devem render benefícios e podem perfeitamente ser pagos pela sociedade que deles .se beneficia (juando as condições de prazos, juros etc. são adequados. A primeira exigência para que tal pagamento ocorra éque haja administração competente. 1 aplicação dos anro na

JULHO-ÃgüSTO- 1999fH

Existem vários motivos, além dos bíblicos, invocáveis para justificar um perdão de dívida. Seja o perdão parcial ou total.

Um perdão de dívida não é necessariamente ato que decorre de convicção ou sentimento religioso. Pode ser imposição ética mas também exigência da justiça ou a simples aplicação do bom senso. A prática da solidari edade e mesmo da misericórdia não está restrita aos que se dizem cristãos.

Existem perdões que poderiamos chamar de profanos, conhecidos pelo ordenamento jurídico de muitos países. Não decorrem de preceito religioso ou bíblico. Resultado, em parte, também da aplicação do princípio de que onde não há o que buscar todos perdem seus direitos. É o que acontece nas hipóteses da concordata e da falência. Neles, legalmente, o devedor fica isentado de pagar parte do que deve e lhe é concedido prazo para o pagamen to a ser feito. O credor perde parte do seu direito em função da aplicação de princí pios superiores, mais importantes do que o respeito aos seus legítimos interesses. E o bom senso recomenda que para a soci edade como um todo e para os credores individualmente, é melhor cada um rece ber uma pane do que ninguém receber pane alguma.

Outro aspecto que não pode ser desconsiderado é o de que a civilização reconhece ser adequado não impor ao devedor um sacrifício tal que resultaria em benefício de limitado valor

para o credor. Tanto a justiça quanto a solidari edade pedem senso da medida, proporcionalidade. Não se deve pedir comportamento que implicaria heroísmo na esfera profaou santidade do ponto de vista cristão.

to da economia numa sociedade complexa como aem que vivemos. Mas isto não invalida a recomendação dc São Paulo, acima citada: “Não devais nada a ninguém”. Ter dívida c não ser livre. Contrair dívidas c um passo certo no caminho da pobreza. E se é duro ser pobre, ter dívidas c horrível, como afirma Charles H. Spurgeon.

Houve falhas graves na contratação das nossas dmdas externas. E na administração dos recursos com eles obtidos.

Agora estamos diante do problema de como nos livrarmos delas.

Conseguir o perdão é uma das formas. Pagar éoutra. No caso brasileiro, o bom senso leva a buscar solução equilibrada, que provavelmente não está no perdão puro e simples mas por outro lado não exige o paga mento integral.

noí

Aliás, a comunidade internacional tem mostrado ser favorável à solução outra que é a execução puramente me cânica dos contratos celebrados. Os pla nos americanos Baker e Brady são ex pressões dessa sensibilidade. E vozes se levantam regularmente para pleitear o perdão de dívidas dos países mais po bres, principalmente da África. Algu mas dessas dívidas foram canceladas. Mas no caso do Brasil um simples e total perdão não seria viável e nem se justifi caria. Aliás a dignidade nacional deveria rejeitá-la se oferecida.

Não só a solidariedade mas também a justiça exigem equilíbrio, equidade, entre sacrifícios e benefícios.

A grande maioria dos países civilizados já aboliu a pena de prisão por dívidas. Em alguns casos com exceção, para as dívidas em relação ao Estado. Mas, isso já é assunto diferente.

Outro motivo alegado para exigir o perdão é o de que devedores já teriam pago em juros e amortizações o suficiente para considerar a dívida total ou parcialmente paga. Assim, a extinção da dívida não seria um perdão mas um reconhecimento de que ela está paga. Nas linhas acima, o aumento de juros praticado nos anos 80. na OS

Como nos livrarmos da dívida

É convicção geral a de que certo grau de endividamento é inevitável para o bom funcionamen-

A doutrina cristã ensina que para obter o perdão fazem-se, necessários do lado do devedor, arrependimento e in tenção de não recair no erro. O perdão só é cabível havendo arrependimento, (Lc 17,3-4). Ambas as circunstâncias parecem não estar presentes, atualmente, no pensar e no atuar da sociedade brasileira. Em todo caso, os que clamam pelo perdão não aludem aqueles requisitos. Também por motivos práticos o arrependimento c a intenção de se auto-corrigir são necessários. Sem isso o país seria alijado do convívio mundial. Fechar-se-ia a porta para futuros intercâmbios e negócios. Ninguém dá crédito uma segunda vez a quem não paga e ainda acha que não deve favor.

Dificultando o conseguir o perdão das dívidas anti gas apontam-se o complicador de que enquanto se alega a sua necessidade, o Brasil está contraindo novas. Isso dificulta bastante as coisas. Reduz a credibilidade do devedor, diminuindo as chances do perdão. Mostra pouca disposição para corrigir o que está errado.

O credor, de seu lado, deve apoiar o perdão em fortes justificações, motivos, considerando que deverá arcar com as conseqüências. Estará mais disposto a abrir mão do seu crédito se acreditar que com isso realmente resolve

.ilgiim |)rol)Icin.i c iiiu- .il)u- p.u.i mn convívio (micmacional) mns ptovi ii-) .«> p.n.i todos, (guando o .sc-nmm nio dv solidai icdadc leva o credtjr a perdoar, lainhém lhe cliininnr as causas ipii- pmvocaram a tlívida e a incapa cidade de a mesma ser pai;a. Incapacidatie ipie jiode ter surgido jiosierionneme à conirarat^ão.

Conclusão

Muitas coisas mudaram de.sde o tempo em que a Híhlia foi escrita. As dívidas não são mais as mesmas. O sistema económito é hem mais complexo. Devedor e credor não são mais pessoas físicas que se conhecem, mas instituições administradas por pessoas que devem cuidar dos interesses de patrimônios de muitos.

perdoar. Nós podemos tentar convencê-los .se conside rarmos i.s.so adequ.ado.

lí bem possível que mpoe o iiesep) tie apRiar a momento no qual, do ponto de vista social e econômi co, ser.á mais premente dar tratamento à dívida interna que .1 externa. Não vejo motivos para, do ponto de vista moral, distinguir entre as duas. O devedor é o mesmo, a socicd.adc representada pelo seu governo. E os credo res internos não diferem muito dos externos. Ali.ás, entre os credores ditos externos há capitais nacionais expatriados e entre os credores internos há aplicadorcs estrangeiros.

Hstamos diante de uma realid.idc que contem fatos ecircunstâncias c]ue recomendam ações contraditórias entre si. Os aspectos jurídicos, econômicos, sociais, políticos e religiosos devem todos ter seu peso na hora dc p.rssar à ação. Apesar de que a ação neste caso não c , devedores, mas dos credores. Só eles podem

ca.so brasileiro chegue um

Renegociar as dívidas tornando seu peso suportável é possível e interessa a todos. Deve sim, partir da disposição do credor dc praticar a solidariedade intern.acional, mas ao mesmo tempo, do devedor reconhecer onde falhou e isso com a firme disposição de corrigir seu procedimento. ●

o direito adquirido precisa advir necessariamente de um fato jurídico idôneo

// rif

Elias Farah

1- Direitos adquiridos à sombra da iniquidade.

com que indignantes e recursos públi-

CIOSOS, com

3 - Legitimidade como poder popular. ritantes iniquidades se escondem sob a pseudolegaJidade de reivindicações alardeadas de di reito adqmrido. Senha extorsões são perpetradas contra bens COS e privados. Direitos são assegurados por meios falaestremecimentos da equidade e da razão, e incorporados depois, até vicaliciamente, num passe de mágica, sob o rótulo de intocável direito adquirido. Pri vilégios odiosos exemplificados nos salários e subsídios espoliantes, aposentadorias milionárias, estabilidades inexplicáveis, concessões apaniguadas, licitações arreme dadas etc. Melancólico cinismo constitucional que equi vale, em muitos casos, a uma terrível violência à regra atuarial de que as recompensas devem mente proporcionais aos esforços dispendidos, transvertendo-se o direito adquirido em tirania adquiri da. Não

ser fundamental-

de desregulamentar, deslegalizar ou -- os direitos subjetivos públicos ou afetar os princípios básicos inerentes aos direitos huma nos e sociais. Trata-se de legitimar vantagens, compatibilizando-os com os efetivos méritos se trata desconsticucionalizar

os benefícios e as dos beneficiários na justa defesa dos princípios maiores da liberdade, igualdade e solidariedade.

Legalidade e legitimidade soem ser confundidas como equivalentes. O direito não é, necessariamente, a identidade do Estado. Assim fosse, bastaria que as leis promulgadas no cumprimento das forma lidades legislativas, para serem tidas como legítimas. Isto, sabidamente, não seria o suficiente ou aceitável. É preciso que as leis tenham profundo comprometimen to com a moral pública, a equidade e a ética. As leis sem legitimidade acabam por ser repudiadas, na desobedi ência velada e silenciosa, pela consciência popular.

Wl JU LHO - AGOSTO -1999 viessem a ser

A legitimidade tem um componente ético: justificar e assegurar. Legítimo deve ser o que é justo, equânime, devido e irrecusável. Assim é que, no estado de direito, é justificável buscar uma decisão judicial para estabele cer todas as referências e evitar o risco de a legitimidade ficar reduzida à legalidade. É justo recusar-se a cumprir uma lei ou conviver com regras atentatórias dos man damentos constitucionais. Os conflitos entre legalida de e legitimidade mais grassam no Direito Econômico.

4 - Originário “de um fato idôneo”.

Quando o jurista Dc Plácido e Silva buscou conceituar o direito adquirido, cie condicionou a sua legitimidade em ser ela resultado “de um fato idôneo, que o tenha produ zido em face de lci vigente ao tempo, em que tal fato se realizou” . Este é o aspecto nodaJ que está inspirando as presentes reflexões. E, assim, admitir a vulnerabilidade do direito adquirido quando for, comprovadamente, um resultado do abuso e ou da imoralidade.

5 - Direito adquirido e a lei imoral.

Direito adquirido, presente ou futuro, se caracteriza pela integração no patrimônio de alguém de um certo bem, que deve ser juridicamente resguardado, decor rente de um faro real e verdadeiro, de que se originou o direito, nos termos da lei. Mas, o direito adquirido precisa advir necessariamente de um fato jurídico idô neo. Noutras palavras, se o direito adquirido exsurgede lei considerada imoral ou injusta, ele precisa ficar, de alguma forma, fora da ordem jurídica. Norma legal abortada de um ventre espúrio não pode gerar qualquer direito adquirido.

6 - Lei como vontade do povo.

A legalidade faz presumir o Estado de Direito e tem

na ici :i coiuli^ão da convivência colcti\’a. Mas, a lei jircci-s.i con cj.j>ondci ;i sinccsc da voniatlc do po\'o. "1 al equivalência ncni sempre ocorre. A expressão legitimi dade exirajiola a área técnica do direito constitucional para o largo hori/AMiic tia ciência política. O “império pelo direito” jiode estar a sustentar ordens tirânicas. A liberdade só é possível no “império sob o direito”. No campo das conecituações das normas jurídicas, a lega lidade é formal e a legitimidade é material, por corresponder ao consentimento do grupo social. Sabcsc quanto c utópico, ante a falibilidade ou as fraque^^as humanas, legal inceiramente legítimo. Por isso a avaliação de um mede-se pelo

tiva do corporativismo moderno. Seu propósito é sim plesmente inílacionar os “direitos adquiridos” do pes soal corporativo do setor público, que controla entre 60% a 70% do PIB dc maneira que, pouco a pouco, os deveres e interesses da cidadania sejam esquecidos...” A solução, como SC vê, não está apenas em números, mas, primordialmcnte, na formação de uma consciência mais realista, cujos ingredientes são o civismo e a decência.

9 - A Hipocrisia Constitucional.

coUboraçao dc. V.Í:.-

o arngo

prctcndcr-sc uíii ordenamento jurídico e A Constituição diz, no artigo 5*^. inc. XXXVI, que “a lei não prejudicará o direito adquirido...”, assim como da Lei de governo grau ou nível de legitimi dade que atinge a sua le gislação.

7 - Beníazeja vocação constitucional. ■

A Constituição c a geratriz da expressão e da seiva vitalizante da legis lação garantidora da con vivência dos cidadãos, nas últimas

Sentimos, décadas, fortalecer-nos benfazeja vocação

íÍ^:JOSÉ ROBERTOTERREIRA GOUVÊa' '

iii

1 ● uma constitucional e está no

STE, com sua vigorosa ■j.

força intcrpretativa, a es tabilidade natural do conIc judicial. Na afoita corrida para o progresso econômico c na acelera ção do processo descnvolvimentista, é o STF que fornece o idôneo metro correta medição

para a da legitimidade e legali dade das normas legais. A consolidação da pros peridade, a segurança jurídica, a convivência civilizada tanto serão mais efetivas e duradouras quanto mais entrelaçadas estejam a legalidade e a legitimidade das normas jurídicas.

8 - Direitos adquiridos e a “nova classe ociosa”.

O “Digesto Econômico” dc dezembro de 1998 traz estudo do diplomata J.O. de Mcira Penna sobre o corporativismo no Brasil, com grave advertência sobre distorções na política econômica do País, pela qual “as folhas de pagamento da União, nos Estados e nos Municípios excedem e muito a capacidade da arrecada ção’ . E, prossegue o autor, afirmando que, “no sentido que tomou o Brasil, chegamos a uma conclusão defini-

Introdução do Código Civil deixa implícito que se refere a um “um direi-

s to” legítimo, no amplo sentido da expressão. A relatividade deste princí pio estaria no que dispõe o Código Tributário Nacional (art. 155, c/c o artigo 172, parágrafo único), de que “a conces são da moratória em ca ráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sem pre que apure que o be neficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cum priu ou deixou de cum prir os requisitos para a concessão do favor...”. A lei não pode ser retroati va, para respeitar situa ções jurídicas definitiva mente constituídas. Mas, o que alimenta a indig nação nos homens de bem é a legislação forjada nos bastidores, ao apagar das luzes ou, agora, com as epidêmicas Medidas Provisóri as, inconstitucionalmente reeditadas, à revelia dos requisitosexigíveisdarelevânciae urgência, alimentando estranhos “direitos adquiridos”, que Roberto Campos cognominou de “hipocrisia constitucional”.

10 - A luta pela moralização do direito.

A moral e o direito têm a mesma essência ética, embora sejam disciplinas com caracteres próprios. Os objetos, porém, são sempre os atos humanos. Enquan to a moral atua no momento volitivo, o direito dá forma à realidade física. Mas, o ato jurídico, donde advem o direito, precisa estar, necessariamente, para garantia da

pela moralização do

sua validade ou eficácia, expurgado de vícios, pressões, equívocos. Sc a norma legal tecnicamente errada afeta, de um lado, o interesse particular do cidadão, a norma legal moralmente conspurcada atinge, de outro lado, a consciência pública ou o interesse geral da sociedade. Sc o direito delimita a realização dos interesses, a moral fixa os critérios pelos quais os interesses devem ser apreciados. É a chamada luta direito.

11 - “Normas éticas de convivência”.

Juristas há que aludem a um conflito entre as “normas éticas de convivência”: dem o seu conforto e os entre os que defenque lutam para sobreviver. Isto e, entre a licitude” advinda da letra fria da lei e o lícito, visto sob a ótica ético-moral. Co filósofos a polêmica entre Benjamin Constant e o alemão Kant sobre absolutismo e o relativismo moral. O grande dilema está na fixação das li nhas demarcatórias do absolutismo moral e o terrível perigo, quando direção contrária, se descambar excesso. A cegueira, porém, na defesa dos privilégios oblitera a visão do ne cessário bom senso, pelo qual devem ser consideradas as

normas paralelas, a fim de que as invocações do “estado de necessidade possam ser coadjuvadas normas pertinentes, de modo que os furtos famélicos, as invasões de terras e imóveis urbanos, com

saques vio lentos etc, não mascarem pseudo i" genuidade de beneficiários

em um ato puro de má-fé. Sofremos a grande falácia dos

13 - “Direito Adquirido" quanto se peca em seu nome.

O “direito adquirido c o direito que já sc incorporou ao patrimônio da pessoa; já é da sua propriedade; já constitui um bem, que deve ser protegido contra qual quer ataque exterior, que ouse ofendê-lo ou turbá-lo”. Assim c definido por De Plácido c Silva, no seu “Voca bulário jurídico”. d'al, portanto, c a repercussão jurídi ca dos fatores que consubstanciam o direito adquirido, que ao legislador cumpre embasá-lo cm fundamentos de absoluta idoneidade, moralidade e equidade. E nem sempre tem sido assim, tomado que está o Icgisladorde propósitos imediatistas, inconfessáveis ou corporativistas. Quer dizer, embora o direito adquirido constitua um plus na conquista da ciência jurídica, muito SC tem abusado em sem nome ou sob sua suspeita proteção.

14 - A força das mutações sociais.

É constante, entre os juristas e hcrmcncutas, a advertência de que a conccituação do direito adquirido cons titui, tantos são os princípios ou as regras, um persistente desafio, mormente no direito publicístico. Inegável que o direito adquirido pertence àque le propósito de dar ao cidadão a neces sária segurança ao que ele patrimonializou por força das leis; mas, estas, pela evolução social, estão sujeitas às muta ções das normas.

15" Medidas provisórias.

<r que proclamam que a equidade e a ética são luxos adiávels a serem buscados somente depois de privilégios e o conforto. assegurados os

12- Implicações das leis de ordem pública.

A efervescência dos fenômenos sociais, que impõe ao direito mutações de visível publicizaçáo, tem tido implicações substanciais no instituto do direito ad quirido. Isto é, o cidadão, que vinha regulando os interesses privados de acordo com a liberdade de deliberação, podendo impunemente ser individualis ta ou até socialmente egoísta, começou a enfrentar uma silenciosa revolução, pelo qual o Estado, dando a numerosas leis o caráter de ordem pública, passou a interferir nos seus problemas particulares, a título de justificar um processo civilizatório do mundo demo crático e moderno. O artigo 6“. da Lei de Introdução ao Código Civil enfrenta duro embate quando a administração pública vai tratar ou defender os bens considerados indisponíveis.

seus

As medidas provisórias, apesar do esmero técnico, exemplificam o arren damento do legislativo pelo executivo federal, em prejuízo da atuação harmônica dos Poderes. A pretexto de acompanhar a célere dinâmica dos fenô menos sócio-econômicos, o executivo faz descer guela abaixo da Nação muitas normas sem ressonância no seio da coletividade ou afrontantes das aspirações po pulares. O processo de elaboração legislativa, envolven do civismo, competência intelectual e amor ao trabalho carece de radical reformulação, a fim de que as normas, tanto quanto tecnicamente perfeitas, sejam também social, moral e eticamente legítimas.

16 - Perigo do “direito adquirido” absoluto. O privilégio do direito adquirido tem por regra básica o artigo 6*^. da Lei de Introdução do Código Civil, concernente ao direito intertemporal. Deu-lhe a redação atual a Lei n^. 3-238, de 1-8-1957, que diz: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. A nova redação suprimiu, da redação original. seus

acxprcssão “cm caso algum”, listasuprc.ssãocsintomá tica c revela que o legislador, cm face dos fatos, tomou consciência da realidade social, de que o princípio da irrctroacividaclc das leis não convêm que seja absoluto. Entre a constatação de que uma lei se contrapõe à consciência pública (ou à realização da harmoniasociaJ, ou seja considerada imoral) c a defesa de alguns direitos particulares, não há como prevalecer, de forma absol ta, o princípio da irretroatividade da lei ou a absoluta intocabilidade de todos os direitos classificados como

adquiridos. Atenta contra o bom senso a existência de instituições jurídicas de duração vitalícia, quaisquer os graus da sua idoneidade. que sejam

17 - A doutrina vacilante

o

ccro

R.Limongi França cita na sua obra “Irretroatividade das Leis e o Direito Adquirido” (ed. RT, 1982) “artigo 5^- do título preliminar do Código Civil Argen tino, que dispõe que “nenhuma pessoa pode ter direitos irrcvogavelmcntc adquiridos contra uma lei de ordem pública”. A doutrina brasileira sobre o tema se divide em vários enfoques: a)- o da retroatividade da lei de rdem pública; b)- o de sem efeito imediato e c)- o do respeito absoluto ao direito adquirido. O autor defende a necessidade de a lei, ainda que cuide de relevantes interesses públicos, precisar dispor expressamente so bre retroatividade da lei respectiva. É lembra, como conceito ainda aceitável, um velho Alvará de 1757, pelo qual “o fundamento da ordem pública, para desconhedireito adquirido, não pode ir ao ponto de atingir os casos em que esse desconhecimento geraria o desequilíbrio social e jurídico.”.

18 - Dignidade do cidadão atingida.

O “direito adquirido” fundado na norma legal injusta ou imoral atinge em cheio o princípio soberano da equidade, como requisito que deve reger a formulação

das leis ou a aplicação delas pela Justiça. É como escreveu Vicente Rao, no seu renomado livro “O Direito e a Vida dos Direitos”: “Mas, não se pratica a equidade tão somente na aplicação judicial da lei aos casos concretos, senão, também, na própria elaboração da lei.” A norma injusta não representa um mal apenas porque assegura privilégios danosos ou onerosos, mas, porque equivale a uma iniquidade, atentatória de toda a sociedade ou dos interesses públicos. O rol de vantagens asseguradas em aposentadorias milionárias, pensões extorsivas e até vita lícias, benefícios agregados a funções públicas, conces sões especiais, verbas de representação, nomeações apa drinhadas, estabilidades funcionais etc, constituem cla moroso espetáculo de iniquidade contra os direitos e até à dignidade dos cidadãos de bem.

19 - Todos iguais perante a lei.

Estas reflexões não objetivam por em dúvida a con veniência que representa o direito adquirido como instituto jurídico para a segurança e estabilidade da ordem legal. O que constitui temeridade é a utilização deste direito para acobertar a urdidura de privilégios contra a ordem ou interesses públicos. Não confundir a aquisição de direito em relação às partes envolvidas num contrato, (e que só interessa ao particular) e o direito adquirido, para os fins da incidência da IeÍ nova, que predomina a utilidade pública e social. Na aquisição do direito a preocupação é identificar a que patrimônio se liga o direito, se do alienante ou se do adquirente. Mas, no direito adquirido está em jogo a estabilidade das relações jurídicas, envolvendo o confli to entre a lei nova e a lei do tempo de ato - o que tem sido manipulado para vantagens escusas. ●

Elias Farah

ConseU)eiro do Instituto dos Advogados de São Paulo Diretor da Diretoria Plauí da Associação Comercial de São Paulo

✓ Computadores. Impressoras, teclados, monitores, serviços...

✓ Não se esqueça deles na hora de anunciar.

✓ Grave esta idéia. Toda quinta-feira tem Informática no

Para os juristas, magistrados e advogados brasileiros, o atual projeto apresenta um contrato sob novas vestimentas

Amoldo Wald Professor de Direito

Pinstitutos sobreviveram, por tanto tempo, desenvolveram sob formas tão diversas quan to o contrato, que se adaptou a sociedades com estruturas e escalas de valores tão distintas quanto as que existiam na Antiguidade, na Idade Média, no mundo capitalista e no próprio regime comunista. Para juristas, magistrados e advogados brasileiros, ainda acostumados aos princípios do Código Civil vigente, quando flexibilizados pelas chamadas leis extra vagantes, o atual projeto de Código Civil apresenta um contrato sob novas vestimentas, com finalidades e regime jurídico que se a^tam do nosso direito clássico, justificando uma reflexão sobre a matéria.

Na realidade, o contrato nasceu formalista e típico, no direito romano, para transformarmento válido pelo fato de ser uma manifestação de vontade do indivíduo e, em conseqüência, um instru mento vinculatório, que fazia o papel da lei entre as partes, na concepção dos enciclopedistas que inspira ram a Revolução Francesa.

Por longo tempo, entendeu-se que os pactos deviam ser respeitados (pacta sunt servanda), pois refletiam um ato de liberdade individual. O contratual, pela própria natureza, por decorrer de um acordo de vonta des, devia ser considerado justo e, conseqüentemente, o contrato era intangível devendo ser executado, custas se o que custasse, ressalvados tão somente os casos excepcionais da força maior e do caso fortuito.

Podendo transferir a propriedade no sistema francoitaliano, ou não podendo fazê-lo no direito alemão e na legislação brasileira, o contrato foi, certamente, o gran de instrumento jurídico do capitalismo incipiente que dominou o mundo até o fim da primeira guerra mun dial.

Com o advento do comunismo, na Rússia, Constituição de Weimar, na Alemanha, o sopro do (2|jULHO-AGOSTO-1999

socialismo, sob as suas diversas formas e com densida des distintas, abalou, em parte, a mística contratual sedimentada pelo Código Napoleão, sem que todaviao contrato perdesse a sua função e utilidade.

Aos poucos, surgiram as limitações tanto à liberdade de contratar, ou de não contratar, quanto à liberdade contratual, ou seja, à fixação do conteúdo do contrato. Embora se mantivesse, como regra geral, a onipotência da vontade individual, com a possibilidade de criação dos mais variados contratos atípicos e mistos, o legisla dor, ampliando a área da ordem pública econômica, foi restringindo o conteúdo da autonomia da vontade.

A liberdade no plano contratual tem sofrido amplas restrições especialmente no tocante à faculdade de fixar o conteúdo do contrato (liberdade contratual), pois muitos contratos são hoje verdadeiros contratos de adesão, cujo texto depende de aprovação prévia de organismos governamentais. Quanto à liberdade de contratar, tem sido mantida em termos gerais, embora, em determinados casos, possa constituir infração à lei o fato de deixar de vender determinado artigo, por siderar o sistema legislativo vigente tais omissões como contrárias à ordem econômica e social estabelecida. Em tese, a liberdade contratual só sofre restrições em virtude da ordem pública, que representa a projeção do interesse social nas relações interindividuais. O im cogensy o direito imperativo, defende os bons costumes e a estrutura social, econômica e política da comunida de. Em determinada fase, a ingerência da ordem públi ca em relação aos contratos se fazia sentir pelo combate à usura, proibindo as leis medievais as diversas formas de agiotagem. Quanto aos outros contratos, não havia maiores limitações, até o século XIX.

As idéias solidaristas e socialistas e a hipertrofia do Estado levaram, todavia, o direito contratual, expandindo-se a área das normas de ordem

pública destinadas a proteger os elementos economica mente fracos, favorecendo o empregado, pela criação do direito do trabalho, o inquilino, com a legislação sobre locações e o consumidor, por uma legislação específica em seu favor. Por outro lado, o dirigismo contratual restringiu a autonomia da vontade, em vir tude da elaboração de uma série de normas legislativas, fixando princípios mínimos que os contratos não po dem afastar (salário mínimo, tabelamento de gêneros alimentícios, fixação de juros).

O contrato passou, assim, em certos casos, a ter um conteúdo de ordem pública, decorrente da lei, poden do alcançar até pessoas que nele não foram partes, como ocorre na convenção co letiva de trabalho. Temos então uma convenção-lei, definida como “um ato legislativo, elaborado por via convencional”.

A obrigatoriedade dos

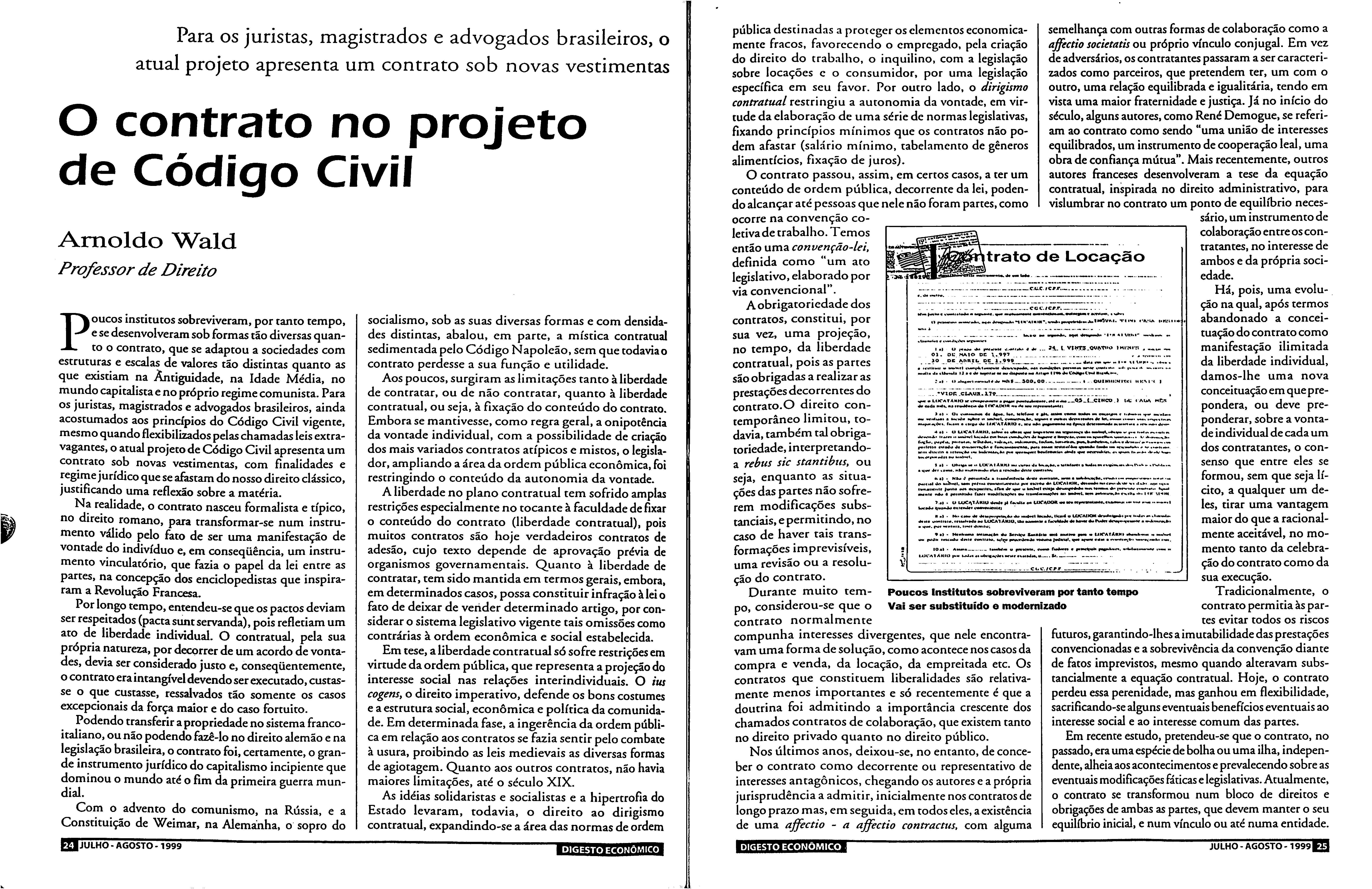

contratos, constitui, por sua vez, uma projeção, no tempo, da liberdade contratual, pois as partes são obrigadas a realizar as prestações decorrentes do contrato.O direito con temporâneo limitou, to davia, também tal obriga toriedade, interpretandoa rebus sic stantibus, ou situa-

rem

^ntrato

semelhança com outras formas de colaboração como a affectio societatis ou próprio vínculo conjugal. Em vez de adversários, os contratantes passaram a ser caracteri zados como parceiros, que pretendem ter, um com o outro, uma relação equilibrada e igualitária, tendo em vista uma maior fraternidade e justiça. Já no início do século, alguns autores, como René Demogue, se referi am ao contrato como sendo “uma união de interesses equilibrados, um instrumento de cooperação leal, uma obra de confiança mútua”. Mais recentemente, outros autores franceses desenvolveram a tese da equação contratual, inspirada no direito administrativo, para vislumbrar no contrato um ponto de equilíbrio neces sário, um instrumento de colaboração entre os con tratantes, no interesse de ambos e da própria soci edade.

«Itrwiin

UK««^ M ●» tOC‘AlAHK» seja, enquanto as ções das partes não sofremodificações subs tanciais, e permitindo, no de haver tais trans!«<«»» cwM^aniiMWMlw I.OCAI1OM. omiwniaa, «fW* ««w#

caso formações imprevisíveis, revisão ou a resolu-

uma ção do contrato. Durante muito tem po, considerou-se que o normalmente

Poucos Institutos sobreviveram por tanto tempo

Vai ser substituído e modernizado contrato compunha interesses divergentes, que nele encontra vam uma forma de solução, como acontece nos casos da compra e venda, da locação, da empreitada etc. Os contratos que constituem liberalidades são relativa mente menos importantes e só recentemente é que a doutrina foi admitindo a importância crescente dos chamados contratos de colaboração, que existem tanto direito privado quanto no direito público.

Nos últimos anos, deixou-se, no entanto, de conceno ber o contrato como decorrente ou representativo de interesses antagônicos, chegando os autores e a própria jurisprudência a admitir, inicialmente nos contratos de longo prazo mas, em seguida, em todos eles, a existência de uma affectio - a affectio contractus, com alguma

Há, pois, uma evolu ção na qual, após termos abandonado a conceituação do contrato como manifestação ilimitada da liberdade individual, damos-lhe uma nova conceituação em queprepondera, ou deve preponderar, sobre a vonta de individual de cada um dos contratantes, o con senso que entre eles se formou, sem que seja lí cito, a qualquer um de les, tirar uma vantagem maior do que a racional mente aceitável, no mo mento tanto da celebra ção do contrato como da sua execução.