EM UM VEÍCULO QUE ATINJA O SEU PÚBLICO- ALVO

Um jornal com qualidade de informações. Dirigido a leitores especiais, empresários, execütivos, contadores, economistas, administradore s, advogados e investidores. Se estes profissionais são seu público-alvo garanta retomo a seu anúncio.

editado pela

Presidente

Élvio Aiiprandi

Os editores umto

ISSN 0101-4218

Antonio Gontijo de Carvalho (1947-1973)

Diretor:

João de Scantimburgo

Administração industrial:

Francisco Cantero

Capa:

(Criação e Produção)

Sandra Vastano

Redação e Administração:

Rua Boa Vista, 51 - 9® andar

tels.: 244-3274 - 244-3092

teiex: (011)1123355

O liberalismo é o caminho para a soberania do homem no Universo

Mancheia de questões Editorial

A âncora cambial e os choques externos

Affonso Celso Pastore

Globalização e crise de liberdade

Miguel Reale 10

0 valor da cultura na era de mudanças

A reivindicação do Estado

Roberto Campos

Dimensão sócio-capitalista Paulo Rabello de Castro 18

A outra face da globalização O Estado de S. Paulo

Projeto Gráfico: Ricardo Alves de Souza 22

Publicidade:

Gerente de Publicidade Comercial

MauryDemange

Rua Gaivão Bueno, 83 - São Paulo

CEP 01506-000

Tel.: 242-6618

Teiex 1132446 - Fax 242-6625

Assinaturas:

Tels.; 242-6618 - Fax 242-6625

Edições Atrasadas:

(Preço da última edição)

Tei.: 270-9366 - 242-6627

Atendimento a Assinantes:

Tel.: 270-9366 - 242-6627

Paginação, Fotolíto e Impressão: IJÁHIODOCoMÉHCiO

Rua Gaivão Bueno, 83

Tei.; 242-6614 - 242-6615

Liberdade - SP - CEP 01506-000

Publicação bimestral da Associação Comerciai de São Paulo dedicada à análise e discussão de assuntos: políticos, econômicos, jurídicos e sociais que interessam ao empresário, bem como à sociedade em geral.

Terceiro Milênio Jornal do Brasil

0 princípio da não-reeleição

Barbosa Lima Sobrinho 24 0

Benefícios, desvantagens, realidades e ilusões da globalização

Renata Miceli Zoudine

0 direito e as relações econômicas entre a França e o Brasil

Amoldo Wald

História do Liberalismo no Brasil

J. O. de Meira Penna

Reflexões sobre a revolução tecno-cultural

Benedicto Ferri de Barros

Desafio Constitucional

Gastão Alves de Toledo

Livro sobre o liberalismo

Antonio Palm

A revogação da sentença

Gustavo H, R, L Badaró

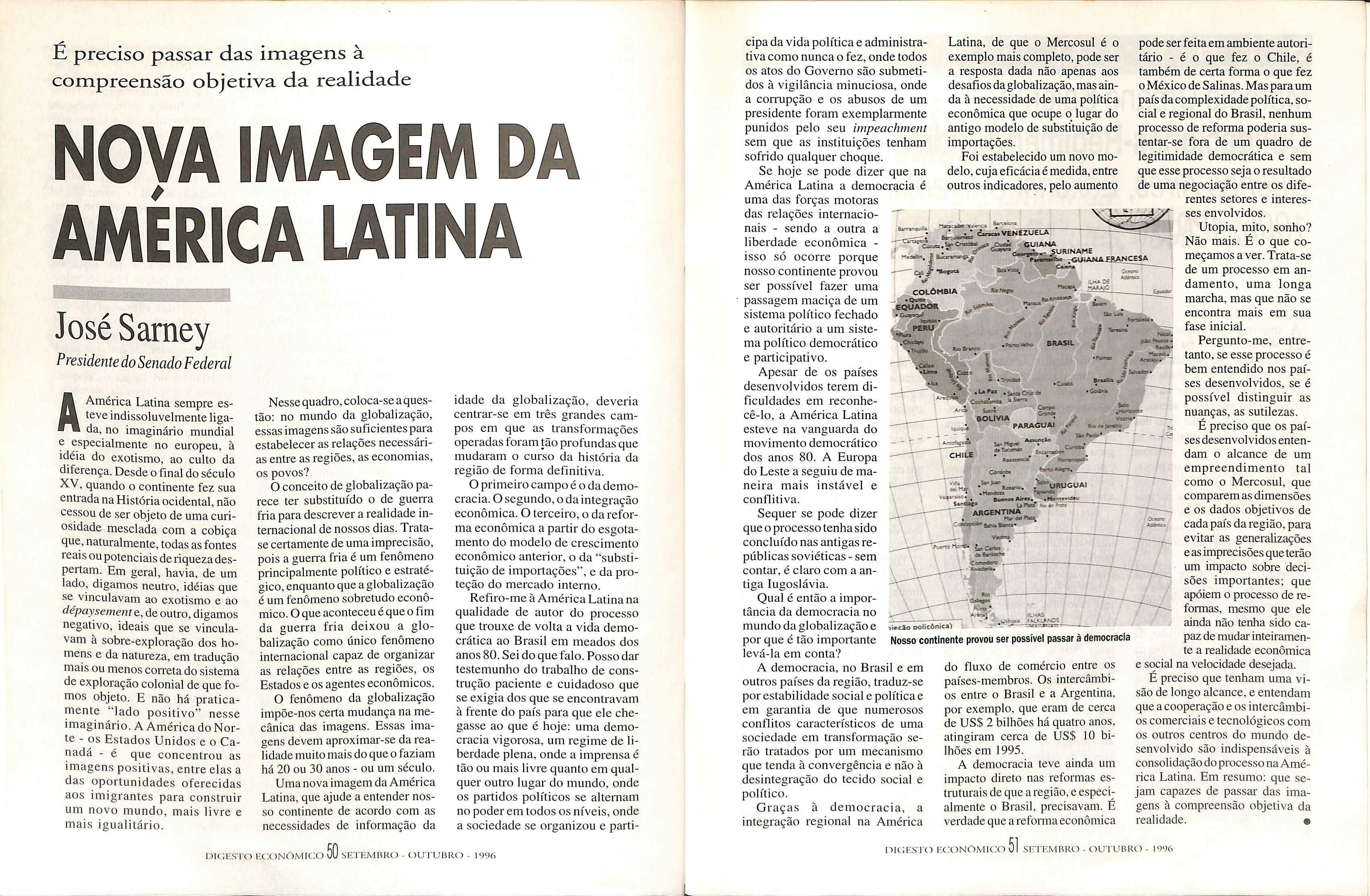

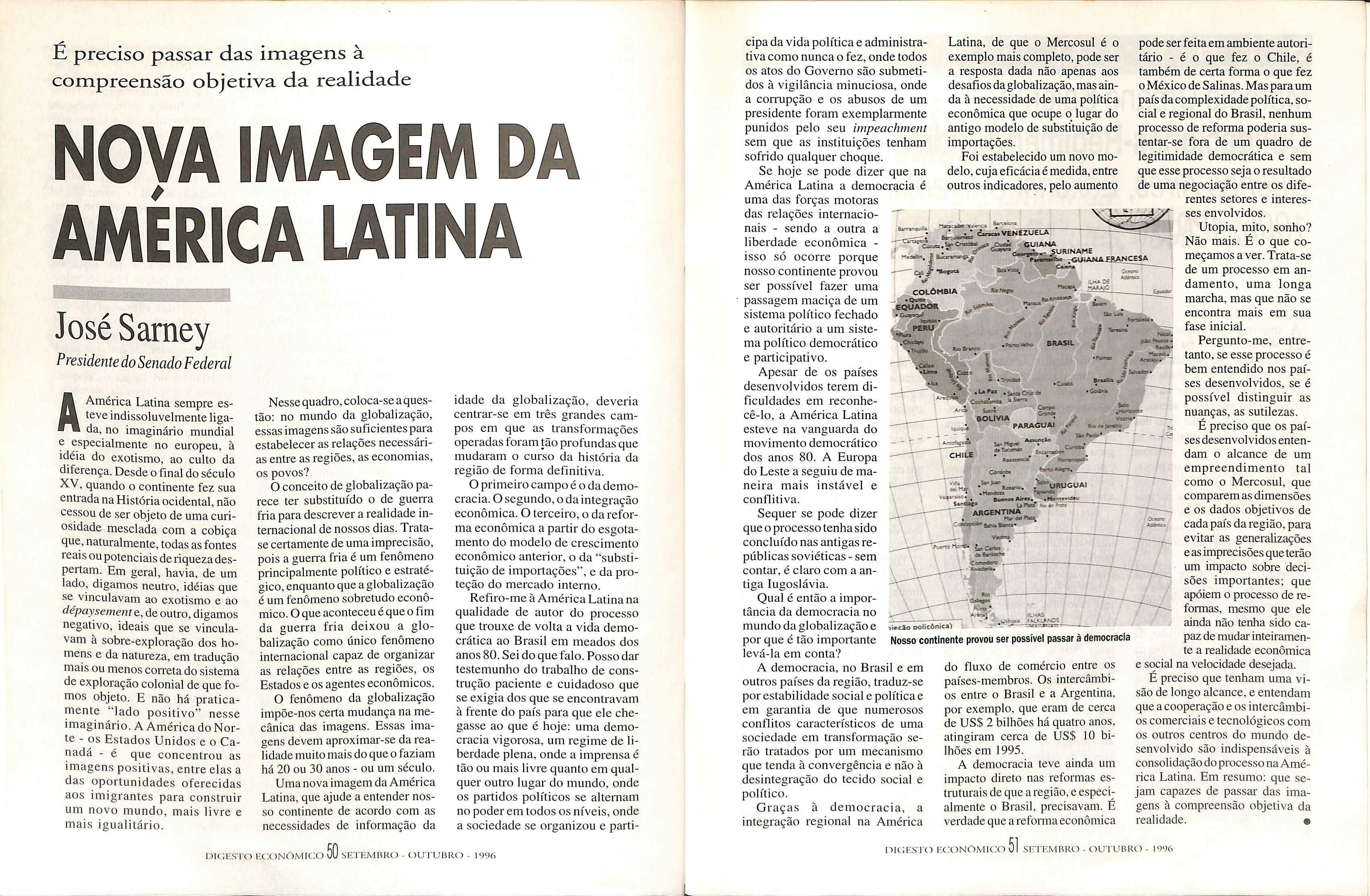

Nova imagem da América Latina JoséSarney

MANCHEIA D

Dno tempo dos barcos à vela, as esde 0 seu primeiro número - e este mo no passado Companhias de Comércio, que foram numerosas. aspecto acentuamos várias vezes - o DIGESTO ECONÔMICO praticavam a globalização. Uma delas fez histó ria, a Companhia das índias Ocidentais. Basta ir a um leilão de antiquário, em Sao Paulo ou no Rio de Janeiro, que estão sendo oferecidas à venda porcelanas da Companhia das índias, isto é, peças compradas e vendidas pela grande organização internacional do século XVII . Até mesmo o nefando comércio de escravos era negociado por algumas Companhias de Comércio, como o demonstrou, em funda mentado estudo, 0 historiador José Gonçalves Salvador. No Brasil, Companhias de Comér cio estiveram ativas durante mais de um século. Não é, portanto, a rigor, uma novidade a globalização. Novidade, isto sim, é o fenômeno da pro¬ cura localizar as questões contem porâneas, tendo como objetivo co laborar com os seus leitores na interpretação dos problemas atuais do Brasil, seja interna mente, seja em suas relações com 0 mundo. Neste momento his tórico, temos a globalização como, por assim dizer, 0 “prato do dia”. É cotidiana a referência à globalização da economia. como se essa tosse, eletivamente, uma novi dade. A economia sempre fez por se vincular a todos os países. Até mes-

QUESTÕES

comunicação complementado pela informação, que tornou 0 mundo ainda menor do que é, para os telefones, os fax e os computadores. Todos estamos em contacto permanente com todos os países do mundo, no momento em que assim o quisermos.

.1 0 que nos preocupa neste número. Do artigo do professor Affonso Celso Pastore, à oração do industrial italiano Cesare Romiti, do artigo do professor Miguel Reale ao do Kofessor Paulo Rabello de Castro, e em ou tros artigos, constantes deste número, o que se tem é a preocupação fervente com os imen sos desafios de nosso tempo, com as questões que nos reptam, sem que estejamos prepara dos para enfrentá-las, como é comprovado aqui e no Exterior. O problema complexíssimo da tecnologia, como bem-assinalou Benedicto DIGESTO ECONÔMICO 5

.^errideBarros, nãopode Arigorja dominar o ser humano, a 3onto de escravizá-lo. O nãoéuoia lomemtemdevenceramá- HOVidode quina, evitando com todas as forças a mecanização do espírito. Vemos no iberalismo, isto é, na liberdade de empresa, na liberdade política, na liberdade religiosa, em suma, em todas as liberdades, o caminho mz a soberania do homem no Universo. É essa a substância do presente número do DIGESTO ECONÔMICO, que continua a cumprir o seu dever, como revista de especulação cultural, nos campos da ciência política, da econô mica, das ciências sociais, em geral e do direito, conrorme o demonstram os seus colaboradores e respectivas colaborações.

globalizaçã

No regime de "currency board perda de confiança é recessiva

A A ANCORA CAMBIAL E OS CHOQUES EXTERNOS

Affonso Celso Pastore

Economista, ex-presidente do Banco Central

N0 século 18, David Hume produziu a primeira descri ção completa do mecanismo de ajuste do balanço de pagamen tos quando um país está no padrão-ouro. Nesse, a verdadeira moeda era o ouro e as notas do meio circulante representavam, de fato, “certificados de armazena mento” da verdadeira moeda. Se o preço do ouro fosse fixado emx libras por onça troy do ouro fino, e a taxa de conversibilidade do meio circulante fosse de 100%, a autoridade governamental encar regada da cunhagem somente poderia criar x libras se comprasse uma onça troy de ouro. O estoque de moeda somente poderia ser expandido com a acumulação do “lastro” ouro, removendo-se da autoridade monetária o poder de criar moeda fiduciária. Um défi cit no balanço de pagamentos seriaquitado remetendo ouro ao país superavitário, provocando uma contração monetária, e a queda na demanda agregada reduziría as im portações e elevaiia exportações. Nesse “specie-flow-mechanism” oajustamento ocorria somente com a movimentação de mercadorias.

No século 18 os movimentos de capital tinham importância quase desprezível. Para analisar a dinâ mica do ajustamento, Hume ima ginou um experimento hipotéti co, supondo a aniquilação de 50% do meio circulante de um país. A conseqüente contração da deman da agregada não produzia uma queda na produção e no emprego, porque no seu exemplo preços e salários eram flexíveis. Ocorria apenas a flutuação dos preços, que alteravam a demanda agrega da, modificando os fluxos de ex portações, importações, e dos sal dos no balanço de pagamentos, gerando o movimento de ouro entre países e modificando o esto que de moeda, até a restauração do equilíbrio.

O Brasil foi vítima de um expe rimento “humiano” em 1990, quando o governo aniquilou 80% dos ativos financeiros. Como os preços e salários não são flexí veis, gerou-se a forte queda da produção sem debelar a inflação. Perdemos uma oportunidade de obter aestabilidade de preços, fomos privilegiados com a de monstração prática de que a rigieconOmico k

dez de preços e salários transfor ma a queda no estoque real de moeda em queda de produção, e não dos preços.

Na Argentina, o dólar faz papel do ouro e seu mecanismo de ajustamento somente difere do descrito por Hume devido à mo bilidade internacional de capitais. O Banco Central argentino foi rebaixado à categoria de um “currency board”, sendo impe dido de realizar operações de mercado aberto, somente dendo expandir a oferta de pesos comprando dólares a uma taxa cambial fixa.

Um atrativo desse regime é a imposição de uma regra monetá ria que impede o financiamento inflacionário dos déficits públi cos e obriga a adesão do governo a um regime fiscal que produza o equilíbrio orçamentário. O “currency board” não pode que brar a regra da conversibilidade e, portanto, não pode criai- moeda a não ser comprando dólares, o que elimina as operações de mercado aberto. Não pode existir, portan to, 0 financiamento inflacionário dos déficits, mas em contrapartida

0 Banco Cential perde a capaci dade de determinar as taxas do mésticas de juros, que se alteram endogenamente, com o movimen to de capitais. Uma fuga de capi tais provoca uma contração mo netária, elevando a taxa domésti ca de juros e atraindo o ingresso de capitais, o que pode encerrar o movimento ascensional da taxa de ju ros se a confiança for res taurada. Nesse caso a taxa de juros retoma ao nível da internacional, mas en quanto isso não ocorre, há desestimulo à atividade econômica interna.

Esse é um regime de regras que retira da auto ridades monetária o po der discricionário de alte rar 0 estoque de moeda e, embora impeça que o B anco Central compre títulos públicos em mercado aberto, financiando com a emissão monetária os déficits públicos, não im pede que o governo conti nue tendo déficits. A de cisão de aceitar a discipli na orçamentária não é imposta exogenamente pelo regime de “currency board”, mas é, sim, uma decisão política do gover no, que, quando a toma, pode ou não optar por aquele regime monetário. Se 0 governo está dispos to a aceitar o equiliErio orçamentário, por que te ria de aderir ao “cuiTency board” e não a um outro regime monetá rio que não tenha os defeitos do câmbio fixo? Pior do que isso, quando ele adere ao câmbio fixo ou se utiliza do câmbio como ân cora nominal, sem reconhecer que nessas circunstâncias a única coi sa que se pode esperar da política monetária é a capacidade de de terminar eficientemente o nível das reservas, e persiste em uma política fiscal expansionisía, pro-

voca 0 crescimento dos preços dos bens domésticos relativamente aos dos internacionais e valoriza a taxa cambial real.

O câmbio fixo não isola a eco nomia doméstica dos choques extemos. O caso argentino é ilus trativo. O temor de uma desvalo-

tagem superior à verificada nos Estados Unidos entre 1929 e 1933 e que provocou a grande depres são. Essa não foi uma “aniquilação” discricionária de meio circulante, como a brasileira, mas produzida pela adesão àquela re gra e pelo choque externo, o que atesta o importante de feito daquele regime. Se o “currency board” ar gentino readquirisse o i poder de fazer política Pj monetária e, com opera■ ções de mercado aberto, tivesse evitado a eleva ção das taxas de juros, teria estimulado a fuga de capitais e, como no México, teria chegado a uma crise cambial. Ele aceitou a queda do esto que real de moeda e so* mente não provocou ’ uma depressão idêntica à de 1929, nos Estados Unidos, porque uma par te dos saques das reser vas ficou nas mãos de residentes, circulando como moeda. O estoque real de pesos declinou em 40%, mas o estoque real de pesos mais dóla res declinou menos, amainando um pouco a recessão, embora não ti vesse evitado que o de semprego chegasse ao mesmo nível do verificadonoChile, em 1982,

No século 18, David Hume descreveu o ajuste do balanço de pagamento, quando aquele país esta va no regime de câmbio fixo e sofreu um outro choque externo, provocado pela elevação da taxa de juros nos Estados Uni dos, que terminou com o país aban donando aquele regime cambial. O que ocorre com o movi mento de capitais se for aban donado o câmbio fixo mas o Banco Central ainda retiver um grande controle sobre o mer cado, evitando as flutuações livres da taxa cambial? Nesse caso, um forte ingresso de capi-

rização, disparada pela crise me xicana, produziu uma fuga de ca pitais na Argentina. O governo prendeu-se à sua regra monetária, deixando que uma queda no esto que de moeda - igual à das reser vas internacionais - produzisse a elevação da taxa de juros, aguai-dando que isto restaure a confian ça revertendo o fluxo de capitais. O “efeito tequila” fez com que estoque real da moeda na Ai*gentina declinasse 40%, uma porcen-

tais pode provocar duas reações. Primeiro o país. pode simples mente acumular reservas sem ele var seus déficits em contas cor rentes, defendendo a taxa cambial real, evitando que ela se deprecie. Esse foi o caso do Brasil entre o final de 1991 e a metade de 1994. O custo fiscal dessa estratégia é a diferença entre a taxa de juros paga intemamente para esterili zar 0 efeito monetário expansionista da acumulação de reservas, que faz crescer a dívida pública bruta, e a taxa de juros sobre as reservas.

Segundo, o país pode permitir que o câmbio real se valorize, o que estimula importações e desistimula exportações, dissipan do uma parcela do ingresso de capitais no financiamento do ex cesso de importações sobre ex portações. Foi o caso mexicano antes da crise de 1994. Essa não é uma situação sustentável. Se a taxa cambial real não for alterada, para evitar que o desequilíbrio externo se eleve é necessário con ter a demanda doméstica, o que, na presença de uma política fiscal expansionista, requer uma políti ca monetária contracionista, pren dendo o país em uma armadilha de crescimento econômico baixo na qual a dívida pública bruta se eleva continuamente.

No regime de “currency board”, a perda de confiança é recessiva, porque gera a fuga de capitais e a contração monetária. A confian ça não é uma atitude meramente psicológica e depende da qualida de dapolítica econômica. Se ocor rer uma profecia sem fundamen tação de que o país está em uma rota de crise, depois de algum tempo essa “bolha” se desfaz. Mas, se a profecia encontrar respaldo em desajustes fundamentais de política econômica, ela tende a se auto-realizar. A correção de eventual desequilíbrio fiscal com a elevação de impostos podè atuar na direção de corrigir desajustes fundamentais, mas também é

recessiva. Se ela restaurar a confi ança na manutenção da regra monetária pode reverter o movi mento de fuga de capitais, expan dindo a oferta de moeda e abor tando a recessão. Se não restaurar a confiança, as duas ondas recessivas se somarão. Ainda as sim resta o problema do câmbio real, que pode estar valorizado e ser ajustado implicitamente, pro duzindo a queda dos salários no minais, ou explicitamente, alte rando a taxa cambial nominal.

pagou pelo mundo porque a mai oria dos países estava no regime de câmbio fixo.

Em 1925, quando ChurchilI ten tava recuperar para a Inglaterra o prestígio vitoriano da estabilida de de preços fundamentada no padrão-ouro, fixando a paridade da libra ao ouro no nível anterior ao da guerra de 1914/18 e igno rando a inflação ocorrida durante a guerra, recebeu de Keynes a crítica de que esse procedimento era recessivo, porque os salários nominais são inflexíveis. Anos de recessão seriam necessários para que a queda dos salários nominais recompusesse a taxa cambial real. Melhor seria, naquele momento, reconhecer a inflação ocorrida durante a guerra e fixar uma nova paridade da libra ao ouro, que evitasse a depressão econômica. ChurchilI não aceitou aquela sugestão, embora o setor privado inglês não tivesse predominante mente passivos denominados em ouro, o que lhes infligiria uma pesada perda de capitais caso des valorizasse a libra. Se esse fosse o caso, os custos do ajuste ocorreriam em qualquer circunstância. Sem a desvalorização, porque a depressão econômica reduziria os salários nominais; com a desvalo rização, porque ela produziría a perda de capitais sobre os deten tores dos passivos denominados em ouro. Desprezou a preferência de Keynes por um padrão mone tário fiduciário, livre portanto da camisa-de-força de um câmbio fixo, e enfrentou a partir de 1929 vigor de um choque externo - a recessão americana -, que se pro¬

Nesse período o Brasil permi tiu a flutuação cambial, com a desvalorização resultante impe dindo a queda da renda dos produ tores de café, minimizando o im pacto daquela recessão sobre setor agrícola e encarecendo preços de produtos manufatura dos importados, o que gerou estímulo para um importante sur to de industrialização substituidora de importações.

Esses episódios nos deixam al gumas lições. Primeiro, “currency board” não define um regime econômico superior. Ele tem enormes defeitos, sendo ado tado quando o país não consegue manejar a sua moeda. Segundo, o uso do câmbio como âncora im põe uma particular combinação de instrumentos fiscal e monetá rio. Ele requer uma política fiscal contracionista para liberar a polí tica monetária. Quando isso não ocon-e e o governo deixa a taxa cambial valorizar-se, fica preso em uma armadilha de baixo cres cimento econômico. Se, ponto, for submetido a um choque externo, tem a alternativa de evi tar seus desdobramentos sobre economia doméstica deixando flu-

tuar a taxa cambial. Mas se optar pelo caminho de defender a pari dade cambial e aceitar que a fuga de capitais contraia a oferta de moeda, provocará recessão. Se quiser evitar a fuga de capitais terá de elevar significativamente a taxa de juros, também provo cando recessão. Se tiver tido cuidado de impedir a excessiva acumulação de passivos em dóla res, pelo menos contornará o cus to produzido pela perda de capi tais imposta por uma eventual desvalorização. Mas, se não o fi zer e tiver de desvalorizar, tam bém enfrentará o custo do ajuste, pela perda de capitais imposta sobre os que se financiariam com passivos em dólares. ® o um

Patrao aviso prévio é para você

Quem avisa, amigo é; para manter seus funcionários sempre motivados e preocupados com o futuro da sua empresa você precisa se preocupar também com 0 futuro deles.

0 Auxílio Desemprego Qualivitae do Instituto de Assistência Social da Associação Comercial de São Paulo existe para isso. Solicite maiores informações e depois não diga que ninguém avisou!

Rua Boa Vista, 51 - CEP 01014-911 São Paulo/SP - Tel:(011) 244 3322 Fax:(011) 239 0067 - Telex:1123355 ACSP BR

Como se vê, vencido o fascínio á possível abrir realisticamente as portas do novo milênio, graças a novos paradigmas sobre os con ceitos de soberania e de liberda de, entendida a primeira como um

trabalhista, que deve ser situada ponto em que cabe ao Estado atuar em novos termos, a começar pelo como poder moderador, superamento da idéia do sindica to como órgão empenhado na luta das ideologias abstratas, ser-nosde classes, devendo ele dispor de condições que lhe permitam firmar livremente convenções com os em presários, visando evitar o mal mai or do desemprego. Eis aí mais um

poder destinado a cooperar com os demais de igual categoria em razão do bem comum das nações; e a segunda, como condição pri mordial assegurada a todos os homens para participarem, na medida individual e social possí vel, dos benefícios propiciados pelo desenvolvimento cultural. ●

OBRAS DE

JOÃO DE SCANTIMBURGO da Academia Brasileira de Letras

EÇA DE QUEIROZ E A TRADIÇÃO

Estudo sobre o fidelidade do grande romancista ao Portugal heróico

Livraria Siciiiano

Rua Raymundo Pereira deMagalhões, 3305

05145-200 São Paulo - SP

Telefone: 831-7266 Fax: 832-8616

HISTÓRIA DO LIBERALISMO NO BRASIL

Estudo histórico sobre o liberalismo de D, Pedro a Fernando Henrique Cardoso

Livraria Ltr

Rua Apa, 165 01201-904São Paulo-SP

Telefone: 826-2788 Fax: 826-9180

A revista Digesto Econômico

É dirigida a empresários, executivos, profissionais, autoridades e estudantes.

O Leitor do Digesto Econômico

Por ser uma publicação da Associação Comercial de São Paulo traz consigo leitores que a acompanham ao longo de toda sua existência, mais de 50 anos, além da nova geração do empresariado. Leitores que representam grande poder de consumo e que decidem em suas empresas sobre bens e serviços.

É Distribuída

iVa mala-direta aos assinantes. Associações Comerciais do Brasil além da venda avulsa, universidades, entidades de classe, órgãos do Governo e centros de decisão.

PUBUCIDADE:

o empresário pede que os jovens saiam da escola com sólida cultura

0 VALOR NA ERA

Presidente daFiat, Itália

Ní P

o en-

o limiar do século XXI, mundo da economia está frentando uma nova fase de transformações. Nabase das trans formações, estão os efeitos con juntos do extraordinário

progres so tecnológico e da queda de bar reiras aos movimentos internaci onais de capitais, bens e serviços. A revolução tecnológica desen volve novos instrumentos para au mentar a produtividade do traba lho e para inovar a produção de bens materiais. Nao é só isso A evolução das tecnologias reduziu sensivelmente o patamar entrada de novos operadores mercado. para a no

enormes implicações para as em presas.

A abertura do mercado multi plica as oportunidades de desen volvimento, mas, ao mesmo tem po, faz crescer a concorrência, que se torna mais acirrada e globalizada. A globalização exi ge que as empresas se transfor mem continuamente, inovando os produtos, a forma de vendê-los, o próprio modo de produzi-los. Há a produção enxuta, em que a es trutura da empresa se toma mais flexível, mais eficiente, mais rá pida. Há, também, o melhoramen to contínuo, envolvendo todos os componentes empresariais no compromisso da constante supe ração dos níveis alcançados. E há, ainda, a empresa em rede, que liga as atividades produtivas num sis tema em que as suas diferentes entidades compartilham os mes mos objetivos de competitividade. Ou seja, estamo-nos dirigindo para um novo modelo de empresa. Por outro lado, no momento em que as máquinas permitem suprimir a fadiga física, abre-se a possibilidade de uma nova forma de trabalhar, em que o que vale

uma

não é mais a força dos braços e sim a inteligência, a sensibilida de, a cultura dos homens. Para empresa, o saber, as compe tências, a aptidão para o aprendi zado tomaram-se hoje recursos muito mais importantes do que o capital, as matérias-primas e as próprias tecnologias. A inovação de que a empresa cada vez mais precisa não é produto das máqui nas: é fmto daquilo que Lester Thurow denominou de “manmade brain”, isto é, a potência do cérebro humano.

Eis por que em todas as empre sas mais avançadas, entre elas in cluindo-se a Fiat, o homem, com personalidade profissionalidade, está finalmen te no centro do processo produtiQuando falo de profissionalidade, refiro-me tanto à prepara ção técnica como à preparação cultural mais ampla. Muito mais do que no passado, encontramonos diante de empresas que pro duzem cultura e que são, crescen temente, consumidoras de cultu ra, começando pela cultura que é trazida pelas próprias pessoas. Pessoas cujo perfil muda profun-

Aproveitando as potencialida des da tecnologia, um número cada maior de países pôde afinal participar como protagonista palco do desenvolvimento. Na pansão dessas economias, a que da das barreiras comerciais e a abertura às trocas e à integração internacional desempenharam um papel fundamental. Nesse proces so ocorreu um grande esforço busca da eficiência e dos níveis cada vez mais elevados de competitividade. Tudo isso tem e sua a sua vez no vo. exna

OIGESTO ECONÔMICO

damente. Não se trata de meros executores, mas de homens que sabem expressar sua iniciativa, que estão orientados pai'a os re sultados, que sabem decidir e as sumir as próprias responsabilida des e que estão dispostos a apren der continuamente. Sem aprendi zagem contínua não se consegue manter 0 passo numa competi ção que impõe um incessante desenvolvi mento dos pro dutos e dos pro cessos, 0 uso cada vez maior e mais flexível das instala ções, o apro veitamento máximo de po tencial que as tecnologias nos colocam à disposição.

E lógico que, sendo esse o perfil dos re cursos huma nos sobre o qual a empresa pode construir as próprias pers pectivas de desenvolvimento du radouro, a sua formação toma-se bem mais importante do que no passando. Uma formação em que todas as estruturas devem contri buir, do 1° grau até a universida de. E é precisamente sobre este tema que, em todo o mundo e não apenas no Brasil, questionam-se atualmente os responsáveis pela política e pela economia. Em toda paite, mesmo com grau diferente e com maior intensidade nos paí ses ocidentais, os sistemas educa cionais não pai‘ecem estar em con dições de corresponder às exigên cias de preparar pessoas adequa damente competentes sob o ponto de vista técnico e, ao mesmo tem po, flexíveis, capazes de aprender continuamente, pessoas movidas pela curiosidade, abertas ao con-

fronto e ao diálogo com outras culturas. Aqui cabe uma questão fundamental: a das relações que se devem estabelecer entre o mun do da escola e o mundo das em presas.

Durante muito tempo ouvimos que a indústria pretendia da esco la um excesso de especialização.

Na verdade, está bem longe de nós a concepção de uma escola subordinada à indústria. O que o empresário pede é que os jovens saiam da escola com uma sóli da cultura de base e sejam ca pazes de tomar decisões, de trabalhar com autonomia, de estar sempre conscientes do que fazem e por que o fazem. À escola pede-se que seja o primeiro fórum para desenvolver no homem o senso de responsabi lidade em relação a si mesmo e aos outros. E o que esperamos da escola, e nada mais. Porém, ao pedirem à escola que faça melhor o seu ofício, as empre sas mostram-se também cons cientes das responsabilidades que elas mesmas devem assumir. Que responsabilidades? Respon sabilidades de especialização téc-

nica dos recursos humanos e de formação permanente das perso nalidades.

O que é necessário, pois, é um intercâmbio mais intenso entre as instituições da formação e da in dústria, uma relação mais estreita que leve em consideração as ca pacidades e competências recí procas, seguindo-se não uma ló gica de sepa ração, mas de integra ção. Isso exi ge, certamen te, que se es treitem ainda mais as liga ções que existem entre os dois mun dos. Signifi ca, por exem plo, que jun tos colabo rem na iden tificação dos grandes perfis profissionais do amanhã e na constru ção dos percursos formativos mais adequados. Significaimplementar estruturas conjuntas para a for mação contínua dos profissionais em todos os níveis e pensar na possibilidade de transferir para a escola os conteúdos e as tec nologias formativas dos mais avançados cursos empresariais. Acredito que não haja limites, a não ser o da vontade, para esta maior sinergia que beneficia a todos: trabalhadores, empre sas e as próprias instituições de formação. A confirmação disso está nos resultados posi tivos alcançados pela colabo ração que há tempos une a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e a Fiat, juntas desenvolvendo novos progra mas de formação avançada dos recursos humanos. ●

Os sistemas educacionais não preparam pessoas

A esperança que nos resta é um choque do liberalismo

REINV

Roberto Campos

Diplomata, deputadofederal

Nisso

os anos 50, o grande desafio brasileiro era o desenvolvi mento. Encurtar a distância que nos separava dos países in dustrializados. As atuais gerações mal podem fazer uma idéia do que queria dizer. A República Velha mantivera o país “essenci almente agrícola”, repartido entre oligarquias locais,

enquanto as elites achavam que, com quinino para a maleita, formicida para a saúva, e alguma instrução, o Jeca Tatu viraria civilizado, e o gigante adormecido acordaria, impávido, colosso, do seu berço esplêndido.'

Getúlio Vargas, chegando com a Revolução de 1930, não foi além da sua época. Autoritário, via no Estado o regulador de todas faces da vida social e o adj udicador último dos conflitos de interesses. Influenciado pelo fascismo, pro mulgou uma legislação trabalhis ta e sindical corporativista, e ali mentou um nacionalismo próxi mo da xenofobia e da idéia de autarquia econômica. Foi, modo, um modemizador. Deixou um bom serviço público (que clientelismo político depois

mu-

tilaria). Com a cooperação amencana, fez os primeiros inventários realísticos das carências e recursos do país, e procurou criar indústrias de base, das quais a siderúrgica se tomou um sünbolo popular. Mas a concepção getuliana já trazia embutida a obsolescência predefinida pela concepção do Estado. Claro que o mundo era então muito diferente de hoje. De 1914 a 1946, gerações inteiras foram sacrificadas por duas guer ras terríveis, pela proliferação do fenômeno novo do totalitarismo, e pela instabilidade econômica que degeneraria, em 1930, na Grande Depressão. Esta destruiu um sé culo de ordem internacional e pa receu prenunciar o fim da econo mia de mercado. Nesse tempo, os regimes políticos, aqui e alhures, estavam estalando nos seus pon tos mais fracos. O totalitarismo soviético e o fascista haviam im posto a supremacia absoluta do Estado, e nesse ambiente de todos inimigos de todos, não se achava mais lugar para o indivíduo, para as franquias políticas e para as liberdades civis.

sem uma re¬ visão

Mal saídos da Era Vargas, nos sos políticos optaram por uma extensa, mas superficial demo cratização, e voltaram às suas querelas de sempre, séria da herança do Estado Novo. Começávamos a nova vida novas idéias. Mas dos deba-

sem tes de um gmpo de rapazes, que se reuniam no “Grupo de Itatiaia”, no Ibesp e no Iseb para pensar sobre o Brasil, surgiria uma pro vocante tomada de consciência.

que viria a ser a principal fonte teórica do “desenvolvimentismo” de Juscelino Kubitschek. A fór mula “desenvolvimentista vinha na hora certa, e seu sucesso a prolongaria muito além do seu limite de validade. Era (e ainda é) o sonho de todo político com gran des ambições. Mas, contaminada por um corporativismo estatizante pseudo-esquerdista tardio - quan do 0 mundo há muito já estava jogando no lixo os seus “socialismos” - e desatualizado pelo pro cesso de “globalização” da eco nomia mundial que se iniciara na década de 70, tem hoje o ingrato destino das idéias desnecessárias. as a seu

Quando o país voltou à plenitu de, em 1985, viu-se outra vez, como em 1945, diante de um monte de problemas e de um vá cuo de idéias, engasgado com noções obsoletas. Era como se voltássemos ao flogístico, na quí mica, ou à teoria dos miasmas, na medicina. Aplicamos os gabari tos mentais da máquina a vapor e telégrafo Morse ao avião a jato, à eletrônica e à energia nuclear. A Constituinte de 1988, à maneira de uma velha prostituta que tenta enganar a idade rebocando-se toda com baíon, fez o Estado brasi leiro ressurgir já velho e caduco, mesmo por com paração com 1946, e me nos competente do que o regime de Getúlio. O Esta do é o estado a que chega mos, como dizia Aporelli.

Fernando Henrique teve uma dessas raras oportuni dades históricas em que tudo se conjuga: o mo mento, o contexto, as pos sibilidades materiais, e a biografia do protagonista. Sua plataforma eleitoral constituiu um projeto ra cional, que as umas en dossariam. Era um ponto de partida para o necessá rio reequacionamento do Estado brasileiro. E o Con gresso, nem sempre amá vel com presidentes que chegam com uma base partidária fraca (como foi 0 caso dos três eleitos diretamente nos últimos 30 anos - Jânio, Collor e o próprio Fernando Henrique), mostrou-se bastante bem disposto.

O Governo revelou porém uma suipreendente capacidade de per der tempo e de tropeçar nas próprias pernas. Boniteza de discurso e pou ca clareza de ação. Salvo pela con tinuidade do esforço antiinflacionário - sem dúvida uma prioridade coneta- não se avançou muito além de um bandaid fiscal (em que FH i ncompreensivelmente vetou dispo¬

sitivos destinados a defender o cida dão contribuinte contra violências exatórias). Fala-se, nos subterrâne os corporativos, em acabar com o sigilo bancário. Isso, neste país de “gi'ampos” impunes, é o mais pode roso instrumento de intimidação po lítica que se poderiapôr nas mãos de qualquer Governo. Da reforma da Previdência, estamos mais longe do que há um ano - e mais perto da crise. FH perdeu autoridade para disciplinar gastos públicos de esta-

tais, estado e municípios, ao conce der ao colega tucano, MáiJo Co vas, o privilégio de pagar dívidas com ativos não rentáveis. E estra nho que 0 estado mais irco do país seja um grande protagonista da “cultura do calote”.

Mas 0 grande desafio contempo râneo é repensar o Estado e as formas políticas que o ligam à sociedade. O mal-estar que se ob serva hoje nas grandes democra cias não é coincidência. As pesso as passaram a se perguntar se o que lhes custa o Estado é compen sado pelos benefícios que traz. Ninguém mais aceita submeterse passivamente a uma intransitiva volonté générale estilo Rousseau. O próprio papel do Estado nacional está sendo reexaminado, e em alguns países foi inevi tável a fragmentação.

O Estado, no Brasil, está à beira de uma falência ge ral dos órgãos. Para o pú blico, tudo o que a ele se liga parece suspeito ou ar bitrário. A principal fran quia democrática - o con trole dos gastos públicostomou-se pura ficção. E porque não hámais de onde tirar, este grande país está preso no círculo vicioso das taxas de juros punitivas e do câmbio sobrevalorizado (não compensado por didas estruturais de redu ção do “custo Brasil”). Isso inviabiliza surtos de desen volvimento como o do “mi lagre brasileiro” do fim da década de 60 e do “milagre asiático” de hoje.

A esperança que nos res ta é um choque de liberalisatravés de desregulamentação e de privatização. Governo pequeno, impostos bai xos, liberdade empresarial peito ao direito de propriedade, fidelidade aos contratos, abertu ra a capitais estrangeiros, pri oridade para a educação bási ca - eis as características do Estado desejável: o Estado j dineiro. Este cria ambiente para que as plantas floresçam, ao invés de amaifanhar os cantei ros com as falsas caiicias do Esta do Babá e os agressivos andaimes do Estado Empreiteiro. ● me-

É certo que a estabilidade da moeda se firmou como vontade popular, e nenhum político arris caria provocai- uma recaída. Aca bou a demagogia anti-FMI e todo o velho besteirol. Sem assunto PT sobrevive de alcagüetismo. resar, 0

0 Congresso mosirou-se bem disposto mo

Nossa linha de pobreza será comprimida para 20%

DIMENSÃO SÓCIO-CAPITALISTA

Paulo Rabello de Castro

Economista

No ano 2000, a História brasi leira fará 500 anos. Não é pouco. Um marco que exige reflexão, consciência do que te mos sido como nação. A experi ência acumulada ao longo da cons trução de cada nó da História. Consciênciaeexperiênciaquenos remetem à açao, com criatividade, para tomar melhores virão.

os anos que

com liberdade de preços e sa lários ainda que vigiada, supe rando a mediocridade do con gelamento geral e burro. Por isso tudo, e mais pela esperte za da âncora cambial, na im possibilidade de conceber-se uma nova e duradoura estrutu ra financeira para o país, deu no resultado positivo de dois anos de câmbio em torno da paridade unitária.

Mas a esperteza não compensa a mediocridade. O Plano Real é um tiro curto, enquanto o Brasil precisa de uma transformação econômica para valer. A estabili dade do real não pode estar na dependência da variação do quilo do frango no supermercado. Pior é que hoje está.

Precisamos encontrar o fio

da meada da democracia eco nômica: uma distribuição de capital para valer, diuturna, anônima, automática.

Esta será a única garantia de estabilidade do Real, a mais desses parcos meses de sucesporque acenará para cada brasileiro com aquilo que lhe é mais caro: a esperança de, um dia, chegar lá.

O pensamento medíocre, conservador, resiste ao salto democrático da distribuição do capital. Nisso estão unidos to dos os conservadores do paísconservantistas históricos, prefere dizer Walder de so.

excesso de prudência.

O Plano Real tornou -se me díocre. Foi heróico e inovador partida, depois de tantas outias tentativas desastradas, porque soube inovar. Como?

Na virada dos primeiros 500 anos, o desafio da Nação é o de superar a mediocridade. O ho mem medíocre apenas se repe te. A sociedade medíocre é ape nas uma caricatura do próprio passado. O desafio do futuro consiste em inovar buscando possibilidades ainda não tes tadas. Com prudência, mas não com os como Góes. Os conservadores socia listas, os mais arraigados de todos, porque condenam a mera possibilidade de acumu lação de capital ao manifesta rem a mais genuína desconfi ança a qualquer capacidade do povo em autodeterminar-se e acumular. Seriam estes os ne-

Fez a transição monetária abertura econômica na com e não com confrontação aos credores externos. Trouxe a moeda nova

É necessário e urgente buscar mos uma nova dimensão para o processo iniciado, ontem, com sucesso. Falta ao Real a estrutura do prédio sobre o qual se assenta, cambaleante, um magnífico te lhado de vidro. Qual é a idéia? Simples. O país precisa aprender a distribuir riqueza no capitalis mo, e não contra ou apesar dele.

tos dos escravagistas de nossa História colonial. Do centro para a direita, estão todos os a

neo-cripto-infra ou proctolibeirais, de fato apenas con servadores, também, aliados no processo de negociar o progresso a conta-gotas, ou melhor, a contavotos.

No meio, porém, cresce to do dia a representação do Bra sil que faz, oriunda de todos os matizes partidários, defi nindo um “basta” para os conservadorismos de toda espécie. São os que preten dem dar o salto duradouro para outra dimensão, que costumo chamar de sóciocapitalista, definindo a nova possibilidade de ca pitalismo de sócios, não de poucos sócios (os de sempre), mas uma grande sociedade por ações de 160 milhões de bra sileiros.

Sonho? Nada. Está aí na nossa frente. E é para ama nhã. O desafio do sóciocapitalismo é a única res posta possível para o enig ma que o economista ofici al ainda não conseguiu de cifrar: como sair do atoleiro dos juros altos, do sacri fício contínuo do setor pro dutivo, do desemprego na por ta, da estagnação como remé dio à escassa estabilidade do real? Como tornar essa estabi lidade densa, resultante demais (não de menos) produção? Como dizer ao país: produzam! Ven dam! Enriqueçam! Distribuam!?

A solução desse enigma está na próprio pergunta. A pista está em saber por que o real não tem futuro. Não tem futu ro porque este não está proje tado, nem pensado. Fazer o fu turo acontecer significa trazêlo para o presente, que é a úni ca dimensão da existência. De dois modos: primeiro, renego ciando todas as dívidas podres do setor público, num grande encontro de contas, para “lim par 0 futuro”; segundo, proje tando todas as dívidas boas, os

compromissos bons, para um futuro que passará a existir no minuto em que receber esse foco de luz. Conclusão prática: o risco das operações, o spread sobre os juros, toda a matemática finan ceira do financiamento de longo prazo passará a funcionar normal mente.

0 real não tem futuro porque não está projetado

E a distribuição da riqueza? Essa é a grande novidade da dimensão sócio-capitalista do Real; o desate do nó financei ro do setor público, com uma dívida mobiliária bruta calcu lada em mais de 260 bilhões de reais (em dez/95), só pode rá ser concluído se se fizer um encontro cruzado desses débi tos contra os créditos e ativos desses devedores públicos. Aparecerão então os credores principais desse imbróglio fi nanceiro que - pasmem - são os próprios trabalhadores do país, os milhões que detêm cré ditos “podres” nas suas contas de FGTS (patrimônio “podre” de 44 bilhões de reais), os mi lhões que detêm créditos “po dres” contra o INSS por serem seus contribuintes da futura-

aposentadoria-que-não-virá (outros estimados 60 bilhões de reais), os milhões que de têm créditos contra o PISPasep-FAT, não se contando a dívida social da saúde pública e da educação básica. Contra esses créditos - que 0 Governo dos conservadores teima em ignorar - até agora não se fez nada. Afinal, que espécie de ca pitalismo é este? Preci samos de uma dimensão sócio-capitalista de mi lhões de sócios, não ape nas milhares de privile giados. Agora é a vez de crescer com muitos. A própria Associação dos Fundos da Presidência Fechada endossa o salto para a nova dimensão só cio-capitalista. No ano 2010, se cerca de 34 mi lhões de trabalhadoreses tiverem participando do patrimônio empresarial do país - via seus fundos (FGTS, Previdência) na privatização das empre sas estatais, da infra-es trutura e do patrimônio mineral brasileiro - então o valor médio do capital de cada participante será de 17 mil dó lares, e 0 volume total do capi tal previdenciário, da ordem de 578 bilhões de dólares. Com 34 milhões de sócios (contra os dois milhões atuais dos fun dos de pensão majoritariamente estatais) o Brasil terá for mado uma sólida classe mé dia, de mais de dez milhões de pessoas.

Nesse cenário, a nossa linha de pobreza terá sido compri mida para, no máximo, 20% da população contra os quase 50% atuais. As alternativas à transformação sócio-capitalis ta não exigem tanta imagina ção. Basta deixar tudo como está, tocando as “reformas” pelas beiradas. ●

o que faz a diferença do Brasil é o tamanho da sua economia

A TERCEIRO MILENI w ■ A

JomaldoBrasil

Eum sinal de maturidade que durante um seminário promovido pelo Banco Cen tral os conferencistas convidados falaram

em cenários para o Ter ceiro Milênio. Até muito mente o Banco Central do Brasil, os bancos privados e as bolsas onde se negociam contratos futu ros e de opções, gravitavam nas em tomo do ovemight.

Quando um país começa a falar no longo prazç começa, também, a ficar sério. E sempre bom lem brar que este é um país que há dois anos tinha uma inflação de 40% ao mês, um sistema de indexação generalizado e uma ciranda fi nanceira de fazer vergonha até ao Burundi. A quebradeira dos ban cos reflete esse passado indecen te, onde o Estado e a realimenta- ção de seus déficitsfo principal da crise.

O que é preciso, agora, é saber faremos o longo prazo median te a soma dos curtos prazos - sabiamente disse

recenteaperam o motor se como em certa ocasiao o deputado e ex-ministro Delfim Neto - ou se teremos, mes- nfo, reeducado a burocracia, empresariado e o cidadão para sepultar a memória inflacio'ia, passando a pensar em pra zos longos para a poupança investimentos. Em algum momen to da nossa história teremos descobrir a minima moralia o comum nai e os que a que

se referiu um dos melhores pensa dores europeus contemporâneos, passando a agir pohtica e social mente segundo uma moral mínima. Que existirão crises nesse ca minho de conversão dos corações e mentes dos brasileiros, ninguém duvide. Nenhum país saiu de uma quase hiperinflação em pleno sis tema democrático para embarcar na estabilidade sem dor. O que teremos de pesquisar é qual o grau de higidez com o qual o Congres so, o Executivo, a burocracia, os políticos, as lideranças empresa riais e os cidadãos estarão dispos tos a trabalhar para melhorar o caráter e a alma nacional. Uma tarefa duplamente difícil consi derando-se 0 acavalamento de um ano eleitoral com as reformas constitucionais. Além disso, o contexto internacional e latinoamericano em particular continu ará turbulento e não podemos ignorá-lo.

No Terceiro Milênio não há como as economias se isolarem. Basta que reajam racionalmente aos desastres localizados. Por exemplo, os assustados com a volatilidade das bolsas 011 das moedas no exterior deveriam con siderar com que maturidade os mercados desenvolvidos reagiram a solavancos recentes de Tóquio a Nova Iorque. O ien sofreu uma valorização brutal diante do dólar

e o Japão continuou exportando. Nos Estados Unidos a Nasdaq en tra em queda durante seis meses, despenca 3% em um só dia, bolsas disparam sinais de alerta proibin do o írade eletrônico, e ninguém se alarma.

Com ou sem globalização das economias, o Terceiro Milênio não será conquistado nem de gra ça nem a preços baixos por nin guém, muito menos nos países em desenvolvimento. Não sairá bara to para os trabalhadores - que es tão perdendo empregos para ro bôs -, nem para os executivos de baixo de pressão constante para aumentar a produtividade, nem para os empresários obrigados a abrir o capital e sobreviver em meio aos take-overs de compra dores hostis de suas ações.

A discussão sobre o Terceiro Milênio tem provocado novos e apimentados temperos, como as observações de um ex-presidente do Banco Central, Francisco Gros, e as de um dos considerados pais do Real, 0 economista André Lara Resende. São colaborações im portantes, ainda quando ecoem dúvidas já levantadas pelo econo mista Rudiger Dombusch, que, por receber altos cachês para cri ticar 0 Brasil perante platéias es trangeiras, não é levado a sério.

O que se discute agora no Bra sil não é muito diferente do que se

que das emoções portenhas sobre 0 destino de um ministro ou do plano local de estabilização. O Mercosul é ainda 14% do comér cio exterior do Brasil. A estabili dade na Argentina é importante, mas não é vital.

O Terceiro Milênio requer in vestimentos a longo prazo, e os

discutiu no México antes da crise que levou a uma profunda revisão do programa de ajustes desse país. É preciso colocar as coisas nos devidos termos. Os portfólios dos bancos de investimento de Lon dres e de Wall Street não estariam recheando suas carteiras com mais de 40% em títulos brasileiros se não considerassem fatores como o valor .:()()() 2100 2200 2300 patrimonial por ação 2000_ 0( ’2(n2"b{) . e outros. Há um pro- 2000' i\,' . va de confiança no 200^ mM) r_(Ki'2':H-?\yMtTO país. O que é preciso : 2j.à) 22002300 2400 2300 2600 2700 2800 é não desmerecê-la. 2 lY'*'i22()0 2300 2400 2500 2600 2700 2800 Í-0'0Q_3yU

) 2500 2600 2700 2800 2000 -rv l()

)

A frase proferida pelo l-''00 2! ;0iy2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 Ministro Domingo Cavallo, uma vez mais no centro de uma

crise política em Buenos Aires, portan to antes de cair, resu- 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 me tudo: “se o Con- 220f :.|íyv2500 2^)|i270n:j^}| :' (h ' H ■!22o(i230Ü24"iL?5:)0 26mi2J 12200 2300-241

apresente resultados nessa área, pois a contrapartida é o encarecimento dos custos financeiros para carregar o déficit e o arco de dúvi das que os interessados em res suscitar a ciranda financeira ine vitavelmente lançarão sobre o go verno. Não há espaços para ingê nuos no Terceiro Milênio. Muita gente ganhou dinhei ro com a inflação, seja no Brasil, na Argen tina ou no México. A altíssima volatilidade das taxas de juros foi meio de vida para mui ta gente.

2ím j.t,L2i00 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 V tn 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 í< :O0.0:'TO0 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 : . .. 12200 2300 24Í10 2500 2600 2700 2800 ir soas a suar para pro curar empresas e fi- ■: vUl 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 SodBo^ nanciar capital fixo a longo prazo. Diminu-

gresso desautorizar o Executivo e não apre sentar alternativas para reduzir o déficit, não poderei, como ministro, continuar gerenciando a econo mia”. Alguém deve ria dizer o mesmo em 2 Brasília.

t ‘U W ●H) 2-iy)0

Taxas mais está veis obrigarão aspes-

2600 2700 28001

2000 2 ] () 220Ò 230CÍ*24riT/2500 2600 2700 2800 ^BÊÊSíÊ -\ 'í

.TO^XUíIU' ’ 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 29 1 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 21 M --lí'/ ;v nr

m em os empregos nas 29Ji^D00 tesourarias de bancos. ^ Aumentam os empre gos nas carteiras agrí colas, nas corretoras )^0 que se especializarem h e nos departamentos

(íf) 2200 2300 2400 2500 2600 27002800 ttlO 3ofl deinvestimentoa lonKl ;mVÍ 2200 2.^00 2400 2500 2600 2700 2800

IKMK^íOO 220^^0 000-2 tOO 22Íí^23'^ PífolSífUlTiMW 27M)

r.f'00400 2.1*12^26615 27®

O Terceiro Milê nio, seja ele para o Brasil, o México ou a Argentina, passa por esse estreito gai'galo: a capacida de dos governos para se impor autodisciplina, contendo o déficit público e restaurando princípios de competitividade à economia. O calendário para esses ajustes é finito.

2000 ÜOO 2200 2300 2400 2500 2W»2700 2800 2000 3í)í’;, A discussão sobre o Terceiro Milênio tem provocado apimentados temperos É uma troca excelen

go prazo dos bancos. ^K) Jornalistas terão que 3000 falar menos em taxas 000 de juros e aprender a falar em dividendos.

investimentos a longo prazo - se jam eles com base na poupança nacional ou estrangeira - só serão feitos aqui se houver uma sinali zação de absoluta coerência na condução das pohticas monetária e fiscal. O Plano Real modificou os parâmetros de receita e despesa do governo e tomou mais transparente o déficit público e os efeitos do seu financiamento sobre a dívida públi ca. A intenção do governo é con ter o déficit nominal no nível de 4% do PIB, segundo o diretor do Banco Central, Gustavo Franco. O objetivo, segundo ele, é garantir a melhora do déficit este ano. É imperioso que o governo

O que faz a diferença entre o Brasil, a Argentina e o México é o tamanho das respectivas econo mias e a capacidade brasileira para atuar em bloco, sem perder sua identidade nem seus objetivos pró prios como nação. Globalização quer dizer interação enti'e empre sas e economias, mas quer dizer também competitividade e lide rança. O Brasil não deve ir a rebocom

te para a sociedade. Enquanto as tesourarias se es vaziam, enchem-se os departa mentos de análise de investimen to em estradas, portos, agricultu ra, comércio, manufaturas e no mundo produtivo em geral. O Terceiro Milênio não será construído com o ovemight, mas 0 longo prazo. É preciso que todos os interessados na produção afastem os fantasmas, sejam eles de fracasso político na Argentina ou de volta do efeito tequila mexi cano. Ou 0 Brasil assume a condi ção de líder nesse cenário ou irá, definitivamente, a reboque do sub desenvolvimento enquanto for a história do Terceiro Milênio. ●

0 PRINCIPIO DA NÃO REELEIÇÃO

B arbo s aLima S obrinho

Da Academia Brasileira de Letras

s Constituições podem divididas em legítimas, que o texto resulta de assem bléias especialmente convocadas e eleitas para a elaboração de uma Constituição, e as que resultam de simples propostas de um Poder Legislativo ordinário, sob

A primeira Constituição repu blicana, de 1891, optou pelo perí odo de quatro anos para o manda to presidencial, o que era, afinal, a duração do mandato presidencial nos Estados Unidos de 1787, que teve, em primeiro lugar, a assina tura de George Washington, que tinha sido o presidente da assem bléia que o elaborara, na cidade de Pensilvânia.

um as or¬ dens de um poderoso Poder Exe cutivo e cuja legitimidade pode sofrer restrições.

Tivemos, no Brasil, no período republicano, quatro Constituições que poderíam ser classificadas como legítimas e três que resulta ram de Atos Institucionais, ou ar timanhas parecidas. ree_ , rio exercício de funções legislativas pelo Poder Executivo e que poderíam a

o . , - - rece¬ ber a classificação de Constitui ções autoritárias. No primeiro gru po, as Constituições de 1891 de 1934, de 1946 e de 1988. E três outras Constituições que recebe ram as características de Atos Institucionais, as Constituições de 1937, de 1969 e de 1977,

No projeto com que se procusubstituir a Constituição de 1891, elaborado por uma comis são de juristas de alta expressão, no seu artigo 37 se propôs uma redação, segundo a qual “o presi dente era eleito para quadriênio, e não podia ser leito, senão seis anos depois de haver teiminado o seu mandato presidencial”. A eleição teria lu gar num escintínio secreto, na As sembléia Nacional, o que era uma nova fórmula de escolha, não mais pelo voto popular. Esse fato de monstra que a comissão, que as sim dispôs, não representava maioria dos constituintes, como se verificou depois, com a apro vação final da eleição popular. E que veio a prevalecer na redação final do artigo 52 na Constituição de 1934, que dispunha que período presidencial durai-ia um quadriênio, não podendo o presi dente da República ser reeleito, senão quatro anos depois de ces sada a sua função, qualquer que tenha sido a duração desta”.

“o que raramente obedeceram ao mode lo das Constituições republica nas, porque foram antes Consti tuições de emergência. a

O período de quatro anos teve as preferências dos constituintes que elaboraram a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, que fi xou, no seu artigo 43, que o presi dente da República cargo por quatro anos, embora acrescentasse, ao contrário dos Estados Unidos, “não podendo ser reeleito para o período presiden cial imediato”. O que era uma reação contra tendências continuístas que já se esboçavam na Constituinte republicana. Uma adveitênciaque acompanhou toda vida da Primeira República, re petindo-se na reforma de 1926, quando ficou fora de dúvida, no íirtigo 5°, letra K, a não reeleição do presidente da República.

Obviamente, não havia nenhu ma disposição a respeito, na Cons-

íituição de 1937, quando, antes do Brasil, os próprios Estados Uni dos esqueciam sua tradição de dois mandatos, e elegiamFranklin Roosevelt para um quarto manda to, contra suas tendências de dois mandatos consecutivos, embora concorresse, para esse fato, que a Europa atravessava o período das lutas imprevisíveis, sob a ameaça do domínio de Adolf Hitler, que se constituira perigo não só para toda a Europa, como para todo o mundo, inclusive o Brasil, com o Estado de Santa Catarina na alça de mira do nazismo alemão. Com 0 suicídio de Adolf Hitler, voltava-se aos quadros normais, substituindo, no Brasil, a vigên cia da Constituição de 1937, com a convocação de uma nova Cons tituinte brasileira, para a elabora ção de uma nova Carta, que viria a ser a de 1946. Já no primeiro projeto, elaborado por uma co missão de juristas da própria Constituinte, voltou ao debate o problema da reeleição do presi dente da República. Adotou-se, no entanto, a norma de inscrever, na própria Constituição, a res ponsabilidade do presidente da República, sem fixar prazo para sua execução. Nas Constituições posteriores prevaleceu a duração do mandato sem chegar a dispor sobre a reeleição, que conti nuou a ficar em silêncio nas constituições posteriores, mes mo quando o presidente Geisel elevou o seu prazo para seis anos, através de um Ato Institucional que ficou conhe cido como o “pacote de abril”.

O que não constituiu obstáculo aque, na Constituição de 1988, se adotasse o artigo 82, estabelecen do que “o mandato do presidente da República era de cinco anos, vedada a reeleição pai'a o período subseqüente, que terá início em 1® de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição”.

O que vale dizer que a norma da não reeleição prevaleceu sem pre, nos textos constitucionais.

com a exceção da Constituição de 1937, repetindo-se expressamen te em todos os demais textos, so bretudo nas cartas magnas que resultaram da eleição de uma ver dadeira Constituinte. Quase um século, em que prevaleceu o prin cípio da não reeleição, adotado por quatro Constituições, que re sultaram da vontade expressa do povo brasileiro.

Será preciso mais para demons trar que a não reeleição do presi dente da República foi uma das teses que encontrou a aprovação plena do eleitorado brasileiro, em quatro Constituições? Que a não reeleição é resultado da manifesta ção expressa da vontade nacional? ECONÔMICO

Isso num país enquadrado na América Latina, em que não fal tavam casos, como o de Porfírio Dias, no México, mais de vinte anos no poder, em que o gosto pela presidência zombava de to das as restrições adotadas nos tex tos constitucionais. O que fez da não reeleição dos presidentes uma norma essencial dos regimes polí ticos, coiToborada pelas experi ências do nosso passado. Sobretu do na luta contra os ditadores, que não escasseiam na história políti ca da América Latina. Como o continuísmo é uma paixão conti nental, contra ele devem ficai' aler tas todos os defensores de uma verdadeira democracia.

0 presidente Fernando Henrique Cardoso dese]a a reeleição

Conhecemos percursos já seguidos pelo resto do mundo e podemos aproveitar os caminhos

DESVANTAGENS REALIDADES E ILUSÕES DA GLOBALIZAC / 0 A

Renata Miceli Zoudine

P^ofessora-Economista

palavra globalização é, sem duvida, uma palavra de ■ »moda.Eumneologismo fre quentemente associada ao jai-gão econômico, mas, mesmo quando acompanhada do qualificativo “econômico”, é uma que tem diferentes conotações. Normalmente, está associada as crescentes facilidades produti vas e de trocas, à rapidez das municações e da transmissão de informações, à mobilidade in ternacional do capital financeiro, com fluxos internacionais cada mais rápidos e crescentes Pode nrmbém estar associada à livre circulação de pessoas, como fatores de produção ou como ci dadãos, ou à livre circulação da cultura intelectual, técnica e artís tica, ou mesmo à intemacionali-

zação de estilos de vida. Pode ainda dizer respeito ao aumento inusitado do intercâmbio econô mico de mercadorias e serviços entre países ou regiões, com am pliação das correntes de comércio internacional.

Recentemente, em 21 de mar ço último, Mario Benge, em Tri buna Aberta do jornal espanhol “ABC”, apresentou um interes sante artigo intitulado “Globali zação: Realidade ou Fantasia?”, em que discutiu a verdadeira ex tensão do processo de globali zação em muitos de seus aspec tos. Concluiu que a globalização de que tanto se fala é parcial e unilateral em muitos de seus enfoques, mas que todas as partes do mundo estão entrelaçados e os fluxos econômicos e culturais

entre elas, mesmo que não de todo livres, estão uniformizando todas as sociedades. Afirma que, em resumo, está havendo uma ten dência à igualação, mas por baixo e por efeito de “marketing”, e que, pelo menos até este momento, os únicos que atravessam livremen te as fronteiras são o capital finan ceiro, os maus costumes e os ger mes patogênicos. A globalização dos demais itens e a “sociedade internacional em escala mundial” para a qual, dizem, estamos nos encaminhando velozmente, ain da são ilusórias.

Entretanto, sem sombra de dú vida, o processo de globalização, mesmo na extensão em que está ocorrendo, marca o fim do isolacionismo e da auto-suficiência econômica.

No Brasil, a auto-suficiência era um símbolo nacional, que ca racterizava, no início do século XX, a meta empresarial da elite da época. Dizem que os barões do café se envaideciam de só pre cisar comprar pólvora e sal do mundo exterior.

Décadas mais tarde, após o es gotamento do modelo de desen volvimento de subs tituição de importa ções, também autár quico, e após a estu pefação de um perío do de transição que o sucedeu, o Brasil está sofrendo transforma ções profundas e ace leradas. Especial mente nos anos 90, está se inserindo num contexto mundial e criando nas mentes do empresariado e de consumidores a meta da internacionaliza ção e de aspiração à participação no mo delo de integração competitiva mundial. Em recente pales tra, o ministro André Amado, Diretor do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, falando so bre “A Formação do Diplomata Brasileiro”, expôs seis caracterís ticas atuais que identificam o Bra sil no contexto diplomático. Uma delas é que o país, hoje, é um “global-trader”, sendo 15% do comércio exterior do Brasil com os Estados Unidos, 20% Europa, 10% com a Ásia, 16% com 0 MERCOSUL. Sem dúvida, a globalização sentido de fluxos econômicos en tre países ou regiões, consistindo ampliação das correntes de comércio internacional, é um pro cesso antigo, mas hoje nitidamen te mais intenso.

internacionalização da produção, no sentido de que a produção pode consistir em montagem de com ponentes produzidos em diferen tes partes do mundo e as fases intermediárias de produção não estarem confinadas às fronteiras nacionais, podendo ocorrer em diferentes países.

A outra é que a integração está

intrinsecamente ligada à forte competição internacional. A par ticipação em mercados concor renciais exige maiores níveis de produtividade, tendo sua base material na revolução tecnológica, cujos símbolos são o computador e a microeletrônica.

nocivos efeitos da globalização, que implica em competição, é o desemprego, o desemprego cha mado estmturalconseqüente deajustes tecnológicos e de mercado. William Pfaff, jornalista, es critor, analista da política interna cional, em artigo publicado por “O Estado de São Paulo” de 31 de março último, diz que recente mente, na Europa, perguntaram a Alan Blinder, exVice-Presidente do Federal Reser ve, 0 Banco Cen tral dos Estados Unidos, o que o enxugamento e a globalização das empresas fizeram de fato à economia americana. O que de fato o argüidor queria saber era o que os europeus poderíam esperar ganhar, impondose as rupturas so ciais por que os americanos pas sam, em nome da globalização. A pergunta era: a Europa Ocidental já tem um superá vit comercial líquido com os “ti gres” da Ásia, tem um padrão de vida muito elevado, até melhor que o dos EUA. Por que deveria imitar a globalização americana?

Uma das novidades a ela asso ciadas está na possibilidade de

Diante da abertura de oportuni dades, a inclusão dos países nos fluxos da economia mundial enseja um grande esforço para os ajustes internacionais e internos.

Integrar o Brasil nos novos pa drões de produtividade e de competitividade internacionais é a única foima de obter o necessá rio crescimento econômico sus tentável, na economia globalizada. Por outro lado, um dos com a , no na mais

A resposta usual é que a Europa Ocidental precisa fazê-lo para ser competitiva. O bom senso diz que todo mundo precisa enxugai' as empresas, reduzir os salários e desmontar estinturas de assistên cia social para concoirer com os Estados Unidos, já globalizado. Mas Blinder disse que “apenas duas vantagens resultaram da globalização nos EUA: rigoroso aumento das exportações e pol pudo lucro para as empresas”. E que é possível que ambas as coi sas tivessem ocorrido sem a

0 Brasil é hoje um "global-trader'

globalização e que mesmo o cres cimento da produtividade na eco nomia americana no período (des de 1985?) foi medíocre.

Apontou também que os nú meros sobre desemprego e cria ção de empregos são melhores nos EUA que na Europa, mas tam bém induzem a erros.

Há grande contingente de pes que desistiram de procurar emprego ou que, por falhas da educação americana, ou por cau sa da patologia social existente nos velhos centros urbanos decadentes, são inadequados para o trabalho.

São custos sociais trazidos pela globalização e pelo enxugamento das grandes empresas.

A resposta do bom senso para isso são 0 ensino e o treinamento profissional. É 0 que o governo Clinton recomenda, um tanto de sesperadamente.

Os trabalhadores precisam ser mais bem educados para tarefas mais complexas e valorizadas.

Entretanto, diz William Pfaff que os que hoje perdem emprego tendem a ser não operários sem qualificação profissional, mas tra balhadores qualificados e admi nistradores dos escalões médio e superior. São compelidos a reco meçar a vida, quando o conse guem, em empregos de nível in ferior, porque não existem em pregos melhores.

O enxugamento provocou uma devastação em gerentes e traba lhadores demitidos e em suas famíhas e provoca desmoralização destrutiva nos sobreviventes aos cortes das empresas.

O ‘ The Wall S treet J oumaf vem tratando da descobertada ciência de administração — a de que a lealda de dos funcionários e dos clientes faz bem às grandes empresas.

Funcionários desmotivados atribuem pouco valor a clientes, e esse pouco valor destrói a lealda de da clientela. Essa combinação exaure o crescimento e a produti vidade da economia americana.

Isso tudo nos faz pensar e nos coloca diante de um desafio enor me, quando nos lembramos que ainda não somos um país desen volvido e que, além dos males que afligem o \° mundo, temos de acrescentar em discussão as con tingências do subdesenvolvimen to e das conjunturas adversas por que passamos.

Mas, temos a vantagem de poder amenizar efeitos noci vos e potencializar vantagens da globalização. Porque co nhecemos percursos já segui dos pelo resto do mundo e po demos aproveitar os ensina mentos dos caminhos já palmilhados. ®

Uideotexto

No mercado de capitais várias medidas poderiam ser tomadas

0 DIRilTO E AS RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE A FRANC 0 gRASIL A á

Amoldo Wald

Advogado e professor da UERJ

I. Direito e Desenvolvimento

Nos seus aspectos mais moder nos, vinculados à globalização da economia e à colaboração pluridisciplinar no campo das ciências sociais, 0 direito adquiriu novos aspectos que, por sua vez, ensejaram especializações própri as, de acordo com as finalidades almejadas. Assim, aos poucos, destacam-se novos ramos do di reito, entre os quais o direito eco nômico, 0 direito do desenvolvi mento e, mais recentemente, o direito da engenharia financeira, com as respectivas vertentes na cionais e internacionais.'

É, pois, absolutamente correto vislumbrar na ciência jurídica não mais um quadro normativo estáti co, que regula as relações jurídi cas, mas sim um verdadeiro ins-

tmmento dinâmico que transfor ma a realidade. Enquanto, no passado, o legislador costumava acompanhar os fatos, deixar que as práticas fossem sedimentadas para, em seguida, se necessário, nelas intervir, dando-lhes a ne cessária normatização, atualmen te o direito, muitas vezes, precede os fatos e cria o contexto dentro do qual a vida econômica passará a se desenvolver. Não se trata mais, simplesmente, de estabele cer normas de conduta e de com posição de conflitos para situa ções atuais, mas, também, de esti mular, incentivar e prever rela ções jurídicas ainda inexistentes ou pouco relevantes. Evita-se, as sim, a chamada “revolta dos fatos contra o direito”-, dando-se, ao mesmo tempo, uma nova dimen são às normas jurídicas. Ao lado

ECONÔMICO

do tempo de vigência das regras de direito e do espaço em que vigoram, analisa-se, atualmente, 0 irtmo da evolução jurídica e sua compatibilidade com as transfor mações sofridas pela sociedade, numa fase na qual a evolução tecnológica e as mudanças decor rentes ocorrem na velocidade das progressões geométricas. É o que denominamos o direito em tercei ra dimensão.

Reconhece-se, jáhá longo tem po, que o que fica das grandes revoluções é a legislação delas decorrentes^ mas, na segunda me tade do século XX, verificamos que numerosas revoluções estão sendo feitas, pacificamente, pelo direito, como ocorre com a cria ção dos grandes blocos econômi cos do nosso tempo: a União Eu ropéia, o NAFTA e o MERCO-

EH. O Desenvolvimento do Direito Brasileiro na França

Se o direito francês é conheci do, citado e comentado no Brasil, ao contrário, devemos reconhe cer a existência do mais completo desconhecimento do direito bra sileiro na França, onde até a legis lação dos países africanos é muito mais divulgada do que a nossa. Embora se reconheça, na Fran ça, a importância econônüca e cultural do Brasil, que tem mereci do um certo número de estudos fora do campo jurídico (especialmente em sociologia), o direito brasileiro praticamente é muito pouco conhe cido, tanto nas faculdades, como nos pretórios e a sua presença é inclusivereduzidanos próprios cen tros de direito comparado. Avalia-se em cerca de uma de zena os livros jurídicos dos auto res brasileiros ou referentes ao direito brasileiro publicados na França, não ultrapassando uma centena os artigos e relatórios apresentados nos congressos, dos quais cerca de trinta têm decorri do dos trabalhos do Grupo Brasi leiro da Association Henri Capitant que, há quarenta anos, tem divulgado a nossa legislação no exterior, particularmente para os juristas de língua francesa. Entre tais relatórios, destacam-se os de Ministros do Supremo Tri bunal Federal e do Superior Tri bunal de Justiça, de desembar gadores e professores das várias faculdades do país e de diversos advogados. Embora alguns juris tas brasileiros tenham ensinado nas faculdades francesas, a nossa bibliografia jurídica em francês continua sendo muito restrita, di ficultando, *assim, o acesso de ad vogados estrangeiros ao nosso direito. Não se trata ahás de fenômeno especificamente fran cês, pois o mesmo se repete outros países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, tomandose mais agudo ainda em relação a nações que, embora tenham gran-

des investimentos no Brasil, têm formações culturais distintas das nossas, como a Alemanhae o Japão.

Trata-Se de área de atividade na qual um trabalho sério pode ser realizado, com relativamente pou cos recursos e mediante uma par ceria entre a área pública (Minis tério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça) e a iniciati va privada, mobilizando-se as universidades, as entidades pro fissionais de advogados (Ordem, Institutos, Associações), as Con federações e Federações do Co mércio e da Indústria, as Câmaras de Comércio e Associações Co-

dade, a presença de mestres brasi leiros nas faculdades francesas, embora tais convites tenham sido e estejam sendo mantidos, necessi tando todavia de maior continuida de, organização e sistematização. No particular, dentro da idéia da criação de comissões especiais para as relações com determina dos países, faria sentido que tam bém houvesse subcomissões es pecialmente encarregadas de tratar da colaboração entre universidades eorganizações profissionais dos dois países em setores específicos, como é o caso do direito.

Há, aliás, neste campo, uma

Há vinte anos foi acertado acordo de advocacia recíproca

merciais e as editoras de livros jurídicos. Basta dizer que, no momento, as dificuldades buro cráticas estão impedindo de fato a realização de convênios interuniversitários entre o Brasil e a Fran ça e que o movimento de bolsistas na área jurídica é praticamente inexistente, quando se trata de instrumentos fecundos de aproxi mação entre as novas gerações de ambos os países. Por muito tem po, as restrições ao funcionamen to de professores estrangeiros Brasil, e a falta de verbas univer sitárias para este fim fizeram aliás com que se interrompesse o mo vimento salutar de Cross Fertilizatíon que trouxe ao Brasil professores do nível de Fernand Braudell", Charles Morazé, Georges Dumas, Jacques Lambert, Claude Lévi-Strauss, PiERRE Monbeig e tantos outros, dificultando, outrossim, de acor do com o princípio da reciproci-

resistência corporativa e burocrá tica, do lado brasileiro, que é inexplicável. Basta lembrar que, há cerca de vinte anos, o Barreau de Paris acertou, em princípio, com a nossa OAB, um acordo que permitiría a advocacia reciproca mente de advogados franceses no Brasil e de advogados brasileiros na França. Esse acordo que foi objeto de um protocolo, nos pare ceu altamente honroso para a ad vocacia brasileira, mas, após a aprovação, em tese, do Conselho Federal da OAB, foi bloqueado pelo Ministério da Educação, im pedindo assim uma maior colabo ração entre os advogados dos dois países. A França e especialmente o Barreau de Paris foram mais generosos, superando o princípio da reciprocidade, para admitir, em determinados casos, a inscrição de advogados brasileiros, por en tenderem que tinham notório sa ber jurídico, o que não seria perno

mitido, na hipótese inversa, às Seções da OAB no Brasil. Mas, no particular, a tradição francesa reconhece a autonomia do Barreau que “est maítre chez soi”.

No momento em que acaba mos de fazer uma reforma consti tucional para superar um proteci onismo ultrapassado e integrar o país no mundo da globalização, seria hora de, sem excessiva ge neralização e com os resguardos necessários, extrairmos todas as conseqüências, na legislação or dinária e no campo regulamentar, da decisão constitucional, do mes mo modo que, quando, no passa-

Na

recíproca de investimentos que, em seguida, analisaremos de modo sumário.

relevante em relação à arbitra¬ gem.

Cabe salientar que o mencio nado acordo foi seguido de troca de correspondência de caráter

IV. O Acordo Franco-Braaleiro de Promoção e Proteção Recqiroca interpretativo, em relação ao seu doslnvestímentos art. 4», na qual ambos os Estados prometeram fazer o melhor esforO acordo franco-brasileiro, fir- ço no sentido de aplicar, nos seus mado em 21.3.1995, que sucedeu respectivos países, no tocante às a outros assinados pelo Brasil, em hcitações referentes aos contratos termos diferentes, com os Esta- de fornecimento de bens e servi dos Unidos, e é contemporâneo ços, não a simples cláusula da de convenções análogas firmadas nação mais favorecida, que conscom a Inglaterra e a Suíça, repre- tava do acordo, mas de assegurar senta, pela sua existência e pelo a concessão, às pessoas jurídicas seu conteúdo, uma mudança de e físicas com nacionalidade do outro país, o mesmo tratamento assegurado aos seus nacionais.

realidade trata-se

de complementar a abertura econômica do país, pela abertura jurídica

do, decidiu-se equiparar os brasi leiros naturalizados aos natos, res salvadas as exceções constitucio nais, foi revista a legislação ordi nária para este fim.

Na realidade, trata-se de com plementar a abertura econômica do país pela abertura jurídica, a abertura de direito pela abertura defato, ensej ando um novo tipo de relacionamento entre os dois paí ses, que pressupõe um maiorconhecimento mútuo do direito e da legis lação vigente em cada um deles.

Ao lado dos princípios e idéias gerais já referidas, há alguns instramentos jurídicos que merecem uma atenção especial, dentro dos limites nos quais criam novas garantias para o capital estrangeiro, mas podem depender, em parte, de complementação legislativa ou de ratifica ção pelo Congresso Nacional.

Um desses instrumentos é o Acordo entre o Brasil e a França referente à promoção e proteção

posição do Brasil em relação ao investidor estrangeiro.

Pode-se dizer, até, que esses vários tratados firmados nos últimos anos são a demonstração de

Cabe, inicialmente, examinar se o mencionado acordo já está em vigor ou se depende de ratifi cação do Congresso Nacional, nos precisos termos do art. 49,1 da Constituição Federal.

Entendemos, salvo melhor juízo, que não se trata, no caso, de acordo internacional que acarrete “encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” (art. 49,1 da Constituição), razão pela qual não haveria, em tese, necessidade de ratificação pelo Congresso, por não haver ônus em relação ao país, entendido o ter o país superado o chma de mesmo como sendo exclusiva ou desconfiança em relação ao capi tal estrangeiro, que existia desde a Carta de 1937, desaparecendo minologia utiüzada pelo legisla- uma espécie de muro de Berlim, dor constituinte. Por outro lado, que dava um tratamento discri- considerando-se que algumas clá- minado ao capital estrangeiro, usulas do acordo impõem mudansendo substituído por um crédito ças legislativas, a sua ratificação de confiança, que deflui do próprio teria a vantagem de ensejar, de título do acordo quando se refere à modo inequívoco, a modificação ‘"promoção e proteção recíproca legislativa decorrente, que não dos investimentos estrangeiros" (e poderia decorrer de simples ato não a proteção do Brasil contra os do Executivo. Assim, o acor- investimentos estrangeiros). do, se não ratificado,’ deveria

principalmente de caráter patrimonial, atendendo-se à ter¬

Por outro lado, além do seu ser encarado como simples caráter simbólico, o acordo dá obrigação assumida pelo Po- garantias reais contra os riscos der Executivo de propor modi- políticos, inclusive no caso de ficações legislativas, no senti- desapropriação, e estabelece um sistemática um tanto compücada mas, de qualquer modo.

do de integrar, na ordem jurí dica interna, as regras dele de correntes.

De qualquer modo, conside rando-se que o pior, no caso, é a insegurança jurídica, impõe-se a definição adequada dos termos nos quais o acordo deverá ser in terpretado altemativamente: a) como vigente em todos os seus termos, desde a sua assinatura; b)como pendente de condição suspensiva, que seria a ratifica ção do Congresso Nacional; c) como compromisso do Poder Executivo no sentido de propor ao Congresso as medidas legislativas que decorrem do acordo.

Cabe ao Ministério das Rela ções Exteriores e, eventualmente, à Advocacia Geral da União deci dir a este respeito. Assim, confor me o caso, o acordo deverá ser remetido ao Congresso Nacional para que seja ratificado ou o Poder Exécutivo tomará as providências para baixar Medidas Provisórias ou encaminhar projetos de leis ao Con gresso Nacional, para que o acordo não fique sendo letra morta.

Por outro lado, o acordo, como os demais assinados com outros países, exige, para que se mante nha a coerência da ordem jurídica, outras providências, tanto no tocan te à ^itragem como à eventual indenização nas desapropriações.

Para que o sistema jurídico mantenha a sua racionalidade e coerencia e se evite tanto os privi légios dos nacionais, em relação aos estrangeiros, quanto os destes em relação àqueles, o Brasil pre cisa com urgência ratificar as de mais convenções internacionais referentes a arbitragem e trans formar em lei o projeto já aprova do no Congresso Nacional refe rente à arbitragem interna. Caso contrário, o direito de utilizar a arbitragem, previsto no acordo, se transformará em privilégio des cabido somente aplicável em al guns casos e discrepando do siste ma legislativo como um todo.

Ora é evidente tratar-se de ma geral pois considerando a de mora do julgamento final das

ações judiciais, tanto na França quanto no Brasil, impõe-se que as divergências, tanto comerciais quanto administrativas, possam ser dirimidas mais rapidamente por árbitros, encontrando-se, outrossim, quando o devedor é uma pessoa jurídica de direito público, meios hábeis de execução imedi ata do débito acrescido dos juros de mercado, como está aliás pre visto no acordo franco-brasileiro.

O problema se agrava no Bra sil, tanto em virtude do anacrôni co e injusto sistema de pagamen tos dos débitos públicos por precatórios, como em virtude da

ela incompatíveis, parece-nos que cabe ao Poder Executivo consoli dar as alterações decorrentes a fim de evitar dúvidas e ambigüidades e restabelecer, na matéria, a mais completa segurança jurídica.

V. Sugestões Complementares e Conduções

Se existem importantes empre sas francesas no Brasil e há até a presença eventual de algumas companhias brasileiras na Fran ça, com intenso movimento co mercial entre os dois países, são poucas as joint-ventures existen-

As novas normas constitucionais e o acordo franco-brasiieiro

impõem

revisão de normas iegisiativas

importante defasagem, que ainda existe, entre os juros do mercado e os juros legais, representando, muitas vezes, os primeiros o do bro dos segundos.