VOCÊ NÃO PRECISA ANUNCIAR PELO

MUNDO TODO PARA VENDER SEU PRODUTO

Um jornal com qualidade de informações. Dirigido a leitores especiais, empresários, executivos, contadores, economistas, administradore s, advogados e investidores. Se estes profissionais são seu público-alvo garanta retomo a seu anúncio.

editado pela

Presidente

Élvio Aliprandi

✓ E preciso que toda a Nação se convença de que o Estado não tem nada o que fazer na economia

Os editores

Os planos e a intervenção do Estado

Editorial

ISSN0101-4218

Antonio Gontijo de Carvalho (1947-1973)

Diretor:

João de Scantimburgo

Administração Industrial:

Francisco Cantero

Capa: (Criação e Produção)

Sandra Vastano

Redação e Administração:

Rua Boa Vista, 51 - 9*^ andar teis.-. 224-3274 - 244-3092

telex: (011)1123355

Editoração Eletrônica;

Cesar D‘Amico

Publicidade:

Gerente de Publicidade Comercial

Maury Demange

Rua Gaivão Bueno, 83 - São Paulo

CEP 01506-000

Te!.: 242-6618

Telex 1132446 - Fax 242-6625

Assinaturas; Teis.: 242-6618 - Fax 242-6625

Edições Atrasadas;

(Preço da última edição)

Tel.: 270-9366 - 242-6627

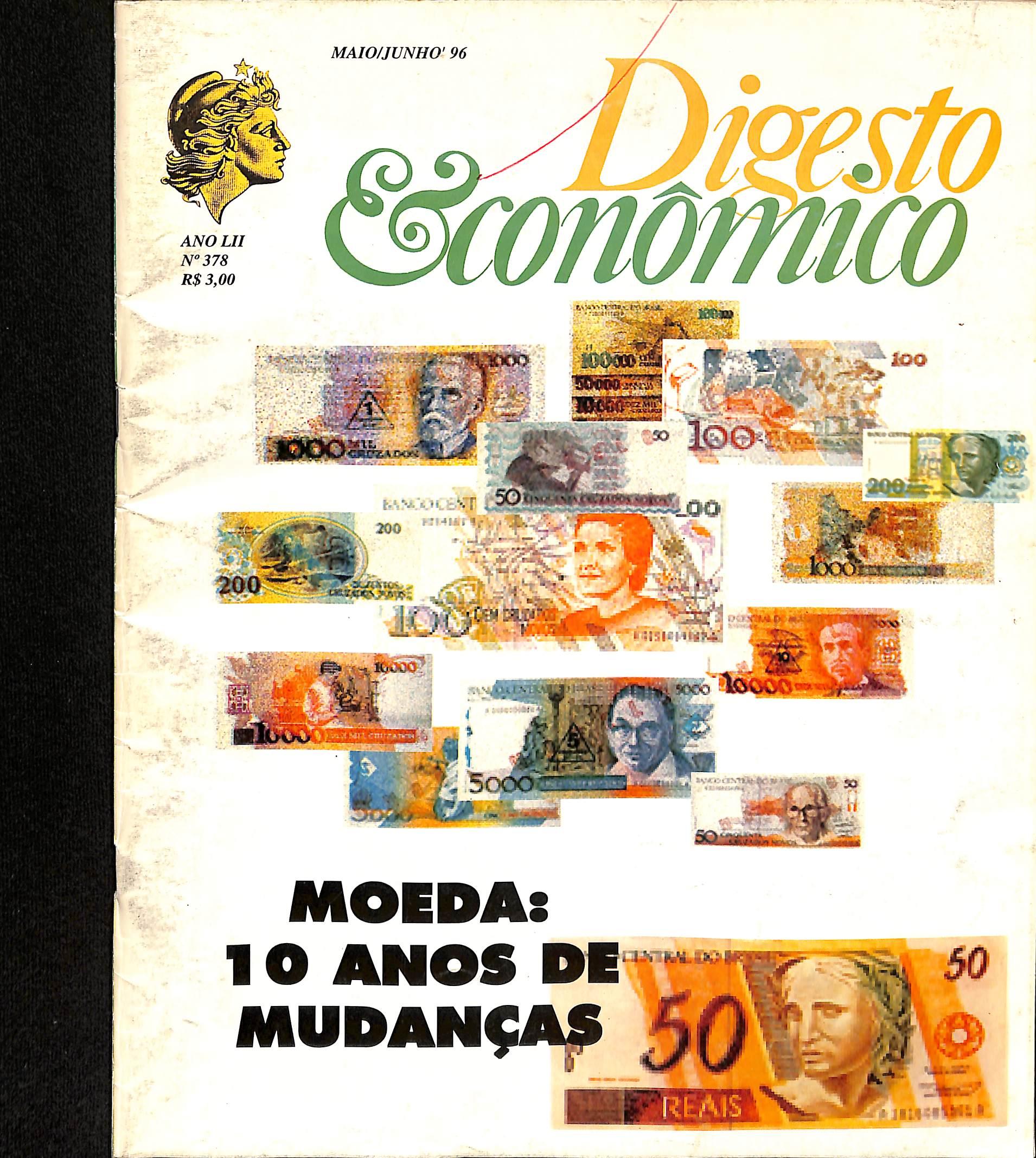

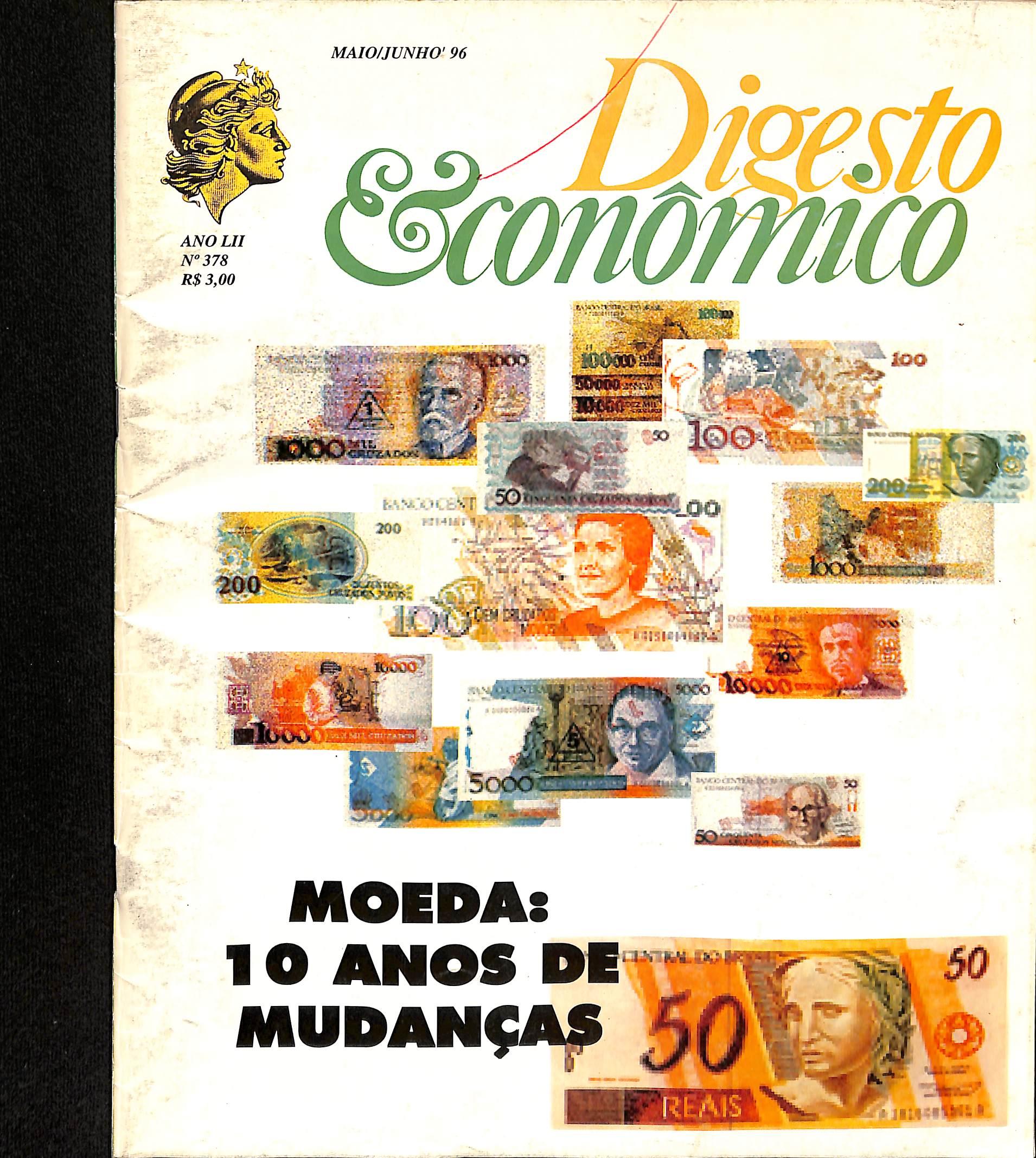

Do cruzado ao Real

Marcei Domingos Solimeo e Emílio Pedro Maria Alfieri

0 Estado da civilização cibernética

Miguel Reale

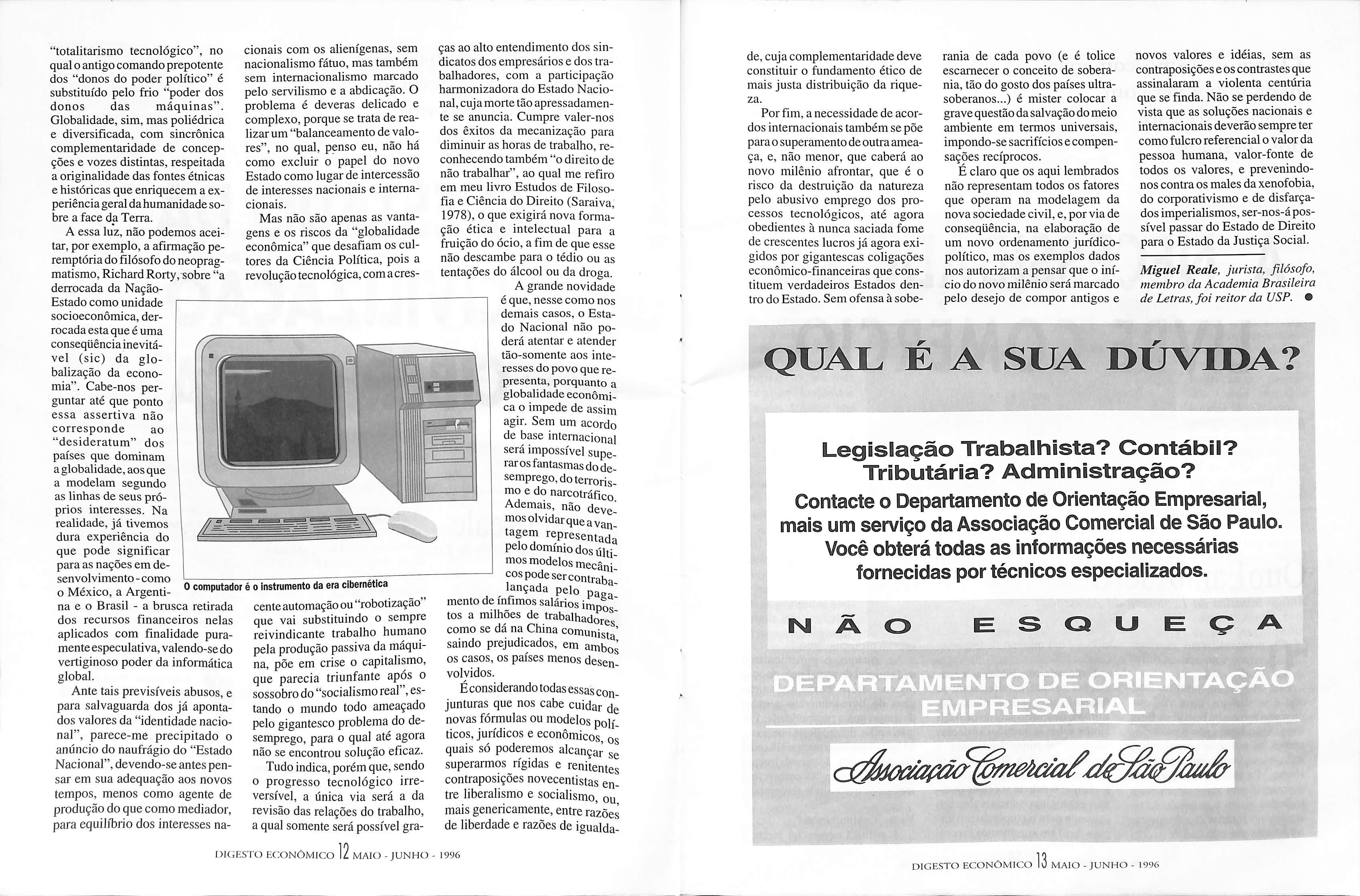

A necessidade do livre - comércio OttoLambsdorff

É importante saber

Charles M. Vest

Terceiro Mundo e democracia RobertD.Kaplan

Partidos e tráfico de influência

JoséSarney

Mauá e o Real

0 longo caminho para a paz social JanWiegerinck

Ainda sobre o efeito vinculante

Política da globalização

0 “cidadão absolutista” de Mário Vieira de Mello

Tristes Tropiques... Roberto Campos

Escolaiidade de oito anos ameaçada?

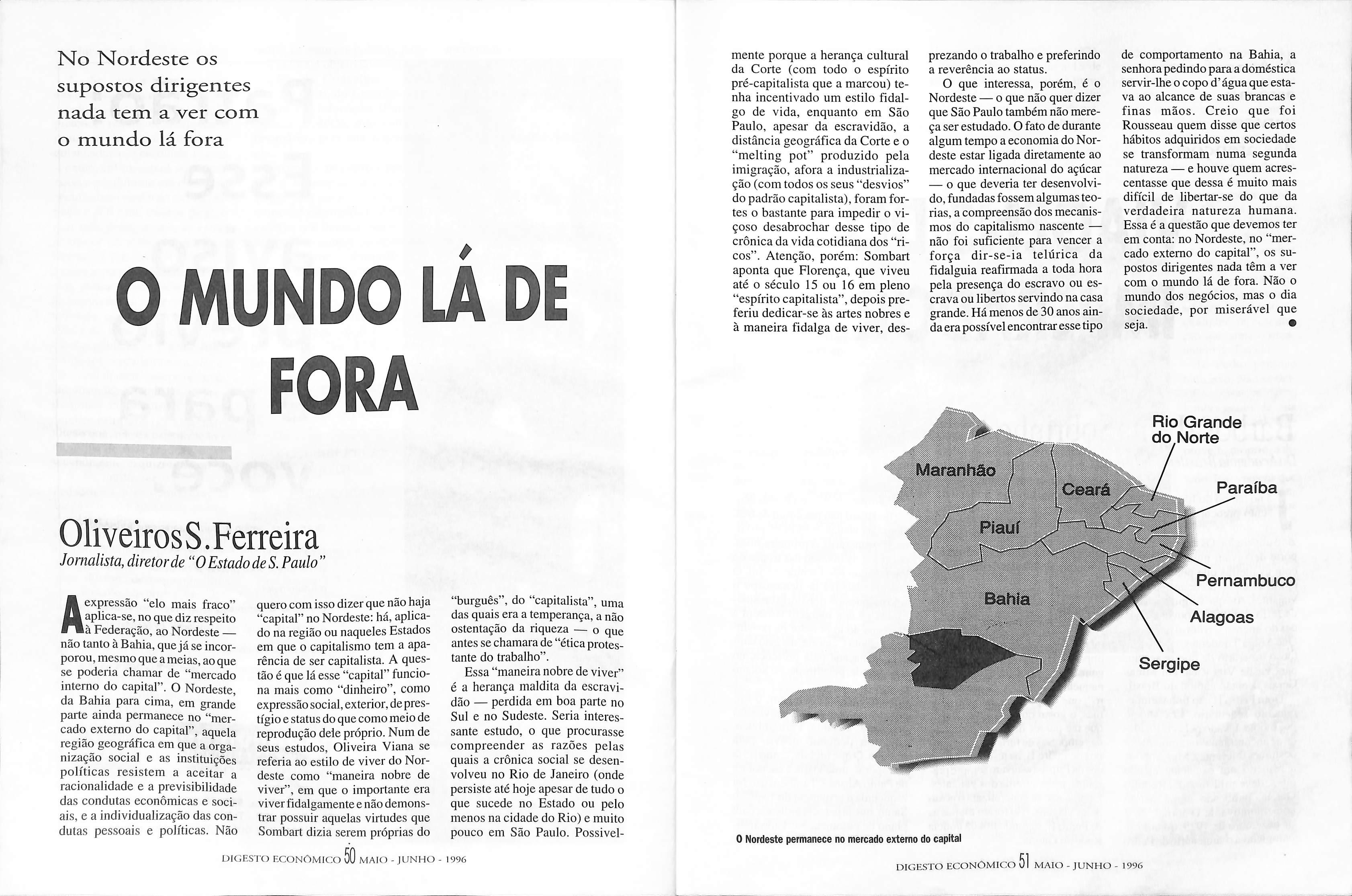

0 mundo lá de fora Oliveiros S. Ferreira Atendimento a Assinantes:

Tel.: 270-9366 - 242-6627

Composição e Impressão:

Oficinas do Diábio DO CoMÉBao

Rua Gaivão Bueno. 83

Tel.: 242-6614 - 242-6615

Liberdade - SP - CEP 01506-000

Publicação bimestral da Associação

Comercial de São Paulo dedicada à, análise e discussão de assuntos políticos, econômicos, jurídicos sociais que interessamaoempresário. bem como à sociedade em gerai.

Viagens do Imperador

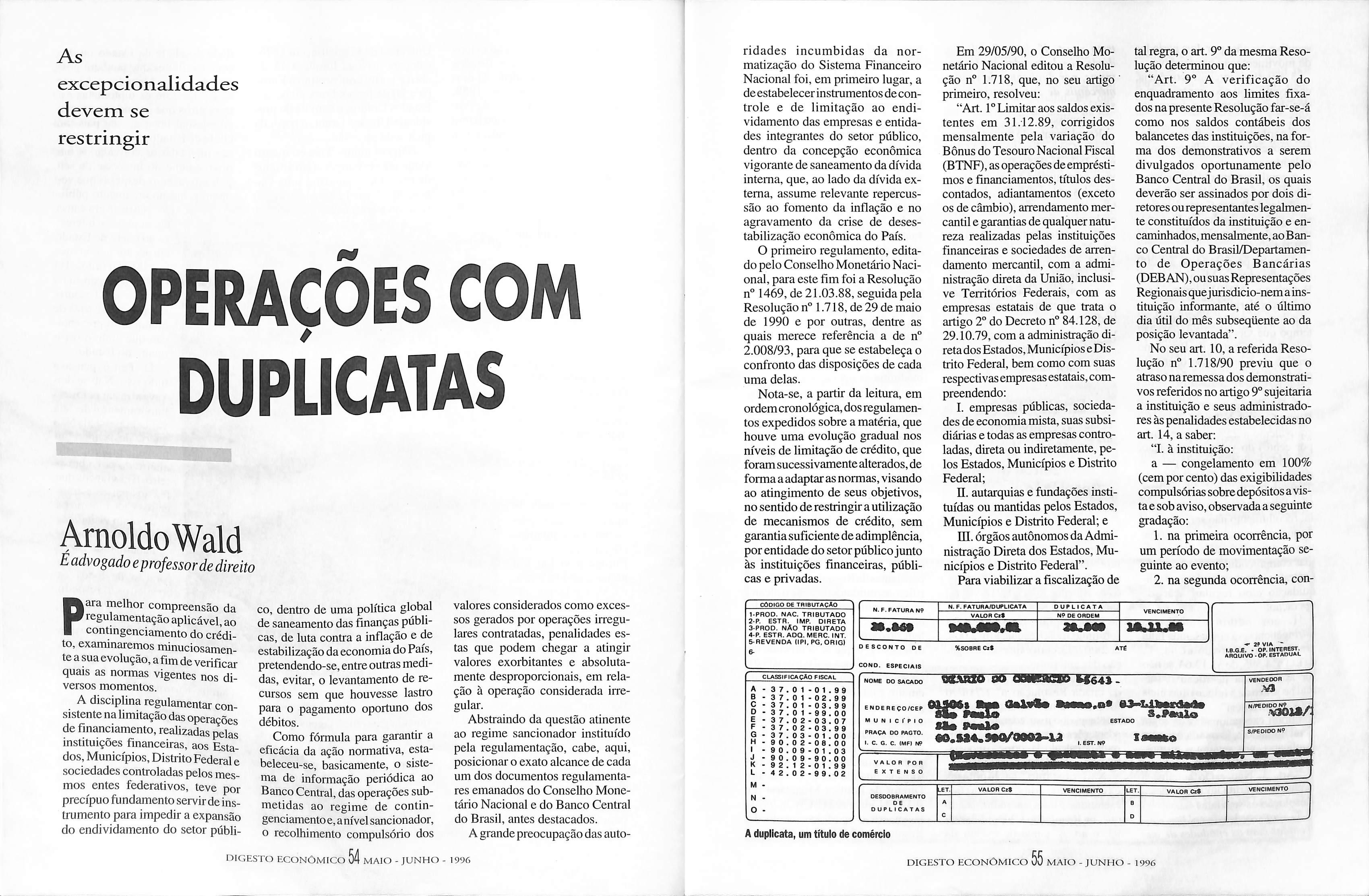

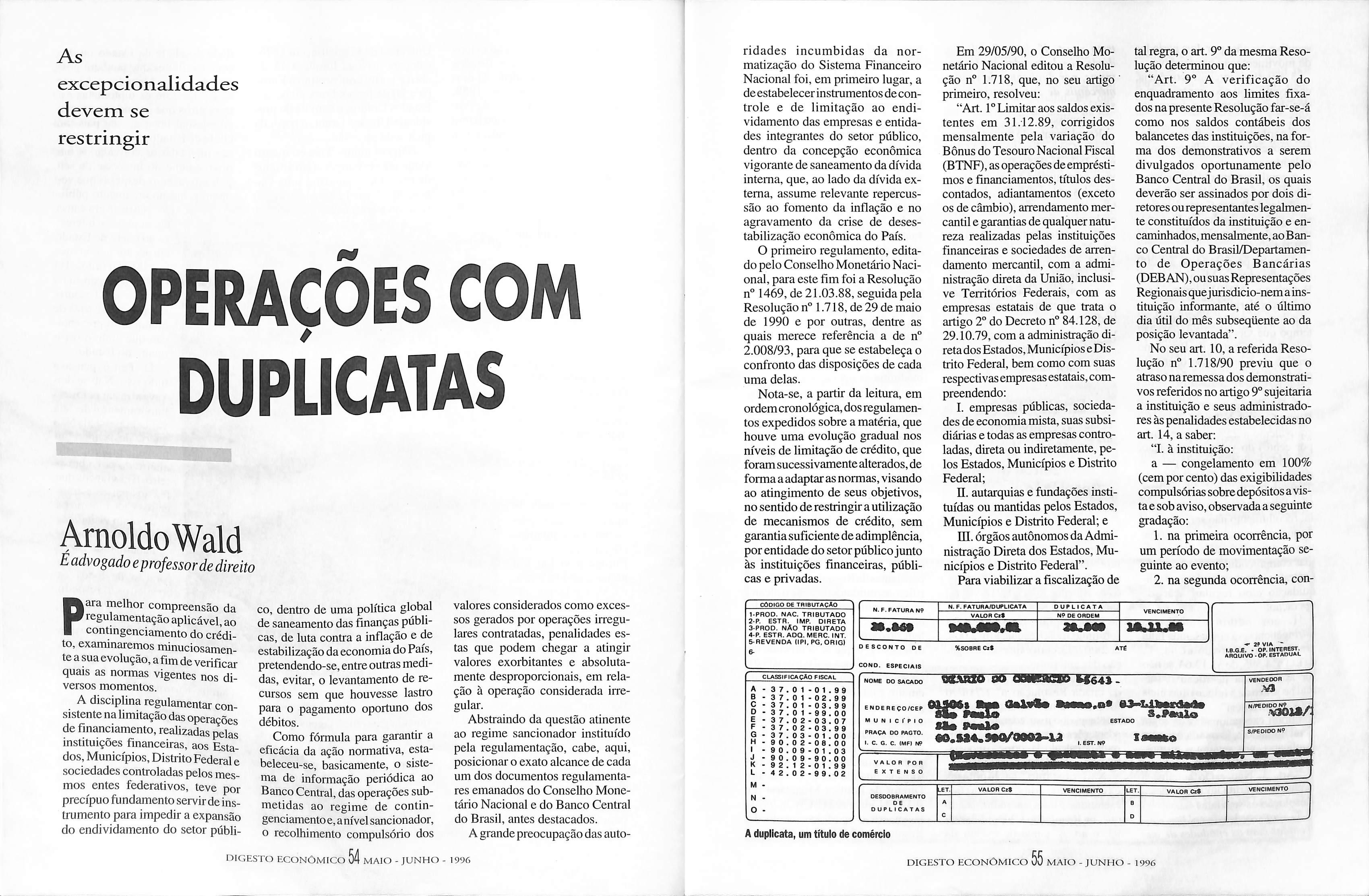

Operações com duplicatas

Benjamin Constant, o liberal

Poder, dinheiro e cormpção

- O ICMS, que ampliava o an tigo ICM para área de serviços;

- Adicional de 5% no IR sobre lucros e rendimentos de capital para os cofres estaduais;

- Imposto de vendas a varejo de combustíveis na área dos municípios.

e desindexação abrupta com gran des prejuízos financeiros;

- pacote fiscal onde se destaca um lOF de 8% sobre ativos finan ceiros;

- foi iniciado um processo de abertura das inlportação através de reduções, a cada 6 meses, das tarifas de importação.

Com a inflação em 20% ao mês novo choque foi aplicado no iní cio de 91 com congelamento de preços e desindexação. Como novidade criou-se a TR - Taxa de Juros Referencial - que visava dar ao País uma taxa de juros de refe rência semelhante à “Libor Inglaterra e a “Prime” dos EUA. A inflação, porém, voltou a subir logo nos meses seguintes.

A nova Constituição também transferia mais recursos da União na aos Estados e Municípios, sem porém atribuir-lhes maiores res ponsabilidades.

Além disso, novos encargos tra balhistas foram criados; como adicional de 30% nas férias, licen ça à gestante de 120 dias, etc... Instituiu-se também, nova fon te de financiamentoda Previdên cia, incidente sobre os lucros e o faturamento (CSL e CONFINS).

No início de 89, com a inflação próxima a 28% ao mês, novo con gelamento é adotado, seguido de desindexação, juros elevados, além da promessa de ajuste fiscal (só gastar o que se arrecadar).

A moeda perdeu mais três ze ros e passou a se chamar “Cruza do Novo”. Não é preciso dizer porém que nem o déficit público nem a inflação se estabilizaram. Ao contrário, o déficit nominal atingiu 83,1% do PIB, operacional a 6,9% do PIB e a inflação chegou a cerca de 1900% ao final de 1989.

A década de 90 se inicia com uma inflação que atinge 84% no mês de março. Nova intervenção é anunciada logo no início do verno Collor, afetando não só o sistema de preços mas também os ativos financeiros. Destacam-se as seguintes medidas: - a moeda passa a se chamar «Cruzeiro» a partir de 19/03/90; - confisco de cerca de 80% dos ativos financeiros que ficariam bloqueados por 18 meses e resíituídosem 12 parcelas; - novo congelamento de preços

A justificativa para o bloqueio das poupanças era a de evitar a “bolha de consumo”. A inspira ção do Plano Collor foi o Plano Alemão de 1948, embora a situa ção daquele país no pós guerra fosse totalmente diversa da nossa.

O bloqueio da poupança aca bou tendo efeito diferente do pre visto pelos formuladores do Pla no; ao invés de desistimular ape nas o consumo afetou muito mais a oferta, pois bloqueou o capital

E “JUROS ALTOS"

Em abril de 91 muda o coman do da política econômica enquan to a inflação permanece em sua trajetória ascendente atingindo 25% em agosto. O dinheiro blo queado começa a ser devolvido mas pratica-se uma taxa de juros altíssima para evitar que este vol te para o consumo.

de giro das empresas. Assim a economia mergulhou numa gran de recessão que durou até 1992.

A inflação, após queda no pri meiro momento, voltou a subir e, menos de um ano depois, jáestava em 20% ao mês. O PIB caiu 4,4% em 1990. O Plano Collor custou muito caro ao País frente aos par cos resultados que trouxe em ma téria de estabilização.

A economia entra novamente em queda, as vendas a crédito despencam e novos recordes de insolvências foram registrados em fevereiro de 92. A inflação recua em meados de 92 para 20%, mas, mais uma vez, os resultados são modestos frente aos custos do ajuste.

assu-

O Presidente da República é afastado em setembro de 92 mindo o vice, Itamar Franco. Re gistra-se, ao final do ano, a volta do déficit operacional na faixa de 2,2% do PIB e um déficit nominal de 44,1%.

o

como de ar- goPIB em 89 ese. li¬

Como pontos positivos ficaram a abertura comercial e o resultado operacional das contas do Gover no que, de um déficit de -6,9% do passou para um supe rávit de +1,3% em 90, porém como 0 regime fiscal não havia sido alterado de maneira permanente, 0 déficit poderia voltar, como de fato ocorreu.

Mais um pacote fiscal é editado em dezembro de 92, a exemplo d' que ocorrera em 91, conhecido Reforma Tributária Emergência”, que pretendeu recadar o equivalente a 3,0% do PIB e, promete, como sempre, corte de gastos.

O ano de 1993 é marcado pela instabilidade decorrente dos de sentendimentos do presidente Itamar com seus colaboradorem 8 meses, 4 ministros da Faze da e 5 presidentes do Banco Cen tral ocupam esses cargos por cer ca de 2 meses.

CRUZEIRO REAL (01/08/93)

Em agosto, o Cruzeiro perde mais 3 zeros e passa a se chamar “Cruzeiro Real” - CR$.

I.P.M.F.

Ao longo de 93 com o propósi to inicial de criar um “Imposto Único” acaba se criando mais um imposto (provisório) sobre movi mentação financeirade 0,25% que duraria até o final de 94, criando distor ções nas operações financeiras, sem ne nhum benefício. En quanto isso, a infla ção continuou subin do, atingindo a 38% em dezembro e a 2708%, inedidapelo IGP. no ano.

PLANO F.H.C.

(Dezembro/93)

como forma de alinhar preços re lativos e desindexar a economia procurando reproduzir os efeitos que a hiperinflação provocou em diversos países.

(01/07/94)

A despeito de não terem sido feitas as reformas que assegura riam um equilíbrio fiscal pennanente anunciou-se previamente

A nova intervenção estabiliza a inflação mas cria nova “bolha de consumo” com o fim do “Imposto Inflacionário” sobre a população de baixa renda, o restabelecimento do crediário, e saques da poupan ça. Mas, graças à abertura comer cial promovida no início dos anos 90, 0 consumo é atendido pelas importações que em pouco tempo dobram de valor passando de cer ca de US$ 2 bi para US$ 4 bi mensais.

O superávit comer cial mensal de US$ 1 bi passa para um déficit comercial de cerca de US$ 1 bi. Desta vez não houve recessão e a eco nomia se aqueceu.

€i.SS.50O^

Ao final de 93 é anunciado mais um plano de estabiliza ção com 3 etapas. Um novo “pacote fis cal” que incluiu o “Fundo Social de Emergência” O IPMF (que havia sido suspenso) e mu danças 110 IR e pro messa de corte nos gastos públicos para garantir o equiliíirio orçamentário pai*a 94 ^ bRV, o novo indexador do Real e 95. Promete-se as Reformas da Constituição que já deveriam ter sido feitas em 93. Essa seria a U etapa.

A criação de indexador, a URV, para a correção de todos os preços e contratos representou a 2" etapa e a sua transformação na nova moeda, a terceira.

O novo indexador entrou em vigor em 01/04/94 e passou a ser vir de referencial para todos os preços. Instituiu-se uma “SuperIndexação”

“hiperinflação de laboratório” -

que em 01 /07/94 todos os preços e os contratos em URV seriam con vertidos em Real na relação de 1 X 1. Nessa data a URV estava cota da a CR$ 2.750. O Cruzeiro real foi convertido a essa taxa. Desta vez não houve congela mento de preços e a data do plano havia sido anunciada. Não houve surpresas. A desindexação havia sido feita não através da interrup ção abrupta da inflação mas de uma indexação generalizada pela URV que se transformou na nova moeda. Menos mal para o País. um novo que serviría ou uma

O Plano parecia fun cionar bem. A despeito do aumento da procma a inflação se manteve em média na casa dos 2% ao mês, ainda alta em ter mos internacionais, mas muito baixa pai'a os pa drões brasileiros dos úl timos 20 anos.

Pacotes anti-consumo

Mas a alegria durou pouco. Já no final de 94 medidas de contenção ao crédito limitam em no máximo 3 vezes o número de prestações no crediáiio via insti tuições financeiras, res trições ao cheque espe cial, cartão de crédito, etc.

No início de 95 com a crise mexicana e o déficit comercial de cerca US$ 1 bi por mês, novas medidas são anunciadas dentre as quais:

- A volta de juros altos; - Elevação de tarifas de impor tação pai'a automóveis e eletroeletrônicos, que atingem 70%, quando antes estava cerca de 30%.

A maior intervenção, contudo, se deu através do Banco Central que promoveu brutal drenagem ^ de recursos do mercado, cerca de

Não sabemos qual será o perfil de empresa bem sucedida

CharlesM.Vest

Do. M.I.T, USA

f.

mente. Nós não sabemos como aprendemos, como nos ^^lembramos dos fatos

COS, para uma ampla gama de apli cações, nem tampouco sabemos como criar combustíveis avança dos para reatores de fissão nu clear. Fontes de energia alternati vas, renováveis e seguras, são es senciais para que possamos me lhorar nossa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, manter a quali dade do meio-ambiente.

cer, nem tampouco compreende mos os mecanismos envolvidos nesse processo. Isto inclui tanto os “oncogenes” - que inibem crescimento do tumor e, quando ausentes ou danificados, permi tem o desenvolvimento dos luino res.

Ainda não sabemos qual é a natureza física ou química do armazenamento de informações no cérebro. Não sabemos em que zona do cérebro as informações estão armazenadas - c sc há um limite para isso - e de que maneira o as recuperamos.

Não entendemos a relação tre linguagem e pensamento. Será que todos os nossos pensamentos podem ser traduzidos em pala vras? Será que tudo aquilo que pode ser expresso em uma deter minada língua pode ser igualmen te expresso em outra?

Não sabemos como extrair toda a energia das fontes de combustí vel existentes. Sabemos que de terminadas ligas químicas arma zenam certa quantidade de ener gia, mas quando queimamos com bustível para quebrar esses elos, perdemos grande parte da energia emitida sob forma de calor livre e derivados químicos.

Saúde. Não sabemos quais os genes cujas mutações contribuem para o desenvolvimento do cân¬

Não sabemos de que maneir os vírus formam suas elegantes estruturas geométricas a partir de blocos de proteínas, tampouco entendemos o dessas estruturas no processo da infecção. No entanto, aplicand métodos matemáticos na análise da estrutura protéica viral, espera mos entender o processo de infec ção e, assim, poder contribuir para 0 desenvolvimento de drogas anti vírus para combater desde o HIV até 0 vírus da gripe.

Energia. Não sabemos como conveiter energia solar em com bustíveis de baixo custo e prátinem en- papel 0

Não sabemos como as células í ou como pensamos e nos comunicamos.

vivas interagem com as moléculas das matérias inertes. As respostas a essa questão trazem a promessa de grandes progressos no desen volvimento de membros, órgãos e tecidos artificiais.

Clima. Não sabemos, mesmo teoricamente, quais são os aspec tos previsíveis do clima. Até os mais avançados padrões de clima, elaborados nos mais modernos computa dores, não são capa zes de reproduzir clima de hoje sem in troduzir desconfortáveis de artificialidade.

“A teoria do caos” nasceu dos conceitos do professor E. N. Lorenz - do MIT -, que, em seus estudos sobre o clima, desco briu que distúrbios em um sistema tão ínfi mo, a ponto de ser des percebido, podem ter consequências dramaticamente diferentes ao longo do tempo. Os cientistas teiftam ago ra aprender quais ele mentos do clima são caóticos e de que ma neira a interação entre esses elementos do clima - como por exemplo oceanos, calotas po lares e nuvens que ajudam a resfriar a Terra - irá aumentar ou reduzir o impacto do ser humano sobre o clima.

Espaço. Não sabemos a idade do universo, do que ele é compos to ou qual será o seu destino. Não sabemos se outras estrelas, além do nosso sol, têm planetas que abrigam seres vivos; e ainda não temos a capacidade de detectar vida em outros planetas e até mes mo de descobrir a existência de outros planetas.

Não sabemos se a antimatéria vem de outras galáxias. Isto responderia a questão fundamental sobre a origem do universo. Não

sabemos como planejar uma mis são a Marte com a certeza de que a tripulação voltaiáa tão saudável quanto pai'tiu.

Economia. Não sabemos por que as economias das nações cres cem a taxas tão diferentes em um determinado momento ou ao lon go do tempo. Sabemos quais são os possíveis fatores que afetam o

crescimento econômico - educa ção, acumulação de capital, inves timento nacional em pesquisa e desenvolvimento, estrutura fiscal, políticas comerciais, regulamen tações e a estrutura política e legal básicas. Entretanto, não se conhe ce, com precisão, a importância relativa desses fatores e suas interações e, mesmo assim, os governos continuam a desenvol ver e implementar políticas eco nômicas.

Informação. Não sabemos quais serão as consequências - para a nação-estado - da explosão das comunicações eletrônicas. O gi gantesco alcance coletivo da Internet a diferencia de uma rede telefônica e lhe dá o potencial de criai' um novo tipo de sociedade, uma entidade em si. Não podemos prever se teremos uma sociedade de redes locais, cen tralizada em indiví duos ou pequenos gi'Upos, ou uma socieda de global.

Não sabemos como esse vasto estoque de informações instantâ neas pode ser - ou será - compreendido e uti lizado. O acesso, em si, não garante que a informação possa ser localizada ou compre endida. De que manei ra coligir informações e dados de diversas fontes e, em seguida, representá-los adaptá-los para au mentar nosso conhe cimento e capacidade para empregá-los pro dutivamente.

Será possível refor çai' nossa capacidade de transmitir e entender, não so mente os fatos mais elementares como também conceitos mais complexos? Será possível fazer com que indivíduos de diferentes ida des, línguas, experiências e cultu ras tenham maiores probabilida des de assimilar e empregar um conhecimento cujo acesso foi por eles compartilhado?

Estas são apenas algumas re flexões do coipo docente de uma instituição. À medida que deraimos a natureza das uni versidades, seria bom que lem brássemos que a razão supre ma para manter um sistema uni versitário deriva muito mais do desconhecido do que daquilo que já é conhecido. ®

Não sabemos qual será o perfil, nas próximas décadas, de uma empresa bem sucedida. Até os lí deres mais experientes do mundo dos negócios não podem prever quais companhias terão sucesso e quais irão sucumbir. consi-

É preciso separar grupos de pressão, lobbies, tráficos de influência

Presidente do Senado Federal

Euma definição clássica a de que sociedade democrática é feita de conflitos, os quais, ao contrário do que se pode supor, não são uma manifestação patoló gica, mas de sanidade. Com atua ção em todo o corpo social, os grupos de pressão constituem, as sim, um mal necessário. É dessa diversificação de interesses, col cha de retalhos, que se forma a sociedade democrática. Portanto, o problema a discutir-se é a ma neira de atuação desses grupos e a sua legitimidade. É preciso enten der com clareza a natureza dos conflitos. Uns têm a marca da

legitimidade, outros são impostados, alguns construídos, muitos equivocados, não poucos imorais, e há até os criminosos. Mas há, em contrapartida, os con flitos saudáveis, generosos, altruísticos, aqueles que buscam o êxito de idéias políticas e religio sas. Mas, qualquer que seja a sua organização, o seu funcionamen to dentro da sociedade, eles serão sempre o resultado da ação de um grupo de pressão.

Exemplifiquemos: os trabalha dores organizados que deflagram uma greve, por motivos de inte resse salarial, o fazem num confli¬

to legítimo. Já uma greve por motivos políticos e que se revista de uma reivindicação de classe é um conflito construído. Umvimento religioso que pregue salvação, difunda princípios rais e aponte como caminho Evangelho é um grupo de pressão legítimo. Já um outro que se cons titua com essa finalidade para fins espúrios, é um grupo de pressão ilegítimo. E por aí segue. É complexa, porém, a tai'efa de classificar e distinguir os grupos de pressão dentro da sociedade. Prossigamos nos exemplos: partidos políticos, na definição moa mo0 e a use os

clássica, são grupos de pressão que se distinguem de todos os demais. Eles se organizam não para inlluenciar o poder, mas para exercer o poder. E o fazem em nome de idéias. Esse foi o campo fértil da ideologia. Passa a ser ile gítimo, no entanto, o partido polí tico que se organizou em nome de idéias e de programas, e se trans formou num grupo de interesses pessoais e de outra natureza que não os do bem públi co. E se um Congres so, composto por membros de partidos constituídos para o exercícioda atividade política, passa a deci dir na base de interes ses pessoais ou de gru pos, ele também se torna ilegítimo. E aí entramos num teaeno movediço e difícil. Quem será o árbitro para declarar essa ile gitimidade? Numpassado não muito remo to, tiranos, caudilhos, ditadores, grupos mi litares, salvadores messiânicos assumi ram essa função, e constituíram um úni co poder, 0 poder pes.soal, inimigo das li berdades.

fim da luta ideológica e dogmática, os programas partidários envelhe ceram. Não representam maisnada e ninguém os lê ou examina nas eleições. E aí tem razão o sociólo go Fernando Henrique Cardoso: é grande o perigo da sedução corporativista. Mas esse fenôme no não é apanágio dos partidos nem do Congresso. Está presente

sentimento mais próximo e forte: a caridade.

Mas há outro corporativismo mais hediondo, que é o dos que dominam os setores mais privile giados da sociedade e decretam os preços, arbitram os salários, au mentam as mensalidades, fazem acordos de preços, constituem oligopólios, monopólios e tudo mais. Olho neles.

A democracia libe ral construiu uma for ma dejulgamento: o voto populai-, as eleições periódicas, nas quais as instituições são julgadas e seus membros punidos ou reconheci dos, perdendo ou ganhando elei ções. Por isso mesmo, Churchill dizia que a democracia era o pior sistema político, mas que, infeliz mente, não existia melhor. O nos so sempre saudoso Otto Lara Resende gozava com muito hu mor: “Se o povo não escolhe bem e não presta, só resta um caminho - dissolver o povo...” Mas o assunto é grave. Com o

Outro problema que aflora nesse mundo é o do lobby. O lobby, atividade regulamen tada nos EUA, e aqui objeto de um projeto do então senadorMarco Maciel, devia ter a função de esclarecer os que decidem, abordar aspectos ligados ao assunto, sob a ótica dos interessados, de forma legal e transpa rente. Mas o que está ocorrendo? É o tráfico de influência transvestido de lobby e en tão não há como dis tinguir uma coisa da outra.

Assim, é preciso separar grupos de pressão, lobbies, tráfi co de influência e

corporativismo, todos inimigos da dignidade de uma sociedade de mocrática, quando se colocam a serviço de interesses individuais e corporativistas.

Nesse furacão está o núcleo gerador da coiTUpção e da falência das instituições.

Discutir estes temas é necessá rio. E tempo bom para isso é a Quaresma, período propício à flexão e à meditação.

Não tenhamos receio de cortai' na carne e examinar o assunto em profundidade e em todas as dire-nem de-

também nos poderes Executivo e Judiciário. Pertencem à sociedade como um todo. A sociedade orga nizada tornou-se coiporativista e egoísta. Há fato mais chocante do que, numa greve do setor de saúde (grupo de pressão), os prontossocoiTos ficarem fechados, como se fosse possível decretar-se que naqueles dias ficam suspensos acidentes, os enfartes e todos os males de urgência? E os setores essenciais à vida da população? Aqui não há nem como invocar espírito público, quando há um reos ções, sem oportunismo magogia. __ (Condensado de “O Globo ) ®

Industrial, publicista, teatrólogo

verdadeiro cal¬ cada dia que passa, a imprensa registra um número cres- ^^cente de empresas que sendo transferidas de proprietá rios brasileiros para sócios trangeiros. Seria esse um indica dor de incompetência do presariado nacional?

Penso que não. Na verdade, devemos ter muita cautela ao res ponder essa pergunta.

temos de acrescentar os zem recursos de fora lar aqui dentro, governo, que os contempla com as melhores taxas de juros do mundo.

Não há dúvidas que a abertura comercial eaglobalização daeconomia vêm submetendo as emque traparcicmpres-. para o próprio presas a um deamento. É igualmente verdade, porém, que a grande maioria vem elevando a sua capacitação tecnológica, embora acabem per dendo o jogo da competição no campo financeiro. É impossível para elas se endividarem intemamente com taxas de juros reais de mais de 30% ao ano quando os estrangeiros que as compram, capi vem esemtam recursos externos ajuros reais abaixo de 10% ao ano.

Aos compradores de empresas.

O fenômeno não é novo. No tempo do velho Barão de Mauá, (ver Jorge Caldeira, Mauá, 1995) “os comerciantes com acesso a bom crédito londrino promoviam um instrutivo ciclo. Tomavam empréstimos a juros baixos na InglateiTa... e iam trocando as li-

bras por mil-réis” (pág. 132). “Alguns decidiam colocai-0 dinheiro num cir cuito econômico registra do pelo governo (pág. 241)” - veja como a ciran da financeira é velha!

O fato de ser velho em nada diminui a gravidade do fenômeno. Afinal, as pequenas e médias em presas brasileiras, que hoje se transferem de mãos. respondem pela maior parte do emprego do País.

No momento em que elas são compradas, in corporadas, fundidas e encampadas por grupos maiores tem-se aí um sé rio comprometimento da sua capacidade de gera ção de emprego.

Num momento em que 0 País se debate para criar postos de trabalho, é la mentável ver boas empre sas serem levadas à fa lência ou a incoiporações cujo resultado final é a redução do em prego. Mais grave ainda é assistir essas empresas serem pressiona-

No tempo de Mauá já se trocavam libras por mil-réis

das pela entrada de importados com 2% de tarifa aduaneira quan do os seus produtos são usados por outras que têm até 70% de

proteção alfandegária. É um inexplicável contrasenso.

Tudo isso comprome te também o Plano Real. A lentidão do Congresso Nacional na aprovação das reformas econômicas aliada à pressão sobre posta à grande parte das empresas nacionais cons piram, neste momento, contra a sobrevida do pla no. Em favor do seu fra casso, como no caso de Mauá, há invejosos e in teressados, pois a desor dem monetária e a infla ção galopante já servi ram de fontes generosas do seu enriquecimento no passado. O Poder Execu tivo e o Congresso Naci onal vivem dias de enor me responsabilidade e precisam agir com rapi dez para corrigir os des vios pendentes e a inér cia crônica. Passado o Carnaval e tendo fmalmente che gado o início do “ano real”, só me resta dizer: Vamos todos traba lhar para consolidar o Real. ●

A melhor arma para enfrentar os desafios constantes do Brasil moderno é o empresário e sua equipe estarem treinados prontos para atacar o mercado e defender a empresa. Treinamento é a grande saída, Procure-nos. depressa.

CTDE-CENTRO DE TREíNAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

R. Boa Vista, 51 ● 9® and. ● 01014-911 ● S. Paulo ● SP Tel. 244-3415

Mais importante é que a jurisprudência

seja a interpretação da lei

k

Magistrada

0s professores Amoldo Wald e Ives Gandra da Silva Martins, naediçãodo Estadão, de 15/04/96, desenvolveram corn absoluta clareza as duas linhas de pensamento que se colocam, hoje nos meios jurídicos, uma para de fender, outra para antagonizar a adoção de algum efeito vinculante para as decisões dos Tribunais Su periores. Alinho-me entre os que acreditam que a maior parte das questões trazidas ao foro, especi almente ao foro federal, são cau sas repetitivas, onde, embora di versas as partes e seus patronos, a

lide jurídica é sempre a mesma. São causas que se contam aos milhares em todo o País e que dizem respeito a matérias exaustivamente discuti das e de há muito pacificadas pela jurisprudência. Como exemplo, as devoluções de empréstimos pulsórios, as causas em que se busca a correção monetária dos salários de contribuição, paia efeito de cálculodas aposentadorias, aquelas em que os depositantes reivindicam a aplicação de índices expurgados ao cálculo de seus saldos em caderne tas de poupança, enti'e inúmeras outras. com-

E impossível sustentar que pro cessos dessa natureza devam pros seguir congestionando o Judiciá rio e percorrendo suas diversas instâncias na sucessão, quase in terminável, dos recursos coloca dos à disposição das partes pela legislação processual. Nenhum progresso para a ciência jurídica resultará do julgamento desses fei tos. Eles nada mais são que uma reprodução de peças padroniza das. Da petição inicial ao acórdão derradeiro, nada será acrescenta do ao entendimento que já se cris talizou a respeito da matéria. É

inútil e custoso manter a máquina judiciária ocupada com questões que já não oferecem relevo ou dificuldade. Mais que isso, tal ati tude desvia atenção e recursos do Judiciário, os quais deveriam es tar melhor aplicados nas questões que têm maior atualidade e de mandam reflexão e atividade cria tiva por parte dos magistrados. São ademais infundados os te mores de que a adoção do efeito vinculante pu desse coarctar de-alguma for ma a indepen dência juizes, essa ga rantia constitu cional que não se erige em pri vilégio para uma categoria, mas em garan tia para o cida dão. Em países de extensa tra dição demo crática o siste ma é utilizado sem qualquer aiTanhão ao de vido processo legal eà garan tia de um jul gamento isen- Na casa das leis o efeito vinculante

seu The Nature of the Judicial Process, adverte: “Na aplicação de um precedente, o jurista preci sa determinai- a autoridade desse precedente. Será ele vinculativo ou meramente persuasivo? Se ele for vinculante, o princípio estabe lecido no caso antecedente deve ser aplicado e define o julgamento do caso subseqüente. Se for ape nas persuasivo, uma variedade de fatores adicionais deve ser consi-

dida ou mal aplicada naquele caso específico”.

Sem dúvida, o legislador brasi leiro, quando cogitar da adoção de algum efeito vinculante para as decisões judiciais, levará em con sideração todas as nuanças que emprestam particular eficiência ao sistema tal como é adotado nos países do common law. Não seria razoável imaginar que, desde logo, se garanta força de precedente a súmulas que foram

nao concebidas para terem tal extensão.

Será necessádos rio que os Tri bunais Supe riores revi sem os enun ciados já emi tidos, para chancelá-los ‘a*.

to. Por isso pa receu-me adequado trazer alguma informação suplementar sobre a forma como, no sistema anglosaxão, seaplicaadoutrinado Stare Decisis. Não se trata como parece que alguns imaginam - de mera repetição acrítica de julgamentos anteriores. Ao contráido, na afir mação do Prof Brumbaugh, em seu livro Legal Reasoning and Briefíng, “os precedentes não se devem aplicar de forma automáti ca. O precedente deve ser analisa do cuidadosamente para detenninar se existem similaiidade de fato e de direito e para detenninar a posição atual da Corte com rela ção ao caso anterior”. Por isso mesmo. Benjamim Cai'dozo, em

derada para que se decida sobre sua aplicação e sobre a extensão e o grau desta aplicação”. O exame dos fatos do caso-paradigma e daquele em julgamento definirá, em grande parte, a adequação ou não do precedente. Mas mesmo o fundamento de direito do pre cedente pode ser posto à pro va. É o que afirma o Chanceler Kent em seus Commentaries: “Uma decisão formal a respei to de uma questão de direito torna-se paradigma para caso semelhante, e os juizes devem acompanhar tal decisão en quanto ela não for superada, a menos que possa ser demons trado que a lei foi mal compreen-

como prece dentes, e re dobrem suas cautelas ao editar novas formulações. Mais impor tante que tu do, porém, es pecialmente no que diz respeito às matérias da competência da Justi ça Federal, é que a jurisprudência firmada seja considerada como a interpretação autorizada da lei do país e, como tal, vincule a admi nistração pública.

Este detalhamento permitirá que se concretize o anseio mani festado pelos Profs. Amoldo Wald e Ives Gandra, ecoando, neste pai'ticular, as exigências da própria sociedade brasileira por “decisões céleres e justas, sem que o Direito deixe de evoluir de modo constru tivo”.

Ellen Grade Northfleet é Juíza Vice-Presidente do Tribunal Re gional Federal da 4=* Região. ®

No Brasil as parcerias internas

são e serão muito espalhadas

Q^

conceitos envelhecidos.

0 re-

uando se discute a política da globalização, dois são os ele^mentos que à primeira vis ta aparecem como centrais: conhecimento factual de que a globalização existe e configura uma nova ordem internacional e de que são possíveis variadas in serções nessa ordem internacio nal globalizada. A globalização nao permite expectativas de automatismo ou quietismo políti co.

Mudou o mundo. Nossa região também. O próprio Brasil tem suas feições renovadas. A realidade de hoje é distinta da que vivíamos há poucos anos. Nosso desafio é evi tar que nos atrasemos, como país e como sociedade, no entendimen to do que vai pelo mundo.

Não nos podemos ater a práti-

cas ou Não mais existem políticas verda deiramente autárquicas em lugar algum. A URSS acabou. As repú blicas socialistas do Leste Euro peu também. Cuba ensaia reais passos no sentido da abertura eco nômica. A China, o Vietnam e a índia buscam, cada país a seu modo, inserir-se na economia glo bal. Não há opções fora da globalização. Salvo a do atraso. Da mesma forma que não exis te, exceto nos livros escolares, a paradigmática “concoixência per feita”, também inexiste a “globalização perfeita”, circuns tância que abre espaço para varia das formas de regionalização, dis tintas parcerias com o capital na cional ou internacional e ênfases sociais e econômicas diferencia-

das entre os países. Em outras palavras, nunca talvez tenha o Estado nacional assumido papel tão necessário na orientação e pro moção da inserção internacional de cada país. Se deixadas apenas à lógica do mercado, as sociedades ficariam à mercê da volatilidade dos fluxos financeiros internacio nais e das tendências concentradoras que predominam na presente fase do capitalismo mundial.

Surgem novos dilemas globais e se esboça uma nova divisão do mundo. O secular dilema NorteSul ganha conteúdos inéditos. Bom número de países da Ásia, representando quase metade da população mundial, avança a tal velocidade que prenuncia o estreitamento do hiato (gap) de riqueza entre o Norte e o Sul.

Comunidades cada vez mais im portantes de imigrantes se insta lam em diversos países do Norte. Da mesma maneira, as minorias subprivilegiadas se enquistam como uma subclasse inabsorvível pela economia daqueles países. A questão do desemprego ganha re levo maior nos países do Norte, e nos países do Sul se torna crucial 0 estímulo à criação de emprego. Dessa problemática depende destino de incontáveis milhões de pessoas.

Os países do Sul moderno se

importantes frutos já se fazem sen tir- assim como, e crescentemente, a base para a aceleração do desen volvimento econômico. Essa é a trilha que as metas do Plano Plurianual (PPA) claramente in dicam. Qual é a possível proposta política diante dessa situação? Na índia, o presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou a ex ploração de dois caminhos: o da afirmação de uma nova ética de solidariedade e abandeira da pros peridade comum.

Para a ênfase na ética da solida-

A globalização existe e configura nova ordem internacional

redistribuem entre os que partici pam e os que não participam do processo de criação de riqueza que caracteriza a globalização. A China e os tigres asiáticos se en caixam peifeitamente na primeira categoria, enquanto 48 países hoje reconhecidos como extremamen te pobres, em especial os africa nos, estão relegados à segunda. O Brasil, como outros países latino- americanos e a índia, se coloca em situação intermediáriae busca ex clusivamente pelo caminho demo crático recuperar o atraso e adap tar sua estrutura produtiva.

Todos os motivos levam a perseverar nesse caminho. No nosso caso, 0 avanço da política econô mica deve propiciar a almejada estabilização - cujos primeiros mas

riedade, reafirmada recentemente no México, vejo umarazão filosó fica e duas práticas. A razão filo sófica toca o imaginário de todos nós e propõe uma utopia necessá ria, a que contém a proposta de um mundo melhor para todos, sem distinções de qualquer tipo.

A Humanidade não mais pode definir-se a partir de diferentes tipos de ten'or, como o nuclear. A ética da solidariedade nos dá um embasamento filosófico criativo e humano. Dentro e fora do Brasil, vai alicerçai' as postulações e as práticas eqüitativas de disti'ibuição de oportunidades econômicas (e seus frutos).

As duas razões práticas seriam, em primeiro lugar, o fato de que a revolução nas comunicações - ao

efetivamente unificar ou globalizar o mundo - fez com que tanto as realizações e problemas econômi cos quanto as aspirações de con sumo passassem a ser transmis síveis em nível de massa. A explo são política e social, que ocorreu mesmo numa sociedade fechada como a URSS ao ser atacada pelos vírus da democracia e do consu mo, é ilustrativa desse fenômeno. Em segundo lugar o sistema capitalista, que se organiza hoje sob a forma de globalização excludente, se arrisca a cair em um buraco negro de sua própria criação, o da plena saturação da de manda nas áreas de ri queza e de insuficiên cia ou inexistência de demanda no mundo po bre. A coexistência da abundância e da misé ria globais não consti tui bom augúrio e me rece uma reflexão ver dadeiramente univer sal, nos foros multilaterais.

E a prosperidade? As parcerias internas e ex ternas deverão afirmarse ou consolidar-se. Novos e diferenciados entendimentos internacionais em favor da prosperidade a serem ne gociados em diferentes planos re presentam a saída no interesse de países ircos e pobres. Os esforços em busca da mudança de mentalidades e da obtenção de resultados serão muito amplos e tomarão tem po, mas é certo que nos cabe o papel de promovê-los.

Por outro lado, no Brasil, as parcerias internas são e serão necessaiiamente muito espalhadas, ao envolverem os estados e muni cípios, a iniciativa privada, o capi tal estrangeiro e sem dúvida o diálogo com os trabalhadores ur banos e rurais, inclusive os semterra, o qual, apesar de todas as dificuldades, prossegue de forma explícita e implícita. ®

A única política

válida é a que assegure liberdades subjetiva e objetiva

Diplomata, professor da UNB idade não parece enfraquec a facúndia filosófica de Má- ririo Vieira de Mello. De pois de seu relevante trabalho bre Nietzsche, que tive a honra de analisar numa resenha do Jornal da Tarde, de 9 de maio de 1993, ele nos oferece um outro

soensaio, sub-titulado de “política filosófi ca”, em que parece levar às suas últimas consequências numa ver são especial do pensamento con servador. Tenho dois motivos para mencionar a idade em relação à obra de meu dileto amigo. O pri meiro porque tenho apenas três anos menos do que ele; o segundo

porque perto de 50 anos de philia justificam a minha pretensão de melhor compreender seu pensa mento do que faria um jovem, alcançando-o apenas pela leitura de seus últimos livros. E por falar em “velhice” filosófica, lembre mos que o próprio Platão, Plotinus, Agostinho, Leibniz, Kant, Schopenhauer, e, mais recentemenie, Bergson, Bertrand Russel, Voegelin, Popper e Hayek - para só mencionar alguns entre os mais ilustres pensadores - produziram aos setenta, muitas vezes até de pois dos oitenta anos, não obstante a nossa perda, cientificamente es-

timada, de 50 ou 100 mil células cerebrais por dia... falo ainda em idade porque Mário possui uma prodigiosa constância em suas convicções - o que muito o distin gue, aliás, de outros talentosos intelectuais brasileiros, notórios por borboletearem sem muita co erência de um tema para outro, de um partido para outro, de um es quema ideológico para outro. Tal caso, por exemplo, de outro admi rado amigo e admirável colega com que fomos privilegiados, Jai me Azevedo Rodrigues, a quem Mário seu livro dedica.

O autor me perdoará, de qual-

quer forma, as críticas desta rese nha: as mais intensas discrepâncias se registram não quando são imcompatíveis as posições, mas quando mais se aproximam. Como Mário Vieira de Mello sempre fui acoimado de “conservador”. Cheguei a ser qualificado de “reacio nário de carteirinha” pelo ex-de putado barbudinho, responsável

wm m

pelo AI-5 que escreve agora para 0 Estadão. Mas entre os conser vadores”, é Mário um tory, eu sou um whig liberal. Não se trata de uma piada de minha parte: o livro O Cidadão é uma apologia do platonismo inglês e da forma de governo parlamentar britânica. É também uma propaganda da Igre ja Anglicana e, se tivesse sido publicado em 1776, faria as delí cias do rei Jorge III pois, como esse último monarca absolutista que tentou exercer um poder polí tico na Grã-Bretanha, Mário não gosta dos americanos.

O princípio de nossas desaven ças se situa precisaniente nesse ponto. Elas partem de uma opi nião curiosa que ele alimenta a respeito de Locke: acusa esse fi lósofo do pecado de haver repu diado a tradição inglesa e sido o inspirador único da Constituição americana. A Locke, ele prefere Milton e Hooker - que estiveram associados à primeira Revolução inglesa (a de Cromwell) e ao Ab solutismo monárquico. Tanto Mil ton quanto Hooker foram muito mais teólogos do que filósofos políticos - o que nos sugere o a

caminho filosófico que Mário tomou em seu aiTazoado (pags. 160 e ss.). Na sua Ecclesiastical Policy, Hooker propôs uma ver dadeira teocracia. Seu objetivo era o domínio absoluta da Igreja anglicana sobre o Estado, argu mentando que a estrutura política inglesa não podia mais ser revogada nas suas cláusulas ecle siásticas - um argumento que, como observa G.H. Sabine em . sua A History ofPolitical Theoty, “representa uma combinação verdadeiramente extraordinária de medievalismo e nacionalis mo”. E isso também uma indi cação do teor da teoria política de Mário que pode ser perce bido por sua admiração por esse ideólogo do Absolutismo dos Tudor, falecido em 1600. É de Hooker, no entanto, a cominação para o combate contra 0 besteirol dos ideólogos que tan to Voegelin quanto Mário colo cam como cabeçalho de suas obras: “A posteridade poderá sa ber que não deixamos, pelo silên cio negligente, as coisas se passa rem como num sonho”... Se le varmos além disso em conta que os dois grandes reis Tudor, Henrique VIII e Elisabeth - assim como seus atuais descendentes da Casa de Windsor-Mountbattennão são exatamente modelos de moralidade e pondo de parte a dívida de Mário a Eric Voegelin, que não entra em muitos detalhes sobre as outras teses de Hooker contra os revolucionários purita nos, os Levellers por exemplo, temos outra idéia das enrascadelas em que a ética de Mário se mete, ao querer combinar filosofia mo ral e política num todo consisten te. Alimento assim profundas dúvidas quanto à tese que o povo inglês interpreta sua constituição não-escrita como assegurando sua “união espiritual” com a Igreja anglicana e a omnipotência do parlamento. A maioria da popula ção britânica não é anglicana. E faz parte essencial do sistema

existência de uma “leal oposição de Sua Majestade”...

Locke

Compreendo e até certo ponto compartilho das opiniões de meu amigo quanto a certos aspectos da teoria do conhecimento de Locke e de sua ética utilitarista. O filóso fo não é hegemônico nesses dois terrenos. Mas parece inadmissí vel desconsiderar o papel de Locke no terreno da filosofia política moderna. Inaceitável sustentar que “nenhuma influência teve sobre os conflitos espirituais ocorridos no século XVII” (pag. 48). A teoria contratualista do pensador inglês não é de fundo teológico, como a de Hooker. Ela segue a de Hobbes. Mas o princípio da sepa ração dos poderes e a defesa dos interesses das pessoas privadas, inclusive seu direito de proprieda de, interesse que conduzem à mai or vantagem pública pela ação da Mão Invisível, foram e são partes essenciais da sociedade liberal, inclusive a inglesa. Além disso, pela introdução da idéia de traba lho na de propriedade, Locke abre 0 caminho para as formulações de economia política relativas ao sis tema de mercado moderno. Ao mesmo tempo do que se coloca na linha tradicional do pen samento cristão desde Sto. Agos tinho, quando cuidadosamente se para as coisas temporais que têm a ver com o Estado, a autoridade policial e os instintos egoístas do homem, daquelas, espirituais, que se referem à “Cidade de Deus” exemplar ou paradigmática, Locke transcedeu o conceito de autorida de tradicional hereditária (dos “reis pela Graça de Deus”) e postulou o que Weber veio a denominar “au toridade racionaí-legal”. Na ver dade, é Locke o primeiro grande filósofo a introduzir essa idéia. O primeiro a formular, claramente, a teoria de que todo poder procede do povo e se transmite pela repre sentação. Na Declaração dos Di reitos (BiUofrights) de 1689, con-

solida-se a idéia de Estado de Di reito. Trata-se de uma noção que está implícita não apenas na Cons tituição americana, mas no atual sistema inglês e no de todas as nações civilizadas da Europa. Seu propósito não era criar uma ética de “controle das paixões”. Era sim plesmente evitar que coubesse ao Estado a imposição paternalista de uma ética “não egoísta”, enfeudada ao poder político. Não procede, no meu entender, 0 argumento de que Locke publi cou seus dois Tratados sobre o Governo Civil depois da Reyoiução de 1688. A obra do filósofo completa e justifica a Revolução Gloriosa que Mário tão corretamente glorifica. Discípulo de Shaftesbury e da liderança liberal whig que se opunha ao Absolutismo dos Stuart e, consequentemen te, ao rei católico James II partido tory - Locke foi obrigado refugiar-se na Holanda. Ali

come çou a escrever o Tratado e publi cou sua Epístola sobre a Tolerân cia. Ele voltou para a Inglaterra mesmo navio que levava a prince sa Mary, futura rainha e mulher de Guilherme de Orange, que suce deram ao monarca deposto. Locke é pois 0 filósofo da Revolução de 1688. Não parece justificado que rer reduzir seu papel na organiza ção do parlamentarismo inglês. Menos ainda considerá-lo, junta mente com Hobbes, “Inimigo da tradição humanista” (pag. 155). Hobbes continua sendo filósofo político inglês e um dos primeiros propugnadores do indi vidualismo, por mais ambíguas que sejam algumas de postulações extremamente ritárias. Acresce que só 150 depois de Locke e por influência dos whigs foi assegurada a sobe rania do parlamento na fórmula King in Parliament, com o gover no de gabinete e o predomínio dos Comuns sobre a Câmara dos Lordes. no

muito mais deve ao pensamento de estilo tory de alguns dos seus constitucionalistas, do que às conviccões lockeanas de Jefferson ou Madison. A adoção do sistema presidencialista, posteriormente imitado por toda a América Lati na, representou de fato um comcom 0 Absolutismo promisso monárquico que ainda, íeimosamente, se manifestava na pessoa do rei Jorge III. É à esquerda “li beral” americana, ao seguir algu mas das idéias de Rousseau, que se deve o crescimento do intervencionismo estatal america no. Isso nada tem a ver com o liberalismo de Locke. Em suma, o que Locke propõe foi a idéia filo sófica do individualismo liberal que, neste final de século, recebe a mais estupenda confirmação. Ve-

considerava o Estado 0 mais frio dos monstros

em relação a Locke se deva aos pendores evidentes que Mário re vela de crítica ao pluralismo ideo lógico implícito na receita liberal de tolerância. Mário é um conser vador radical. Seu anglicanismo é tão intensamente toiy e a religião única que propõe, na linhagem de Hooker, é tão exclusivista que, se fosse inglês, lady Thatcher não teria tido remédio senão oíbrecerIhe um título nobiliárquico para tor'ná-lo inofensivo com um as sento na Câmara dos Lordes... Na verdade, o autoritarismo de Mário parece tão intolerante que, em cer tos momentos, se assemelha ao de Platão quando, em sua República, sugere a educação em moldes espartanos, a excomunhão dos hereges e o exílio dos poetas.

Aliás, 0 presidencialismo ame ricano, que Mário tanto critica.

Vejamos essa questão desagra dável do suposto totalitarismo de Platão. Três livros recentes abor daram, no Brasil, o problema na perspectiva da crítica de Karl Popper. O primeiro é de Alberto Oliva, tendo como título Entre o Dogmatismo Arrogante e o De sespero Cético. Professor de filo sofia na UFRJ, Oliva aprecia negatividade como embasamento epistemológico do liberalismo moderno e argumenta, com Popper, que a questão principal não é 0 “quem deve governar?” de Platão (e de Mário), mas “como podemos organizar as instituições políticas de tal modo que governantes maus ou incompe tentes possam ser impedidos de causar muitos danos?”. O segun do, do professor da PUC/RGS Júlio César R. Pereira, constitui uma Introdução à filosofia de Popper Epistemologia e Liberalismo. Baseando-se na obra que fez a fama do filósofo anglo-vienense, A Sociedade Aberta e seus Ini migos, J. C. Pereira endossa a tese de que Platão tenha retomado à Sociedade Fechada e ao tribalismo primitivo que a democracia e ao a

mos assim que nos separamos, Mário e nosso grupo liberal, no sentido que nos colocamos muito linha de Locke, Burke, Montesquieu, Adam Smith, Kant, Tocqueville e os chamados neoliberais modernos, especialmente Hayek, ao passo que meu amigo mais me parece aproximar-se das tendências daextrema-direitafran cesa de um De Maistre ou um De Bonald, serão, paradoxalmente, das divagações coletivistas de Rousseau. Nesse particular, Má rio não se alinha, certamente, com Nietzsche. Nietzsche foi um gran de individualista que, detestando métodos educacionais prussianos, considerava o Estado 0 mais frio dos monstros frios. Talvez a explicação da ojeriza econômico 34

mais na o maior os suas autoanos

título com o os

ateniense da época de Péricles su perara. O terceiro livro é o que o professor Roque Spencer Maciel de Barros acaba de publicar sob o título Razão e Racionalidade. Em “Especulações em torno de Platão”, estendendo-se, com pro fundidade, esse decano do moder no Liberalismo brasileiro em tor no do problema do pensamento mítico em face do pensamento crí tico, assim como so bre a concepção de moralidade

Platão, contraposta a Kant. Recomendo a leitura das três obras a quantos estejam in teressados aplicabilidade desse debate específico à situação de fato exis tente no Brasil. Pois as duas questões le vantadas, a de Platão “quem deve gover nar?”, e a de Popper, “como nos livrai-mos pacificamente de governantes corrup tos e incompeten tes?”, são agora da maioratualidade(l).

Quero salientar, desde logo, que es tou muito perto de pensar, como Mário Vieira de Mello, que a polêmica con cernente a Platão e Popper se tomou fas tidiosa. Já tive oca sião de escrever artigo, na revista Convivium, em que me refiro ao símbolo da Cidade, a “Cidade da Alma”, e à idéia de “construir apólis dentro de nós”, como constituindo a inteipretação mais correta das velei dades de filosofia pedagógica, de cunho por ventura autoritário, atri buídas a Platão. Não quei‘o pene trar na complexa questão. Discor do da interpretação popperiana e, por extensão, das críticas de Ro¬

que Spencer, Oliva e J.C. Pereira. E 0 faço com grande perplexidade pois, no primeiro, reconheço o maior frlósofo liberal brasileiro; e, no segundo, bom amigo, um penetrante analista do problema epistemológico da negatividade. Acrescento que The Open Society and Its Enemies foi publi cado em Londres em 1945, logo ao íerrninar a guerra, quando

Popper ainda, presumivelmente, se sentia traumatizado pelo exílio e o tremendo conflito bélico. Isso explicaria a injusta acusação do eminente vienense ao pensador que, para Whitehead, é tão impor tante que toda a filosofia ocidental não passaiia de notas de rodapé à sua obra. Limito-me a apontai- para a crítica do prof John Wild que,

em artigo sobre a filosofia de Popper (2), liquida sucessivamente com as alegações do filósofo vienense quanto à incompatibili dade de Platão e de Sócrates, ao Holismo de Platão, a seu Racis mo, a sua defesa da propaganda mentirosa, à idéia de uma ditadura classista, e a seus supostos “so nhos secretos” e planos mirabo lantes de tomar-se Rei-filósofo ab soluto de Atenas. Além disso, as obras de Emst Jaeger, Paideia, The Ideais ofGreek Culture, anterior à guerra, e de Eric Voegelin, Oj'der and Histo7-y (1967) — para só citar algumas, das mais influentes — de modo algum corro boram os preconceitos anti-platônicos de Popper. Mas continuo considerando Popper — em que pese o riso sarcástico de Mário — um dos maiores filóso fos e dos maiores libe rais do século...

A ojeriza de Platão à democracia ateniense se prende ao método de escolha de seus governantes; por sor teio. Platão e seu suces sor Aristóteles defen diam, na realidade, um sistema político misto, combinando democra cia, aristocracia e mo narquia corresponde exatamen te ao governo de tipo constitucional anglosaxão, quando dispo mos do voto popular, de uma elite de políticos e de um Chefe de Estado/Presidente daRepúblicaou Chefe de Governo. Mas que a pergunta de Platão, conrta Popper. é pertinente, eis que demonstrado pelo fato de termos tido, no Brasil, um presidente incompetente, es colhido por acaso; um Congresso aben-ante de políticos aos quais

0 que

sociais ou político/filosóficas, as estruturas de poder e as estru turas de cultura — lança o autor uma tese revolucionária, a única realmente revolucionária num dis curso solidamente conservador. As primeiras seriam exem plificadas pela nação americana, as segundas pelo paradigma da Inglaterra. Como só as estruturas de cultura podem servir à paideia espiritual que Mário propõe como meta para a educação do homem, em geral, e para a do brasileiro em particular — deduz-se que o mo delo americano deveria ser defini tivamente condenado e expurga-

mente injustas “estruturas do po der ateniense. No Gorgias — um dos mais extraordinários textos de filosofia política que se conheça (515 a 519)—reprovação especí fica é endereçada a Péricles, Cimon, Milcíades e Themístocles, os grandes heróis da cidade, por se haverem ocupado com erguer muralhas, construir portos, armar esquadras, ao invés de cogitarem sobre a Justiça e se dedicarem ao aperfeiçoamento de suas almas.

contra os Boers sul-africanos?

No trecho do Gorgias acima mencionado, Sócrates qualifica a vontade de domínio como uma

inchação que acaba como uma gangrena na alma das cidades ou nações sujeitas à pleonexia. To das as grandes nações européias, sem exceção, sofreram da enfernüdade. Representa por isso algo extremamente injusto e historica mente errôneo atribuir aos Esta dos Unidos a exclusividade de um mal universal. A generalidade da tensão entre estruturas de poder e estruturas de cultura constitui um dos mais insondáveis mistérios da história. É um dos grandes enig mas da alma humana a convivên cia entre vontade de poder, egoís mo agressivo, gênio para a cultura e espiritualidade. Quero aqui in sistir na posição agostiniana que emerge da teologia de S. Paulo: é a tensão entre os dois homens (o pneumático e o carnal), entre as duas Cidades e as duas éticas o que determina nosso comporta mento ambivalente, traço inevitá vel da condição existencial. Com seu pendor filosófico, Mário faria bem em debruçar-se por alguns instantes sobre essas lamentáveis facetas de nossa psique... Ninguém melhor do que Voegelin compreendeu as condi ções tenebrosas da existência co letiva. É esse, no meu entender, um dos motivos de dever ser con siderado o maior filósofo da histó ria neste século e um dos seus maiores pensadores políticos. Mário dedica a Voegelin um capí tulo inteiro de encômios. E de fato lhe ficarei etemamente grato por haver sito as pessoa que, há mais de 40 anos, me chamou a atenção obra extraordinária desse alemão do.

A idéia de um antítese funda mental entre Cultura e Poder é aceitável. É mesmo bastante fér til. Tem grande poder sugestivo, se não for personificada em indi víduos ou povos dados como exemplos específicos. No meu entender, cultura e poder estão inextricavelmente associados nas nações que desempenharam papel histórico relevante. Digo mais, o apogeu cultural de todos os gran des povos coincidiu, sempre, com a exacerbação de sua força agres siva. A própria Atenas que, discí pulo de Nietzsche, Mário tanto admira como a culminância da cultura universal, distinguiu-seno século de Péricles, por haver pro vocado a fatalidade inexpiável da Guerra do Peloponeso. Platão ti nha apenas dez anos de idade e já era Sócrates um homem maduro de seus 60 quanto os imperialistas de Atenas massacraram toda a população da ilha de Meios, por que esta se negara a submeter-se à sua tirania. Conta-nos Tucídides que, ao exigir a rendição de Meios, os diplomatas atenienses haviam alegado que “os fortes fazem que podem, os fracos o que de vem poder que só atribuiriamos hoje a SS nazistas. O próprio Sócrates dos diálogos de Platão condena, nas pessoas de Thrasymachus e de Cállicles, a defesa das suma-

Mas o que dizer das “estruturas de poder” da França na época de sua maior glória artística e intelec tual? Da França das guerras de Luís XIV, do terror revolucioná rio de 1793/94 e do imperialismo napoleônico? Mário também man tém o mais recatado silêncio sobre ‘estruturas de poder” de incrí-

Quero insistir na posição agisiiiiiana que emerge da teologia de Sãe

vel ferocidade dessa mesma Ale manha que nos deu a Kultur de um Lutero, um Kant, um Goethe ou um Nietzsche. Não se abala tampouco com o fato de que Nietzsche colocou a “vontade de poder” (Wille zur Macht) como ponto central de ensinamentos. E o que dizer da própria Inglaterra cujos ímpetos de poder criaram o maior império que a humanidade conheceu? Um domínio conquistado, entretanto, não com a pena de um Shakespeare, um Milton ou um Hooker — mas com os canhões dos navios de Sua Majestade e, incidentalmente, com a invenção dos campos de concentração, uma “estrutura de poder” pela primeira vez testada em 1901, na Guerra

seus para a professor deiiberadamente, preferiu o que Mário chama as “estruturas de poder” dos Estados Unidos, onde se exilou, lecionou e naturalizou, do que as supostas “estruturas de cultura” de seu próprio continen te. Se é verdade que o que desejam que. o um caso de pleonexia de

os americanos é natureza, um esforço sobre o sé culo, um trabalho de conhecimen to material, científico, e uma obra gigantesca de crescimento do po der tecnológico. Nada disso, po rém, é obra exclusiva dos ameri canos, a não ser que sob esse as pecto eles sejam os mais ociden tais de todos os europeus.

comer Voegelin”, ao organizarem um seminário nos EUA (6), porque um dos temas do certame seria “a instrumentalização das paixões humanas: Locke, Helvetius, Pascal” (não encontrei esse item no programa da conferência) — resta provar por que os europeus nem mesmo se deram, até hoje, ao trabalho de organizar seminário ou Instituto Voegelin, muito em bora tenha o filósofo lecionado vários anos em Munique (onde, incidentalmente, o conheci em 1961). Os principais intérpretes de Voegelin são dois professores, John Hallowell da Carolina do Norte (onde também o conheci) e Ellis Sandoz, cujo Instituto Voegelin funciona na Lousiana. Tudo que li de Voegelin e sobre Voegelin foi publicado na América.

Quanto à idéia que Pascal “instrumentalizou as paixões” humanas me parece outra opinião duvidosa. Certamente não se coa duna com o que escreve Voegelin no capítulo ni de sua obra From Enlightenment to Revolution (7). A análise que ali faz Voegelin do pensamento de Pascal, de sua idéia que “/e mit est haissable'" e de seu contemptus mundi legitimamente cristão, de modo algum justifica o comentário acima. É verdade que a ação no mundo tornou-se a paixão dominante do homem moderno. Mas não há remédio!.

Não existe naquela obra de Voegelin nenhuma sugestão de que o homem verdadeiramente ético seja um membro de uma comunidade holística. Embora obviamente um conservador de tendências autoritárias, o filósofo americano parece acreditar que o coletivismo é um paradigma soci alista de origem gnóstica. E se é interpretação de Mário que o po der econômico oprime e privanos de liberdade, devemos com-

E utopia ima^nar quesirlip^^I

caminho ao totalitarismo quan do, no período 1945/52, deti^am o monopólio da bomba atômica e 50% do poder de produção indus trial no mundo. Voegelin critica os “políticos gnósticos” por uma tal aberração. No trecho citado declara o seguinte: “Os fatos são insignificantes, mas talvez não tenha sido suficientemente com preendido que nunca dantes, da história da Humanidade, uma potência mundial usou a vitória deiiberadamente para criar um vácuo de poder em sua própria desvantagem” (8).

Finalmente, atentemos para o fato que Voegelin, obviamente um homem de profunda fé, constrói seu edifício sobre um pressuposto de Revelação de natureza filosófi ca, ao passo que em parte alguma de sua obra revele Mário qualquer convicção teísta. Seu Cristianis mo limita-se a admirar a ética de Lutero, a angústia de Kierkegaard e o valor político da religião anglicana. Trata-se de uma religi osidade que o próprio Voegelin, em From Enlightenment to Revolution, pg. 59, alinharia entre aquelas que atingem a um “fim catastrófico”, “como o de Nietzsche”.

A modernidade é isso mesmo. É mera utopia imaginar que seria possível, salvo para algumas al mas privilegiadas, reconduzir toda a sociedade a um mosteiro da Idade Média ou aos jardins de Academo, no quarto século antes de Cristo. Weber bem caracteri zou a civilização moderna como procedente intramundana. A civilização oci dental se tem dedicado, desde o Renascimento, a Reforma e so bretudo a Iluminação dos séculos XVII e XVIII, a “instrumentalizar as paixões” para uma ação sobre a

da ascese

preender que é precisamente a li berdade exterior, proporcionada pelaformade vida americananuma economia de mercado livre, o que permite escapar da tirania de elites burocráticas que monopolizam esse poder. Não por acaso são a filantropia e a medicina (uma filantropia remunerada) a princi pal indústria americana - se puser mos de lado o poder militar que, durante 50 anos, nos protegeu, a todos nós, liberais e conservado res da escravidão totalitária... O curioso é que, num trecho rele vante de sua obra A Nova Ciência da Política, Voegelin critica os americanos, justamente, não por haver abusado de seu poder, mas por o não haver oportuna mente utilizado para barrar o

Épossível, creio, talvez por efei to de uma pinta de gnosticismo em sua mente, não haja Mário podido compreender tenham os Estados Unidos, a maior potência que o mundo jamais conheceu, inaugu rado um sistema único de gover no. Esse sistema, consiste, justa mente, em limitar e descentrali zar o poder através da estrutura do Estado de Direito (Rule ofLaw). O objetivo foi, na verdade, descentralizá-lo, pulverizá-lo, reduzí-lo a seus componentes in dividuais de tal modo que nenhum homem ou grupo de homens, pro vido de carisma e por mais ambi ciosos que sejam, possam jamais atingir aos píncaros do poder po lítico soberano de que o Velho Mundo eurasiático nos deu tantas vezes o triste exemplo.

É também injustificável que Mário contraste a “liberdade inte rior” - o sublime ideal socráticocom a “liberdade do poder” e o “uso imoderado e incontrolado do poder do dinheiro”, desse último vício acusando os americanos e, por extensão, os “espíritos super ficiais” (como eu?) - aqueles, pre cisamente, cuja concepção de “es trutura” social, política e econônúca mais fundamental, na linha de Locke, Adan Smith, Hume, Adam Ferguson, Montesquieu, Kant, Burke, Tocqueville, Lord Acton, os filósofos radicais ingle ses e os Pais da Pátria americanos de 1776, consistiu em imaginar e desenvolvermeios vários de con trolar o poder. Pois o que são o federalismo, o mecanismo de checks & balance, a doutrina de Separação dos Poderes, o rompi mento radical entre Igreja e Esta do, a liberdade quase absoluta de expressão e associação, e uma economia de mercado livre, se não métodos vários que visam, acima de tudo, evitar o uso mo nopolizado, concentrado, imoderado e incontrolado do poder do dinheiro?

É grave e profundamente perturbador que, na linha de Kooker, meu amigo defenda um sistema de união da Igreja e do Estado, uma espécie de césaropapismo que mesmo se de estilo anglicano seria basicamen te totalitário... Um tal sistema é diretamente condenado por Voegelin {opus cit.) que mais me parece alinhar-se pela venerável doutrina agostiniana de cuidadosa distinção entre o que é de César (e da cidade terrena) e o que é de Deus e da Civitas Dei. Pior ainda, que Mário combata o pluralismo das idéias, movimentos e doutri nas, numa extensão insustentável das posições de Voegelin a respei to da “anarquia” mental que o Gnosticismo teria provocado a partir do pre-Renascimento do sé culo XVII. Nesse ponto, surgem versões radicais “teocráticas” do

ponto de vista anti-gnóstico. Elas sugerem algo como um dogmatismo eclesiástico medie val que se aproxima, ominosamente, senão da Gleichshaltung, ou uniformização das opiniões e convicções políti cas praticadas pelos nazistas, pelo menos da homonoia arístotélicatomista que serviu à Inquisição, tanto nos reinos católicos da Contra-Reforma, quanto na Inglaterra de Henrique Vm, Elisabeth e seus sucessores imediatos - de pretexto para submeter, decapitar ou quei mar dissidentes recalcitrantes. Foi um estado de coisas que prevale ceu até o momento em que Locke e seus discípulos a todos conse guiram convencer do valor da to lerância. Na verdade, coube à ideologia do século XX o

®i|iô|iisnii

restabelecimento do sistenia inquisitoríal, através do que hoje vulgarmente chamamos “patrulhamento” ideológico.

Afirmar que, “no plano espiri tual, é facilmente compreensível que a união do Estado e da Igreja seja condição essencial para a pro dução da liberdade interior” (pg. 65) me parece não somente in compreensível - peço desculpas autor em confessar esta falha!absolutamente paradoxal. o ao mas Isso, sobretudo, num pensador que jamais revelou qualquer convic ção ultramontana, ou mesmo qual quer pendor religioso. O holismo estatizante de Mário nessa parte de seu estudo é para mim indiges to - o que não quer dizer que não possa ser aplaudido por alguns de

seus amigos... Fugiría de qual quer forma do arrazoado limitado deste artigo se fosse eu discorrer sobre a incompatibilidade radical da confusão dos poderes temporal e espiritual com a própria essên cia do Cristianismo - um princípio da maior relevância sobre o qual alimento opiniões absolutas. Para mim, tal confusão foi um sinal específico da presença do Anticrísto...

Platonismo e Liberdade Interior o paradoxo da tese de Mário, em suma, é que, sustentando-se supostamente numa interpretação particular de Platão e do platonismo de Cambrídge, ele de fenda um Estado forte e intervencionista no campo da cul tura e da educação. A República de seus sonhos seria centralizada num parlamento unicameral so berano, inspirado por uma crença religiosa monocórdia e tendo como objetivo educar os cidadãos numa oportunidade de crença e discipli na espartana. Tal Utopia de políti ca filosófica está, no meu enten der, em franca contradição com a pregação socrática da liberdade interior como ideal supremo. Para se adquirir estoicamente a liber dade interior pode-se ser um im perador, como Marco Aurélio Pode-se até ser um escravo comô Epícteto. Mas para testar a liber dade interior não é aconselhável nem muito menos necessário institucionalizar racionalmente um regime totalitário - ou mesmo sim plesmente viver sob um tal regi. me. Tanto Voegelin quanto Solzhenitsyn, dois dos maiores tes temunhos da verdade em nosso século, preferiam o exílio, justamente na América do Norte, para gozarem das duas liberdades, a interior ou espiritual, e a exterior ou objetiva. Temos outro grande testemunho do perigo, o de Tocqueville, quando escreve: “não há país (na Europa) onde não se tenha a administração tomado não só mais inquisitoríal e mais minu-

ciosa: por toda parte ela penetra, mais além do que outrora, nos afazeres privados... em volta e acima de cada indivíduo para ajudá-lo, aconselhá-lo e sobre ele exercer coerção”. Como seria de fato possível conciliar a conquista da liberdade interior com a institucionalização de um Estado ressacralizado que monopolizas se a educação para ajudar os indi víduos, aconselhá-los e, finalmen te, sobre eles exercer a mais draconiana coerção?

Vejam bem: tenho a maior ad miração pelo tipo clássico de edu cação inglesa. Eton, Oxford, Cambrídge produziram os gran des homens, estatistas, pensado res, cientistas, militares, empre sários, inventores que fizeram a grandeza da Inglaterra e deram ao mundo a concepção de vida que o Liberalismo encarna - tudo antes que o pessoal do grupo de Bloomsbury e os trabalhistas fabianos a destruíssem em princí pios deste século.

Mas como aceitar o radicalis mo desta tese de Mário, mesmo com seus condicionamentos e alternâncias: “O Estado educaci onal não é um Estado que se reali za através da educação do indiví duo; é, ao contrário, um Estado que encontra na educação do in divíduo a maior justificativa para sua existência como Esta do?” Ou esta outra: “Que o pro jeto platônico consista em medi das impostas ditatorialmente re sulta naturalmente do fato de ser um projeto educacional e não um projeto político...” (pg.l83). Es sas teses jesuíticas são surpreen dentes num autor que invoca Sócrates e Nietzsche. De qual quer forma, um “Estado dentro de nós” imposto pelo tipo de Es tado educacional que, segundo Mário, Platão privilegia, possui extraordinárias eletivas com os métodos peda gógicos, oriundos originalmente das idéias de Rousseau, Comte e Marx, que secularizaram os

princípios mais rebarbativos da Contra-Reforma. São métodos que bem conhecemos em nosso tenebroso século.

Gostaria de ter explicações e instruções mais claras e porme norizadas dos motivos pelos quais Mário acha que a conquis ta da liberdade tout court, num mundo ameaçado pelo coletivismo envolvente e a famosa “rebe lião das massas”, nada tem a ver com “a educação para a liberda de interior”. Na realidade o ele mento formativo e coercitivo da educação só se encontra no seio das famílias. É aos pais, e só aos pais, que cabe proporcionar aos filhos pequenos esse controle das paixões que constitui o fun damento de toda educação (de ex-duco = “conduzir para fora”

í lÉstliiíâyfl

da natureza primitiva). Ao Esta do só deveria caber uma instru ção supletiva ao nível do ensino de primeiro grau ou superior. Mário presta um desserviço ao sugerir a intervenção coercitiva do Estado na educação. A idéia é deplorável e francamente totali tária. É também lastimável que um pensador que, com imenso vigor, tem dedicado à filosofia da educação algumas das mais importantes obras aparecidas em português nestes últimos anos, recue de suas posturas tra dicionais ultramontanismo secularizado que só reforçará as tendências reacionárias da Esquerda brasi leira, no seu empenho de des truir a escola privada.

Para concluir. Convencido es tou, absolutamente, que não é por uma “política filosófica” do estilo proposto em O Cidadão que essa suprema liberdade interior será alcançada. De novo, sem desejar ser pretencioso, tentarei uma pará frase da sentença, famosa e apócrifa, atribuída a Aristóteles: “anügo Mário, sou mais aiiügo de uma Verdade Filósofica que não recorra à política do Estado absolutista”... Não existem “estruturas de cultura” em estado puro, salvo nas alturas nefeübáticas aque, sarcastica mente, já na antiga Grécia, pretendia Aristófanes colocar aSócrates. Estou seguro que Mário também não dese jaria fazer a experiência terrível da conquista da “liberdade interior” num confronto singular com uma estrutura de poder, por mais subli me que seja, centralizada num Es tado ressacralizado e legitimado por uma religião de Estado inquisitoríal. Não confio em qual quer cultura ou política filosófica que, a pretexto de educar os cida dãos na Paideia de liberdade interi or, submeta nossas mentes aos ca prichos pessoais do educador, segun do um método pedagógico autoritário de que foi Jean-Jacques Rousseau o atrevido e malvado cri ador. A política, no meu enten der, é e sempre estará contami nada por um espírito luciferiano. Um espírito nada socrático, nada cristão, nada “espi ritual”. Um espírito nada kierkegaardiano, nietzscheano. A única política filo sófica válida e socrática que conhe ço é aquela que, limitando e des centralizando as estruturas de po der pela representação dos interes ses diversos de indivíduos e gru pos, assegure igualmente a liber dade subjetiva e a liberdade ob jetiva. Uma política que não obri gue os modernos discípulos de Sócrates a beber a cicuta pelo sim ples fato de não concordarem com o que os intelectuários do dia con sideram ser politicamente corre-

nada para um afinidades

to...

1 - Não devemos, contudo, nos comportar como Woodrow Wilson. Estando no princípio de sua Presidência e havendo ocorrido um pequeno incidente num porto mexicano, entre marinheiros ame ricanos e autoridades locais, Wilson entrou em pânico e considerou o caso como “uma crise do mundo civiliza do”. Resolveu então, com obstinação, “ensinaras Repúblicas sul-americanas a eleger homens bons (good men)”. Pondo de parte a questão que o Méxi co não está localizado na América do Sul e que as repúblicas e monarquias européias iam, apenas um ano de pois, provocar uma “crise” excessi vamente mais grave em todo o “mun do civilizado”, o fato é que a eleição

de homens bons sempre é um proble ma chave nas repúblicas presi dencialistas, do norte ou do sul do

continente...

2 - No vol. II da obra The Philosophy of Karl Popper, La Salle 1974, editado por Paul Arthur Schillp.

3 - Esse posicionamento ultra-elitista veio à baila numa conversa de que participei, em 1958. quando da visita de Aldous Huxley ao Brasil, convida do da Divisão Cultural do Itamaraty de que era eu então diretor. Huxley não achou graça. Ele rebateu com tese de Mário, salientando vigor a com razão que a genialidade é um fenômeno tão misterioso que sena extravangante limitar a produção de obras geniais somente a membros da

Antes de vender, comprarou alugar um imóvel consulte o SEGAM — Serviço de Garantia ao Crédito Mercantil e de Serviço.

O SEGAM sem Forum fornece desabonos: protestos, cheques sem fundos e SPC. O SEGAM, com Forum fornece os desabonos e ações (Forum).

Assim você vai saber segurança, com quem está negociando.

E fecha o negócio, tranquilo. com

Nós INFORMAMOS

arislocracia. Afinal cie conlas. Sócrates não era um aristocrata mas filho de uma parteira. Cristo filho de um carpinteiro, Boehme um sapatei ro, Spinoza um polidor de lentes, Kierkegaard filho de um camponês da Jutlündia e Nietzsche de uma pe quena família burguesa...

4 - E o Vietnam para o embaixador ítalo Zappa, "lhe lefi man in the left place ”, como é conhecido no líamaraly...

5 - No Suplemento de Sábado do .Jornal da Tarde, 1994.

6 - Em Setembro de 1995.

7 - Editado pelo já mencionado John Hallowell, na Duke University, Carolina do Norte, 1975.

8 - Em The New Science of Politics, pg. 172, Universidade de Chicago, 1952.»

contagia vários setores

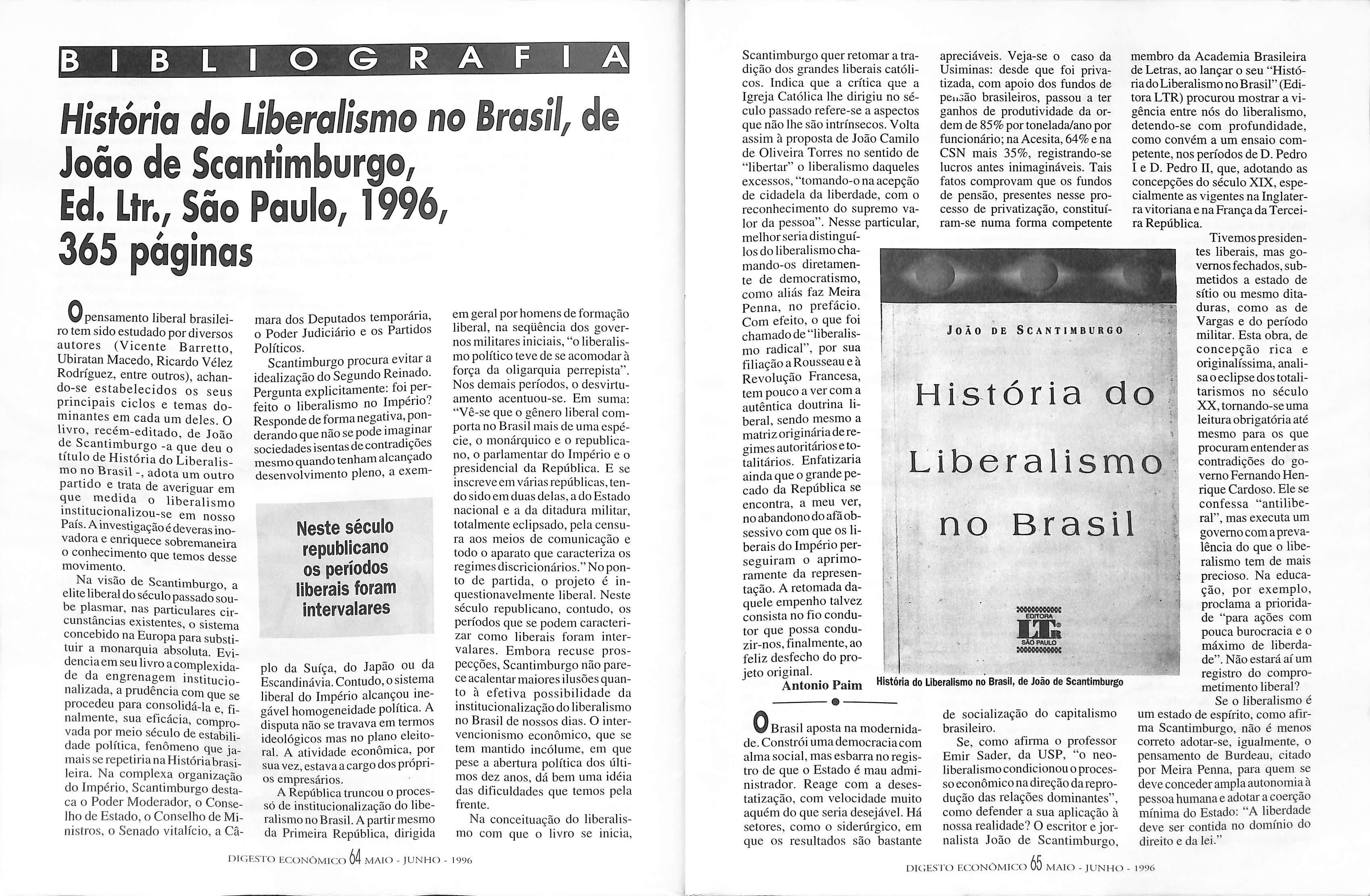

''A História recente da privatização no Brasil se divide em três fases: a do dinamismo confuso de Fernando Collor; a da pasmaceira medíocre de Itamar Franco; e da lerdeza elegante de FHJ^ Gilberto Paim

Deputado Federal pelo PPB

Fernando Henrique Cardoso desenvolveu uma estranha teoria sobre a privatização: a lentidão é o caminho da perfei ção. É exatamente o contrário. Cada dia que passa quatro coisas acontecem: o patrimônio público se deteriora, à míngua de investi mentos; dá-se tempo para mobilização corporativista dos estatolatras; desrespeita-se o con sumidor, afligido pelos maus ser viços dos dinossauros; em alguns casos, como no de telecomunica ções, acirra-se a concorrência no mercado de ações, depreciandose as nossas em função da

privatização de estatais européias. No caso da eletricidade, há perigo de racionamento, caso a econo mia volte a crescer sustentadamente. E os desperdícios e ine ficiência de distribuição, hoje a cargo de estatais deficitárias, au mentam o custo Brasil.

Não há político que não tenha orgasmos verbais pretendendo ser defensor do patrimônio público. Mas que é patrimônio público? Patrimônio é o que dá retorno. Nesse sentido, as empresas públi cas não são patrimônio e sim en cargos públicos. Numa perspec tiva de longo prazo, verifica-se,

por exemplo, que a melhor das estatais, a Vale do Rio Doce, pa gou ao Tesouro Nacional, em 53 anos de vida, um retorno anual médio de 0,09%. Não se sabe se isso é uma esmola ou uma gorjeta, mas certamente não é alta renta bilidade, a não ser pai‘a alguns senadores que nunca analisaram balanços. Mesmo a valorização patrimonial das ações foi medíoem média 7,6% ao ano. Isso é pouco mais que o rendi mento de uma caderneta de pou pança e menos de um terço do custo atual de rolagem da dívida do Tesouro! No caso dos outros cre

dinossauros, espécimes mais jo vens da era cretácea, o panomorama é pior. Se tomarmos o último quadriênio para o qual há dados disponíveis no Sest (19901993), verificaremos que, dedu zidos os aportes de capital e as dívidas honradas pelo Tesouro, a Vale pagou dividendos líquidos de 1,6% ao ano; a Petrossauro, de 0,69%; no caso da Electrossauro e da Telessauro, o fluxo de caixa para o Tesouro foi negativo, a saber (17,l%)e(6,8%),res pectivamente. Para nos conscientizar mos de que os dinossauros são um encargo público e não um patrimônio, basta lembrar que o Tesou ro, deficitário, tem que sustentá-lo rolan do sua dívida a juros reais de quase 30% ao ano! Aqui entra o que os economistas cha mam de “custo de oportunidade”. O que se investe nas estatais, com baixíssimo retor no, é o que se deixa de investir no atendi mento de carências básicas, como educa ção, saúde e habita ção.

algumas inovações interessantes. A Rússia e a Tchecoslováquia re centemente adotaram o sistema de privatização pela doação de ações ao público. Tinham melhor percepção que nós dessa ficção tecnocrática que é a rentabilidade das estatais...

A lerdeza elegante tem acobertado ímpetos expan-

Os investimentos em telefonia mrai são Insignificantes

das empresas: endividamento in terno e externo e chamadas de capital (inclusive do Tesouro). A outra metade provida de recursos próprios, designação generosa, pois em parte significa renúncia fiscal do Tesouro a impostos e dividendos que lhe seriam devi dos. Obviamente, com um pro grama agressivo de privatizações, muitos desses investi mentos poderiam ficar a cargo do setor priva do. E o Fundo Social de Emergência poderia ser proporcional mente reduzido em be nefício dos estados. Em alguns casos há visível sabotagem do programa de priva tização. É o que está acontecendo no siste ma Telessauro, que tem instalações do Terceiro Mundo e ser viços do Quarto Mun do. Hoje ele é admi nistrado por xiitas, conhecidos por seu agressivo corpora tivismo e mediocrida de técnica. Monteiro Lobato costumava di zer que 0 Brasil tinha duas grandes cidades. Rio e São Paulo, sepa radas pela Central do Brasil. Quem no horá rio de pique tenta falar Rio-São Paulo ou RioBrasília não pode não concluir que essas cidades são separadas pela Embratel! Mais ineficiente que a tele fonia celular no Brasil só a previ dência social. No mundo todo, a telefonia celular é operada em re gime de competição. Só aqui im pera o monopólio estatal, que criou uma excentricidade: o celularvaga-Iume, no qual não é a luz e sim 0 som, que pisca...

Alguns argumen tos dos defensores da modorra estatolátrica são bizamos. Alegase que a privatização inglesa lembrou mais tempo. A questão é que Mrs. Thatcher era uma pio neira, tendo que desfazer décadas de intervencionismo estatal do Labour Party. Engenhou-se toda uma teoria de privatização, a cha mada mícropolítíca. Além disso, não tinha que rolar dívidas a juros reais de mais de 2% ao mês. Hoje as privatizações são mundialmen te uma rotina consolidada, com se-

sionistas dos dinossauros, ansio sos por retardar (e se possível sa botar) as privatizações. A propos ta orçamentária da União para 1996 prevê investimentos de R$ 10,93 bilhões para nosso velhos e conhecidos sauros—aTelessauro, a Electrossauro, a Petrossauro e a Valessauro. Quase metade dos recursos viriadefora 45,5%

Considerando-se o castigo ab surdo imposto ao público, seja