vestimento €m moeda estran* geira e nacional, ao valor da correção monetária e ao núme ro de ações e quotas represen tativos do investimento em cau-sa podem extrair-se os seguin tes conceitos:

O valor do investimento e do reinvestímento em moeda nacional representa o respecti vo contravalor em cruzados em função da taxa de câmbio apli cável à época em que se rea lizaram (sendo que no caso do reinvestimento essa taxa é a taxa cambial média do período.

O valor do capital social não coincide necessariamente com o valor do investimento e do reinvestimento em moeda estrangeira, pois a ele acresce 0 valor da correção monetária correspondente à capitalização da respectiva reserva — e que não represente contrapartida do investimento estrangeiro.

O número das quotas ou ações indica a quantia de par ticipações societárias de que é titular o investidor estrangeiro e que exprime a proporção de sua participação no capital so cial da empresa receptora.

O valor das ações ou quotas em moeda nacional^ é o pro duto da divisão do valor do ca pital social pelo número de ações, ou quotas representando 0 “valor nominal”, no caso de ações com valor nominal e o “valor de capital”, se estas não tiverem valor nominal.

O valor das ações ou quotas em moeda estrangeira exprime o produto da divisão do valor do investimento e do reinvesti mento em moeda estrangeira pelo respectivo número.

IV — O certificado de registro como titulo representati vo de direitos cambiais e não de direitos societá rios.

A noção de título jurídico — tal como elaborada pela teo-

ria geral do Direito — exprime o ato (ou 0 documento que o corporiza) sem o qual não pode invocar-se a existência de um fato, mas que, enquanto sub siste, demonstra plenamente que esse fato existe e é' eficaz. Por outras palavras: é o ato (ou documento) necessário e suficiente para invocar uma dada situação jurídica (conf. CARNELUTTI, Teoria generale dei Diritto, Roma, 1940; FALZEA, “Accertamento”; Enciclo pédia dei Dlritto I, p. 208 e 215, nota 20; BETTI, Teoria gene rale dei negozio giridico, Turim, 1950, p. 283 e segs. e 383 e segs.).

No vasto universo dos títu¬ los jurídicos a doutrina indi vidualizou 0 conceito de do cumentos ou títulos de legiti mação, cuja função reside es pecificamente em facilitar o exercício do direito, exonerando o sujeito ativo da demonstração das condições necessárias para o respectivo exercício.

Mas, como ensina FERRI, os documentos de legitimação, ao contrário do que sucede com os títulos de crédito, não são títulos circulantes, sendo ape nas predispostos para facilitar o exercício do direito, pela constituição de um meio de prcva da respectiva titularida de, de particular eficácia entre as partes. E também, à dife rença dos títulos de crédito, a transmissão da legitimação, en tendida como investidura for mal, decorre exclusivamente da transmissão do direito, a qual, nos títulos de legitimação ocor rerá pela forma comum da ces são ou da sucessão, nunca sen do suficiente a simples tradição do documento (conf. FEIRRI, I titoli dí credito, Turim, 1965, pág. 49 e segs.).

Ora, uma análise aprofun dada da natureza jurídica do certificado de registro de in vestimento estrangeiro revela nos que este reveste o caráter

n.o sa

de um título de legitimação, que incorpora e declara os três direitos fundamentais que a Lei 4.131 assegura aos investi dores estrangeiros, a saber: (i) 0 direito à repatriação do ca pital; (ii) o direito ao reinves timento; (iii) 0 direito à remesde lucros, dentro dos limites decorrentes do imposto suple mentar de renda.

E trata-se de titulo jurídico de legitimação, pois que o cer tificado é 0 ato e 0 documento necessário e suficiente para o exercício dos direitos que de clara, constituindo meio de prova dos requisitos e condições de que tais direitos dependem. Importa ter presente que o certificado de registro não é um título representativo do ca pital de uma sociedade, detido por residente no exterior, sob a forma de ações ou quotas, mas sim um titulo representa tivo de direitos de natureza cambial que decorrem de um investimento em moeda estran geira.

Por outras palavras: o cer tificado de registro não expri me direitos societários, oponíveis pelo sócio investidor es trangeiro à sociedade receptora do investimento, mas direitos. cambiais, oponíveis pelo inves tidor estrangeiro às autoridades monetárias do Estado brasüeiro € que lhe asseguram que estas se obrigam a efetuar transfe rências em moeda estrangeira correspondentes à remessa de lucres, ao retorno de capital, bem como a proceder ao regis tro em moeda estrangeira dos reinvestimentos que obedeçam aos requisitos da lei.

Pode, pois afirmar-se que o certificado de registro expri me um título cambial que in corpora direitos subjetivos pú blicos a obter um certo com portamento das autoridades administrativas monetárias e não um título societário que

incorpora direitos subjetivos privados à repartição dos re sultados e do capital de uma sociedade comercial.

■'A essência de tais direitos reside na sua necessária ex pressão em moeda estrangeira, pois é nesta que a lei assegura que se realizarão as transfe rências cambiais e o registro do reinvestimento.

A única razão pela qual certificado de registro não se refere apenas ao investimento e reinvestimento em moeda es trangeira, antes contêm tam bém referências ao seu equiva lente em moeda nacional e ao número e valor das ações ou quotas representativas daque las quantias (além da correção monetária, que não tem contra partida em divisa estrangeira) está em permitir ao Banco Central o controle de que as remessas são efetuadas a títu lo de retorno dc capital, ou dc pagamento de dividendos e não por qualquer outra razão es tranha ao investimento efetiva mente realizado.

tora do investimento quando, na verdade, ele representa uma pluralidade de direitos a divisas estrangeiras em razão de um investimento realizado. Que não existe numa carrelação necessária entre o in vestimento estrangeiro e o ca pitai social resulta de que po dem existir ações da socieda de beneficiária que nâo expri mem investimento estrangeiro 0

Juridicamente, pode afir mar-se que 0 certificado de re gistro de investimento estran geiro é um título causai c nâo abstrato, pois ele não autoriza o exercício dos direitos que de clara para qualquer fim ou em razão de qualquer fim, isto é, independentemente de uma causa típica, antes vincula os referidos direitos ao objetivo consagrado no título e daí a re ferência às ações ou quotas em que as divisas estrangeiras se materializaram, na forma de investimento direto (cf. ASCARELLI, Teoria Geral dos Títu los de Crédito, S. Paulo, 1943, pág. 29 a 70 e segs. e 415 e se guintes).

Mas uma coisa é re conhecer-se 0 caráter causai do título, outra ~ bem dife rente — é atribuir ao mesmíi natureza representativa do ca pitai social da sociedade rccep-

Juridicamente pode afirmar-se que o certificado de registro de investimento estrangeiro é um título causai e não abstrato.

— e é O caso das ações repre sentativas da capitalização da reserva da correção monetária e ainda do que pode existir in vestimento estrangeiro que se não traduza em ações — e é o caso do ágio no caso de subs crição de ações por valor su perior ao nominal.

Dissemos que o contrava lor em cruzeiros reveste-se de uma importância limitada pa ra 0 investidor estrangeiro. Por um lado, é verdade que — conforme expressamente afirmado no Parecer SLTN n.° 324/70 — "a correção monetá ria, pela sua natureza, não po de ser considerada um investi mento ou reinvestimento com garantia de livre retorno, mas simplesmente um ajuste con tábil, para efeitos internos, do valor original em cruzeiros dos bens representativos do ativo imobilizado”.

Mas também é certo que no caso de as ações represen tativas de correção monetária não se encontrarem registra das no Banco Central do Bra sil, este pode recusar autoriza ção para que a sociedade se beneficie, quanto a elas, do re gime jurídico especial dos ca pitais estrangeiros, invocando a inexistência de prova de que tais ações pertençam ao seu ti tular, prova essa que decorre do registro.

Embora o destino da moe da estrangeira seja aplicar-se em ações dc sociedades brasi leiras, o registro do investi mento e o registro dãs ações são realidades diversas que po dem seguir evolução e regime distintos. No caso de venda de ações ou de redução do capi tal, o número das ações pos suídas pelo titular do certifica do ou representativas de capi tal da sociedade receptora foi na realidade reduzido e essa redução deve ser anotada pelo Banco Central. Mas isto, por si só, em nada afeta o registro do investimento, ou seja, o títu lo jurídico que habilita o seu possuidor ao retorno de uma dada quantia em moeda estran geira, além de outros direitos aos frutos da aplicação do ca pital. O registro do investimen to só deverá ser reduzido se c na precisa medida em que o contravalor em moeda estran-

geira representativo da aliena ção das ações ou da redução do capital for remetido para o ex terior. Então, sim, ter-se-á re duzido o saldo das divisas re tornáveis. Até lá, ou seja, en quanto esse produto for manli do em cruzeiros, a redução do número das ações não deve ser acompanhada da proporcional redução no registro do investi mento, pois se mantem intacto o direito ao seu retorno inte gral.

Esta teoria sobre a nature-

za jurídica do certificado de registro do investimento es trangeiro que defendemos no nosso livro Direito Tributário Internacional do Brasil (São Paulo, 1977, pág. 194 e segs.) foi expressamente acolhida em publicação da conceituada fir ma de auditoria PRICE WATERHOUSE (conf. Capital Es trangeiro no Brasil, São Paulo, 1984, pág. 4).

Conforme assinala AL¬ BERTO XAVIER 0 certificado de registro emitido pelo Banco Central é um título representa tivo de divisas estrangeiras investidas no País que declara e ampara três direitos do in vestidor estrangeiro; o direito "ao retorno de capital", o direi to à “remessa de dividendos”, e 0 direito “ao reinvestimento em moeda estrangeira" dos lu cros remissiveis.

Não é, portanto, um certi ficado representativa do capi tal de uma sociedade detido por não-residentes. E tanto não é que existem ações que não exprimem investimento es trangeiro (capital “contamina do") assim como pode existir investimento estrangeiro que não se traduza em ações, co mo é o caso do ágio pago na subscrição de capital.

A referência ao número de ações, é feita, no certificado, apenas para permitir ao Banco Central o controle de que as remessas são efetuadas em conformidade com os direitos declarados no próprio certifica do, direitos a que anteriormen te referimos.

Tampouco o certificado de caíra 0 direito ao dividendo ou ao capital. Estes direitos decor rem da relação jurídica entre o sócio e a sociedade e só po derão ser exercidos na medida

do e do capital, em favor do investidor.

Ressalta-se, outrossim, que esse direito decorre da lei e nasce com o ingresso das divi sas no país e com reinvestimento de lucros remissiveis. Não é, pois, 0 certificado que faz nascer tal direito; o certi ficado é simplesmente um ato declaratório”.

IV — Operações de desinvestimento e redução do certificado de registro

A correta determinação da natureza jurídica do certificado de registro revela-se de funda mental importância para a so lução dos problemas que po dem suscitar-se por ocasião de um eventual "desinvestimento”, sob qualquer das modali dades que pode revestir; (i) venda de ações ou cessão de quotas da sociedade receptora do investimento, pelo investi dor estrangeiro; (ii) redução do capital social da sociedade receptora, mediante respectiva restituição ao sócio ou sócios residentes no exterior; (iii) ex tinção da sociedade receptora, mediante rateio do acervo lí quido pelos seus sócios inves tidores estrangeiros: a) Perda de substância eco-

nôtnica

ferior ao do seu capital social, 0 Banco Central poderá nâo autorizar o retorno do preço da alienação de participações societárias õu da restituição do capital, por via de redução ou dissolução, na parte que, em bora amparada pelo certifica do de registro, exceda o valor patrimonial do investimento, admitindo-se porém que possa ser demonstrado, por laudo de avaliação, valor real superior ao contábil.

Aproveitamos para anotar eventual isuficiência do

que a valor econômico do investimen to em relação ao valor do in vestimento em moeda estran geira apenas deverá conduzir a perda do direito de reter em que ocorrer realização definitiva do uma no nos casos uma investimento (venda total de ações ou quotas, dissolução da sociedade) e não nos casos em um mero fenôme- que ocorrer no de sucessão, como sucede nas incorporações, fusões e cisões (ao contrário do vem sucedendo na prática);

b) Desinvestimento parcial

timento parcial, nos

Nas hipóteses de deslnvesque ocorre casos de redução do capi tal social e no de alienação parcial de participações socie tárias, pergunta-se quais as consequências destes atos que tange ao certificado de re gistro que subsistirá após a realização de tais operações e ainda no que tange ao cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital apu rado em alienação parcial de participações societárias. que

Um exemplo auxiliará melhor compreensão do proble ma: suponhamos que um in vestidor residente no exterior efetue um investimento de US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dó lares), aplicando-o no capital de uma sociedade por ações, cujo valor nominal é de Cz$ 20.000.000,00 (vinte mühÕes de a em que os recursos sociais per mitirem o seu exercício e os sócios assim deliberarem. O que o certificado declara é o direito à "remessa" do dividen-

Em todos estes casos a lei assegura ao investidor estranleiro 0 direito ao retorno íntejral do capital até o limite re presentado pelo investimento e reinvestimento em moeda es trangeira constante do certifi cado de registro, conforme ex pressamentedeclarado na Carta-Circular FIRCE n.° 63 do Banco Central do Brasil, de 7 de junho de 1974. Apenas uma outra ordem de limitações condicionará o referido direito; a de qüe nâo tenha ocorrido uma perda da substância econômica do In vestimento. Assim, nos casos em que o valor do patrimônio liquidado da sociedade seja inno

cruzados) representativo de 20.030.000 (vinte milhões) de açõfô. Se, um ano mais tarde, 0 referido investidor alienar 50% das ações (10.000.000) por Cz$ 18.000.000,00 (dezoito mi lhões de cruzados) e, supondo que a taxa de câmbio nessa da ta fosse de US$ 1 = Cz$ 30, recebeu um preço de US$ 600.000,00 (seiscentos mil dóla res). A lei confere ao investidor estrangeiro a garantia do re torno de capital até ao limite do investimento e reinvestimento constante do certificado de registro e ainda de que só in cidirá imposto de rerioa sobre ganho de capital sobre o que exceder ao referido limite O Mas que limite? O valor total objeto de registro ou um valor reduzido na proporção do capital alienado?

c) CritérÍo*da proporção e cri tério da diferença na aliena ção parcial de participações societárias,

(i) Critério da proporção

Já se sustentou esta última solução, que se traduziría no exemplo apresentado, em com parar o contravalor em dólares lo produto da venda (US$ 600.000,00) com a parte propor cional do valor do investimen to correspondente à fração do capital alienado (50% x US$ 1.000.000,00 = US$ 500.000,00). Logo, apurar-se-ia um ganho le capital de US$ 100.000,00 tri butável na fonte à razão de 25%.

Este critério foi recente mente acolhido pela Portaria do Ministério da Fazenda n.® 217 de 7-7-87, que dispõe o se guinte:

●*0 Ministro de Estado <3a Fazenda no uso de suas atribui ções e tendo em vista disposi ções da Lei 4.131, de 3 de se tembro de 1962.

Resolve:

A lei confere ao investidor estrangeiro a garantia do retorno do capital até ao limite do investimento e rcinvestimento constante do certificado de registro.

b) com a incidência do im posto sobre a parcela a ser transferida que exceder o va lor obtido na forma da alínea anterior, n — A apuração e a de monstração da proporcionali dade mencionada no item an terior são da responsabilidade do titular do registro, sendo obrigatória em qualquer ope ração de que resultem aliena ções ou liquidações parciais de participações societárias, in clusive mediante reduções de capital social das empresas re ceptoras de investimentos es trangeiros,

in — O imposto de quu trata a letra b do item I inci dirá iia data do pagamento, crécliio, entrega, emprego ou remessa do produto da opera ção, de conformidade com o que dispõe o artigo 554 do RIR/80.

Procedendo-se assim, o in vestimento e reinvestimento ob jeto do certificado de registro, seriam reduzidos na menciona da proporção (50%). Assim, valor do registro funcioo novo naria como limite para o torno de capital e como base cálculo de ventual gade capital decorrente de ulteriores alienações das ações re¬ para o nho ou em causa.

A esta corrente denoimnacritério da proporção. mos

I — A transferèncTa para o exterior de capital registrado no Banco Central do Brasil em nome de pessoas fisicas ou ju rídicas residentes, domicilia das ou com sede no exterior, sob o titulo de Investimentos País, será procedida; a) sem a incidência do Imposto de renda na fonte prevista no item 1 do art. 555 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.“ 85.450, de 4 de dezembro de 1980, quando a importância a ser transferida não superar 0 valor que for obtido pela aplicação do percentual repre* sentado pela participação alie nada ou liquidada sobre o to tal do capital registrado. Re ferido percentual será apurado tomando-se por base a partici pação societária alienada liquidada em relação à partici pação total do investidor no capital da empresa receptora do investimento estrangeiro.

Note-se, antes de mais, que a referida Portaria adotou 0 critério de proporção não ape nas para efeitos tributários, de apuração do ganho de capital, mas também para efeitos cam biais, limitando o direito auto mático de “transferência para 0 exterior” à proporção que no

(*) .4 afirmação seguüdo a qual os valeres de investimentos e reinvestlmentos constantes do certibase de c&Iculo para a apuração do imposto de renda sobre o nho de capital (cf. Pareceres Nor mativos eST 99/71, 231/71 c 232/ 71) sé é válida caso tais valores correspondem ao custo de aquisi ção efetivo das participações so cietárias. Pode, porém, suceder que tais valores não coincidem, como na hipótese de tais par ticipações terem sido adquiridas no exterior por um residente no exterior por preço também pago no exterior. Nestes casos ocorre uma sucessão no certificado de registro (que representa o custo de aquisição do Investidor ini cial), devendo porém prevalecer o custo de aquisição efetivo (pre ço p^o no exterior) para apura ção de ganho do novo Investidor.

total do capital registrado re presenta a participação aliena da ou liquidada.

i!) Critério de diferença

Segundo outro entendimen to, nas subseqüentes aliena ções de ações a base de cál culo do ganho de capital será dada pelo valor atual do certi ficado de registro de investimen to, consistente na diferença entre o investimento e reinvestimento total e as remessas de divisas a título de retorno par cial. Daí propormos orientação a denominação de critério da diferença, por con trate ao critério da proporção. Assim, no exemplo atrás mencionado, a alienação dos primeiros 50% das ações não dariam origem a ganho de ca pital tributável, pois o contra-valor em dólares (US$ €00,000.00) seria inferior ao va lor do investimento inicial (US$ 1,000.€00.00). Se o vendedor de cidisse remeter a totalidade do produto da venda, o certificado de registro de investimento seria reduzido para (US$ 40,000.00) (US$ 1,000,003 — US$ 600,030), valor este que S/8írviria para a apuração do ganho de capital eventualmente obtido com a alienação da se gunda metade do total das

esta a

quotas constantes do Certifica do de Registro. Este diploma do Banco Central estabelece um limite máximo das transfe rências a título de retorno de capital, mas em parte alguma autoriza a reduzir esse limite no caso de venda parcial de ações ou de redução parcial do capital na proporção do capital alienado ou reduzido. Isto é ní tido no caso da venda; e no que tange à redução do capital a referência a “proporção’’ reporta-se à quantia a remeter (que é uma proporção do capi tal nominal ou do acervo líqui do) mas não ao limite da re messa. Por - outras palavras: “proporcional” no sentido da Carta-Circular FIRCE é o valor da sociedade em relação às ações que estão sendo amor tizadas com a redução do capi-

tal.

cado, abater o valor do investi mento antes e independente mente da efetiva remessa do produto da sua realização par cial. Concluímos’, pois, que a base de cálculo do imposto é o investimento, no seu todo, de tal sorte que a obrigação tribu tária só surge se e quando o valor do produto exceder aque le limite. Por outro lado, as reduções no valor do investi mento só são possíveis se e quando as quantias forem efeti vamente remetidas para o ex terior.

Esta orientação parece-nos aliás fluir claramente da Car ta-Circular FIRCE n.o 63 do Banco Central do Brasil, de 7 de junho de 1974, segundo a qual a título de retorno de ca pital são transferíveis para o exterior, tendo como limite o montante em moeda estrangei ra, neles consignados: (1) no caso de venda, o produto da alienação das ações ou quotas mencionadas no Certificado de Registro; (2) no caso de redu ção de capital ou de dissolução da sociedade o valor proporcio nal ou o atribuído às ações ou

Aliás, nas "Observações” constantes no verso do certifi cado — e cuja relevância jurídi ca, ao menos “inter partes” de corre da literalidade do título — reitera-se o critério da diferen ça, afirmando-se no item 1 que “poderão ser efetuadas, sem necessidade de outra autoriza ção, remessas a título de retor no ou de transferência de reinvestimentos, até o montante em moeda estrangeira indicado neste Certificado”; e o item n acrescenta que deverão ser reduzidas as importâncias re metidas (e não o valor em dóláres proporcional ao capital alienado ou reduzido), d) Crítica do critério da proporção

Pela nossa parte inclinamonos para o critério da diferen ça. Com efeito, reconhecemos que o Banco Central tem o di reito e o dever de, no certifi cado de registro, abater ao ca pital da sociedade receptora do investimento as ações ou quotas alienadas ou o capital reduzido. Mas já discordamos que aque la autarquia possa, no certifiaçoes.

O problema des "perdas cambiais de capital” revela bem a validade do nosso ponto de vista: no caso de alienação parcial de ações com perda, o Banco Central reduziría o in vestimento mais que proporcio nalmente, ou seja, na mesma porporção do capital alienado, acrescido ainda do prejuízo so frido. Ora, deste fato resultará que se a segunda venda de ações se realizar ccm lucro, o vendedor apenas poderá retor nar o produto da venda livre do imposto de renda até o limite do investimento previamente reduzido, ainda que no conjun to das duas operações o pro duto da venda tenha sido igual ou superior ao investimento re gistrado. Com isso o investidor estrangeiro terá tido o duplo prejuízo da irremissibilidade das divisas e de um imposto acres cido pelo só fato de haver alie nado as suas ações através de duas vendas distintas, em lu gar de ter procedido a uma venda só.

O absurdo tornar-se-á mais patente ccm um exemplo basea do nos dados referidos a pro pósito do exemplo anterior. Se o investidor alienar 50% de ações (10.000.000) por Cz$ 12.000.300 (sendo a taxa de câmbio de 30 Cz$) sofreu um deságio de US$ 100.000 (igual à diferença a menor entre o con travalor em dólares do produto

%

ações (ou quotas) constantes do certificado

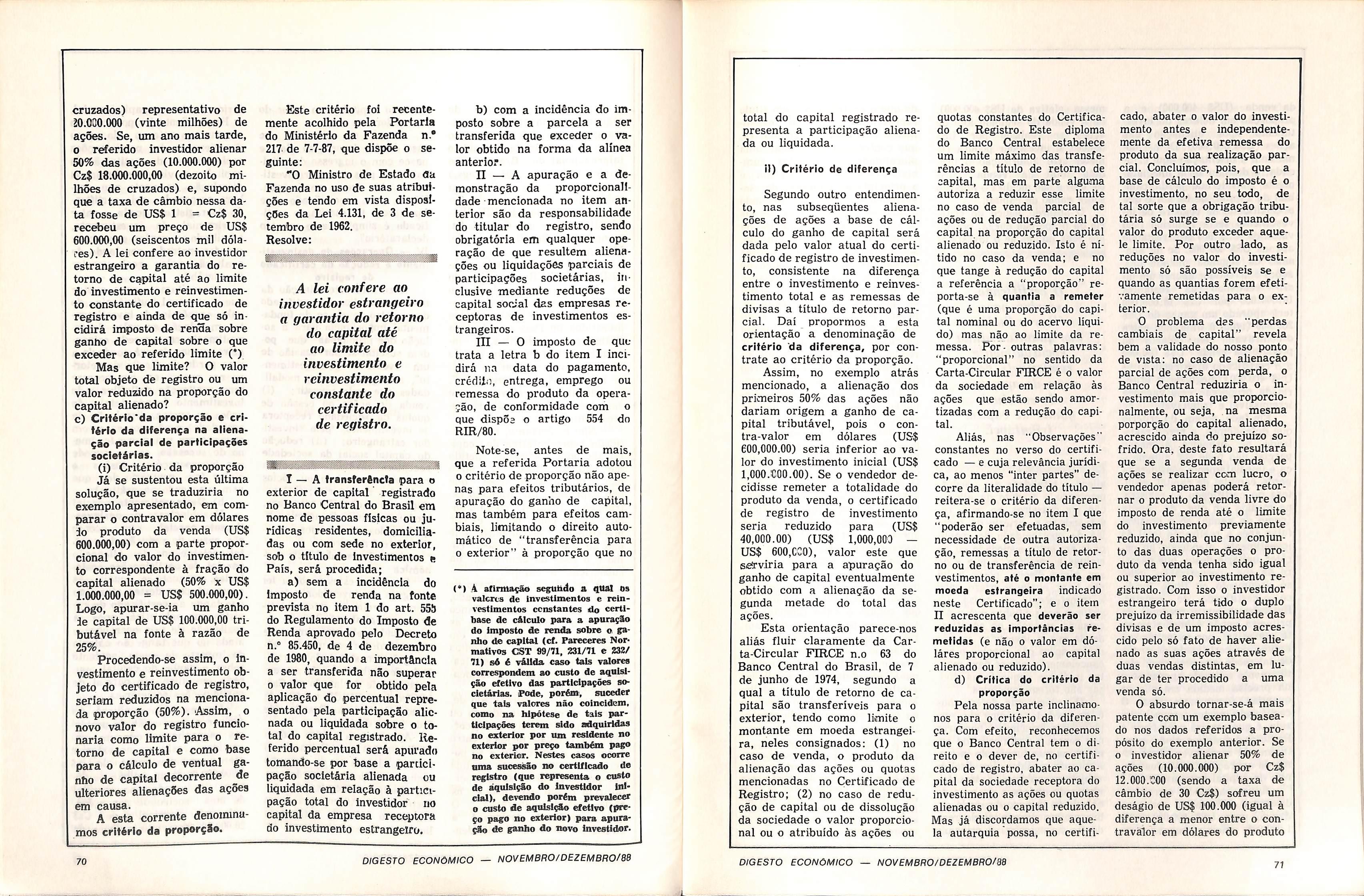

Exemplo:

Investimento

N.o de Ações

TJS$ ICO.000

Venda de 70.000 ações por US$ 85.000, tendo sido recolhi do o IR-Fonte sobre US$ 15.000.

Apuração do percentual de redução do certificado:

ações (ou quotas) negoctadas Uma divergência entre os referidos critérios só podería ocorrer se e na medida em que o investidor estrangeiro não te nha efetivamente utilizado o seu direito de retorno ecn moe da estrangeira no tocante a uma dada operação de redução de capital, caso em que, segundo o critério da diferença, tal direi to se manteria intacto quando de reduções futuras.

70.000 ações negociadas

100.000 ações = 70% tes

100.000 ações possuídas.

Novo certificado:

Investimento

US$ 30.000

30.000 ações

Nos recentes casos práticos que temos conhecimento o pro cedimento seguido pelo BACEN foi aplicar a primeira hipõtese.

V — Efeitos da redução do capital social no certificado de regisfro/

Vejamos agora como se pas sam as coisas na hipótese em que o “desinvestimento” se con cretiza por via de uma redu ção do capital social da socie dade receptora do investimento.

Neste caso não são tão níti das as dissemelhanças entre os critérios da proporção e da di ferença, pois — ao invés do qUe sucede nas alienações parciais de participações societárias, em que o preço de venda pode ser inferior ou superior ao valor do investimento em moeda estran geira, no caso de redução do capital o valor a ser restituído aos sócios coincide necessaria mente com 0 valor do investi mento que foi objeto da redu ção. Assim, se a totalidade do valor do capital foi efetivamen te repatriado o critério da dife rença coincidirá necessariamen te com 0 critério da proporção.

Daí que o comunicado FIRCE n.o 30/78 esclarece que são transferíveis para o exterior “nos casos de dissolução ou re dução de capital, o valor pro porcional às ações ou quotas constantes do certificado”.

Esta coincidência de prin cípio, porém, apenas ocorrerá se 0 critério da proporção com parar a proporção que o capital reduzido em moeda estrangeira representa em relação ao inves* fímenfo e reinvestimento total em moeda estrangeira constan te do certificado de registro.

produto destas ações multipli cado pela taxa de câmbio per fizesse a quantia em dólares que se pretendia repatriar. Aplicando-se a tese da pro porção do número de ações, chega-se à conclusão de que as 16.^6.666, de ações extintas em conseqüência da redução do capital representam 83% do capital social total constituído por 20.000.000 de ações, repre sentando as ações remanescen3.333.334 — 17% desse

N.o de Ações mesmo total. Formulando raciocínio si-

Mas não assim se se proce der à comparação entre o valor em moeda nacional de ações ou quotas que representem a tota lidade do capital social e o va lor em moeda nacional de ações ou quotas extintas em decor rência da redução do capital. Vamos apresentar um exem plo com números simplificados para auxiliar a das distorções introduzidas este último critério.

métrico no que tange aos valomoeda estrangeira constantes do certificado de registro chegar-se-ia à conclu são do que o mesmo certificado — após a redução do capital — apenas representaria 17% do capital social da empresa, ou seja, US$ 170.000.00. Assim, embora a redução do capital tenha sido, em moe da estrangeira de apenas 50% do seu valor (US$ 500.000.00) — levaria a res em 0 que em principio crer que subsistiríam intactos os restantes 50% critério o valor novo do certipor este compreensão por ficado contraíu-se para meros US$ 17O.C0O.OO, com a conse qüência de o investidor estran geiro ter perdido definitiva mente 0 registro de US$ 230.000.00, além dos US$ 500.COO.00 a título de retorno de

20.000.000,00

20.000.000 de ações no valor nominal de Cz$ 1,00 cada uma.

Suponhamos que um inves tidor estrangeiro realizou determinado ano um investi mento inicial de US$ 1.000.000.00 (hum milhão de dólares), o qual, à taxa de câmbio de US$ 1 = Cz$ 20,00 se materializou num capital social de Cz$ dividido em capital. Ora, se a perda de registro dos US$ 500.000.'00 efetivamente remetidos tem o seu fundamen to jurídico no efetivo retorno do capital, a perda de US$ 230.000 não tem qualquer explicação plausível, devendo-se apenas a grosseiro sbfisma, que importa em seguida denunciar.

Suponhamos que depois 0 mesmo investidor de liberou proceder a uma redu ção do capital social no valor de 50%, ou seja, de US$ 500.000. Como a taxa de câmbio vigente nessa data já não era de US$ 1 = Cz$ 20,00, mas de US$ 1 = Cz$ 30,00 para que se atinja 0 contravalor de US$ 500.000.00 foi necessário reduzir o capital em Cz$ 16.666.666,66 para que o em um ano

Note-se. antes de mais, que no exemplo atrás apresentado valor do capital social mantevese constante (Cz$ 20.000.003,00), tendo-se apenas verificado um aumento de taxa de câmbio de Cz$ 20,00 para Cz$ 30,00.

virtude da capitali-

S'3, em zação da reserva de correção monetária o capital social tives se subido de Cz$ 20.000.000,00 para Cz$ 30.000.000,00 — isto é na mesma proporção da evolu ção da taxa de câmbio, o valor das ações extintas em decorrên cia da redução de 50% do valor do investimento e reinvestimen-

to em moeda estrangeira (US$ 5CO.C0O.OO) seria rigorosamente equivalente a 50% do valor do capital social, pois que Cz$ 15.000.000,00 seriam precisa mente o equivalente a US$ 500.C30.00 à taxa de câmbio de Cz$ 30,00.

Assim, no exemplo ante rior, 0 fato de ter sido neces sário extinguir um número de ações superior a 50% do capi tal social para obter uma im portância equivalente a 50% do valor do investimento estran geiro — no caso, 83% — resul tou de se ter desconsiderado o aumento do valor do capital total em decorrência da corre ção monetária.

Donde pode concluir-se que 0 desequilíbrio (a maior) entre a proporção da' redução do ca pital social em moeda nacional e a redução do valor do investi mento e reinvestimento em moeda estrangeira é exclusiva mente imputável à desvaloriza ção cambial, na parte em que este exceder a percentagem de aumento do valor do capital social, imputável à deprecia ção monetária interna.

Se, no exemplo anterior capital social tivesse também subido de Cz$ 20.000.000,00 para Cz$ 30.000.000,00 mas a taxa de câmbio tivesse subido em pro porção maior, digamos de Cz$ 20,00 para Cz$ 35,00, teria sido necessário extinguir 17.500.000 ações, ou seja. 87'% do capital social para efetuar uma redu ção de 50% do valor do inves timento estrangeiro (US$ 500.000,00).

E se a taxa de câmbio ti vesse subido para Cz$ 60,00 teria sido necessário extinguir a totalidade do capital social (Cz$ 30.000.000,00) para proce der à mesma redução de 50% do valor do investimento es trangeiro.

Estes simples exemplos mostram o absurdo do critério da proporção do valor do capi tal em mosda nacional do pon to de vista econômico e finan ceiro.

A sua inadmissibilidade do ponto de vista jurídico resulta porém de que a função essen cial do registro de capitais es trangeiros reside em proteger0 investidor dos ríscos da des valorização da moeda nacio nal, assegurando-lhe que a moeda estrangeira será sempre a medida dos seus direitos.

valor do investimento estran geiro.

Mas já é inadmissível a consequência de amputar o va lor do certificado de registro em moeda estrangeira naquela mesma proporção, pois como se disse, aquele valor deve es tar sempre ao abrigo das flu tuações da moeda nacional, não podendo haver perda de regis tro de capital estrangeiro ímputável à inflação interna, per da essa que poderia chegar à total pulverização, como atrás se demonstrou.

E não pode haver perda de capital estrangeiro imputável à inflação interna por razão simétrica à que impede que esta mesma inflação — expres sa na coluna “correção mone tária” do certificado — tenha contrapartida positiva no regis tro de investimento estrangeiro. Significa isto que, nos exem plos atrás citados, o certificado de registro deverá ser apenas reduzido no valor da moeda estrangeira efetjvamente re patriada a título de redução de capital, ou seja, US$ 500.000.00, substituindo porém o registro dos restantes US$ 500.000,00 que servirão de base e funda mento para futuras operações de retorno de capital.

Que a inflação interna — expressa em função do nível de preços ou de moedas es trangeiras — possa corroer a substância dos direitos do in vestidor estrangeiro consubs tanciados no certificado de re gistro é algo que repugna fron talmente ao espírito e à letra da Lei n.“ 4131/62, por consti tuir exatamente um dos resul tados que esta visou impedir. E visou impedir construindo a figura do certificado de regis tro como um título jurídico re presentativo de direitos cam biais expressos em moeda es trangeira e não como um do cumento representativo de me ros direitos societários, exercítáveis no plano interno confor me atrás largamente se ex planou. a 50%

Admitimos que a necessi dade de converter o valor em cruzados das ações extintas em decorrência da redução do capital pela taxa de câmbio vigente na data da redução e da remessa obrigaria a redu zir 0 capital social em propor ção superior à da redução do

É certo que o remanescente registro de 50% do investimento estrangeiro passará a ter como contrapartida um número me nor de ações ou quotas das que corresponderíam do capital social. Mas isto ape nas significk que aumentou o valor unitário das ações ou quotas remanescentes em moe da estrangeira, o qual — co mo se viu — é obtido pela di visão do valor do investimen to e reinvestimento remanes centes pelo número de ações.

ALBERTO XAVIER é professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.