ECOIMOMICO

SEBASTIÃO LACERDA - Flavio Galvao

MORITURI MORTUIS - Mello, Cançado

DESESTATIZAÇÃO: INTENÇÃO E REALIDADE — Marcei Domingos SoÜmeo

A EVOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM NOME COLETIVO - Amoldo Wald

A CRISE ENERGÉTICA E A POLÍTICA DE TRANSPORTES NO BRASILEduardo Celestino Rodrigues

O RENASCIMENTO DO SOCIALISMO UTOPICO - Jean Christian Petifils

OBJETIVOS PRIORITÁRIOS DA POLITICA ECONÔMICA - Gilberyo Bladorne

O MOVIMENTO FEMINISTA — Janete Eiko Hiramuki

CONSIDERAÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO EMPRESARIALOctávio Gouvêa de Bulhões

N? 267 Maio-Junho de 1979 ● Ano XXXVl - Digesto Econômico

Apresentação

Considerações sobre o financiamento empresarial — Gouvêa de Bulhões

A crise energética e a política dos transportes no Brasil — Celestino Rodrigues

Os Estados Unidos; Uma visão brasileira — Celso Lafer

O problema energético e a economia nacional — Alcides Casado dc Oliveira

Desinformação histórica e segurança nacional — Carlos de Meira Mattos

Sebastião de Lacerda Juiz do Supremo Tribunal Federal — Flavio Galvão

Algumas considerações sobre o capital estrangeiro — Amoldo Wald

Conceito de tecnologia — Januário Francisco Megale

Desestatização — intenção e realidade — Marcei Domingcvs Solimeo

Civilização ocidental cristã — J. O. de Meira Fenila

Os objetivos prioritários da política econômica — Gilberto Blardone

Morituri Mortuis — Mello Cançado

Afonso Arinos 2° e Eu — Gilberto Freire

O movimento feminista — Janete Eiko Hiramuki

O extermínio de milhões de pessoas — Jean Pierre Dujardin ....

Podem os indicadores econômicos e sociais medir a qualidaae de vida? — John P. Huttman e James N. Liner

A avaliação da poluição na modelização da economia mundial — Guy Poquet

O renascimento dos socialismos utopicos — Jean-Christian Petiffils

Bibliografia

Retificação; Na página 181 do N.o de Março e Abril, onde se lê General

Antonio Carlos de Andrade Serpa, leia-se José Maria de Andrada Serpa.

AFKESENTAÇÃO

O DIGESTO ECONOIMICO tem dado suficiente destaque ao proble ma energético. Adotamos como iniciativa editorial, a defesa das fontes alternativas e substitutivas do petróleo, por se tornar imperativo encontra-las. O Brasil especlalmente está seriamente ameaçado em sua economia, iielo alto custo do petróleo. Não dispomos de rede ferro viária compatível com os nossos interesses econômicos, parte dos transportes no Brasil é feita por caminhões. O petróleo é, portanto, vital iiara a circulação da riqueza em nosso país. mente, a Petrobrás, depois de vinte e seis anos de constituída, descobriu petróleo. Provavelmente não o temos em quantidade sufi ciente, e, ainda que nos lembremos do vellio “slogan”, “O petróleo é nosso”, na verdade é nosso o que não possumios. Apenas uma quan tidade pouco inferior a 20% é produzida pelos poços brasileiros, c, assim mesmo, de petróleo cujo refino tem um custo elevado, segundo informações fidedignas. Passaram-se seis anos, desde que o poderoso cartel da OPEP desencadeou a guerra dos preços no mundo. O custo do cru passou de Üs$ 2,60 o barril a Us$ 12,00 e agora já está ÜsS 20,00, tendo sido adquiridas partidas a Us$ 50,00 na Holanda. É uma corrida para o abismo.

fazem do DIGESTO ECONOMICO

A maior Infeliznão em Até mesmo economias solidíssimas como a americana,^ a alemã, a francesa correm o risco de se afundar puma crise catastrófica, se não for oposto um paradeiro a essas altas incontmeutes. No BrasU, dispomos de carvão de baLxa caloria, um carvao que iiao corresponde às necessidades técnicas das instalações industriais. Contudo, é possível ser o mesmo aproveitado. Mas dis pomos de euergia verde. Esta se distribui em quantidade por todo 0 território nacional. A de que possuímos tecnologia apurada, é a do álcool. Somos o maior produtor de açúcar e do álcool. Podemos, portanto, substituir o petróleo, ao menos em grande parte, nos mo tores de veículos. É um recurso iiarcial. Mas significativo, se não perdermos mais tempo. Neste número, os srs. Eduardo Celestino Ro drigues e Alcides Casado de Oliveira defendem pontos-de-vista dos quais se fizeram patronos. Recomendamos a leitura de seus artigos. E recomendamos a leitura de todos os demais, que, como sempre, wma das mais importantes publi cações de estudos políticos, econômicos e sociais do Brasil.

0 MIVDO DOS ^EG0CIOS PA\'0n.1MÍ BIJIESTllAL

Pnbllcado sob os auspícios da ASSOCIAÇÃO COi^lERCIAL

DE S.PAILO

Diretor:

Aatâzüo GoBliJo de Carvalho 1947 a 1973

Diretores:

Joio de Bcanlimhurgo

Paulo Edmur de Souza Queiroz

WUfridea Alves de T-imn

o DIgesto Econflmlco, órfgo de In formações econômicas e financei ras, é publicado bimestralmente pela EdltOra Comercial Ltda.

A direção não se responaabillza pelos dados cujas fontes estejam devldameíito citadas, nem pelos conceitos emitidos em artigos assi nados.

Acelta-se interc&mblo com publi' cações congêneres nacionais « es trangeiras.

ASSINATURAS:

Dlgeito Econômico

Ano (simples) .

Número do mês Atrasado

Cr$ lOO.OC

Cr? 18,OC

PUBLICAREMOS NOS PRÓXIMOS NÚMEROS

DO “QUANTUM” A SER PENHORADO NA EXECUÇÃO

Arnold Wald

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SO BRE O CAPITAL ESTRANGEIRO

Amoldo Wald

UNIVERSIDADE E PLURALISMO CULTURAL

Miguel Reale

UM TEMA POLÊMICO:

O “CRESCIMENTO ZERO

José Testa

ECONOMIA POLÍTICA E ABER TURA

João Paulo de Almeida Magalhães

PELO RETORNO DO INVESTI DOR INDIVIDUAL

Raymundo Magliano Filho

Cr5 25.0Ü QUANDO

Redaçfio e Administração:

Rua Boa Visía, SI — Andar lerreo Telefone: 239-1333 — Ramal 133

Caixa Postal, 8.082

São Paulo

COMPOSTO E IMPRESSO NA

Editora Grâfíca

Ramos de Freitas Ltda.

FONE: 521-7304

FALTAR PETRÓLEO

Peter Nulty

AS FORMAS DE OPÇÃO TOTALITARIA NO BRASIL

Antonio Paim

MODERNIZAÇÃO E DECLÍNIO ECONOMICO DO BRASIL

Alberto Guerreiro Ramos

A POPULAÇÃO: TENDÊNCIAS RE CENTES E CONSEQUÊNCIAS

Victor L. Urquidi

Considerações sobre o financiamento empresarial

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

EXISTE uma tendência mar cante de declínio de finan ciamento da produção por meio de capital próprio e, em sua substituição, é insis tente o apelo ao crédito.

Nos Estados Unidos, existem vá rias indicações do declínio do ca pital acionário e ascensão dos em préstimos.

Em 1950, a distribuição de divi dendos era 2,7 vezes maior que o pagamento de juros. Em 1973, o pagamento de juros é 3,5 vezes maior que a distribuição de divi dendos.

O professor Octavio Gouvêa ãe Bu lhões traça um roteiro econômico propicio à harmonia social e ao fortalecimento da empresa.

eleva-se muito mais que a renda em termos de dividendos.

Feitas as verificações estatísticas da elevada preponderância do ca pital creditício sobre o capital acionário é de perguntar-se qual a finalidade desse registro. Se os

DECLARAÇÃO DE RENDA DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS (1)

(Bilhões de dÕlares)

Igualmente expressiva é a com posição da renda nacional dos in divíduos. Os juros auferidos pelos indivíduos são provenientes da poupança aplicada em instituições particulares e em títulos do Gover no. A renda em termos de juros (I) — Quadros n.°s 844 c 855 do Statístical Abstract dos Estados Unidos de 1976.

empréstimos superam as subscri ções de ações é porque a primeira modalidade de financiamento pas sou a ser preferível à segunda. No financiamento da produção agropecuária, a modalidade creditícia é mais adaptável que a do

(Bílhões de dólares)

levantamento de capital acionário. De maneira mais característica, na i.onstrução residencial. Aí, o fi nanciamento por meio de emprés timos é inevitável. Mas ainda sim, torna-se candidato à habitação disponha de alguma parcela de recursos próprios. Se o financiamento for feito na base de 100% do valor da propriedade, é provável que ocorram sérias dificuldades cumprimento da liquidação do dé bito. Obviamente, nos empreendi mentos empresariais, em que os riscos são consideravelmente maio res, impõe-se a disponibilidade de apreciável parcela de capital pró prio.

ju.stamcnto de juro.s, de acordo com as condições do mercado.

O empréstimo, nas atua^s con dições, conduz ao enfraqucchnonto financeiro das empresas. O prso das dívidas impede-lhes de cuidar da produtividade dos equipamen tos e da eficiência da admhiUt-ação. Qualquer recuperação redun da em aumento de preços. Não sa bem sair da inflação, nem ousam vencer a recessão.

A instituição da correção mone tária, no Brasil, deveria desesti mular o apelo ao crédito e intíuz r a recorrer-se ao capital acionário. Note-se bem a seguinte diferenç’. Um empréstimo com correção s gnifica para o devedor resftuir credor o capital acrescido de soma correspondente à desvalorização monetária do empréstimo, dos juros igualmente corrigidos. No caso do capital acionário a cor reção é equivalente a do emprésti mo, com a enorme vantagem do capital corrigido manter-se empresa. A transferência llmitaasnecessário que o

Empréstimos de longo prazo, su periores a vinte anos, dotados, portanto, de amortizações suaves e juros módicos, rivalizam com o capital acionário. Mas esse rival tornou-se raro em nossos dias, por força da incerteza do valor das moedas, interna e externamente. Os prazos comuns são de dois cinco anos e com cláusulas de reaao além a na

12) — Quadro n.° 641 do Statistlcal Abstract dos Estados Unidos, de 1976.

se ao dividendo ajustado ao pitai corrigido. O acionista recebe sua remuneração assegurada con tra a desvalorização monetária e assegurado está o valor de capital na empresa. O credor do empréstimo, além do juro, recebe de volta o capital corrigido que lhe dá a impressão de ter aufei*ido grande rentabilidade. Se incorre em tão grosseiro erro, destinandoa ao consumo, delapida seu cap‘-

tal. Se for provido de bom sei^o, reinvestirá a soma correspondente à correção monetária. Manter-se-á na mesma posição do acionista. Todavia, para a empresa a moda lidade de financiamento via ca pital acionário é consideravelmen te melhor que o recurso ao em préstimo. Entretanto, prosseguese pelo caminho do crédito, sem cogitar-se do capital acionário. O quadro quo se segue é elucidativo.

POUPANÇA financeira _B_R_UTAJlA_CjONAL (MilhScj; de _cru7j:iro^)

Eriiissno (Ig Açoes {comprcc-ndendo incor poração de reservas no aumento de capit_al)_

Subscrição de ações

FPÍLTI.' (Boletim do Banco Central, janeiro de 1979, pags. 122 e 123, cols. 27, 23 e 21. As somas indicadas sao fluxos acumulados no ano. Rigorosamente de- vGrramos_ter excluído os valores da col. 1, "Havores Monetários". A ex clusão não modificaria a tendência revelada na coluna IV, do Quadro).

A expansão de crédito ultrapassa as disponibilidades de poupança e acaba exercendo pressão sobre o

suprimento de moeda. As autori dades quando verificam a expan são monetária procuram contê-’a.

Chegam, porém, com atraso, pois atacam o efeito e não a causa. É bem verdade que procuram res tringir 0 crédito, mas a correção acarreta fortes embaraços e, desse modo, 0 combate à inflação tor na-se bem difícil.

Os índices de preços, nos Esta dos Unidos, subiram violentaments entre 1972 e 1975. A alta foi de 45%. É interessante registrar-se o seguinte fato na evolução dos em préstimos:

(3) (Bilhões de dólares)

Empréstimos iros Bancos Comerciais ao Setor Privado

Empréstimos

Durante o período que antecede 0 ano de 1969 os acréscimos dos empréstimos mantinham-se ao ní vel correspondente ao acréscimo de 1970 sobre 1969, e a soma da poupança superava esse acréscimo. A grande disparidade ocorreu de pois de 1970.

O aludido confronto entre em préstimos e poupança é falho. De um lado, há maior número de ins tituições de crédito. De outro, além da poupança dos indivíduos, existe a poupança de empresas e de ins-

tituições financeiras que absorvem os títulos públicos, em larga es cala. Contudo, a disparidade apon tada, entre a expansão dos emprés timos e 0 aumento da poupança, é expressiva e coincide com a fase de maior impulso inflacionário.

No Brasil, a intensificação do crédito demonstrou ser extrema mente aguda. Dois exemplos per mitem avaliar a intensidade. Pri meiro, comparemos nossa evolu ção de crédito com a do Japão, país onde os empréstimos atingem a níveis muito elevados:

(3) _ Internacional Financial Statisties, cols. 32d c 88; Statistical Abstract, U.S., 1976, 638, pág. 348. n.“

ANOS

19 72 1 9 7 3

19 7S 1 9 7 f.

EKPRÜSTIXDS DO FIWí.TETP,0 AO

SETOR PRIVADO

BP.ASIL (A)

(milhüos (io cni^eifos)

Acréscimos dos Emprés timos

PfOpOCÇüCS cm i-clnç5o ao produto interno bruto (t)

●JAPA0_J5)

Proporções em reh^çõo ao produto interno bruto (ii) (BiIboes de yens)

Acrcscin.os dos Emprés timos

(4) - .Pevísta do Banco Central, janei)'0 de 1979, col. 33, pag, 137 e Conjuntura Econômica, outubro de 1978, pag. 8, Tabela A.

(5) - International Financial Statisties, cols. 52d s 99b.

O segundo exemplo reside no fato peculiar do Banco Central, em nosso país, repassar emprés timos à rede bancária, priiicipalRESÍIKDS sobre 05 [■■BÚSITOS (6)

mente ao Banco do Brasil. Nestas condições a soma de empréstimos supera consideravelmente o mon tante dos depósitos à vista e a prazo.

(6) - Intcrnalional Financial StalisLies, cols 24, 25 o 32.

No propósito de assinalar me lhor a expansão do crédito do Banco Central via Banco do Bra¬

sil é interessante reproduzir os se guintes dados:

(7)

BnNCO DO BRASIL (Bilhões de cri/7ciros)

(nüc)

(7) - Bolc'íi:n <Jo íiíifico Ce.-ilral, .'nne-iro de 1979 , col . 1, (..in. e fol. 4. ;

O Banco Central para assegurar e do prazo de retorno dos depósi0 repasse de empréstimos à rede tos de importação, bancária, notadamente ao Banco do Brasil, recorre a múltip’as fon tes de receita. Á mais peculiar é a que diz respeito a receitas exigidas ^ para absorver cruzeiros, no pror grama de combate à inflação. As sim, os cruzeiros retirados do mer cado por meio da venda de L'tras foram reintegrados à circulação através dos repasses do Banco Central. Os depósitos de importa ção, instituídos para reforçar a retirada de cruzeiros, voltaram ao mercado nos repasses dos emprés timos.

A despeito do emprego de me didas acertadas, deixou-se de com bater a inflação, porquanto os ins trumentos de restrição dos meios de pagamento converteram-se em alavancas propulsoras da oferta de moeda, Agora, surgem dificul dades de restringí-la, diante do vencimento das Letras do Tesouro

No caso da devolução do.s depó sitos de importação, imaginou-s3 inteligente e engenhoso procedi mento de redução gradativa da exigência de novos depósitos e es tabeleceu-se um esquema de res tituições parceladas dos depósitos feitos anteriormente. À providência da supressão e restituição dos de pósitos de importação adicionouse a disciplina dos subsídios à ex portação, de modo tal a suprimilos em futuro próximo, comp-^nsando-os com uma correção pau latina da taxa cambial.

É inegável a sabedoria e indis cutível a sagacidade da providên cia que 0 Governo tomou. No que se refere, porém, ao vencimento das Letras do Tesouro ainda não pudemos contar com igual decisão. Persiste o simplismo de emitir no vos títulos para liquidar os anti-

gos. Mantém-se um circuito de emissões e resgates, gerador de ju ros, desgarrados da atividade eco nômica, mas que influenciam fi nanceiramente os orçamentos nivel da taxa de juros do mercado. É um circuito financeiro encra vado na economia, isolado das ati vidades benéficas mas de nefasta influência na propagação do custo.

As receitas da venda das Letras do Tesouro, conforme já foi ex plicado, em vez de serem retidas como instrumento de controle mo netário, voltavam à circulação sob a forma de repasses de emprésti mos. Consequentemente, são somas que retornam aos Bancos, na li¬

e 0 ao recurva-

quidação dos empréstimos. Em vez de serem restituidas ao Banco Central são reaplicadas. Havendo somas substanciais para emprésti mos, provenientes das sucessivas transferências do Banco Central no passado, é admissível a descontinuidade do processo. Não vamos reduzir o montante do crédito, mas podemos suprimir a expan são. Se não estou equivocado, é pro vável que 0 montante das trans ferências do Banco Central mercado, como supridor de sos, possa ser estimado pelo Ba lanço Consolidado das Autorida des Monetárias, nos seguintes lores:

(KiLüDLS in: Cr,u/.i;iKos)

SALDOS (5)

Conlribuiçíío iro Banco Ccnlral

86 181

127 642

195 471

300 912

496 426

668 029

8S3 744

Total idüdo iros rir.prõsliiiios

153 375 238 462

370 309 579 580 915 299 1 382 635 1 991 015

(8) - Bolcrtiin do Banco Central, oaneii-o da 1979, pag. 17 col. 33. col, 40 0 pac. 137,

Entre 1977 e 1978 a expansão to tal do crédito foi de 608.580 mi lhões de cruzeiros, contendo a con tribuição de 215.725 milhões do Banco Central. No Orçamento Mo¬ netário para 1979, segundo o que foi publicado, preserva-se o regi me de repasses de empréstimos do Banco Central para a rede bancí ria, com destaque para o Banco do

pressão sobre a alta dos juros, pois

Autoridades vendem as Letras sob a angústia de resgatá-las e efetivam o pagamento de descon tos com elevada margem de preci pitação. as

Os repasses de empréstimos do Banco Central e o redemoinho das Letras do Tesouro desmoralizam qualquer política de combate à in flação.

É bem provável que o Governo tivesse que tomar medidas com plementares de assistência ao cré dito agrícola e às exportações, me diante 0 sistema de compensação da diferença entre taxas subsidia das e às do mercado.

As calamidades verificadas em vários Estados, impondo substan cial assistência financeira, permitem a implantação imediata do que se propõe. Poder-se-ia, po rém, preparar o esquema para o próximo ano.

Começamos esta exposição men cionando 0 exagero do financia mento por meio do crédito o o des caso pelo capital próprio das em presas. Insistímos no perigo dessa tendência porque ela traduz o en fraquecimento das empresas. Uma vez enfraquecidas as empresas, as possibilidades de progresso decli nam, com desastrosas repercussões sobre os indivíduos e, conjunta mente, sobre o país.

Brasil. Adotada a supressão dos sistema financeiro fi- repasses, o caria, em 1979, com um saldo de crédito pouco superior ao de 1978. Não obstante o vulto do saldo e a exorbitância do crescimento em anteriores, haveria queixa de nao anos falta de crédito. O mercado ale garia insuportável ilíquidez. Mas se, simultaneamente, com a su pressão dos repasses de emprésti mo fosse efetivado o resgate das Letras do Tesouro, a liquidez do mercado estaria assegurada. O Banco Central, em decisão única corrigiría o grave erro de ter in corrido em Banco de Fomento e quebraria o círculo vicioso de emis sões e resgastes das Letras do Te souro, circuito que impede que as Letras desempenhem a função re guladora do meios de pagamento. Terminaria a influência nefasta da — III —

Quanto mais as empresas se en dividam, mais crédito necessitam e quanto mais crédito recebem maior a pressão sobre o suprimen to da moeda, gerando sucessivas altas de preços. Os ajustes sala riais tornam-se inevitáveis e ine vitavelmente crescentes exigência, com da elevação dos preços. As autori dades desejosas de combater a in flação, sentem-se impossibilitadas de reduzir o crédito porque as em presas não dispõem de capital pró prio para levar a efeito suas ope rações. Contudo, a precipitação da desvalorização da moeda, impõ© uma restrição que conduz à reces são. Para sair da recessão volta-se à inflação.

em sua o prosseguimento

Há descontentamento, embora, ainda, não seja o caso de desespe ro. As opiniões se contradÍ5^em, ca minhando, porém, para o consenso da falência do capitalismo e da li vre iniciativa. Nada mais injusto e equivocado, porquanto o que ne cessitamos é de livre iniciativa prida de capital próprio para exer cer sua força de progresso. Do que necessitamos é da integração do trabalho na esfera do capital. Em vez de redistribuição de renda, ca recemos da distribuição da pou pança. Cumpre às empresas a con tribuição de somas destinadas a um fundo global de poupança dos empregados, cujas somas sejam aplicadas por instituições financei ras particulares na subscrição de ações novas ou quotas de empresas que realizem investimentos. Os em pregados serão os proprietários das ações e das quotas do con junto das empresas. A seus salá rios adicionam-se, nas folhas de pagamento, os dividendos e lucros encaminhados ao fundo global e por este distribuído aos emprega dos de todas as empresas, segundo os registros mantidos pelo fundo global, administrado por represen tantes dos empregados, dos em pregadores e do Governo. É de es perar-se que essa administração venha a encontrar um método ca¬

paz de evitar o elevado custo ge rencial dos Fundos de Investimen to, nocivo à distribuição de divi dendos aos quotistas. A crescente rentabilidade do Fundo e, portanto, aumento da distribuição de divi dendos seria mesmo assegurada pela indisponibilidade das quotas. No Brasil, como em vários paises, arrecada-se uma contribuição empresarial para o suplemento dos salários. Há, todavia, enorme des perdício das contribuições, uma vez que constituem mera transfe rência de recursos, sob a falsa fi losofia da validade da redistribui ção de renda. É falsa porque o acréscimo da renda do trabalho é feito em detrimento da geração da renda.

O afluxo de renda aos assalaria dos não deve ser em detrimento da capitalização das empresas. Di ficultar a capitalização é cercear a geração de renda, tornando im possível o aumento de sua distri buição. Mais grave ainda quando se procura redistribuir a renda produzida retirando-se parcelas que seriam destinadas à capitali zação. E é precisamente esse erro que se vem cometendo nos países desenvolvidos, conforme foi assi nalado nos primeiros quadros, re forçados com os seguintes: su-

Rl:ída ;{ACIo;;al dos lsiados u:;ílos

(SALmKIOS E LUCROS) (BiUiões de dõlõrcs)

Bssdobranientos principais

e vencinsntos...

de firnas de empresas:

a) antes do imposto de renda

b) depois do impos to de renda SupleíTiento aos salários (contribuições do empre gador)

FONTE: Statistical Abstract, 1975, Tabela 606.

As tabelas justificam plsnamente 0 alarme da burocratização. A despesa com o pessoal do Gover no de 1S50 a 1970 aumenta de 22 para 115 bilhões de dólares, sando de uma participação de 9% para 14% sobre a renda nacional, enquanto o nível da proporção dos salários da área particular tém-se mais ou menos estável. Por outro lado, existem os “suplemen tos salariais” que são somas pagas pelas empresas e destinadas a se guro, pensão, saúde e outras con tribuições sociais. Tais importân cias crescem de 7 para 79 bilhões de dólares. O mal dessas contribui ções está no enfraquecimento dos lucros (reduzidos, também pela bu rocratização) . Contudo, as contri buições poderiam ser capitaliza das, em benefício dos assalariados e das empresas. Em vez de conce der-se um suplemento salarial, a título de redistribuição da renda produzida, sacrificando-se talização, dever-se-ia

man- no-se uma ano. em

a cap:capitalizar nas empresas o suplemento sala rial. O resultado da capitalização, ou sejam os lucros corresponden tes seriam adicionados aos salá-

que se suplementa os salários com lucro da capitalização. Se adi cionarmos sucessivamente as so mas dos suplementos a partir de 1940 até 1970: 0 pas- admitindo que anualmente os suplementos sejam encaminhados ao reforço do ca pital das empresas, mediante subs crição de quotas ou ações, em me de fundos de propriedade dos assalariadctô, em 1970 o valor da capitalização seria de 670 bilhões de dólares (9). Admitindo rentabilidade líquida distribuivel de 8%, o lucro a ser adicionado ao salário seria de 54 bilhões de dólares, quantia aproximadamen te igual ao suplemento desse Haveria, entretanto, a indiscutível vantagem do lucro de 124 bilhões de dólares de 1970 ser acrescido de 54 bilhões de dólares perfazendo o total de 178 passando a correspon der a 22% da renda nacional, lugar de 15,60%, Todo esse aumen to sem reduzir os salários, nem os suplementos.

Os assalariados participariam, em termos globais, dos lucros das empresas; manteriam uma fonte supridora de aumento de seus sa lários; manteriam um patrimônio transferível a seus herdeiros. Es taria, desse modo, assegurada r Ihoria da distribuição da renda, sem^os inconvenientes da redistri buição que ao favorecer a uns pre judica a outros, trazendo, como consequência o que estamos obser vando: inflação, desemprego, falnos.

No primeiros anos, os lucros das aplicações são bem inferiores aos montantes dos suplementos, Na sucessão das acumulações os lu cros se aproximam das anuais dos suplementos. Além dis so preserva-se a solidez da capa cidade produtiva, ao mesmo tempo amesomas

ta de confiança, desânimo. Tudo pode ser eliminado com o isso principio da participação da capi talização, como meio de assegurar a distribuição em plena harmonia com 0 desenvolvimento. É o elo da integração do desenvolvimento com a reforma.

No Brasil estamos mais próxi mos da finalidade acima proposta porque as contribuições exigidas das empresas visam expressamen te à participação dos empregados no lucro do conjunto das empre sas, mediante prévia capitalização das contribuições arrecadadas. A lei brasileira adotou o principio da distribuição da poupança, reco nhecendo como anti-econômica a redistribuição da renda. Na verda de, a riqueza a distribuir somente se apresenta exequível quando se amplia e se intensifica a oportu nidade de produzir, com o aumen to de produtividade e de eficiência.

A pobreza é desconfortante e re voltante com a ostentação do su pérfluo. Não chegaremos, porém, a bons resultados, nivelando a po breza. É fundamental generalizar os investimentos e restringir o afluxo populacional.

Faz bem a Igreja em condenar o consumo ostentatória, perante a miséria, e pleitear a diminuição das desigualdades. Mas a pregação nem sempre é construtiva porque, frequentemente, a riqueza de uns é associada à pobreza de outros. No inicio do capitalismo, a pobreza reinante na Inglatsrra era contundente. Escritores, como Charles Dickens, celebrizaram-ss

no relato da vida dos pobres, em Londres. É compreensível, pois, que tendo o Cardeal Albino Luciant decidido a escrever cartas a pes soas ilustres do passado, publica das no “Messagero di S. Antonio”, ocorre-se-lhe lembrar, iniciadmente, de Dickens. (Tenho a Idéia de que essas cartas contribuiram para à ascensão de Luciani a João Paulo I).

Luciani declara sua simpatia e admiração pelo escritor. Comuni ca-lhe que várias décadas após as suas novelas, a pobreza e as in justiças foram remediadas, na In glaterra e nos demais países indus trializados. A melhoria da vida dos operários resultou da força da união. Relembra a fantasia lite rária de cunho marxista que des creve a marcha triunfante de um camelo no deserto, orgulhoso de espezinhar os grãos de areia. Mas o vento do deserto convidou esses grãos a se unirem em compacta nuvem, sufocadora e soterradora do camelo. Os operários, continua Luciani, que viviam debilmente dispersos como os grãos de areia, uniram-se, impulsionados pelos sindicatos e conquistaram notável melhoria. Do passado para o pre sente, avançaram em todos os campos, atingindo melhor padrão de vida, maior garantia social e apreciável nível cultural. Todavia, Luciani sente a persistência de uma inquietação e observa terem as queixas tomado vulto entre os países ou mesmo entre regiões de um mesmo país. Ao escrever para Marconi, lou vando-lhe a tenacidade nas pes-

quisas e o engenho nas descober tas, reconhece que esse procedi mento, próprio do capitalismo, me rece reconhecimento por promover 0 progresso e assegurar a liberda de pessoal; mas pode ser censura do por ter infligido grande sofri mento aos pobres, no século pas sado, e manter, em nossos dias, profundas desigualdades.

Nas considerações formuladas nas missivas a Dickens e a Marconi existe implícita a inferência do enriquecimento a custo da pobreza quando, de maneira mais precisa, deveriamos falar na falta de gene ralização do enriquecimento, por falta de distribuição da poupança,

Distribuir a poupança significa generalizar a capacidade de inves tir e, consequentemente, intensi ficar e ampliar a geração do lucro, de modo a torná-lo acessível a grande número de indivíduos. Trata-se de descentralizar a riqueza, tornando exequível a melhoria da distribuição da renda, sem os pre judiciais inconvenientes de sua re distribuição, responsável pelo en fraquecimento da economia e pre servação da desarmonia social.

No roteiro da distribuição da poupança, ou seja a distribuição da renda aplicável em investimen tos empresariais está o caminho da eliminação da pobreza, sem os de sentendimentos sociais.

O Papa Leão XIII, tal como seus sucessores, preocupado com o cho cante contraste entre a situação dos empregadores e dos emprega dos, mas não menos apreensivo com as reações revolucionárias da

supressão da propriedade, apelou para a compreensão dos homens na Encíclica “Rerum Novarum”, o mais sábio documento até hoje elaborado no Vaticano.

A valorização do trabalho huma no, diz a “Rerum Novarum”, depen de da manutenção da propriedade. A lei deve ampará-la e na política de sua aplicação cabe o empenho de generalizá-la. Entretanto, em lugar dos Governos e das prega ções eclesiásticas seguirem o ca minho sereno da generalização da propriedade, como fonte equitativa da distribuição da renda, insis tem e continuam a insistir no conflito da redistribuição da renda.

Interessante e muito importan te assinalar é que às vésperas do centenário da “Rerum Novarum”, as idéias de Leão XIII tenham si do absorvidas no Brasil, no “Pro grama de Integração Social”. Nes se “Programa” a finalidade consis te em distribuir aos empregados a poupança destinada a fortalecer a capacidade produtiva das empre sas. São investimentos geradores de lucros a serem adicionados aos salários. B um sistema que asse gura a difusão da propriedade. Os empregados passam a ser acionis tas ou quotistas do conjunto das empresas. Integra-se, em um todo coerente, capital e trabalho, A convergência do capital e do tra balho, prevalente na produção, continua a prevalecer no produto. Trata-se de roteiro econômico pro pício à harmonia social, ao forta lecimento das empresas e à ga rantia do desenvolvimento com estabilidade dos preços.

BRASIL: — O ESFORÇO DA HEVEA PARA SOFISTICAR O PLÁS TICO — Em, 1977, 28% do faturamento de 350 milhões de cruzeiros da Hevea (uma indústria paulista de plásticos, ligada ao grupo Forsa) provinham da linha de artefatos domésticos (o restante veio da linha de componentes plásticos para a indústria de autopeças, eletroeletrõnica, etc). Este ano, aquela participação saltará para 40% e, de acordo com a empresa, deverá se fixar em 50%, a partir de 1979. Duas razões principais levaram a Hevea a essa estratégia. Primeiro, o fato de a rentabilidade dos produtos destinados ao consumo doméstico ser bem mais atraente. Segundo, o deslocamento de boa parte dos pedidos de componentes industriais para aparelhos eletroeletrônicos para a fábrica que a empresa acaba de instalar na Zona Franca de Manaus. A estra tégia escolhida foi a de desenvolver produtos que, além de preenche rem brechas do mercado, fosse altamente inovadores. Surgiu, então, a linha Eva, que entre outros itens tem um balde de gelo, potes hermé ticos para a conservação de alimentos, um espremedor de laranjas com peneira acoplada e uma caixa plástica para acondicionar artigos de corte e costura. Por sinal, a Hevea para não estar só nessa tenta- tiva de atrair para o plástico o consumidor de maior poder aquisitivo. A Trol lançou em março uma linha de potes plásticos para mantimen tos e, segundo Walter Penna, gerente de marketing da empresa, tem planos para novos produtos destinados aos consumidores das classes A e B.

rfc. SECADOR DE CAFÉ SUBSTITUI TERREIRO — A era j terreiro pode estar começando a chegar ao seu . Buscando superar dificuldades de entressafra e partindo de um secador de arroz, a Indústria de Máquinas Vitória, de Pelotas, construiu, anos de trabalho e testes, um secador de café que, informa, substimi completamente o tradicional terreiro. A secagem mecânica do cate sempm constituiu um grande desafio para os fabricantes de secadores devido ao seu alto teor de umidade. Enquanto outros pro dutos agrícolas tem uma umidade variável entre 20 e 22%, o café possui i^a umidade de até 70% no momento da colheita. Mas essas dificul- aades foram superadas pela empresa e a secadora já está em condições de ser comercializada. Segundo a Vitória, as vantagens econômicas e operacionais do secador são excepcionais. Ele deverá ser fabricado em seis tamanhos, correspondendo a capacidades de secagem de 50 a 500 dezesseis horas consecutivas de operação, reduzir a umidade do café para apenas 16% * ^ maneira uniforme . Na secagem tradicional esse trabalho e feito num período de dezesseis dias, e como o emprego de ^ ^ conseguir um teor de umidade uniforme de 16 /o seria da maior importância, permitindo a armazenagem sem problema de mofo por um prolongado período. Evitaria, ainda, despe sas para construção de terreiros e facilitaria um programa de controle de armazenagem sem alterar a qualidade do produto.

e a

EDUARDO CELESTINO RODRIGUES

1 EVOLUÇÃO DA CARGA

INTERURBANA

TRANSPORTADA

O autor defende a tese do trans porte de massa, ao qual deve ser dado relevo. A carga interurbana transporta da no Brasil tem crescido, em mé dia 10,6% ao ano, desde 1970, atin gindo em 1976 um transporte total de carga de 324 bilhões de t. km, com a seguinte evolução:

viário 1'm roviãriü (●.ibntaRoni »ul

'”j '.ir 1 o For Oai-,'i .-ijp-m liii t ()'■. 1 ar IO

:!iiii .: ÜO lÍL'-: Tr. !o .!a a..poi-los : t; r;; o P.H; (Ociparii: ●, r,i ü r /\on.*;viuLÍra t i". lh;vi.ii v.*,i valore;- r. 0,002 bilhÕo.s l.bn

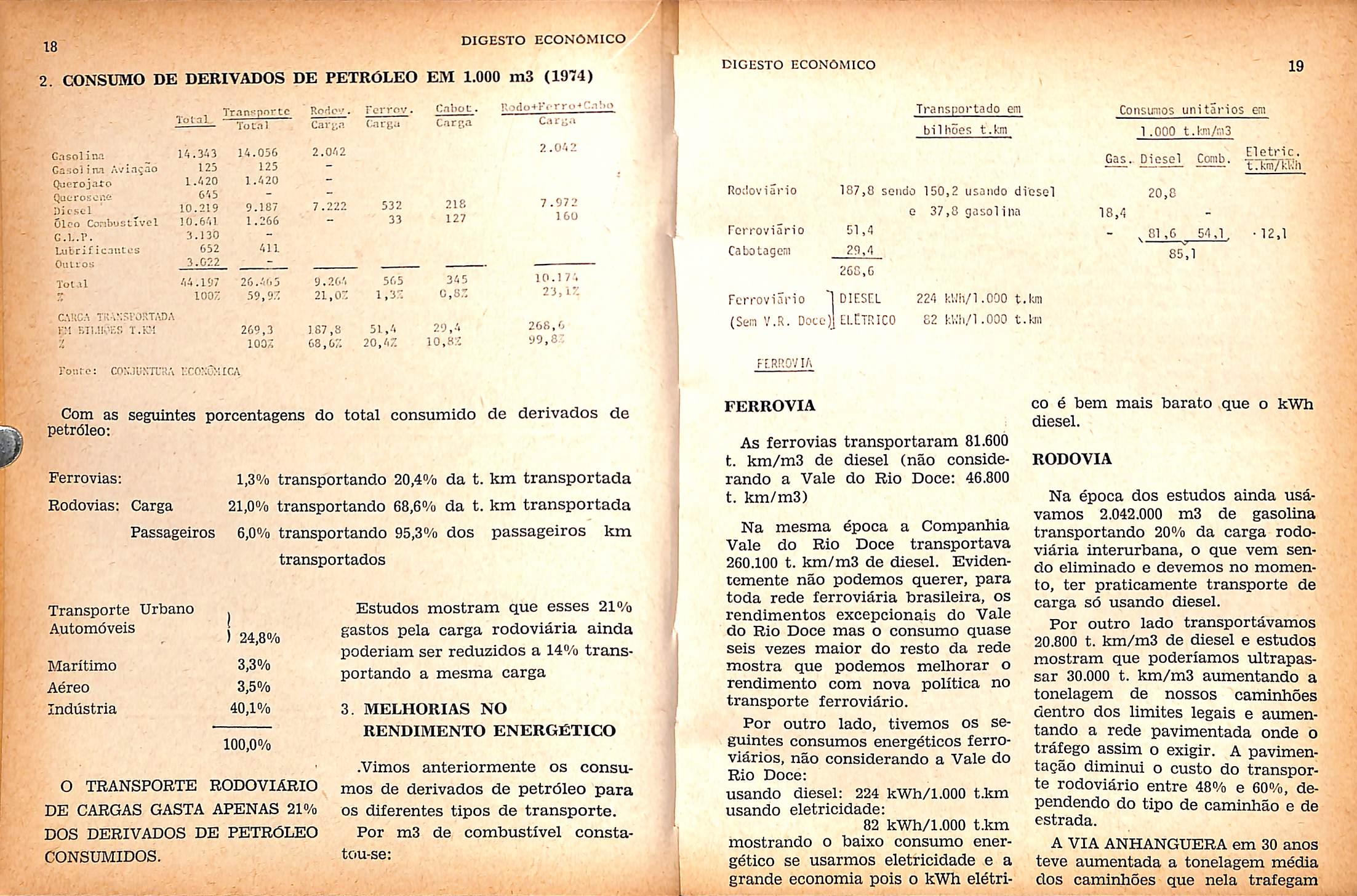

2. CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EM 1.000 m3 (1974)

G.nsolin.i

Ga;;olinn Avinçao

Quproj.^ic'

qucroKcaí.^

Diesel

Oleo CoribuiiLÍvel c.L.r.

Liilrifienntes

Cultos

Com as seguintes porcentagens do total consumido de derivados de petróleo:

Ferrovias:

Rodovias: Carga

Passageiros

Transporte Urbano

Automóveis

1,3% transportando 20,4% da t. km transportada 21,0% transportando 68,6% da t. km transportada 6,0% transportando 95,3% dos passageiros km transportados

Estudos mostram que esses 21% gastos pela carga rodoviária ainda poderiam ser reduzidos a 14% trans portando a mesma carga

O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS GASTA APENAS 21% DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CONSUMIDOS.

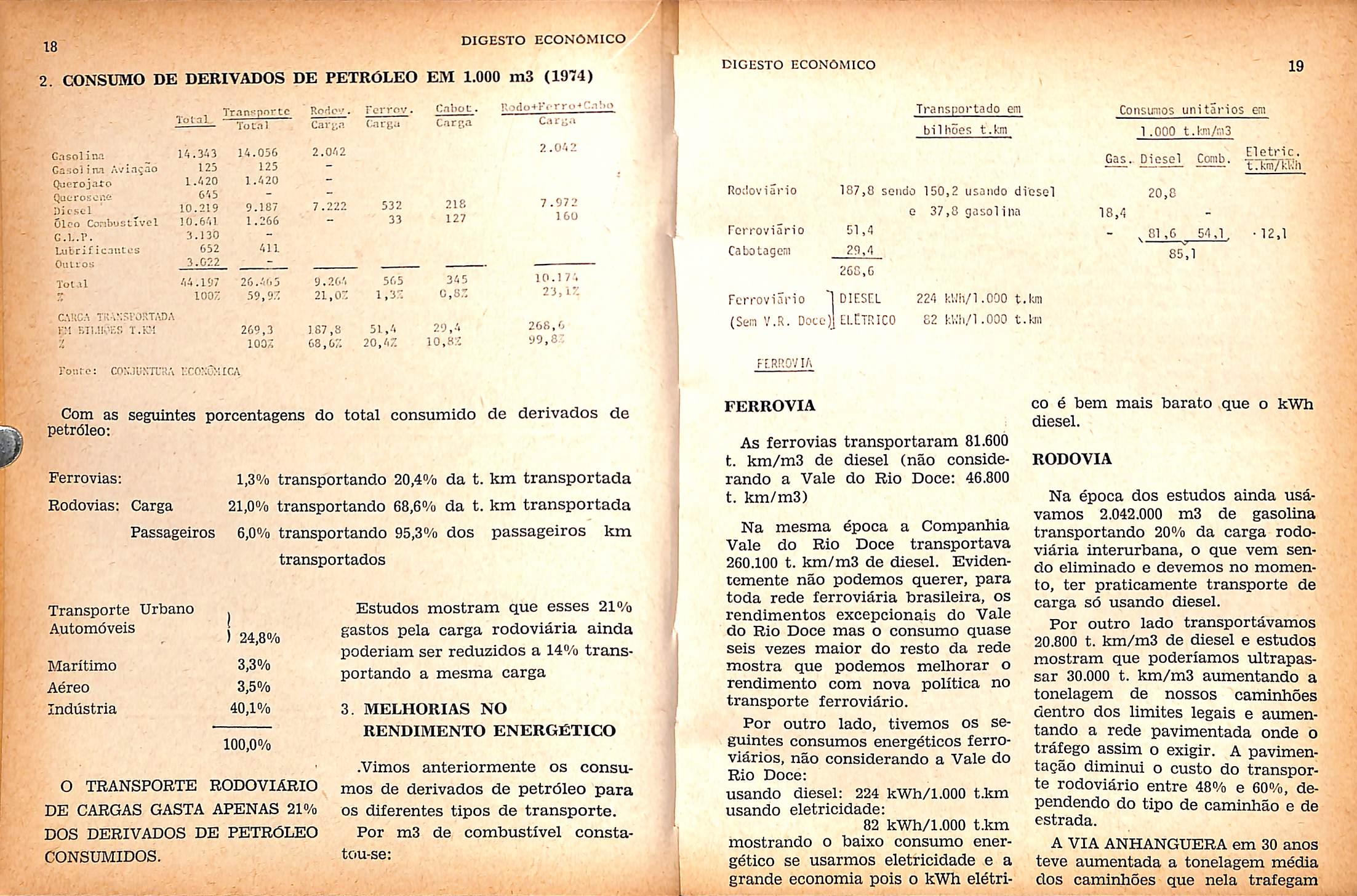

.Vimos anteriormente os consu mos de derivados de petróleo para os diferentes tipos de transporte. Por m3 de combustível constatou-se:

Co ns um o s unit5t-ios -cni

Transportado cni bilhoos t.km 1.000 t.km/r,i3 _Ele_b'ic. t. km Gas. Diesel Comb.

Rodoviário 107,0 sondo 150,2 usando dioscl e 37,8 gasolina 20,8 18,4

ferroviário

Cabolagoni

Ferroviário

DIESfL

(Sen V..R. Doce) Ll.Cir.ICO

FéRROVIA

224 .000 t.km

82 kv;ii/1 .000 t.kw

FERROVIA

As ferrovias transportaram 81.600 t. km/m3 de diesel (não conside rando a Vale do Rio Doce: 46.800 t. km/m3)

Na mesma época a Companhia Vale do Rio Doce transportava 260.100 t. km/m3 de diesel. Eviden temente não podemos querer, para toda rede ferroviária brasileira, os rendimentos excepcionais do Vale do Rio Doce mas o consumo quase seis vezes maior do resto da rede mostra que podemos melhorar o rendimento com nova política no transporte ferroviário.

Por outro lado, tivemos os se guintes consumos energéticos ferro viários, não considerando a Vale do Rio Doce;

usando diesel: 224 kWh/1.000 t.km usando eletricidade: 82 kWh/1.000 t.km mostrando o baixo consumo ener¬ gético se usarmos eletricidade e a grande economia pois o kWh elétri-

CO é bem mais barato que o kWb diesel.

RODOVIA

Na época dos estudos ainda usa vamos 2.042.000 m3 de gasolina transportando 20% da carga rodo viária interurbana, o que vem sen do eliminado e devemos no momen to, ter praticamente transporte de carga só usando diesel.

Por outro lado transportávamos 20.800 t. km/m3 de diesel e estudos mostram que poderiamos ultrapas sar 30.000 t. km/m3 aumentando a tonelagem de nossos caminhões dentro dos limites legais e aumen tando a rede pavimentada onde o tráfego assim o exigir. A pavimen tação diminui o custo do transpor te rodoviário entre 48% e 60%, de pendendo do tipo de caminhão e de estrada.

A VIA ANHANGUERA em 30 anos teve aumentada a tonelagem média dos caminhões que nela trafegam

de 4,01 toneladas para 10,35 tone ladas e pode aumentar ainda mais. Ê o que devemos fazer com os ca minhões que trafegam em nossa rede pavimentada.

4. SUBSTITUTOS PARA OS DERIVADOS DE PETRÓLEO

A economia do país está se exau rindo com 0 dispêndio anual de mais de 4,4 bilhões de dólares (qua se 40% da nossa exportação) para a aquisição e transporte do petró leo que importamos, petróleo que representa quase a metade do nosso consumo energético.

Em 1978 produzimos 9,33 milhões de m3 de petróleo e gás (27% na

plataforma continental), apenas 16,0% do nosso consumo e essa por centagem vem caindo nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, somos ricos em solos -f- energia solar + água, que através da fotossíntese, produ zem madeira, cana de açúcar e plan tas oleaginosas, elementos esses que representam as grandes soluções para resolvermos nossa atual crise energética.

Para a substituição total da gaso lina e parcial do diesel o processo mais rápido será o uso do álcool, o que já vem sendo usado em mistu ra com gasolina como mostra o qua dro seguinte:

co::.su.^:o m dl: i.nsíos

SÃO PAULO

Xlcüoi Anidro cntif:;;uc para riísCii rn nRASI.L

1’iircic: .do

Con;iu:io de £a.so! ina Consij.no de Car.ol ín.i 1’arrio. .á l.:c)o 1 :íií ;; ciir. no

Aiii<li-o entrej^uc par.-i nincur.i

A produção do álcool etílico MOTORES A GASOLINA

(ETANOL) tem crescido muito nos últimos anos. Em milhões de li tros de uma produção de 664 em 1976/77 passamos a 1530 em 1977/ 78, 2.540 (2.150 para mistura) em 1978/79 e prevê-se 2.800 milhões de litros na próxima safra.

(MOTOR OTTO)

Nos motores a gasolina, o álcool pode ser aditado à gasolina e com vantagem.

O álcool melhora a octanagem (capacidade de suportar pressão sem detonar) da mistura quando adicionado à gasolina.

A OCTANAGEM AUMENTA COM A PORCENTAGEM DE ÁLCOOL NA MISTURA

Numero áe Octanas

Quando a porcentagem de álcool na gasolina é baixa o carro "bate pino”, o que corresponde à mistura detonar antes do tempo.

O álcool aditado à gasolina subs titui, com vantagem, o aditivo chumbo-tetra-etüa, que é altamente poluidor e é importado.

Já vimos que em São Paulo, em 1967, já se usou 13,5% de álcool ani dro misturado à gasolina.

Durante a II Grande Guerra, no quinquênio 1942 a 1946, chegou-se a usar 42% de álcool misturado à ga solina.

Já foi lançado carro usando 100% de álcool hidratado.

uso de álcool 100%, este torna o motor 5% mais potente e consome 10% mais combustível.

MOTORES DIESEL

Ie a

A TELESP de São Paulo está usando 400 carros adaptados movi dos 100% a álcool. Nas mesmas condições a Copei do Paraná tem 100 carros, a TelebrasíUa 50 Celpe de Pernambuco outros 50.

POTÊNCIA DOS MOTORES

Alterando a taxa de compressão do motor (relação entre o volume inicial da mistura ar-combustível e o volume final) de 7:1 (para uso com 100% gasolina) para 10:1 (para uso com 100% álcool), o álcool for nece torque e potência motor 5% maior que a permitida pela gaso lina.

CONSUMO ESPECÍFICO DO COMBUSTÍVEL

O Circuito de Integração Nacio nal, na extensão de 8.000 km, foi percorrido por 3 carros nacionais usando 100% do álcool hidratado e provou que, em relação aos car ros usando gasolina, houve melho ria de potência, melhoria do tor que, menor perigo de incêndio, maior durabilidade do motor e das peças, menor poluição e consumo 10% maior.

Resumidamente: adaptando a ta xa de compressão do motor para

Importaremos menos petróleo se conseguirmos economia de GASO LINA, DIESEL E ÓLEO COMBUS TÍVEL proporcional à produção desses três produtos, daí o interesse em diminuir o consumo do DIESEL e do ÓLEO COMBUSTÍVEL.

O álcool, que tem alta octanagem, não pode ser injetado em substitui ção ao diesel. O combustível no motor diesel ao contrário do motor a gasolina deve inflamar-se com mais baixas temperaturas e pressões e essa propriedade é caracterizada pelo índice de cetanto que é alto no diesel e baixo no álcool.

Assim como se aumenta a octa nagem da gasolina usando aditivos como o álcool e o chumbo-tetraetila, o índice cetano do álcool pode ser aumentado com aditivos espe ciais.

Pensa-se usar nos motores diesel álcool com 10% de nitrato de amila ou usar 100% álcool nos motores diesel usando vela adicional para inflamar o álcool.

Outras alternativas aparecem com motores diesel multi-combustíveis permitindo uso de dois ou mais combustíveis ao mesmo tempo:

CTA

i«r

" Usando 40% diesel injetado nor malmente e 60% de álcool introdu zido no motor em mistura com ar através de carburador adicional

para alimentar o motor com a mis tura ar -t- álcool.

DETROIT ALLISON (GM)

Com alto índice de compressão (23:1) e usando uma mistura 80% álcool e 20% óleo de mamona. Já temos caminhões e ônibus trafe gando no Brasil com esse motor. E o motor usando praticamente qualquer combustível líquido inde pendente do número de octanas ou índice de cetano:

TEXACO (TCCS), que é um mo tor da classe dos chamados MOTO RES DE INJEÇÃO DIRETA COM CARGA ESTRATIFICADA (DISC) que opera com economia idêntica aos motores diesel.

OUTRAS VANTAGENS

NO USO DO ÁLCOOL

É uma energia renovável.

Todo o investimento é em moeda nacional, sem dispêndio de divisas.

À medida que formos substituin do gasolina e diesel por álcool, tere mos que ir adaptando a produção porcentual dos derivados de netróleo e, ao mesmo tempo, importan do, transportando e destilando me nos petróleo.

Nesse interim devemos pesquisar o problema dos motores a diesel, usando parcialmente álcool, 100% de óleos vegetais.

Usando progressivamente menos petróleo, vamos destilar cada vez menos petróleo, e não necessitare mos construir novas refinarias. Podemos, ao mesmo tempo, desa celerar o programa de navios para ou

a importação de petróleo, o progra ma de terminais petrolíferos e o programa de oleodutos para o transporte interno.

E, principalmente, em lugar de darmos dólares aos árabes, vamos dar cruzeiros a nós mesmos brasi leiros.

Se colocarmos as destilarias de álcool o mais próximo possível dos vários centros de consumo e tiver mos um plano racional de tancagem e mistura, vamos ter pouco a transportar, evitando o turismo do álcool.

Para substituir 100% da gasolina e 60% do diesel precisaríamos plan tar 60.000 km2 de cana e daríamos, ao interior do país, uma enorme contribuição para seu progresso, be neficiando brasileiros que lidam com a terra.

Podemos pensar ainda em álcool de mandioca onde houver lenha fá cil e barata para queima na destila ria e álcool metílico, METANOL extraído da madeira (solução boa para os CERRADOS (eucalipto) e AMAZÔNIA), do carvão mineral (so lução boa para o SUL) ou de gás.

Dado o aumento da produção de álcool, o problema agora está no preparo da tancagem, transporte e mistura, aumentando a porcentagem do álcool na gasolina e logo mais na maior produção e adaptação de carros 100% a álcool e distribuição desse combustível nos postos de serviço.

A Indústria Automobilística ne cessita de um cronograma do gover no no uso do álcool para programar sua produção.

OLEOS VEGETAIS

I. COMBUSTÍVEL

Além da substituição nos veículos da gasolina por álcool o maior pro blema hoje é a substituição do diesei.

Já vimos que uma solução seria substituir 60% do diesel por álcool, ou até mais, usando aditivos espe ciais ou aumentando a taxa de com pressão dos motores, mas para uma substituição total, uma boa alterna tiva seria substituir o diesel por óleo vegetal (mamona, soja, algo dão, amendoim, marmeleiro e outros), o que deve ser objeto de imediatas pesquisas e experiências. No passado já usamos óleo de al godão de mamona.

car independentes do petróleo im portado. Forçosamente o preço do cUesel deve subir. Ele já foi igual ao da gasolina, em maio de 1972, e hoje é 56°/o do preço da gasolina (gasolina Cr$ 9,60, diesel Cr.$ 5,40), situação que não pode continuar, obrigando alta no preço do diesel.

O IMPORTANTE NÃO E TER AL TERNATIVAS ENERGÉTICAS DE CUSTOS EQUIVALENTE EM CRU ZEIROS; O IMPORTANTE E NAO GASTAR DÓLARES.

No passado, substituindo o die sel por óleo de algodão, aparecia um depósito de goma na câmara dos motores, o que pode ser obvia do pela introdução de uma certa quantidade de álcool em mistura com ar ou eliminação prévia da goma do óleo. descobertas de petróleo.

No Norte da África, antes das usava-se óJeo de amendoim substituindo óleo diesel).

Hoje o custo do óleo vegetal bru to pode assustar, gomado custa Cr$ 13,90 por litro, enquanto o litro do álcool anidro custa CrS 6,49 (o álcool hidratado CrS 5,52) e é vendido na mistura ao preço da gasolina CrS 9,60 mas, lembrando que o motor diesel some praticamente entre 75% e 50% do combustível do motor a gaso lina ou álcool, o óleo vegetal no mo tor diesel poderá se equivaler em preços aos do álcool ou gasolina no motor usando esses dois últimos combustíveis.

II. LUBRIFICANTES

O de soja desconnorsuas

Hoje o preço do diesel está mui to baixo (5,40) e a substituição ci tada pode parecer absurda, mas devemos lembrar que temos que fi-

O óleo de mamona (Castor-Oil é o seu nome no mercado internacio nal) como óleo lubrificante tem qualidades superiores aos óleos lu brificantes minerais e pode substi tui-los com vantagem, pois tem, em média, quilometragem de uso bem maior (30.000 km contra 3.000 km a 5.000 km dos óleos minerais malmente usados). Devido a altas qualidades tem sido usado como lubrificantes em turbinas de aviões a jato e foguetes espaciais. O óleo de mamona desgomado cus ta Cr$ 15,80/litro e, como rende muito mais, é bem mais barato que oc óleos lubrificantes minerais. Somos os maiores produtores e exportadores (mais de 60% do mer-

cado mundial) de óleo de niamona e podemos facilmente aumentar sua produção.

5. SISTEMAS DE TRANSPORTES

Sob o ponto de vista dos usuá rios, os sistemas se caracterizam:

Rodovias: Transporte porta a por ta e rápido, bom controle das car gas e custo maior.

Ferrovias: Transporte menos rá pido, dificuldade no controle das cargas e custo mais baixo que o ro doviário a partir de distâncias en tre 400 a 500 km.

Basicamente devemos pensar em usar CONTAINERS sempre que pos sível no transporte de carga geral para facilitar o transporte interno, permitindo integração dos diversos tipos de transporte: AQUAVIA — FERROVIA — RODOVIA, facilitan do o transporte porta a porta e pro porcionando transporte mais barato.

Criar terminais de carga permi tindo concentração de mercadorias para um mesmo destino e escolha do mais econômico meio de trans porte,

i. AQUAVIA

Hidrovias e Cabotagem: Trans porte mais lento e custo mais bai- Infelizmente no momento o controle de cargas não é bom e o custo não

Estudos é tão baixo, transporte entre o recentes para Rio de Janeiro e São Salvador, Re cife Fortaleza, Belém mostram van tagem no preço de cabotagem sobre rodovia entre 7% e 14%.

Devemos usar a CABOTAGEM para toda carga que transportamos paralelamente ao litoral, girá menores investimentos e me nores custos.

Isso exixo.

Rever as regras de pessoal de bordo; reformular o TRANSPORTE marítimo INTERNACIONAL; nos portos criar um sistema único de pessoal atendendo aos armadores para CARGA/DESCARGA e TRANS PORTE PORTO-VEÍCULO e PORTOARMAZÉM. Porto é lugar de CAR GA/DESCARGA e não de armaze nagem.

— Melhoria do nível do pessoal.

Dutos: Além dos oleodutos temos mineroduto de 420 km, de diâmetro, podendo agora um de 50 ciíi transportar 4,2 bilhões de t. km por ano de minério de ferro a custos considerados 10% dos ferroviários e outro de 120 km e 25 cm de diâ metro, podendo transportar 144 mi lhões de t. km de fosfatos por ano. com

6. POLÍTICA DOS TRANSPORTES

No TRANSPORTE DE CARGA, fazer maior uso do “Container” e transferir, nos casos possíveis, o máximo de carga para navios de CABOTAGEM.

— Estudo do uso dos NAVIOS, PORTA CARRETAS RO/RO cais especiais, livres das altas des pesas e burocracias portuárias que hoje oneram a cabotagem.

— Facilitar a movimentação dos CONTAINERS nos PORTOS.

— Uso de NAVIOS PORTA-CONTAINERS.

— Aumento das áreas de arma zéns nos portos ligados às opera ções de cabotagens.

Usar as HIDROVIAS onde isso for possivel: BACIA AMAZÔNICA, PARNAÍBA, SÃO FRANCISCO, TIETÊ-PARANÁ, AQUAVIAS DO RIO GRANDE DO SUL.

2. FERROVIA

a) Deve transportar primordialniente cargas homogêneas com va gões lotados, partindo de um termi nal de origem e chegando a um ter minal de destino que pode ser um porto.

São cargas de granéis líquidos ou secos (minerais, cereais e outros) ou cargas gerais colocadas em containers.

Hoje muita carga ferroviária é constituída de pequenas encomen das que na FEPASA representam 70% dos despachos e que utilizam deficitariamente vagões de até 55t para carregar em média 1,5 t. Essa carga terá que passar para as ro dovias,

b) Se traçarmos uma linha VITÓ RIA - BELO HORIZONTE - ARAXAUBERABA, RIO PARANA só a re gião ao Sul dessa linha tem condi ções de ter cargas para ferrovias que representaram em 1977 mais de 90% da t. km ferroviária trans portada.

Ao Norte dessa linha só temos condições no transporte do minério do Amapá e' futuramente nO( de Ca rajás.

Mesmo na região Centro-Sul da linha traçada poucas mercadorias poderão ser transportadas por fer rovias com lucro: minérios (o mi nério de ferro representou em 1977 €6,3% da t. km transportada por

ferrovias, o carvão mineral 2,2°/o e o calcáreo 1,3%), derivados de pe tróleo (5,8%), cimento (3,4%), pro dutos siderúrgicos (3,1%) e meta lúrgicos, cereais (trigo 2,4% e soja 1,7%), fertilizantes (1,5%), álcool, açúcar, automóveis, containers e materiais homogêneos, mas são ne cessários preparo de terminais de origem e destino.

Com o aumento das safras de ce-

reais, açúcar e álcool, novos termi nais terão que ser criados,

c) Melhorar os troncos ferroviá rios de grande densidade de carga com melhoria da via permanente, uniformização da bitola para 1,60 m e eletrificação,

d) Não deve transportar passaEsse trans- geiros interurbanos, porte deve ser feito por ônibus que hoje transportam 96% do transpor tado.

Convém lembrar que as ferrovias tem 3 transportes principais: o de carga nos quais elas devem con centrar sua atividade, o de passa geiros interurbanos que é altamen te deficitário e deve ser substituí do por ônibus, sempre que possível, e o de passageiros metropolitanos e suburbanos que devem ser incen tivados com subsídios, dado seu ráter social. ca-

3. RODOVIAS

a) É o meio mais barato de trans porte até 400 a 500 km (dependen do basicamente do custo do diesel) e de mercadorias não granéis e não colocáveis em containers.

b) É o meio de alimentar e dis tribuir as mercadorias transporta-

das por ferrovia, hidrovia ou cabo tagem,

c) Ao Norte da linha traçada será o meio principal de transporte abrindo novos mercados.

d) É o principal e mais barato meio de transporte interurbano de passageiros (transporta 95,6% dos passageiros km transportados),

e) Maior velocidade, menor ca pital permitindo pequenas empresas privadas, maior aproveitamento do veículo, fácil deslocamento do veí culo de uma zona para outra, mecusto de construção,

í) A rodovia vem desempenhan do papel importante na Integração Nacional.

hoje no Oeste e, no futuro, no No roeste e Norte do continente sulamericano.

Além disso, a rodovia é, primordlalmente, a estrada de penetração em zonas novas criando mercado em alguns casos para futura ferro via.

TRANSPORTE COLETIVO NAS AREAS METROPOLITANAS

Deve ser dado, cada vez mais, re levo ao TRANSPORTE DE MASSA^ em lugar do transporte individual, e incentivar, com substancial ajuda federal, a construção de METRÔS e PRÉ-METRÔS nas grandes trópoles, conjugado com as ferro vias. nor merodovias

Primeiro foi a Belém-Brasilia, de pois a Brasília-Acre e hoje a Tran- samazônica, além de uma série de de ligação inter-regional.

Sem a . . impossível a abertura da Amazônica sendo feita nos últimos

Belém-Brasilia teria sido como vem anos.

Sem a infra-estrutura rodoviária teríamos a desejada Integra-

Das grandes metrópoles, usar,, conforme o caso, os seguintes sis temas que devem sempre ser inte grados quando for usado mais de um sistema:

— ônibus elétrico ou usando ál cool ou bonde, em vias comuns nunca ção Nacional.

Coube à rede rodoviária preparar infra-estrutura de transporte para desenvolvimento do mercado in terno do Brasil, transformando-o, de “ ilhas ro continente integrado e o lança mento das bases para a integração latino-americana, primeiro nó Sul, a o isoladas, num verdadei-

— Ônibus elétrico ou usando ál cool ou Pré-metrôs (bondes) em vias privativas

— Transporte ferroviário subur bano eletrificado

— Metrô eletrificado

BRASIL: — O COMPLEXO INDUSTRIAL DE UMA EMPRESA: DOW QUÍMICA — Quando a Dow Química SA. iniciou suas atividades no Brasil, no ano de 1957, com a instalação de um escritório de vendas na cidade de São Paulo, a grande meta da companhia era construir suas próprias unidades industrias para a fabricação de produtos para o con sumo nacional e até mesmo para exportação. Com o crescimento gra dativo do volume de vendas e vislumbrando ótimas perspectivas de mercado, a Dow resolveu, durante a década de 1960, escolher um local para a instajação de seu complexo industrial. O local escolhido foi Gua- rujá, em São Paulo. O complexo industrial de Guarujá é hoje uma real’riade inaupstionáve].

Ocupando uma área de 1.400 m2 e com mais de 260 funcionários para movimentá-lo, o parque industrial conta com seu próprio Terminal Marítimo para manuseio de produtos de látices carbixilados de estireno butadieno, poliestireno Styron e polióis poliés- teres de marca Voranol, uma unidade de Concentrado de Pigmento de Cor e futuramente uma fábrica de Resinas Epoxi, que será transferida de Paulo. Com o início da produção do Complexo Industrial da Dow Qu^ca em Aratu, Bahia, o terminal passará a servir como ponto mtermediário de estocagem para que seus produtos sejam entambo- raaos e distribuídos para os vários consumidores localizados no Sul do a^. ^nio resultado da associação entre a Dow Química S.A. o Pirâ- ima^ Brasüia Indústria e Comércio, foi formada a empresa Produ- etroquimicos Nacionais SA. — Propenase, com o objetivo de famarca Voranol, utilizados na produção de espumas know-how para este projeto foi fornecido pela “The Company”, que é projetada como a maior fabricante de p p p eno glicol do mundo, componente essencial de colchões, tra- estofados, painéis de automóvel, material de limpeza etc. m lase de e^ansão, a Propenase pretende suprir a demanda total ^ mercado brasileiro, além de exportar Voranol para a Argentina ^ 1973, entrou em funcionamento a sngunda SdS^de eíthSin começou a produzir látices carboxi-

A aplicados na indústria de papel, tintas mil f AAT- o outros. No início, sua capacidade era de 35 rfo fá^riAQ solidos, em oito tipos de látices. Hoje, com a expansão mnnHn info capacidade aumentada, a Dow atende a crescente de manda mtema e as exportações para Venezuela, Colômbia, México'e industrial do Guarujá foi acrescido com uma fábnea de poliestireno. E começaram as atividades da Dow como pro- nacional de poliestireno de melhor qualidade, de alto impacto atóxico e resistente ao calor, igual ao produzido em outros países. Em’ setembro de 1976, a fábrica de poliestireno da Via Anchieta encerrou suas atividades sendo expandida a unidade produtora de Guarujá, passou a ser responsável pela sua produção total. Todos os produtos fabricados no Complexo Industrial do Guarujá são extensivamente tes tados nos devidos laboratórios de Controle de Qualidade, que existem em função das unidades industriais. que

Os Estados Unidos: Uma visão brasílei ra

CELSO LAFER

Desenvolvimento Econômico c

E.stabilidade Política — Dado.s e Fatos

O que me proponho fazer é uma análise necessariamente rápida do sistema político norte-americano, tentando ver como, a partir de uma perspectiva brasileira, alguns aspec tos da experiência política ameri cana merecem estudo e realce. A primeira observação que gostaria de fazer gira em torno do seguinte ponto: os Estados Unidos ingressa ram no terceiro século de sua exis tência independente com uma eco nomia que representa 1/4 do proííuto mundial e cujas dimensões su peram duas vezes a da União So viética, mais de três vezes a do Japão e cerca de quatro vezes a da Alemanha Ocidental. A assim cha mada diminuição do poder ameri cano, da qual tanto se fala, representa, a meu ver, antes a recupe ração econômica de países devas tados pela II Guerra, e também a emergência internacional de outros Estados — com a consequen te e crescente complexidade das re lações internacionais — do que um declínio dos Estados Unidos, cuja condição e situação, enquanto po tência de maior grandeza e pujança, parecem estar asseguradas no ho rizonte provável das próximas déca das. Um indicador dessa tendência, creio, é o dólar que, apesar da crise

Conferência pronunciada dia 2 de 7zoue7;ibro de 1976, na Universidade de Brasília, na “1.°- Jornada de Es tudos de Direito Americano". O au tor é professor da Faculdade de Direito, da USP- A eficiência prU vaãa do mercado e a estridência pública da solicitação política, vêm acionando com bastante sucesso, num clima de liberdade, a inova ção e a mudança do regime ame ricano.

do sistema monetário mundial, con tínua sendo a moeda-chave das transações econômicas internacio nais. A força do dólar provém pre cisamente do tamanho e do alcan ce da economia norte-americana, que tem tornado menos vantajosa qualquer outra alternativa. Esse desempenho, consequência do apro veitamento das potencialidades nor te-americanas no correr destes du zentos anos, indica que a trajetória dessa antiga colonia inglesa, a pri meira nova nação a dar entrada no concerto internacional, é uma tra jetória de sucesso que explica gor da imagem do “fazer a Amé rica”. Essa bem sucedida gestão da sociedade norte-americana vem do operada no quadro de institui ções vigorosas, que foram capazes de transformar-se e adaptar-se sem o VIsen-

rupturas constitucionais desde o Século XVIII. Trata-se, portanto, de um caso dos mais significativos de desenvolvimento econômico com binado com desenvolvimento polí tico, que sugere um exame do re gime político norte-americano, edificado nos termos da Declaração de Independência com a inspiração e a aspiração de garantir aos seus ci dadãos a vida, a liberdade e a bus ca da felicidade.

Origens

As raízes do regime norte-ame ricano remontam à experiência de colonias autônomas e independen tes, de diferentes credos religiosos, cujas pautas de conduta contribui ram para uma tolerância religiosa, política e econômica no contexto geográfico de um novo continente. Tal quadro criou condições para que a Revolução Americana, ao con trário da Francesa e, posteriormen te, da Rússia, não tivesse frentar nem o absolutismo dos gimes europeus, de suas respectivas épocas, nem o reino da necessida de e da pobreza, já que a vida nos Estados Unidos, com exceção da nódoa da escravidão e suas sequelas, viu-se assinalada por um amplo expectro de possibilidades, abertas à iniciativa individual dos seus habi tantes.

Há, neste sentido, importante es tudo de um professor norte-ameri cano — Louis Hartz. Hartz apon ta que os países colonizados pelos europeus, e marcados pela cultu ra européia, caracterizaram-se pela sua vivência do fragmento ideoló gico correspondente à fase da Hisque enre-

tória européia da épcoa em que fo ram colonizados. “ O começo não é apenas metade do todo, mas alcan ça o fim”, como diz Políbio, citado por Hannah Arendt. O fragmento americano, continua Hartz, a ijartir de uma observação de Tocqueville, deriva do fato de que os america nos nasceram iguais e, consequente mente, não conquistaram a igual dade. Este fenômeno resulta da ausência de um passado feudal e marca todo o pensamento político norte-americano, dando-lhe a carac terística do consensus lockeano. O padrão de política “whig”, de jo gar o povo contra a aristocracia, e vice-versa, aliando-se ora a um, ora a outro, não deu resultado pela ausência tanto de “aristocracia”, quanto de “povo”. Hartz ilustra bem este fenômeno pela análise do pensamento sulino anterior à guerra civil (pois o caráter burguês da aristocracia sulina não permitiu a construção de uma ideologia con servadora), bem como pelo estudo do “New Deal” posto que a ausênna tradição marxisNew Deal

cia de “povo ta, permitiu que o senvolvesse um pragmatismo social, dentro do consensus americano, sem ter tido que enfrentar os ataques da esquerda — como por exemplo os liberais na Inglaterra, ou os radi cais na França). de-

Esta experiência é importante para a compreensão da atitude nor te-americana no mundo moderno, pois a tradição liberal norte-ameri cana em política externa tem assu mido dois caminhos: isolacionismo (mais típico dos republicanos) — que responde ao desejo de não-con-

correr

taminação de uma elite puritana que não quer corromper a “socie dade pura” — ou então o desejo de transformar o mundo à sua imagem e semelhança (mais típico dos de mocratas). Creio, por exemplo, que o Presidente Wilson e sua política externa, visando a instaurar a paz logo após a l.a Guerra Mundial, hauria a sua força legitimadora dessa idéia bíblica de querer con verter o mundo à especificidade da experiência norte-americana. De qualquer forma, este consensus lockeano, a que fiz referência; o fato de os americanos terem nas cido iguais e não terem tido a ne cessidade de conquistar a igualda de; a experiência, digamos assim, de uma revolução que se instaurou sem a experiência do absolutismo euro peu e sem ter tido que enfrentar o problema da miséria ou da ne cessidade em larga escala; todos estes fatores consolidaram-se no da História Norte-america-

conservadora, ou à esquerda pelo Jacobinismo revolucionário. Traçadas, portanto. as origens, cabe agora examinar a experiência do pluralismo que é, por assim di zer, o desdobramento do lockeano no Século XX. consensus

A Experiência do Pluralismo

A estabilidade da relação entre regime político e o consentimento dos governados derivou, como tinha previsto Madison no capítulo 10 de “O Pederalista”, do fato de que, nenhum^ interesse exclusivo, nenhu ma região geográfica, nenhum gru po especial deveríam, numa Repú blica, aspirar à representação de uma pretensão hegemônica, posto que esta instauraria a tirania das maiorias e impediría, com o arbí trio, o exercício de uma justa arbi tragem dos múltiplos interesses da sociedade. o A representação desses múltiplos interesses, no desenvolvi mento da prática norte-americana, consubstanciou-se na forma do plu ralismo, o qual busca conciliar novas necessidades da complexa so ciedade americana do Século XX, que tornam difícil uma relação di reta do Estado com o cidadão, com as aspirações clássicas da democra cia, através do entre-choque de gru pos de interesses, organizados âmbito da sociedade civil.

A tendência associativa nos Esta dos Unidos, que já tinha sido ob servada por Tocqueville, permitiu precisamente o aparecimento des sas organizações privadas, que de fendem os mais variados interesses e cujas demandas suprem, pela in formação que trazem, algumas das

na. Em verdade, a presença de uma fronteira geográfica em expansão, até 1890, por exemplo; o desenvol vimento dos negócios até 1929; a recuperação das atividades econô micas durante e após a II Guerra as Mundial, foram fatores que conso lidaram a crença da sociedade nor te-americana na inesgotável capaci dade de melhoria dos seus mem bros. E é por essa razão que o regime político norte-americano nasceu e desenvolveu-se com o con sentimento dos governados, no con texto de um liberalismo à Locke, sem se ver comprimido à direita pela ameaça de uma restauração no

deficiências da representação for mal. Neste sentido, o regime polí tico, ao coordenar, regulamentar, conter e estimular essa vida asso ciativa, desvenda, nesse processo, o “ interesse público com justiça a arbitragem e a esco lha necessária para a boa condução da sociedade.

A pergunta que cabe, diante des se resumo muito rápido daquilo que se propôs fazer o pluralismo norte-americano, é saber em que medida esta é uma experiência ple namente bem sucedida, e quais são os problemas derivados dessa prá tica. Evidentemente, a fórmula não é perfeita e tèm apresentado algumas dificuldades na sua apli cação. A primeira delas envolve uma indagação sobre se, de fato, o governo eíetivamente exprime o "interesse público” através.de polí ticas que resultam de sua interação com os diversos setores da socie dade, organizada na forma de pos de interesses. A segunda, que se prende a primeira, deriva do fato de que, nem todos os membros da sociedade norte-americana são pazes de se organizar em associa ções privadas e atingir, consequen temente, o patamar do sistema po lítico onde as demandas são consi deradas, examinadas e, eventual mente, podem ganhar acatamento através de decisões públicas. Nes te sentido, como apontam os pró prios críticos da vertente america na do pluralismo, importa reconhe cer a exclusão política de importan tes setores da sociedade norte-ame ricana, cujas necessidades, valores e aspirações nem sempre atingem

A recente a máquina do governo, mobilização política desses setores marginais — como por exemplo os negros, os chicanos, as mulheres, os bolsões de pobreza, que têm considerado o pluralismo como um clube fechado — somada à presen ça da contra-cultura e coadjuvada pelo impacto da Guerra do Vietnam, que revelou um distanciamen to entre os fatos do exercício de um

exercendo poder hegemônico e as imagens de uma sociedade liberal, geraram nos Estados Unidos, no contexto de sua própria sociedade, dúvidas quanto à gestão do sisteina político. Essas dúvidas minaram, num determina do momento, a crença de que u'a “mão invisível” sempre desvenda ria 0 interesse público, pois o exer cício interno e externo do poder, nos Estados Unidos, não estaria carregando, no seu bojo, segundo alguns críticos, a moralidade neces sária para legitimá-lo. Dai um as pecto da crise norte-americana, cujas dimensões e alcance cumpre exa,minar.

Esta crise é dado importante na medida que revela uma certa in congruência entre setores e segmen tos da cultura norte-americana e o seu regime político. Nesse sentido, coloca o problema de conflitos en tre o Estado e a sociedade civil, conflito esse, aliás, que não é mo nopólio do regime político norteamericano. Muito pelo contrário, pois os dilemas do relacionamento entre Estado e sociedade atraves sam todas as fronteiras geográficas e ideológicas constituindo, talvez, o problema central da democracia no mundo moderno. Assim, o nó da gruca-

questão não é a existência de uma crise mas sim a possibilidade de en caminhá-la de forma construtiva. Esta possibilidade de gestão da cri se parece-me ser uma opção clara mente aberta aos Estados Unidos, graças às características do seu re gime político, entre as quais cabe examinar a natureza de suas insti tuições e a força do liberalismo.

Resumindo, para prosseguir: se o pluralismo, como fórmula, foi uma tentativa de resolver, através do mecanismo de representação, via as sociações privadas, fruto da capaci dade de iniciativa e organização da sociedade americana, as deficiências e insuficiências da representação formal; se esta fórmula tem, e teve, dificuldades na década de 60, con forme mostram os casos já men cionados, e se essas dificuldades re velam certas incongruências entre

Estado e a sociedade, a pergunta não é se existe uma crise. O per gunta é: esta crise pode ser supe rada e qual o grau, vamos dizer assim, de universalidade da proble mática realçada por essa crise? A meu ver, a crise existe e a proble mática que ela coloca é fundamen tal, pois o que põe em jogo é o relacionamento entre Estado e so ciedade, problema que não é mo nopólio do regime político norte- americano mas que constitui, talo problema central da democrao vez, _ cia no mundo contemporâneo. Daí interesse do assunto, e é por isso que proponho agora a discussão de como e por que, no meu entender, regime norte-americano tem a possibilidade de administrar essa o o crise.

As Instituições Norte-Americanas e a Criatividade do Liberalismo

A administração da crise parece uma opção claramente aberta aos Estados Unidos, graças precisamen te às características do seu regime político, entre as quais gostaria, ago ra, de examinar a natureza de suas instituições e a força do liberalismo. Sabemos que o grau de autonomia e preponderância do Estado como um setor distinto da sociedade va ria de país para país, de acordo com a sua História. A organização de uma experiência comum, que con figura uma memória nacional, pode estruturar-se em torno do Estado. Ê, por exemplo, claramente o caso da França, que é um país consoli dado em torno da idéia da forma ção do Estado Nacional. Ê tam bém, digamos assim, a tradição cul tural alemã e italiana, marcadas pelo desejo de unificação nacional. Num certo sentido, não deixa de ser também uma das dimensões impor tantes da história política brasileira, conforme vem mostrando Raymimdo Faoro na sua análise das ten dências do Estado no Brasil desde as suas origens ibéricas de, através do estamento do poder, marcar a sua presença pela sucção da auto nomia da sociedade civil. Bastaria dar dois exemplos, que me permito rapidamente trazer à baila para ilus trar este assunto:, duas típicas ins tituições da sociedade civil são, na turalmente, o sindicato e o partido político. O sindicato, no Brasil, a partir da década de 30, tem sido emanação e instrumento do poder público, o que configura uma rela-

Ção entre Estado e sindicato, mais na linha de cooptação do que na de representação. Os partidos políti cos, por outro lado, depois de 1945 foram organizados a partir do Es tado, tendo em vista as eleições e a redemocratização. A origem do PTB ou do PSD, claramente é uma origem ligada ao Estado. Os dois partidos atuais

o MDB e a

ARENA — também têm uma clara origem estatal. E as dificuldades encontradas por Pedro Aleixo na formação de um terceiro partido ilustram o dilema do relacionamen to entre Estado e sociedade civil no Brasil contemporâneo, clusão é, portanto, óbvia: tanto Sindicato, quanto o partido — duas típicas instituições da sociedade civil — no caso da experiência bra sileira pela presença do Estado, porque do desenvolvimento, entre nós, de disciplinas como a Teoria Geral do Estado e o Direito Admi nistrativo.

A cono vêem-se muito marcados

Daí o os re-

Já na Inglaterra a organização da mernória nacional fez-se simulta neamente em torno da monarquia, dos nobres e dos commons, o que impediu a centralização do poder no Estado. Esta experiência cons titucional inglesa, tão bem analisa da por Bolingbroke e Montesquieu, é parte desta herança institucional norte-americana. Creio que tal he rança tem uma dimensão muito im portante, e a primeira observação a ser feita deriva da relação entre essas instituições inglesas e a pró pria experiência da Revolução Ame ricana. Como se sabe, revolução

vem do latim revolulio. rcvolutio* iiis, que quer dizer re-gresso, re volver, dar voltas dentro ou em tor no de uma órbita — daí inclusive a própria noção de Copérnico. O sen tido etimológico e originário da Revolução Americana, portanto, é uma restauração. A Revolução Americana é etimológica, originária c politicamente um regresso à Constituição Mista Inglesa e às suas liberdades, que os revolucionários americanos viam como ameaçadas pela prática inglesa da época. Daí, vejam bem, a importância do frag mento e da relação entre a noção de fragmento ideológico, discutido por Hartz, e a Revolução America na, pois esta carregava em seu bojo uma noção de restauração. Mas restauração do que? Restauração da Constituição Mista Inglesa e das instituições Tudor, que permitiram a coexistência e a combinatória da monarquia, dos nobres e dos commons, numa fórmula que impediu a total centralização do poder den tro do Estado.

Isto nos leva também a uma se gunda observação. Toda a experi ência inglesa, como depois a norteamericana, é uma experiência de chccks and balances, de pesos e conLra-pesos. É um modelo, por assim dizer, derivado da Física. Todos modelos de sociedade derivados da Física partem do pressuposto da existência de mecanismos que sultam da ação conjunta dos indiví duos e das atividades necessárias para realizá-los. Em outras pala vras, uma concepção de uma socie dade derivada da Física pressupõe uma organização democrática da

sociedade. Ao contrário, por exem plo, de um modelo de sociedade derivada da Biologia, que toma a sociedade como um organismo, qual os indivíduos estão subordina dos assim como as células o estão às funções gerais do organismo, que configura uma sociedade de desiguais, baseada na subordinação do indivíduo ao todo e numa

o orga

nização autocrática da comunida de política. Daí uma nota que parece muito importante: o modelo americano, que deriva do modelo inglês, parte de uma concepção de sociedade derivada da Física. Parte, portanto, de relações de coordena ção e, consequentemente, de uma or ganização democrática da socieda de. O oposto ocorreu em outras práticas e experiências, que enxer gam a sociedade como um organis mo em que as partes subordinam-se ao todo e o Estado é visto como uma espécie de cérebro do organis mo, ao qual subordinam-se todas as suas partes. Assim, por exemplo, uma reação ao problema dos dile mas de relacionamento entre o Es tado e a sociedade civil é o Roman tismo Europeu — que representa politicamente uma contestação à Ilustração — preocupado com a junção do país real e do país for mal. Tal reação, na tradição fran cesa ou alemã, tem uma nota bio lógica que configura tendências de um pensamento conservador, liga do à idéia de uma concepção orgâ nica fundamentada num princípio de organização autocrática da so ciedade. Ao contrário, a experiên cia norte-americana, precisamente pela influência do modelo da Física,

é um modelo de pesos e contra-pesos, sob o influxo de Newton e tantos outros que marcaram um tipo de atitude e uma forma de con cepção da sociedade, que ajuda a pôr em funcionamento relações de coordenação numa organização de perfil mais democrático. Este pao.rão levou, na prática norte-ameri cana e nos seus desdobramentos, ao federalismo, ao principio da lega lidade e à separação dos poderes, que criaram nos Estados Unidos um regime político onde o governo é o produto de várias instituições que compartilham a máquina do Esta do, e onde existe uma fusão de fun ções e uma divisão de poderes, cuja origens é fruto das preocupações dos fundadores da República Ame ricana, com uma adequada distri buição de poder no sistema políti co. Esta raiz histórica, combinada com a pujança da iniciativa priva da no campo econômico e com a tendência associativa da vida ame ricana, explica porque, nos Estados Unidos, a sociedade civil não é tão fraca, tão inerme em relação ao Estado como em tantas outras par tes do mundo. Essa força traduzse em eficiência do regime político graças ao liberalismo, tal como se consubstanciou na prática norteamericana.

A primeira observação quanto a este assunto é que o liberalismo está ligado ao empirismo. como foi realçada a importância dos mecanismos na concepção da sociedade, importa notar também, agora, que o liberalismo, enquanto ponto de vista, enquanto atitude, está ligado ao empirismo inglês e

Assim

requer, portanto, para sua valida ção, um critério externo aos pró prios governantes. Esse critério é dado pelos governados, cujo con sentimento legitima a gestão do sistema político em relação à socie dade. Esta nota é muito impor tante, pois assim como uma concep ção mecânica da sociedade, baseada no modelo da Física, levava à idéia de indivíduos que se coordenam para a realização de atividades conjuntas no contexto de uma or ganização democrática da socieda de, assim também a influência do liberalismo, na prática das institui ções norte-americanas, está ligada a um tipo de atitude em matéria de conhecimento. Essa atitude é o empirismo, que requer, para sua valida ção, um critério externo ao próprio sujeito que procura conhecer, caso, é algo externo

No aos governan tes e o critério é dado pelos o: vernados, cujo consentimento le^gi- tima a gestão do sistema político em relação à sociedade. Neste tido, fruto do Iluminismo do Século XVIII, do qual, por exemplo, Jefferson foi uma digna encarnação, binado com um grande espírito pragmático que veio a nortear vida norte-americana e do qual Benjamin Franklin foi, ao mesmo tem po, um paradigma e uma antecipa ção. Este padrão permitiu

goseno liberalismo americano é coma que o sistema político norte-americano viesse a ser a primeira experiência de construção, num contexto laico, de um país em escala continental. Essa capacidade de construção prende-se à permeabilidade do re gime político norte-americano, à ne-

Entre