Vai o DIGESTO ECONOMICO enífar no seu Irigesimo lerceíro ano de existência. É uma vida regularmente longa para uma revista de alta ca tegoria, em cujas páginas são estampados artigos de indagação cultural, de interesse permanente, estudos sociais e políticos de notorio valor. Editado pela Associação Comercial de São JPaulo, que assim dá ao pensamento nacional e internacional contribuição de reconheci do merecimento, para a analise dos problemas brasileiros e das grandse ques tões internacionais, o DIGESTO ECONOMICO procura, sempre, agasalhar

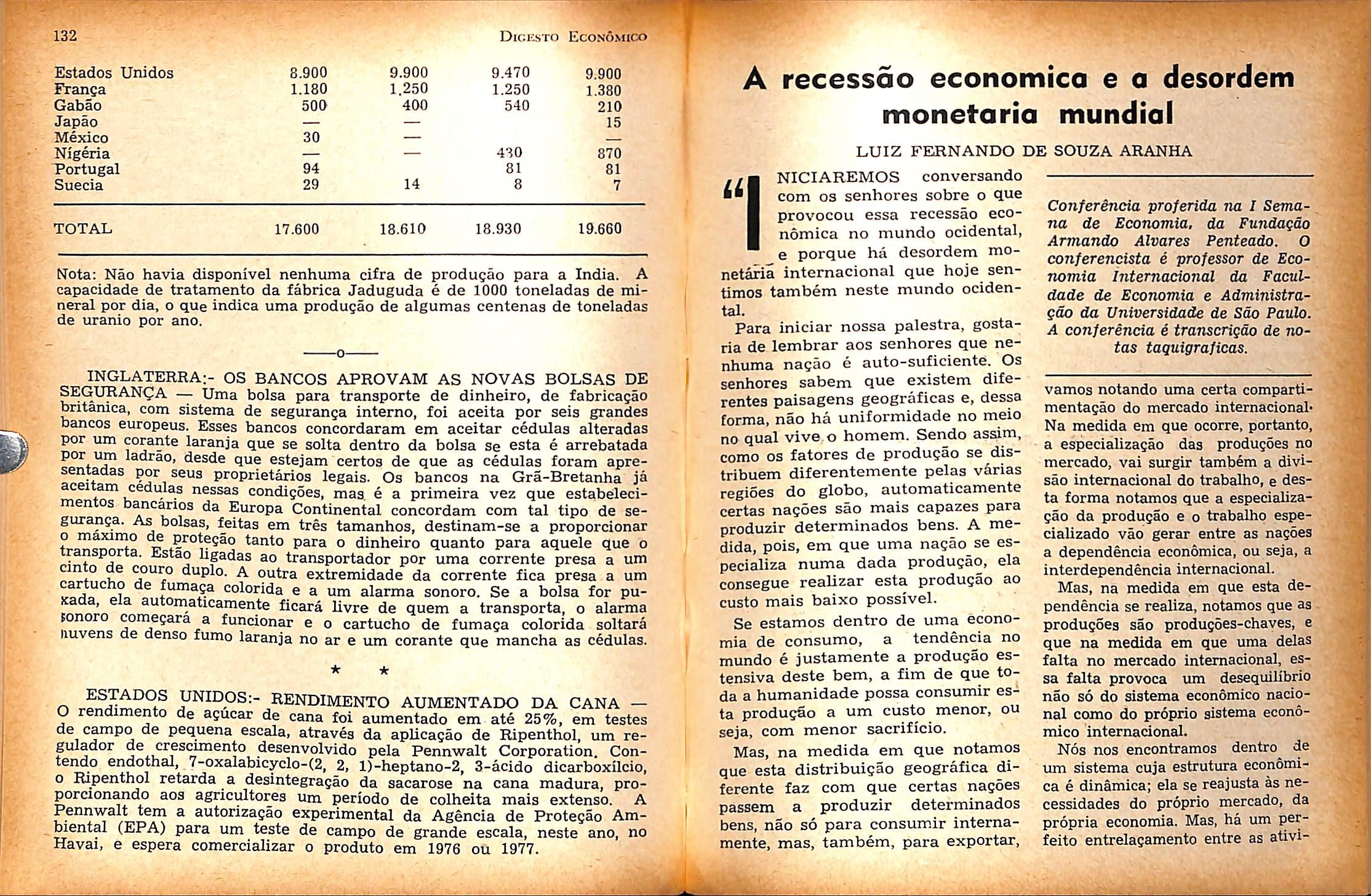

ensaios economicos colunas o que de melhor pode e deve ser publicado no país. Cumtranscorrer seu aniversário, qu©

em suas pre sua missão, com regularidade, e, ao lhes ofe- coincide com o do novo ano, se compromete com seus leitores a produção intelectual, nos mais variados campos do saber, susceptível de atrair a atenção do estudioso. Consideramos, por isso, um leitores a edição recer, sempre, a

presente de ano novo o que proporcionamos aos nossos que enriquecem suas periódica do DIGESTO ECONOMICO, com os paginas, pela colaboração nelas inserta. Quem der um balanço na vasta, e nomes hoje preciosa coleção do DIGESTO ECONOMICO, nela vai encontrar os mais ilustres das letras brasileiras e estrangeiras, em vários domi- nomes nios da cultura. Não houve um só problema brasileiro de grande relevân cia, que não fosse estudado e focalizado nas paginas do DIGESTO ECONOMICO. Os problemas internacionais, por seu turno, são, também eles, objeto de tratamento dos colaboradores da revista. Se nos louvarmos, comq diretores, nas inúmeras opiniões sobre o DIGESTO ECONOMICO, durante anos publicadas em suas paginas, não exageramos das melhores revistas do mundo em seu genero. Festejando, nesH afirmando que edita* mos uma mês, o Natal e o Ano Novo, congratulamo-nos com nossos leitores pelo apoio que nos dão, permitindo-nos aumentar, sempre, a nossa tiragem, que vem crescendo significativameníe, e lhes entregaremos edições do mesmo nível até agora observado no futuro que se desdobra à nossa frente. A linha até hoje seguida pelo DIGESTO ECONOMICO é a nossa balisa. Com ela entramos no futuro, como vimos fazendo desde o nosso primeiro número. ..A .

● HKDO DOS KEGÓnOS MTH PA\0BAH,t BLHEnB.U

Pabllcado sob os auspícios da ASSOCIAÇiO COMERCIAI DE S.PAIILO

Diretor:

ABÍÔnlo Gonlijo de Carralho

1947 a 1973

Diretores:

Jo&o de ScBBllzaburgo

Paulo Edmur de Souxa Queiroz

Wilfridez Alves de Umg

0 DIgcsto Econfimico, órgfio de in formações econômicas e financei ras, é publicado blmestralmeote pela Edltôra Comercial Ltda.

A direção não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente citadas, nem i>el08 conceitos emitidos em artigos aailoados.

Acelta-se Intercâmbio com pubU cações congâneres nacionais e e» trangelras.

ASSINATURAS:

Dlgeiío Econômico

Ano (simples)

Número do mês

Atrasado

CrÇ 50,00

CrÇ 10,00

CrÇ 18.00

Redação e Administração;

Rua Boa Visía, 51 — Andar terreo

Telefone: 239-1333 ~ Ramal 133

Caixa Postal, 8.082

São Paulo

O PROCESSO DA URBANIZAÇÃO NO BRASIL — Ernesto Geisel

VIDA E MORTE DE KENNEDY — Mello Cangado

LINGUAGEM HUMANA E HABI

LIDADE INTELECTUAL — Boyce Rensberger

VISÃO CURTA DE MARX — João de Scantimburgo

ENERGIA NUCLEAR E INFLA ÇÃO IMPORTADA denberg

MARX, JUNG E A ARTE — Paulo

Edmur de Souza Queiroz

O CARTEL DO PETRÓLEO E A INFLAÇÃO IMPORTADA — Lamartine Navarro Junior

"MILAGRE

EXPECTATIVA DO BRASILEIRO — Jorge Duprat de Britto Pereira

MILAGRE EXPECTATIVAS DO BRASILEIRO — Claus French de Freitas

O CARTEL DO PETRÓLEO E A INFLAÇÃO IMPORTADA — Julian

Chacel

EXPECTATIVA DO BRASILEIRO

Paiva

milagre

Ruy Miller de

CARTA DE MINAS GERAIS — Confederação das Associações Co merciais do Brasil

AZEREDO DA SILVEIRA

POLÍTICA e Direito são arte e ciências profundamente entre laçadas.

Acredito que o tema que me proponho abordar, "A política ex terna do Governo do Presidente Er nesto Geisel, não só virá ao encon tro dos fins acadêmicos desta Casa, como a todos e a cada um interessa pelas influências diretas ou indiretas que a política externa de um país exerce sobre seus cidadãos.

A política externa do Governo do Presidente Eimesto Geisel, perse guindo os objetivos permanentes do Brasil, define-se em função de cir cunstâncias objetivas que tornam o momento brasileiro e mundial pe culiar e justificam uma reavaliação da nossa diplomacia.

A política, diz-se, é a arte do pos sível, o que se aplica, igualmente, é claro, à política externa. Essa for mulação, de aparente simplicidade, não se esgota, porém, no que tem de óbvio. O impossível, por defini ção, não se realiza. Mas, ficar aquém do possível, no campo político, é fa lhar. Pois o êxito político consiste em explicitar e realizar ao máximo as potencialidades de uma determi nada situação, dentro de um pro grama configurado por objetivos pré-determinados.

Em política, parte-se, pois, do bi nômio “objetivos-situação”, ou seja, de um ideal abstrato a alcançar e de uma realidade presente que de-

A diplomacia do Brasil deve ter caráter prospectivo afirmou o chanceler brasileiro, na aula mag na proferida na Faculdade de Di reito da Universidade Federal de Perna7nbuco, em 4 de março deste ano.

termina os meios de ação. Dissemos ideal abstrato a alcançar e nunca se rá demasiada a ênfase que se em preste à expressão a alcançar. O ideal é abstrato apenas enquanto mTta, enquanto potencial. Mas o objetivo político é, precisamente, concretizar essa meta. Não podem assim, seus objetivos ser formas pla tônicas ou modelos irrealizáveis. Impõe-se o exercício da constante reavaliação dos objetivos para que não se perca o vínculo entre a ação, hoje, e o resultado, amanhã, ou se ja, para que a atividade política se realize como uma construção orde nada para um fim e não de manei ra descoordenada e inconseqüente.

Num nível muito elevado de abs tração, é relativamente fácil dizef quais são os objetivos permanentes da política externa de um país. A primeira preocupação de um orga nismo é sua própria sobrevivência e identidade. Assim, é natural repetir-se que os objetivos da política externa sejam a preservação da se gurança nacional e a manutenção'

da paz. Mais recentemente, passouse a admitir que o desenvolvimento econômico e social do país pudesse constituir, também, um objetivo permanente de política externa e, ■mesmo, ainda mais perto de nossos dias, o seu objetivo precípuo.

Nesse nível de generalização, tais metas pouco auxiliam a atividade política, no plano operacional. Os conturbados anos que temos vivido no século XX, sobretudo após a II Guerra Mundial, se encarregaram de nos dar muitos exemplos de como estão revogados os tempos das defi nições simplistas. O problema da segurança é, nos nossos dias, mais complexo do que quando se circuns crevia à preservação das frontei ras geográficas. Hoje, nele se ins crevem, também, o do satelitismo e o da subversão ideológica. Tampouco se pode isolar o problema da segu rança do da independência. A paz, ela mesma, não é mais um concei to sem mácula. O confronto entre as duas super-potências trouxe vas conotações à noção de paz terror atômico criou jogos de equi líbrio que, enquanto permitem presunção de uma paz global dura doura, ora fornecem, ora dificultam as situações de paz ou de guerra localleadas. Também o conceito de desenvolvimento econômico e social necessita ser explicitado, em forma relativa, para tornar-se operacional e, em termos humanísticos, para ad quirir o conteúdo ético que lhe é fundamental.

Estas simples ponderações real çam a complexidade em traduzir o plano abstrato dos objetivos gerais

permanentes para o plano concreto operacional.

A passagem de um nível a outro não se faz sem sérias inquietações e sem a coragem de assumir respon sabilidades. Se ela é difícil nos pe ríodos rotineiros da História, ela o será muito mais nos seus momentos de crise. E é em ambiente de crise que opera a diplomacia de hoje.

Desejo desfazer qualquer equívo co sobre o significado da palavra “crise” tal como a emprego neste contexto. Na linguagem corrente, a palavra assumiu uma conotação ne gativa, como se a crise devesse ser necessariamente o resultado de er ros e tendesse a desfecho desfavo rável. Na verdade, em sua etimolo gia, a palavra é sobretudo positiva. Ela carrega os conceitos de distin ção, de escolha, de decisão e de so lução. Nesse sentido, a crise pode ser fecunda, ensejando soluções cria doras, reduzindo o custo social glo bal para a solução de problemas que, sem ela, demandariam prazos demasiado dilatados para serem atendidos. É verdade que, em tais momentos, circunstâncias aleatórias podem jogar papel decisivo em qual quer direção, mas é verdade, tam bém, que é nesses momentos que mais determinantemente se exer cem as lideranças dos que adver tem as dimensões e as potencialida des do instante.

O Governo do Presidente Ernesto Geisel se instaurou numa dessas ocasiões de aguda tensão histórica. Pàrodiando Orwell, pode-se dizer que todos os momentos são históri cos, mas que alguns momentos são no* e o a

seria o caso da hora presente.

mais históricos do que outros. Este projeto brasileiro não pode, pois, ser isolado das possibilidades reais da evolução internacional, que in depende da vontade individual de qualquer país. As resultantes políti cas desse relacionamento com o qua dro externo não se exprimem, po rém, como decorrência do mero confronto inventariai. A visão dos dirigentes nacionais, necessariamen te condicionada pela posição geo gráfica que nos é própria e pelo nos so desenvolvimento econômico e social, é, também, um fator da His tória, na medida em que essa visão seja, não o sonho do visionário, mas a antecipação esclarecida das po tencialidades da circunstância histó rica.

Vivemos, no plano mundial, uma crise ampla e profunda, cujo desfe cho há de, fundamentalmente, afe tai' o destino brasileiro. Eatamos, por assim dizer, na margem interna dessa crise, o que dificulta imagi nar os roteiros definitivos de sua so lução. Não é possível ignorar que o momento exige detido reexame dos valores políticos, econômicos e so ciais que conduzem à crise e inces sante esforço para encontrar as me lhores e mais gerais soluções para a mesma. Reconhecemos ser, ainda, limitada a nossa capacidade de in fluenciar decisivamente, nas áreas centrais de poder, para a resolução final da crise. Isso não nos exime, A política externa se exerce, asporém, da responsabilidade de 'pro- sim, em ambiente dinâmico de ex'7 curar aumentar a nossa influência traordinária complexidade.Em épopara que aquela solução amplie a cas de relativa estabilidade social e latitude da ação política brasileira política, é possível ao formulador de no campo internacional e, conse- política externa conceber panoraquentemente, nos permita melhor mas para a atividade diplomática projetar e defender os interesses na- que possibilitem uma ação linear, cionais no exterior. continuada no tempo ou no espaço. É nessas épocas que as situações de convergência ou de divergência de interesses, nacionais parecem ser mais nítidas. As alianças circunsNão nos fascinam as soluções isolacionistas, nem nelas cremos. As sim, nosso projeto de grandeza fu tura se inscreve num cenário de convivência construtiva com as de mais nações. Nesse sentido, não po demos pensar no futuro do Brasil sem, ao mesmo tempo, pensar no fu turo das demais nações e, muito párticularmente, no futuro daquelas transformações ou de tensões criti que, por sua capacidade de afetar cas ainda não definidas nas suas for os destinos da humanidade, ou por circunstâncias de relacionamento histórico ou geográfico conosco, mais estão ligadas à nossa evolução.

tanciais, por duradouras, assumem aspectos de permanentes e as diver gências se cristalizam. Quando, po rém, ,as circunstâncias internacionais revelam um quadro de rápidas mas de resolução, é imprudente ignorar a dinâmica dos fatos e man ter inalteradas as orientações justi ficadas por uma serenidade história O

já superada. O primeiro quadre permite uma política externa tradi cionalista, voltada apenas para a consolidação do que se supõe os ga nhos do passado e para obter, gra dualmente, vantagens marginais no presente. O segundo requer uma po lítica externa alerta, dinâmica e criadora, pois, se trata, agora, de descobrir e aproveitar, senão mes mo de forjar, as oportunidades pa ra 0 futuro, de abrir nichos de atua ção mais ampla e mais eficiente pa ra um Brasil que cresce e que, por isso mesmo, necessita de maior pre sença internacional.

Podemos concluir que a política externa do atual Governo tem ne cessariamente que ser inovadora, não para renegar o passado, mas para construir sobre ele. Os próprios êxitos dos governos anteriores cria ram um Brasil mais apto a viver, de forma ativa e participante, as opor tunidades. que agora se apresentam, de contribuição para a solução da crise mundial. E ela, a política ex terior, deve ser, ainda, eminente mente atualizada e prospectiva, pois visa a conquistar pàrà o Brasil, medida do possível, uma posição de destaque ho mundo que se reorga nizará a partir da crise, compatível com as ambições do povo brasileiro e com as suas potencialidades. Essa feição inovadora, realista e prorrpectiva da política externa do Go verno reflete-sé na filosofia de ação que norteia o Governo em todas as suas decisões de política externa e qué vem sendo resumida nos con ceitos' de “pragmatismo”, de “res ponsabilidade” e de “ecumenismo”.

A política externa brasileira é pragmática porque se opõe ao apriorismo e ao idealismo verbal. Fundase na apuração realista dos fatos e na avaliação ponderada das circuns tâncias. Visa à eficiência material e não à coerência formal, na conse cução dos objetivos nacionais.

O formalismo moralista pôde as sustar-se com uma formulação tão exata da real função da política e julgar que o pragmático se contra põe ao ético, confundindo com a pu ra eficácia a eficiência legítima, e o senso de oportunidade com o opor tunismo. Longe disso, a política ex terna brasileira, por isso mesmo que é brasileira, não pode deixar de inserir-se num contexto ético que é superior ao exclusivamente político, pois se inscreve na própria cultura brasileira. Nós, brasileiros, somos um povo eminentemente ético. Nos sa política externa tem de refletir, necessariamente, essa fundamental maneira de ser da alma nacional. Não nos assalta, pois, o receio de que o pragmatismooperacional nos con duza a caminhos que possamos pi sar com incerteza. Antes nos preo cuparia que o formalismo, às vezes tão arraigado na psique brasileira, nos confundisse e desviasse dos in teresses reais da nação.

A noção de responsabilidade que a filosofia de ação dó governo agre ga ao conceito de pragmatismo pro tege a norma operacional da suspeição de anti-ética. Mas é muito mais abrangente do que isso. A noção de responsabilidade vincula o pragma tismo também a uma visão do Bra sil do futuro, no quadro internacio-

nal mutável em que vivemos. Nós somos, hoje, responsáveis pelo Bra sil de amanhã e temos que assumir essa responsabilidade. Ignorar a imagem do Brasil possível de ama nhã, não saber antecipar as possibi lidades que surjam para sua cons trução, é faltar à responsabilidade que nos incumbe.

O terceiro conceito-chave da filo sofia de ação do Governo no plano externo é o “ecumenismo”. Disse mos, no começo desta Aula, que o Brasil não tem a vocação do isola mento. Através da nossa História, temos sido um povo aberto ao con vívio franco com outras Nações, sem estéreis desconfianças com relação a elas e sem qualquer ambição de pre domínio. Para nós, brasileiros, a igualdade jurídica dos Bstados não é apenas um conceito jurídico abs trato, mas sim uma noção positiva que nos vem naturalmente, mescla da com genuíno sentimento de res peito e de fraternidade internacio nal. Por essa razão, é natural que nos sintamos predispostos ao conví vio universal.

O ecumenismo político brasileiro tem duas conotações complementa res: a repulsa a todas as formas de hegemonia e a prática de uma in terdependência real e dinâmica.

O ufanismo inconsequente do pas sado, já algo distante, levou a que se viesse conferir respeitabilidade, por contraste, a um derrotismo con tumaz que por décadas vingou na alma brasileira. Felizmente, hoje pa rece superada essa concepção letár gica da nossa capacidade histórica e, gradualmente, se adquire no país

a consciência fundamentada de que aguarda a nação um destino corres pondente a seu potencial. Felizmen te, também, compreendem as novas gerações que esse destino não preci sa se realizar às expensas das de mais nações e que melhor se alcan çará em colaboração com elas. Se ria primário pensar que as novas grandes nações do futuro, impulsio nadas e criadas sobre as dramáticas experiências históricas do século XX, e informadas pelas revoluções quali tativas, que se vêm procedendo no campo político, econômico, social e tecnológico, possam repetir rotinei ramente os caminhos de construção hegemônica do passado. A ambição suzerana provinha, no passado, da expansão colonial ou imperial, ou das transformações de relações de dependência política ou econômica. No caso brasileiro, não tivemos a ex periência desse espfaiamehto do po der governamental para fora de nos sas fronteiras. Ao contrário, nossas relações com os nossos vizinhos fo ram sempre fundadas no mais exa to respeito e completa igualdade. Assim têm sido no passado e assim o serão no futuro, pois ácreditamos que nãó devem perdurar as depen dências.

Os próprios países industrializa dos consideram, hoje, a promoção de uma crescente interdependência econômica internacional um. objetibásico. O objetivo é válido, mas conteúdo semântico da, palavra “interdependência” , precisa ser ex plicitado.

A “interdependência” não é resultado a ser buscado no futuro, vo o um

constitui a caractérística fun- mas damental da economia internacional contemporânea. Já é um fato, e não somente uma aspiração. O que im porta é saber se o tipo de interde pendência que hoje vincula as eco nomias centrais às chamadas econo mias periféricas é o mais favorável ao progresso dos países de menor nível de renda. Parece evidente que não, como o demonstra a própria vulnerabilidade em que .se encon tram os países em desenvolvimento com relação às flutuações na ativi dade econômica dos países indus trializados.

A interdependêncianão pede im por limites ao processo de desenvol vimento dos países menos avança dos ou condená-los a um insolúvel sócio-econômico. círculo

vidoso

Não deve ser caracterizada como vertical. Esta é uma interdependên cia baseada na subordinação, e não na coordenação, e encontra suas raí zes numa divisão internacional de trabalho obsoleta, que força os paí ses em desenvolvimento a especializar-se como supridores de maté rias primas e clientes da produção de maior densidade tecnológica dos países industrializados, impedindoos de aceder a uma genuína inde pendência econômica. O que se bus ca, portanto, é substituir essa inter dependência vertical por uma inter dependência horizontal, baseada na cooperação e em oportunidades eco nômicas equitativas. A interdepen dência verticál se funda na institu cionalização da desigualdade, e pas sa pela dependência; a horizontal supõe a igualdade, e parte da inde-

pendência. A primeira implica num processo de marginalização não so mente econômica, mas política. Nes sa perspectiva, o principal hiato a ser transposto não é o da renda, mas o que poderiamos chamar de o hia to decisório, que segrega os países hoje relativamente carentes de refinanceiros e naturais dos

cursos processos decisórios de caráter glo¬ bal.

Esperemos que a atual crise eco nômica internacional possa funcio0 elemento catalítico de nar como uma cooperação internacional mais dinâmica, para o que não basta nos sa determinação, já que é essencial, também, que as grandes nações in dustrializadas aceitem a necessida de de transformações radicais na sua maneira de agir.

Não será fácil chegar-se a esse re sultado. O Professor Henry Kissinger, antes de ser o Secretário de Estado do pais de maior capacidade de atuação no plano internacional, dizia no seu clássico ensaio “Proble mas Centrais da Política Externa Americana”, em 1968:

“É da essência de uma sociedade desenvolvida e satisfeita que haja uma preferência pelo emprego, em suas operações, de procedimentos e conceitos já conhecidos. Sua moti vação deriva do presente e sua ex celência é definida pela capacidade de manipular um quadro já estabe lecido. Para a maior parte da huma nidade, porém, o presente só é su portável a partir de uma visão do que será o futuro. Para a maioria dos norte-americanos, inclusive seus líderes, a realidade relevante é a

que os cerca. Todavia, para a maior parte do mundo, inclusive os líde res das nações novas, a realidade re levante é aquilo que desejam reali zar. Se permanecermos sendo, ape nas, os gerentes do nosso patrimô nio físico, nós nos tornaremos cres centemente irrelevantes..

Confiemos em que essas palavras do analista universitário de ontem ajudem o político de hoje, pois, da compreensão que tenham das mes mas os líderes das grandes nações do mundo, muito dependerá a solu ção da crise que vivemos.

Era minlia intenção complementar a apresentação sistemática da filo sofia de ação do Governo no plano externo, que acabo de ensaiar, com um retrospecto do que foram os principais exemplos de sua aplica ção e com algumas especulações so bre sua vigência para o futuro.

Dentro das limitações de tempo desta Aula, não pretendo senão bosquejar o quadro que se contempla hoje dos doze meses que passaram e senão aflorar os possíveis cenários de atuação futura.

Em anos recentes, o comportamen to das super-potências em suas re lações recíprocas parece haver dei xado as nações periféricas dos dois campos ideológicos principais na po sição de retardatárias da Guerrafria. É verdade que a déiente entre as duas super-potências e mesmo os eventuais sinais de ententes parciais entre as mesmas não significaram o abandono do confrontação. Esta continua a subsistir, em variadas formas. Mas houve, obviamente, uma seleção e uma gradação das es¬

feras de confrontação que libera ram, nos grandes contenderes, re cursos materiais e psicológicos pa ra aplicação em áreas vitais para os respectivos desenvolvimentos na cionais. Essas acomodações não se fizeram, porém, em toda linha ver tical dos alinhamentos reciprocos. Na verdade, o contrário tem ocorri do, e as nações líderes parecem es perar que seus aliados permaneçam nos contrafortes das posições de Guerra-fria.

Esse comportamento arregimenta do não mais se mostra apropriado aos interesses das nações periféri cas, sobretudo daquelas com maior capacidade de projeção internacio nal. Em muitos casos, não consulta sequer aos interesses fundamentais de sua segurança.

O Brasil é e continuará a ser um país radicalmente fiel aos valores da civilização ocidental, nos seus as pectos culturais e éticos mais am plos, e que implicam, também, uma certa maneira de ser nos planos político e econômico. Temos, pois, uma posição ideológica nítida que infortodas as nossas decisões de natusocial. Outras'nações, mais for¬ ma reza tes ou menos fortes do que nós, acre ditam nos mesmos valores e por eles pautam sua conduta. É natui*al que as múltiplas coincidências de interesses nacionais que resultam dessa convivência num mesmo uni verso ideológico conduzam a estrei ta cooperação e auxílio recíproco. Mas não há valores que não sejam interpretados, nem é possível passar do plano abstrato das ideologias ao concreto das políticas sem a indivi-

dualização dos preceitos operacio- que hão de levar os países em denais. Cabe a cada país, pois, buscar senvolvimento a uma situação de as interpretações autônomas que maior igualdade com relação aos respondam aos verdadeiros interes- países industrializados.

Por essa razão, temos procurado conduzir nossas relações com os paí ses de qualquer grupo de forma emi nentemente realista, com vistas a maximizar o atendimento aos nos sos interesses nacionais e a minimi zar os danos decorrentes de alinha mentos ou de repulsas automáticas. Temos a consciência de que, com relação aos Estados Unidos da Amé rica, nosso melhor papel é, no mo mento, 0 de procurar contribuir pa ra que 0 Governo americano enten da e aceite uma maior operação horizontal com os demais países do bloco ocidental, sem o que a unida de desse grupo, ao qual pertence mos, continuará a sofrer. É neces sário que os Estados UnidOs da América aceitem, de forma opera cional, que as decisões que afetam a sobrevivência e a identidade ideo lógica dos países ocidentais devam ser tomadas levando em considera ção as aspirações legítimas de todos esses países. De nossa parte, temos procurado, ao máximo, estreitar as consultas com o Governo america no para tornar efetivo esse objetivo. O mesmo entendimento parece exis tir por parte do Secretário de Esta do americano. No dia a dia das re lações bilaterais entre os nossos paí ses continuam a reproduzir-se, po rém, problemas que derivam de uma certa resistência que perdura em muitos setores do Governo america no às transformações inevitáveis

Nossas relações com a União So viética se desenvolvem sobre a exa ta prática do respeito mútuo e da não ingerência nos assuntos inter nos um do outro. Temos buscado alargar os terrenos de cooperação possível que, servindo aos interesses econômicos de ambos os países, não criem problemas em outros níveis do relacionamento mútuo. É nossa esperança que a prática da convi vência entre as Nações de distintas ideologias tenha sobre seus povos e dirigentes o efeito pedagógico de acostumá-los a preferir a coopera ção ao antagonismo, com isso con tribuindo para a paz.

Dos impasses políticos do apósGuerra, herdamos situações ambí guas em várias partes do mundo, cuja continuação é fonte de amea ças constantes à paz mundial. Vá rias dessas situações se vêm resol vendo nos anos recentes. Ao au mentar sua participação no cenário mundial, não pode esquivar-se o Brasil de definir-se a respeito da quelas ainda pendentes.

Uma dessas questões foi a do re conhecimento da República Popu lar da China. Compreendendo cerca de um quinto da população do mun do, a China tem as condições para desempenhar um papel relevante no encaminhamento das questões da paz ou da guerra no mundo. É im portante que ela encontre na convi vência com as demais nações razões para contribuir construtivamente ses nacionais.

favor da paz. No plano bilateral, contamos que, conduzidas as nossas relações dentro dos estritos princí pios do total respeito mútuo e da não-ingerência nos assuntos um do outro, sejam profícuas as oportuni dades de intercâmbio no interesse recíproco.

remos convencer e com os quais queremos negociar.

Entre os atrasos históricos que coube à nossa geração assistir, é u colonialismo um dos mais dramáti cos. Já não é possível desconhecer a evidência de que não souberam as nações colonizadoras cumprir a mis são de elevar à civilização as po pulações primitivas ou desfavore cidas que pretenderam proteger. Contra a ingerência predatória dos colonizadores, foi necessário que o sentimento nativista se erguesse com toda determinação. A luta anti-co lonialista na África vem acordando as consciências universais para a ur gência do problema. No Brasil, o sentimento de fraternidade com os povos de Angola, de Moçambique, de Guiné Bissau e de Cabo Verde deram o estímulo para nova atitu de governamental muito mais par ticipante na erradicação do colonia lismo. A estes Estados em formação estendemos a nossa cooperação mais sincera.

As duas últimas décadas têm as sistido a um processo de arregimentação dos países menos desenvolvi dos, em torno de princípios que aglomenor número des- meram maior ou ses países. Ora eles são o Grupo dos 77, ora são o Grupo dos não alinha dos, ora se constituem na entidade mítica denominada Terceiro Mundo diante. O denominador e assim por comum desses conjuntos é o reco nhecimento, por parte desses paí ses, de que eles constituem a parce la da humanidade menos favoreci da pelo progresso material e o de sejo urgente que a todos nutre de encontrar meios para a correção dessa inequidade. Com esse grupo de países encontramos várias faixas de coincidência. Isso, porém, não nos transforma em seguidores automá ticos das decisões políticas da sua maioria. Nosso esforço tem sido o de atuar, junto aos demais países em desenvolvimento, no sentido de au xiliar a coordenação dos seus esfor ços de maneira construtiva e eficien te, não nos deixando iludir com vitó¬ rias formais e declaratórias nos fo ros internacionais a que não corres pondam sucessos materiais conseqüentes. Por isso evitamos posições demagógicas de confrontação com o? países desenvolvidos, aos quais quesos mos a

"No Oriente Próximo, outras ten sões recorrentes e sempre mais agra vadas requerem revisões pondera das e decisões atualizadas por parte do Governo. País avesso pela tradi ção e pela Lei à conquista territo rial pela força, não podia o Brasil abonar uma conduta que, neste mo mento, contribui para manter o mundo ansioso quanto ao seu pró prio futuro. Ao mesmo tempo, sa bendo distinguir o circunstancial do fundamental, e, embora mantendo nossa aversão justificada aos excesde grupos extremistas, assumiresponsabilidade de reconhe-

cer aos palestinos os legítimos di reitos à nacionalidade e à soberania, de que foram privados. No plano continental, temos sido até abundantes nas nossas reitera-

calípticos. 2001 é o cenário dos utopistas sonhadores.

do futuro. Como acreditamos que o futuro para o qual trabalhamos continuará a apresentar céleres transformações, quiçá cada vez mais

O problema para o formulador de política é, na verdade, menos o de saber em que plano temporal colodas manifestações de abertura para car as suas metas do que o da atituo diálogo. Oferecemos a nossa co- de a tomar com relação às hipóteses operação a todos os países, com a única ressalva de que as relações re cíprocas sejam mutuamente benéfi cas e se procedam em estreita ob servância às regras fundamentais do complexas e dinâmicas, estamos conrespeito mútuo e da nâo-intervenção. Quanto à cooperação multüateral regional, temos dado o melhor de nossos esforços para modernizar e tornar eficientes os instrumentos que a conduzem, pensando na tare fa comum que nos aguarda de cons truir um futuro de prosperidade, de igualdade e de justiça para todas as nações do hemisfério.

Falei no início desta Aula sobre o caráter prospectivo que deve ter a diplomacia de um país Brasil que se vira por inteiro 0 futuro. Que quer dizer isso plano operacional?

como 0 para no

Em primeiro lugar, temos que de finir a que futuro fazemos referên cia: ao amanhã? a 1984? ao ano 2001?

O que quero dizer é que qualquer antecipação de cenários estará for temente tingida por atitudes apriorísticas por parte de formulador de política. O amanhã é o cenário pre visível em .todas suas tendências co nhecidas, sujeito apenas às surpre sas do aleatório. 1984 é o cenário dos que extrapolam como irreversíveis e irrefreáveis, as tendências negati vas do presente e nos desabam so bre, as cabeças seus presságios apo-

vencidos de que o importante é que a filosofia da ação política que in forme as avaliações e opções do Go verno seja capaz de instrumentá-lo para decidir eficientemente no rit mo que o porvir histórico exija. Por essa razão, cremos que os princípios acima referidos do pragmatismo, da responsabilidade e do ecumenismo, se são relevantes hoje o serão cada vez mais para o futuro. O impor tante é estar alerta para as poten cialidades de cada situação vivida e explorá-las ao máximo na direção dos objetivos permanentes. Mais do que isso é ciência-ficção.

No avião que me trazia ao Reci fe, assinei a portaria que convoca um Concurso de Provas para Acesso Direto à Carreira de Diplomata, tor nado necessário para o preenchi mento do grande número de vagas existente na classe inicial da carrei ra. Ao fazê-lo, ocorreu-me que os candidatos aprovados no Concur.‘=o serão os Embaixadores do Brasil do ano 2000. De um relance, percebi a enorme responsabilidade que a eles aguarda e que a nós cabe ao con vocá-los para essa tarefa. Quem, nesta sala, poderá'descrever os con-

tornos do ano 2000? E, no entanto, é provável que entre os Senhores que me ouvem, esteja sem possi bilidade de conhecimento disso, um desses Embaixadores a quem o-

minha geração passai*á, no caminho 0 bastão da condução da política externa brasileira.

Muito obrigado a todos os que me deram o-privilégio de ouvir-me.

Shell Química está construindo em Paulínia, São Paulo, a maior unidade produtora de pesticidas agrícolas do Grupo Royal Dutch Shell em todo o mundo. Esta unidade é o Centro de Produtos Químicos Agrícolas, que terá a capacidade de produzir, em 1976, até 50.000 toneladas por ano de pesticidas agrícolas e que deverá ter, também, instalações p^a a fabrica ção de produtos técnicos. A Shell Química já possui uma fábrica no Ipi ranga, São Paulo, para a produção de pesticidas agiúcolas. Esta fábrica tem uma capacidade nominal de produção de 14.000 toneladas^ por ano e já está totalmente sobrecarregada, fato este que levou à decisão de construir a novl unidade. Com suas novas instalações, a Shell Química estara^ equi pada para enfrentar a demanda do mercado brasileiro e as previsões de vendas da companhia nos próximos dez anos. 0-

A GRACE RECEBE O IMPÉRIO FLICK — En tusiasmada com o que denominou “um interessante suprimen^ de europeus para o mercado de capitais americanos , a W. R. Grace & oo. anunciou um investimento de US$ 104 milhões em seu capital, provenien te do império Friedrich Flick da Alemanha. A Flick com 4 milhões de açoes, tornar-se-á a maior acionista da Grace quando o negocio for fechado. Para a Grace o dinheiro não poderia ter chegado em melhor ocasiao. A administra ção da Grace não teme uma potencial perda do controle. A companma tem um longo relacionamento com Friedrich Karl Flick, fillio do falecido Frie drich Flick. De fato, a Flick e a Grace tentaram várias vezes realizar empre endimentos conjuntos. As atividades das companhias ajustem-se Ambas produzem produtos químicos, plásticos e fibras sintéticas, embora 0 grupo Flick, de 88 companhias, produza também aço, papel e maquina- rio, e a Grace tenha se lançado decididamente no ramo de recursos na turais. A Dynamit Nobel, uma subsidiária 84% pertencente à Flick com vendas, no ano passado, de US$ 800 milhões, nunca teve muito sucesso na venda de seus produtos no exterior, e a rede de vendas da Grace ^eve melhorar esta marca. O investimento poderia, também, dar ao grupo Fück acesso às reservas de carvão e petróleo da Grace, essenciais as compa nhias alemãs que dependem quase totalmente de fontes externas de ma térias-primas.

ESTADOS UNIDOS: MONSANTO EXPANDE A PRO.DUÇÃO DE ACRILO —Prevê-se um crescimento de 10-12%, durante vários anos, para í) mercado de Acrilonitrila,diz a Monsanto, dos Estados Unidos, que corro bora essa previsão com uma grande expansão que a tornará a maior pro dutora de acrilo dos Estados Unidos, por volta de 1977. Outros grandes produtores permanecem fixos mas podem vir a estudar a probabilidade de que uma maior capacidade será necessária por volta de 1978. No início deste ano, a Monsanto tornou público seus planos para a construção de uma grande fábrica de acrilo em Chocolate Bayou, Texas, mais que du plicando sua capacidade e elevando a produção a 1 bilhão de libras/ano Recentemente a companhia comunicou que lopo iniciará a terraplanagem para a nova fábrica, que deverá estar funcionando em 1976. Os fabrican tes de acrilo produziram 135 milhões de libras em abril, o que equivale a uma taxa anual de mais ou menos 1,63 bilhões de libras. Isso excede a capacidade nominal, indicando que os usuários do acrilo poderão con sumir mais.

GRAVAR PROGRAMA DE TV EM CORES

— Um novo sistema de video-cassette para televisão em cores, por meio de cartão magnético, foi anunciado pela Sony Corp. no Japão. O processo é denominado “Mavica” (“magnetic-video-card”) utiliza um cartão mag nético de aproximadamente 16 por 21,5 centímetros, empregado para gravar e reproduzir programas sonoros de TV em cor. Segundo técnicos da em presa, o^ Mavica” se tornou possível mediante o desenvolvimento de um novo método que permite obter-se densidade de gravação e reprodução dez vezes maior que a alcançada pelos métodos afirma que já solicitou patente do convencionais. A “Sony” processo no Japão e em cerca de 50 outros países. Sistemas semelhantes estão sendo desenvolvidos ou já che garam ao mesmo resultado em companhias como Philips, AEG-Telefunker e RCA. O sistema ‘Sony” é o único que permite o uso de cartão magnético tanto para a gravação como para a reprodução do programa. Além disso, o gravador-reprodutor “Mavica (camara lenta ou rápida), retroceder o programa, ou selecionar parte dele durante a reprodução.

permite utilizar todas as velocidades

MARIO HENRIQUE SIMONSEN

AO iniciar meu depoimen to perante esta Comis são de Inquérito que in vestiga o comportamen to e a influência das em presas multinacionais e do capital estrangeiro no Brasil, gostaria de tecer alguns comentários sobre o papel da poupança e da tecnologia externa no desenvolvimento na cional.

A contabilidade nacional nos ensina que a absorção liquida de capitais estrangeiros por um pais é igual ao déficit no seu balanço de pagamentos eni conta-corrente. Esse déficit mede exatamente que parcela dos investimentos in ternos é financiada pela poupança externa. Um país em desenvolvi mento, preocupado em acelerar o seu crescimento, criar novos em pregos e melhorar a distribuição da renda interna, normalmente procura reforçar a sua capacidade de poupança complementando-a com recursos vindos do exterior. É natural, assim, que os países em desenvolvimento se mostrem de ficitários na conta-corrente do seu balanço de pagamentos, os superavits correspondentes aparecen do nas contas das nações desen volvidas, exportadoras de capital.

A crise do petróleo subverteu pro fundamente essa ordem natural dos balanços de pagamentos, mas gradualmente se tende ao retorno dos saldos em conta-corrente à sua configuração normal.

“Na 'presente conjuntura do nosso balanço de pagamentos, a contri buição do capital externo, de em préstimo e de risco, é essencial para que solucioneyjios adequada mente os nossos problemas econô micos’', afirmou o ministro da Fa zenda, concluindo seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as empresas multinacionais.

O ingresso de poupanças exter nas, ou equivalentemente, a co bertura do déficit em conta-cor rente do balanço de pagamentos, pode processar-se por três for mas: 1) pela entrada de investi mentos diretos; II) pelo aumento do endividamento com o exterior; III) pela perda de reservas cam biais, forma de cobertura só se pode ve rificar em períodos de transição. Restam, pois, a longo prazo, duas únicas formas de ingresso de ca pitais estrangeiros: os emprésti mos e os investimentos diretos. O quanto um pais absorve de poupanças externas é algo que de pende de decisões de política in terna e da credibilidade do pais no exterior. Um modelo autarclzante procuraria basear o desen volvimento econômico apenas na poupança interna. O custo dessa opção autárquica é, todavia facil-

Obviamente, esta última

mente mensurável: ou se cortam Investimentos e, com isso, se re duzem as possibilidades de cres cimento econômico: ou se reforça a poupança interna, até elevá-la ao nível desejado de investimento, via compressão dos salários e do consumo. Qualquer dessas opções é bastante dolorosa, de modo que a tendência natural dos países em desenvolvimento é a de escapar do modelo de autarquia, procuran do complementar a poupança in terna com a externa. Deve ficar claro que, por razões de equilíbrio financeiro, a poupança externa costuma apenas representar um complemento da interna, à qual compete o financiamento da maior parte dos investimentos do país. Trata-se porém, de comple mento bastante importante, num modelo geral de crescimento.

Na medida em que um país re cebe capitais externos, é natural que parte deles aflua via emprés timos, parte via inversões diretas. Sobre estas últimas, que se reali zam através de empresas multi nacionais, procurarei concentrar os comentários que se seguem.

O investimento estrangeiro di reto costuma trazer, em princípio, três vantagens para a economia nacional: o reforço da capacidade interna de poupança, o aporte de divisas para o balanço de paga mentos e a contribuição tecnoló gica. A contrapartida, e que re presenta o preço inevitável dessa contribuição, é a transferência para o exterior de uma compo nente do poder decisório sobre a produção e os investimentos no país. É natural, assim, que cada

país procure condicionar a atua ção das multinacionais aos seus interesses internos, por um esta tuto legal que discipline a ativi dade dos capitais estrangeiros. Entre nós esse estatuto já existe desde que se promulgou, em 1962, a Lei n.o 4.131, modificada em 1964 pela Lei n.o 4 390, e regula mentada em 1965 pelo Decreto n.o 55 762. O ponto crucial a discutir é, portanto, se esses diplomas le gais, complementados pela neces sária ação administrativa, são ou não adequados para a defesa dos interesses nacionais.

De um modo geral para que um país concilie a ação das multina cionais com os seus interesses in ternos, devem ser observados os seguintes pontos:

a) garantia do controle de se tores estratégicos por capitais na cionais;

b) coibição de abusos em re messas de lucros;

c) coibição de manobras de distribuição disfarçada de lucros para o exterior, como o subfatiiramento de exportações, o superfaturamento de importações, o pa gamento de juros além das taxas de mercado ou a inflação das re messas de "royalties” e assistên cia técnica;

d) controle do acesso das em presas multinacionais às fontes de poupança interna;

e) ajustamento das empresas estrangeiras aos objetivos nacio nais de substituição de importa ções e de promoção de exportações.

A Lei n.o 4 131 não delimita o campo de ingresso das empresas estrangeiras, mas uma série de

outros dispositivos legais assegu ram o controle dos setores estra tégicos por capitais nacionais. Nesse sentido, para efeito de aná lise, é conveniente decompor os setores da economia brasiieira em três grupos: o das atividades con cedidas, 0 das atividades incenti vadas e o das atividades livres. Atividades concedidas são aquelas cujas empresas dependem da au torização do Governo para fun cionar ou para transferir as suas ações, como é o caso das conces sionárias de serviços de utilidade pública ou das instituições finan ceiras. Atividades incentivadas são aquelas que gozam de algum esti mulo governamental, como finan ciamentos do BNDE, isenções con cedidas pelo GDI, benefícios fis cais da Sudene e Sudam, etc. Ati vidades livres são aquelas cujas instalam sem ne-

adequado da política de incenti vos em favor do capital nacional; ainda em outros casos, como o das instituições financeiras, por de cisões administrativas, na esfera do Conselho Monetário Nacional.

Um problema que naturalmente deve ser objeto de preocupações é do equilíbrio de forças entre ocapital estrangeiro e o nacional. Num pais de baixa população e baixa renda per capita, esse pro blema pode assumir proporções preocupantes, pois qualquer mul tinacional pode passar a ser res ponsável por uma percentagem fortemente significativa do pro duto nacional bruto. Sob esse as pecto, todavia, o Brasil leva a vantagem dos paises de grande dimensão territorial, populacional e econômico. Em 31 de dezembro de 1974, 0 total de capitais e reinvestimentos registrados no Banco Central do Brasil totalizava 6 027 milhões de dólares, o que corres pondia a aproximadamente 6,5% do produto nacional bruto. Admi tindo uma relação capital/produ to da ordem de 2, os capitais es trangeiros seriam por apenas pouco mais de 3% do estoque de capital do Pais. Ainda admita que os ativos con-

rem os ps

empresas se nhum estimulo e sem dependên cia de autorização governamental. todos os setores Basicamente, estratégicos da economia brasilei ra ou se enquadram entre as ati vidades concedidas ou entre as incentivadas, não tendo condições legais ou práticas de se desenvol ver como atividades livres. Com isso o Governo conseguiu assegu rar 0 controle dos setores básicos, como o petróleo, os serviços de utilidade pública, a siderurgia, a mineração e o sistema financeiro, por capitais nacionais. Em alguns casos, como no do petróleo e dos serviços de utilidade pública, tal resultado se conseguiu por força de legislação específica. Em. outros casos, como o da siderur gia e 0 da mineração, pelo uso responsáveis que se trolados por não residentes supecapitais investidos, fica praticamente afastada qualquer hipótese de dominação global da' economia nacional pelos capitais estrangeiros.

Afastada a hipótese de domina ção, global, cabe analisar a da do minação individual. Em conjunto, os capitais privados nacionais ou capitais estatais são bem mais

que operam

Mas, quando se passa na esenuma

Para

a) se o na

des prejuízos ao empresário vado brasileiro. Em qualquer hi pótese, o problema central existe e deve ser solucionado: o de equi librar o poder da empresa vada nacional com o da estatal e o da estrangeira.

fortes do que os estrangeiros in vestidos no Brasil. O que vale para o conjunto, todavia pode não valer na esfera individual. Não há dúvida de que as empresas es tatais são suficientemente fortes para medir-se com a competição das multinacionais ,no Brasil, para o setor privado nacional, nota-se um certo desequilíbrio escala, da unidade empresarial. Como é do conhecimento geral, grande parte das empresas priva das nacionais se ressente da cassez de capital e de tecnologia, sendo-lhes muitas vezes difícil frentar a concorrência de empresa estrangeira. Os casos de desnacionalização, isto é, de venda de controle de empresas privadas nacionais para multinacionais, costumam traumatizar vários cír culos da opinião pública. verificar se o capital estrangeiro que ingressa no País com o obje- ● tivo de adquirir uma empresa já existente é maléfico, duas inda gações devem ser feitas: preço de venda é ou não satisfa tório para o empresário nacional; b) 0 que o vendedor brasileiro irá fazer com o dinheiro obtido alienação. Deve-se também obser var que 0 Governo dispõe dos ins trumentos necessários para evitar desnacionalizações nas atividades concedidas e nas incentivadas, possuindo ainda fortes métodos de persuasão para o caso das ativi dades livres. E cabe ainda notar que uma política que proibisse in discriminadamente a venda de controle de empresas nacionais a estrangeiros poderia trazer granpnpri-

Obviamente, a solução adequa da não há que residir no nivela mento por baixo, mas no nivela mento pelo alto. Ou seja, no for talecimento da empresa privada nacional. Nesse sentido cabe lem brar que o governo do presidente Geisel, mais talvez do que ne nhum outro, tem procurado criar mecanismos de fortalecimento da empresa privada nacional; no campo fiscal, baixou-se a incidên cia do IPI sobre inúmeros produ tos industrializados; eliminaram-se incidências de Imposto de Renda na transferência de lucros entre empresas; permitiu-se que a manutenção do capital de giro fosse inteiramente deduzida dos lucros tributáveis. Projeto de Leiem tramitação no Congresso pre vê, além disso, que as empresas públicas e sociedades de econo mia mista ficarão sujeitas ao Imposto de Renda nas mesmas condições da empresa privada. Na área do mercado de capitais, fo ram criadas subsidiárias do BNDE para tomar participações minori tárias em ações preferenciais, em empresas privadas nacionais; fo ram reservadas também para o setor privado faixas preferenciais nos Fundos 157, nas reservas téc nicas das companhias de seguro e nas Sociedades de Investimento criadas pelo Decreto-lei n.o 1 401;

permitiu-se que o BNDE aplicasse recursos do PIS e do PASEP no mercado de capitais. Ao mesmo tempo, proibiu-se que, no corren te ano, as empresas governamen tais de maior prestigio na Bolsa sugassem poupanças de mercado através de novas subscrições. No campo creditício, criou-se o refi nanciamento compensatório, o qual, além de fortalecer os Ban cos comerciais, normalizou defini tivamente a liquidez no sistema econômico; expandiram-se a altas taxas os empréstimos ao setor pri vado, particularmente à agricultutura; abriram-se novas faixas de financiamento às exportações, à pequena e à média empresas, esfera administrativa, proibiu-se a criação de qualquer nova sub sidiária de empresa estatal sem autorização expressa do presiden te da República. Isso sem contar com a maciça inverção de recursos governamentais para empresas que, no forças de mercado, estariam con denadas à falência.

no lançou ao debate com as clas ses produtoras o novo anteprojeto de lei das Sociedades Anônimas. Ao fixar a tese da proteção dos minoritários, não temos apenas em mira um objetivo ético. Pre tendemos também, com bastante pragmatismo, construir um mode lo de empresa em que nem todos insistam em ser majoritários. Um modelo que permita, assim, pela associação de poupanças, que a dimensão da empresa privada na cional não fique limitada à capa cidade financeira de um único grupo.

Creio que os argumentos acima mostram claramente que o Brasil tem como garantir o controle dos setores estratégicos pelo capital nacional. E apontar os esforços empreendidos pelo atual Governo sentido de assegurar um ade quado equilíbrio de forças entre capital estatal, capital privado nacional e capital estrangeiro.

Na no recuperar livre jogo de a um de eleitos, mas do se e o nao

O problema crucial a enfrentar é o do reforço dos mecanismos de capitalização da empresa privada nacional. Esses mecanismos, to davia, não poderão provir de um tratamento paternalista para pequeno grupo desenvolvimento de um novo es pírito associativo dos empresários entre si e, com a poupança popu lar. O grande capitalismo não constrói com unidades estanques, empresário schumpeteriano já pode dispensar a colaboração do administrador profissional. Foi dentro desse espírito que o gover-

Passemos pois ao segundo pon to, 0 da coibição dos abusos nas remessas de lucros. A lei n.o 4 131, modificada pela Lei n.o 4 390, não estabelece uma limitação absolu ta, mas impõe severos ônus fiscais quaisquer excessos de remessas. Basicamente, uma empresa es trangeira pode remeter para o exterior dividendos até 12% lí quidos anuais sobre o capital ori ginal, mais reinvestimentos regis trados pagando, além do imposto de renda normal sobre as pessoas jurídicas, o imposto na fonte à taxa de 25% (o qual é reduzido, para 15%, para a maioria dos paí ses com os quais o Brasil mantém acordos para evitar dupla tributa-

ção). Se as remessas ultrapassam, como média trienal, 12% sobre o capital, mais reinvestimentos, a parcela excedente fica sujeita a um imposto suplementar na fonte, proibitivo, cujas alíquo tas vão de 40 a 60%. Assim, pra ticamente a lei limita as remes sas a 12% anuais sobre capital mais reinvestimento.

biais. Assim, em 1974, foram metidos para o exterior 242 mi lhões de dólares de lucros e divi dendos, contra 307 milhões de via gens ao exterior, 1.250 milhões de juros e 12.580 milhões de impor tações FOB. reao ano

A experiên-

cia dos últimos anos demonstra, todavia, que a taxa efetiva de messas tem-se mantido perma nentemente abaixo de 6% ao

re-

ano, sobre os capitais registrados mais ' reinvestimentos.

Há quem discuta por que putar os reinvestimentos na base de cálculo para as comremessas. As razões são de ordem teórica e prá tica. Teoricamente, o lucro re presenta a remuneração do capi tal e do risco: como tal, a parcela não distribuída passa mesmo papel do capital original; mais ainda, o reinvestimento pode ser concebido

a exercer o como o equiva lente a um lucro remetido para o exterior, e imediatamente trazido de volta sob a forma de ingresso de capital. Praticamente, reinvestimentos não fossem putados na base de cálculo, todas as empresas estrangeiras trata riam de remeter para o exterior todos os seus lucros ou o máximo que a lei permitisse: além do mais o Brasil se tornaria muito pouco atraente para os capitais estrangeiros, tal como ocorreu em 1962 e 1963. Deve-se assinalar que, quantitativamente, o problema das remessas está longe de representar um item predominante no pj-' quadro das nossas despesas cam-

se os com-

preços, a corres pondência entre o valor das ex portações e importações mercado internacional. Esse caso abrange a maior parte do nosso comércio exterior. Uma segunda hipótese é a de produtos importados, e que são fabricados em regime de monopólio, por uma única empresa, sediada no exte rior. o controle possível reside verificação de que o preço de ven da ao Brasil é igual ao cobrado de outros e os preços do .’k na países importadores.

Vejamos agora o problema das manobras de distribuição disfar çada de lucros para o exterior, via superfaturamento das importa ções, subfaturamento das expor tações ou pagamentos inflados de royalties e assistência técnica. A Lei n.o 5.025, de 1966, regulamen tada pelo Decreto n.o 59.607, do mesmo ano, atribui à CACEX a competência para fiscalizar pre ços, pesos, medidas, qualidades e tipos, nas operações de importa ção e exportação. Os mecanismos pormenorizados através dos quais esse controle é realizado foram exaustivamente descritos perante esta Comissão Parlamentar de in quérito, no depoimento do Diretor da CACEX, Dr. Benedito Fonseca Moreira. No ca.so de produtos que dispõem de cotação internacional, o controle é reiativamente sim ples: basta verificar, por catálo gos e listas de

Aliás, o conceito de superfaturamento, nessa modalidade de ope ração, é altamente sujeito a con trovérsias. A idéia de que o lucro excessivo do produtor caracteriza o superfaturamento não pode ser considerada como válida, sob pena de admitirmos que a Petrobrás está comprando petróleo a preços superfaturados. Quando possível, a solução para esse tipo de pro blema está na substituição de im portações,

Um outro caso, de verificação complexa, é o da exportação, de filial para matriz, de produtos que não possuem cotação internacio nal. O subfaturamento das ex portações só pode ser então, ca racterizado se se constatar que o preço de exportação é inferior ao seu custo marginal. Trata-se, to davia, de um caso pouco freqüente em nosso comércio externo.

As manobras de distribuição dis farçada de lucros, via pagamento . de juros, além das taxas de mer cado. são praticamente inviáveis: em face do disposto no artigo 15 do Decreto n.o 55.762 de 1965, o Banco Central mantém registro de todos os empréstimos em moeda estrangeira, exigindo a estrita cor respondência entre as taxas pagas e as vigentes no mercado inter nacional.

Quanto aos pagamentos de royalties e assistência técnica, o Decreto n.o 55.762, de 1965, já esta beleceu uma série de limitações, quais sejam: a) obrigatoriedade de registro no Banco Central, após aprova ção pelo Instituto Nacional de

b), limitação das remessas de i royalties e assistência técnica, em * conjunto, ao máximo de 5% da ^ receita bruta do produto fabricado ou vendido, essa percenta- ^ gem variando para menos, con- \ forme a essencialidade dos produ- A tos e a natureza da assistência prestada;

c) proibição de remessas de royalties por patentes de invenção ou marcas de indústria e comér cio, de filial ou subsidiária, para matriz.

Tal como as remessas de lucros, os pagamentos de royalties e assis tência técnica representam parce la pouco importante de nossa des- j cambial, tendo-se limitado a V pesa 181 milhões de dólares em 1974.

Tão importante quanto controles é a introdução de dispositivos legais que minimizem o interesse das multinacionais nas disfarçadas de lucros Nesse sentido. _ esses t remessas para o exterior, talvez o instrumento mais pode- ; roso sejam os convênios para evi- // tar dupla tributação. De um modo geral, esses convênios procuram estabelecer que o imposto de renda pago pela subsidiária no Brasil seja deduzido do imposto de renda devido pela matriz no seu país de *● Imaginemos, por exem- origem. ^ pio, uma subsidiária francesa ou alemã operando no Brasil. Re metendo disfarçadamente lucros para o exterior, a empresa deixa rá de pagar no Brasil 30% do imposto de renda normal, mais 5% sobre os dividendos brutos dis tribuídos, mais 15% de imposto na Acumulando-se essas per- i .J fonte, centagens, a empresa deixará de jjj

pagar 43,5% de imposto. Todavia, íicará sujeita ao imposto de renda no país de origem, o qual é da ordem de 50%. Se remetesse re gularmente essa quantia como di videndo, a multinacional ficaria sujeita a menor ônus fiscal, já que os convênios para evitar du pla tributação prevêem que os di videndos remetidos pelas subsi diárias localizadas no Brasil sofrerão incidência do imposto de renda no país de origem.

Com os Estados Unidos, o Bra sil ainda não firmou convênio dessa natureza, o qual se encontra em fase de estudos. Contudo, a lei norte-americana já prevê o crédito fiscal automático, isto é, a dedução no imposto de renda| devido pelas matrizes, do imposto pago no exterior, sobre os lucros remetidos pelas subsidiárias.

Além dos convênios para evitar dupla tributação, existem, como obstáculos naturais às manobras de super-faturamento de impor tações _e subfaturamento das ex portações, os sistemas de tarifas aduaneiras e incentivos fiscais ad-valorem. Em tese, é pouco in teressante superfaturar

, _ uma im¬ portação sujeita a altas alíquotas aduaneiras; ou subvalorizar uma exportação de manufaturados premiada com fortes incentivos fiscais do I.P.I. e do I.CJM. Por certo, esses dispositivos le gais não eliminam por completo o eventual interesse nas bras de distribuição disfarçada de renda para o exterior. O interesse pode subsistir se a empresa já remete o limite anual de 12% -sobre o capital mais reinvestimenmano-

tos, pois, nesse caso, o imposto suplementar de renda, de 40 a 60% sobre as remessas adicionais, não seria compensável no pais de origem. O interesse também poderia persistir caso a sede da empresa se situasse num desses países apelidado de “paraísos fis cais”, isto é, países que não co bram impostos de renda. Tam bém se poderia imaginar que essas manobras de distribuição disfar çada de lucros interessassem a uma empresa cuja sede estivesse auferindo prejuízos no exterior; ou como fraude a acionistas mi noritários brasileiros; ou, ainda, como forma de, exibindo baixa lu cratividade nos balanços, conse guir maiores aumentos no CIP, ou em qualquer outro órgão respon sável pelo controle de preços. O que se pode afirmar é que os con vênios para evitar dupla tributa ção, as tarifas aduaneiras e os in centivos à exportação reduzem ao mínimo possível o interesse das multinacionais em remeter disfarçadamente lucros para o exterior. E que, para coibir os abusos re siduais, existem os controles da CACEX, do Banco Central e do I.N.P.I.

Vejamos agora o quarto ponto, 0 do controle do acesso das mul tinacionais às fontes de poupan ça internas. De um modo geral, interessa ao país que as empresas estrangeiras tragam o máximo de recursos do exterior, maximizando ^_sua contribuição para a forma ção de poupanças. Seria absurdo partir para o extremo de proibir qualquer acesso ao mercado fi nanceiro interno, de modo que o

Brasil procurou situar-se num meio termo adequado. Os prin cipais dispositivos a citar nesse sentido são os seguintes:

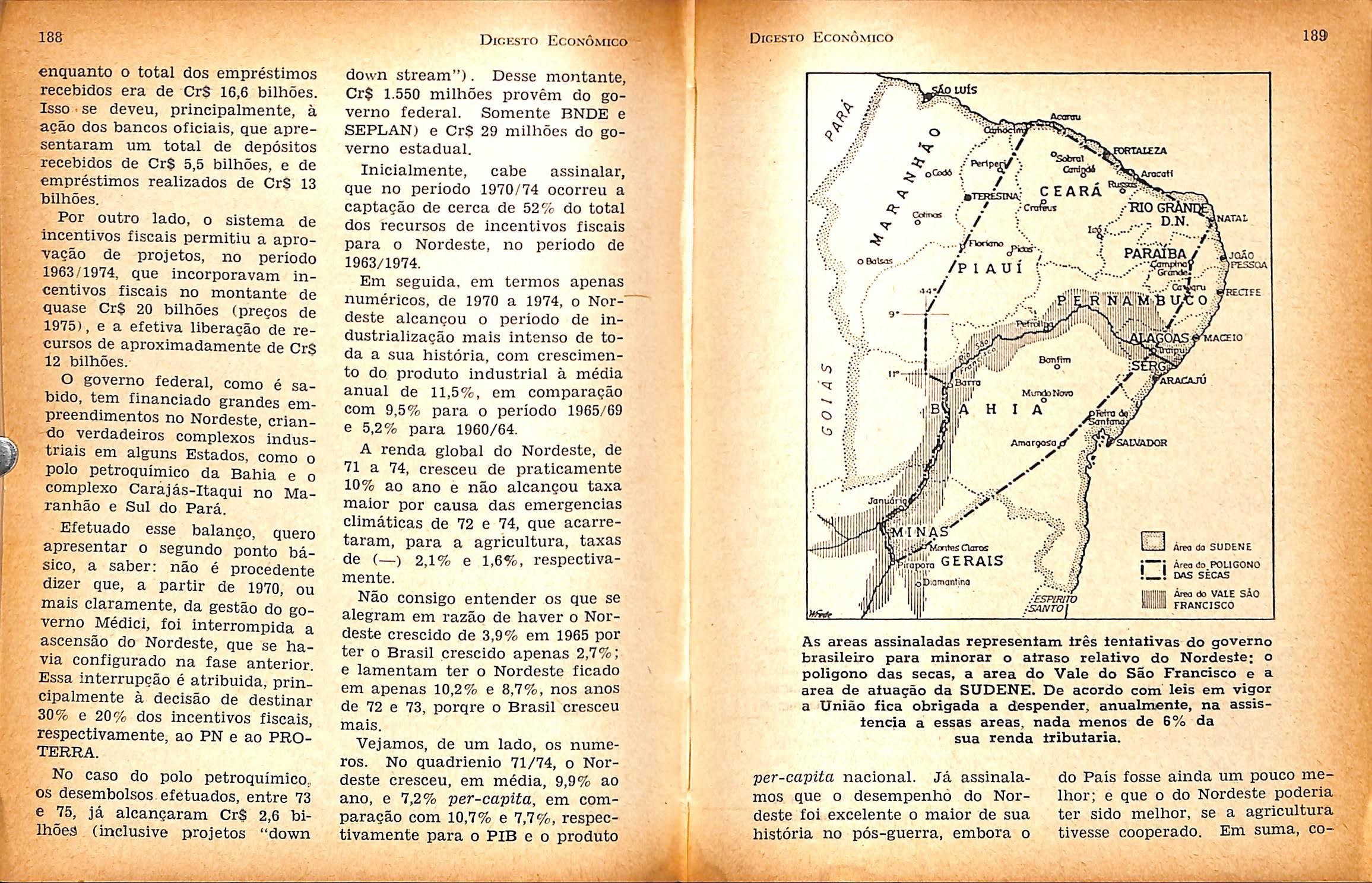

a) pela Lei n.o 4.131, os finan ciamentos a médio e longo prazo concedidos pelas entidades oficiais de crédito público, controladas pela União e pelos Estados, só são acessíveis a empresas controladas por capitais nacionais;

b) a captação de recursos no mercado de capitais por lança mento de oferta pública de ações e debèntures autorização do Banco Central do Brasil só é facultada às empresas estrangeiras quando estas ingres sem, concomitantemente, com re cursos do exterior, em montante equivalente ao captado no mer cado interno;

subordinada à a

c) cada instituição financeira é obrigada a conceder no mínimo 50% dos seus empréstimos a em presas nacionais;

d) várias resoluções recentes do Banco Central reservaram fai xas prioritárias das aplicações dos investidores institucionais a socie dades de capital aberto controla das por capitais privados nacio nais. Tal regra se estabeleceu, conforme já mencionado anterior mente, para os Fundos 157 (míni mo de 70%), para a carteira de ações das companhias de seguro (mínimo de 50%) e para as apli cações das Sociedades de Inves timento constituídas nos termos do Decreto-lei n.o 1.401 (mínimo de 50%).

Examinemos agora o último ponto, o do ajustamento das em presas estrangeiras aos objetivos

nacionais, de substituição de im portações e de promoção de expor tações. Esse é, provavelmente, o problema mais importante na atual conjuntura de balanço de pagamentos. Freqüentemente, as subsidiárias das empresas multi nacionais, se deixadas ao livre jogo das forças de mercado, ten dem a transformar-se em simples indústrias de montagem, impor tando das matrizes a maior parte dos componentes e insumos. não procuram aproveitar as pos sibilidades de exportação, devido divisões artificiais de mercado, estabelecidas pelas matrizes. Esse tipo de problema, obvia mente, não pode ser solucionado numa legislação geral sobre capi tais estrangeiros, já que é impos sível obrigar uma empresa a pro duzir ou vender o que ela não deOs instrumentos a usar no devem consistir num jogo,

seja. caso adequado de estímulos e penalida des, tais como: subordinação da concessão de incentivos ao cumprimento de índices mínimos de nacionalizade outros mínimos de exa) çao, ou portação;

b) elevação de alíquotas adua neiras sobre insumos e componenser fabricados no tes que possam Brasil; incentivos fiscais às expor tações de manufaturados;

c)

d) desenvolvimento das tradingcompanies nacionais, com o objetivo de furar o bloqueio de certos mercados externos.

Em resumo, na atual etapa do desenvolvimento brasileiro, e par ticularmente na presente conjun-

tura do nosso balanço de paga mentos, a contribuiçÊlo do capital externo, de empréstimo e de risco, é essencial para que solucionemos adequadamente os nossos proble mas econômicos. Como todo país que recebe inversões diretas, é importante dispormos de meca nismos legais e administrativos capazes de harmonizar os interes¬

ses das multinacionais com os do desenvolvimento do pais. À vista do exposto, creio que esses meca nismos já existem. O Governo, todavia, está sempre aberto a su gestões no sentido de seu aperfei çoamento, desde que elas se en quadrem na moldura do pragma tismo que procura orientar a nos sa política econômica.”

ITÁLIA:- A MONTEDISON FAZ NOVAS CONQUISTAS — A Montedison da Itália conseguiu uma grande participação no complexo petro- quimico argentino de Bahia Blanca, apesar do governo argentino inten sificar ^ainda mais o seu controle sobre essas instalações. Inicialmente, as operaçoes de olefinas básicas dirigidas pelo estado, que eram realizadas naquele local, se destinavam a suprir as fábricas interessadas, sendo que cada uma dessas fabricas seria controlada por uma companhia particular se^rada._ Forem agora, todo o projeto será administrado por uma única Mn controlada pelo estado. Os 49% restantes ficarão com a serão_ somente de sua propriedade ou, então, divididos particulares por ela escolhidos. Uma fábrica de etileno, ■ capacidade de até 200.000 toneladas métricas/ano, já se encontra em As fábricas interligadas, agora planejadas especificarlnrAfn políeüleno de baixa-densidade, monômero de rif» cnda ^ oxido de etíleno; estando também incluída üma fábrica reto da nnlivinU + fabricas para a produção de, por exemplo, do çura .sejam construídas mais tarde. A Argentina pro- utili2ará “knnw , “^^^PO^vel no mundo” para cada fábrica e não utilizara know-how”,exclusivamente da Montedison.

™ CAPIM PARA BOIS E PORCOS — Uma f PitifrrIVa rr- amostras apresentadas na Feira Nacional de Gado ^ Vani,^ tS método para utilizar o mes- f-' gado vaciuTi 0 suíno e que oferece dupla economia, combustível e proteínas. O sistema consiste essencialmente uma prensa que extrai os sumos, que são tratados para concentrar çao de proteína. A maior dificuldade ^ com economia, o que foi obtido mo em a porsempre foi a de conseguir faze-lo /^TTT3r^^ c ● t 1 - Instituto Nacional de Pesquisas Sobre Criaçao (NIRD). Suas instalações podem produzir cerca de 5 toneladas de material verde picado _por hora e extrair 2.500 quilos de suco. Esse novo processo de desidrataçao significa grande economia do custo do pro- cessamento: o consumo de combustível foi reduzido em 40 por cento e í aumento de 30 por cento na pordução horária de material seco. 'S vez viu-se que o- sumo fresco é util na alimentação de porcos como fonte de proteínas, quando misturado a cereais. f r

LUIS ARROBAS MARTINS

0que tem dificultado nossa vida política, senhoras e senhores, é o divórcio permanente entre o direito escrito, entre a lei for mal e aquilo que realmente se passa no seio da nossa sociedade. Se 0 vácuo de poder entre o fim de um mandato e o início do outro, pre cisa ser preenchido, por que não preenchê-lo? Falou-se tanto em po der Moderador. Por que não olhar para o passado, não ver o Poder Mo derador que tivemos durante o Im pério, instituição chamada sábia por quantos o examinaram e não criar um Poder Moderador, que seria a figura e o símbolo do Estado, per manente, que não desaparecería nem no fim de um mandato presi dencial nem no início do seguinte? por que não conferir a este Poder Moderador, que não pode mais ser de um só homem, como foi durante o Império, mas que pode ser um colegiado, as funções que a nos sa realidade política-social recla ma? Por que não ressuscitar o Conselho de Estado do Império, de tão bons frutos para a nossa vida política e administrativa, e dar a esse Conselho de Estado o “status” de Poder Moderador? Por que não incluir nesse Poder Moderador, nesse Conselho de Estado, uma re presentação militar? A nossa his tória demonstra, desde o fim da Guerra do Paraguai e principal mente depois da Questão Militar, no Império, que não é mais pos-

Em seUr discxirso de posse como secretário da Casa -Civél do go verno do Estado de São Paulo, em outubro último, o sr. Luis Arrobas Martins localizou a problemática política brasileira e apresentou sugestões para uma reforma. Pu blicamos 0 trecho de seu discurso referente ao tema.

sível a vida política, no Brasil, com j o alheamento total dos militares. Já agora nem_ eles concordam em estar alheios à vida política do País, nem o Brasil pode passar sem o seu concurso. Então, para que dar aos militares aquele sabor desagradá vel, aquele travo amargo de se sen tirem deslocados ou invadindo ter reno alheio, quando são forçados a intervir na política? Porque não institucionalizar juridicamente intervenção militar na política? Ela . é um fato da nossa história. Aliás, estou discutindo teses, estou ;í nao apontando fatos.

A presença militar é um fato na , nossa história, desde o fim da Guerra do Paraguai. Creio que po demos localizá-la na velha disputa de Ministérios no final da Guerra do Paraguai quando Caxias exigiu de Pedro II a alteração do Minis tério, para que subisse Zacarias que, como ele. Caxias, era do Par tido Conservador. Desde aí, a participação militar na vida política do

Brasil só fez crescer. Foi má? É questão a investigar, mas é absolutamente impossível negar que muitas delas, a maioria delas, sem dúvida, foram salutares, foi a intervenção de ultima hora, que im pediu a completa derrocada da Nação. Se os fatos são esses, se a história é esta, porque insistir em que a intervenção militar tenha sempre que ser extra-legal? Por que não legalizar a intervenção mi litar? Porque não lhe dar um lu-

gar, um posto, uma tribuna, o Po der Moderador', por exemplo, o Conselho de Estado, por exemplo, para que lá se faça representar e possa jogar ^o jogo da segurapça nacional que nas mãos dela está? Cito este fato como mero exemplo. Muitos outros haveriam. Seria pre ciso que perdessemos o amor a cer tos preconceitos, a certas idéias pu ramente fantasiosas, puramente utópicas que queremos transformar em realidade. !0A política é, prin cipalmente, atividade, não é ideo logia. E na atividade, há circuns tâncias, como na guerra, põem mudanças constantes obter-se a vitória, sem abandono dos princípios e dos fins. que im¬ para Outro ponto, e paro aqui, senho ras e senhores, pois já me alongo demais, que a tese me levaria lon ge — outro ponto é a revisão das funções do Executivo em relação ao Legislativo. Ainda há dois ou três dias, o professor Seabra Fa gundes em entrevista a um jornal, tocava neste assunto. A Constitui ção de 46 já nasceu obsoleta em certos pontos, porque desconheceu

0 movimento que já andava pelo mundo todo e que conferia cada vez soma maior de poder ao Executivo, tirando-os em parte do Legislativo. Há uma tendencía do Legislativo em considerar isto uma diminui ção, em achar que se lhe impõe um esvazicunento. Longe disso. O Legislativo, e os deputados aqui presentes sabem disso, o Legisla tivo hoje, teria enormes, quase insuperáveis dificuldades para elaborar a maioria das leis. Não porque lhes falte inteli gência, cultura, competência, mas porque as leis, hoje, dada ?’ enormidade da invasão do Estado no terreno social, as leis, hoje, são cada vez mais complexas e exigem equipes de técnicos, especialistas para que elas sejam elaboradas. E os deputados sozinhos, ou mesmo com a colaboração de um ou outro, ou de assessores, não têm condições para isso, porque, inclusive, os da dos são difíceis de obter. Só com a enorme máquina comandada pe lo Executivo é que esses dados po dem ser obtidos. Mas, nisto não vai nenhum desprimor para o Po der Legislativo que não só conti nuaria e deveria continuar com o poder de aprovar ou não as leis, de alterá-las, mas também com o poder de exercer a fiscalização do exercício do poder pelo Executivo, não apenas pelos governadores e pelos presidentes da República, pe los ministros, pelos secretários, mas poi* todos os mais altos funcioná rios. Esta é a grande missão do Parlamento. O IParlamento é a voz do povo, dentro dos organismos

É através institucionais do Poder, dele que o povo fala e é em nome deste povo que ele deverá ser o fis cal permanente, atuante, rigoroso, do exercício das funções executivas. É missão que os Parlamentos até hoje não exerceram com a impor tância e a extensão que deviam. Também não é mais possível, contentemo-nos com os velhos instru mentos de defesa, classicamente es pecificados nos regimes das demo cracias liberais. O Mundo mudou, as condições mudaram. As guer-

ras mudaram, como dizia há pou cos dias 0 governador Paulo Egydio. A guerra não é mais a guerra com alguém de além fronteiras, o inimigo não é mais o inimigo si tuado noutro país. O inimigo prin cipal, mais constante, é aquele que está ombro a ombro conosco que vive conosco, que luta conosco, luta para derruir, para sola-

mas par as nossas constituições e para isso fazer ruir as próprias garan tias das liberdades que queremos gozar.

FARDOS — Uma firma britânica acaba de lançar ao mercado a maquina de empilhar Balebob, um novo conceito em equipamento para manipu lação de fardos. A Balebob cabe atras de qualquer Sê ciLal, empilhando automaticamente os fardos em alturas verticais de 4x2 e derrubando-os para o chão. Em^operaçao, o fjmeiro Perdo e rece bido pelo empilhador e levado através de uma plataforma^ de c^rega mento por um braço de mola. O segundo fardo vem logo apos o p . e ativa um ciclo de levantamento que colhe os dois fardos e os wloc numa empilhadeira de forquilha posicionada atras do gundo par de fardos é similarmente manipulado mas automaticamente virado em 90 graus pelo braço transportador, formando Pdb^s de fardos. Ao ficar completa a quarta sequencia, os oito tados da forquilha transportadora traseira._ As vantagens d ss de pilhas transversais em altura vertical sao que a pilha e es prova de água, podendo ser deixada no campo a ceu aber o, e que flexibilidade de escolha dos sistemas subsequentes de carregamento, a firma produtora diz que durante longos testes feitos na ultima temporada, altura de 12 fardos num celeiro, usando foi possível empilhar até uma apenas carregadores duplos.

●o-

— ● ' Gra-Bretanha um Uma experiência que poderá vir a economizar para a ttt tr grande volume de papel importado acaba de ser lançada pela firma Smith and Son, importante cadeia de bancas de jornais e livrarias. Du rante três meses, em 37 de suas 310 lojas, os empregados nao embrulharão as compras dos freguêses, a menos que eles o peçam. Embrulhando tudo, exceto jornais e revistas, a firma consome 2 mil toneladas de papel por ano. j

URSS:- PROBLEMAS NA INDÚSTRIA QUÍMICA — A indústria quí mica estava entre várias indústrias russas que foram alvo de severas crí ticas por parte do chefe das operações de celulose e papel da União So viética. Num artigo assinado no Pravda, ele disse que a indústria de papel União Soviética estará ,logo, em “sérias dificuldades”, se as indústrias relacionadas e fornecedores — por exemplo — química, de construção de máquinas e florestal — não começarem a atingir suas melas. Salienta ele, que apesar da “urgente” demanda de produtos da indústria do papel em 1974, a nova capacidade desenvolveu-se lentamente e a capacidade exis tente não foi totalmente utilizada — apenas 85% em papelão, 92% em celulose e 94% em papel. Há uma escassez de unidades evaporadoras para purificação de água. E há itens de alta tecnologia que os construtores de maquinaria “simplesmente não produzem”. Entre estes itens estão: seca dores, cilindros onduladores, cilindros de aquecimento e cilindros compres sores ajustáveis. A indústria química não atende às necessidades de alvejantes para celulose, o que reduz a produção desse produto. O fornecimen to de madeira está bastante atrasado em relação à demanda. No ano passa do, 0 Ministério'da Indústria Florestal forneceu 63,6 milhões de pés cúbicos a menos do que o planejado. Neste ano, muitas fábricas de papel tiveram de utilizar suas reesrvas, quase esgotando-as. Uma outra necessidade atual é a de sintéticos de monofilamento para a substituição de telas de metal porque as de plástico duram cinco vezes mais. O alto funcionário não re vela se apelaria para fornecedores estrangeiros, embora a indústria tenha feito grandes compras junto a fabricantes europeus de equipamento e es teja negociando com a International Paper a construção de toda uma fá brica próxima a Yeniseisk, na Sibéria. Como um exemplo extremo dos problemas da indústria, na fábrica de polpa e papel em Bratsk, Sibéria, o equipamento escandinavo ficou abandonado oito anos antes que a fábrica estivesse pronta para instalá-lo. Entrementes, o governo soviético aprovou conjunto de leis, sobre a utilização e conservação de recursos, que irá afetar os contratos feitos por companhias estrangeiras com organizações russas de comércio. As leis que estão previstas para entrar em vigor em l.° de janeiro próximo, exigem o maior uso de tecnologia para extrair sub produtos dos materiais primários das indústrias de mineração e química soviéticas. E os contratos com indústrias estrangeiras de processamento químico que envolvam recursos naturais deverão ser adaptadas às novas leis.

JOÃO DE SCANTIMBURGO

SESQUICENTENARIO de D.

Pedro II suscita algumas re flexões sobre a influencia do pensamento de um século, na formação cultural de um mo narca do Novo Mundo. Se se quises se aplicar a D. Pedro a tese do fata lismo das leis hereditárias, sua posi ção na chefia do Estado e sua con duta nos últimos anos do Império a contestariam. Enquanto D. Pedro I foi um princípe romanesco, tomado pelo espírito da aventura, e profun damente integrado no seu dever de salvar o trono, que lhe custou tan tos sacríficios, D. Pedro II foi um espírito romântico, isto é, inocuiado até às profundezas de seu pensa mento, pelo mal do século, que teve em Victor Hugo um de seus maiores epígonos. Resoluto, ainda menino, quando o movimento da Maioridade o levou ao poder, no fim de seu lon go reinado, D. Pedro II já se mos trava menos firme, inclinando-se a aceitar a implantação da Republica, como uma inelutável conspiração do século.

Foi o século XIX um dos mais no civos à civilização. Se, durante o seu curso desenvolveu-se a ciência e se expandiu a técnica, vindo os po vos a ser dotados de grande núme ro de invenções e descobertas, foi, também, no transito histórico do novecentismo que se expandiu a revo lução como processo de transforma ção permanente, de mudança sem paradeiro. Todas as instituições, até

O Brasil deve comemorar o sesqui centenário de me\i grande chefe de Estado — D. Pedro II

ao século XIX consideradas está veis, abalaram-se, para não mais se recuperarem. Até mesmo a institui ção, como principio, abalou-se, pas sando o conceito a ser aleatorio. A partir do século XIX deixou de exis tir instituição estável. Os dois úni cos exemplos, cuja resistência pare ce, no entanto, chegar ao fim, são as democráciás inglesa e americana. Enquanto a primeira só registrou um ditador, Cronwell, a segunda de verá comemorar seu segundo cente nário sem nenhum golpe de Estado. Mas são duas exceções.

Subiu ao trono D. Pedro II em 1840, com alguns meses menos do que quinze anos, em plena ascenção romantico-Mberal, quando o mundo parecia ter encontrado, graças à imaginação, à coragem e às ambiindividualistas, o caminho do çoes enriquecimento economico, da pro moção das massas populares e da difusão da cultura. Os progressos da técnica, estimulados pelas conquis tas da ciência produziam essa ilusão. Mas nas profundezas de um século de Napoleão, de Talleyrand, de Metternich, dos Tsars russos, dos ro mânticos alemães e franceses dos revolucionários e dos agnósticos en-

gendrava-se a bomba que iria ex plodir no século XX, a bomba dos conflitos ideológicos, do sepultamento das doutrinas tradicionais do humano. Marx foi um legitimo rebento do século XIX. Seu messia nismo romântico está quase inteiro na sua teoria — que não chega a teoria, por lhe ter faltado sistematização — e os filosofos alemães completam o quadro.